TRAUMATISME CR NIEN COURS IFSI 04 05 10

- Slides: 62

TRAUMATISME CR NIEN COURS IFSI. 04. 05. 10 Z. MOKRANI

SANTÉ PUBLIQUE Risque vital immédiat Handicap tardif: – État végétatif. – syndrome subjectif des traumatisés crâniens(céphalées, insomnie, vertiges, troubles mémoire). – Troubles psychiques (trouble du comportement jusqu’à la démence). – Épilepsie post trauma. Les séquelles de TCG peuvent donc être importantes et posent le problème de la réinsertion sociale de ces victimes.

PRÉVALENCE Les TC représentent 150 000 cas par an en France. Les AVP représentent 70% des TC; les chutes diverses (domicile, travail) 25%. Les TC sont 3 fois plus fréquents chez l’homme que chez la femme. Environ 7500 morts par an. Première cause de mortalité avant 20 ans.

PRÉVALENCE 3 pics d’incidence: 5 ans, 15 à 24 ans et audelà de 75 ans

DONNEES ANATOMIQUES boite osseuse inextensible Le crâne est subdivisé en 2 régions anatomiques : la voûte et la base du crâne avec le massif facial. L'encéphale est immergé dans le liquide céphalorachidien (LCR) et entouré de ses structures méningées (dure-mère et espaces sous arachnoïdiens)

DONNEES ANATOMIQUES Ces compartiments successifs délimitent ainsi plusieurs espaces de l'extérieur vers l'intérieur au sein desquels cheminent des vaisseaux sanguins l'espace extra-dural virtuel mais décollable (entre l'os et la dure-mère) l'espace sous-dural (entre la dure-mère et l'arachnoïde) l'espace sous-arachnoïdien liquidien et l'encéphale.

DONNEES ANATOMIQUES La masse cérébrale est reliée aux structures ostéofibreuses du crâne par les nerfs crâniens quittent la cavité crânienne par la base du crâne et certains vaisseaux sanguins les hémisphères cérébraux (environ 1, 2 kg) et la moelle épinière sont reliés par le tronc cérébral Les lésions crânio-encéphaliques d'origine traumatique résultent d'un conflit « contenant-contenu »

HYPERTENSION INTRACR NIENNE conséquence de l'augmentation non compensée du volume d'un des 3 secteurs constitutifs du contenu intracrânien que sont le parenchyme cérébral (80 -85 %, 1200 cc) le volume sanguin cérébral (3 à 6 %, 150 cc) et le liquide céphalo-rachidien (LCR) (5 -15 %, 150 cc).

HYPERTENSION INTRACR NIENNE Toute augmentation de volume d'un des compartiments intracrâniens doit obligatoirement être accompagné d'une diminution de volume d'un ou des deux autres compartiments pour maintenir une PIC constante

PRESSION INTRACR NIENNE La valeur normale de la PIC : 10 -15 mm. Hg chez l'adulte et le grand enfant, de 3 à 7 mm. Hg chez l'enfant et de 1. 5 à 6 mm. Hg chez le nourrisson

RELATION PRESSION-VOLUME OU COURBE DE LANGFITT

PPC = pression artérielle moyenne (PAM) - PIC Toute augmentation de la PIC peut être responsable d'une réduction de la PPC et donc du DSC avec pour conséquence l'installation d'une ischémie cérébrale Chez l'adulte sain, la valeur normale de la PPC est supérieure à 50 mm. Hg.

PHYSIOPATHOLOGIE chocs directs sur la tête avec le maximum de lésions en regard du point d’impact et des lésions de contre coup diamétralement opposées de chocs indirects par phénomènes d’accélération ou décélération entraînant des déplacements du cerveau à l’intérieur de la boite crânienne avec contusion du parenchyme sur les reliefs osseux intracrâniens et (ou) cisaillement des axones et de la substance blanche association des deux mécanismes.

PHYSIOPATHOLOGIE Le TC comporte dans son évolution temporelle, 2 types de lésions : les liaisons primaires immédiates engendrées par l’impact (embarrure, hématome) pendant les heures et jours : lésions secondaires liées à des facteurs soit systémiques (hypotension artérielle, hypoxie…), soit intracrâniens (oedème cérébral avec hypertension intracrânienne), crises comitiales…. Les lésions secondaires vont aggraver les lésions primaires du tissu nerveux

PRINCIPAUX TYPES DE LÉSIONS CRANIOCÉRÉBRALES TRAUMATIQUES Hématome extradural Hématome sous-dural aigu Contusion et hématome intraparenchymateux OEdème cérébral diffus Plaies cranio-cérébrales et embarrures Fractures de la base du crâne Hématome sous-dural chronique

HÉMATOME EXTRADURAL collection de sang frais entre la voûte du crâne et la dure-mère artère méningée moyenne évolue typique en 3 temps (traumatisme, intervalle libre, aggravation neurologique) le traumatisme est d’importance variable, le plus souvent associé à une PCI intervalle libre de 6 à 24 heures, sans symptôme particulier en dehors de céphalées banales

HÉMATOME EXTRADURAL signes d’hypertension intracrânienne céphalées tenaces, obnubilation, troubles de la conscience pouvant aller jusqu’au coma apparition d’un déficit neurologique avec déficit moteur controlatéral à l’hématome engagement cérébral avec mouvement de décérébration, mydriase aréactive homolatérale.

HÉMATOME SOUS-DURAL AIGU épanchement de sang frais entre le cortex cérébral et la duremère, consécutif à un choc indirect habituellement sans fracture du crâne rupture d’une veine cortico-durale L’hématome se développe rapidement à l’ensemble de l’espace sous-dural plus fréquent chez le patient âgé ou l’éthylique chronique (en raison de l’atrophie cérébrale)

HÉMATOME SOUS-DURAL AIGU Le tableau clinique aigu avec intervalle libre court après le traumatisme troubles de conscience d’aggravation rapide, déficit moteur évolution rapide vers un coma grave avec signes d’engagement cérébral

CONTUSION ET HÉMATOME INTRAPARENCHYMATEUX lésion parenchymateuse associant pétéchies hémorragiques et oedème cérébral réactionnel. Clinique : après un traumatisme important, aggravation neurologique secondaire avec signes neurologiques de localisation Le traitement est d’abord médical au stade de la contusion sans effet de masse

OEDÈME CÉRÉBRAL DIFFUS constitution au contact d’un foyer de contusion cérébrale ou en l’absence de lésion parenchymateuse Il s’agit alors de lésions axonales diffuses avec oedème plus souvent chez l’enfant ou l’adolescent que chez l’adulte

OEDÈME CÉRÉBRAL DIFFUS Clinique : après TC violent, détérioration rapide de l’état de conscience évoluant vers un coma profond La pression intracrânienne est élevée avec instabilité de la pression de perfusion cérébrale et du débit sanguin cérébral Le traitement fait appel aux techniques de réanimation intensive et lourde pronostic grave

PLAIES CRANIO-CÉRÉBRALES ET EMBARRURES Les plaies cranio-cérébrales : plaie par arme à feu, blanche, chute ou accident de la voie publique violent Les embarrures représentent une fracture complexe de la voûte du crâne avec enfoncement Les embarrures peuvent être ouvertes ou fermées

PLAIES CRANIO-CÉRÉBRALES ET EMBARRURES La clinique dépend essentiellement des lésions cérébrales associées et de la topographie de la plaie cranio-cérébrale ou de l’embarrure. Le traitement neurochirurgical s’impose en urgence pour les plaies cranio-cérébrales et embarrure ouverte.

FRACTURES DE LA BASE DU CR NE Elles peuvent être associées à des brèches ostéoméningées et se révéler par une fuite de liquide céphalorachidien (par le nez ou les oreilles) ou une méningite signes cliniques rarement présents au décours immédiat du traumatisme en raison de la présence habituelle d’un oedème cérébral qui « colmate » la brèche Ils apparaissent plutôt au bout de quelques jours lorsque l’oedème régresse

HÉMATOME SOUS-DURAL CHRONIQUE épanchement de sang lysé collecté entre le cortex et la dure-mère souvent chez les patients âgés ou éthyliques chroniques (atrophie cérébrale) favorisé par un traitement anticoagulant La clinique apparaît plusieurs semaines après un traumatisme bénin parfois oublié par le patient En l’absence de traitement, l’évolution se fait vers l’engagement temporal et le décès.

EVALUATION CLINIQUE DES TRAUMATISMES CR NIENS l'anamnèse l'étude du niveau de conscience la recherche d'un déficit segmentaire et l'examen des yeux (signe de localisation) La répétition dans le temps de cet examen, à intervalles réguliers, et les éventuelles modifications observées constituent des arguments qui permettent de surveiller l'évolution neurologique du patient

L'ANAMNÈSE l'horaire, les cironstances, le mécanisme et la violence du traumatisme crânien l'âge du patient l'existence d'une pathologie préexistante et son traitement l'ingestion d'alcool (alcoolémie) qui représentent des facteurs pronostiques de gravité importants.

L'ANAMNÈSE Enfin elle s'enquiert de : l'évolution de l'état clinique et neurologique du patient depuis l'accident : notion de perte de connaissance immédiate, d'intervalle libre, détérioration neurologique progressive ou rapide depuis la prise en charge sur le lieu de l'accident, la notion de crises d'épilepsie les traitements effectués et notamment introduction d'une sédation.

LE NIVEAU DE CONSCIENCE SCORE DE GLASGOW

SCORE DE GLASGOW Ouverture des yeux Réponse verbale Réponse motrice 1. Nulle 2. A la douleur 3. Au bruit 4. Spontanée 1. Nulle 2. Incompréhensible 3. Inappropriée 4. Confuse 5. Normale 1. Nulle 2. Extension stéréotypée 3. Flexion stéréotypée 4. Évitement 5. Orientée 6. Aux ordres

L'EXAMEN DES YEUX La surveillance répétée du diamètre pupillaire constitue un élément important de la surveillance clinique des traumatismes crâniens L'apparition d'une anisocorie (latéralisée du côté de l'engagement) représentent les signes précoces d'un engagement temporal

ETUDE DES FONCTIONS MOTRICES réponses normales réponses anormales : obtenues lors de la stimulation douloureuse des patients dans le coma : « décortication » avec extension du membre inférieur, anteprojection de l'épaule et flexion de l'avant bras sur le bras « décérébration » avec extension du membre inférieur, extension et hyperpronation du membre supérieur.

EVALUATION RADIOLOGIQUE DES TRAUMATISMES CR NIENS Les clichés standards La tomodensitométrie encéphalique (TDM) L'imagerie en résonance magnétique (IRM)

PRISE EN CHARGE DES TC NON GRAVES Patient asyptomatique Céphalées Pas de pci Hématomes, plaies, contusion du scalp Surveillance à domicile

PRISE EN CHARGE DES TC NON GRAVES Un TC avec Glasgow normal, en cas de PCI, amnésie, céphalée, vomissements, convulsion ou intoxication alcoolique : surveillance clinique d’au moins 6 heures et scanner si signes évolutifs A noter qu’un scanner pratiqué avant 6 heures n’est pas fiable.

TRAUMATISME CR NIEN GRAVE COURS IFSI. 04. 05. 10 Z. MOKRANI

ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ ET DE L’ÉTAT DE CONSCIENCE Score de Glasgow reste le score de référence. Évaluer après correction des troubles hémodynamiques et respiratoires. Son évolution est un critère de gravité à lui seul. Certains éléments circonstanciels sont à prendre en compte dans l’évaluation du Glasgow comme le délai entre le traumatisme et son évaluation, ou la prise de toxiques. Un traumatisme crânien grave est défini par l’existence d’un score de Glasgow < 8.

ÉVALUATION DE LA GRAVITÉ ET DE L’ÉTAT DE CONSCIENCE Il faut associer au score de Glasgow d’autres éléments d’appréciation de gravité : les signes de souffrance du tronc cérébral (troubles du tonus de type décérébration-décortication, troubles pupillaires portant sur la taille et la réactivité). les signes moteurs (mono ou hémiplégie), les convulsions, l’agitation. le type de traumatisme (plaie crânio-cérébrale, violence du choc, plaie par arme à feu).

RETENTISSEMENT DES LÉSIONS ASSOCIÉES On estime que la Pression de Perfusion Cérébrale (PPC = PAM – PIC) doit être supérieure à 70 mm. Hg, ce qui implique en général que la PAM doit être ≥ 90 mm. Hg (si on suppose que la PIC est de l’ordre de 20 mm. Hg ou plus). En pratique, une Pression Artérielle Systolique (PAS) d’au moins 120 mm. Hg est retenue comme valeur de référence et celle ci ne doit pas dépasser 190 mm. Hg. La saturation en oxygène (mesurée par oxymètre de pouls) du neurotraumatisé ne doit pas être inférieure à 95%. Un capnographe est recommandé par la SFAR pour tous les transports secondaires d’un malade ventilé.

VENTILATION ET SÉDATION La ventilation contrôlée s’impose chez tout neurotraumatisé grave, défini précédemment par un score de Glasgow < 8. La prise en charge comporte une désobstruction des voies aériennes supérieures, l’oxygénation puis la sédation, l’intubation et la ventilation. La technique d’intubation est de manière générale orotrachéale et peut se dérouler selon la séquence d’intubation rapide (hypnotique + succinylcholine).

VENTILATION ET SÉDATION La crainte d’une fracture du rachis ne doit pas faire différer le maintien de la liberté des voies aériennes. L’intubation rapide par voie orale peut alors en cas de besoin être associée au maintien du rachis cervical dans l’axe par un aide. La sédation est obligatoire pour éviter les pics d’hypertension intracrânienne. L’étomidate, de par ses propriétés de stabilité hémodynamique et de par la rapidité de l’installation de l’anesthésie, mérite d’être choisi en premier comme agent d’induction en association à un curare d’action courte tel la célocurine.

CONTENTION DU NEUROTRAUMATISÉ Elle doit veiller à deux aspects : l’immobilisation de l’axe tête-cou-tronc et l’absence de gêne au retour veineux jugulaire. Les colliers avec appui sternummenton semblent être les mieux indiqués. Le relevage du blessé va se faire sous l’ordre d’un médecin qui veille à ce que les manipulations se fassent selon les règles.

MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE HÉMODYNAMIQUE Pression artérielle systolique : 120 à 190 mm. Hg. En deçà de ces chiffres, la PPC risque d’être insuffisante. Au delà de ces chiffres, la perte de l’autorégulation du débit sanguin cérébral chez le neurotraumatisé entraîne une augmentation de la PIC parallèle à l’augmentation de la pression artérielle et du débit sanguin cérébral. En l’absence de monitorage de la PIC, la position proclive du patient (tête surélevée de 20 à 30°) n’est pas recommandée car son effet sur la PPC n’est pas prévisible : la position neutre (tête à plat) est la plus licite.

MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE HÉMODYNAMIQUE HYPERTENSION (HTA) : Elle est fréquente à la prise en charge et doit le plus souvent être respectée. Si elle persiste après la mise en condition, il faut d’abord s’assurer de l’efficacité de la ventilation et de la sédation. Ces deux points étant acquis, deux cas peuvent se présenter : HTA associée à une bradycardie ou HTA associée à une tachycardie.

MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE HÉMODYNAMIQUE L’HTA associée à une tachycardie est rare lorsque la sédation et la ventilation sont correctement assurées. Elle est alors le signe d’une décharge adrénergique et peut être spontanément résolutive. Lorsque la PAM est >120 mm. Hg ou la PAS est > 180 mm. Hg, il est licite d’utiliser un antihypertenseur si la pression artérielle ne s’est pas normalisée spontanément après 15 minutes. La nicardipine ou l’urapidil peuvent être administrés avec précaution, en bolus titrés.

MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE HÉMODYNAMIQUE L’HTA associée à une bradycardie est un signe de gravité du neurotraumatisme. Son traitement est celui de la poussée d’HIC qu’elle révèle : hyperventilation, osmothérapie.

MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE HÉMODYNAMIQUE HYPOTENSION : L’hypotension sévère est rare dans un traumatisme crânien isolé : elle doit faire recher des lésions associées. Plus fréquente est après la mise en condition. Un remplissage vasculaire, si nécessaire associé à des amines vasopressives doit alors permettre d’obtenir une PAM supérieure à 90 mm. Hg ou une PAS supérieure à 120 mm. Hg.

MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE HÉMODYNAMIQUE Expansion volémique : Les solutés glucosés et les solutés hypotoniques (Ringer lactate, plasmion)sont contre-indiqués. Les solutés utilisables sont le sérum physiologique et les hydroxyéthylamidons. Ces derniers n’ayant pas de supériorité démontrée à la phase initiale du remplissage, on utilisera de préférence du sérum salé à 0, 9%.

MAINTIEN DE L’ÉQUILIBRE HÉMODYNAMIQUE Amine vasopressives : Si les objectifs tensionnels ne sont toujours pas atteints malgré un remplissage vasculaire optimal, la noradrénaline et/ou l’adrénaline peuvent être ajoutées à la posologie de 0, 5 à 1 mcg/kg/mn.

DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE D’UNE HYPERTENSION INTRACR NIENNE (HIC) DIAGNOSTIC D’UNE HIC : Les signes cliniques permettant d’affirmer une poussée d’HIC sont l’hypertonie (enroulement, opistotonos) et/ou l’apparition d’une anisocorie (mydriase unilatérale). La survenue de l’un de ces signes est une indication formelle de traitement. Il existe d’autres signes peu spécifiques tels que la bradycardie, l’agitation, les vomissements, qui ont peu de valeur pris isolément.

TRAITEMENT D’UNE POUSSÉE D’HIC Hyperventilation : par le biais du ventilateur ou manuellement, il s’agit d’obtenir une Pet. CO 2 à 20 mm. Hg. Osmothérapie : si l’hyperventilation est insuffisante, deux solutés sont utilisables au choix : le mannitol à 20% et le sérum salé à 7, 5%. Leur posologie est identique : 2 ml/kg en 10 minutes. Le mannitol est facilement disponible mais doit être réchauffé car il cristallise au froid. Le sérum salé hypertonique est stable mais n’est pas disponible dans tous les hôpitaux. Leur efficacité est équivalente.

CRISE CONVULSIVE Il n’y a pas de prévention à instaurer en préhospitalier. En revanche, toute crise doit être traitée : schéma thérapeutique : midazolam 0, 1 mg/kg, une deuxième dose de 0, 005 mg/kg pouvant être administrée après 3 mn. en cas d’échec : gardénal IV bolus de 100 mg toutes les minutes jusqu’à 700 mg en cas d’échec : dépakine : 30 mg/kg , mais ce médicament n’a pas l’AMM dans cette indication ou penthiobarbital : 100 mg/mn jusqu’à 500 mg.

HÉMORRAGIE EXTERNE Les pansements compressifs sont à proscrire car ils sont inefficaces et représentent une fausse sécurité. Il faut impérativement suturer la plaie pour faire l’hémostase chaque fois que c’est possible.

PLAIE CR NIO-CÉRÉBRALE La plaie doit être nettoyée au sérum salé à 0, 9% et la peau suturée car le risque immédiat est hémorragique. L’antibioprophylaxie est assurée par une béta-lactamine active sur les staphylocoques, les bacilles gram négatifs extrahospitaliers et les anaérobies telluriques (par exemple Augmentin®, céphalosporine de 2ème génération, etc. ). En cas d’allergie aux béta-lactamines, il ne faut pas faire d’antibiotique en préhospitalier.

TRANSPORT MONITORAGE : Prévention des ACSOS : Electrocardioscope, oxymètre de pouls et mesure automatique de la pression artérielle. Le monitorage du CO 2 expiré est recommandé dans la prise en charge du traumatisme crânien. Ce problème ne se pose plus pour le transfert secondaire des traumatisés crâniens, car la possibilité d’une réalisation préalable d’une gazométrie artérielle permet d’évaluer le gradient artério-alvéolaire en CO 2 qui reste relativement stable dans un temps court pour un même malade.

TRANSPORT ADAPTATION DE LA MISE EN CONDITION POUR LE TRANSPORT : La mise en condition optimale justifie une contention adaptée (matelas coquille et minerve cervicale). Le patient doit également être transporté en décubitus dorsal. Le transport en ambulance doit s’effectuer de façon douce et sans secousses afin d’éviter les troubles hémodynamiques, en particulier chez les traumatisés médullaires particulièrement sensibles.

TRANSPORT La curarisation associée à la sédation-analgésie peut être envisagée pour éviter les stimulations secondaires au transport pouvant être responsables d’une augmentation de la PIC, tout en limitant l’utilisation de fortes doses d’hypnotiques ou de morphiniques, dépresseurs cardiovasculaires. L’utilisation de l’hélicoptère n’est cependant indiquée que pour des délais de transport prévus par la route supérieurs à 30 minutes.

TRANSPORT Il convient également d’éviter l’hyperthermie délétère pour le cerveau agressé : Le maintien du patient à une température d’environ 36, 5°C 37°C semble idéal. Le transport héliporté mérite une mise en condition spécifique liée à la difficulté d’accès direct en particulier à la tête du patient. Une sédation éventuellement associée à une curarisation s’avère indispensable.

STRATÉGIE À L’ACCUEIL : IMAGERIE ET INDICATIONS CHIRURGICALES. Imagerie : L’examen paraclinique principal est représenté par la tomodensitométrie cérébrale. Néanmoins, la tomodensitométrie cérébrale peut présenter certaines limites, en particulier si elle est faite trop précocement certaines lésions peuvent ne pas encore être visibles, elle devra être répétée dans les heures qui suivent. L’exploration du rachis est systématique chez tout traumatisé crânien grave : il est recommandé d’effectuer des coupes tomodensitométriques systématiques et millimétriques avec reconstruction, sur les charnières C 1 -C 2 et C 6 -C 7 correspondant à la majorité des lésions.

INDICATIONS CHIRURGICALES Les indications de neurochirurgie en urgence lors d’un traumatisme crânien sont représentées : par les plaies crâniocérébrales nécessitant un parage précoce, les hématomes intra ou extracérébraux de gros volume (> 2025 ml) avec effet de masse ou déficit neurologique associé. Les sujets présentant des signes d’hypertension intracrânienne précoce à la tomodensitométrie doivent bénéficier de la mise en place rapide d’une dérivation ventriculaire externe de LCR, première mesure thérapeutique à considérer dans cette situation.

CONCLUSIONS La prise en charge d’un sujet neurotraumatisé fait appel à une équipe mutidisciplinaire qui a la mission d’appliquer des protocoles stricts de prise en charge. Le traitement et la prévention des agressions cérébrales d’origine secondaire représente l’objectif principal des équipes soignantes. Tout commence avec la restauration de conditions de fonctionnement normales des fonctions circulatoires et respiratoires. A l’autre extrémité de la chaîne, le neurochirurgien peut intervenir en urgence pour opérer un hématome ou mettre en place une dérivation externe du LCR.

Pharmacodynamie cours ifsi

Pharmacodynamie cours ifsi Vih cours ifsi

Vih cours ifsi Identitovigilance cours ifsi

Identitovigilance cours ifsi Les anticoagulants cours ifsi

Les anticoagulants cours ifsi Cours équilibre alimentaire ifsi

Cours équilibre alimentaire ifsi đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh Thoi gian .com

Thoi gian .com Nien-ling wacker

Nien-ling wacker Chuỗi niên kim

Chuỗi niên kim Huy hiệu đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh

Huy hiệu đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh Hoa/received/letter/her friend nien/today

Hoa/received/letter/her friend nien/today Interscapulovertebral

Interscapulovertebral Fracture de rate classification aast

Fracture de rate classification aast Trauma bassin

Trauma bassin Urethrorragie

Urethrorragie Immunodeprimme

Immunodeprimme Traumatisme toracice

Traumatisme toracice Voletul costal definitie

Voletul costal definitie Ligne de hunter et triangle de nelaton

Ligne de hunter et triangle de nelaton Traumatisme toracice

Traumatisme toracice Traumatisme abdomino pelvien

Traumatisme abdomino pelvien Pci traumatisme cranien

Pci traumatisme cranien Traumatisme du rocher

Traumatisme du rocher Psychologie analytique ifsi

Psychologie analytique ifsi Vulnérabilité ifsi

Vulnérabilité ifsi Ifsi carcassonne

Ifsi carcassonne Carssonne

Carssonne Bichat ifsi

Bichat ifsi Tissus épithéliaux

Tissus épithéliaux Thermorégulation ifsi

Thermorégulation ifsi Elffe theia

Elffe theia Ifsi de pau

Ifsi de pau Plaies exsudatives définition

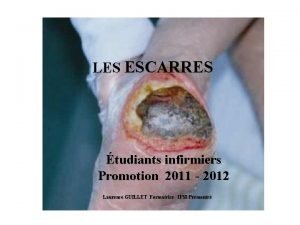

Plaies exsudatives définition Ifsi bichat

Ifsi bichat Ifsi charles foix

Ifsi charles foix Les anticoagulants ifsi

Les anticoagulants ifsi Ifsi douai

Ifsi douai Mtved ide exemple

Mtved ide exemple Ifsi chr metz thionville

Ifsi chr metz thionville Ifsi prefms

Ifsi prefms Doc ifsi chaumont

Doc ifsi chaumont Ifsi prémontré

Ifsi prémontré Tableau diagnostic infirmier

Tableau diagnostic infirmier Psychologie analytique ifsi

Psychologie analytique ifsi Ifsi carcassonne

Ifsi carcassonne Système endocrinien ifsi

Système endocrinien ifsi Pneumothorax surveillance ide

Pneumothorax surveillance ide Hematopoiese

Hematopoiese Digitalique mecanisme d'action

Digitalique mecanisme d'action Ifsi martinique

Ifsi martinique Aiguille hubert

Aiguille hubert Ifsi martinique

Ifsi martinique Soutenance mémoire infirmier

Soutenance mémoire infirmier Methode orion

Methode orion Chu martinique ifsi

Chu martinique ifsi Les tissus ifsi

Les tissus ifsi Ifsi hus

Ifsi hus Antoine grossetti

Antoine grossetti Jugement clinique

Jugement clinique Ifsi leblanc

Ifsi leblanc Ifsi tenon

Ifsi tenon Ifsi sainte marguerite

Ifsi sainte marguerite Cours pharmacie constantine

Cours pharmacie constantine