DSA Dott ssa Francesca Borgioli PsicologaPsicoterapeuta Perfezionamento in

DSA Dott. ssa Francesca Borgioli Psicologa-Psicoterapeuta, Perfezionamento in Psicopatologia dell’Apprendimento, Master in Psicologia Scolastica

CAUSE DEI DSA • 40% componente di familiarità. • Identificati 5/6 geni chiave…ma ci sono casi di gemelli omozigoti dove uno è dislessico e l’altro non lo è… • Ancora dunque non si riesce a spiegare fino in fondo il perché dei DSA

EPIDEMIOLOGIA Ad oggi si stima che tra la 3 a e la 5 a classe primaria e la 3 a classe della secondaria di primo grado, il valore medio della prevalenza dei DSA vari dal 3 al 4%.

CORSO EVOLUTIVO E PROGNOSI • Cruciali sono i fattori di vulnerabilità e di protezione aggiuntivi rispetto all’entità del disturbo. • L'evoluzione dei diversi tipi di prognosi può essere differente ai diversi livelli considerati ed influenzata da fattori diversi quali la gravità iniziale del DSA, la tempestività e adeguatezza degli interventi, il livello cognitivo e metacognitivo, l'estensione delle compromissioni neuropsicologiche, l’associazione di difficoltà nelle tre aree (lettura, scrittura, calcolo), e il tipo di compliance ambientale.

CARATTERISTICHE DEI DSA • Hanno una base neurobiologica • Hanno carattere evolutivo • Il funzionamento intellettivo generale si colloca nella norma • Non sono causati da danni sensoriali o svantaggio socioculturale • Riguardano un dominio specifico dell’apprendimento (lettura, scrittura, calcolo), caduta selettiva in uno o più apprendimenti • Spesso si presentano in associazione ad altri DSA o altri disturbi (comorbilità)

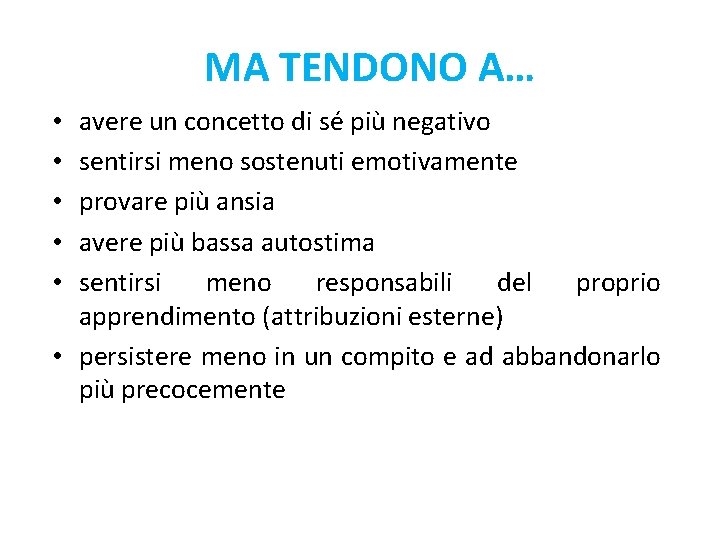

MA TENDONO A… avere un concetto di sé più negativo sentirsi meno sostenuti emotivamente provare più ansia avere più bassa autostima sentirsi meno responsabili del proprio apprendimento (attribuzioni esterne) • persistere meno in un compito e ad abbandonarlo più precocemente • • •

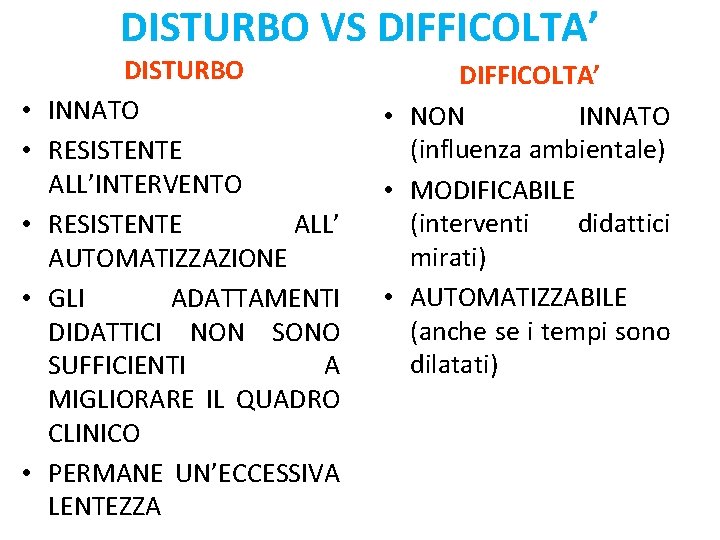

DISTURBO VS DIFFICOLTA’ • • • DISTURBO INNATO RESISTENTE ALL’INTERVENTO RESISTENTE ALL’ AUTOMATIZZAZIONE GLI ADATTAMENTI DIDATTICI NON SONO SUFFICIENTI A MIGLIORARE IL QUADRO CLINICO PERMANE UN’ECCESSIVA LENTEZZA DIFFICOLTA’ • NON INNATO (influenza ambientale) • MODIFICABILE (interventi didattici mirati) • AUTOMATIZZABILE (anche se i tempi sono dilatati)

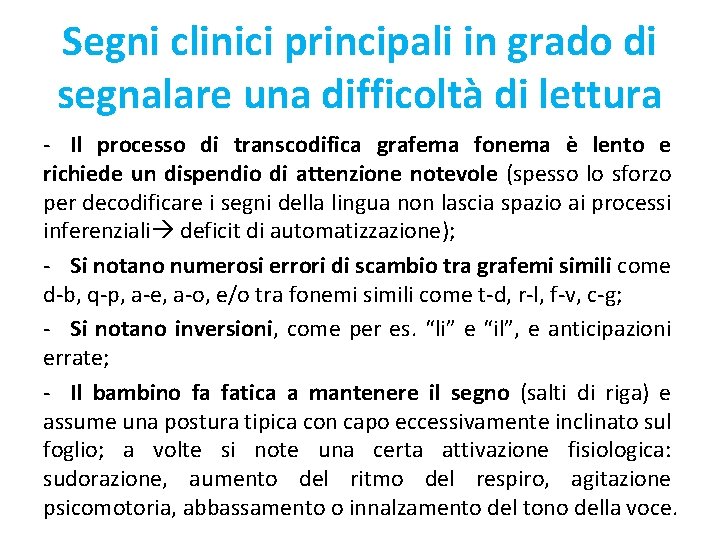

Segni clinici principali in grado di segnalare una difficoltà di lettura - Il processo di transcodifica grafema fonema è lento e richiede un dispendio di attenzione notevole (spesso lo sforzo per decodificare i segni della lingua non lascia spazio ai processi inferenziali deficit di automatizzazione); - Si notano numerosi errori di scambio tra grafemi simili come d-b, q-p, a-e, a-o, e/o tra fonemi simili come t-d, r-l, f-v, c-g; - Si notano inversioni, come per es. “li” e “il”, e anticipazioni errate; - Il bambino fa fatica a mantenere il segno (salti di riga) e assume una postura tipica con capo eccessivamente inclinato sul foglio; a volte si note una certa attivazione fisiologica: sudorazione, aumento del ritmo del respiro, agitazione psicomotoria, abbassamento o innalzamento del tono della voce.

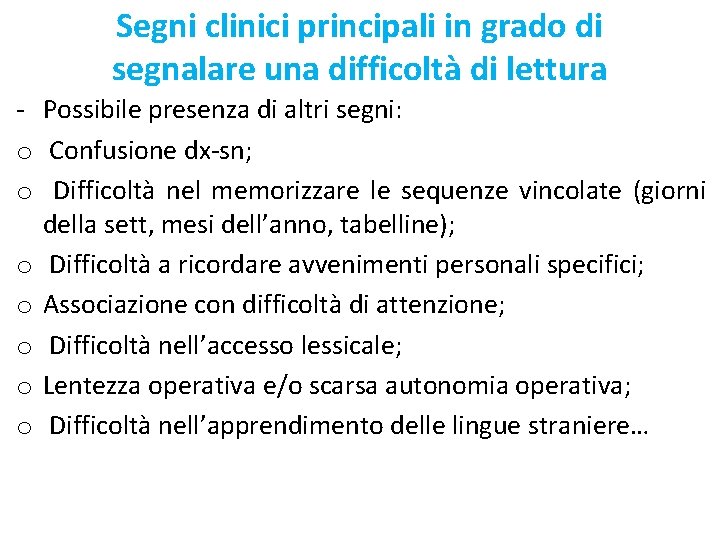

Segni clinici principali in grado di segnalare una difficoltà di lettura - Possibile presenza di altri segni: o Confusione dx-sn; o Difficoltà nel memorizzare le sequenze vincolate (giorni della sett, mesi dell’anno, tabelline); o Difficoltà a ricordare avvenimenti personali specifici; o Associazione con difficoltà di attenzione; o Difficoltà nell’accesso lessicale; o Lentezza operativa e/o scarsa autonomia operativa; o Difficoltà nell’apprendimento delle lingue straniere…

I bambini/ragazzi dislessici presentano frequentemente: • Quoziente intellettivo normale e buone potenzialità cognitive • Lettura ad alta voce molto lenta e spesso scorretta • Difficoltà ortografiche nella scrittura • Difficoltà nella scrittura dei numeri • Difficoltà nell’apprendimento delle tabelline e del calcolo mentale • Difficoltà negli algoritmi del calcolo aritmetico

PROCESSI AUTOMATICI E PROCESSI INTELLIGENTI • PA: non necessita di attenzione focale, viene eseguito in modo veloce ed efficiente tutte le volte che ne abbiamo bisogno. Velocità ed efficienza si acquisiscono con allenamento e ripetizione nel tempo. • PI: necessita di attenzione focale, automatizzazione delle abilità strumentali e di risorse cognitive integre.

• PA NELLA LETTURA E NELLA SCRITTURA: decodifica dei suoni e transcodifica dei segni • PI NELLA LETTURA E NELLA SCRITTURA: comprensione del testo, composizione del testo • PA NELLA MATEMATICA: esecuzione di calcoli • PI NELLA MATEMATICA: problem-solving NEI BAMBINI/RAGAZZI CON DSA LE ABILITA’ STRUMENTALI NON SONO AUTOMATIZZATE

DATI DA CONOSCERE • I tempi di lettura migliorano fino alla terza media • I bambini accrescono la loro abilità di lettura mediamente di mezza sillaba al secondo all’anno. I bambini dislessici aumentano di circa un terzo di sillaba all’anno • È più facile correggere gli errori che aumentare la velocità • Per poter studiare con successo testi di un certo livello (medie e superiori) è necessaria una velocità di lettura di 3 sillabe al secondo • La media di lettura di un bambino normodotato di quinta elementare è di circa 3. 6 sillabe al secondo

VELOCITA’DI LETTURA IN TERZA MEDIA • NORMODOTATO 5 -6 SILLABE/SEC • DISLESSICO MEDIO LIEVE 3 SILLABE/SEC • DISLESSICO SEVERO 2 SILLABE /SEC • DISLESSICO MOLTO SEVERO 1 SILLABA/SEC

Le difficoltà di comprensione del testo • Possono essere la conseguenza di una capacità di decodifica insufficiente (significativamente lenta e scorretta: velocità di lettura < 2 sill/sec) • Possono derivare da un basso livello cognitivo generale (FIL QI < 85, ritardo mentale lieve QI < 70) • Possono avere una natura specifica (ipotesi di Disturbo della Comprensione del testo)

COME RICONOSCERLO • Buone o adeguate competenze dal punto di vista della decodifica • Prestazione inadeguata in prove di comprensione del testo • Prestazioni scolastiche deficitarie o difficoltose nelle discipline che richiedono l’apprendimento a partire da un testo • Quoziente intellettivo nella norma • Difficoltà specifiche nel cogliere il significato di un testo

DOVE SONO LE DIFFICOLTA’? • capacità di fare inferenze • Capacità di individuare gli elementi importanti e metterli in gerarchia • Capacità di automonitoraggio e individuazione incongruenze • consapevolezza metacognitiva • capacità nel trarre vantaggio dai suggerimenti grammaticali e contestuali del testo • sensibilità nell’individuare parti importanti del testo • Lessico povero • MBT limitata

Lettura e Comprensione • Nel caso di soggetti con tecnica di lettura insufficiente utilizzare prove di lettura in modalità da ascolto per avere la misura del livello di comprensione svincolando il soggetto dal compito di decodifica (critico)

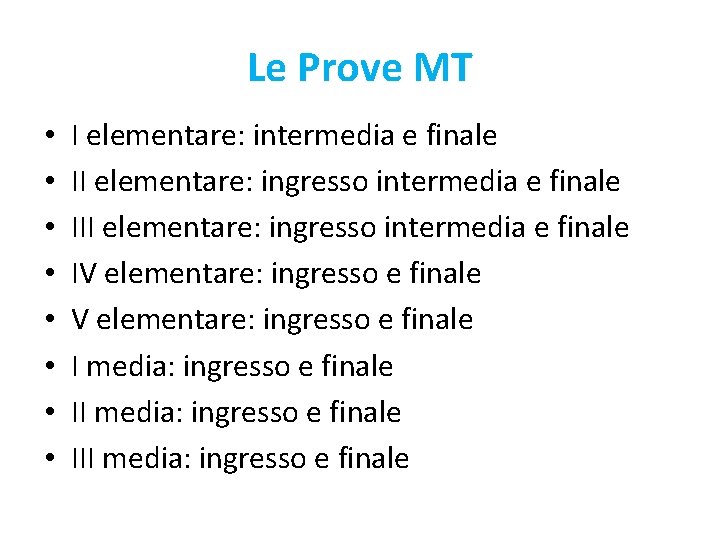

Le Prove MT • • I elementare: intermedia e finale II elementare: ingresso intermedia e finale IV elementare: ingresso e finale I media: ingresso e finale III media: ingresso e finale

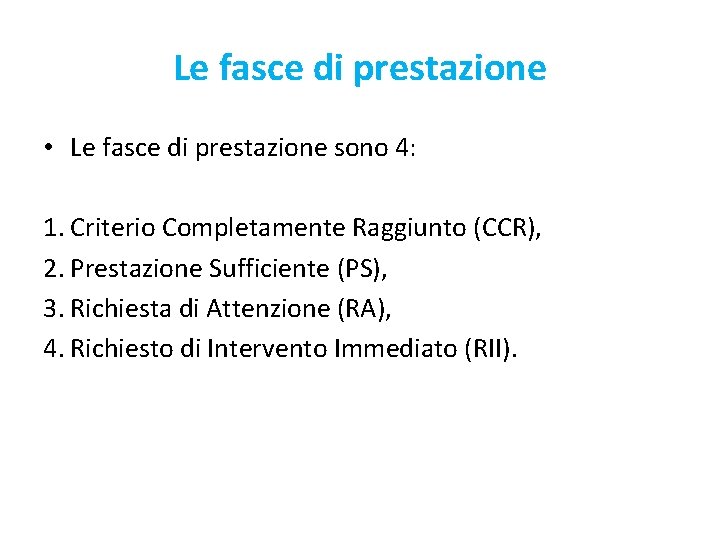

Le fasce di prestazione • Le fasce di prestazione sono 4: 1. Criterio Completamente Raggiunto (CCR), 2. Prestazione Sufficiente (PS), 3. Richiesta di Attenzione (RA), 4. Richiesto di Intervento Immediato (RII).

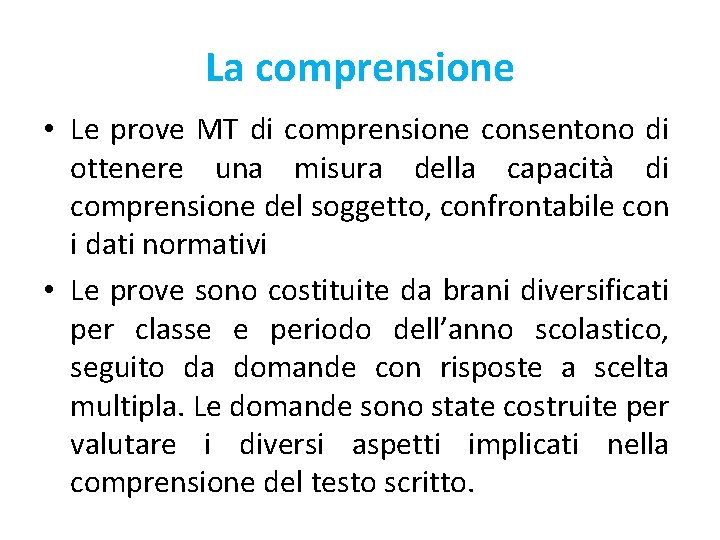

La comprensione • Le prove MT di comprensione consentono di ottenere una misura della capacità di comprensione del soggetto, confrontabile con i dati normativi • Le prove sono costituite da brani diversificati per classe e periodo dell’anno scolastico, seguito da domande con risposte a scelta multipla. Le domande sono state costruite per valutare i diversi aspetti implicati nella comprensione del testo scritto.

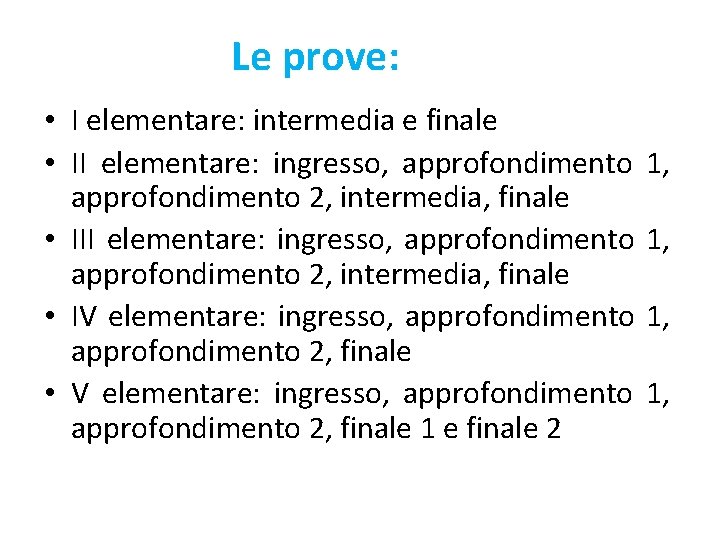

Le prove: • I elementare: intermedia e finale • II elementare: ingresso, approfondimento 2, intermedia, finale • IV elementare: ingresso, approfondimento 2, finale • V elementare: ingresso, approfondimento 2, finale 1 e finale 2 1, 1,

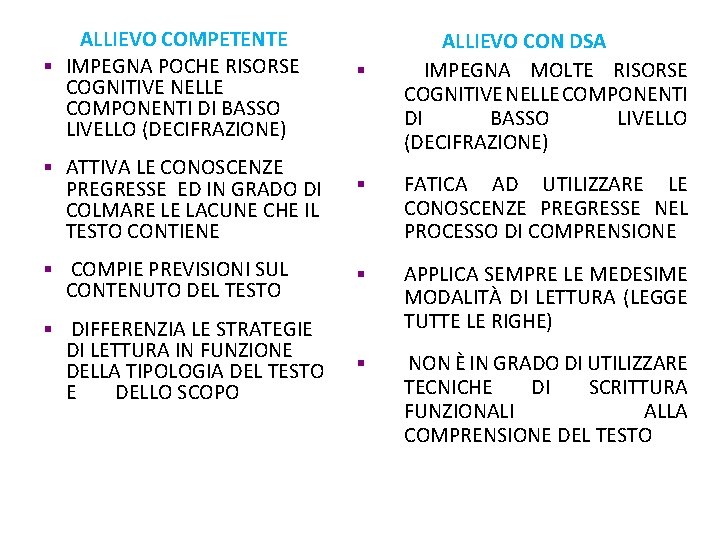

ALLIEVO COMPETENTE § IMPEGNA POCHE RISORSE COGNITIVE NELLE COMPONENTI DI BASSO LIVELLO (DECIFRAZIONE) § ATTIVA LE CONOSCENZE PREGRESSE ED IN GRADO DI COLMARE LE LACUNE CHE IL TESTO CONTIENE § COMPIE PREVISIONI SUL CONTENUTO DEL TESTO § § FATICA AD UTILIZZARE LE CONOSCENZE PREGRESSE NEL PROCESSO DI COMPRENSIONE § APPLICA SEMPRE LE MEDESIME MODALITÀ DI LETTURA (LEGGE TUTTE LE RIGHE) § NON È IN GRADO DI UTILIZZARE TECNICHE DI SCRITTURA FUNZIONALI ALLA COMPRENSIONE DEL TESTO § DIFFERENZIA LE STRATEGIE DI LETTURA IN FUNZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL TESTO E DELLO SCOPO ALLIEVO CON DSA IMPEGNA MOLTE RISORSE COGNITIVE NELLE COMPONENTI DI BASSO LIVELLO (DECIFRAZIONE)

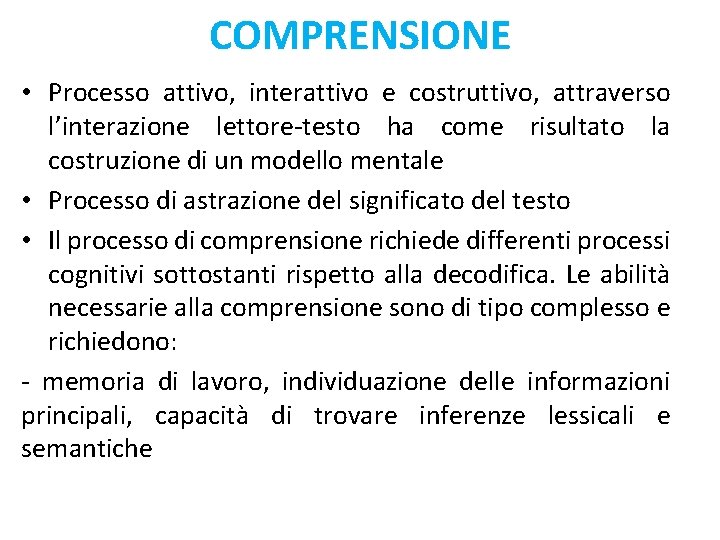

COMPRENSIONE • Processo attivo, interattivo e costruttivo, attraverso l’interazione lettore-testo ha come risultato la costruzione di un modello mentale • Processo di astrazione del significato del testo • Il processo di comprensione richiede differenti processi cognitivi sottostanti rispetto alla decodifica. Le abilità necessarie alla comprensione sono di tipo complesso e richiedono: - memoria di lavoro, individuazione delle informazioni principali, capacità di trovare inferenze lessicali e semantiche

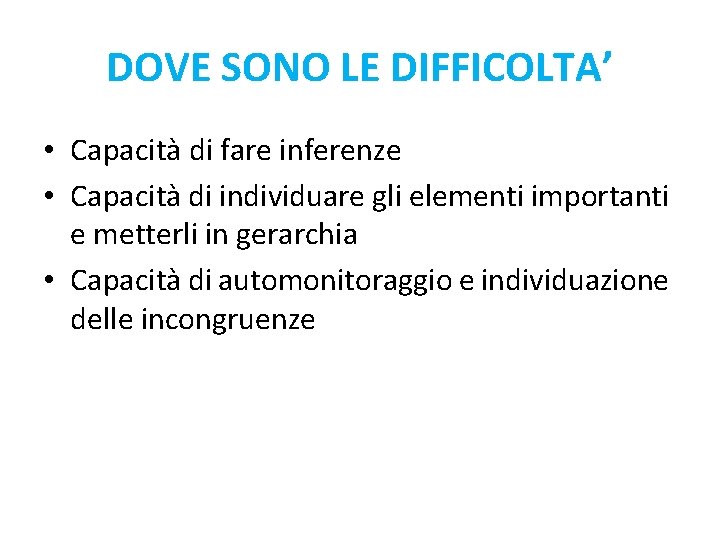

DOVE SONO LE DIFFICOLTA’ • Capacità di fare inferenze • Capacità di individuare gli elementi importanti e metterli in gerarchia • Capacità di automonitoraggio e individuazione delle incongruenze

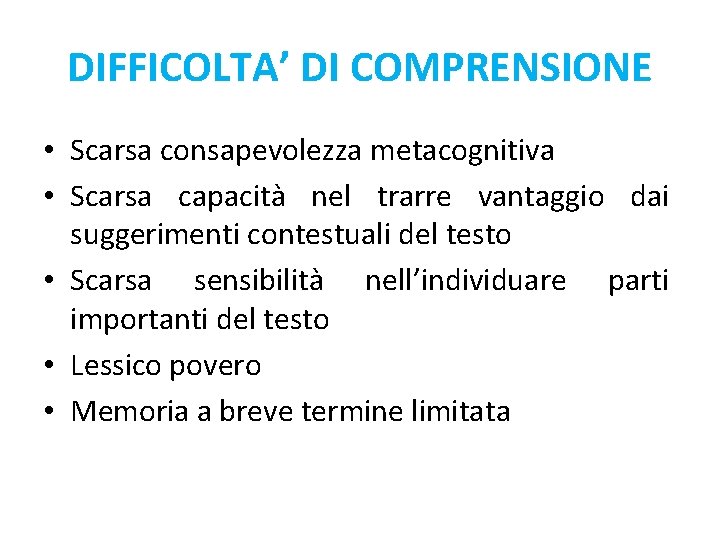

DIFFICOLTA’ DI COMPRENSIONE • Scarsa consapevolezza metacognitiva • Scarsa capacità nel trarre vantaggio dai suggerimenti contestuali del testo • Scarsa sensibilità nell’individuare parti importanti del testo • Lessico povero • Memoria a breve termine limitata

Abilità inerenti al processo di comprensione • INFERENZA LESSICALE (IL): inferire il significato delle parole in base al contesto ed alle proprie conoscenze. Per esempio, utilizzando alcuni indici morfologici del tipo “anti”, lo studente può risalire al valore semantico della parola “antiallergico”, oppure dal contesto capire che nella frase “mi ristorai all’ombra di un alto eucalipto” si parla presumibilmente di un albero. • INFERENZE SEMANTICHE (IS): Utilizzare correttamente conoscenze precedenti o contestuali ed attivare degli schemi appropriati per capire le cose non dette implicite nel testo, crearsi aspettative, formulare ipotesi da verificare in base al testo che precede e al testo che segue, creare collegamenti.

Abilità inerenti al processo di comprensione • SEGUIRE LA STRUTTURA SINTATTICA DEL PERIODO (SS): si tratta di individuare la struttura grammaticale e sintattica della proposizione e del periodo con le eventuali trasformazioni, anche a prescindere dal significato. • CORREGGERE LE INCONGRUENZE (CI): nella lettura di un testo è importante che, trovando un passaggio in contrasto con un’interpretazione data in precedenza, l’alunno colga l’incongruenza e sia in grado di ritornare sulle informazioni precedenti e riformulare le successive. • SOSPENDERE LE IPOTESI (SI): dato un passaggio non chiaro, sospendere le interpretazioni e utilizzare le informazioni successive per chiarirlo (effetto alone)

Abilità inerenti al processo di comprensione • COGLIERE IL SIGNIFICATO LETTERALE DELLA FRASE E SAPERLA TRADURRE IN UNA PARAFRASI (SL): vale a dire esporre un concetto del testo usando vocaboli e contesti con lo scopo di chiarire e sviluppare il concetto medesimo. • MODIFICARE L’APPROCCIO AL TESTO IN RAPPORTO A SCOPI E CONSEGNE DIVERSE (MA): si tratta di indurre nel ragazzo un atteggiamento attivo nei confronti del testo scritto: ricercare i particolari di cui si ha bisogno, sapersi impadronire del significato e utilizzarlo in base ai propri scopi che possono essere diversi da quelli proposti dall’autore. • INDIVIDUARE PERSONAGGI, LUOGHI E TEMPI (PLT): Individuare i personaggi che agiscono nella vicenda con differenti ruoli, gli ambienti in cui avvengono i fatti, il tempo e la durata.

Abilità inerenti al processo di comprensione • INDICARE AZIONI, EVENTI E RISPOSTE INTERNE (ARE): è necessario che il ragazzo sappia rendersi conto delle reazioni interne di un personaggio, cosa può pensare e sentire in determinate situazioni e saper distinguere ciò che il personaggio fa da ciò che succede (azione - eventi) • SCEGLIERE LA SEQUENZA DEI FATTI (SC): seguire l’ordine sequenziale degli enunciati, cogliendo una eventuale discrepanza tra l’uno e l’altro. • COGLIERE GLI ELEMENTI IMPORTANTI (EP): attribuire agli elementi di un testo vari gradi di importanza in maniera coerente e giustificata, cancellando parole e fatti ridondanti, comprendendo che esiste un insieme di idee connesse all’interno di un testo, l’idea centrale è quella da cui dipendono tutte le altre e deve essere colta anche se non esplicitata.

Abilità inerenti al processo di comprensione • COGLIERE LA STRUTTURA DEL TESTO (ST): pervenire ad individuare le parti in cui un testo si articola, facendo ricorso alla propria struttura mentale schematica di possibili testi e utilizzando gli indici offerti dal brano stesso. • Infine, è importante esaminare anche la capacità di utilizzare elementi associati direttamente al testo, come note, figure, grafici e anche non direttamente, come indici, vocabolari, bibliografie.

Falsa partenza • tutti gli studenti con DSA incontrano difficoltà nello studio e nello svolgimento dei compiti • Tutti hanno bisogno di aiuto • I compiti sono sempre troppi • E’ inutile mettere tanto sforzo per ottenere risultati scadenti

• Spesso genitori e insegnanti ci dicono che si accontenterebbero di vedere nel ragazzo con DSA impegno e buona volontà, a loro non interessa il risultato al ragazzo dislessico, però il risultato interessa e molto!

GEOGRAFIA: LE DIFFICOLTA’ • La memorizzazione e il recupero di termini specifici assume una grande importanza nello studio della geografia: nomi di città, fiumi, laghi, monti e tanto altro ancora. • Infatti per chi incontra grandi difficoltà di lettura è molto difficile leggere a prima vista una cartina: i nomi sono scritti in diagonale, la spaziatura tra le lettere non è regolare, alcuni nomi sono scritti molto in piccolo. • Lo studio della geografia coinvolge inoltre abilità visuo-spaziali e percettive chiamate in causa sia nella lettura delle cartine sia nell’interpretazione dei numerosi grafici.

Lettura della cartina • Utilizzare cartine con una buona grafica. Mentre si studia tenere sempre a portata di mano la cartina da consultare mentre si legge il libro di testo e segnare con l’evidenziatore o incorniciare con la matita gli elementi essenziali: monti, fiumi, laghi, capoluoghi, confini, mari, pianure. • Rileggere più volte gli elementi evidenziati nella cartina • Quando si chiede al proprio studente di ripetere la lezione lasciargli sempre la possibilità si consultare la propria cartina e non una carta qualsiasi fornita dall’insegnante.

• Per compilare una cartina muta bisogna aver seguito due azioni fondamentali che implicano diverse competenze cognitive: • dobbiamo ricordare tutti i nomi degli elementi che dobbiamo inserire; per far questo dovremmo in precedenza aver memorizzato numerosi termini specifici molti dei quali appartenenti alla stessa categoria semantica, operazione non semplice soprattutto per gli studenti con DSA o con disturbo del linguaggio

• dobbiamo possedere un’immagine mentale con i dettagli spaziali che ci permettono di riconoscere i singoli elementi; per compiere questa non semplice operazione è importante avere una buona memoria spaziale • Proporre la memorizzazione di pochi nomi per volta supportando la memorizzazione con memotecniche e associazioni, esercizi di richiamo o rievocazione

• Per chi ha importanti difficoltà visuo-spaziali molto spesso è difficilissimo se non impossibile memorizzare le posizioni e i rapporti spaziali tra i diversi elementi geografici, è pertanto opportuno accompagnare l’attenta analisi della cartina con delle istruzioni verbali. • Lo studio deve essere accompagnato da esercizi strategici in cui si chiede la compilazione della cartina.

STRATEGIE DI COMPENSAZIONE • La quantità dei nomi da memorizzare potrebbe essere ridotta per i ragazzi con DSA • La cartina muta potrebbe essere accompagnata dall’elenco dei nomi che devono essere inseriti. • La grafica deve consentire l’inserimento dei nomi anche ai ragazzi con difficoltà grafiche e dovrebbe pertanto prevedere spazi idonei.

• • Matematica e geometria La matematica è infatti la disciplina che più di ogni altra soffre di pregiudizi e raccoglie in sé numerose false credenze: i maschi sono più bravi delle femmine, o si nasce portati o non c’è nulla da fare, chi è bravo in matematica è intelligente…

• In matematica va molto sollecitato e ripetuto più volte il passaggio dalla definizione all’esempio e viceversa • Memorizzare le definizioni non è facile, non è divertente e soprattutto non è un’operazione velocissima per nessuno • il numero delle definizioni da memorizzare potrebbe essere ridotto

Acquisizione di nuove procedure • Spesso ai ragazzi con DSA serve un po’ di tempo in più, rispetto ai compagni, per interiorizzare le nuove procedure

Le cose più difficili • nomi e dalle date, che solitamente gli studenti dislessici storpiano e invertono con grande facilità. • ci sono nomi e date che devono necessariamente essere ricordati, e altri che possono tranquillamente cadere nell’oblio. Una prima competenza che va esercitata e promossa è quella di saper distinguere gli uni dagli altri, compensando le date che non si ricordano con una collocazione temporale approssimativa

• Talvolta bisogna scegliere quale taglio dare all’argomento e pretendere lo studio di un determinato periodo storico visto da una specifica angolatura. • Approfondire un aspetto di un determinato periodo storico può essere un buon modo per studiare in modo critico e ragionato la storia.

Strategie • Per i ragazzi che hanno buone competenze grafiche e che amano il disegno potrebbe essere efficace chiedere loro di schematizzare i contenuti con un disegno, nel quale includere tutte le specificità dell’argomento trattato. • Per chi non ha buone competenze grafiche, ma possiede una buona memoria visiva si possono usare schemi grafici riassuntivi e illustrazioni funzionali che ne facilitino la memorizzazione.

• Molti si trovano in difficoltà di fronte alle domande delle interrogazioni o di fronte agli esercizi delle verifiche scritte, fanno fatica a comprendere le consegne, non capiscono la domanda • In queste situazioni è necessario non limitare lo studio alla comprensione, memorizzazione e rievocazione delle informazioni, ma è fondamentale proporre un lavoro che consenta la rielaborazione e riorganizzazione di quanto studiato.

I compiti scritti • Faticosi soprattutto per disortografici e non solo…. disgrafici,

Scienze, tecnologia e i termini specifici • Il lessico specifico è fondamentale in queste discipline • Provate a parlare della cellula senza usare il lessico specifico, la vostra esposizione risulterebbe banale e superficiale e il vostro insegnante vi direbbe che avete studiato poco

- Slides: 48