UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA BOUAKE UFR SED GRADE MASTER

UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA BOUAKE UFR SED GRADE MASTER Cours magistral Masse horaire : 20 heures Travaux personnels étudiants : 30 h COURS : ETHIQUE ECONOMIQUE FONDAMENTALE MASSE HORAIRE : 20 Heures ANIMATEUR Dr KOUADIO NEE ODOUNFA ALICE, ENSEIGNANT CHERCHEUR, UFR SED UNIVERSITE ALLASSANE OUATTARA BOUAKE (RCI) Email : kouadioaod@yahoo. fr Contact + 225 02022274 Version du mars 2015

n Référence : Site WEB Fonds pour la Recherche en Ethique Economique (FREE) (http: //www. ethiqueeconomique. fr/)

NOTE INTRODUCTIVE L’éthique économique est de plus en plus évoquée devant les défaillances de gouvernance, les vices des contrats, les corruptions, mais de plus en plus, face aux enjeux du développement durable, qui impose un changement de paradigme dans notre manière d’assumer nos responsabilités, avec les transformations qui s’imposent, au plan technologique et comportemental. En effet, l’essor du capitalisme, le progrès technologique et la mondialisation, imposent une forte pression sur les ressources naturelles et les marchés. Ce qui engendre des effets dévastateurs au plan social et environnemental.

NOTE INTRODUCTIVE La principale conséquence en est la crise alimentaire et écologique dont les manifestations sont le changement climatique, la raréfaction des ressources naturelles , la poussée des inégalités, la perte drastique de la biodiversité etc. La sonnette d’alarme fut donnée par Gro Harlem Brundtland, ministre norvégienne de l’Environnement présidant la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, dans le rapport intitulé « notre avenir à tous » soumis à l’Assemblée nationale des Nations unies en 1987. n

n n Ce rapport définit le Développement Durable comme « un développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs » . Il s’ensuit une prise de conscience générale au niveau mondial de nos responsabilités dans le monde présent, mais également dans le monde à venir.

NOTE INTRODUCTIVE C’est une préoccupation qui va interpeller les organisations internationales à intégrer les considérations éthiques dans les programmes de développement. Citons quelques faits marquant de cette prise de conscience au niveau mondial : - la publication en 1990 du premier rapport sur le développement humain par le Programme des NU pour le Développement (PNUD). Le contenu de ce rapport a été influencé par les théories d’Amartya SEN, prix Nobel d’économie en 1998 pour ses travaux sur la théorie de développement humain et son ouvrage sur l’éthique et l’économie.

NOTE INTRODUCTIVE - le sommet de Rio de 1992, tenu sous l’égide des Nations Unies, va officialiser la notion de développement durable et celle des trois piliers (économie/écologie/social) : un développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. - l’engagement de l’UNESCO dans la prise de conscience par les institutions de Bretton Woods, des impératifs éthiques et moraux d’un développement "à visage humain". Frédérique Mayor, alors directeur de l’UNESCO en 1998, invita les participants à une révolution sans complaisance de l’orthodoxie économique dominante et du mode de gouvernance qui se fait à travers le G 7, l’OM, lors d’une rencontre internationale.

NOTE INTRODUCTIVE - les manifestations des tiers-mondialistes et les tenants de l’économie solidaire qui affirment avec force que l’économie devrait être plus éthique et se préoccuper des effets sociaux, combattre la pauvreté, surveiller les inégalités. - l’apparition des considérations éthiques dans des termes de gouvernance des entreprises sous les appellations : responsabilité sociale, économie solidaire, valeurs partagées…

NOTE INTRODUCTIVE En Côte d’Ivoire, la crise politique et ses graves conséquences sur la gouvernance économique, l’accroissement des déséquilibres au niveau des différents secteurs économiques les scandales relayés chaque jour dans les journaux, interpellent les économistes, et les invitent à approfondir les réflexions sur la manière dont les libertés sont exercées pour que l’économie conduise à une vie bonne, qui puisse être améliorée selon les attentes des populations. n

NOTE INTRODUCTIVE Concernant le programme des enseignements, jusqu’ici, les enseignements en économie sont dominés par la micro économie, l’économétrie et la macro économie, car la neutralité morale est affirmée par les principaux théoriciens de la science économique, en particulier Alfred Marshall dans les principes d’économie politique (1890)). L’enseignement de la science économique porte rarement sur les questions éthiques, quoique ces préoccupations ne soient pas tout à fait absentes dans l’histoire de la politique économique.

En effet, la crainte des pratiques monopolistiques était déjà présente chez Adam Smith (1723 -1790) qui d’un côté publia la théorie des sentiments moraux, et de l’autre son ouvrage sur la nature et les causes de la richesse des nation. .

Deux ouvrages qui semblent se contredire, l’un est une éthique altruiste , l’autre célèbre l’égoïsme, notamment le mien et celui de mes partenaires. Mais à un moment de son évolution, la science économique délaissa ces considérations pour ne retenir que les mécanismes macroéconomiques; la science économique s’est trouvée considérablement appauvrie par son absence d’éthique.

NOTE INTRODUCTIVE n

OBJECTIFS Ce cours vise à aider les étudiants en Master 1, Science économique à : n Acquérir les connaissances dans les méthodes et les principales théories de l'éthique ; , n Analyser les visées éthiques dans l’économie de développement ; n Susciter l’observation des faits sur l’éthique en économie, par l’observation des faits au niveau de la communauté immédiate de Bouaké et de la gouvernance publique sociale, politique et environnementale.

Evaluation L’évaluation se fait en deux temps n - Un QCM à la fin du cours n - le choix laissé à l’étudiant de développer un thème concret sur l’environnement socio-économique de Bouaké et qui pose des questions d’éthique.

Contenu du cours Ce cours comprend deux parties complémentaires : n la première a trait aux Généralités sur les concepts et principes en Ethique Economique fondamentale ; n La deuxième s’intéresse à la prise en compte de l’éthique dans les politiques publiques de développement et chez les acteurs de l’économie.

Contenu du cours Première Partie : Généralités sur les concepts et principes en Ethique Economique Fondamentale Objectifs : Toute initiation se doit de commencer par quelques précisions, s’agissant d’éthique économique fondamentale (Quoi? ), il convient avant tout d’en définir l’objet puis les modalités (Comment). Cette première partie répond à la question Quoi. L’objectif de cette partie est d’amener les étudiants a maîtriser l’approche théorique des visées éthiques en économie par une connaissance des grands courants philosophiques en éthique, pré-requis indispensable pour une tentative d’évaluation de la prise en compte de l’éthique dans les programmes de développements et au niveau des acteurs économiques.

Contenu du cours Deuxième Partie : Problématiques contemporains éthiques économique Objectifs : Cette deuxième partie répond à la question comment. L’objectif de cette partie est d’amener les étudiants à analyser le point des avancement des engagements au niveau des instances internationales et des gouvernements pour intégrer l’éthique en économie , dans les politiques de développement et dans le monde des affaires

PLAN Première Partie : Généralités sur les concepts et principes en Ethique Economique Fondamentale n Définitions et généralités n CHAPITRE 1 - Courants de pensées philosophiques en Ethique n CHAPITRE 2 : Niveaux d’évaluation des questions et domaines de recherches en éthique économique

Première partie Généralité sur les concepts et principes en Ethique Economique fondamentale Définitions et généralités 1. 1 -La science économique 1. 2 - l’éthique, la morale, valeurs 1. 3 - l’éthique économique 1 -4 Quelques citations

Définitions et généralités Il s’agit de fournir aux étudiants des bases théoriques pour analyser l’éthique en économie. On peut partir d’une définition d’ordre général : l’éthique économique fondamentale c’est l’analyse de la science économique et des politiques économiques sous l’angle Ethique, et définir ensuite les différents thèmes clés : Science Economique ; Ethique- Morale. Valeurs fondamentales ; Ethique Economique n

Définitions et généralités 1. 1 -La science économique C’est la science qui a pour objet d’étudier la lutte des hommes contre la rareté, et les choix qu’ils font pour aménager dans le temps et dans l’espace les ressources rares dont ils disposent en vue d’obtenir le meilleur résultat. Elle s’intéresse à la production, la distribution, le commerce, la consommation, la gestion des déchets, à la création de la richesse et sa répartition.

Définitions et généralités I. 1 suite Quelquestions clés par rapport à la production, la vente, l’achat, la consommation, la gestion des déchets : Qui, pour qui, combien, où, quand, pour quel prix, comment produire, vendre, consommer, recycler les biens et services, ? etc. 1. 2 L’éthique : Dans le domaine de la morale, on emploie deux termes dont la différence est infime, celui d’éthique et celui de morale.

Définitions et généralités 1. 2 L’éthique l’Ethique vient de « éthos » en grec qui signifie les moeurs et morale vient du latin « mores » qui veut également dire les moeurs. la Morale: signifie valeurs, traditions et coutumes existantes dans une société (ce qui est)

Définitions et généralités n la réflexion critique de la morale sur la base de valeurs envisagées (ce qu‘on envisage). Ethique répond à la question: Comment se décider et agir en faveur du bien et pour éviter le mal? C’est sur la base des valeurs envisagées: n Valeurs: repères fondamentaux et points d‘orientation pour orienter la décision, par exemple l’équité q Normes: valeurs appliquées à une situation, par exemple l’ équité hommes-femmes dans les salaires q Vertu: attitude individuelle, par exemple l’ honnêteté, la prudence, l’altruisme, justice, tempérance, courage

Définitions et généralités 1. 3 Ethique Economique L’éthique économique a trait aux mœurs en économie, observées (éthique positive) ou supposées (éthique normative); dans ce dernier cas, elle pose des hypothèses éthiques et en tire les conséquences sur les outils de la théorie économique (préférences, marché, vote, plan). On peut aussi dire que l’éthique économique, c’est le volet de la science économique consacrée à la dimension sociale du développement.

Définitions et généralités 1. 3 (suite) Dans une longue tradition, la science économique semblait présenter son analyse hors de toute considération morale. Cette neutralité morale est affirmée par ses principaux théoricien notamment Alfred Marshall dans ses Principes d’économie politique (1890). La morale a été d'autant plus absente que l'altruisme, le seul fait de s'intéresser à l'utilité de l'autre est une dimension récente en économie.

Définitions et généralités 1. 3 (suite) L’incertitude actuelle sur le devenir du monde, et sur son mode de développement, amène un retour du questionnement éthique. Il naît de la prise de conscience de limites à la croissance, de contraintes sur les ressources naturelles, de l’hétérogénéité des cultures, de la montée des inégalités, et de la nécessité de revoir notre savoir-vivre ensemble.

Définitions et généralités 1. 3 (suite) On assiste, au même moment, à une prise de conscience plus forte des limites de l’univers, de la nécessité de partager les ressources naturelle, tout en veillant à transmettre aux générations à venir les moyens de poursuivre la progression. Cette dernière est cependant récente, mais les défis auxquels est confronté l’humanité ne sont pas nouveaux :

Définitions et généralités 1. 3 (suite) On peut citer, par exemple, la première révolution agricole au Moyen-âge, puis la révolution culturelle du vivre ensemble sous la Renaissance. De même, il a fallu inventer, au siècle des Lumières, une autre éthique reliant liberté, égalité (et équité), fraternité (et solidarité).

Définitions et généralités 1. 3 (suite) puis au 19ème siècle résoudre la question sociale liée au développement industriel et à ses conséquences technologiques en instaurant l’Etat providence. Enfin, au 20ème siècle sont apparues les questions relatives à la gouvernance mondiale. n Face à la situation actuelle, un certain nombre de choix politiques sont nécessaires pour orienter l’avenir. Ce qui demande de recher des références morales et d’instaurer des règles permettant d’étayer ces choix.

Définitions et généralités 1. 3 (suite) On revient ainsi vers les grandes questions philosophiques que sont le « comment peut-on vivre ? » d’Aristote (350 av. J. -C. ), qui permet de donner un sens d’accomplissement à la vie, et le « que doit-on faire ? » de Kant (1780), qui permet de définir des règles pour guider l’action. A partir de ces deux questions fondamentales, on peut recher les conditions qui permettraient d’assurer une durabilité sociale au développement dans le

Définitions et généralités contexte socioéconomique du monde actuel. Un contexte marqué par la multi-culturalité mais au sein duquel le système de production vise à favoriser, entre offre et demande, un l’ajustement instantané des flux de biens et de services (autrement dit « le juste à temps » ). La croissance économique, qui reste la condition nécessaire à la réduction de la pauvreté et au développement de la plupart des régions du monde, devra s’appuyer sur ces référents moraux.

Définitions et généralités I. 3 suite Il en résulte l’émergence de nouveaux débats éthiques relatifs aux thèmes de l’équité et la justice sociale (Rawls, 1971 ; Walzer, 1983 ; Sen, 1987 ; Van Parijs, 1991 ; Roemer, 1998 ; Clément et al. 2008), de la responsabilité (Jonas, 1979 ; Lévinas, 1982 ; Ballet et Mahieu, 2003 ; Mahieu, 2008), de la dignité et de la reconnaissance (Honneth, 1992). n

Définitions et généralités 1. 4 Quelques citations La problématique fondamentale de l’éthique et de l’économie, c’est « la dialectique de l’être et de l’avoir » . Entre l’être et l’avoir, il y a une sorte de triomphe de l’avoir sur l’être et c’est cela qui fait la misère de l’humanité. En essayant de préserver l’homo oeconomicus, on engendre une dialectique de l’homo ethicus pour préserver l’humanité et aboutir à une meilleure répartition des richesses qui satisfasse l’être humain… Professeur POAME, 23 mars 2010, CERAP Journée de réflexion sur l’éthique économique

Définitions et généralités 1. 4 Quelques citations Dans notre monde, la science et la technique semblent prendre de l’avance au détriment de l’éthique humaine. Les nouvelles sciences de l’informatique sont certes porteuses de nombreuses promesses de développement humain, mais tout autant de très nombreux risques de déshumanisation. Il faut le redire avec force : l’administration des choses ne saurait jamais remplacer le gouvernement des hommes, … il faudra surtout des acteurs sociaux décidés à proposer de faire de l’éthique une exigence morale de chacun et de tous, tout au long de la vie. … n Extrait de l’intervention de Denis MAUGENEST, ex-directeur général du CERAP, au premier colloque partenariat CERAP – Université de Bouaké, 23 mars 2010.

Définitions et généralités 1. 4 Quelques citations « Ma thèse est que l’économie moderne s’est trouvée considérablement appauvrie par la distance qui a éloigné l’économie de l’éthique » Amartya SEN (1987) prix Nobel d’Economie en 1998 » n « il nous faut retrouver le sens de l’indignation qui seul amène à refuser les actes inacceptables » a interpelé le journaliste Turbuce Koffi de Fraternité Matin du 3 juin 2011 »

Définitions et généralités 1. 4 Quelques citations Contrairement à une idée très répandue, la science économique est loin d’être a-éthique. Elle développe des concepts et des analyses éthiques à au moins trois niveaux. n A un premier niveau, la science économique développe des concepts en référence à la notion de Bien ou de visée éthique comme visée du Bien, et pose donc le problème de la priorité du Bien sur le Juste. n A un second niveau, la science économique pose des comportements éthiques concernant les individus. Elle initie alors une éthique positive en analysant les répercussions de ces comportements sur les décisions et actes économiques. A un troisième niveau, la science économique établit des propositions normatives. n extrait de « ETHIQUE ECONOMIQUE Jérôme Ballet et François Régis Mahieu , -Université de Versailles- St Quentin en Yvelines/C 3 ED- (juillet 2002)

Définitions et généralités 1. 4 Quelques citations n n Cf. travaux de Jérôme Ballet, Jean-Luc Dubois, François-Régis Mahieu (2005) Les politiques de lutte contre la pauvreté qui ne cernent pas suffisamment les dimensions humaines peuvent engendrer des conséquences graves en termes de vulnérabilité, en raison de la modification de la structure des capacités des populations concernées (bénéficiaires).

n PARTIE 1 : CHAPITRE 1 - Courants de pensées philosophiques en Ethique

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique n n Un grand nombre de philosophes s’interrogent sur la nature de l’action bonne, quel en est le fondement… Il s’agit au travers de cette nuée de philosophes d’identifier ceux dont les pensées semblent influencer l’analyse et les politiques économiques. . COURS 2014exemples valeursEthique les grandes pensees philosophes. doc NB : TRAVAIL DES ETUDIANTS : EXPOSE SUR LES PENSEES DES PHILOSOPHES EN ETHIQUE

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Section 1 : Les philosophes de l’antiquité : Socrate (5 e s avant J. C) mis en scène par Platon, Aristote Section 2 : la morale kantienne Section 3 : La morale utilitariste Section 4 Autres courants Hans Jonas Le principe responsabilité, Emmanuel Levinas Jean-Paul Sartre Le Cœur

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Section 1 : Les philosophes de l’antiquité : Socrate (5 e s avant J. C) mis en scène par Platon, Aristote 1 - Socrate (5 e s avant J. C) mis en scène par Platon dans ses n n Dialogues: Le concept de bien suprême Le bien est hors de la réalité sensible, il est inaccessible pour les êtres réels, il se trouve dans le monde des idées, dans le suprasensible. supérieur à tout ce qui se trouve dans le monde réel constitue une première base importante dans l’éthique. Dans le Ménon de Platon, le personnage de Socrate affirme que la vertu, qualité éthique par excellence, ne peut pas s’enseigner.

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique 2. Aristote a été l’un des disciples de Platon, celui qui a eu le plus d’influence dans l’histoire des idées. Par son influence sur la pensée occidentale, il est en effet, avec Socrate et Platon, le troisième grand philosophe de l’époque grecque. Aristote prend à bras le corps le problème de l’éthique, la question de savoir ce qu’est le bien, ce qu’est l’action bonne et ce qu’est la vertu. A l’inverse de Platon, il ne cherche pas le bien hors du monde mais au cœur de la réalité quotidienne.

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Aristote Dans l’Ethique à Nicomaque , il développe ses théories éthiques. Une action est bonne lorsqu’elle est la conclusion de la délibération de l’homme vertueux. Son point de vue, ancré dans le réel, l’amène à décrire différents types d’individus et les différentes vertus que sont la prudence, le courage, la justice, la tempérance ou encore l’amitié, fondement selon lui de la vie harmonieuse de la cité.

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique L’exemple ne suffit pas, les conseils non plus, devenir vertueux est en conclusion un travail personnel, une recherche individuelle. Et La Raison est, en réalité, à trouver par chacun en lui-même. Il prend dans ce texte l’exemple de Périclès, le grand homme politique athénien, l’homme de vertu reconnu comme tel par tous. Son fils, Alcibiade, malgré tous les conseils et l’exemple de son père n’a pas réussi à devenir luimême vertueux. La morale chez Aristote est avant tout l’affaire de l’homme prudent. On devient un homme vertueux avec le temps et la part de chance n’est pas à exclure

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique la finalité de l’éthique c’est le bonheur qui n’est possible que dans une cité, dans une organisation politique démocratique , qui recherche effectivement l’éthique Dans la morale d’Aristote, l'éthique est caractérisée par sa perspective téléologique (de telos, signifiant « fin » en grec signifie le but, la finalité), cette finalité étant le bonheur. n 3. Stoïcisme, Epicurisme et Cynisme : Trois écoles de pensées de l’Antiquité inspirées de la morale d’Aristote ont traversé les siècles pour nous parvenir. Le but ultime de toutes ces doctrines est l’eudémonia, c'est-à-dire le bonheur que l’homme trouve en accomplissant sa nature.

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique n a) Stoïciens : le stoïcien se considère ainsi comme citoyen du monde en faisant fi des lois conventionnelles, c’est au sein de l’humanité raisonnable que l’homme s’épanouit. Peu importe la classe sociale pour les stoïciens, derrière les fonctions des uns et des autres, il y a toujours des hommes qui peuvent ainsi atteindre le bonheur. L’homme, dans cette philosophie prônant l’ascèse, doit vivre en acceptant l’ordre des choses, la fatalité, il doit même se mettre en accord avec la nature et apprendre à suspendre son jugement

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Les épicuriens L’homme, dans cette philosophie prônant l’ascèse, doit vivre en acceptant l’ordre des choses, la fatalité. n Rien ne sert en effet, nous dit Epicure, de souffrir pour des choses sur lesquels nous ne pouvons avoir d’emprise ce serait une entrave à notre liberté et à notre possibilité de vivre de manière sage. Cette éthique est certes une éthique du bonheur par le plaisir mais si c’est par le plaisir que l’homme peut être heureux

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Les épicuriens (suite) C’est surtout l’absence de souffrances qu’il doit recher. Epicure souligne que ce n’est pas en se laissant entraîner dans une course frénétique à la satisfaction de tous ses désirs que l’homme accède au bonheur. L’idéal est ascétique : le sage épicurien doit se satisfaire de plaisirs naturels et nécessaires comme la satisfaction de la faim ou de la soif Les cyniques Ceux-ci offrent une vision radicale de l’éthique

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Les cyniques (suite) n Ils ne respectent rien de l’ordre social et refuse même les faveurs de l’empereur, qui rejette ainsi tout ce qui n’est pas naturel. Le philosophe cynique par excellence est Diogène de Cinoppe, connu pour dormir dans son tonneau à Athènes.

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique -SECION 2 : La morale Kantienne C’est surtout à partir des Lumières et principalement de Kant que les questions d’éthique ont été traitées d’une manière décisive, influençant jusqu’à aujourd’hui les problèmes que l’on se pose en morale Emmanuel Kant est une référence inévitable dès que l’on aborde aujourd’hui les questions éthiques. Il a cherché à fonder la morale de manière absolue et définitive.

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Dans son ouvrage sur « La critique de la raison pratique et Les fondements de la métaphysique des mœurs » , Kant met en lumière les trois impératifs catégoriques qu’il faut en éthique suivre de façon inconditionnelle puisqu’ils sont dictés par ce que nous avons de plus élevé en nous, la raison : n 1 - « Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en loi universelle » n 2 - « Agis toujours de sorte que tu sois à la fois le législateur et le sujet de la loi morale » n 3 - « Agis toujours de sorte que tu considères l’humanité en toi comme chez les autres jamais uniquement comme un moyen mais toujours en même temps comme une fin » .

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique la morale kantienne peut toutefois se révéler d’une puissante pertinence en vue d’agir de façon acceptable moralement puisqu’elle offre un argumentaire solide et convaincant qui inspira la pensée occidentale et que l’on retrouve notamment au coeur même de la philosophie des droits de l’homme. n On retient surtout que dans la morale de Kant, l’éthique est définie par le caractère d'obligation de la norme, donc par un point de vue déontologique (déontologique signifiant précisément « devoir » )

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Section 3 : La morale utilitariste Avec la morale d’Aristote et la morale kantienne, l’utilitarisme est la troisième doctrine essentielle dans l’éthique contemporaine. Théorisé par Jeremy Bentham et John Stuart Mill au 19ème siècle, l’utilitarisme est issu de la tradition anglo-saxonne. La morale utilitariste est fondée sur l’idée de maximisation du bien. Si dans la société une action nuit à moins de personnes qu’elle ne profite à d’autres, si ces derniers sont donc plus nombreux, alors l’action est considérée comme éthiquement bonne au sein d’une société démocratique donnée

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique n n Elle a constitué une grande avancée en éthique en évoquant l’idée du bonheur du plus grand nombre à une époque où l’idéal démocratique n’était pas encore répandu. Sur la base de ces fondements philosophiques, les économistes marginalistes (Pareto, Walras, Jevons) ont fondé, à la suite de Stuart Mill (1859 et 1861), l’économie dite néo-classique qui définit les conditions de l’équilibre des marchés, de l’optimum social, de l’économie du bien-être. Il en est résulté un système formalisé et cohérent qui s’appuie sur un certain nombre d’hypothèses particulièrement contraignantes comme

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique n n l’autonomie et l’indépendance des décideurs (consommateurs et producteurs), la rationalité des acteurs, la maximisation des utilités et des profits, la monétarisation, etc. (Hypothèses de la concurrence pure et parfaite) à développer par les étudiants.

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Section. 4 Autres philosophes : n Hans Jonas Dans Le principe responsabilité, (fin 20 e s) Hans Jonas, un philosophe allemand, théorise un argument qui a été beaucoup repris après lui, il s’agit de l’argument dit « des générations futures » . Selon lui, tous nos choix présents en éthique et en bioéthique doivent trouver une justification morale vis-à-vis du futur. Non seulement nous avons une responsabilité présente mais aussi une responsabilité pour les générations à venir. Les notions de principe de précaution et de développement durable sont des échos, des conséquences des idées de Jonas.

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique n n Emmanuel Levinas est un philosophe français du 20ème Siècle qui explicite, dans un petit ouvrage d’entretiens Ethique et Infini, sa théorie fondamentale de l’autre et du visage. Cette théorie met l’autre au centre des préoccupations de l’individu. « ce que je vois dans le visage de l’autre, c’est l’humanité et ce hors de toute circonstance » . Dés lors je sais que l’éthique commence là, dans le visage de l’autre, agir de la meilleure manière possible, c’est agir en fonction de l’autre, de sa faiblesse qui transparaît dans son visage.

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Jean-Paul Sartre n La question du choix, question éthique aujourd’hui essentielle, a été conceptualisée par Jean-Paul Sartre Prendre une décision et agir, c’est se jeter dans l’action. Pour Sartre dans L’existentialisme est un humanisme, le choix est l‘acte par lequel l’homme est libre et choisir est un acte que l’on ne peut éviter. Selon Sartre il n’existe pas de choix totalement bon. L’homme, pour devenir libre, doit agir et donc faire des choix qui ne se font jamais sans douleur

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique n Ricoeur (1990, éthique de la morale) : pour lui, l’éthique se réfère à « la vie bonne, pour soi et pour autrui dans des institutions justes » Lazare Poamé : parlant de Ethique de la reconstruction dira : Cela consiste à reconstruire le « Travail producteur » « il ne faut pas cher à mourir pour la patrie, mais plutôt cher à nourrir la patrie » . n

Chapitre 1 - Courants de pensées philosophiques en éthique Extrait de : Dr Lazare Poamé, “Guerre et paix en Côte d’ivoire…” (2004) 17 p Kant a lu Hobbes et connaît la thèse de la méchanceté de la nature humaine, mais il ne croit pas que l’homme soit foncièrement mauvais. Car, il est persuadé qu’en tout homme, « sommeille une disposition morale lui permettant de se rendre maître un jour du mauvais principe en lui » (Kant, 1795, p. 47). Kant a en effet une haute idée de l’homme qu’il définit d’ailleurs comme un Vernunftwesen, un être dont l’être est la raison. Cet être appelé à maîtriser ses bas instincts porte nécessairement en lui les germes de la sociabilité. Mais l’idée de sociabilité chez Kant transcende l’unilatéralité des conceptions de l’homme comme être sociable. Ni être sociable ni loup (Homo homini lupus), l’homme est à la fois l’insociable-sociable et c’est le jeu dialectique de ces deux versants qui détermine la marche de la civilisation et l’état des Lumières.

Première partie : Introduction sur les concepts n PARTIE 1 : CHAPITRE 2 : Niveaux d’évaluation des questions et domaines de recherches en éthique économique

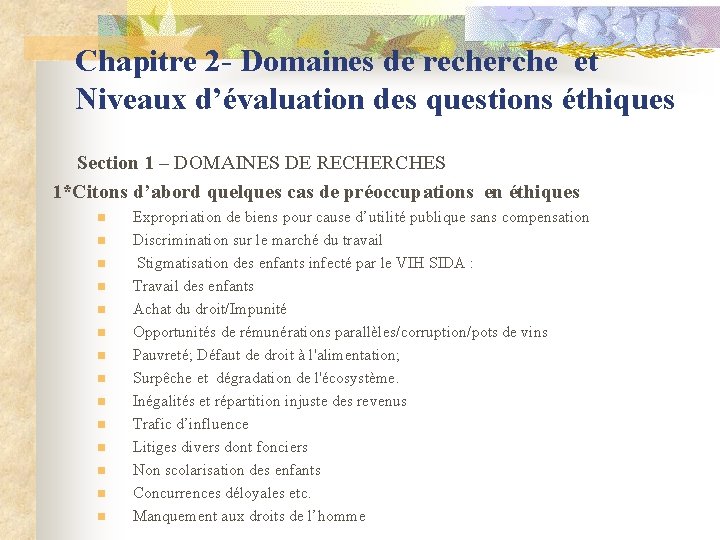

Chapitre 2 - Domaines de recherche et Niveaux d’évaluation des questions éthiques Section 1 – DOMAINES DE RECHERCHES 1*Citons d’abord quelques cas de préoccupations en éthiques n n n n Expropriation de biens pour cause d’utilité publique sans compensation Discrimination sur le marché du travail Stigmatisation des enfants infecté par le VIH SIDA : Travail des enfants Achat du droit/Impunité Opportunités de rémunérations parallèles/corruption/pots de vins Pauvreté; Défaut de droit à l'alimentation; Surpêche et dégradation de l'écosystème. Inégalités et répartition injuste des revenus Trafic d’influence Litiges divers dont fonciers Non scolarisation des enfants Concurrences déloyales etc. Manquement aux droits de l’homme

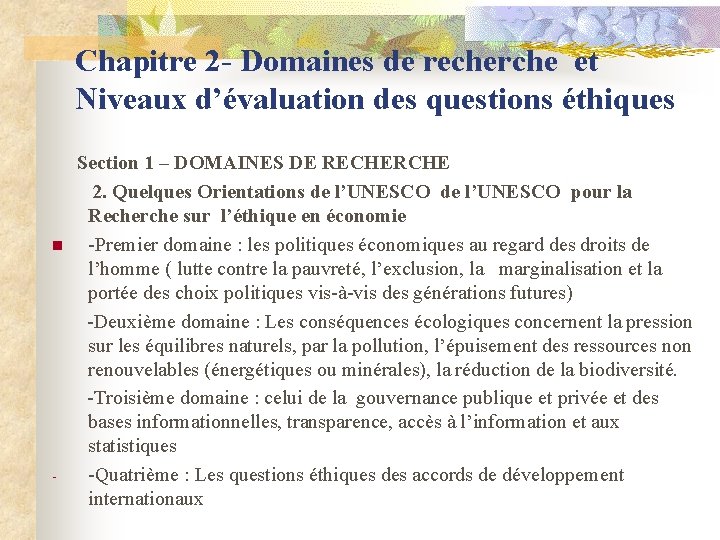

Chapitre 2 - Domaines de recherche et Niveaux d’évaluation des questions éthiques Section 1 – DOMAINES DE RECHERCHE 2. Quelques Orientations de l’UNESCO pour la Recherche sur l’éthique en économie n -Premier domaine : les politiques économiques au regard des droits de l’homme ( lutte contre la pauvreté, l’exclusion, la marginalisation et la portée des choix politiques vis-à-vis des générations futures) -Deuxième domaine : Les conséquences écologiques concernent la pression sur les équilibres naturels, par la pollution, l’épuisement des ressources non renouvelables (énergétiques ou minérales), la réduction de la biodiversité. -Troisième domaine : celui de la gouvernance publique et privée et des bases informationnelles, transparence, accès à l’information et aux statistiques -Quatrième : Les questions éthiques des accords de développement internationaux

Chapitre 2 - Domaines de recherche et Niveaux d’évaluation des questions éthiques DOMAINES DE RECHERCHES ‘(suite) Ethique culturelle / religieuse (média, sport, culture, religions, tourisme) Santé et Bioéthique

Chapitre 2 - Domaines de recherche et Niveaux d’évaluation des questions éthiques -Section 2 Niveaux d’évaluation L’évaluation des questions éthiques portent généralement – n Au niveau social sur : l’environnement, les Institutions/ gouvernance, le Capital social, les rapports envers l’Etat, institutions, la justice, les autorités, le bien-être social, les dilemmes par rapport à l’application des droits et normes établis. n Au niveau individuel et communautaire sur les relations interpersonnelles, transferts, altruisme, les droits, les responsabilités et les obligations, les comportements vis-à-vis des normes établies, le bien-être individuel, les conflits et les dilemmes liées aux regards des normes modernes,

Chapitre 2 - Domaines de recherche et Niveaux d’évaluation des questions éthiques 2* types de questions : n a) questions de compréhension de la situation éthique (normes, valeurs, comportements, tensions, repères… ); n b) questions d’identification de points de vue, de normes, de raisons, de valeurs; c) questions d’évaluation, de justification ou de recommandation

Chapitre 2 - Domaines de recherche et Niveaux d’évaluation des questions éthiques n n n 3. importance des systèmes de valeur Les réponses obtenues aux questions éthiques dépendent de notre système de valeurs et aussi de la culture et la sensibilité du milieu aux questions éthiques. . . COURS 2014exemples valeursnote sur l origine des valeurs ethiques. doc Le système des valeurs puise ses références dans la famille immédiate pour ensuite s'inspirer de la famille élargie, des amis, de l'école et de la société en générale. Il ne faut pas sous-estimer le rôle des médias, que ce soit la presse écrite ou électronique, car ils ont une influence considérable dans le mode de vie préconisé par les gens.

Chapitre 2 - Domaines de recherche et Niveaux d’évaluation des questions éthiques n n Au fil des années, l'homme reçoit du monde extérieur des stimulations qui viennent ébranler son système de valeurs. Il doit donc y apporter les changements qui lui semblent opportuns pour vivre en harmonie avec lui-même et par le fait même avec les gens qui l'entourent. Les valeurs ont donc deux fonctions principales. Elles permettent la socialisation et elles donnent un sens à la vie.

Chapitre 2 - Domaines de recherche et Niveaux d’évaluation des questions éthiques n n L'homme est enclin par sa nature à porter des jugements de valeurs, et il est important d'en reconnaître la provenance. Nous en dénombrons cinq sources, dont la première est la religion. La deuxième est associée à l'opinion publique. Elle permet aux gens de justifier leurs valeurs en s'appuyant sur ce que la majorité des gens en disent

Chapitre 2 - Domaines de recherche et Niveaux d’évaluation des questions éthiques n n n La troisième se rapporte aux sentiments et aux goûts; elle est intangible et relative car ce qui est beau pour une personne ne l'est pas nécessairement pour une autre. La quatrième fait référence à la conscience, et comme les trois précédentes, elle est subjective. Elle implique certaines personnes basent leurs jugements de valeurs en référant à leur conscience (connaissance sur le moment de sa propre activité psychique). Par exemple, dans le cas d'Hitler, sa conscience lui dictait d'exterminer les juifs, car il les considérait comme une race inférieure. La cinquième source est la raison. C'est la seule source à être objective, elle se base sur des faits observables et vérifiables et s'appuie sur des connaissances acquises par la recherche.

Deuxième partie : Problématiques contemporains éthiques économique : Ethique dans les politiques de développement et le monde des affaires CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites En science économique la visée éthique initiale est l’Optimum ou efficacité, l’efficience, les actions coûts efficaces - Depuis les années 90, prise en compte des valeurs telles que la Justice, l’équité, , la paix, les droits humains, la solidarité, la responsabilité, l’égalité des chances, l’équité, l’altruisme etc.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites Section 1 Visée éthique et courant de politique économique Définition de quelques notions : Altruisme, Equité, Justice Notion d’altruisme n L’engagement envers une tierce personne est dénué de recherche d’intérêts personnels. Il consiste en une action considérée comme morale en elle-même et recherchée pour elle-même. Ces deux formes de sentiments à l’égard d’autrui donneront lieu à deux voies d’exploration de l’altruisme dans le cadre de l’analyse économique. L’altruisme est alors associé à l’analyse des transferts ou dons entre individus. Cette modalité de représentation de l’éthique s’applique aussi bien entre individus d’une même génération, qu’entre générations. La fonction d’utilité intergénérationnelle de Barro (1974) est construite sur le même principe, représentée sous la forme d'une utilité " enchaînée " de la part de la génération ancienne pour la nouvelle génération. . Cette modalité de représentation d’autrui a d’ailleurs donné nombre d’écrits.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites -Formes d’équité L’équité écologique veut dire utilisation durable et répartition équitable des ressources, tout comme réduction et répartition équitable des charges écologiques. La répartition équitable des ressources et des charges comprend trois dimensions: répartition entre les générations actuelles, répartition entre les générations actuelles et futures, et entre les êtres humains et l’environnement non humain. n - L’équité d’allocation signifie du point de vue de l’éthique économique lieu équitable et pondération des facteurs de production, compte tenu aussi des neuf autres aspects de l’équité. n

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites - L’équité de partenariat consiste à voir dans le partenaire commercial non seulement un homo oeconomicus considéré comme objet économique susceptible d’une utilité maximale, mais un sujet économique humain avec qui se construit une relation. n - L’équité de procédure veut dire procédure prévisible, d’État de droit (public et privé), contrôlée, transparente, exempte de corruption et par conséquent équitable dans le domaine des relations commerciales. n - L‘équité de punition implémente d‘une manière juste la punition des malfaiteurs avec le but de la dissuasion et de la réintégration des malfaiteurs n

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites - L‘équité de transition est une équité provisoire qui répond à des situations de transitions avec les incertitudes impliquées n - L‘équité de transformation cherche à transformer une situation d‘injustice en une situation de justice. n - L’équité de relationnalité met les divers aspects de l’équité en relation les uns avec les autres, les met en réseau, en veillant au rapport (relationnalité) et à l’équilibre avec les autres valeurs fondamentales. n

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites JUSTICE : la justice est une vertu sur la voie de la vie bonne. Le sens de la justice est solidaire de celui de l'injuste, qui bien souvent le précède. On entend souvent dire dans les conflits « Ce n’est pas juste » : « C'est injuste ! » - telle est la première exclamation. Il existe un traité de la justice dans les Ethiques d'Aristote, lequel suit en cela la trace de Platon. Il s’agit de formaliser l'idée d'une égalité proportionnelle qui maintienne les inévitables inégalités de la société dans le cadre de l'éthique : « à chacun en proportion de sa contribution, de son mérite » , telle est la formule de la justice distributive, définie comme égalité proportionnelle. (cf. Ricoeur 1990, éthique et morale) n

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites La visée éthique qui domine les mœurs économiques est l’optimum; si l’on intègre l’éthique sociale, les politiques de développement visent à la fois l’optimum, l’équité et la justice ; elles sont fondées sur deux grands courants de politiques économiques : le libéralisme et le socialisme

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites Le libéralisme c’est le système économique basé sur la liberté d’échange et de transaction. Il constitue en ellemême une de ces libertés élémentaires auxquelles gens ont raison d’aspirer. Toute restriction des possibilités de transaction au travers des contrôles arbitraires constitue une première forme d’atteinte aux libertés. (Adam Smith (1789). Voir aussi Stuart Mill « De la liberté » .

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites Le socialisme, Ce système s'oppose donc au libéralisme économique classique en ce qu'il ne croit pas au laissez-faire et à l'autorégulation du système économique par la seule recherche de l'intérêt personnel et par la liberté individuelle, » Joseph Schumpeter « un système institutionnel dans lequel une autorité centrale contrôle les moyens de la production et la production ellemême » , la planification est centralisée. Le socialisme met l’accent sur la justice sociale et les valeurs de solidarités.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites Dès le XIXe siècle, cependant, des écoles de pensée ont tenté de concilier libéralisme et socialisme, par les valeurs de la solidarité , les principes de la liberté, dans le cadre d'une relation critique avec le libéralisme économique C’est dans ce cadre qu’on peut inscrire les travaux d’Amartya SEN:

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites SECTION 2 II. Limites d’une politique économique basée sur l’utilitarisme: les problèmes éthiques de l’Optimum n On peut définir l’optimum économique comme " un état réalisable auquel aucun autre état réalisable n’est préféré. Cet état est préféré à tout autre parce qu’il n’est plus possible d’améliorer la satisfaction d’un quelconque consommateur, membre de cette économie, sans réduire celle d’au moins un autre " (Debreu, 1966).

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites Les limites sont apparues lorsque l’on cherche à réaliser à la foi l’optimum, la justice et l’équité. n L’utilitarisme est basé sur la concurrence pure et parfaite : Les pratiques de la concurrence pure et parfaite constituent, des pratiques vertueuses permettant de réaliser la visée éthique de la vie Bonne mais laissent ouverte la question de l’intégration de la justice et de l’Equité.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n n La règle principale, l'atomisme, concerne le nombre d'intervenants d'un côté comme de l'autre du marché. De ce fait les intervenants sont price takers. Cette règle n'est pas suffisante et on lui adjoint les règles de transparence des informations, d'homogénéité des produits ou encore d'absence de barrière à l'entrée. Certes ces règles ne sont pas réalistes dans leur formulation de départ, mais elles permettent de construire cette situation de référence, qui de fait est une situation hypothétique. Cela nous amène à examiner la relation d’équivalence entre équilibre général de concurrence pure et parfaite et optimum de Pareto

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n Deux théorèmes expriment cette relations : n Théorème 1. Si l’organisation politique d’une société est telle qu’elle accorde une importance primordiale à ses membres individuels, le bien-être social sera maximisé si chaque consommateur, chaque entreprise, chaque branche et chaque marché de facteurs sont en situation de concurrence parfaite. Il s’agit d’un théorème selon lequel, l’équilibre général implique l’optimum.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n Théorème 2. Pour atteindre un bien-être social maximum, dans une société socialiste décentralisée, l’agence centrale de planification doit résoudre le problème de maximisation sous contrainte afin d’obtenir des prix fictifs pour tous les facteurs et les produits ; elle doit publier cette liste de prix et la distribuer à tous les membres de la société ; elle doit inciter les consommateurs et les dirigeants d’entreprise à se comporter comme des maximisateurs de profit ou de satisfaction dans un régime de concurrence parfaite. Selon ce théorème, l’optimum implqiue l’équilibre général…D’où la double implication ou équivalence entre équilibre général et optimum.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n n n Le second théorème est aussi appelé règle de " Lange-Lerner ". Ce théorème indique de manière paradoxale que le meilleur marché est celui où les informations sont bien centralisées et coordonnées. Ainsi, le plan dans une économie socialiste est la forme de " marché " la plus efficiente. En raison de la relation d’équivalence entre optimum et marché, connaissant l'optimum, le commissaire du " marché " peut décréter l'allocation efficace des ressources. L'éthique du marché aboutit, pour des raisons d'efficacité, à une éthique de la dictature de l'expert en planification du développement….

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites L’existence d’un optimum en coin, c’est-à-dire la situation dans laquelle une personne ou un groupe de personnes possède toutes les richesses et une autre personne ou un autre groupe de personnes ne possède rien, n’est pas exclu. C’est un optimum qui apparaît fondamentalement injuste. n Approches proposées face à ces limites Rawls dans la Théorie de la justice comme équité a précisément proposé d’établir des règles de priorité entre liberté, équité et efficacité. n

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n n n Rawls (1974) dans la Théorie de la justice comme équité a précisément proposé d’établir des règles de priorité entre liberté, équité et efficacité. la justice ne peut être atteinte en dehors du respect simultané de l’égalité et de la liberté : c’est l’égalitarisme libéral. John Rawls énonce les 3 principes suivants dont le respect garantit la justice sociale : a) l’égale liberté pour tous ; b) acceptation de la différence par rapport à l’autre c) le principe d’égalité équitable des chances Rawls établit une première règle un ordre de priorité entre les trois : a>b>c. on ne peut pas parler d’injustice au sens strict que si les inégalités existantes ne sont pas au bénéfice de tous

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n n n Une seconde règle établit la priorité de la justice sur l'efficacité et le bien-être. Une réduction de la liberté n'est concevable que si elle renforce le système des libertés, partagé par tous. Sa théorie établit un ordre lexicographique, en donnant la priorité à la liberté sur l’équité et la priorité de l’équité sur l’efficacité ; chaque principe étant entièrement satisfait avant la mise en œuvre du suivant, et ainsi de suite.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n n Une inégalité des chances doit améliorer les chances de ceux qui en ont le moins. L'inégalité sociale doit être au service de la justice sociale. De ce point de vue, Rawls approfondit les incidences philosophiques de la "juste épargne" de Keynes : l'inégalité dans la répartition de la richesse rend possible l'accumulation rapide du capital et l'amélioration plus ou moins durable du niveau de vie pour tous.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n n Critique formulée par Hart (1973). Elle concerne la question des priorités des libertés entre elles exige de pouvoir arbitrer entre les différentes libertés. Prenons un exemple simple. Imaginons un agriculteur et un chasseur en conflit sur l’utilisation du champ. Le chasseur désire passer sur le champ appartenant à l’agriculteur pour exercer son activité de chasse, mais l’agriculteur refuse. Dans ce cas, quel est le droit ?

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n A partir de 1980, dans un article intitulé Kantian Constructivism in Moral Theory, Rawls s’exprime sur sa conception de la personne morale. Rawls définit des " contraintes formelles " du droit, parfaitement et clairement explicitées dans les conditions du contrat attenant à la position originelle. Parmi ces contraintes on peut noter l’universalité d’application de la loi, et son acceptabilité par tous

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n NOUVELLES PERSPECTIVES : LES TRAVAUX D’AMARTYA SEN ET SES TENANTS Amartya SEN et les politiques de développement SEN , économiste du développement, né en 1933 à Bengale et Inde, Prix Nobel d’économie en 1998, avec son ouvrage Ethique en économie. Renommé pour son ouvrage sur la famine.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites En 1981, Sen publia Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation, un livre dans lequel il démontre que les famines ne sont pas seulement dues au manque de nourriture mais aussi aux inégalités provoquées par les mécanismes de distribution de la nourriture. L'intérêt que porte Sen pour la famine lui vient de son expérience personnelle. À 9 ans, il fut témoin de la famine au Bengale de 1943 pendant laquelle moururent trois millions de personnes.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites n n la cause de la famine de 1943 est le fait que la distribution de nourriture a été gênée parce que certaines catégories de la société (ici les travailleurs ruraux) avaient perdu leur emploi et donc leur capacité à acheter de la nourriture. Sen souligne donc un certain nombre de facteurs économiques et sociaux comme la chute des salaires, le chômage, la hausse des prix de la nourriture et la pauvreté des systèmes de distribution de la nourriture. Ces facteurs mènent à la famine dans certains groupes de la société. Son approche de la « capabilité » souligne la liberté positive, c'est-à-dire la capacité d'une personne à être ou à faire quelque chose, à pouvoir choisir des orientations pour son bien-être.

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites Pour Sen, il n’y a de développement que par et pour les libertés. Les différentes libertés dont il parle sont : n Les libertés politiques, Les libertés politiques : l’ensemble des libertés offertes aux individus de s’exprimer, de voter, de s’opposer ou de s’organiser en association; n Les facilités économiques : l’ensemble des opportunités offertes aux individus d’utiliser les ressources économiques Les opportunités sociales : l’ensemble des services publics; n Les garanties de transparence: la liberté de traiter dans les relations sociales de façon claire et licite; n La sécurité protectrice : l’ensemble des libertés sociales accordées aux plus vulnérables

CHAPITRE 1 - Orientations de politiques économiques dans le monde et leurs limites Plusieurs adeptes de l’école d’Amartya SEN avec des points de vue critiques : Travaux de Régis MAHIEU, Jean-Luc DUBOIS, Jérôme BALLET, etc. 1 - Site WEB FREE : Fond pour la Recherche en Ethique Economique (FREE) (http: //www. ethique-economique. fr/) 2 - Ouvrage : J. Ballet, J-L. Dubois, F-R. Mahieu, L’autre développement: le développement socialement durable, L’Harmattan, Paris 2005

Deuxième partie : La prise en compte des questions éthiques dans les politiques de développement Chapitre 2 Rôle des institutions internationales de développement et le monde des affaires

CHAPITRE 2. Rôle des Institutions internationales de développement n n SECTION 1 : LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES Au niveau de l’UNESCO, un schéma directeur pour le programme éthique de l’économie a été mis au point du 24 au 25 juin 1992 au siège de l’Unesco par des experts dans une triple approche pluri et inter disciplinaire. le caractère transversal du programme et a permis de retenir les principes suivants -Lutter contre la pauvreté par l’intégration des différentes dimensions du développement ; - Éviter la fracture scientifique et technologique ; - Élaborer et promouvoir des principes et des normes à caractère universel reposant sur des valeurs communes ; - Consolider les biens publics communs ; - Promouvoir le pluralisme en reconnaissant la diversité

n des cultures tout en se référant aux droits de l’homme

CHAPITRE 2. Rôle des Institutions internationales de développement n n n Au niveau de l’UNESCO, L’éthique s’adresse à l’espace public, c’est-à-dire au processus démocratique par lequel tous es acteurs interagissent en conformité avec les valeurs admises selon une procédure publique Les états, les entreprises, les ONG ont une responsabilité commune à l’égard de l’éthique selon sa dimension la plus normative à savoir le respect des droits humains et des autres principes de la démocratie. Le respect des droits humains est une condition du développement économique compris dans les perspectives du développement durable.

CHAPITRE 2. Rôle des Institutions internationales de développement n n n Au niveau de l’UNESCO, Le programme de recherche mis en œuvre par l’UNESCO comporte plusieurs volets : L’ étude systématique des liens entre droits humains et économie L’étude de l’interdépendance entre diversité culturelle et diversité économique et des mesures à mettre en œuvre à la fois pour protéger cette diversité et la mettre en œuvre; La place de l’éthique dans le développement durable; L’étude systémique des liens entre l’économie de la culture au sens complet et une culture renouvelée de l’économie conforme au respect de toutes libertés fondamentales opour

CHAPITRE 2. Rôle des Institutions internationales de développement n n Au niveau du PNUD, Le programme des Nations Unies pour le développement publie depuis 1990 des indicateurs composites sur le développement humain à partir d’indice d’espérance de vie, d’un indice de niveau d’instruction et d’un indice du PIB. Il prend aussi en compte pour certains pays, l’indice de la pauvreté humaine tenant compte des carences et des manques durables au niveau de la santé, de l’instruction et de l’économie, il intègre aussi à l’exclusion sous forme de taux de chômage de longue durée.

CHAPITRE 2. Rôle des Institutions internationales de développement n n n Au niveau du PNUD, L’objectif du PNUD est de placer l’homme au centre du processus de développement du point de vue des débats économiques et des orientations politiques afin d’entamer le développement des personnes par les personnes et pour les personnes. Les buts du développement sont de favoriser les choix et les libertés. Le rapport sur le développement humain de 1990 a pour thème « définir et mesurer le développement humain » ; celui de 2000 porte sur les droits de l’homme et le développement humain. Celui de 2011 est sur le thème « durabilité, équité un meilleur avenir pour tous » .

CHAPITRE 2. Rôle des Institutions internationales de développement et le monde des affaires n SECTION 2 : LE MONDE DES AFFAIRES Dans le secteur privé le mouvement d’éthisation prend de l’ampleur dans les pays développés, comme aux États-unis. En France, obligation par les entreprises cotées en bourse de rendre compte des aspects sociaux et environnementaux de leurs activités avec la loi du 15 mai 2001 dite NRE, nouvelle régulation économique. Pour répondre à cette attente, les entreprises publient un rapport de développement durable et de responsabilité sociale en s’appuyant sur les lignes directrices de la Global Reporting Initiatives (GRI).

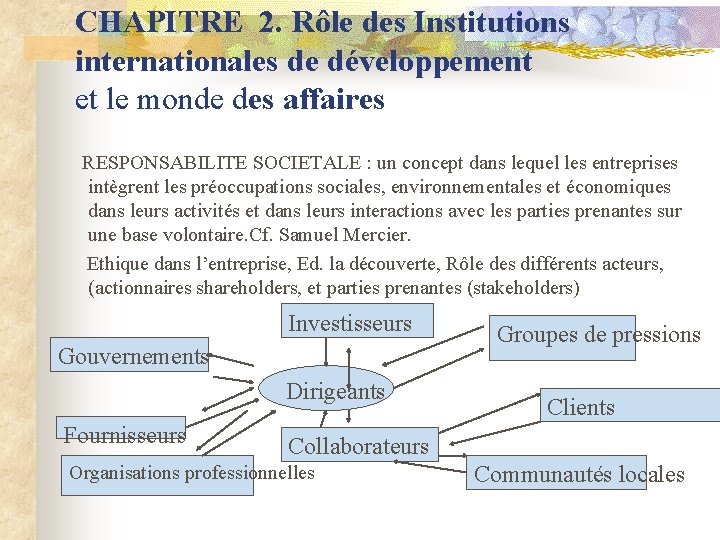

CHAPITRE 2. Rôle des Institutions internationales de développement et le monde des affaires RESPONSABILITE SOCIETALE : un concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec les parties prenantes sur une base volontaire. Cf. Samuel Mercier. Ethique dans l’entreprise, Ed. la découverte, Rôle des différents acteurs, (actionnaires shareholders, et parties prenantes (stakeholders) Investisseurs Gouvernements Dirigeants Fournisseurs Groupes de pressions Clients Collaborateurs Organisations professionnelles Communautés locales

LA RSE => de développer la capacité humaine de performance de l’entreprise. Il faut pour cela : - l’existence d’un projet commun auquel puissent s’identifier les travailleurs et qui donne sens à leurs efforts, - une information continue, permettant à chacun de mieux se projeter dans l’avenir, quel que soit son caractère incertain, - une attention soutenue, venant de l’encadrement de proximité, à la dimension humaine de l’entreprise, - une réponse rapide et précise aux questions et aux suggestions d’améliorations, - une marge d’autonomie suffisante laissée à chaque membre de l’entreprise pour qu’il puisse contribuer à la réussite collective par ses initiatives personnelles dans son domaine de compétence, - une association financière et extra-financière aux résultats obtenus. Parmi les solutions propres à réduire le risque social et la tendance au désengagement, le dialogue social figure ainsi au premier plan.

CHAPITRE 2. Rôle des Institutions internationales de développement et le monde des affaires n La mesure microéconomique du développement durable pour les entreprises peut se faire par l'intermédiaire des critères du Global Reporting Initiative (GRI). Ce référentiel comporte 150 indicateurs, qui se répartissent de la manière suivante : Vision et stratégie (11 indicateurs), Profil (22 indicateurs), Gouvernance et système de management (20 indicateurs), Performance économique (13 indicateurs), Performance environnementale (35 indicateurs), Performance sociale (49 indicateurs).

CHAPITRE 2. Rôle des Institutions internationales de développement et le monde des affaire n n Au plan international, plusieurs réunions se sont succédé dans le but de faire comprendre le concept de responsabilité sociétale à travers la future norme ISO 26 000. La Côte d’Ivoire n’est pas en reste. La question de responsabilité sociétale a été aussi abordée à plusieurs reprises dans l’optique de répondre à un besoin d’information sur la RS. Bons nombres de réunions, d’ateliers ont été réalisés. C’est dans ce cadre que l’IHE a organisé un forum en 2008 sur le thème ‘’Normalisation du Développement Durable, l’étape de la Responsabilité sociétale’’ présenté par le Directeur Normalisation et Certification à Côte d’Ivoire Normalisation (CODINORM), Expert National ONUDI.

CHAPITRE 2. Rôle des Institutions internationales de développement et le monde des affaires n Une conférence internationale a été organisée par l’UGECI au Complexe CRRAE UEMOA, les 29, 30 et 31 Octobre 2012, sur le thème : Responsabilité Sociétale des Entreprises : Une source de paix, de développement économique et social en Afrique. il a pour objectif de contribuer à la promotion de la responsabilité sociétale des entreprises en Côte d’Ivoire.

ANNEXE : n n n PRESENTATION DU GROUPE DE RECHERCHE SUR L’ETHIQUE ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’UMI RESILIENCES Des chercheurs issus de l’Université Alassane Ouattara, du CERAP, CIRES, de l’ENSEA, qui ont décidé de façon volontaire de mettre l’accent sur l’éthique, la gouvernance, la paix, les questions d’inégalités, et de résiliences. Les tutelles des 4 institutions ont marqué leur accord en signant un cadre partenarial en daté du 14 juin 2012. Activités marquantes : Un colloque international chaque année depuis 2010.

ANNEXE : n n n Le colloque international des 3 et 4 décembre 2014 à l’Ecole Nationale et Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée, Abidjan a porté sur le Thème Résiliences en action. Ce colloque a réuni des chercheurs de Côte d’Ivoire, de France, du Sénégal, du Mali, de Madagascar. Une collecte des données sur Bouaké en juin 2014 par les étudiants de l’UAO et de l’ENSEA a permis de tester l’opérationnalisation de la résilience des étudiants et de la population de Bouaké.

Actions en période post crise La problématique de la résilience : On peut tenter de créer un environnement favorable en renforçant les facteurs de résilience (capabilités, principes de justice), en mobilisant les acteurs appropriés de la société civile (tuteurs) … Mais on ne peut éviter les effets pervers des actions : risques d’externalités positives des erreurs ou négatives des bonnes intentions n => Il n’y a pas une politique de résilience, mais il importe de renforcer la « capacité de résilience » en se référant à une phénoménologie de l’être capable (Ricoeur), avec l’approche des capabilités (Sen), sur la base de principes d’équité (Rawls) n

Que faire ? Susciter des actions publiques n Observer et analyser les tendances passées n n n Intégrer une approche en termes de capabilités n n n Des observatoires et indicateurs multidimensionnels Des conclusions d’aide aux politiques sectorielles Fonctionnements effectifs et capacités potentielles Justice et équité face aux inégalités Des principes de précaution sociale n n Minimiser la souffrance avant de maximiser le bien-être Reconnaître la vulnérabilité des personnes : une éthique de la responsabilité

Que faire ? Susciter des actions publiques n Dans l’entreprise, l’éthique peut disposer d’un réel statut en gestion, mais cela implique de ne pas l’enfermer dans des discours normatifs qui occultent toute référence au débat. Quelle que soit la forme que prend l’éthique, comme outil de gestion, comme fondement religieux ou comme théorie de la justice, cf. Van Parijs P. , Le trilemme de l’éthique des affaires, in Ni ghetto, ni tour d’ivoire, (l’éthique économique et sociale aujourd’hui). Van Parijs P. , (dir. ), éd. Academia, 1993.

Que faire ? Susciter des actions publiques n la formalisation d’une éthique organisationnelle ne pouvait pas à elle seule prétendre englober l’ensemble du processus des choix éthiques. Ce dernier est beaucoup plus complexe et laisse entrevoir des différences significatives entre les acteurs d’une même entreprise.

Que faire ? Susciter des actions publiques n Ce qui semble aller dans le sens d’une reconnaissance de l’importance des théories de la maturation morale. En d’autres termes l’éthique organisationnelle devrait avoir pour ambition d’imposer un minimum de débat éthique dans l’entreprise, Instaurer par exemple des procédures de gestion des ressources humaines qui permettent un traitement équitable des dossiers.

Que faire ? Susciter des actions publiques n n elle perd toute substance si on espère éviter de débattre sur les valeurs et les règles qui donnent sens à l’agir 21 Site WEB A Consulter : FREE Ethique en économie sous la coordination du professeur émérite en économie Régis MAHIEU

- Slides: 122