Kindergarten und Schule in Sdtirol Ein berblick bersicht

Kindergarten und Schule in Südtirol ________________ Ein Überblick

Übersicht n Südtirol allgemein n Autonome Provinz – Geschichte der Schule n Schulautonomie und Autonomie der Schule n Aufbau des Bildungssystems n Kindergarten- und Schullandschaft – Zahlen n Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund n Evaluation an Schulen n Unterstützungssystem und Fortbildung n Besonderheiten des Südtiroler Bildungswesens

Südtirol – allgemein Bezirke

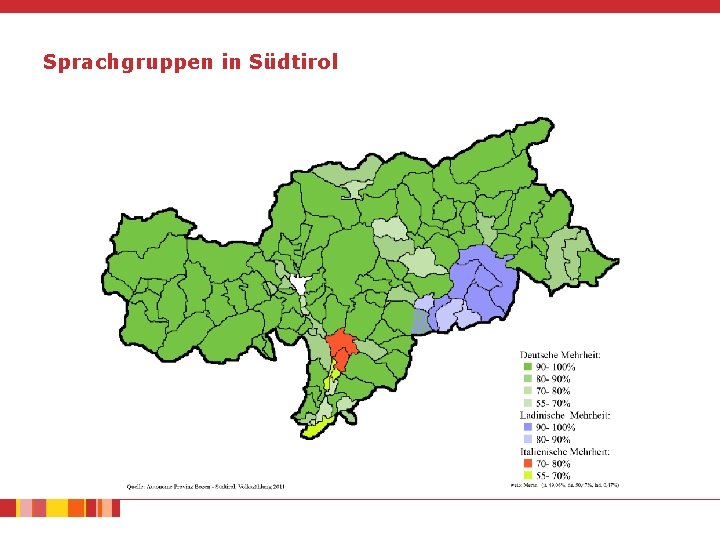

Sprachgruppen in Südtirol = mehrsprachiges Land mit drei traditionellen Sprachgruppen: deutsche, italienische und ladinische Sprachgruppe § Ermittelt wird das Verhältnis bei Volkszählungen (alle 10 Jahre) § Zusätzlich zu den drei Sprachgruppen leben 46. 500 Bürger/innen mit nicht italienischer Staatsbürgerschaft in Südtirol (Stand 31. 12. 2015) Einwohner Südtirols 2011: 505. 000 2016: 524. 000 (Volkszählung 2011)

Sprachgruppen in Südtirol

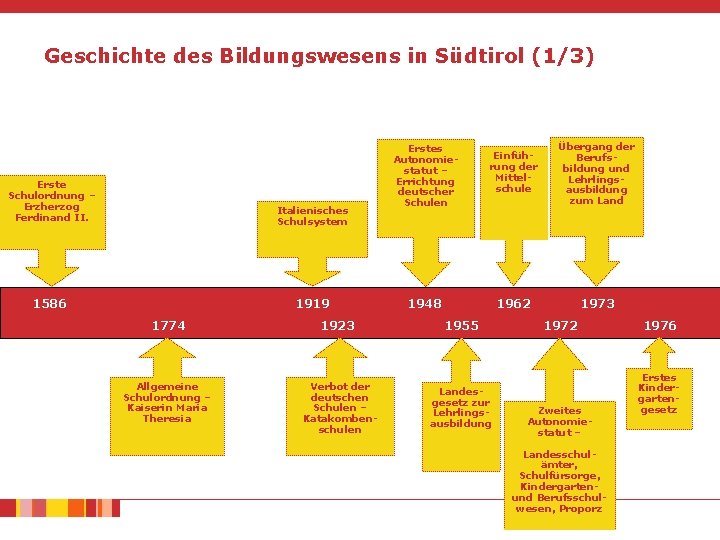

Geschichte des Bildungswesens in Südtirol (1/3) Erste Schulordnung – Erzherzog Ferdinand II. Italienisches Schulsystem 1586 1919 Erstes Autonomiestatut – Errichtung deutscher Schulen Einführung der Mittelschule Übergang der Berufsbildung und Lehrlingsausbildung zum Land 1948 1962 1973 1774 1923 1955 Allgemeine Schulordnung – Kaiserin Maria Theresia Verbot der deutschen Schulen – Katakombenschulen Landesgesetz zur Lehrlingsausbildung 1972 Zweites Autonomiestatut – Landesschulämter, Schulfürsorge, Kindergartenund Berufsschulwesen, Proporz 1976 Erstes Kindergartengesetz

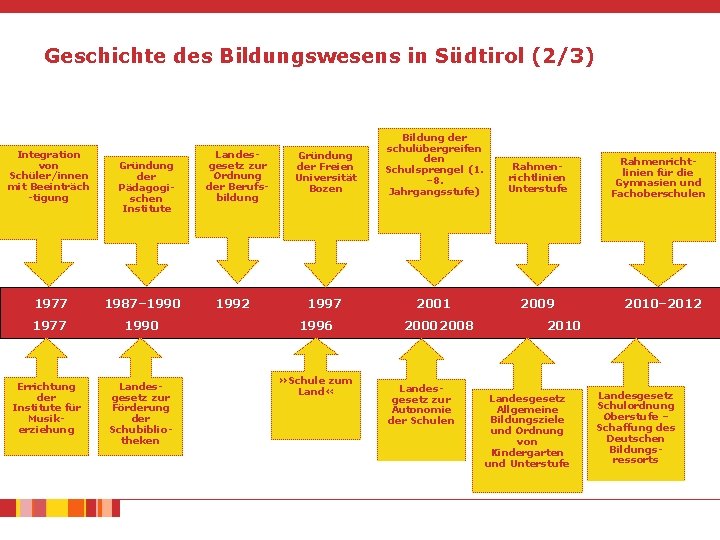

Geschichte des Bildungswesens in Südtirol (2/3) Integration von Schüler/innen mit Beeinträch -tigung Gründung der Pädagogischen Institute 1977 1987– 1990 1977 1990 Errichtung der Institute für Musikerziehung Landesgesetz zur Förderung der Schubibliotheken Landesgesetz zur Ordnung der Berufsbildung 1992 Gründung der Freien Universität Bozen Bildung der schulübergreifen den Schulsprengel (1. – 8. Jahrgangsstufe) Rahmenrichtlinien Unterstufe 1997 2001 2009 1996 » Schule zum Land « 2000 2008 Landesgesetz zur Autonomie der Schulen Rahmenrichtlinien für die Gymnasien und Fachoberschulen 2010– 2012 2010 Landesgesetz Allgemeine Bildungsziele und Ordnung von Kindergarten und Unterstufe Landesgesetz Schulordnung Oberstufe – Schaffung des Deutschen Bildungsressorts

Geschichte des Bildungswesens in Südtirol (3/3) Einführung der Fünf. Tage-Woche ab Schuljahr 2012/2013 2012 2014 Bildungsgesetz – Erhöhung der didaktischen Kontinuität, Anerkennung außerschulischen Lernens, neues Ranglistensystem für Lehrpersonen

Südtirols Bildungswesen allgemein Begriffsklärung n Schulautonomie bezeichnet die besonderen Befugnisse des Landes Südtirol im Bereich des Unterrichts (Artikel 8 und 9 des Autonomiestatuts) n Autonomie der Schulen bezeichnet den Gestaltungsfreiraum der Schulen innerhalb bestimmter Vorgaben (Landesgesetz vom 29. Juni 2000, Nr. 12)

Schulautonomie Südtirols n Südtirol ist eine autonome Provinz mit Sonderstatut n Erstes Autonomiestatut (1948) – Zuerkennung von Grundrechten n Volks- und Mittelschulunterricht in der Muttersprache n Zweites Autonomiestatut (1972) – weitreichende Gesetzgebungsbefugnisse: primäre und sekundäre Kompetenzen (Ausführliche Informationen dazu im » Neuen Autonomiestatut «, hg. von der Südtiroler Landesregierung, Bozen, 2009)

Zuständigkeiten Südtirols Primäre Befugnisse: Das Land kann Sachbereiche durch eigene Gesetze regeln, muss sich aber an Grenzen und Vorgaben des italienischen Staates halten – Verfassung, Grundsätze der Rechtsordnung, Achtung internationaler Verpflichtungen usw. Kindergarten, Berufsbildung, Musikschulen, Schulbauten, Schulfürsorge, Schulbibliotheken Sekundäre (konkurrierende) Befugnisse: Das Land muss sich zusätzlich an die in den Gesetzen des Staates festgelegten Grundsätze halten. Schulordnung der Grund- und Sekundarschule, Lehrlingswesen Bilanz: mehr als 250 Schulen errichtet, flächendeckendes Netz an Bibliotheken, Hochschulen, Theater und Konzertsälen, Ausbau des Stipendienwesens und des Schülertransports , eigene Lehrerausbildung, alle Bildungsstufen umfassend reformiert

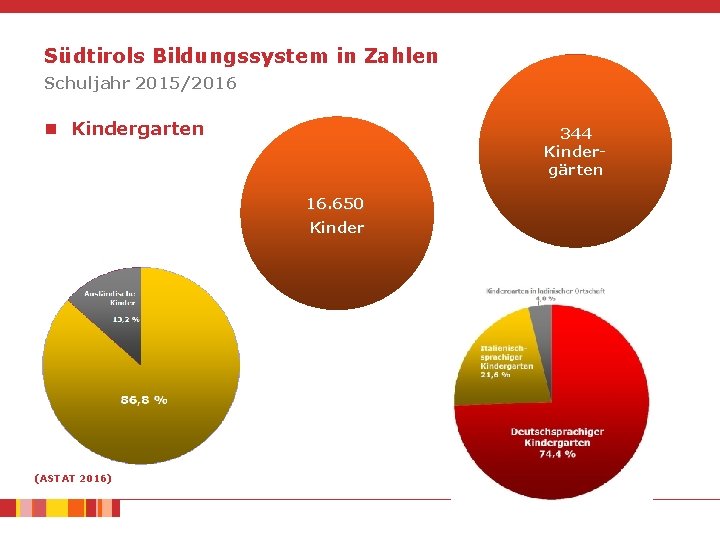

Südtirols Bildungssystem in Zahlen Schuljahr 2015/2016 n Kindergarten 344 Kindergärten 16. 650 Kinder (ASTAT 2016)

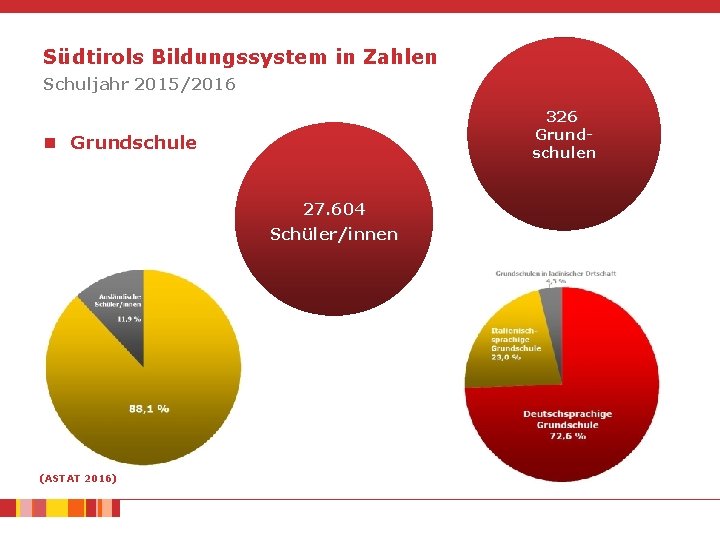

Südtirols Bildungssystem in Zahlen Schuljahr 2015/2016 326 Grundschulen n Grundschule 27. 604 Schüler/innen (ASTAT 2016)

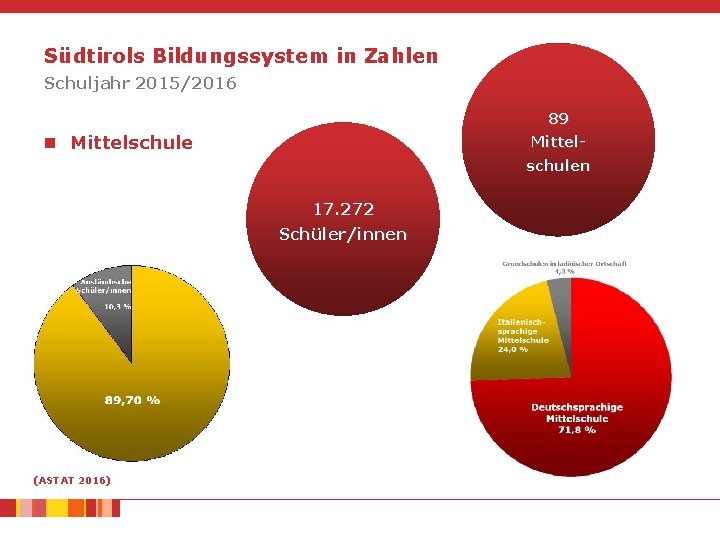

Südtirols Bildungssystem in Zahlen Schuljahr 2015/2016 89 n Mittelschulen 17. 272 Schüler/innen (ASTAT 2016)

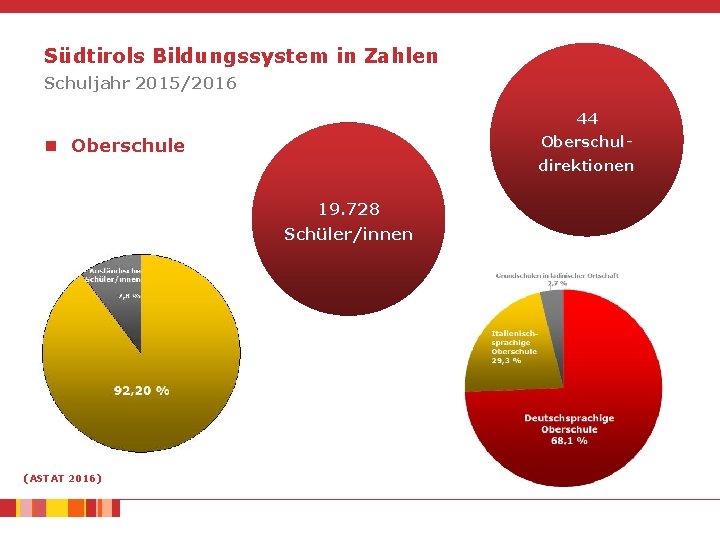

Südtirols Bildungssystem in Zahlen Schuljahr 2015/2016 44 Oberschul- n Oberschule direktionen 19. 728 Schüler/innen (ASTAT 2016)

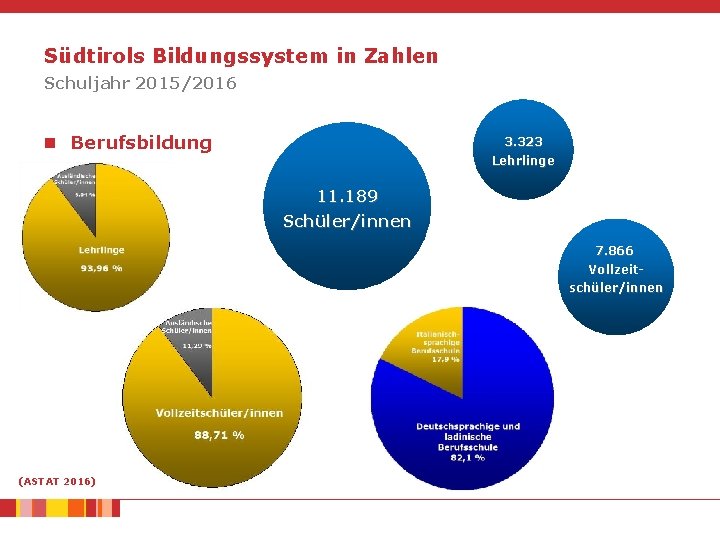

Südtirols Bildungssystem in Zahlen Schuljahr 2015/2016 n Berufsbildung 3. 323 Lehrlinge 11. 189 Schüler/innen 7. 866 Vollzeitschüler/innen (ASTAT 2016)

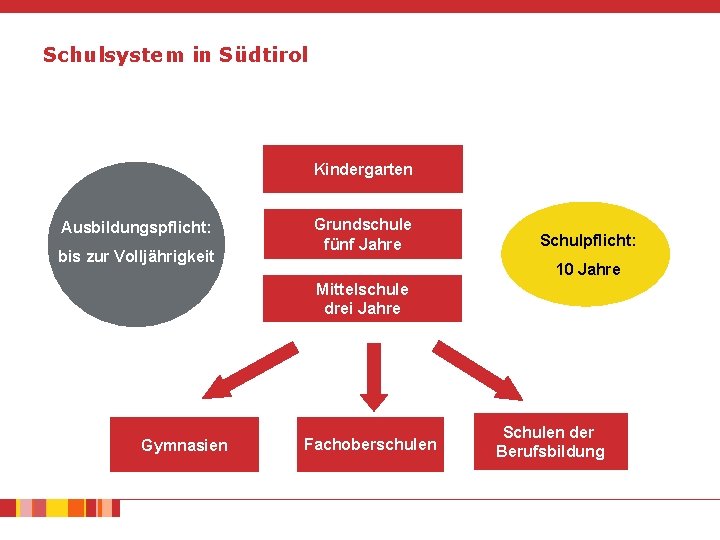

Schulsystem in Südtirol Kindergarten Ausbildungspflicht: bis zur Volljährigkeit Grundschule fünf Jahre Schulpflicht: 10 Jahre Mittelschule drei Jahre Gymnasien Fachoberschulen Schulen der Berufsbildung

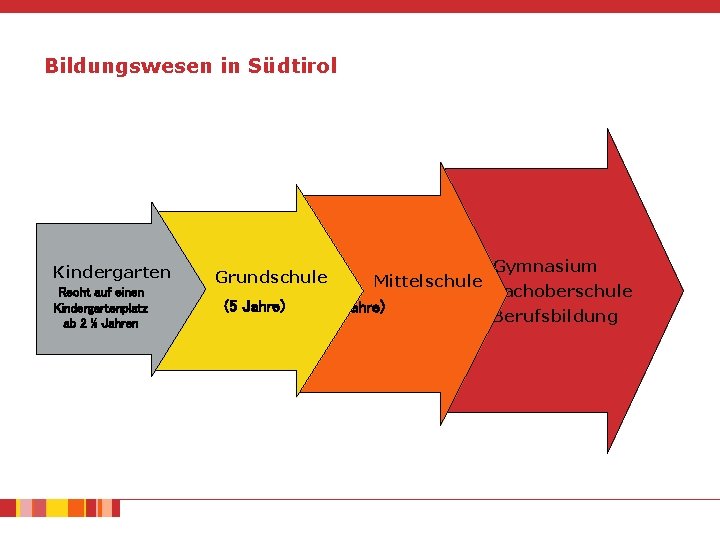

Bildungswesen in Südtirol Kindergarten Recht auf einen Kindergartenplatz ab 2 ½ Jahren Grundschule (5 Jahre) Mittelschule (3 Jahre) Gymnasium Fachoberschule Berufsbildung

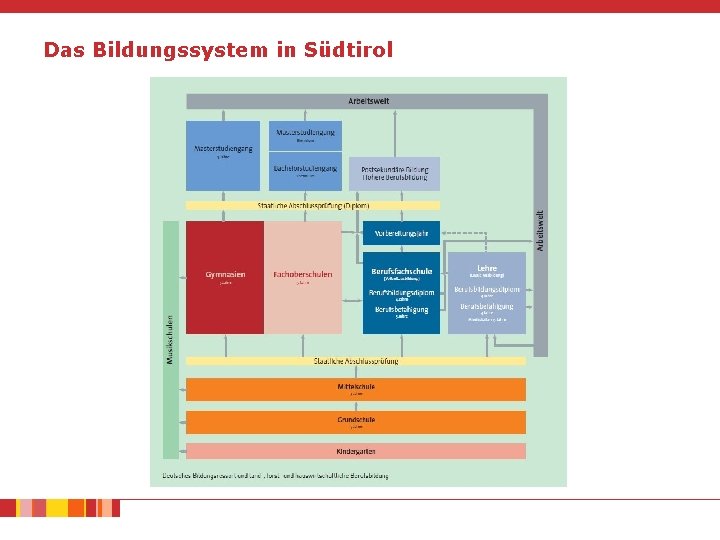

Das Bildungssystem in Südtirol

Zahlen und Fakten – Südtirols Kindergärten Deutschsprachige Kindergärten – Kindergartenjahr 2016/2017 8 Kindergartensprengel 266 Kindergärten 567 Abteilungen 12. 350 Kinder 1. 330 Pädagogische Fachkräfte

Zahlen und Fakten – Südtirols Schulen Deutschsprachige Schulen staatlicher Art – Grund-, Mittel- und Oberschulen – Schuljahr 2016/2017 78 Schuldirektionen 2. 618 Klassen 44. 454 Schüler/innen 5. 505 Lehrerstellen 17 Schüler/innen pro Klasse 8, 1 Schüler/innen pro Lehrer/in

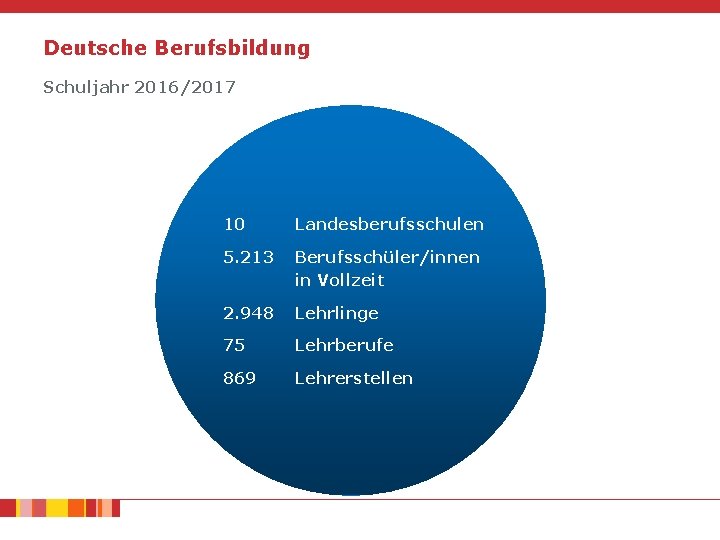

Deutsche Berufsbildung Schuljahr 2016/2017 10 Landesberufsschulen 5. 213 Berufsschüler/innen in Vollzeit 2. 948 Lehrlinge 75 Lehrberufe 869 Lehrerstellen

Land-, forst und hauswirtschaftliche Berufsbildung Schuljahr 2016/2017 8 Fachschulen für Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung 942 Schüler/innen in Vollzeit 66 Lehrlinge 225 Lehrerstellen

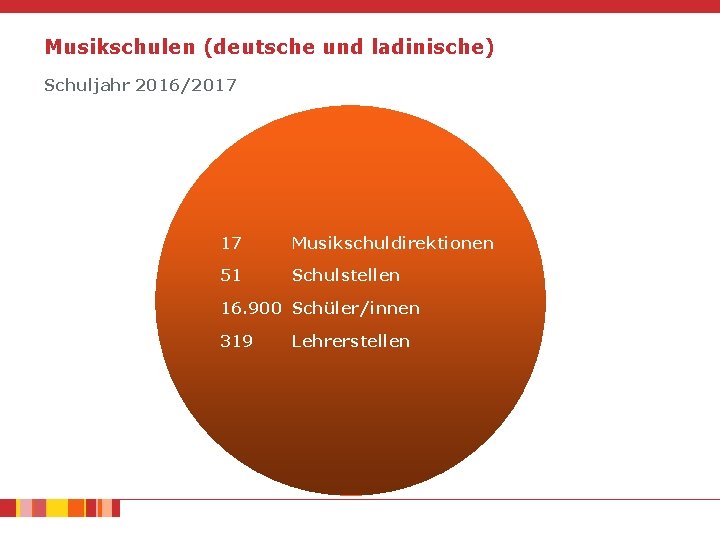

Musikschulen (deutsche und ladinische) Schuljahr 2016/2017 17 Musikschuldirektionen 51 Schulstellen 16. 900 Schüler/innen 319 Lehrerstellen

Kindergartenjahr 2016/2017 n 266 Kindergärten n 567 Abteilungen n Der Kindergarten ist vollwertiger Teil des Bildungssystems n Einschreibeberechtigt sind alle Kinder, die bis Ende Februar des laufenden Kindergartenjahres drei Jahre alt werden n Jedes Kind hat Recht auf einen Kindergartenplatz n Pädagogische Grundlage sind die Rahmenrichtlinien (eingeführt 2008)

Grundschule Schuljahr 2016/2017 n 267 Schulstellen n 137 davon mit weniger als 5 Klassen n Schulpflichtig sind alle Kinder, die bis 31. August das 6. Lebensjahr vollenden n Frei entscheiden können Eltern, deren Kinder bis 30. April des laufenden Schuljahres das 6. Lebensjahr vollenden n Dauer: 5 Jahre n Teamunterricht

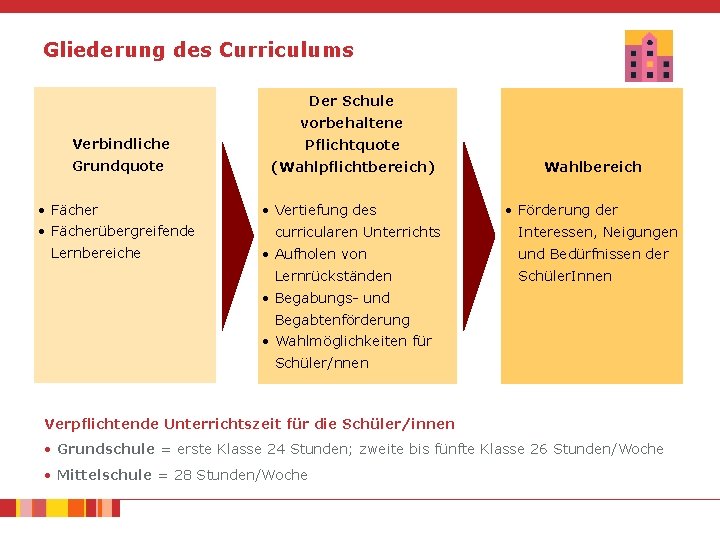

Gliederung des Curriculums Der Schule vorbehaltene Verbindliche Pflichtquote Grundquote (Wahlpflichtbereich) • Fächerübergreifende Lernbereiche • Vertiefung des curricularen Unterrichts • Aufholen von Lernrückständen Wahlbereich • Förderung der Interessen, Neigungen und Bedürfnissen der Schüler. Innen • Begabungs- und Begabtenförderung • Wahlmöglichkeiten für Schüler/nnen Verpflichtende Unterrichtszeit für die Schüler/innen • Grundschule = erste Klasse 24 Stunden; zweite bis fünfte Klasse 26 Stunden/Woche • Mittelschule = 28 Stunden/Woche

Mittelschule Schuljahr 2016/2017 n 57 Schulstellen n Einheitsmittelschule der 11 - bis 14 -Jährigen n in den größeren Ortschaften angesiedelt n Dauer: 3 Jahre n Prinzip der Fachlehrer/innen

Die Fächer in Grund- und Mittelschule n Deutsch n Musik n Italienisch n Kunst n Englisch (ab 4. Klasse) n Technik n Mathematik n Bewegung und Sport n Geschichte n Katholische Religion n Geografie n Wahlpflichtfächer n Naturwissenschaften n Wahlfächer

Die staatliche Abschlussprüfung der Mittelschule n Am Ende der 8. Klasse stellen sich die Schüler/innen einer staatlichen Abschlussprüfung n Die Prüfung besteht aus 5 schriftlichen Arbeiten (Deutsch, Italienisch, Englisch, Mathematik, gesamtstaatliche Prüfung) und einem mündlichen fächerübergreifenden Prüfungsgespräch n Zur Prüfung zugelassen sind nur jene Kandidaten/innen, die in allen Fächern und den fächerübergreifenden Bereichen eine positive Endbewertung vorweisen können n Die erfolgreich abgelegte Abschlussprüfung berechtigt zum Besuch jeder weiterführenden Schule

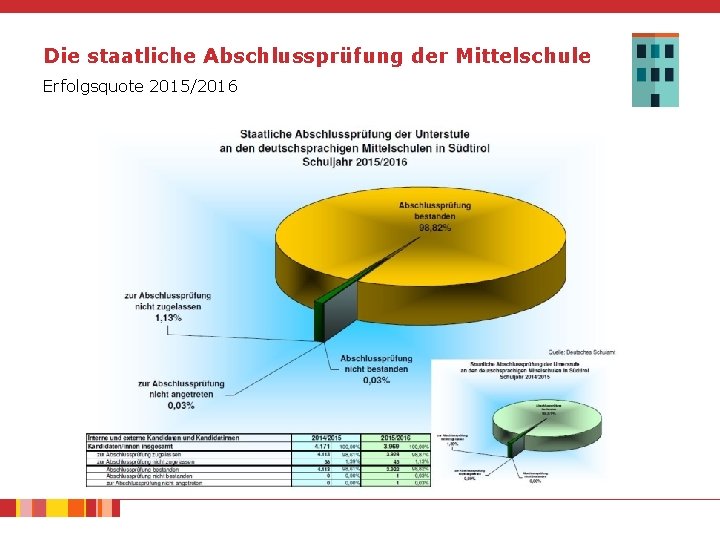

Die staatliche Abschlussprüfung der Mittelschule Erfolgsquote 2015/2016

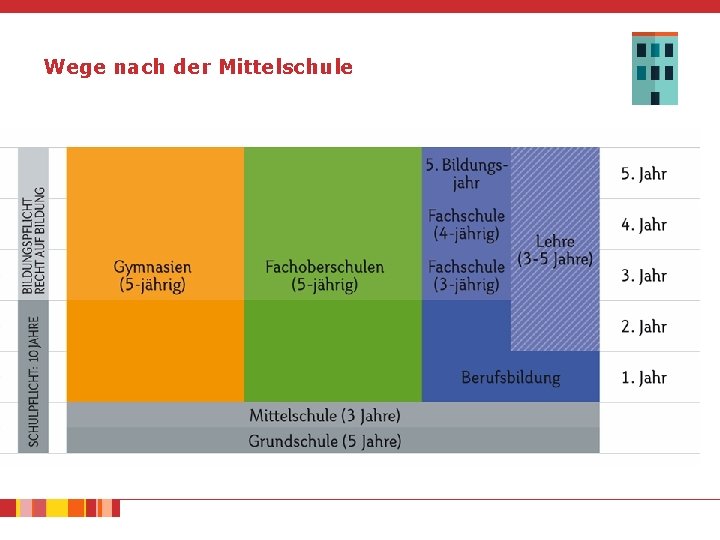

Wege nach der Mittelschule

Oberschule n Oberschulen in den größeren Zentren und Städten n nicht an jedem Standort vollständiges Angebot n Jugendliche von 14 bis 19 Jahren n staatliche Abschlussprüfung nach fünf Jahren n je nach Schultyp zwischen 34 und 36 Einheiten pro Woche zu 50 Minuten (+ 1 Einheit Wahlbereich)

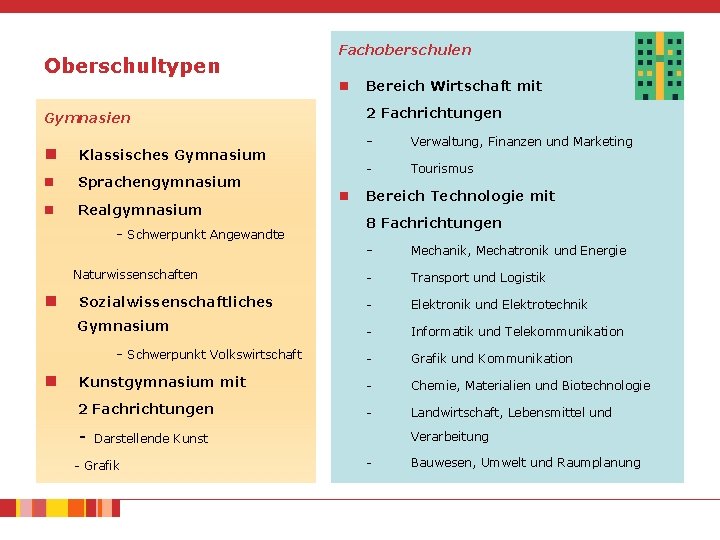

Oberschultypen Fachoberschulen n 2 Fachrichtungen Gymnasien n Klassisches Gymnasium n Sprachengymnasium n Realgymnasium - Schwerpunkt Angewandte Verwaltung, Finanzen und Marketing - Tourismus Bereich Technologie mit 8 Fachrichtungen Mechanik, Mechatronik und Energie - Transport und Logistik Sozialwissenschaftliches - Elektronik und Elektrotechnik Gymnasium - Informatik und Telekommunikation - Grafik und Kommunikation Kunstgymnasium mit - Chemie, Materialien und Biotechnologie 2 Fachrichtungen - Landwirtschaft, Lebensmittel und - Schwerpunkt Volkswirtschaft n n - - Naturwissenschaften n Bereich Wirtschaft mit - Verarbeitung Darstellende Kunst - Grafik - Bauwesen, Umwelt und Raumplanung

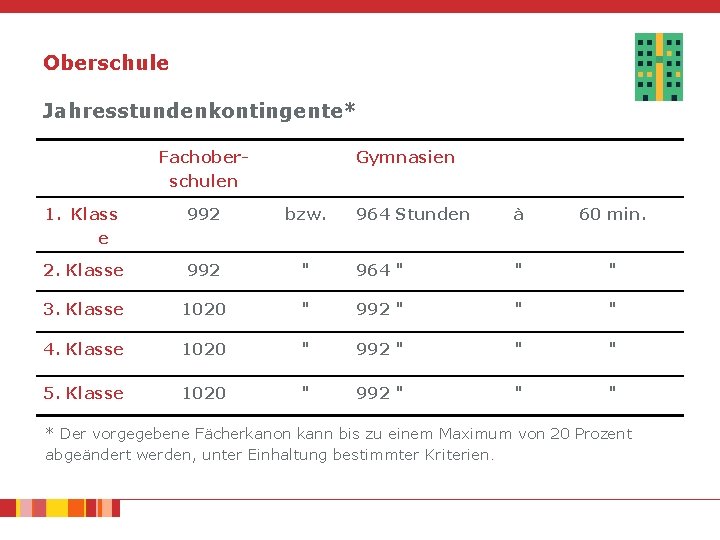

Oberschule Jahresstundenkontingente* Fachoberschulen Gymnasien 1. Klass e 992 bzw. 2. Klasse 992 3. Klasse 964 Stunden à 60 min. " 964 " " " 1020 " 992 " " " 4. Klasse 1020 " 992 " " " 5. Klasse 1020 " 992 " " " * Der vorgegebene Fächerkanon kann bis zu einem Maximum von 20 Prozent abgeändert werden, unter Einhaltung bestimmter Kriterien.

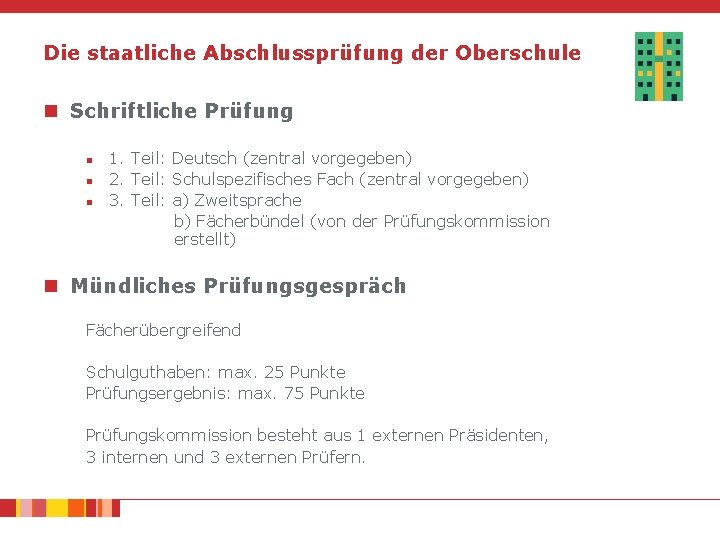

Die staatliche Abschlussprüfung der Oberschule n Schriftliche Prüfung n n n 1. Teil: Deutsch (zentral vorgegeben) 2. Teil: Schulspezifisches Fach (zentral vorgegeben) 3. Teil: a) Zweitsprache b) Fächerbündel (von der Prüfungskommission erstellt) n Mündliches Prüfungsgespräch Fächerübergreifend Schulguthaben: max. 25 Punkte Prüfungsergebnis: max. 75 Punkte Prüfungskommission besteht aus 1 externen Präsidenten, 3 internen und 3 externen Prüfern.

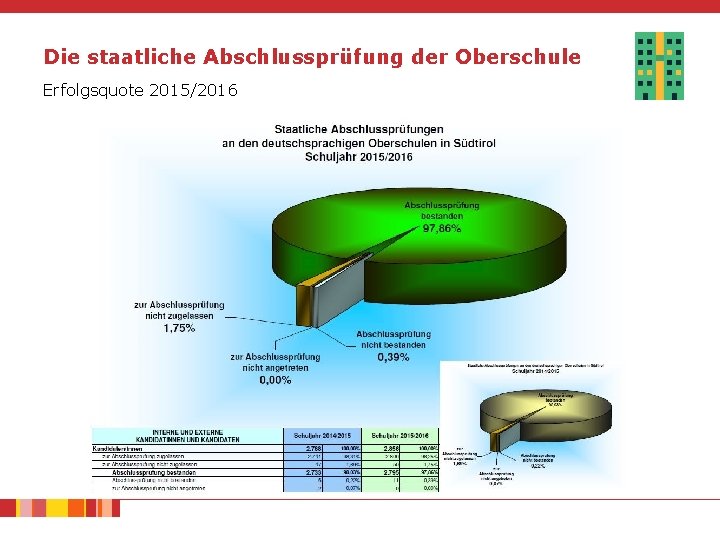

Die staatliche Abschlussprüfung der Oberschule Erfolgsquote 2015/2016

Berufsbildung n 10 Landesberufsschulen n Seit 1973 in Landeskompetenz n 1998 Reform der Berufsbildung, mehr Vollzeitschulen n Lehrlingswesen mit Landesgesetz 2006, 2012 und 2016 neu geordnet n Staatliche Abschlussprüfung (» Matura «) seit 2014/2015 möglich – einjähriger Lehrgang nach vierjähriger Ausbildung n Staatliche Abschlussprüfung (» Matura «) über einen 2 -jährigen Lehrvertrag ab 2017/2018

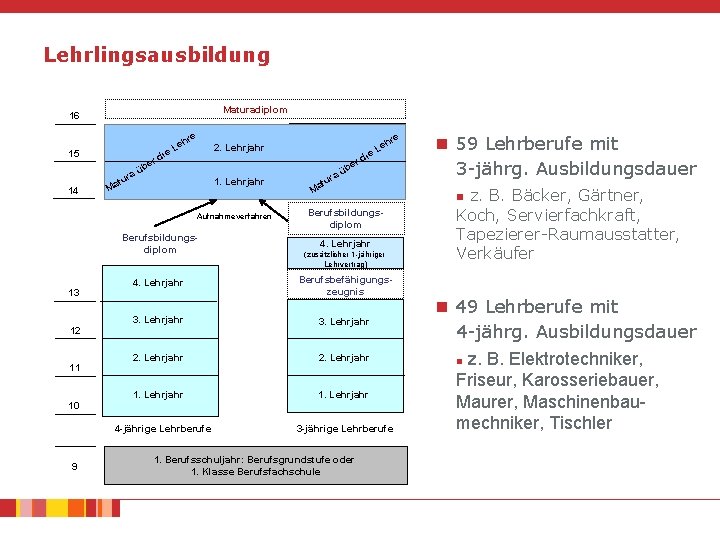

Lehrlingsausbildung Maturadiplom 16 re eh 15 14 r be aü tur L die 1. Lehrjahr Ma Aufnahmeverfahren Berufsbildungsdiplom 13 12 11 10 i rd be ü ra u t a M n 59 Lehrberufe mit 3 -jährg. Ausbildungsdauer z. B. Bäcker, Gärtner, Koch, Servierfachkraft, Tapezierer-Raumausstatter, Verkäufer n Berufsbildungsdiplom 4. Lehrjahr (zusätzlicher 1 -jähriger Lehrvertrag) 4. Lehrjahr Berufsbefähigungszeugnis 3. Lehrjahr 2. Lehrjahr 1. Lehrjahr 4 -jährige Lehrberufe 9 e hr e e. L 2. Lehrjahr 3 -jährige Lehrberufe 1. Berufsschuljahr: Berufsgrundstufe oder 1. Klasse Berufsfachschule n 49 Lehrberufe mit 4 -jährg. Ausbildungsdauer n z. B. Elektrotechniker, Friseur, Karosseriebauer, Maurer, Maschinenbaumechniker, Tischler

Berufliche Weiterbildung: dritte Säule der Berufsbildung n Jährlich 700 Lehrgänge/Kurse für 9. 000 Personen: n Anpassungsfortbildung – Spezialisierung n Nachqualifizierung – Umschulung n n n Beruflicher Ersteinstieg – Wiedereinstieg Krisenintervention bei Betriebsschließungen Höherqualifizierung n Ausbildungs- und Orientierungspraktika n Beiträge für Einzelpersonen, Firmen, Weiterbildungsorganisationen n Weiterbildungsberatung Alle Dienstleistungen wenden sich vornehmlich an Beschäftigte, Arbeitssuchende, Menschen mit erschwertem Zugang zum Arbeitsmarkt, Betriebe und Weiterbildungsorganisationen.

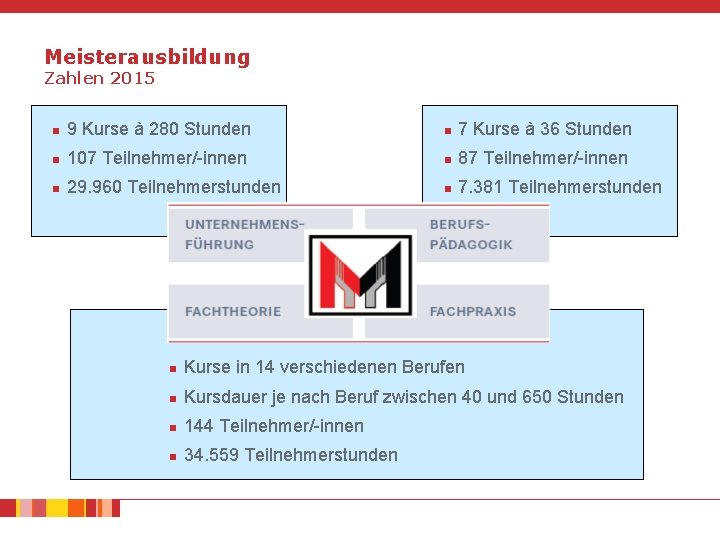

Meisterausbildung Zahlen 2015 n 9 Kurse à 280 Stunden n 7 Kurse à 36 Stunden n 107 Teilnehmer/-innen n 87 Teilnehmer/-innen n 29. 960 Teilnehmerstunden n 7. 381 Teilnehmerstunden n Kurse in 14 verschiedenen Berufen n Kursdauer je nach Beruf zwischen 40 und 650 Stunden n 144 Teilnehmer/-innen n 34. 559 Teilnehmerstunden

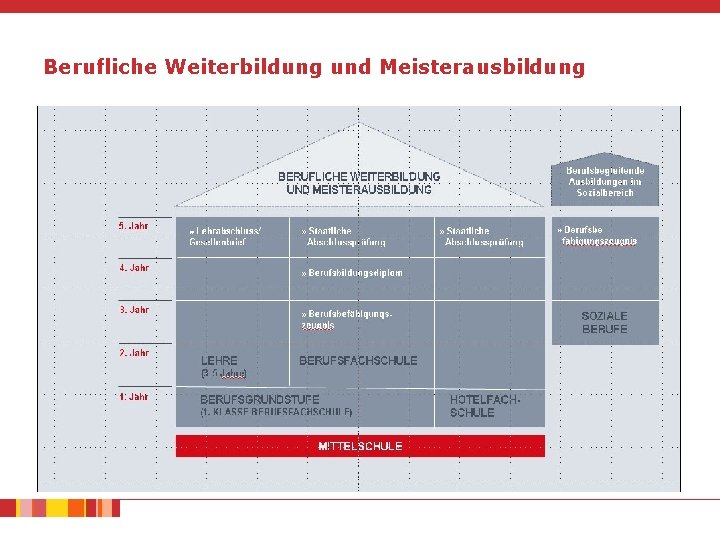

Berufliche Weiterbildung und Meisterausbildung

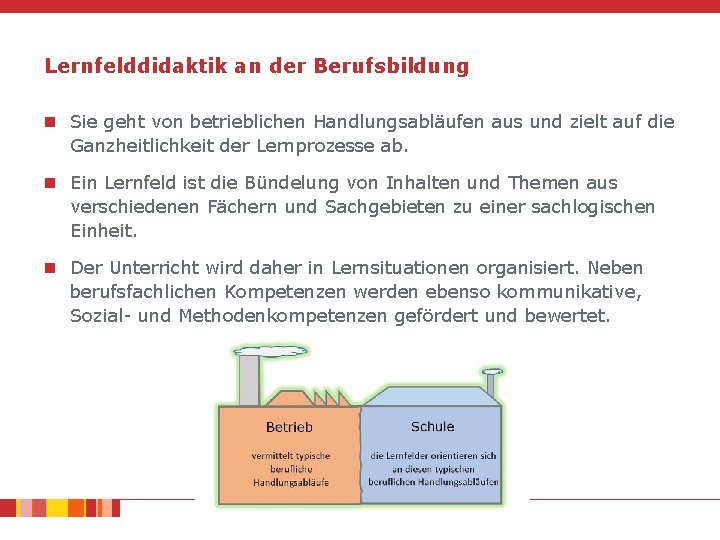

Lernfelddidaktik an der Berufsbildung n Sie geht von betrieblichen Handlungsabläufen aus und zielt auf die Ganzheitlichkeit der Lernprozesse ab. n Ein Lernfeld ist die Bündelung von Inhalten und Themen aus verschiedenen Fächern und Sachgebieten zu einer sachlogischen Einheit. n Der Unterricht wird daher in Lernsituationen organisiert. Neben berufsfachlichen Kompetenzen werden ebenso kommunikative, Sozial- und Methodenkompetenzen gefördert und bewertet.

Lernfelddidaktik: Schritte der vollständigen Handlung Was will der Kunde/die Kundin? Was kann/muss besser werden? Planen Bewerten Kontrollieren Was wird benötigt? Wie vorgehen? Sich informieren Schritte der vollständigen Handlung Welcher Weg? Entscheiden Dokumentation, Präsentation Arbeitsqualität Ausführen Planung bzw. konkretes Tun

Land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung n Neun Fachschulen, davon: n n n 5 Fachschulen für Hauswirtschaft und Ernährung 3 Fachschulen für Landwirtschaft 1 Fachschule für Obst-, Wein- und Gartenbau n Dreijährig; Spezialisierungsjahr (viertes Jahr, im Gartenbau 5. Jahr) n Einjähriger Lehrgang zur staatlichen Abschlussprüfung » Matura « (5. Jahr)

Musikschulen n 17 Musikschuldirektionen n 51 Schulstellen n Unterricht an den Musikschulen ist in vier Phasen gegliedert: n Elementarstufe n Unterstufe n Mittelstufe n Oberstufe n Jede Stufe umfasst vier Jahre n Klassen- oder Gruppenunterricht, Einzelunterricht n Lernziele und Lehrinhalte sind in Lehrplanwerk formuliert

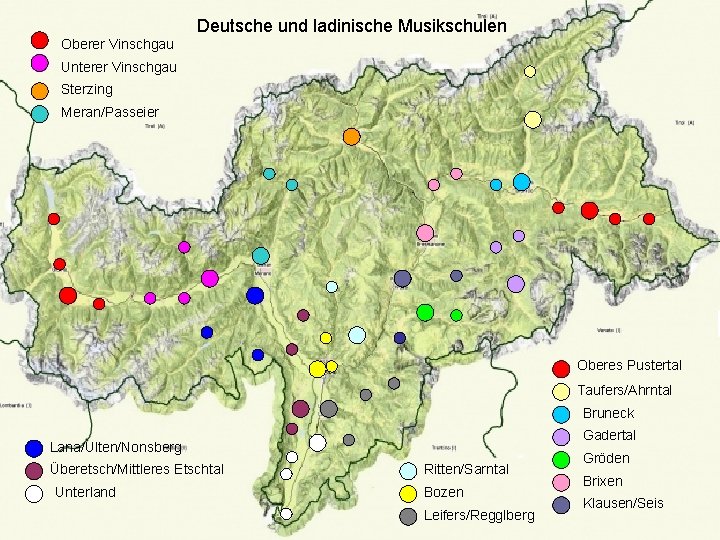

Deutsche und ladinische Musikschulen Oberer Vinschgau Unterer Vinschgau Sterzing Meran/Passeier Oberes Pustertal Taufers/Ahrntal Bruneck Gadertal Lana/Ulten/Nonsberg Überetsch/Mittleres Etschtal Unterland Ritten/Sarntal Bozen Leifers/Regglberg Gröden Brixen Klausen/Seis

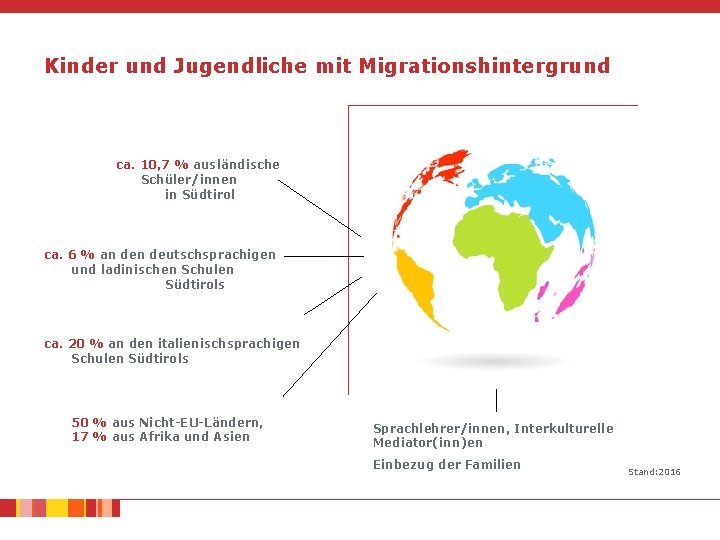

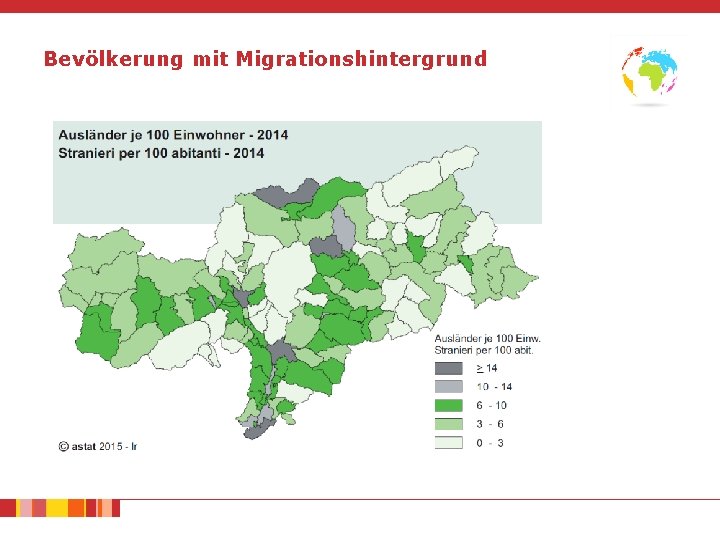

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund ca. 10, 7 % ausländische Schüler/innen in Südtirol ca. 6 % an deutschsprachigen und ladinischen Schulen Südtirols ca. 20 % an den italienischsprachigen Schulen Südtirols 50 % aus Nicht-EU-Ländern, 17 % aus Afrika und Asien Sprachlehrer/innen, Interkulturelle Mediator(inn)en Einbezug der Familien Stand: 2016

Bevölkerung mit Migrationshintergrund

Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund Inklusives Bildungsmodell (DPR 394/99, Art. 45) n Recht auf und Pflicht zur (Schul-)Bildung – wie italienische Staatsbürger/innen n Einschreibung zu jeder Zeit des Jahres in die Regelklasse n Klassenzuweisung nach Alter/Schullaufbahn n Recht auf individualisierte Förderung: Sprachförderung und IBP

Das Kompetenzzentrum und die Sprachenzentren Beschluss der LR 1482/07. 05. 2007 n Sprachgruppenübergreifend n Kompetenzzentrum koordiniert die Sprachenzentren n Sprachenzentren sind dezentral an den Pädagogischen Beratungszentren in Schlanders, Meran, Bozen, Unterland, Brixen, Bruneck angesiedelt n Beratung der Kindergärten und Schulen n Kinder, Jugendliche und Familien mit Migrationshintergrund n Führungskräfte und pädagogische Fachkräfte/Lehrpersonen § organisatorische Fragen § Didaktisch-Methodisches n Unterstützung der Kindergärten und Schulen n n Planung und Organisation von Sprachfördermaßnahmen Planung von Maßnahmen zur Förderung von Interkultureller Kompetenz Vermitteln von Interkulturellen Mediatorinnen/Mediatoren Erstellen von Unterrichtsmaterialien

Externe Evaluation n n n Beobachtung Qualitätsanalyse Rückmeldung – als Grundlage für Weiterentwicklung n Interne Evaluation n Schulen hinterfragen interne Abläufe … setzen sich mit Unterrichtsqualität auseinander … bestimmen ihr eigenes Qualitätsmanagement n Partizipative Evaluation n Externe Evaluation berücksichtigt die interne und ergänzt diese durch eine professionelle Außensicht

Externe Evaluation n Wirkungsbereiche n n Periodische Evaluation von Schulen und Kindergärten auf der Grundlage des Qualitätsrahmens Organisation, Durchführung und Auswertung von Lernstandserhebungen und Vergleichsarbeiten n Teilnahme an internationalen Untersuchungen (PISA) n Evaluation des Bildungswesens n Die Evaluationsstelle erhebt, inwieweit die einzelnen Schulen die in Rahmenrichtlinien und Schulprogrammen festgelegten Ziele erreicht haben, und sorgt für die systematische Sammlung und Analyse von Daten, die für das Bildungssystem relevant sind.

Externe Evaluation – Lernstandserhebungen n 3. Klasse Grundschule, 1. Klasse Mittelschule, 3. Klasse Mittelschule n Deutsch und Mathematik n Grund- und/oder Mittelschule n Italienisch, Englisch n 2. Klasse Oberschule Mathematik n. PISA (alle drei Jahre) n

Externe Evaluation – Schulbesuche n Modell 3+3: n Nach drei Jahren Sichtung der internen Evaluation, nach sechs Jahren externe Evaluation n Ablauf des Schulbesuchs: n n n n Erstgespräch Dokumentenanalyse Schriftliche anonyme Befragung (Eltern, Lehrer/innen, Schüler/innen) Schulbesuch mit Unterrichtsbeobachtungen, Interviews (Eltern, Lehrer/innen, Schüler/innen) Besprechung des Rückmeldeberichts mit der Schulführungskraft Rückmeldung zur externen Evaluation im Lehrerkollegium Übermittlung des Rückmeldeberichts an den Schulamtsleiter und Ressortdirektor und die Schulführungskraft

Besondere Merkmale des Südtiroler Bildungswesens n Bildungsautonomie n Autonomie der Schulen n Integration und Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung n Gemeinsames Lernen von 6 bis 14 Jahren – Einheitsmittelschule n Mehrsprachigkeit n Duale Ausbildung in der Berufsbildung n Berufliche Weiterbildung

Besondere Merkmale des Südtiroler Bildungswesens n Bildungsautonomie n Autonomie der Schulen n Integration und Inklusion von Kindern mit Beeinträchtigung n Gemeinsames Lernen von 6 bis 14 Jahren – Einheitsmittelschule n Mehrsprachigkeit n Duale Ausbildung in der Berufsbildung n Berufliche Weiterbildung

Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung n grundlegendes Prinzip seit 1977 – gilt für alle Bildungseinrichtungen n Integrationslehrer/innen: Lehrkraft mit besonderer Ausbildung (» Spezialisierungskurs «) n Zusammenarbeit mit den psychologischen, sozialen und Reha-Diensten n individuelle Bildungspläne (Förderpläne)

Einheitsmittelschule – gemeinsames Lernen von 6 bis 14 Jahren n Bis 1962 nur achtjährige Grundschule n Einführung der Mittelschule mit Gesetz vom 31. 12. 1962 n Anfangs logistische Probleme und keine ausgebildeten Lehrpersonen, fehlende Lehrmittel n Ab den 1970 er-Jahren viele neue Schulbauten n Folge der Einführung: Anheben des Bildungsniveaus n Eine Schule für alle: Integration n Schülerzentriert: Individualisierung und Personalisierung des Lernens

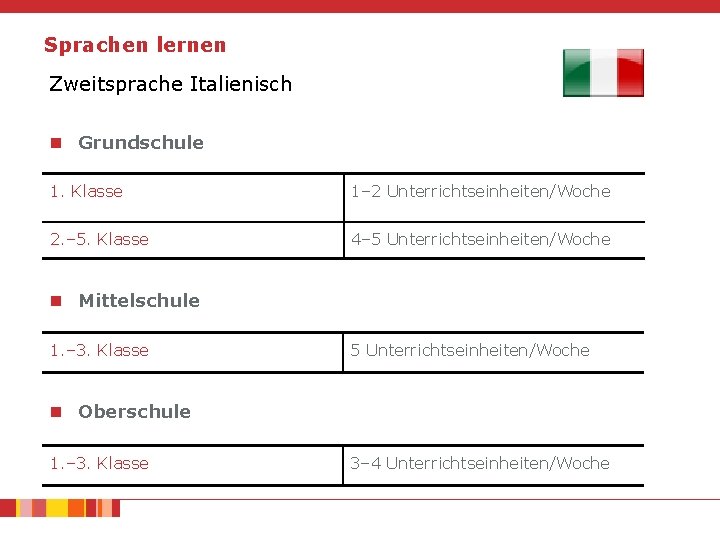

Sprachen lernen Zweitsprache Italienisch n Grundschule 1. Klasse 1– 2 Unterrichtseinheiten/Woche 2. – 5. Klasse 4– 5 Unterrichtseinheiten/Woche n Mittelschule 1. – 3. Klasse 5 Unterrichtseinheiten/Woche n Oberschule 1. – 3. Klasse 3– 4 Unterrichtseinheiten/Woche

Sprachen lernen Englisch n Grundschule 4. und 5. Klasse 2 Unterrichtseinheiten/Woche n Mittelschule 1. – 3. Klasse 2 Unterrichtseinheiten/Woche n Oberschule 1. – 5. Klasse 3– 4 Unterrichtseinheiten/Woche

Sprachen lernen II n Andere Sprachen n Wahl: eine weitere Fremdsprache n Französisch, Russisch, Spanisch § an Sprachengymnasien § an Wirtschaftsfachoberschulen (Tourismus, Weltwirtschaft und Handel) § Angepeiltes Niveau: B 2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GER)

Sprachen lernen in der Berufsbildung n Unterrichtete Zweit- und Fremdsprachen: n n n Italienisch Englisch Französisch n Wochenstunden variieren je nach Ausbildung und Notwendigkeit n Angestrebte Sprachniveaus der Zweitsprache bei Abschluss der beruflichen Ausbildung Vollzeitausbildung B 2 Lehre B 1 n Besonderheiten: Da. F-Projektklassen, Zweitsprache im Fachunterricht

Sprachen lernen in der land-, forstund hauswirtschaftlichen Berufsbildung n Zweite Landessprache Italienisch 1. -3. Jahr: 3 Unterrichtseinheiten/Woche Spezialisierungsjahr (4. Jahr): 1, 5 UE/Woche Maturaführender Lehrgang (5. Jahr): 4 UE/Woche n Pflichtfach Englisch 1. -3. Jahr: 2 UE/Woche Spezialisierungsjahr (4. Jahr): 2 UE/Woche Maturaführender Lehrgang (5. Jahr): 2 UE/Woche

Lehrer/in sein in Südtirol n Wöchentliche Unterrichtsverpflichtung Grundschule: 22 Stunden Mittel- und Oberschule: 20 Stunden Berufsbildung: - Lehrkraft mit Hochschulabschluss 20 Stunden - Lehrkraft mit Maturadiplom 22 Stunden - Praxislehrkraft 26 Stunden - Musikschulen:

Für den Unterricht erforderliche zusätzliche Arbeitszeit bis zu 220 Jahresstunden n Sitzungen der Kollegialorgane, n Zusammenarbeit mit den Eltern, n Sprechtage, n kollegiale Planung und Koordinierung in Fach- und Arbeitsgruppen, n Fortbildung, n unterrichtsbegleitende Veranstaltungen …

Dienstrecht Berufsbildungen n Lehrer/innen mit Studientitel: 680 volle Stunden im Jahr Lehrer/innen mit Berufsqualifikation: 748 h im Jahr Zum Unterricht gehören: Aufsicht, Individuelle Beratung der Schüler/innen, Praktikumsbegleitung, geplanter Bereitschaftsdienst n Unterrichtsbegleitende Tätigkeiten: zusätzlich bis zu 12 halbe Tage im Schuljahr n Prüfungen: Bis zu 38 Stunden im Jahr n Zusätzliche Tätigkeiten: bis zu 180 h im Jahr Teilnahme an Kollegialorganen, an gemeinsamer Planung, Sicherheitsmaßnahmen in Werkstätten usw.

Fortbildung n Fortbildung als Recht und als Pflicht n Landesplan der Fortbildung n Eigene Fortbildungsakademie in Schloss Rechtenthal in Tramin n Für Lehrpersonen kostenlos, Fahrt- und Verpflegungskosten werden größtenteils rückerstattet n wichtiger Faktor für Schulentwicklung n Berufsbildung: Landeslehrplan der Lehrerfortbildung und eigenes Fortbildungsangebot n Musikschulen ?

Fortbildung an der Berufsbildung n Die Berufsbildung bietet für die Lehrpersonen unterschiedliche Formate und Zyklen an. n Sommerseminare (zentral organisierte Fortbildung) n Schulinterne und schulübergreifende Fortbildung n Lehrgänge und Zyklen (Tutoren/-innen, Schulberater/-innen, TTT, …. ) n Lehrfahrten n Messe-, Tagungs- und Kursbesuche im In- und Ausland n Betriebspraktika um die aktuellen Entwicklung in Betrieben kennenzulernen n Kooperationsprogramm mit Österreich: Bundesseminare

n Jede Lehrperson an der Berufsschule muss in einem Dreijahreszeitraum vier inhaltliche Schwerpunkte in einem Ausmaß von mindestens 25 Weiterbildungsstunden pro Jahr abdecken. n Schwerpunkte sind: § Bildungsreform, Schulentwicklung und Rechtsfragen § Lehr- und Lernformen / Pädagogik - Didaktik § Persönlichkeitsbildung § Beruflich-fachliche Fortbildung § Medienbildung n Angerechnet werden sowohl schulinterne, schulübergreifende als auch externe Veranstaltungen anderer Anbieter.

Schulkalender ab dem Schuljahr 2012/2013 n Dauer des Schuljahres: 35 Unterrichtswochen n Unterrichtsbeginn (in der Regel) am 5. September n Ferien n Gesamte Woche, in die Allerheiligen fällt n Weihnachtsferien (ca. 2 Wochen) n Semesterferien (1 Woche) n Osterferien (1 Woche) n Unterrichtsende 16. Juni n Mitte Juni bis Mitte Juli - Abschlussprüfungen n 175 Unterrichtstage AT MON XX R JAH

Unterstützungssystem n Deutsches Bildungsressort – Bereich Innovation und Beratung n Schulentwicklung n Psychopädagogische Beratung n Beratung Fachdidaktik n Fortbildung: Fortbildungsakademie Rechtenthal n Kompetenzzentrum Migration – Sprachenzentren n Pädagogische Fachbibliothek n EU – Servicestelle n Alle Beratungs- und Unterstützungsangebote können dezentral an den Pädagogischen Beratungszentren Bozen, Brixen, Bruneck, Meran und Schlanders genutzt werden.

Unterstützungssystem (2/5) Deutsches Bildungsressort – Bereich Innovation und Beratung Fortbildung n Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte im Kindergarten und der Lehrpersonen durch Fortbildung Landesfortbildung Fortbildung auf Bezirksebene – in Zusammenarbeit mit den Schulverbünden n Fortbildungsakademie Schloss Rechtenthal in Tramin steht als Fortbildungsstätte seit 1998 der Schul- und Kindergartenwelt zur Verfügung

Unterstützungssystem (3/5) n Deutsches Bildungsressort – Bereich Innovation und Beratung n Schulentwicklung n Organisationsentwicklung an den Schulen n Unterrichtsentwicklung n Gesundheitsförderung n Supervision und Coaching n Psychopädagogische Beratung n Schulberatung n Integrationsberatung

Unterstützungssystem (4/5) n Deutsches Bildungsressort – Bereich Innovation und Beratung Fachdidaktik / Beratung und Unterstützung n Erstsprache Deutsch n Italienisch – Zweite Sprache n Englisch/Mehrsprachigkeit n Naturwissenschaften n Mathematik n Kommunikations- und Informationstechnologische Bildung n Geschichte und Politische Bildung

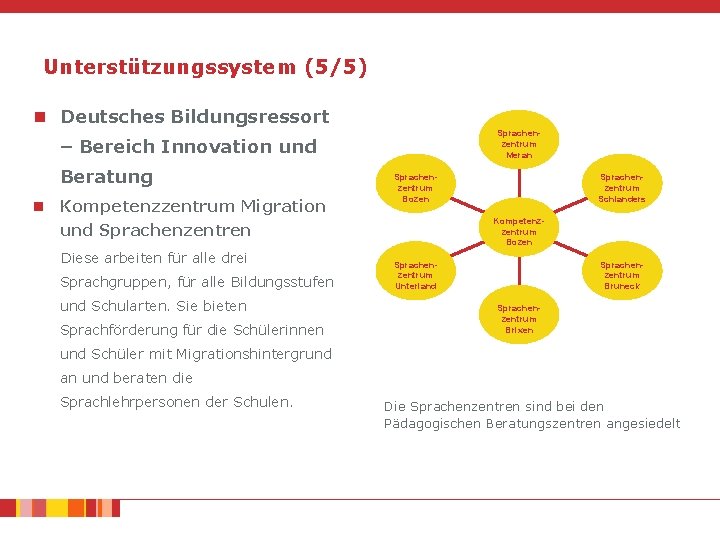

Unterstützungssystem (5/5) n Deutsches Bildungsressort Sprachenzentrum Meran – Bereich Innovation und Beratung n Kompetenzzentrum Migration und Sprachenzentren Diese arbeiten für alle drei Sprachgruppen, für alle Bildungsstufen und Schularten. Sie bieten Sprachförderung für die Schülerinnen Sprachenzentrum Bozen Sprachenzentrum Schlanders Kompetenzzentrum Bozen Sprachenzentrum Unterland Sprachenzentrum Bruneck Sprachenzentrum Brixen und Schüler mit Migrationshintergrund an und beraten die Sprachlehrpersonen der Schulen. Die Sprachenzentren sind bei den Pädagogischen Beratungszentren angesiedelt

Unterstützungssystem an der Berufsbildung n Koordinationsstelle für Bildungsplanung und -entwicklung und Stabstellen Diese bieten Unterstützung in folgenden spezifischen Bereichen an: n Unterrichts- und Schulentwicklung n Qualifizierung des Personals (Ausbildung, Fortbildung, Spezialisierung) n Beratung, Coaching und Supervision n Inklusive und pädagogische Schülerprojekte n Umsetzung der Lernfelddidaktik n Schulsozialarbeit n Umsetzung der Arbeitssicherheitskurse der gesamten Oberstufe n Neue Medien

Unterstützungssystem Land-, forstund hauswirtschaftliche Berufsbildung n Beratung und Begleitung der Fachschulen bei schulübergreifenden Maßnahmen n Ressourcenorientierte Personalentwicklung n Kooperation mit externen Partnern n Unterstützung bei der Ausarbeitung von Konzepten

Lehrerausbildung an der Berufsbildung n Die Ausbildung des Lehrpersonals der Berufsbildung erfolgt durch die Berufsbildung selbst. Das didaktische Konzept lehnt sich an das EPIKModell an. n Die Ausbildung erfolgt berufsbegleitend und gliedert sich in 3 Phasen: n n n Berufseingangsphase mit Tutoring (Neulehrerseminar) Grundsätzliche Eignung n Mit dem erfolgreichen Abschluss der Eignung ist der Erwerb der Lehrbefähigung verbunden. n Bausteine der Ausbildung sind: Theoretischer Teil mit Präsenzseminaren, Module des Selbststudiums, gesteuerter praktischer Teil an den Schulen, Praxiserkundungsprojekte und Portfolioarbeit, Unterrichtspraxis.

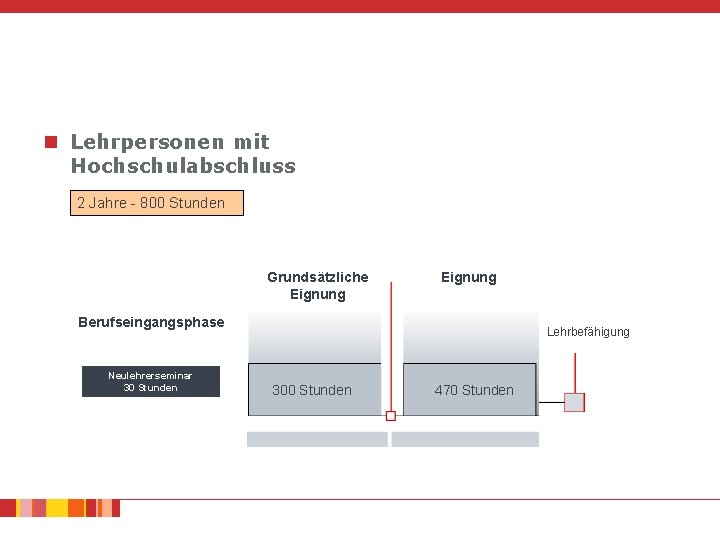

n Lehrpersonen mit Hochschulabschluss 2 Jahre - 800 Stunden Grundsätzliche Eignung Berufseingangsphase Neulehrerseminar 30 Stunden Lehrbefähigung 300 Stunden 470 Stunden

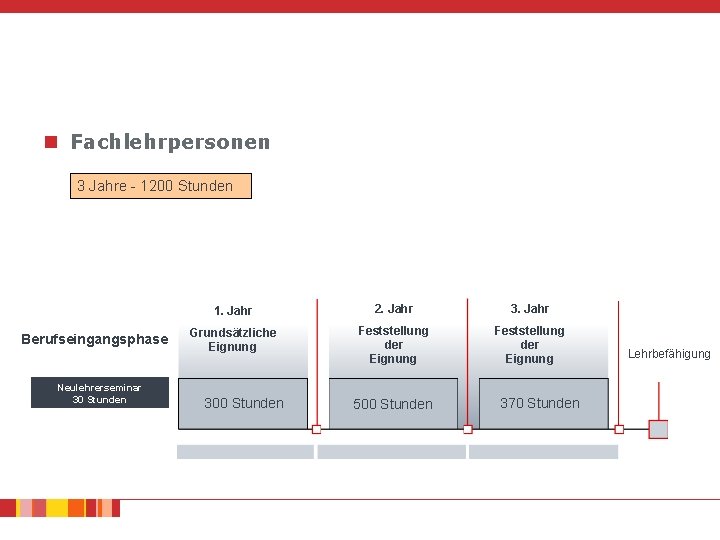

n Fachlehrpersonen 3 Jahre - 1200 Stunden Berufseingangsphase Neulehrerseminar 30 Stunden 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr Grundsätzliche Eignung Feststellung der Eignung 300 Stunden 500 Stunden 370 Stunden Lehrbefähigung

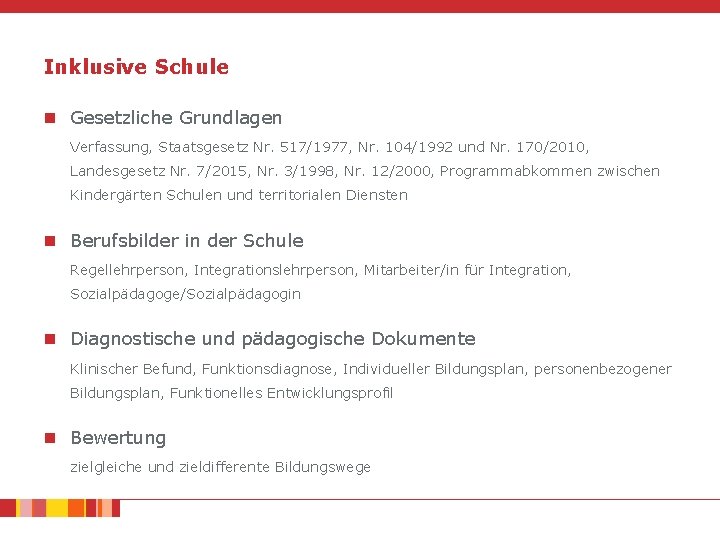

Inklusive Schule n Gesetzliche Grundlagen Verfassung, Staatsgesetz Nr. 517/1977, Nr. 104/1992 und Nr. 170/2010, Landesgesetz Nr. 7/2015, Nr. 3/1998, Nr. 12/2000, Programmabkommen zwischen Kindergärten Schulen und territorialen Diensten n Berufsbilder in der Schule Regellehrperson, Integrationslehrperson, Mitarbeiter/in für Integration, Sozialpädagoge/Sozialpädagogin n Diagnostische und pädagogische Dokumente Klinischer Befund, Funktionsdiagnose, Individueller Bildungsplan, personenbezogener Bildungsplan, Funktionelles Entwicklungsprofil n Bewertung zielgleiche und zieldifferente Bildungswege

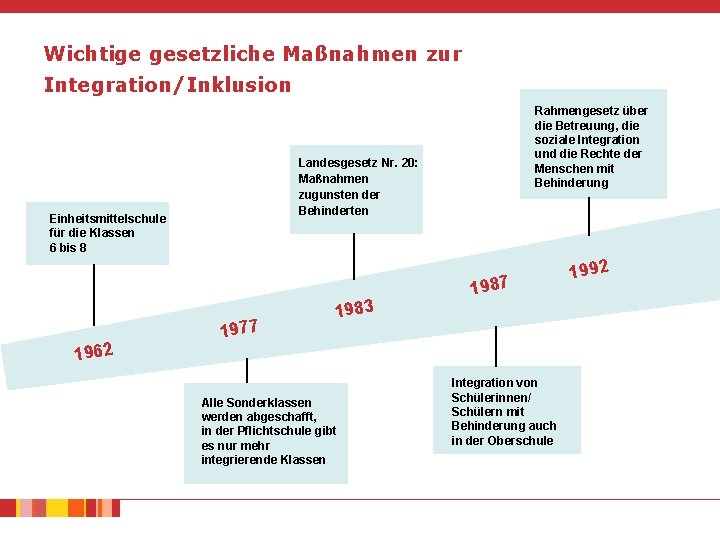

Wichtige gesetzliche Maßnahmen zur Integration/Inklusion Landesgesetz Nr. 20: Maßnahmen zugunsten der Behinderten Einheitsmittelschule 1962 für die Klassen für Einheitsmittelschule bis 8 6 bis 8 die 6 Klassen 1962 Rahmengesetz über die Betreuung, die soziale Integration und die Rechte der Menschen mit Behinderung 1977 1983 Alle. Sonderklassen werdenabgeschafft, ininder der. Pflichtschule gibt es nur mehr integrierende Klassen 1987 Integration von Schülerinnen/Schülern mit auch mit Behinderung auch in der Oberschule 1992

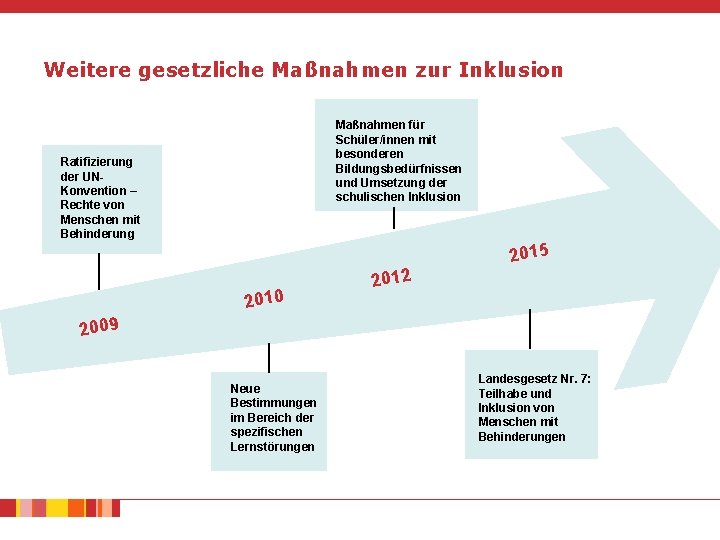

Weitere gesetzliche Maßnahmen zur Inklusion Maßnahmen für Schüler/innen mit besonderen Bildungsbedürfnissen und Umsetzung der schulischen Inklusion Ratifizierung der UNUN-Konvention –Konvention Rechte von – Rechte von Menschen mit Menschen Behinderungmit Behinderung 2010 2012 2015 2009 Neue Bestimmungen im im Bereich der spezifischen Lernstörungen Landesgesetz. Nr. 7: Landesgesetz 7: Teilhabe und Inklusion von Menschenmit Menschen Behinderungen

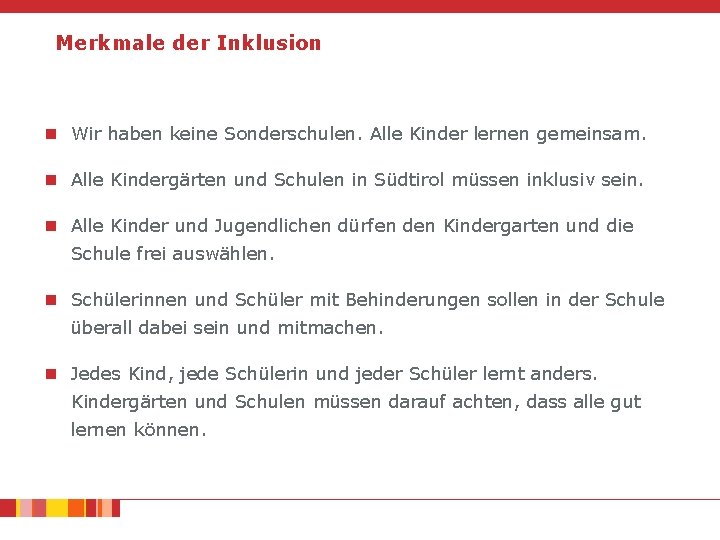

Merkmale der Inklusion n Wir haben keine Sonderschulen. Alle Kinder lernen gemeinsam. n Alle Kindergärten und Schulen in Südtirol müssen inklusiv sein. n Alle Kinder und Jugendlichen dürfen den Kindergarten und die Schule frei auswählen. n Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen sollen in der Schule überall dabei sein und mitmachen. n Jedes Kind, jede Schülerin und jeder Schüler lernt anders. Kindergärten und Schulen müssen darauf achten, dass alle gut lernen können.

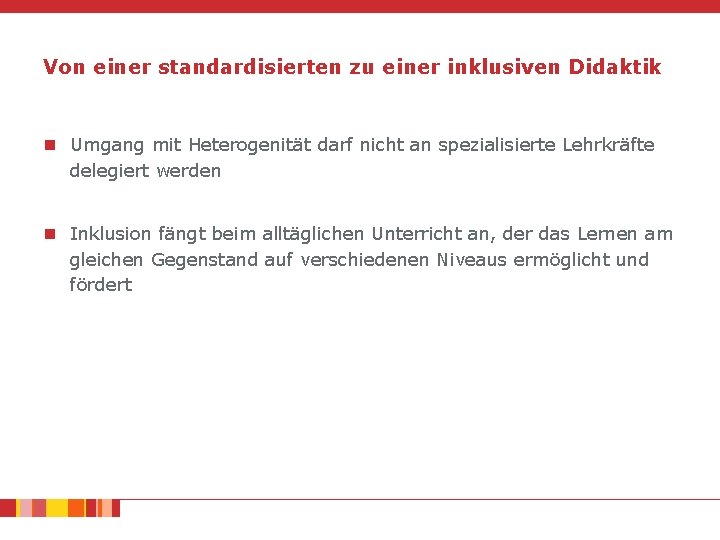

Von einer standardisierten zu einer inklusiven Didaktik n Umgang mit Heterogenität darf nicht an spezialisierte Lehrkräfte delegiert werden n Inklusion fängt beim alltäglichen Unterricht an, der das Lernen am gleichen Gegenstand auf verschiedenen Niveaus ermöglicht und fördert

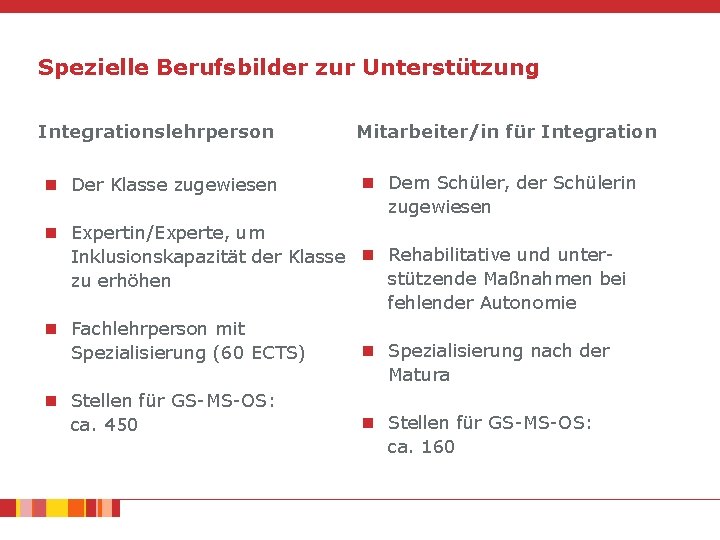

Spezielle Berufsbilder zur Unterstützung Integrationslehrperson n Der Klasse zugewiesen Mitarbeiter/in für Integration n Dem Schüler, der Schülerin zugewiesen n Expertin/Experte, um Inklusionskapazität der Klasse n Rehabilitative und unterstützende Maßnahmen bei zu erhöhen fehlender Autonomie n Fachlehrperson mit n Spezialisierung nach der Spezialisierung (60 ECTS) Matura n Stellen für GS-MS-OS: ca. 450 ca. 160

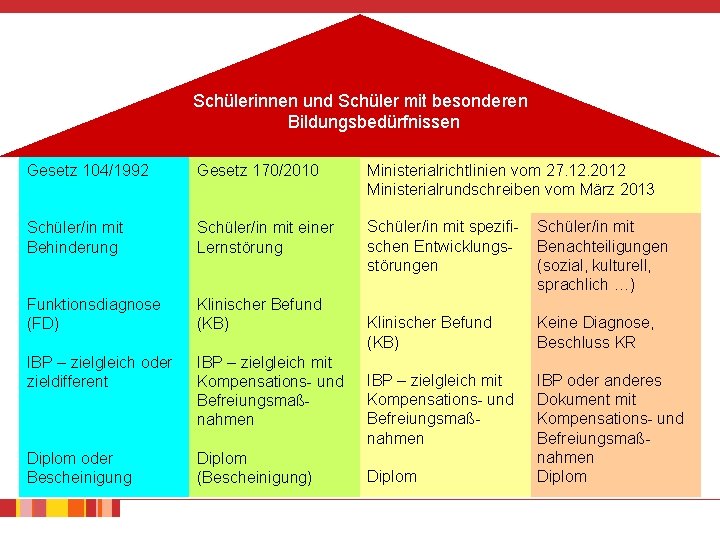

Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bildungsbedürfnissen Gesetz 104/1992 Gesetz 170/2010 Ministerialrichtlinien vom 27. 12. 2012 Ministerialrundschreiben vom März 2013 Schüler/in mit Behinderung Schüler/in mit einer Lernstörung Schüler/in mit spezifischen Entwicklungsstörungen Schüler/in mit Benachteiligungen (sozial, kulturell, sprachlich …) Funktionsdiagnose (FD) Klinischer Befund (KB) Keine Diagnose, Beschluss KR IBP – zielgleich oder zieldifferent IBP – zielgleich mit Kompensations- und Befreiungsmaßnahmen Diplom oder Bescheinigung Diplom (Bescheinigung) IBP oder anderes Dokument mit Kompensations- und Befreiungsmaßnahmen Diplom

Integration und Inklusion Ein inklusiver Kindergarten und eine inklusive Schule … n … sehen sich als Bildungseinrichtungen, die auf eine » inklusionsbejahende « Haltung der Beteiligten und auf eine individuumsorientierte Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen bauen n … erkennen in der Verschiedenheit der Menschen eine Stärke und eine Chance und stellen die Personen und die Beziehungen der Personen zueinander in den Mittelpunkt n … stellen sich gegen jede Form der Stigmatisierung (gut, schlecht, minderbegabt, hochbegabt …) und gegen jede Form der Segregation

Individualisierung und Personalisierung des Lernens n Die Individualisierung berücksichtigt durch Methodenvielfalt, unterschiedliche Lernwege, Lernrhythmen, Lernstrategien und Techniken der Schüler und Schülerinnen und hat das Erreichen der vorgegebenen Kompetenzen laut Rahmenrichtlinien des Landes zum Ziel. n Die Personalisierung verfolgt ausgehend von den Fähigkeiten, Neigungen, Interessen und Kenntnissen der einzelnen Schüler und Schülerinnen durch inhaltliche Differenzierung den Erwerb der personenbezogenen Kompetenzen. Das Zusammenspiel von Individualisierung und Personalisierung ermöglicht allen den Bildungserfolg und bietet gerechte Bildungschancen für alle.

Klicks n Deutsches Schulamt: www. provinz. bz. it/schulamt n Bereich Innovation und Beratung: www. bildung. suedtirol. it n Bereich deutsche Berufsbildung: www. provinz. bz. it/berufsbildung n Land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung: www. provinz. bz. it/land-hauswbildung/ n Bereich Musikschulen: www. musikschule. it n Evaluationsstelle für die deutsche Sprachgruppe: www. provinz. bz. it/evaluationsstelle-deutschsprachiges-bildungssystem/ n » INFO « – Informationsschrift des Deutschen Bildungsressorts: www. schule. suedtirol. it/Lasis/r 2. htm

© Deutsches Bildungsressort – April 2017

- Slides: 93