Chimica e laboratorio Le soluzioni solubilit e concentrazione

Chimica e laboratorio Le soluzioni: solubilità e concentrazione Classi prime Docente: Rosanna Madonna Anno Scolastico 2016/2017

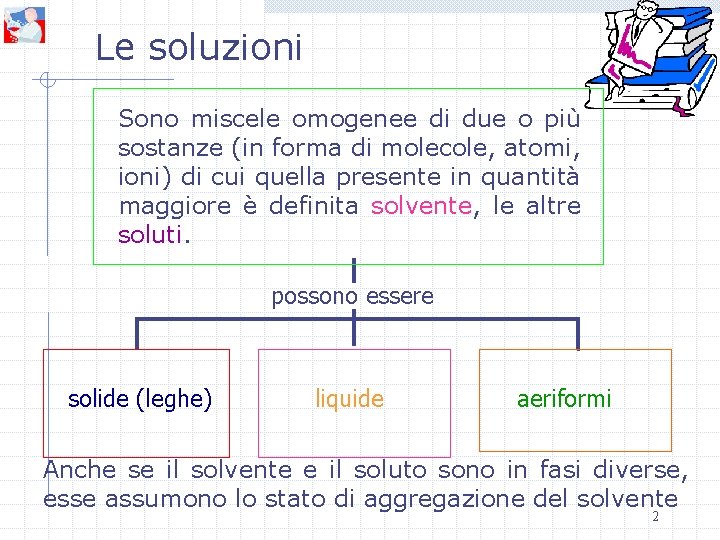

Le soluzioni Sono miscele omogenee di due o più sostanze (in forma di molecole, atomi, ioni) di cui quella presente in quantità maggiore è definita solvente, le altre soluti. possono essere solide (leghe) liquide aeriformi Anche se il solvente e il soluto sono in fasi diverse, esse assumono lo stato di aggregazione del solvente 2

Soluto e solvente §In genere si distinguono § Solvente, liquido e/o in maggiore quantità § Soluto, minore quantità § Il soluto si scioglie nel solvente § ………ma esiste un limite: la solubilità! 3

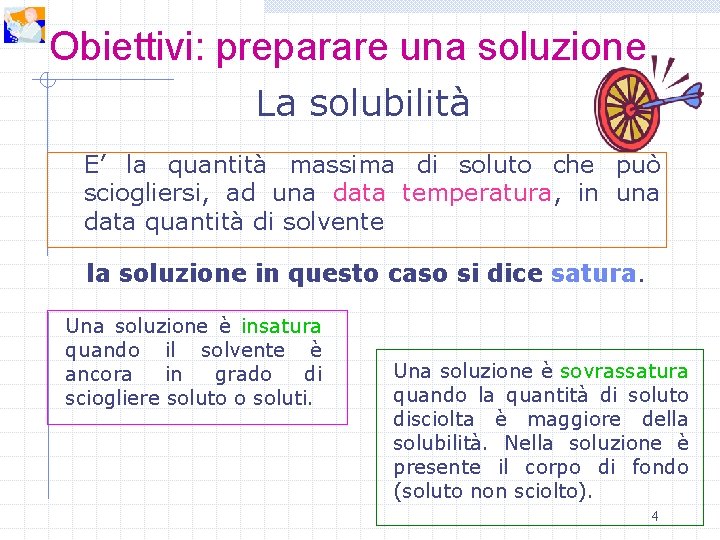

Obiettivi: preparare una soluzione La solubilità E’ la quantità massima di soluto che può sciogliersi, ad una data temperatura, in una data quantità di solvente la soluzione in questo caso si dice satura. Una soluzione è insatura quando il solvente è ancora in grado di sciogliere soluto o soluti. Una soluzione è sovrassatura quando la quantità di soluto disciolta è maggiore della solubilità. Nella soluzione è presente il corpo di fondo (soluto non sciolto). 4

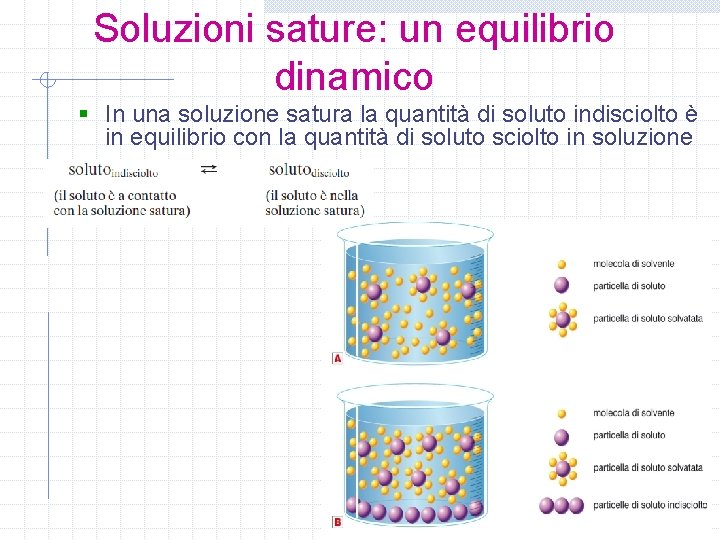

Soluzioni sature: un equilibrio dinamico § In una soluzione satura la quantità di soluto indisciolto è in equilibrio con la quantità di soluto sciolto in soluzione 5

La solubilità nei liquidi: LA SOLUBILITÀ DEI LIQUIDI DIPENDE DALLA NATURA DELLE FORZE TRA LE PARTICELLE DEL SOLVENTE E QUELLE DEL SOLUTO LE SOSTANZE SI MISCELANO SPONTANEAMENTE IN ASSENZA DI BARRIERE ENERGETICHE Regola : simile scioglie simile. Se soluto e solvente sono costituiti da molecole «simili» fra loro in termini di polarità, essi tendono a formare una soluzione. Al contrario, se soluto e solvente hanno polarità diversa, non si forma alcuna soluzione. Es. sostanze polari si mescolano con sostanze polari o ioniche Sostanze apolari si mescolano con sostanze apolari (vedi figura sotto)

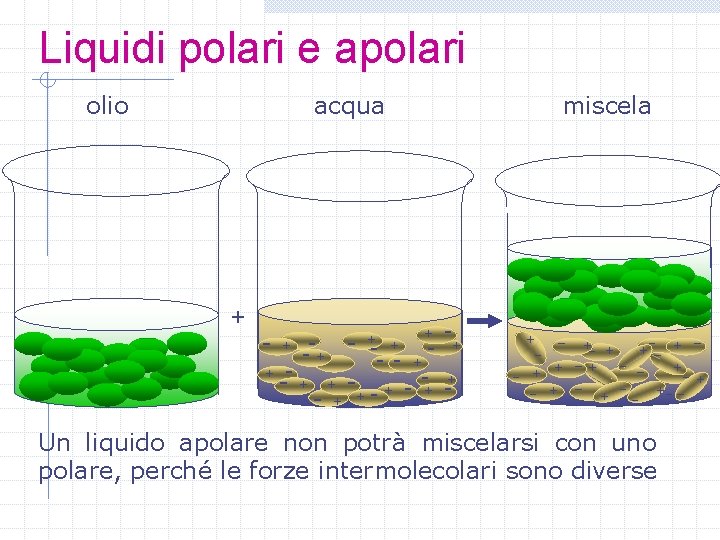

Liquidi polari e apolari olio acqua miscela + ++ + + + + + + Un liquido apolare non potrà miscelarsi con uno polare, perché le forze intermolecolari sono diverse +

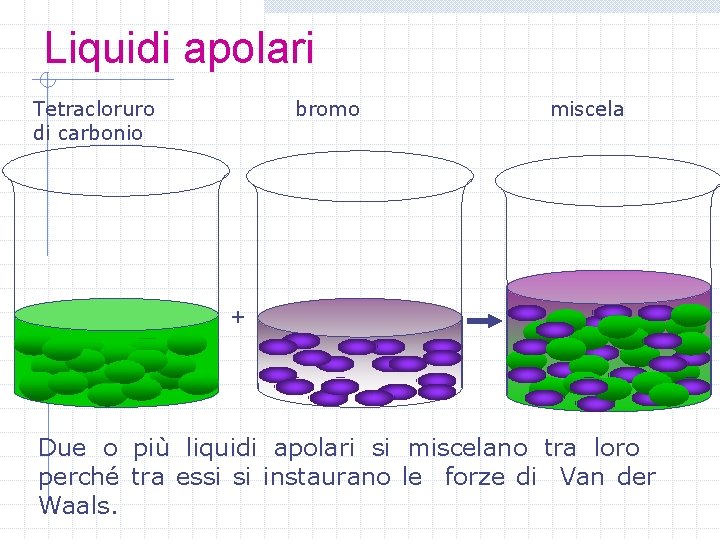

Liquidi apolari Tetracloruro di carbonio bromo miscela + Due o più liquidi apolari si miscelano tra loro perché tra essi si instaurano le forze di Van der Waals.

Interpretazione del fenomeno § Nei due componenti A e B puri della soluzione ci sono le normali interazioni § § A---A B…B § Quando si forma la soluzione queste interazioni vengono, in parte, sostituite da interazioni A~~B § Quando due sostanze possono formare una soluzione? § Quando il sistema può raggiungere un livello di energia più basso (maggiore stabilità) 9

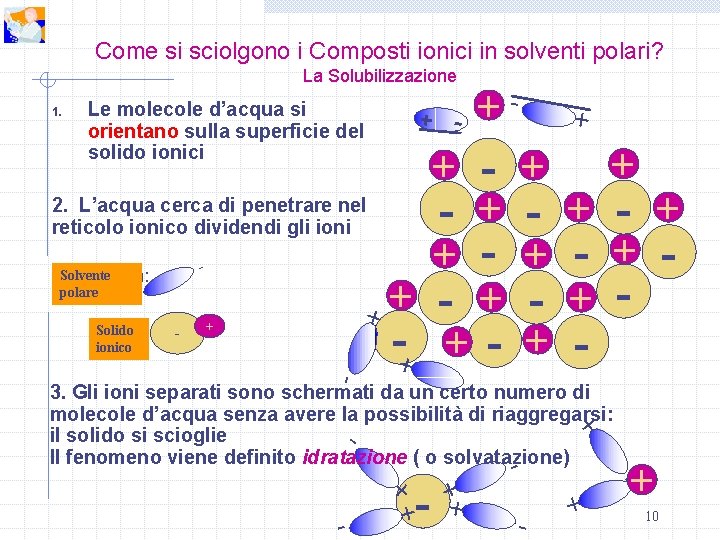

Come si sciolgono i Composti ionici in solventi polari? Le molecole d’acqua si orientano sulla superficie del solido ionici 2. L’acqua cerca di penetrare nel reticolo ionico dividendi gli ioni - n. Solvente Legenda: polare - + Solido ionico + + + - + - + + -+ + - + + + 1. - La Solubilizzazione + - + - + - numero di 3. Gli ioni separati sono schermati da un certo molecole d’acqua senza avere la possibilità di riaggregarsi: il solido si scioglie Il fenomeno viene definito idratazione ( o solvatazione) - +- - + + - + 10 + + -

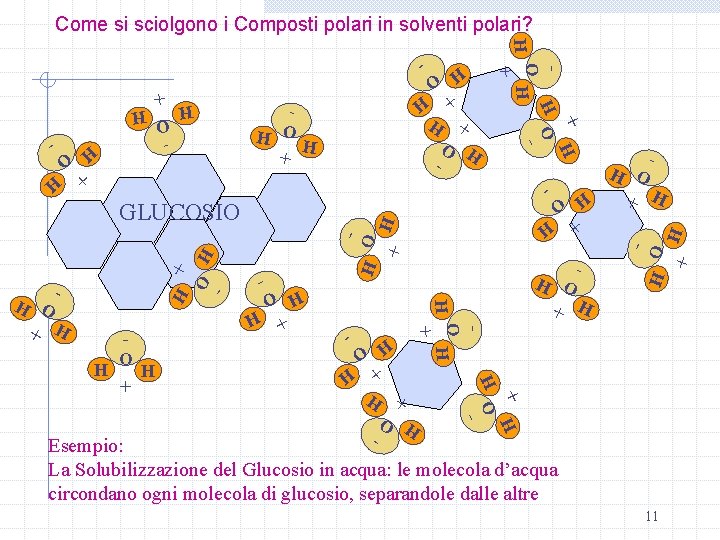

Come si sciolgono i Composti polari in solventi polari? H H + O H - H O + H H - O H + + H H O H - O - + + H H O H + O H H O O H H H + H O - + H H O + H - - H O + H - + + H O + GLUCOSIO H O + + H H O H O - O H H H OH + - + H H O Esempio: La Solubilizzazione del Glucosio in acqua: le molecola d’acqua circondano ogni molecola di glucosio, separandole dalle altre 11 -

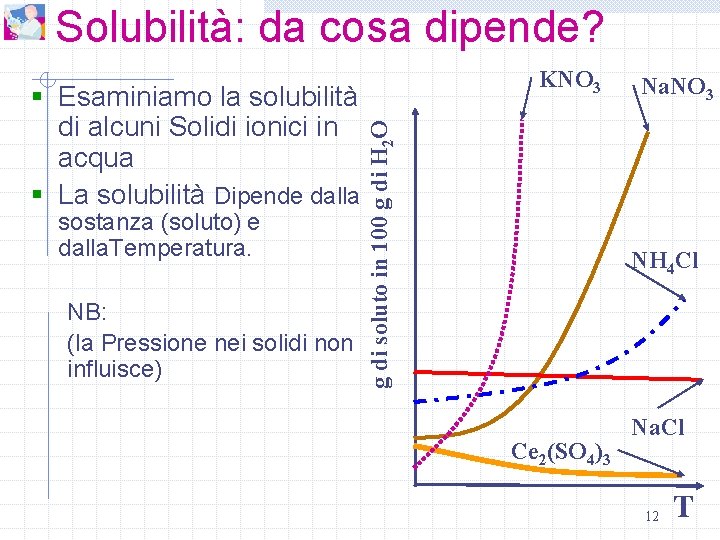

Solubilità: da cosa dipende? sostanza (soluto) e dalla. Temperatura. NB: (la Pressione nei solidi non influisce) g di soluto in 100 g di H 2 O § Esaminiamo la solubilità di alcuni Solidi ionici in acqua § La solubilità Dipende dalla KNO 3 Na. NO 3 NH 4 Cl Ce 2(SO 4)3 Na. Cl 12 T

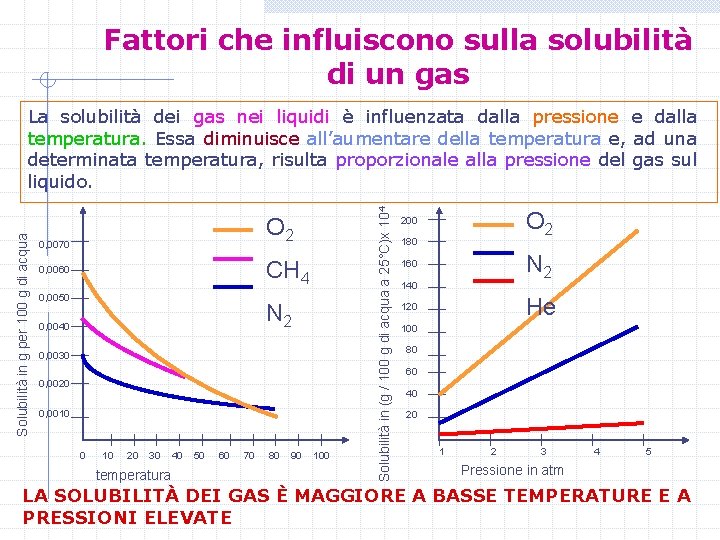

Fattori che influiscono sulla solubilità di un gas O 2 0, 0070 CH 4 0, 0060 0, 0050 N 2 0, 0040 0, 0030 0, 0020 0, 0010 0 10 20 30 temperatura 40 50 60 70 80 90 100 Solubilità in (g / 100 g di acqua a 25°C)x 104 Solubilità in g per 100 g di acqua La solubilità dei gas nei liquidi è influenzata dalla pressione e dalla temperatura. Essa diminuisce all’aumentare della temperatura e, ad una determinata temperatura, risulta proporzionale alla pressione del gas sul liquido. O 2 200 180 N 2 160 140 He 120 100 80 60 40 20 1 2 3 4 5 Pressione in atm LA SOLUBILITÀ DEI GAS È MAGGIORE A BASSE TEMPERATURE E A PRESSIONI ELEVATE

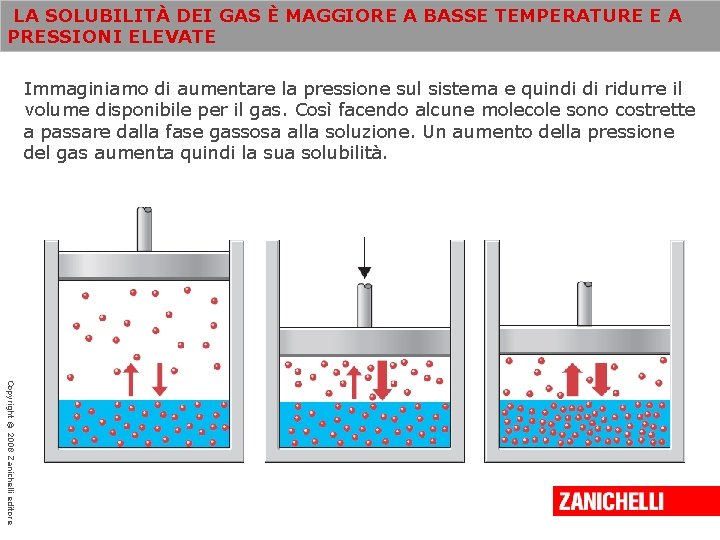

LA SOLUBILITÀ DEI GAS È MAGGIORE A BASSE TEMPERATURE E A PRESSIONI ELEVATE Immaginiamo di aumentare la pressione sul sistema e quindi di ridurre il volume disponibile per il gas. Così facendo alcune molecole sono costrette a passare dalla fase gassosa alla soluzione. Un aumento della pressione del gas aumenta quindi la sua solubilità. Copyright © 2008 Zanichelli editore

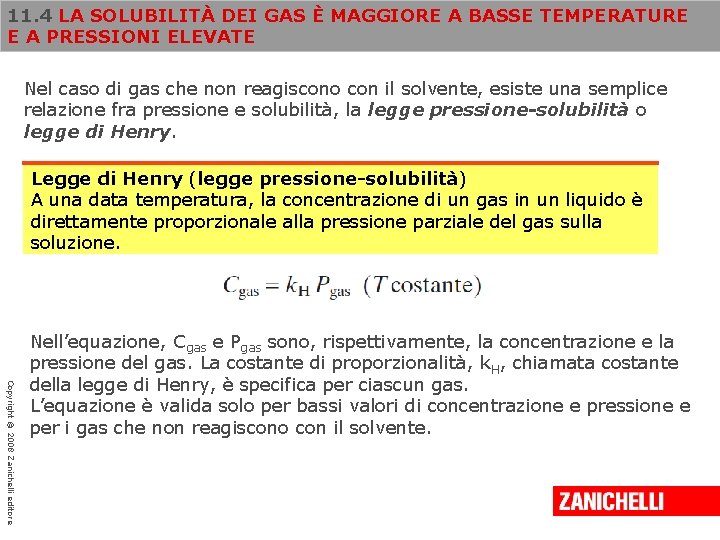

11. 4 LA SOLUBILITÀ DEI GAS È MAGGIORE A BASSE TEMPERATURE E A PRESSIONI ELEVATE Nel caso di gas che non reagiscono con il solvente, esiste una semplice relazione fra pressione e solubilità, la legge pressione-solubilità o legge di Henry. Legge di Henry (legge pressione-solubilità) A una data temperatura, la concentrazione di un gas in un liquido è direttamente proporzionale alla pressione parziale del gas sulla soluzione. Copyright © 2008 Zanichelli editore Nell’equazione, Cgas e Pgas sono, rispettivamente, la concentrazione e la pressione del gas. La costante di proporzionalità, k H, chiamata costante della legge di Henry, è specifica per ciascun gas. L’equazione è valida solo per bassi valori di concentrazione e pressione e per i gas che non reagiscono con il solvente.

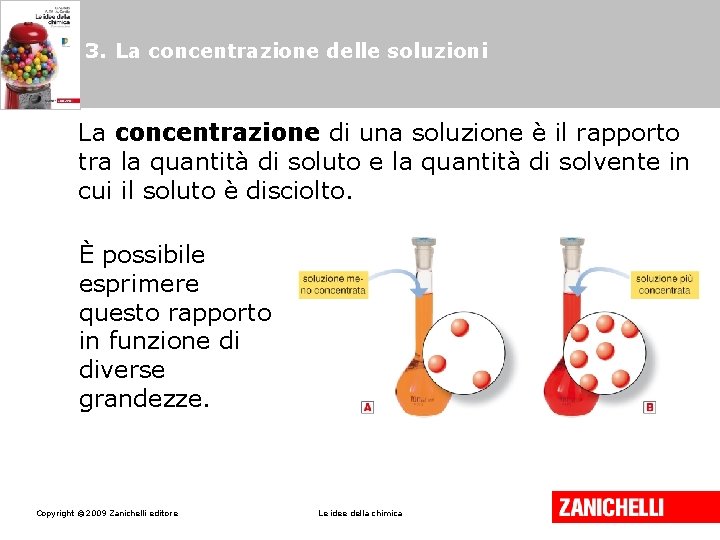

LE SOLUZIONI RICHIEDONO L’USO DI UNA TERMINOLOGIA SPECIFICA Per descrivere la composizione di generalmente a una grandezza detta: una soluzione ci riferiamo concentrazione, definita come rapporto tra quantità di soluto e quantità di solvente o di soluzione. Tali quantità possono essere espresse utilizzando diversi tipi di unità di misura secondo le necessità. Es: concentrazione percentuale, molarità, molalità etc… Copyright © 2008 Zanichelli editore Le quantità relative di soluto e di solvente possono essere a volte indicate in modo approssimativo. In una soluzione diluita, per esempio, il rapporto tra soluto e solvente può essere molto piccolo. In una soluzione concentrata, al contrario, il rapporto tra soluto e solvente è elevato.

3. La concentrazione delle soluzioni La concentrazione di una soluzione è il rapporto tra la quantità di soluto e la quantità di solvente in cui il soluto è disciolto. È possibile esprimere questo rapporto in funzione di diverse grandezze. Copyright © 2009 Zanichelli editore Le idee della chimica

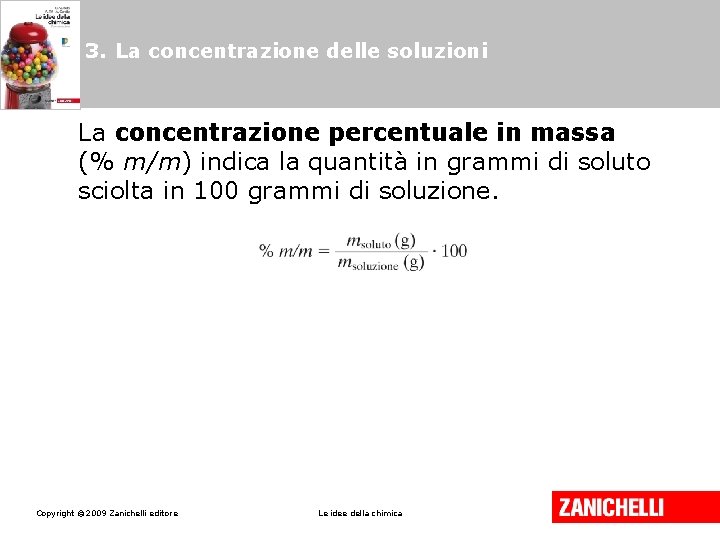

3. La concentrazione delle soluzioni La concentrazione percentuale in massa (% m/m) indica la quantità in grammi di soluto sciolta in 100 grammi di soluzione. Copyright © 2009 Zanichelli editore Le idee della chimica

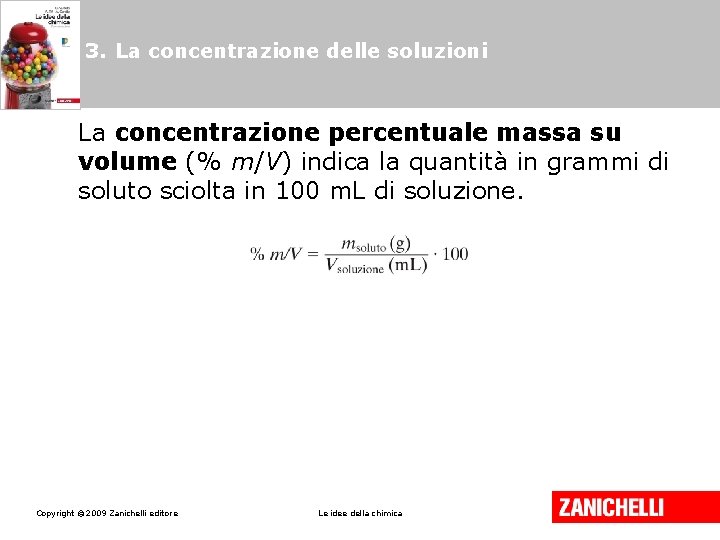

3. La concentrazione delle soluzioni La concentrazione percentuale massa su volume (% m/V) indica la quantità in grammi di soluto sciolta in 100 m. L di soluzione. Copyright © 2009 Zanichelli editore Le idee della chimica

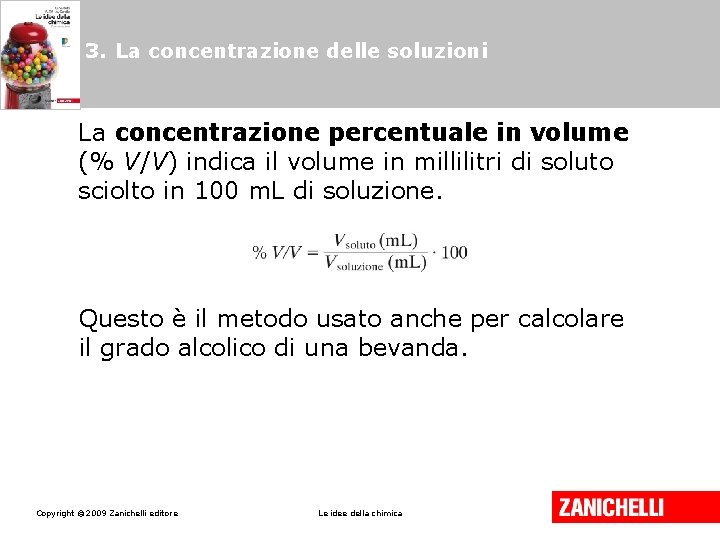

3. La concentrazione delle soluzioni La concentrazione percentuale in volume (% V/V) indica il volume in millilitri di soluto sciolto in 100 m. L di soluzione. Questo è il metodo usato anche per calcolare il grado alcolico di una bevanda. Copyright © 2009 Zanichelli editore Le idee della chimica

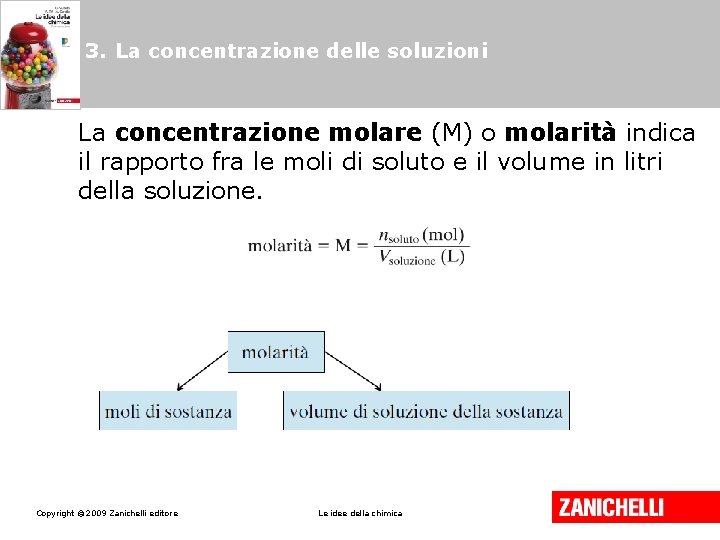

3. La concentrazione delle soluzioni La concentrazione molare (M) o molarità indica il rapporto fra le moli di soluto e il volume in litri della soluzione. Copyright © 2009 Zanichelli editore Le idee della chimica

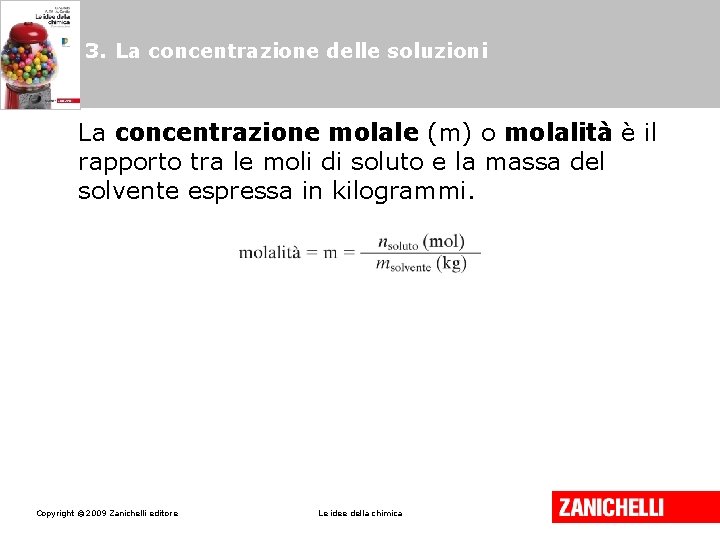

3. La concentrazione delle soluzioni La concentrazione molale (m) o molalità è il rapporto tra le moli di soluto e la massa del solvente espressa in kilogrammi. Copyright © 2009 Zanichelli editore Le idee della chimica

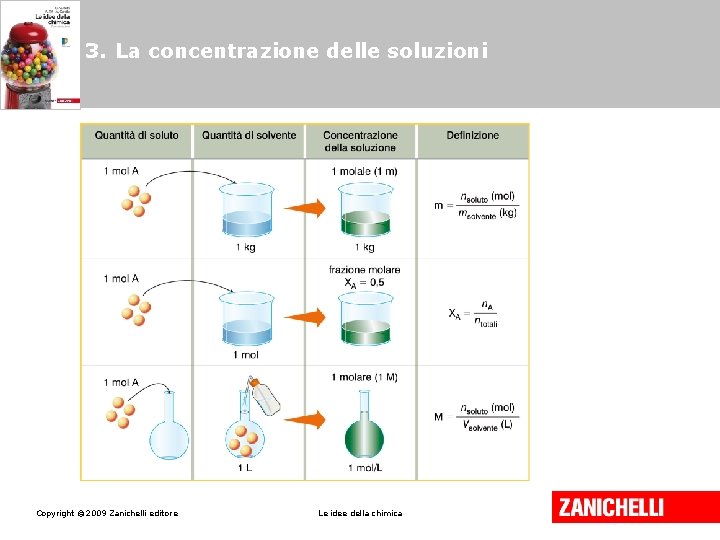

3. La concentrazione delle soluzioni Copyright © 2009 Zanichelli editore Le idee della chimica

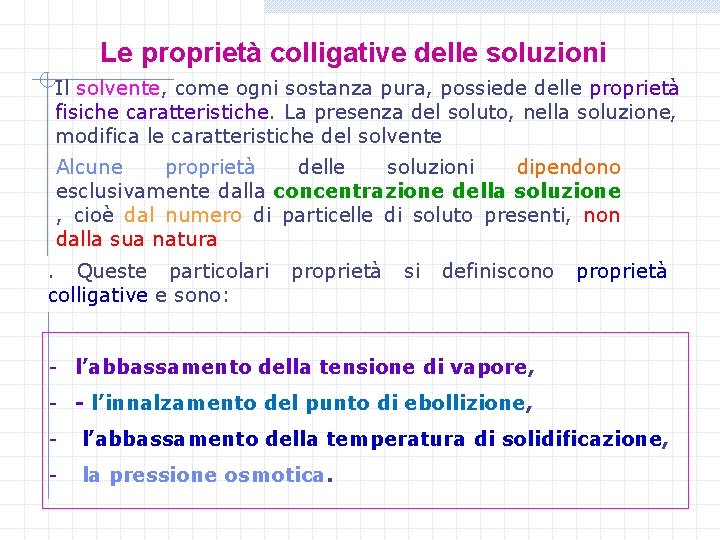

Le proprietà colligative delle soluzioni Il solvente, come ogni sostanza pura, possiede delle proprietà fisiche caratteristiche. La presenza del soluto, nella soluzione, modifica le caratteristiche del solvente Alcune proprietà delle soluzioni dipendono esclusivamente dalla concentrazione della soluzione , cioè dal numero di particelle di soluto presenti, non dalla sua natura. Queste particolari colligative e sono: proprietà si definiscono proprietà - l’abbassamento della tensione di vapore, - - l’innalzamento del punto di ebollizione, - l’abbassamento della temperatura di solidificazione, - la pressione osmotica.

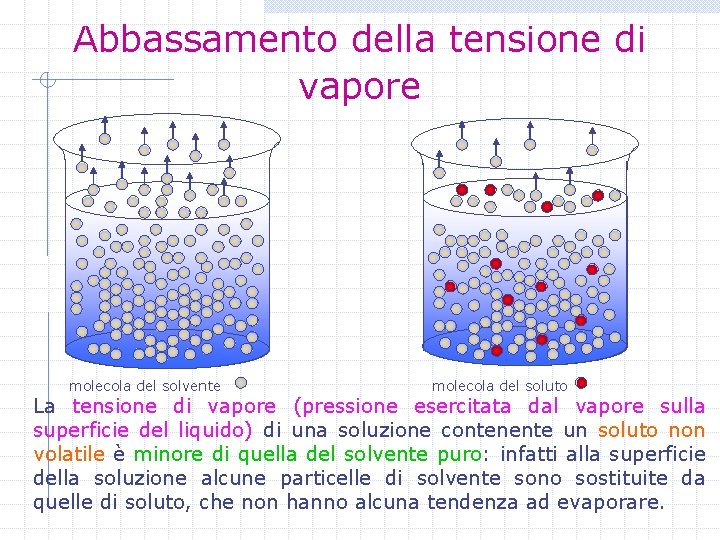

Abbassamento della tensione di vapore molecola del solvente molecola del soluto La tensione di vapore (pressione esercitata dal vapore sulla superficie del liquido) di una soluzione contenente un soluto non volatile è minore di quella del solvente puro: infatti alla superficie della soluzione alcune particelle di solvente sono sostituite da quelle di soluto, che non hanno alcuna tendenza ad evaporare.

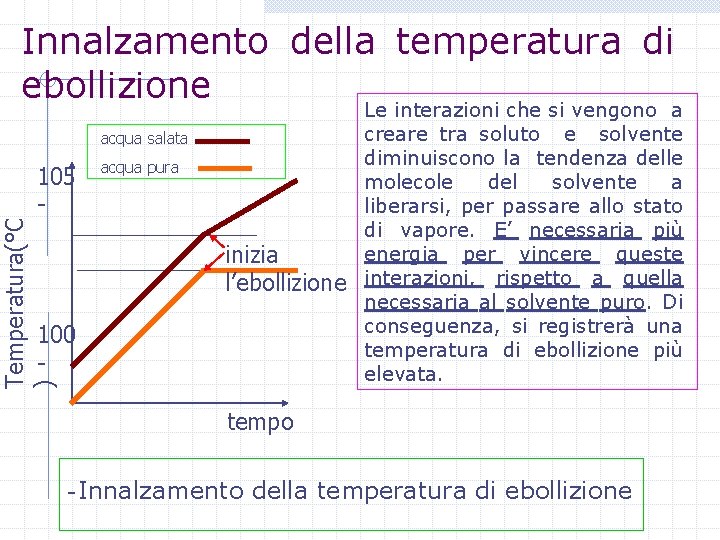

Innalzamento della temperatura di ebollizione acqua salata Temperatura(°C ) 105 - acqua pura inizia l’ebollizione 100 - Le interazioni che si vengono a creare tra soluto e solvente diminuiscono la tendenza delle molecole del solvente a liberarsi, per passare allo stato di vapore. E’ necessaria più energia per vincere queste interazioni, rispetto a quella necessaria al solvente puro. Di conseguenza, si registrerà una temperatura di ebollizione più elevata. tempo - Innalzamento della temperatura di ebollizione

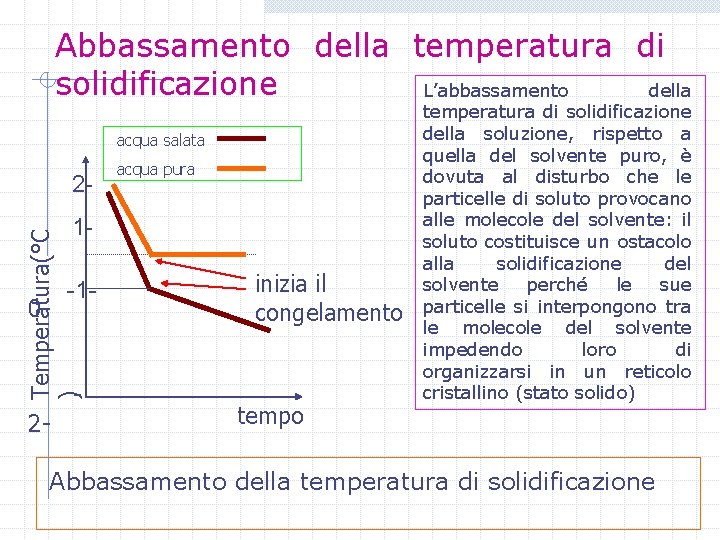

Abbassamento della temperatura di solidificazione L’abbassamento della acqua salata 2 - acqua pura Temperatura(°C ) 1 - 0 - 2 - -1 - - inizia il congelamento temperatura di solidificazione della soluzione, rispetto a quella del solvente puro, è dovuta al disturbo che le particelle di soluto provocano alle molecole del solvente: il soluto costituisce un ostacolo alla solidificazione del solvente perché le sue particelle si interpongono tra le molecole del solvente impedendo loro di organizzarsi in un reticolo cristallino (stato solido) Abbassamento della temperatura di solidificazione

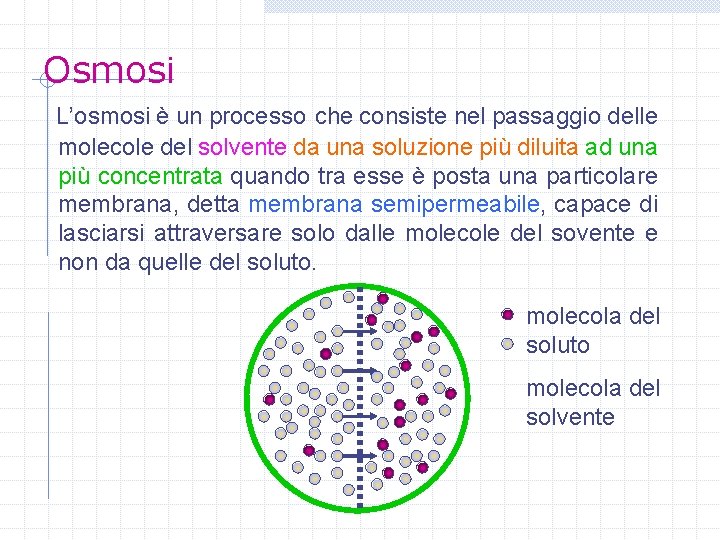

Osmosi L’osmosi è un processo che consiste nel passaggio delle molecole del solvente da una soluzione più diluita ad una più concentrata quando tra esse è posta una particolare membrana, detta membrana semipermeabile, capace di lasciarsi attraversare solo dalle molecole del sovente e non da quelle del soluto. molecola del soluto molecola del solvente

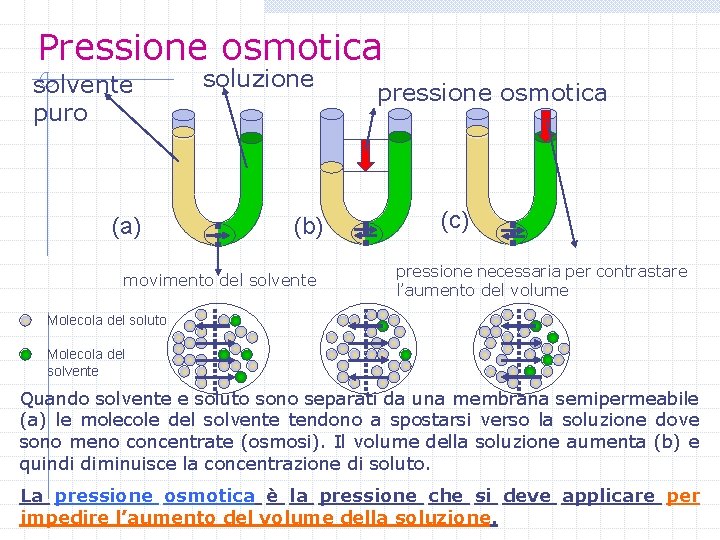

Pressione osmotica solvente puro (a) soluzione (b) movimento del solvente pressione osmotica (c) pressione necessaria per contrastare l’aumento del volume Molecola del soluto Molecola del solvente Quando solvente e soluto sono separati da una membrana semipermeabile (a) le molecole del solvente tendono a spostarsi verso la soluzione dove sono meno concentrate (osmosi). Il volume della soluzione aumenta (b) e quindi diminuisce la concentrazione di soluto. La pressione osmotica è la pressione che si deve applicare per impedire l’aumento del volume della soluzione.

7. Osmosi e pressione osmotica Le soluzioni che presentano uguale pressione osmotica si dicono isotoniche. Se due soluzioni hanno diversa pressione osmotica, si dice ipotonica quella a concentrazione minore, ipertonica quella a concentrazione maggiore. Copyright © 2009 Zanichelli editore Le idee della chimica

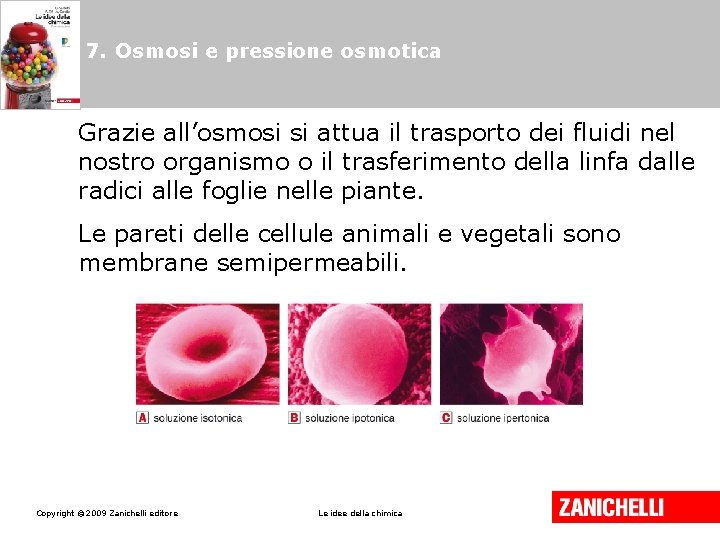

7. Osmosi e pressione osmotica Grazie all’osmosi si attua il trasporto dei fluidi nel nostro organismo o il trasferimento della linfa dalle radici alle foglie nelle piante. Le pareti delle cellule animali e vegetali sono membrane semipermeabili. Copyright © 2009 Zanichelli editore Le idee della chimica

- Slides: 31