Sociologia del Territorio Docente Natalia Magnani a a

- Slides: 47

Sociologia del Territorio Docente: Natalia Magnani a. a. 2020/2021

Obiettivi formativi: • Introdurre gli studenti alla conoscenza dei processi di trasformazione delle società urbane e rurali contemporanee nonché dei principali strumenti concettuali e degli approcci teorici/metodologici utilizzati dalla sociologia del territorio per analizzarli.

Contenuti del corso: • Il corso sarà organizzato in due parti: la prima parte affronterà tematiche riguardanti specificatamente le aree urbane, la seconda parte si concentrerà invece sulle aree rurali. Sia nell’analizzare le società urbane che il contesto rurale si alternerà l’uso di lezioni frontali con l’attività di lavoro di gruppo da parte degli studenti.

In particolare nelle lezioni frontali verranno affrontate le seguenti tematiche: 1) I confini e l'oggetto di studio della sociologia urbana e della sociologia rurale e i tentativi di superare tale distinzione a favore di una sociologia del territorio 2) I processi di urbanizzazione, sprawl e controurbanizzazione e i diversi trend regionali e globali 3) Sviluppo sostenibile e città 4) Il fenomeno della gentrification 5) La segregazione residenziale etnica 6) Transizione energetica e territorio 7) La marginalità rurale: le sue dimensioni principali (geografica, demografica, economica, politica, culturale) 8) Idillio rurale e neoruralismo 9) La crisi del paradigma della modernizzazione agricola e il nuovo paradigma dello sviluppo rurale

Nel lavoro di gruppo: • gli studenti saranno invece accompagnati ad approfondire alcune innovazioni sociali/organizzative che si sono recentemente sviluppate anche sulla spinta della crisi economica nell’ambito della mobilità, del cibo, dell’energia e dell’agricoltura. • Queste esperienze realizzano nuove combinazioni tra territorio, produzione, consumo e lavoro alla ricerca di nuovi equilibri tra dimensioni sociali e ambientali della sostenibilità.

Ø Ø Ø TEMI PER LAVORI DI GRUPPO: Problema abitativo e Housing sociale Mobilità sostenibile Energia, cambiamenti climatici e città Cibo e città Agricoltura sociale

Modalità di verifica dell’apprendimento: • L’esame sarà scritto. Verranno formulate tre domande a risposta aperta riguardanti il contenuto delle lezioni e i testi previsti in bibliografia. • Gli studenti che partecipano attivamente alla parte seminariale ottengono per tale attività una valutazione da 0 a 10. In sede d'esame potranno eliminare una delle domande scritte a loro scelta. • Per gli studenti non frequentanti le domande d’esame verteranno: 2 sul manuale e 1 sul testo a scelta.

BIBLIOGRAFIA • Per i frequentanti: OBBLIGATORI: - S. Vicari Haddock, (a cura di) (2013), Questioni urbane, Il Mulino, Bologna - Bovone, L. e Lunghi, C. (a cura di) (2017), Resistere. Innovazione e vita quotidiana, Donzelli, Roma. Capitoli: Introduzione di L. Bovone, cap. 2 (Pratiche di riduzione dello spreco alimentare), cap. 3 (Reti collaborative di produzione e consumo), cap. 4 (Crisi, bisogni abitativi e reti fiduciarie: le sfide dell’housing sociale in Italia), cap. 5 (Nuovi attori delle rinnovabili e del risparmio energetico). Questo materiale è da integrare con le slide delle lezioni e con gli ulteriori riferimenti bibliografici che verranno forniti all’inizio del corso per il lavoro di gruppo.

• Per i non frequentanti: OBBLIGATORIO: S. Vicari Haddock, (a cura di) (2013), Questioni urbane, Il Mulino, Bologna. UN LIBRO A SCELTA TRA I SEGUENTI: • Bovone, L. e Lunghi, C. (a cura di) (2017), Resistere. Innovazione e vita quotidiana, Donzelli, Roma. • Van der Ploeg, J. D. (2009), I nuovi contadini. Agricoltura sostenibile e globalizzazione, Donzelli, Roma (Solo capitoli: I, III, IV, VI, IX, X) • Magnani, N. (2018), Transizione energetica e società. Temi e prospettive di analisi sociologica, Franco Angeli, Milano.

• Orario ricevimento: giovedì 14. 30 -15. 30 oppure su appuntamento (natalia. magnani@unitn. it)

L’oggetto di studio della sociologia del territorio

• La Sociologia del territorio è la branca della sociologia che studia la società in relazione alle sue forme insediative. • Si caratterizza per l’attenzione agli aspetti sociali; a come le forme d’insediamento influenzano gli aspetti sociali, e viceversa. • I modi in cui la società si organizza nel territorio sono fondamentalmente due, quello urbano e quello rurale. • Tradizionalmente queste due modalità di insediamento sono state studiate separatamente da due discipline distinte.

• L’interesse per gli studio sociologico della città è praticamente coetaneo con la nascita della sociologia (fine 800). • La sociologia rurale assume rilevanza circa 50 anni più tardi (negli anni ‘ 20), quando ci si accorge del divario che sta crescendo tra campagna e città. • Tra i due aspetti dell’insediamento c’è stata, soprattutto in passato, una vera e propria differenza di configurazione fisica, e una separatezza spaziale. • Anche differenza di collocazione accademica.

• Ma tale impostazione dicotomica mostra secondo alcuni di non prestarsi alle esigenze dell’analisi empirica, e di non reggere alle trasformazioni sociali in atto. • Alcuni preferiscono parlare di sociologia del territorio e ritengono la distinzione sociologia urbana-rurale superata.

La Città: difficoltà di definizione • Difficile definirla scientificamente • I sociologi classici ne danno delle definizioni diversificate: ü per M. Weber la città è «un insediamento agglomerato e circoscritto» . ü per L. Wirth la città è «un insediamento relativamente vasto, denso e duraturo di persone socialmente eterogenee» . ü Per L. Gallino la città è «un complesso integrato di popolazione stabilmente insediata, dell’ordine minimo di alcune migliaia di individui, di attività economiche, politiche e amministrative, giuridiche, etc» .

• Diversità delle definizioni operative usate dalle istituzioni pol/amministrative: es. classificazione dei luoghi di residenza come urbani o non urbani, ISTAT, anni ’ 60 e ’ 80. • Il sociologo Barberis: urbani tutti i comuni la cui superficie non urbanizzata è inferiore al 50%. Ma anche in questo caso possibili critiche. • Difficoltà di stabilire in termini rigorosi e condivisi cos’è urbano e cos’è rurale, ma proliferare di cifre sulla popolazione urbana. • Per es. secondo l’ONU (Population Division of the Department of Economic and Social Affairs) il 23 maggio 2007 per la prima volta nella storia dell’umanità la popolazione urbana ha superato quella rurale.

Andamento dell’urbanizzazione: • • • 1800: 2% popolazione urbana 1900: 14% popolazione urbana 2005: 47% popolazione urbana 2006: 50% popolazione urbana 2010: 51, 5% popolazione urbana 2030: 60% popolazione urbana Si veda: www. unpopulation. org.

Distinzioni terminologiche • URBANIZZAZIONE • INURBAMENTO • URBANESIMO

Origini del processo di urbanizzazione Momenti salienti: 1) La rivoluzione neolitica e lo sviluppo dell’agricoltura: pone le basi della nascita della città, ma nel mondo antico e in quello medioevale la quota di popolazione che abita nelle città non supera il 10 -12% del totale. 2) La rivoluzione industriale (1750 in poi in Inghilterra). A partire da quando la società industriale si generalizza, anche la tendenza alla concentrazione urbana della popolazione si afferma. 3) Dalla seconda metà XX secolo: forte accelerazione dell’urbanizzazione a livello mondiale: ciò che appare straordinario non è più l’insediamento urbano ma quello non-urbano.

Secondo l’UN World Urbanization Prospect: • Significativa diversità nei livelli di urbanizzazione raggiunti dalle diverse regioni. L’urbanizzazione si è verificata prima nelle regioni più sviluppate, che quindi hanno raggiunto più alti livelli di urbanizzazione. • Si prevede che la metà della popolazione dell'Asia vivrà in aree urbane entro il 2020, mentre l'Africa ha probabilità di raggiungere un tasso di urbanizzazione del 50 per cento solo nel 2035.

Differenziazione ritmi crescita urbana tra p. s e p. v. s. • Dalla seconda metà del secolo XX secolo i ritmi della crescita urbana sono più elevati nei paesi del Sud mondo, piuttosto che in quelli a maggior sviluppo. • In particolare, Asia e Africa crescono a ritmi più sostenuti. • Si prevede che nei prossimi anni tutto l’aumento della popolazione sarà assorbito dalle città dei paesi meno sviluppati, mentre nelle città dei paesi a maggior sviluppo avrà luogo solo un incremento demografico marginale, di circa 100 milioni di abitanti, con un tasso di crescita annua del 0. 5%

Distribuzione della popolazione urbana mondiale per area principale, 1950, 2011, 2050

• La popolazione rurale mondiale dovrebbe raggiungere un massimo di 3, 4 miliardi nel 2021 e declinare lentamente in seguito, per raggiungere 3, 05 miliardi nel 2050. • Queste tendenze globali sono guidate per lo più dalle dinamiche della crescita della popolazione rurale nelle regioni meno sviluppate, che ospitano oggi quasi il 92 per cento della popolazione rurale mondiale. • Mentre la popolazione rurale delle regioni più sviluppate a partire dal secondo dopoguerra è in costante calo, la popolazione rurale delle regioni meno sviluppate è più che raddoppiato dal 1950 e probabilmente continuerà a crescere fino al 2021 prima di un declino a lungo termine.

• Le proiezioni ONU presuppongono la continuazione della riduzione della fertilità nei paesi in via di sviluppo. • In molti paesi l'incremento naturale (la differenza di nascite meno decessi) rappresenta il 60 per cento o più di crescita della popolazione urbana.

Distribuzione della popolazione e dimensione degli insediamenti: • I 3, 6 miliardi di abitanti delle città di oggi sono distribuiti in modo non uniforme tra gli insediamenti urbani di diversa dimensione. • Nel 2011, 23 agglomerati urbani sono stati qualificati come megalopoli perché avevano almeno 10 milioni di abitanti.

• Nel 1970, il mondo aveva solo due megalopoli: Tokyo e New York. Da allora il loro numero è aumentato notevolmente e la maggior parte delle nuove megalopoli sono sorte nei paesi in via di sviluppo. • Oggi, l’Asia ha 13 megalopoli, l'America Latina ne ha 4, e Africa, Europa e America del Nord hanno 2 ciascuno. Nel 2025, si prevede che Asia ne guadagnerà altre nove, l’America Latina due, e l'Africa, Europa e in America del Nord una ciascuno. • Chiara tendenza di accelerata concentrazione urbana in Asia.

• Nonostante la loro visibilità e dinamismo, le megalopoli rappresentano un piccola proporzione percentuale della popolazione urbana mondiale: 13, 6 per cento nel 2025. • Più della metà della popolazione urbana vive nei centri urbani con meno di mezzo milione di abitanti. • Secondo le proiezioni ONU il futuro della popolazione urbana sarà sempre più concentrata in grandi città di un milione o più di abitanti.

• Di fronte alle opportunità e le sfide connesse con l'urbanizzazione, molti governi hanno considerato la distribuzione spaziale della loro popolazione come una preoccupazione. • Nel 2009, l’ 83 per cento dei governi hanno espresso preoccupazione per il loro modello di distribuzione della popolazione. Tra i paesi in via di sviluppo, il 58 per cento ha espresso il desiderio di modificare la distribuzione spaziale delle loro popolazioni. • Le politiche volte a modificare la distribuzione spaziale di una popolazione spesso si concentrano sui modi per ridurre l’immigrazione verso le grandi città. Nel 1976, il 44 per cento dei paesi in via di sviluppo ha riferito di aver attuato tali politiche ed nel 2011 la percentuale era salita al 72 per cento.

“Managing urban areas has become one of the most important development challenges of the 21 st century. Our success or failure in building sustainable cities will be a major factor in the success of the post-2015 UN development agenda” (John Wilmoth, Director of UN DESA’s Population Division).

“If well managed, cities offer important opportunities for economic development and for expanding access to basic services, including health care and education, for large numbers of people. Providing public transportation, as well as housing, electricity, water and sanitation for a densely settled urban population is typically cheaper and less environmentally damaging than providing a similar level of services to a dispersed rural population” (World Urbanization Prospects 2014).

• «La città è lo spazio più avanzato dei nostri problemi globali più gravi: gestione dei conflitti, sviluppo tecnologico, disuguaglianze, controllo dei flussi migratori. Un luogo privilegiato, quindi, per osservare le contraddizioni principali di quel nuovo “assemblaggio” tra sovranità, territorio e diritti che è la globalizzazione» (Saskia Sassen, 2008). • Vedi: http: //cartografareilpresente. org/atlante-citta

La forma urbis: differenziazione e trend

La citta preindustriale (es. città medioevale) • Struttura socio-spaziale relativamente semplice. • La disuguaglianza è fortissima. • I gruppi sociali coabitano lo spazio urbano in stretta prossimità. • La mobilità è ristretta ai mercanti. • La rottura fondamentale della sua forma è provocata da un nuovo motore di sviluppo, le prime industrie.

La città industriale (es. Birmingham, Liverpool, Manchester nel XIX secolo): Ø Cause: sviluppo industriale e inurbamento. Ø Forma fisica della città: fortemente divisa. Ø La mobilità delle persone è ristretta alle élite. Ø Forma piramidale della struttura sociale.

La metropoli fordista: Ø Suburbanizzazione. Ø Fenomeno del pendolarismo. Ø Emergere di conurbazioni e aree metropolitane. Ø Morfologia sociale: si va progressivamente ingrossando la classe media.

La città diffusa: • Caratteristiche: dispersione delle residenze e attività, perdita di rilevanza confini, presenza di flussi consistenti di persone che si muovo dall’esterno al suo interno. • Si parla anche di arcipelago metropolitano = nodi di successo in quanto connessi a reti più ampie. • Policentrismo • Sviluppo del periurbano (diverso da sub-urbano) • Andamento dell’urbanizzazione a salti, leapfrog development • Diseguaglianze sociali: tenuta controversa della classe media

• Tipi di spazio diffuso nelle fasce esterne alle aree metropolitane: Ø Edge cities Ø Distretti industriali Ø Gated communities

• La riurbanizzazione S. Sassen in Cities in a World Economy (1994) documenta la variazione percentuale della popolazione nel core in alcune metropoli europee tra ‘ 85 e ‘ 90. In Italia il fenomeno si verifica in ritardo e in forma più debole. La spinta centrifuga e la ri-urbanizzazione rappresentano due tendenze non necessariamente contradditorie, legate a diverse convenienze localizzative.

Fattori che generano la città diffusa: • • Globalizzazione economica Integrazione europea Dinamiche locali di sviluppo Fattori di carattere sociale e culturale

Processi che caratterizzano la città diffusa: • Consumo di suolo • Riorganizzazione dello spazio urbano e non in funzione della mobilità • Intensificarsi dell’uso dello spazio e del tempo • Trasformazione della città per parti e progetti

Liceo sportivo correggio

Liceo sportivo correggio Corrado magnani

Corrado magnani Docente tradicional vs docente innovador

Docente tradicional vs docente innovador Toponimia de costa o chala

Toponimia de costa o chala Indagine statistica classe prima

Indagine statistica classe prima Reyneri introduzione alla sociologia del mercato del lavoro

Reyneri introduzione alla sociologia del mercato del lavoro Perfil del docente del siglo xxi

Perfil del docente del siglo xxi Cualidades del docente del siglo xxi

Cualidades del docente del siglo xxi Dominio 1 del marco del buen desempeño docente

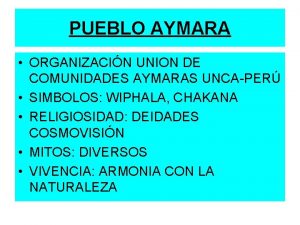

Dominio 1 del marco del buen desempeño docente Territorio de los aymaras

Territorio de los aymaras Babilonia territorio actual

Babilonia territorio actual Francia territorio

Francia territorio Territorio solidario

Territorio solidario Mexico antes de perder territorio

Mexico antes de perder territorio La popolazione della spagna

La popolazione della spagna Il territorio della lombardia è prevalentemente

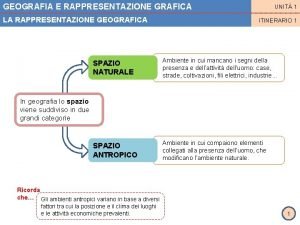

Il territorio della lombardia è prevalentemente Rappresentazione grafica di una porzione di territorio

Rappresentazione grafica di una porzione di territorio Territorio vertebrobasilar

Territorio vertebrobasilar Settore primario danimarca

Settore primario danimarca La mappa non è il territorio bateson

La mappa non è il territorio bateson Espacio geografico territorio

Espacio geografico territorio Não jogue sua vida fora

Não jogue sua vida fora Atividades sobre ocupação do território brasileiro 4 ano

Atividades sobre ocupação do território brasileiro 4 ano Territorio de identidade do aluno

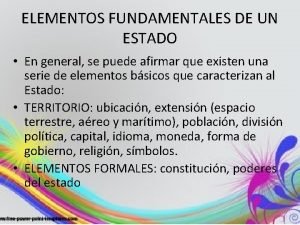

Territorio de identidade do aluno Características de territorio

Características de territorio La bandiera delle marche

La bandiera delle marche Atividades sobre ocupação do território brasileiro 4 ano

Atividades sobre ocupação do território brasileiro 4 ano Mapa conceptual de la quinua

Mapa conceptual de la quinua Territorio triangolare tra egitto e giordania

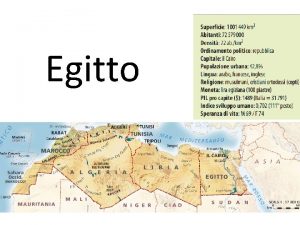

Territorio triangolare tra egitto e giordania L'autonomia scolastica

L'autonomia scolastica Ley general del servicio profesional docente

Ley general del servicio profesional docente Doveri degli insegnanti

Doveri degli insegnanti Didctica

Didctica Datos informativos del docente

Datos informativos del docente Saber disciplinar del docente

Saber disciplinar del docente Das firma

Das firma Sanciones de los profesores

Sanciones de los profesores Saberes experienciales

Saberes experienciales Deontologia del docente

Deontologia del docente Logros del tecnico docente conevyt

Logros del tecnico docente conevyt Rol del docente en el modelo romantico

Rol del docente en el modelo romantico Stato giuridico del docente

Stato giuridico del docente Deontologia del docente

Deontologia del docente Funcion del docente en el modelo educativo

Funcion del docente en el modelo educativo Ley general del servicio profesional docente 2019 pdf

Ley general del servicio profesional docente 2019 pdf Organigrama de un policlinico

Organigrama de un policlinico Perfil del docente de bachillerato general

Perfil del docente de bachillerato general Paradigma de la sociologia

Paradigma de la sociologia