Die Sprache der Mystik Die Verwendung der Suffixe

- Slides: 33

Die Sprache der Mystik Die Verwendung der Suffixe –heit, -keit und –ung im Zuge der theologisch-mystischen Sprachentwicklung

Universität Bielefeld Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaft Veranstaltung: Geschichte der deutschen Sprache Veranstalter: Prof. Dr. Ulrich Seelbach Referat ausgearbeitet von Christine Waterbör & Holger Selig WS 2003 / 2004

Der Begriff Mystik • Religiöse Strömung ab ca. 1200 bis Beginn des Pietismus um 1675 • Die Mystiker strebten nach einer Vereinigung der Seele mit Gott (unio mystica) • Dieses theologische Problem verlangte Begriffe, die es im Deutschen so noch nicht gab. • „Die beiden Hauptzüge der mystischen Sprache [. . . ] sind Bildlichkeit und Vergeistigung“ (Kunisch 1974)

Der Begriff Mystik • Die Mystiker standen vor dem Problem, religiöse Inhalte und religiöses Erleben in ihrer Alltagssprache ausdrücken zu wollen. Dazu fehlte dem Deutschen jedoch der nötige Wortschatz. • Es entstand also ein Widerspruch zwischen – Ablehnung von Fremdwörtern und – fehlenden deutschen Ausdrucksmöglichkeiten

Der Begriff Mystik • Ziel: das intensive religiöse Erleben – nachvollziehbar und – erlebbar machen • Die deutschen Mystiker lehnten daher Lehn– und Fremdwörter weitgehend ab. Es entstand ein kreativer Wortschöpfungsprozess

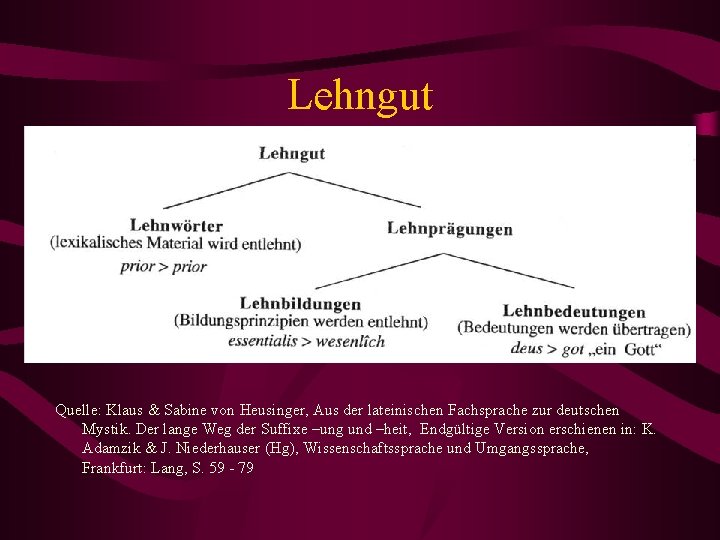

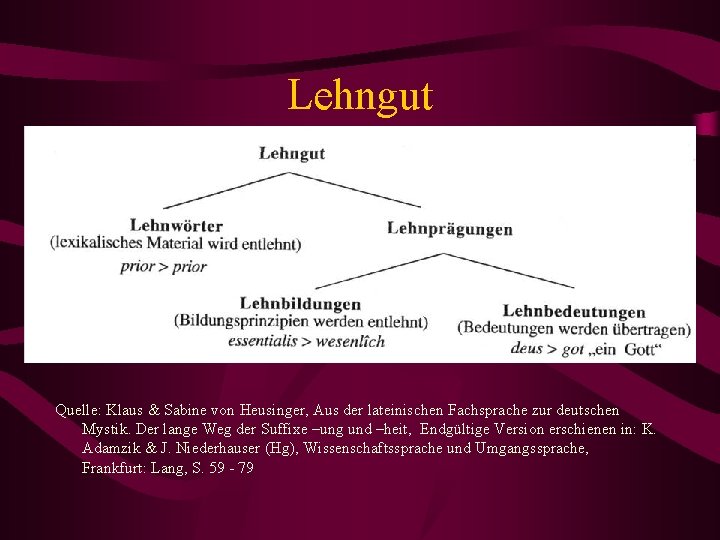

Lehngut Quelle: Klaus & Sabine von Heusinger, Aus der lateinischen Fachsprache zur deutschen Mystik. Der lange Weg der Suffixe –ung und –heit, Endgültige Version erschienen in: K. Adamzik & J. Niederhauser (Hg), Wissenschaftssprache und Umgangssprache, Frankfurt: Lang, S. 59 - 79

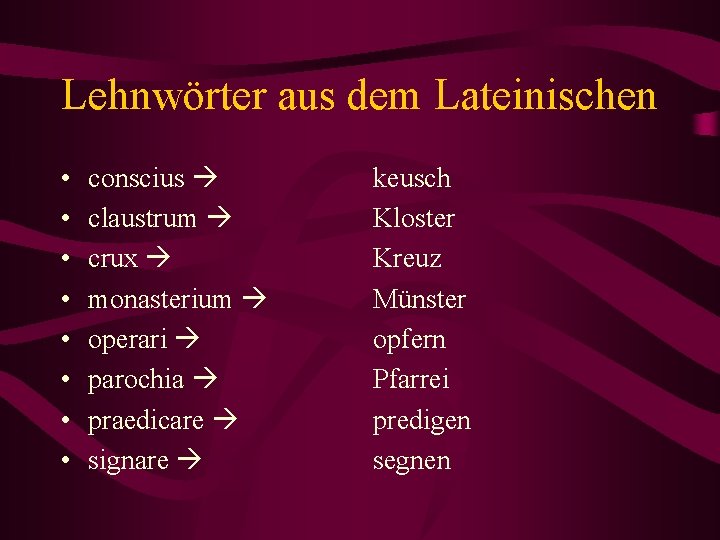

Lehnwörter aus dem Lateinischen • • conscius claustrum crux monasterium operari parochia praedicare signare keusch Kloster Kreuz Münster opfern Pfarrei predigen segnen

Lehnübersetzungen / Bedeutungswandel • Lehnübersetzungen: – Misericors wird zu barmherzig miser = arm, cor = Herz – Confessio wird zu Bekenntnis ahd. bi-jiht, mhd. jehen = sagen - conscientia (eigentlich mitwissen) wird zu Gewissen - Aus compassio wird Mitleid. • Bedeutungswandel: – Umdeutung von ahd. buoza (abgel. von baz = besser) eigentlich Besserung, wird unter Einfluss von lat. poenitentia zu Buße und bekam seine neue christliche Bedeutung.

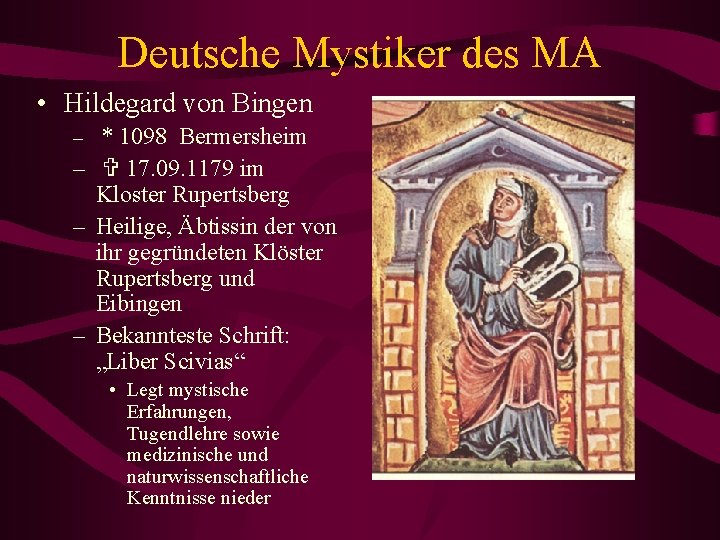

Deutsche Mystiker des MA • Hildegard von Bingen – * 1098 Bermersheim – V 17. 09. 1179 im Kloster Rupertsberg – Heilige, Äbtissin der von ihr gegründeten Klöster Rupertsberg und Eibingen – Bekannteste Schrift: „Liber Scivias“ • Legt mystische Erfahrungen, Tugendlehre sowie medizinische und naturwissenschaftliche Kenntnisse nieder

Deutsche Mystiker des MA Hildegard von Bingen wird 1098 bei Alzey geboren und als vornehme Tochter im Kloster erzogen, 1147 gründet sie bei Bingen ein neues Kloster und stirbt dort am 17. 9. 1179. Ihr Lebenswerk: Prophetische Visionen, Schriftstellerin, Komponistin sakraler Musik. Im Laufe ihres Lebens schreibt sie ein Kyrie, 35 Antiphone, 19 Responsorien, sieben Sequenzen.

Deutsche Mystiker des MA • Meister Eckhart – * ca. 1260 • • – V 1328 Genaue Daten bis 1294 unbekannt. Theologe, Prediger und Mystiker Predigte in Köln, Straßburg, Paris Bekannte Werke sind seine deutschen Predigten und das „Opus tripartitum“ Holzschnitt, soll Meister Eckhart beim Predigen zeigen. Sein tatsächliches Aussehen ist jedoch unbekannt.

Abstraktsuffixe • Zum ersten mal befassten sich die Mystiker mit einer bildhaften sprachlichen Darstellung religiöser Erfahrungen. • Dazu musste man neues Vokabular kreieren und etablieren. • Dies wurde hauptsächlich mittels Suffigierung umgesetzt.

Abstraktsuffixe Im folgenden befassen wir uns mit den drei häufigsten Suffixen: • -heit • -keit • -ung

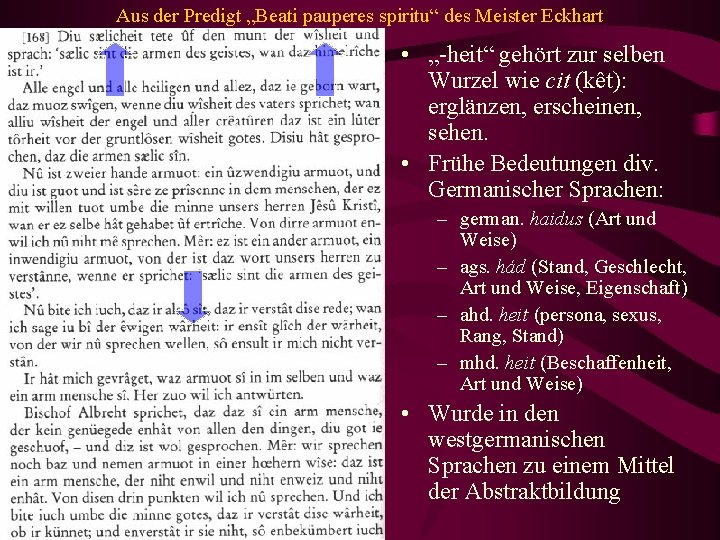

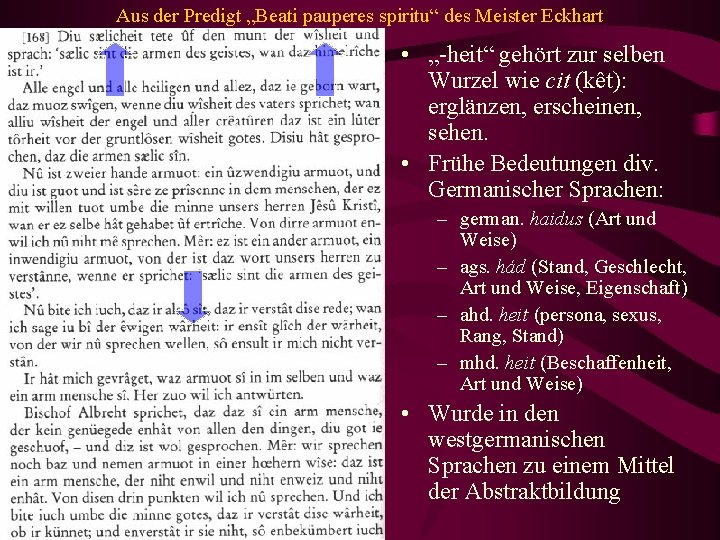

Aus der Predigt „Beati pauperes spiritu“ des Meister Eckhart • „-heit“ gehört zur selben Wurzel wie cit (kêt): erglänzen, erscheinen, sehen. • Frühe Bedeutungen div. Germanischer Sprachen: – german. haidus (Art und Weise) – ags. hád (Stand, Geschlecht, Art und Weise, Eigenschaft) – ahd. heit (persona, sexus, Rang, Stand) – mhd. heit (Beschaffenheit, Art und Weise) • Wurde in den westgermanischen Sprachen zu einem Mittel der Abstraktbildung

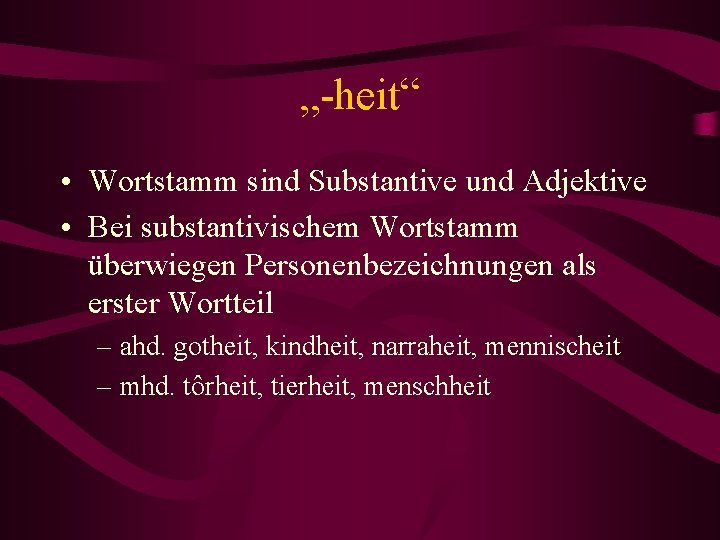

„-heit“ • Wortstamm sind Substantive und Adjektive • Bei substantivischem Wortstamm überwiegen Personenbezeichnungen als erster Wortteil – ahd. gotheit, kindheit, narraheit, mennischeit – mhd. tôrheit, tierheit, menschheit

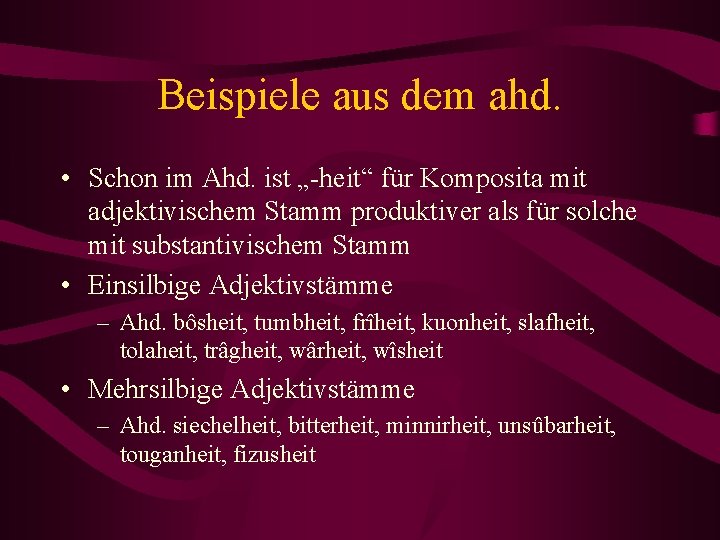

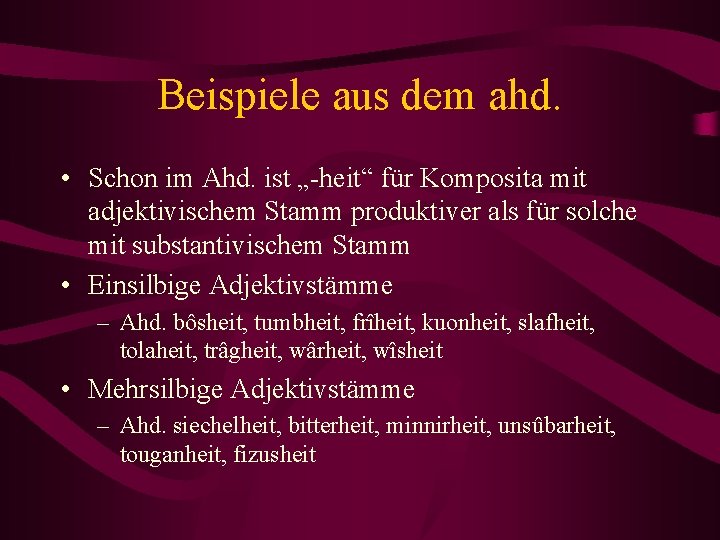

Beispiele aus dem ahd. • Schon im Ahd. ist „-heit“ für Komposita mit adjektivischem Stamm produktiver als für solche mit substantivischem Stamm • Einsilbige Adjektivstämme – Ahd. bôsheit, tumbheit, frîheit, kuonheit, slafheit, tolaheit, trâgheit, wârheit, wîsheit • Mehrsilbige Adjektivstämme – Ahd. siechelheit, bitterheit, minnirheit, unsûbarheit, touganheit, fizusheit

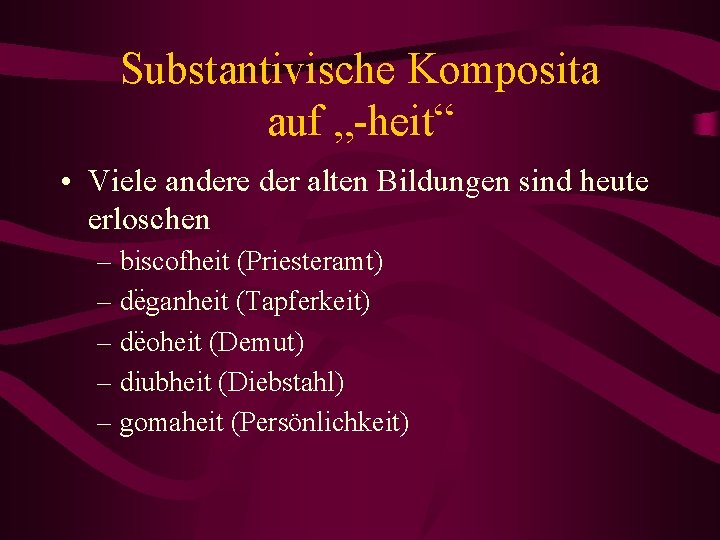

Substantivische Komposita auf „-heit“ • Viele andere der alten Bildungen sind heute erloschen – biscofheit (Priesteramt). . – deganheit (Tapferkeit). . – deoheit (Demut) – diubheit (Diebstahl) – gomaheit (Persönlichkeit)

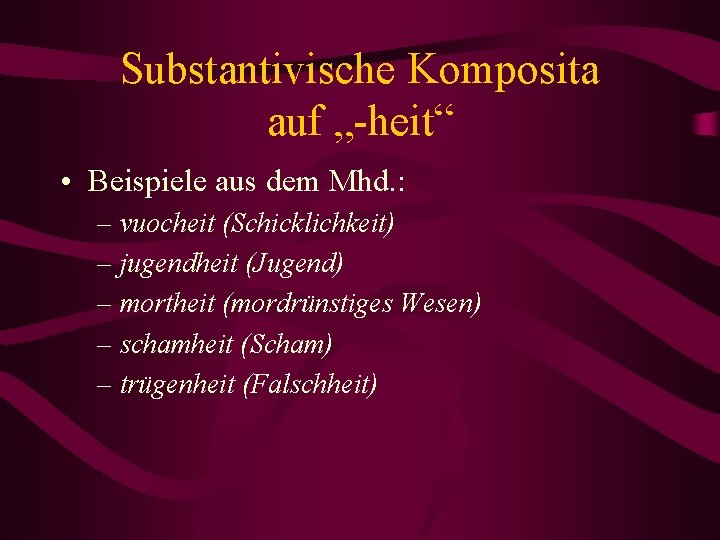

Substantivische Komposita auf „-heit“ • Beispiele aus dem Mhd. : – vuocheit (Schicklichkeit) – jugendheit (Jugend) – mortheit (mordrünstiges Wesen) – schamheit (Scham) – trügenheit (Falschheit)

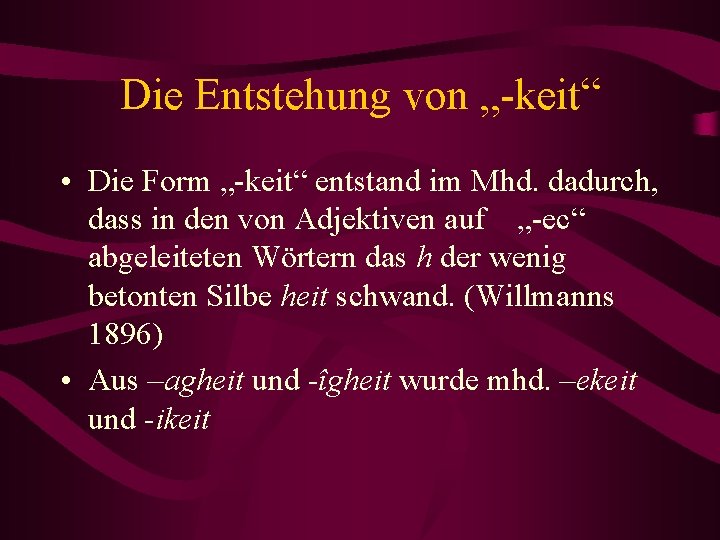

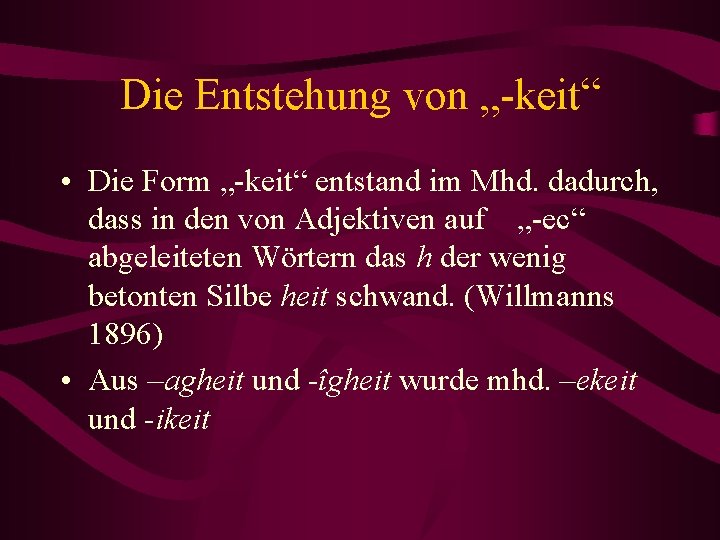

Die Entstehung von „-keit“ • Die Form „-keit“ entstand im Mhd. dadurch, dass in den von Adjektiven auf „-ec“ abgeleiteten Wörtern das h der wenig betonten Silbe heit schwand. (Willmanns 1896) • Aus –agheit und -îgheit wurde mhd. –ekeit und -ikeit

Die Entstehung von „-keit“ • -ag und –ig waren weiterhin produktiv und standen in Konkurrenz zu den einfachen Stämmen. (girig – gire) • Somit konnte man von Adjektiven auf –ag und –ig Substantivierungen auch direkt auf die Stammform beziehen. (girig-heit gire-keit)

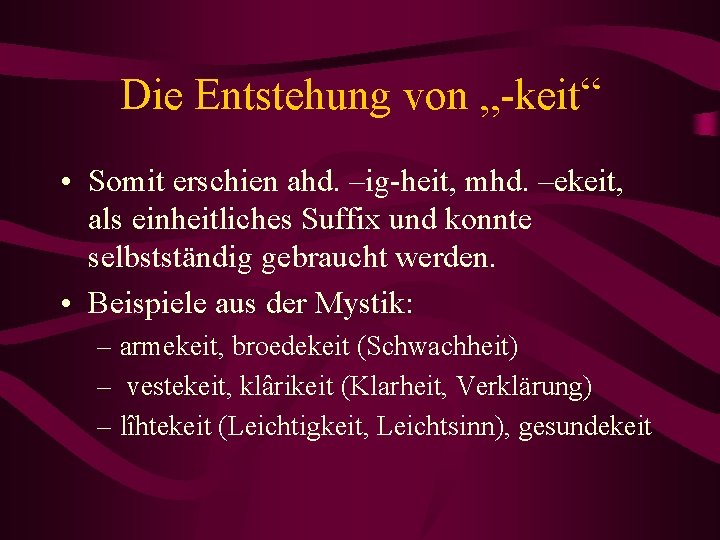

Die Entstehung von „-keit“ • Somit erschien ahd. –ig-heit, mhd. –ekeit, als einheitliches Suffix und konnte selbstständig gebraucht werden. • Beispiele aus der Mystik: – armekeit, broedekeit (Schwachheit) – vestekeit, klârikeit (Klarheit, Verklärung) – lîhtekeit (Leichtigkeit, Leichtsinn), gesundekeit

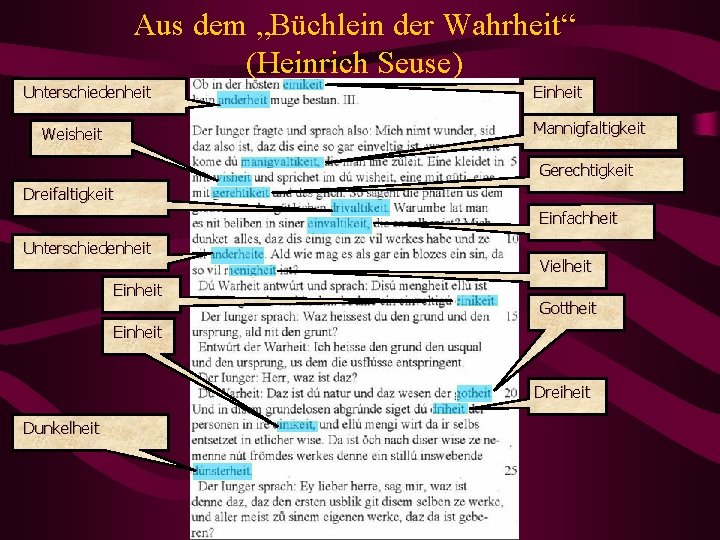

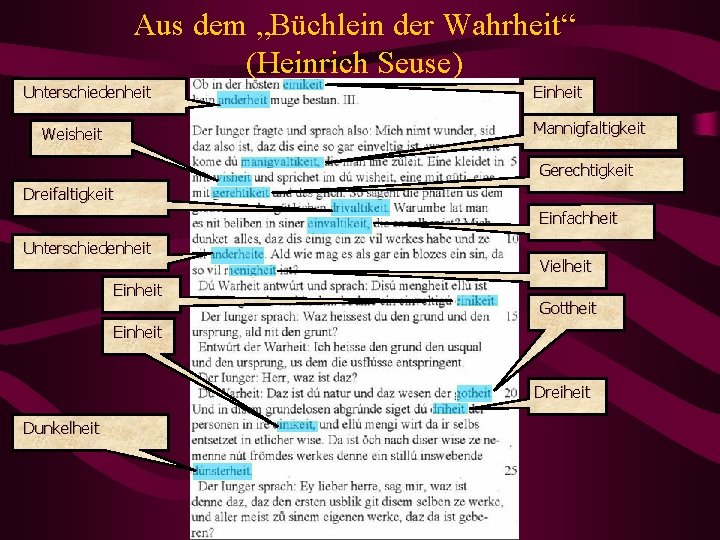

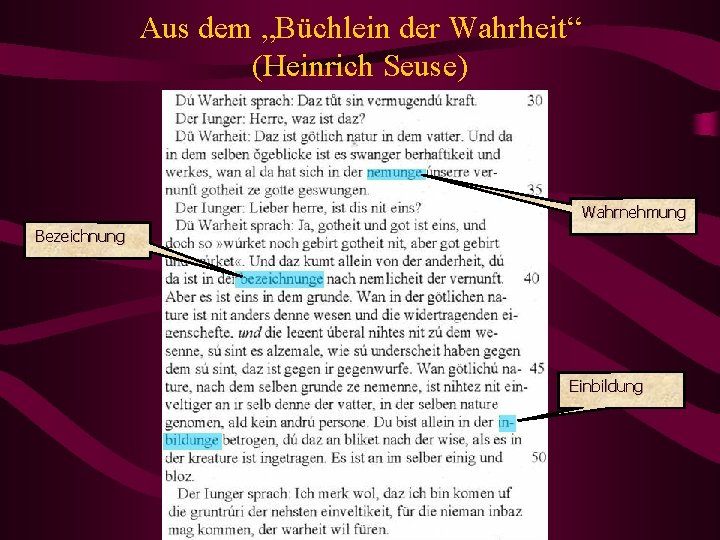

Aus dem „Büchlein der Wahrheit“ (Heinrich Seuse) Unterschiedenheit Einheit Mannigfaltigkeit Weisheit Gerechtigkeit Dreifaltigkeit Einfachheit Unterschiedenheit Einheit Vielheit Gottheit Einheit Dreiheit Dunkelheit

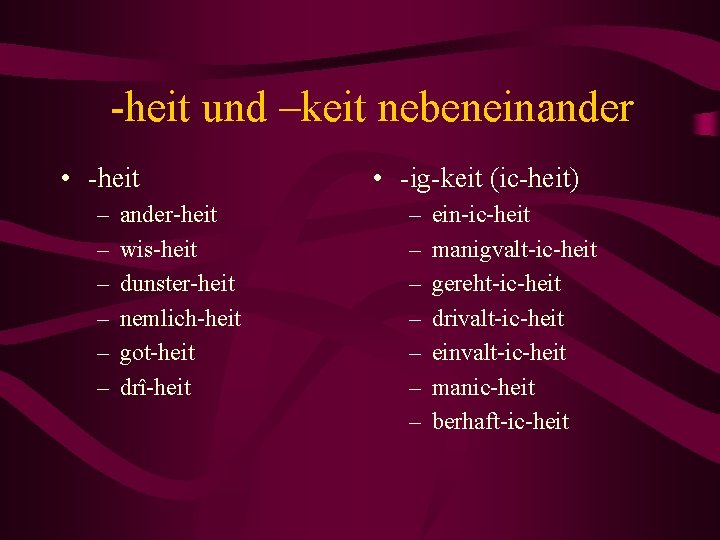

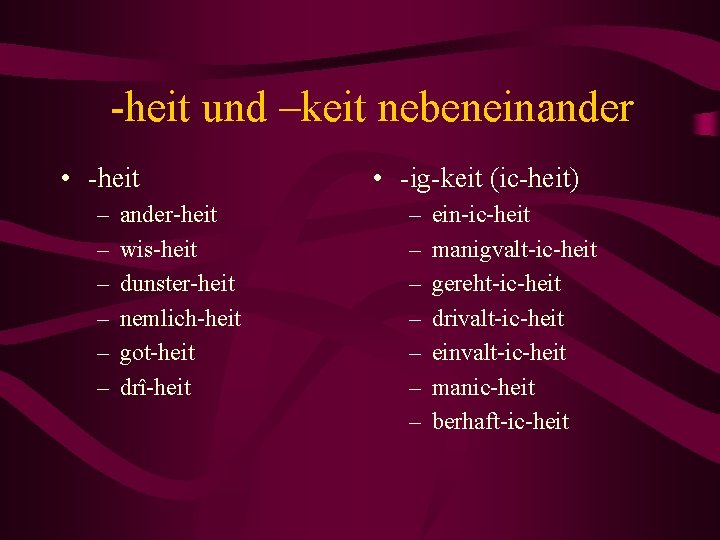

-heit und –keit nebeneinander • -heit – – – ander-heit wis-heit dunster-heit nemlich-heit got-heit drî-heit • -ig-keit (ic-heit) – – – – ein-ic-heit manigvalt-ic-heit gereht-ic-heit drivalt-ic-heit einvalt-ic-heit manic-heit berhaft-ic-heit

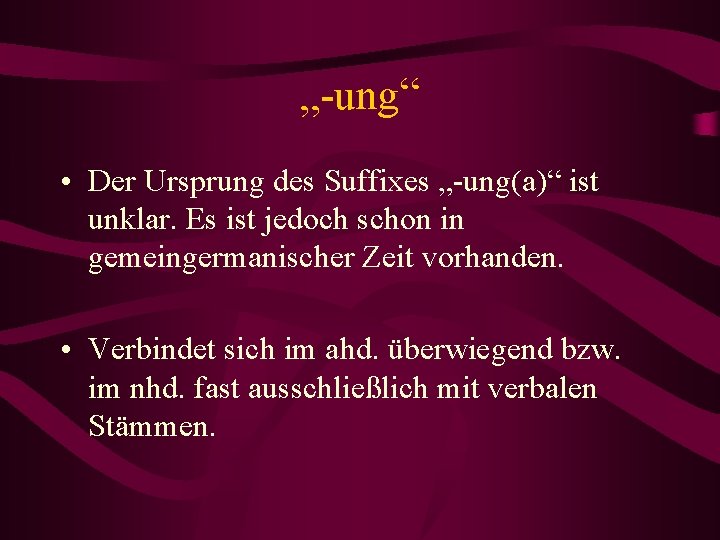

„-ung“ • Der Ursprung des Suffixes „-ung(a)“ ist unklar. Es ist jedoch schon in gemeingermanischer Zeit vorhanden. • Verbindet sich im ahd. überwiegend bzw. im nhd. fast ausschließlich mit verbalen Stämmen.

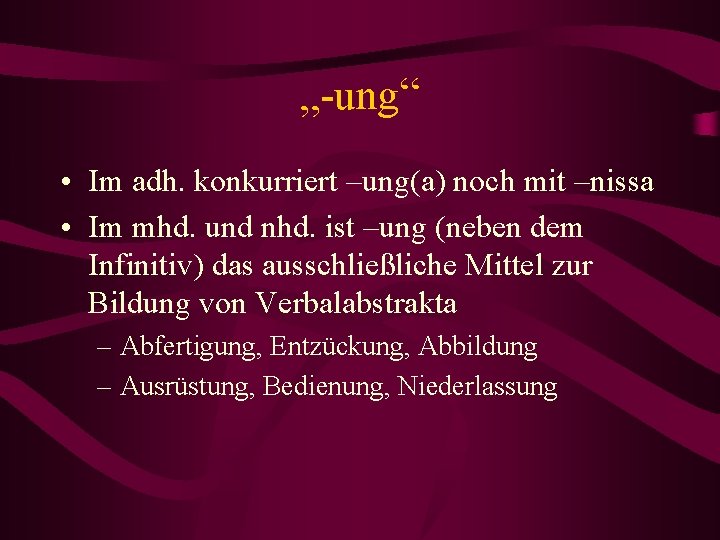

„-ung“ • Im adh. konkurriert –ung(a) noch mit –nissa • Im mhd. und nhd. ist –ung (neben dem Infinitiv) das ausschließliche Mittel zur Bildung von Verbalabstrakta – Abfertigung, Entzückung, Abbildung – Ausrüstung, Bedienung, Niederlassung

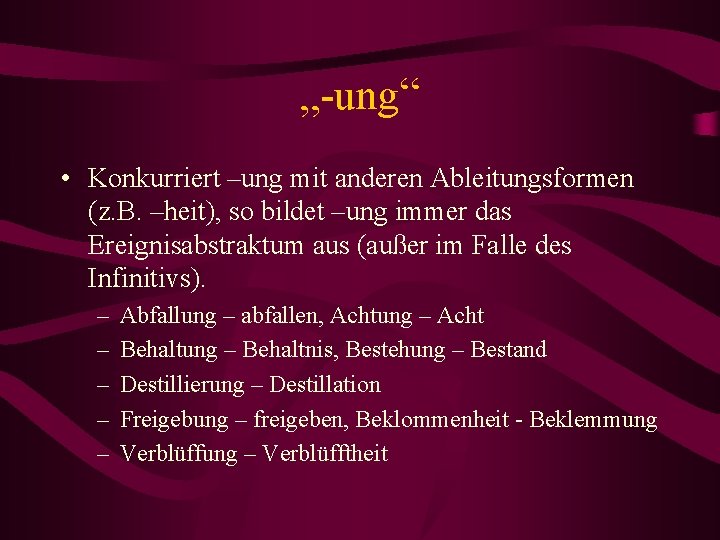

„-ung“ • Konkurriert –ung mit anderen Ableitungsformen (z. B. –heit), so bildet –ung immer das Ereignisabstraktum aus (außer im Falle des Infinitivs). – – – Abfallung – abfallen, Achtung – Acht Behaltung – Behaltnis, Bestehung – Bestand Destillierung – Destillation Freigebung – freigeben, Beklommenheit - Beklemmung Verblüffung – Verblüfftheit

„-ung“ • Abstraktbildungen auf –ung treten besonders häufig in Fachsprachen auf. – Evaluierung, Annulierung, Distanzierung – Zentrifugierung, Raffinierung, Säkularisierung • Viele theologische Begriffe waren vermutlich schon im Latein Fachtermini.

„-ung“ • -(at)io war dabei ähnlich wie später –ung fach- oder wissenschaftssprachlich markiert. – benedictio – wolasprechunge, conversio – bekerung – inspiratio – înblasung, compassio – mitelîdunge – acceptio – emphahung, visio – anschouwunge

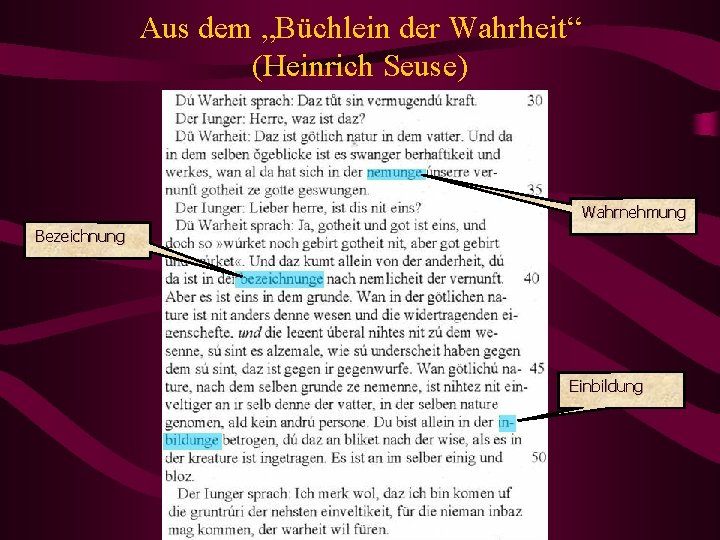

Aus dem „Büchlein der Wahrheit“ (Heinrich Seuse) Wahrnehmung Bezeichnung Einbildung

„-ung“ • Die Korrespondenz zwischen den lat. Abstrakta und ihren mhd Entsprechungen wurde so stark empfunden, dass, obwohl andere Formen zur Verfügung standen, die Mystiker oft neue Formen bildeten. • Durch lat. Einfluss bildet heute –ung Ereignisabstrakta, während –heit ausschließlich Zustandsabstrakta ableitet.

„-ung“ Latein Neubildung Vorh. Wort actio tuowunge tât amissio verliesunge verlust dimissio ablâzunge ablâz omnipotentia almehtikeit almaht

Weitere Wortschöpfungen der Mystik • • • Anschauung Berührung Einbildung Empfänglichkeit Heimlichkeit Unbegreiflichkeit • • • Wesen entrücken Eindruck Einfluss Einkehr einleuchten empfindlich gründlich unaussprechlich

Literatur – und Quellverzeichnis Heusinger, Klaus & Sabine, Aus der lateinischen Fachsprache zur deutschen Mystik. Der lange Weg der Suffixe –ung und –heit, Endgültige Version erschienen in: K. Adamzik & J. Niederhauser (Hg), Wissenschaftssprache und Umgangssprache, Frankfurt: Lang, S. 59 – 79. Kunisch, Herbert, Spätes Mittelalter (1250 -1500). in: F. Maurer/ H. Rupp (Hg), Deutsche Wortgeschichte. Band 1, Berlin und New York³ Seuse, Heinrich, Das Buch der Wahrheit. Kritisch herausgegeben von Loris Sturlese und Rüdiger Blumrich, Felix Meiner Verlag, Hamburg 1993 Willmanns, Wilhelm, Deutsche Grammatik. Gotisch, Alt-, Mittel- und Neuhochdeutsch. Band 2: Wortbildung. Berlin und Leipzig²

Suffixes ure

Suffixes ure Suffixe

Suffixe Parole en grec

Parole en grec Suffixe graphie medical

Suffixe graphie medical Is al a suffix

Is al a suffix Musik ist eine sprache die jeder mensch versteht

Musik ist eine sprache die jeder mensch versteht Sprache der werbung

Sprache der werbung Stammbaum germanische sprachen

Stammbaum germanische sprachen Fälle in der deutschen sprache

Fälle in der deutschen sprache Verrohung der sprache

Verrohung der sprache Erich fried ein hund der stirbt

Erich fried ein hund der stirbt Kommunikationsbereiche

Kommunikationsbereiche Verlorener performativ

Verlorener performativ Vereinfachung der deutschen sprache

Vereinfachung der deutschen sprache Tonverlauf

Tonverlauf Martina passivich

Martina passivich Pierre schillinger

Pierre schillinger Verwendung von aluminium

Verwendung von aluminium Palstek verwendung

Palstek verwendung Verwendung von ethen

Verwendung von ethen Lebensmittelfarbstoffe chemie

Lebensmittelfarbstoffe chemie Formaldehyd verwendung

Formaldehyd verwendung Verwendung salz

Verwendung salz Schmelzflusselektrolyse chemgapedia

Schmelzflusselektrolyse chemgapedia Die mier en die springkaan

Die mier en die springkaan Der daumen pflückt die pflaumen

Der daumen pflückt die pflaumen Wir sprechen ihre sprache

Wir sprechen ihre sprache Faszination sprache

Faszination sprache Sprache ist ein schatz

Sprache ist ein schatz Ubbi dubbi language rules

Ubbi dubbi language rules Entwicklung deutsche sprache

Entwicklung deutsche sprache Kaschubien

Kaschubien Friesisch sprache

Friesisch sprache Inhaltsbezogene grammatik

Inhaltsbezogene grammatik