Comment un apprenant finnophone matrisetil les stratgies dadresse

- Slides: 24

Comment un apprenant finnophone maîtrise-t-il les stratégies d’adresse en français ? Eva Havu Université de Helsinki/ Paris 3 – CIEH eva. havu@helsinki. fi

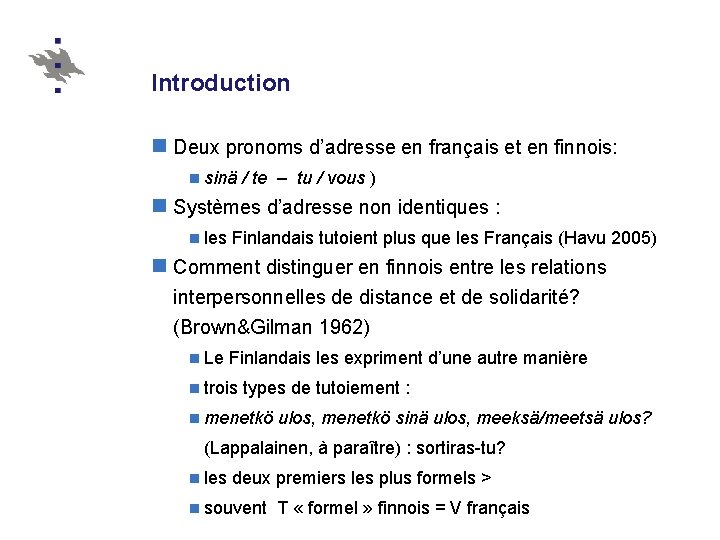

Introduction n Deux pronoms d’adresse en français et en finnois: n sinä / te – tu / vous ) n Systèmes d’adresse non identiques : n les Finlandais tutoient plus que les Français (Havu 2005) n Comment distinguer en finnois entre les relations interpersonnelles de distance et de solidarité? (Brown&Gilman 1962) n Le Finlandais les expriment d’une autre manière n trois types de tutoiement : n menetkö ulos, menetkö sinä ulos, meeksä/meetsä ulos? (Lappalainen, à paraître) : sortiras-tu? n les deux premiers les plus formels > n souvent T « formel » finnois = V français

Introduction n L’emploi d’appellatifs plus rare en finnois qu’en français n situations familières, non formelles: surtout emploi phatique (Hakulinen & alii 2004 : 1024) n situations officielles, publiques : plus répandus (monsieur le ministre, mon général / herra ministeri, herra kenraali). n Le système d’adresse finnois ne peut donc pas être directement utilisé en français n Le système d’adresse d’un apprenant de français finnophone: n le tutoiement probablement surreprésenté n les appellatifs probablement sous-représentés n guère de variation dans les stratégies d’adresse d’après la situation de communication

L’enseignement des langues en Finlande Enseignement des langues étrangères en Finlande à partir de la troisième année scolaire (à 9 ans): - langue A 1 (le plus souvent l’anglais): pendant 10 ans; objectif: niveau B 2. 1. en anglais, autres langues: - - niveau B 1. 1. -B 1. 2. langue optionnelle A 2 en 4ème ou 5ème année scolaire langue B 2 en septième année scolaire langue optionnelle B 3 en première classe de lycée L’objectif pour les langues B: niveau A 2 (langue B 2 : plutôt niveau A 2. 2, langue B 3 : plutôt niveau A 2. 1)

Le projet HY-Talk http: //www. helsinki. fi/sokla/vieki/index. htm n HY-TALK (janvier 2007>): n évaluer les différentes compétences linguistiques orales, y inclus les compétences interculturelles n voir comment elles se situent sur l’échelle du Cadre de Référence Européen. n Prendre en vidéo les prestations d’une cinquantaine d’élèves en langue A 1/A 2 n en première année du collège (A 1. 2 ) n en première année de lycée (A 2. 1) nà la fin des études scolaires (B. 1. 1) n Faire évaluer ces dialogues par des évaluateurs « neutres »

Le projet HY-Talk http: //www. helsinki. fi/sokla/vieki/index. htm n Taches données aux élèves: n monologue n interview n trois (auto présentation) par un francophone dialogues entre élèves n Situations artificielles (cf. Lumley & Brown 2005): demandent des capacités de simulation n Compétences orales visées: Direction générale de l’enseignement (Opetushallitus), 2003, annexe 1): n Collégiens: exprimer quelques besoins immédiats d’une manière limitée en utilisant un vocabulaire de base très élémentaire

Le projet HY-Talk http: //www. helsinki. fi/sokla/vieki/index. htm n Lycéens: maîtriser des situations de communication simples et se débrouiller dans les situations de service les plus communes n Niveau le plus élevé: maîtriser le vocabulaire des situations de communication normales et parler de sujets qui intéressent en se servant d’un vocabulaire relativement vaste et d’une gamme de structures différentes n Description des objectifs socioculturels de l’enseignement des langues à l’école (National core curriculum for upper secondary schools 2003, p. 94): sensibiliser les élèves aux différences socioculturelles (les compétences qu’il faut acquérir pas précisées).

Le projet HY-Talk http: //www. helsinki. fi/sokla/vieki/index. htm n Tests: comprennent des actes de langage (salutations, remerciements, requêtes) qui souvent (mais pas régulièrement) accompagnés d’appellatifs en français (Kerbrat-Orecchioni 1992 : 24 -25, Schegloff 1979 : 334) n Les tests deux premiers niveaux ne donnent guère la possibilité à l’expression d’autres valeurs pragmatiques (mécanique de la conversation, niveau relationnel) n Guère la possibilité à la variation des pronoms d’adresse: n dialogues entre élèves du même âge simulant des situations entre jeunes de leur âge > T n interview menée par un adulte francophone: V devrait apparaître.

L’adresse dans les manuels de français n Séries de manuels de français les plus utilisées: petits dialogues où les appellatifs sont bien présents n Apparaissent surtout dans certaines fonctions pragmatiques typiques: salutations, remerciements, répliques adversatives (mais chérie) et interpellations (emploi phatique). n L’emploi des appellatifs parfois exagéré dans ces méthodes (rappeler aux finnophones l’emploi plus courant des appellatifs en français ? ): (Dialogue entre vendeuse et jeune Finlandaise) - Madame, c’est combien ? - 280 francs, mademoiselle. […] - Voilà, Madame. Ce sont mes derniers sous. . (Pont Astérisque, p. 18)

L’adresse dans les manuels de français n Situations de communication: surtout situations familières n famille, amis : tutoiement n situations adulte-jeune: adresse non-réciproque n situations de service: vouvoiement n situations varient peu: la grande variation des stratégies d’adresse n’y est pas présentée n Absence d’interactions authentiques en classe n L’emploi naturel de vous de politesse très limité (on se tutoie en classe) > s’utilise dans des situations artificielles n Tutoiement plus facile: le morphème verbal ne change pas à l’oral (je mange – tu manges). n L’apprentissage approfondie des stratégies d’adresse dépend donc de l’enseignant

L’adresse et les compétences socioculturelles et sociolinguistiques n La multitude des variantes des stratégies d’adresse difficile où impossible à acquérir: L’adresse constitue déjà en soi un champ sociolinguistique très complexe (Dewaele 2004 : 307). n Les apprenants dont la langue maternelle possède un système à pronoms d’adresse multiples trouvent le système de pronoms d’adresse français plus difficile que ceux dont la première langue ne connaît qu’un pronom d’adresse (p. ex. l’anglais) Dewaele & Planchenault (2006: 165) n conscients n les des multiples problèmes posés par le choix deuxièmes ne se doutent pas encore de la quantité de problèmes sociolinguistiques et -culturels

L’adresse et les compétences socioculturelles et sociolinguistiques n La maîtrise parfaite des règles d’adresse ne garantit pas l’emploi impeccable des pronoms (cf. Dewaele 2002 : 159, 2004 : 307) : le choix lié e. a. nà l’âge des locuteurs nà la situation de communication n au degré de connaissance nà l’aspect physique nà la hiérarchie n Toute interaction: catégorisation des contextes de l’activité (activité sérieuse / blague, contexte formel / informel, etc. ) > choix des bonnes formes linguistiques en fonction du contexte spécifique, des interlocuteurs Mondada (2000 : 124 -126)

L’adresse et les compétences socioculturelles et sociolinguistiques n Dans cette situation de test et avec les compétences langagières pré-acquises, la catégorisation concerne n l’interlocuteur n le (adulte /jeune, finlandais/ étranger) type d’activité (formelle / informelle). n Si la situation est catégorisée comme un jeu et si le testé accepte d’entrer dans ce jeu, l’interaction devient plus naturelle n La dimension sociolinguistique se développera donc avec le procès d’apprentissage n Seul un contact régulier avec des locuteurs natifs semble avoir un impact manifeste sur les compétences sociolinguistiques (Dewaele 2004 : 314)

L’adresse et les compétences socioculturelles et sociolinguistiques n Les stratégies d’adresse examinées doivent être situées dans ce cadre : les testés sauront-ils gérer une interaction dans une situation artificielle avec les moyens qu’ils possèdent et donner un sens spécifique aux outils d’adresse utilisés, même si les compétences linguistiques (p. ex. flexion verbale) ne sont pas encore parfaites? n Les lycéens ont-ils une notion nettement plus claire des pratiques socioculturelles que les collégiens? n Ici: prestations de 8 élèves en première année de lycée n Merci à Aino Eerikäinen, Sabine Kraenker, Maria Paloheimo et Päivi Sihvonen pour les enregistrements

Analyse des résultats n Test (temps de préparation : 15 minutes) n 1. interview par un francophone n 2. auto présentation pour une vidéo envoyée à un(e) ami(e) français(e) qui viendra en Finlande (monologue) n 3, 4, 5 : dialogues entre le/la jeune Finlandais(e) et son ami(e) français(e) qui vient d’arriver (3 : e. a. logement, emploi du temps, 4. cinéma, musique, 5. planification d’une excursion) n Consignes très précises, p. ex. dialogue 3: na : Commentez la chambre qu’on a mise à votre disposition, nb : Dites qui l’occupe généralement et où il se trouve pour le moment na : Demandez où vous pouvez ranger vos affaires, etc.

Analyse des résultats n Cinq filles et trois garçons en première année de lycée n Français langue A 1 ou A 2 (5 -7 ans d’études) n (a, b, e, f) aucun contact avec le français en dehors de l’école ((e) père algérien habitant en Algérie) n les trois garçons (c, g, h) regardaient TV 5 et/ou avaient été en France et avaient (eu) des contacts avec des Français n (d) mère française n Manque de pratique, situation d’enregistrement : n (a, b, f) beaucoup de problèmes d’expression et de compréhension n (e) problèmes de langue, mais plus à l’aise (exclamations, demandes de répétition, gestes pour expliquer)

Analyse des résultats n (c, g, h) bien moins stressés, jouaient volontiers les rôles qu’on leur donnait > prestations vivantes n (d) s’exprimait bien, réagissait d’une manière assez naturelle (mais difficultés à parler français avec un finnophone) n personne n’oubliait tout à fait la situation de test. n 1. Interview avec une francophone : n Intervieweuse: salutation, auto présentation (Bonjour, (donc) je m’appelle XY) et demande de se présenter n Interviewés: n Questions Salutation sans appellatif sur différents sujets (Est-ce que vous parlez français en dehors de l’école, quel endroit voudriez-vous montrer à un étranger… ? ). n Personne ne comprend immédiatement toutes les questions

Analyse des résultats Trois stratégies : 1. (a et f) ne répondent pas 2. Réaction: Je ne comprends pas (b), Voulez-vous répéter ? Je ne comprends pas. Pardon, voudrez (vous ? ) répéter ? (e ), C’est quoi ‘lieu’ ? (d) 3. (c, g, h) réaction ou réponse immédiate à ce qu’ils ont cru comprendre (c et d) s’adressent à l’intervieweuse en la vouvoyant (c : Si vous voulez regard culture. . et. . ) Mais interaction entre les jeunes: regards, explications en finnois (surtout e et f), cf. situation authentique Fin: remerciements sans appellatifs (Merci en tout cas, merci beaucoup pour cette collaboration. - Merci

Analyse des résultats n 2. Monologue : auto présentation et questions au correspondant français n Tous regardent (parfois) leurs notes; les questions ne se détachent guère du monologue assez monotone. n Salutation initiale sans appellatif (Salut, je m’appelle X (c), Bonjour, je suis X (g)). n Questions: n (a, b, c, d) tutoient leur ami(e) (Tu parles quelle lange [sic] et quel âge as-tu ? (a)) n (h) vouvoie (Quelle langue vous parlez et vous habite où ? ) n (g) alterne les pronoms d’adresse (Quelle langue vous parlez ? […] Quand tu aller en Finlande, tu peux faire le voile aussi)

Analyse des résultats - les deux garçons qui vouvoient ont été en France et ont (eu) des contacts avec des Français > savent qu’il faut parfois vouvoyer - la fille dont la mère est française tutoie > sait qu’on peut tutoyer un autre jeune n (f) parle à la troisième personne (Quelle langue parlé Anna et quel endroit habité elle ? (infinitif ou imparfait? ) ; (f) la plus tendue : soupire, regarde ses papiers, ne trouve pas les mots (Multa katoaa kaikki sanat); salutation finale manque n Salutation finale (remerciement) sans appellatif : n Merci d’écouter moi. Au revoir (h) n C’est tout, merci (e) n. A bientôt (et) à tout à l’heure (b).

Analyse des résultats n 3. Dialogues n Se détendent le plus: nà deux entre Finlandais (et amis) n jouent clairement un rôle n peuvent s’entraider. n Résultat: n (f) devient souriante et même naturelle: (e) gesticule, improvise et semble tout à fait à l’aise n (b) continue de dialoguer d’un ton monotone, mais sourit parfois timidement aux répliques de (a) qui se prête au jeu n Deux types d’interaction n Entre les « acteurs » n Entre les camarades de classe

Analyse des résultats n Présence de l’autre parfois indispensable: n Comment film est. . . (f) - Ratatouille ! Oui c’est très bon ! (e) n Tu peux prendre ton douche à. . je ne sais pas. . (c) -Salle de bains [. . . ] (d). n Partie du test la plus naturelle n Pour (d) (mère française) la situation moins naturelle > parle un peu moins bien français que dans les autres parties n Des situations où on aurait pu trouver un appellatif n le/la Français(e) donne un cadeau > remerciement n situation où l’on attire l’attention de l’autre sur quelque chose n Pas d’appellatifs, mais répliques assez naturelles: interjections, expressions…

Analyse des résultats / Conclusion nb : Voici le souvenir que je vas donner à la famille - Merci ne : Oh, mon Dieu, c’est le. . . (moment ? ) - f : Calme-toi ! n Tutoiement, sauf n (g) n (f) alterne de nouveau les deux pronoms ici non plus aucune adresse directe n 5. Conclusion n Ici: huit testés, tous en 1ère année de lycée n Autre travail (Havu à paraître): dialogues de 24 élèves en terminale > confirment entièrement les résultats n les jeunes Finlandais ne se servent jamais d’appellatifs en dialoguant en français entre eux n le tutoiement est presque de règle

Conclusion n Les deux études: conjugaison verbale pas maîtrisée n L’étude antérieure : V parfois avec un verbe entendu au pluriel: n Pour ton avis, pour quelques personnes est le film bon ? – Répétez, s’il vous plaît. n Manuels: appellatifs, mais les élèves ne s’en servent pas> calquent leurs dialogues sur le modèle finnois n Séjour dans un pays francophone, contacts avec francophones: conscience de la signification des stratégies d’adresse (traces chez d, g, h) n Les stratégies d’adresse assez absentes, mais stratégies d’interaction : n En finnois: aide / En français: construction d’un dialogue

Sophistication sans surprix

Sophistication sans surprix Comment ouvrir les ports de son routeur

Comment ouvrir les ports de son routeur Diane nom grec

Diane nom grec Comment trouver l'idée secondaire d'un texte

Comment trouver l'idée secondaire d'un texte Comment les journalistes s'informent-ils

Comment les journalistes s'informent-ils Remerciements dans un rapport de stage

Remerciements dans un rapport de stage Comment appelle-t-on un journal qui paraît tous les mois

Comment appelle-t-on un journal qui paraît tous les mois Comment calculer les effectifs cumulés croissants

Comment calculer les effectifs cumulés croissants Comment s'habillent les hommes préhistoriques

Comment s'habillent les hommes préhistoriques Comment appelle-t-on un journal qui paraît tous les mois

Comment appelle-t-on un journal qui paraît tous les mois Comment se construisent et évoluent les liens sociaux

Comment se construisent et évoluent les liens sociaux Les 10 volcans les plus dangereux du monde

Les 10 volcans les plus dangereux du monde Chant quand le ciel est bleu mon garçon

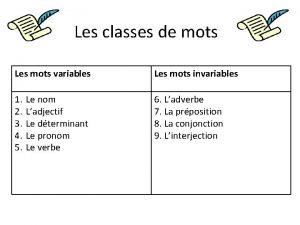

Chant quand le ciel est bleu mon garçon Mot variable et invariable

Mot variable et invariable Organisateurs textuels conclusion

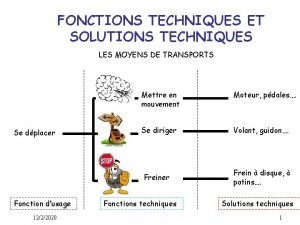

Organisateurs textuels conclusion Les fonctions techniques et les solutions techniques

Les fonctions techniques et les solutions techniques Allez vous en sur les places et sur les parvis

Allez vous en sur les places et sur les parvis Les constellations les plus connues

Les constellations les plus connues Fiche de lecture ficelle

Fiche de lecture ficelle Podc management

Podc management Savantement

Savantement Les parts de la flor

Les parts de la flor Les voitures les plus rapides du monde

Les voitures les plus rapides du monde Preactionneurs

Preactionneurs Remplacer les mots soulignes par les pronoms convenables

Remplacer les mots soulignes par les pronoms convenables