TROISIEME PARTIE REGARDS CROISES THEME 6 JUSTICE SOCIALE

- Slides: 92

TROISIEME PARTIE REGARDS CROISES THEME 6 JUSTICE SOCIALE ET INEGALITES

CHAPITRE 11 COMMENT LES POUVOIRS PUBLICS PEUVENT-ILS CONTRIBUER A LA JUSTICE SOCIALE ?

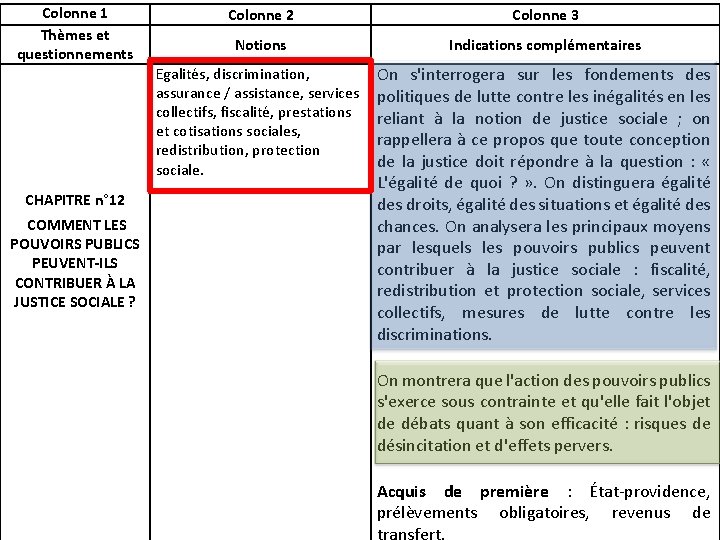

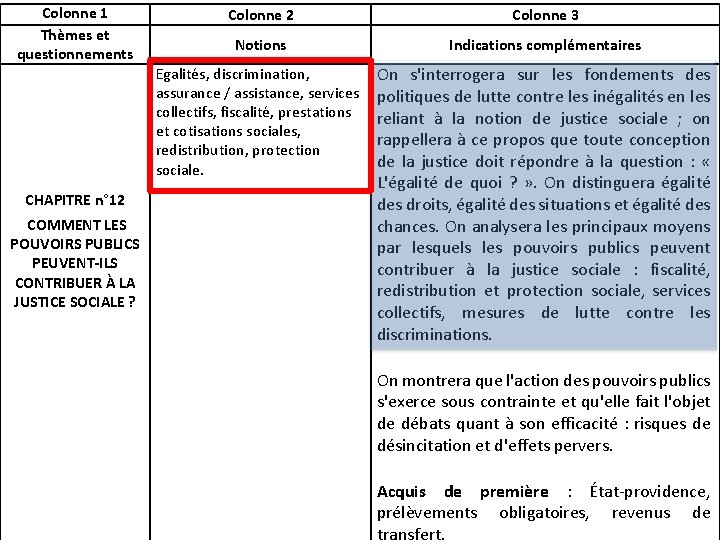

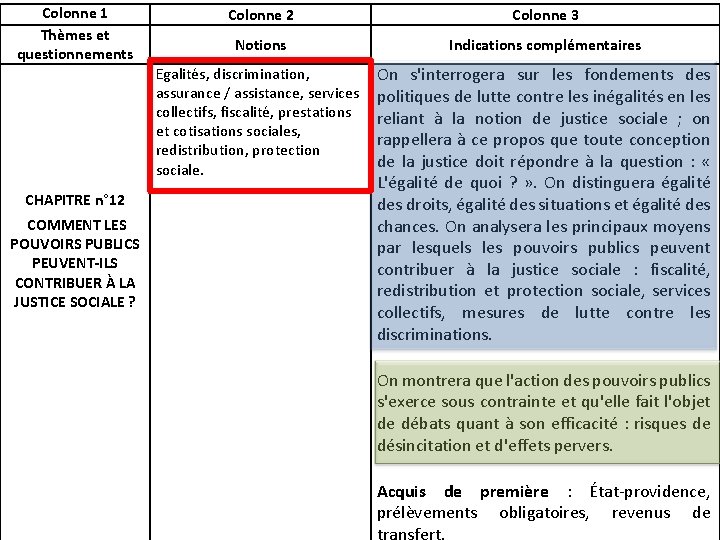

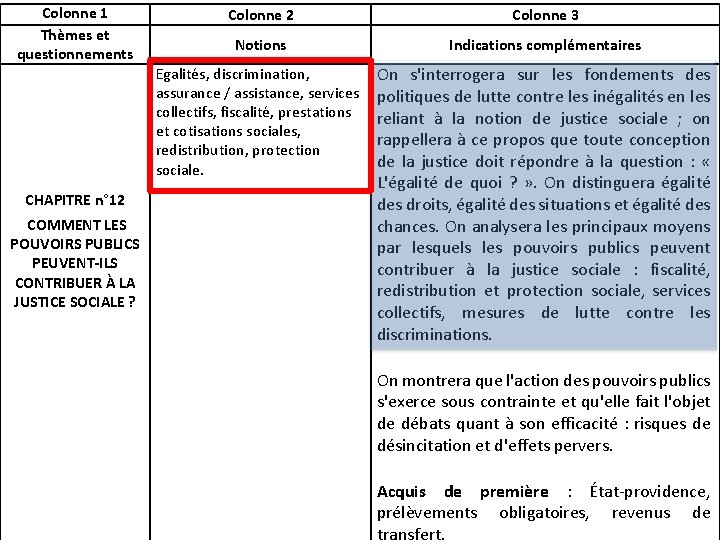

Colonne 1 Thèmes et questionnements CHAPITRE n° 12 COMMENT LES POUVOIRS PUBLICS PEUVENT-ILS CONTRIBUER À LA JUSTICE SOCIALE ? Colonne 2 Colonne 3 Notions Indications complémentaires Egalités, discrimination, assurance / assistance, services collectifs, fiscalité, prestations et cotisations sociales, redistribution, protection sociale. On s'interrogera sur les fondements des politiques de lutte contre les inégalités en les reliant à la notion de justice sociale ; on rappellera à ce propos que toute conception de la justice doit répondre à la question : « L'égalité de quoi ? » . On distinguera égalité des droits, égalité des situations et égalité des chances. On analysera les principaux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale : fiscalité, redistribution et protection sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations. On montrera que l'action des pouvoirs publics s'exerce sous contrainte et qu'elle fait l'objet de débats quant à son efficacité : risques de désincitation et d'effets pervers. Acquis de première : État-providence, prélèvements obligatoires, revenus de transfert.

Colonne 1 Thèmes et questionnements CHAPITRE n° 12 COMMENT LES POUVOIRS PUBLICS PEUVENT-ILS CONTRIBUER À LA JUSTICE SOCIALE ? Colonne 2 Colonne 3 Notions Indications complémentaires Egalités, discrimination, assurance / assistance, services collectifs, fiscalité, prestations et cotisations sociales, redistribution, protection sociale. On s'interrogera sur les fondements des politiques de lutte contre les inégalités en les reliant à la notion de justice sociale ; on rappellera à ce propos que toute conception de la justice doit répondre à la question : « L'égalité de quoi ? » . On distinguera égalité des droits, égalité des situations et égalité des chances. On analysera les principaux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale : fiscalité, redistribution et protection sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations. On montrera que l'action des pouvoirs publics s'exerce sous contrainte et qu'elle fait l'objet de débats quant à son efficacité : risques de désincitation et d'effets pervers. Acquis de première : État-providence, prélèvements obligatoires, revenus de transfert.

SECTION 1 QUELLES SONT LES DIFFERENTES MESURES QUI VISENT A ASSURER UNE SOCIETE PLUS JUSTE ?

INTRODUCTION PUBLICS PEUVENT CHER A AGIR SUR LES DIFFERENTES DIMENSIONS DE L’EGALITE A. Quelles sont les différentes dimensions de l’idéal égalitaire ? droits 1) Une égalité des …………… Certaines sociétés, qualifiées de démocratiques, ont pour premier principe l’égalité des droits d’égalité, ……………………………… la loi (la loi est la L’égalité des droits se concrétise par l’égalité devant ………………… même pour tous) garantie par des institutions formelles ; il n’y a plus de privilèges. ………………. . , C’est en France ou aux Etats-Unis que ce type d’égalité a pris, de manière progressive, toute son amplitude à partir de la fin du 18ème siècle, avec par exemple la déclaration des droits de l’homme et du citoyen votée en France le 26 août 1789. Il s’agit donc, dans cette dimension pour les pouvoirs publics de mesurer et DISCRIMINATIONS NEGATIVES mettre un terme aux différentes ……………………………. . dont sont victimes les femmes, les personnes de couleur, les personnes certaines populations telles que …………………………………………. . . issues de l’immigration (au final les « minorités visibles » ) et les « minorités invisibles » ………………………………………………………………. (telles que les homosexuels)

chances 2) Une égalité des …………………… Dans une société où les positions sont inégales, on peut aussi souhaiter que la distribution de ces positions ne se fasse pas de façon arbitraire mais qu’elle se fasse sur la seule base des mérites individuels. Dans cette perspective une seconde l’égalité des chances dimension de l’idéal égalitaire est ……………………………… Nous l’avons vu l’égalité des chances désigne l’égalité des possibilités (ou équiprobabilité) d’accès aux diverses positions sociales quelle que soit son origine La mobilité sociale est donc possible. sociale, son sexe, son âge, son origine ethnique. ……………………………. . Par conséquent, dans un état social où régnerait l’égalité sociale, alors la hiérarchie des positions sociales se calquerait sur celle des qualités individuelles –dons méritocratie et mérites confondus – (…………………. . ). Ainsi, la hiérarchie des postes et des places résulte, dans un système où est réalisé l’égalité des chances, de l’application du principe à chacun selon ses dons et ses mérites. Cette méritocratie peut aboutir à des situations inégalitaires, mais cette inégalité équitable ( « égalité proportionnelle). peut-être considérée comme ……………………………….

Cet objectif d’égalité des chances peut s’entendre à plusieurs niveaux. « Un niveau minimaliste » : Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour faire en sorte que toutes les positions soient offertes à tous les individus, c’est discriminations négatives l’absence de …………………………. . accès égal aux De plus, on peut penser qu’il faut aussi assurer un ……………………. . . opportunités réelles de réussir …………………………. . Enfin, la distribution des talents et des volontés est par nature inégale. Et au final cette distribution dépend de l’arbitraire, autrement dit l’individu n’est pas responsable de ses talents et également de la façon dont ils se trouvent valorisés par la discriminations société et le marché du travail. Il faut alors prendre des mesures de ………………. positives « donner plus à ceux qui ont moins » ………………… c’est-à-dire ……………………………………….

3) Une égalité des situations Nous avons vu que les inégalités de situations en France comme dans tous les pays étaient multiples et qu’elles avaient des origines diverses. l’inégalité des chances Ces inégalités des situations peuvent conduire à ……………………. . droits inégaux ou des discriminations négatives et parfois à des …………………………… Dès lors, l’objectif des pouvoirs publics peuvent être, là encore, de réduire voire de faire, pour certaines d’entre elles, disparaître les inégalités de situations.

B. Qu’est-ce que la justice sociale ? 1) Définition La justice sociale est donc un idéal qui conduit à privilégier et à l’égalité des droits, des chances et des situations promouvoir …………………………………………… 2) Les différents modèles de justice sociale : à la découverte des fondements des politiques de lutte contre les inégalités

universaliste a) La conception ………………………… de la justice sociale une société qui garantit aux individus qui la composent de disposer Est juste ……………………………………………………… d’une égalité des droits. ………………………………………. . ………………………………………………………. Pour certains auteurs comme notamment F. A HAYEK (1899 -1992) , la poursuite de l’idéal égalitaire est illusoire. En effet, si on suppose une société dans laquelle tous les individus auraient exactement les mêmes moyens d’existence et donc les mêmes chances au départ, très vite des inégalités vont apparaitre car l’usage des ressources disponibles va être différent d’un individu à l’autre. consommer épargner investir Certains vont ……………. . tandis que d’autres vont puis ………………………………. . Par ailleurs, selon HAYEK, l’égalité des chances est un leurre car l’inégalité est liée au hasard de la naissance. Partant, les inégalités sont légitimes et justes car elles correspondent aux différences de talents de mérites …………………… et ………………. De plus, les inégalités sont justes car elles reposent décisions individuelles prises librement sur des ……………………………………… Elles ne sont que l’effet d’agrégation de milliers de décisions et ne sont donc voulues par personne. Plus précisément, dans la conception rationnels qui cherchent à ……………… maximiser libérale classique, les individus sont des êtres …………. leur bonheur personnel. La « main invisible» du marché va coordonner l’ensemble de ces actions pour déboucher sur une situation optimale dans laquelle la situation d’un individu ne peut être améliorée juste sans dégrader celle d’un autre. La répartition opérée par le marché est donc …………….

ne doit pas intervenir Dans ce cas, l’État …………………………. pour corriger les inégalités des chances ou des situation. Toute tentative d’égalitarisme ne pourrait qu’aboutir à une médiocratie. Pour Hayek, état totalitaire toute volonté de mettre en place l’égalité des chances aboutirait à un ……………………. . car il faudrait interdire l’héritage, le don, soustraire l’enfant à sa famille afin d’éviter le déterminisme social … ce qui priverait les individus de leur liberté. Toute volonté de corriger les inégalités de situations désinciterait les plus talentueux et les plus méritants à l’effort ………………………………………………………………………. . Au final toute forme de protection sociale et d’Etat-providence est à rejeter au nom de la liberté individuelle et l’égalité des droits du respect du droit de la propriété. L’Etat doit se contenter d’assurer ………………………. , et de garantir les libertés individuelles et le droit de la propriété. « Une société juste est une société libre »

différentialiste b) La conception …………………………. de la justice sociale une société qui vise par différentes mesures à compenser des inégalités de situations initiales pour établir une égalité des chances. Est juste …………………………………………………. . ………………………………………………. Pour certains auteurs, dans une société où les positions sont inégales, on peut aussi souhaiter que la distribution des positions ne se fasse pas de façon arbitraire mais qu’elle se fasse sur la seule mérites individuels Dans cette perspective, l’idéal d’égalité des chances a toujours un base des ……………………. lien avec l’idéal méritocratique : les positions dominantes doivent être réservées à ceux qui les doivent à leur seul mérite individuel, sans que la compétition pour ces places se trouve faussée par des inégalités de talents naturels ou sociaux de départ …………………………………………………………………. . ………………………………………………………………………. Elle doit se faire à armes égales pour que chacun doive sa position à ses talents et à ses efforts et non pas à des privilèges qui viendraient fausser la compétition, par exemple des avantages liés à la famille dans laquelle on est né. Plus précisément pour J. RAWLS (1921 -2002) la justice ne peut être atteinte en dehors du respect simultané de l’égalité et de la liberté. Une société démocratique juste doit donc reposer sur trois principes : �

liberté - La …………………. est un principe premier. Tous les individus doivent pouvoir disposer des libertés fondamentales Droitsd’un d’expression, d’opinion, dede vote etc. Etat droits libertés des autres (…………………………………………. ) dans le respect des ………………………… L’égalité des chances - ………………………………………… est le second principe. La société doit offrir à tous les mêmes moyens de réussite afin que chacun puisse exprimer ses potentialités. les inégalités ne sont acceptables si ellesde profitent aux plus -que Le principe différence vient endéfavorisés troisième position…………………………………………………. . Ainsi, les inégalités de revenus induites par le marché sont justes (car efficaces par rapport à l’égalité réelle) si elles favorisent la croissance et améliorent la situation de tous, y compris des plus défavorisés au départ. Si l’enrichissement des plus riches se traduit, par exemple, par des investissements productifs qui créent des emplois et réduisent la pauvreté, alors ces inégalités sont justes. De même, une personne talentueuse aura droit légitimement aux revenus plus élevés que lui vaut son talent si la collectivité en profite aussi par l’intermédiaire de l’impôt.

l’intervention de l’Etat La théorie de Rawls justifie donc ……………. . ………………. Il ne doit pas se contenter de garantir les libertés fondamentales. Il doit assurer cette égalité de chances en supprimant non pas toutes les inégalités, mais juste celles défavorisant certaines personnes. Il peut le faire de deux façons : services publics gratuits à tous En offrant le même type de ……………………………………. . (traitement égalitaire) ; � En compensant les handicaps naturels et sociaux de départ (traitement inégalitaire : discriminations positives ……………………. . . ……………………………. ). méritocratique Dès lors une société est juste si elle est ……………. . (les inégalités des situations à l’arrivée doivent être la conséquence d’un mérite différent ou d’un effort individuel différent). De plus, les inégalités sont justes à condition que l'égalité des chances soit offerte au départ mais aussi que ces inégalités l’égalité chances bénéficient à tous. L’Etatdesdoit donc assurer droits discriminations ……………………. , et des ……………………. (sauf enpositives cas de politique de …………. . ………………………. . ) « Une société juste est une société méritocratique qui maximise le bien-être des plus défavorisés sans remettre en cause les droits et les chances des plus favorisés »

correctrice c) La conception …………………………. de la justice sociale Est juste ………………………………………………… Une société qui corrige les inégalités de départ pour parvenir à une ……………………. . ………………………………………………. égalité des situations à l’arrivée ……………………. . ………………………………………………. Enfin, pour d’autres auteurs dont K. MARX (1818 -1883), donner à tous les mêmes chances de départ ne suffit pas. Il faut encore que les individus soient capables de les utiliser et qu’ils aient un droit à l’erreur (un mauvais choix peut conduire l’individu à gaspiller les ressources qui lui sont allouées par la société) ou une seconde chance (des programmes de formation pour ceux qui ont échoué à l’école, par exemple). Pour être libre, l’homme doit avoir à sa disposition à tout moment des ressources nécessaires :

- Tout d’abord, c’est en ayant des revenus suffisants que l’individu peut exprimer tous ses talents. (théorie du salaire d’efficience). De même pour E. MAURIN la meilleure façon d’assurer l’égalité des chances de réussite scolaire est d’œuvrer à une plus grande égalité ……………………………………………………………… des situations (en matière de logement et de revenu notamment) - Ensuite, l’égalité des revenus empêcherait les phénomènes de domination. La libre concurrence c’est la « liberté du renard dans le poulailler » (Karl Marx). Lorsqu’on peut acheter le travail de l’autre, on peut l’exploiter. Il n’est pas inutile d’observer que la croissance récente des inégalités s’accompagne d’une augmentation de la domesticité. L’égalité ……………. ne suffit pas pour garantir la liberté. Il faut aussi une égalité des droits ………………………. . On n’a de liberté que lorsqu’on a les moyens de s’exprimer. des situations L’égalité ……………………est donc la condition de la liberté et de la fraternité. des situations L’Etat doit donc assurer ……………………. et l’égalité des ……………………. des situations des droits « Une société juste est une société d’égaux »

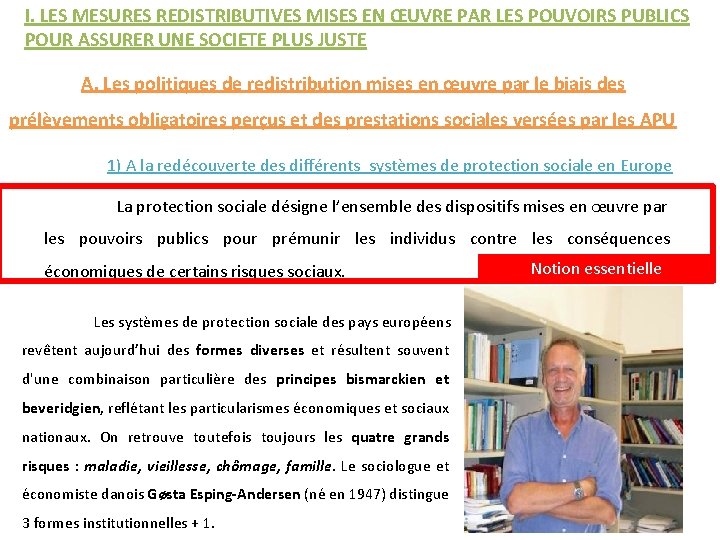

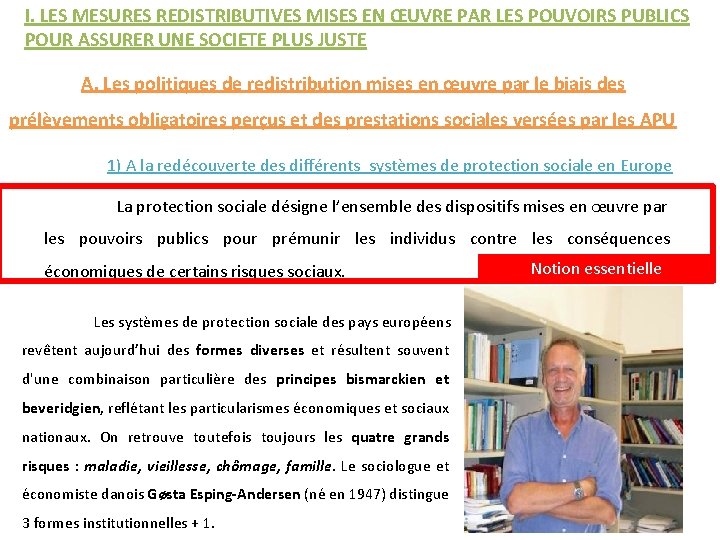

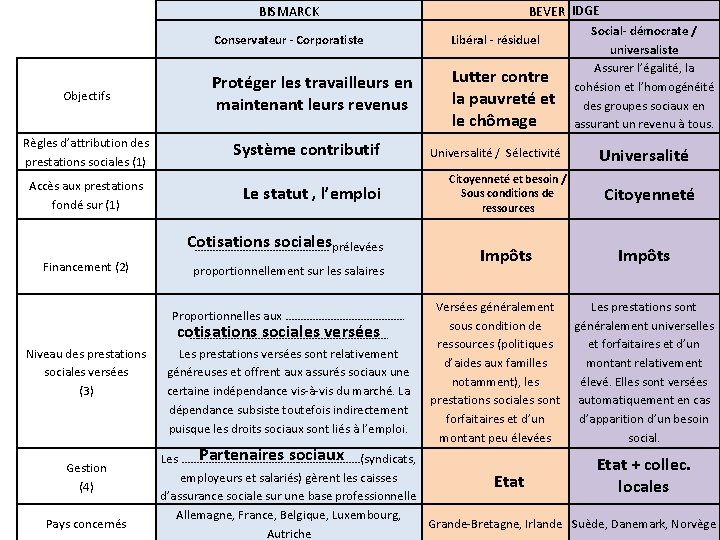

I. LES MESURES REDISTRIBUTIVES MISES EN ŒUVRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS POUR ASSURER UNE SOCIETE PLUS JUSTE A. Les politiques de redistribution mises en œuvre par le biais des prélèvements obligatoires perçus et des prestations sociales versées par les APU 1) A la redécouverte des différents systèmes de protection sociale en Europe La protection sociale désigne l’ensemble des dispositifs mises en œuvre par les pouvoirs publics pour prémunir les individus contre les conséquences économiques de certains risques sociaux. Les systèmes de protection sociale des pays européens revêtent aujourd’hui des formes diverses et résultent souvent d'une combinaison particulière des principes bismarckien et beveridgien, reflétant les particularismes économiques et sociaux nationaux. On retrouve toutefois toujours les quatre grands risques : maladie, vieillesse, chômage, famille. Le sociologue et économiste danois Gøsta Esping-Andersen (né en 1947) distingue 3 formes institutionnelles + 1. Notion essentielle

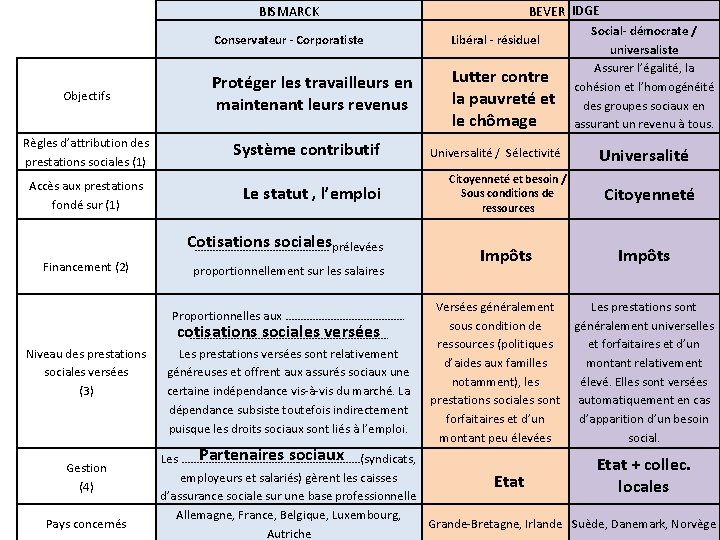

BISMARCK Objectifs Règles d’attribution des prestations sociales (1) Accès aux prestations fondé sur (1) Conservateur - Corporatiste Libéral - résiduel Protéger les travailleurs en maintenant leurs revenus Lutter contre la pauvreté et le chômage Système contributif Le statut , l’emploi Cotisations socialesprélevées …………………… Financement (2) proportionnellement sur les salaires Niveau des prestations sociales versées (3) Proportionnelles aux …………………. cotisations sociales versées ……………………………. Les prestations versées sont relativement généreuses et offrent aux assurés sociaux une certaine indépendance vis-à-vis du marché. La dépendance subsiste toutefois indirectement puisque les droits sociaux sont liés à l’emploi. Gestion (4) Pays concernés BEVER IDGE Universalité / Sélectivité Citoyenneté et besoin / Sous conditions de ressources Impôts Versées généralement sous condition de ressources (politiques d’aides aux familles notamment), les prestations sociales sont forfaitaires et d’un montant peu élevées Social- démocrate / universaliste Assurer l’égalité, la cohésion et l’homogénéité des groupes sociaux en assurant un revenu à tous. Universalité Citoyenneté Impôts Les prestations sont généralement universelles et forfaitaires et d’un montant relativement élevé. Elles sont versées automatiquement en cas d’apparition d’un besoin social. Partenaires sociaux Les …………………………(syndicats, Etat + collec. employeurs et salariés) gèrent les caisses Etat locales d’assurance sociale sur une base professionnelle Allemagne, France, Belgique, Luxembourg, Grande-Bretagne, Irlande Suède, Danemark, Norvège Autriche

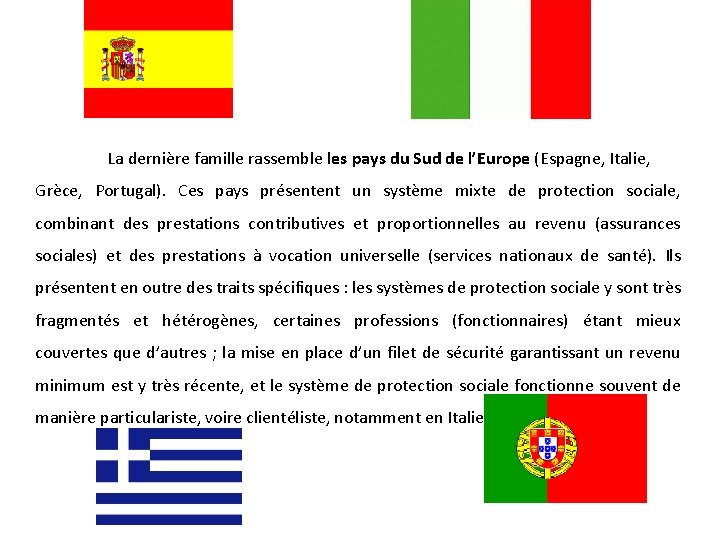

La dernière famille rassemble les pays du Sud de l’Europe (Espagne, Italie, Grèce, Portugal). Ces pays présentent un système mixte de protection sociale, combinant des prestations contributives et proportionnelles au revenu (assurances sociales) et des prestations à vocation universelle (services nationaux de santé). Ils présentent en outre des traits spécifiques : les systèmes de protection sociale y sont très fragmentés et hétérogènes, certaines professions (fonctionnaires) étant mieux couvertes que d’autres ; la mise en place d’un filet de sécurité garantissant un revenu minimum est y très récente, et le système de protection sociale fonctionne souvent de manière particulariste, voire clientéliste, notamment en Italie.

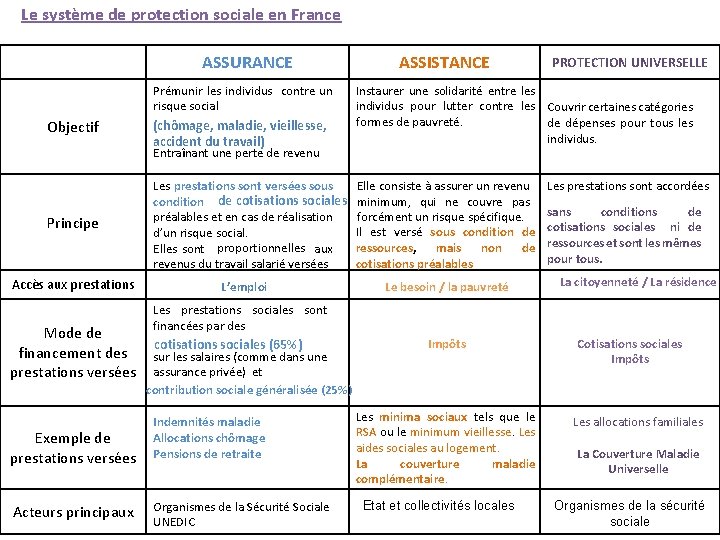

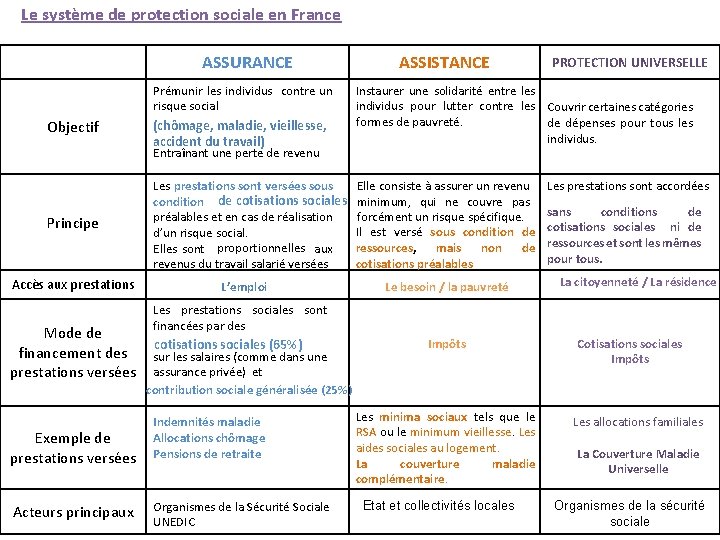

Le système de protection sociale en France ASSURANCE Prémunir les individus contre un risque social Objectif Accès aux prestations Mode de financement des prestations versées Exemple de prestations versées Acteurs principaux PROTECTION UNIVERSELLE (chômage, maladie, vieillesse, accident du travail) Instaurer une solidarité entre les individus pour lutter contre les Couvrir certaines catégories formes de pauvreté. de dépenses pour tous les individus. Les prestations sont versées sous condition de cotisations sociales préalables et en cas de réalisation d’un risque social. Elles sont proportionnelles aux revenus du travail salarié versées Elle consiste à assurer un revenu minimum, qui ne couvre pas forcément un risque spécifique. Il est versé sous condition de ressources, mais non de cotisations préalables Entraînant une perte de revenu Principe ASSISTANCE L’emploi Le besoin / la pauvreté Les prestations sont accordées sans conditions de cotisations sociales ni de ressources et sont les mêmes pour tous. La citoyenneté / La résidence Les prestations sociales sont financées par des cotisations sociales (65%) sur les salaires (comme dans une assurance privée) et contribution sociale généralisée (25%) Indemnités maladie Allocations chômage Pensions de retraite Organismes de la Sécurité Sociale UNEDIC Impôts Les minima sociaux tels que le RSA ou le minimum vieillesse. Les aides sociales au logement. La couverture maladie complémentaire. Etat et collectivités locales Cotisations sociales Impôts Les allocations familiales La Couverture Maladie Universelle Organismes de la sécurité sociale

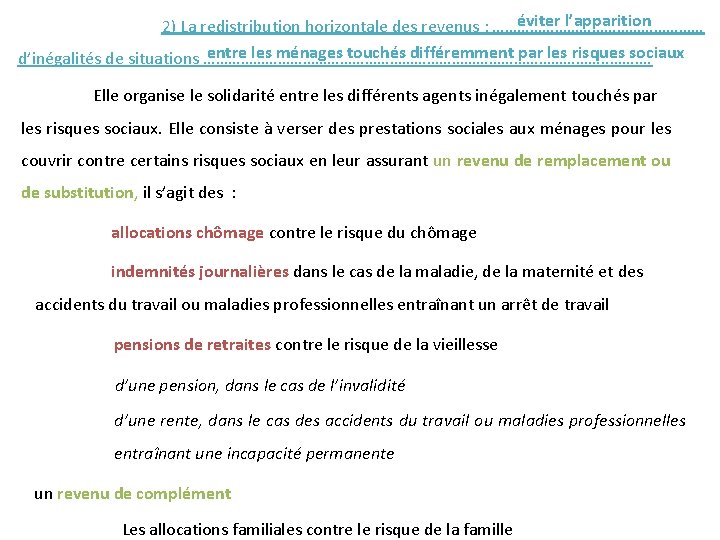

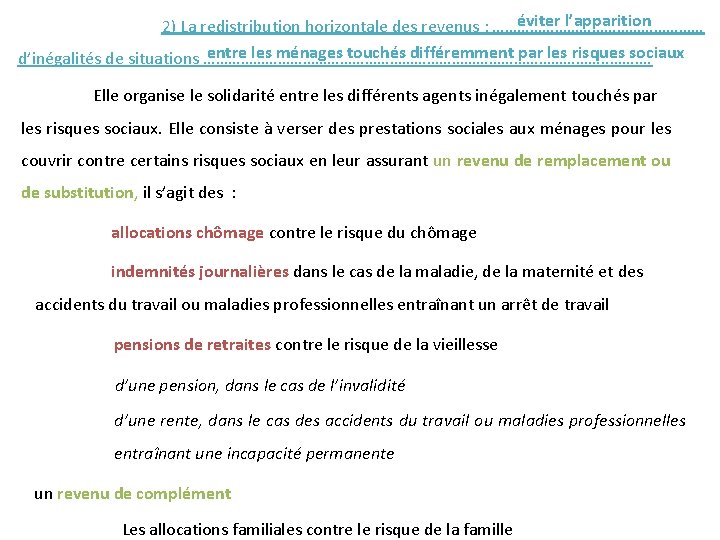

éviter l’apparition 2) La redistribution horizontale des revenus : ……………………… entre les ménages touchés différemment par les risques sociaux d’inégalités de situations …………………………………………. Elle organise le solidarité entre les différents agents inégalement touchés par les risques sociaux. Elle consiste à verser des prestations sociales aux ménages pour les couvrir contre certains risques sociaux en leur assurant un revenu de remplacement ou de substitution, il s’agit des : allocations chômage contre le risque du chômage indemnités journalières dans le cas de la maladie, de la maternité et des accidents du travail ou maladies professionnelles entraînant un arrêt de travail pensions de retraites contre le risque de la vieillesse d’une pension, dans le cas de l’invalidité d’une rente, dans le cas des accidents du travail ou maladies professionnelles entraînant une incapacité permanente un revenu de complément Les allocations familiales contre le risque de la famille

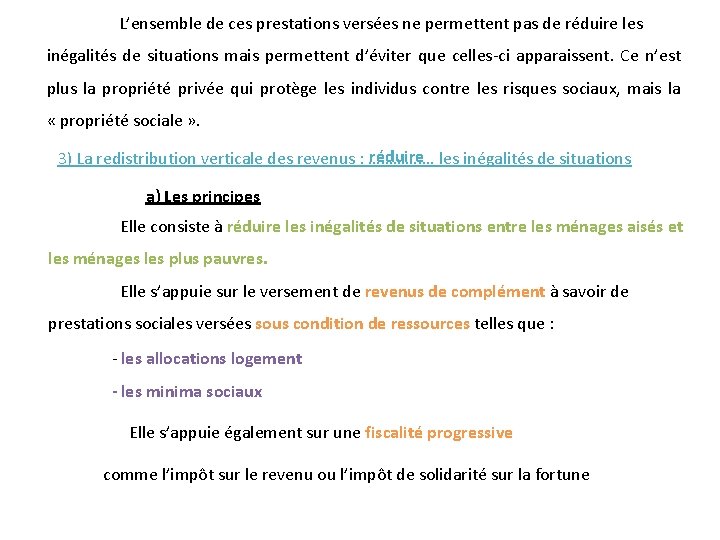

L’ensemble de ces prestations versées ne permettent pas de réduire les inégalités de situations mais permettent d’éviter que celles-ci apparaissent. Ce n’est plus la propriété privée qui protège les individus contre les risques sociaux, mais la « propriété sociale » . réduire les inégalités de situations 3) La redistribution verticale des revenus : ……………. a) Les principes Elle consiste à réduire les inégalités de situations entre les ménages aisés et les ménages les plus pauvres. Elle s’appuie sur le versement de revenus de complément à savoir de prestations sociales versées sous condition de ressources telles que : - les allocations logement - les minima sociaux Elle s’appuie également sur une fiscalité progressive comme l’impôt sur le revenu ou l’impôt de solidarité sur la fortune

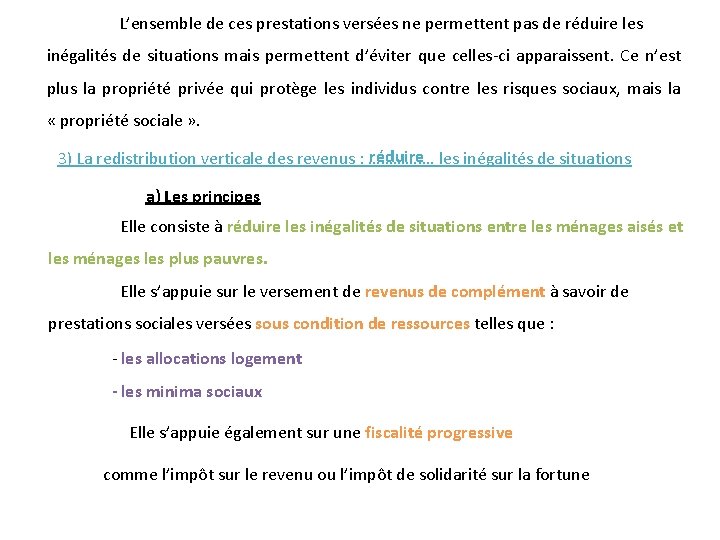

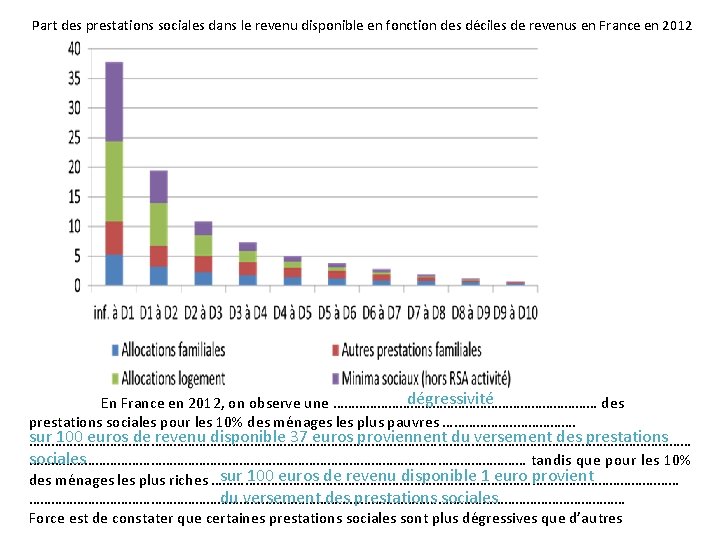

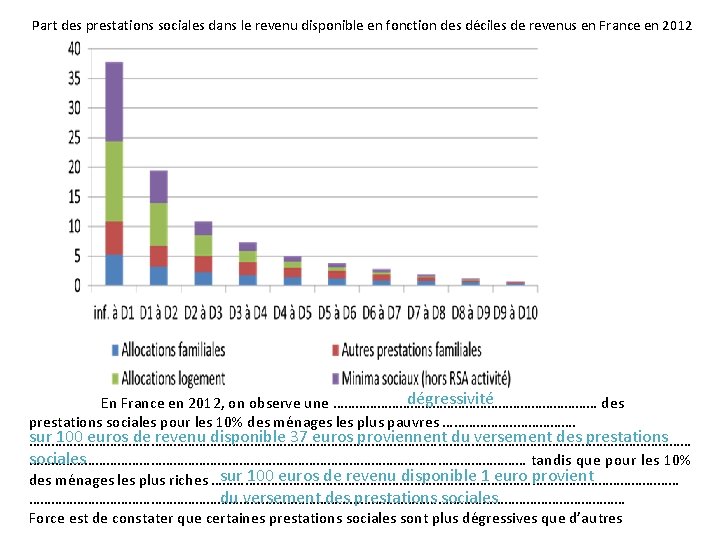

Part des prestations sociales dans le revenu disponible en fonction des déciles de revenus en France en 2012 dégressivité En France en 2012, on observe une ……………………………… des prestations sociales pour les 10% des ménages les plus pauvres ………………. sur 100 euros de revenu disponible 37 euros proviennent du versement des prestations ……………………………………………………………………………… sociales …………………………………………………………… tandis que pour les 10% sur 100 euros de revenu disponible 1 euro provient des ménages les plus riches ……………………………………………………. …… du versement des prestations sociales ……………………………………………………………………… Force est de constater que certaines prestations sociales sont plus dégressives que d’autres

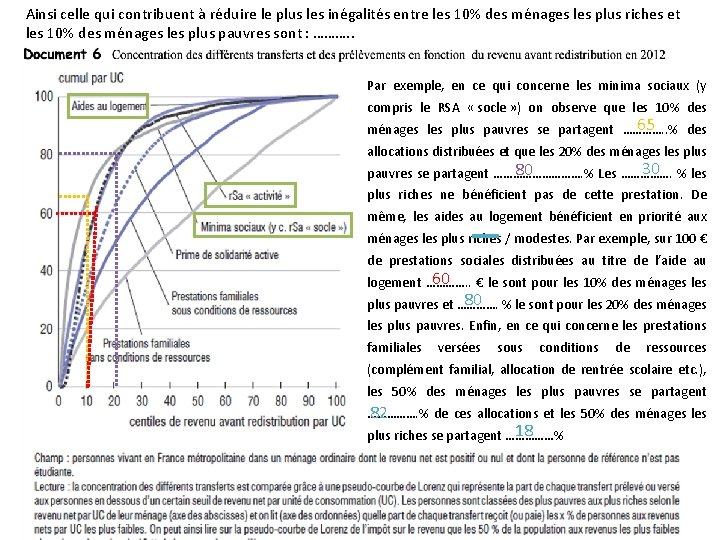

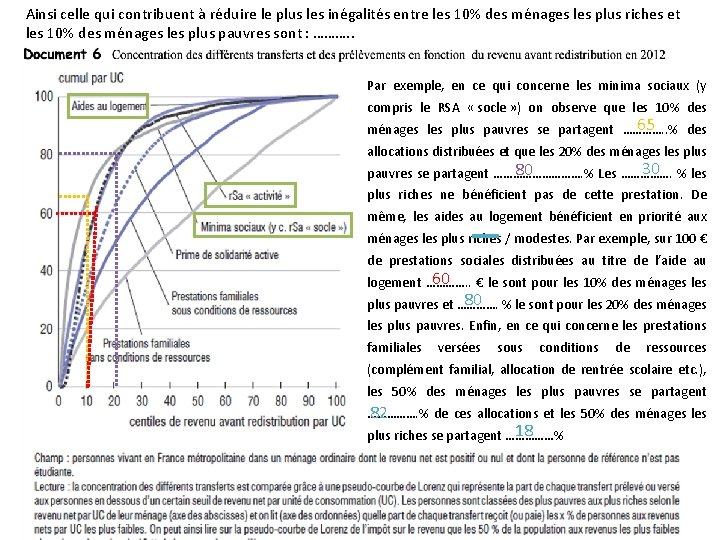

Ainsi celle qui contribuent à réduire le plus les inégalités entre les 10% des ménages les plus riches et les 10% des ménages les plus pauvres sont : ………. . Par exemple, en ce qui concerne les minima sociaux (y compris le RSA « socle » ) on observe que les 10% des 65 ménages les plus pauvres se partagent …………. . % des allocations distribuées et que les 20% des ménages les plus 30 % les 80 pauvres se partagent ……………. % Les ……………. plus riches ne bénéficient pas de cette prestation. De même, les aides au logement bénéficient en priorité aux ménages les plus riches / modestes. Par exemple, sur 100 € de prestations sociales distribuées au titre de l’aide au 60 € le sont pour les 10% des ménages logement …………. . 80 % le sont pour les 20% des ménages plus pauvres et …………. les plus pauvres. Enfin, en ce qui concerne les prestations familiales versées sous conditions de ressources (complément familial, allocation de rentrée scolaire etc. ), les 50% des ménages les plus pauvres se partagent ……………. % de ces allocations et les 50% des ménages les 82 18 plus riches se partagent ……………%

allocations familiales non versées sous condition de ressources En revanche, les …………………………………. contribuent plus faiblement à réduire les inégalités. Elles y contribuent néanmoins car bien que d’un montant forfaitaire elles représentent une part plus / moins importante de leur revenu pour les plus modestes que pour les plus riches. Toutefois, la réforme des allocations familiales qui est rentrée en vigueur le 01 juillet 2015 a accentué cet effet redistributif puisque désormais avec la modulation en fonction du revenu, les allocations familiales de base sont, par exemple, divisées par deux (à 65 euros environ) à partir de 6 000 euros de revenus mensuels pour un foyer avec deux enfants, et par quatre (à 32 euros environ) à partir de 8 000 euros de revenus. La modulation des allocations a touché 505 000 familles, soit une famille allocataire sur dix.

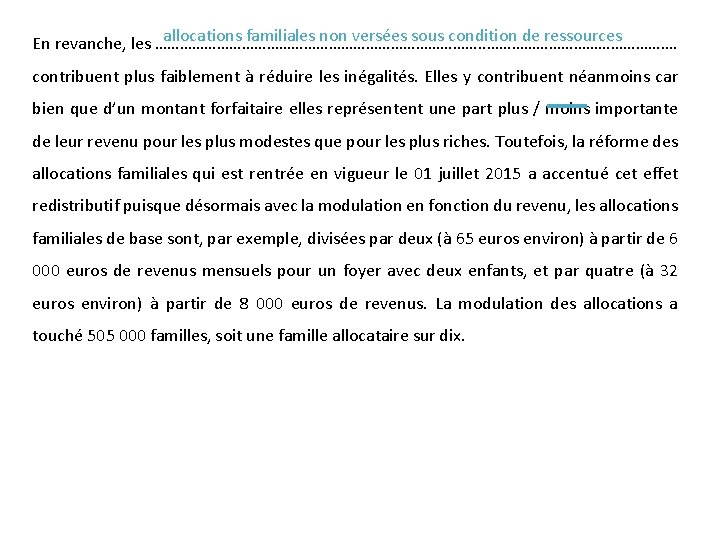

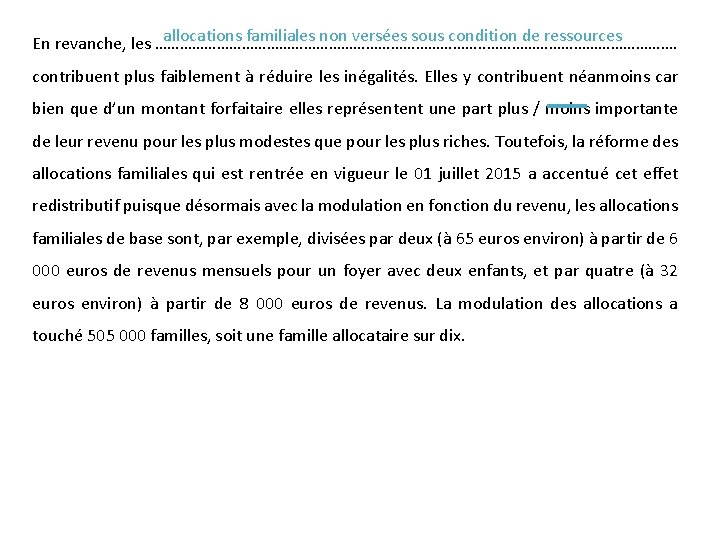

Pression fiscale selon les déciles de revenus en France en 2012 (INSEE) On observe une progressivité de la pression fiscale progressivité En France en 2012, on observe une ……………………. de la fiscalité Sur 100 euros de revenu directe. En effet, pour les 10% des ménages les plus pauvres ……………………… initial moins de 5 euros sont prélevés sous la forme de PO directs …………………………………………………. Tandis que pour les 15 10% des ménages les plus riches cette pression fiscale est supérieure à ………………. % du revenu. D’ailleurs, pour les 1% des ménages les plus riches …………. . …………… Sur 100 euros de revenu initial près de 33 sont prélevés sous la forme de PO directs ……………………………………………………. . …………………………………………………………………………

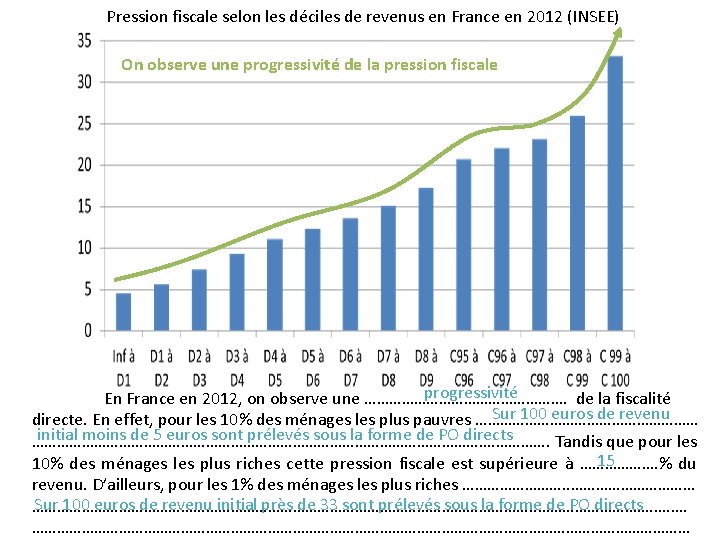

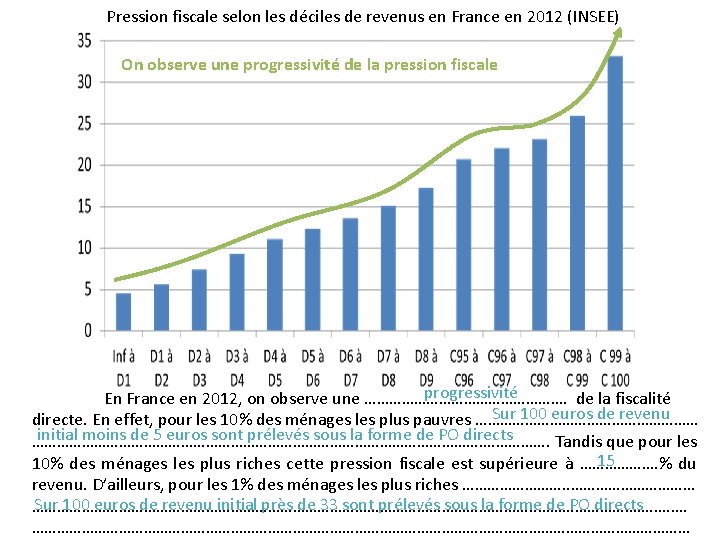

Là encore certains prélèvements obligatoires directs contribuent davantage à la redistribution monétaire que d’autres. Dans la mesure où certains sont par nature L’impôt sur le revenu ou l’ISF progressifs tels que ……………………………. tandis que d’autres sont …………………. . ………… tels que ………………………. cotisations sociales salariales proportionnels 0, 625 0, 5 Impôt proportionnel : Le taux d’imposition est constant 0, 375 TVA Exemple : ………………. 25% 25% 0, 25 0, 2 Impôt progressif : Le taux marginal d’imposition s’accroît avec le revenu. ISF, Impôts sur les 0, 125 Exemple : IRPP, ………………. . 0, 10 droits de succession ………………………. . Il existe également des taxes forfaitaires comme la redevance audiovisuelle ………………………. . 31, 5 % 0, 02 20% 25% 10% 4% 0, 5 0% 1 12, 5% 1, 5 2 33% 50 %

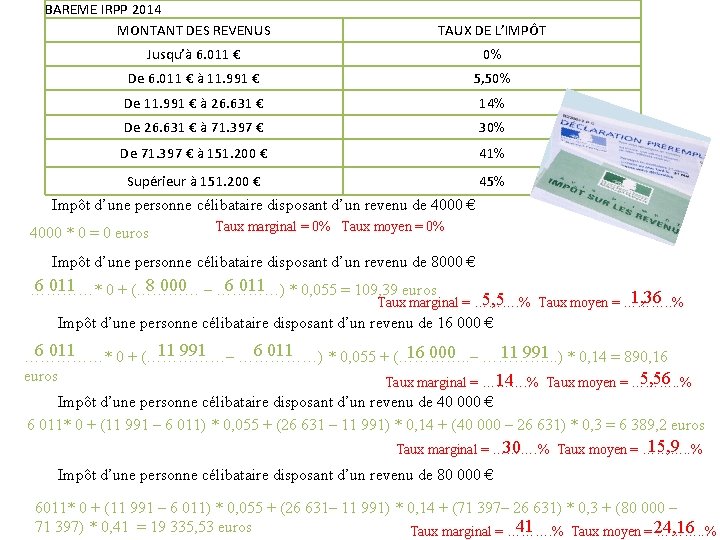

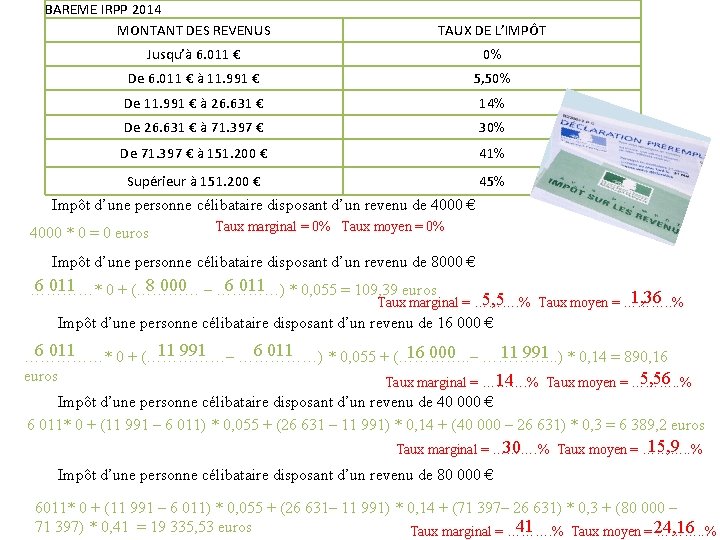

BAREME IRPP 2014 MONTANT DES REVENUS TAUX DE L’IMPÔT Jusqu’à 6. 011 € 0% De 6. 011 € à 11. 991 € 5, 50% De 11. 991 € à 26. 631 € 14% De 26. 631 € à 71. 397 € 30% De 71. 397 € à 151. 200 € 41% Supérieur à 151. 200 € 45% Impôt d’une personne célibataire disposant d’un revenu de 4000 € 4000 * 0 = 0 euros Taux marginal = 0% Taux moyen = 0% Impôt d’une personne célibataire disposant d’un revenu de 8000 € 6 011 8 000 – …………) 6 011 * 0, 055 = 109, 39 euros …………* 0 + (………… 1, 36 5, 5 Taux marginal = ………. % Taux moyen = ………. . % Impôt d’une personne célibataire disposant d’un revenu de 16 000 € 6 011 11 991 6 011 16 000 …………. . . ) 11 991 * 0, 14 = 890, 16 ……………* 0 + (……………– ……………) * 0, 055 + (…………. . – euros 5, 56 14 Taux marginal = ………. % Taux moyen = ………. . % Impôt d’une personne célibataire disposant d’un revenu de 40 000 € 6 011* 0 + (11 991 – 6 011) * 0, 055 + (26 631 – 11 991) * 0, 14 + (40 000 – 26 631) * 0, 3 = 6 389, 2 euros 15, 9 30 Taux marginal = ………. % Taux moyen = ………. . % Impôt d’une personne célibataire disposant d’un revenu de 80 000 € 6011* 0 + (11 991 – 6 011) * 0, 055 + (26 631– 11 991) * 0, 14 + (71 397– 26 631) * 0, 3 + (80 000 – 41 71 397) * 0, 41 = 19 335, 53 euros Taux marginal = ………. % Taux moyen = 24, 16 ………. . %

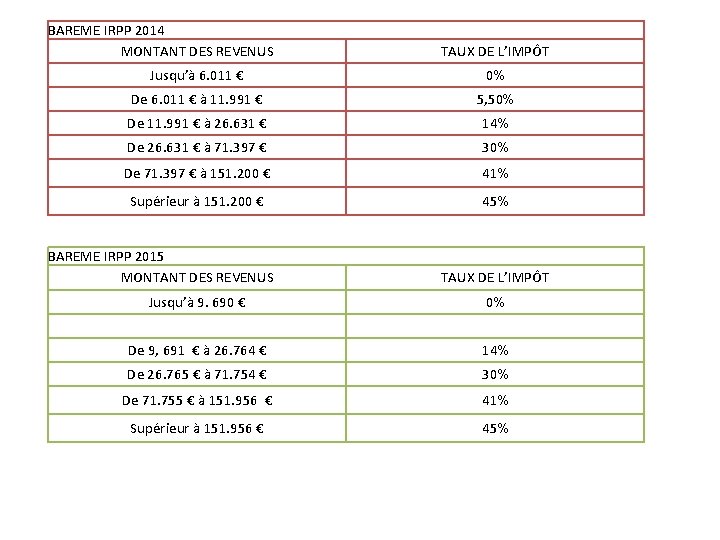

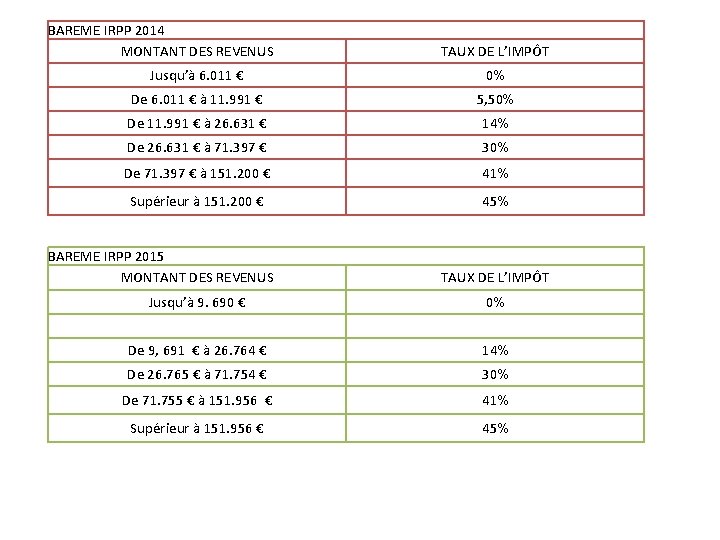

BAREME IRPP 2014 MONTANT DES REVENUS TAUX DE L’IMPÔT Jusqu’à 6. 011 € 0% De 6. 011 € à 11. 991 € 5, 50% De 11. 991 € à 26. 631 € 14% De 26. 631 € à 71. 397 € 30% De 71. 397 € à 151. 200 € 41% Supérieur à 151. 200 € 45% BAREME IRPP 2015 MONTANT DES REVENUS TAUX DE L’IMPÔT Jusqu’à 9. 690 € 0% De 9, 691 € à 26. 764 € 14% De 26. 765 € à 71. 754 € 30% De 71. 755 € à 151. 956 € 41% Supérieur à 151. 956 € 45%

BAREME IRPP 2015 MONTANT DES REVENUS TAUX DE L’IMPÔT Jusqu’à 9. 690 € 0% De 9, 691 € à 26. 764 € 14% De 26. 765 € à 71. 754 € 30% De 71. 755 € à 151. 956 € 41% Supérieur à 151. 956 € 45% Impôt d’une personne célibataire disposant d’un revenu de 4000 € 4000 * 0 = 0 euros Taux marginal = 0% Taux moyen = 0% Impôt d’une personne célibataire disposant d’un revenu de 8000 € 8000 6 011* 0 = 00 +euros 8 000 – …………) 6 011 Taux marginal = 0% =Taux moyen = 0% …………* (………… * 0, 055 109, 39 euros 1, 36 5, 5 Taux marginal = ………. % Taux moyen = ………. . % Impôt d’une personne célibataire disposant d’un revenu de 16 000 € 16 000 691 69011 991 69011 1626 000 …………. . . ) 11 991 * 0, 14 = 890, 16 ……………* + 11 (…………. . – …………. . . ) 0, 14 =+ 883, ……………* 00++(……………– ……………) **0, 055 (…………. . – euros 5, 56 5, 52 14 Tauxmarginal==………. % Tauxmoyen==………. . % 14 Taux Impôt d’une personne célibataire disposant d’un revenu de 40 000 € 96 690 (26991 764–– 69011) 691)**0, 055 0, 14 ++(40 euros 011**00++(11 (26000 631–– 26 11764) 991)**0, 3 0, 14= +6 361 (40 000 – 26 631) * 0, 3 = 6 389, 2 euros 15, 9 30 Taux marginal = ………. % Taux moyen = ………. . % Impôt d’une personne célibataire disposant d’un revenu de 80 000 € 96011* 690* 00 ++ (11 (26 991 764 –- 69691) – 26 + (80 000 – 7126755) = (80 19 267, 53 011) ** 0, 14 0, 055+ +(71 (26754 631– 11765) 991)**0, 3 0, 14 + (71 397– 631)* *0, 41 0, 3 + 000 – euros 41 71 397) * 0, 41 = 19 335, 53 euros 24, 16 Taux marginal = ………. % Taux moyen = 24, 1 ………. . %

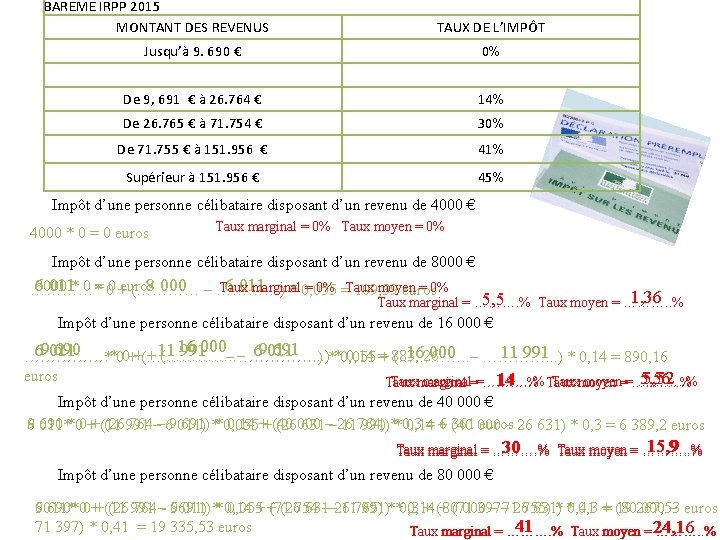

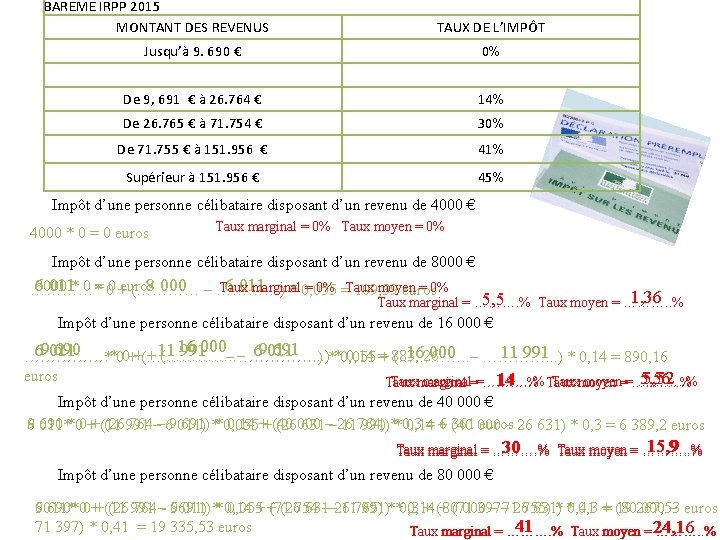

Ainsi, les 50% des ménages aux revenus les plus 5 faibles s’acquittent de moins de ……………… % de la masse totale du prélèvement opéré au titre de l’IRPP (y compris PPE), les 70% des ménages les plus de 15% de la masse de cet modestes s’acquittent ……. . …… impôt et les 10% les plus riches s’acquittent de 60 ……………. . %. On observe donc que ce sont les impôts sur le revenu ……………………………. qui contribuent le plus, en tant que PO, à réduire les inégalités de revenus entre les ménages. La taxe d’habitation, les cotisations sociales redistributives et les contributions sociales permettent plus / moins de réduire les inégalités de revenus entre les ménages les plus riches et les ménages les plus pauvres.

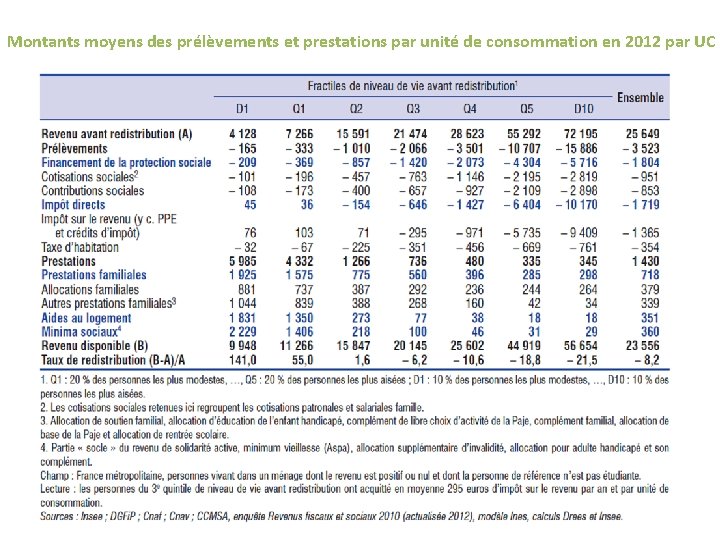

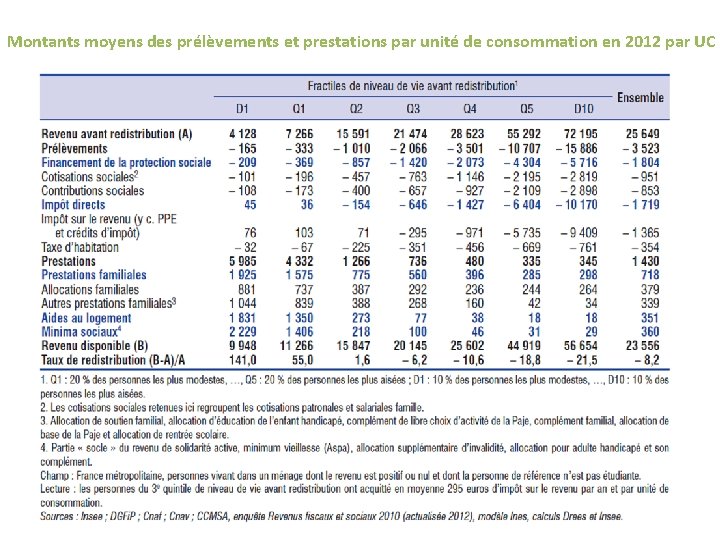

Montants moyens des prélèvements et prestations par unité de consommation en 2012 par UC

40 On observe que les ……………. % des ménages les plus pauvres, bénéficient de la redistribution verticale en France en 2012. Plus précisément le revenu initial par unité de 128 avant consommation pour les 10% des ménages les plus pauvres est de …………. . 4 euros 9 948 redistribution et de …………. euros après soit ………. 2, 4 fois plus ou encore une hausse de 141%. De même, le taux de redistribution est positif pour Q 1 et Q 2 , il est ……. . 1, 6 55 respectivement de ……………. . % et ……………… %. Pour Q 1 cela signifie que Leur revenu disponible est 1, 55 fois plus élevé que leur revenu avant redistribution ………………………………………………………………………………………………………………………………………… De même pour Q 2, cela signifie ………………………………… Leur revenu disponible est 1, 016 fois plus élevé que leur revenu avant redistribution …………………………………………………………………… 60 % des ménages les plus riches ne bénéficient pas On observe que les …………. de la redistribution verticale en France en 2012 et notamment les 10% des ménages les 21, 5% inférieur à plus riches pour lesquels leurs niveaux de vie après redistribution est ………. . leurs revenus initiaux avant redistribution. On observe une forte / faible réduction des inégalités de revenu après redistribution entre les 10% des ménages les plus pauvres et les 10% des ménages les plus riches. En effet, si avant redistribution les 10% des ménages les plus riches 17, 5 fois supérieur disposent d’un revenu initial moyen par Unité de Consommation ………… à celui des 10% des ménages les plus pauvres, après redistribution l’écart de niveau de 5, 7 environ ; soit presque ……. . 3 fois moins. vie n’est plus que de …………

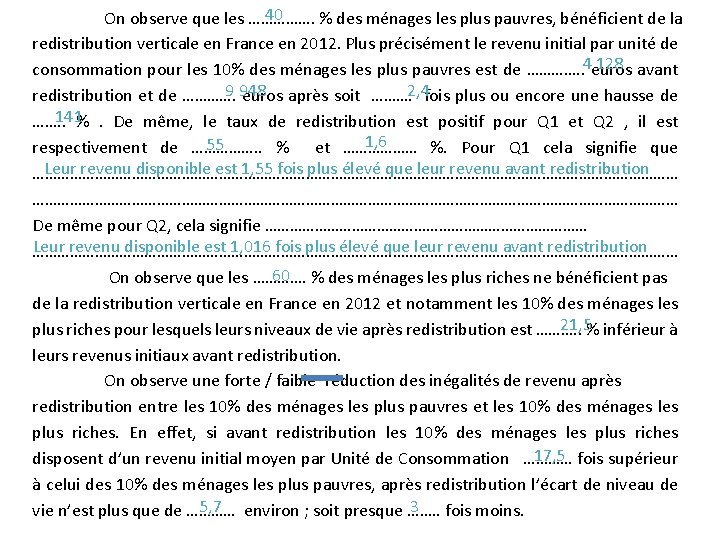

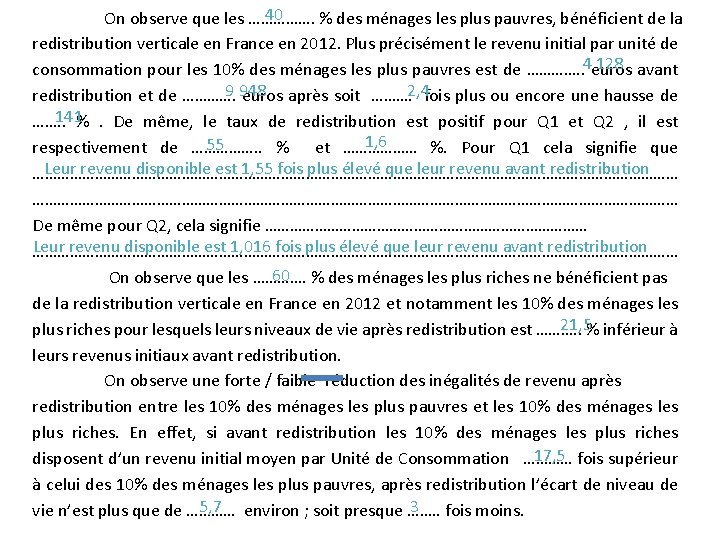

Synthèse : La redistribution horizontale et verticale des revenus De qui ? Vers qui ? Redistribution horizontale Redistribution verticale Actifs occupés chômeurs ………… Actifs retraités ………………… Bien portants malades …. ………… Célib. Couples sans enfant familles …………………. aisés Ménages ………… modestes Ménages …………. . Objectifs Moyens Éviter l’apparition …………………… des inégalités de situations Cotisations sociales …………………… Prestations sociales ……………………. contributives Maintenir le niveau de Niveau de consommation ……………… Logique d’assurance …………………… Logique universelle ………………… Prestations sociales …………………… Réduire Versées sous conditions de …………………… ressources les inégalités de situations (Logique d’assistance) Prélèvements obligatoires ………………… progressifs

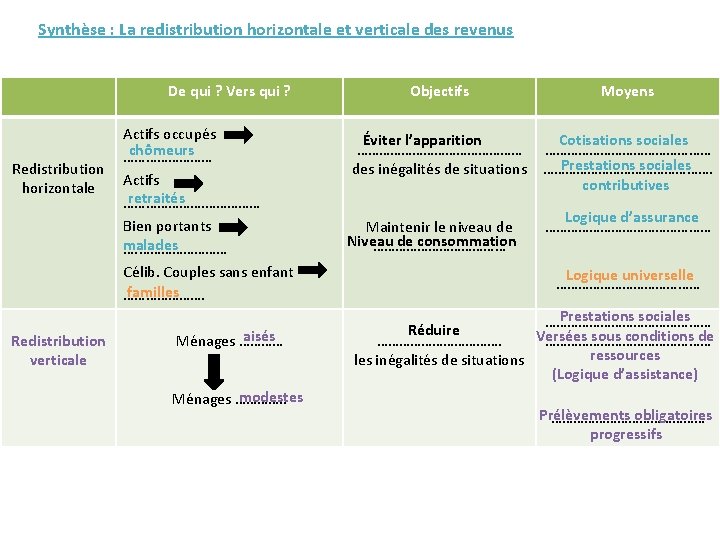

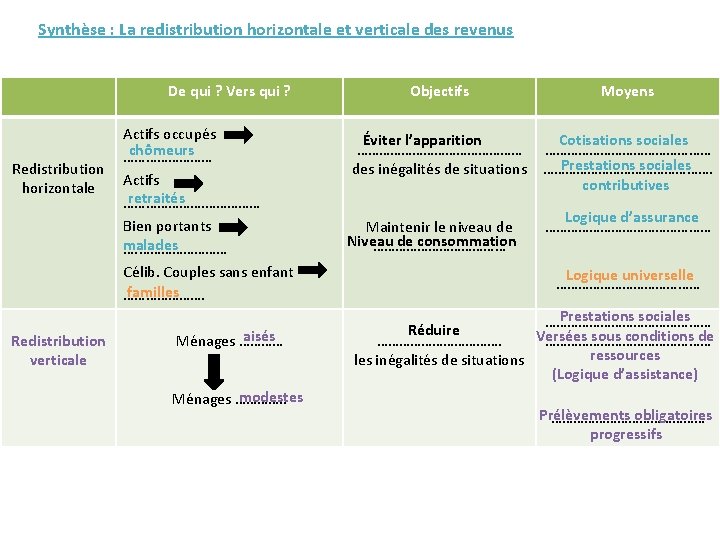

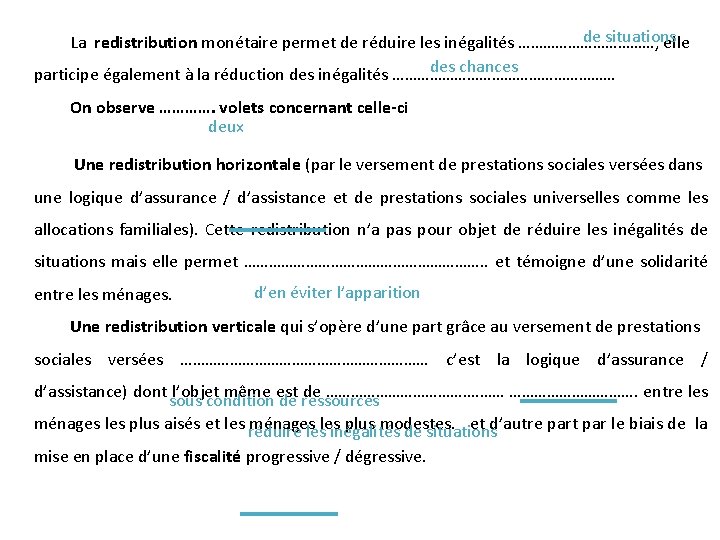

de situations La redistribution monétaire permet de réduire les inégalités ………………, elle des chances participe également à la réduction des inégalités ……………………… On observe …………. volets concernant celle-ci deux Une redistribution horizontale (par le versement de prestations sociales versées dans une logique d’assurance / d’assistance et de prestations sociales universelles comme les allocations familiales). Cette redistribution n’a pas pour objet de réduire les inégalités de situations mais elle permet …………………………. . et témoigne d’une solidarité entre les ménages. d’en éviter l’apparition Une redistribution verticale qui s’opère d’une part grâce au versement de prestations sociales versées ………………………… c’est la logique d’assurance / d’assistance) dont sous l’objet même est de ………………. …… ……………. entre les condition de ressources ménages les plus aisés et les réduire ménages plus modestes. et d’autre part par le biais de la lesles inégalités de situations mise en place d’une fiscalité progressive / dégressive.

Le revenu après redistribution qui est alors calculé est désigné sous le terme Revenu disponible brut ……………………, premier grand agrégat final du compte de revenu des ménages, établi dans le cadre de la comptabilité nationale. Cependant, si le niveau de vie des ménages se trouve affecté par les transferts et Transferts sociaux en nature prélèvements directs monétaires, il bénéficie également de ……………………… des APU vers les ménages , ce qui permet de renforcer la redistribution ………………. déjà opérée. C’est la redistribution monétaire en ………………. . en nature

B. La contribution des services collectifs financés par l’impôt à une société plus juste 1) Principes En effet, le niveau de vie des ménages bénéficie également de transferts sociaux en nature c’est-à-dire opérés sous forme de prestations sociales en nature à savoir par exemple les biens et services que les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes et se font ensuite rembourser remboursement des frais de services médicaux ou de médicaments (………………………………………………………………………. ) ; ou les transferts de biens et services individuels non marchands produits par les administrations publiques ou services collectifs gratuits ou quasi-gratuits les ISBLSM, appelés également les …………………………………………………… l’éducation, la santé et le logement social comme. . . . ………………………………………………………. . Ces transferts sociaux en nature répondent au souci de garantir aux personnes un accès a priori identique aux soins, à l’éducation ou aux services de logement, quel que soit leur niveau de ressources. Ces transferts sociaux en nature touchent en particulier les domaines Soins hospitaliers, remboursements des frais de biens médicaux et des consultations de la santé : auprès des professionnels de santé (médecin notamment) Dépenses d’enseignement, mais également dépenses d’appui à la scolarité (cantines, de l’éducation : internats, médecine scolaire, orientation), fournitures de fournitures et manuels scolaires, transports scolaires. Lorsqu’un ménage accède à un logement social (HLM), il paie a priori un loyer ou du logement social : plus faible que s’il louait ce logement sur le marché libre. Il bénéfice donc d’une subvention implicite des administrations.

D’un point de vue comptable, ces transferts sociaux en nature ne font pas partie revenu disponible brut AJUSTE du RDB mais s’y ajoutent pour constituer un second agrégat, le ……………………. (RDBA). On peut donc étendre l’examen de la redistribution effectuée par les APU, en passant du RDB des ménages au RDBA. Pour cet examen, seuls sont généralement pris en compte par l’INSEE les services « individualisables » à destination des ménages, c’est-à-dire les services dont on peut mesurer l’utilisation effective, et donc le bénéfice reçu par les personnes : la santé, l’éducation et le logement social. Les autres services, du type de ceux police, justice, défense nationale rendus par …………………………. . ………… sont souvent ignorés. Enfin, et par conséquent on peut distinguer les dépenses de consommation finale des ménages qui regroupent l’ensemble des dépenses mises en œuvre par un des biens et des services marchands et des services non ménage pour acquérir ………………………………. . marchands quasi-gratuits ………………………………………………………………………. . De la consommation finale effective des ménages qui inclut tous les biens et les services acquis par les ménages résidents pour la satisfaction de leurs besoins, que ces dépense acquisitions aient fait, ou non, l'objet d'une ………………. . de leur part.

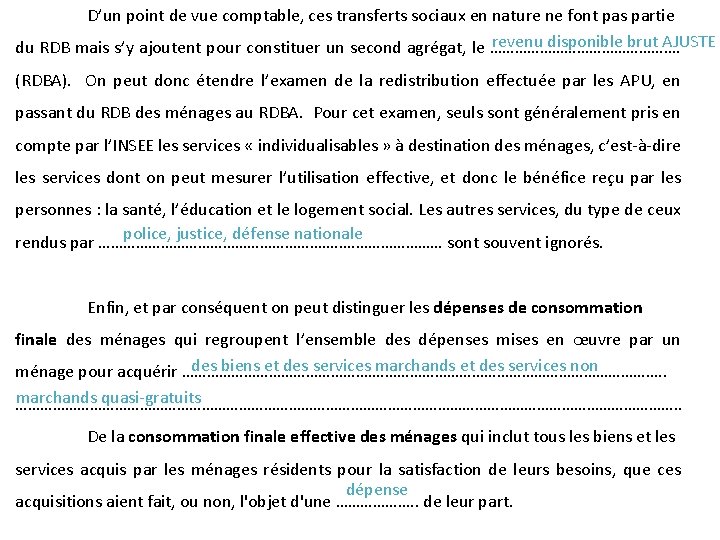

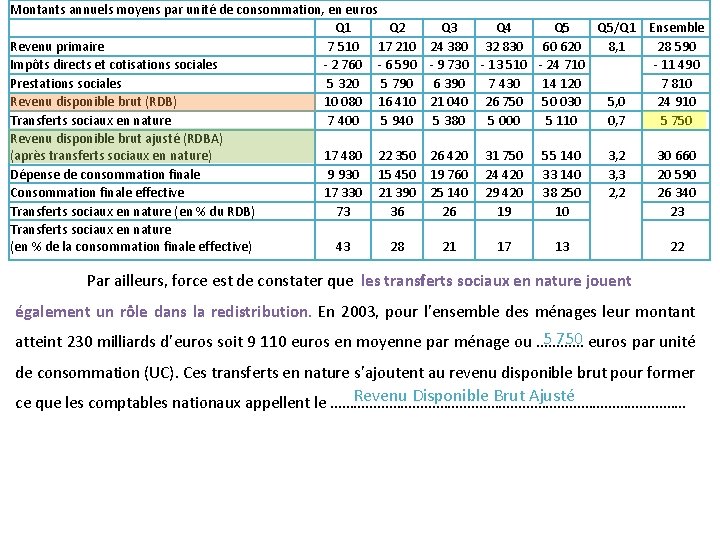

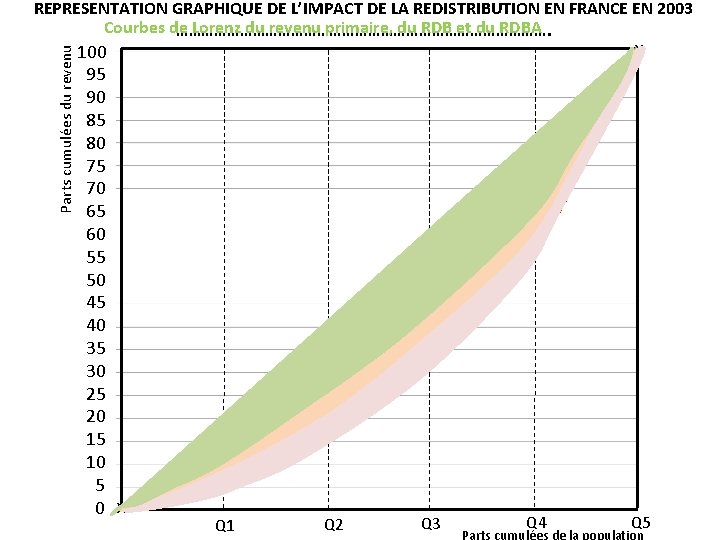

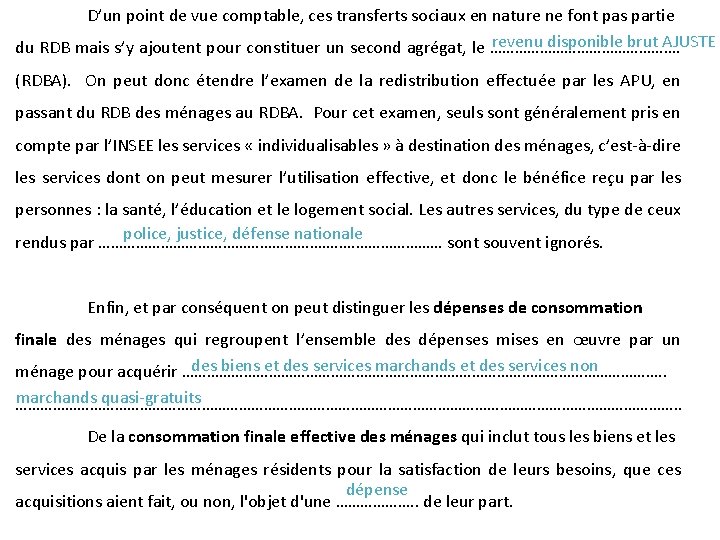

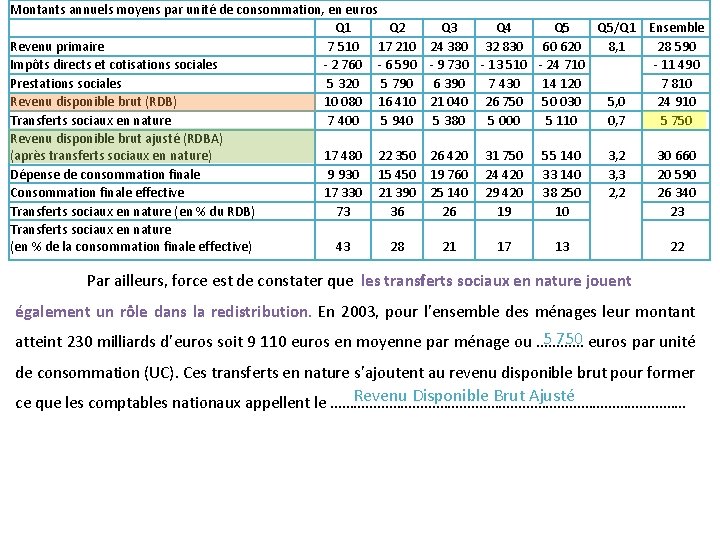

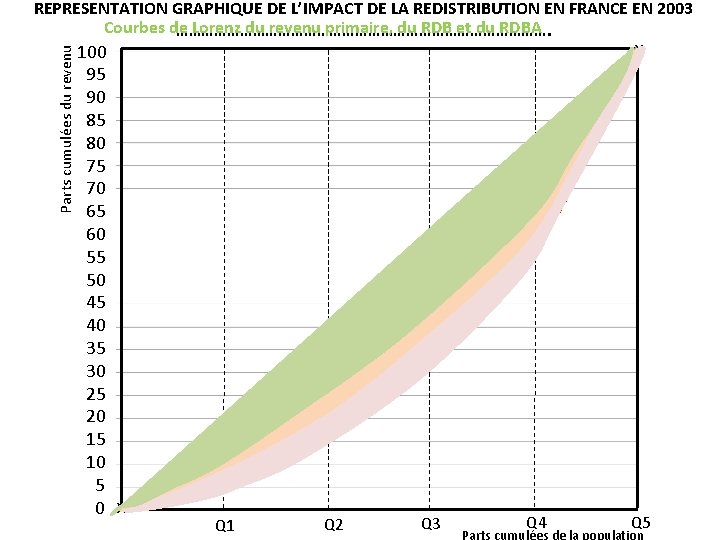

2) L’analyse des faits en ce qui concerne la contribution des services collectifs à une société plus juste Document 9 L’impact des transferts sociaux en nature suivant le niveau de vie des ménages en 2003 Montants annuels moyens par unité de consommation, en euros Q 1 Q 2 Revenu primaire 7 510 17 210 Impôts directs et cotisations sociales - 2 760 - 6 590 Prestations sociales 5 320 5 790 Revenu disponible brut (RDB) 10 080 16 410 Transferts sociaux en nature 7 400 5 940 Revenu disponible brut ajusté (RDBA) (après transferts sociaux en nature) 17 480 22 350 Dépense de consommation finale 9 930 15 450 Consommation finale effective 17 330 21 390 Transferts sociaux en nature (en % du RDB) 73 36 Transferts sociaux en nature (en % de la consommation finale effective) 43 28 Q 3 Q 4 Q 5/Q 1 Ensemble 24 380 32 830 60 620 8, 1 28 590 - 9 730 - 13 510 - 24 710 - 11 490 6 390 7 430 14 120 7 810 21 040 26 750 50 030 5, 0 24 910 5 380 5 000 5 110 0, 7 5 750 26 420 19 760 25 140 26 31 750 24 420 29 420 19 55 140 33 140 38 250 10 21 17 13 3, 2 3, 3 2, 2 30 660 20 590 26 340 23 22 En France en 2003, on constate qu’ après la redistribution monétaire, les écarts de revenus se sont réduits entre les 20% des ménages les plus modestes et les 20% des ménages les plus pauvres. En effet, si avant redistribution monétaire les 20% des ménages les plus 8, 1 riches disposent d’un revenu primaire …………… fois plus élevé que les 20% des ménages les plus pauvres après celle-ci le revenu disponible brut des 20% des ménages les plus aisés n’est 5, 0 plus que …………. fois plus élevé que celui des 20% des ménages les plus pauvres. L’écart de revenu a été divisé par ………………. autrement dit il a baissé de …………. . % 1, 6 40

Montants annuels moyens par unité de consommation, en euros Q 1 Q 2 Revenu primaire 7 510 17 210 Impôts directs et cotisations sociales - 2 760 - 6 590 Prestations sociales 5 320 5 790 Revenu disponible brut (RDB) 10 080 16 410 Transferts sociaux en nature 7 400 5 940 Revenu disponible brut ajusté (RDBA) (après transferts sociaux en nature) 17 480 22 350 Dépense de consommation finale 9 930 15 450 Consommation finale effective 17 330 21 390 Transferts sociaux en nature (en % du RDB) 73 36 Transferts sociaux en nature (en % de la consommation finale effective) 43 28 Q 3 Q 4 Q 5/Q 1 Ensemble 24 380 32 830 60 620 8, 1 28 590 - 9 730 - 13 510 - 24 710 - 11 490 6 390 7 430 14 120 7 810 21 040 26 750 50 030 5, 0 24 910 5 380 5 000 5 110 0, 7 5 750 26 420 19 760 25 140 26 31 750 24 420 29 420 19 55 140 33 140 38 250 10 21 17 13 3, 2 3, 3 2, 2 30 660 20 590 26 340 23 22 Par ailleurs, force est de constater que les transferts sociaux en nature jouent également un rôle dans la redistribution. En 2003, pour l’ensemble des ménages leur montant 5 750 euros par unité atteint 230 milliards d’euros soit 9 110 euros en moyenne par ménage ou ………… de consommation (UC). Ces transferts en nature s’ajoutent au revenu disponible brut pour former Revenu Disponible Brut Ajusté ce que les comptables nationaux appellent le …………………………

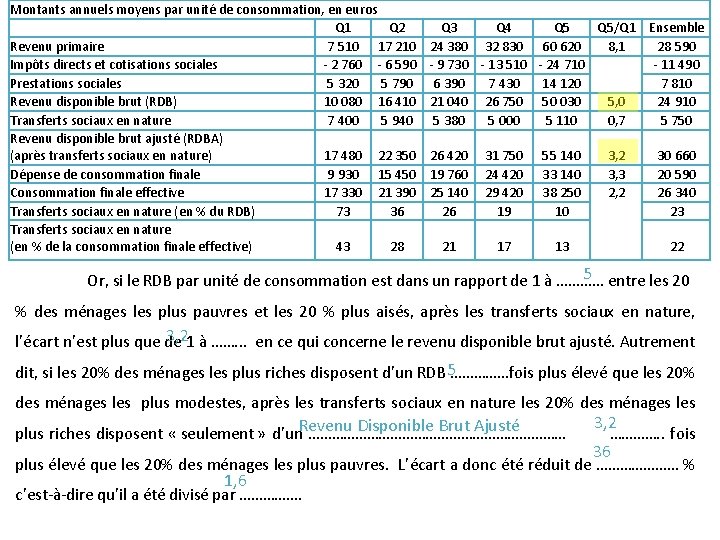

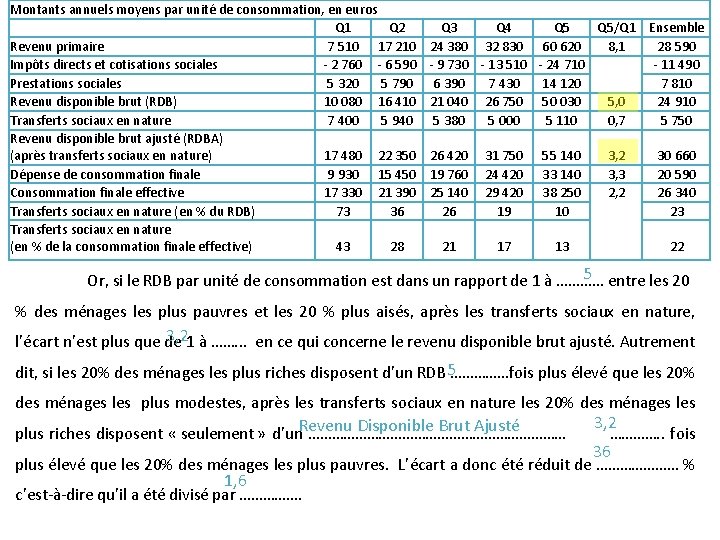

Montants annuels moyens par unité de consommation, en euros Q 1 Q 2 Revenu primaire 7 510 17 210 Impôts directs et cotisations sociales - 2 760 - 6 590 Prestations sociales 5 320 5 790 Revenu disponible brut (RDB) 10 080 16 410 Transferts sociaux en nature 7 400 5 940 Revenu disponible brut ajusté (RDBA) (après transferts sociaux en nature) 17 480 22 350 Dépense de consommation finale 9 930 15 450 Consommation finale effective 17 330 21 390 Transferts sociaux en nature (en % du RDB) 73 36 Transferts sociaux en nature (en % de la consommation finale effective) 43 28 Q 3 Q 4 Q 5/Q 1 Ensemble 24 380 32 830 60 620 8, 1 28 590 - 9 730 - 13 510 - 24 710 - 11 490 6 390 7 430 14 120 7 810 21 040 26 750 50 030 5, 0 24 910 5 380 5 000 5 110 0, 7 5 750 26 420 19 760 25 140 26 31 750 24 420 29 420 19 55 140 33 140 38 250 10 21 17 13 3, 2 3, 3 2, 2 30 660 20 590 26 340 23 22 5 entre les 20 Or, si le RDB par unité de consommation est dans un rapport de 1 à ……. . …. % des ménages les plus pauvres et les 20 % plus aisés, après les transferts sociaux en nature, 3, 21 à ……. . . en ce qui concerne le revenu disponible brut ajusté. Autrement l’écart n’est plus que de dit, si les 20% des ménages les plus riches disposent d’un RDB 5……………fois plus élevé que les 20% des ménages les plus modestes, après les transferts sociaux en nature les 20% des ménages les Revenu Disponible Brut Ajusté plus riches disposent « seulement » d’un …………………………… 3, 2 …………. . fois 36 plus élevé que les 20% des ménages les plus pauvres. L’écart a donc été réduit de ………………… % 1, 6 c’est-à-dire qu’il a été divisé par …………….

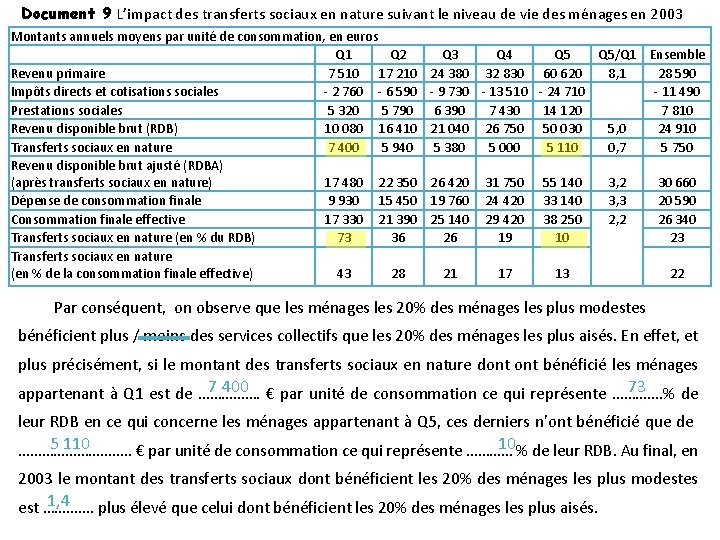

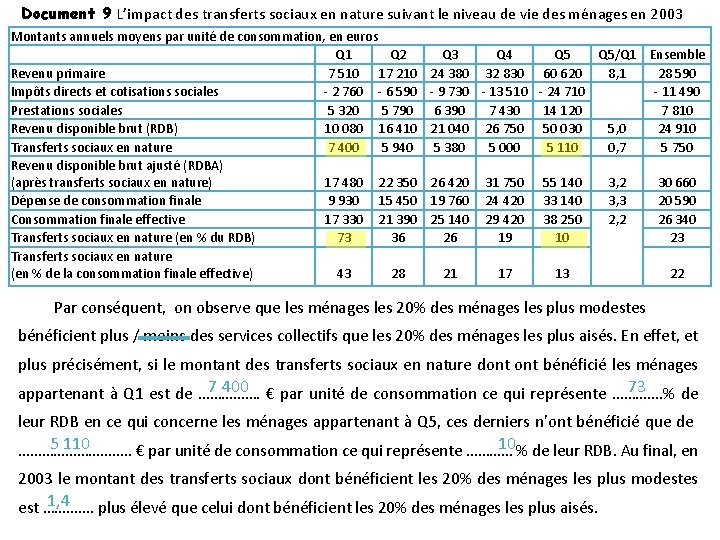

Document 9 L’impact des transferts sociaux en nature suivant le niveau de vie des ménages en 2003 Montants annuels moyens par unité de consommation, en euros Q 1 Q 2 Revenu primaire 7 510 17 210 Impôts directs et cotisations sociales - 2 760 - 6 590 Prestations sociales 5 320 5 790 Revenu disponible brut (RDB) 10 080 16 410 Transferts sociaux en nature 7 400 5 940 Revenu disponible brut ajusté (RDBA) (après transferts sociaux en nature) 17 480 22 350 Dépense de consommation finale 9 930 15 450 Consommation finale effective 17 330 21 390 Transferts sociaux en nature (en % du RDB) 73 36 Transferts sociaux en nature (en % de la consommation finale effective) 43 28 Q 3 Q 4 Q 5/Q 1 Ensemble 24 380 32 830 60 620 8, 1 28 590 - 9 730 - 13 510 - 24 710 - 11 490 6 390 7 430 14 120 7 810 21 040 26 750 50 030 5, 0 24 910 5 380 5 000 5 110 0, 7 5 750 26 420 19 760 25 140 26 31 750 24 420 29 420 19 55 140 33 140 38 250 10 21 17 13 3, 2 3, 3 2, 2 30 660 20 590 26 340 23 22 Par conséquent, on observe que les ménages les 20% des ménages les plus modestes bénéficient plus / moins des services collectifs que les 20% des ménages les plus aisés. En effet, et plus précisément, si le montant des transferts sociaux en nature dont bénéficié les ménages 7 400 € par unité de consommation ce qui représente …………. % 73 appartenant à Q 1 est de ……………. de leur RDB en ce qui concerne les ménages appartenant à Q 5, ces derniers n’ont bénéficié que de 5 110 10 % de leur RDB. Au final, en ……………. . € par unité de consommation ce qui représente ………… 2003 le montant des transferts sociaux dont bénéficient les 20% des ménages les plus modestes 1, 4 est …………. plus élevé que celui dont bénéficient les 20% des ménages les plus aisés.

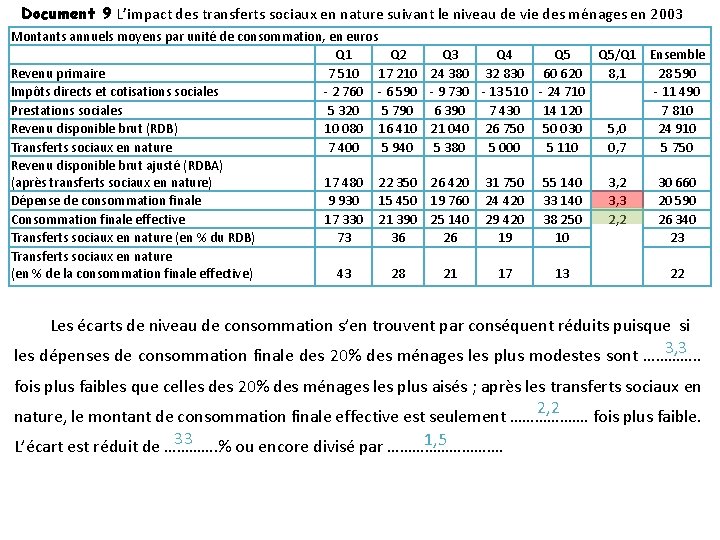

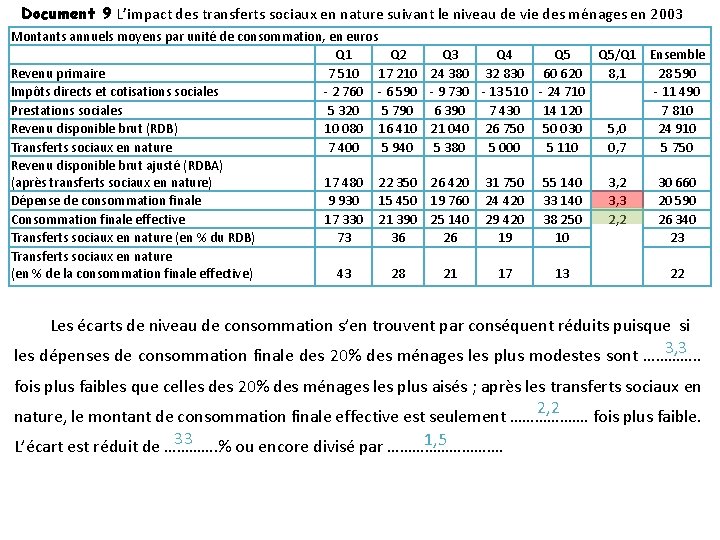

Document 9 L’impact des transferts sociaux en nature suivant le niveau de vie des ménages en 2003 Montants annuels moyens par unité de consommation, en euros Q 1 Q 2 Revenu primaire 7 510 17 210 Impôts directs et cotisations sociales - 2 760 - 6 590 Prestations sociales 5 320 5 790 Revenu disponible brut (RDB) 10 080 16 410 Transferts sociaux en nature 7 400 5 940 Revenu disponible brut ajusté (RDBA) (après transferts sociaux en nature) 17 480 22 350 Dépense de consommation finale 9 930 15 450 Consommation finale effective 17 330 21 390 Transferts sociaux en nature (en % du RDB) 73 36 Transferts sociaux en nature (en % de la consommation finale effective) 43 28 Q 3 Q 4 Q 5/Q 1 Ensemble 24 380 32 830 60 620 8, 1 28 590 - 9 730 - 13 510 - 24 710 - 11 490 6 390 7 430 14 120 7 810 21 040 26 750 50 030 5, 0 24 910 5 380 5 000 5 110 0, 7 5 750 26 420 19 760 25 140 26 31 750 24 420 29 420 19 55 140 33 140 38 250 10 21 17 13 3, 2 3, 3 2, 2 30 660 20 590 26 340 23 22 Les écarts de niveau de consommation s’en trouvent par conséquent réduits puisque si 3, 3 les dépenses de consommation finale des 20% des ménages les plus modestes sont …………. . fois plus faibles que celles des 20% des ménages les plus aisés ; après les transferts sociaux en 2, 2 nature, le montant de consommation finale effective est seulement ………………. fois plus faible. 33 1, 5 L’écart est réduit de …………. % ou encore divisé par …………….

3) Synthèse sur la contribution des services collectifs à une société plus juste Les transferts sociaux en nature des APU vers les ménages et notamment les Education, Santé et Logement social services collectifs (……………………………) fournis par les APU contribuent à la justice sociale dans la mesure où ils permettent à tous les ménages un revenu accès différencié / égal à ces services et ce quel que soit leur niveau de ……………. . D’ailleurs, en l’absence d’une telle gratuité les ménages les plus modestes seraient exclus ……………… en grande partie de ces services pourtant essentiels. Enfin, leur gratuité permet aux ménages les plus modestes de consacrer une part plus importante de leur L’alimentation, les dépenses relatives au RDB à des postes de consommation comme : …………………………………………………………………………………………………… logement, l’habillement, les transports, les loisirs Ainsi, les services collectifs favorisent l’égalité des ………………………. droits et des chances

De plus, les services publics donnent également lieu à une redistribution horizontale / verticale des revenus, dans la mesure où ils profitent davantage à ceux qui les utilisent qu’à ceux qui n’y ont guère recours. Ainsi, les études montrent que ce sont les ménages jeunes / âgés qui bénéficient plus que les autres catégories d’âge des services de santé (En 2006, un célibataire se voit attribuer 4 447 euros en moyenne au titre des dépenses de santé des administrations publiques s’il a moins / plus de 60 ans contre 1 649 euros s’il a plus / moins de 60 ans) ; à l’inverse ce sont les ménages jeunes / âgés qui bénéficient davantage des services de l’éducation puisqu’ils peuvent eux-mêmes être en études ou avoir des enfants en cours de scolarisation ; de même ce sont les ménages ayant peu / beaucoup d’enfants qui bénéficient davantage que les autres ménages dépenses de santé et d’éducation.

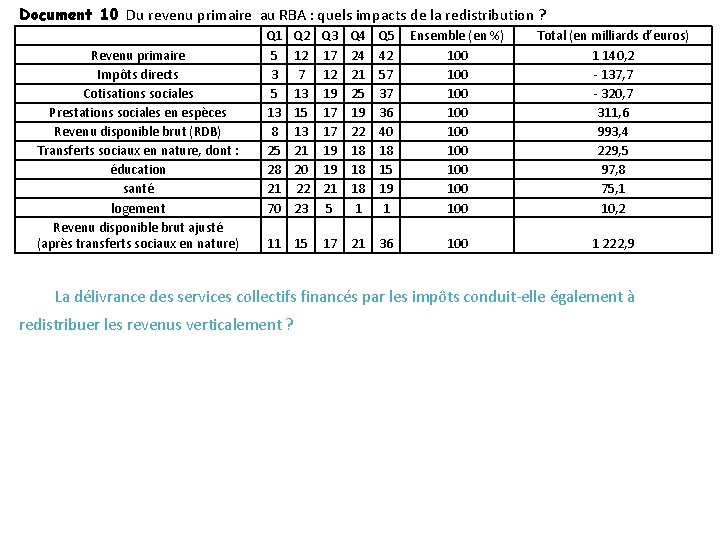

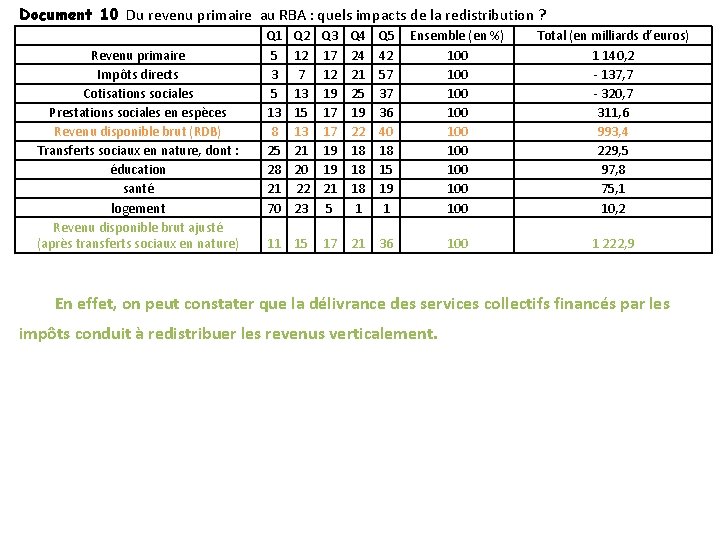

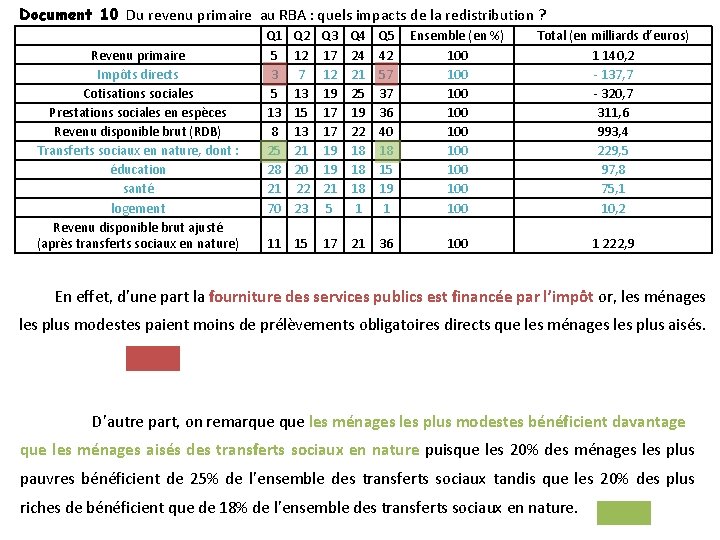

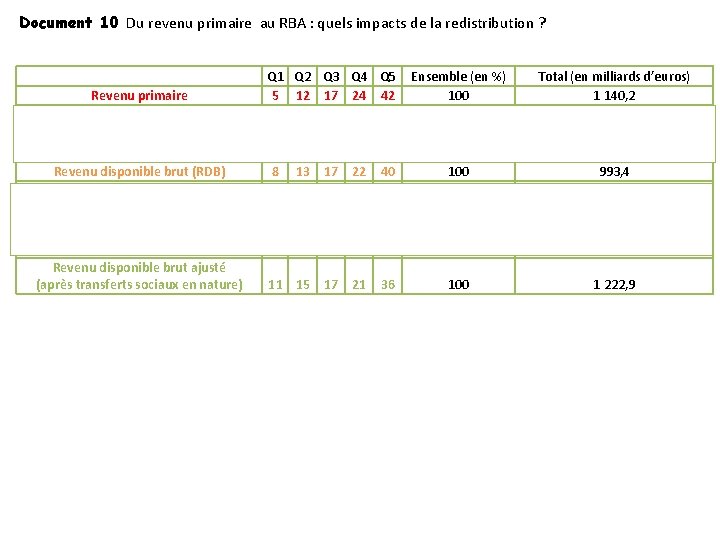

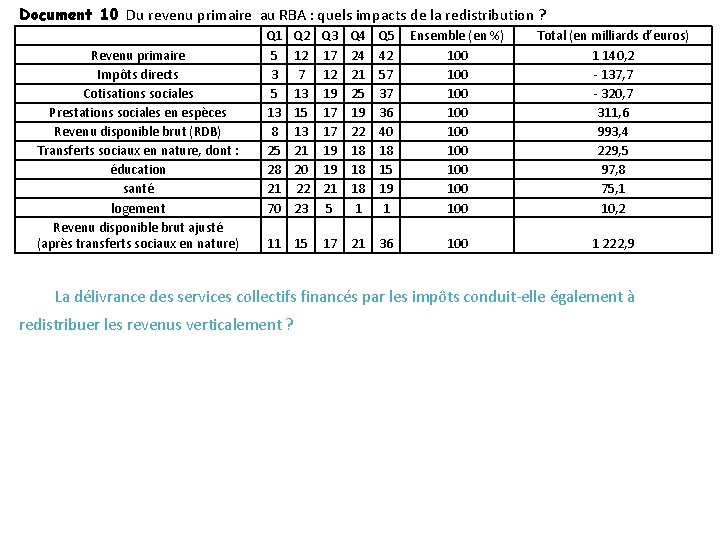

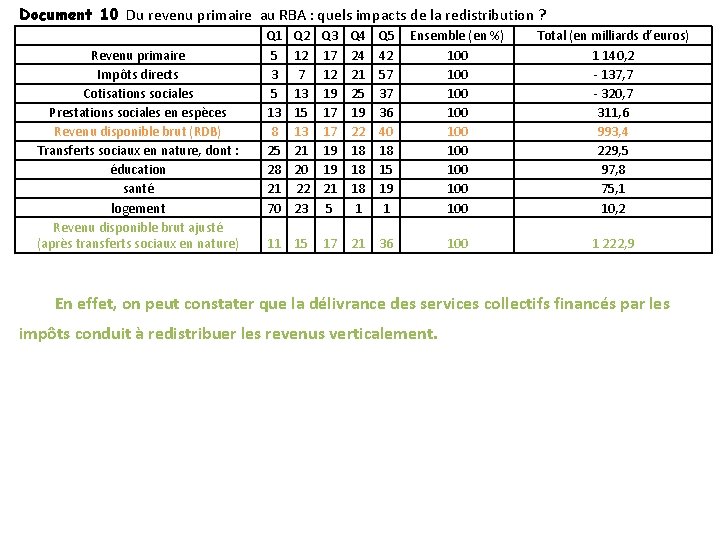

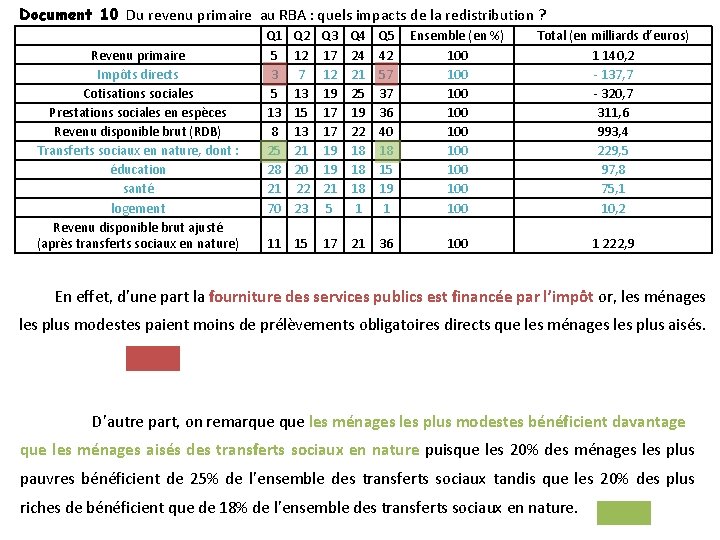

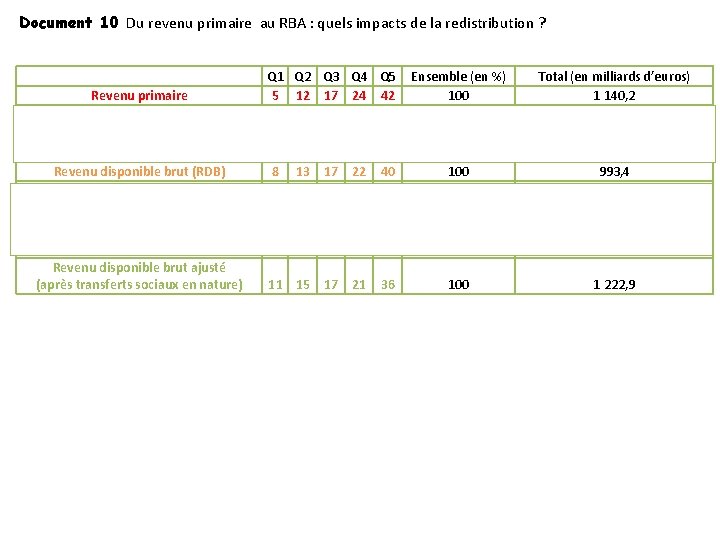

Document 10 Du revenu primaire au RBA : quels impacts de la redistribution ? Revenu primaire Impôts directs Cotisations sociales Prestations sociales en espèces Revenu disponible brut (RDB) Transferts sociaux en nature, dont : éducation santé logement Revenu disponible brut ajusté (après transferts sociaux en nature) Q 1 5 3 5 13 8 25 28 21 70 Q 2 12 7 13 15 13 21 20 22 23 Q 3 17 12 19 17 17 19 19 21 5 Q 4 24 21 25 19 22 18 18 18 1 Q 5 42 57 37 36 40 18 15 19 1 Ensemble (en %) 100 100 100 Total (en milliards d’euros) 1 140, 2 - 137, 7 - 320, 7 311, 6 993, 4 229, 5 97, 8 75, 1 10, 2 11 15 17 21 36 100 1 222, 9 La délivrance des services collectifs financés par les impôts conduit-elle également à redistribuer les revenus verticalement ?

Document 10 Du revenu primaire au RBA : quels impacts de la redistribution ? Revenu primaire Impôts directs Cotisations sociales Prestations sociales en espèces Revenu disponible brut (RDB) Transferts sociaux en nature, dont : éducation santé logement Revenu disponible brut ajusté (après transferts sociaux en nature) Q 1 5 3 5 13 8 25 28 21 70 Q 2 12 7 13 15 13 21 20 22 23 Q 3 17 12 19 17 17 19 19 21 5 Q 4 24 21 25 19 22 18 18 18 1 Q 5 42 57 37 36 40 18 15 19 1 Ensemble (en %) 100 100 100 Total (en milliards d’euros) 1 140, 2 - 137, 7 - 320, 7 311, 6 993, 4 229, 5 97, 8 75, 1 10, 2 11 15 17 21 36 100 1 222, 9 En effet, on peut constater que la délivrance des services collectifs financés par les impôts conduit à redistribuer les revenus verticalement.

Document 10 Du revenu primaire au RBA : quels impacts de la redistribution ? Revenu primaire Impôts directs Cotisations sociales Prestations sociales en espèces Revenu disponible brut (RDB) Transferts sociaux en nature, dont : éducation santé logement Revenu disponible brut ajusté (après transferts sociaux en nature) Q 1 5 3 5 13 8 25 28 21 70 Q 2 12 7 13 15 13 21 20 22 23 Q 3 17 12 19 17 17 19 19 21 5 Q 4 24 21 25 19 22 18 18 18 1 Q 5 42 57 37 36 40 18 15 19 1 Ensemble (en %) 100 100 100 Total (en milliards d’euros) 1 140, 2 - 137, 7 - 320, 7 311, 6 993, 4 229, 5 97, 8 75, 1 10, 2 11 15 17 21 36 100 1 222, 9 En effet, d’une part la fourniture des services publics est financée par l’impôt or, les ménages les plus modestes paient moins de prélèvements obligatoires directs que les ménages les plus aisés. D’autre part, on remarque les ménages les plus modestes bénéficient davantage que les ménages aisés des transferts sociaux en nature puisque les 20% des ménages les plus pauvres bénéficient de 25% de l’ensemble des transferts sociaux tandis que les 20% des plus riches de bénéficient que de 18% de l’ensemble des transferts sociaux en nature.

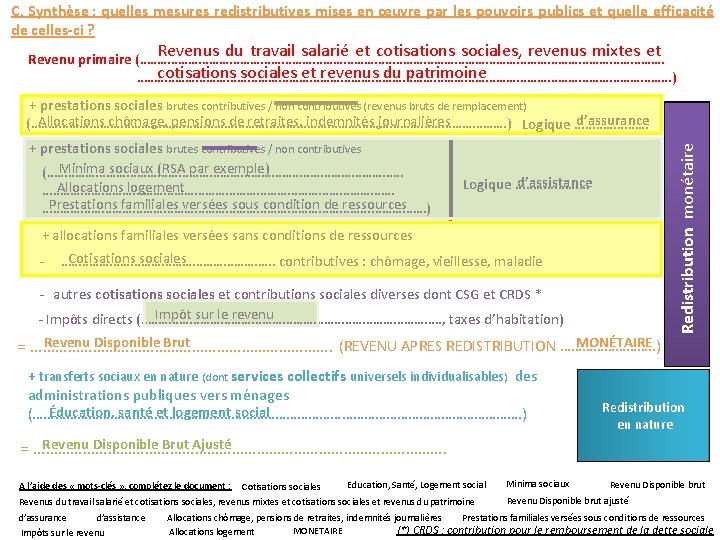

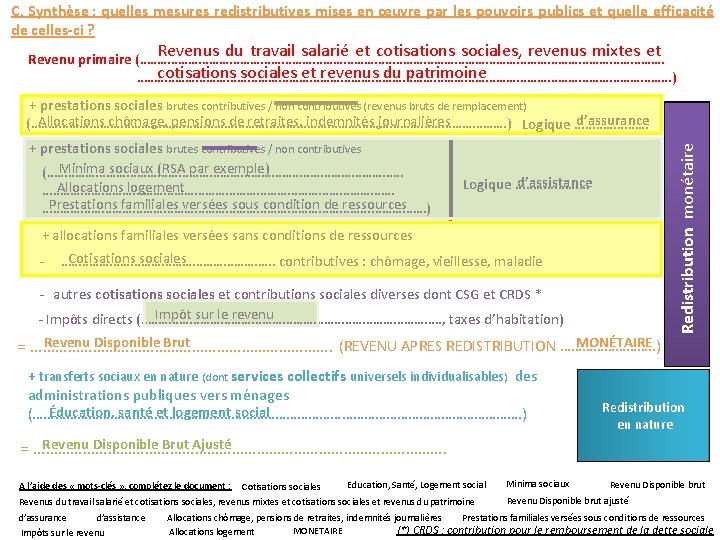

C. Synthèse : quelles mesures redistributives mises en œuvre par les pouvoirs publics et quelle efficacité de celles-ci ? Revenus du travail salarié et cotisations sociales, revenus mixtes et + prestations sociales brutes contributives / non contributives (revenus bruts de remplacement) d’assurance Allocations chômage, pensions de retraites, indemnités journalières (……………………………………………………………) Logique ………………… + prestations sociales brutes contributives / non contributives Minima sociaux (RSA par exemple) (………………………………. . Allocations logement …………………………………………… Prestations familiales versées sous condition de ressources …………………………………………. . . ……………) d’assistance Logique ………………… + allocations familiales versées sans conditions de ressources Cotisations sociales - …………………………. …. contributives : chômage, vieillesse, maladie - autres cotisations sociales et contributions sociales diverses dont CSG et CRDS * Impôt sur le revenu - Impôts directs (…………………………. , taxes d’habitation) Revenu Disponible Brut MONÉTAIRE (REVENU APRES REDISTRIBUTION …………. . ) = ………………………………. + transferts sociaux en nature (dont services collectifs universels individualisables) des administrations publiques vers ménages Éducation, santé et logement social (…………………………………………………………. ) Revenu Disponible Brut Ajusté = ……………………………………………. Education, Santé, Logement social Cotisations sociales Revenus du travail salarié et cotisations sociales, revenus mixtes et cotisations sociales et revenus du patrimoine A l’aide des « mots-clés » , complétez le document : d’assurance d’assistance Impôts sur le revenu Minima sociaux Redistribution monétaire / Redistribution monétaire en nature Revenu primaire (………………………………. . …………………………………… cotisations sociales et revenus du patrimoine ……………………………………………………………………. . ) Redistribution monétaire / en nature Revenu Disponible brut ajusté Allocations chômage, pensions de retraites, indemnités journalières Prestations familiales versées sous conditions de ressources MONETAIRE (*) CRDS : contribution pour le remboursement de la dette sociale Allocations logement

Document 10 Du revenu primaire au RBA : quels impacts de la redistribution ? Revenu primaire Impôts directs Cotisations sociales Prestations sociales en espèces Revenu disponible brut (RDB) Transferts sociaux en nature, dont : éducation santé logement Revenu disponible brut ajusté (après transferts sociaux en nature) Q 1 5 3 5 13 8 25 28 21 70 Q 2 12 7 13 15 13 21 20 22 23 Q 3 17 12 19 17 17 19 19 21 5 Q 4 24 21 25 19 22 18 18 18 1 Q 5 42 57 37 36 40 18 15 19 1 Ensemble (en %) 100 100 100 Total (en milliards d’euros) 1 140, 2 - 137, 7 - 320, 7 311, 6 993, 4 229, 5 97, 8 75, 1 10, 2 11 15 17 21 36 100 1 222, 9

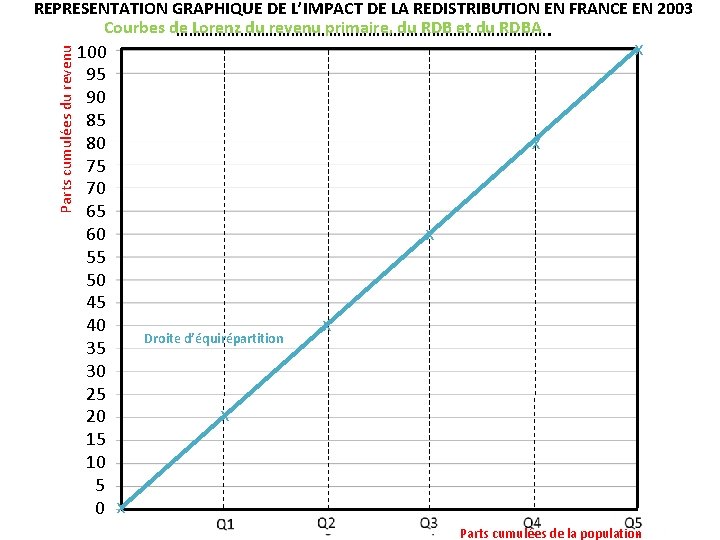

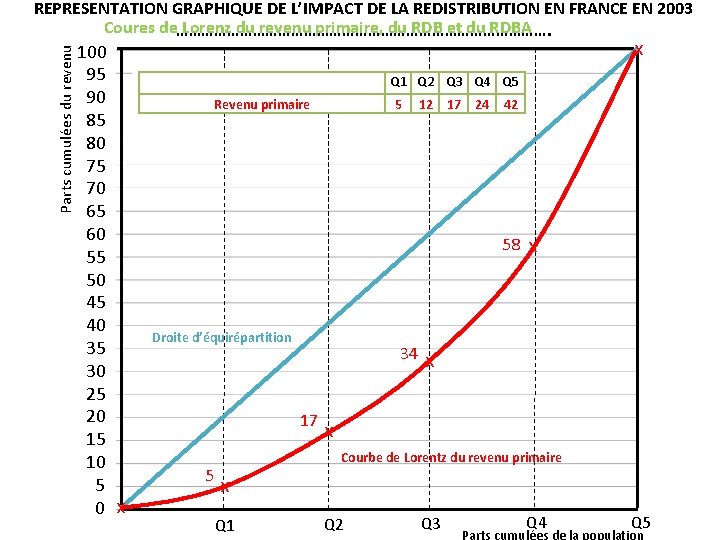

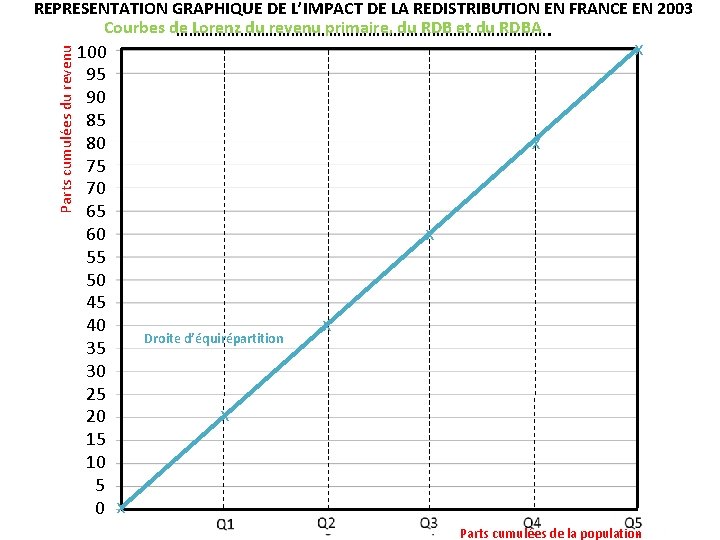

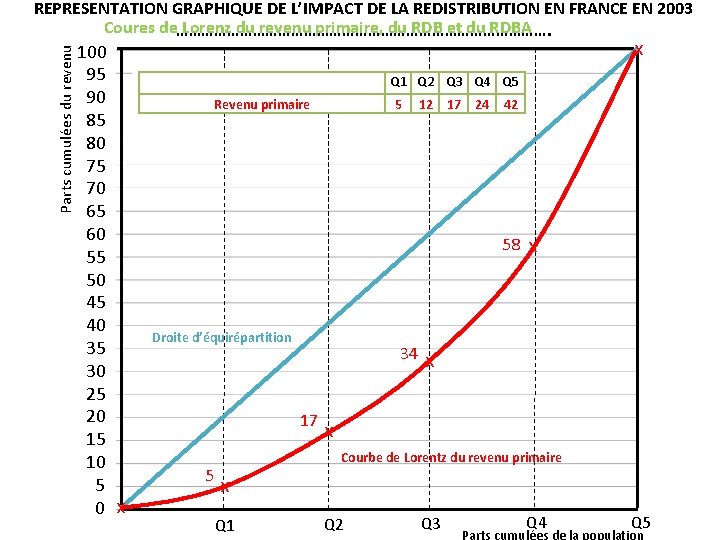

Parts cumulées du revenu REPRESENTATION GRAPHIQUE DE L’IMPACT DE LA REDISTRIBUTION EN FRANCE EN 2003 Courbes de Lorenz du revenu primaire, du RDB et du RDBA ………………………………………. x 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 x x x Droite d’équirépartition x x Parts cumulées de la population

Parts cumulées du revenu REPRESENTATION GRAPHIQUE DE L’IMPACT DE LA REDISTRIBUTION EN FRANCE EN 2003 Coures de………………………………………. Lorenz du revenu primaire, du RDB et du RDBA x 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 x Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Revenu primaire 5 12 17 24 42 58 x Droite d’équirépartition 34 x 17 5 x Courbe de Lorentz du revenu primaire x Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Parts cumulées de la population

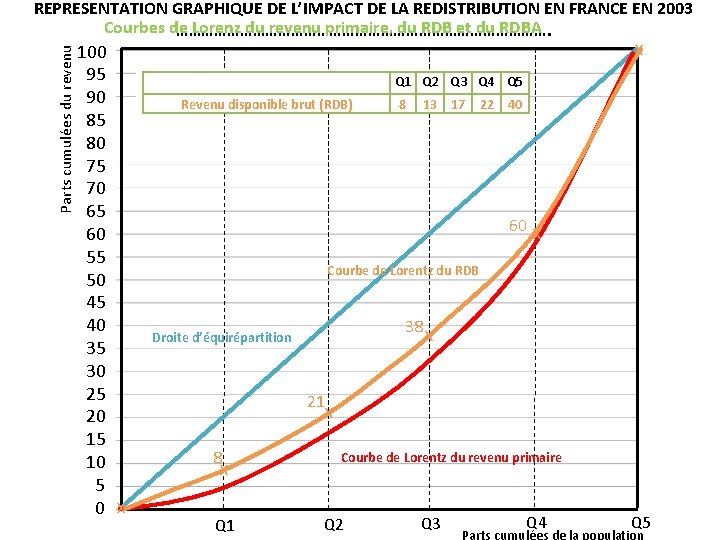

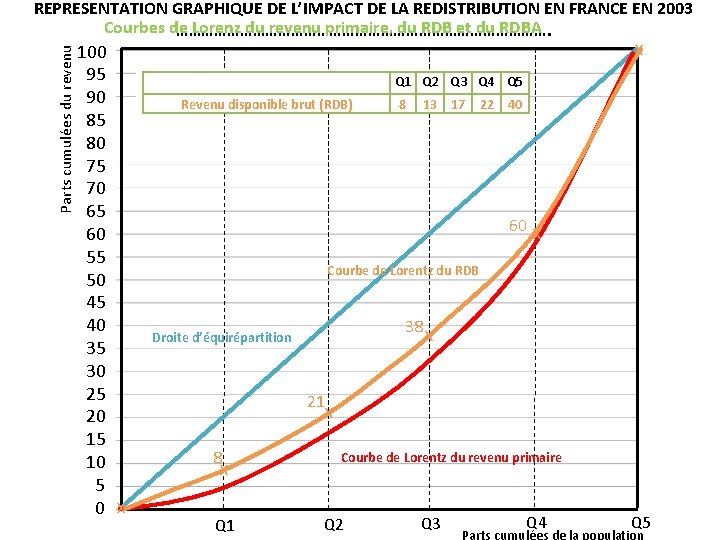

Parts cumulées du revenu REPRESENTATION GRAPHIQUE DE L’IMPACT DE LA REDISTRIBUTION EN FRANCE EN 2003 Courbes de Lorenz du revenu primaire, du RDB et du RDBA ………………………………………. x 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 x Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Revenu disponible brut (RDB) 8 13 17 22 40 60 x Courbe de Lorentz du RDB 38 Droite d’équirépartition x 21 x 8 x Q 1 Courbe de Lorentz du revenu primaire Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Parts cumulées de la population

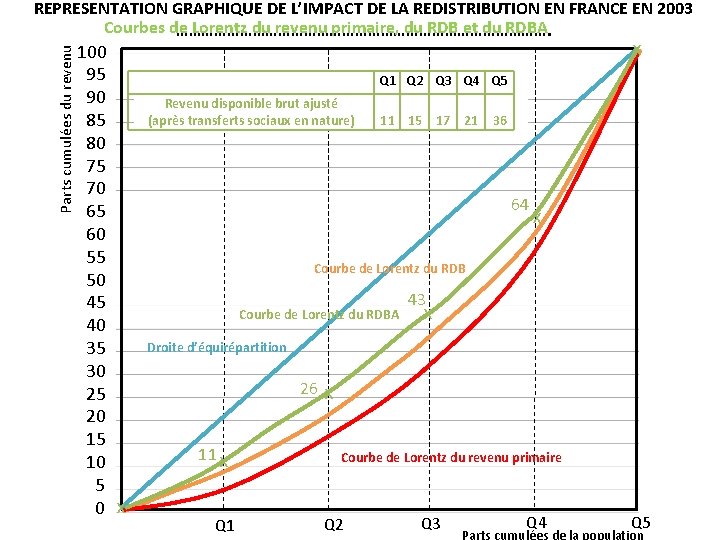

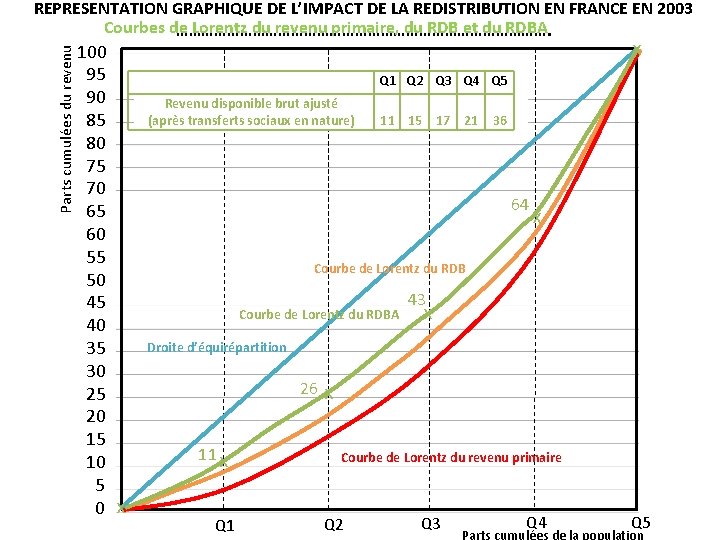

Parts cumulées du revenu REPRESENTATION GRAPHIQUE DE L’IMPACT DE LA REDISTRIBUTION EN FRANCE EN 2003 Courbes de Lorentz du revenu primaire, du RDB et du RDBA ………………………………………. x 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 x Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Revenu disponible brut ajusté (après transferts sociaux en nature) 11 15 17 21 36 64 x Courbe de Lorentz du RDBA 43 x Droite d’équirépartition 26 x 11 x Q 1 Courbe de Lorentz du revenu primaire Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Parts cumulées de la population

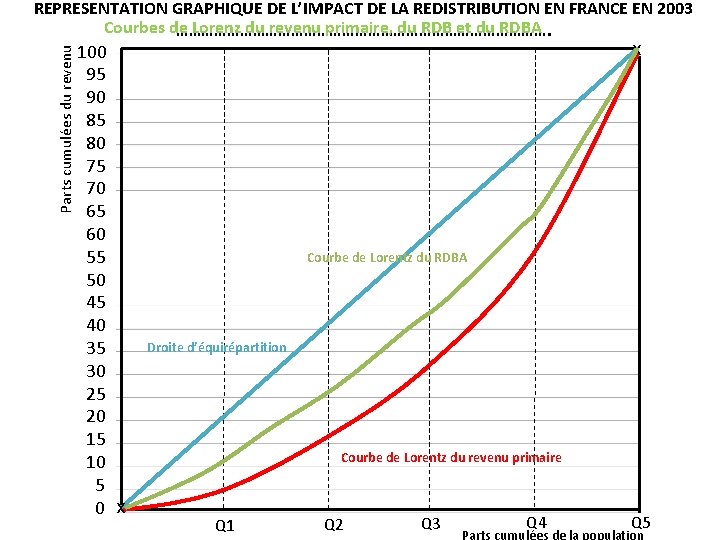

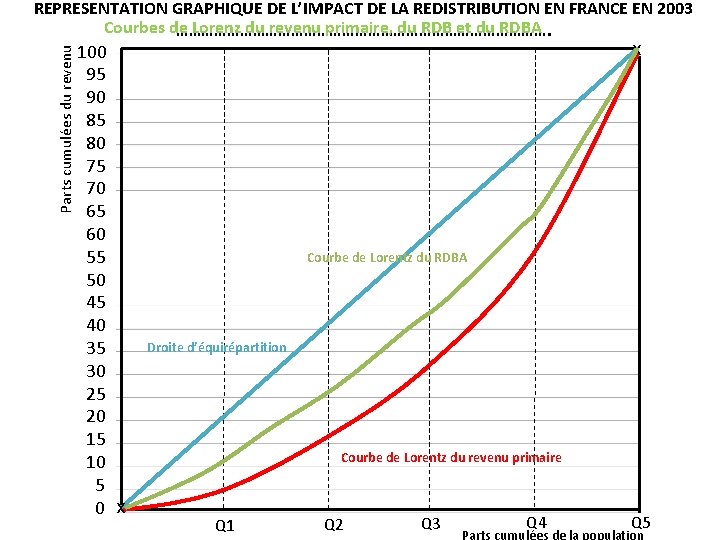

Parts cumulées du revenu REPRESENTATION GRAPHIQUE DE L’IMPACT DE LA REDISTRIBUTION EN FRANCE EN 2003 Courbes de Lorenz du revenu primaire, du RDB et du RDBA ………………………………………. x 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 x Courbe de Lorentz du RDBA Droite d’équirépartition Courbe de Lorentz du revenu primaire Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Parts cumulées de la population

Parts cumulées du revenu REPRESENTATION GRAPHIQUE DE L’IMPACT DE LA REDISTRIBUTION EN FRANCE EN 2003 Courbes de Lorenz du revenu primaire, du RDB et du RDBA ………………………………………. x 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 x Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 5 Parts cumulées de la population

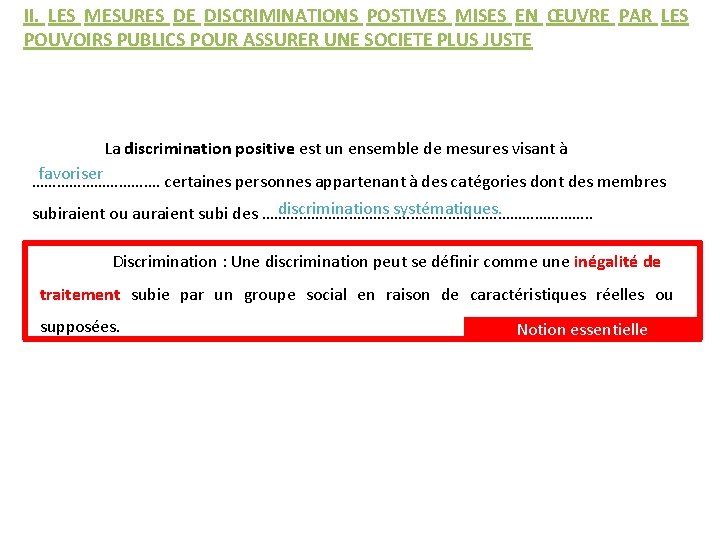

II. LES MESURES DE DISCRIMINATIONS POSTIVES MISES EN ŒUVRE PAR LES POUVOIRS PUBLICS POUR ASSURER UNE SOCIETE PLUS JUSTE La discrimination positive est un ensemble de mesures visant à favoriser ……………. certaines personnes appartenant à des catégories dont des membres discriminations systématiques. subiraient ou auraient subi des …………………………………. . Discrimination : Une discrimination peut se définir comme une inégalité de traitement subie par un groupe social en raison de caractéristiques réelles ou supposées. Notion essentielle

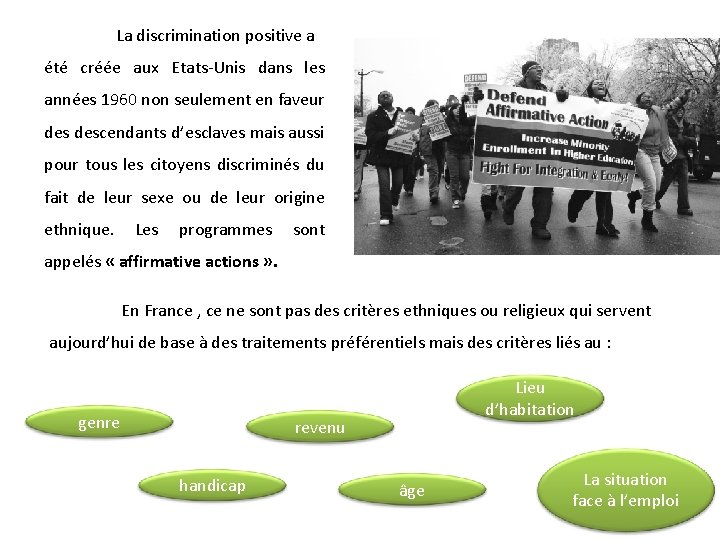

La discrimination positive a été créée aux Etats-Unis dans les années 1960 non seulement en faveur descendants d’esclaves mais aussi pour tous les citoyens discriminés du fait de leur sexe ou de leur origine ethnique. Les programmes sont appelés « affirmative actions » . En France , ce ne sont pas des critères ethniques ou religieux qui servent aujourd’hui de base à des traitements préférentiels mais des critères liés au : genre Lieu d’habitation revenu handicap âge La situation face à l’emploi

A. Les politiques de discriminations positives « ex-ante » 1) Principes La mise en place de politiques de discriminations positives peut revenir à mettre en œuvre une « justice qui règle le partage, entre les membres d'un groupe, des n'ont pas été appropriés au préalable objets qui …………………………………………. » (correction EX-ANTE ; c’est-à-dire avant que les inégalités apparaissent). 2) Exemples Les quotas qui correspondent à un certain pourcentage de places que l’on veut réserver à telle ou telle population jugée discriminée.

En 2005 une loi oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher un quota de 6% de personnes handicapées. Les entreprises qui ne respectent pas cette obligation doivent verser une amende.

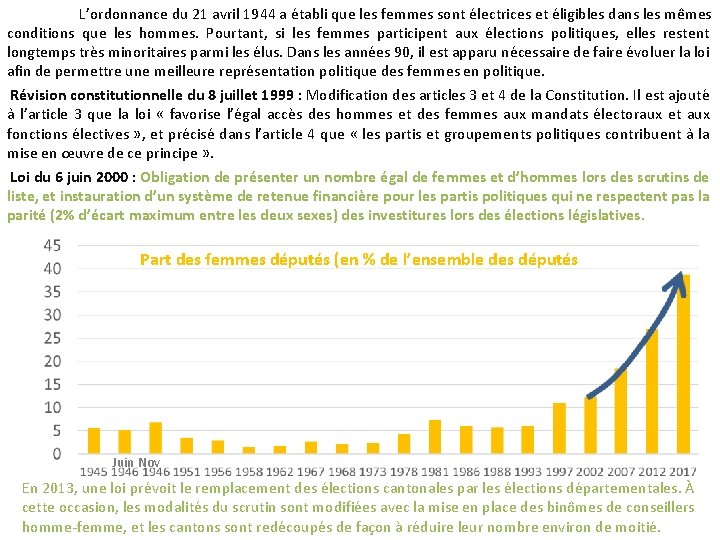

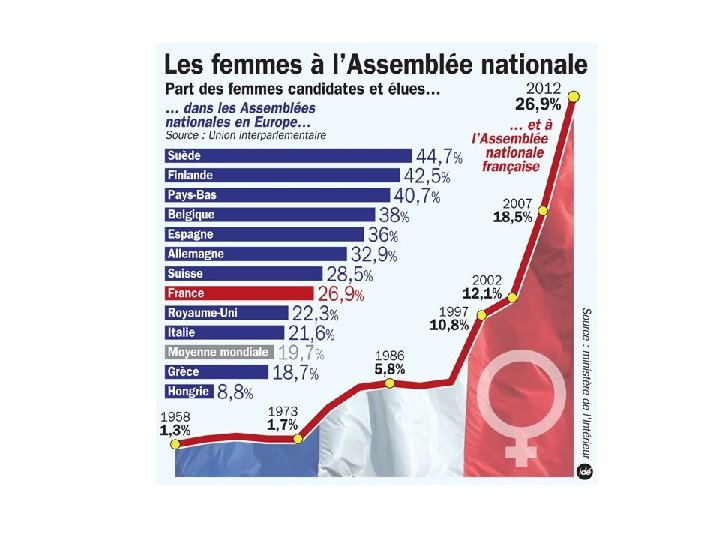

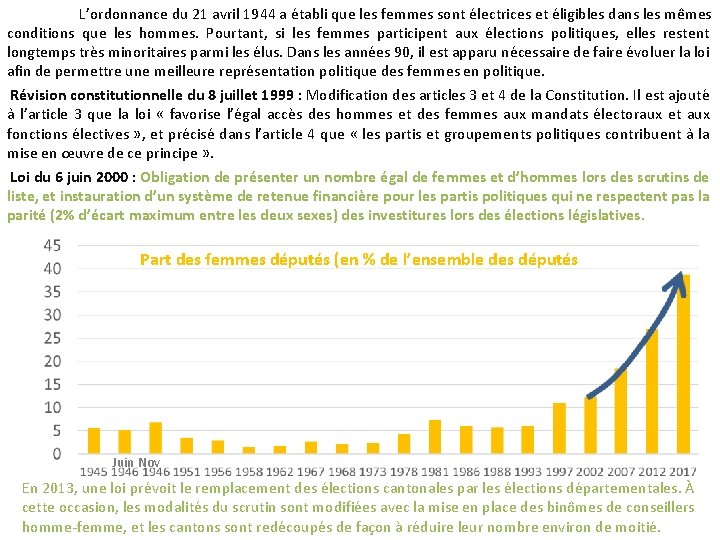

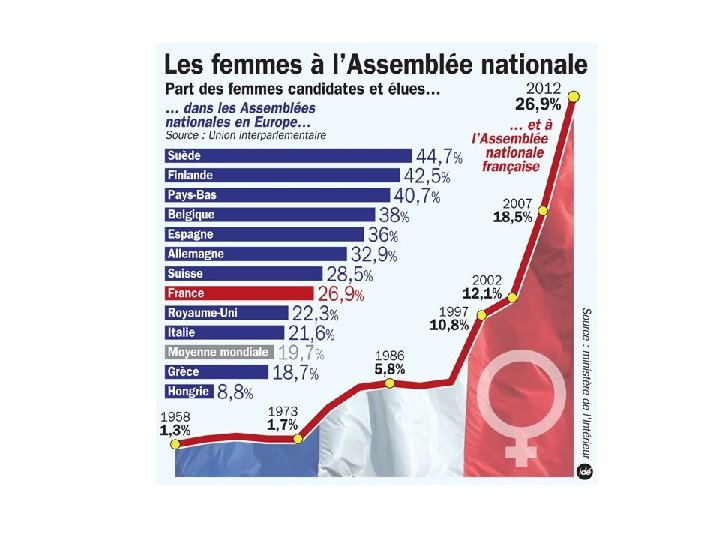

L’ordonnance du 21 avril 1944 a établi que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Pourtant, si les femmes participent aux élections politiques, elles restent longtemps très minoritaires parmi les élus. Dans les années 90, il est apparu nécessaire de faire évoluer la loi afin de permettre une meilleure représentation politique des femmes en politique. Révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 : Modification des articles 3 et 4 de la Constitution. Il est ajoute a l’article 3 que la loi « favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives » , et précise dans l’article 4 que « les partis et groupements politiques contribuent a la mise en œuvre de ce principe » . Loi du 6 juin 2000 : Obligation de présenter un nombre égal de femmes et d’hommes lors des scrutins de liste, et instauration d’un système de retenue financière pour les partis politiques qui ne respectent pas la parité (2% d’écart maximum entre les deux sexes) des investitures lors des élections législatives. Part des femmes députés (en % de l’ensemble des députés Juin Nov En 2013, une loi prévoit le remplacement des élections cantonales par les élections départementales. À cette occasion, les modalités du scrutin sont modifiées avec la mise en place des binômes de conseillers homme-femme, et les cantons sont redécoupés de façon à réduire leur nombre environ de moitié.

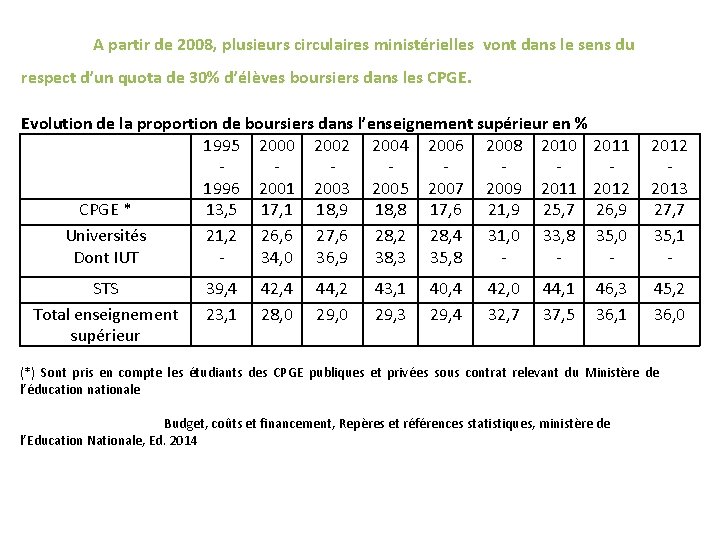

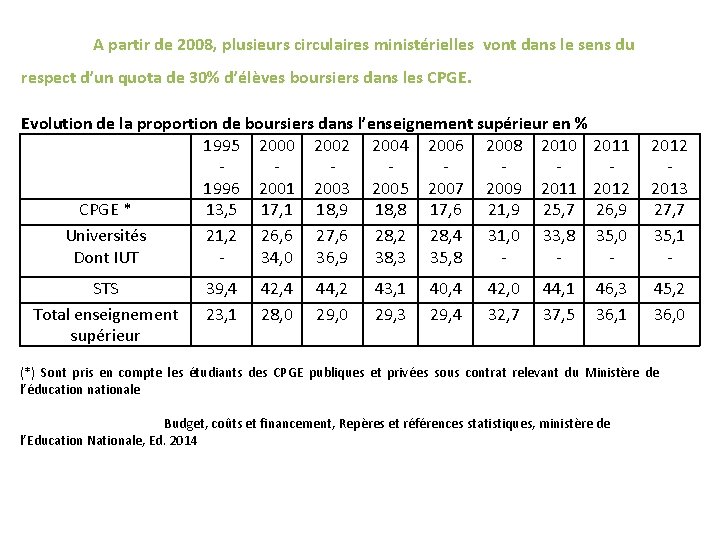

A partir de 2008, plusieurs circulaires ministérielles vont dans le sens du respect d’un quota de 30% d’élèves boursiers dans les CPGE. Evolution de la proportion de boursiers dans l’enseignement supérieur en % 1995 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011 1996 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2012 CPGE * 13, 5 17, 1 18, 9 18, 8 17, 6 21, 9 25, 7 26, 9 Universités 21, 2 26, 6 27, 6 28, 2 28, 4 31, 0 33, 8 35, 0 Dont IUT 34, 0 36, 9 38, 3 35, 8 STS Total enseignement supérieur 39, 4 23, 1 42, 4 28, 0 44, 2 29, 0 43, 1 29, 3 40, 4 29, 4 42, 0 32, 7 44, 1 37, 5 46, 3 36, 1 2012 2013 27, 7 35, 1 45, 2 36, 0 (*) Sont pris en compte les étudiants des CPGE publiques et privées sous contrat relevant du Ministère de l’éducation nationale Budget, coûts et financement, Repères et références statistiques, ministère de l’Education Nationale, Ed. 2014

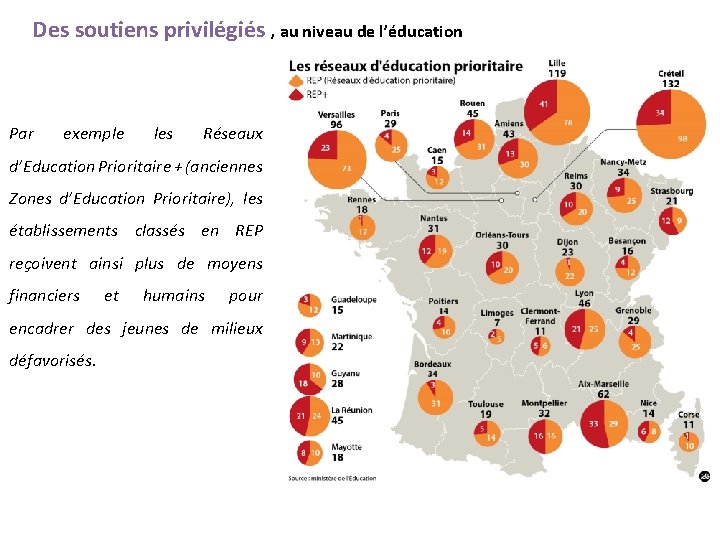

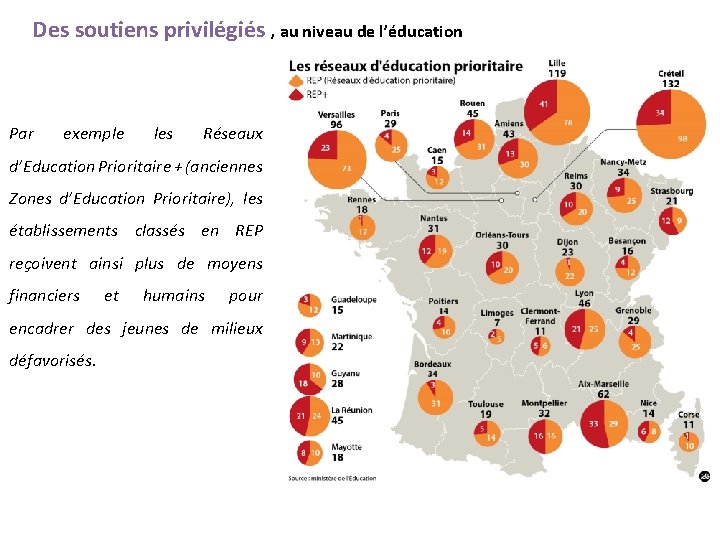

Des soutiens privilégiés , au niveau de l’éducation Par exemple les Réseaux d’Education Prioritaire + (anciennes Zones d’Education Prioritaire), les établissements classés en REP reçoivent ainsi plus de moyens financiers et humains pour encadrer des jeunes de milieux défavorisés.

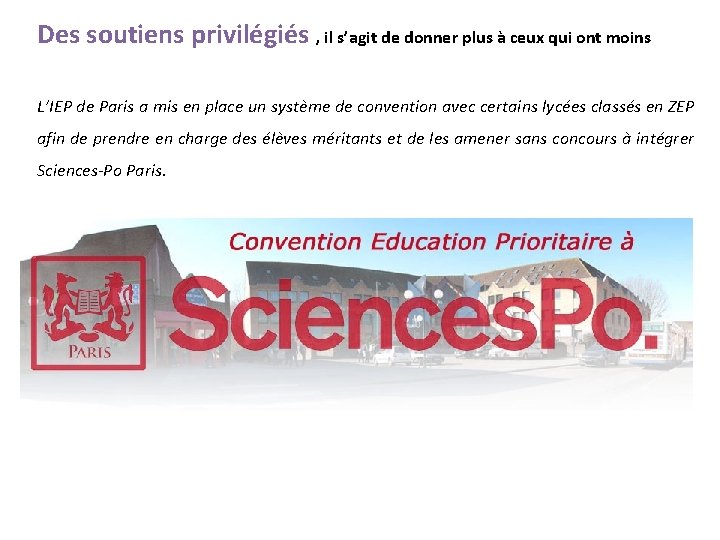

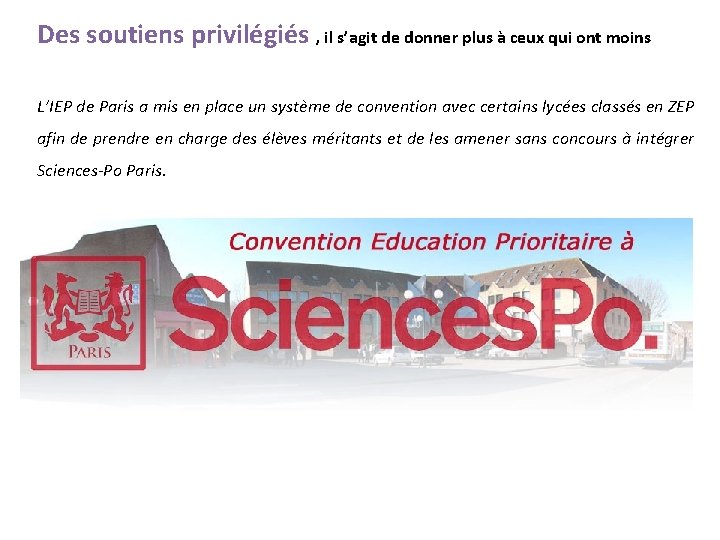

Des soutiens privilégiés , il s’agit de donner plus à ceux qui ont moins L’IEP de Paris a mis en place un système de convention avec certains lycées classés en ZEP afin de prendre en charge des élèves méritants et de les amener sans concours à intégrer Sciences-Po Paris.

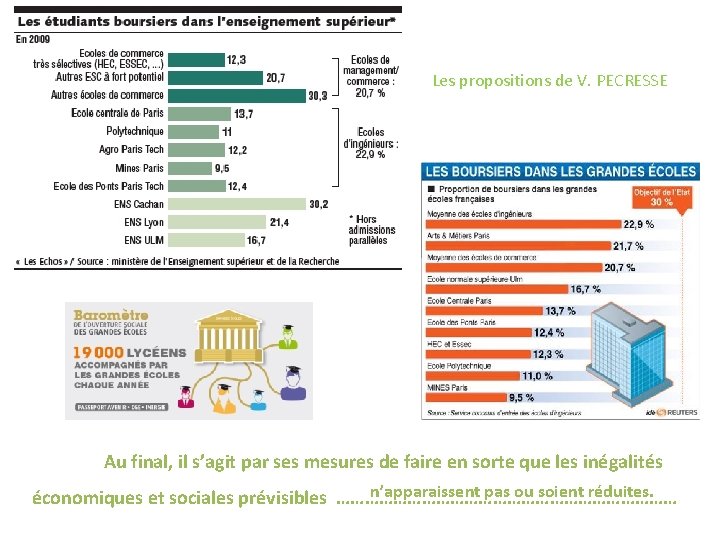

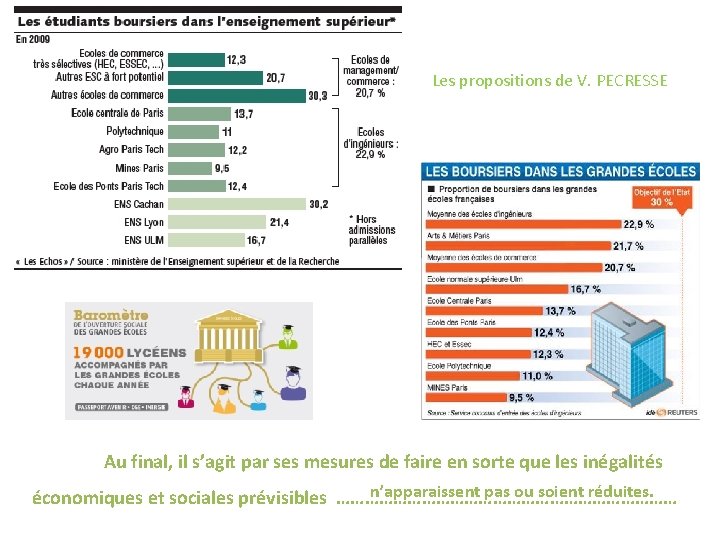

Les propositions de V. PECRESSE Au final, il s’agit par ses mesures de faire en sorte que les inégalités n’apparaissent pas ou soient réduites. économiques et sociales prévisibles ………………………………

B. Les politiques de discriminations positives « ex-post » 1) Principes La mise en place de politiques de discriminations positives peut revenir à mettre en œuvre une justice qui consiste en la « rectitude dans les transactions privées déjà appropriés c’est-à-dire celles qui concernent les objets ………………………. . » (réduction EX-POST) 2) Exemples De l’impôt progressif = système d’imposition qui consiste à ce que le taux marginal d’imposition s’accroisse avec le revenu. De la distribution de prestations sociales sous conditions de ressources = il s’agit des minima sociaux, des aides au logement ou encore des bourses scolaires.

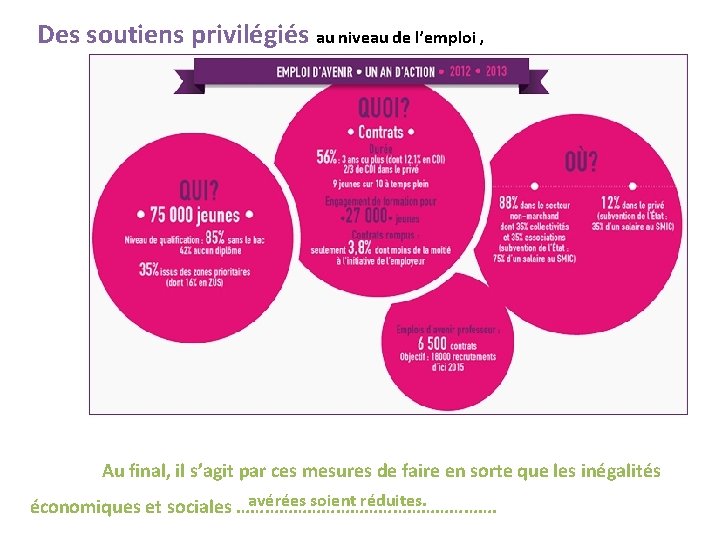

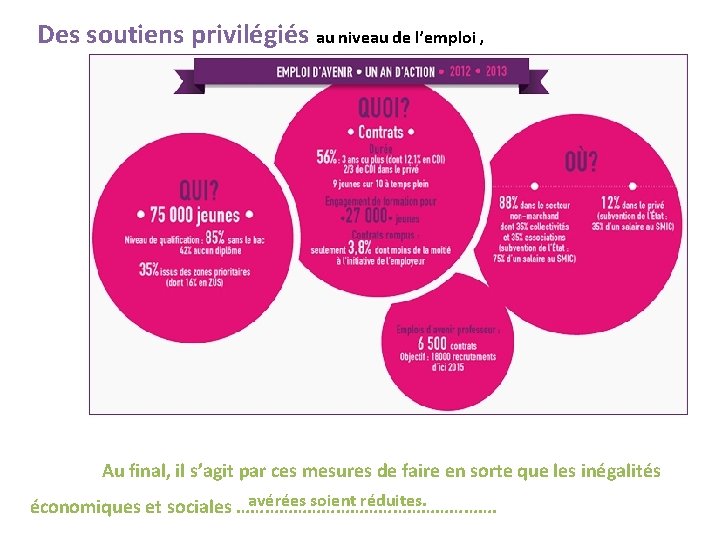

Des soutiens privilégiés au niveau de l’emploi , Au final, il s’agit par ces mesures de faire en sorte que les inégalités avérées soient réduites. économiques et sociales ……………………….

SECTION 2 QUELLES SONT LES CONTRAINTES, LES LIMITES ET LES EFFETS DESINCITATIFS DES POLITIQUES MISES EN ŒUVRE POUR REDUIRE LES INEGALITES ?

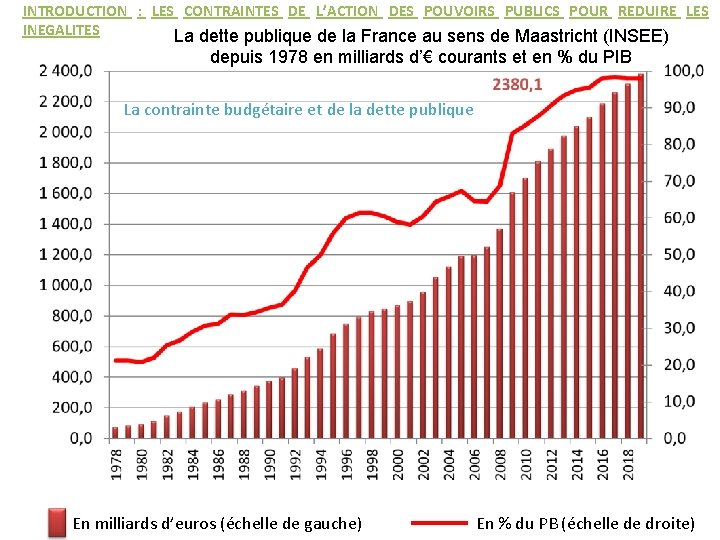

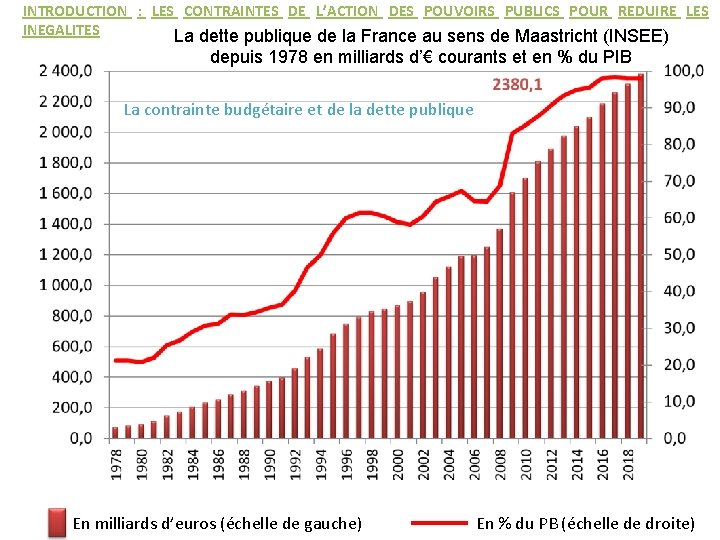

INTRODUCTION : LES CONTRAINTES DE L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS POUR REDUIRE LES INEGALITES La dette publique de la France au sens de Maastricht (INSEE) depuis 1978 en milliards d’€ courants et en % du PIB La contrainte budgétaire et de la dette publique En milliards d’euros (échelle de gauche) En % du PB (échelle de droite)

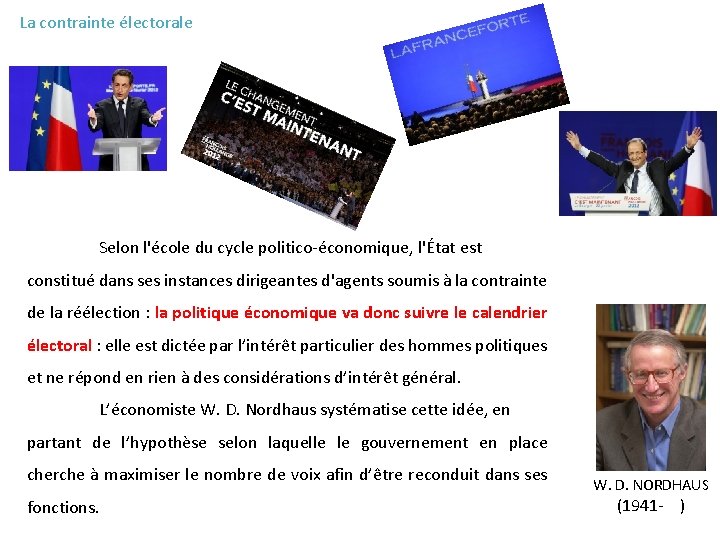

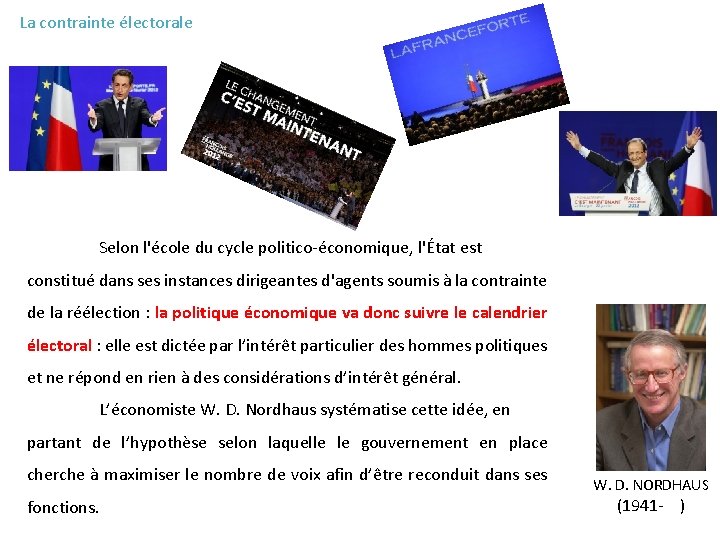

La contrainte électorale Selon l'école du cycle politico-économique, l'État est constitué dans ses instances dirigeantes d'agents soumis à la contrainte de la réélection : la politique économique va donc suivre le calendrier électoral : elle est dictée par l’intérêt particulier des hommes politiques et ne répond en rien à des considérations d’intérêt général. L’économiste W. D. Nordhaus systématise cette idée, en partant de l’hypothèse selon laquelle le gouvernement en place cherche à maximiser le nombre de voix afin d’être reconduit dans ses fonctions. W. D. NORDHAUS (1941 - )

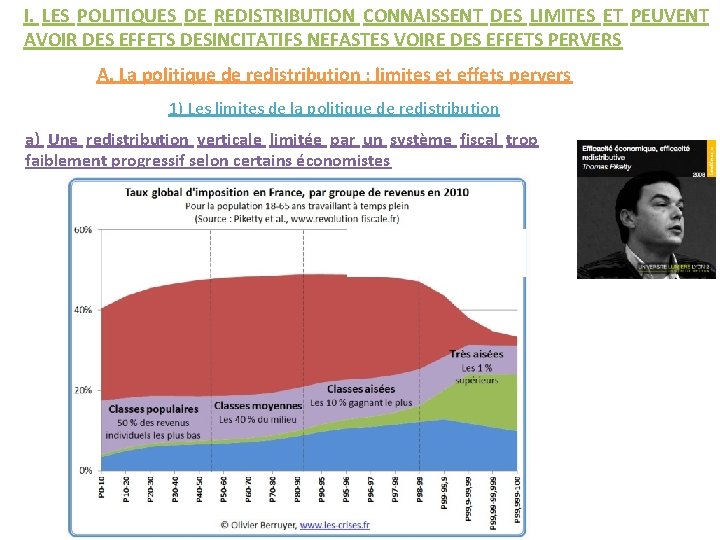

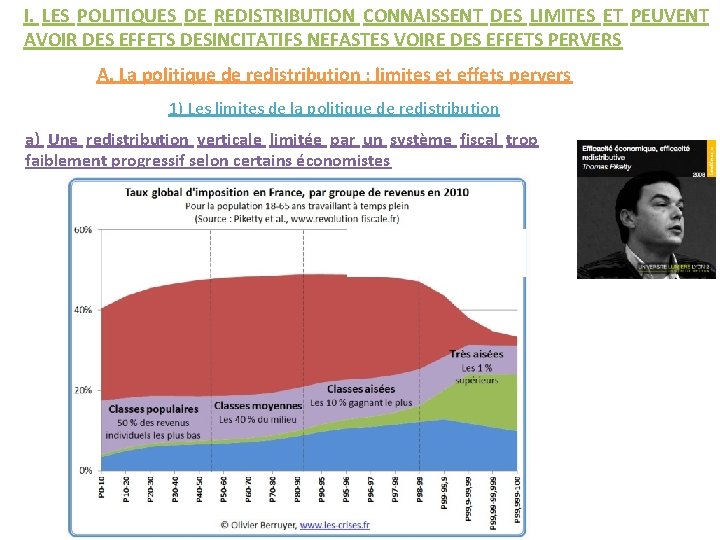

I. LES POLITIQUES DE REDISTRIBUTION CONNAISSENT DES LIMITES ET PEUVENT AVOIR DES EFFETS DESINCITATIFS NEFASTES VOIRE DES EFFETS PERVERS A. La politique de redistribution : limites et effets pervers 1) Les limites de la politique de redistribution a) Une redistribution verticale limitée par un système fiscal trop faiblement progressif selon certains économistes

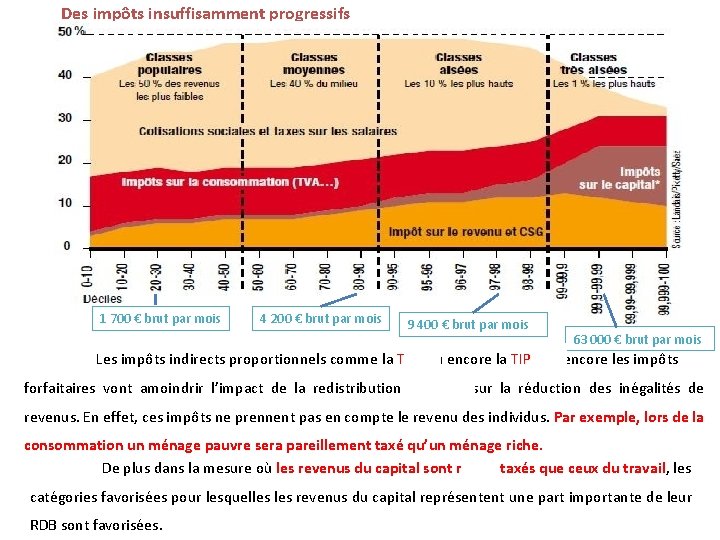

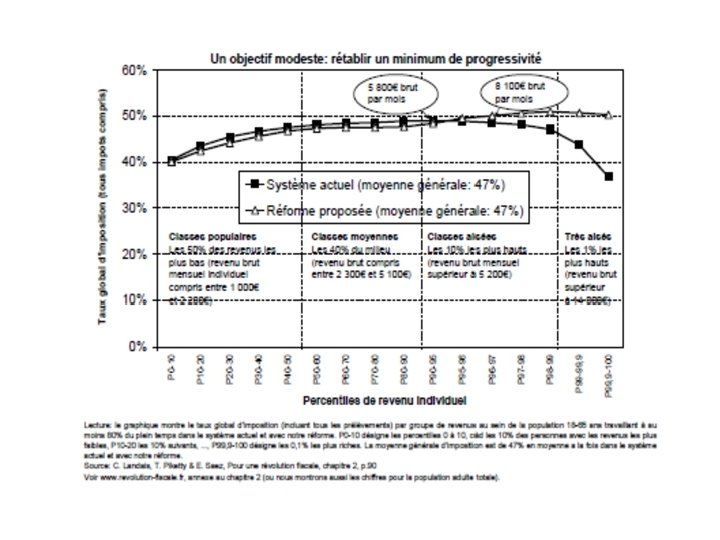

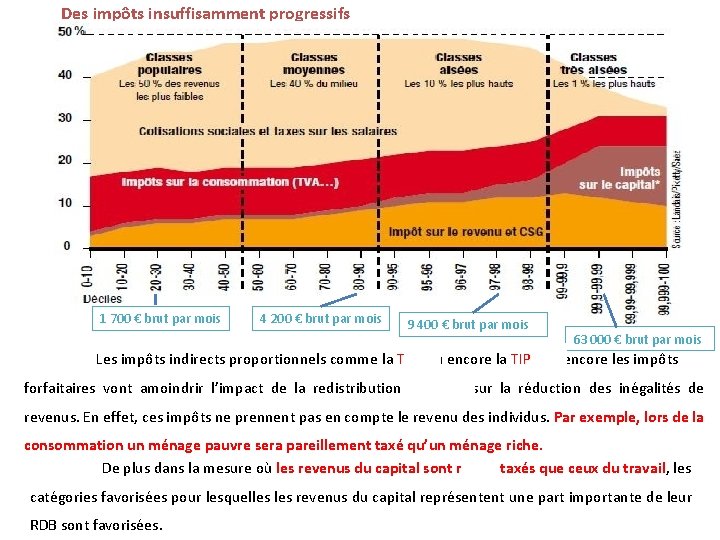

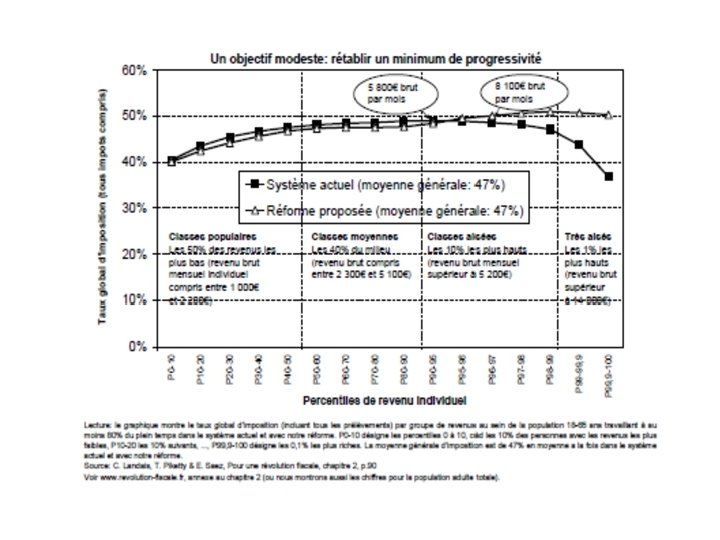

Des impôts insuffisamment progressifs 1 700 € brut par mois 4 200 € brut par mois 9 400 € brut par mois 63 000 € brut par mois Les impôts indirects proportionnels comme la TVA ou encore la TIPP ou encore les impôts forfaitaires vont amoindrir l’impact de la redistribution verticale sur la réduction des inégalités de revenus. En effet, ces impôts ne prennent pas en compte le revenu des individus. Par exemple, lors de la consommation un ménage pauvre sera pareillement taxé qu’un ménage riche. De plus dans la mesure où les revenus du capital sont moins taxés que ceux du travail, les catégories favorisées pour lesquelles revenus du capital représentent une part importante de leur RDB sont favorisées.

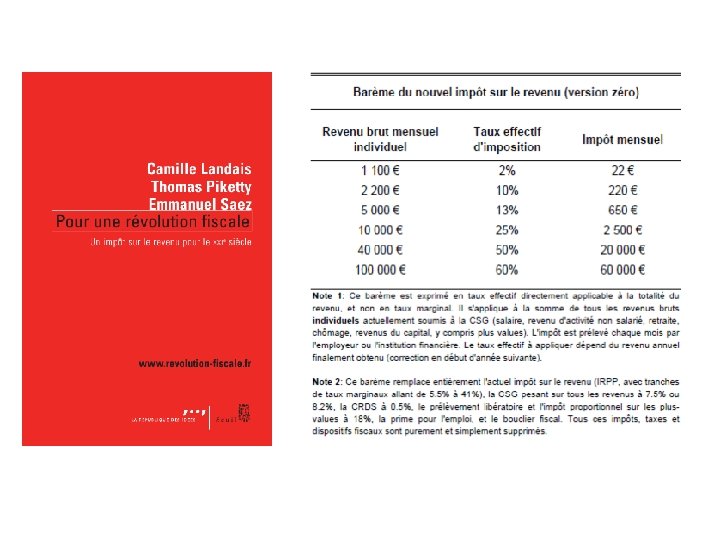

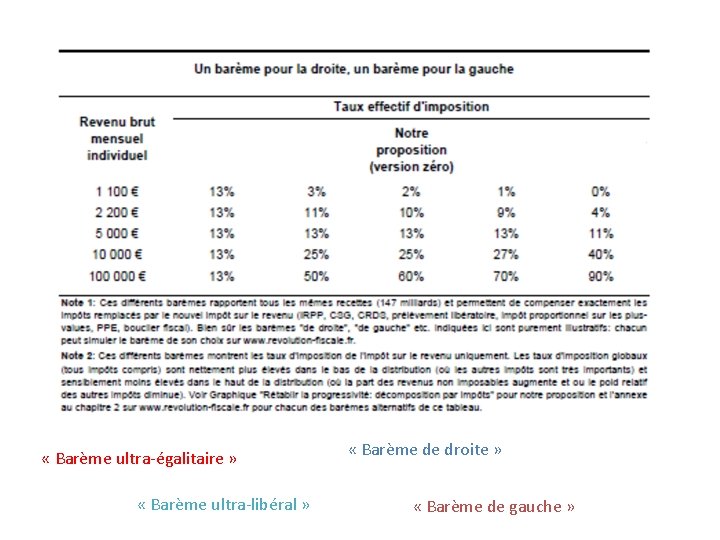

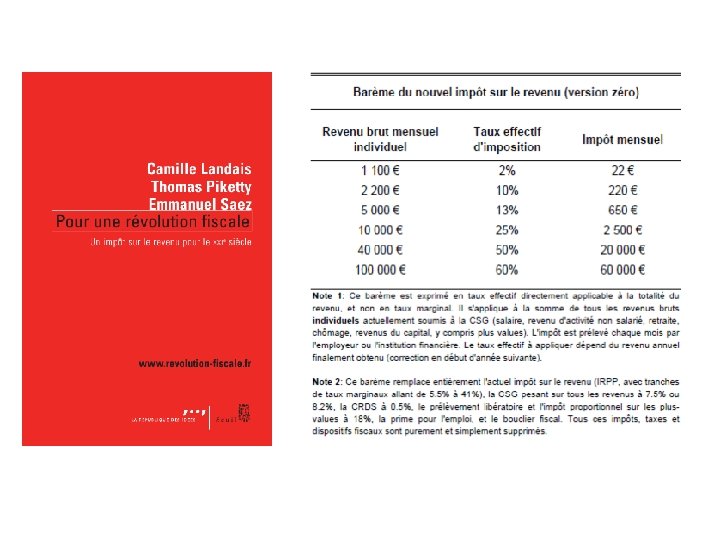

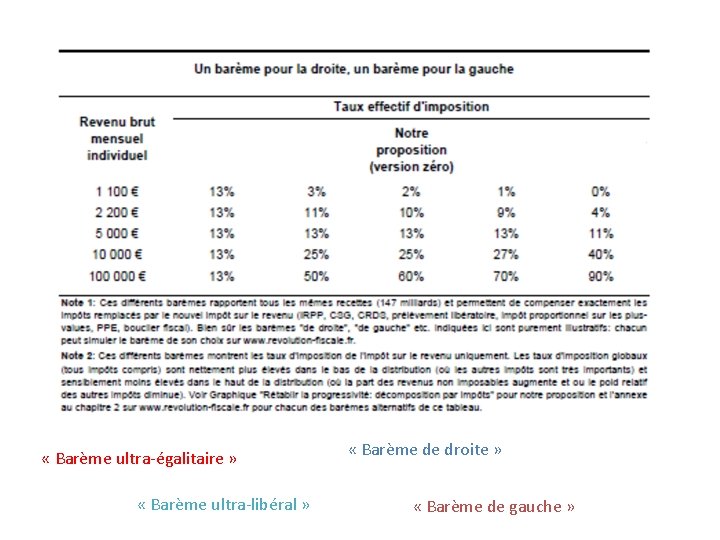

« Barème ultra-égalitaire » « Barème ultra-libéral » « Barème de droite » « Barème de gauche »

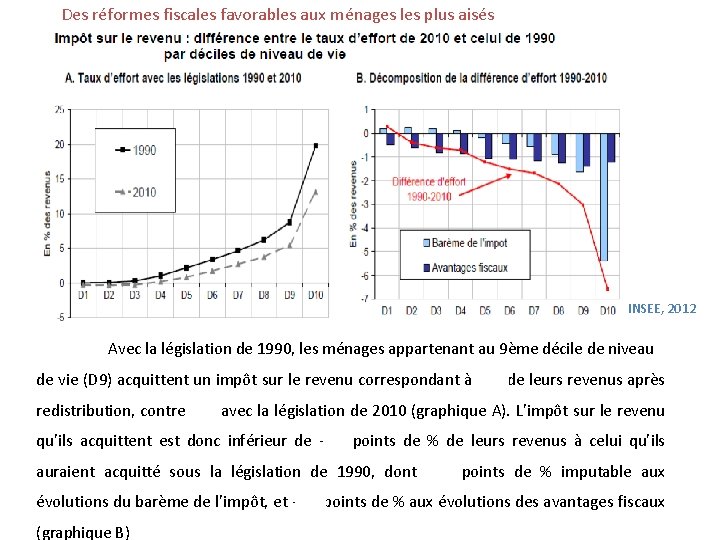

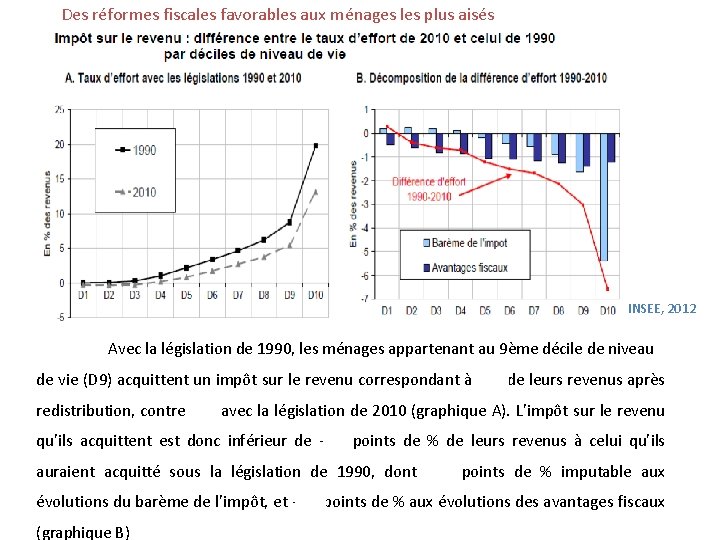

Des réformes fiscales favorables aux ménages les plus aisés INSEE, 2012 Avec la législation de 1990, les ménages appartenant au 9ème décile de niveau de vie (D 9) acquittent un impôt sur le revenu correspondant à 9 % de leurs revenus après redistribution, contre 5 % avec la législation de 2010 (graphique A). L’impôt sur le revenu qu’ils acquittent est donc inférieur de -4, 0 points de % de leurs revenus à celui qu’ils auraient acquitté sous la législation de 1990, dont -1, 6 points de % imputable aux évolutions du barème de l’impôt, et -1, 4 points de % aux évolutions des avantages fiscaux (graphique B)

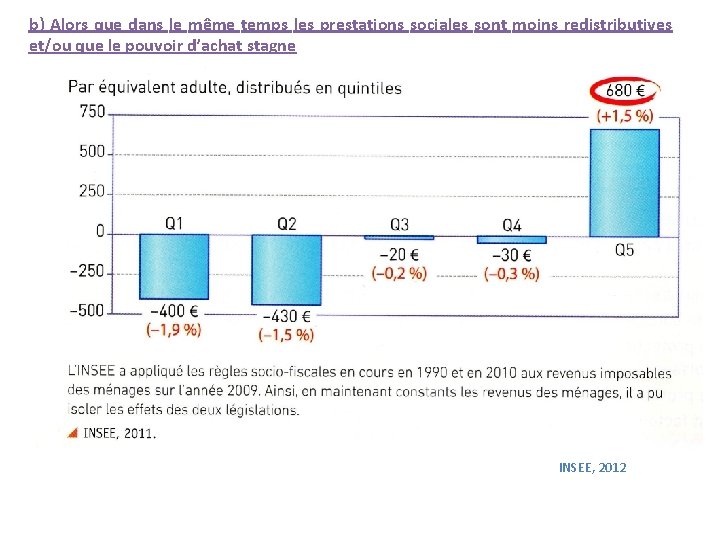

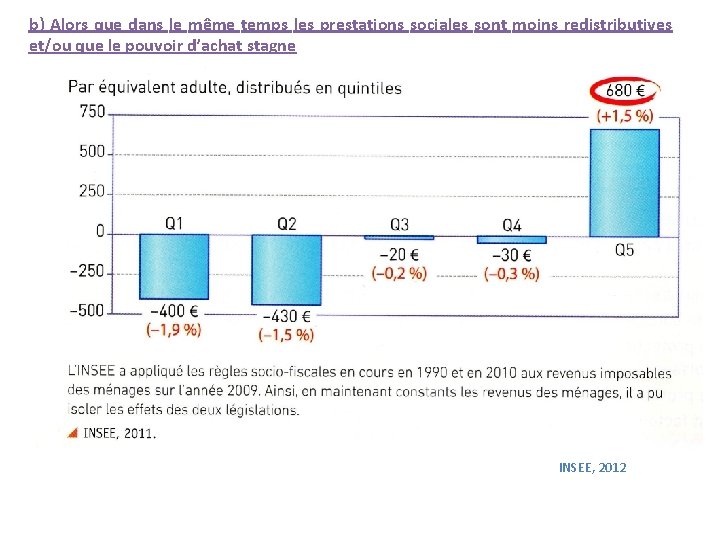

b) Alors que dans le même temps les prestations sociales sont moins redistributives et/ou que le pouvoir d’achat stagne + 5, 5 +3 -4 - 4, 5 INSEE, 2012

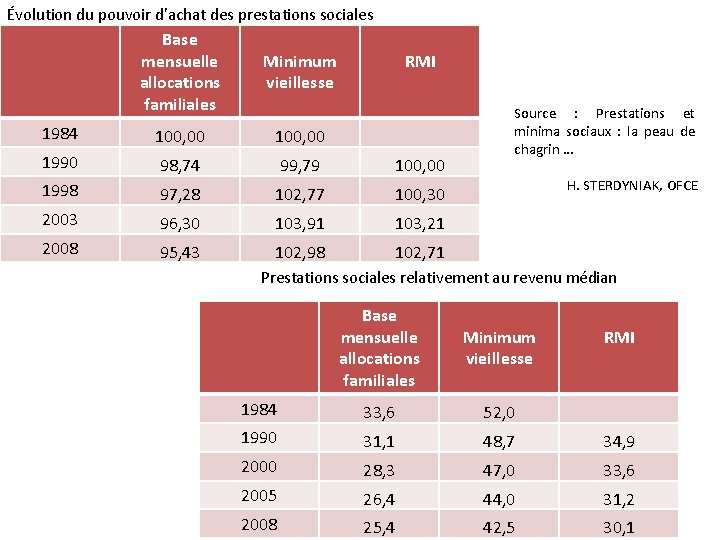

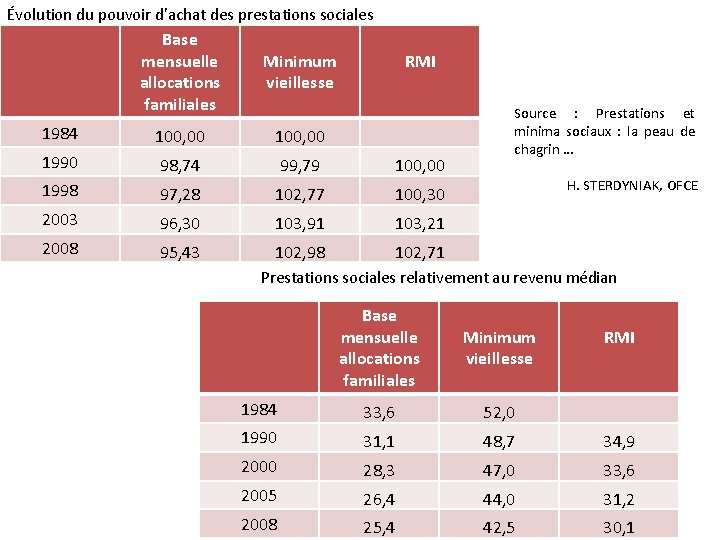

Évolution du pouvoir d’achat des prestations sociales Base mensuelle allocations familiales Minimum vieillesse 1984 100, 00 1990 98, 74 99, 79 100, 00 1998 97, 28 102, 77 100, 30 2003 96, 30 103, 91 103, 21 2008 95, 43 102, 98 102, 71 RMI Source : Prestations et minima sociaux : la peau de chagrin … H. STERDYNIAK, OFCE Prestations sociales relativement au revenu médian Base mensuelle allocations familiales Minimum vieillesse 1984 33, 6 52, 0 1990 31, 1 48, 7 34, 9 2000 28, 3 47, 0 33, 6 2005 26, 4 44, 0 31, 2 2008 25, 4 42, 5 30, 1 RMI

2) Les effets « pervers » ou désincitatifs de la politique de redistribution : l’analyse LIBERALE Dans la conception libérale classique, les individus sont des êtres égoïstes qui cherchent à maximiser leur bonheur personnel. Si les individus sont assurés que le marché parvient à assurer une justice distributive alors chaque agent sera incité à faire ce qu’il y a de mieux pour lui. Réduire les inégalités économiques et sociales, désinciterait les individus à l’effort. Plus largement appauvrir les plus méritants, tue l’incitation à investir et à innover.

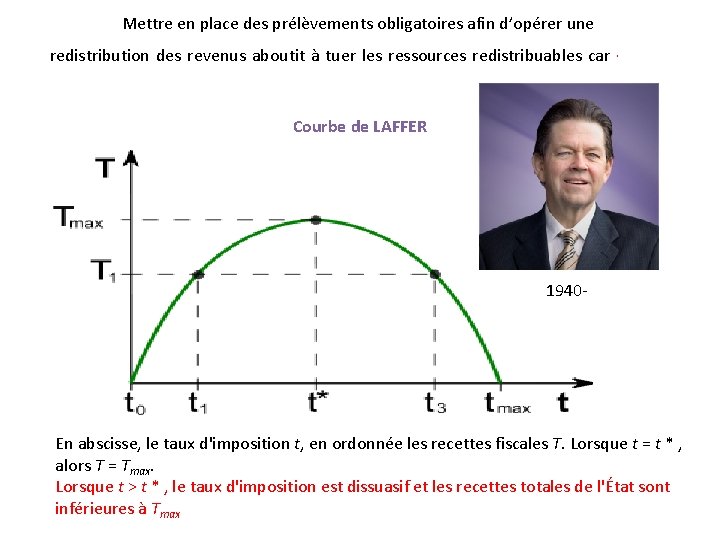

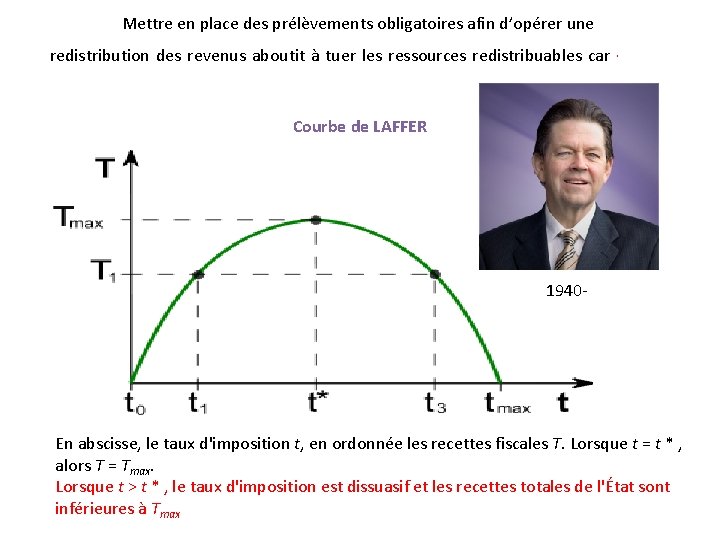

Mettre en place des prélèvements obligatoires afin d’opérer une redistribution des revenus aboutit à tuer les ressources redistribuables car « l’impôt tue l’impôt » . Courbe de LAFFER 1940 - En abscisse, le taux d'imposition t, en ordonnée les recettes fiscales T. Lorsque t = t * , alors T = Tmax. Lorsque t > t * , le taux d'imposition est dissuasif et les recettes totales de l'État sont inférieures à Tmax

Dans le même esprit, distribuer des aides sociales encourage la paresse et l’inactivité. Alors que dans le même temps, les cotisations sociales élevées alourdissent le coût du travail et désincitent les entreprises à embaucher. Le chômage des moins qualifiés se développe et au final les inégalités ne se réduisent pas mais s’accentuent !

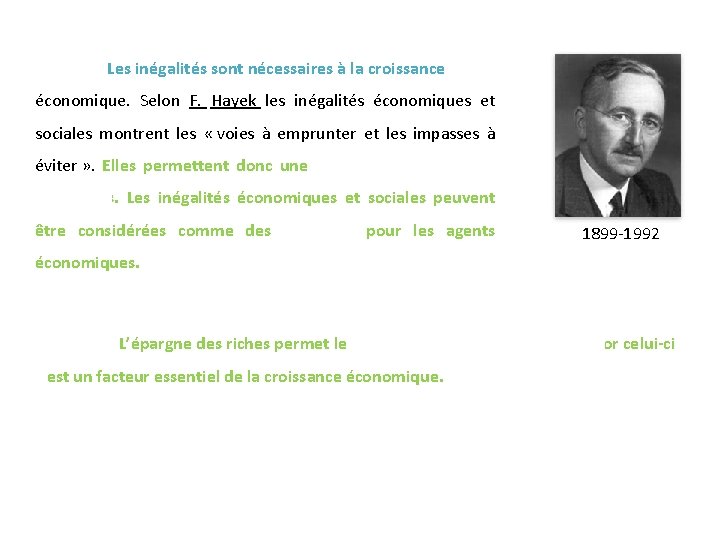

Les inégalités sont nécessaires à la croissance économique. Selon F. Hayek les inégalités économiques et sociales montrent les « voies à emprunter et les impasses à éviter » . Elles permettent donc une allocation optimale des ressources. Les inégalités économiques et sociales peuvent être considérées comme des aiguillons pour les agents 1899 -1992 économiques. L’épargne des riches permet le financement de l’investissement, or celui-ci est un facteur essentiel de la croissance économique.

B. La fourniture de services collectifs comme l’éducation a des effets contrastés La fourniture de services collectifs, comme l’éducation, a des effets contrastés : elle contribue à une meilleure égalité des chances en principe, en favorisant un accès indépendant de l’origine sociale à certaines opportunités. Mais on peut discuter de ces effets : On peut se demander si un poids élevé de la certification scolaire sur les carrières ne peut pas paradoxalement contribuer à la fois au développement des inégalités scolaires et à la reproduction sociale des inégalités. En effet, quand les élèves et leurs familles ont conscience que leur avenir social se détermine à l’école, la concurrence entre les élèves, entre les filières, entre les établissements, se trouve accentuée et les familles moins bien dotées ne jouent pas à armes égales. Par conséquent, non seulement le poids du diplôme sur les inégalités de trajectoires professionnelles creuse les inégalités entre élèves, mais il accentue aussi la reproduction sociale des inégalités. Dans ce contexte, ceux qui sont dépourvus de diplôme voient leur sort relatif se dégrader. C’est d’autant plus vrai dans les pays où les systèmes de formation professionnelle initiale et tout au long de la vie sont moins développés.

De plus, les enfants de ménages aisés font davantage d’études supérieures (de longue durée) que les enfants de ménages modestes. Par ailleurs ils sont sur-représentés dans les filières prestigieuses pour lesquels les coûts de la scolarisation sont plus élevés. L’effet redistributif est atténué En ce qui concerne la santé on retrouve un effet similaire dans la mesure où l’espérance de vie d’un cadre est bien supérieure à celle d’un ouvrier. Dès lors les ménages aisés bénéficient plus longtemps des services de santé que les ménages modestes.

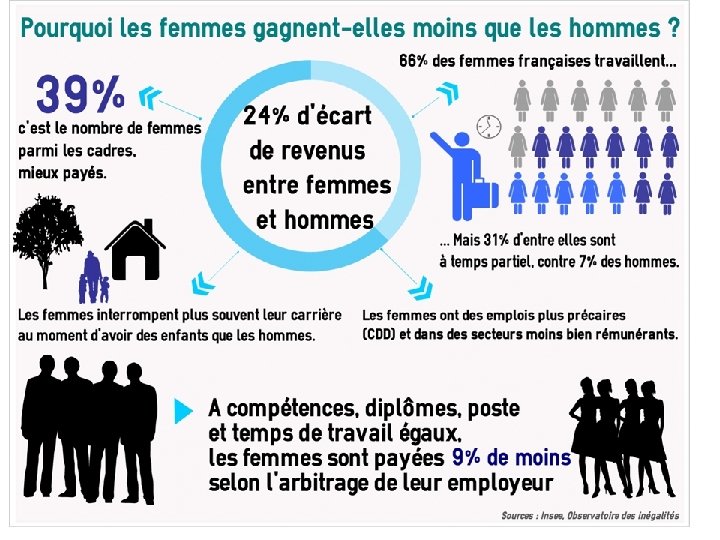

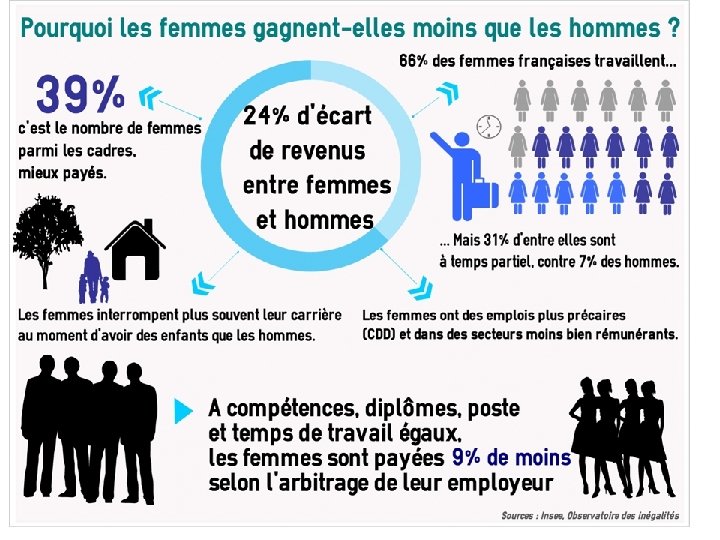

II. LES EFFETS CONTREVERSES DES POLITIQUES DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS A. Des dispositifs au champ d’action limité 1) Les politiques de discriminations positives ne prennent pas en compte certaines « spécificités Les politiques de discriminations positives ne concernent pas …………… les différences d’ apparence physique, d’orientation sexuelle, de couleur de peau, ou. . . . . . . . . d’appartenance religieuse, . . . . . qui peuvent entraîner certaines inégalités. Et les lois interdisant les discriminations négatives ont du mal à être appliquées. 2) Les politiques de discriminations positives ne s’attaquent pas aux mécanismes socioculturels et économiques qui sont à l’origine des inégalités En dépit des politiques de discriminations positives, les mécanismes socioculturels à l’origine des discriminations négatives sont toujours présentes.

- C’est le cas à l’école où l’efficacité des ZEP est contreversée (manque de moyens, même programme etc. ) Ainsi, pour Marie-Duru BELLAT ou encore François DUBET, l’un des moyens les plus efficaces de favoriser l’égalité des chances à l’école c’est de travailler sur la réduction des inégalités de situations (réduire les inégalités de revenus, qui entraînent par exemple des inégalités face au logement – taille du logement, localisation du logement etc - ) - C’est le cas également au niveau de la loi sur la parité homme / femme : loi trop peu contraignante (les inégalités salariales persistent, proportion très faible de faible à l’assemblée nationale) tandis que les schémas machistes » ne disparaissent pas, voire sont renforcés (dans la mesure où les femmes sont « protégées » , au final pourquoi modifier les comportements actuels ? )

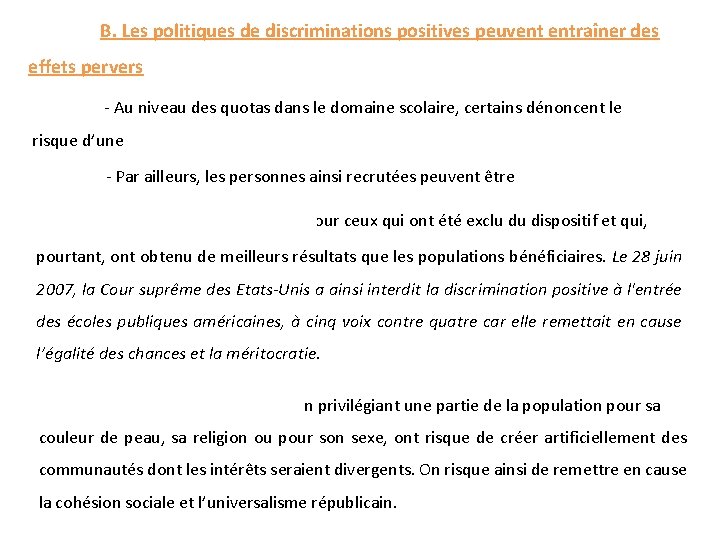

B. Les politiques de discriminations positives peuvent entraîner des effets pervers - Au niveau des quotas dans le domaine scolaire, certains dénoncent le risque d’une baisse de la qualité du recrutement - Par ailleurs, les personnes ainsi recrutées peuvent être stigmatisées - Un sentiment d’injustice pour ceux qui ont été exclu du dispositif et qui, pourtant, ont obtenu de meilleurs résultats que les populations bénéficiaires. Le 28 juin 2007, la Cour suprême des Etats-Unis a ainsi interdit la discrimination positive à l'entrée des écoles publiques américaines, à cinq voix contre quatre car elle remettait en cause l’égalité des chances et la méritocratie. - Le communautarisme : en privilégiant une partie de la population pour sa couleur de peau, sa religion ou pour son sexe, ont risque de créer artificiellement des communautés dont les intérêts seraient divergents. On risque ainsi de remettre en cause la cohésion sociale et l’universalisme républicain.

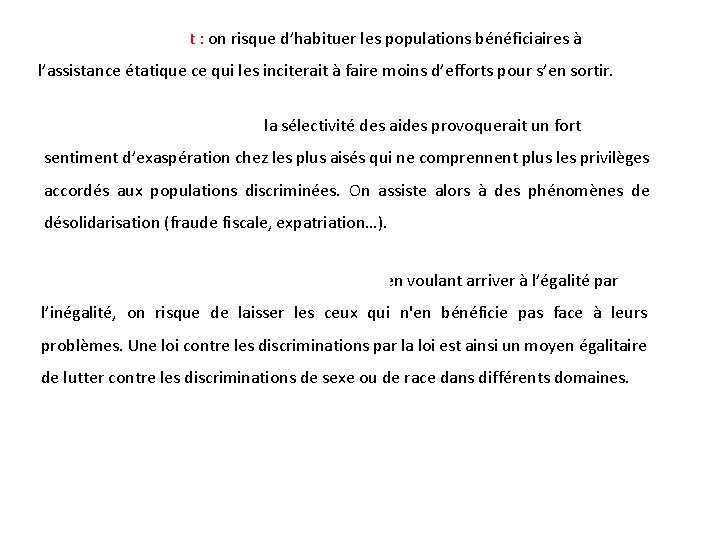

L’assistanat : on risque d’habituer les populations bénéficiaires à l’assistance étatique ce qui les inciterait à faire moins d’efforts pour s’en sortir. L’effet boomerang : la sélectivité des aides provoquerait un fort sentiment d’exaspération chez les plus aisés qui ne comprennent plus les privilèges accordés aux populations discriminées. On assiste alors à des phénomènes de désolidarisation (fraude fiscale, expatriation…). La remise en cause l’idéal égalitaire : en voulant arriver à l’égalité par l’inégalité, on risque de laisser les ceux qui n'en bénéficie pas face à leurs problèmes. Une loi contre les discriminations par la loi est ainsi un moyen égalitaire de lutter contre les discriminations de sexe ou de race dans différents domaines.