tossicodinamica Interazioni tra organismo e sostanze chimiche Tossicologia

- Slides: 42

tossicodinamica • Interazioni tra organismo e sostanze chimiche

• Tossicologia • Studia gli effetti sfavorevoli che sostanze chimiche hanno o possono avere sugli esseri viventi

• Bruce Ames , tossicologo, sostiene che: • Non è vero che le sostanze di sintesi di solito sono “cattive” mentre quelle naturali sono sempre “buone”…

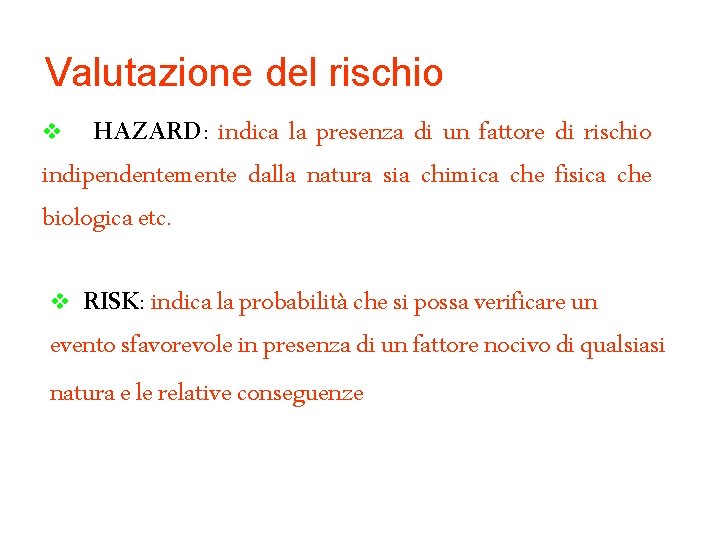

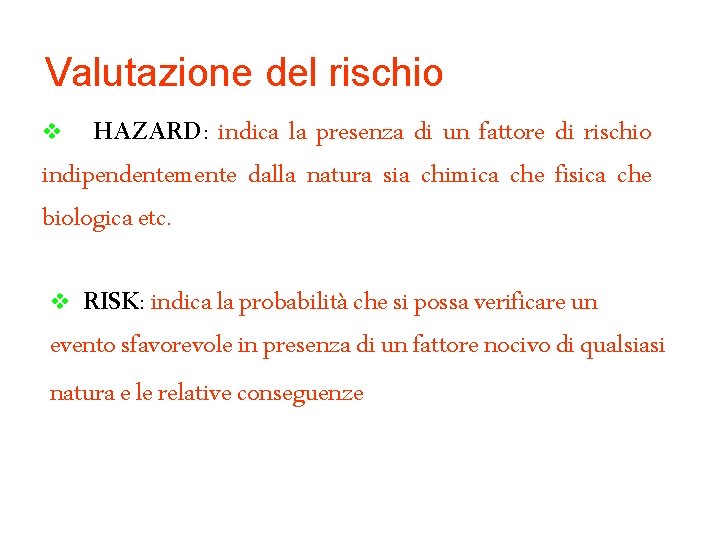

Valutazione del rischio HAZARD: indica la presenza di un fattore di rischio indipendentemente dalla natura sia chimica che fisica che biologica etc. v RISK: indica la probabilità che si possa verificare un evento sfavorevole in presenza di un fattore nocivo di qualsiasi natura e le relative conseguenze v

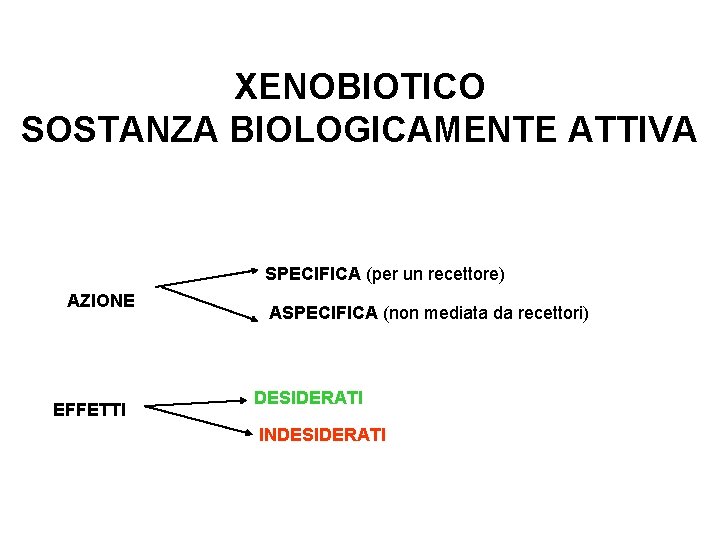

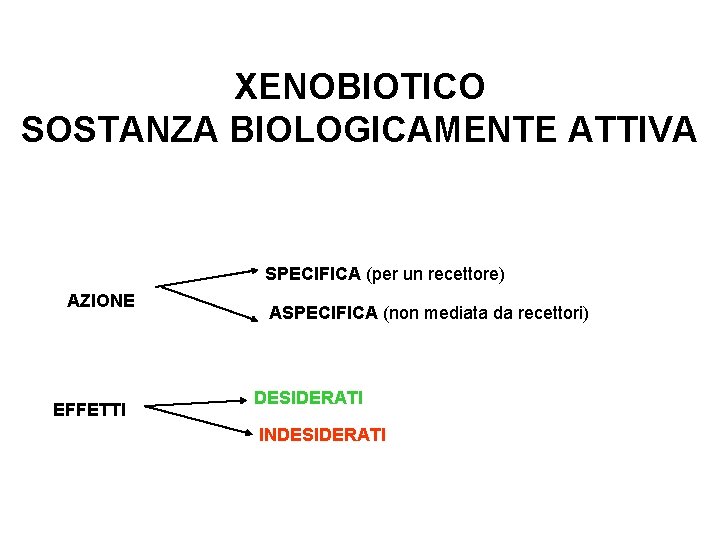

XENOBIOTICO SOSTANZA BIOLOGICAMENTE ATTIVA SPECIFICA (per un recettore) AZIONE EFFETTI ASPECIFICA (non mediata da recettori) DESIDERATI INDESIDERATI

PROBLEMA BASSE DOSI Effetti non misurabili

EFFETTI TOSSICI - A Manifestazioni tossiche possono essere determinate da: Sovradosaggio, avvelenamenti, effetti collaterali o effetti tossici secondari

• Tossicità acuta, subacuta, o, in relazione al tempo di contatto, cronica o subcronica

• Idiosincrasie: su base genetica e, in relazione con la dose, sono di tipo • - quantitativo • - qualitativo

• Allergie • Base immunitaria, indipendenti dalla dose • Immediate o ritardate

EFFETTI TOSSICI - B Effetti teratogeni (sviluppo prenatale) Causa principale: xenobiotici Malformazioni congenite (primi 3 mesi-embrione): malformazioni esterne (es. focomelia, palato-schisi), ma spesso anche a carico di organi interni.

• Deformità (ultimi 6 mesi-sviluppo fetale): • malformazioni in organi già formati (es. gibbo, deformità delle ossa) • Le cause possono essere diverse: infezioni (lue, toxoplasmosi, rosolia…) • Alterazioni funzionali (comportamento, tumori): anche dopo la nascita • Da xenobiotici: es. DES (dietilstilbestrolo)

• DES (dietilstilbestrolo) • E’ un estrogeno di sintesi non steroideo, impiegato in passato soprattutto nella prevenzione dell'aborto e del parto pretermine, che ha dimostrato di determinare anomalie a carico dell'apparato urogenitale nella prole, sia maschile sia femminile • Le figlie di madri esposte al dietilstilbestrolo, oltre ad un certo rischio di manifestare varie forme di patologia benigna dell'apparato genitale, sterilità e infertilità, hanno anche una probabilità dell'ordine dell'1 -2 per mille di sviluppare in epoca puberale o adolescenziale un adenocarcinoma a cellule chiare della vagina o della cervice. Questo farmaco attualmente non viene più impiegato in gravidanza; tuttavia, è opportuno ricordare che può essere presente nella carne e in alcuni altri alimenti.

• ed inoltre • A)l’’età della madre • B) alimentazione • C) fumo • D) alcoolismo • E) patologie croniche….

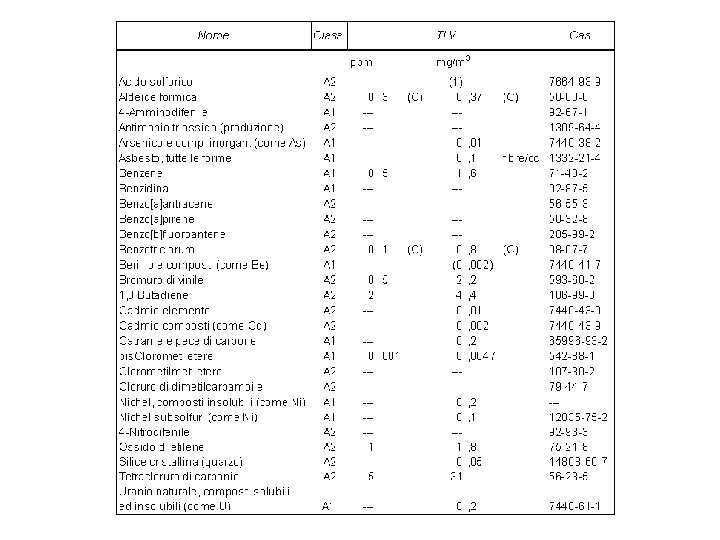

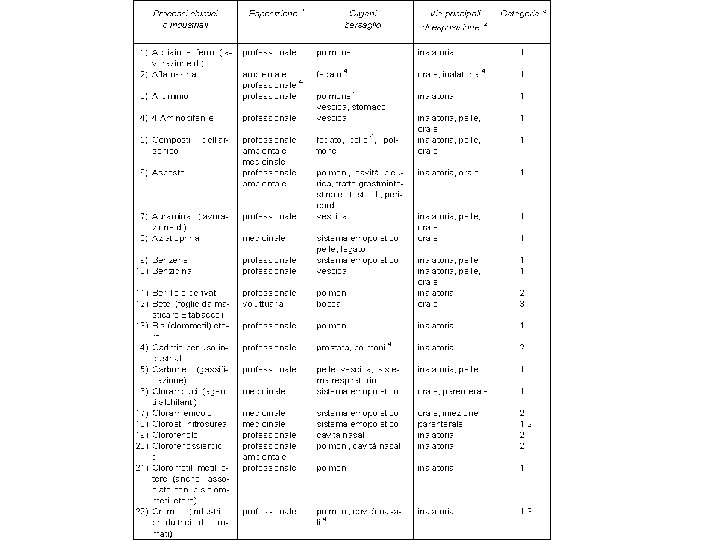

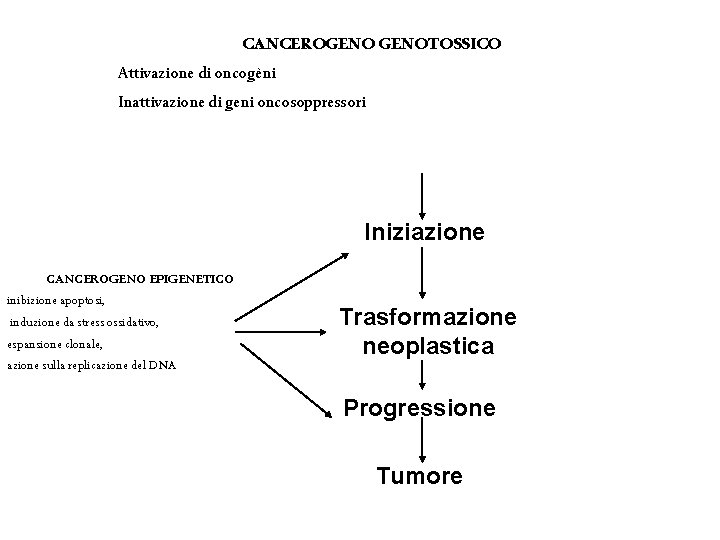

EFFETTI TOSSICI - C Effetti cancerogeni Cancerogeni classici: azione diretta sul DNA

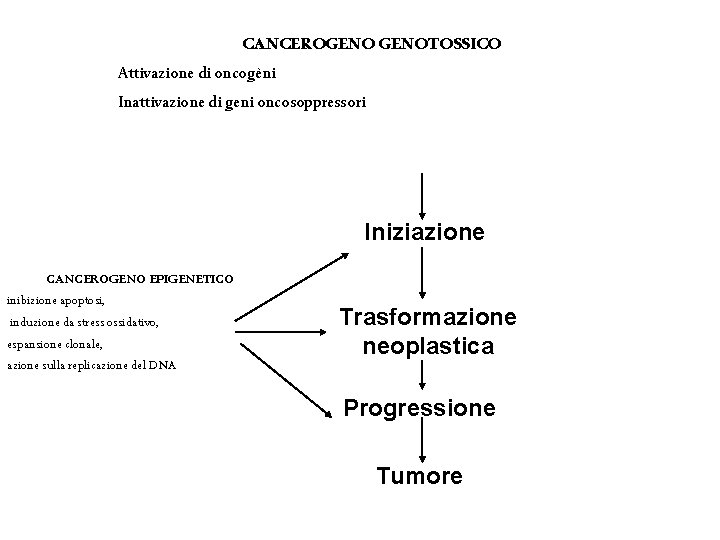

Cancerogeni epigenetici (non genotossici): non agiscono, cioè, sul DNA, ma sulle vie di trasmissione di segnali intra e intercellulari, sull’attivazione di procancerogeni, sulla formazione di radicali ossigenati (stress ossidativo)

Iniziazione, Promozione, Progressione, Trasformazione maligna

CANCEROGENOTOSSICO Attivazione di oncogèni Inattivazione di geni oncosoppressori Iniziazione CANCEROGENO EPIGENETICO inibizione apoptosi, induzione da stress ossidativo, espansione clonale, azione sulla replicazione del DNA Trasformazione neoplastica Progressione Tumore

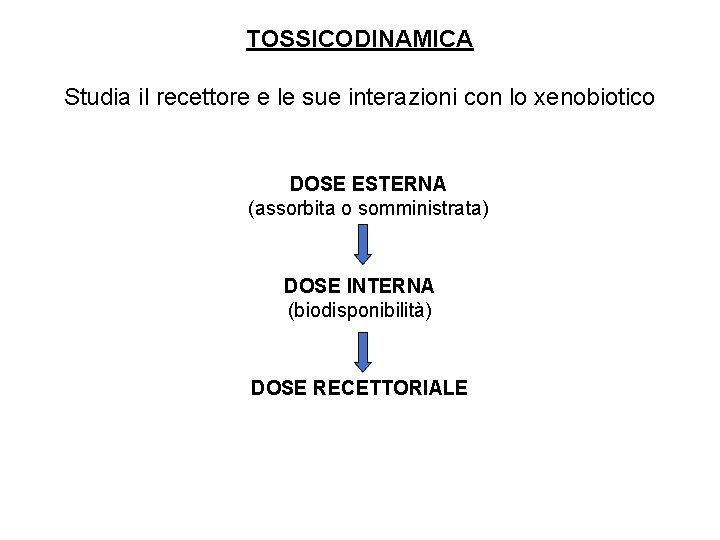

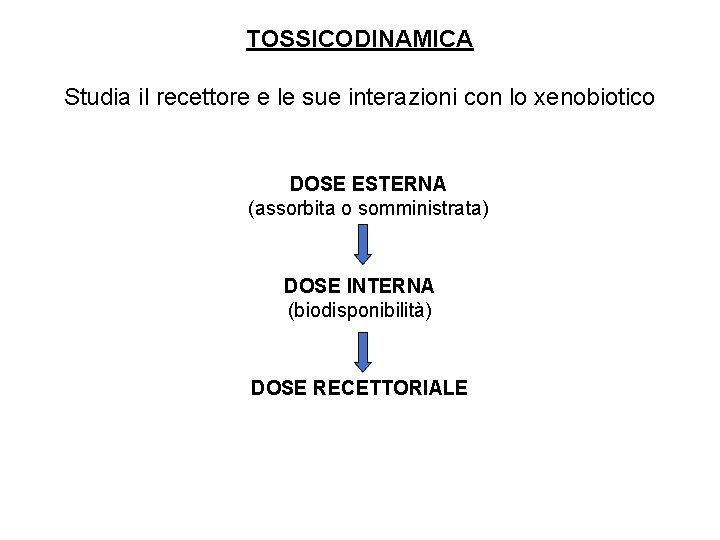

TOSSICODINAMICA Studia il recettore e le sue interazioni con lo xenobiotico DOSE ESTERNA (assorbita o somministrata) DOSE INTERNA (biodisponibilità) DOSE RECETTORIALE

RECETTORE “Molecola” endogena (enzima, proteina strutturale, fattore di trascrizione, acido nucleico ecc. ) presente nel sito d’azione che, mediante un legame di affinità, media l’effetto farmacologico /tossicologico

INTERAZIONI CON STRUTTURE RECETTORIALI Legame covalente: poco frequente, spesso irreversibile, significato tossicologico Legami non covalenti (ionico, legame idrogeno, ione-dipolo, dipolo-dipolo, forze di Van der Waals, legame idrofobico): molto frequenti, reversibili Adattamento reciproco di due strutture molecolari che interagiscono. (non tutte le sostanze biologicamente attive hanno recettori specifici)

Meccanismo d’azione: la risposta tossicologica può essere recettoriale e non recettoriale. La risposta recettoriale prevede l’interazione sostanza tossica–recettore e tutti quei meccanismi che portano alle manifestazione degli effetti La risposta tossica non recettoriale (di tipo aspecifico) si ha quando gli effetti sono da ascriversi a meccanismi diversi da quelli recettoriali

L’esposizione a dosi tossiche di una sostanza chimica può determinare alterazioni omeostatiche locali o sistemiche. 1)Le azioni tossiche locali si osservano nella zona di contatto tra sostanza tossica e l’organismo (cute, mucose, ecc) portano a necrosi locale e a fenomeni reattivi conseguenti la necrosi 2) Le azioni tossiche sistemiche sono causate quando la sostanza tossica viene assorbita, si distribuisce nell’organismo e in alcuni tessuti manifestare determinati effetti quando sono raggiunte concentrazioni tossiche.

Le azioni tossiche sistemiche possono essere classificate in funzione dell’organo prevaletemente coinvolto: Neurotossicità Cardiotossicità Epatotossicità Nefrotossicità etc.

La tossicità sistemica può essere sostenuta da meccanismi recettoriali o non recettoriali N. B. Il concetto di recettore in tossicologia non è limitato a quei complessi macromolecolari che mediano gli effetti dei neurotrasmettitori, ormoni e fattori trofici, ma è esteso ad ogni struttura molecolare capace di legare il tossico e che, da questo suo legame, subisca un’alterazione della sua normale funzione

REAZIONI DEL TOSSICO CON LA MOLECOLA BERSAGLIO Tipi di Reazioni: Legame non covalente – interazioni apolari o ponti idrogeno o ionici (recettori di membrana ecc. ) Legame covalente – ALTERAZIONI PERMANENTE DELLE MOLECOLE ENDOGENE Sottrazione di idrogeno – conversione in radicali Trasferimento di elettroni – ossidare o ridurre le molecole (Fe ++) Reazioni enzimatiche

La nicotina è un alcaloide i cui effetti tossici (tachicardia, ipertensione, convulsioni) sono dovuti all’attivazione del recettore nicotinico (ACHR) neuronale ed alle conseguenti depolarizzazioni e risposte eccitatorie. La sindrome nicotinica del tabagismo acuto è un’intossicazione che si verifica attraverso un meccanismo recettoriale

Gli insetticidi organofosforici riconoscono nel sito esterasico della proteina enzima acetilcolinaesterasi, il recettore per l’effetto tossicologico L’eccessivo accumulo di Ach a livello sinaptico è causa di una grave intossicazione caratterizzata da una profonda distorsione della funzione S. N. C. e periferico.

I glicosidi digitalici si legano al gruppo di isoenzimi indicati come Na+/K+ ATPasi L’inibizione di questa attività enzimatica accumulo intracellulare di ioni Ca 2+ e di altre cariche positive che sono responsabili dell’aumento della forza di contrazione (inotropismo positivo) e dell’eccitabilità (effetto batmotropo positivo) L’intossicazione da digitalici (tachiaritmia fino alla fibrillazione ventricolare) può essere quindi ricondotta ad un meccanismo recettoriale

Meccanismo d’azione di tipo non recettoriale I radicali liberi sono un esempio di sostanze tossiche agiscono con meccanismo non recettoriale Sono molecole estremamente reattive per la presenza di un elettrone spaiato nell’orbitale esterno Sono responsabili della lipoperossidazione e di alterazioni aspecifiche della permeabilità delle membrane plasmatiche; possono reagire con le proteine denaturandole ed anche intercalarsi con gli acidi nucleici cancerogenesi

Meccanismo d’azione recettoriale e non recettoriale I metalli (arsenico, mercurio, etc. ) riconoscono i gruppi sulfidrilici delle proteine come recettori responsabili della loro azione tossica I metalli riconoscono anche un meccanismo di tossicità non recettoriale, piu’ aspecifico che riguarda: 1) L’alterazione della fluidità delle membrane cellulari 2) La modificazione della struttura degli acidi nucleici cancerogenesi (piombo, cadmio, etc. )

Fattori relativi all’individuo La risposta tossicologica può essere influenzata da molti fattori relativi all’individuo: 1) I fattori genetici 2) La specie 3) Il sesso 4) L’età 5) Le condizioni patologiche 6) L’induzione degli enzimi microsomiali epatici

1) I fattori genetici I livelli di espressione di alcuni degli enzimi che metabolizzano xenobiotici e farmaci, sono sotto controllo genetico: quindi la velocità di metabolizzazione (livelli plasmatici, durata d’azione) varia tra individui che esprimono questi enzimi in modo diverso Esempi di alcuni enzimi: a) Pseudocolinesterasi b) Acetiltransferasi c) Idrossilasi

2) La specie La risposta tossicologica è dipendente dalla specie Le differenze possono essere imputate, nell’ambito della stessa specie, a : a) Motivi farmacometabolici: variazione dell’efficienza dell’eliminazione, del legame con le proteine plasmatiche o tissutali b) Motivi farmacodinamici: tipi di recettori espressi, diversa sensibilità dell’organo bersaglio

3) Il sesso: La risposta tossicologica è influenzata dal sesso perché gli enzimi che metabolizzano i farmaci e gli xenobiotici sono sotto controllo degli ormoni sessuali 4) L’età La cinetica dei farmaci e degli xenobiotici è diversa nelle varie età della vita Le differenze possono essere a carico di qualunque fase della cinetica

5) Le condizioni patologiche Il digiuno, cioè uno stato di nutrizione non adeguato, è in grado di ridurre la capacità di detossificazione dell’organismo Patologie che compromettono la funzionalità epatica o renale modificano la risposta tossicologica riducendo la detossificazione epatica e ritardando l’escrezione renale La ridotta filtrazione glomerulare aumenta la vita media plasmatica di molti antibiotici

6) L’attività degli enzimi microsomiali epatici L’induzione (aumento della sintesi enzimatica) degli enzimi microsomiali epatici da parte di sostanze (IPA, fenobarbitale, etc. ), diminuisce la tossicità delle sostanze che vengono inattivate mediante ossidazione oppure aumenta la tossicità di quelle che vengono attivate mediante ossidazione.

Paracetamolo E’ il metabolita attivo della fenacetina usato come antipiretico e analgesico che, ad alte dosi epatite tossica La sintomatologia iniziale (nausea, vomito e pallore) può evolvere in un quadro di necrosi epatica e renale ingravescenti La tossicità del paracetamolo è prodotta dal metabolita n-acetil-p-benzochinonimina che presenta caratteristiche strutturali di un radicale libero Questo metabolita è citotossico sugli epatociti isolati e produce deplezione di glutatione e lipoperossidazione delle membrane cellulari

La risposta tossicologica fattori relativi al tempo di contatto con la sostanza tossica La durata del contatto con la sostanza tossica permette la distinzione tra: 1) Intossicazione cronica: deriva da ripetute esposizioni alla sostanza tossica per un periodo di tempo piu’ o meno prolungato. Tale esposizione comporta un accumulo nell’organismo della sostanza quando la quantità assorbita supera la capacità di detossificazione e di escrezione 2) Intossicazione acuta: deriva dall’assorbimento rapido di dosi elevate di una sostanza tossica. Si può avere una rapida evoluzione del quadro clinico verso l’exitus o la guarigione.