Sulla pluralit degli ordinamenti giuridici Pluralit degli ordinamenti

- Slides: 41

Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici Pluralità degli ordinamenti giuridici Relatività dei valori giuridici

Qualche esempio • Astenersi dal mangiare carne di maiale è: - irrilevante per lo Stato italiano - doveroso per la religione ebraica • Lo scioglimento del matrimonio è: - consentito nello Stato italiano - non consentito dalla Chiesa cattolica

Come si risolve il conflitto ? • Per la scienza giuridica dommatica ciò che conta sono le valutazioni disposte dall’ordinamento dato. Problema: Quale ordinamento assumiamo come dato nell’individuazione delle norme del diritto pubblico italiano?

Il diritto pubblico ed il criterio di riconoscimento delle norme applicabili • A) una domanda preliminare: che cos’è il diritto pubblico italiano? insieme delle norme che si applicano nei confronti del gruppo sociale organizzato che si trova nel territorio italiano (i cittadini italiani, ma non solo) e che trova il suo fondamento nella Carta costituzionale del 1948, la quale definisce i tratti essenziali dell’ordinamento giuridico della Repubblica italiana

segue • B) Quali sono le norme applicabili nei conflitti fra ordinamenti? quelle individuate dall’ordinamento giuridico della Repubblica italiana sulla base della Carta costituzionale

Che cosa è lo Stato ? lo Stato come ordinamento giuridico originario territoriale a fini generali

La “nascita” dello Stato moderno la parola e la cosa Le origini storiche del concetto : il “Principe” di Machiavelli e la fortuna di un “nome” Le caratteristiche “storiche” del concetto: a) concentrazione del potere di comando legittimo nell’ambito di un territorio in capo ad un unico centro (superamento dell’esperienza feudale); b) la presenza di un’organizzazione amministrativa in cui opera una burocrazia professionale.

Una prima definizione empirica di STATO gruppo sociale indipendente, - a base territoriale fissa, - stabilmente ordinato attorno ad un centro di potere suo proprio - non dipende da alcun’altra autorità - si afferma – nell’ambito spaziale-temporale del gruppo – come superiore ad ogni altro potere.

L’attualità della questione • Quando si è in presenza di un nuovo Stato? Un cenno alla questione dell’ISIS

Gli elementi costitutivi dello Stato A) la sovranità B) il territorio C) il popolo

A) la sovranità • le varie accezioni della sovranità: a) potere supremo di comando (preminenza del potere statale su ogni altro potere e sua originarietà) (accezione “interna”) b) indipendenza dello Stato rispetto ad ogni altro Stato e sua “esclusività”(accezione “esterna”)

Problema : chi è il titolare ultimo della “sovranità”? • 1) la sovranità della persona giuridica statale • 2) la sovranità della Nazione • 3) la sovranità popolare

La teoria della sovranità della persona giuridica Stato • lo Stato persona giuridica : Ø ente a sé distinto dalla persona fisica del Re; Ø rafforzamento delle nuove identità nazionali • l’esempio dello Statuto Albertino : la “sovranità indecisa” fra il Re ed il popolo le criticità

La teoria della sovranita’ nazionale • la sovranità della Nazione (dopo la Rivoluzione francese) • chi è la “Nazione”? • La sovranità appartiene alla Nazione da cui emanano tutti i poteri (art. 3 Dichiaraz. Dir uomo e cittadino) • (la Nazione come entità collettiva omogenea ; superamento dell’assolutismo regio e della divisione della comunità in “ordini” o “ceti”) Le criticità

La teoria della sovranita’ popolare la sovranità popolare Ø come volontà “generale” del popolo sovrano (Rousseau) Ø sovranità popolare e “democrazia diretta” Le criticità

Le nuove tendenze della sovranità la crisi della nozione tradizionale della sovranità: la perdita della sua assolutezza • 1) sovranità popolare e sistema rappresentativo • 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide • 3) sovranità popolare ed organizzazioni internazionali e sovranazionali ( e Unione europea) (artt. 11 e 117 Cost. )

Segue : 1) sovranità popolare e sistema rappresentativo • Le funzioni principali dello Stato, nelle quali si esprime la sovranità, sono affidate ad organi dello Stato (parlamento, governo, Presidente della Repubblica) cui sono preposti soggetti scelti, direttamente o indirettamente, dal popolo attraverso libere e periodiche elezioni. • Es. : diritto di voto (art. 48 Cost. )

Qualche riflessione • Le questioni sottese alla legge di revisione costituzionale: - l’elezione dei componenti del Senato e la questione della sovranità popolare (e l’art. 1 Cost. )

Segue : 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide • Costituzione (modernamente intesa): Legge fondamentale, superiore a tutte le altre leggi, contenuta in un documento solenne contenente i principi-cardine dell’organizzazione sociale e della sua forma istituzionale, nonché i grandi obiettivi perseguiti attraverso quei principi (quasi sempre all’esito di un processo rivoluzionario) (es. : la Costituzione americana; l’art. 1 della Costituzione italiana) Il sistema dei limiti ed i principi previsti dalla Costituzione (garanzia delle minoranze e tutela dei diritti fondamentali): prevalgono sulla volontà di chi detiene il potere politico

Segue: sovranità popolare e Costituzioni rigide Costituzione “rigida”: • È legge “superiore” che non può essere modificata da normali leggi (le leggi “ordinarie”). • Il rispetto di tali Costituzioni è quasi sempre garantito dall’opera di giudici. • La eventuale modifica di parti di tali Costituzioni può avvenire solo attraverso procedimenti particolarmente gravosi ed entro limiti stabiliti dalle stesse Costituzioni.

Segue: 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide • L’esempio italiano: - art. 1 Cost. : “(…) la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”; - art. 138 Cost. : procedimento di revisione costituzionale; - art. 139 Cost. : (…) “la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”; - Art. 134 Cost. : competenze della Corte costituzionale

Segue : 2) sovranità popolare e Costituzioni rigide Dalla sovranità popolare alla sovranità della Costituzione?

Segue: sovranità popolare ed organizzazione internazionale • La moltiplicazione dei limiti alla cd “sovranità esterna” degli Stati: - le organizzazioni internazionali e la garanzia della pace e della giustizia fra le nazioni (l’istituzione dell’ONU); - le organizzazioni sovranazionali (in specie in relazione all’Unione europea : dal 1951 ad oggi)

Segue: sovranità popolare ed organizzazioni internazionali : l’esempio italiano • l’art. 11 Cost. : “l’Italia (…) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; • l’art. 117 Cost. : “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed agli obblighi internazionali”

segue • Il “trasferimento” di una quota della funzione normativa: - La prevalenza del diritto dell’UE - I “controlimiti”

Sovranità popolare ed organizzazioni internazionali: l’integrazione europea • La cessione delle quote di sovranità all’Unione europea “Governo” della moneta (moneta unica) sovranità Poteri normativi (regolamenti, norme ad effetto diretto)

B) il territorio • Coessenzialità del territorio allo Stato • Territorio come criterio di delimitazione della competenza di ciascun ordinamento statale e quindi della sovranità dello stesso (terraferma; mare territoriale; piattaforma continentale) • I riferimenti al territorio nella Costituzione italiana: - artt. 1 e 5 : riguardano anche il territorio? - artt. 16 e 120 : la libera circolazione “sul territorio”

Lo Stato e gli altri enti territoriali • l’art. 114 e gli altri enti territoriali Regioni, Comuni, Province, Città metropolitane : sono enti necessari? (la riforma delle Province: in vista dell’abolizione? ) - il legame tra comunità e territorio : le modifiche delle circoscrizioni comunali, provinciali o regionali (artt. 132 e 133 Cost. )

Territorio e sovranità • Unione europea e creazione di uno “spazio senza frontiere interne” (in margine alle quattro libertà di circolazione delle persone, delle merci, dei servizi, dei capitali) il territorio della Comunità Europea dal 1° gennaio 1993 sino ad oggi si è espanso

Qualche esempio • Il caso del sig. Kraus : può fare uso di un diploma postuniversitario rilasciato in uno Stato membro diverso dal proprio senza preventiva autorizzazione? Sulla libertà di circolazione delle persone • il caso del sig. Cowan: può ottenere la riparazione del danno (indennizzo) subìto a seguito di un’aggressione sul territorio di un altro Stato membro? Sulla divieto di discriminazione in base alla nazionalità e libertà di circolazione dei servizi • Il caso del liquore Cassis de Dijon : può un’azienda importare un liquore prodotto in altro Stato membro, in difformità rispetto a quanto previsto nel proprio Stato, senza che sussistano “interessi generali” (tutela della salute, controllo fiscale, lealtà nel traffico delle merci), idonei a giustificare un divieto di importazione? Sulla libera circolazione delle merci

C) il popolo • Gruppo politico come gruppo a fini generali che risiede entro un certo spazio • Popolo ≠ popolazione (apolidi e stranieri) • Popolo≠ nazione Definizione: Coloro che sono sottoposti in modo permanente, necessario e generale ad un potere tendenzialmente non limitato (a determinati fini o rapporti) ed esclusivo Popolo dello Stato = cittadini

La cittadinanza condizione per l’esercizio dei diritti connessi alla titolarità della sovranità da parte del popolo (es. : diritti politici) e fondamento dei doveri costituzionali (es. : difesa della Patria, dovere di contribuzione)

Di alcuni problemi • A) la “cittadinanza europea” (dopo il Trattato di Lisbona): recepimento della Carta di Nizza Lo “status” di cittadino europeo Entro l'ordinamento di altri Stati membri UE: • Libertà di circolazione e di soggiorno di ogni cittadino europeo nel territorio di uno Stato membro (art. 21 TFUE). • Diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alla pari dei cittadini di tale Stato (art. 22 TFUE), e nelle elezioni europee. • Diritto di petizione davanti al Parlamento Europeo

Segue : di alcuni problemi Entro l'ordinamento internazionale: • Tutela diplomatica e consolare nei paesi extra-europei nei quali il suo Stato non è rappresentato da parte delle autorità degli altri Stati membri (art. 23 TFUE). Entro la sfera dell'ordinamento comunitario: • Diritto di petizione al Parlamento europeo (art. 24 c. 2 TFUE). • Diritto di rivolgersi al mediatore europeo (art. 24 c. 3 TFUE). • Diritto di scrivere alle istituzioni e ad alcuni organi comunitari in una delle lingue ufficiali della stessa e di ricevere risposta nella stessa lingua (art. 24 c. 4 TFUE).

La condizione giuridica dello straniero nella Costituzione italiana società multiculturali e diritti degli stranieri (art. 10 Cost. ) Es. : il diritto all’assistenza ed alle prestazioni previdenziali degli stranieri • I diritti di “tutti”: artt. 2, 19, 21, 22, 24, 25, 32 e 34 • I diritti dei “cittadini”: artt. 3, 16, 17, 18, 38, ed artt. 48 -54

Alcune nozioni-base • STATO-ORDINAMENTO • STATO-COMUNITA’: l’organizzazione della società, che si compone di varie formazioni sociali • STATO-PERSONA : l’organizzazione del potere pubblico (Stato-apparato, Stato-ente) Gli “enti pubblici” Apparati costituiti dalle comunità, con propri fini, riconosciuti come persone giuridiche o soggetti giuridici

L’organizzazione dello Stato Alcuni presupposti: l’interesse pubblico; la potestà pubblica • UFFICI: unità di “base” della struttura organizzativa • ORGANI: uffici idonei ad esprimere all’esterno la volontà dell’ente

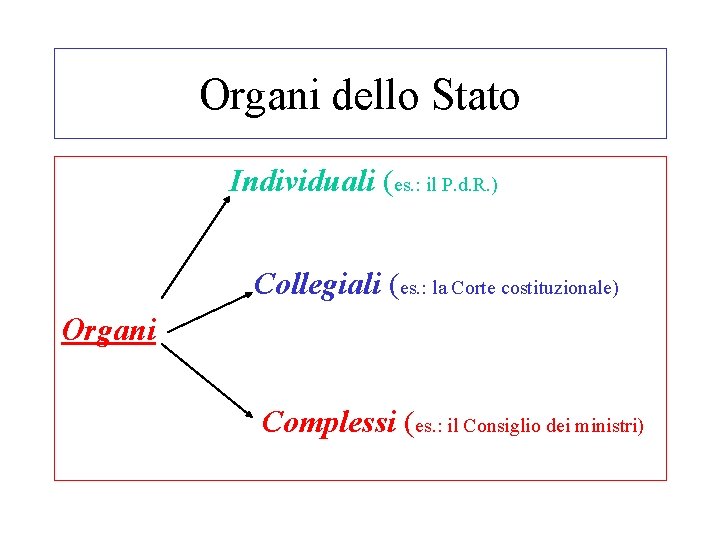

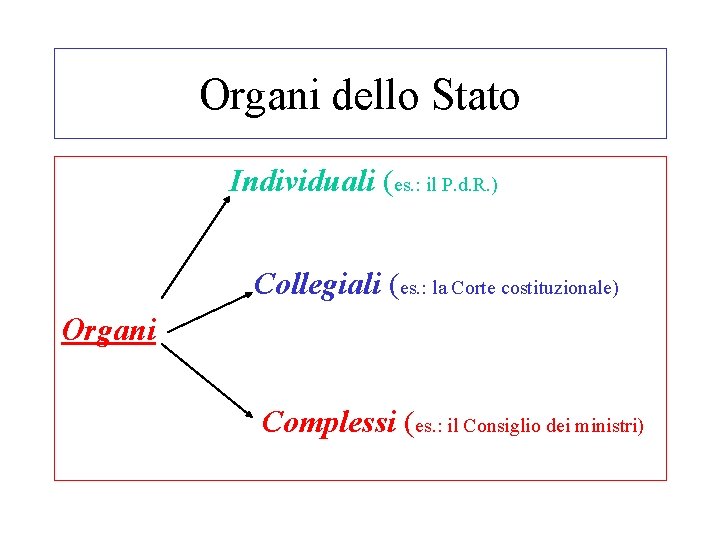

Organi dello Stato Individuali (es. : il P. d. R. ) Collegiali (es. : la Corte costituzionale) Organi Complessi (es. : il Consiglio dei ministri)

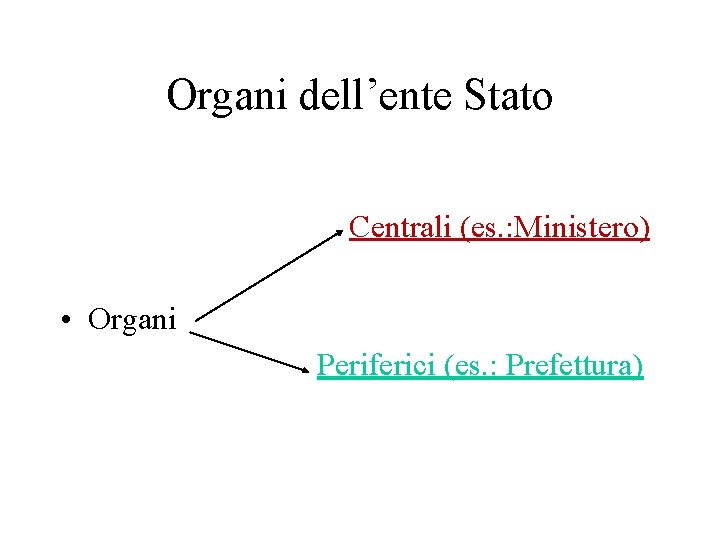

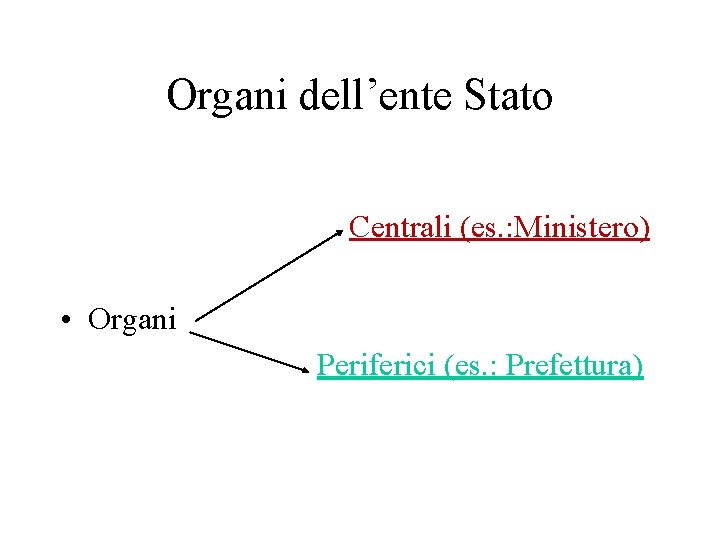

Organi dell’ente Stato Centrali (es. : Ministero) • Organi Periferici (es. : Prefettura)

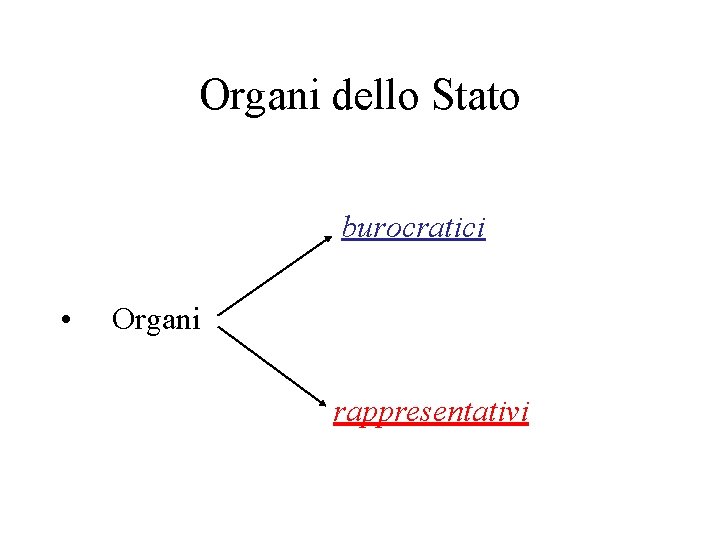

Organi dello Stato burocratici • Organi rappresentativi

GLI ORGANI COSTITUZIONALI • • In posizione di parità ed indipendenza Elementi necessari dello Stato Elementi indefettibili dello Stato Il loro fondamento è in Costituzione