Soutenance Orale du Capet 2011 1 Diapo 1

- Slides: 42

Soutenance Orale du Capet 2011 1

�Diapo 1 : Bonjour ! Mon nom est moussa atsi j’ai 31 ans je suis actuellement en poste au collège St joseph Aubervilliers en SSD. Je vais vous présenter ma soutenance que j’ai réalisé durant les 3 h de préparation. 2

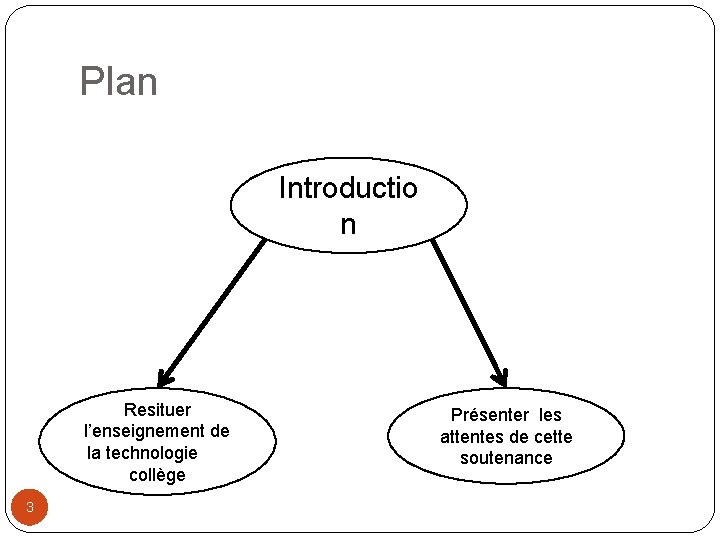

Plan Introductio n Resituer l’enseignement de la technologie au collège 3 Présenter les attentes de cette soutenance

�Diapo 2 : je commencerai par l’intro ou dans un 1 er temps je resituerai ETC en vous indiquant les nouvelles mesures prisent par EN depuis 2005/2008. Puis je présenterai les attentes de cette soutenance. 4

Plan Développeme nt Investigations/ Analyses 5 Séquence de formation

�Diapo 3 : Ensuite le développement. 6 Je reviendrai sur les questions poser sur l’objet proposé ensuite, à partir de ces questions et du niveau imposé, je vous expliquerai comment j’ai procéder pour les intégrer dans une séquence de formation et détaillerai le déroulement d’une de ces séance.

Plan Conclusion 7

�Diapo 4 : Et pour finir, ma conclusion. 8

Introduction 9

10

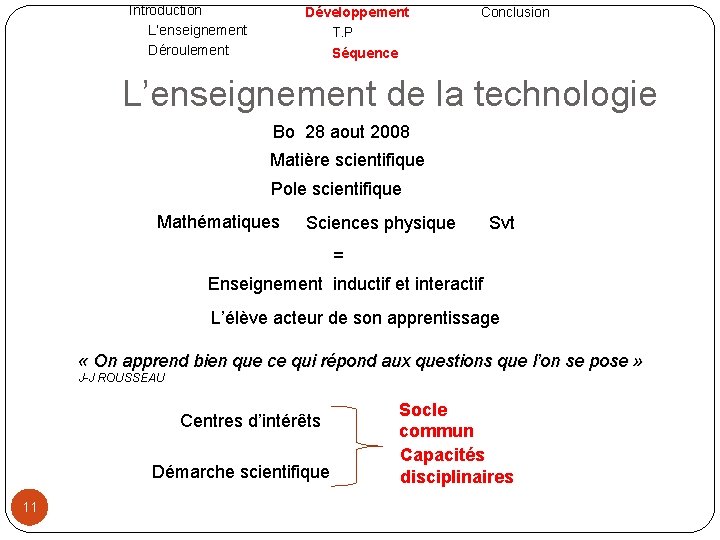

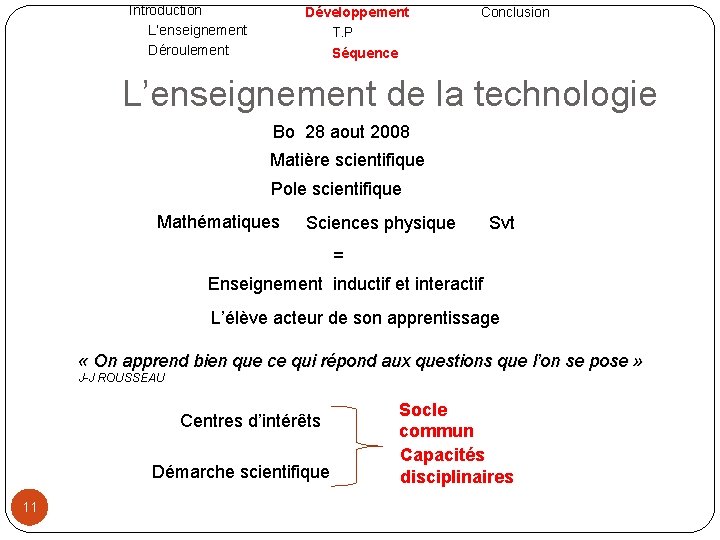

Introduction L’enseignement Déroulement Développement T. P Séquence Conclusion L’enseignement de la technologie Bo 28 aout 2008 Matière scientifique Pole scientifique Mathématiques Sciences physique Svt = Enseignement inductif et interactif L’élève acteur de son apprentissage « On apprend bien que ce qui répond aux questions que l’on se pose » J-J ROUSSEAU Centres d’intérêts Démarche scientifique 11 Socle commun Capacités disciplinaires

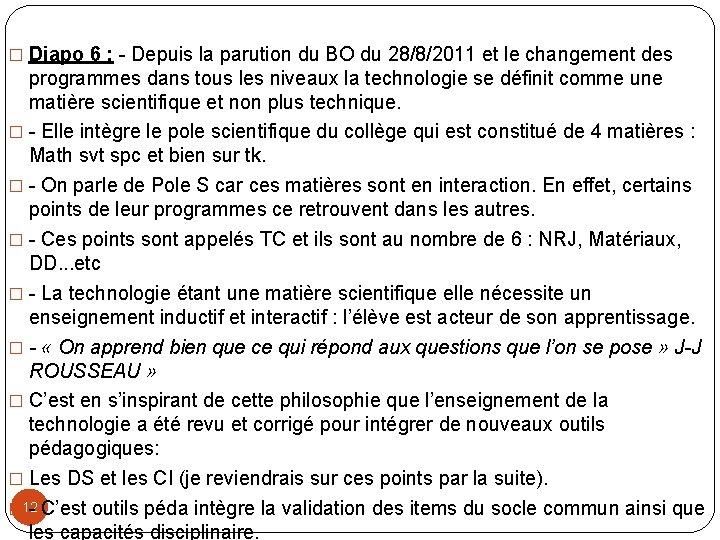

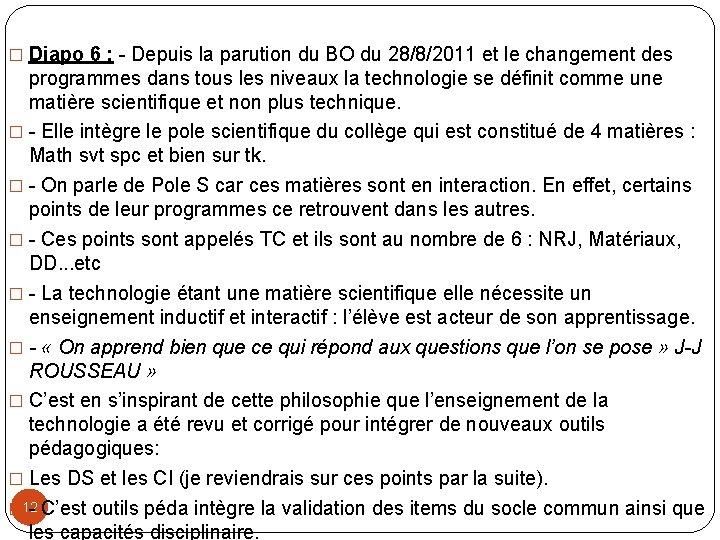

� Diapo 6 : - Depuis la parution du BO du 28/8/2011 et le changement des programmes dans tous les niveaux la technologie se définit comme une matière scientifique et non plus technique. � - Elle intègre le pole scientifique du collège qui est constitué de 4 matières : Math svt spc et bien sur tk. � - On parle de Pole S car ces matières sont en interaction. En effet, certains points de leur programmes ce retrouvent dans les autres. � - Ces points sont appelés TC et ils sont au nombre de 6 : NRJ, Matériaux, DD. . . etc � - La technologie étant une matière scientifique elle nécessite un enseignement inductif et interactif : l’élève est acteur de son apprentissage. � - « On apprend bien que ce qui répond aux questions que l’on se pose » J-J ROUSSEAU » � C’est en s’inspirant de cette philosophie que l’enseignement de la technologie a été revu et corrigé pour intégrer de nouveaux outils pédagogiques: � Les DS et les CI (je reviendrais sur ces points par la suite). � 12 - C’est outils péda intègre la validation des items du socle commun ainsi que les capacités disciplinaire.

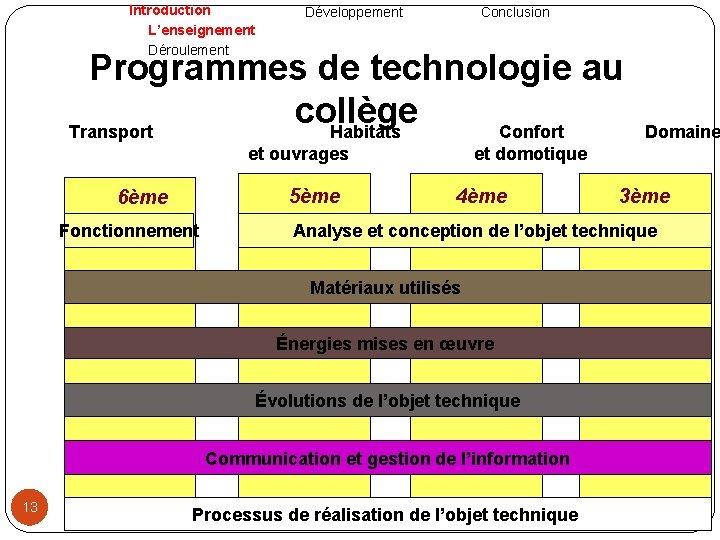

Introduction L’enseignement Déroulement Développement Conclusion Programmes de technologie au collège Transport Habitats Confort et ouvrages 5ème 6ème Fonctionnement et domotique 4ème 3ème Analyse et conception de l’objet technique Matériaux utilisés Énergies mises en œuvre Évolutions de l’objet technique Communication et gestion de l’information 13 Domaine Processus de réalisation de l’objet technique

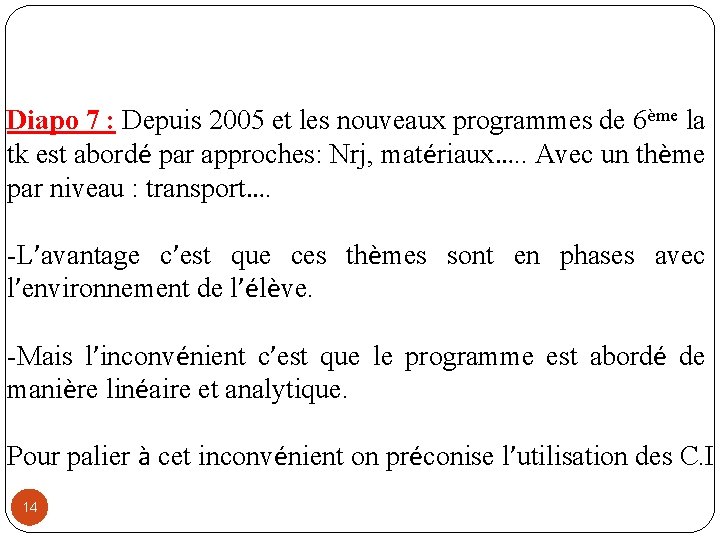

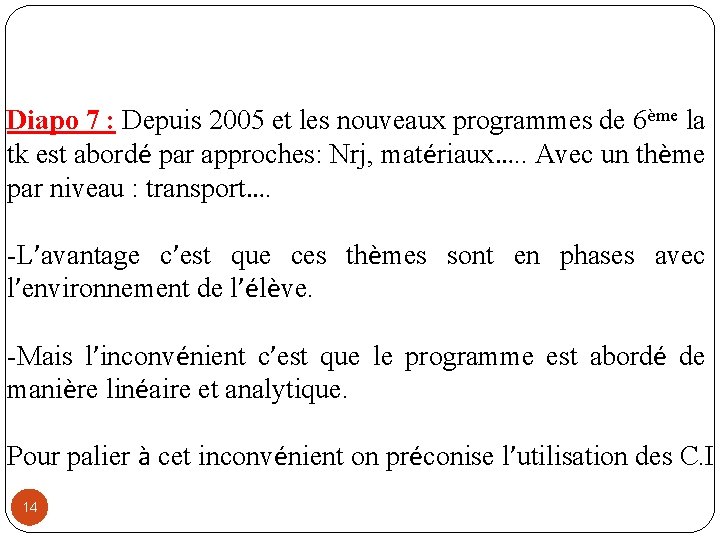

Diapo 7 : Depuis 2005 et les nouveaux programmes de 6ème la tk est abordé par approches: Nrj, matériaux…. . Avec un thème par niveau : transport…. -L’avantage c’est que ces thèmes sont en phases avec l’environnement de l’élève. -Mais l’inconvénient c’est que le programme est abordé de manière linéaire et analytique. Pour palier à cet inconvénient on préconise l’utilisation des C. I 14

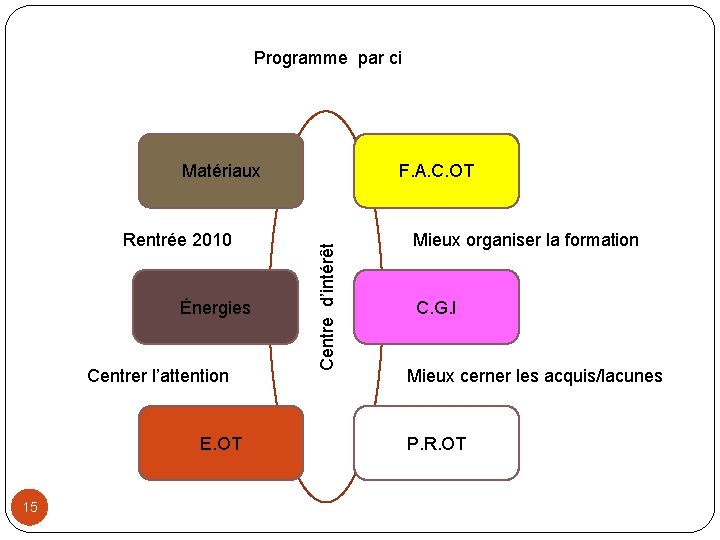

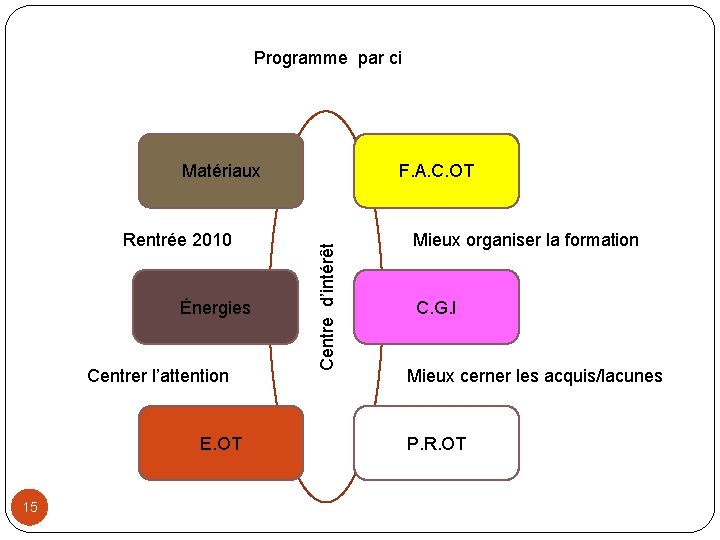

Programme par ci Rentrée 2010 Énergies Centrer l’attention E. OT 15 F. A. C. OT Centre d’intérêt Matériaux Mieux organiser la formation C. G. I Mieux cerner les acquis/lacunes P. R. OT

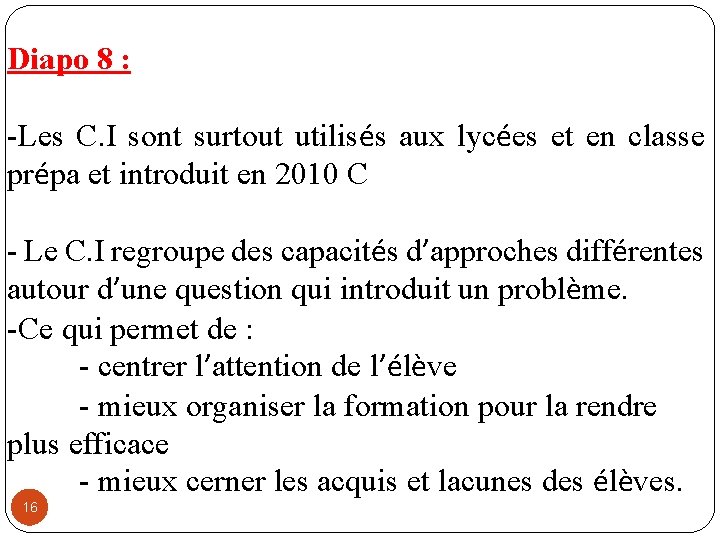

Diapo 8 : -Les C. I sont surtout utilisés aux lycées et en classe prépa et introduit en 2010 C - Le C. I regroupe des capacités d’approches différentes autour d’une question qui introduit un problème. -Ce qui permet de : - centrer l’attention de l’élève - mieux organiser la formation pour la rendre plus efficace - mieux cerner les acquis et lacunes des élèves. 16

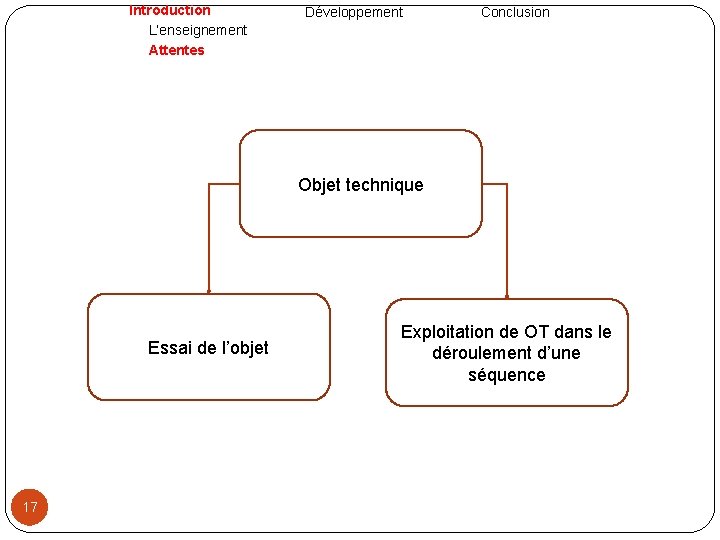

Introduction L’enseignement Attentes Développement Conclusion Objet technique Essai de l’objet 17 Exploitation de OT dans le déroulement d’une séquence

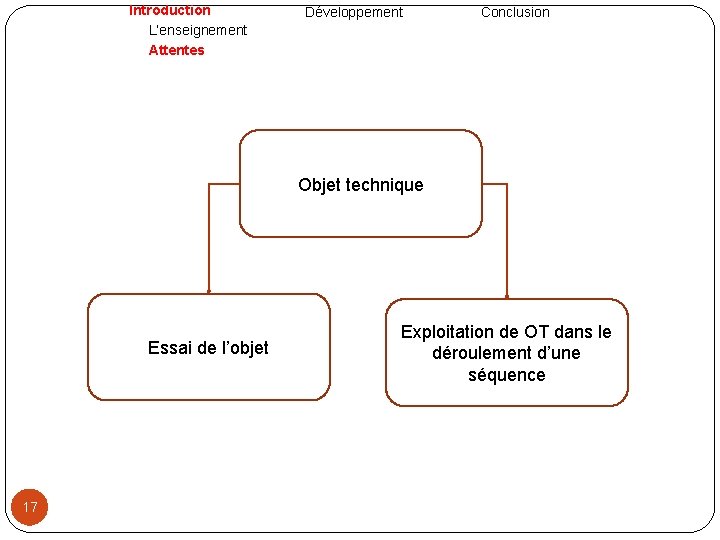

Diapo 9 : Les attentes de la soutenance sont : - de montrer les résultats des essais sur l’objet - d’exploiter les recherches menées afin de les intégrer dans une séquence du niveau imposé 18

Développement 19

20

Introduction Développement T. P Séquence Conclusion Résultats des investigations 21

22

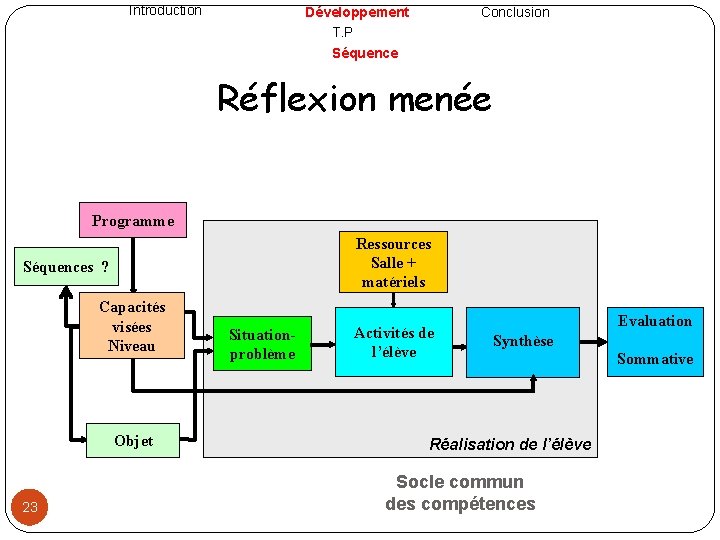

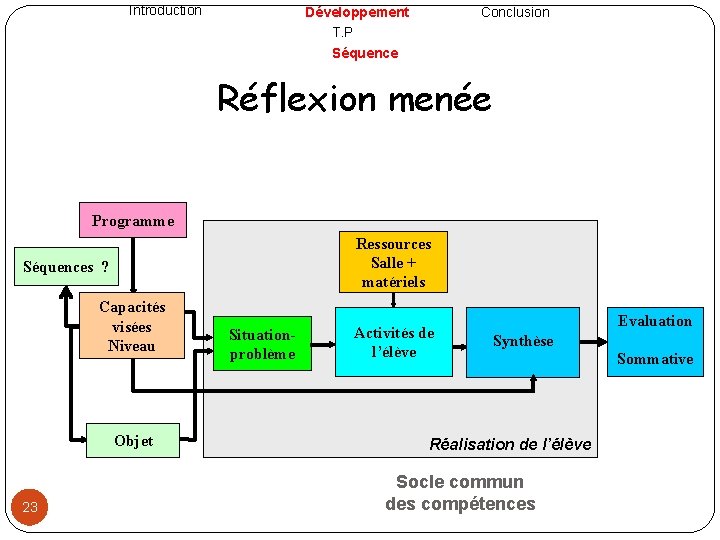

Introduction Développement T. P Séquence Conclusion Réflexion menée Programme Ressources Salle + matériels Séquences ? Capacités visées Niveau Objet 23 Situationproblème Activités de l’élève Evaluation Synthèse Réalisation de l’élève Socle commun des compétences Sommative

Diapo 12 : La réflexion menée pour la réalisation d’une séquence s’effectue de la manière suivante : - à partir du programme j’ai identifiée les capacités visées. - puis de ces capacités j’ai rédigé la synthèse de ceux que devais retenir les élèves ainsi que l’évaluation sommative qui me permettra évaluer la validation des capacités. - de là je me suis poser la question de combiens de séquences j’avais besoin pour la validation des capacités. - ainsi quel objet proche de l’entourage de l’élève pouvait se prêter aux investigations - ensuite j’ai imaginé la situation problème pour qui susciterai l’intérêt et la curiosité de l’élève pour que le problème soit son problème. - j’ai élaboré les activités de l’investigation qui feraient le lien avec la synthèse en prenant en compte les ressources a disposition : config salle (DG ou CE), matériels disponibles. - Toutes cet étapes serons réaliser pas les élèves. - Bien sur l’élaboration de la séquence ne peut se faire sans la prise en compte de SCCC

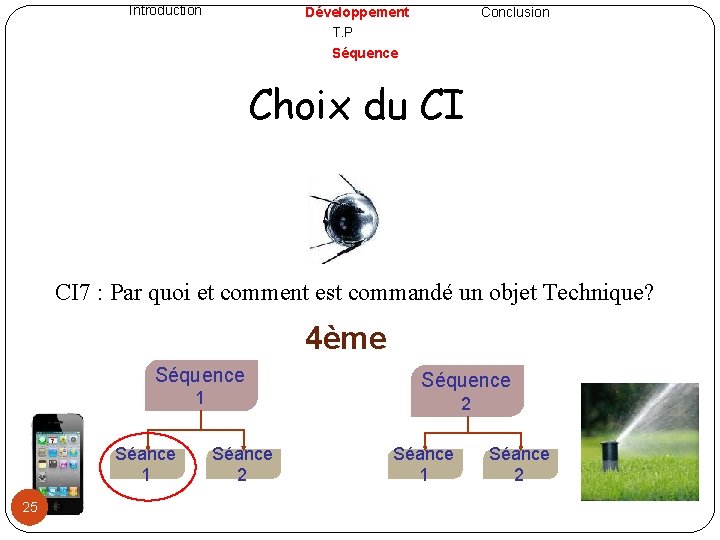

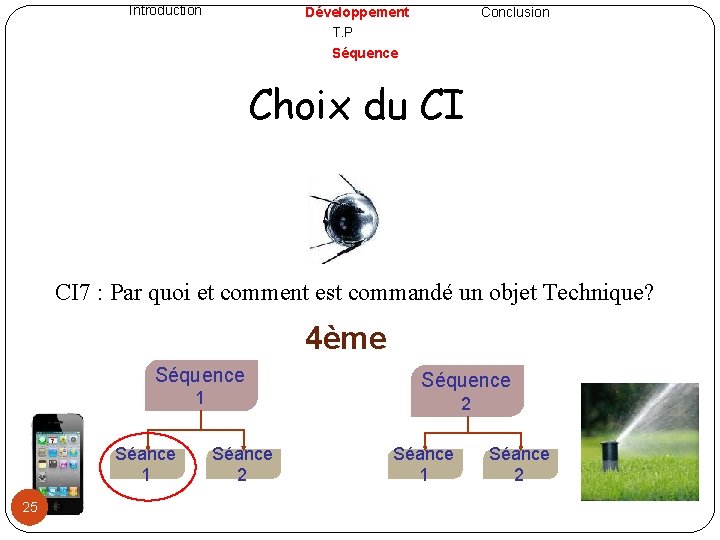

Introduction Développement T. P Séquence Conclusion Choix du CI 7 : Par quoi et comment est commandé un objet Technique? 4ème Séquence 1 Séance 1 25 Séquence 2 Séance 1 Séance 2

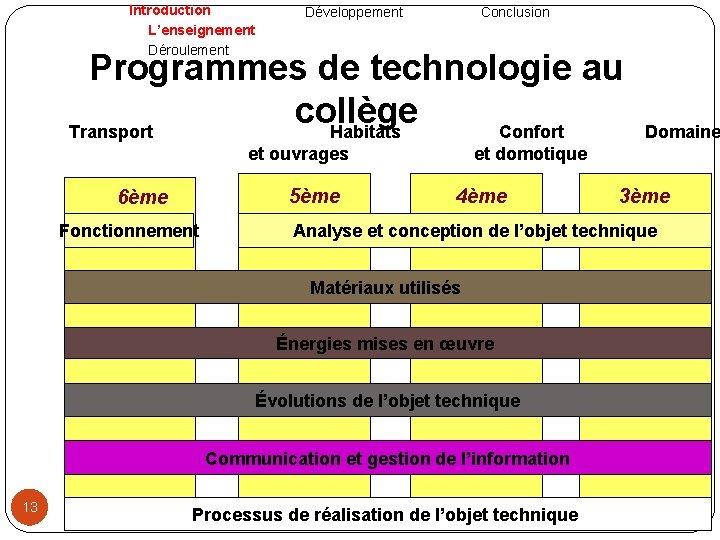

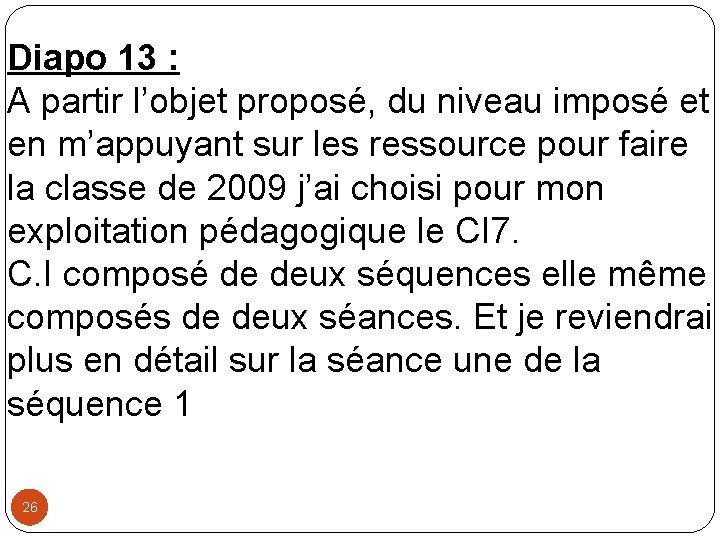

Diapo 13 : A partir l’objet proposé, du niveau imposé et en m’appuyant sur les ressource pour faire la classe de 2009 j’ai choisi pour mon exploitation pédagogique le CI 7. C. I composé de deux séquences elle même composés de deux séances. Et je reviendrai plus en détail sur la séance une de la séquence 1 26

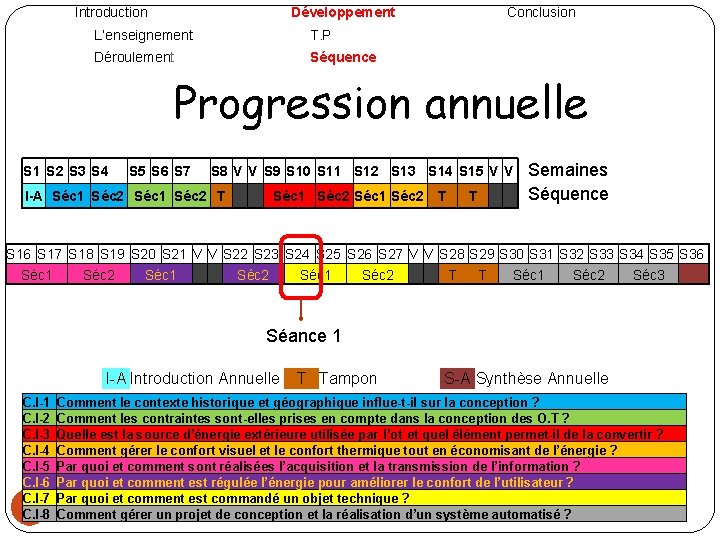

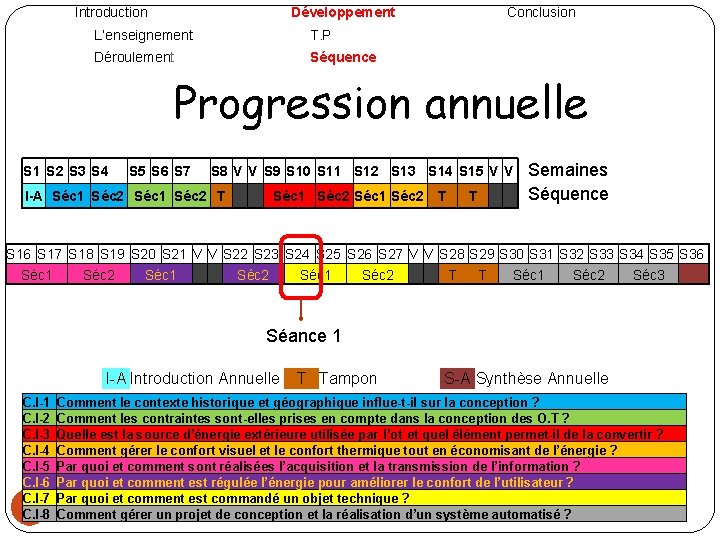

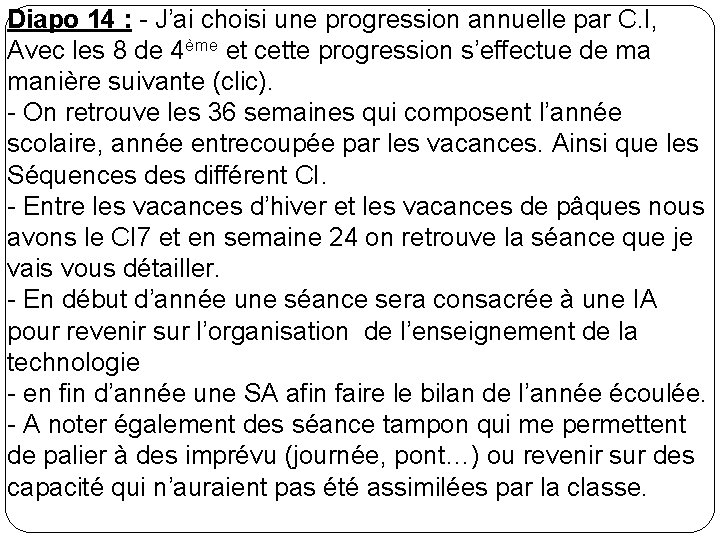

Introduction Développement L’enseignement Conclusion T. P Déroulement Séquence Progression annuelle S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 V V S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 V V I-A Séc 1 Séc 2 T T Semaines Séquence S 16 S 17 S 18 S 19 S 20 S 21 V V S 22 S 23 S 24 S 25 S 26 S 27 V V S 28 S 29 S 30 S 31 S 32 S 33 S 34 S 35 S 36 Séc 1 Séc 2 T T Séc 1 Séc 2 Séc 3 Séance 1 I-A Introduction Annuelle C. I-1 C. I-2 C. I-3 C. I-4 C. I-5 C. I-6 C. I-7 27 C. I-8 T Tampon S-A Synthèse Annuelle Comment le contexte historique et géographique influe-t-il sur la conception ? Comment les contraintes sont-elles prises en compte dans la conception des O. T ? Quelle est la source d’énergie extérieure utilisée par l’ot et quel élément permet-il de la convertir ? Comment gérer le confort visuel et le confort thermique tout en économisant de l’énergie ? Par quoi et comment sont réalisées l’acquisition et la transmission de l’information ? Par quoi et comment est régulée l’énergie pour améliorer le confort de l’utilisateur ? Par quoi et comment est commandé un objet technique ? Comment gérer un projet de conception et la réalisation d’un système automatisé ?

Diapo 14 : - J’ai choisi une progression annuelle par C. I, Avec les 8 de 4ème et cette progression s’effectue de ma manière suivante (clic). - On retrouve les 36 semaines qui composent l’année scolaire, année entrecoupée par les vacances. Ainsi que les Séquences différent CI. - Entre les vacances d’hiver et les vacances de pâques nous avons le CI 7 et en semaine 24 on retrouve la séance que je vais vous détailler. - En début d’année une séance sera consacrée à une IA pour revenir sur l’organisation de l’enseignement de la technologie - en fin d’année une SA afin faire le bilan de l’année écoulée. - A noter également des séance tampon qui me permettent de palier à des imprévu (journée, pont…) ou revenir sur des capacité qui n’auraient pas été assimilées par la classe.

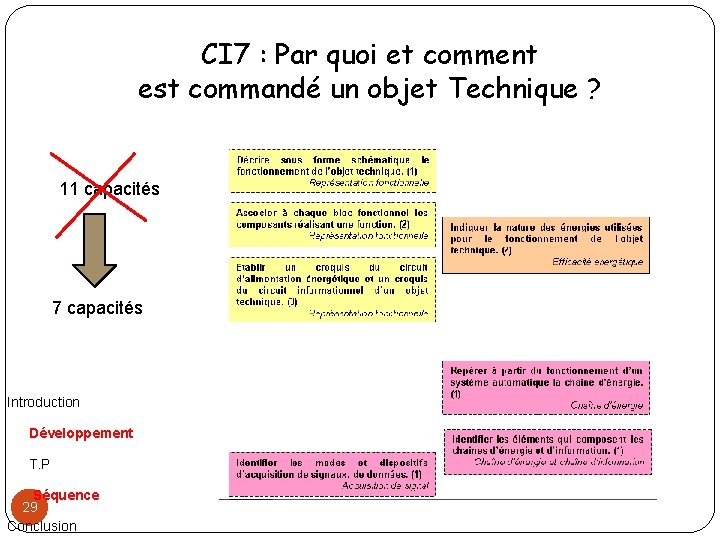

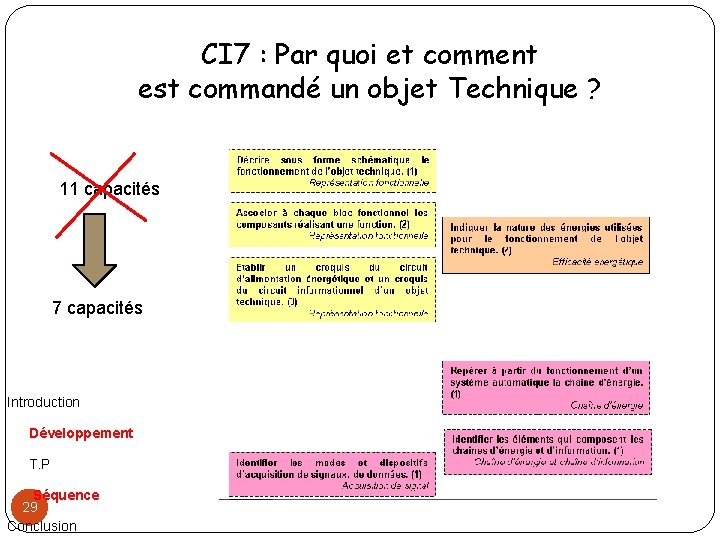

CI 7 : Par quoi et comment est commandé un objet Technique ? 11 capacités 7 capacités Introduction Développement T. P Séquence 29 Conclusion

Diapo 15 : Les capacités visées dans ce C. I sont au nombre de 11 mais j’ai choisi d’en retenir 7 car elle était plus adapté à l’objet proposé. 30

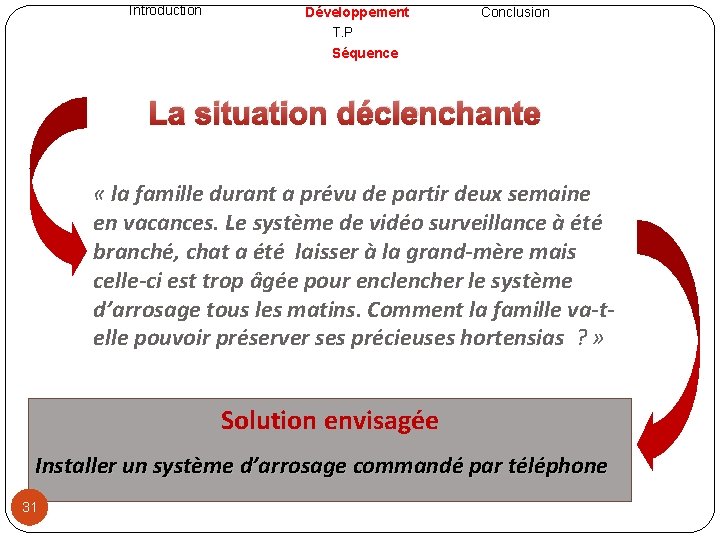

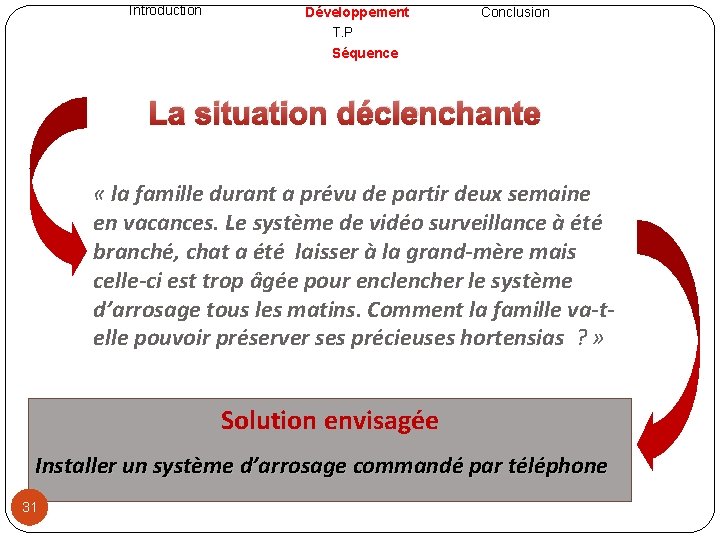

Introduction Développement T. P Séquence Conclusion La situation déclenchante « la famille durant a prévu de partir deux semaine en vacances. Le système de vidéo surveillance à été branché, chat a été laisser à la grand-mère mais celle-ci est trop âgée pour enclencher le système d’arrosage tous les matins. Comment la famille va-telle pouvoir préserver ses précieuses hortensias ? » Solution envisagée Installer un système d’arrosage commandé par téléphone 31

Diapo 16 : La situation déclenchante de cette séquence est : dire la situation La solution attendue est : le système d’arrosage commandé par téléphone. 32

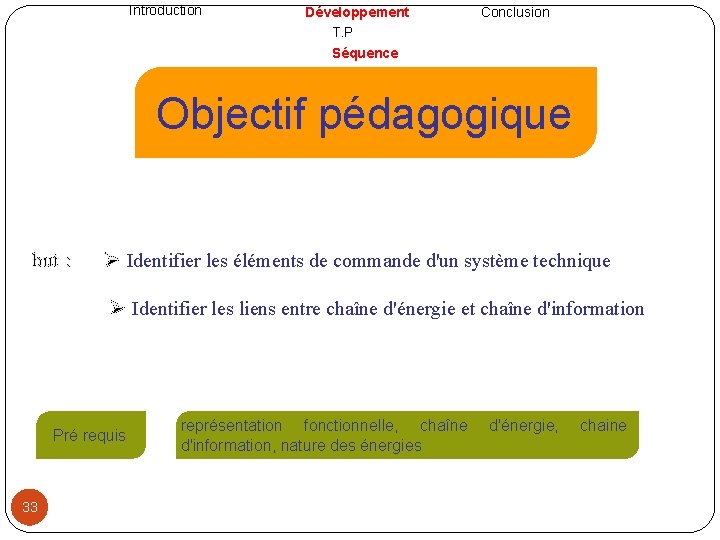

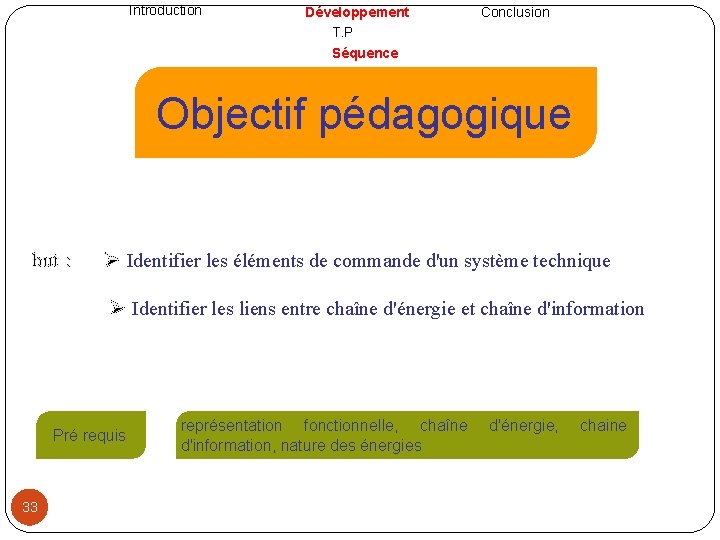

Introduction Développement T. P Séquence Conclusion Objectif pédagogique but : Identifier les éléments de commande d'un système technique Identifier les liens entre chaîne d'énergie et chaîne d'information Pré requis 33 représentation fonctionnelle, chaîne d'information, nature des énergies d'énergie, chaine

Diapo 17 : Cette séquence a pour but: D’Identifier les éléments de commande d'un système technique Identifier les liens entre chaîne d'énergie et chaîne d'information Les prés requis : représentation fonctionnelle, chaîne d'énergie, chaine d'information, nature des énergies. 34

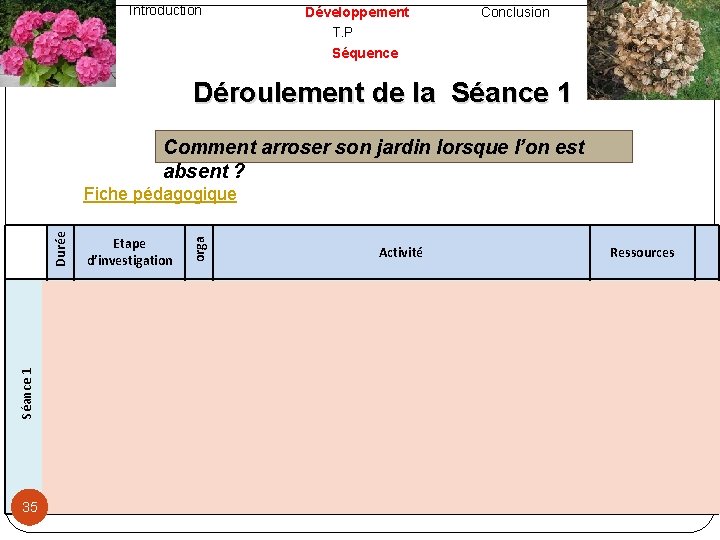

Introduction Développement T. P Séquence Conclusion Déroulement de la Séance 1 Comment arroser son jardin lorsque l’on est absent ? Activité Situation CE Lecture de la SP avec la vidéo projection de 2 photos problème Appropriation du 5 CE Questions des élèves Problème Par équipe, concertation, compléter la fiche groupe 10 Hypothèses E Séance 1 5 10 Retour sur hypothèses 40 Investigation 15 35 5 Retour sur investigation Bilan oral Ressources Vidéo présentation CE Attendu : système d’arrosage commandé par téléphone E Compléter fiche S 1 : Schéma+Identifier les éléments du système CE Validation de l’hypothèse (correction de fiche S 1) CE Vidéo+DT+site constructeur Évaluation formative Etape d’investigation orga Durée Fiche pédagogique

Diapo 18 : Le déroulement de la séance s’effectuera suivant le plan de la D. I qui est résumé dans le tableau que j’ai tiré de la fiche pédagogique de la séquence (lien fiche péda et expliquer D. I) et qui contiens toutes les informations utiles qui sont: - étape de la D. I avec leurs durées. - l’organisation de la classe : en CE ou en G/E. - activité ou on retrouve se qui sera fait concrètement durant l’étape. - et enfin les R qui indique le matériel utile pour l’étape. Etape 1: comme je vous l’ai indiqué précédemment la S. D ou l’enseignant expose la situation en projetant 2 photos (FBS et FF) afin de susciter la curiosité de la classe. Etape 2: l’élève s’approprie le problème en posant des questions au prof et en se posant des questions. Le but est de déterminer une problématique comprise de tous. Ici (clic) Etape 3: hypothèses, par équipe les élèves se concertent pour trouver une solution au problème. Ils proposent, invente ou imagine des systèmes pouvant répondre au problème et complètent la fiche groupe (lien fiche groupe expliquer rôle dans groupe). Etape 4: - en classe entière les rapporteurs de chaque groupe dicte au professeur les systèmes trouvés avec, si besoin, des explications. Ensuite, une fois tous les groupes passés, l’enseignant avec l’aide des élèves éliminent les systèmes inexploitables en classe. - L’enseignant mène les élèves, sans les influencés, vers la solution attendue : SACT. Etape 5: les élèves, par groupe, mène les investigations par ilot (lien ilots sketch up) qui leurs permettrons de comprendre le fonctionnement de la solution. Les investigations sont décrites dans la FE 1 (lien FE 1): - activité 1: compléter la BAC pour valider le besoin. - activité 2: en s’aidant des ressources, faire un schéma du fonctionnement de l’objet avec tous les éléments qui interviennent -activité 3: découper les vignettes et les coller au bon endroit puis indiquer en vert énergie et en rouge communication

Introduction Synthèse Développement T. P Séquence Conclusion Mettre en évidence toutes les capacités vu par l’élève de façon généraliste 37

- A la fin de la 2ème séance, après la synthèse active, le professeur distribue aux élève la synthèse passive de la séquence. - Elle doit : Mettre en évidence toutes les capacités vu par l’élève de façon généraliste C’est-à-dire que la synthèse doit être vrai pour n’importe quel système. (montrer la synthèse)

Introduction Développement T. P Séquence Conclusion Evaluation • L’évaluation formative qui se pratique tout au long de l’apprentissage. Elle permet d’informer les élèves et le professeur du degré d’atteinte des objectifs. Elle n’est accompagnée d’aucune note chiffrée. • L’évaluation sommative qui se situe en fin de séquence. Elle sanctionne l’acquisition d’un apprentissage et est accompagnée d’une note chiffrée. Ces contrôles sommatifs, programmés 39 et répartis sont de durée et de rythme variables selon les classes

Pour évaluer l’acquisition des capacités il existe deux types d’évaluations : - EF : qui se pratique tout au long de l’apprentissage et vérifie l’attitude de l’élève en classe ainsi que certaines capacités du socle commun. Pas de note. - ES : Elle sanctionne l’acquisition ou non de certaines capacité par une note, et se pratique en fin de séquence ou début de séance suivante. 40

Conclusio n Un préambule commun pole scientifique « A l’issue de ses études au collège, l’élève doit s’être construit une première représentation globale et cohérente du monde dans lequel il vit. » 41

42