Scrtions biliaires Aude FERRAN Plan l Gnralits l

Sécrétions biliaires Aude FERRAN

Plan l Généralités l l l Principaux rôles de la bile Circulation biliaire Composition de la bile l Sels biliaires l l l Formation des sels biliaires Iaires Cycle entéro-hépatique (recyclage) Formation des sels biliaires II aires Bilirubine Electrolytes Vésicule biliaire l l Rôle de réservoir Vidange l l Après un repas A jeun

La bile l fluide jaune-verdâtre basique (p. H = 7. 6 - 8. 6) l sécrétion exocrine du foie l production en continu de 0. 5 à 1 L/j chez l’Homme l En grec : « chole »

Rôles de la bile l Rôles principaux de la bile l Digestion des lipides par le rôle tensioactif des sels biliaires (ABSENCE d’enzymes dans la bile) l Elimination de déchets (bilirubine, cholestérol, xénobiotiques, …) l Contrôle du p. H duodénal en association avec le suc pancréatique

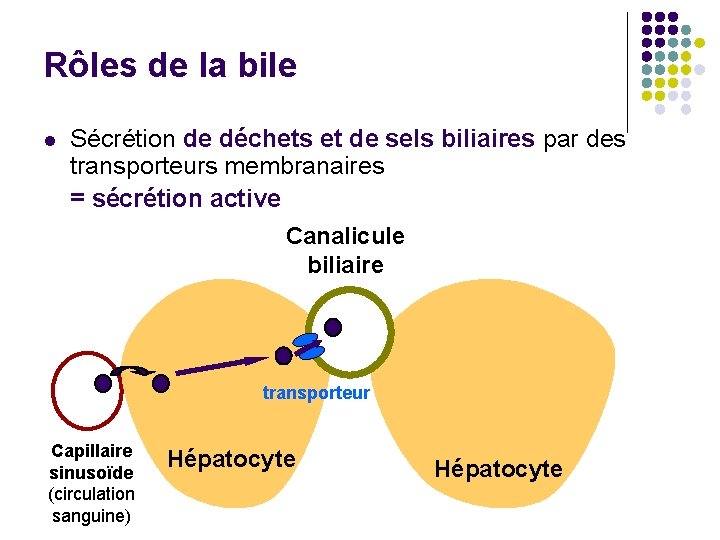

Rôles de la bile l Sécrétion de déchets et de sels biliaires par des transporteurs membranaires = sécrétion active Canalicule biliaire transporteur Capillaire sinusoïde (circulation sanguine) Hépatocyte

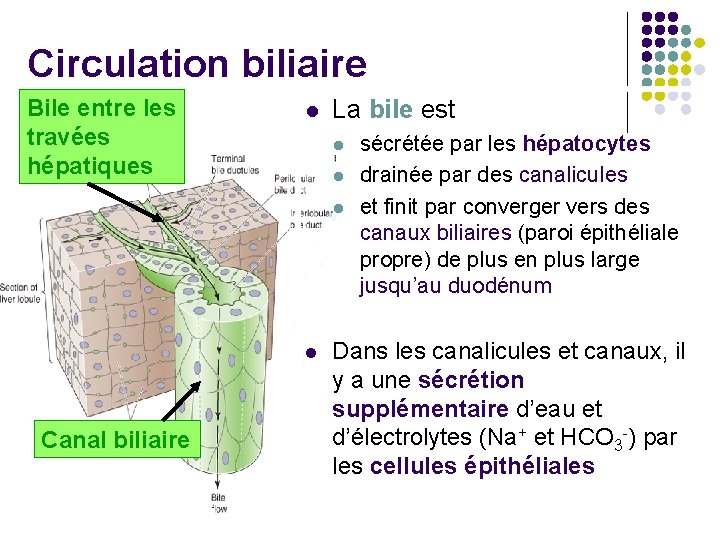

Circulation biliaire Bile entre les travées hépatiques l La bile est l l Canal biliaire sécrétée par les hépatocytes drainée par des canalicules et finit par converger vers des canaux biliaires (paroi épithéliale propre) de plus en plus large jusqu’au duodénum Dans les canalicules et canaux, il y a une sécrétion supplémentaire d’eau et d’électrolytes (Na+ et HCO 3 -) par les cellules épithéliales

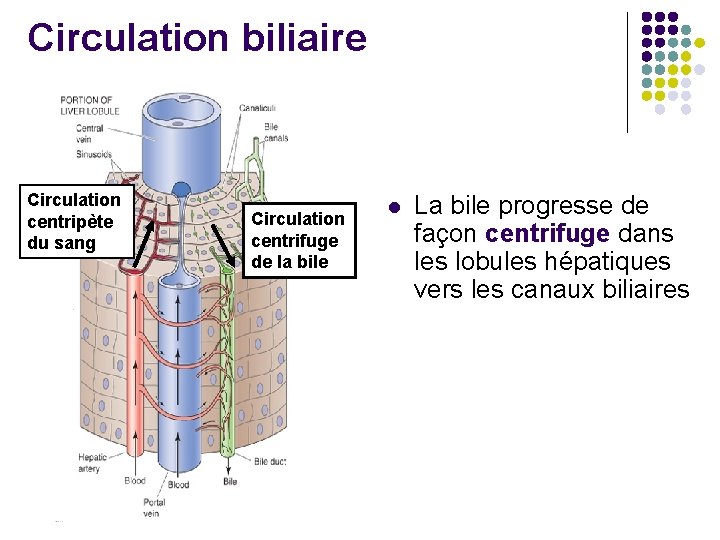

Circulation biliaire Circulation centripète du sang Circulation centrifuge de la bile l La bile progresse de façon centrifuge dans les lobules hépatiques vers les canaux biliaires

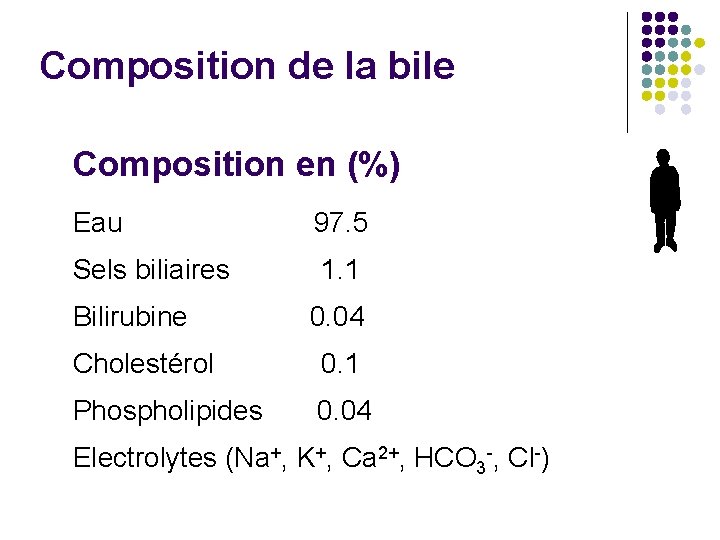

Composition de la bile Composition en (%) Eau 97. 5 Sels biliaires 1. 1 Bilirubine Cholestérol Phospholipides 0. 04 0. 1 0. 04 Electrolytes (Na+, K+, Ca 2+, HCO 3 -, Cl-)

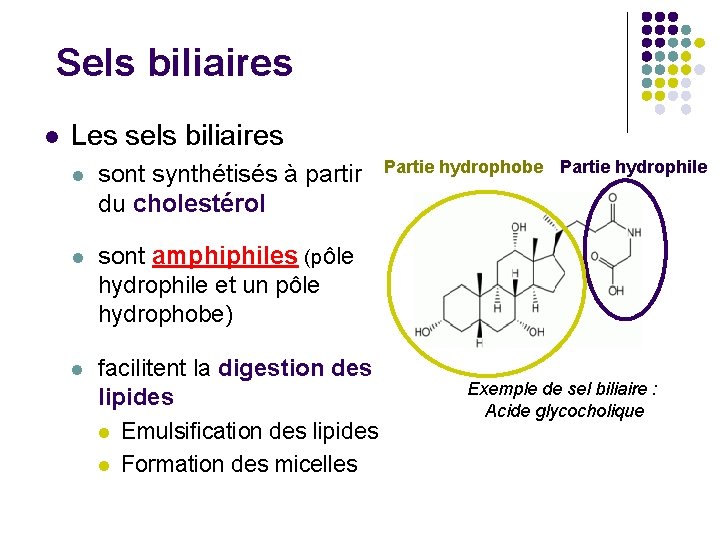

Sels biliaires l Les sels biliaires l sont synthétisés à partir du cholestérol l sont amphiphiles (pôle hydrophile et un pôle hydrophobe) l facilitent la digestion des lipides l Emulsification des lipides l Formation des micelles Partie hydrophobe Partie hydrophile Exemple de sel biliaire : Acide glycocholique

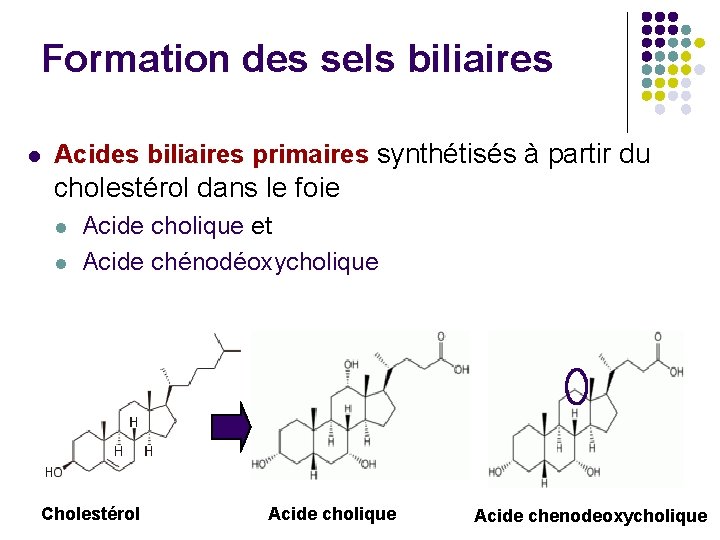

Formation des sels biliaires l Acides biliaires primaires synthétisés à partir du cholestérol dans le foie l l Acide cholique et Acide chénodéoxycholique Cholestérol Acide cholique Acide chenodeoxycholique

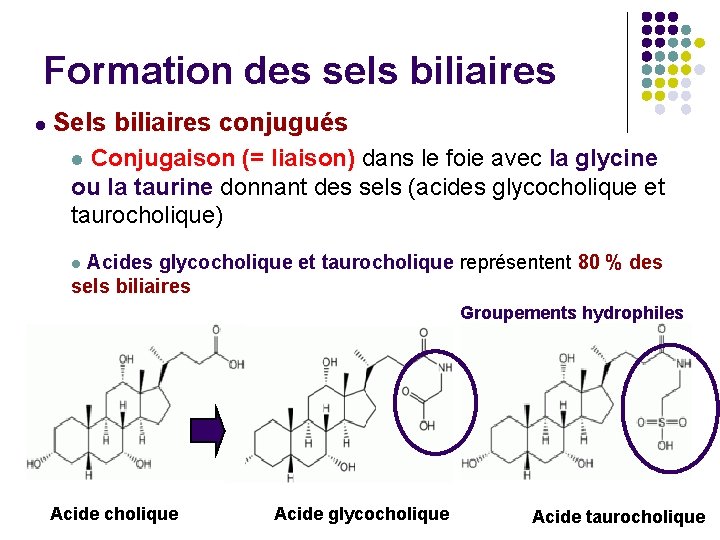

Formation des sels biliaires l Sels biliaires conjugués Conjugaison (= liaison) dans le foie avec la glycine ou la taurine donnant des sels (acides glycocholique et taurocholique) l Acides glycocholique et taurocholique représentent 80 % des sels biliaires l Groupements hydrophiles Acide cholique Acide glycocholique Acide taurocholique

Formation des sels biliaires l Sels biliaires conjugués (suite) l Sels biliaires conjugués ont un p. Ka bas (p. Ka =2 -4) A p. H intestinal : ils sont sous la forme ionisée (COO-) et la dissolution dans le chyme est facilitée

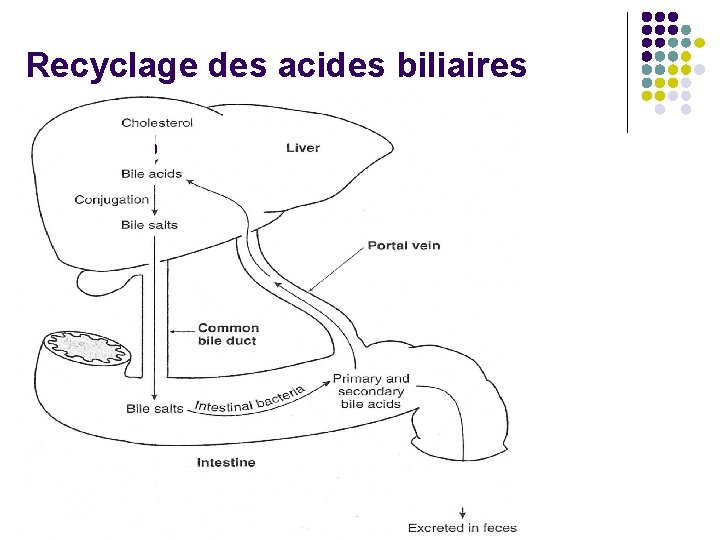

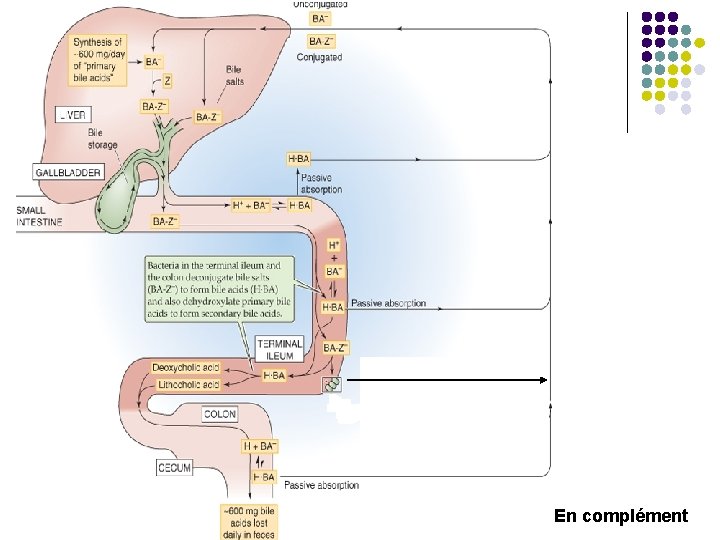

Recyclage des acides biliaires

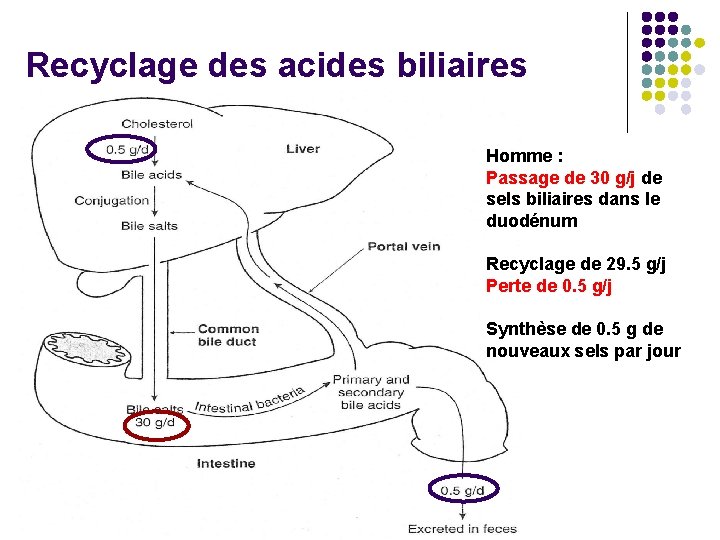

Recyclage des acides biliaires Homme : Passage de 30 g/j de sels biliaires dans le duodénum Recyclage de 29. 5 g/j Perte de 0. 5 g/j Synthèse de 0. 5 g de nouveaux sels par jour

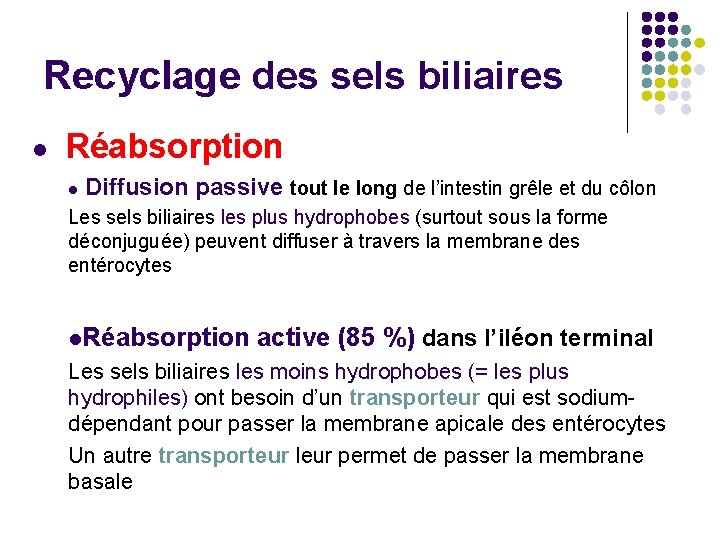

Recyclage des sels biliaires l Réabsorption l Diffusion passive tout le long de l’intestin grêle et du côlon Les sels biliaires les plus hydrophobes (surtout sous la forme déconjuguée) peuvent diffuser à travers la membrane des entérocytes l. Réabsorption active (85 %) dans l’iléon terminal Les sels biliaires les moins hydrophobes (= les plus hydrophiles) ont besoin d’un transporteur qui est sodiumdépendant pour passer la membrane apicale des entérocytes Un autre transporteur leur permet de passer la membrane basale

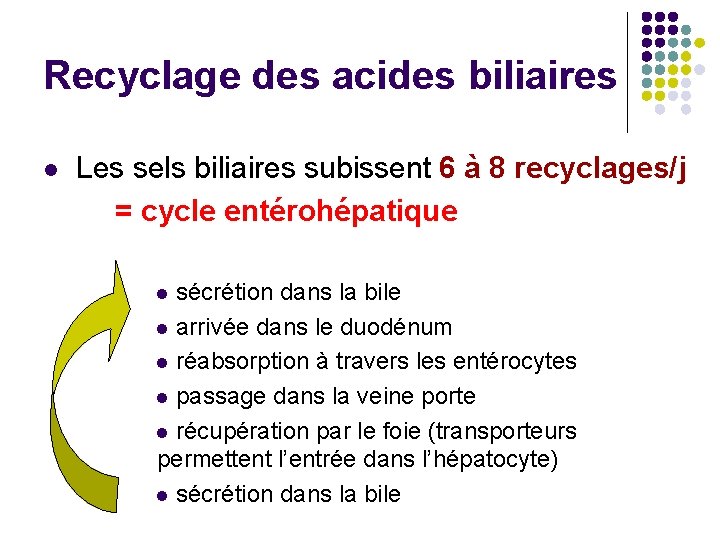

Recyclage des acides biliaires l Les sels biliaires subissent 6 à 8 recyclages/j = cycle entérohépatique l sécrétion dans la bile l arrivée dans le duodénum l réabsorption à travers les entérocytes l passage dans la veine porte l récupération par le foie (transporteurs permettent l’entrée dans l’hépatocyte) l sécrétion dans la bile

En complément

Acides biliaires secondaires Les sels biliaires peuvent aussi être modifiés par les bactéries (principalement au niveau du côlon) l l Déconjugaison (perte de la glycine ou de la taurine) ce qui les rend non ionisés et plus lipophiles l Déhydroxylation

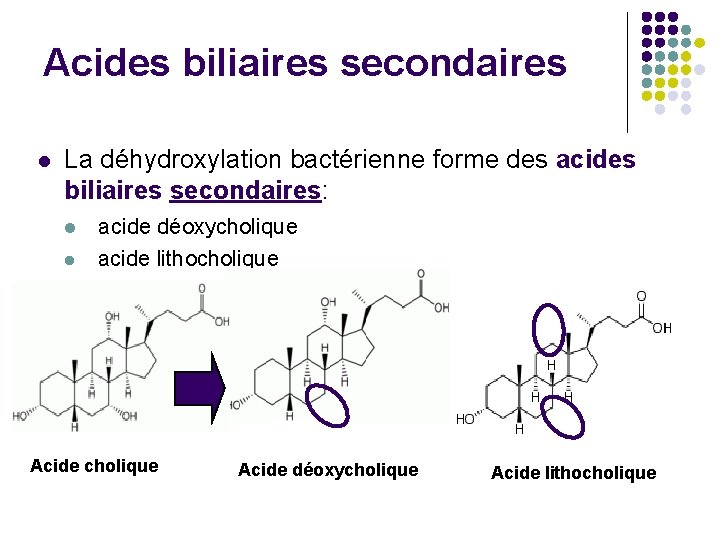

Acides biliaires secondaires l La déhydroxylation bactérienne forme des acides biliaires secondaires: l acide déoxycholique l acide lithocholique Acide cholique Acide déoxycholique Acide lithocholique

Acides biliaires secondaires l Ces acides biliaires secondaires peuvent ensuite être réabsorbés ou éliminés dans les fèces

Bilan acides biliaires l Au final, la bile contient des acides biliaires Iaires et IIaires l l l Acide cholique Acide chenodeoxycholique Acide deoxycholique 40% 20% Acides biliaires Iaires Acide biliaire IIaires

Rôle des sels biliaires l Dans la bile, les sels biliaires permettent la solubilisation du cholestérol grâce à la formation de micelles et évitent la formation de calculs l Dans l’intestin, les sels biliaires facilitent la digestion des lipides grâce à l’émulsification et la formation de micelles

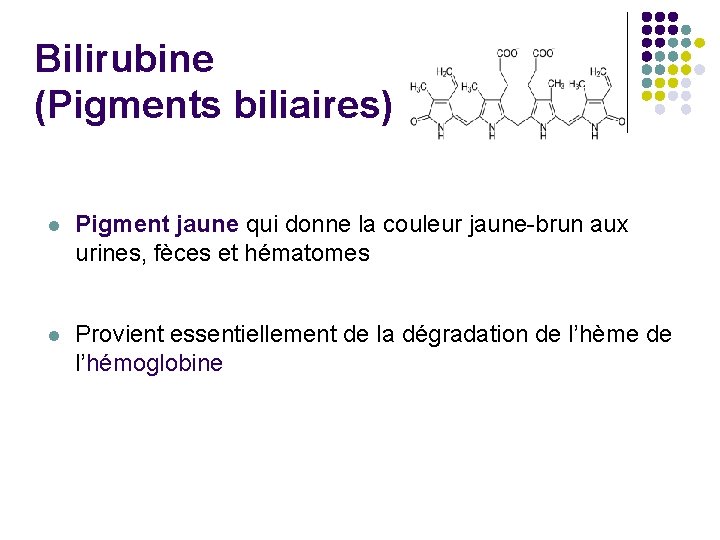

Bilirubine (Pigments biliaires) l Pigment jaune qui donne la couleur jaune-brun aux urines, fèces et hématomes l Provient essentiellement de la dégradation de l’hème de l’hémoglobine

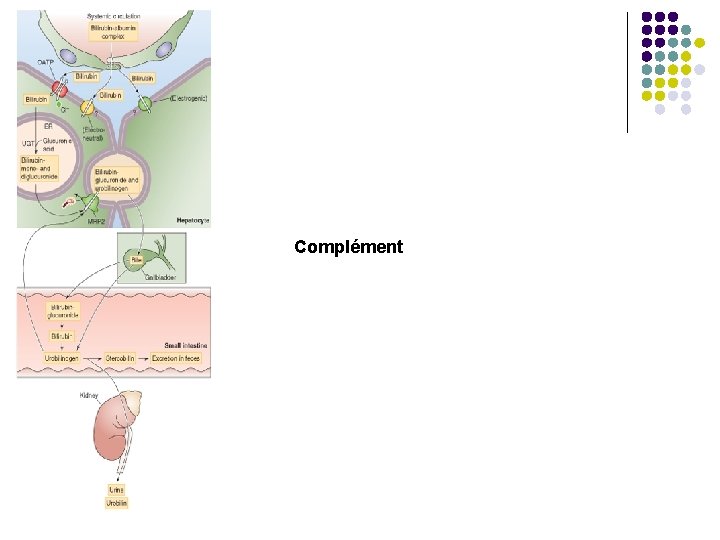

Bilirubine (suite) l Bilirubine est toxique et non soluble, elle est transportée dans le sang par l’albumine l Les hépatocytes récupèrent la bilirubine du sang (grâce à des transporteurs membranaires) l Conjugaison avec un acide glucuronique dans l’hépatocyte l rend la bilirubine hydrosoluble l permet son élimination dans la bile Remarque : Lorsque la bilirubine est en excès dans le plasma, on observe une coloration jaune des muqueuses = ictère (jaunisse).

Bilirubine (suite) l Dans l’intestin, la bilirubine est transformée en urobilinogène par les bactéries l L’urobilinogène est l éliminé dans les fèces (sous forme de stercobiline) ou l absorbé puis l l recyclé dans la bile ou éliminé dans urine (sous forme d’urobiline)

Complément

Electrolytes l Sécrétion d’ions dans la bile par les hépatocytes (Na+, Cl-, K+, Ca 2+) l Sécrétion d’HCO 3 - par les cellules épithéliales des canaux biliaires (cholangiocytes) = Alcalinisation de la bile l Sécrétine augmente la sécrétion de HCO 3 - en réponse à l’acidité duodénale (idem pancréas)

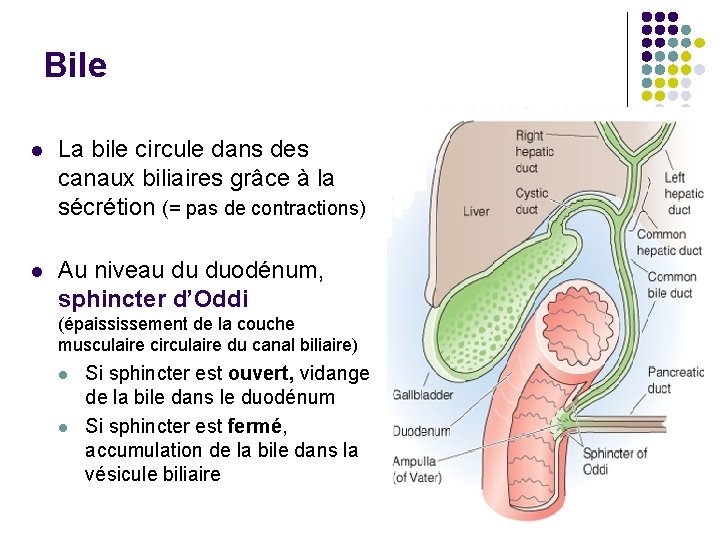

Bile l La bile circule dans des canaux biliaires grâce à la sécrétion (= pas de contractions) l Au niveau du duodénum, sphincter d’Oddi (épaississement de la couche musculaire circulaire du canal biliaire) l l Si sphincter est ouvert, vidange de la bile dans le duodénum Si sphincter est fermé, accumulation de la bile dans la vésicule biliaire

Vésicule biliaire l l Diverticule du canal biliaire Volume maximal chez Homme = 20 à 50 m. L l Absence de vésicule biliaire chez le cheval, le rat, le chameau, l’éléphant, le cerf, le pigeon, … l Pas de stockage important chez les ruminants et le porc = arrivée dans l’intestin en continu (car le sphincter est peu fonctionnel)

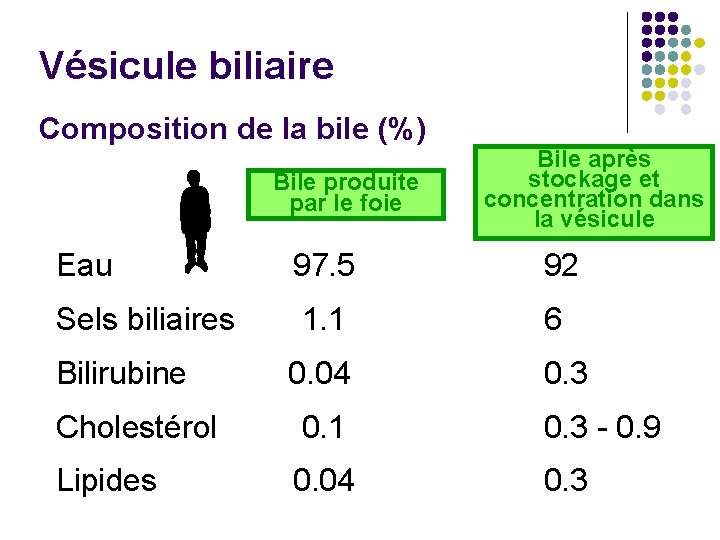

Vésicule biliaire l Réabsorption importante d’électrolytes (Na+, HCO-3, Cl-) et d’eau par l’épithélium de la vésicule Concentration des éléments non absorbables (sels biliaires, cholestérol, bilirubine, K+, Ca 2+) de 5 à 20 fois

Vésicule biliaire Composition de la bile (%) Bile produite par le foie Bile après stockage et concentration dans la vésicule Eau 97. 5 92 Sels biliaires 1. 1 6 Bilirubine 0. 04 0. 3 Cholestérol 0. 1 0. 3 - 0. 9 Lipides 0. 04 0. 3

Vésicule biliaire l Chez l’Homme : l ~ 50 % de la bile produite par le foie en 24 h passe directement dans le duodénum (=n’entre pas dans la vésicule biliaire) l ~ 50 % de la bile produite par le foie se trouve stockée et concentrée dans la vésicule biliaire (essentiellement la nuit)

Vidange de la vésicule biliaire après le repas l La vidange de la vésicule biliaire se fait principalement pendant la digestion du repas via l le système nerveux (nerf vague) l le système endocrinien : CCK

Vidange de la vésicule biliaire après le repas l La vidange de la vésicule biliaire l dépend de l’arrivée de lipides dans le duodénum l Les lipides entraînent la libération de CCK (cholécystokinine) par les cellules épithéliales du duodénum l La CCK entraîne § § la contraction de la vésicule biliaire l’ouverture du sphincter d’ Oddi

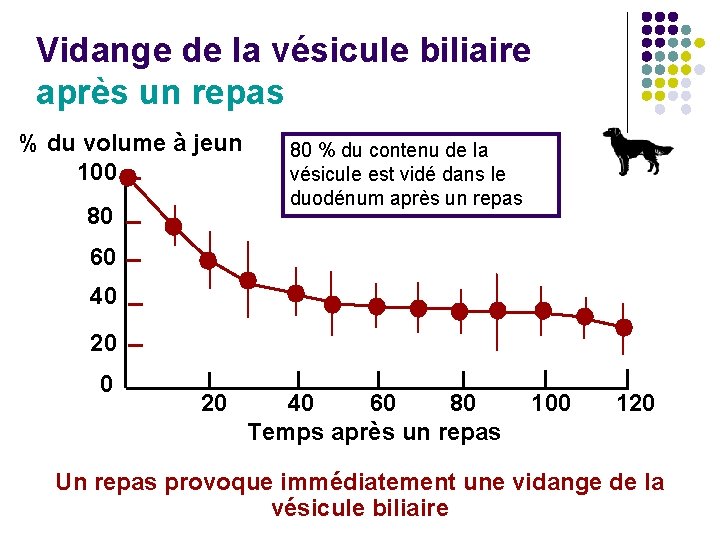

Vidange de la vésicule biliaire après un repas % du volume à jeun 100 80 80 % du contenu de la vésicule est vidé dans le duodénum après un repas 60 40 20 40 60 80 Temps après un repas 100 120 Un repas provoque immédiatement une vidange de la vésicule biliaire

Vidange de la vésicule biliaire à jeun l Vidanges périodiques synchronisées avec les Complexes Moteurs Migrants (CMM) de l’intestin = Vidange partielle (20 -30%) pendant chaque phase II d’un CMM au niveau du duodénum l Poussée par la phase III du CMM, la bile atteint l’iléon (site de dégradation et de réabsorption des sels biliaires) en 60 -90 min

Vidange de la vésicule biliaire à jeun l Ces vidanges partielles permettent l l l’élimination d’une bile concentrée et l’arrivée d’une bile plus diluée venant du foie = évitent des surconcentrations de solutés biliaires (ex: cholestérol) qui pourraient précipiter et former des micro-calculs durant les périodes de jeûne (la nuit chez l’Homme)

- Slides: 37