Salutogenese Ein Vortrag von n Michael Gnnewig Rb

Salutogenese Ein Vortrag von: n Michael Günnewig, Rb. P Pflegegutachter / Pflegepädagoge Essen ___________

Gliederung n n n n Einleitung Konzept der Salutogenese Das Gesundheits- und Krankheitskontinuum Kohärenzgefühl Generalisierte Widerstandsressourcen Stressoren und Stressreaktionen Abschluss ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 2

Einleitung Die salutogenesische Fragestellung: ¡ Was erhält den Menschen trotz vieler potenziell Gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund? ¡ Wie schaffen Sie es, sich von Erkrankungen wieder zu erholen? ¡ Was ist das besondere an Menschen, die trotz extremster Belastungen nicht krank werden? ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 3

Semantische Bedeutung Der Begriff „Salutogenese" ¡ Salus, lat. : Unverletztheit, Heil, Glück; ¡ Genese, griech. : Entstehung ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 4

Aaron Antonovsky n n n Aaron Antonovsky, (1923 -1994) in Brooklyn USA geboren Studierte Soziologie Später Medizin. Soziologie ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 5

Entstehung der Salutogenese n n n Entwickelt in den Siebzigern Kritik an biomedizinischem Krankheits- und Präventionsmodell Im Vordergrund steht: ¡ ¡ ¡ Warum Menschen gesund bleiben Statt die Frage nach den Ursachen von Krankheiten und Risikofaktoren zu stellen Bedingungen von Gesundheit und Faktoren, welche die Gesundheit schützen und erhalten. ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 6

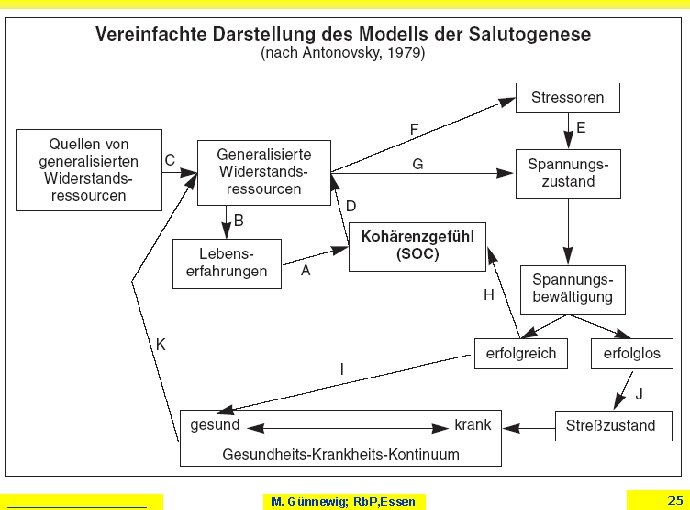

Konzept der Salutogenese n n Der Mensch ist gleichzeitig gesund krank Salutogenese stellt die Frage ¡ ¡ Wie entsteht Gesundheit Wie wird sie bewahrt Welche Faktoren ermutigen die Gesundheit Wie wird ein Mensch mehr gesund oder weniger krank ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 7

Konzept der Salutogenese n Flussmetapher Antonovsky sieht den Fluss als Strom des Lebens ¡ ¡ Menschen schwimmen in dem Fluss voller Gefahren Pathogenetische Medizin, versucht den Ertrinkenden aus dem Fluss zu retten Antonovsky, wie macht man den Menschen zu einem guten Schwimmer? Individuelle Fähigkeit zu „schwimmen“ entspricht einer Persönlichkeitseigenschaft (SOC) ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 8

Konzept der Salutogenese Antonovsky definiert Gesundheit als ¡ ¡ ¡ labiles, aktives und sich dynamisch regulierendes Geschehen Kampf in Richtung Gesundheit als permanent und nie ganz erfolgreich Gesundheit muss immer wieder aufgebaut werden Verlust an Gesundheit ist ein natürlicher und gegenwärtiger Prozess Suche nach spezifischen Krankheitsursachen (pathogenetischer Ansatz) muss mit gesundheitsfördernden Faktoren erweitert werden (salutogenetischer Ansatz) ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 9

Das Gesundheits- und Krankheitskontinuum Das Konzept stellt ein Kontinuum zwischen den Polen: n n Gesundheit/ körperliches Wohlbefinden (health ease) Krankheit/ körperliches Missempfinden (disease continuum) gegenüber. ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 10

Das Gesundheits- und Krankheitskontinuum n Anatonovsky stellt die Frage, wie nahe bzw. wie entfernt jemand von den Endpunkten Gesundheit und Krankheit entfernt ist n Anstatt ausschließlicher Bekämpfung krankmachender Einflüsse ¡ Zusätzlich Stärkung von Ressourcen, um den Organismus gegen schwächende Einflüsse widerstandsfähiger zu machen ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 11

Ressourcenorientiertes Denken n n Genaue Personenkenntnis Individuelle Lebensgeschichte ¡ Nur aus Kenntnis aller Lebensaspekte lassen sich Ressourcen finden und fördern, die zur Genesung beitragen ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 12

Ressourcenorientiertes Denken n „In der Wissenschaft ist die Frage wichtiger als die Antwort“ n „Wie die Frage gestellt wird, ist entscheidend für die Richtung, die man einschlägt, um die Antwort zu finden“ ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 13

Ressourcenorientiertes Denken n Kritik an der einseitigen Orientierung der Forschung ¡ ¡ ¡ n Schädigende Lebensbedingungen Krankmachende Faktoren „Blinde Stellen“ Salutogenetisch orientierte Forschung ¡ ¡ Bsp. Welche Raucher bekommen keinen Lungenkrebs? Warum bleiben Menschen gesund welche Eigenschaften und Fähigkeiten sie auszeichnen ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 14

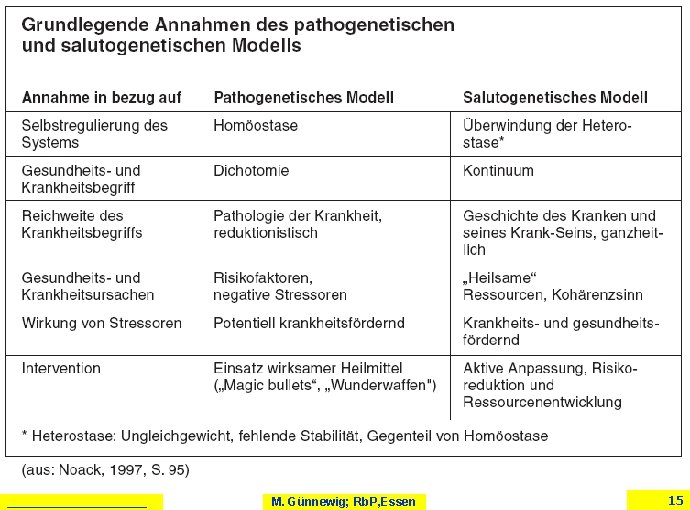

___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 15

…oder so… ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 16

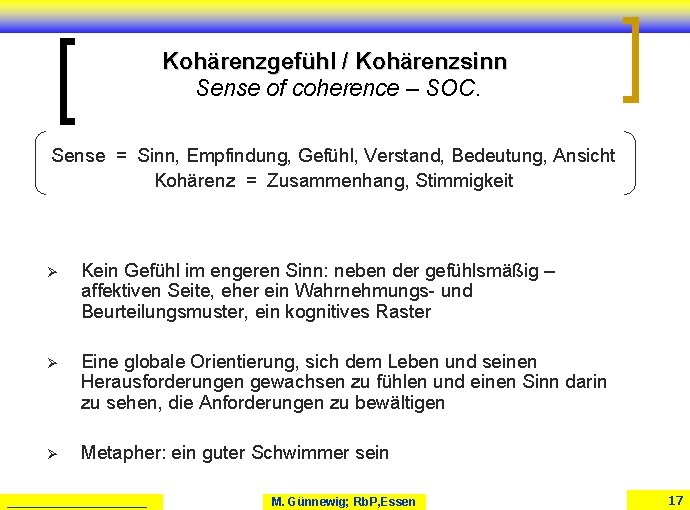

Kohärenzgefühl / Kohärenzsinn Sense of coherence – SOC. Sense = Sinn, Empfindung, Gefühl, Verstand, Bedeutung, Ansicht Kohärenz = Zusammenhang, Stimmigkeit Ø Kein Gefühl im engeren Sinn: neben der gefühlsmäßig – affektiven Seite, eher ein Wahrnehmungs- und Beurteilungsmuster, ein kognitives Raster Ø Eine globale Orientierung, sich dem Leben und seinen Herausforderungen gewachsen zu fühlen und einen Sinn darin zu sehen, die Anforderungen zu bewältigen Ø Metapher: ein guter Schwimmer sein ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 17

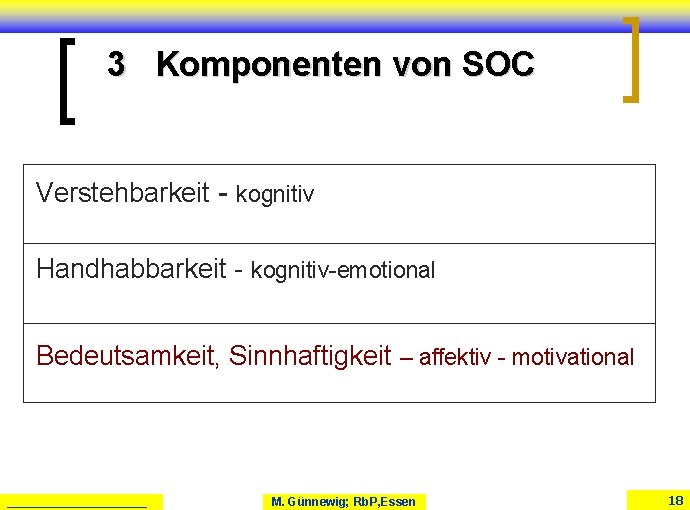

3 Komponenten von SOC Verstehbarkeit - kognitiv Handhabbarkeit - kognitiv-emotional Bedeutsamkeit, Sinnhaftigkeit – affektiv - motivational ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 18

![Zusammenfassung von Antonovsky [. . . ]„eine globale Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, in Zusammenfassung von Antonovsky [. . . ]„eine globale Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, in](http://slidetodoc.com/presentation_image_h/f660ec187273a7e9a3404a90748d49e1/image-19.jpg)

Zusammenfassung von Antonovsky [. . . ]„eine globale Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, in dem jemand ein durchdringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass erstens die Anforderungen aus der inneren oder äußeren Erfahrenswelt im Verlauf des Lebens strukturiert, vorhersagbar und erklärbar sind und dass zweitens die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um den Anforderungen gerecht zu werden. Und drittens, dass diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Investitionen und Engagement verdienen“ (A. 1993 a; zitiert in Bengel et al, S 30, 2002) ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 19

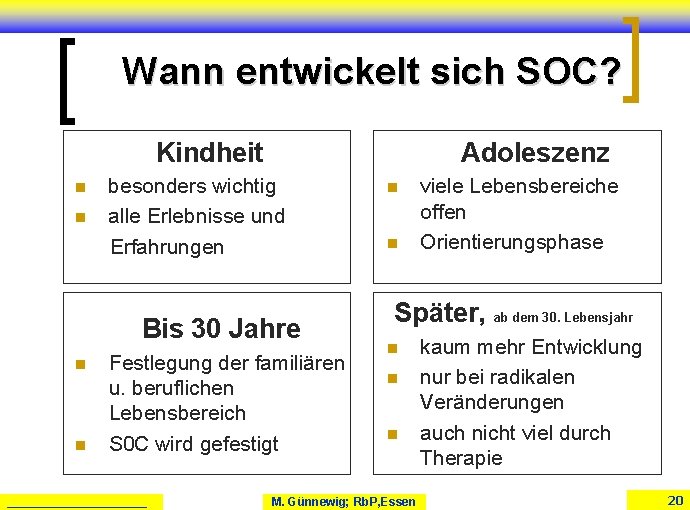

Wann entwickelt sich SOC? Kindheit Adoleszenz besonders wichtig n alle Erlebnisse und Erfahrungen n viele Lebensbereiche offen Orientierungsphase Bis 30 Jahre n n Festlegung der familiären u. beruflichen Lebensbereich S 0 C wird gefestigt Später, ab dem 30. Lebensjahr n n n ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen kaum mehr Entwicklung nur bei radikalen Veränderungen auch nicht viel durch Therapie 20

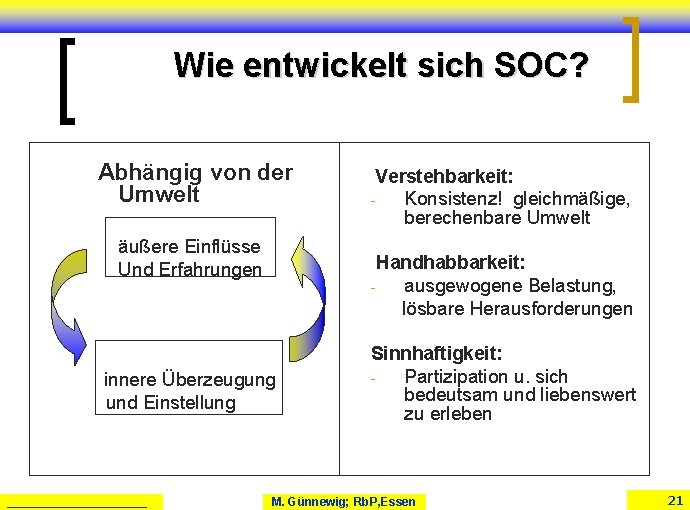

Wie entwickelt sich SOC? Abhängig von der Umwelt äußere Einflüsse Und Erfahrungen innere Überzeugung ___________ - Konsistenz! gleichmäßige, berechenbare Umwelt Handhabbarkeit: ausgewogene Belastung, lösbare Herausforderungen und Einstellung Verstehbarkeit: Sinnhaftigkeit: Partizipation u. sich bedeutsam und liebenswert zu erleben M. Günnewig; Rb. P, Essen 21

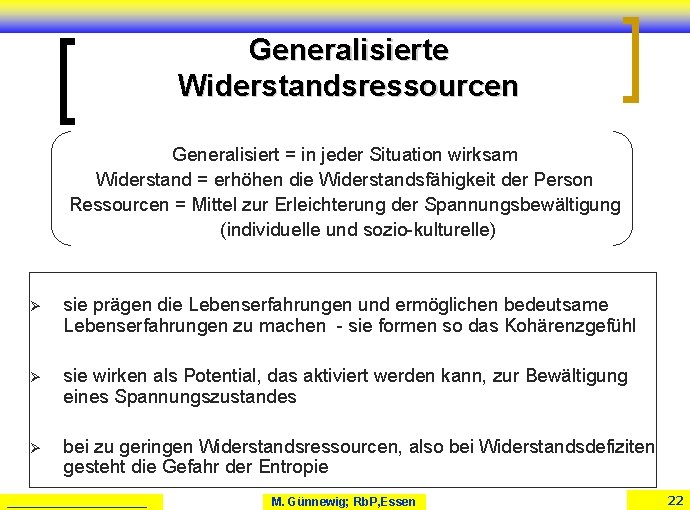

Generalisierte Widerstandsressourcen Generalisiert = in jeder Situation wirksam Widerstand = erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Person Ressourcen = Mittel zur Erleichterung der Spannungsbewältigung (individuelle und sozio-kulturelle) Ø sie prägen die Lebenserfahrungen und ermöglichen bedeutsame Lebenserfahrungen zu machen - sie formen so das Kohärenzgefühl Ø sie wirken als Potential, das aktiviert werden kann, zur Bewältigung eines Spannungszustandes Ø bei zu geringen Widerstandsressourcen, also bei Widerstandsdefiziten gesteht die Gefahr der Entropie ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 22

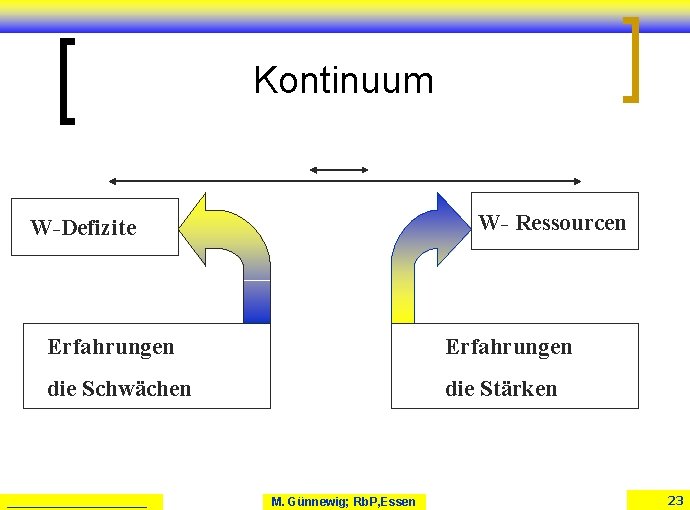

Kontinuum W- Ressourcen W-Defizite Erfahrungen die Schwächen die Stärken ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 23

___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 24

___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 25

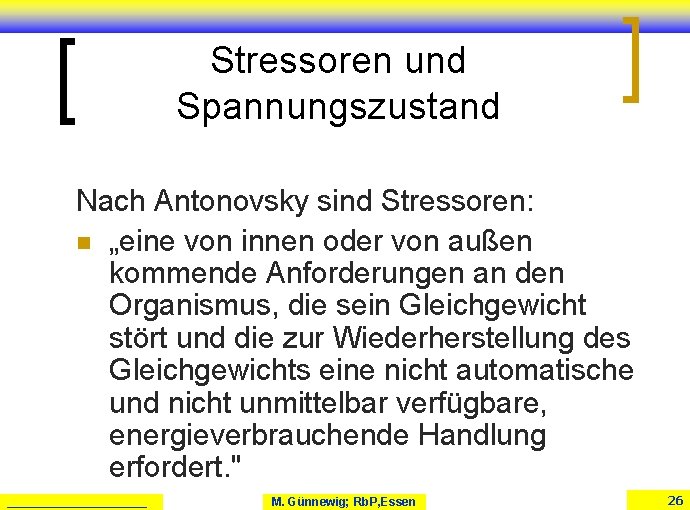

Stressoren und Spannungszustand Nach Antonovsky sind Stressoren: n „eine von innen oder von außen kommende Anforderungen an den Organismus, die sein Gleichgewicht stört und die zur Wiederherstellung des Gleichgewichts eine nicht automatische und nicht unmittelbar verfügbare, energieverbrauchende Handlung erfordert. " ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 26

Stressoren und Spannungszustand n Stressoren lassen sich einteilen in: ¡ ¡ ¡ n n Physikalische Biochemische und Psychosoziale Stressoren In den Industriestaaten sind psychosoziale Stressoren von Bedeutung Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das „Kohärenzgefühl“ ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 27

Stressoren und Spannungszustand n Primäre Bewertung I ¡ n Eine Person mit hohem SOC bewertet einen Reiz, anders (z. B. neutral) als eine Person mit niedrigem SOC Primäre Bewertung II ¡ ___________ Wenn aber einer Person mit einem hohem SOC ein Reiz als Stressor bewertet, dann kann sie unterscheiden, ob der Stressoren bedrohlich, günstig oder irrelevant ist M. Günnewig; Rb. P, Essen 28

Stressoren und Spannungszustand n Primäre Bewertung III ¡ Auch wenn ein spannungserzeugender Stressor, der als potenziell bedrohlich definiert wird, wird sich eine Person mit hohem SOC nicht wirklich bedroht fühlen ¡ Antonovsky geht davon aus, dass Menschen mit einem hohen SOC auf bedrohliche Situationen eher mit situationsangemessenen und zielgerichteten Gefühlen reagieren z. B. mit Ärger um einem bestimmten Sachverhalt. ¡ Personen mit einem niedrigen SOC tendieren eher zu diffusen, schwer zu regulierenden Emotionen z. B. mit blinder Wut. Sie werden handlungsunfähig, da ihnen das Vertrauen in die Bewältigung des Problems fehlt ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 29

Einfluss auf die Gesundheit n n n Kann verschiedene Systeme direkt beeinflussen Indirekt auf physiologische Systeme der Stressverarbeitung Mobilisiert vorhandene Ressourcen Zur Spannungsreduktion Als Filter für die Informationsverarbeitung Auf die Auswahl gesundheitsfördernder Verhaltensweisen ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 30

4. Compliance und Gesundheitsverhalten Was versteht man unter Compliance? = Therapieverhalten/ Therapietreue Compliance umfasst z. B. : • Vorschriftsmäßige Medikamenteneinnahme • Einhaltung von Diätvorschriften • Entwöhnung von Genussgiften und nicht verordneten Medikamenten • Einhaltung von Konsulationsterminen • Bereitschaft zu gesundheitsförderlicher Lebensweise • Bereitschaft zur Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen Nichteinhaltung = NON-COMPLIANCE ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 31

4. Compliance und Gesundheitsverhalten Wie viel Compliance ist notwendig (um medizinische Ziele zu erreichen)? • abhängig von Krankheit und Art der verordneten Medikamente • Ärzte überschätzen Therapietreue ihrer Patienten • Patienten übertreiben bei Befragung ihre Therapietreue • Patienten übertreiben ihr Gesundheitsverhalten und untertreiben Genussmittelverbrauch • Wegen relativer Unzuverlässigkeit werden in Complianceforschung auch direkte Verfahren herangezogen ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 32

4. Compliance und Gesundheitsverhalten Faktoren, die Compliance beeinflussen können Wahrscheinlichkeit von Compliance ist erhöht, wenn. . . …der Patient • von allgemeiner Krankheitsanfälligkeit überzeugt ist • sich seiner Erkrankung gegenüber für bes. anfällig hält • die Ernsthaftigkeit seines Leidens erkennt • an die Wirksamkeit der Therapie glaubt und mit der medizinischen Betreuung zufrieden ist • von Familie in Befolgungsverhalten unterstützt wird. . . der Arzt • Erwartungen u. Bedürfnisse des Patienten einbezieht • Konsultationstermine individuell mit Patienten abstimmt • Patienten vor Behandlung aufklärt • emotionale Unterstützung sowie Prognose des Krankheitsverlaufs gewährt ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen …die Krankheit • akut ist • Leistungsfähigkeit deutlich einschränkt. . . die Therapie • Patienten möglichst wenig in Alltag einschränkt • klar definiert • stationär erfolgt 33

4. Compliance und Gesundheitsverhalten Faktoren, die Compliance beeinflussen können Wahrscheinlichkeit von Compliance ist herabgesetzt, wenn. . . die Krankheit. . . der Patient • symptomlos verläuft • in Auffassungsvermögen und Merkfähigkeit eingeschränkt ist • chronisch ist • in Erwartungen an ärztliche Betreuung enttäuscht wird • viele Symptome • Angst vor Nebenwirkungen des Medikaments hat und/oder aufweist befürchtet, abhängig zu werden . . . die Therapie • Vorbehalte gegen bestimmte Therapieformen hat • massive • hohen Krankheitsgewinn hat Verhaltensänderungen . . . der Arzt verlangt • Patienten autoritär behandelt • sehr komplex ist • Patienten vor der Behandlung lange warten lässt • lange dauert • Patienten schlecht aufklärt • ambulant erfolgt • Nebenwirkungen hat ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 34

4. Compliance und Gesundheitsverhalten Praktische Maßnahmen zur Erhöhung der Compliance • Verständliche und genaue (schriftliche) Fixierung der Therapiemaßnahmen • Fachausdrücke vermeiden • Arzt > Vorbildfunktion • Abstimmung Therapie auf Tagesrhythmus des Patienten • „Einnahmetagebuch“ • „Arzneimittelboxen“ • Aufbau familiärer Unterstützung durch Einbeziehung der Angehörigen • umsetzbare Therapieziele wählen • Feedback von Seiten des Arztes ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 35

4. Compliance und Gesundheitsverhalten Was versteht man unter Gesundheitsverhalten? im weiteren Sinne: alle individuellen Aktivitäten, die beabsichtigt oder nicht Auswirkungen auf die Gesundheit haben können im engeren Sine: vorbeugendes Verhalten (nur bezogen auf Krankheiten) Was versteht man unter Gesundheitsgefährdendem Verhalten? = Risikoverhalten, bei dem Wahrscheinlichkeit einer konkreten Schädigung mehr oder weniger hoch sein kann Wahrscheinlichkeit einer Schädigung ist abhängig von… • Qualität des Risikoeinflusses • Frequenz • Intensität • Vulnerabilitätsfaktoren ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 36

4. Compliance und Gesundheitsverhalten Gegenwärtig bedenklichste Risikoverhaltensweisen (Industrieländer) = „Verhaltenspathogene“: • Rauchen • übermäßiges und ungesundes Essen • Alkoholmissbrauch • Medikamente und andere Drogen • Bewegungsarmut • ausgedehntes Sonnenbaden • inadäquate Stressbewältigung • leichtsinniges Verhalten im Straßenverkehr • ungeschützter Geschlechtsverkehr ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 37

4. Compliance und Gesundheitsverhalten Worin liegt die subjektive Funktion der Risikoverhaltensweisen begründet? • Kurzfristige Steigerung des Wohlbefindens • Anpassung an gesellige Gepflogenheiten • Regulierung von negativen Emotionen Was versteht man unter Gesundheitsförderlichem Verhalten? = Verhaltensweisen, die dem Schutz, der Erhaltung, Wiederherstellung und Steigerung der Gesundheit dienen, gewinnen zunehmend an Bedeutung: • Körperpflege und Hygiene • Bewegung und Entspannung • Schlaf und Erholung • Ernährungs- und Stresskontrolle • Teilnahme an ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen • Sicherheitsvorkehrungen zur Verhütung von Unfällen • Vermeidung von gefährlichen Substanzen und Umweltgefahren ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 38

5. Das Modell der Salutogenese Aaron Antonovsky • geb. 1923 in Brooklyn, N. Y. , USA • Studium der Soziologie in Yale • arbeitete am Institut für Sozialforschung in Jerusalem, unternahm medizinsoziologischer Studien • 1987 entwickelte "Gesundheitsmodell der Salutogenese", welches erst 1997 in deutscher Sprache erschien • 1994 in Jerusalem gestorben ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 39

5. Das Modell der Salutogenese- Modell Was versteht man unter Salutogenese? • „Gesundheitsentstehung“ oder „Ursprünge von Gesundheit“ • In diesem Modell erstmals soziale, physiologische, biochemische, emotionale und kognitive Aspekte berücksichtigt Salutogenetische Fragestellungen: • „Warum bleiben Menschen trotz vieler potentiell Gesundheitsgefährdender Einflüsse gesund? “ • „Wie entsteht oder erhält sich Gesundheit? “ • „Welche Faktoren fördern Gesundheit? “ ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 40

5. Das Modell der Salutogenese- Modell „Die pathogenetische Herangehensweise möchte Menschen mit hohem Aufwand aus einem reißenden Fluss retten, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wie sie da hineingeraten sind und warum sie nicht besser schwimmen können. Aus Sicht der Gesundheitserziehung hingegen springen Menschen aus eigenem Willen in den Fluss und weigern sich gleichzeitig, das Schwimmen zu lernen. “ „. . . meine fundamentale philosophische Annahme ist, dass der Fluss der Strom des Lebens ist. Niemand geht sicher am Ufer entlang. Darüber hinaus ist für mich klar, dass ein Großteil des Flusses sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinn verschmutzt ist. Es gibt Gabelungen im Fluss, die zu leichten Strömungen oder in gefährliche Stromschnellen und Strudel führen. Meine Arbeit ist der Auseinandersetzung mit folgender Frage gewidmet „Wie wird man, wo immer man sich in dem Fluss befindet, dessen Natur von historischen, soziokulturellen und physikalischen Umweltbedingungen bestimmt wird, ein guter Schwimmer? “ (Antonovsky) ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 41

5. Das Modell der Salutogenese- Modell Annahmen: • Gesundheit kein Zustand, sondern Prozess • Gesundheit als labiles, aktives und dynamisches Geschehen Vorstellung Kontinuum: Menschen als mehr oder weniger gesund bzw. krank eingestuft „Der salutogenetische Ansatz betrachtet den Kampf in Richtung Gesundheit als permanent und nie ganz erfolgreich. “ (Antonovsky) Kontinuum Gesund Krank ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 42

5. Das Modell der Salutogenese Konzept des Kohärenzsinns (sense of coherence = SOC) Kohärenz = zentrale Widerstandsressource Kohärenzsinn = positive Auffassung vom Zusammenhang der Dinge entwickelt sich im Laufe des Lebens 3 Komponenten: eine Person kann umfassendes und dauerhaftes Vertrauen darin besitzen, dass… • die inneren und äußeren Umweltreize im Lebenslauf strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind Verstehbarkeit • sie über die Ressourcen verfügt, um den Umweltanforderungen zu begegnen Handhabbarkeit • diese Anforderungen Herausforderungen darstellen, für die sich Anstrengung und Engagement lohnen Sinnhaftigkeit von Ereignissen ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 43

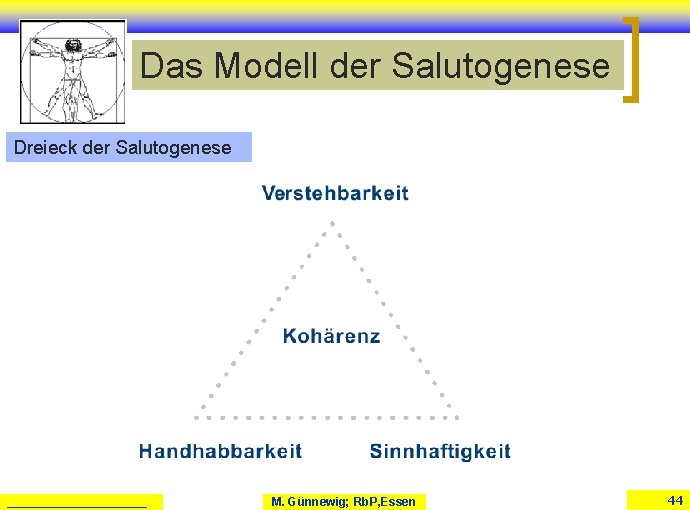

Das Modell der Salutogenese Dreieck der Salutogenese ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 44

5. Das Modell der Salutogenese 1. Widerstandsfähigkeit („hardiness“) = Aktivitätsmuster mit folgenden Grundkomponenten (KOBASA, 1979): • Kontrolle über die Lebenssituation • Engagement für Pläne und Handlungen • Herausforderung in neuen Situationen mit Bewährungsfreude 2. Optimismus = zuversichtliche Lebenseinstellung, die auch Misserfolge überdauert • viele Belege für besseren Gesundheitszustand von Optimisten gegenüber Pessimisten durch wirksame Bewältigungsstrategien und förderliches Gesundheitsverhalten 3. Emotionale Stabilität = ausgeglichenes Gefühlsleben, das nach Aufregung bald wieder in Normallage zurückkehrt (schont Geist und Körper) 4. Autonomie = Bestreben, Handlungsziele und Wege zu deren Erreichung eigenständig, unabhängig von anderen Personen und ohne Druck durch Institutionen festlegen zu können ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 45

Pathogenese: n n Was macht uns krank? Gesundheit ist der Normalzustand Bedrohung durch Risikofaktoren und Krankheitserreger Wie kann ich mich schützen? ___________ Salutogenese: n n Was hält uns gesund? Gesundheit wird aktiv hergestellt Ideal ist, wenn Anforderungen und Ressourcen übereinstimmen Was kann ich tun? M. Günnewig; Rb. P, Essen 46

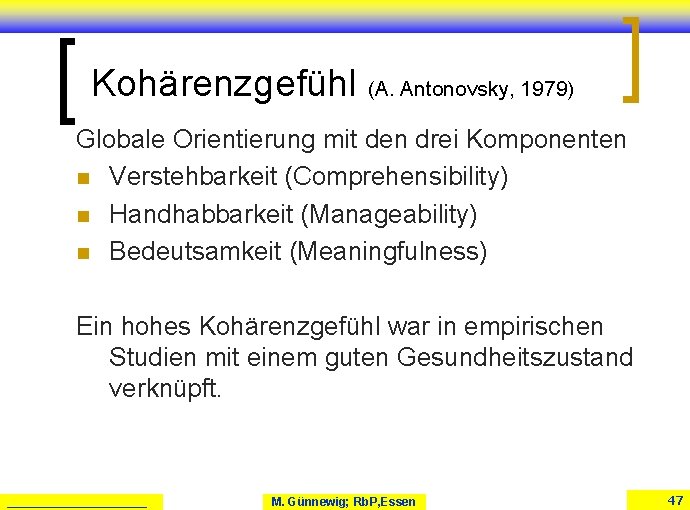

Kohärenzgefühl (A. Antonovsky, 1979) Globale Orientierung mit den drei Komponenten n Verstehbarkeit (Comprehensibility) n Handhabbarkeit (Manageability) n Bedeutsamkeit (Meaningfulness) Ein hohes Kohärenzgefühl war in empirischen Studien mit einem guten Gesundheitszustand verknüpft. ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 47

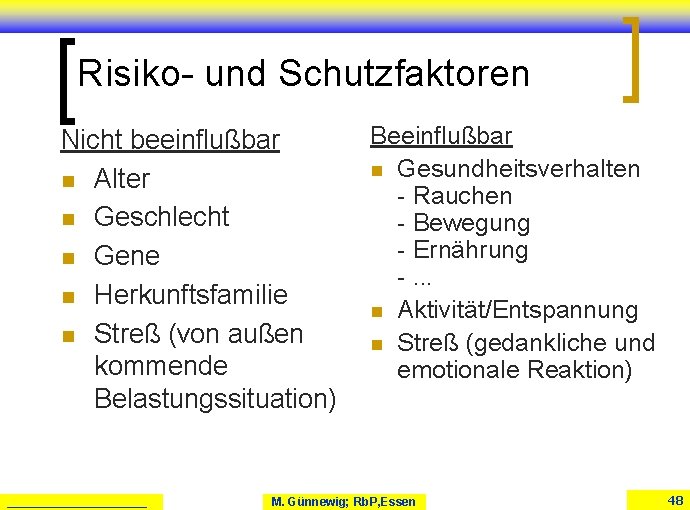

Risiko- und Schutzfaktoren Nicht beeinflußbar n Alter n Geschlecht n Gene n Herkunftsfamilie n Streß (von außen kommende Belastungssituation) ___________ Beeinflußbar n Gesundheitsverhalten - Rauchen - Bewegung - Ernährung -. . . n Aktivität/Entspannung n Streß (gedankliche und emotionale Reaktion) M. Günnewig; Rb. P, Essen 48

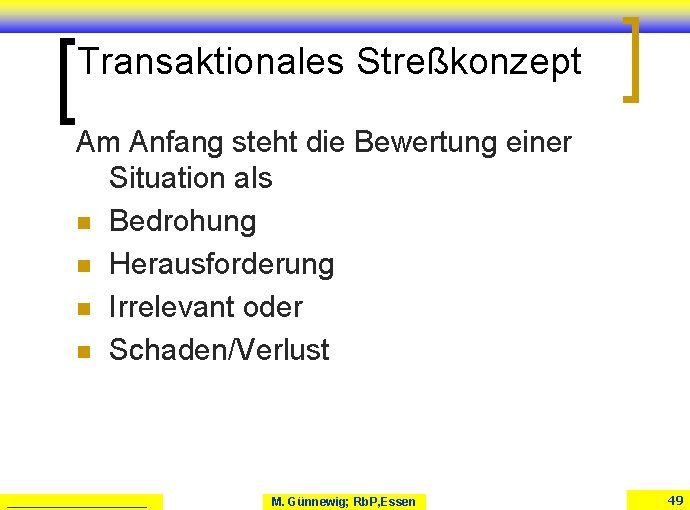

Transaktionales Streßkonzept Am Anfang steht die Bewertung einer Situation als n Bedrohung n Herausforderung n Irrelevant oder n Schaden/Verlust ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 49

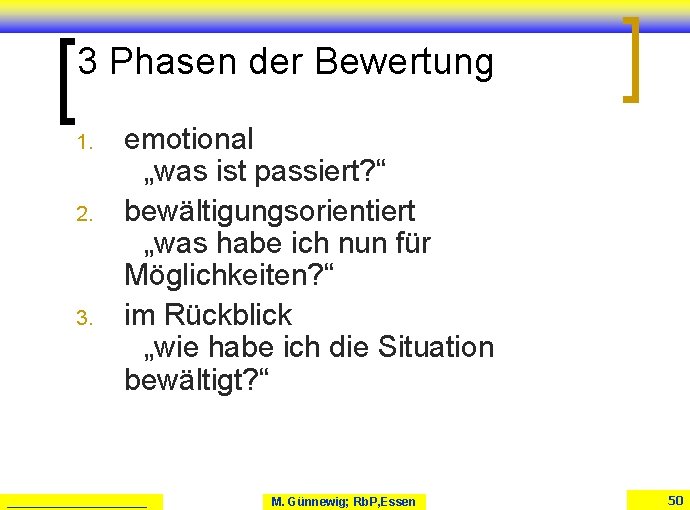

3 Phasen der Bewertung 1. 2. 3. emotional „was ist passiert? “ bewältigungsorientiert „was habe ich nun für Möglichkeiten? “ im Rückblick „wie habe ich die Situation bewältigt? “ ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 50

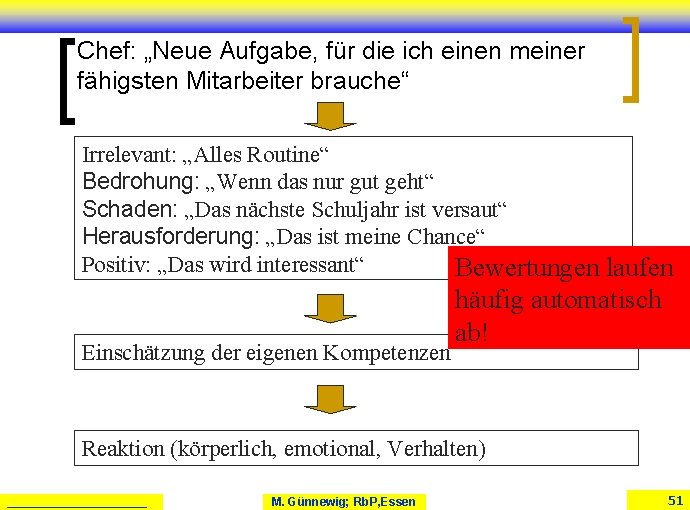

Chef: „Neue Aufgabe, für die ich einen meiner fähigsten Mitarbeiter brauche“ Irrelevant: „Alles Routine“ Bedrohung: „Wenn das nur gut geht“ Schaden: „Das nächste Schuljahr ist versaut“ Herausforderung: „Das ist meine Chance“ Positiv: „Das wird interessant“ Bewertungen laufen Einschätzung der eigenen Kompetenzen häufig automatisch ab! Reaktion (körperlich, emotional, Verhalten) ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 51

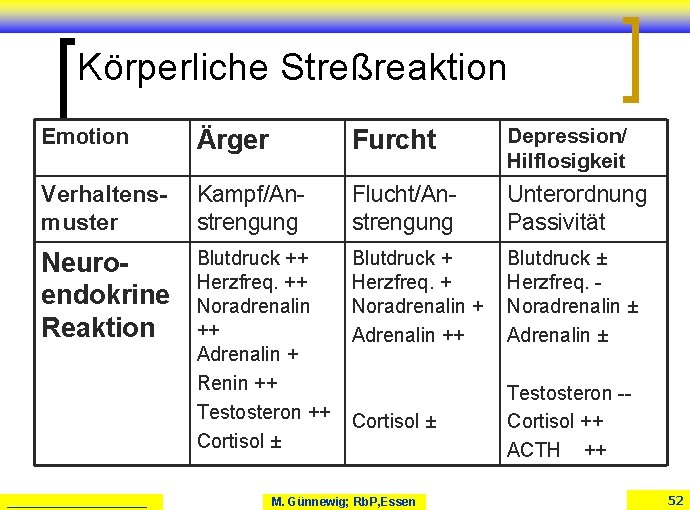

Körperliche Streßreaktion Emotion Ärger Furcht Depression/ Hilflosigkeit Verhaltensmuster Kampf/Anstrengung Flucht/Anstrengung Unterordnung Passivität Neuroendokrine Reaktion Blutdruck ++ Herzfreq. ++ Noradrenalin ++ Adrenalin + Renin ++ Testosteron ++ Cortisol ± Blutdruck + Herzfreq. + Noradrenalin + Adrenalin ++ Blutdruck ± Herzfreq. Noradrenalin ± Adrenalin ± Cortisol ± Testosteron -Cortisol ++ ACTH ++ ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 52

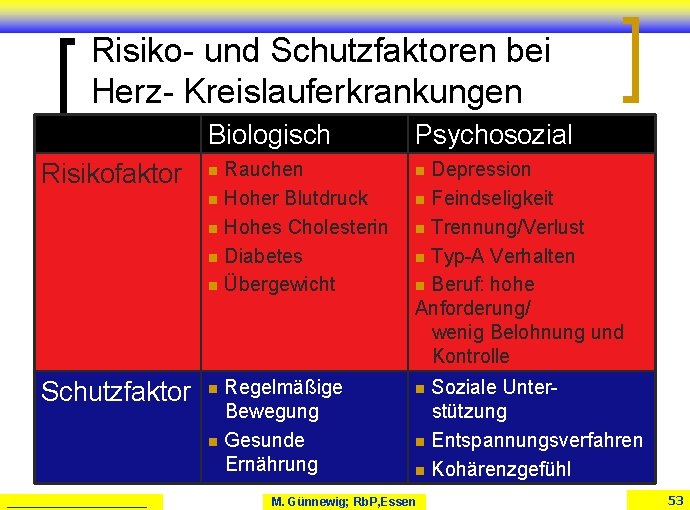

Risiko- und Schutzfaktoren bei Herz- Kreislauferkrankungen Risikofaktor Biologisch Psychosozial n Rauchen n Depression n Hoher Blutdruck n Feindseligkeit n Hohes Cholesterin n Trennung/Verlust n Diabetes n Typ-A Verhalten n Übergewicht n Beruf: hohe Anforderung/ wenig Belohnung und Kontrolle Schutzfaktor ___________ n Regelmäßige n Soziale Unter- Bewegung n Gesunde Ernährung stützung n Entspannungsverfahren n Kohärenzgefühl M. Günnewig; Rb. P, Essen 53

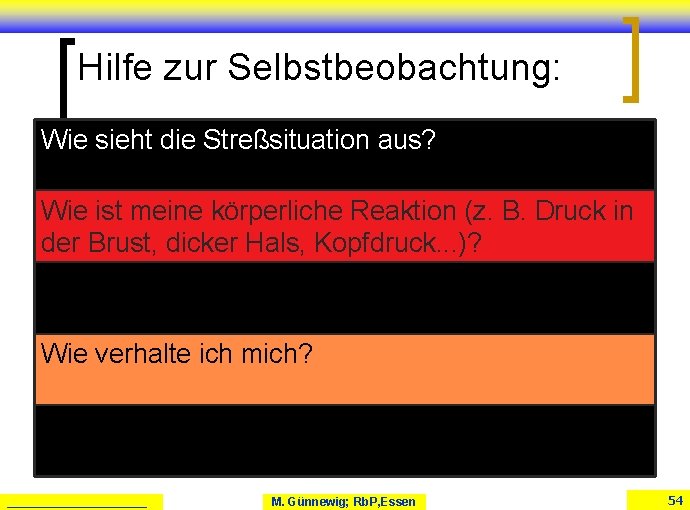

Hilfe zur Selbstbeobachtung: Wie sieht die Streßsituation aus? Wie ist meine körperliche Reaktion (z. B. Druck in der Brust, dicker Hals, Kopfdruck. . . )? Wie bewerte ich diese Situation? Welche Gefühle werden hierdurch ausgelöst? Wie verhalte ich mich? Welche Konsequenzen hat mein Verhalten kurz- und langfristig? ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 54

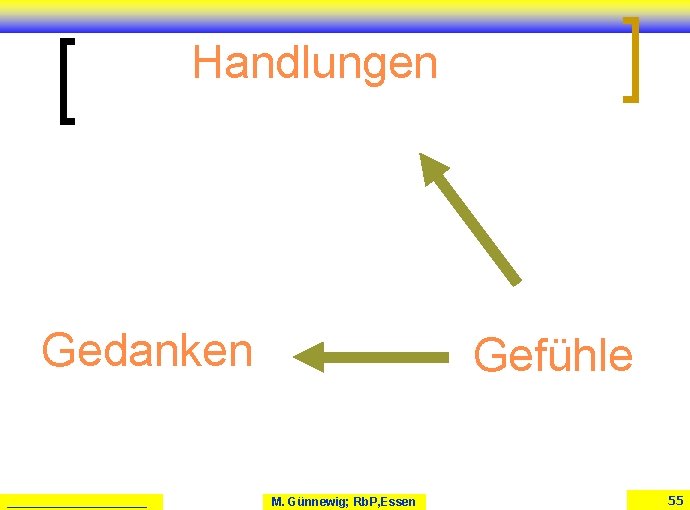

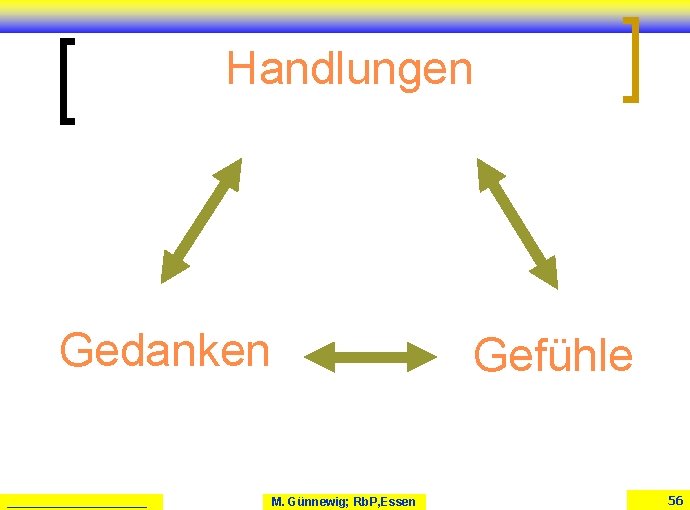

Handlungen Gedanken ___________ Gefühle M. Günnewig; Rb. P, Essen 55

Handlungen Gedanken ___________ Gefühle M. Günnewig; Rb. P, Essen 56

Fragen zur Streßbewältigung: n n n Wie oft kommt diese Situation vor? Ist die Ausgangssituation vermeidbar? Könnte ich die Situation anders bewerten? Wie ginge es dann weiter? Welche anderen Reaktionsmöglichkeiten habe ich? Was hätten diese für Konsequenzen? Was ist meine schlimmste Befürchtung? Wie realistisch ist die? Wie sehen die Konsequenzen in der Langzeitperspektive aus? ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 57

Problemlösetraining 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Was ist das Problem? Genaue Problem- und Zieldefinition Lösungsmöglichkeiten Aufschreiben (Brainstorming) Lösungsmöglichkeiten diskutieren (Pro- und Kontra- Liste) Beste Lösungsmöglichkeit auswählen Umsetzung planen und durchführen Rückblick und Bewertung ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 58

Zusammenfassung Streß n n n Meist es weder möglich noch sinnvoll, streßauslösende Situationen zu vermeiden. Die gesundheitsschädigende Wirkung einzelner Streßreaktionen ist nicht belegt. Problematisch sind regelmäßig auftretende negativ erlebte Streßsituationen und Resignation. Ziel ist es, Situationen so umzubewerten, daß es zu keiner Aktivierung des Streßsystems kommt. Verhaltenstherapie kann helfen, Streßsituationen besser zu bewältigen. ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 59

Wie kann ich Ressourcen ausbauen? 1. Menschen suchen, mit denen ich offen über emotional belastende Situationen sprechen kann. 2. Aufgaben suchen/definieren, die ich als sinnvoll und machbar erlebe. 3. Den Körper nicht vergessen: Bewegung & Entspannung. 4. Genuß braucht nicht Menge, sondern Zeit und Achtsamkeit. 5. Sich ab und zu fragen, wie es mit den Punkten 1 - 4 steht! ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 60

Literatur n n n Gert Kaluza: Gelassen und sicher im Streß. Berlin: Springer-Verlag Paul Watzlawick: Anleitung zum Unglücklichsein. München: Piper-Verlag Viktor E. Frankl: Die Sinnfrage in der Psychotherapie. München: Piper-Verlag ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 61

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ___________ M. Günnewig; Rb. P, Essen 62

- Slides: 62