REFERENTIEL TECHNICOECONOMIQUE DE LEMBOUCHE OVINE Cours PSEJ 2019

REFERENTIEL TECHNICO-ECONOMIQUE DE L’EMBOUCHE OVINE Cours PSE-J 2019 OCTOBRE 2019 Animé par Cheikh Sall et Mamadou Bocar Thiam ISRA/LNERV

Plan • -Généralités sur l’embouche et données du modèle • -Choix des moutons d’embouche • -Logement des moutons d’embouche • -Equipement de l’atelier d’embouche • -Alimentation des moutons d’embouche • -Suivi sanitaire des moutons d’embouche • -Gestion économique et financière de l’embouche • -Annexes

I. GENERALITES SUR L’EMBOUCHE OVINE • 1. 1. Définition • L’embouche est une technique d'élevage intensif pratiquée sur des animaux maigres entretenus en semi-liberté ou en stabulation totale et visant la production de viande dans un temps relativement court. • L’embouche ovine est définie comme la préparation ou la mise en condition des moutons pour la boucherie, quelle que soit la méthode utilisée. En d’autres termes, elle consiste à faire prendre en un temps plus ou moins court une quantité appréciable de viande et de graisse par des moutons maigres et d’améliorer de façon sensible la qualité de cette viande. L’embouche est dite commerciale quand elle vise le profit

1. 2. Justification • L’embouche ovine est une activité de plus en plus pratiquée par les producteurs des pays du Sahel et ceux du Sénégal en particulier. L’embouche ovine se justifie par la nécessité de lever un certain nombre de contraintes afin de booster la production et la productivité de la sous filière Ovine. En effet le constat de la situation nécessite d’intensifier les systèmes de production : -Existence d’avantages comparatifs pour la viande ovine dans le sahel -Existence d’un cheptel ovin important -Faible valeur pondérale des moutons d’élevage traditionnel extensif -Faible rendement –carcasse des moutons tout-venant -Existence d’un important marché rémunérateur de la viande ovine de qualité – -Baisse drastique de la capacité de charge des pâturages naturels – – –

1. 3. Objectifs • -Augmenter de façon significative la production de viande ovine de qualité pour répondre à la demande intérieure (besoin de la tabaski par exemple : • -Intensifier la production ovine pour diminuer la pression du bétail sur les pâturages • -Spécialiser les acteurs de la filière afin de réduire durablement le chômage et la pauvreté • -Accroitre les revenus des ménages en milieu rural et péri urbain • -Valoriser le potentiel animal • -Valoriser le potentiel de ressources pastorales et agropastorales

1. 4. Différents types d’embouche ovine • L’embouche semi-intensive • Aussi appelée embouche paysanne parce qu’elle était quasiment la seule forme d’embouche pratiquée en milieu rural, l’embouche semi intensive est également pratiquée dans les zones urbaines et périurbaines. L’emboucheur entretien plus souvent 2 à 3 têtes à la fois. Les animaux sont nourris presqu’entièrement avec les sous-produits agricoles, des résidus alimentaires familiaux et le fourrage naturel. La complémentation alimentaire aux concentrés est très faible voire nulle. • La durée varie de 3 à 6 mois et plus.

L’embouche intensive • Elle est aussi appelée embouche commerciale à cause du nombre élevé d’animaux, du mode intensif d’alimentation et de la durée relativement courte de l’opération. Elle est pratiquée en zone rurale, urbaine ou périurbaine par des personnes plus ou moins nanties (commerçants, fonctionnaires, etc…. ) qui mènent l’opération soit individuellement ou collectivement. • Les animaux sont en stabulation totale. Les fourrages sont souvent achetés et une complémentation importante est apportée en SPAI et minéraux. • La durée d’embouche varie de 90 à 120 jours et le nombre de têtes par cycle est de 5 à 10 têtes et plus. Les animaux à l’entrée sont jeunes (3 à 8 mois) en embouche longue tandis que l’embouche courte fait intervenir des moutons de 18 mois et plus (animaux ayant fini leur croissance). • Il existe des pratiques de stabulation intermittente notamment en embouche de saison pluvieuse ou en période d’abondance de sousproduits agricoles après récoltes.

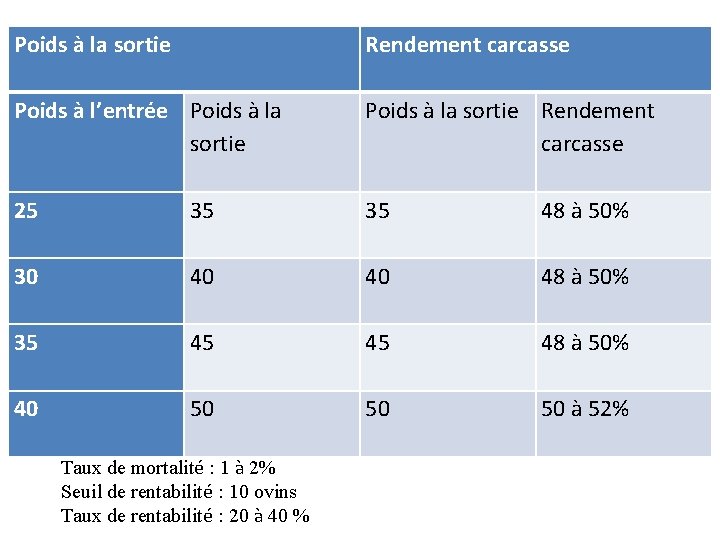

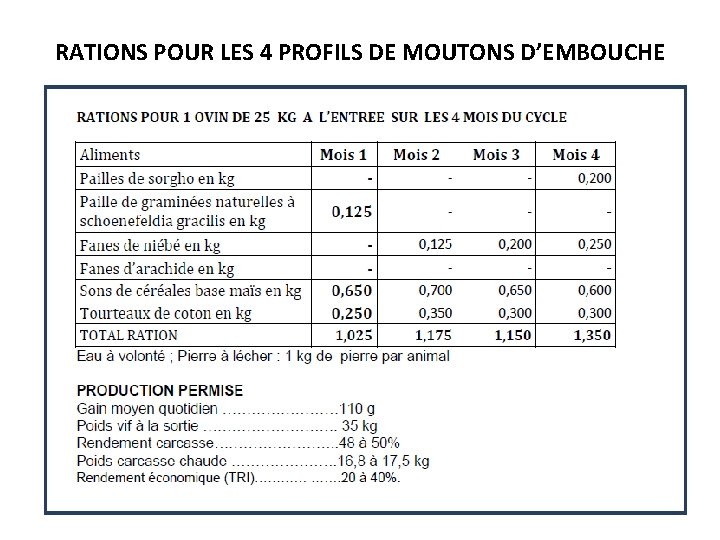

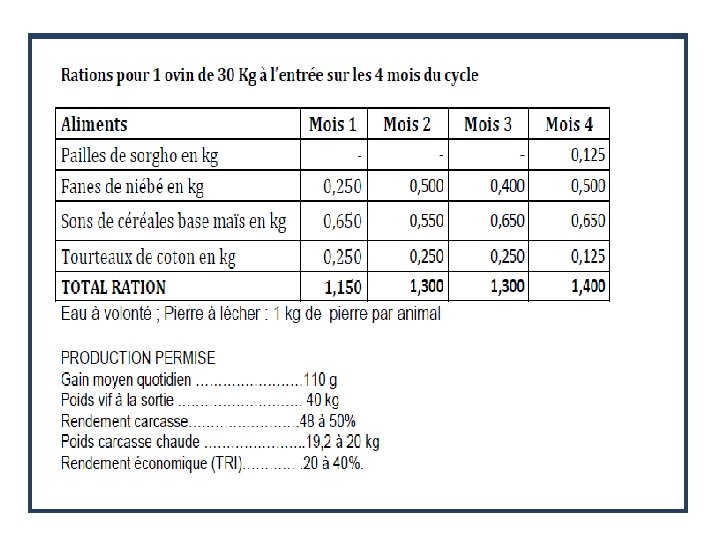

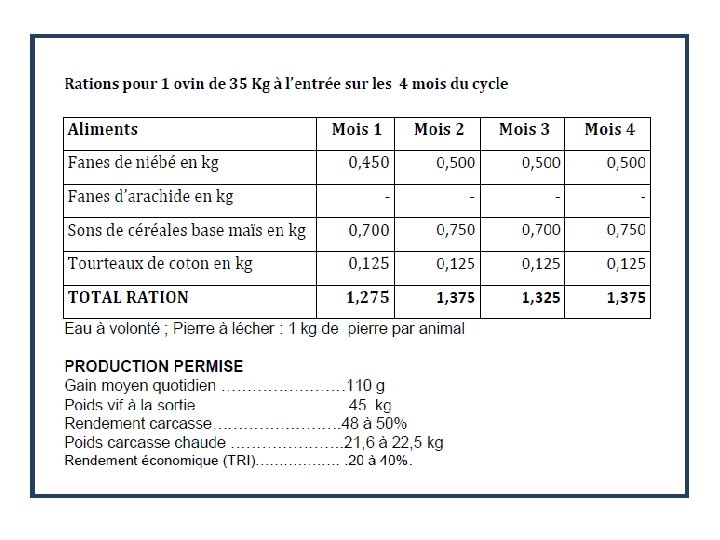

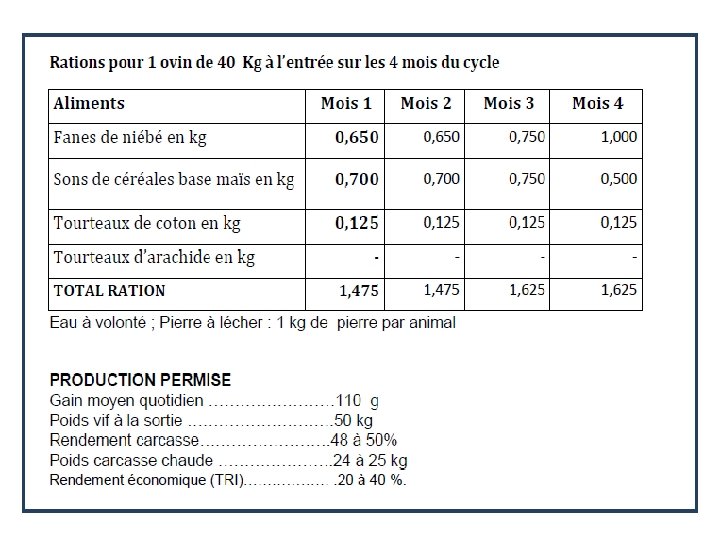

II. CARACTERISTIQUES GENERALES D’UN MODELE PROPOSE • • • • • Système de production : embouche intensive commerciale de moutons de boucherie • Hypothèses de production : unité à 5 moutons et unité à 10 moutons • Infrastructures : Atelier d’embouche comprenant : bergerie, grange de fourrage ou fenil, fosse fumière et case d’isolement • Equipements -Matériel de récolte et collecte de fourrage: faux, faucille, botteleuse -Matériel de distribution des aliments dans l’étable: mangeoires, abreuvoirs, petit équipement (brouette, fourches, pelles, pics etc. ), ustensiles (bassines, seaux, fûts, pots etc. ) -Matériel de pesée (aliments et animaux) • Intrants utilisés : Fourrage grossier (herbe naturelle, résidus de céréales, paille de céréales : tiges de sorgho, de mil et de riz, fourrage vert , foin de riz sauvage, fanes d’arachide et de niébé), SPAI (tourteaux de coton, tourteaux d’arachide, sons de céréales, pierre à lécher, blocs multi nutritionnels densifiés), intrants vétérinaires • Paramètres de productions -Poids à l’entrée : 25 à 40 Kg PV -GMQ du 1 ier mois : 120 g -GMQ du 2 ième mois : 120 g -GMQ du 3 ième mois : 100 g --Soit un GMQ moyen ≈ 110 g -Durée d’un cycle d’embouche : 90 jours ( 3 mois) -Nombre de cycles : 3/an _les périodes d’écoulement

Poids à la sortie Rendement carcasse Poids à l’entrée Poids à la sortie Rendement carcasse 25 35 35 48 à 50% 30 40 40 48 à 50% 35 45 45 48 à 50% 40 50 50 50 à 52% Taux de mortalité : 1 à 2% Seuil de rentabilité : 10 ovins Taux de rentabilité : 20 à 40 %

• Itinéraire technico économique • 1. Faire une étude légère de faisabilité • 2. Développer un lien commercial avec un ou plusieurs commerçants ou bouchers chevillards • 3. Etablir un plan de production • 4. Mettre en place une comptabilité simplifiée • 5. Elaborer les outils de suivi technique et sanitaire • 6. Mettre en place une étable d’embouche suivant lesnormes de l’habitat des animaux • 7. Réaliser des stocks fourragers conséquents • 8. Disposer de stocks de concentrés et de compléments minéraux et vitaminiques • 9. Etablir les rations à distribuer en fonction du GMQ recherché et du poids de l’animal • 10. Choisir des animaux maigres bien conformés et adaptés à la zone • 11. Mettre les animaux en quarantaine pour se séparer des malades et porteurs de vices • 12. Vacciner et déparasiter les animaux retenus • 13. Poser des boucles ou apposer un marquage de propriété qui n’altère pas le cuir (régions de la tête)

• 14. Mettre les animaux sous étable aménagée et équipée pour l’embouche • 15. Soumettre les animaux à la ration d’embouche • 16. Estimer l’évolution pondérale tous les mois et faire évoluer conséquemment la ration • 17. Assurer le suivi technique et sanitaire • 18. Etablir le compte de résultats du cycle de production avec plusieurs hypothèses de prix de vente • 19. Etablir le coût de production par tête de bovin • 20. Etablir le coût de production du kg poids vif • 21. Négocier le prix de vente • 22. Livrer à l’acheteur suivant bordereau et facture. • 23. Refaire les comptes définitifs • 24. Etablir enfin d’année le compte de résultats de l’exercice (ou compte consolidé des comptes de cycles d’embouche réalisés au cours de l’année).

III. CHOIX DU MOUTON D’EMBOUCHE • Les critères de choix les plus courants portent sur la race, le sexe, l’âge, la conformation générale, l’état de santé, la couleur et l’état de la robe, le poids à l’entrée et le tempérament e l’animal. • 3. 1. La race • Les races n’ont pas toutes le même potentiel de production de viande. De préférence les races et variétés à grand gabarit qui répondent à l’embouche sont :

Le mouton Peul-Peul est un mouton sahélien à poils ras et de taille moyenne. Il est convexiligne, eumétrique et longiligne. Sa hauteur au garrot est de 65 à 75 cm et son poids moyen adulte de 30 à 45 kg chez le mâle et 30 à 35 kg chez la femelle. La tête est forte et longue à front plat et large et les cornes sont constantes et très développées chez les béliers, fortes à la base et spiralées horizontalement. Les oreilles sont étroites, minces et tombantes. La couleur de la robe est variée (clair tacheté de roux ou de noir, bicolore avec avant main noir et arrière main blanche, ou encore unicolore acajou)

Le mouton Touabire est un mouton sahélien maure à poils ras et de haute taille. Il est rectiligne, hypermétrique et longiligne. Sa hauteur au garrot est de 75 à 95 cm et son poids moyen adulte de 35 à 50 kg chez le mâle et 30 à 40 kg chez la femelle. La tête est forte avec une encolure longue, le front plat et le chanfrein convexe. Les cornes sont quasi constantes et les oreilles sont longues, grosses et pendantes. Les pendeloques sont présentes. La robe est pie noire ou pie grise généralement et toujours à dominante blanche.

Le mouton BALI-BALI • C'est un mouton d'assez grande taille (mâle 0, 75 à 0, 85 m. au garrot, femelle 0, 65 à 0, 75 m. au garrot). Bien charpenté, il a un poids moyen de 40 kg (fourchette de 30 à 50 kg. ) • C'est un animal bien charpenté, De grande taille (plus de 80 cm au garrot) la couleur dominante de la robe du Bali-Bali est le blanc mais certains sujets peuvent être pie-noire. La tête est forte et longue. Le chanfrein est légèrement busqué. Les cornes sont très développées chez le mâle et fines ou absentes chez la femelle. Les oreilles sont longues et pendantes Les oreilles sont longues (19 cm) et larges (8, 5 cm). Les membres sont longs et grêles. La queue est longue. Le garrot est saillant. Les poils sont ras. La robe est souvent claire. Le blanc est la couleur dominante, avec parfois des taches noires ou fauves autour des yeux et sur les oreilles. Certains sujets sont pie noir ou pie fauve voire noir. L'adulte peut atteindre 30 à 50 kg. Le mâle présente d’excellentes qualités bouchère et répond à l’embouche

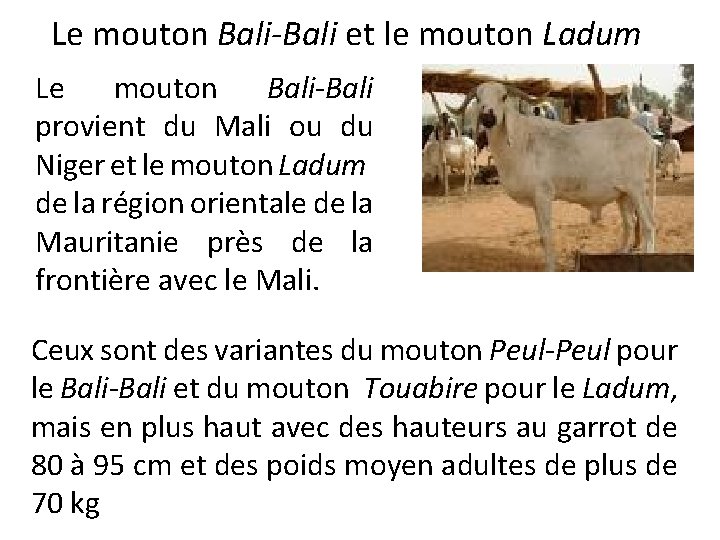

Le mouton Bali-Bali et le mouton Ladum Le mouton Bali-Bali provient du Mali ou du Niger et le mouton Ladum de la région orientale de la Mauritanie près de la frontière avec le Mali. Ceux sont des variantes du mouton Peul-Peul pour le Bali-Bali et du mouton Touabire pour le Ladum, mais en plus haut avec des hauteurs au garrot de 80 à 95 cm et des poids moyen adultes de plus de 70 kg

Le mouton Bali-Bali et le mouton Ladum sont appréciés à cause de leur vitesse de croissance et leur grand gabarit. Ils sont utilisés comme améliorateur des races locales. Du fait de leur vitesse et leur grand format, ils sont plus exigeants sur le plan de l’habitat et de l’hygiène alimentaire. La ration alimentaire doit être plus substantielle et avec une attention particulière pour la complémentation minérale. Elevés en dehors de leurs berceaux, ces moutons sont en particulier sensibles aux trypanosomes. Ils devront être vaccinés contre la peste des petits ruminants et les pasteurelloses et, être régulièrement déparasités (externes et internes). Ces mesures sont valables pour tout animal introduit dans un élevage naisseur (voir chapitre : Hygiène et prophylaxie).

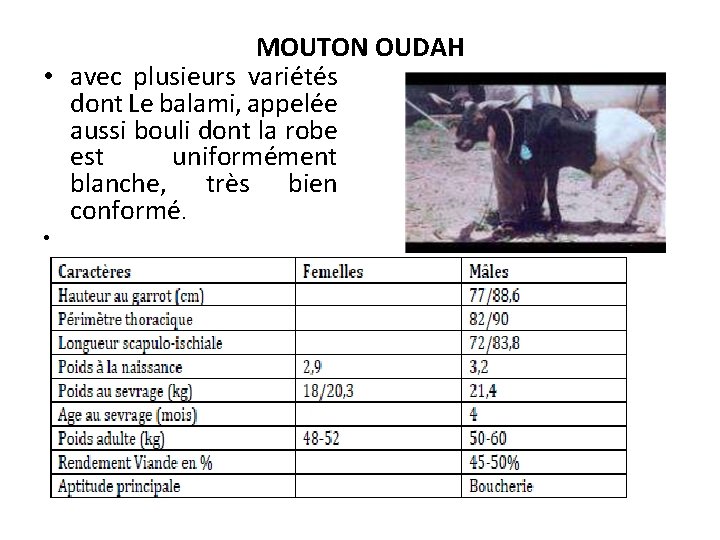

MOUTON OUDAH • avec plusieurs variétés dont Le balami, appelée aussi bouli dont la robe est uniformément blanche, très bien conformé. • • •

Le mouton BALAMI • Cette race est surtout venant du Maradi au Niger. Il se reconnaît par sa robe uniforme blanche, des oreilles très longues et larges, une grosse tête, une grosse et longue queue qui descend en dessous des jarrets. La race Balami comporte deux (2) variétés : une variété dont les mâles portent des cornes spiralées et une variété au sein de laquelle les mâles ne portent pas de cornes. C’est un mouton de grande taille apprécié pour l’élevage d’embouche

3. 2. Le sexe Le choix portera d’une manière générale sur les mâles car leur GMQ est plus élevé que chez les femelles. On préfèrera encore le mâle entier (le bélier) dont le GMQ est supérieur à celui du mâle castré. 3. 3. L’âge Il est préférable de prendre des béliers de 15 à 18 mois chez les jeunes et 24 à 36 mois chez les adultes. L’animal plus jeune produit rapidement du muscle mais son gabarit n’est pas prisé sur le marché. L’adulte, après la phase de croissance de rattrapage (croissance compensatrice) à tendance à déposer des graisses, ce qui coûte plus cher en alimentation. Mais le gabarit et le poids à la sortie des adultes embouchés sont alléchants pour le marché

3. 4. La conformation (voir aussi capacité) • Le Mouton doit avoir une bonne conformation physique (grand gabarit, bonne ossature). 3. 5. L’état sanitaire • L’animal doit présenter un bon état sanitaire général. Il ne doit présenter aucun vice rédhibitoire (maladie ou tare cachée).

3. 6. La couleur et l’état de la robe • Eviter la robe noire qui peut jouer en défaveur de la valeur marchande e l’animal compte tenu des représentations mentales de certaines populations. De plus la peau doit présenter un bon état extérieur (absence de cicatrices de plais profondes, de traces de blessures de parasites et autres défectuosités telles que les marquages à feu). 3. 7. Le poids à l’entrée • L’idéal est de produire des ovins de boucherie qualité seconde ou extra. 3. 8. Tempérament de l’animal • L’éleveur choisira toujours un animal docile et facile à manipuler. L’animal fougueux ou peureux mange mal et donc s’embouche mal. De plus il y a des risques d’accidents

LA CAPACITÉ La capacité d’un animal se traduit par la force de son avant train et par la profondeur de sa cage thoracique ; c’est là que se retrouve certains organes essentiels à la vie et à un bon métabolisme. Ce caractère peut avoir d’importantes répercussions sur d’autres critères de production, surtout dans le cas des femelles d’élevage. Afin de pouvoir produire adéquatement, l’animal doit être en mesure d’ingérer une bonne quantité d’aliments et de bien les métaboliser ; il doit donc présenter une bonne capacité cardio-respiratoire.

Comment évaluer la capacité ? La capacité d’un animal s’évalue par sa grosseur à l’avant train, par sa profondeur de cage thoracique, par son ouverture et sa profondeur entre les membres antérieurs ainsi que par sa puissance au passage des sangles. Le passage des sangles, ceinture du coeur ou tour de poitrine sont des termes similaires. Un animal ayant une bonne capacité présente un passage des sangles large et profond. Le poitrail doit également être d’une bonne largeur, il doit y avoir un espace raisonnable entre les membres antérieurs ; ceux-ci ne doivent pas être trop rapprochés. La cage thoracique doit être profonde, large et présenter des côtes arquées.

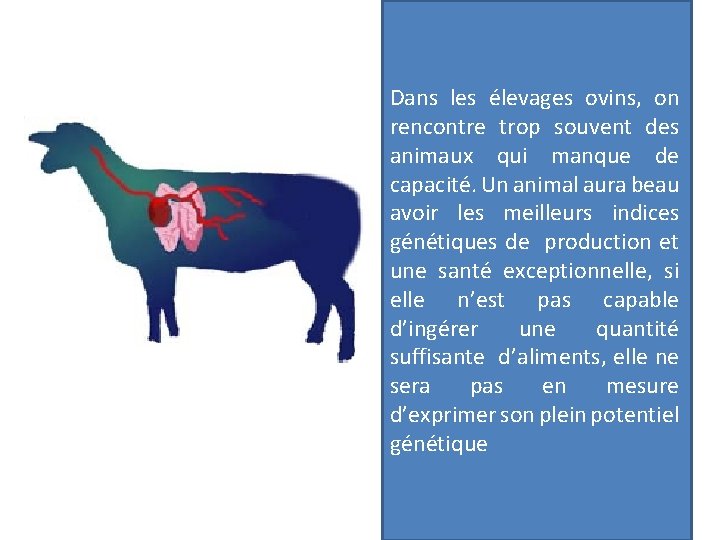

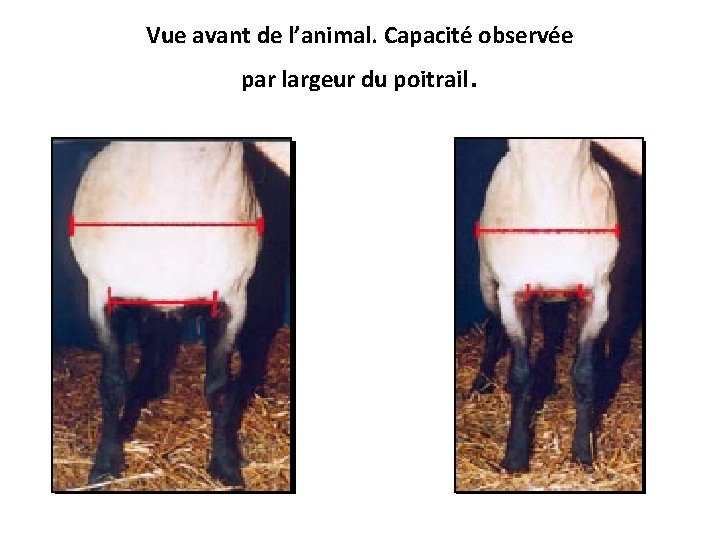

La grosseur d’un animal, sa longueur, sa largeur, son poids et son développement général sont également des indicateurs de la capacité mais ces termes désigne surtout la « charpente ou stature » . Sur les images suivantes, on peut observer que les animaux présentés sur les photos de gauche présentent une capacité plus importante que les animaux photographiés sur les photos de droite.

Dans les élevages ovins, on rencontre trop souvent des animaux qui manque de capacité. Un animal aura beau avoir les meilleurs indices génétiques de production et une santé exceptionnelle, si elle n’est pas capable d’ingérer une quantité suffisante d’aliments, elle ne sera pas en mesure d’exprimer son plein potentiel génétique

Vue avant de l’animal. Capacité observée par largeur du poitrail .

Vue du dessus de l’animal (Capacité mesurée par la largeur juste en arrière de l’épaule. Cette mesure permet de visualiser la largeur de l’animal à l’avant train (au passage des sangles).

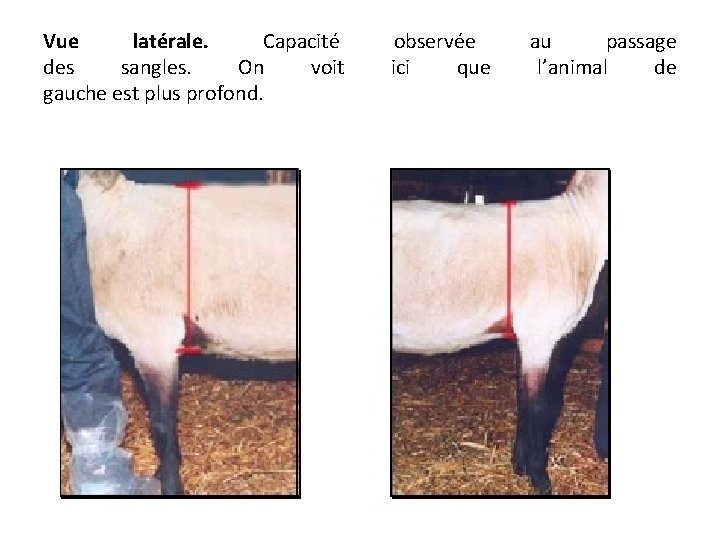

Vue latérale. Capacité des sangles. On voit gauche est plus profond. observée ici que au passage l’animal de

LA DENTITION Certains légers détails de conformation peuvent affecter directement la productivité, la longévité et ainsi directement la rentabilité d’un animal dans l’entreprise. Et c’est le cas de la dentition ! Bien que ce critère semble anodin, il devrait s’appliquer dans toutes les entreprises y compris les élevages commerciaux ! Chez un mouton, une bonne dentition et surtout une jeune dentition peuvent faire … toute la différence !

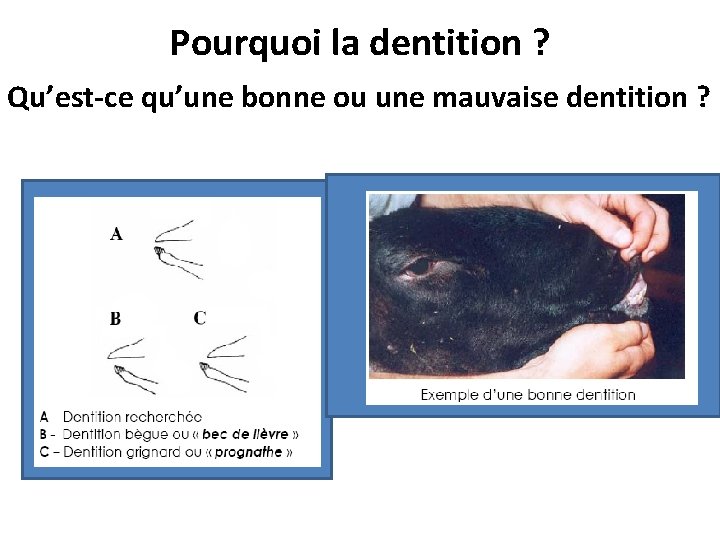

Pourquoi la dentition ? Qu’est-ce qu’une bonne ou une mauvaise dentition ?

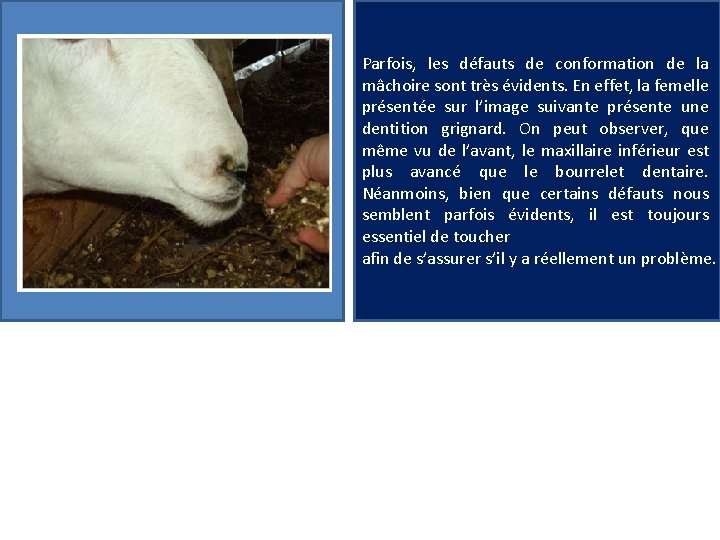

Parfois, les défauts de conformation de la mâchoire sont très évidents. En effet, la femelle présentée sur l’image suivante présente une dentition grignard. On peut observer, que même vu de l’avant, le maxillaire inférieur est plus avancé que le bourrelet dentaire. Néanmoins, bien que certains défauts nous semblent parfois évidents, il est toujours essentiel de toucher afin de s’assurer s’il y a réellement un problème.

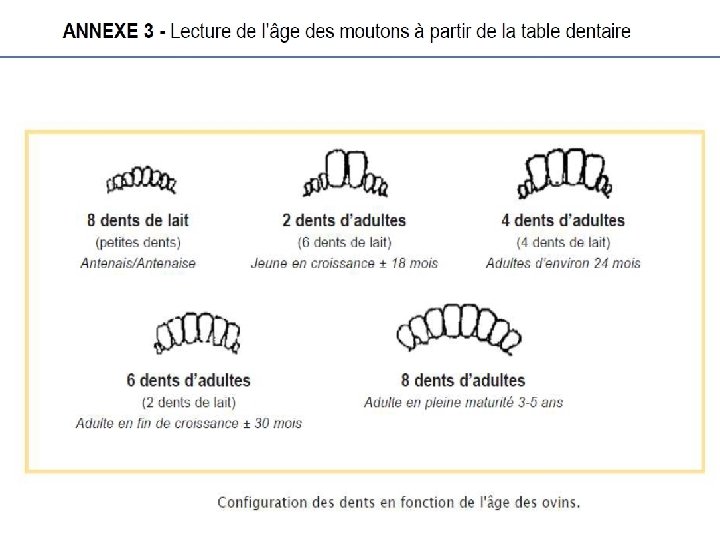

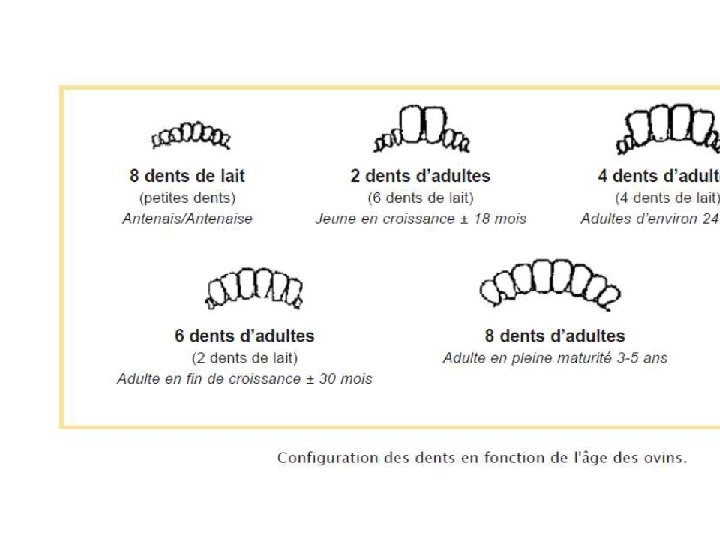

Un sourire qui en dit long … sur l’âge des ovins Des études ont observé que les brebis atteignaient leur pic de production (prolificité, nombre d’agneaux réchappés, production laitière, …) à la maturité, soit entre l’âge de 4 à 7 ans. À condition, bien entendu, qu’elles aient un bon pis, une bonne alimentation, une bonne santé, … ! Passé l’âge de 8 ans, leurs performances de production sont en chute libre … et les troubles lors de la mise bas sont à la hausse ! L’âge d’un animal devrait être ajouté aux critères de réforme dans un élevage puisqu’il peut avoir des conséquences directes sur les performances et sur la productivité

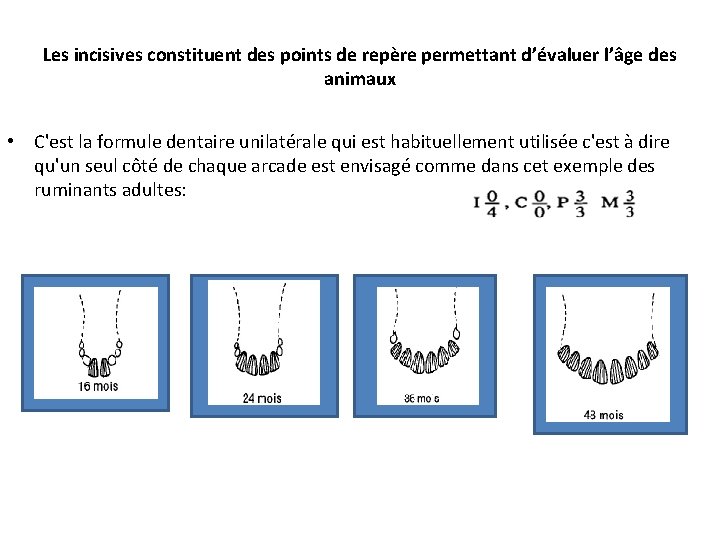

Les incisives constituent des points de repère permettant d’évaluer l’âge des animaux • C'est la formule dentaire unilatérale qui est habituellement utilisée c'est à dire qu'un seul côté de chaque arcade est envisagé comme dans cet exemple des ruminants adultes:

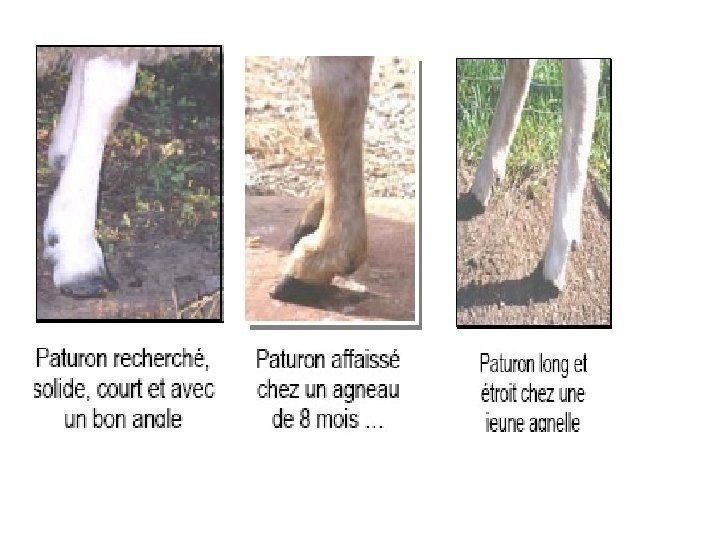

LES PIEDS ET MEMBRES Après avoir discuté de capacité et de dentition, parlons maintenant de la qualité des pieds et membres ! Difficile de déterminer lequel de ces critères de sélection est le plus important … ils le sont tous ! Chacun de ces critères peut avoir une influence sur la productivité et la longévité des animaux dans l’entreprise. Un animal qui a une bonne capacité, une bonne dentition, un bon gabarit doit aussi, même surtout avoir … un très bon support sur quatre pattes ! Pas depitié pour les mauvais membres ! Il faut apprendre à reconnaître les pires défauts !

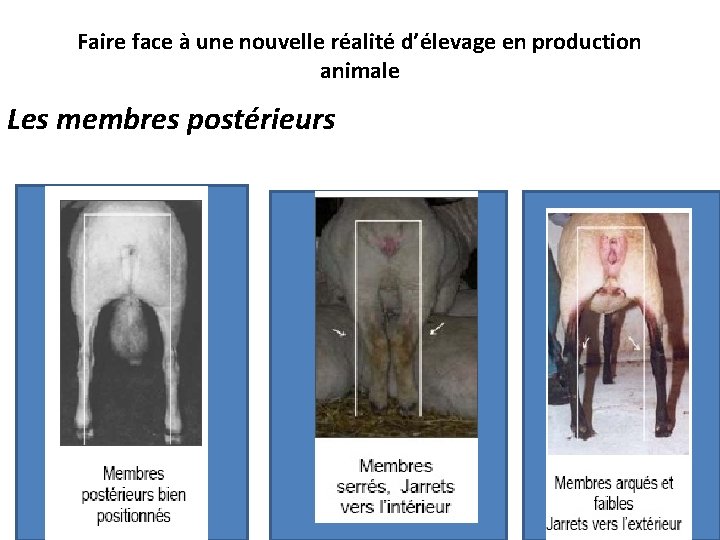

Faire face à une nouvelle réalité d’élevage en production animale Les membres postérieurs

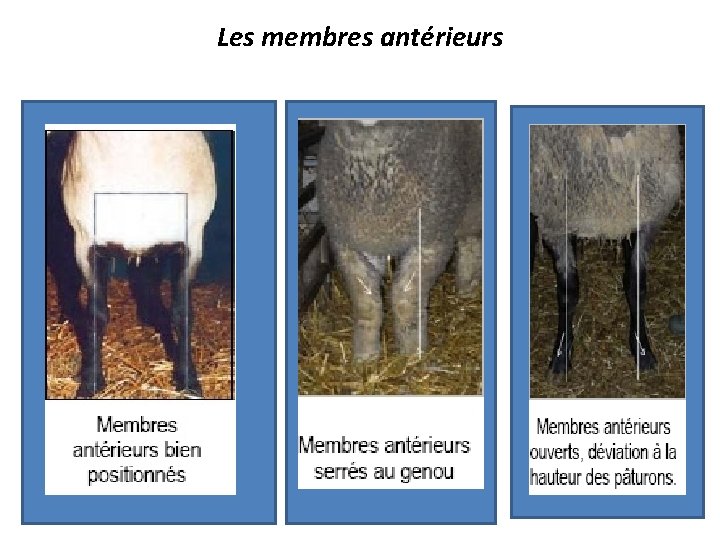

Les membres antérieurs

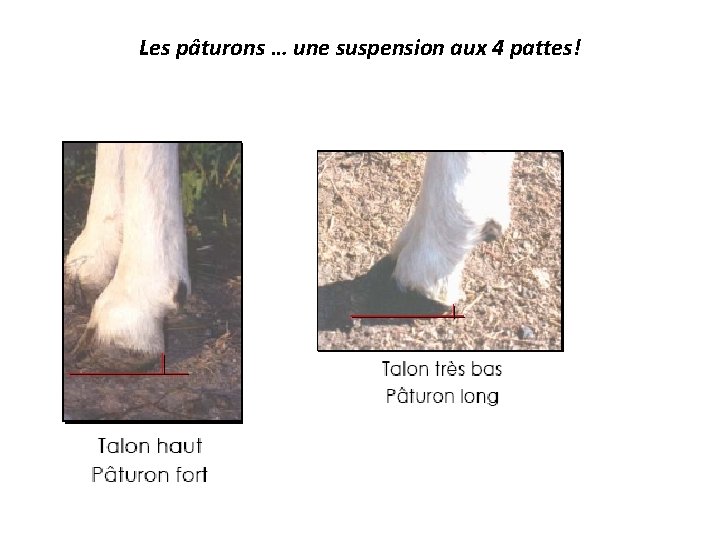

Les pâturons … une suspension aux 4 pattes!

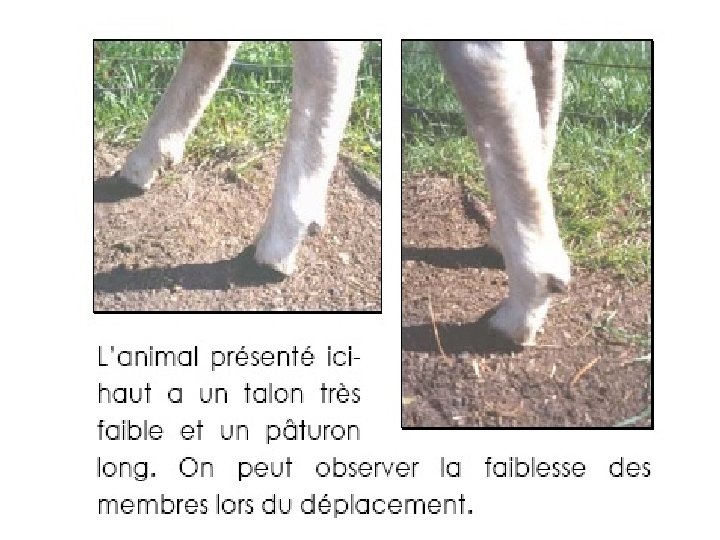

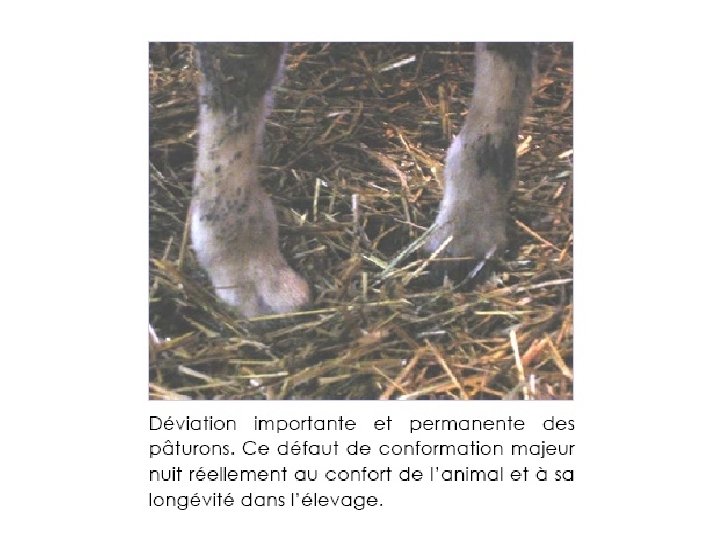

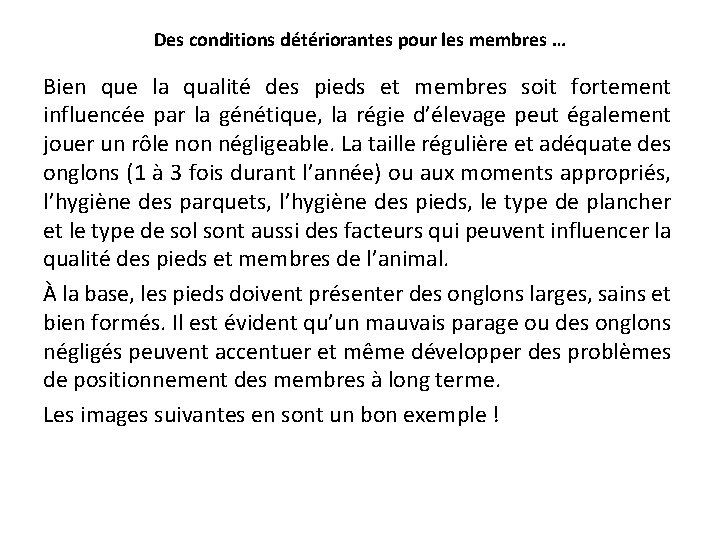

Des conditions détériorantes pour les membres … Bien que la qualité des pieds et membres soit fortement influencée par la génétique, la régie d’élevage peut également jouer un rôle non négligeable. La taille régulière et adéquate des onglons (1 à 3 fois durant l’année) ou aux moments appropriés, l’hygiène des parquets, l’hygiène des pieds, le type de plancher et le type de sol sont aussi des facteurs qui peuvent influencer la qualité des pieds et membres de l’animal. À la base, les pieds doivent présenter des onglons larges, sains et bien formés. Il est évident qu’un mauvais parage ou des onglons négligés peuvent accentuer et même développer des problèmes de positionnement des membres à long terme. Les images suivantes en sont un bon exemple !

Sur l’image de gauche, on peut observer que les onglons sont très longs et que les pâturons sont complètement affaissés. Même après un bon parage, le pâturon de cet animal demeure affaissé (image de droite). Difficile de déterminer si cet animal a développé une faiblesse au paturon dû à une négligence du parage ou s’il avait déjà des membres faibles

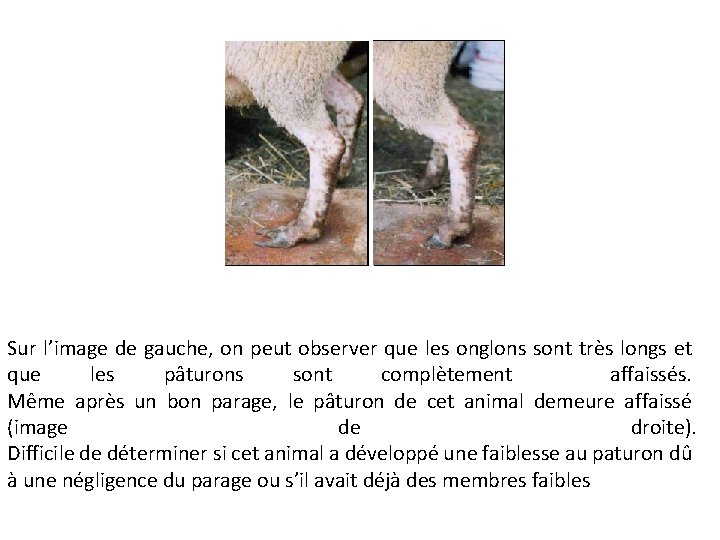

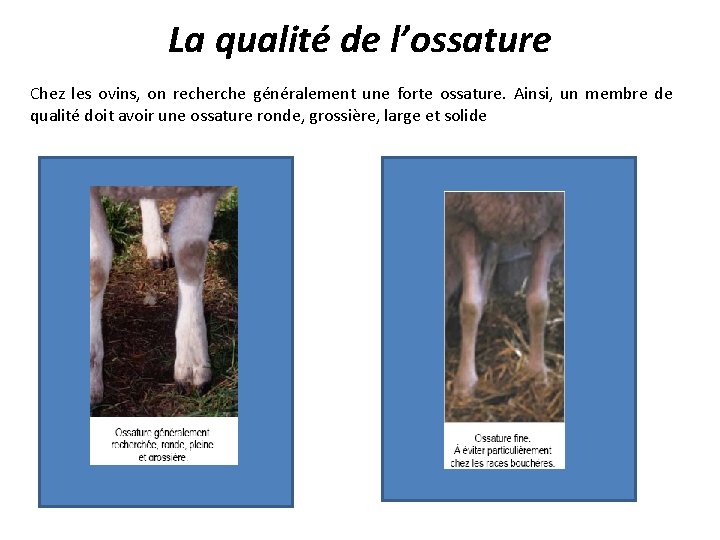

La qualité de l’ossature Chez les ovins, on recherche généralement une forte ossature. Ainsi, un membre de qualité doit avoir une ossature ronde, grossière, large et solide

Les membres … la démarche!!! Une fois qu’on a examiné chaque partie de l’animal en détail, il faut les regarder dans l’ensemble et voir si le tout s’harmonise bien! Les animaux en santé et ayant des membres de bonne qualité ne doivent pas avoir de difficultés à se mouvoir. La démarche doit être fluide et régulière. Ainsi, n’hésitez pas à demander de voir les animaux se déplacer sur une surface plane, dure et sèche afin de pouvoir évaluer correctement la qualité des pieds et membres.

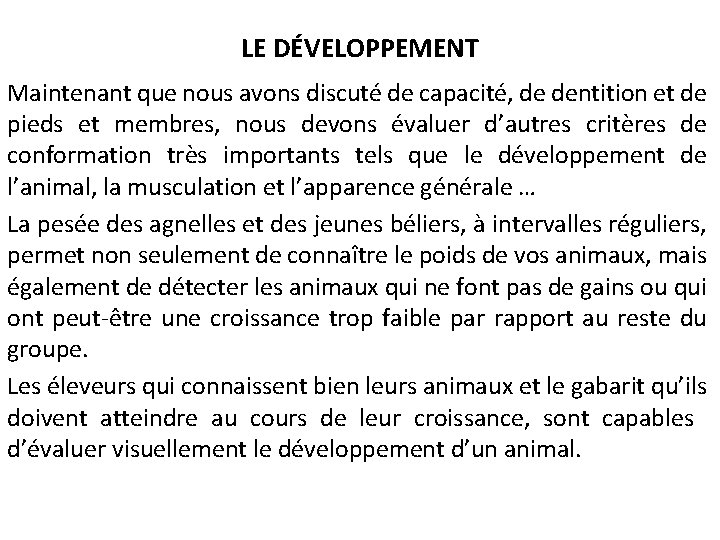

LE DÉVELOPPEMENT Maintenant que nous avons discuté de capacité, de dentition et de pieds et membres, nous devons évaluer d’autres critères de conformation très importants tels que le développement de l’animal, la musculation et l’apparence générale … La pesée des agnelles et des jeunes béliers, à intervalles réguliers, permet non seulement de connaître le poids de vos animaux, mais également de détecter les animaux qui ne font pas de gains ou qui ont peut-être une croissance trop faible par rapport au reste du groupe. Les éleveurs qui connaissent bien leurs animaux et le gabarit qu’ils doivent atteindre au cours de leur croissance, sont capables d’évaluer visuellement le développement d’un animal.

Ces images présentent deux brebis du même âge qui n’ont pas le même développement.

Le développement musculaire Les gigots doivent être musclés, bien développés et bien « remplis » . Ils doivent être profonds, larges et ils doivent descendre bas sur le membre de l’animal

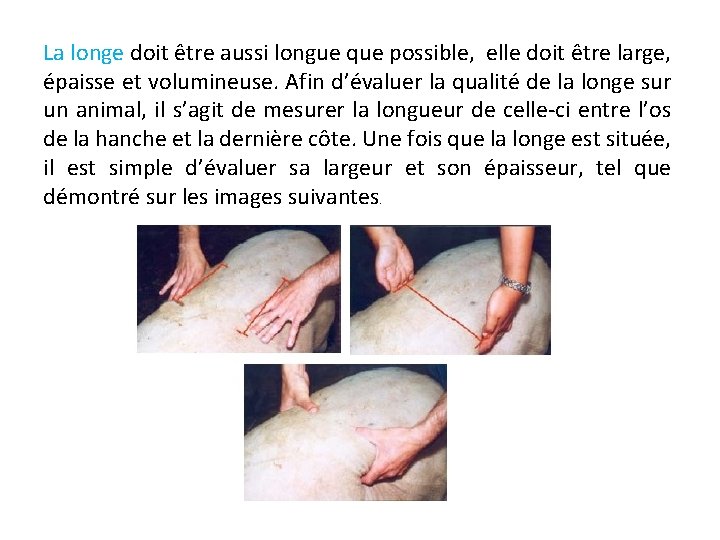

La longe doit être aussi longue que possible, elle doit être large, épaisse et volumineuse. Afin d’évaluer la qualité de la longe sur un animal, il s’agit de mesurer la longueur de celle-ci entre l’os de la hanche et la dernière côte. Une fois que la longe est située, il est simple d’évaluer sa largeur et son épaisseur, tel que démontré sur les images suivantes.

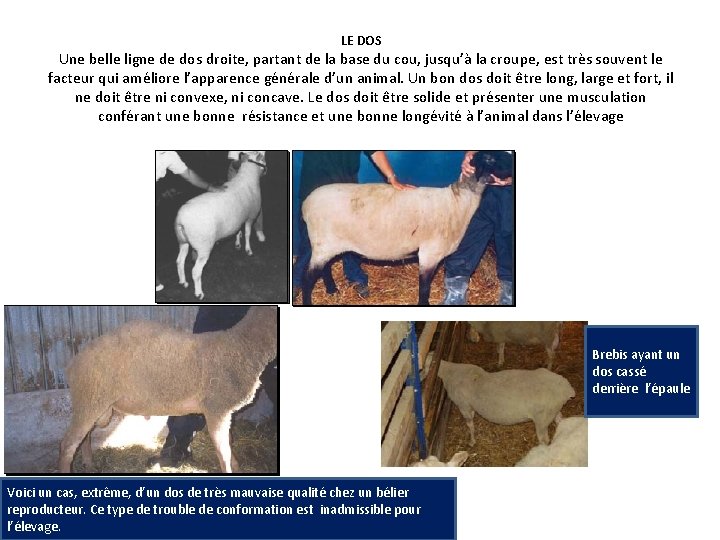

LE DOS Une belle ligne de dos droite, partant de la base du cou, jusqu’à la croupe, est très souvent le facteur qui améliore l’apparence générale d’un animal. Un bon dos doit être long, large et fort, il ne doit être ni convexe, ni concave. Le dos doit être solide et présenter une musculation conférant une bonne résistance et une bonne longévité à l’animal dans l’élevage Brebis ayant un dos cassé derrière l’épaule Voici un cas, extrême, d’un dos de très mauvaise qualité chez un bélier reproducteur. Ce type de trouble de conformation est inadmissible pour l’élevage.

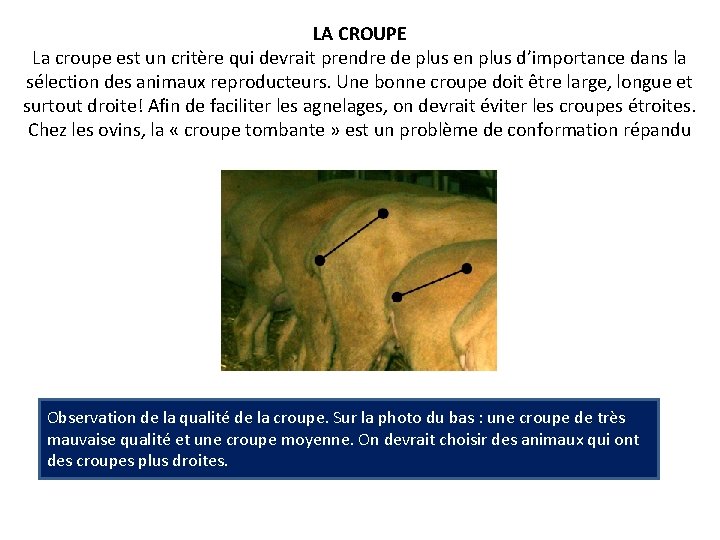

LA CROUPE La croupe est un critère qui devrait prendre de plus en plus d’importance dans la sélection des animaux reproducteurs. Une bonne croupe doit être large, longue et surtout droite! Afin de faciliter les agnelages, on devrait éviter les croupes étroites. Chez les ovins, la « croupe tombante » est un problème de conformation répandu Observation de la qualité de la croupe. Sur la photo du bas : une croupe de très mauvaise qualité et une croupe moyenne. On devrait choisir des animaux qui ont des croupes plus droites.

LA LONGUEUR Grand ou petit ? Grandes pattes ou petites pattes ? Ce débat est loin d’être résolu ! Néanmoins, peu importe la grandeur recherchée chez les animaux reproducteurs, on devrait toujours privilégier les animaux qui sont les plus longs et les plus développés.

Pourquoi et comment choisir un animal ? On choisit un animal en vue d’un achat éventuel ou d’une sélection au sein du troupeau. Comment choisir ? - placer l’animal dans un endroit clair, spacieux, sur une surface dure sans litière, de façon à le voir se déplacer ; - juger de son comportement : allure générale, démarche, vivacité, position des oreilles ; - examiner l’animal à distance, porter son attention sur : De profil : sur la ligne de dos, le cou, la ligne de dessous, la croupe, les aplombs antérieurs et extérieur ; De face : sur la tête, la largeur du front, l’écartement des membres antérieurs, l’amplitude de la poitrine ; De derrière : sur la position des membres postérieurs, l’ampleur des gigots l’attache de la queue ; - saisir l’animal. Le prendre au jarret et juger de sa nervosité. Examiner l’œil, les dents, la toison, les organes génitaux externes, les pieds. Tenir compte également des performances individuelles dans le choix de reproducteurs.

IV. LE LOGEMENT DES MOUTONS D’EMBOUCHE De bonnes conditions de logement constituent la première étape d’amélioration de l’élevage intensif. En effet, la bergerie d’embouche de qualité permet : -De lutter contre les intempéries naturelles : pluies, vents dominants, pluies, trop grande insolation. -De sécuriser les animaux en tant que biens -De mieux contrôler de mieux maîtriser la distribution des aliments et l’administration des soins -De réduire le temps de travail de l’éleveur -De récupérer la totalité des fumiers et purins -De maintenir un bon niveau d’hygiène générale de vie des animaux (bonne température, bonne hygrométrie, bonne ventilation, propreté) L’existence d’une bergerie, même modeste, influe sur la santé des animaux, sur leur appétit et leur consommation, et donc sur leur productivité.

• L’atelier d’embouche ovine comprend des constructions à caractère utilitaire. Leur structure doit être simple, sobre tout en restant de bon goût. Il comprend : • -La bergerie d’embouche • -Les granges de foin ou fenils • -Le box d’isolement

Construction et réalisation des infrastructures La bergerie d’embouche • -L’habitat doit être simple et d’un coût assez faible, car il est important de diminuer le poids de cet investissement dans le compte d’exploitation. • Pour l’embouche intensive commerciale, le choix portera sur la stabulation entravée avec des box de 5 têtes selon un dispositif évolutif permettant le développement de l’unité. • -La norme de surface par mouton adulte mâle {l’engrais est de 2 m² ) • -Orientation : dans le sens des vents dominants • -Hauteur générale du bâtiment : 2, 5 à 3 m

Les granges de foin ou fenils • Les granges sont des dispositifs de stockage et conservation des foins et autres ressources fourragères naturelles et cultivées. La taille du fenil est fonction des besoins de l’atelier d’embouche. Il faut {peuprès 15 m² pour 5 ovins {l’engrais et 30 m² pour un atelier de 10 ovins, soit 3 m² de réserve fourragère par mouton d’embouche. • Les fenils seront faits en matériaux locaux ou en dispositifs démontables en bois d’Eucalyptus. • Dimensions : H = 3 à 3, 50 m ; les autres dimensions en fonction du besoin

Les meules de foin • La meule de foin est une technique de constitution de réserve fourragère ne faisant pas intervenir une construction. Il s’agit d’un dispositif sommaire permettant d stocké des quantités importantes de pailles de céréales ou de foins et pailles de pâturages naturels. Une case d’isolement • Elle doit être prévue. Elle construite un peu à l’écart et les récipients y disposés ne doivent pas circuler.

Principes d’amélioration de la salubrité devant accompagner les constructions de logement pour animaux • -les bâtiments sont situés à l’écart de contaminants environnementaux (champs maudits et autres) • -l’extérieur et l’intérieur sont conçus pour prévenir l’introduction de contaminants ou de nuisibles • -des installations sont aménagées pour le lavage des mains et des pieds si nécessaire -les murs, les planchers, et les plafonds sont faits de matériaux durables, lisses et faciles à nettoyer • -les matériaux utilisés ne sont pas source d’intoxication ou de contamination des animaux • -la pente des planchers est suffisante pour permettre l’écoulement des liquides • -les lieux et circuits des employés sont conçus de façon à éviter la contamination croisée • -des aires et dispositions sont prévues pour l’élimination sécuritaire des cadavres • -un local d’isolement est prévu

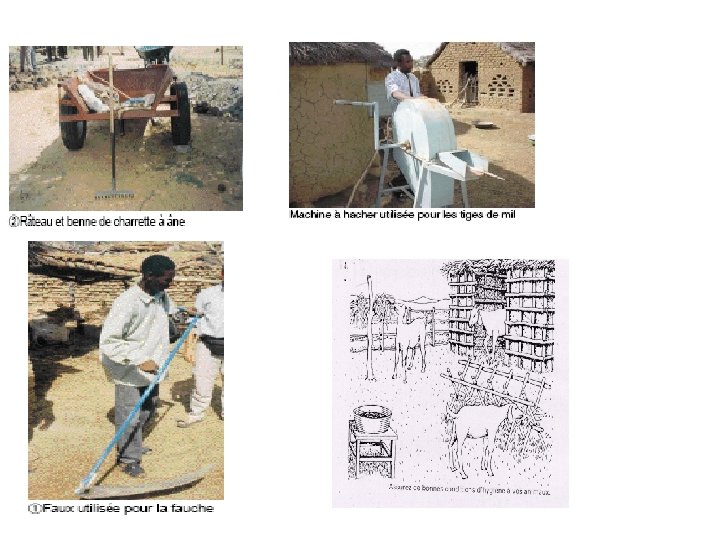

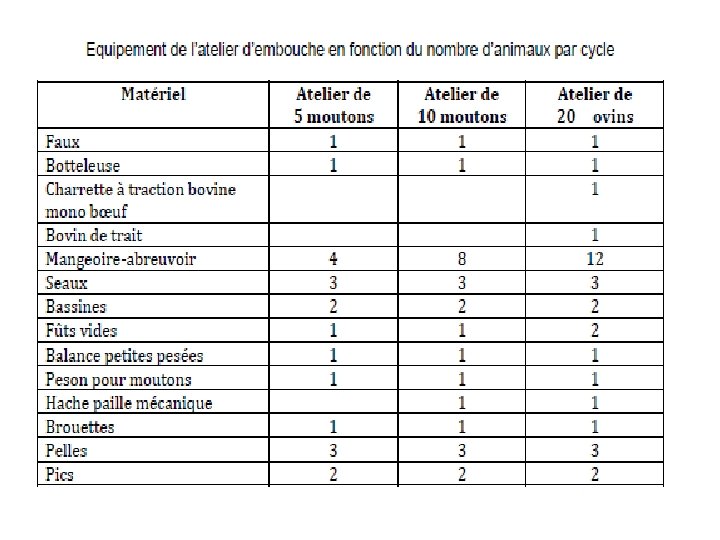

V. EQUIPEMENT DE L’ATELIER D’EMBOUCHE Matériel de récolte et de collecte de fourrage • Chaque unité disposer d’une botteleuse mécanique et de matériel de fauche (faucille pour les herbacées moins compactes et fau pour les strates herbacées plus denses et plus compactes. Matériel de transport • L’atelier d’embouche disposera d’une charrette { traction asine ou bovine pour le transport des matières (eau, fourrages, autres intrants etc. ) Matériel de distribution des aliments dans l’étable • Il s’agit des mangeoires, abreuvoirs, autres ustensiles (seaux, fûts vides, bassines, etc. )

Matériel de pesée • -Balance pour la pesée des aliments • -Peson pour moutons Matériel de broyage de tiges de céréales • Hache paille mécanique ou motorisé pour les moyennes et grandes unités d’embouche Petit matériel • Brouettes • -Pelles • -Pics • -Fourches • -Râteaux

VI. Alimentation des animaux La digestion est l'ensemble des actes mécaniques, sécrétoires et chimiques qui concourent à réduire les aliments en petites molécules directement assimilables : nutriments. (AG, AA, glycérol, Mono et triglycérides, oses)

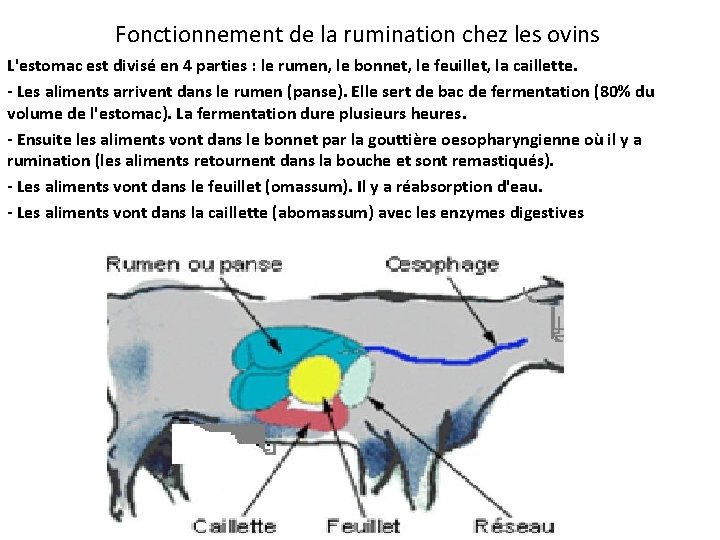

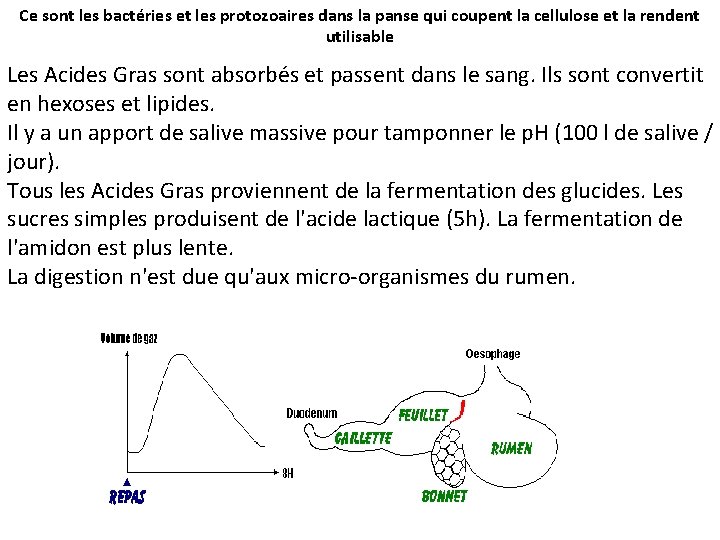

Fonctionnement de la rumination chez les ovins L'estomac est divisé en 4 parties : le rumen, le bonnet, le feuillet, la caillette. - Les aliments arrivent dans le rumen (panse). Elle sert de bac de fermentation (80% du volume de l'estomac). La fermentation dure plusieurs heures. - Ensuite les aliments vont dans le bonnet par la gouttière oesopharyngienne où il y a rumination (les aliments retournent dans la bouche et sont remastiqués). - Les aliments vont dans le feuillet (omassum). Il y a réabsorption d'eau. - Les aliments vont dans la caillette (abomassum) avec les enzymes digestives

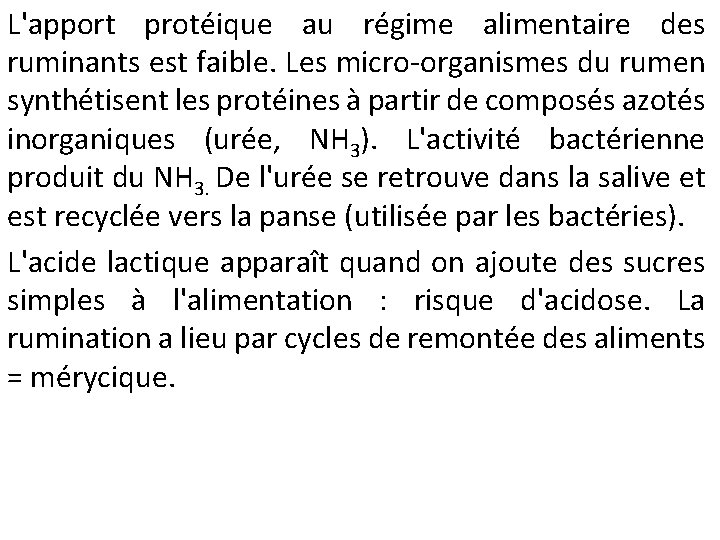

Ce sont les bactéries et les protozoaires dans la panse qui coupent la cellulose et la rendent utilisable Les Acides Gras sont absorbés et passent dans le sang. Ils sont convertit en hexoses et lipides. Il y a un apport de salive massive pour tamponner le p. H (100 l de salive / jour). Tous les Acides Gras proviennent de la fermentation des glucides. Les sucres simples produisent de l'acide lactique (5 h). La fermentation de l'amidon est plus lente. La digestion n'est due qu'aux micro-organismes du rumen.

L'apport protéique au régime alimentaire des ruminants est faible. Les micro-organismes du rumen synthétisent les protéines à partir de composés azotés inorganiques (urée, NH 3). L'activité bactérienne produit du NH 3. De l'urée se retrouve dans la salive et est recyclée vers la panse (utilisée par les bactéries). L'acide lactique apparaît quand on ajoute des sucres simples à l'alimentation : risque d'acidose. La rumination a lieu par cycles de remontée des aliments = mérycique.

• Pour produire, l’animal doit manger pour couvrir trois types de dépenses : • -Les dépenses d’entretien • -Les dépenses de croissance et de production (ici production de viande) 6. 1. Les dépenses d’entretien • Elles correspondent à l’énergie et aux nutriments en général perdus ou consommés pour maintenir les fonctions vitales et assurer l’activité normale de l’animal (régulation thermique, préhension, rumination, digestion, assimilation, excrétion, et mouvements). 6. 2. Les dépenses de production • Ce sont les dépenses en nutriments nécessaires pour la croissance et l’engraissement. En ce qui concerne l’embouche, il s’agit d’apporter en plus des besoins d’entretien, une alimentation permettant d’achever la croissance des jeunes et de faire récupérer chez les adultes les kilogrammes de viande perdus du fait d’une insuffisance alimentaire sur une longue période et de faire prendre un peu de gras aux animaux.

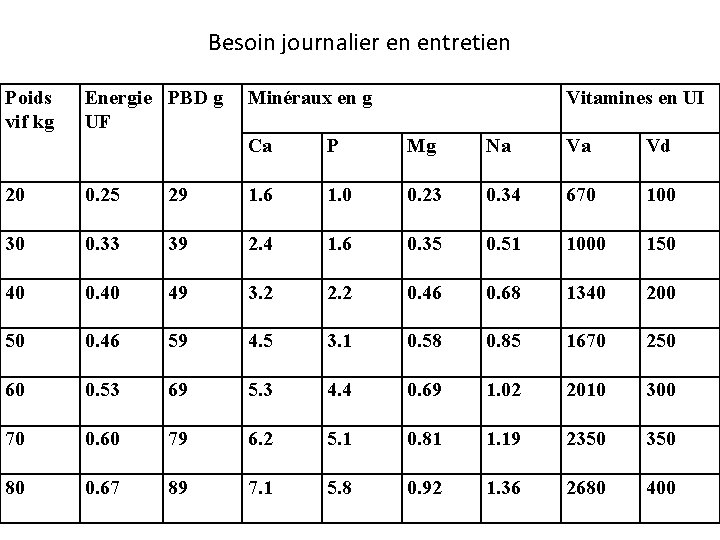

Types de besoins alimentaires des ovins Le besoin des moutons dépend de leur état physiologique et des niveaux de production : entretien quotidien, croissance et engraissement, gestation, lactation (voir les tableaux ci-dessous) Les besoins sont exprimés en énergie (Unité fourragère. UF), en Protéine Brute Digestible (PBD en gramme), en Calcium (Ca en gramme), Phosphore (P), Magnésium (Mg) , Sodium (Na), en Vitamine A (Va) et en Vitamine B (Vb en Unité Internationale) Le mouton peut consommer entre 3, 5 à 4, 5 kg de matière sèche par 100 kg de poids. Seul l’éleveur peut évaluer l’exactitude de la consommation en évaluant tous les jours le niveau de refus. Quelques exemples: Un mouton de 20 kg peut ingérer 700 g à 900 g de MS. Un mouton de 30 kg consommerait 1050 g à 1350 g de MS Un mouton de 40 kg et plus aurait pris 1400 à 1800 g de MS

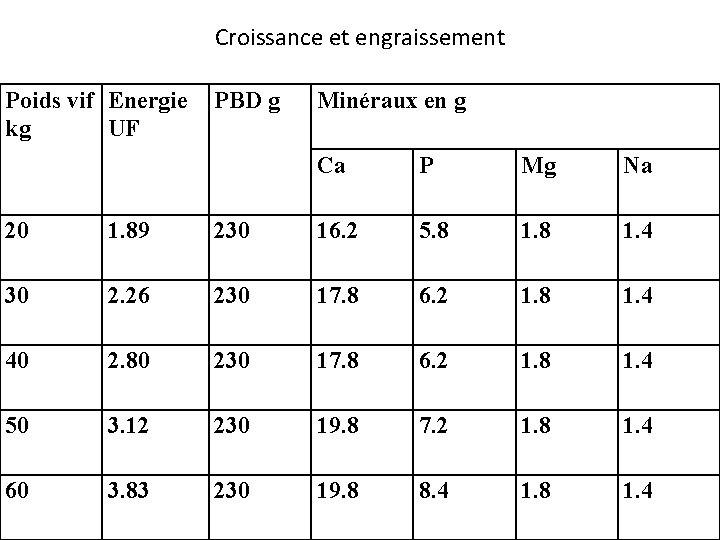

• . • 6. 3. Besoins et normes alimentaires • Les besoins alimentaires correspondent aux nutriments { faire consommer par l’animal pour couvrir les besoins d’entretien et d production. On distingue : • Les besoins en énergie exprimés en unités fourragères (UF) • Les besoins en matières azotés exprimés en matières azotées digestibles (MAD) • Les besoins en éléments minéraux exprimés en grammes avec une attention sur les minéraux tels que le calcium (Ca), le phosphore (P) et le chlorure de sodium (Na. Cl) • Les besoins en vitamines • Les besoins en eau d’abreuvement • 6. 4. Les normes alimentaires • Les normes alimentaires ont été relevées pour des ovins d’embouche dont le poids à l’entrée est de 20 kg, 25 kg, 30 kg, 35 kg et 40 kg. Il est attendu un GMQ de 120 g au cours deux premiers mois et 100 g au cours deux derniers mois.

Besoin journalier en entretien Poids vif kg Energie PBD g UF Minéraux en g Vitamines en UI Ca P Mg Na Va Vd 20 0. 25 29 1. 6 1. 0 0. 23 0. 34 670 100 30 0. 33 39 2. 4 1. 6 0. 35 0. 51 1000 150 40 0. 40 49 3. 2 2. 2 0. 46 0. 68 1340 200 50 0. 46 59 4. 5 3. 1 0. 58 0. 85 1670 250 60 0. 53 69 5. 3 4. 4 0. 69 1. 02 2010 300 70 0. 60 79 6. 2 5. 1 0. 81 1. 19 2350 80 0. 67 89 7. 1 5. 8 0. 92 1. 36 2680 400

Croissance et engraissement Poids vif Energie kg UF PBD g Minéraux en g Ca P Mg Na 20 1. 89 230 16. 2 5. 8 1. 4 30 2. 26 230 17. 8 6. 2 1. 8 1. 4 40 2. 80 230 17. 8 6. 2 1. 8 1. 4 50 3. 12 230 19. 8 7. 2 1. 8 1. 4 60 3. 83 230 19. 8 8. 4 1. 8 1. 4

Caractéristiques différents types d’aliments du bétail chez les petits ruminants. • Le stockage des aliments doit être de rigueur. Il faut éviter les ruptures d’aliment qui entraîne des changements de régime et par conséquence des perturbations du métabolisme des animaux se traduisant par des baisses de performances.

Aliment source d’énergie Aliment grossier : Paille de riz, paille de brousse, tiges de céréales, les coques d’arachide et de coton, Foin de brousse ou foin valeur nettement supérieure à celle de la paille Valeur azotée faible ou nulle, valeur énergétique moyenne Apport de complément (concentrés : farine basse de riz, tourteau) ou traitement physique (hachage, tronçonnage, broyage) ou chimique (traitement à l’urée) Joue le rôle de remplissage du rumen nécessaire à son fonctionnement Aliment concentré Les grains de céréales, les sous produits agroalimentaires (son de mil, sorgho, maïs, blé, farine basse de riz, remoulage de blé, mélasse de canne

Aliment source d’azote Aliment grossier source d’azote Fane de niébé, d’arachide, de dolique, les feuilles d’arbre fourrager. Couverture de l’entretien et une faible production. Aliments concentrés sources d’azote Les tourteaux d’arachide, de coton, la farine de viande, la farine de sang, l’urée, Utilisés comme ingrédients des aliments composés par les fabricants d’aliment. Les meilleurs compléments azotés pour les animaux à haut potentiel de production

Aliments sources de minéraux Utilisés comme compléments minéraux. Ajoutés directement à la ration ou sous forme de pierre à lécher. La poudre dos vert ou calciné, la poudre d’huître, les foins de légumineuses fourragères, le lait, etc. Aliments sources de vitamines Eléments nutritifs qui rent à de faibles doses (millionième de gramme). Elles permettent une utilisation optimale des autres nutriments (énergie azote, minéraux) Vitamines A : fourrages verts (300 à 600 mg : kg MS) et les farines t les huiles de poisson ( 70 mg à 7 g / 100 kg de MS) Vitamines D : les foins, les pailles, les feuilles mortes séchées au soleil : 90 mg/kg de MS) Vitamine E : fourrages verts, céréales, les huiles de foie de poisson, les foins Foin : 15 à 100 mg de vit E / kg MS Son de blé : 20 mg de vit E / kg de MS

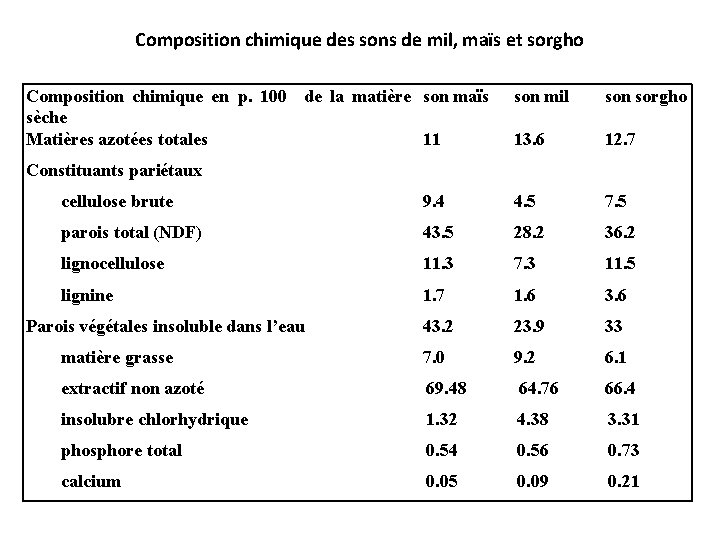

Composition chimique des sons de mil, maïs et sorgho Composition chimique en p. 100 de la matière son maïs sèche Matières azotées totales 11 son mil son sorgho 13. 6 12. 7 Constituants pariétaux cellulose brute 9. 4 4. 5 7. 5 parois total (NDF) 43. 5 28. 2 36. 2 lignocellulose 11. 3 7. 3 11. 5 lignine 1. 7 1. 6 3. 6 43. 2 23. 9 33 matière grasse 7. 0 9. 2 6. 1 extractif non azoté 69. 48 64. 76 66. 4 insolubre chlorhydrique 1. 32 4. 38 3. 31 phosphore total 0. 54 0. 56 0. 73 calcium 0. 05 0. 09 0. 21 Parois végétales insoluble dans l’eau

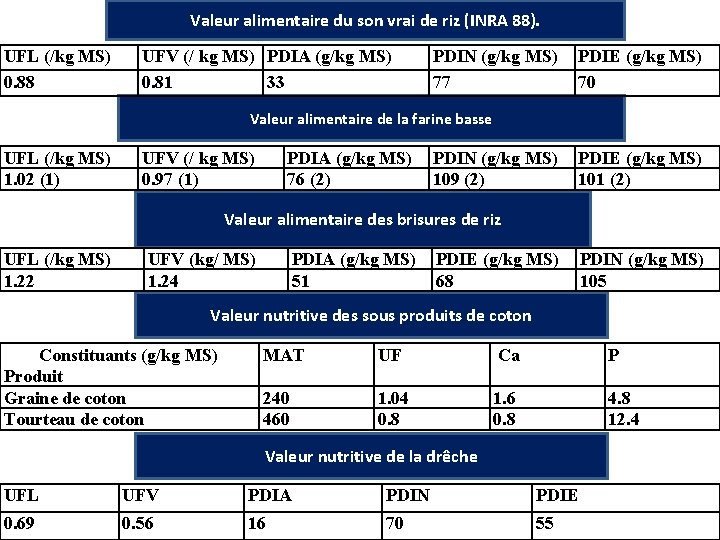

Valeur alimentaire du son vrai de riz (INRA 88). UFL (/kg MS) 0. 88 UFV (/ kg MS) PDIA (g/kg MS) 0. 81 33 PDIN (g/kg MS) 77 PDIE (g/kg MS) 70 Valeur alimentaire de la farine basse UFL (/kg MS) 1. 02 (1) UFV (/ kg MS) 0. 97 (1) PDIA (g/kg MS) 76 (2) PDIN (g/kg MS) 109 (2) PDIE (g/kg MS) 101 (2) Valeur alimentaire des brisures de riz UFL (/kg MS) 1. 22 UFV (kg/ MS) 1. 24 PDIA (g/kg MS) 51 PDIE (g/kg MS) 68 PDIN (g/kg MS) 105 Valeur nutritive des sous produits de coton Constituants (g/kg MS) Produit Graine de coton Tourteau de coton MAT UF Ca P 240 460 1. 04 0. 8 1. 6 0. 8 4. 8 12. 4 Valeur nutritive de la drêche UFL UFV PDIA PDIN PDIE 0. 69 0. 56 16 70 55

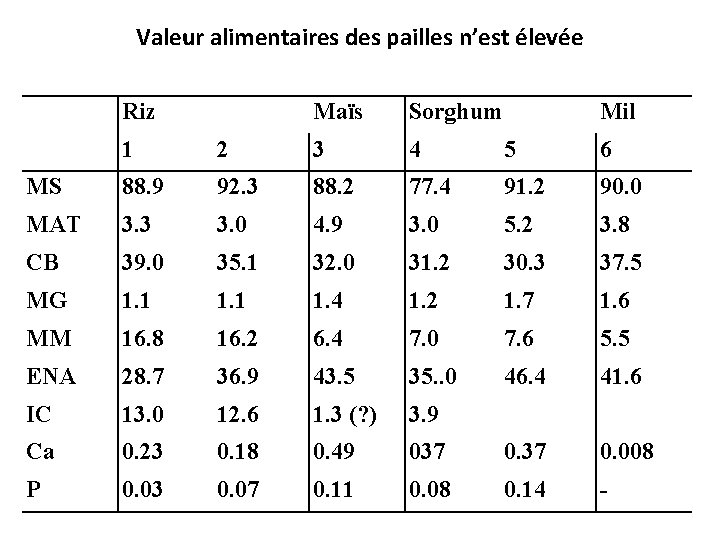

Valeur alimentaires des pailles n’est élevée Riz Maïs Sorghum Mil 1 2 3 4 5 6 MS 88. 9 92. 3 88. 2 77. 4 91. 2 90. 0 MAT 3. 3 3. 0 4. 9 3. 0 5. 2 3. 8 CB 39. 0 35. 1 32. 0 31. 2 30. 3 37. 5 MG 1. 1 1. 4 1. 2 1. 7 1. 6 MM 16. 8 16. 2 6. 4 7. 0 7. 6 5. 5 ENA 28. 7 36. 9 43. 5 35. . 0 46. 4 41. 6 IC 13. 0 12. 6 1. 3 (? ) 3. 9 Ca 0. 23 0. 18 0. 49 037 0. 008 P 0. 03 0. 07 0. 11 0. 08 0. 14 -

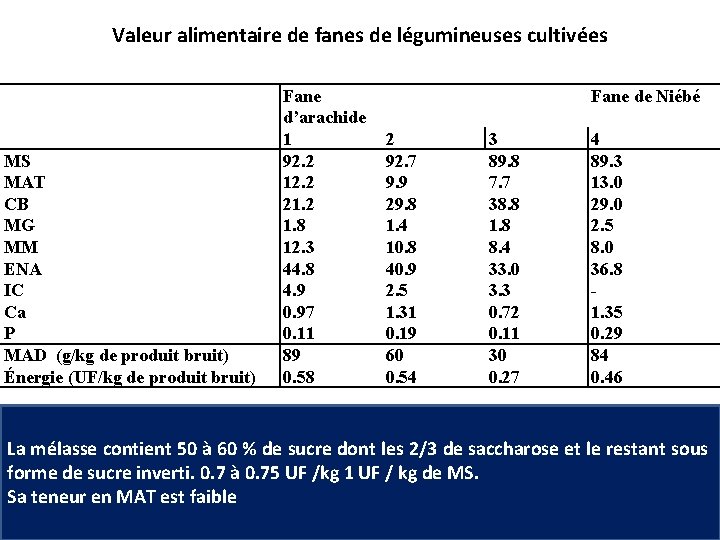

Valeur alimentaire de fanes de légumineuses cultivées MS MAT CB MG MM ENA IC Ca P MAD (g/kg de produit bruit) Énergie (UF/kg de produit bruit) Fane d’arachide 1 92. 2 12. 2 21. 2 1. 8 12. 3 44. 8 4. 9 0. 97 0. 11 89 0. 58 Fane de Niébé 2 92. 7 9. 9 29. 8 1. 4 10. 8 40. 9 2. 5 1. 31 0. 19 60 0. 54 3 89. 8 7. 7 38. 8 1. 8 8. 4 33. 0 3. 3 0. 72 0. 11 30 0. 27 4 89. 3 13. 0 29. 0 2. 5 8. 0 36. 8 1. 35 0. 29 84 0. 46 La mélasse contient 50 à 60 % de sucre dont les 2/3 de saccharose et le restant sous forme de sucre inverti. 0. 7 à 0. 75 UF /kg 1 UF / kg de MS. Sa teneur en MAT est faible

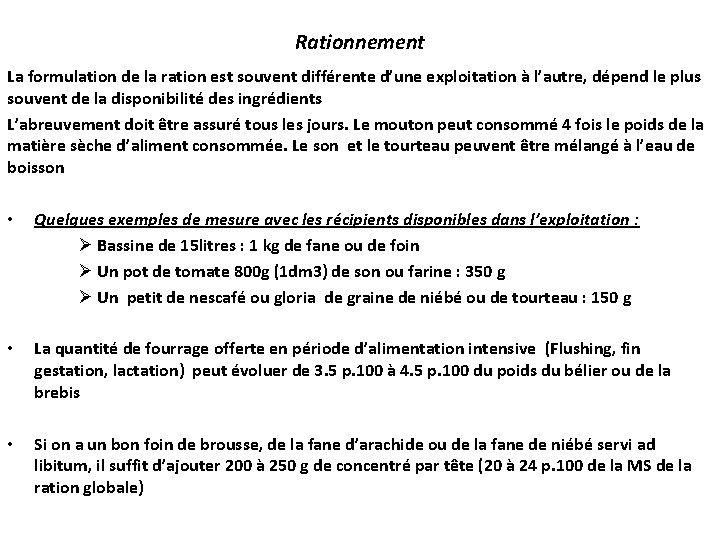

Rationnement La formulation de la ration est souvent différente d’une exploitation à l’autre, dépend le plus souvent de la disponibilité des ingrédients L’abreuvement doit être assuré tous les jours. Le mouton peut consommé 4 fois le poids de la matière sèche d’aliment consommée. Le son et le tourteau peuvent être mélangé à l’eau de boisson • Quelques exemples de mesure avec les récipients disponibles dans l’exploitation : Ø Bassine de 15 litres : 1 kg de fane ou de foin Ø Un pot de tomate 800 g (1 dm 3) de son ou farine : 350 g Ø Un petit de nescafé ou gloria de graine de niébé ou de tourteau : 150 g • La quantité de fourrage offerte en période d’alimentation intensive (Flushing, fin gestation, lactation) peut évoluer de 3. 5 p. 100 à 4. 5 p. 100 du poids du bélier ou de la brebis • Si on a un bon foin de brousse, de la fane d’arachide ou de la fane de niébé servi ad libitum, il suffit d’ajouter 200 à 250 g de concentré par tête (20 à 24 p. 100 de la MS de la ration globale)

La paille de riz demeure le fourrage le plus disponible dans la vallée du Fleuve mais son utilisation digestive dans le tube digestif des ruminants, est mauvaise quand elle est distribuée seule. Ce qui est logique parce que la digestion microbienne est limitée par la faible disponibilité des éléments fermentescibles (énergie, azote) indispensables à la flore du rumen. La rétention azotée est négative. Ainsi tout effort d’amélioration de la valeur alimentaire de la paille de riz repose sur l’accroissement de la digestibilité et la vitesse de dégradation des parois par une intensification de l’activité cellulolytique. La paille de brousse est plus intéressante que la paille de riz

La paille de riz traitée à l’urée • La paille de riz traitée à l’urée est un bon aliment de base aussi bien pour l’embouche que pour une production laitière de maintien en saison sèche. Un mouton adulte peut consommer 1 kg de ration à base paille de riz mais il faut que 10 à 15 % de la ration soit du concentré (tourteau d’arachide par exemple) pour éviter les pertes de poids. On peut espérer des performances de production quand le concentré atteint près de 50 % de la ration ( 500 g de concentré) • La paille traitée et complémentée pourra se substituer aux matières premières. Un apport d’énergie est nécessaire pour une utilisation de l’azote non protéique par les micro-organismes du rumen. • La mélasse est une bonne source d’énergie. Elle augmente l’appétibilité de la paille non traitée ou traitée à l’urée. On peut la mélanger avec la paille à des taux de 20 à 40%

• La paille traitée à l’urée doit être utilisée avec beaucoup de précaution dans un élevage à cause de la présence des agneaux qui n’ont pas encore le rumen bien constitué pour supporter l’azote fermentescible. • Apporter un complément : • Brebis vide : 250 g de concentré • Brebis Flushing /Gestante/ Allaitante – Apporter 350 g de concentré par tête, soit: – 150 g de tourteau d’arachide + 200 g de graine de coton – 150 g de tourteau d’arachide + 200 g de son de riz

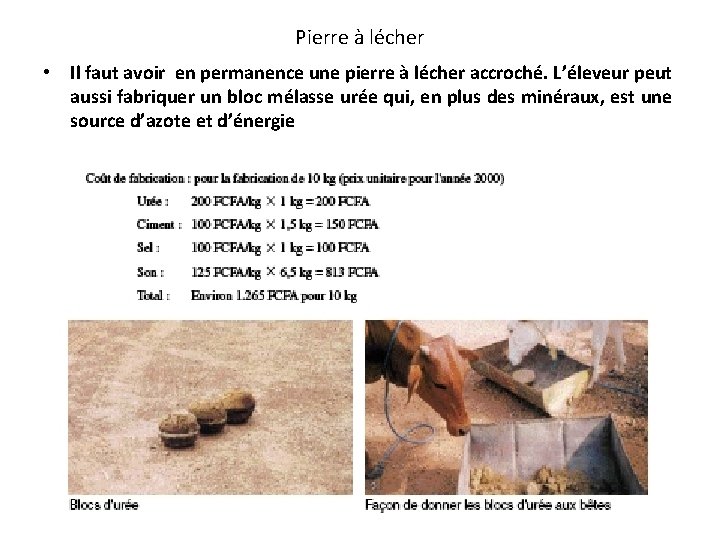

Pierre à lécher • Il faut avoir en permanence une pierre à lécher accroché. L’éleveur peut aussi fabriquer un bloc mélasse urée qui, en plus des minéraux, est une source d’azote et d’énergie

RATIONS POUR LES 4 PROFILS DE MOUTONS D’EMBOUCHE

VII. SUIVI SANITAIRE DES MOUTONS D’EMBOUCHE • Les moutons d’embouche comme les autres animaux d’élevage, sont exposés aux maladies infectieuses, parasitaires et carentielles. Les mesures de prophylaxie sanitaire et médicale sont donc à prendre au sérieux. Il est bon de savoir que la législation sanitaire rend obligatoire l’application de certaines mesures dont celles relatives aux MRC/ MLC (maladies réputées contagieuses réputées légalement contagieuses). A ce titre, le déplacement des animaux lors de déplacements et de transactions commerciales est assujetti à la délivrance d’un certificat sanitaire attestant que ceux-ci ne sont pas porteurs de telles maladies. • En outre, les consommateurs veulent être rassurés que les denrées proviennent d’animaux certifiés sains c’est-à-dire ne comportant aucun risque d’intoxication ou de contamination de maladies au humains mais aussi aux animaux de leur environnement. • Le plan de prophylaxie conçu par les services vétérinaires répond pleinement à ces préoccupations.

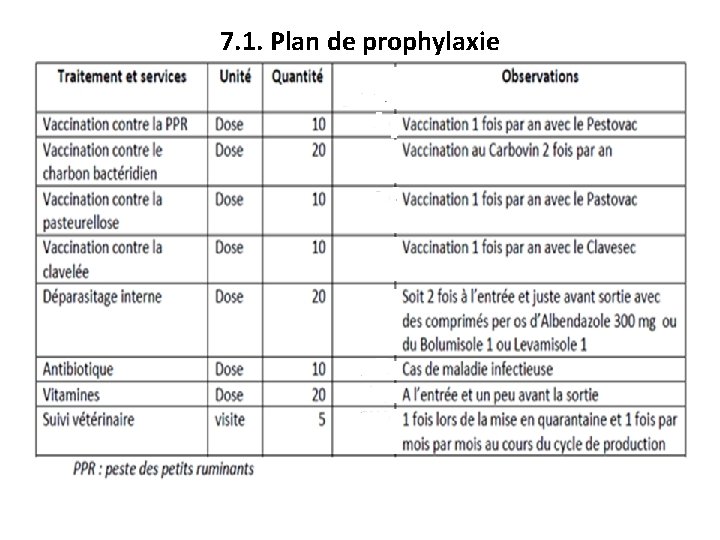

7. 1. Plan de prophylaxie

7. 2. Autres mesures d’hygiène • Quelle que soit l’habitation donnée aux animaux, on doit veiller à ce que les maladies n’y pénètrent pas. Pour cela les mesures suivantes seront prises : • -Propreté : la litière sera enlevée périodiquement. Caniveaux, rigoles, mangeoires, abreuvoirs et râteliers seront soigneusement nettoyés et débarrassés des restes de repas précédents à risque. • -Une désinfection complète se fera dès la sortie d’une cohorte et chaque fois qu’une maladie infectieuse sera constatée ou soupçonnée. • -Ne pas introduire de nouveaux animaux en cours d’embouche sans visite sanitaire approfondie suivant mise en quarantaine et soins préliminaires • -Eviter le contact de personnes étrangères avec les animaux Eviter la suralimentation azotée et le gavage sources d’indigestion • -Eviter les aliments avariés, souillés ou fermentescibles (causes d’intoxications et de ballonnements (météorisations) souvent fatals

VIII. GESTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE L’UNITE D’EMBOUCHE 8. 1. EVALUATION DE LA RENTABILITE ECONOMIQUE DE L’EMBOUCHE

8. 1. 1. Les conditions de base pour garantir la rentabilité de l’embouche Bien maîtriser la technique d’embouche -Choisir des animaux aptes pour l’embouche -Bien rationner pour atteindre le niveau de productivité requis -Bien distribuer les aliments pour éviter le gaspillage d’aliments (les aliments constituent un poste important de dépenses à surveiller) -Ne pas dépasser la durée prescrite en atelier -Assurer un bon suivi sanitaire des animaux pour éviter ou limiter au maximum les mortalités et les frais de soins -Acheter moins de fourrage en réalisant ses propres stocks -Mettre l’accent sur des fourrages de haute valeur énergétique et protéique -Les fourrages doivent couvrir une part importante des besoins nutritionnels, ce qui permet de réduire la supplémentation aux concentrés qui coûtent très chers -Eviter d’acheter des foins et des pailles trop chers (pas au-delà de la moitié du prix du Kg de concentré) Savoir valoriser les animaux finis en vendant bien Maîtriser les coûts de production et savoir évaluer ses coûts et ses gains

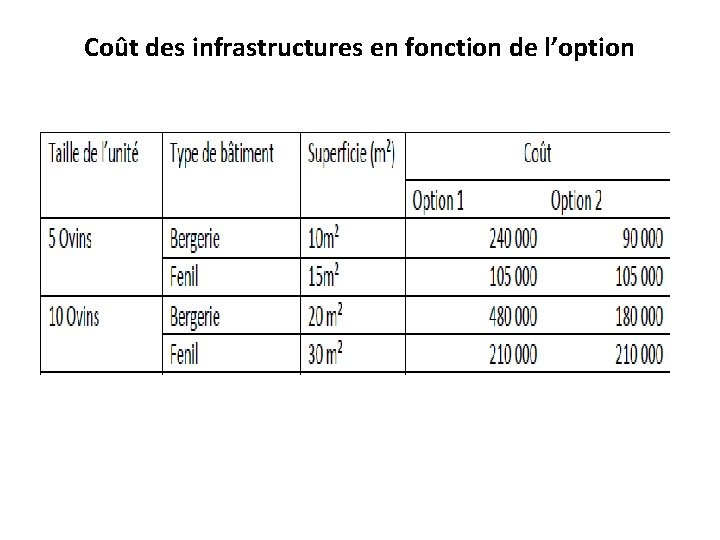

8. 2. 2. Données financières pour une opération d’embouche • Ces données sont révisables au fur et à mesure de la maîtrise t de l’évolution des prix du marché • La bergerie est soit en dur (option 1) ou améliorée (option 2). Le coût du m² est respectivement de 24 000 FCFA et 9000 FCFA ; • Le fenil est couvert en chaume et estimé à 7000 FCFA/m 2. Il faut 1 m² de réserve fourragère par 10 ovins • Il faut une charrette à partir de 10 à bovins en stabulation • IL faut une fosse fumière et le prix ne doit pas excéder 12 500 F. • Les animaux sont bien choisis et présentent un GMQ moyen de l’ordre de 100 à 110 g au moins • La durée de l’embouche n’excède pas 120 jours

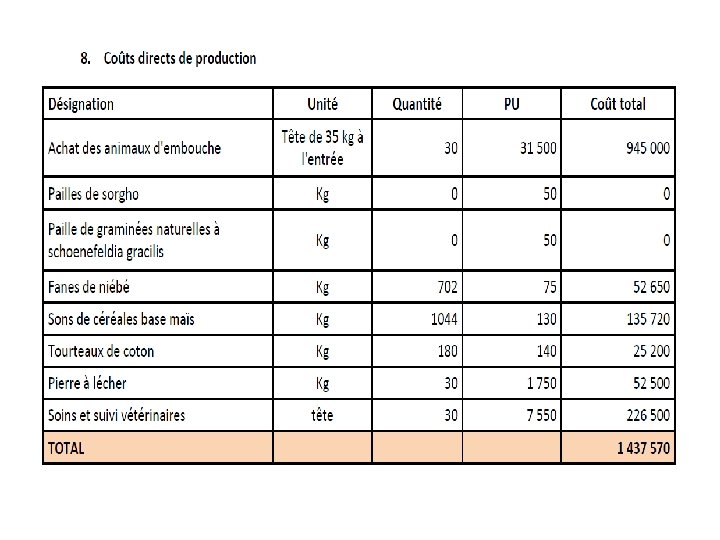

Le producteur collecte lui-même le fourrage naturel ; il mobilise les pailles de céréales cultivées de ses champs. Un accent est mis sur les fanes de légumineuses. Les fourrages de brousse, les résidus de céréales et les fanes de légumineuses achetées doivent l’être à des prix ne devant pas excéder 100 F le kg Les concentrés ou sous-produits agro industriels (sons, tourteaux ne doivent pas excéder le prix de 150 F/ kg Les compléments alimentaires (SPAI, blocs multi nutritionnels densifiés), minéraux (pierre à lécher) et vitaminiques sont intégrés à la ration suivant des quantités et des coûts à contrôlés ; La main d’œuvre est interne à l’unité d’embouche ; il faut 1 unité de main d’œuvre pour 40 moutons en stabulation, ½ journée travailleur pour 20 têtes, et environ 2 heures pour s’occuper de 5 à 10 moutons en stabulation. Compter 1000 F/unité de main d’oeuvre/ jour de 8

La vente se fera au kg de poids vif Un contrat de vente au kg de poids vif est signé avant la production La vente est faite bord champ En cas de déplacement, les animaux ne marcheront pas plus de 10 km à pied et une ration de compensation devra lui être donnée Le prix de l’animal à l’entrée doit être autour de 800 et 900 F/ kg de poids vif.

Coût des infrastructures en fonction de l’option

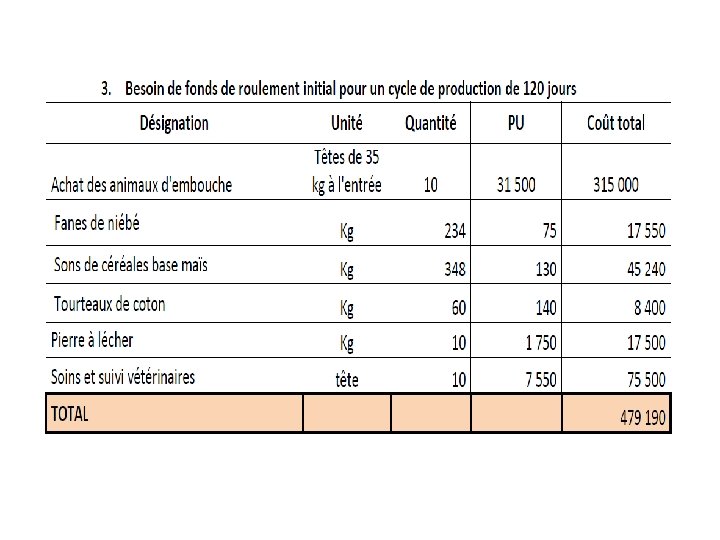

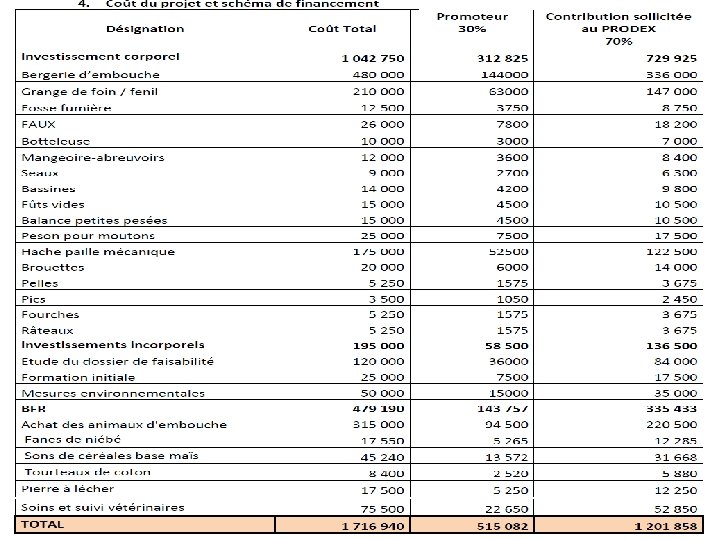

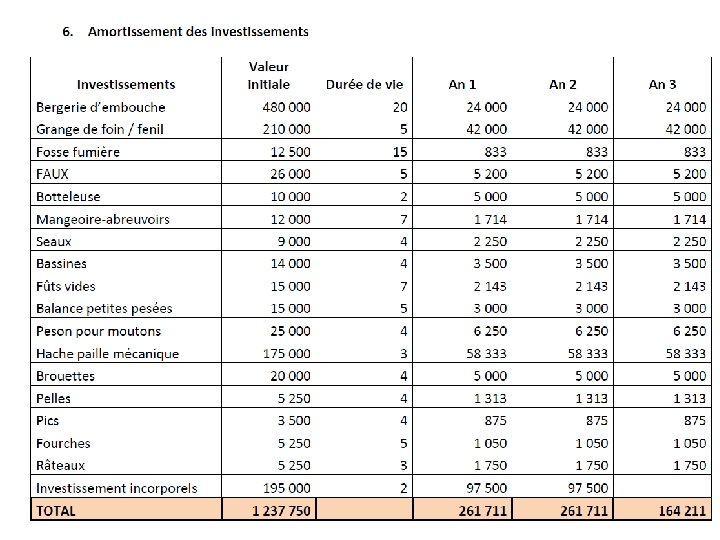

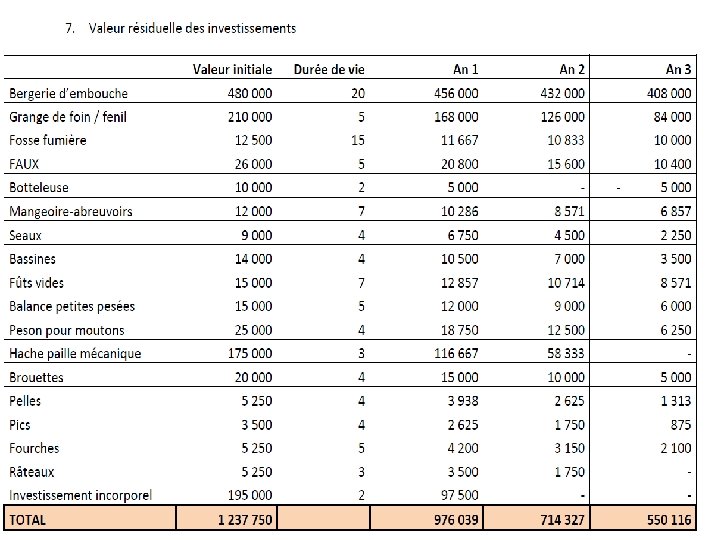

3. Etablir dans un tableau le besoin d’embouche) • -Achat des animaux à emboucher de fonds de roulement initial (pour le premier cycle • - Achat des a aliments (fourrages, concentrés, pierre à lécher, vitamines etc. ) • - Coût des médicaments et soins 4. Etablir dans un tableau le coût du projet et le schéma de financement avec les rubriques suivantes : • -Investissement • -Besoin de fonds de roulement initial • -Sources de financement 5. Elaborer le tableau d’amortissement de la dette avec ou sans différé 6. Elaborer le tableau d’amortissement des investissements 7. Elaborer le tableau de la valeur résiduelle des investissements 8. Evaluer à partir d’un tableau les charges directes d production • -Achat des animaux à emboucher • -Achat des a aliments (fourrages, concentrés, pierre à lécher, vitamines etc. ) • -Coût des médicaments et soins

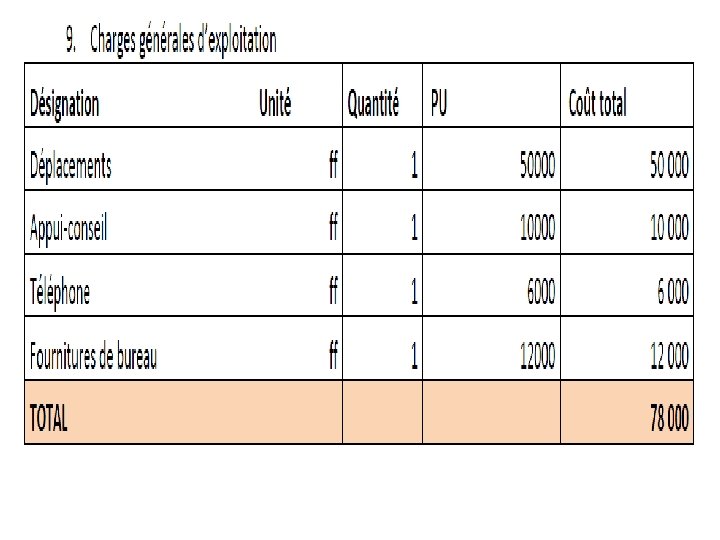

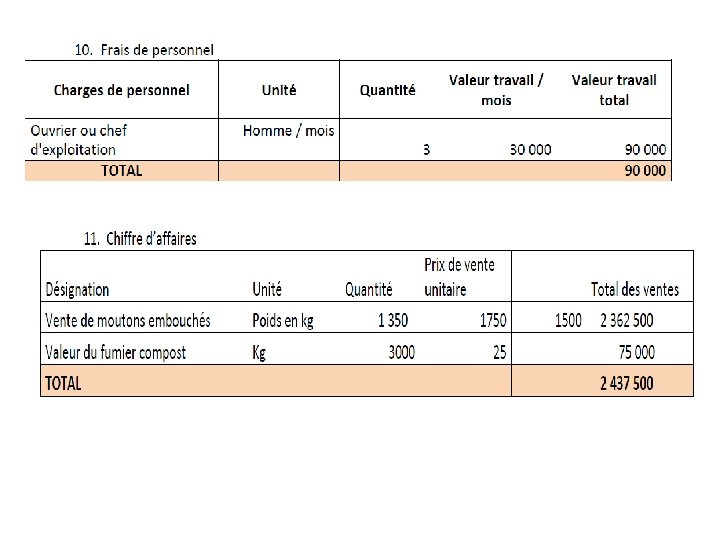

9. Evaluer à partir d’un tableau les charges de fonctionnement comprenant : Achat de fournitures, consommables • -Les fournitures de bureau • -Carburant et lubrifiants • -Autres • Services extérieurs • -Location (points de vente au marché de bétail, autres) • -Entretien et réparations • -Assurance / mortalité Bétail et autres souscriptions d’assurance • -Frais de publicité • et relations publiques (1, 5% du chiffre d’affaires au maximum) • -Frais de téléphone • -Les frais de déplacement (transport) • 10. Evaluer les charges d’impôts et taxes (Vignettes, taxes de marché, autres impôts locaux) • 11. Evaluer les charges de personnel et charges sociales (charges sociales = environ 20% de la masse salariale

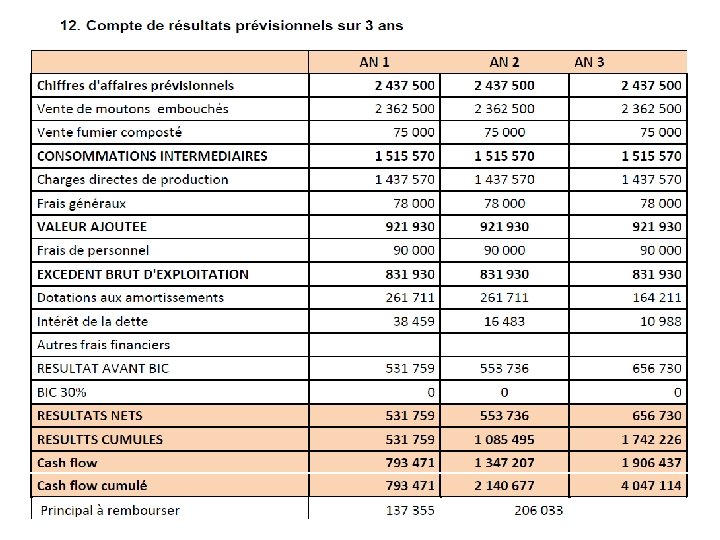

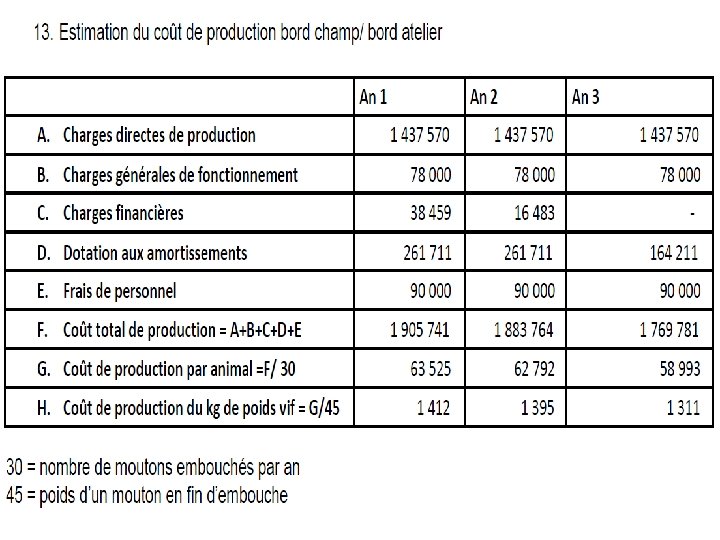

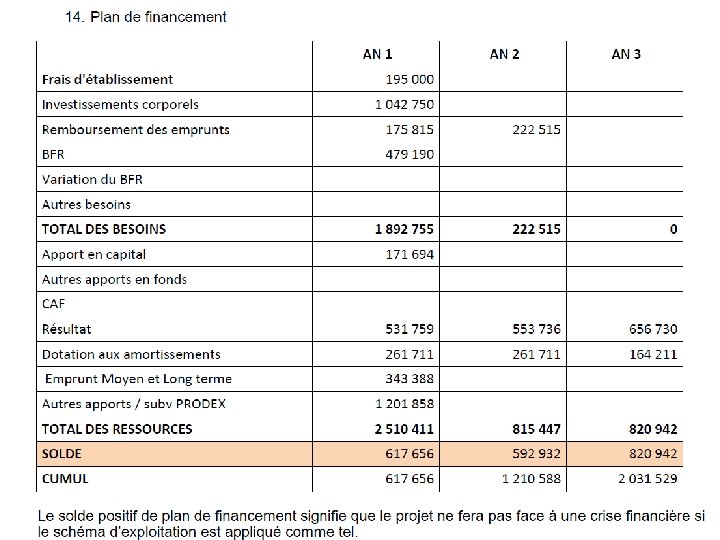

12. Monter le compte de résultats (ou compte d’exploitation) faisant ressortir les principaux soldes caractéristiques de gestion : • . Chiffre d’affaires (CA) • Consommations Intermédiaires (CI= charges de production + charges de fonctionnement) • Valeur ajoutée (VA) = CA -CI • Excédent brut d’exploitation (EBE) = VA – Frais de personnel • Résultat avant BIC = EBE – frais financiers (intérêts de la dette, frais de tenue de compte et autres frais bancaires payés) – dotation aux amortissements • Impôt dur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) = 30% de l’EBE • Résultat net = Résultat avant IBIC –IBC • CAF (capacité d’autofinancement) = Résultat + dotation aux amortissements 13. Calculer la capacité de remboursement = CAF/ principal à payer 14. Etablir le plan de financement qui permet de vérifier qu’en cours d’exécution du projet les flux financiers sont équilibrés ou excédentaires. Il s’agit de vérifier si la tendance du projet va vers la confirmation de la faisabilité financière u point de vue de l’équilibre des flux.

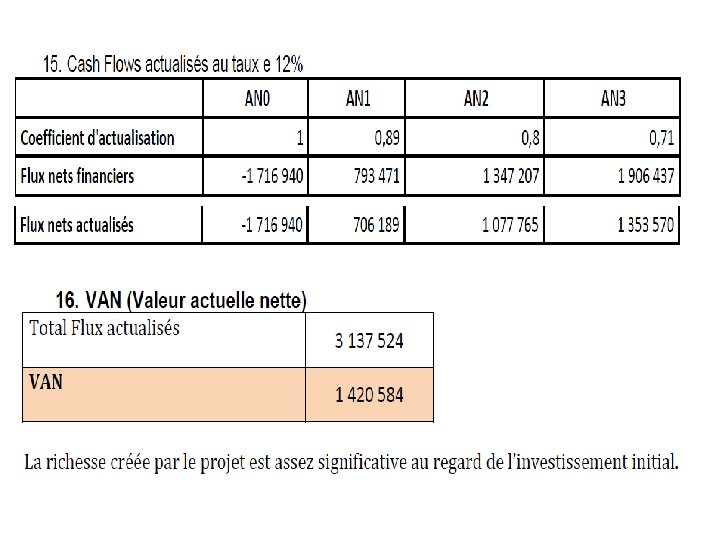

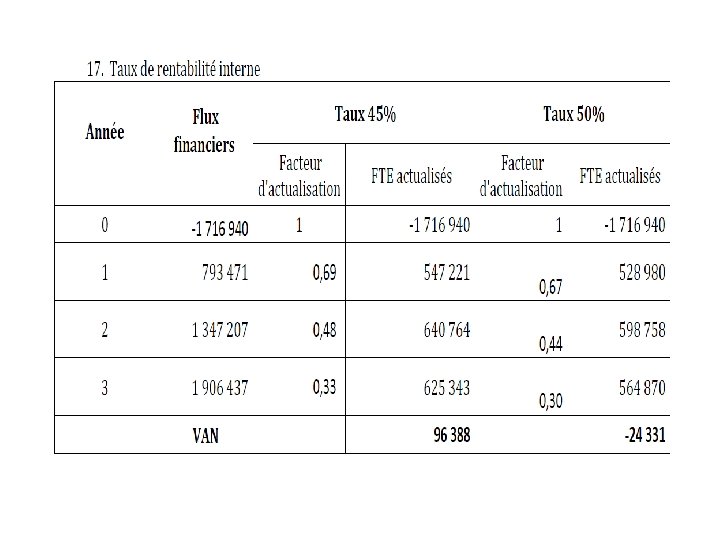

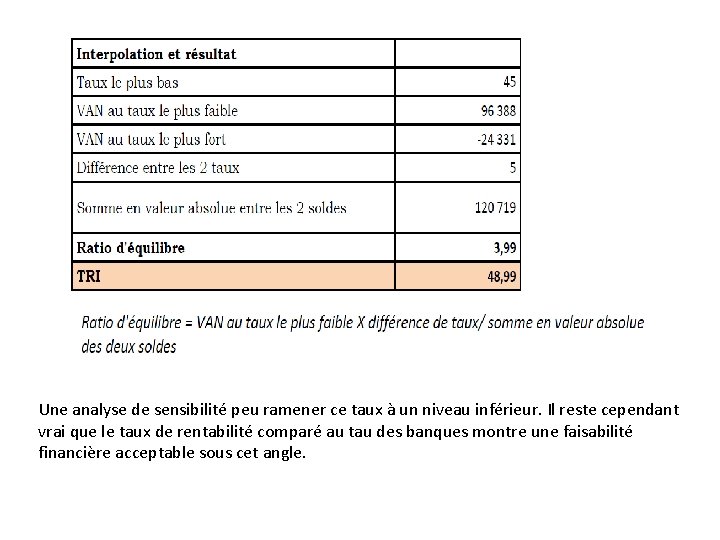

• 15. Etablir le tableau des flux financiers prenant en compte la récupération de la valeur résiduelle en fin de projet et calculer la VAN (Valeur actuelle nette au taux d’intérêt du marché • 16. Calculer le taux de rentabilité interne sur la base des flux nets de trésorerie • 17. Calculer l’indice de profitabilité • 18. Calculer la rentabilité économique (emplois créés, taux et structure de la valeur ajoutée, taux d’intégration économique) • 19. Etablir un compte de trésorerie prévisionnelle de la première année du projet

8. 2. LES OUTILS DE GESTION RECOMMANDES DANS LA GESTION DES OPERATIONS • • • • La gestion technico économique de l’unité d’embouche commande la tenue d’un certain nombre d’outils de gestion dont : . Le plan de production. Le bilan d’ouverture. Le compte de résultat prévisionnel. Les pièces comptables justificatives. Les cahiers de gestion comptable dont : -Le cahier de caisse -Le cahier de stocks d’intrants -Le cahier de stocks de produits commercialisable (bétail) -Le cahier des achats -Le cahier des ventes -Le cahier des débiteurs -Le cahier des créanciers -Le cahier de Banque -Le cahier du matériel

Les outils de synthèse dont : -Le bilan de fin d’exercice -Le compte de résultat de l’exercice Les outils de suivi technique -Les fiches de suivi sanitaire -Les fiches de suivi alimentaire -Fiches de suivi pondéral (pesée ou évaluation du poids tous les 15 jours) -Le cahier des événements

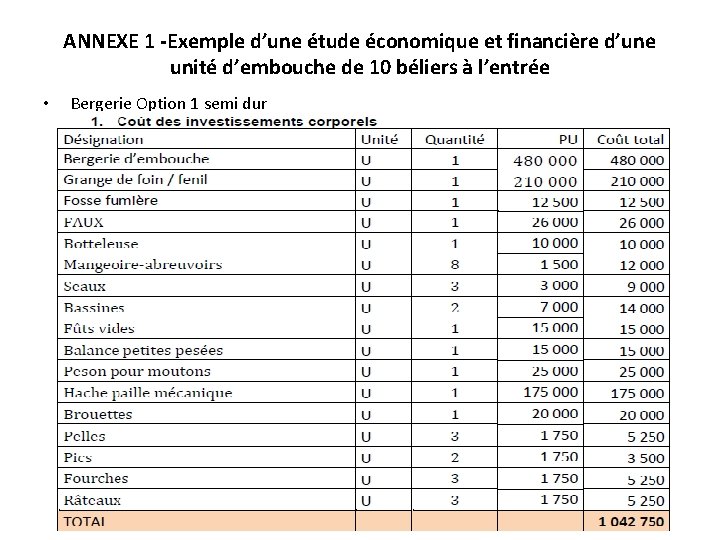

ANNEXE 1 -Exemple d’une étude économique et financière d’une unité d’embouche de 10 béliers à l’entrée • Bergerie Option 1 semi dur

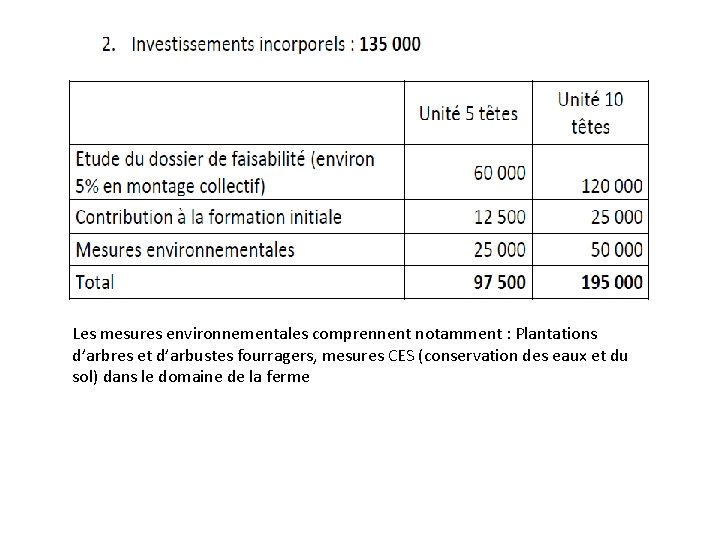

Les mesures environnementales comprennent notamment : Plantations d’arbres et d’arbustes fourragers, mesures CES (conservation des eaux et du sol) dans le domaine de la ferme

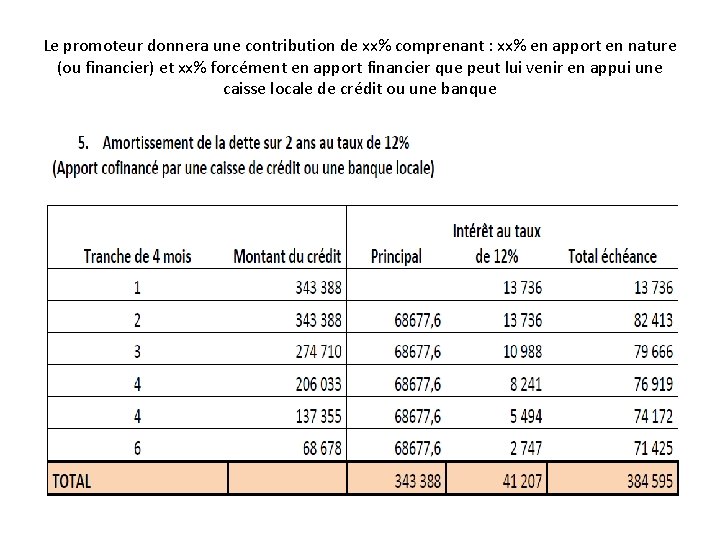

Le promoteur donnera une contribution de xx% comprenant : xx% en apport en nature (ou financier) et xx% forcément en apport financier que peut lui venir en appui une caisse locale de crédit ou une banque

Une analyse de sensibilité peu ramener ce taux à un niveau inférieur. Il reste cependant vrai que le taux de rentabilité comparé au tau des banques montre une faisabilité financière acceptable sous cet angle.

- Slides: 124