Radioanatomie des sinus de la face et variantes

- Slides: 48

Radioanatomie des sinus de la face et variantes de la normale

Plan I- Introduction II-Objectifs III- Rappel anatomique IV- Moyens d’exploration et radioanatomie normale A- Radiographie standard B- TDM C- IRM V- Variantes de la normale VI- conclusion

INTRODUCTION = ensemble des cavités aériennes développées au sein du massif facial Communiquent entre elles et avec les cavités nasales. • La radio anatomie complexe, sujette à plusieurs variations anatomiques -Certaines prédisposent aux sinusites chroniques. -D’autres à des complications chirurgicales intérêt de l’imagerie surtout la TDM.

OBJECTIFS • Connaître la radioanatomie normale en tomodensitométrie des cavités nasales et des sinus paranasaux. • reconnaître les principales variantes anatomiques.

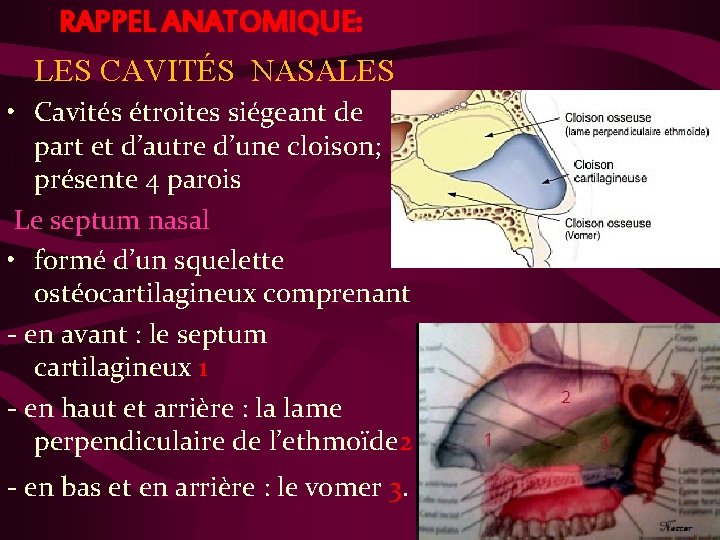

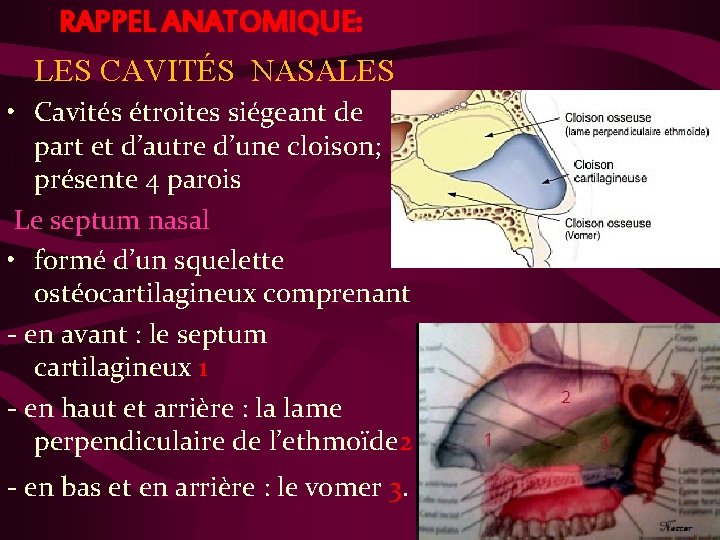

RAPPEL ANATOMIQUE: LES CAVITÉS NASALES • Cavités étroites siégeant de part et d’autre d’une cloison; présente 4 parois Le septum nasal • formé d’un squelette ostéocartilagineux comprenant - en avant : le septum cartilagineux 1 - en haut et arrière : la lame perpendiculaire de l’ethmoïde 2 - en bas et en arrière : le vomer 3.

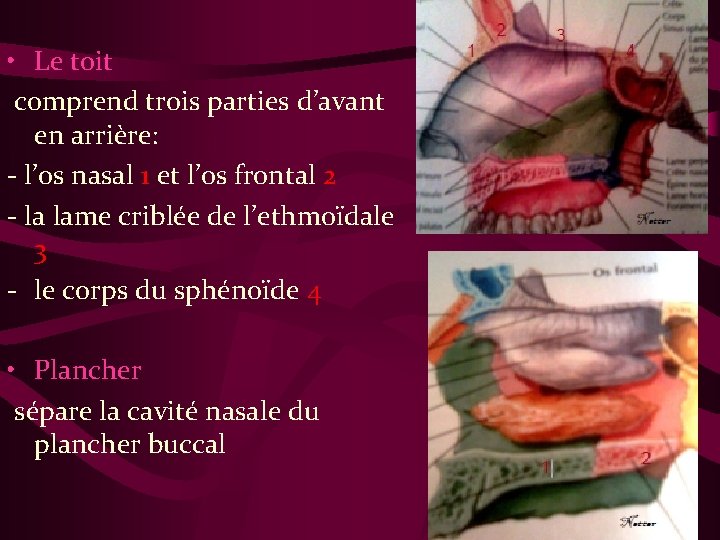

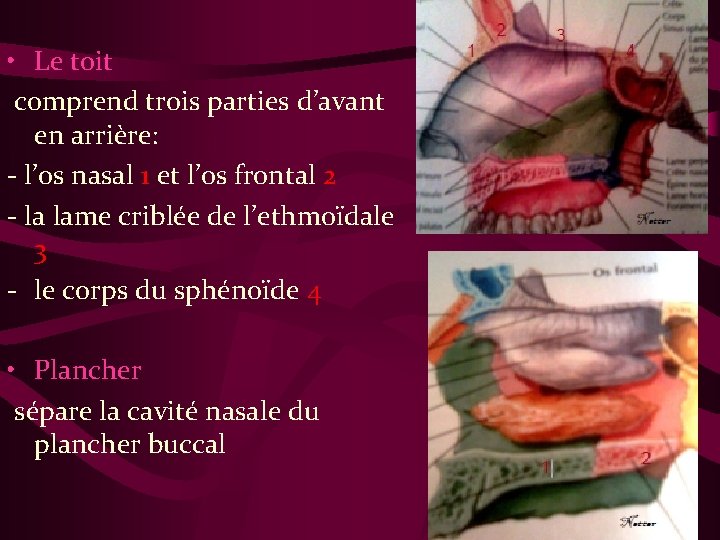

• Le toit comprend trois parties d’avant en arrière: - l’os nasal 1 et l’os frontal 2 - la lame criblée de l’ethmoïdale 3 - le corps du sphénoïde 4 • Plancher sépare la cavité nasale du plancher buccal

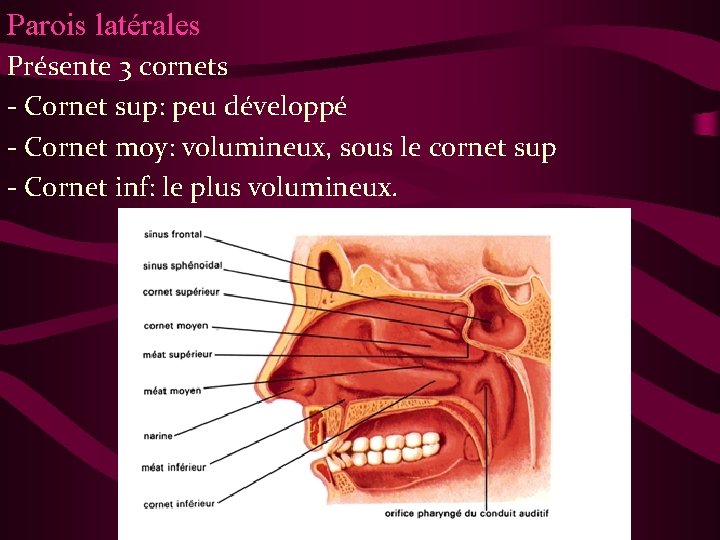

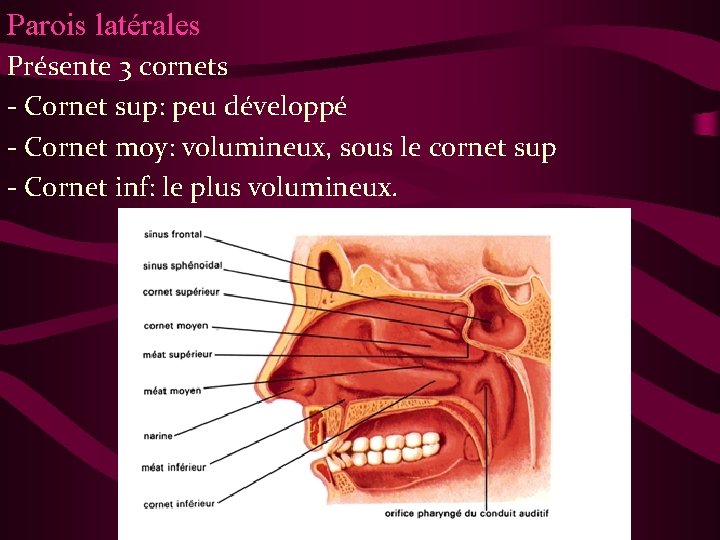

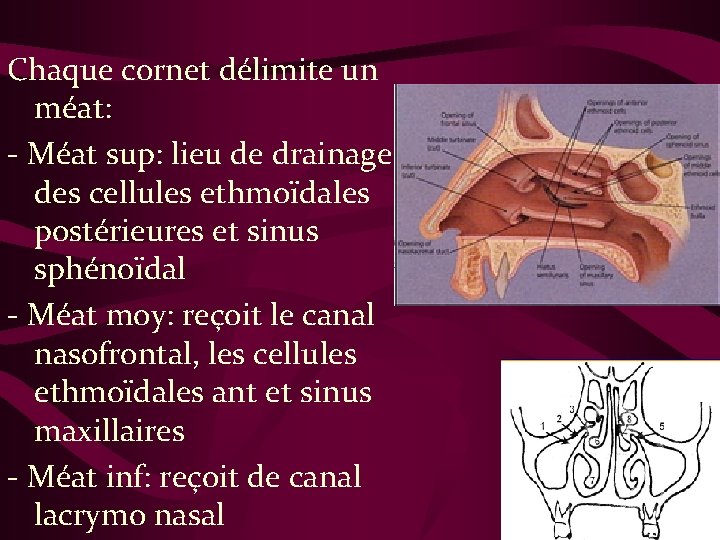

Parois latérales Présente 3 cornets - Cornet sup: peu développé - Cornet moy: volumineux, sous le cornet sup - Cornet inf: le plus volumineux.

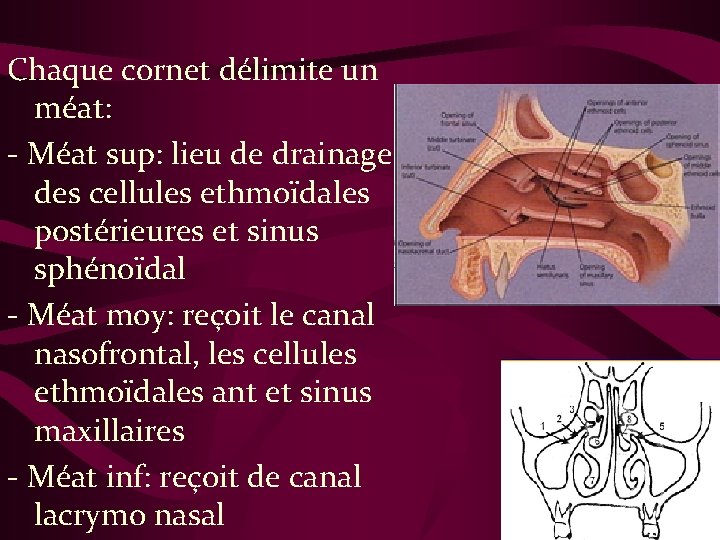

Chaque cornet délimite un méat: - Méat sup: lieu de drainage des cellules ethmoïdales postérieures et sinus sphénoïdal - Méat moy: reçoit le canal nasofrontal, les cellules ethmoïdales ant et sinus maxillaires - Méat inf: reçoit de canal lacrymo nasal

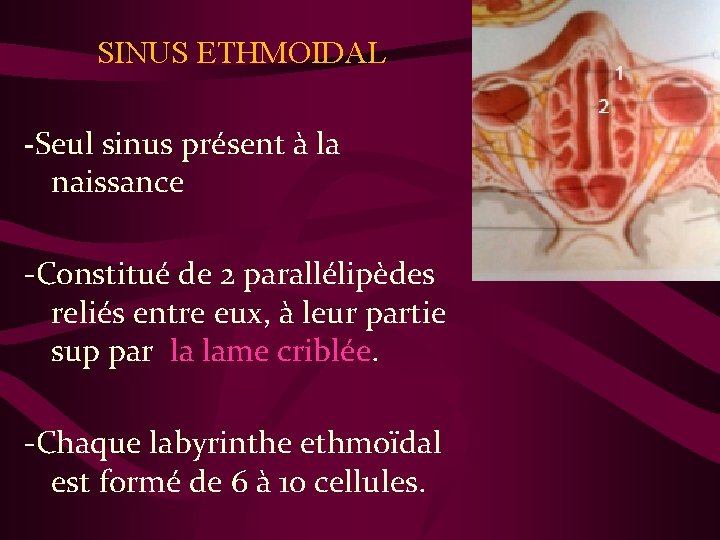

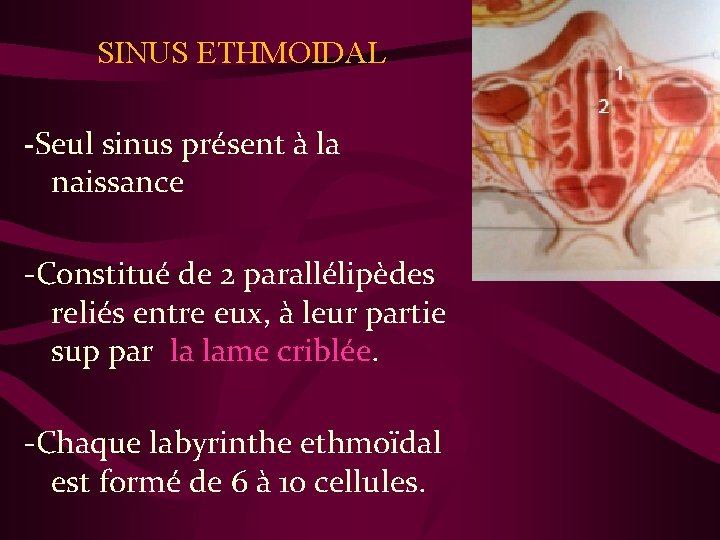

SINUS ETHMOIDAL -Seul sinus présent à la naissance -Constitué de 2 parallélipèdes reliés entre eux, à leur partie sup par la lame criblée. -Chaque labyrinthe ethmoïdal est formé de 6 à 10 cellules.

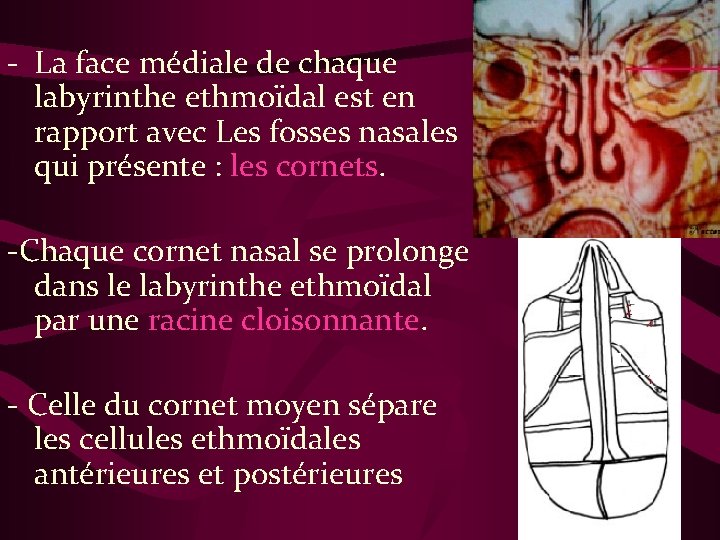

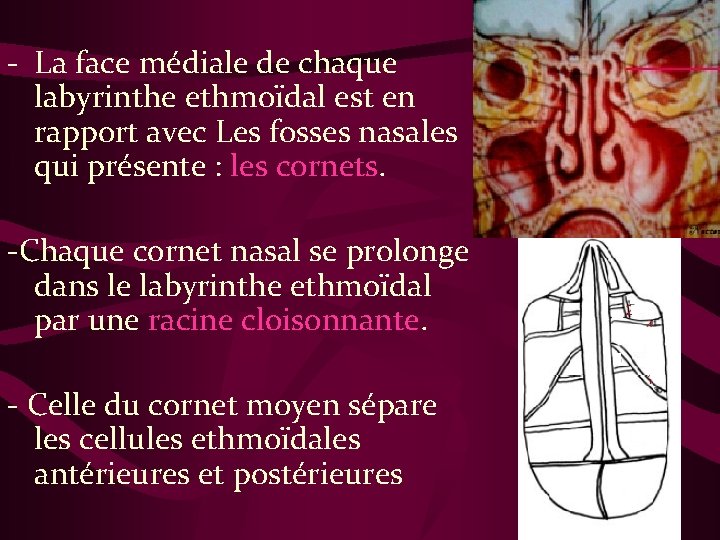

- La face médiale de chaque labyrinthe ethmoïdal est en rapport avec Les fosses nasales qui présente : les cornets. -Chaque cornet nasal se prolonge dans le labyrinthe ethmoïdal par une racine cloisonnante. - Celle du cornet moyen sépare les cellules ethmoïdales antérieures et postérieures

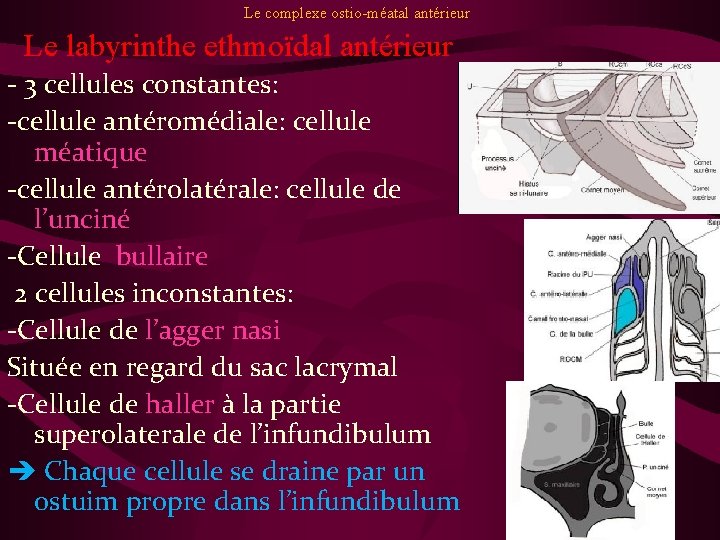

Le complexe ostio-méatal antérieur Comporte: -le labyrinthe ethmoïdal antérieur -les sinus frontaux -les sinus maxillaires ==>drainés par du méat moyen.

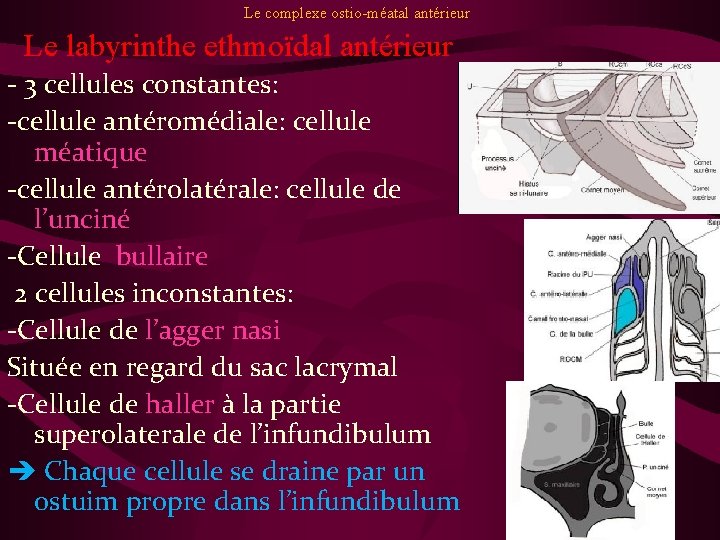

Le complexe ostio-méatal antérieur Le labyrinthe ethmoïdal antérieur - 3 cellules constantes: -cellule antéromédiale: cellule méatique -cellule antérolatérale: cellule de l’unciné -Cellule bullaire 2 cellules inconstantes: -Cellule de l’agger nasi Située en regard du sac lacrymal -Cellule de haller à la partie superolaterale de l’infundibulum Chaque cellule se draine par un ostuim propre dans l’infundibulum

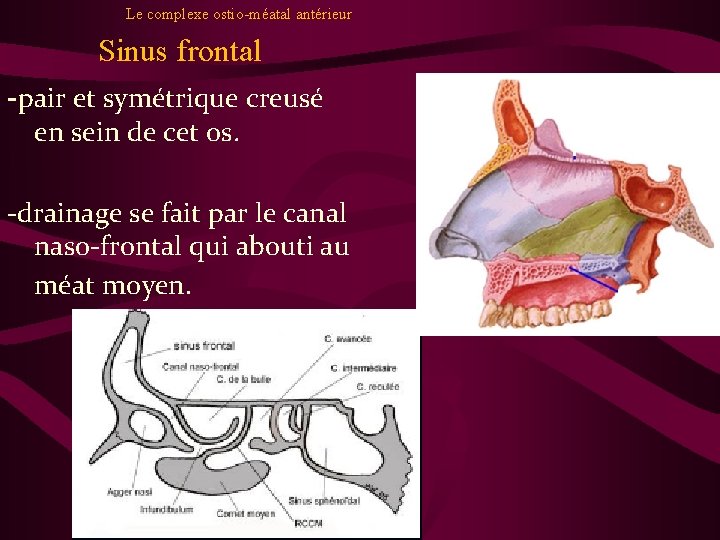

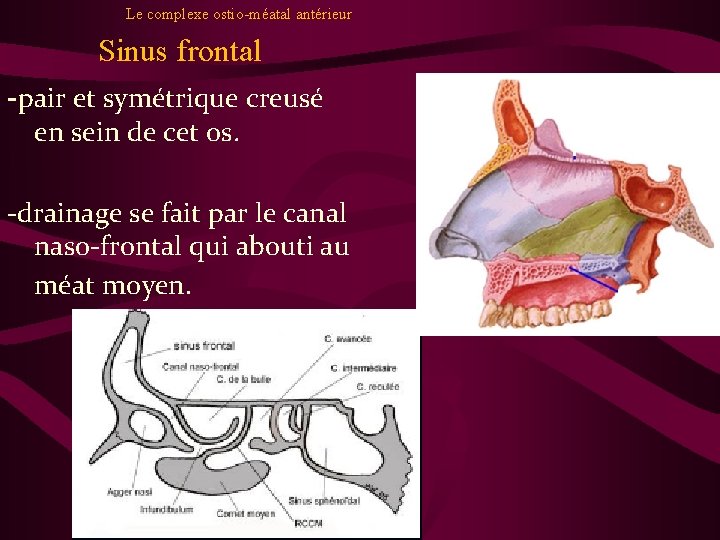

Le complexe ostio-méatal antérieur Sinus frontal -pair et symétrique creusé en sein de cet os. -drainage se fait par le canal naso-frontal qui abouti au méat moyen.

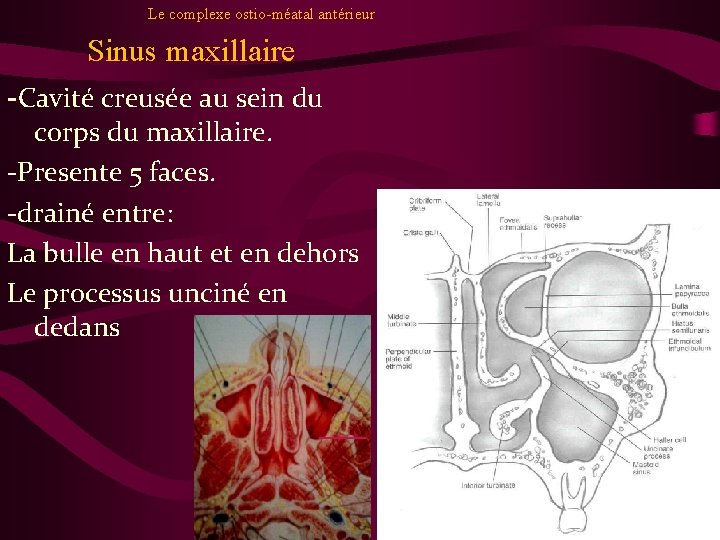

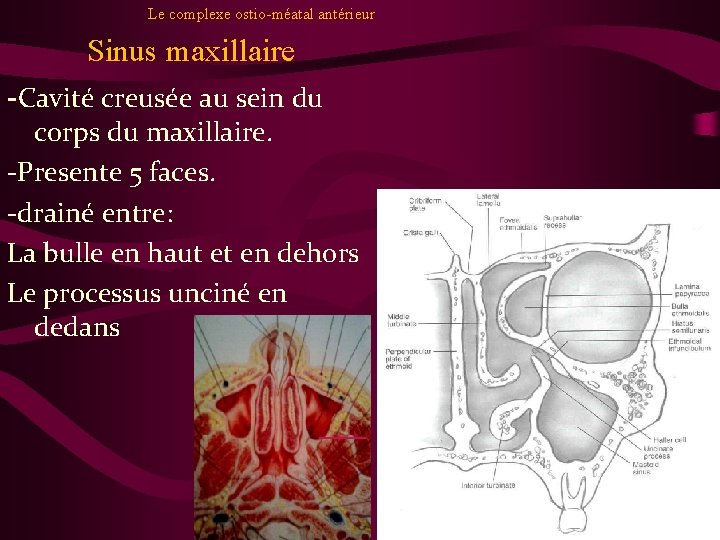

Le complexe ostio-méatal antérieur Sinus maxillaire -Cavité creusée au sein du corps du maxillaire. -Presente 5 faces. -drainé entre: La bulle en haut et en dehors Le processus unciné en dedans

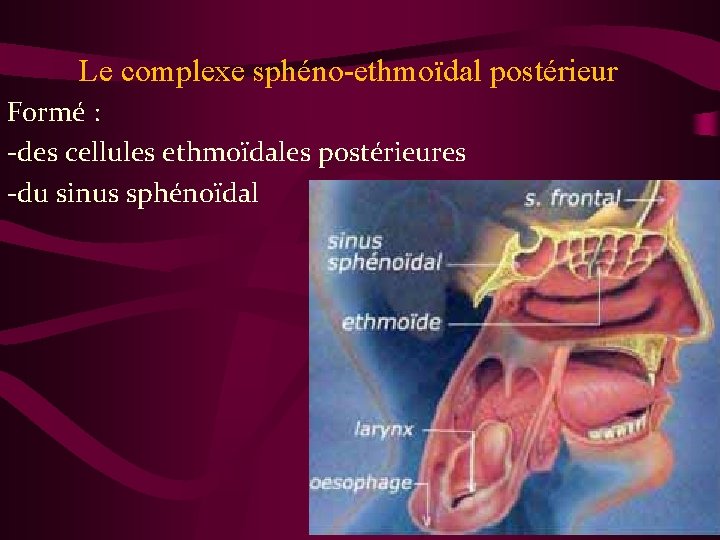

Le complexe sphéno-ethmoïdal postérieur Formé : -des cellules ethmoïdales postérieures -du sinus sphénoïdal

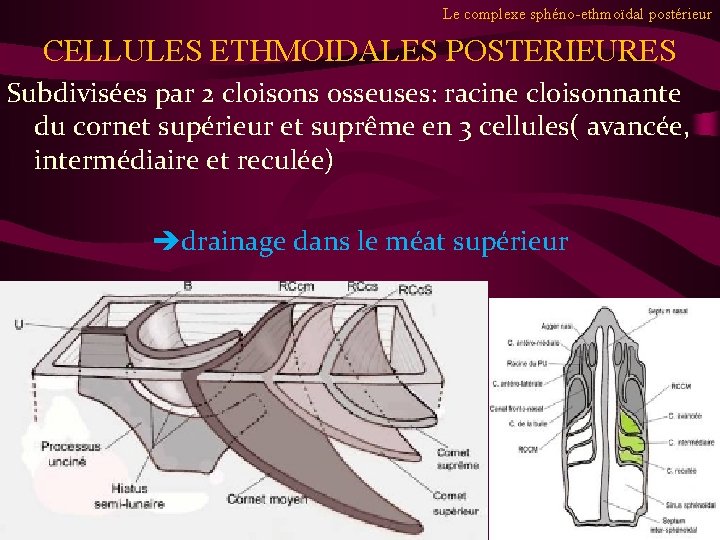

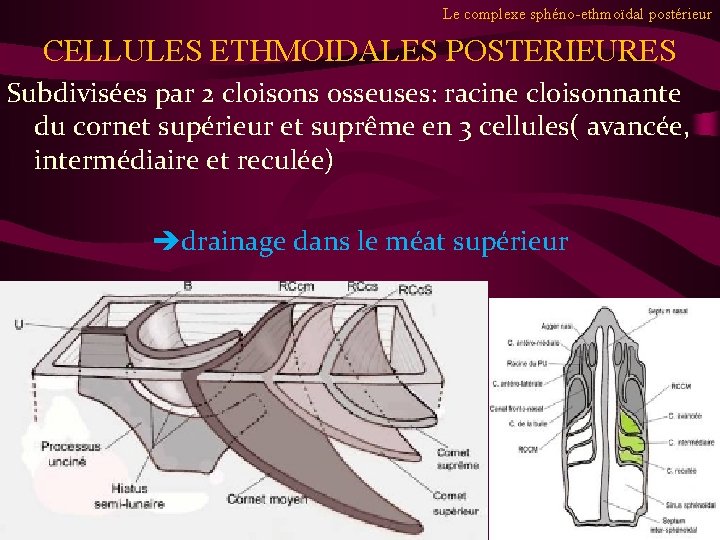

Le complexe sphéno-ethmoïdal postérieur CELLULES ETHMOIDALES POSTERIEURES Subdivisées par 2 cloisons osseuses: racine cloisonnante du cornet supérieur et suprême en 3 cellules( avancée, intermédiaire et reculée) drainage dans le méat supérieur

Le complexe sphéno-ethmoïdal postérieur SINUS SPHENOIDAL occupe de chaque côté une partie du corps du sphénoïde. Les 2 sinus sphénoïdaux séparés par une cloison qui prolonge le septum nasal. Chaque sinus débouche dans la fosse nasale homolatérale par un ostium propre.

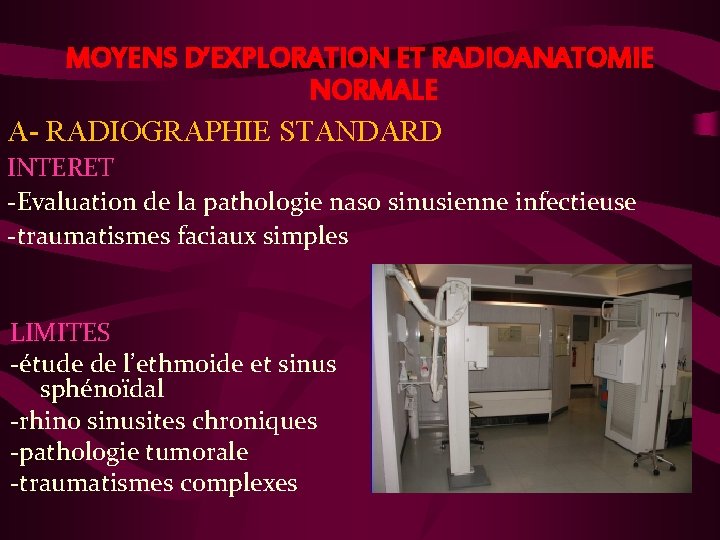

MOYENS D’EXPLORATION ET RADIOANATOMIE NORMALE A- RADIOGRAPHIE STANDARD INTERET -Evaluation de la pathologie naso sinusienne infectieuse -traumatismes faciaux simples LIMITES -étude de l’ethmoide et sinus sphénoïdal -rhino sinusites chroniques -pathologie tumorale -traumatismes complexes

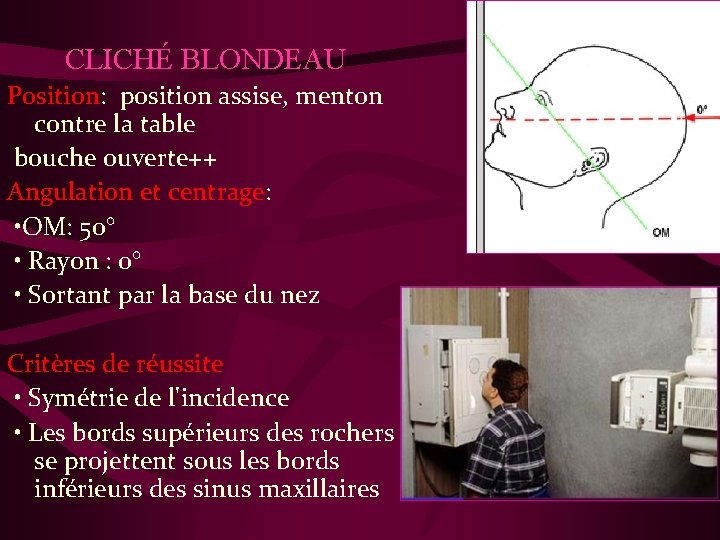

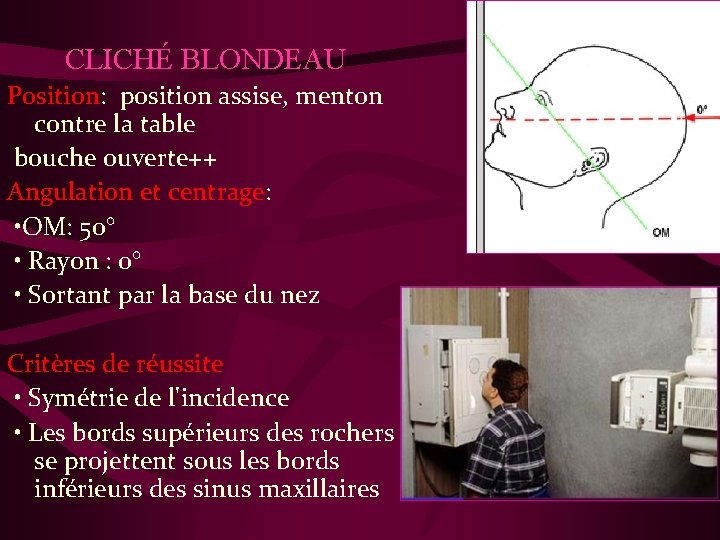

CLICHÉ BLONDEAU Position: position assise, menton contre la table bouche ouverte++ Angulation et centrage: • OM: 50° • Rayon : 0° • Sortant par la base du nez Critères de réussite • Symétrie de l'incidence • Les bords supérieurs des rochers se projettent sous les bords inférieurs des sinus maxillaires

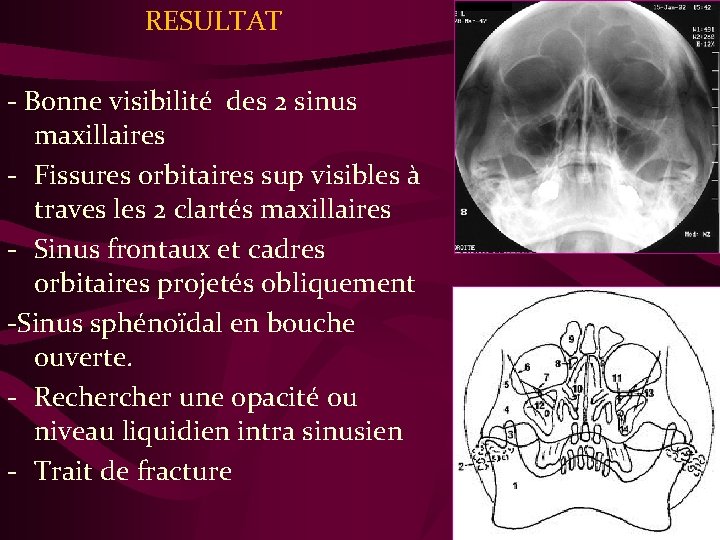

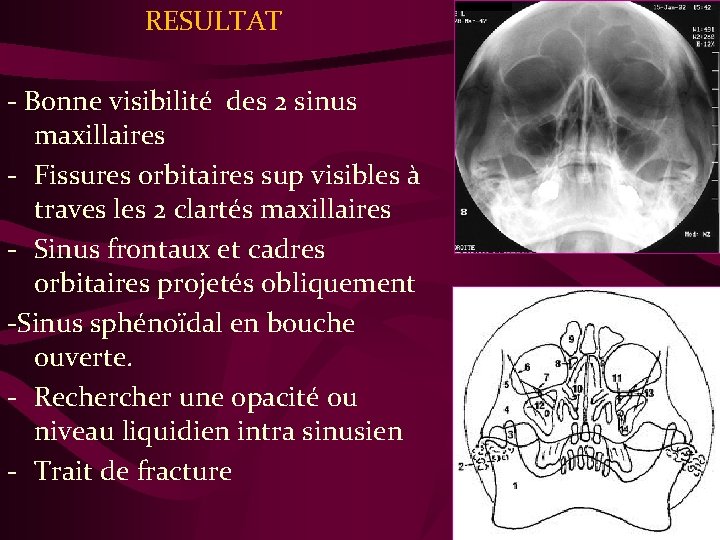

RESULTAT - Bonne visibilité des 2 sinus maxillaires - Fissures orbitaires sup visibles à traves les 2 clartés maxillaires - Sinus frontaux et cadres orbitaires projetés obliquement -Sinus sphénoïdal en bouche ouverte. - Recher une opacité ou niveau liquidien intra sinusien - Trait de fracture

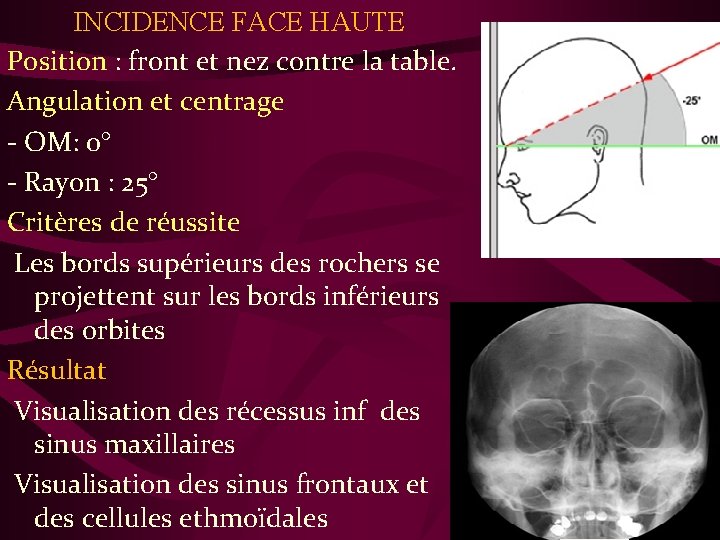

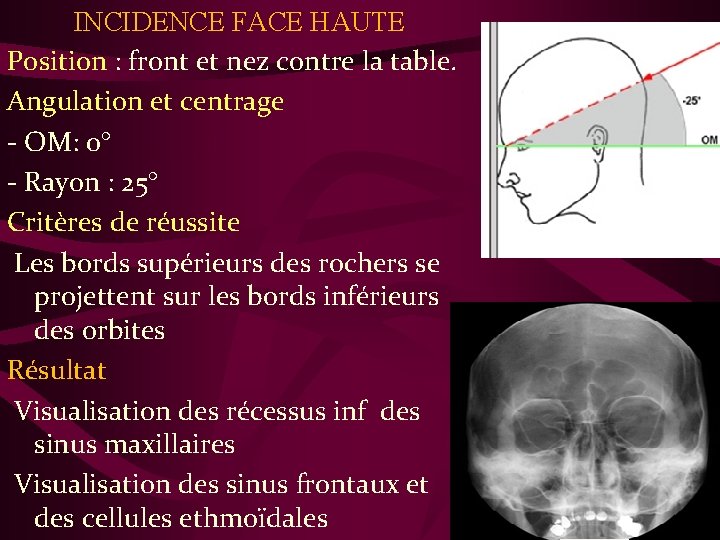

INCIDENCE FACE HAUTE Position : front et nez contre la table. Angulation et centrage - OM: 0° - Rayon : 25° Critères de réussite Les bords supérieurs des rochers se projettent sur les bords inférieurs des orbites Résultat Visualisation des récessus inf des sinus maxillaires Visualisation des sinus frontaux et des cellules ethmoïdales

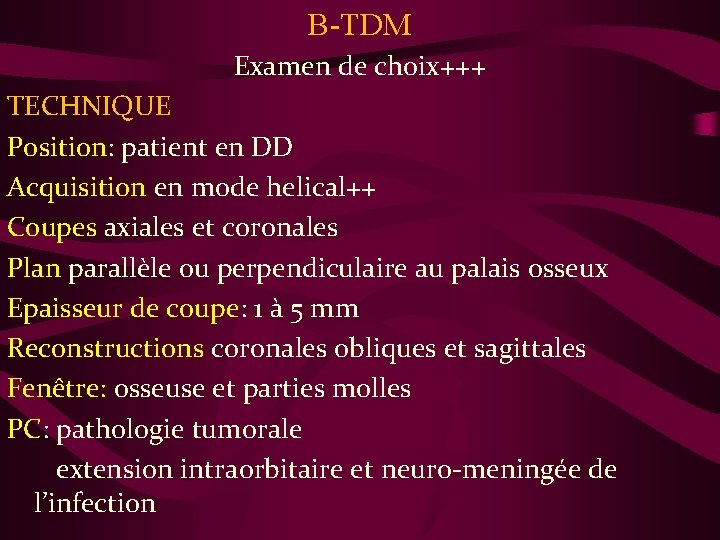

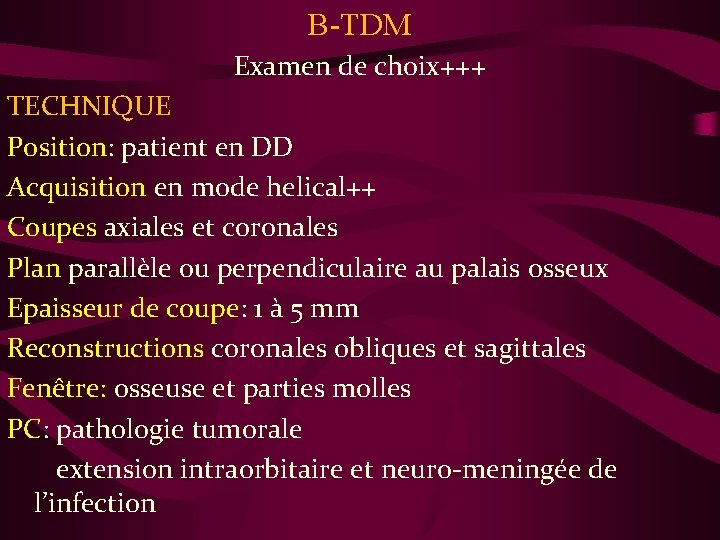

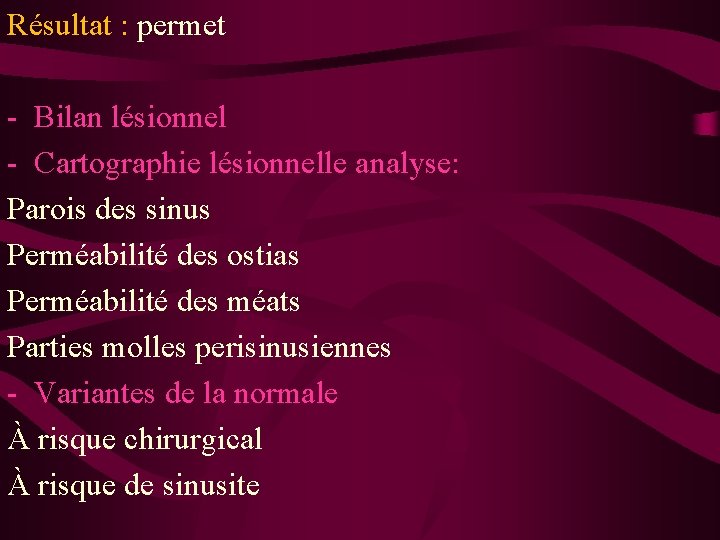

B-TDM Examen de choix+++ TECHNIQUE Position: patient en DD Acquisition en mode helical++ Coupes axiales et coronales Plan parallèle ou perpendiculaire au palais osseux Epaisseur de coupe: 1 à 5 mm Reconstructions coronales obliques et sagittales Fenêtre: osseuse et parties molles PC: pathologie tumorale extension intraorbitaire et neuro-meningée de l’infection

Résultat : permet - Bilan lésionnel - Cartographie lésionnelle analyse: Parois des sinus Perméabilité des ostias Perméabilité des méats Parties molles perisinusiennes - Variantes de la normale À risque chirurgical À risque de sinusite

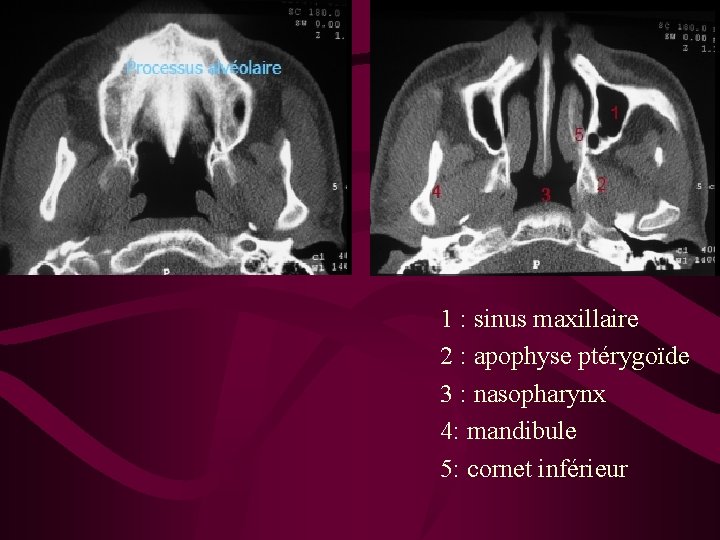

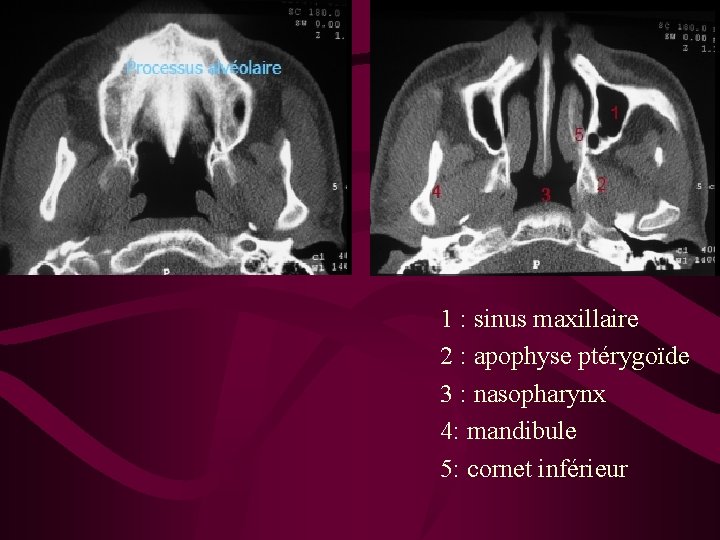

1 : sinus maxillaire 2 : apophyse ptérygoïde 3 : nasopharynx 4: mandibule 5: cornet inférieur

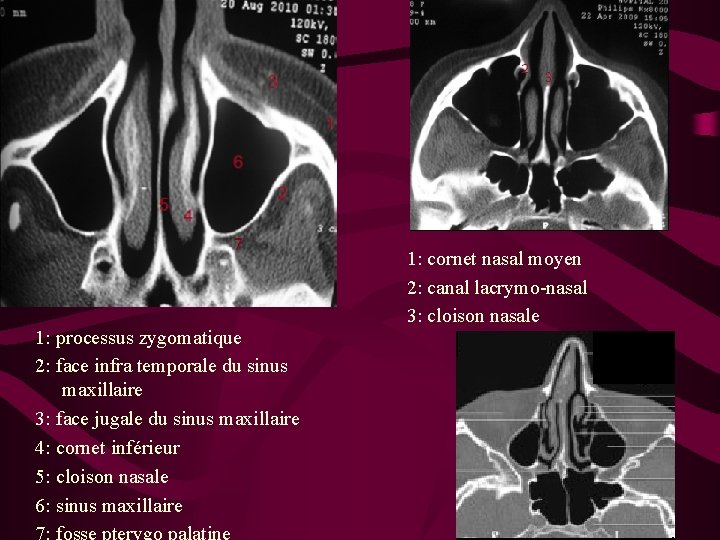

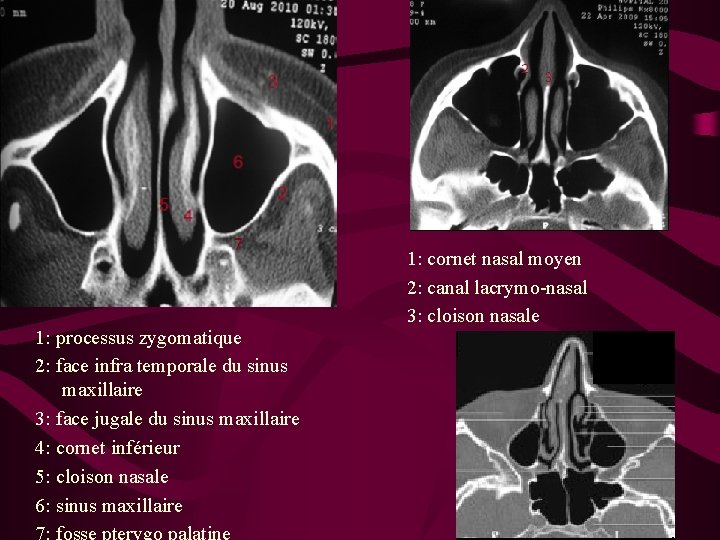

1: processus zygomatique 2: face infra temporale du sinus maxillaire 3: face jugale du sinus maxillaire 4: cornet inférieur 5: cloison nasale 6: sinus maxillaire 1: cornet nasal moyen 2: canal lacrymo-nasal 3: cloison nasale

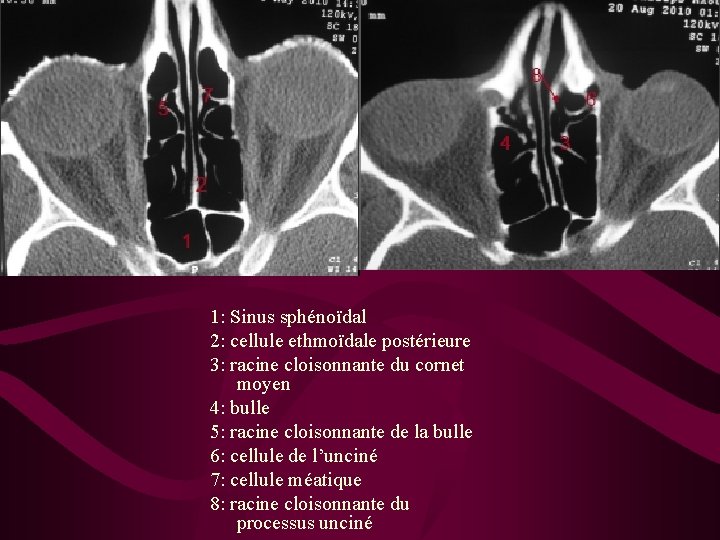

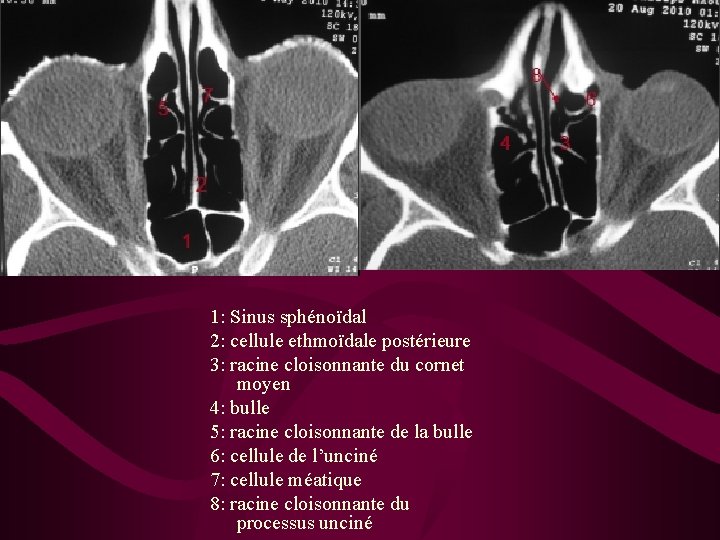

1: Sinus sphénoïdal 2: cellule ethmoïdale postérieure 3: racine cloisonnante du cornet moyen 4: bulle 5: racine cloisonnante de la bulle 6: cellule de l’unciné 7: cellule méatique 8: racine cloisonnante du processus unciné

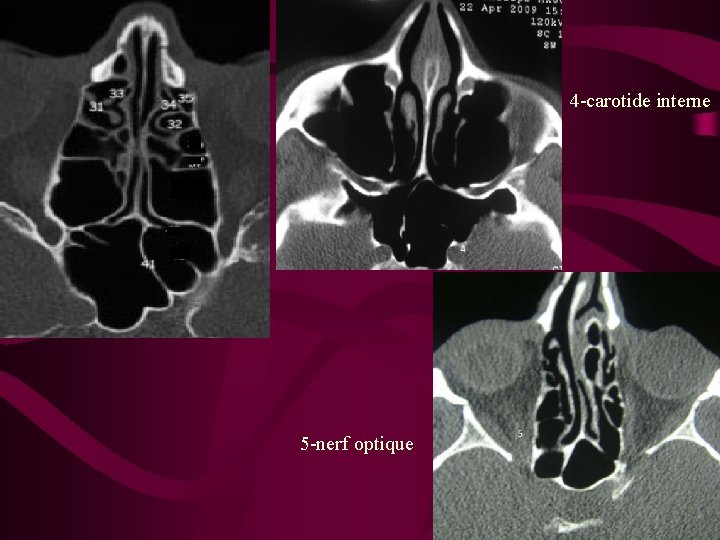

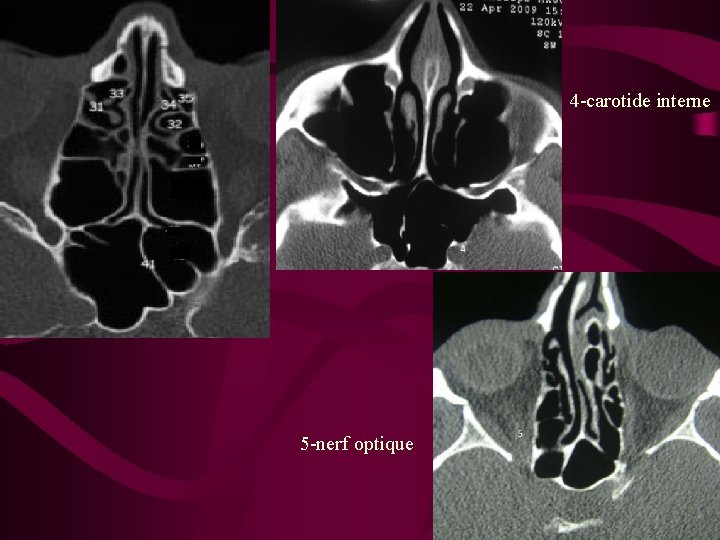

4 -carotide interne 5 -nerf optique

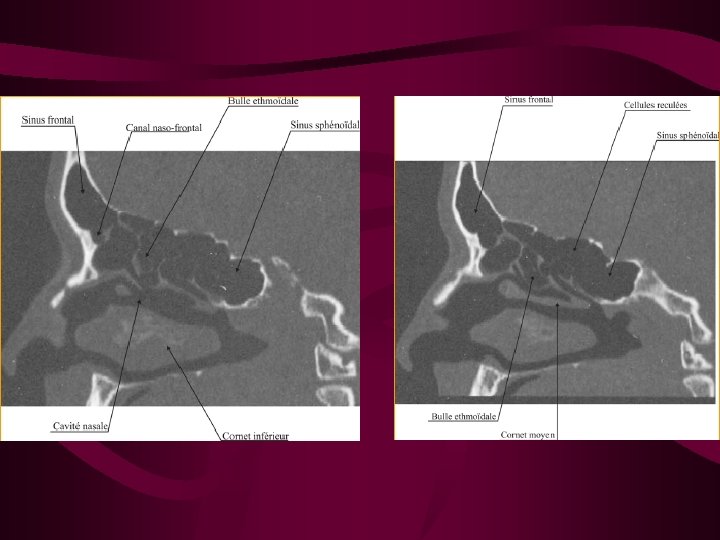

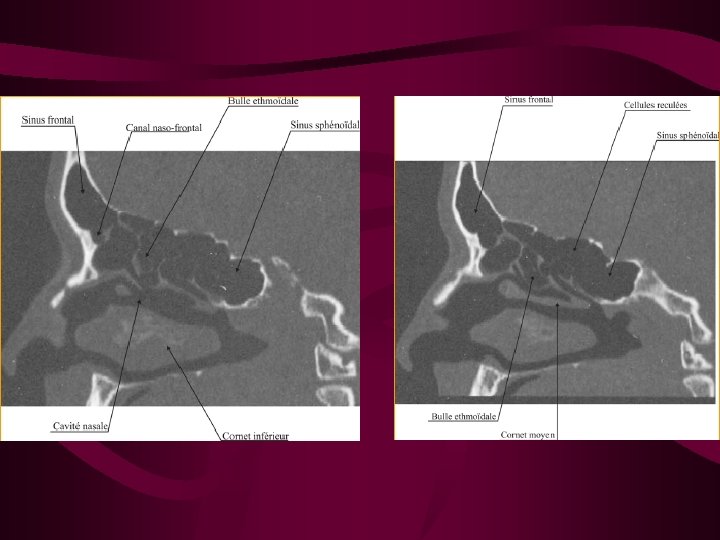

Sinus frontal

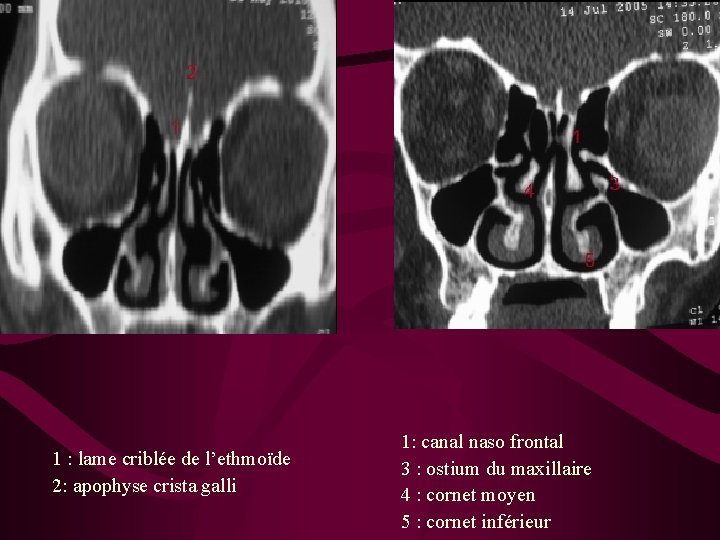

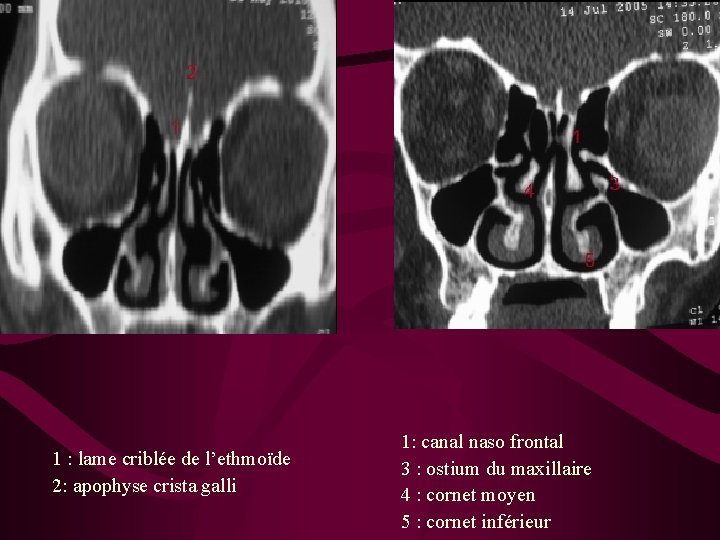

1 : lame criblée de l’ethmoïde 2: apophyse crista galli 1: canal naso frontal 3 : ostium du maxillaire 4 : cornet moyen 5 : cornet inférieur

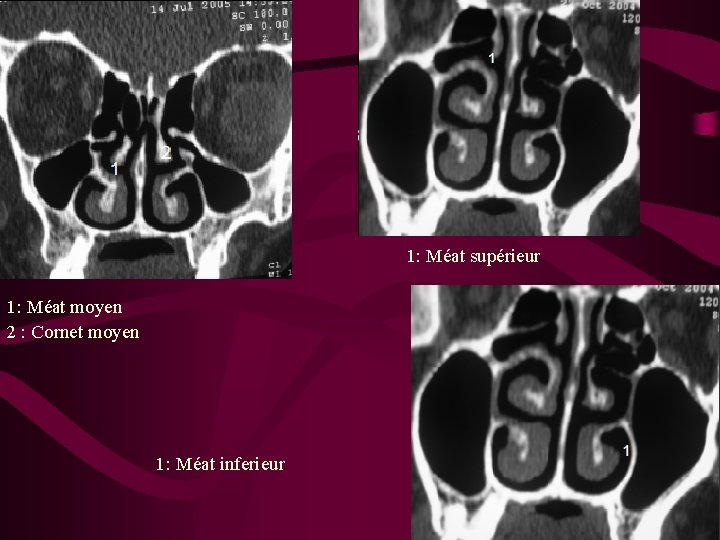

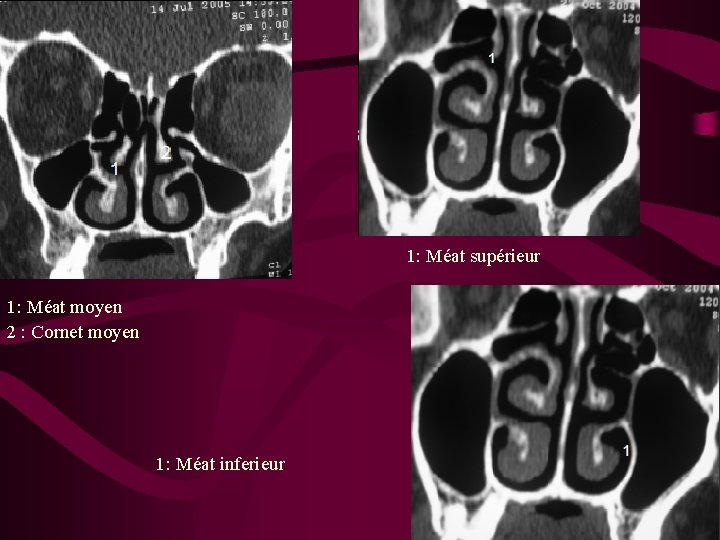

1: Méat supérieur 1: Méat moyen 2 : Cornet moyen 1: Méat inferieur

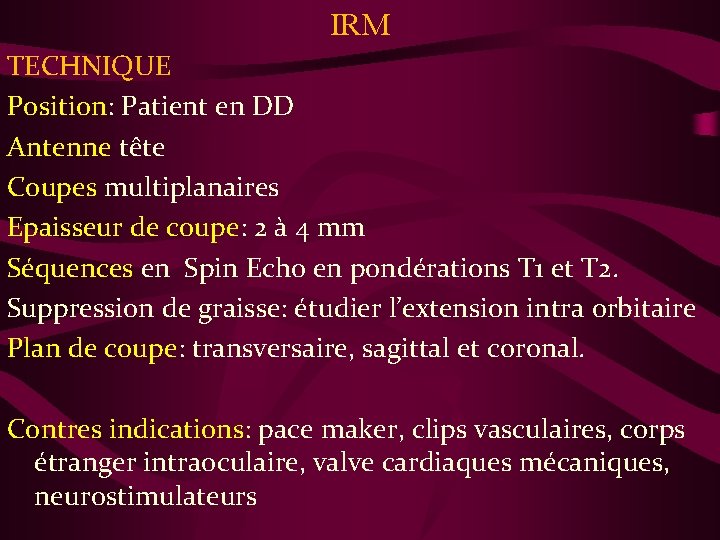

IRM TECHNIQUE Position: Patient en DD Antenne tête Coupes multiplanaires Epaisseur de coupe: 2 à 4 mm Séquences en Spin Echo en pondérations T 1 et T 2. Suppression de graisse: étudier l’extension intra orbitaire Plan de coupe: transversaire, sagittal et coronal. Contres indications: pace maker, clips vasculaires, corps étranger intraoculaire, valve cardiaques mécaniques, neurostimulateurs

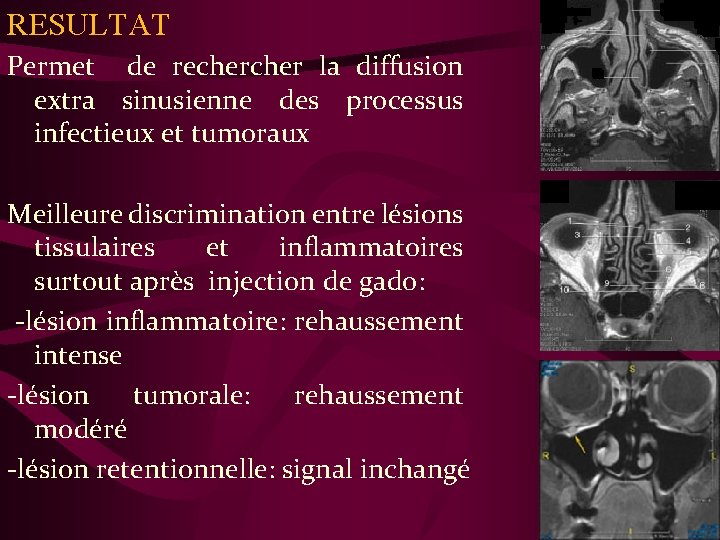

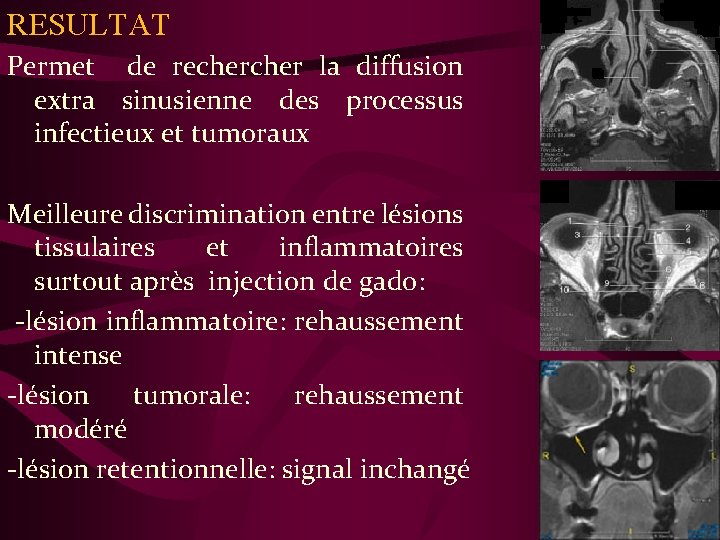

RESULTAT Permet de recher la diffusion extra sinusienne des processus infectieux et tumoraux Meilleure discrimination entre lésions tissulaires et inflammatoires surtout après injection de gado: -lésion inflammatoire: rehaussement intense -lésion tumorale: rehaussement modéré -lésion retentionnelle: signal inchangé

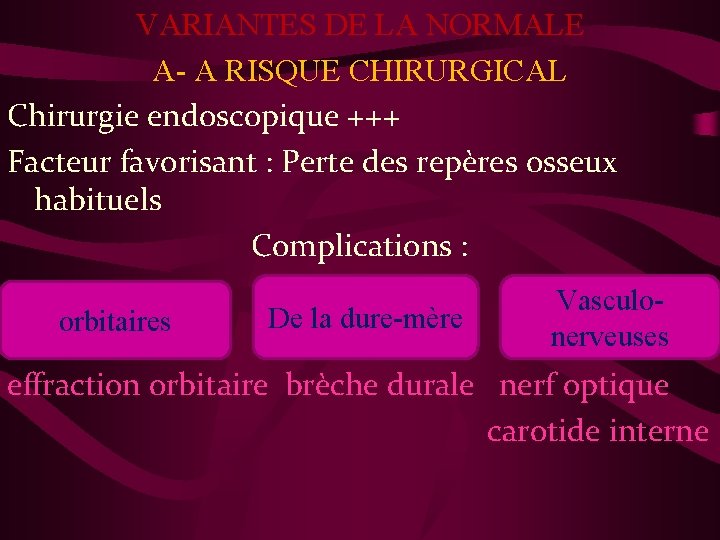

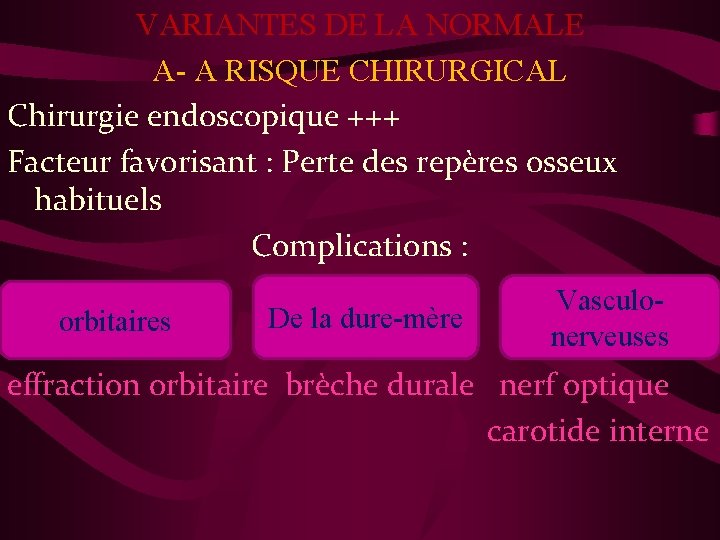

VARIANTES DE LA NORMALE A- A RISQUE CHIRURGICAL Chirurgie endoscopique +++ Facteur favorisant : Perte des repères osseux habituels Complications : orbitaires De la dure-mère Vasculonerveuses effraction orbitaire brèche durale nerf optique carotide interne

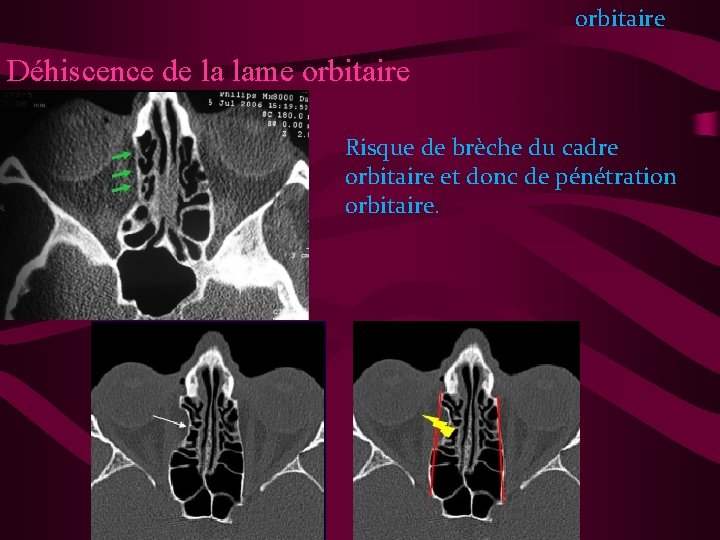

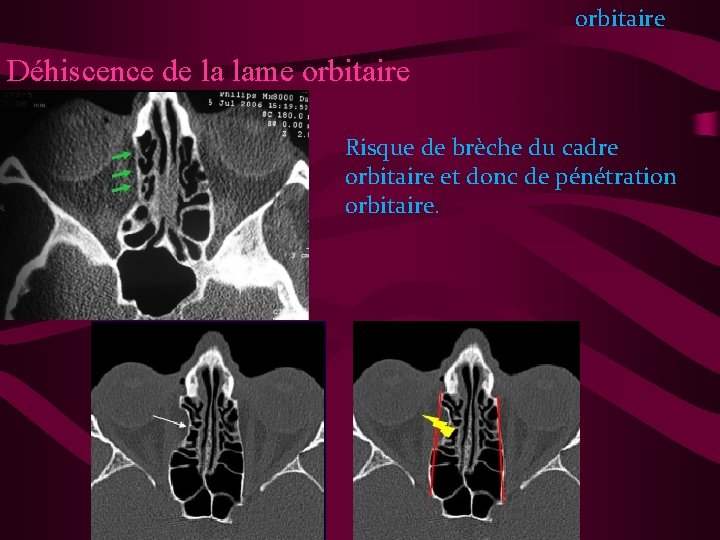

orbitaire Déhiscence de la lame orbitaire Risque de brèche du cadre orbitaire et donc de pénétration orbitaire.

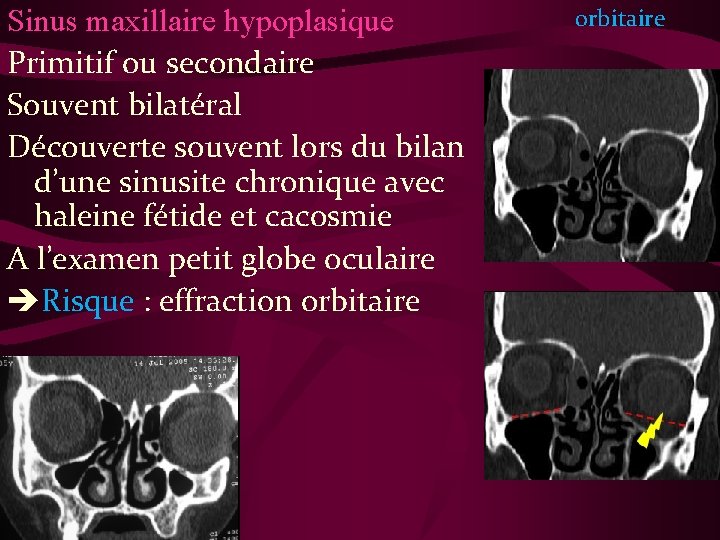

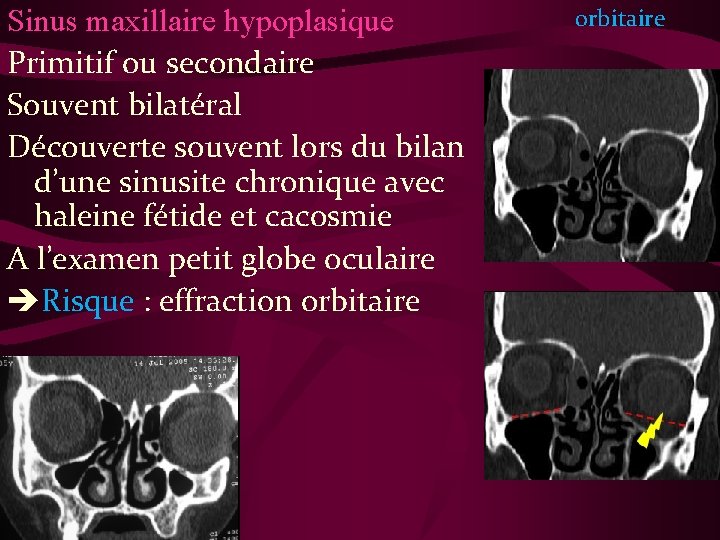

Sinus maxillaire hypoplasique Primitif ou secondaire Souvent bilatéral Découverte souvent lors du bilan d’une sinusite chronique avec haleine fétide et cacosmie A l’examen petit globe oculaire Risque : effraction orbitaire

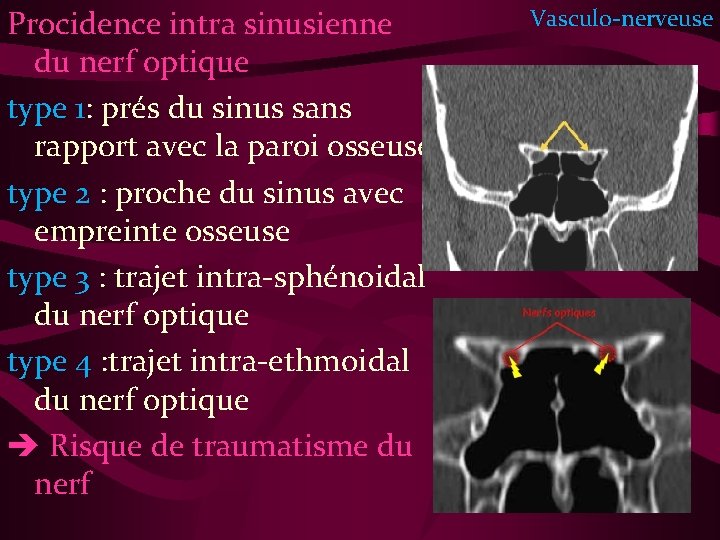

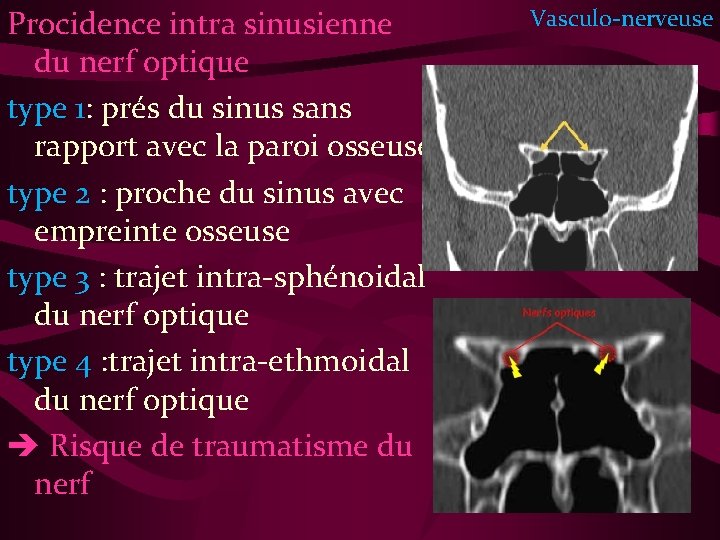

Procidence intra sinusienne du nerf optique type 1: prés du sinus sans rapport avec la paroi osseuse. type 2 : proche du sinus avec empreinte osseuse type 3 : trajet intra-sphénoidal du nerf optique type 4 : trajet intra-ethmoidal du nerf optique Risque de traumatisme du nerf Vasculo-nerveuse

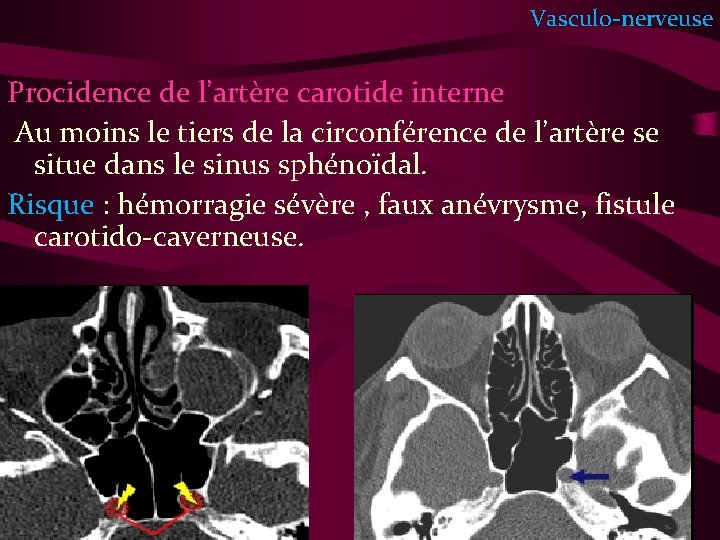

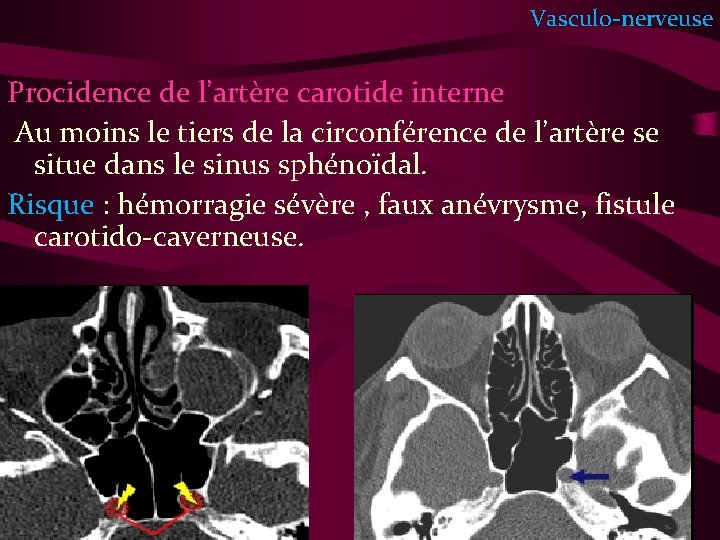

Vasculo-nerveuse Procidence de l’artère carotide interne Au moins le tiers de la circonférence de l’artère se situe dans le sinus sphénoïdal. Risque : hémorragie sévère , faux anévrysme, fistule carotido-caverneuse.

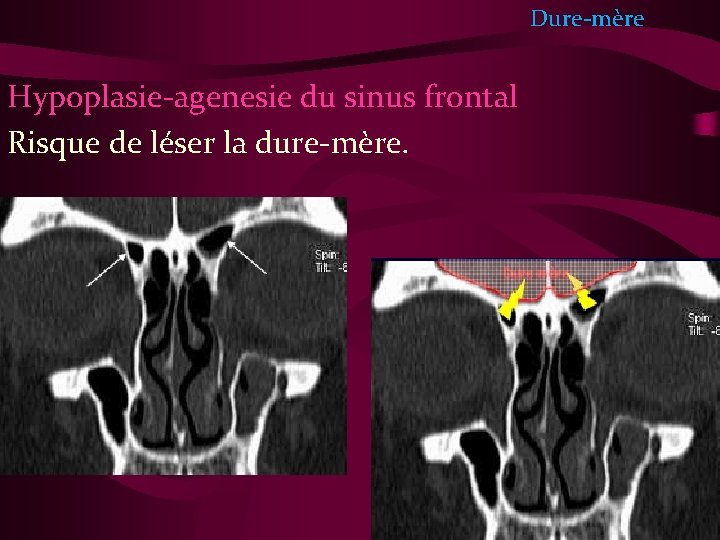

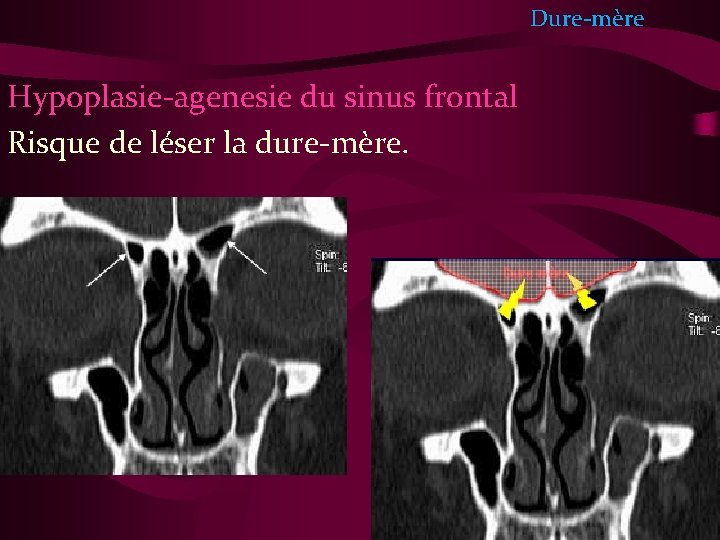

Dure-mère Hypoplasie-agenesie du sinus frontal Risque de léser la dure-mère.

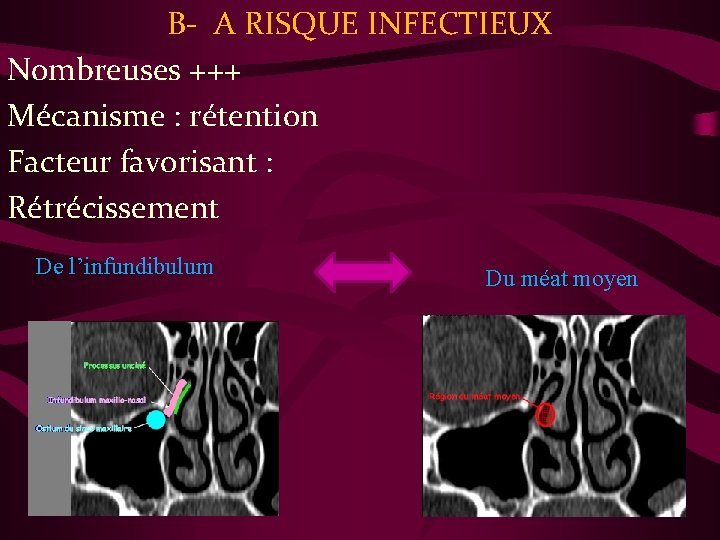

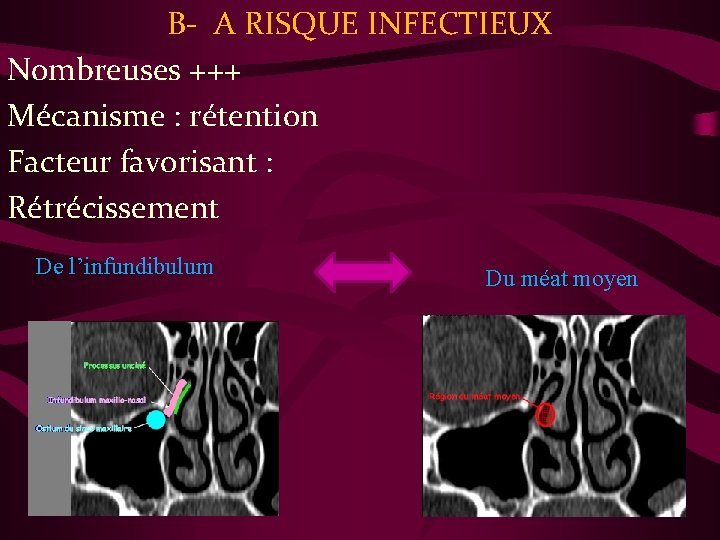

B- A RISQUE INFECTIEUX Nombreuses +++ Mécanisme : rétention Facteur favorisant : Rétrécissement De l’infundibulum Du méat moyen

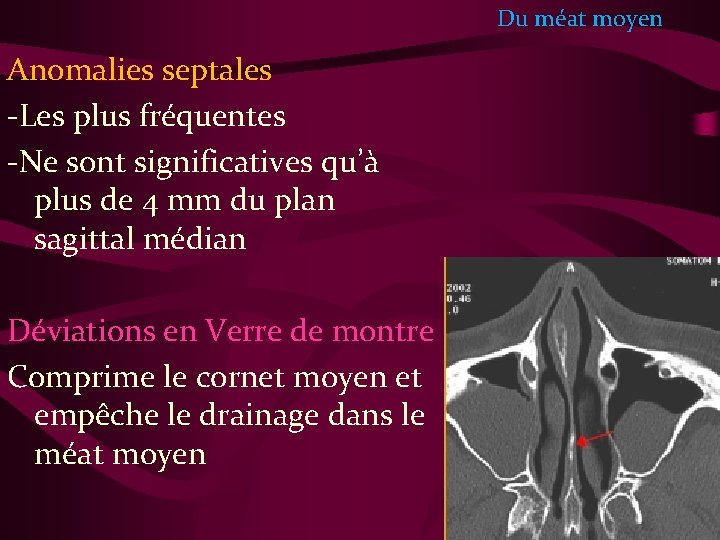

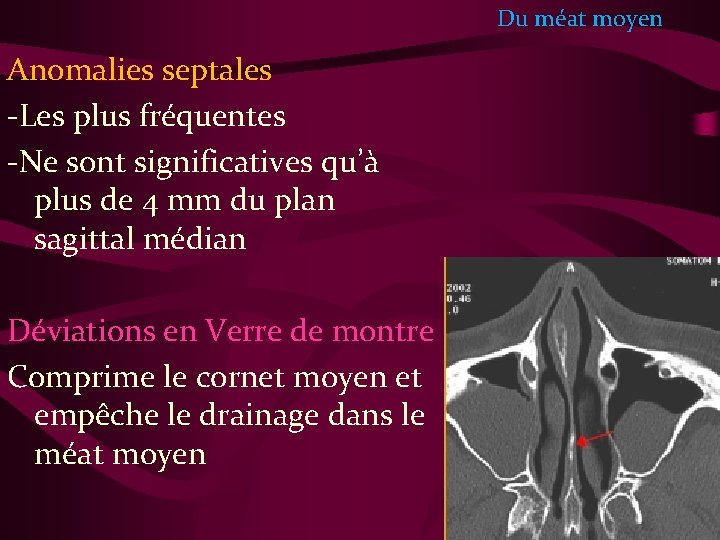

Du méat moyen Anomalies septales -Les plus fréquentes -Ne sont significatives qu’à plus de 4 mm du plan sagittal médian Déviations en Verre de montre Comprime le cornet moyen et empêche le drainage dans le méat moyen

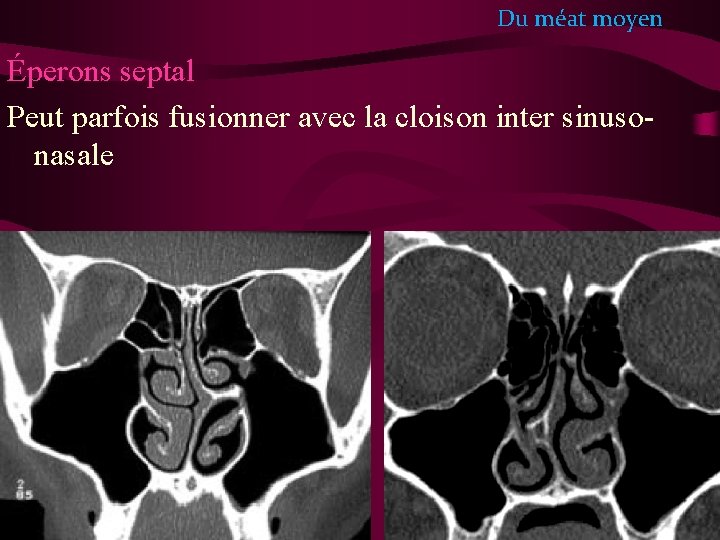

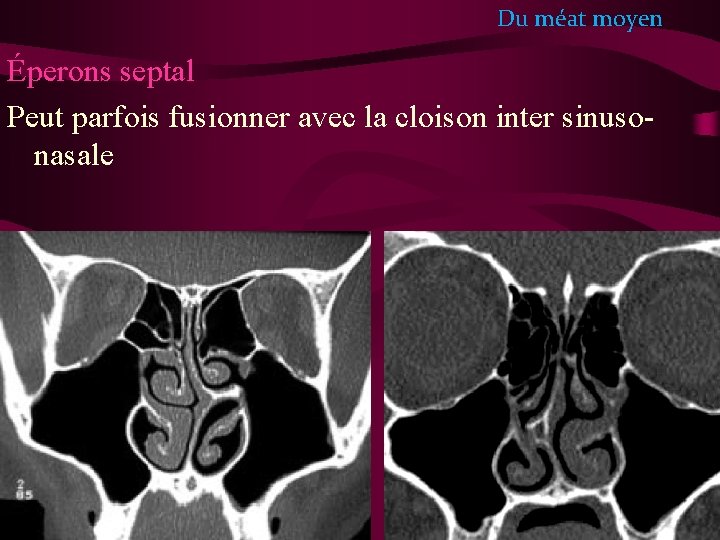

Du méat moyen Éperons septal Peut parfois fusionner avec la cloison inter sinusonasale

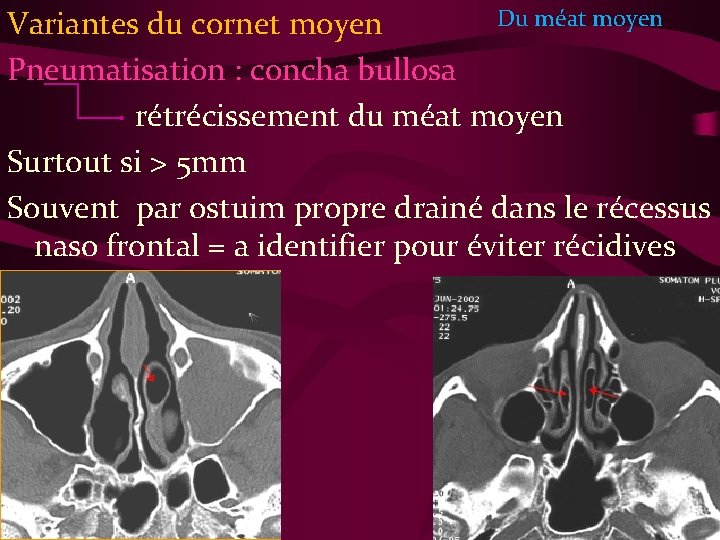

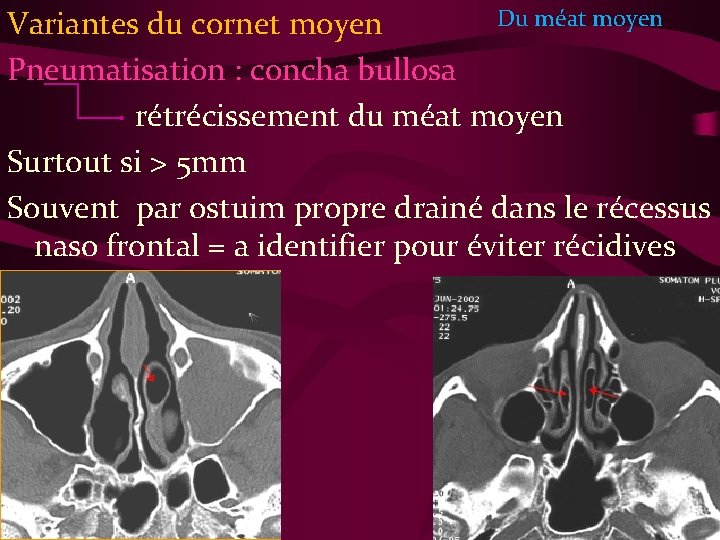

Du méat moyen Variantes du cornet moyen Pneumatisation : concha bullosa rétrécissement du méat moyen Surtout si > 5 mm Souvent par ostuim propre drainé dans le récessus naso frontal = a identifier pour éviter récidives

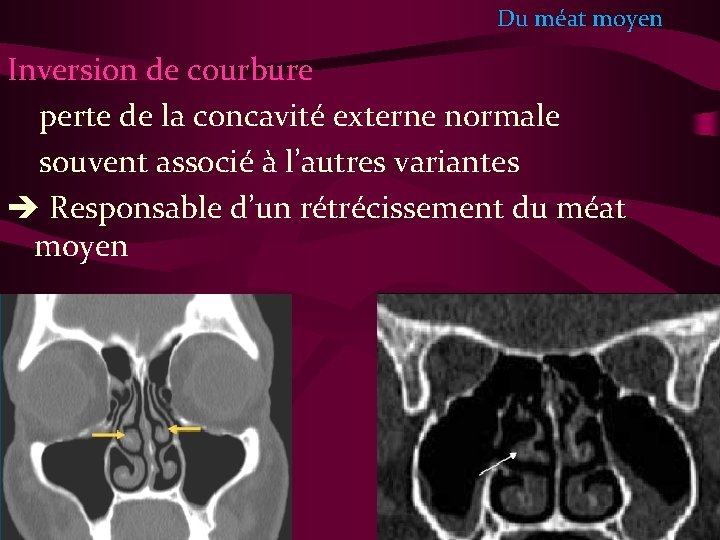

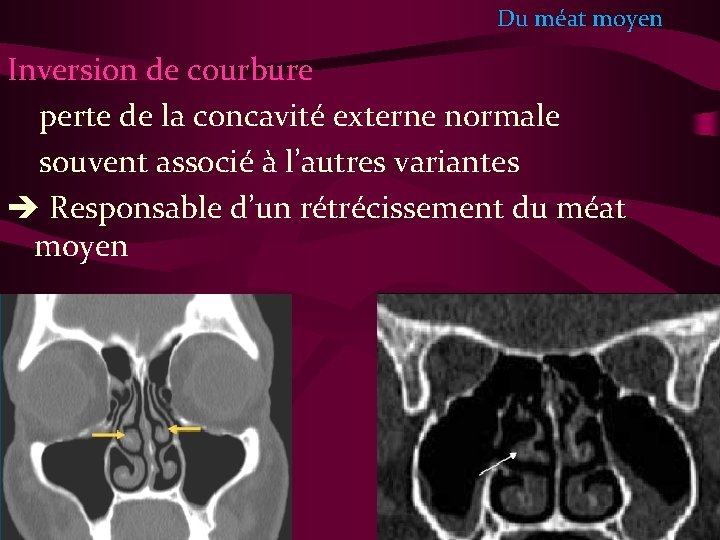

Du méat moyen Inversion de courbure perte de la concavité externe normale souvent associé à l’autres variantes Responsable d’un rétrécissement du méat moyen

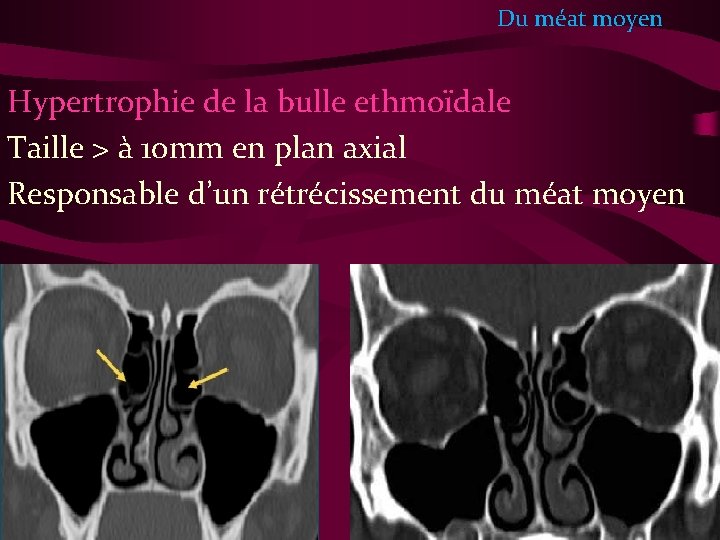

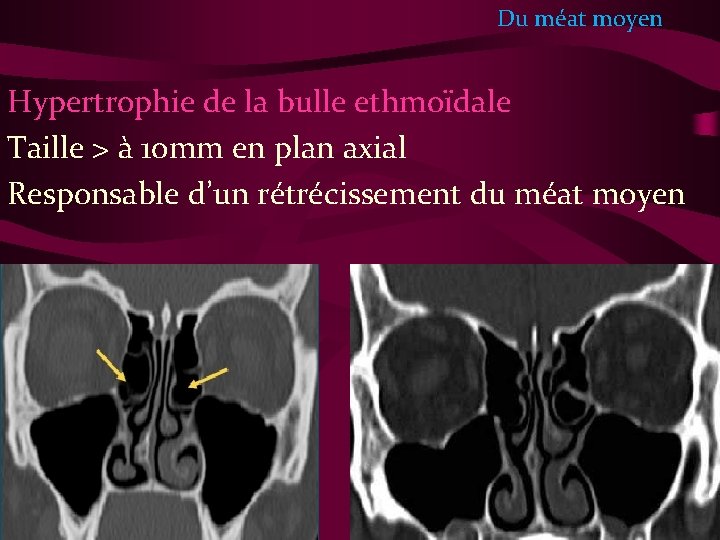

Du méat moyen Hypertrophie de la bulle ethmoïdale Taille > à 10 mm en plan axial Responsable d’un rétrécissement du méat moyen

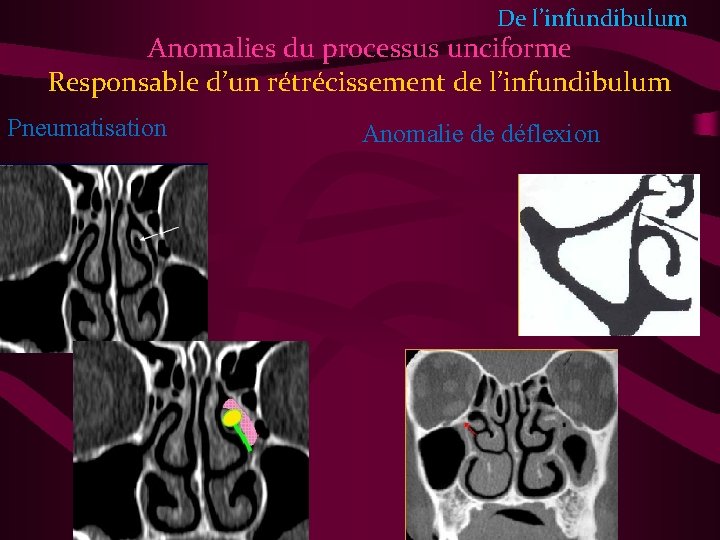

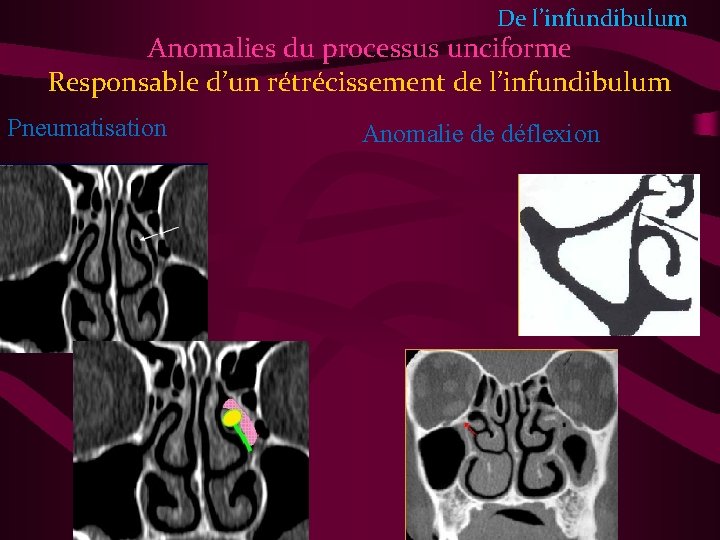

De l’infundibulum Anomalies du processus unciforme Responsable d’un rétrécissement de l’infundibulum Pneumatisation Anomalie de déflexion

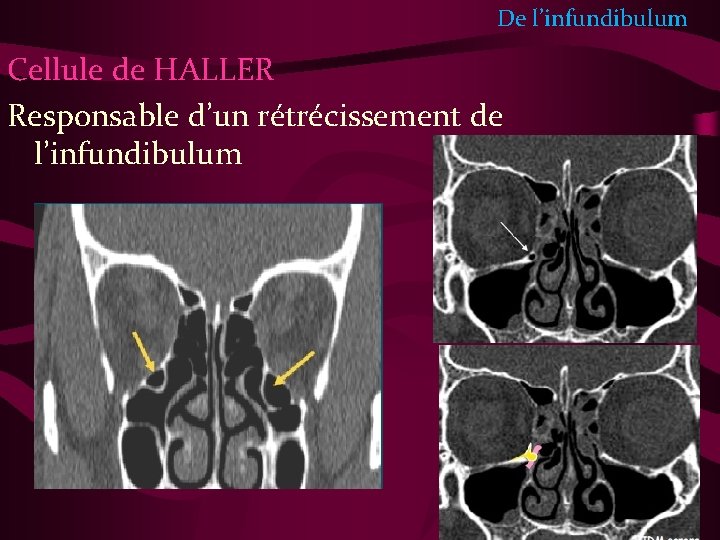

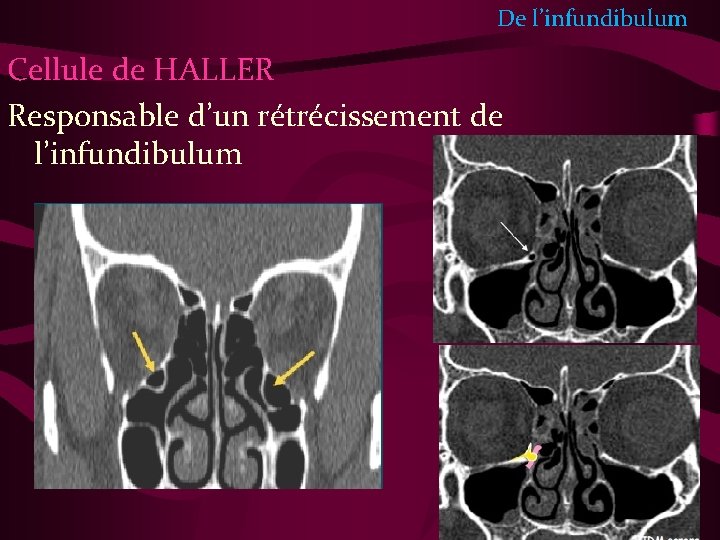

De l’infundibulum Cellule de HALLER Responsable d’un rétrécissement de l’infundibulum

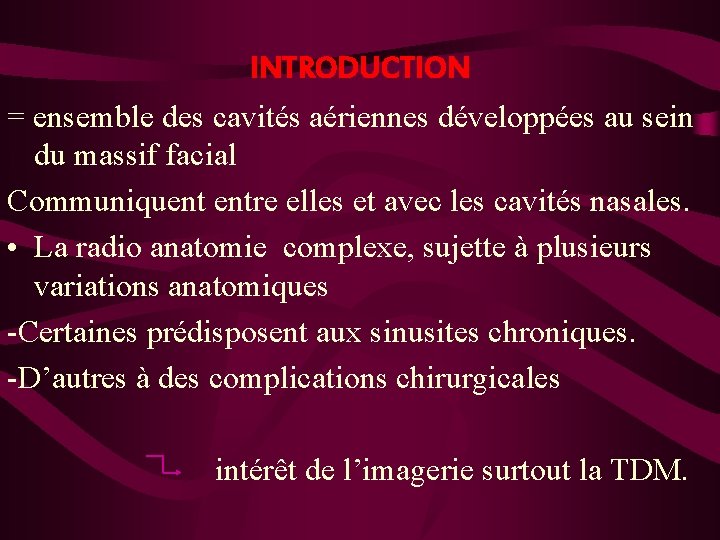

CONCLUSION • Identifier les variantes des sinus de la face est un impératif lors de l’interprétation des TDM nasosinusiennes. • Leur connaissance est un des facteurs permettant d’éviter certaines complications opératoires.