Pumpspeicherkraftwerk PSW Lerngebiet Energieressourcen schonen Erstellt von Julian

Pumpspeicherkraftwerk (PSW) Lerngebiet: Energieressourcen schonen Erstellt von: Julian H.

Gliederung • • • Woher hat Wasser Energie? Wo und Warum gibt es Pumpspeicherkraftwerke? Aufbau und Funktionsweise Energieumwandlungsvorgänge und Wirkungsgrad Physikalische Grundlagen Turbinen Anwendungsbespiele und Besonderheiten Umwelt Wirtschaftlich und Rentabilität Zukunft und Alternativen

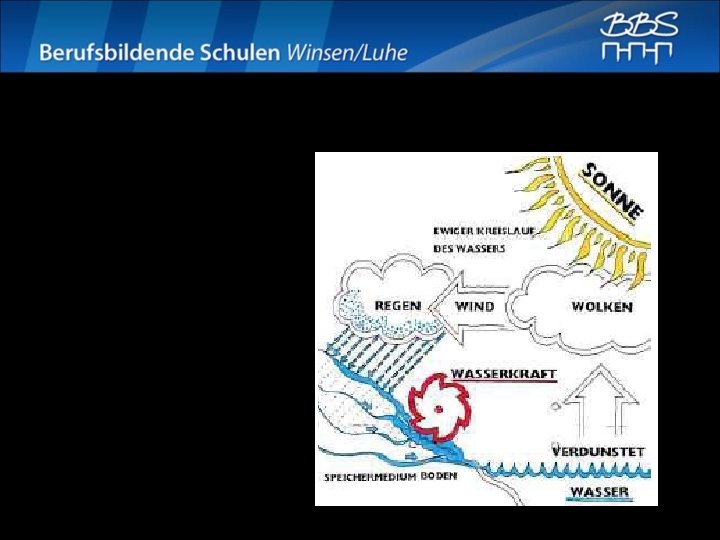

Woher hat Wasser Energie?

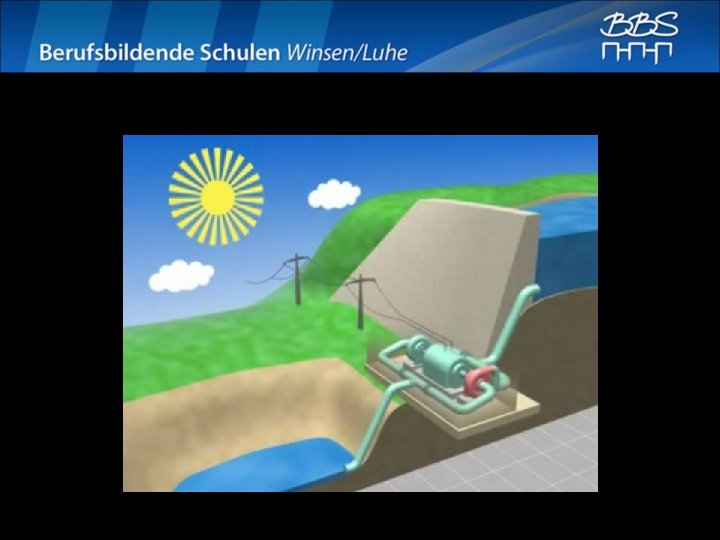

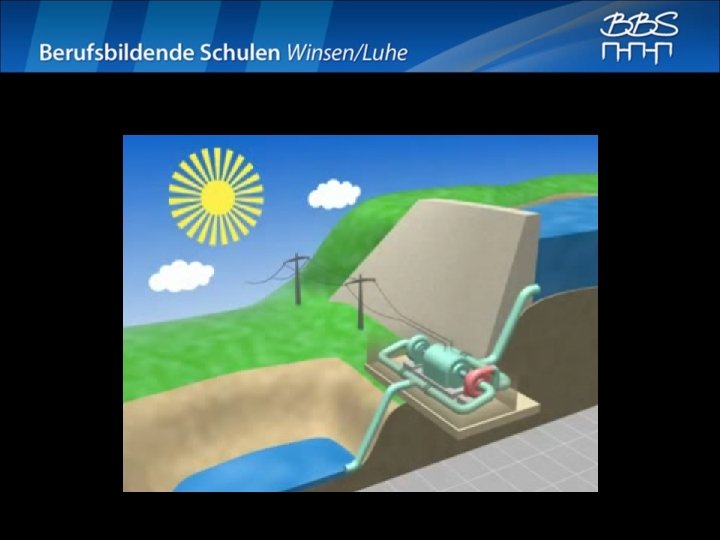

Wasser als „Energieträger“ Der natürliche Wasserkreislauf mit Verdunstung, Niederschlag und Abfluß zum Meer wird durch die Sonneneinstrahlung aufrechterhalten. Die Stromerzeugung mittels Wasserkraftwerken ist also eine indirekte Nutzung der Sonnenenergie.

Wasser als „Energiespeicher“ Ein Pumpspeicherkraftwerk ist: • Eine besondere Form eines Speicherkraftwerkes • stationärer Speicher von (elektrischer) Energie • ein Energiewandler, kein Kraftwerk im herkömmlichen Sinn • ein Regel- und Spitzenlastkraftwerk

Wo und warum?

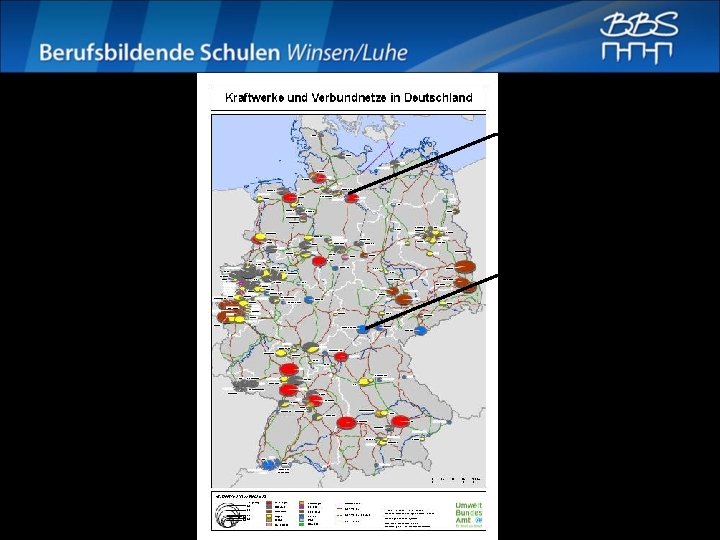

Standortwahl von PSW Kriterien: • Versorgungszentrum • Geographischen und topographische Gegebenheiten o Natürliche Zuflüssen, Seen, Flüsse o Kurze Entfernung zwischen Oberbecken und Unterbecken bei großen Höhenunterschied

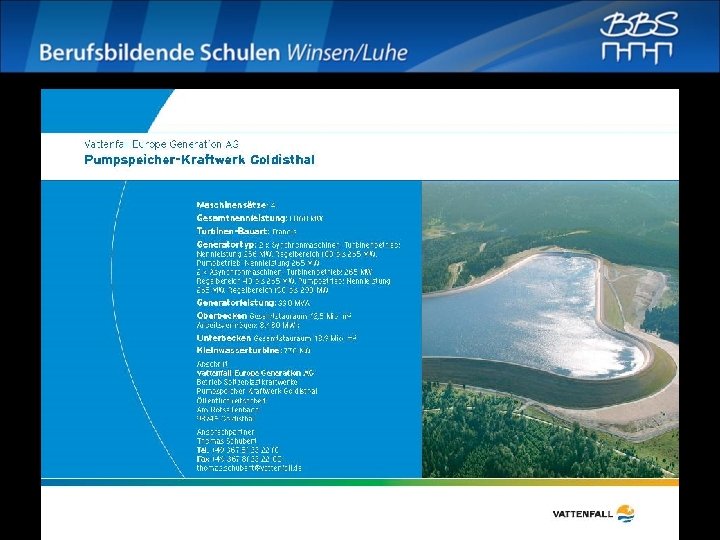

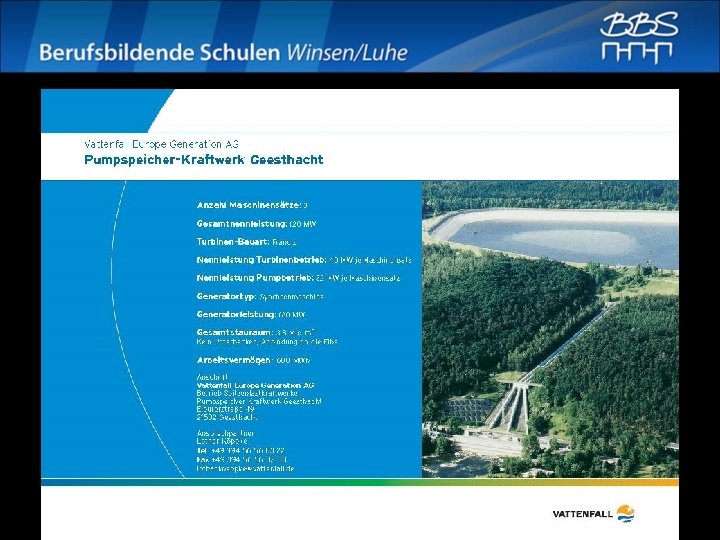

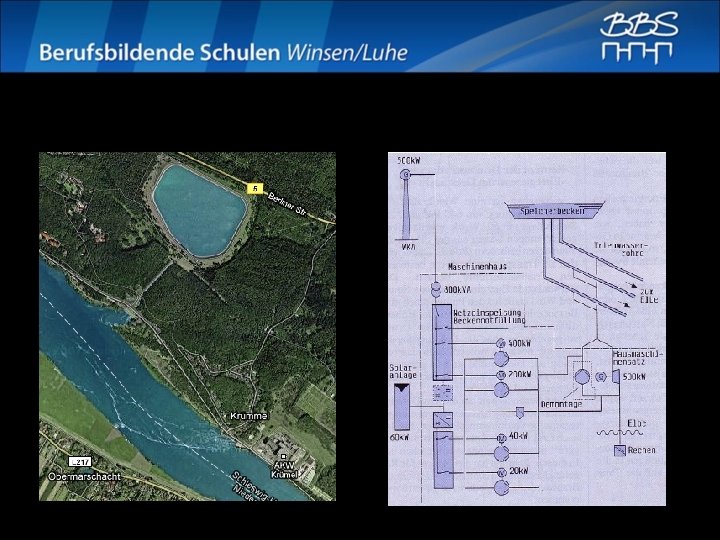

Geesthacht Goldisthal

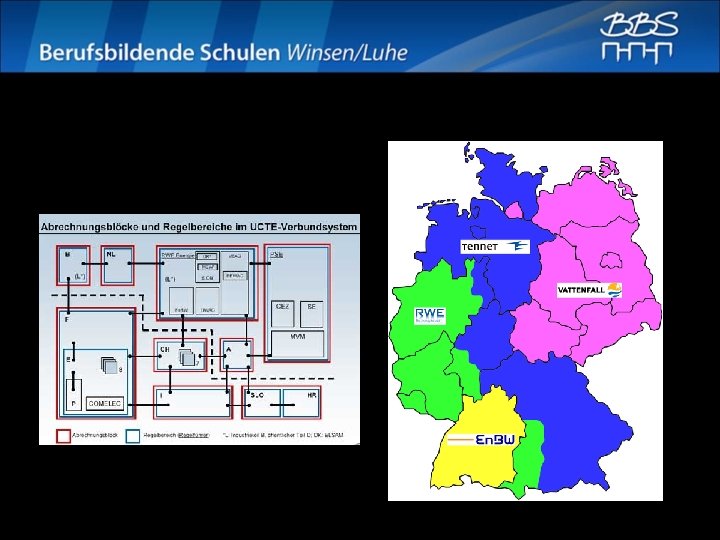

Energieverbund

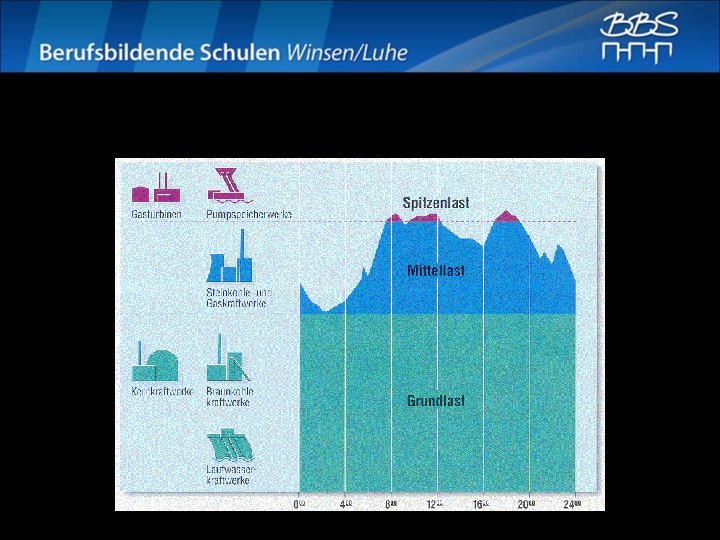

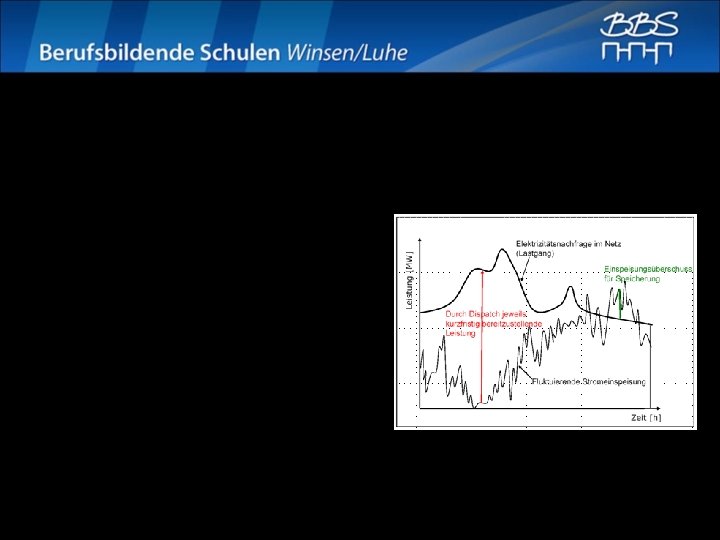

Netzbelastungskurve

Aufgaben im Energieverbund • Überführung von Schwachlaststrom in Spitzenenergie - Optimierung des Betriebes von therm. Kraftwerken • Schnelles Leistungsaufnahme bzw. -abgabe aus/ins Verbundnetz - Frequenzerhaltung: Um kleine, aber rasch auftretenden Schwankungen der Netzfrequenz (in Deutschland 50 Hz +-0, 05 Hz ) auszugleichen - Blindleistungs- bzw. Phasenverschiebung Hilfestellung beim Wiederaufbau eines Versorgungsnetzes nach Netzzusammenbruch, bei dem sogenannten Schwarzstart Schnelle Stromreserve, z. B. bei Ausfall eines Kraftwerkes • •

Bezeichnungen von PSW Bezeichnungen nach Größe des Speichervolumens: • • • Tagesspeicher mit einem Speicherinhalt bis zu 10 Mio. m³ Wochenspeicher mit einem Speicherinhalt von 10 Mio. m³ bis 60 Mio. m³ Jahresspeicher mit einem Speicherinhalt von über 60 Mio. m³ Bezeichnung nach Vorhandensein von natürlichen Zuflüssen: • • Pumpspeicherkraftwerke mit natürlichen Zuflüssen Pumpspeicherkraftwerke ohne natürlichen Zufluss

Aufbau und Funktionsweise

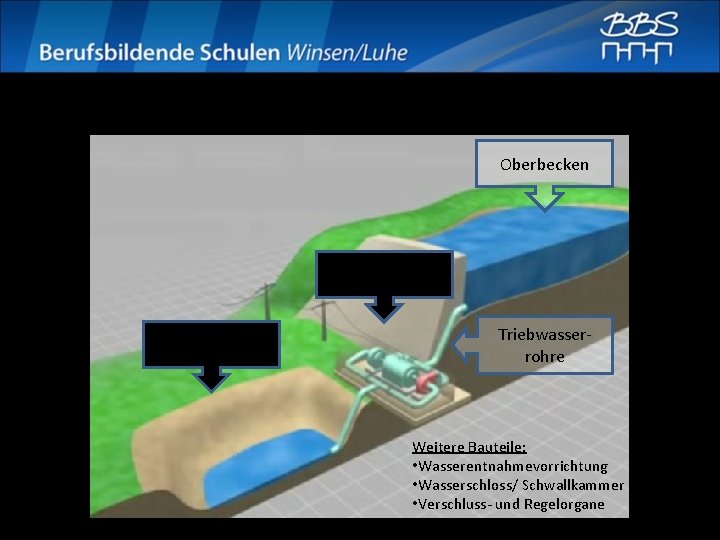

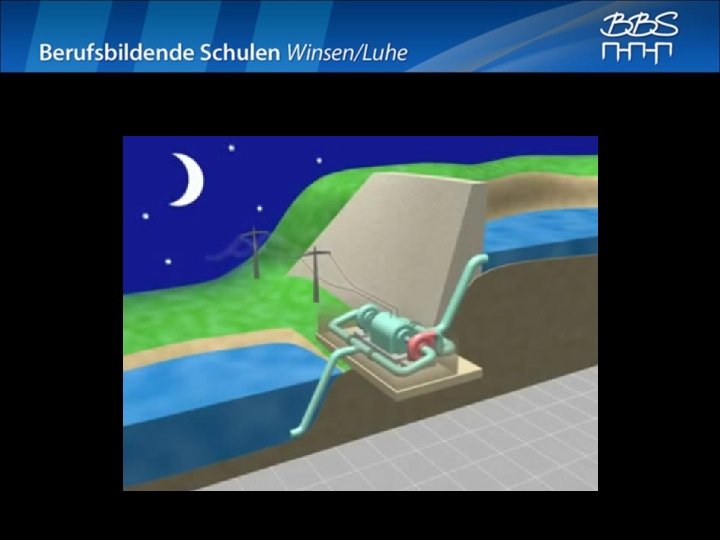

Aufbau Oberbecken Krafthaus Unterbecken Triebwasserrohre Weitere Bauteile: • Wasserentnahmevorrichtung • Wasserschloss/ Schwallkammer • Verschluss- und Regelorgane

Funktionsweise Externer Link: http: //www. youtube. com/watch? v=So. Fdg 7 WDOq. A&feature=related

Funktionsweise

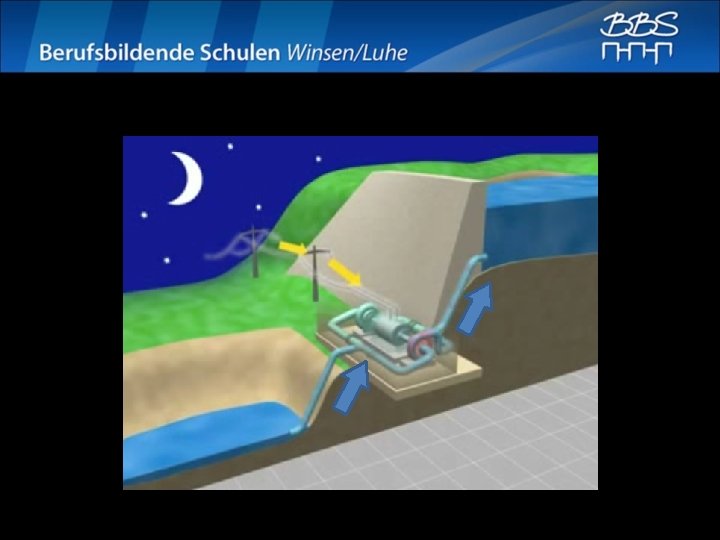

Turbinenbetrieb 12: 30 Uhr, die Hausfrau macht den Herd an! Anlaufzeit ca. 1 min

Turbinenbetrieb

Turbinenbetrieb

Funktionsweise

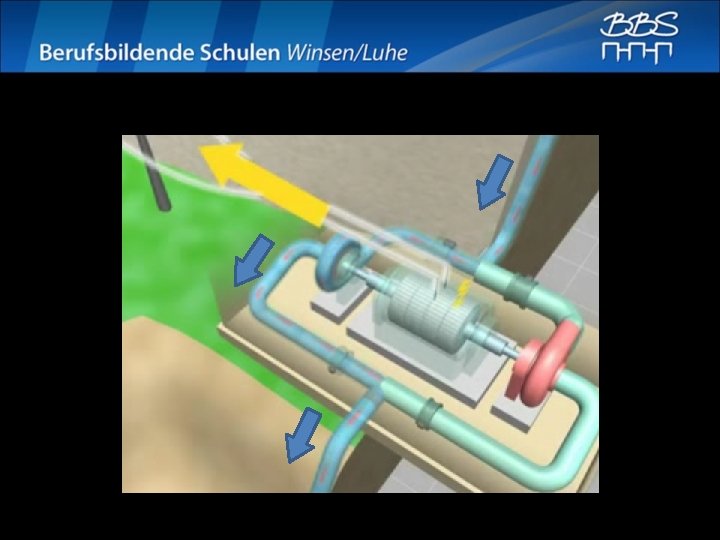

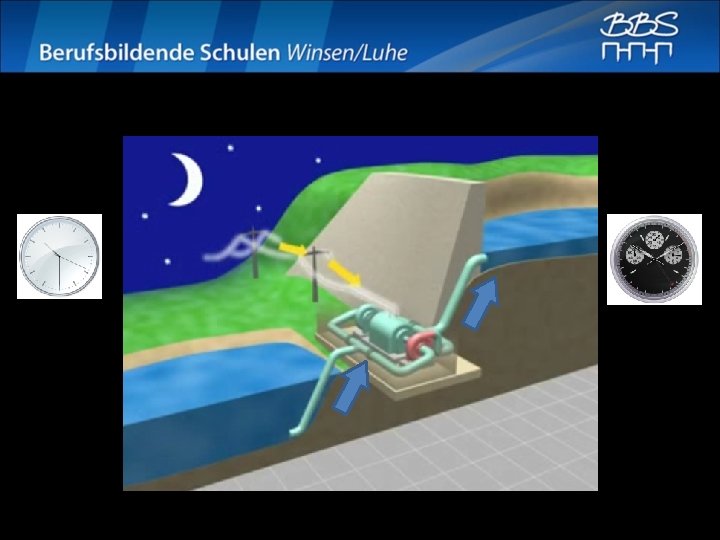

Pumpbetrieb 22: 30 Uhr, Das Länderspiel ist vorbei! Anlaufzeit ca. 1 min

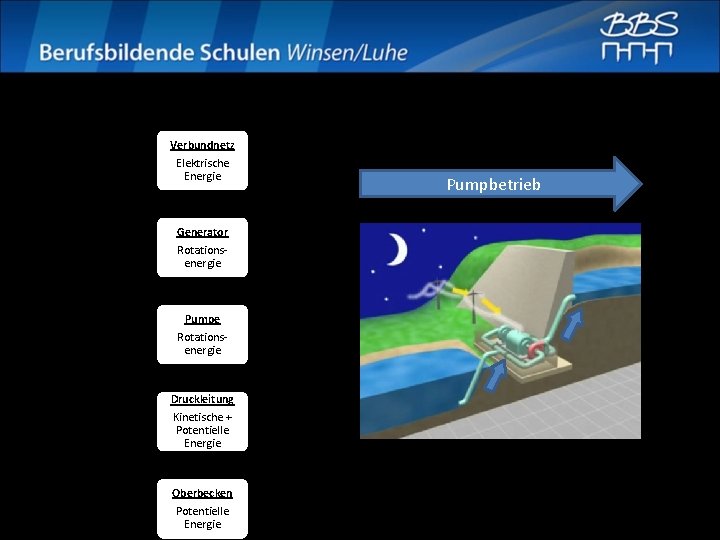

Pumpbetrieb

Pumpbetrieb

Funktionsweise

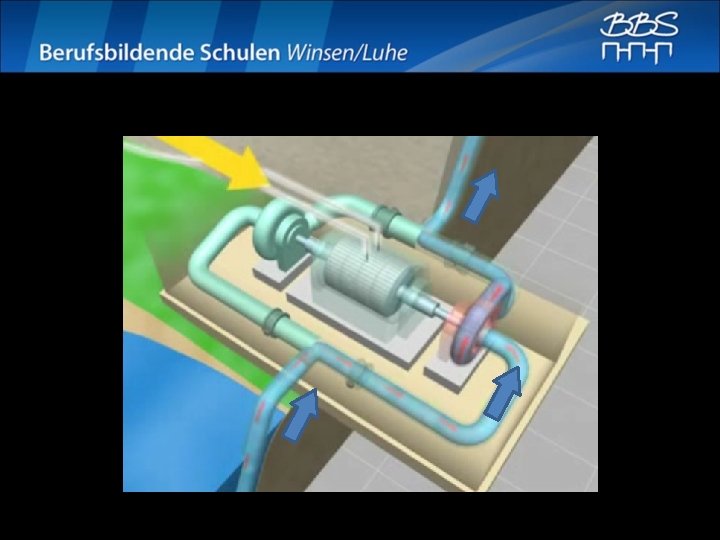

Betriebsarten Turbinenbetrieb: Pumpspeicherkraftwerke erzeugen Strom durch Wasser, das von einem hoch gelegenen Speichersee (Oberbecken) über eine Druckleitung zu Turbinen mit gekoppelten Generatoren geleitet wird und dann in einen tief gelegenen Speichersee (Unterbecken) fließt. Pumpbetrieb: Das Zurückfördern des Wassers in das Oberbecken erfolgt durch Pumpen, die durch die Generatoren, dann als Motor laufend, angetrieben werden. Phasenschieberbetrieb: Der Generator läuft bei abgekuppelten oder auch bei gekuppelten, jedoch dann entleerten Turbinen und Pumpen im Stromnetz um vorhandene Phasenverschiebungen auszugleichen um somit Verluste bei der Stromübertragung zu minimieren.

Energieumwandlungsvorgänge & Wirkungsgrad

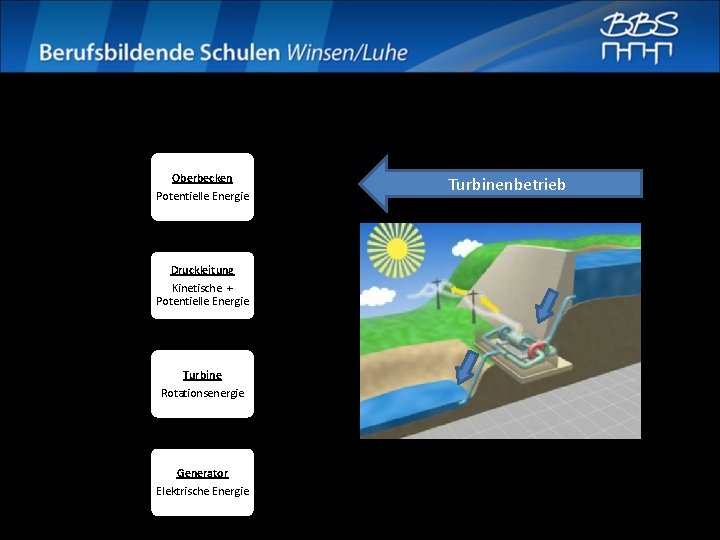

Energieumwandlungsvorgänge Oberbecken Potentielle Energie Druckleitung Kinetische + Potentielle Energie Turbine Rotationsenergie Generator Elektrische Energie Turbinenbetrieb

Energieumwandlungsvorgänge Verbundnetz Elektrische Energie Generator Rotationsenergie Pumpe Rotationsenergie Druckleitung Kinetische + Potentielle Energie Oberbecken Potentielle Energie Pumpbetrieb

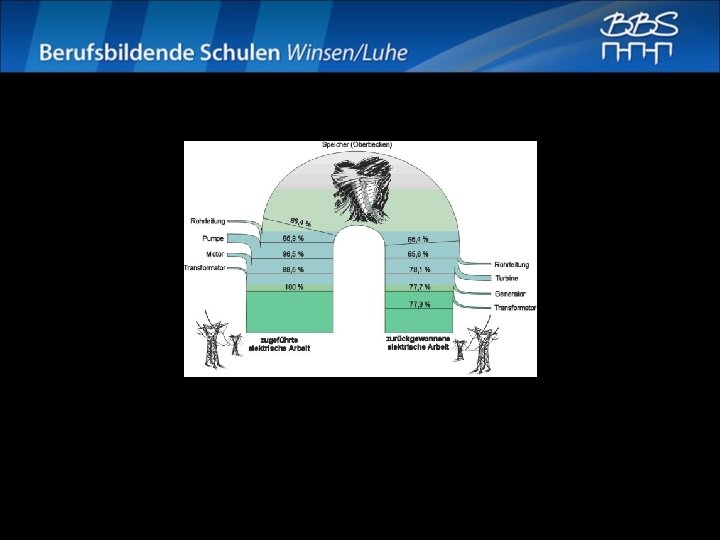

Wirkungsgrad

Wirkungsgrad

Physikalische Grundlagen

Grundlagen Energie: Energie = gespeicherte Arbeit SI-Einheit: J (Joule) Einheit in der Energieversorgung: k. Wh (Kilowattstunde) Umrechnungsfaktor: 1/3, 6 · 106 Beispiel: 1 k. Wh = 1000 W * 3600 s =3. 600. 000 Ws (Wattsekunde) = 3. 600. 000 Joule Energie kann nicht erzeugt/verbraucht/zerstört werden!

Grundlagen Verrichtet man Arbeit, wird diese zu Energie. Dabei wird. . . -. . . Hubarbeit zu Lageenergie, da ein Körper in eine neue Lage gebracht wird -. . . Beschleunigungsarbeit zu Bewegungsenergie, da ein Körper bewegt wird -. . . Spannarbeit zu Spannenergie (da ein Körper gespannt wird) -. . . Reibungsarbeit zu Wärmeenergie (da bei Reibung auch Wärme entsteht).

Grundlagen Potentielle Energie (Lageenergie): Die potentielle Energie Wpot ist so groß, wie die an der Last verrichtete Hubarbeit:

Grundlagen Kinetische Energie (Bewegungsenergie): Die kinetische Energie Wkin ist so groß, wie die am Körper verrichtete Beschleunigungsarbeit:

Grundlagen Leistung = Arbeit / Zeit SI-Einheit: W (Watt) Einheit in der Energieversorgung: k. W (Kilowatt) MW (Megawatt) Formel:

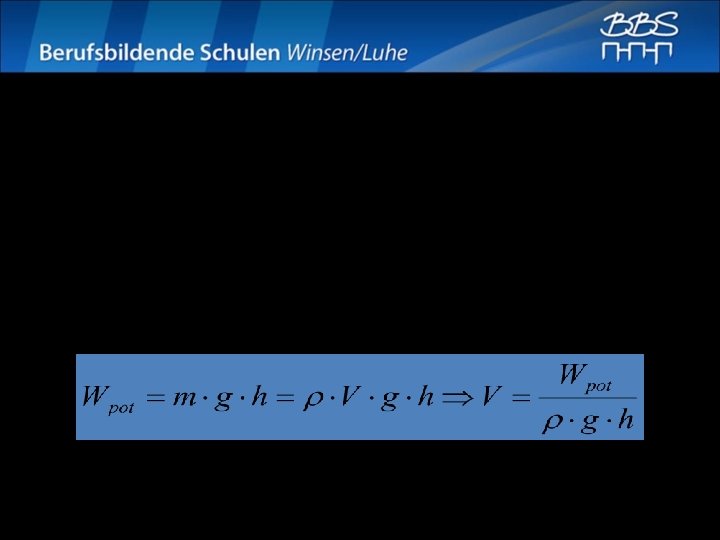

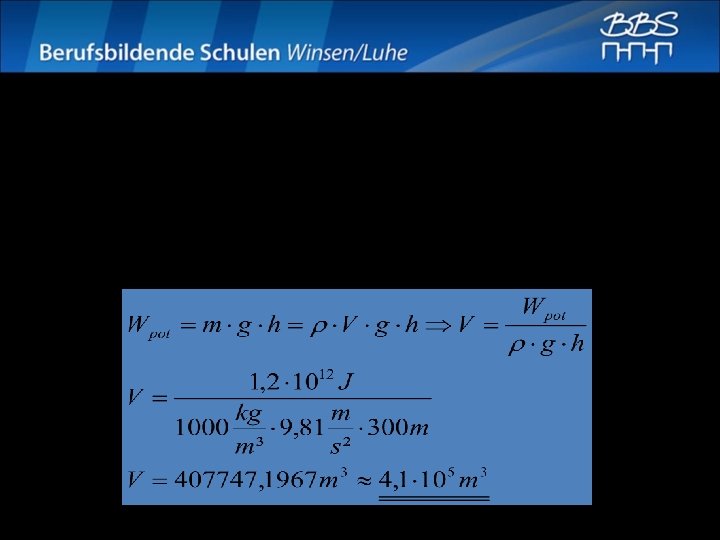

Grundlagen Rechenbeispiel 1: Wie viel Kubikmeter Wasser müssen in einem Pumpspeicherkraftwerk pro Stunde in das 300 Meter höher gelegene Speicherbecken gepumpt werden, damit eine potentielle Energie von 1, 2 Terajoule (TJ) zur Stromerzeugung zur Verfügung steht?

Grundlagen Rechenbeispiel 1: Wie viel Kubikmeter Wasser müssen in einem Pumpspeicherkraftwerk pro Stunde in das 300 Meter höher gelegene Speicherbecken gepumpt werden, damit eine potentielle Energie von 1, 2 Terajoule (TJ) zur Stromerzeugung zur Verfügung steht?

Grundlagen Rechenbeispiel 1: Wie viel Kubikmeter Wasser müssen in einem Pumpspeicherkraftwerk pro Stunde in das 300 Meter höher gelegene Speicherbecken gepumpt werden, damit eine potentielle Energie von 1, 2 Terajoule (TJ) zur Stromerzeugung zur Verfügung steht?

Grundlagen Rechenbeispiel 1: Wie viel Kubikmeter Wasser müssen in einem Pumpspeicherkraftwerk pro Stunde in das 300 Meter höher gelegene Speicherbecken gepumpt werden, damit eine potentielle Energie von 1, 2 Terajoule (TJ) zur Stromerzeugung zur Verfügung steht?

Grundlagen Rechenbeispiel 1: Wie viel Kubikmeter Wasser müssen in einem Pumpspeicherkraftwerk pro Stunde in das 300 Meter höher gelegene Speicherbecken gepumpt werden, damit eine potentielle Energie von 1, 2 Terajoule (TJ) zur Stromerzeugung zur Verfügung steht?

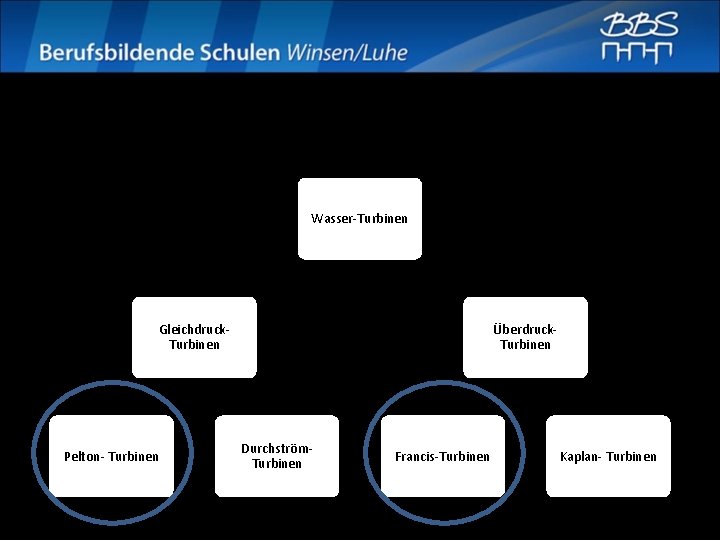

Turbinenarten Wasser-Turbinen Gleichdruck. Turbinen Pelton- Turbinen Überdruck. Turbinen Durchström. Turbinen Francis-Turbinen Kaplan- Turbinen

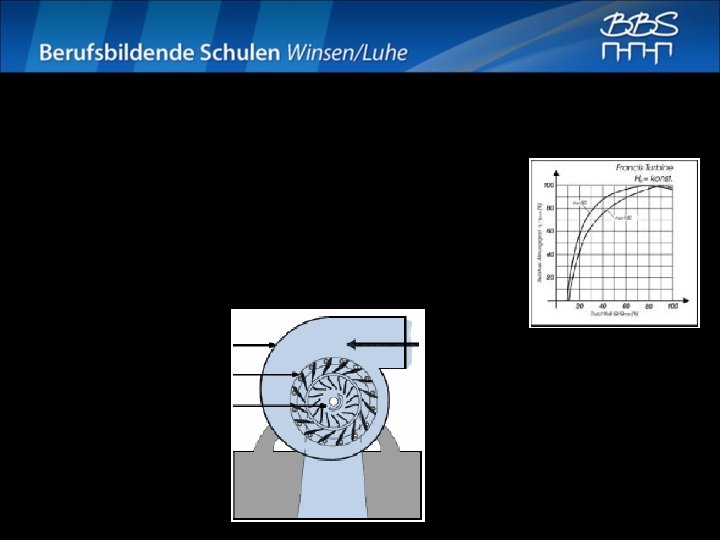

Francis-Turbine • Typ: • Fallhöhe: • Volumenstrom: • Wirkungsgrad: • Besonderheit: Überdruckturbine 50 – 800 m groß bis zu 90% kann als Pumpturbine eingesetzt werden

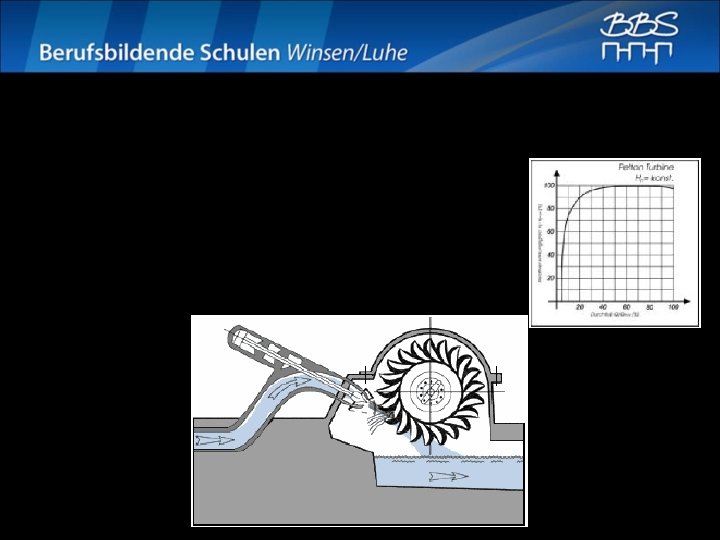

Pelton-Turbine • Typ: • Fallhöhe: • Volumenstrom: • Wirkungsgrad: • Besonderheit: Gleichdruckturbine 200 -2000 m klein über 90% wandelt nur kinetische Energie um (v bis zu 200 m/s)

Anwendungsbeispiele & bauliche Besonderheiten

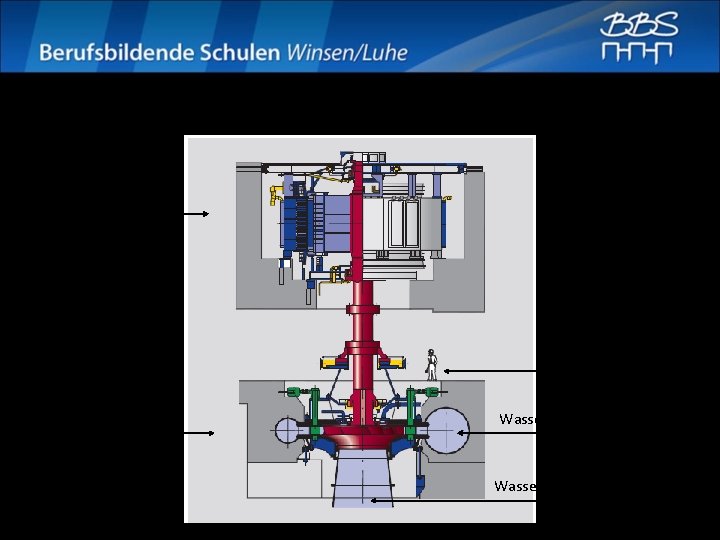

Maschinensatz Goldisthal Generator/Motor z. B. Wartungsarbeiter Pumpturbine Wasser zum/vom Oberbecken Wasser zum/vom Unterbecken

PSW Geesthacht

Umwelt • Der Betriebsstoff Wasser ist klimaneutral • In Stauseen können sich Treibhausgase (Methan, Kohlendioxid) bilden • Jeder Bau/Betrieb von Wasserkraftanlagen ist ein Eingriff ins Ökosystem - Durch den ständigen Wechsel der Wasserlagen wird die Flora und Fauna gestört bzw. zerstört. - Fischsterben durch Turbinierung

Umwelt Kernaussagen der Studie „Pumpspeicherung, CO 2 und Wirtschaftlichkeit“ der WWF Schweiz: • • • Der Klimaschutz wird auf europäischer Ebene unterlaufen Kohle, Öl und Gas verschwendet, statt effizient eingesetzt der Verbrauch von nichterneuerbarer Energie erhöht der Bedarf für neue Hochspannungsleitungen steigen Der ohnehin schlechte Wirkungsgrad thermischer Kraftwerke, von 33 -40%, wird in Kombination mit Pumpspeicherung auf 23 -32% gesenkt

Wirtschaftlichkeit und Rentabilität „Zur Zeit gleicht die Pumpspeicherung aus ökonomischer Sicht dem bekannten Goldesel, der Gebrüder Grimm. “

Wirtschaftlichkeit und Rentabilität Rechenbeispiel 2: Gewinn ohne Berücksichtigung von Investitions- und Betriebs- und sonstigen Kosten • Der indirekte wirtschaftliche Nutzen im Verbundnetz kann so hoch bewertet werden, das die Rentabilität doch gewährleistet wird auch wenn das Pumpspeicherkraftwerk negative Zahlen schreibt - Die thermischen Kraftwerke können optimaler Ausgenutzt werden - Nutzung von Blindleistung - Phasenverschiebung

Zukunft • PSW sind ein wichtiger Bestandteil beim Ausbaues der erneuerbaren Energien, da diese nicht kontinuierlich Strom in das Verbundnetz einspeisen können • Das PSW ist die einzige weltweit großtechnisch einsetzbare Stromspeichertechnologie

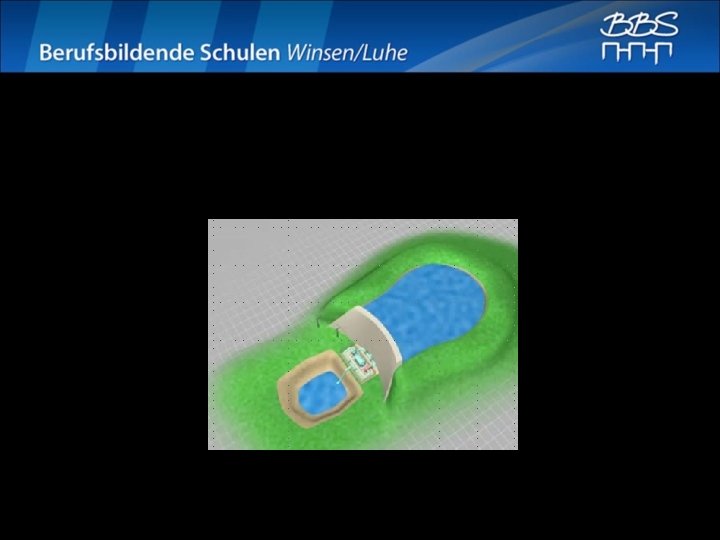

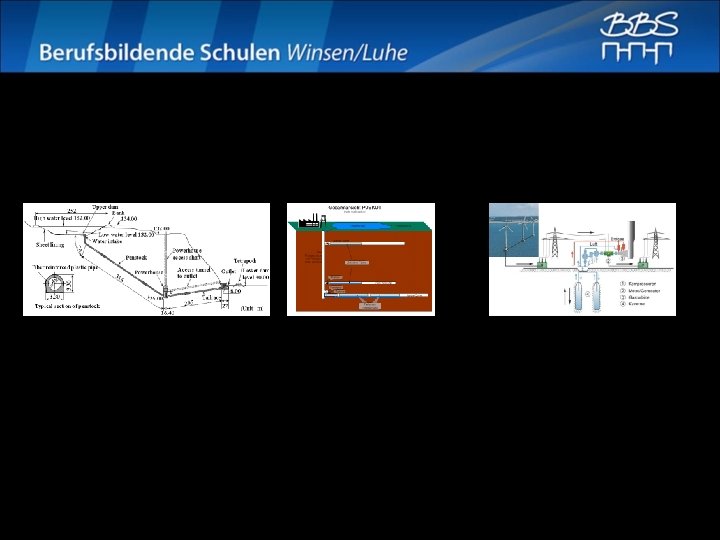

Alternativen 1. 2. 3. 1. Meerwasserpumpspeicherkraftwerke 2. Pumpspeicherkraftwerke mit unterirdischen Unterbecken 3. Luftspeicherkraftwerke (Gleitdruckspeicher)

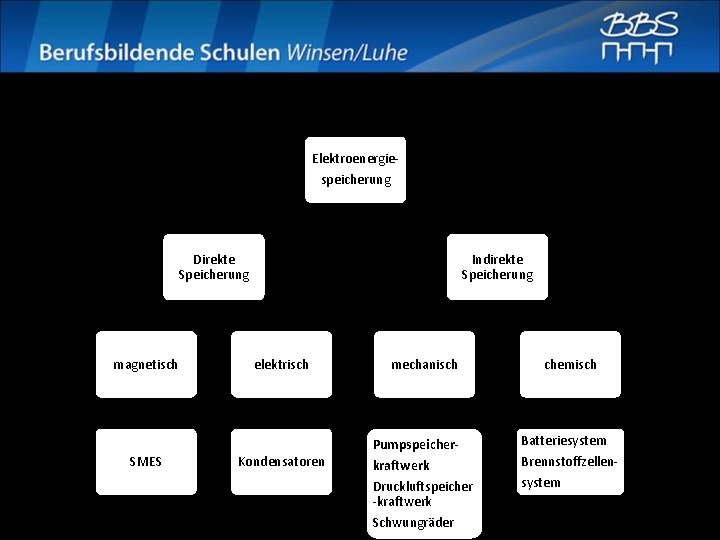

Elektroenergiespeicherung Direkte Speicherung magnetisch Indirekte Speicherung elektrisch mechanisch Pumpspeicher. SMES Kondensatoren kraftwerk Druckluftspeicher -kraftwerk Schwungräder chemisch Batteriesystem Brennstoffzellensystem

Fragen?

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit!

Quellen Literatur: • Haas, Hans; Strobl, Theodor: Wasserkraft; VDI, 1998 • Giesecke, Jürgen; Mosonyi, Emil: Wasserkraftanlagen - Planung, Bau und Betrieb; 5. Auflage, Springer, 2009 • Strauß, Karl: Kraftwerkstechnik zur Nutzung fossiler, nuklearer und regenerativer Energiequellen; 5. Auflage, Springer, 2006 • von König, Felix; Jehle, Christoph: Bau von Wasserkraftanlagen; 3. Auflage, Müller, 1997 • Ignatowitz, Eckhard: Technische Mathematik für Chemieberufe; 3. Auflage, Europa Lehrmittel, 2001 • Ignatowitz, Eckhard: Lösungsbuch - Technische Mathematik für Chemieberufe; 3. Auflage, Europa Lehrmittel, 2002

Quellen Internet: • Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig – Fließbild Geesthacht • Fohrer, N. : Wasserkraft –Seminar: Wasserwirtschaft und Meliorationswesen; Lehrstuhl für Wasserwirtschaft der Universität Kiel, 2002 • www. youtube. com/watch? v=So. Fdg 7 WDOq. A&feature=related • www. vattenfall. de/www/vf/vf_de/225583 xberx/225613 dasxu/225933 bergb/226503 kerng/226173 kraft/226233 wasse/index. jsp • www. voithhydro. de/vh_de_aktuelles_broschueren. htm • Umweltbundesamt – Karte Kraftwerke- Verbundnetze in Deutschland • assets. wwf. ch/pub/studiepumpspeicherungco 2 d. pdf • Meerwasserpumpspeicherkraftwerk • Wasserkraft PDF • Pumpspeicherkraftwerk unter Tage • Luftspeicherkraftwerk • Verbundnetz • Wirkungsgrad Pumpspeicherkraftwerk • Pumpspeicherkraftwerk Interaktiv

- Slides: 60