PROGRESSI NELLA DIAGNOSI E NELLA TERAPIA DELLE MALATTIE

- Slides: 42

PROGRESSI NELLA DIAGNOSI E NELLA TERAPIA DELLE MALATTIE LINFOPROLIFERATIVE Udine, 17/11/2006 Definizione clinica, laboratoristica, biologica e molecolare di aggressività di malattia Dr. Carlo Visco Divisione di Ematologia, Ospedale S. Bortolo, Vicenza

Malattie linfoproliferative “aggressive” “Rilevante sintomatologia all’esordio e rapida progressione se non trattate” Longo DL. Philadelphia: Lippincott 1995

Valutazione clinica di aggressività (I) Tumore dipendente - Diagnosi istologica e grading (cinetica cellulare) - Stadio clinico - Dimensione massima della neoplasia (bulky) - Siti nodali ed extranodali coinvolti - LDH, Beta 2 -microglobulina - Correlazione con agenti infettivi (HIV, HCV, HP, EBV, HHV-8 etc)

Valutazione clinica di aggressività (II) Paziente dipendente Risposta alla neoplasia: - Performance Status - Sintomi B (Perdita di peso >10%, sudorazioni notturne, febbre >38°C) - Insufficienze d’organo Capacità di tollerare il trattamento: - Performance Status - Età - Co-morbidità

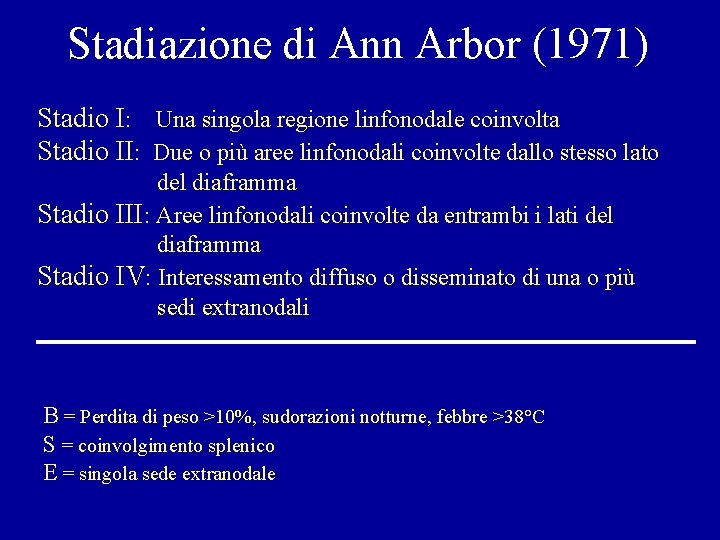

Stadiazione di Ann Arbor (1971) Stadio I: Una singola regione linfonodale coinvolta Stadio II: Due o più aree linfonodali coinvolte dallo stesso lato del diaframma Stadio III: Aree linfonodali coinvolte da entrambi i lati del diaframma Stadio IV: Interessamento diffuso o disseminato di una o più sedi extranodali B = Perdita di peso >10%, sudorazioni notturne, febbre >38°C S = coinvolgimento splenico E = singola sede extranodale

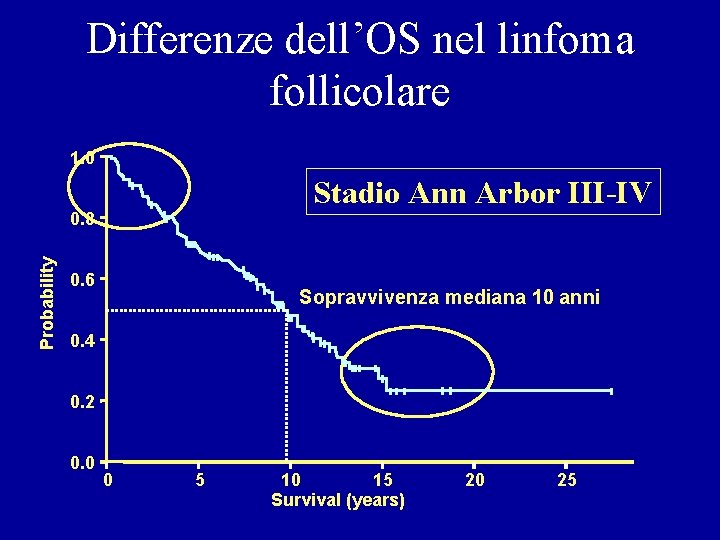

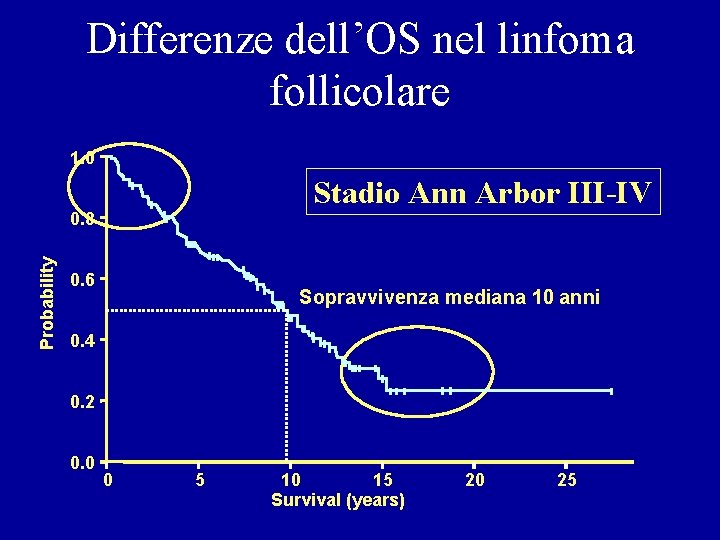

Differenze dell’OS nel linfoma follicolare 1. 0 Stadio Ann Arbor III-IV Probability 0. 8 0. 6 Sopravvivenza mediana 10 anni 0. 4 0. 2 0. 0 0 5 10 15 Survival (years) 20 25

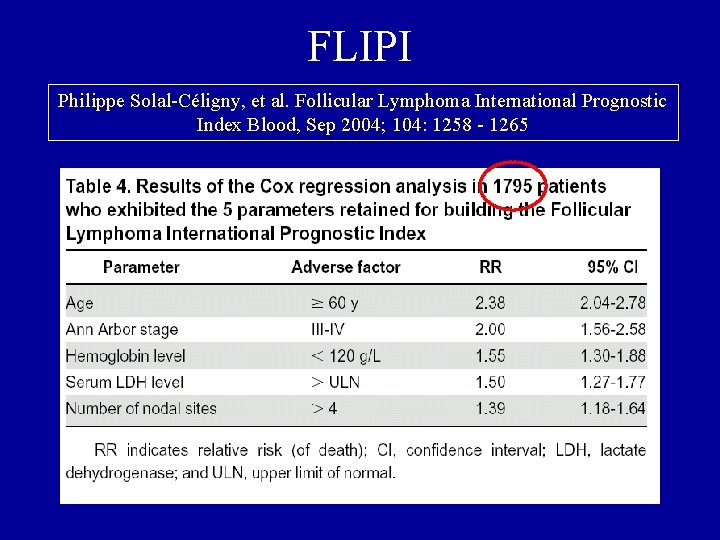

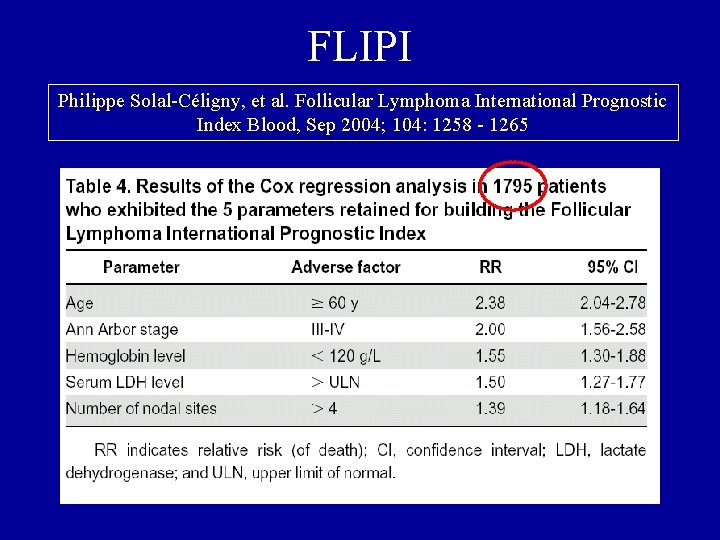

FLIPI Philippe Solal-Céligny, et al. Follicular Lymphoma International Prognostic Index Blood, Sep 2004; 104: 1258 - 1265

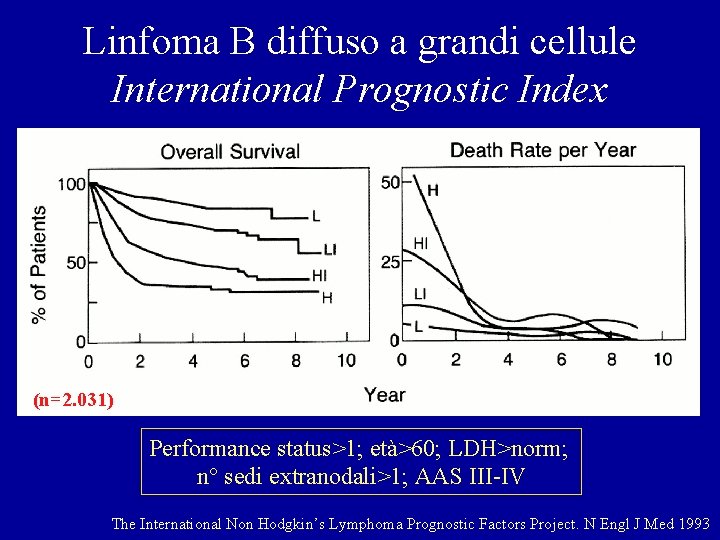

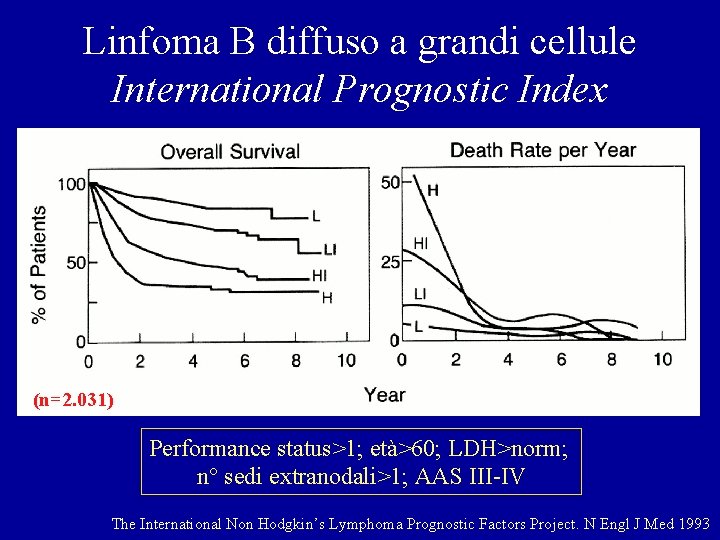

Linfoma B diffuso a grandi cellule International Prognostic Index (n=2. 031) Performance status>1; età>60; LDH>norm; n° sedi extranodali>1; AAS III-IV The International Non Hodgkin’s Lymphoma Prognostic Factors Project. N Engl J Med 1993

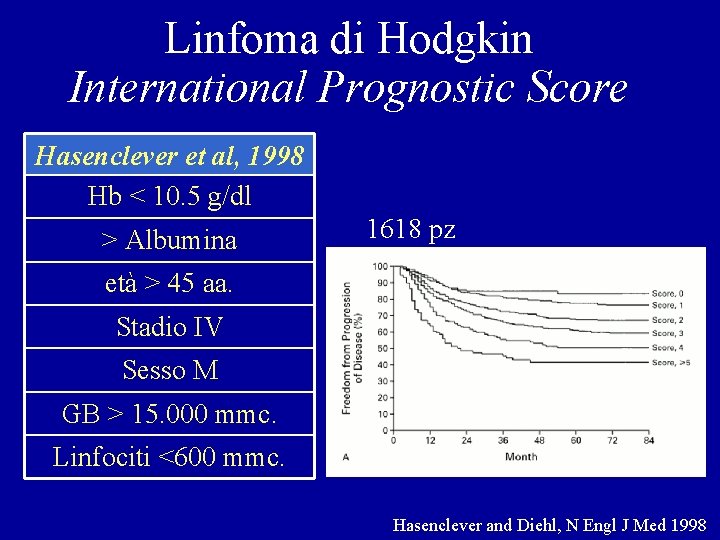

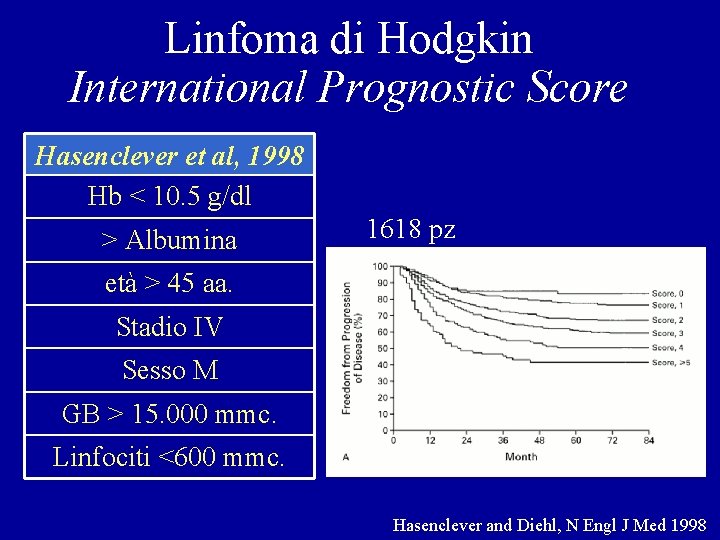

Linfoma di Hodgkin International Prognostic Score Hasenclever et al, 1998 Hb < 10. 5 g/dl > Albumina 1618 pz età > 45 aa. Stadio IV Sesso M GB > 15. 000 mmc. Linfociti <600 mmc. Hasenclever and Diehl, N Engl J Med 1998

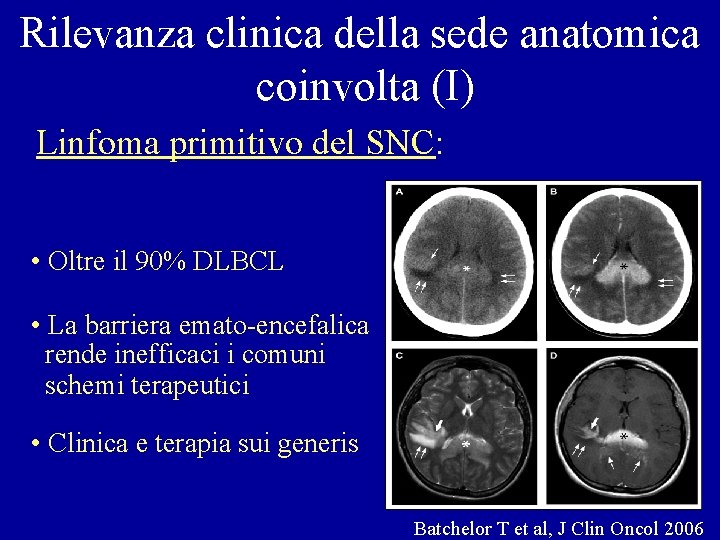

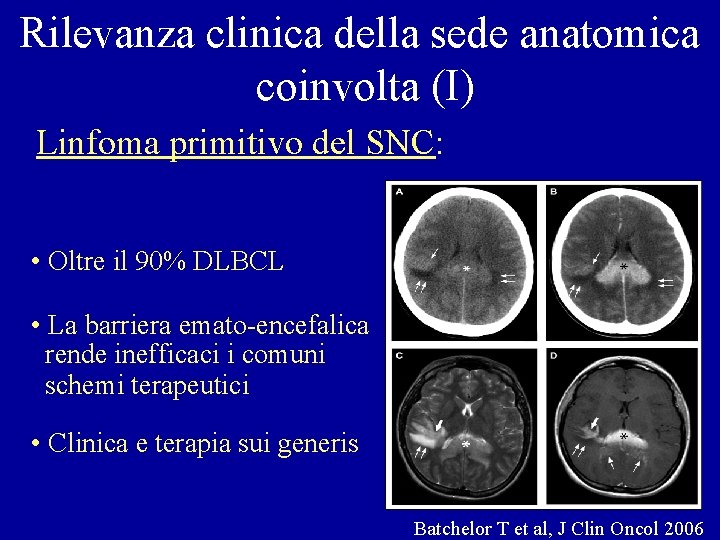

Rilevanza clinica della sede anatomica coinvolta (I) Linfoma primitivo del SNC: • Oltre il 90% DLBCL • La barriera emato-encefalica rende inefficaci i comuni schemi terapeutici • Clinica e terapia sui generis Batchelor T et al, J Clin Oncol 2006

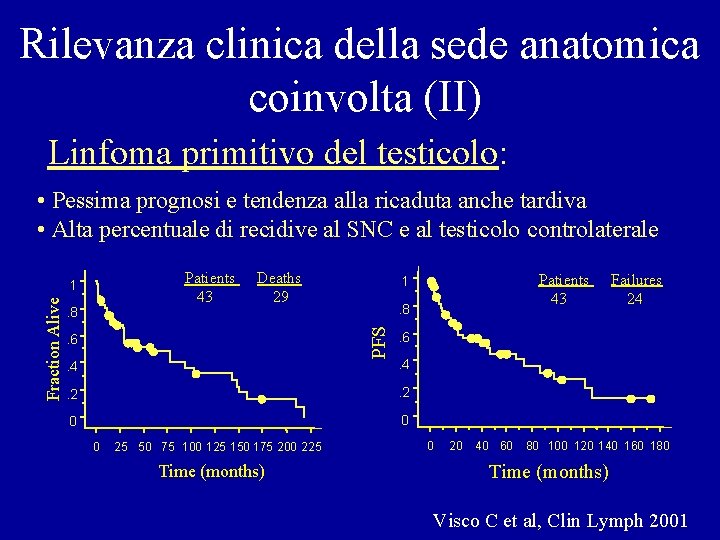

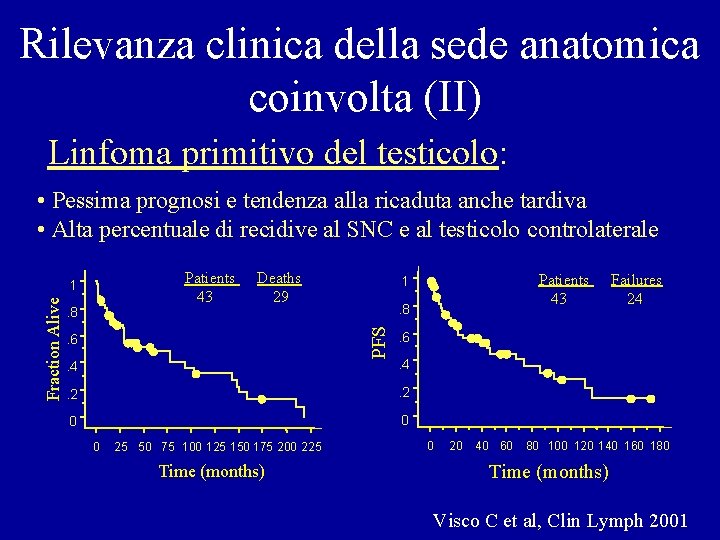

Rilevanza clinica della sede anatomica coinvolta (II) Linfoma primitivo del testicolo: • Pessima prognosi e tendenza alla ricaduta anche tardiva • Alta percentuale di recidive al SNC e al testicolo controlaterale Patients 43 . 8 Deaths 29 . 6. 4 . 8 . 4. 2 0 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 Time (months) Failures 24 . 6 . 2 0 Patients 43 1 PFS Fraction Alive 1 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Time (months) Visco C et al, Clin Lymph 2001

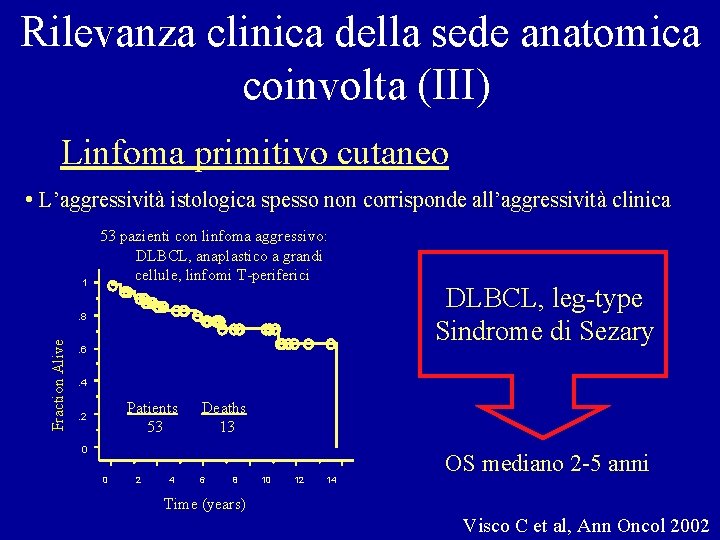

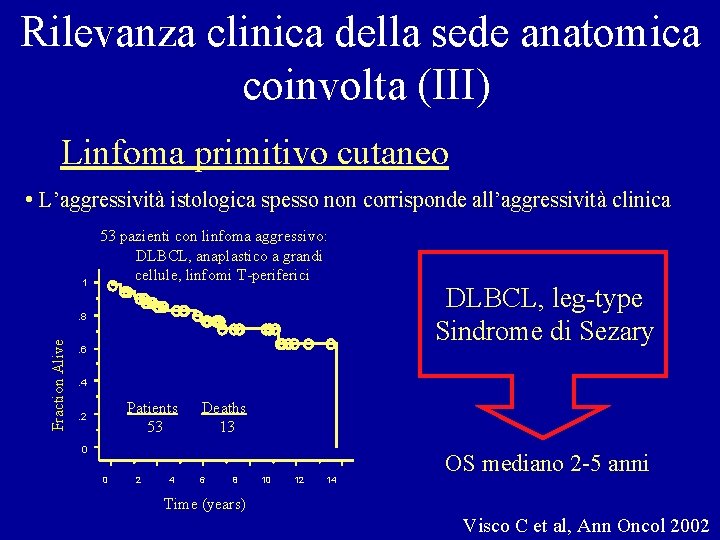

Rilevanza clinica della sede anatomica coinvolta (III) Linfoma primitivo cutaneo • L’aggressività istologica spesso non corrisponde all’aggressività clinica 1 53 pazienti con linfoma aggressivo: DLBCL, anaplastico a grandi cellule, linfomi T-periferici Fraction Alive . 8. 6 DLBCL, leg-type Sindrome di Sezary . 4 Patients 53 . 2 Deaths 13 0 0 2 4 6 8 10 12 14 OS mediano 2 -5 anni Time (years) Visco C et al, Ann Oncol 2002

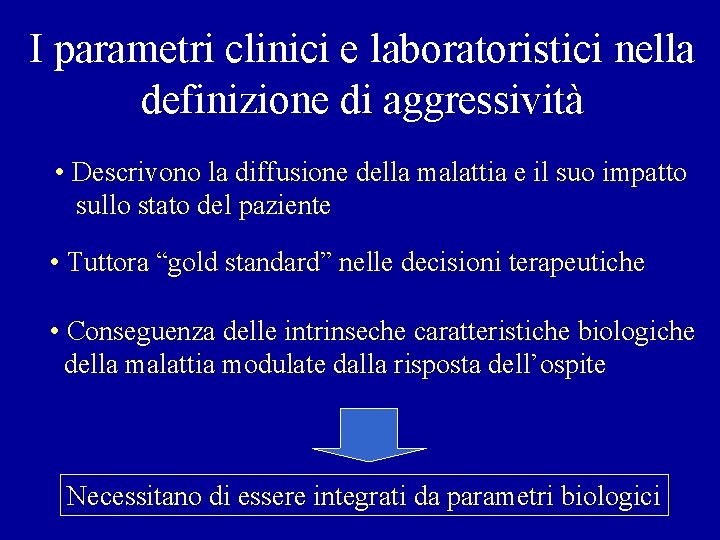

I parametri clinici e laboratoristici nella definizione di aggressività • Descrivono la diffusione della malattia e il suo impatto sullo stato del paziente • Tuttora “gold standard” nelle decisioni terapeutiche • Conseguenza delle intrinseche caratteristiche biologiche della malattia modulate dalla risposta dell’ospite Necessitano di essere integrati da parametri biologici

Approccio multifattoriale nella definizione di malattia linfoproliferativa The Revised European-American Lymphoma (REAL) classification is based on the principle that a classification is a list of "real" disease entities, which are defined by a combination of morphology, immunophenotype, genetic features, and clinical features. Harris NL et al, Blood 1994

Il linfoma anaplastico CD 30+ L’aggressività clinica varia radicalmente con la sede iniziale di malattia e con l’espressione della proteina ALK A) Primitivo cutaneo Età media 60 anni ALK negativo Prognosi ottima con sola chirurgia o radioterapia DD Papulosi linfomatoide Istologicamente, fenotipicamente e clinicamente sovrapponibile Continue remissioni spontanee perché patologia benigna Willemze R et al, Blood 2005

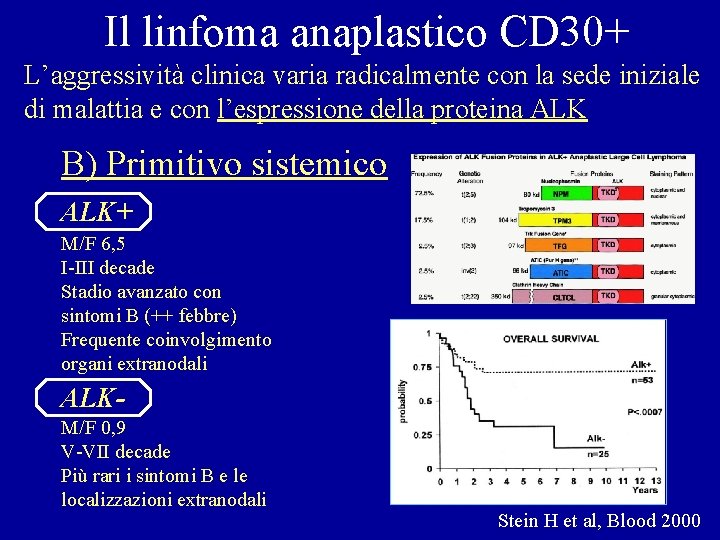

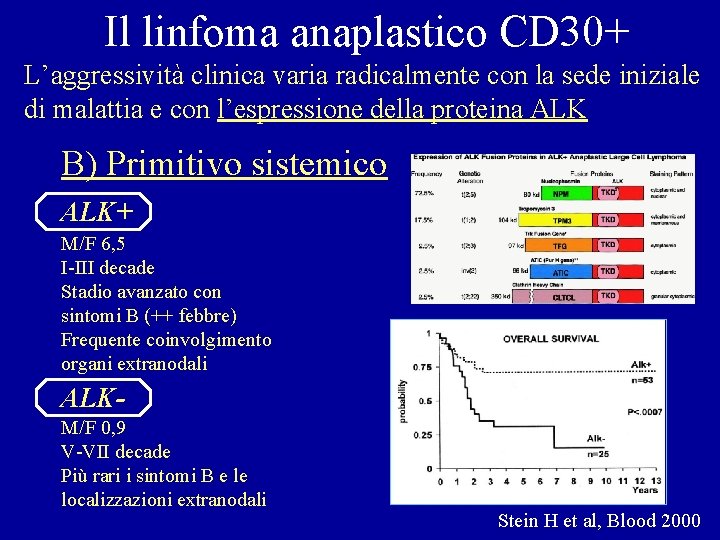

Il linfoma anaplastico CD 30+ L’aggressività clinica varia radicalmente con la sede iniziale di malattia e con l’espressione della proteina ALK B) Primitivo sistemico ALK+ M/F 6, 5 I-III decade Stadio avanzato con sintomi B (++ febbre) Frequente coinvolgimento organi extranodali ALKM/F 0, 9 V-VII decade Più rari i sintomi B e le localizzazioni extranodali Stein H et al, Blood 2000

Linfoma B diffuso a grandi cellule (DLBCL) sec. REAL/WHO – Il più comune tra i LNH (30 -40%) – Insieme eterogeneo di entità che variano per presentazione clinica, pattern immunofenotipico e caratteristiche genetiche e molecolari – Generalmente richiede un trattamento immediato

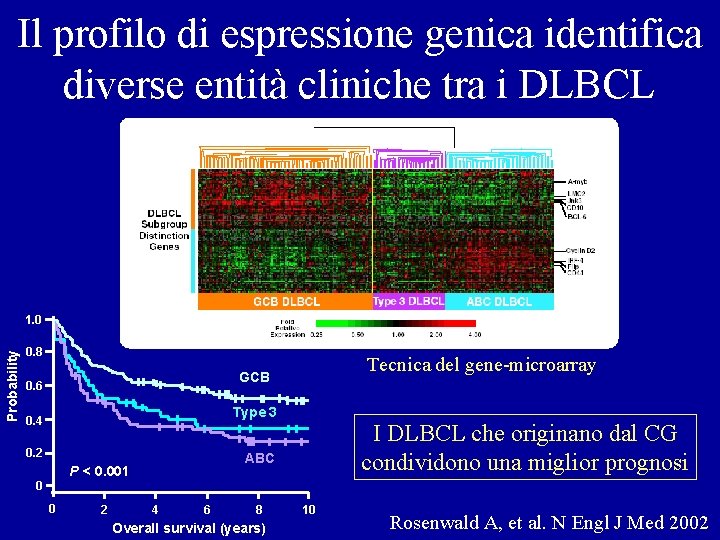

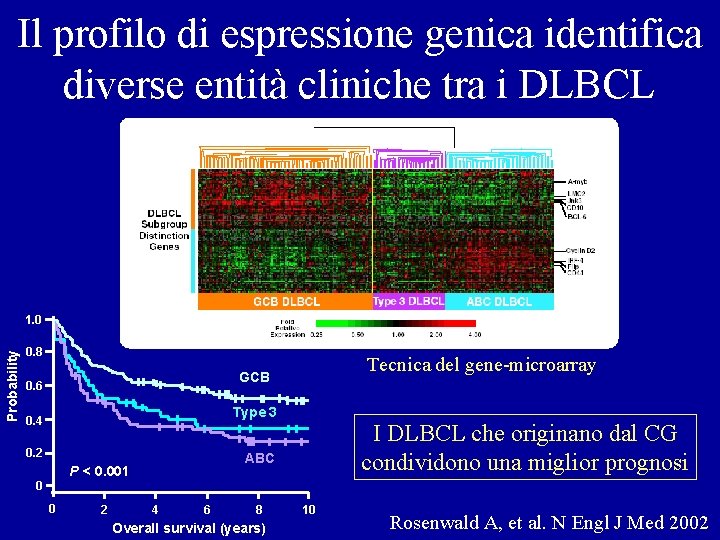

Il profilo di espressione genica identifica diverse entità cliniche tra i DLBCL Probability 1. 0 0. 8 Tecnica del gene-microarray GCB 0. 6 Type 3 0. 4 0. 2 ABC P < 0. 001 0 0 2 I DLBCL che originano dal CG condividono una miglior prognosi 4 6 8 Overall survival (years) 10 Rosenwald A, et al. N Engl J Med 2002

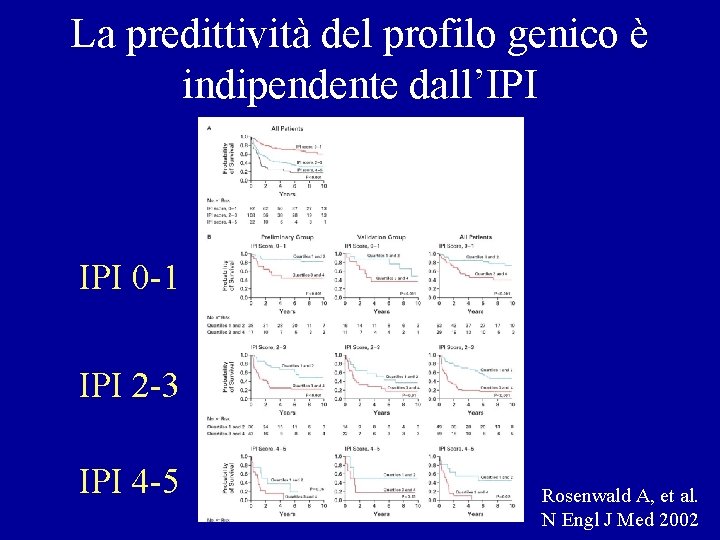

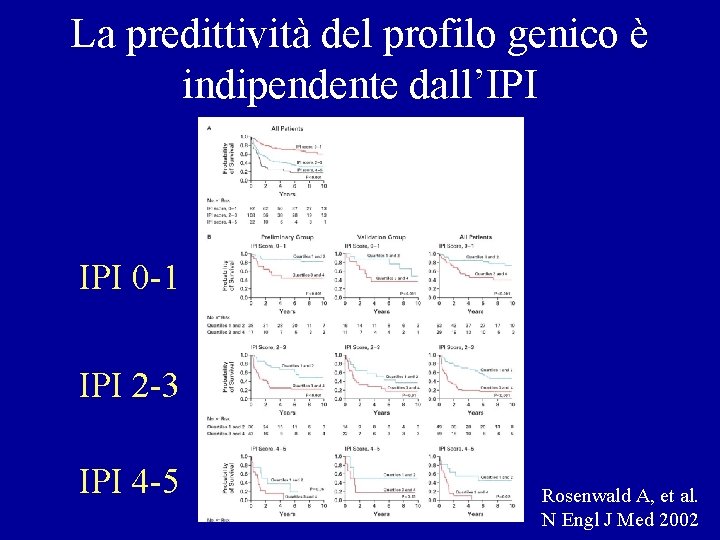

La predittività del profilo genico è indipendente dall’IPI 0 -1 IPI 2 -3 IPI 4 -5 Rosenwald A, et al. N Engl J Med 2002

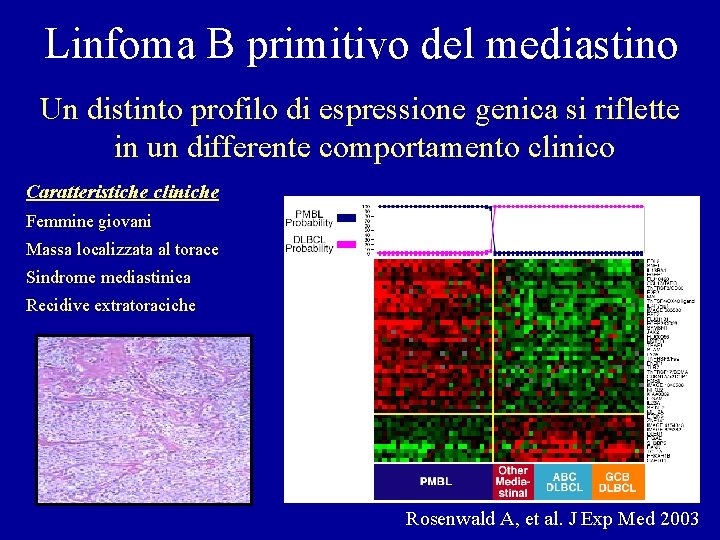

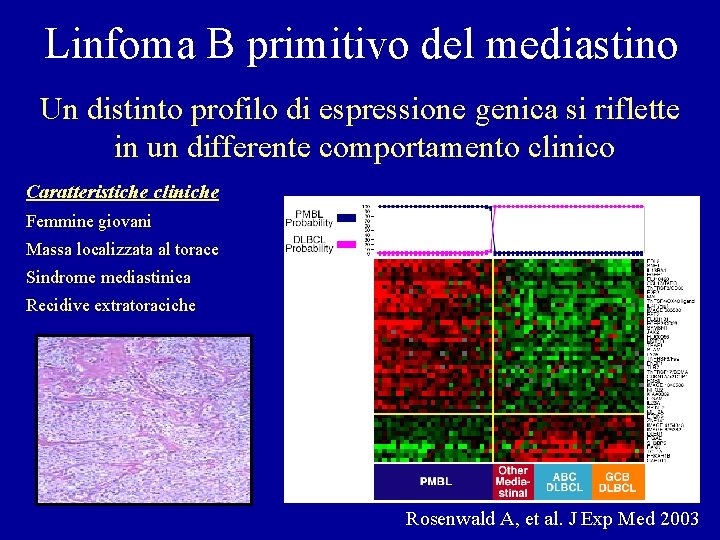

Linfoma B primitivo del mediastino Un distinto profilo di espressione genica si riflette in un differente comportamento clinico Caratteristiche cliniche Femmine giovani Massa localizzata al torace Sindrome mediastinica Recidive extratoraciche Rosenwald A, et al. J Exp Med 2003

Dallo studio del genoma al prodotto proteico DNA Studio del profilo di espressione genica (Micro-array genomico) m. RNA Espressione di singoli geni (RT-PCR, nested-PCR)

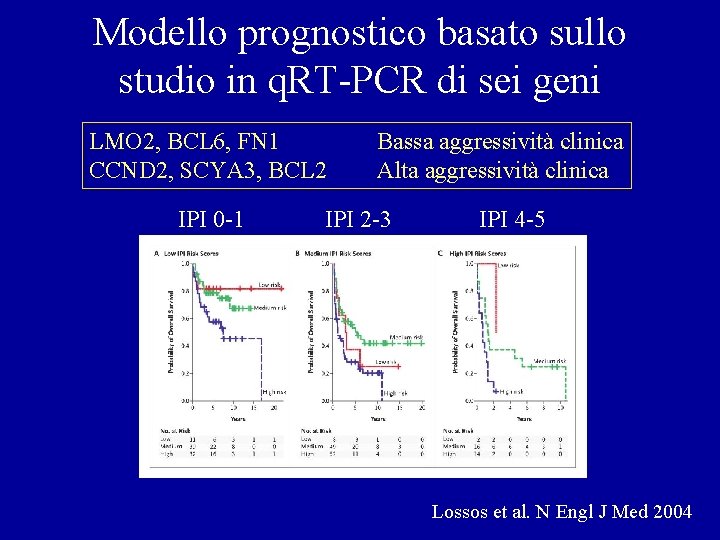

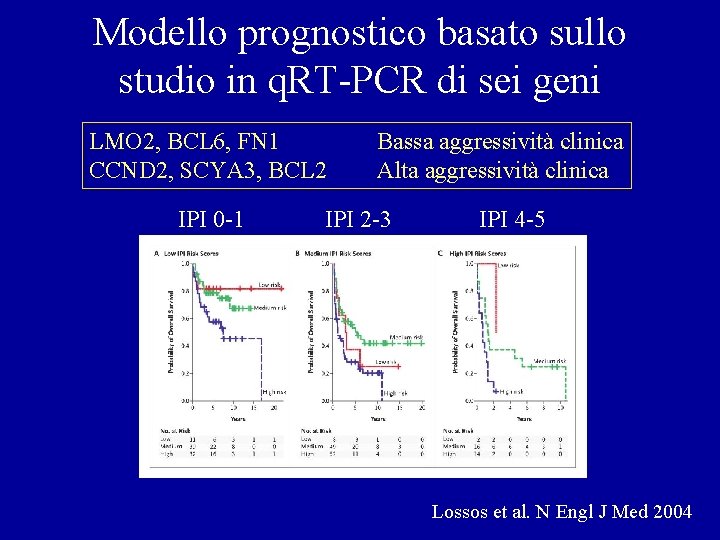

Modello prognostico basato sullo studio in q. RT-PCR di sei geni LMO 2, BCL 6, FN 1 CCND 2, SCYA 3, BCL 2 IPI 0 -1 Bassa aggressività clinica Alta aggressività clinica IPI 2 -3 IPI 4 -5 Lossos et al. N Engl J Med 2004

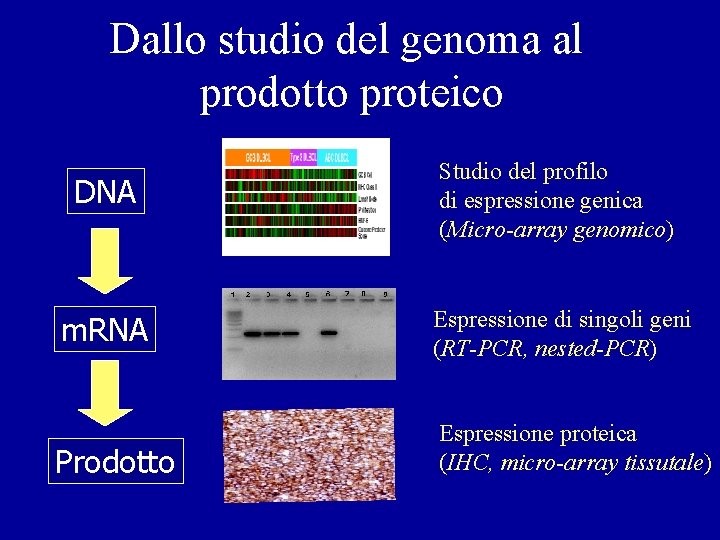

Dallo studio del genoma al prodotto proteico DNA Studio del profilo di espressione genica (Micro-array genomico) m. RNA Espressione di singoli geni (RT-PCR, nested-PCR) Prodotto Espressione proteica (IHC, micro-array tissutale)

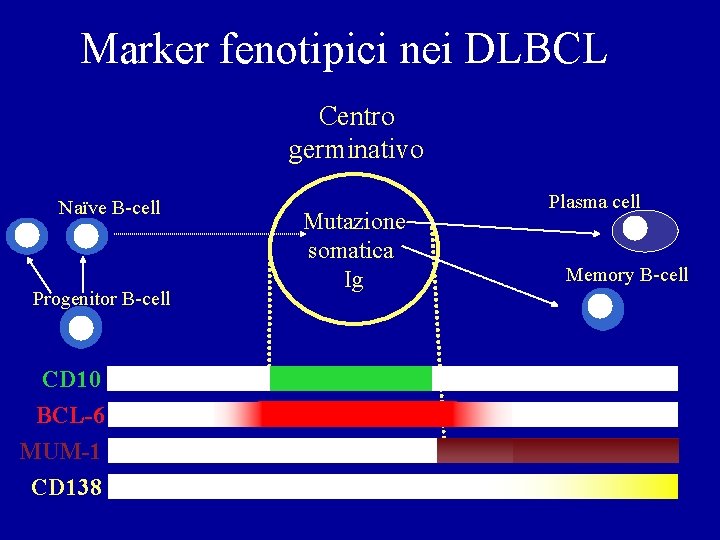

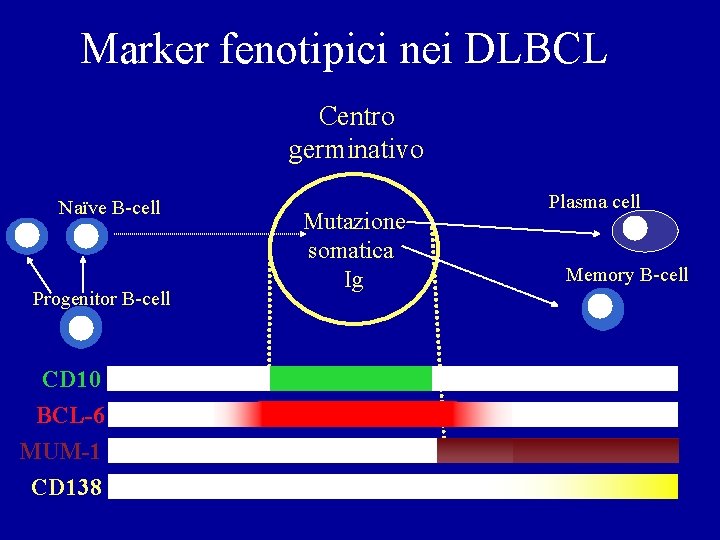

Marker fenotipici nei DLBCL Centro germinativo Naïve B-cell Progenitor B-cell CD 10 BCL-6 MUM-1 CD 138 Mutazione somatica Ig Plasma cell Memory B-cell

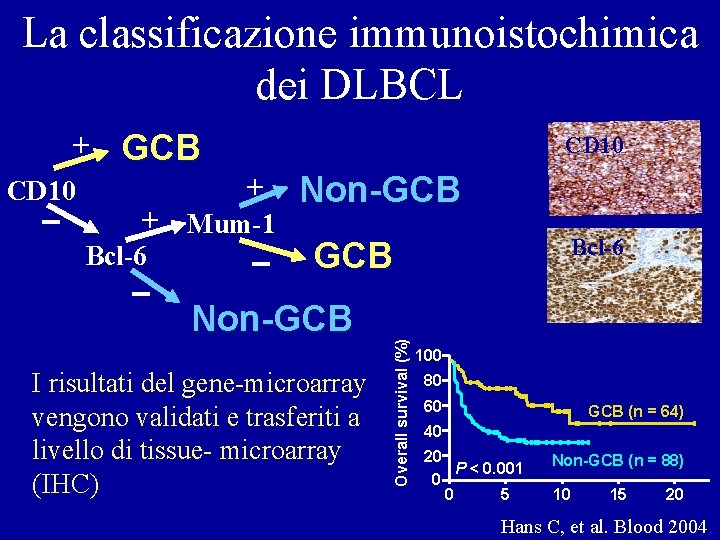

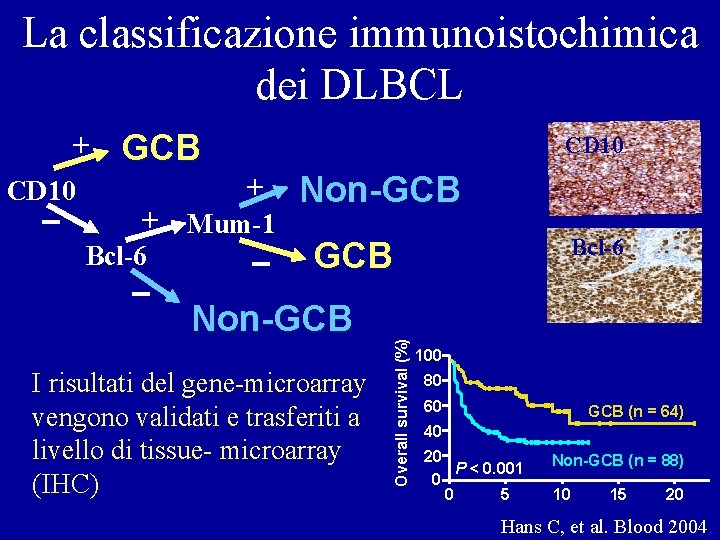

La classificazione immunoistochimica dei DLBCL CD 10 + + Mum-1 Bcl-6 Non-GCB Bcl-6 GCB Non-GCB I risultati del gene-microarray vengono validati e trasferiti a livello di tissue- microarray (IHC) Overall survival (%) + GCB 100 80 60 GCB (n = 64) 40 20 P < 0. 001 0 0 5 Non-GCB (n = 88) 10 15 20 Hans C, et al. Blood 2004

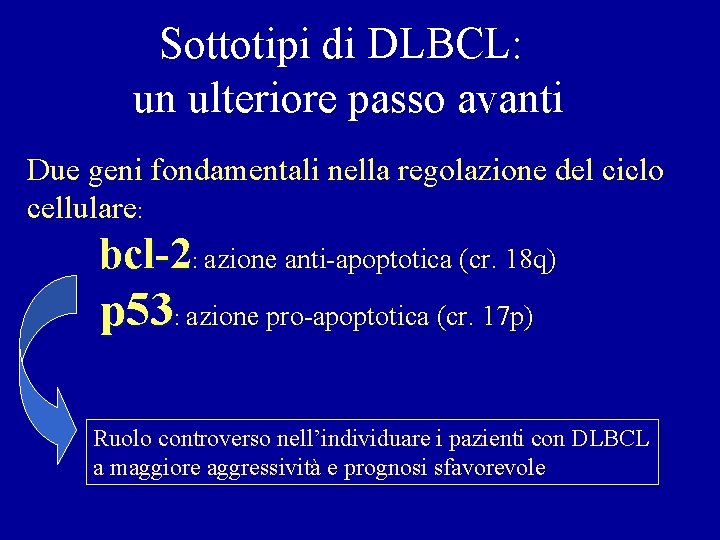

Sottotipi di DLBCL: un ulteriore passo avanti Due geni fondamentali nella regolazione del ciclo cellulare: bcl-2: azione anti-apoptotica (cr. 18 q) p 53: azione pro-apoptotica (cr. 17 p) Ruolo controverso nell’individuare i pazienti con DLBCL a maggiore aggressività e prognosi sfavorevole

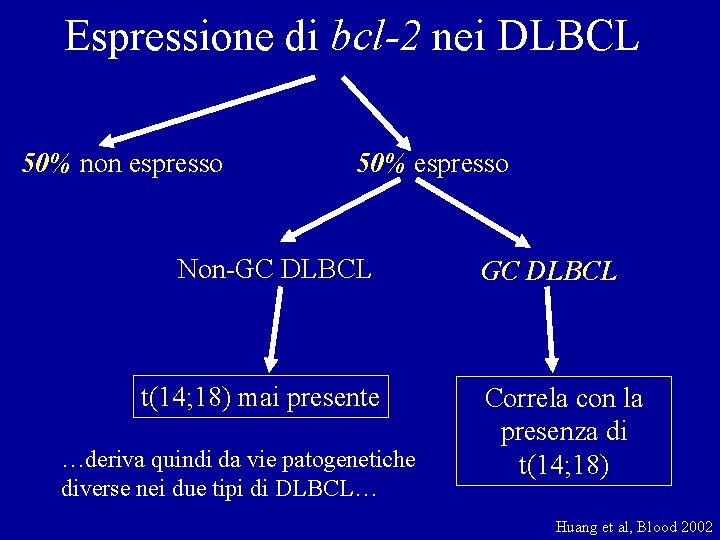

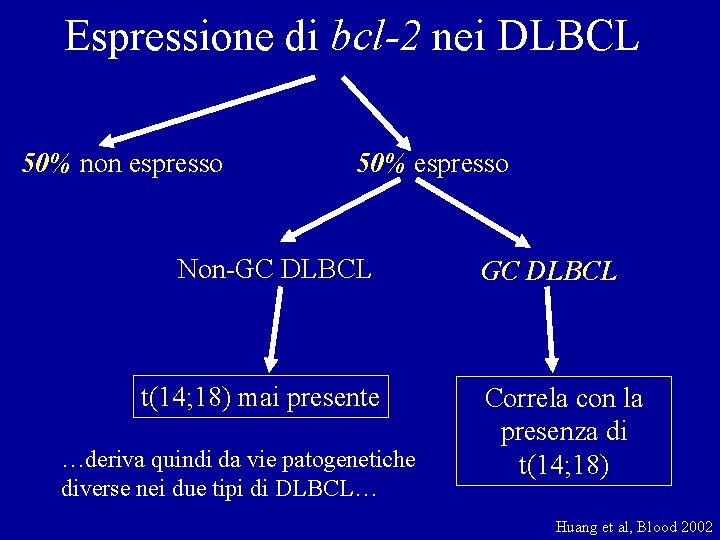

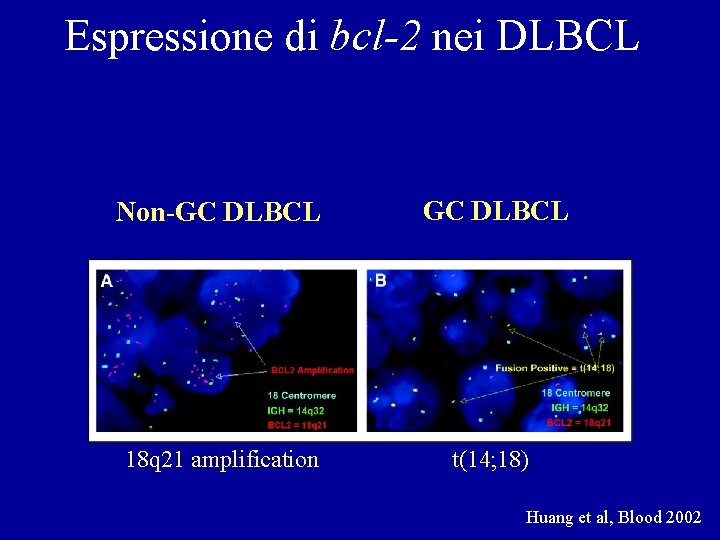

Espressione di bcl-2 nei DLBCL 50% non espresso 50% espresso Non-GC DLBCL t(14; 18) mai presente …deriva quindi da vie patogenetiche diverse nei due tipi di DLBCL… GC DLBCL Correla con la presenza di t(14; 18) Huang et al, Blood 2002

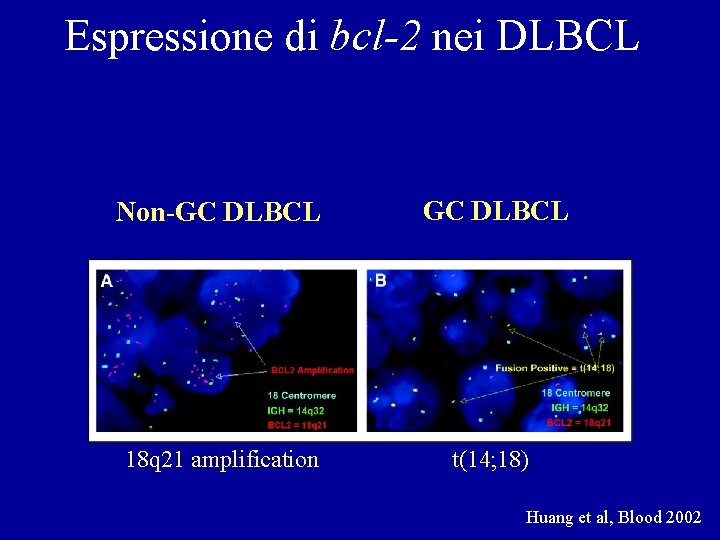

Espressione di bcl-2 nei DLBCL Non-GC DLBCL 18 q 21 amplification t(14; 18) Huang et al, Blood 2002

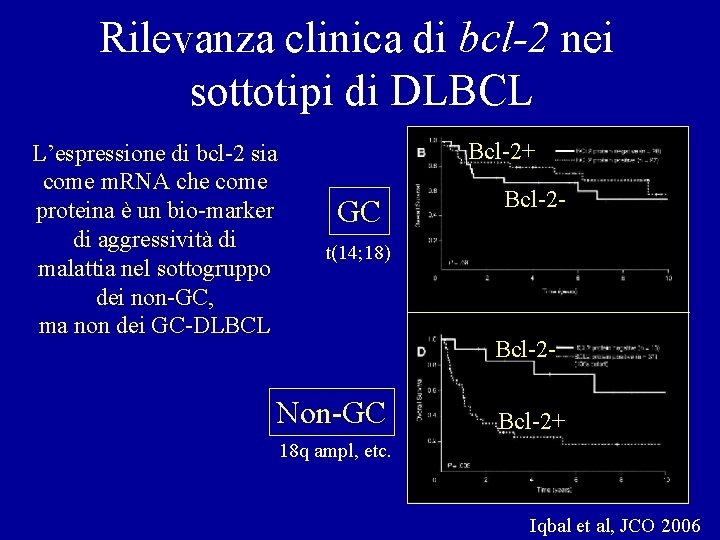

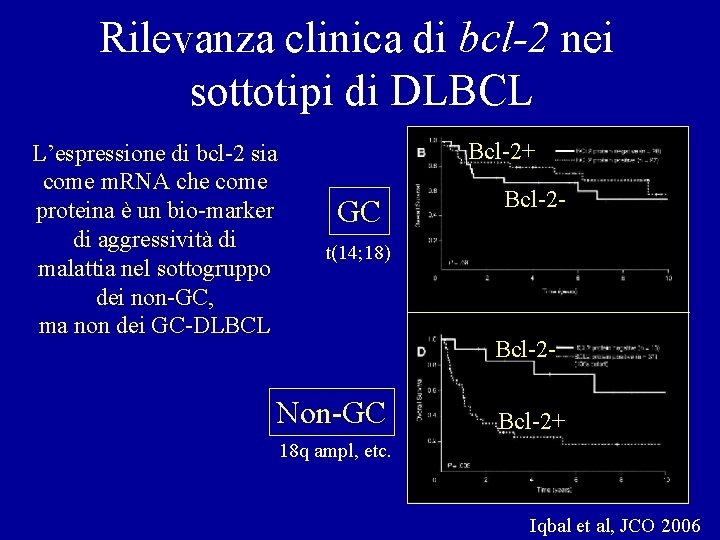

Rilevanza clinica di bcl-2 nei sottotipi di DLBCL L’espressione di bcl-2 sia come m. RNA che come proteina è un bio-marker di aggressività di malattia nel sottogruppo dei non-GC, ma non dei GC-DLBCL Bcl-2+ GC Bcl-2 - t(14; 18) Bcl-2 - Non-GC Bcl-2+ 18 q ampl, etc. Iqbal et al, JCO 2006

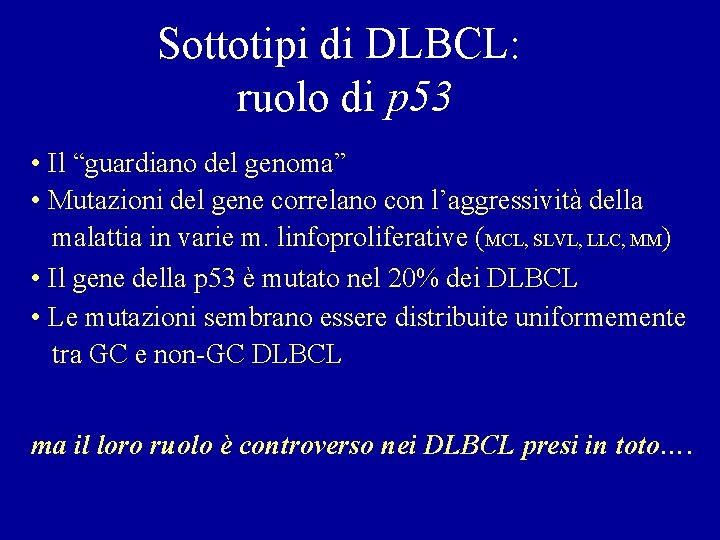

Sottotipi di DLBCL: ruolo di p 53 • Il “guardiano del genoma” • Mutazioni del gene correlano con l’aggressività della malattia in varie m. linfoproliferative (MCL, SLVL, LLC, MM) • Il gene della p 53 è mutato nel 20% dei DLBCL • Le mutazioni sembrano essere distribuite uniformemente tra GC e non-GC DLBCL ma il loro ruolo è controverso nei DLBCL presi in toto….

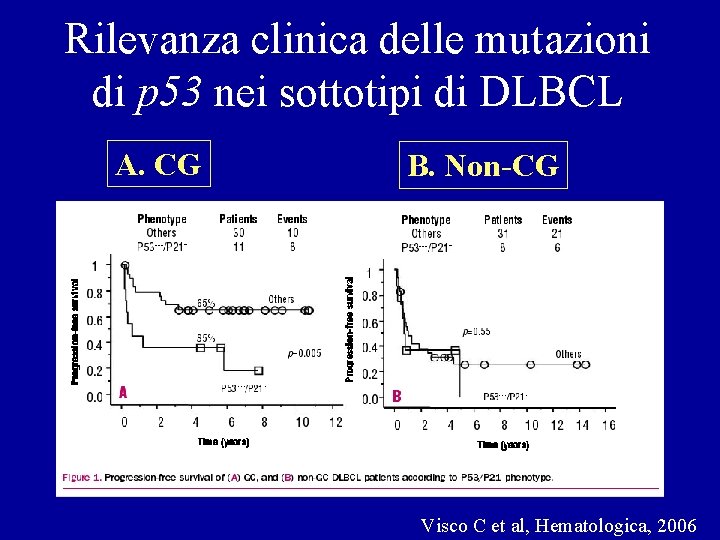

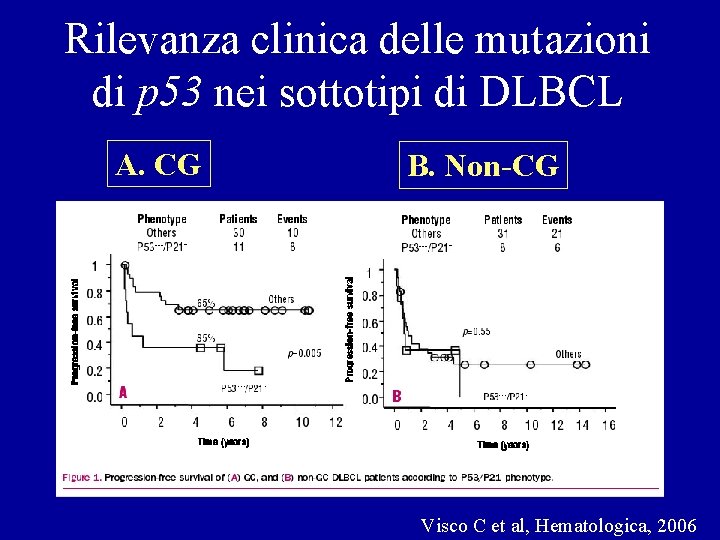

Rilevanza clinica delle mutazioni di p 53 nei sottotipi di DLBCL A. CG B. Non-CG Visco C et al, Hematologica, 2006

Impatto clinico delle nuove acquisizioni biologiche nei DLBCL: Questioni aperte • Conosciamo tutte le entità cliniche dei DLBCL? • Come portare queste acquisizioni nella clinica? • Questi modelli devono essere ri-modellati secondo le più moderne strategie terapeutiche

Impatto clinico delle nuove acquisizioni biologiche nei DLBCL: Questioni aperte • Conosciamo tutte le entità cliniche dei DLBCL? • Come portare queste acquisizioni nella clinica? • Questi modelli devono essere ri-modellati secondo le più moderne strategie terapeutiche

Impatto clinico delle nuove acquisizioni biologiche nei DLBCL: Questioni aperte • Conosciamo tutte le entità cliniche dei DLBCL? • Come portare queste acquisizioni nella clinica? • Questi modelli devono essere ri-modellati secondo le più moderne strategie terapeutiche

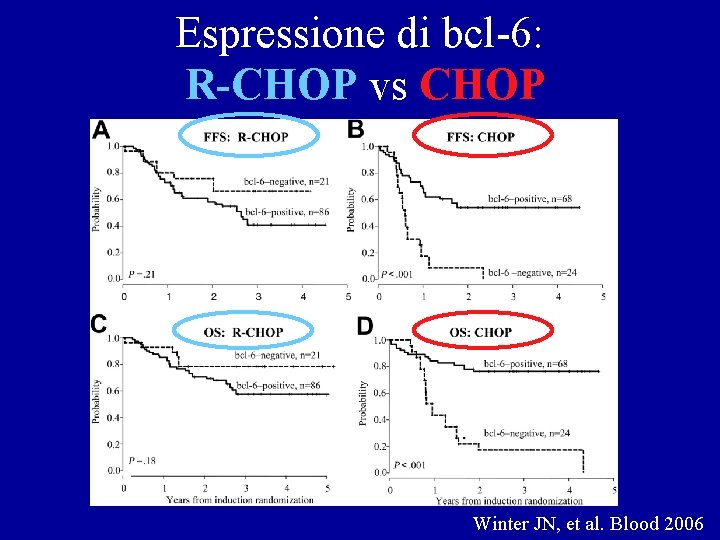

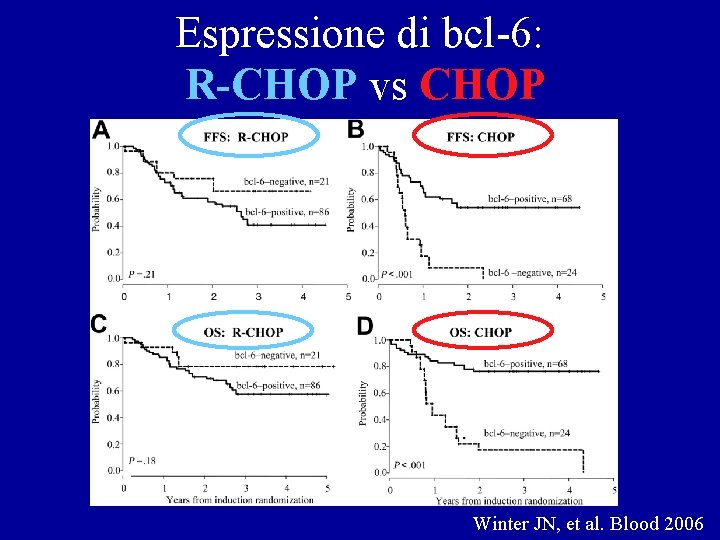

Espressione di bcl-6: R-CHOP vs CHOP Winter JN, et al. Blood 2006

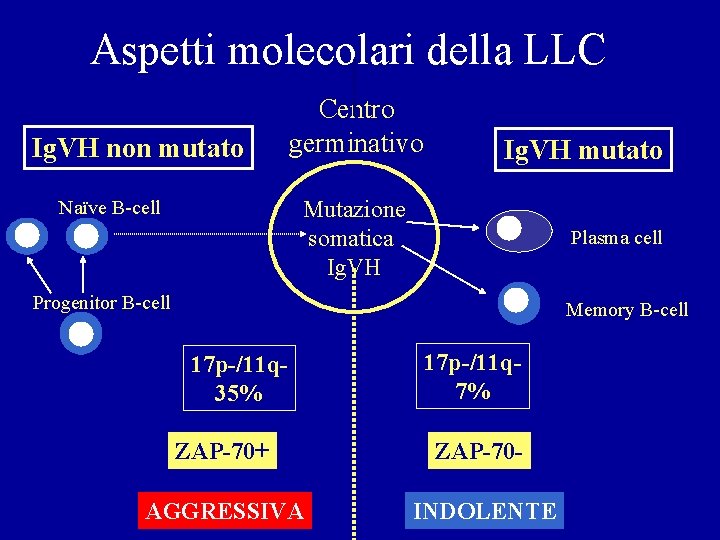

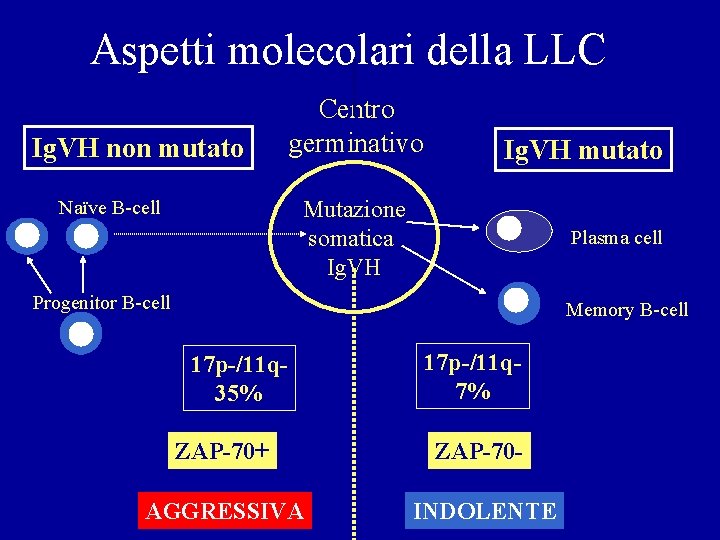

Aspetti molecolari della LLC Ig. VH non mutato Centro germinativo Ig. VH mutato Mutazione somatica Ig. VH Naïve B-cell Plasma cell Progenitor B-cell Memory B-cell 17 p-/11 q 35% 17 p-/11 q 7% ZAP-70+ ZAP-70 - AGGRESSIVA INDOLENTE

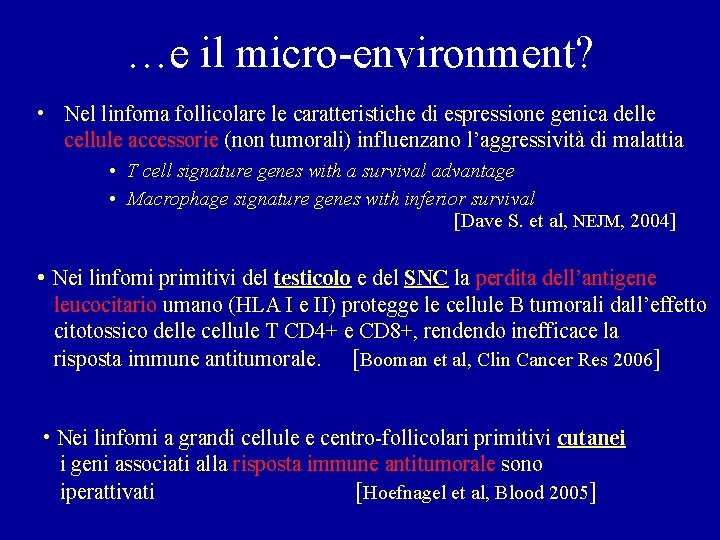

…e il micro-environment? • Nel linfoma follicolare le caratteristiche di espressione genica delle cellule accessorie (non tumorali) influenzano l’aggressività di malattia • T cell signature genes with a survival advantage • Macrophage signature genes with inferior survival [Dave S. et al, NEJM, 2004] • Nei linfomi primitivi del testicolo e del SNC la perdita dell’antigene leucocitario umano (HLA I e II) protegge le cellule B tumorali dall’effetto citotossico delle cellule T CD 4+ e CD 8+, rendendo inefficace la risposta immune antitumorale. [Booman et al, Clin Cancer Res 2006] • Nei linfomi a grandi cellule e centro-follicolari primitivi cutanei i geni associati alla risposta immune antitumorale sono iperattivati [Hoefnagel et al, Blood 2005]

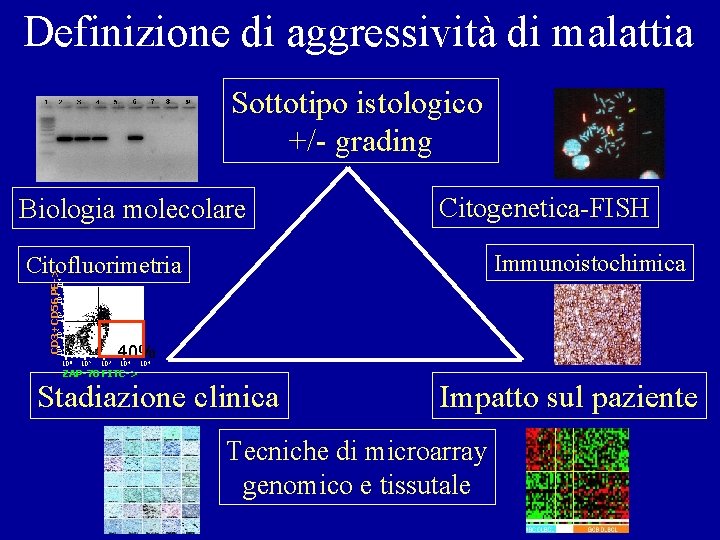

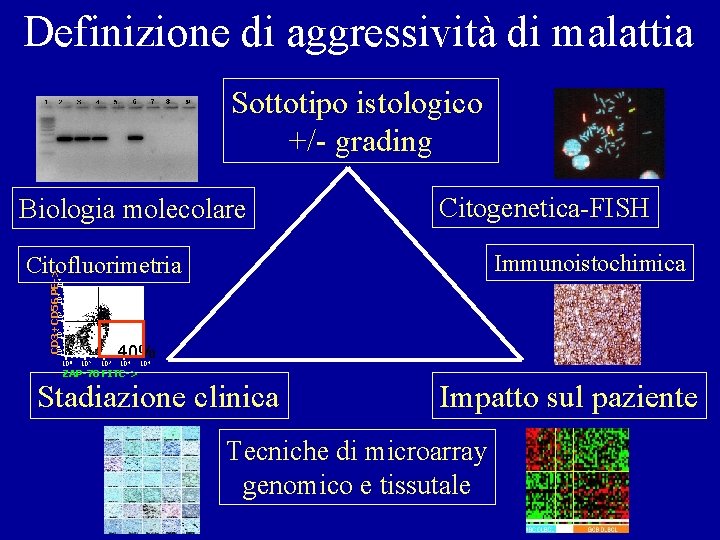

Definizione di aggressività di malattia Sottotipo istologico +/- grading Biologia molecolare Citogenetica-FISH Immunoistochimica 100 101 102 CD 3+CD 56 PE-> 103 104 Citofluorimetria 100 101 102 40% 103 ZAP-70 FITC-> 104 Stadiazione clinica Impatto sul paziente Tecniche di microarray genomico e tissutale

Conclusioni (I) Le più recenti classificazioni delle malattie linfoproliferative forniscono gli “strumenti” per una più accurata stratificazione prognostica e favoriscono l’individuazione di nuovi possibili target terapeutici I fattori prognostici clinici sono basati su studi retrospettivi e su strategie terapeutiche non più in uso

Conclusioni (II) Oggi è possibile distinguere diverse “entità cliniche” all’interno di una stessa categoria linfoproliferativa. Con la migliore comprensione dei meccanismi di oncogenesi contrasta la scarsa conoscenza della storia naturale di queste nuove entità che possono variamente risentire delle più moderne terapie Le nuove entità emergenti dovranno essere validate mostrando una diversa sensibilità alle terapie attuali e un distinto valore prognostico

Conclusioni (III) Come studiare oggi una m. linfoproliferativa per stabilirne prognosi e terapia? - Anamnesi, es. obiettivo, esami strumentali - Osservazione nel tempo a seconda dell’istotipo (CLL, MM, etc) - Parametri di laboratorio (emocromo, LDH, Beta 2 M, etc) - Caratterizzazione istologica con studio fenotipico (Ki-67, ZAP-70, etc) - Studio citogenetico/FISH e molecolare (gene Ig. VH, bcl-2, p 53, etc)