Prof Dr Waltraud Schreiber Universitt Eichsttt Deutschland Budapest

Prof. Dr. Waltraud Schreiber, Universität Eichstätt, Deutschland Budapest, 23. November 2004 (Studierende - Sachfachunterricht)

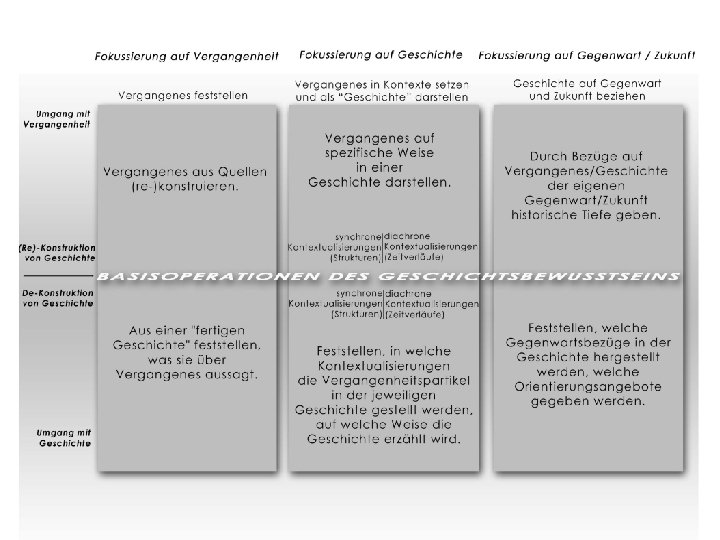

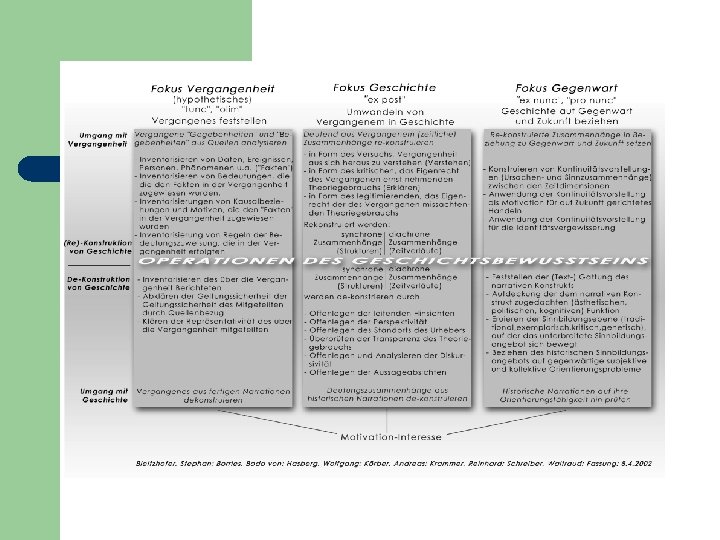

Die Theoriegrundlagen l Entwicklung des „Sechserrasters“: Der sich mit Geschichte Befassende kann unterschiedliche Fokussierungen einnehmen

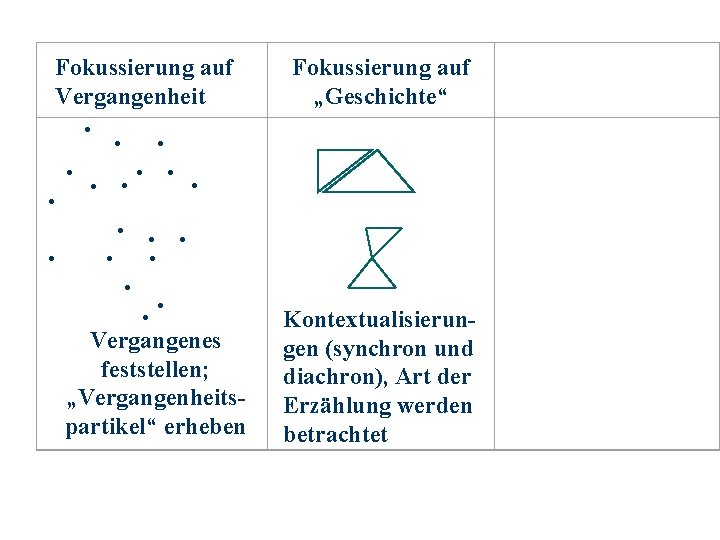

Fokussierung auf Vergangenheit ● ● ● ● ● Vergangenes feststellen; „Vergangenheitspartikel“ erheben

Fokussierung auf Vergangenheit ● ● ● ● ● ● ● Vergangenes feststellen; „Vergangenheitspartikel“ erheben Fokussierung auf „Geschichte“ Kontextualisierungen (synchron und diachron), Art der Erzählung werden betrachtet

Fokussierung auf Vergangenheit Fokussierung auf “Geschichte” ● ● ● ● Fokussierung auf Gegenw. /Zukunft ● Kontextualisierun. Vergangenes gen (synchron und feststellen; diachron), Art der „Vergangenheits- Erzählung in den partikel“ erheben Blick nehmen Vergangenheit/Geschichte auf die Gegenw. /Zukunft in der und für die „erzählt“ wird, beziehen

Die Theoriegrundlagen l Entwicklung des „Sechserrasters“: Idealtypisch werden die Basisoperationen des Re- und De-Konstruierens durchgeführt

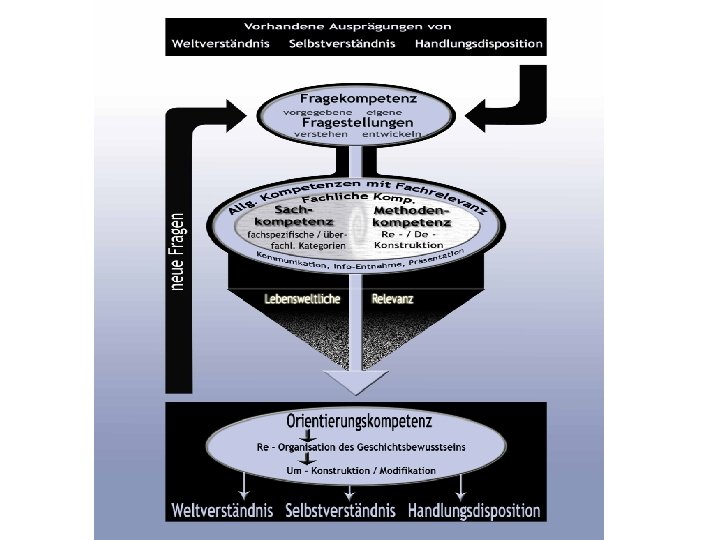

Leitziel des Geschichtsunterrichts: Historische Kompetenzen entwickeln Fähigkeit, Fertigkeit, Bereitschaft reflektiert und selbstreflexiv mit Geschichte umzugehen.

Fragekompetenz In der Lage sein, Fragen zu differenzieren in l Fragen, die auf Kenntnisse und einfache Erkenntnisse zielen l Fragen, die auf Einsichten zielen, auch auf die Einsicht, dass nicht alles zu beantworten ist In der Lage sein, vorgegebene Fragestellungen einzuordnen und zu verstehen. In der Lage sein, eigene Fragen an die Vergangenheit an die Geschichte zu stellen.

Sachkompetenz geht in Wissen nicht auf, ist aber ohne Wissen nicht denkbar. Sie umfasst die Fähigkeit, Fertigkeit, Bereitschaft l inhaltsbezogene und theoriebezogene Kategorien zu erkennen, l ihre Aussage zu erfassen, l begründet neue (oft auch nur subjektiv neue) Kategorien zu entwickeln, l mit ihnen in unterschiedlichsten Hinsichten umzugehen und sie anzuwenden

Methodenkompetenz l l Fachspezifische Kompetenz des Re-Konstruierens Fachspezifische Kompetenz des De-Konstruierens Andere fachspezifische Kompetenzen (vergleichen, im Diskurs verteidigen. . ) Überfachliche Kompetenzen (Recherchieren, Präsentieren, Kommunizieren…, aber immer bezogen auf historische Inhalte)

Re-Konstruktionskompetenz l l l In der Lage sein, selber eine Geschichtsdarstellung zu verfassen, indem zuerst die Festlegung auf eine Fragestellung erfolgt, die notwendigen Vergangenheitspartikel erhoben werden (aus Quellen, aus Darstellungen), die Entscheidung für bestimmte Kontextualisierungen getroffen wird, die Entscheidung für bestimmte Medien und Adressaten getroffen wird die Darstellung nachvollziehbar (transparent) und begründet (plausibel) erfolgt Gegenwartsbezüge bedacht, ev. dargestellt werden.

De-Konstruktionskompetenz In der Lage sein, die Tiefenstruktur einer vorliegenden Geschichtsdarstellung (einer historischen Narration) zu erfassen. Dabei werden auch die Funktionen sichtbar, die der Geschichte zugewiesen werden.

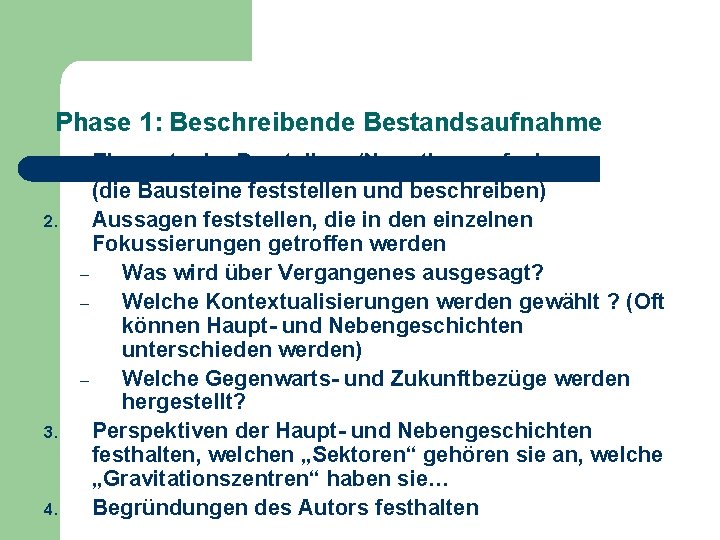

Leitfaden De-Konstruktion Für das De-Konstruieren von Geschichtsdarstellungen hat es sich als sinnvoll erwiesen, folgende Stufung zu beachten

Phase 1: Beschreibende Bestandsaufnahme 1. 2. 3. 4. Elemente der Darstellung/Narration aufnehmen (die Bausteine feststellen und beschreiben) Aussagen feststellen, die in den einzelnen Fokussierungen getroffen werden – Was wird über Vergangenes ausgesagt? – Welche Kontextualisierungen werden gewählt ? (Oft können Haupt- und Nebengeschichten unterschieden werden) – Welche Gegenwarts- und Zukunftbezüge werden hergestellt? Perspektiven der Haupt- und Nebengeschichten festhalten, welchen „Sektoren“ gehören sie an, welche „Gravitationszentren“ haben sie… Begründungen des Autors festhalten

Phase 2: Stimmigkeit/ Triftigkeit überprüfen 1. • • Narrative Triftigkeit Prüfen, ob die Konstruktionsprinzipien (Aufbau der Geschchtsdarstellung) haltbar sind, Prüfen, ob die sprachliche/ bildliche /… Gestaltung adäquat erfolgt… Sachliche Triftigkeit 2. • • • Vergangenheitsbezüge überprüfen Grundlagen für die Kontextualisierungen überprüfen Schlüssigkeit der Gegenwarts- und Zukunftsbezüge prüfen… Normative Triftigkeit 3. • • Synchrone und diachrone Bedeutungszuweisungen nach ihrem normativen Gehalt überprüfen Überprüfen, ob es haltbar ist, die entsprechenden Normen und Werte zugrunde zu legen …

Phase 3: Darstellung der Analyseergebnisse Positive u. negative Aussagen über die Tiefenstruktur der Geschichtsdarstellung werden zusammengestellt und begründet. Eine möglichst transparente Beurteilung und Bewertung erfolgt.

Phase 4: Vergleich mit anderen Interpretationen l l auch mit den eigenen Interpretationen und Darstellungen kontrolliert umgehen (Selbstreflexion) Inhalts- /themen- /sachbezogene Kriterien können für den Vergleich gewählt werden

Orientierungskompetenz Weltverstehen: l Orientierung der Gegenwart mit Hilfe von Vergangenheit l Orientierung in der Vergangenheit Selbstverstehen: l Identitätsfindung des Schülers / der Schülerin l Entwicklung kollektiver Identitäten Handlungsdispositionen: l Soziales Handeln, l Politisches Handeln l Kulturelles Handeln

- Slides: 21