PHARMACODYNAMIE Cours IFSI 1re anne 23 Octobre 2017

PHARMACODYNAMIE Cours IFSI 1ère année 23 Octobre 2017 AE FAGOUR / E. CALIXTE-RAFFIN

2 SOMMAIRE • I/ DEFINITIONS • II/ MECANISMES D’ACTION • III/ EFFETS INDESIRABLES • IV/ INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

3 DEFINITIONS Médicament • définition inscrite à l’art. L 511 du CSP (code de santé publique) « On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. »

4 PHARMACODYNAMIE • décrit les effets qu'un principe actif produit sur l'organisme : c'est l'étude détaillée de l'interaction entre la substance active et sa cible (récepteur, protéine libre, canal ionique, . . . ). • Cette réponse est une composante de l'effet thérapeutique recherché. • Le terme substance active, ou principe actif, désigne la substance chimique qui, dans un médicament (entendu comme produit pharmaceutique), possède un effet thérapeutique,

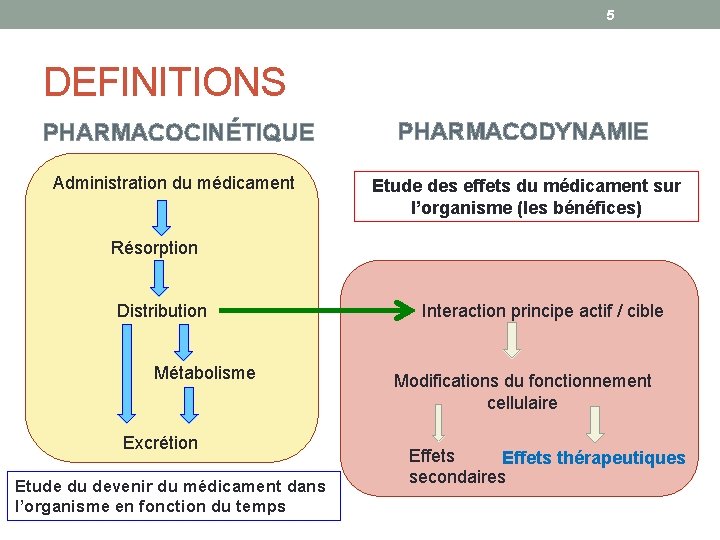

5 DEFINITIONS PHARMACOCINÉTIQUE PHARMACODYNAMIE Administration du médicament Etude des effets du médicament sur l’organisme (les bénéfices) Résorption Distribution Métabolisme Excrétion Etude du devenir du médicament dans l’organisme en fonction du temps Interaction principe actif / cible Modifications du fonctionnement cellulaire Effets thérapeutiques secondaires

6 DEFINITIONS • Objectif • Expliciter par quel mécanisme un effet se produit sur une cellule, un tissu, ou un organe. • L’effet pharmacologique du médicament • résulte du mode d’action : propriétés biochimiques du principe actif ou ses excipients à effets notoires sur les constituants du corps humain. • T°C, pression artérielle, fréquence cardiaque, douleur… • sédation, allergies… • => classes pharmaco-thérapeutiques

7 DEFINITIONS Effet thérapeutique • Effet recherché d’un traitement, celui pour lequel le médicament a été conçu et commercialisé • Définition du ministère de la santé : • « amélioration mesurable immédiate ou retardée, transitoire ou définitive, de l’état de santé ou du bien-être d’un sujet en rapport avec l’utilisation d’un médicament et, a priori, explicable par une ou plusieurs de ses propriétés pharmacologiques. »

8 DEFINITIONS • Effets latéraux : • Non thérapeutiques inévitables surviennent aux doses normales : ex antihistaminiques entrainent de la somnolence • Effets indésirables: • Imprésibles apparaissent aux doses normales chez certaines patients ex : hépatotoxicité de l’isonaizide • Effets toxiques • Inévitables apparaissent aux cours d’un surdosage, ex : hépatotoxicité du paracétamol

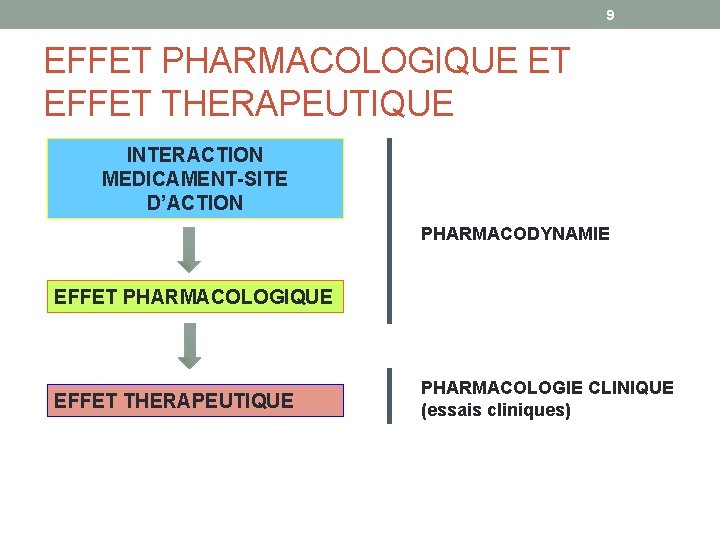

9 EFFET PHARMACOLOGIQUE ET EFFET THERAPEUTIQUE INTERACTION MEDICAMENT-SITE D’ACTION PHARMACODYNAMIE EFFET PHARMACOLOGIQUE EFFET THERAPEUTIQUE PHARMACOLOGIE CLINIQUE (essais cliniques)

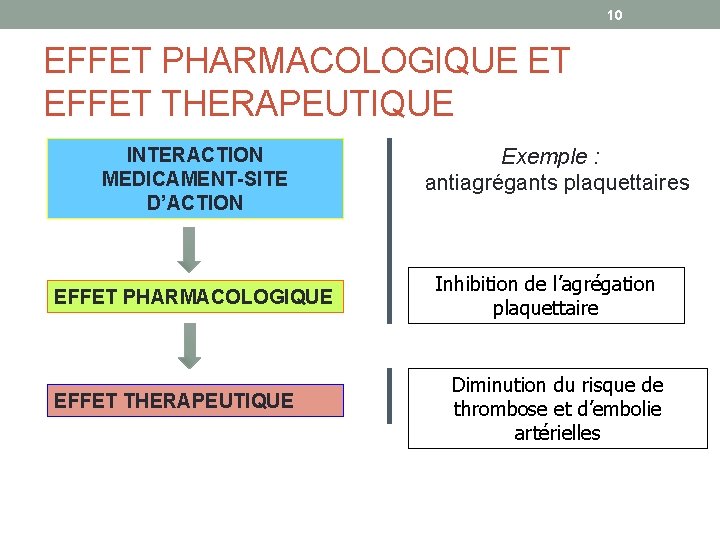

10 EFFET PHARMACOLOGIQUE ET EFFET THERAPEUTIQUE INTERACTION MEDICAMENT-SITE D’ACTION EFFET PHARMACOLOGIQUE EFFET THERAPEUTIQUE Exemple : antiagrégants plaquettaires Inhibition de l’agrégation plaquettaire Diminution du risque de thrombose et d’embolie artérielles

11 MECANISMES D’ACTION

12 MECANISMES D’ACTION • INTERACTION MEDICAMENT / SITE D’ACTION • Reconnaissance mutuelle des 2 protagonistes • Affinité du médicament pour son site d’action • Effets pharmacologiques bénéfiques + effets secondaires

13 MECANISMES D’ACTION • Action substitutive • Action physico-chimique • Interaction avec le métabolisme d’une substance endogène • Interaction avec des micro-organismes • Interaction avec l’ADN • Action sur le phénomène de transport ionique • Interaction avec les cibles des substances endogènes

14 MECANISME D’ACTION Action substitutive = Remplacement d’une substance endogène, nécessaire à l’organisme • Cas d’un défaut de synthèse • apport d’insuline (diabète) • Défaut d’apport • vitamine D (rachitisme), vit B 12 (anémie) • Défaut physiologique de synthèse • oestrogènes (ménopause)

15 MECANISME D’ACTION Action physico-chimique • Médicament par stimulation mécanique == > réponse de l’organisme • Pas d’interaction avec un site cellulaire ou un organe cible • Ex: • Antiacides gastriques : modification du p. H (alcalinisation du milieu) • Huile de paraffine: laxatif mécanique par lubrification

16 MECANISME D’ACTION Interaction avec des micro-organismes • Bactérie, virus, parasites, levures… • Action sur des sites spécifiques de ces agents pathogènes == > Inhibition de la synthèse d’un constituant indispensable à leur développement ou à leur survie • Ex: Antibiotiques, antifongiques, antiviraux

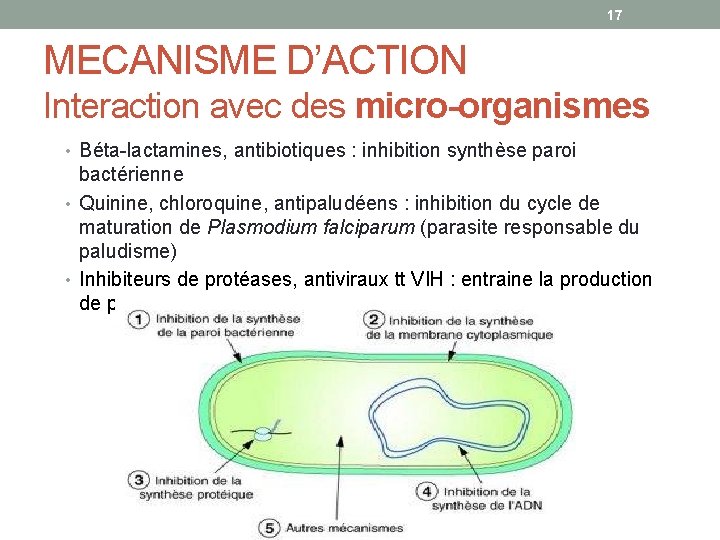

17 MECANISME D’ACTION Interaction avec des micro-organismes • Béta-lactamines, antibiotiques : inhibition synthèse paroi bactérienne • Quinine, chloroquine, antipaludéens : inhibition du cycle de maturation de Plasmodium falciparum (parasite responsable du paludisme) • Inhibiteurs de protéases, antiviraux tt VIH : entraine la production de particules virales immatures

18 MECANISME D’ACTION Interaction avec l’ADN • Cible dans les cellules tumorales • Blocage de l’ouverture de l’ADN par des liaisons covalentes • Ex : anticancéreux (sels de platines, agents alkylants)

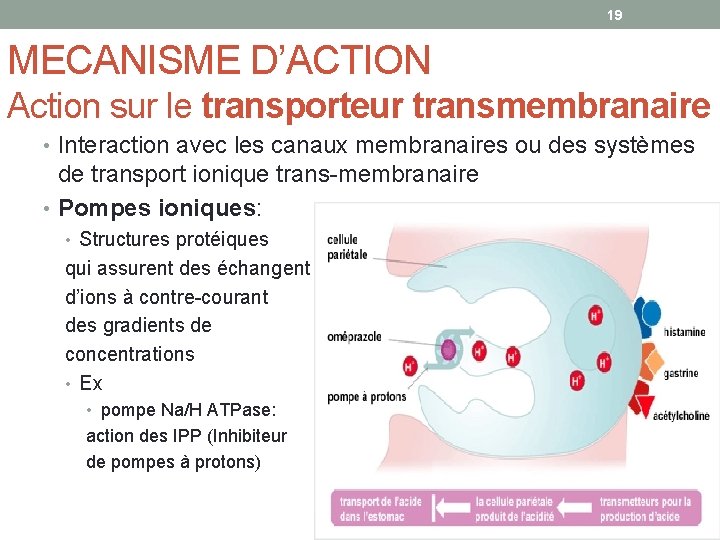

19 MECANISME D’ACTION Action sur le transporteur transmembranaire • Interaction avec les canaux membranaires ou des systèmes de transport ionique trans-membranaire • Pompes ioniques: • Structures protéiques qui assurent des échangent d’ions à contre-courant des gradients de concentrations • Ex • pompe Na/H ATPase: action des IPP (Inhibiteur de pompes à protons)

20 MECANISME D’ACTION Action sur le transporteur transmembranaire • Canaux ioniques : dont l’ouverture est activée par le potentiel de membrane • Ex: • Canaux Ca 2+ : cible des «antagonistes calciques» : Vérapamil, Diltiazem et Dihydropyridines Amlor® (antihypertenseurs, antiangoraux, antiaryhtmiques) • Blocage de l’entrée de Ca 2+ du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire via les canaux Ca 2+

21 MECANISME D’ACTION Interaction avec une enzyme • Enzyme = Biocatalyseur protéique capable d’accélérer une réaction biochimique en la rendant possible • Possède 2 sites: • Site actif qui fixe le substrat • Site régulateur qui est le site de liaison de composés biochimiques capable de contrôler l’action de l’enzyme • Médicament peut être un effecteur en se fixant sur le site régulateur ou site actif : il peut activer ou inhiber l’enzyme

22 MECANISME D’ACTION Interaction avec une enzyme ØBlocage de l’enzyme par un inhibiteur enzymatique (fixation sur le site actif de l’enzyme) Pas de produits de réaction (dégradation ou synthèse) Potentialiser l’action du substrat Diminuer l’action du produit de réaction M: Médicament E: Enzyme

23 MECANISME D’ACTION Interaction avec une enzyme • Exemples d’inhibition (sur site régulateur): • IEC (Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I) : inhibe la synthèse de l’angiotensine II à partir de l’angiotensine I • Statines : inhibe la synthèse de cholestérol par inhibition de l’HMG-Co. A réductase • Anti-vitamine K (AVK) : inhibition des vitamines K réductases • Exemples de faux substrats (sur site actif) : antimétabolites • Analogue base pyrimidique 5 -FU

24 MECANISME D’ACTION Interaction avec une enzyme • Stimulation de l’enzyme par un inducteur enzymatique (fixation sur le site régulateur de l’enzyme) Diminuer l’action du substrat Augmenter l’action du produit de réaction • Ex: antiépileptique • Fosphénytoïne et phénytoïne

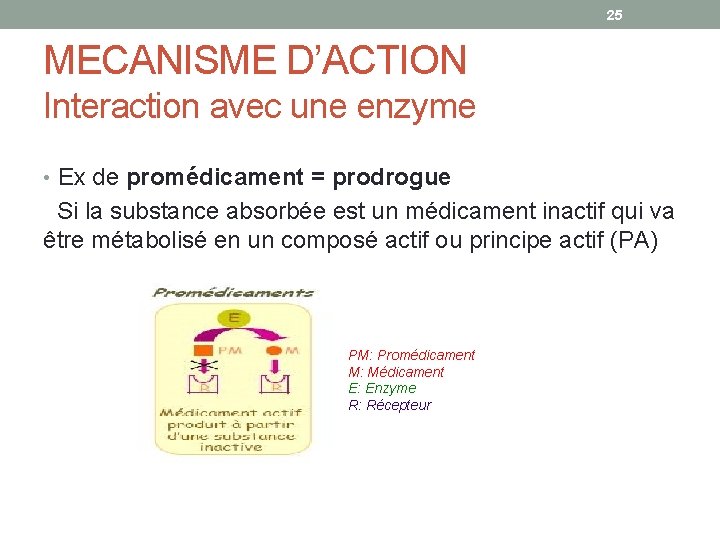

25 MECANISME D’ACTION Interaction avec une enzyme • Ex de promédicament = prodrogue Si la substance absorbée est un médicament inactif qui va être métabolisé en un composé actif ou principe actif (PA) PM: Promédicament M: Médicament E: Enzyme R: Récepteur

![26 MECANISME D’ACTION Interaction avec un récepteur • Médicament[M]+Récepteur[R]� == > [M-R] • Interaction 26 MECANISME D’ACTION Interaction avec un récepteur • Médicament[M]+Récepteur[R]� == > [M-R] • Interaction](http://slidetodoc.com/presentation_image_h/85a598eb3ecda3e7330918c5e059c8ed/image-26.jpg)

26 MECANISME D’ACTION Interaction avec un récepteur • Médicament[M]+Récepteur[R]� == > [M-R] • Interaction médicament/récepteur • Généralités • Différents types de récepteurs • Liaison du médicament au récepteur • Effet pharmacologique • Courbe dose-réponse • Agonistes • Antagoniste • Notion de marge thérapeutique • Facteurs influençant l’effet pharmacologique

27 MECANISME D’ACTION Interaction médicament-récepteur • Récepteur (Rc) est la cible principale des médicaments • Ce sont des protéines membranaires ou intracellulaires activées par des substances endogènes (hormone, neurotransmettreur…) • Rc + ligand endogène == > activité intrinsèque • Complémentarité structurelle entre Rc et ligand endogène • Analogie structurelle entre ligand et médicament • Dénomination des récepteurs selon le ligand • Rc β-adrénergiques • Rc dopaminergiques

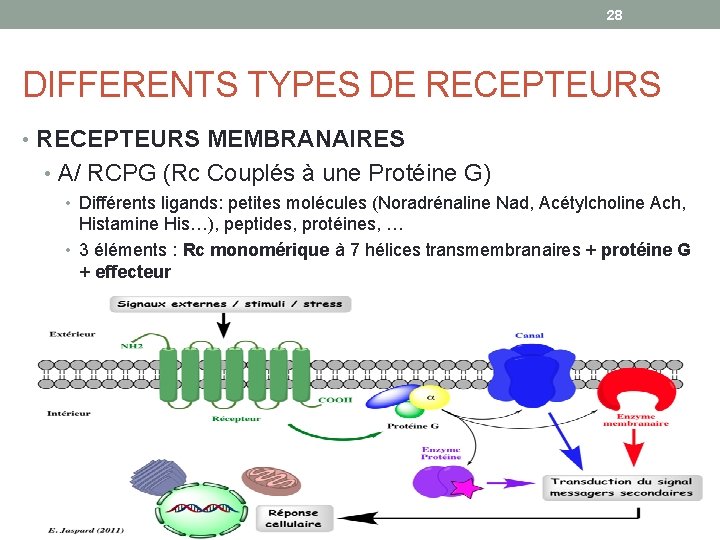

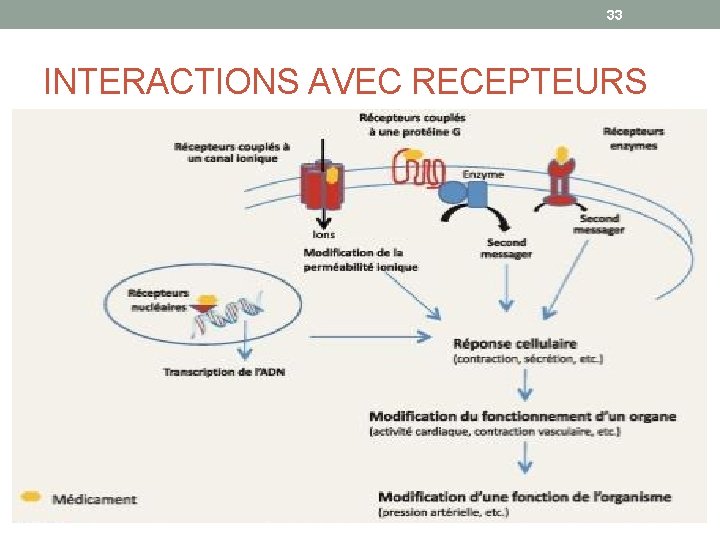

28 DIFFERENTS TYPES DE RECEPTEURS • RECEPTEURS MEMBRANAIRES • A/ RCPG (Rc Couplés à une Protéine G) • Différents ligands: petites molécules (Noradrénaline Nad, Acétylcholine Ach, Histamine His…), peptides, protéines, … • 3 éléments : Rc monomérique à 7 hélices transmembranaires + protéine G + effecteur

29 DIFFERENTS TYPES DE RECEPTEURS • Effecteur • canal ionique • enzyme • Transduction : passage de l’information du m. extracellulaire au milieu intracellulaire • Amplification du signal par messagers secondaires produits dans le m. intracellulaire

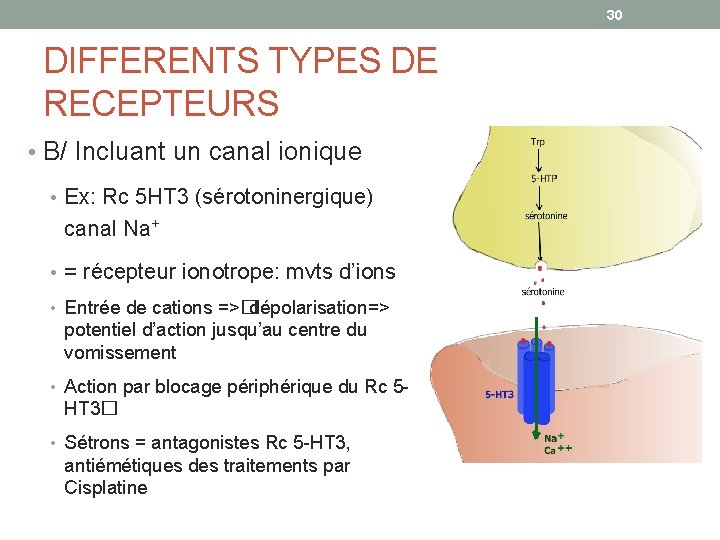

30 DIFFERENTS TYPES DE RECEPTEURS • B/ Incluant un canal ionique • Ex: Rc 5 HT 3 (sérotoninergique) canal Na+ • = récepteur ionotrope: mvts d’ions • Entrée de cations =>� dépolarisation=> potentiel d’action jusqu’au centre du vomissement • Action par blocage périphérique du Rc 5 - HT 3� • Sétrons = antagonistes Rc 5 -HT 3, antiémétiques des traitements par Cisplatine

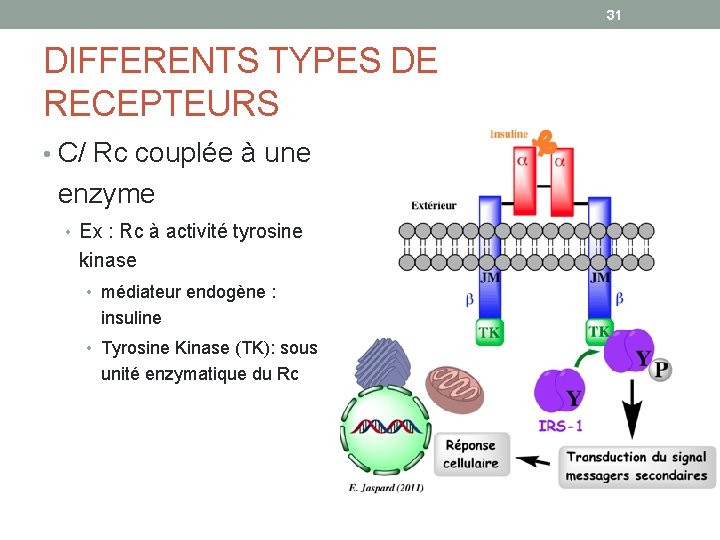

31 DIFFERENTS TYPES DE RECEPTEURS • C/ Rc couplée à une enzyme • Ex : Rc à activité tyrosine kinase • médiateur endogène : insuline • Tyrosine Kinase (TK): sous unité enzymatique du Rc

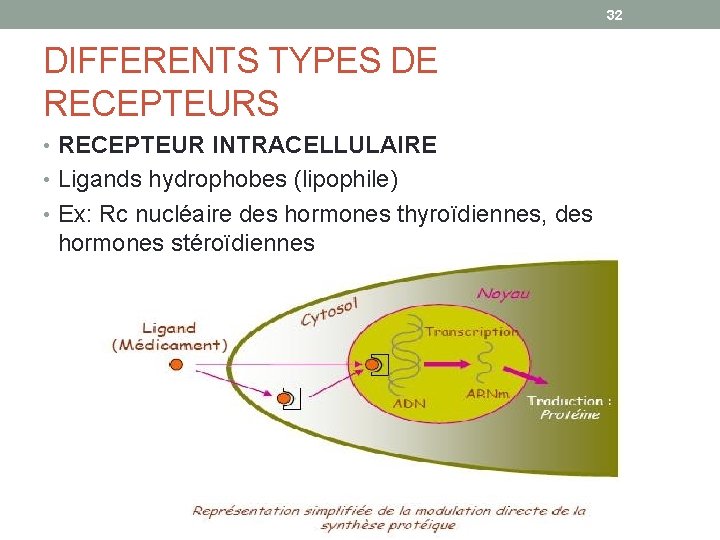

32 DIFFERENTS TYPES DE RECEPTEURS • RECEPTEUR INTRACELLULAIRE • Ligands hydrophobes (lipophile) • Ex: Rc nucléaire des hormones thyroïdiennes, des hormones stéroïdiennes

33 INTERACTIONS AVEC RECEPTEURS

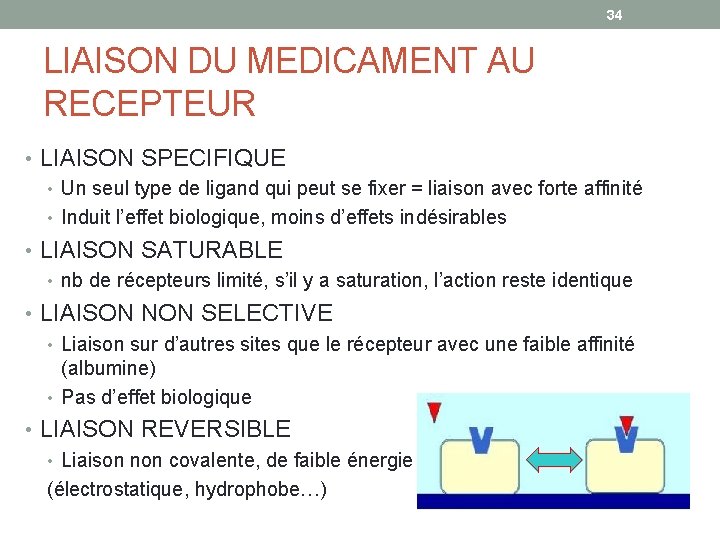

34 LIAISON DU MEDICAMENT AU RECEPTEUR • LIAISON SPECIFIQUE • Un seul type de ligand qui peut se fixer = liaison avec forte affinité • Induit l’effet biologique, moins d’effets indésirables • LIAISON SATURABLE • nb de récepteurs limité, s’il y a saturation, l’action reste identique • LIAISON NON SELECTIVE • Liaison sur d’autres sites que le récepteur avec une faible affinité (albumine) • Pas d’effet biologique • LIAISON REVERSIBLE • Liaison non covalente, de faible énergie (électrostatique, hydrophobe…)

35 LIAISON DU MEDICAMENT AU RECEPTEUR • AFFINITE: capacité d’un ligand à pouvoir se lier à son Rc (l’attraction) • SELECTIVITE • Le médicament a une activité sur différents types de récepteurs avec une affinité plus élevée pour un Rc donné (affinité 100 fois supérieure à l’affinité pour les autres Rc)

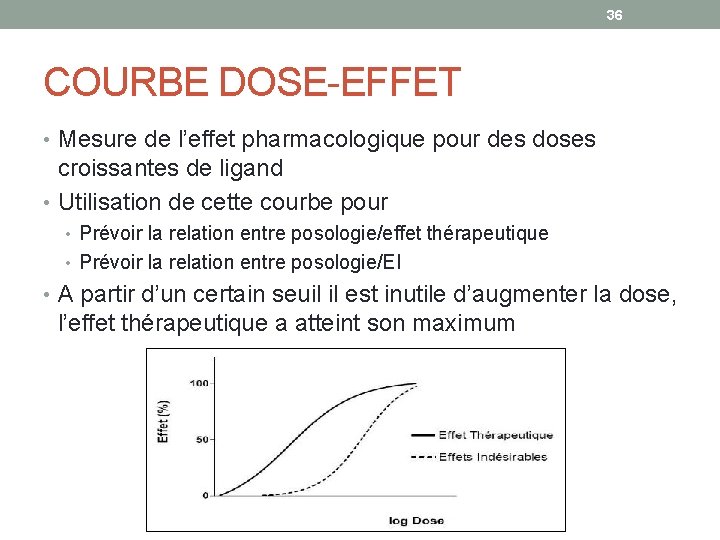

36 COURBE DOSE-EFFET • Mesure de l’effet pharmacologique pour des doses croissantes de ligand • Utilisation de cette courbe pour • Prévoir la relation entre posologie/effet thérapeutique • Prévoir la relation entre posologie/EI • A partir d’un certain seuil il est inutile d’augmenter la dose, l’effet thérapeutique a atteint son maximum

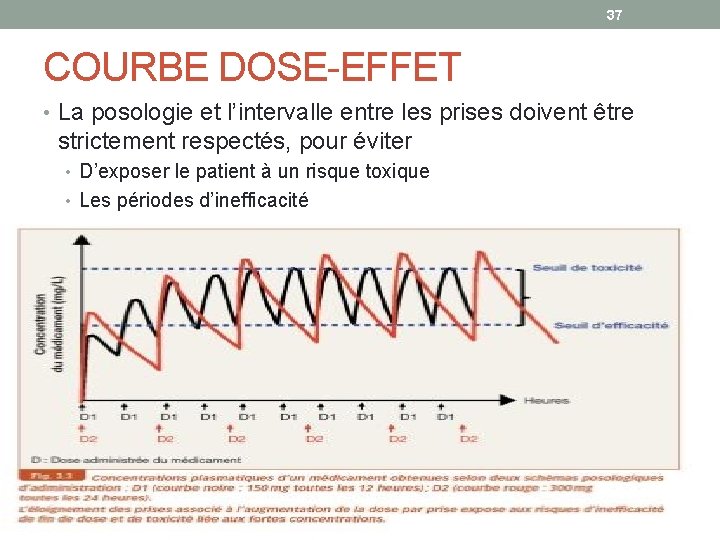

37 COURBE DOSE-EFFET • La posologie et l’intervalle entre les prises doivent être strictement respectés, pour éviter • D’exposer le patient à un risque toxique • Les périodes d’inefficacité

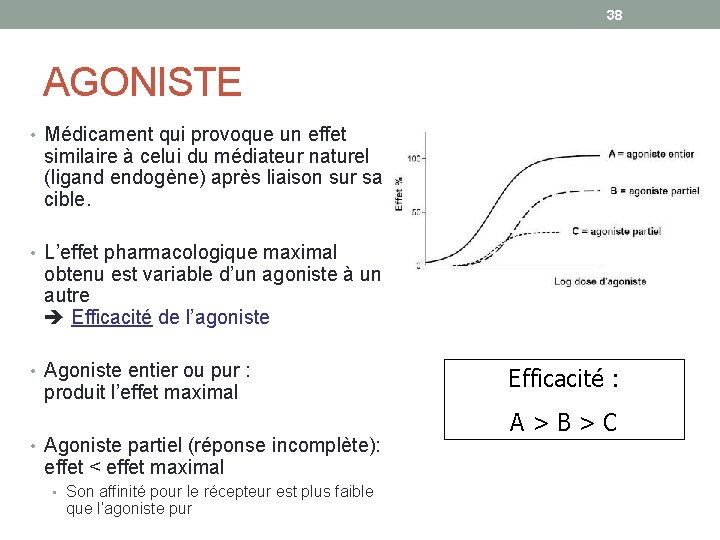

38 AGONISTE • Médicament qui provoque un effet similaire à celui du médiateur naturel (ligand endogène) après liaison sur sa cible. • L’effet pharmacologique maximal obtenu est variable d’un agoniste à un autre Efficacité de l’agoniste • Agoniste entier ou pur : produit l’effet maximal • Agoniste partiel (réponse incomplète): effet < effet maximal • Son affinité pour le récepteur est plus faible que l’agoniste pur Efficacité : A>B>C

39 ANTAGONISTE • Substance qui se lie à un récepteur spécifique sans provoquer d’effet (réponse cellulaire nulle), et qui bloque l’action du médiateur endogène (empêche sa liaison au récepteur) • Deux types d’antagonistes : • Antagoniste compétitif : se lie sur le même site que le médiateur endogène (compétition pour la liaison sur le même site) • Antagoniste non compétitif : se lie à un autre site du récepteur

40 AGONISTE-ANTAGONISTE • Double potentialité d’agoniste et d’antagoniste • En absence du médiateur endogène (ou quantité très faible) agoniste partiel • En présence du médiateur endogène ou d’un agoniste entier antagoniste • Exemple : Buprénorphine (TEMGESIC) – Nalbuphine • Liaison aux récepteurs opioïdes µ effet antalgique • En présence de morphine déplace la morphine des récepteurs (effet antagoniste) • Diminution de l’efficacité de la morphine

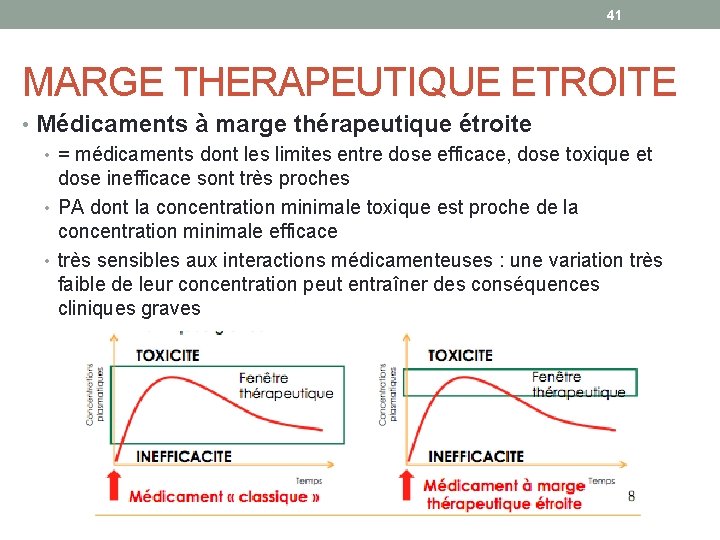

41 MARGE THERAPEUTIQUE ETROITE • Médicaments à marge thérapeutique étroite • = médicaments dont les limites entre dose efficace, dose toxique et dose inefficace sont très proches • PA dont la concentration minimale toxique est proche de la concentration minimale efficace • très sensibles aux interactions médicamenteuses : une variation très faible de leur concentration peut entraîner des conséquences cliniques graves

42 MEDICAMENTS A RISQUES • Exemples de médicaments à marge thérapeutique étroite MMTE • Anticonvulsivants : carbamazépine, phénytoïne, acide valproïque, phénobarbital • Digitaliques • Anticoagulants oraux • Lithium • Immunosuppresseurs • == > adaptation posologique, surveillance étroite du patient, dosages sanguins du mdt, attention aux sujet à risques IH, IR

43 FACTEURS INFLUENCANT L’EFFET PHARMACOLOGIQUE • Sensibilité des récepteurs • Tolérance / Pharmacodépendance • Pharmacogénétique • Pathologies intercurrentes (IR – IH) • Grossesse et allaitement • Enfant • Personne âgée • Environnement

44 SENSIBILITE DES RECEPTEURS • Nb de Rc : augmentation ou diminution • Modifications de l’efficacité du couplage des récepteurs aux mécanismes effecteurs • Mécanismes en rapport avec les récepteurs : • Stimulation répétée => désensibilisation => diminution de l’effet • Origine génétique ou non

45 TOLERANCE • La tolérance effet pharmacologique d’une dose de médicament lors de l’administration répétée de cette même dose. • Pour retrouver l’effet de la dose initiale, il est nécessaire d’augmenter la dose administrée. PHARMACODEPENDANCE • Usage répété, compulsif d’un médicament pour le plaisir chimique qu’il procure ou pour éviter les effets désagréables de sa suppression (syndrome de sevrage) • Dépendance physique syndrome de sevrage • Dépendance psychique état compulsif • Ex: Analgésiques opioïdes, Barbituriques, Benzodiazépines

46 PHARMACO-GENETIQUE • Le polymorphisme génétique => variabilité de la réponse à l’effet d’un médicament, survenue d’EI • Ex: Hyperthermie maligne induite par les anesthésiques halogénés mutation d’un récepteur dans 50% des cas

47 PATHOLOGIES INTERCURRENTES • Insuffisance rénale organes impliqués dans • Insuffisance hépatique pharmacocinétiques • Certaines pathologies cardiaques • Pathologies endocriniennes, métaboliques et obésité

48 PATHOLOGIES INTERCURRENTES Insuffisance rénale (IR) • Médicament néphrotoxique: entraine ou aggrave IR • Rein sensible aux toxiques • Médicament éliminé par rein • de l’élimination • Conséquences de IR concerne • Médicaments éliminés ss forme active (tétracycline, gentamicine) • Métabolites actifs • Métabolites toxiques (aminosides: effet toxique direct) ADAPTATION POSOLOGIQUE EVALUATION DE LA FONCTION RENALE : clairance de créatinine

49 PATHOLOGIES INTERCURRENTES Insuffisance hépatique (IH) • Diminution de la synthèse enzymatique • Diminution de la synthèse des protéines plasmatiques => Diminution du métabolisme • Conséquences : • Effet de premier passage hépatique minoré • Augmentation des concentrations • Augmentation de la demi-vie d’élimination • Risque++ si index thérapeutique étroit (MMTE)

50 GROSSESSE ET ALLAITEMENT • Risque existant chez le fœtus • dépend de la période d’exposition au médicament (trimestre) • risque tératogène : max du 8ème jour jusqu’à la 10ème semaine. Après cette période, persistance d’un risque de malformations et de perturbations au niv du cerveau • Ex: anticancéreux, anticoagulant coumarinique, isotrétinoine • Risque d’accidents en période néonatale pour des médicaments administrés en fin de grossesse • Ex: EI pour fœtus : aminosides (ototoxicité), méd iodés (dysthyroïdie) • Effets indésirables liés à la grossesse mais concernant directement la femme enceinte • appréciation du risque tératogène ou toxique en fonction du bénéfice

51 GROSSESSE ET ALLAITEMENT • Risque de passage des médicaments dans le lait • Évaluation de la nécessité de l’allaitement maternel • effets du traitement • de la quantité de médicament réellement absorbée • sensibilité particulière du nouveau-né • Outils : site internet du CRAT Centre de référence des agents tératogènes

52 ENFANT • Immaturité de l’organe cible (foie) : modifie effet pharmacologique • Variation du nbre de Rc • Altération du couplage Rc-effecteur • Mécanismes de transport rénaux déficients • Pas de barrière hémato-encéphalique • => ADAPTATION DE LA POSOLOGIE EN F° DE L’AGE • => DE LA SURFACE CORPORELLE (PLUS FIABLE QUE LE POIDS POUR PETIT ENFANT)

53 PERSONNE AGEE • EI+++, hospitalisations+++(iatrogénie) • Automédication, observance incorrecte, polymédication • Évaluation incorrecte du rapport bénéfice/risque • Altérations des récepteurs, des voies de signalisation • réponse aux β-bloquants (altération des voies de signalisation) • nombre de récepteurs dopaminergiques ( risque de syndrome pseudo-parkinsonien avec les neuroleptiques)

54 PERSONNE AGEE • Altération du fonctionnement cellulaire, de l’homéostasie physiologique • Associées à des modifications pharmacocinétiques et polypathologie • Altération de la régulation de la température corporelle (risque d’hyper/hypothermie) • de la sensibilité du SNC ( effets dépresseurs centraux des benzodiazépines)

55 ENVIRONNEMENT • Alimentation • Aliments riches en vit. K et AVK • Réglisse (glycirrhizine: effet type aldostérone) et spironolactone: K+ • Alcool • Effet sédatif et dépresseur du SNC: BZD, Anti H 1 • Action sur muqueuse gastro-intestinale: AINS • Inhibition néoglucogénèse: risque hypoglycémie

56 EFFETS INDESIRABLES

57 EFFETS INDESIRABLES (EI) • = font partie des Effets secondaires • Toute réaction nocive et non voulue d’un médicament en cas d’utilisation conforme aux termes de son autorisation de mise sur le marché AMM ou lors de toute autre utilisation (surdosage, mésusage, abus de médicaments, erreur médicamenteuse).

58 EFFETS INDESIRABLES (EI) ➩ EI grave peut entrainer • Décès ou mettant la vie en danger • Invalidité ou Incapacité importante ou durable • Hospitalisation ou sa prolongation • Anomalie ou Malformation congénitale ➩ EI inattendu : la nature, la sévérité ou l’évolution ne correspondent pas aux informations réglementaires du médicament.

59 EFFETS INDESIRABLES (EI) • Évaluation régulière du rapport BENEFICES / RISQUES • Détections • Essais cliniques avant AMM • Etudes post AMM (laboratoire) • Pharmaco-épidémiologie suivi d’une population exposée post AMM • Enquête de pharmaco vigilance (ANSM, Agence Europ. du Médic. ) • Caractéristiques principales • Gravité • Fréquence

60 EFFETS INDESIRABLES (EI) Gravité • De peu grave (érythème, sécheresse cutanée, …) à très grave (cécité irréversible, malformations, cancers, décès, …) • Fonction du malade et de l’environnement • Immunodéprimé, personne âgé, nouveau né, … • Durée d’hospitalisation qui se prolonge • Pour chaque effet indésirable forme +/- sévère • Ex: Neutropénie • Mineure (1500 à 3000 polynucléaires neutrophiles) • Sévères (< 500 PN) • Risque d’infection

61 EFFETS INDESIRABLES Fréquence (classification Med. DRA) • Très fréquent (>=1/10) • Fréquent (>=1/100 à <1/10) • Peu fréquent (>=1/1000 à <1/100) • Rare (>=1/10. 000 à <1/1000) • Très rare (<1/10. 000)

62 EFFETS INDESIRABLES (EI) Imputabilité • Délais d’apparition • Immédiat (Réactions allergiques, manifestation gastro-intestinale…) • Qques jours après administration (vaccin fièvre…) • Suite à traitement chronique (corticoïdes) • A l’arrêt du traitement (syndrome de sevrage avec benzodiazépines) • Disparition de l’effet à l’arrêt du médicament • Réapparition à la reprise du médicament

63 PHARMACOVIGILANCE (PV) • Surveillance des médicaments et la prévention du risque d’effet indésirable résultant de leur utilisation, que ce risque soit potentiel ou avéré, . . (ANSM) • Repose sur le signalement, par les professionnels de santé des EI. • Déclarations validées, évaluées, enregistrées par les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV: 31 en France) base de données ANSM • Signalement, évaluation, et transmission des EI : identifier les risques médicamenteux. Si nécessaire mesures correctives pour risques

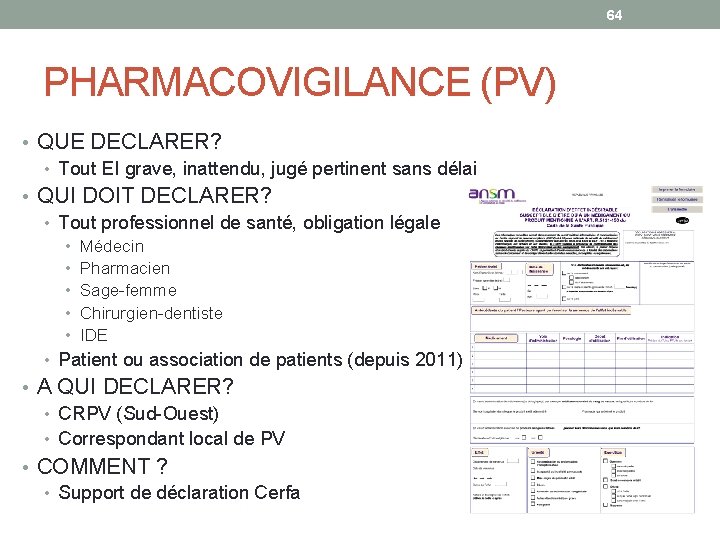

64 PHARMACOVIGILANCE (PV) • QUE DECLARER? • Tout EI grave, inattendu, jugé pertinent sans délai • QUI DOIT DECLARER? • Tout professionnel de santé, obligation légale • • • Médecin Pharmacien Sage-femme Chirurgien-dentiste IDE • Patient ou association de patients (depuis 2011) • A QUI DECLARER? • CRPV (Sud-Ouest) • Correspondant local de PV • COMMENT ? • Support de déclaration Cerfa

65 EFFETS INDESIRABLES • 2 grands types • Les EI prévisibles: liés aux propriétés pharmacologiques (liées à la dose le plus souvent) • Les EI non prévisibles : sans lien avec les propriétés pharmacologiques

66 EFFETS INDESIRABLES • EI liés à l’effet pharmacologique du médicament • Souvent dose-dépendant, posologie excessive • Ex: • Hémorragie sous anticoagulant • Hypoglycémie après administration d’insuline • Effet non recherché, dépendant du mécanisme d’action • Ex: • ulcération au niv de l’estomac sous AINS et risque hémorragique • Atteinte des cellules tumorales et saines sous anticancéreux

67 EFFETS INDESIRABLES • EI non liés aux propriétés pharmacologiques • Mécanisme mal connu • Nombre limité de patients touchés • Indépendant de la dose • Ex : réaction immuno-allergique (pénicilline), réactions toxiques • Effets imprévisibles • En pratique : toujours interroger le patient sur ses antécédents médicamenteux

68 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

69 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES • Modifications des effets pharmacodynamiques et/ou de la pharmacocinétique d’un médicament résultant de la prise concomitante d’un autre médicament, d’un aliment ou de consommation d’alcool ou de tabac • Doivent être cliniquement significative • Bénéfiques • Défavorables+++ toxicité et/ou inefficacité • 2 types d’interactions • Pharmacocinétiques+++: perturbation du devenir de cert. Médicaments • Pharmacodynamiques : mécanismes d’action au niv des récepteurs

70 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Interactions pharmacocinétiques • ABSORPTION • quantité absorbée risque être < concentration thérapeutique • vitesse d’absorption : modification du Cmax et Tmax • Facteurs d’interaction : • Motilité gastro-intestinale : vidange gastrique retardée • Le bol alimentaire: absorption diminuée par la prise d’aliments • Action sur les protéines de transport • Exemple : Augmentation de l’absorption de la Digoxine par le Ritonavir (NORVIR®) • Formation de complexes absorption diminuée • Exemple : Fluoroquinolones et sels de calcium il est nécessaire de décaler les prises médicamenteuses ( d’au moins 2 heures si possible)

71 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Interactions pharmacocinétiques • Action sur le p. H • Modification de l’acidité gastrique peut modifier l’absorption d’un autre médicament • Exemple : Antiacides et médicaments absorbés sous forme acide Il est nécessaire de décaler les prises médicamenteuses. • Création d’une barrière physique • Exemple : SMECTA® (Diosmectite) administration de l’autre médicament à distance du SMECTA® • Intérêt clinique • Le charbon actif capte les médicaments au niveau du tube digestif et empêche leur absorption Utilisation dans les tentatives de suicide

72 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Interactions pharmacocinétiques • DISTRIBUTION • Fixation aux protéines plasmatiques • Le médicament qui a la plus forte affinité se fixe en priorité et majore la forme libre active du second

73 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Interactions pharmacocinétiques • MÉTABOLISME hépatique • Quand 2 médicaments sont métabolisés par le même système enzymatique compétition risque • Inhibiteurs enzymatiques • Diminution du métabolisme d’autres médicaments Accumulation surdosage • Inducteurs enzymatiques • Augmentation du métabolisme d’autres médicaments Baisse de l’efficacité • Action des inhibiteurs et des inducteurs principalement sur Cytochromes P 450 (CYP 450) au niveau du foie ! aux méd à MTE: AVK, Digoxine, Immunosuppresseurs : Ciclosporine, Tacrolimus, Cert. statines : Atorvastatine, Simvastatine, Bêta-Bloquants

74 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Interactions pharmacocinétiques • ELIMINATION • Interaction au niveau des tubules rénaux • Interaction au niveau des transports actifs • Compétition au niveau de la sécrétion tubulaire • 2 médts éliminés par sécrétion tubulaire entrent en compétition diminution de l’élimination d’un des 2 médicaments • Ex: les Pénicillines diminuent l’élimination du Méthotrexate (assoc. déconseillée) • Modification du p. H urinaire • Certains médicaments comme le bicarbonate de sodium augmentent le p. H urinaire • Action sur la réabsorption • Ex L’aspirine plus facilement éliminée en cas d’augmentation du p. H urinaire

75 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Interactions pharmacodynamiques • Additivité : Effet de (A+B) = Effet de A + Effet de B • Synergie ou Potentialisation : Effet (A+B) > Effet de A + Effet de B => effet thérapeutique, associations recherchées, bénéfiques => Rapport bénéfice/risque => Posologies des médicaments • Antagonisme : Effet de (A+B) < Effet de A + Effet de B => Echec de la thérapie, risques d’EI

76 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Classification • Inclus dans les RCP (Résumé des caractéristiques du produit) • Contre-indication • Elle revêt un caractère absolu et ne doit pas être transgressée. • Ex: L-Dopa antiparkinson + cert. Antiémétiques (primperan®) => aggravation des signes parkinsoniens • Association déconseillée • A éviter, étudier rapport bénéfice/risque, surveillance étroite du patient. • Ex: Fluoxétine + tamoxifène =>baisse de l’efficacité de tamoxifène

77 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Classification • Précaution d'emploi+++ • Association possible si respect des recommandations (surveillance clinique et biolog. ) • Ex : cyclines + calcium => absorption digestive des cyclines: prise à distance des cyclines (2 h) • A prendre en compte • Addition d'effets indésirables+++ ; aucune recommandation pratique ne peut être proposée. Le médecin évalue l’opportunité de l’association • Ex: zopiclone + erythromycine => légère augmentation des sédations

78 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Incompatibilités de perfusion • Contexte : • Patients poly-perfusés (exemple : service de réanimation) • Utilisation de rampes de perfusion

79 INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES Incompatibilités de perfusion • Incompatibilités physico-chimiques • Précipitation de 2 médicaments mélangés =>Respect des solutés de dilution car Risque d’embolie vasculaire • Ex: • Vancomycine + Héparine sodique • Amphotéricine B + Na. Cl • Conduite à tenir • Toujours vérifier la compatibilité des médicaments injectables • Rincer la perfusion avant l’injection d’un second produit

80 MERCI DE VOTRE ATTENTION

- Slides: 80