Motricit OesoGastrique B e r n a r

Motricité Oeso-Gastrique B e r n a r d

1. Introduction 2. Physiologie de la déglutition 3. Physiologie de la motricité oesophagienne 4. Mécanismes anti-reflux 5. Motricité gastrique

Introduction musculature du TD transporte et mélange les aliments - Aliments préparés avant digestion par mastication - Après déglutition, passage dans l’œsophage puis dans l’estomac où ils sont malaxés - Puis passage à travers sphincter pylorique vers le duodénum pour être ensuite absorbés

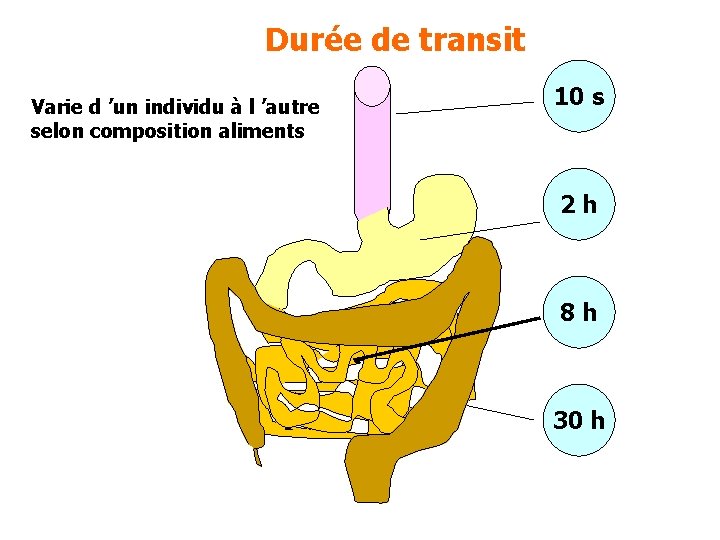

Durée de transit Varie d ’un individu à l ’autre selon composition aliments 10 s 2 h 8 h 30 h

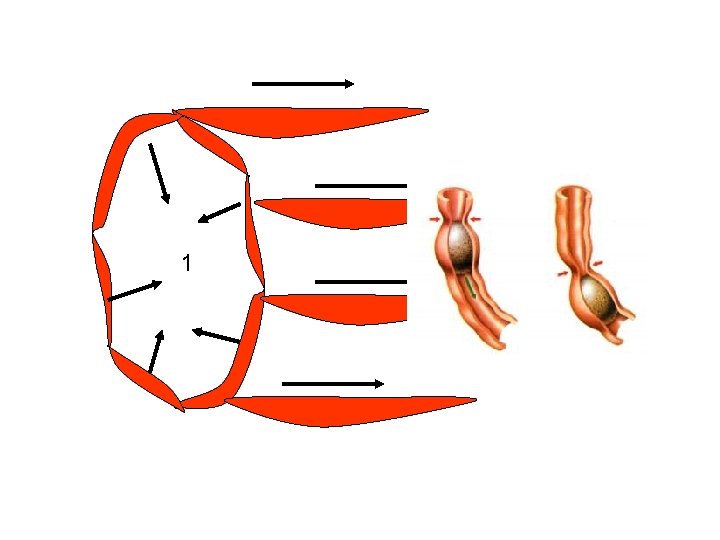

Caractéristiques générales de la musculature du TD - Muscle strié dans le pharynx et le tiers supérieur de l’œsophage puis muscle lisse jusqu’au sphincter anal - Activité volontaire jusqu’au pharynx puis tout est réflexe jusqu’à l’anus - Couche musculaire interne circulaire Couche musculaire externe longitudinale

1 2

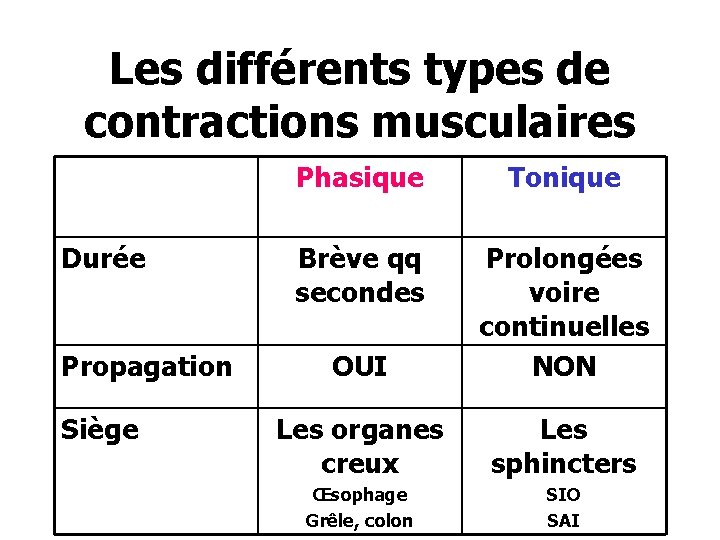

Les différents types de contractions musculaires Durée Propagation Siège Phasique Tonique Brève qq secondes OUI Prolongées voire continuelles NON Les organes creux Les sphincters Œsophage Grêle, colon SIO SAI

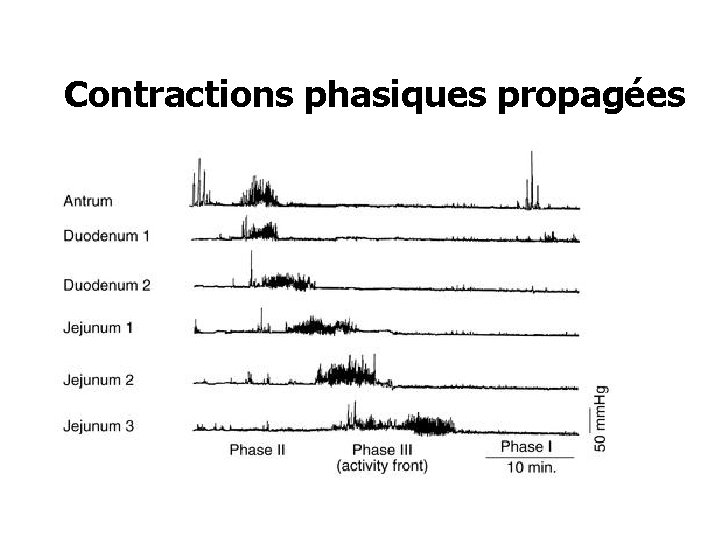

Contractions phasiques propagées

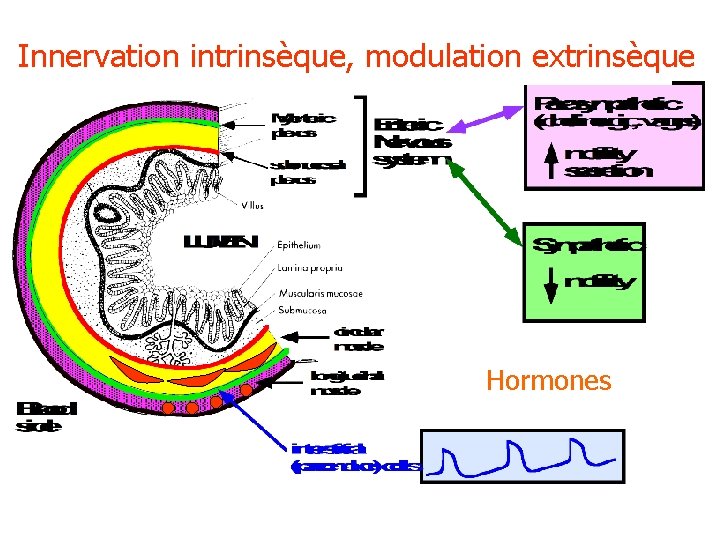

Innervation intrinsèque, modulation extrinsèque Hormones

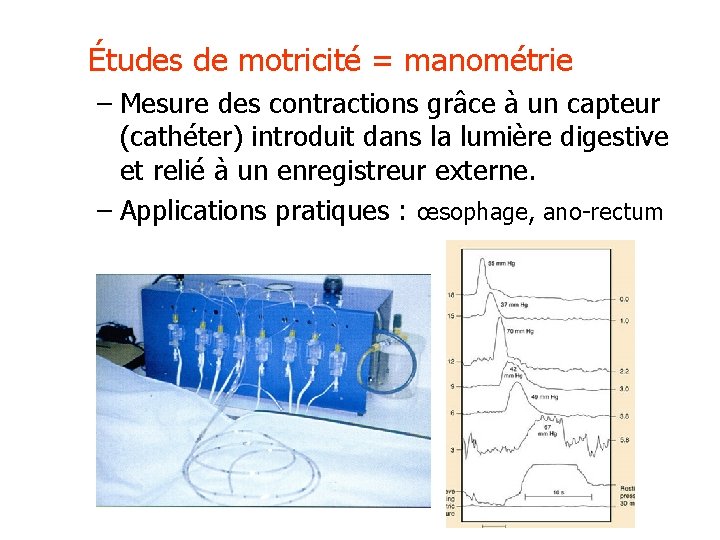

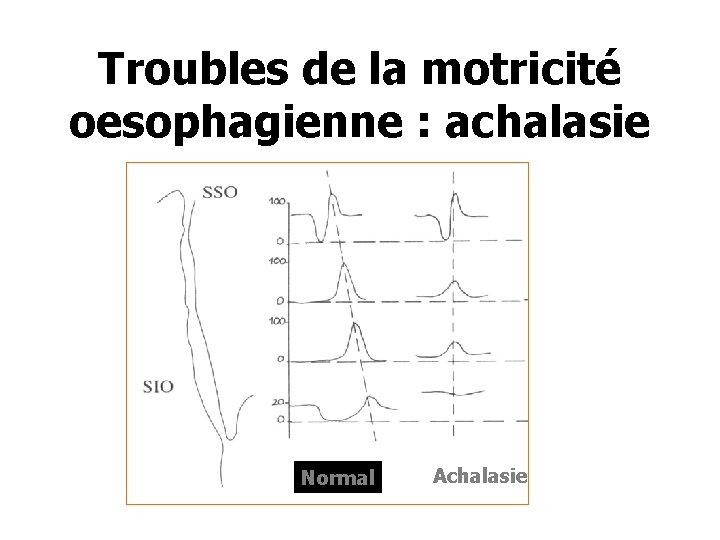

Études de motricité = manométrie – Mesure des contractions grâce à un capteur (cathéter) introduit dans la lumière digestive et relié à un enregistreur externe. – Applications pratiques : œsophage, ano-rectum

La déglutition • Définition : – Propulsion des aliments de la bouche vers l’estomac • 3 temps – Buccal : volontaire – Pharyngien : réflexe – Oesophagien : réflexe Durée quelques secondes

1 -Temps buccal Aliments broyés par les dents et mélangés à la salive - digestion mécanique (mastication) = dents, langue - digestion chimique = salive (amylase, lysozyme) La Déglutition est déclenchée de façon volontaire la langue forme une bouchée comprimée par la langue vers le voile du palais Propulsion en arrière vers le pharynx

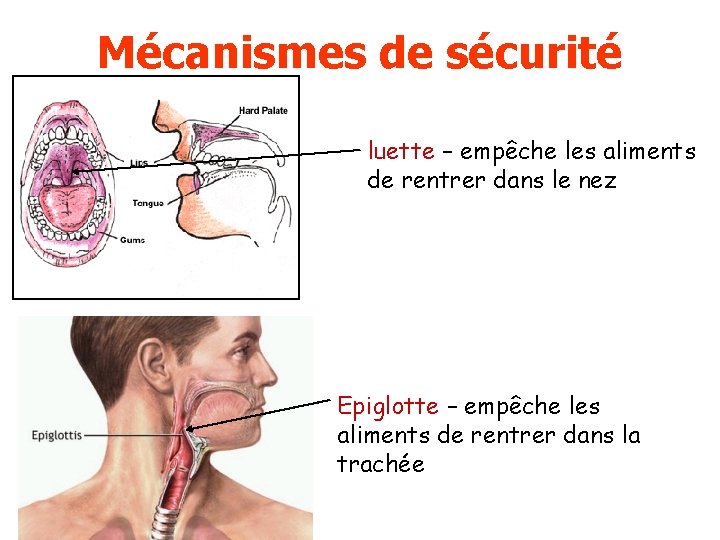

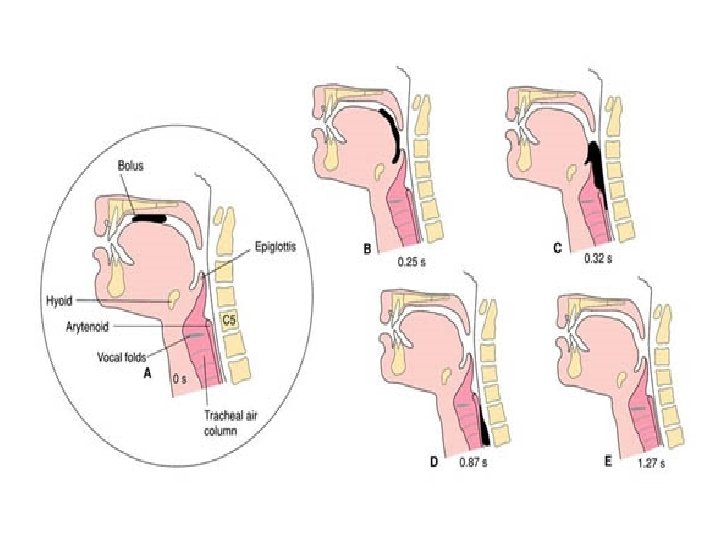

La glotte est l'espace compris entre les deux cordes vocales. L'épiglotte est une structure cartilagineuse reliée au larynx qui coulisse vers le haut quand les voies aériennes sont ouvertes, et aide à obstruer l'entrée de la trachée au moment de la déglutition. Elle descend légèrement vers le bas, afin d'entrer en contact avec le larynx qui s'élève, formant ainsi un verrou au-dessus du larynx.

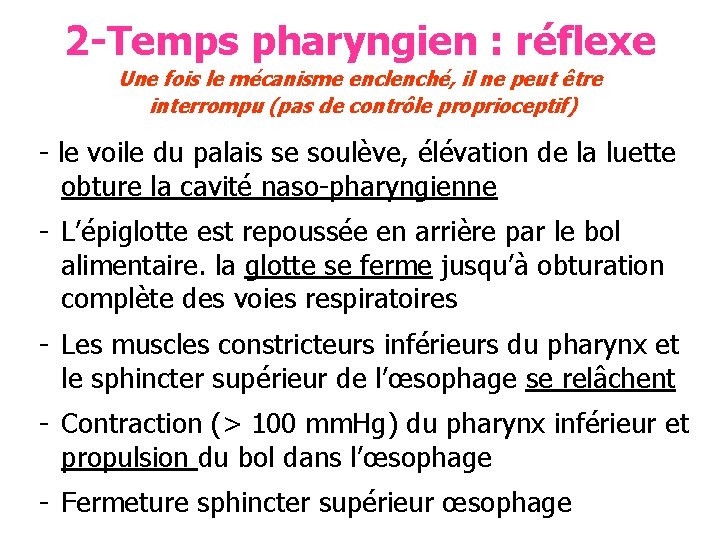

2 -Temps pharyngien : réflexe Une fois le mécanisme enclenché, il ne peut être interrompu (pas de contrôle proprioceptif) - le voile du palais se soulève, élévation de la luette obture la cavité naso-pharyngienne - L’épiglotte est repoussée en arrière par le bol alimentaire. la glotte se ferme jusqu’à obturation complète des voies respiratoires - Les muscles constricteurs inférieurs du pharynx et le sphincter supérieur de l’œsophage se relâchent - Contraction (> 100 mm. Hg) du pharynx inférieur et propulsion du bol dans l’œsophage - Fermeture sphincter supérieur œsophage

Mécanismes de sécurité luette – empêche les aliments de rentrer dans le nez Epiglotte – empêche les aliments de rentrer dans la trachée

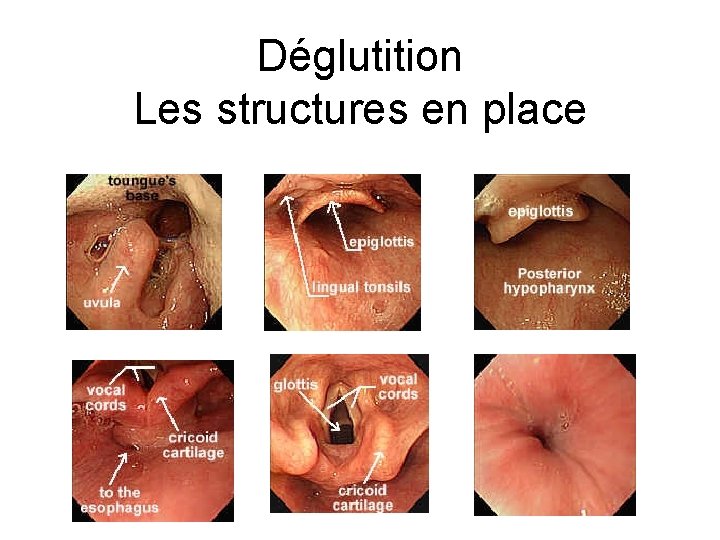

Déglutition Les structures en place

Contrôle nerveux • Phénomène très complexe. • Afférences sensorielles : – glosso-pharyngien (IX), vague (X) • Contrôle central : centre de la déglutition (bulbe) liés au centre respiratoires • Efférences motrices : – trijumeau (V), facial (VII), vague (X), spinal (XI), grand hypoglosse (XII), motoneurones C 1 -C 3 Actions coordonnées sur pharynx, voile, langue, . .

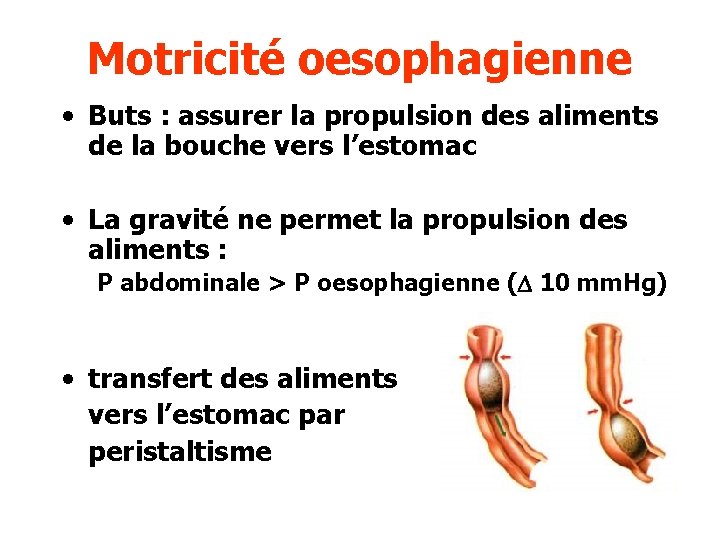

Motricité oesophagienne • Buts : assurer la propulsion des aliments de la bouche vers l’estomac • La gravité ne permet la propulsion des aliments : P abdominale > P oesophagienne ( 10 mm. Hg) • transfert des aliments vers l’estomac par peristaltisme

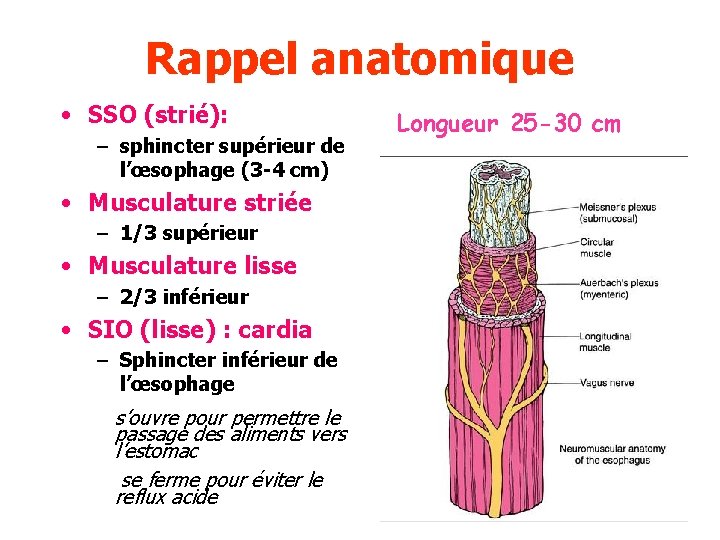

Rappel anatomique • SSO (strié): – sphincter supérieur de l’œsophage (3 -4 cm) • Musculature striée – 1/3 supérieur • Musculature lisse – 2/3 inférieur • SIO (lisse) : cardia – Sphincter inférieur de l’œsophage s’ouvre pour permettre le passage des aliments vers l’estomac se ferme pour éviter le reflux acide Longueur 25 -30 cm

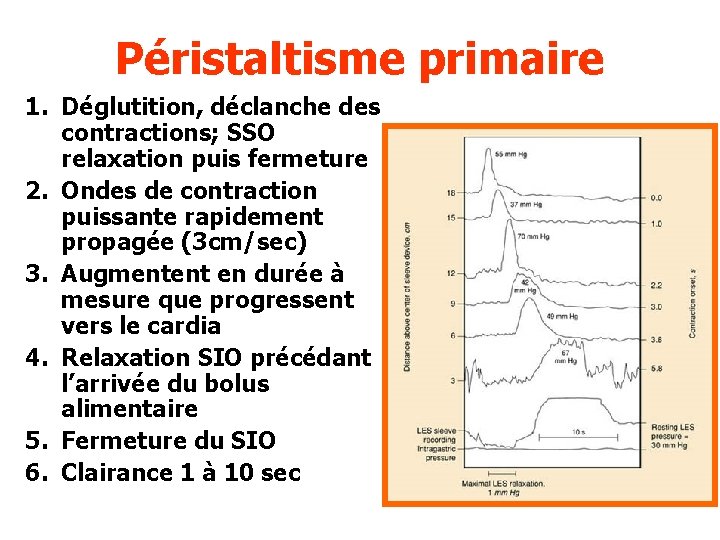

Péristaltisme primaire 1. Déglutition, déclanche des contractions; SSO relaxation puis fermeture 2. Ondes de contraction puissante rapidement propagée (3 cm/sec) 3. Augmentent en durée à mesure que progressent vers le cardia 4. Relaxation SIO précédant l’arrivée du bolus alimentaire 5. Fermeture du SIO 6. Clairance 1 à 10 sec

Péristaltisme secondaire • Contraction oesophagienne survenant en l’absence de déglutition • Déclanchée par – Absence d’évacuation de la totalité du contenu oesophagien, distension – Reflux gastro-oesophagien

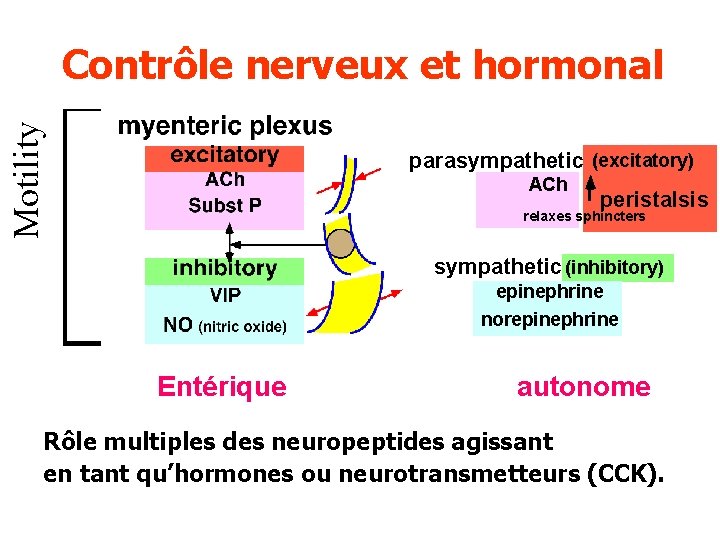

Motility Contrôle nerveux et hormonal Autonomic parasympathetic (excitatory) ACh peristalsis relaxes sphincters sympathetic (inhibitory) epinephrine norepinephrine Entérique autonome parasympathetic Rôle multiples des neuropeptides agissant (excitatory) en tant qu’hormones ou neurotransmetteurs (CCK). secretions

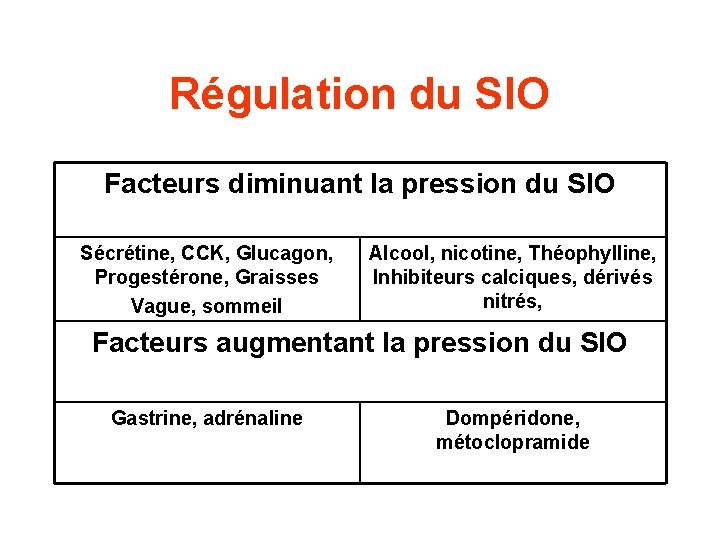

Régulation du SIO Facteurs diminuant la pression du SIO Sécrétine, CCK, Glucagon, Progestérone, Graisses Vague, sommeil Alcool, nicotine, Théophylline, Inhibiteurs calciques, dérivés nitrés, Facteurs augmentant la pression du SIO Gastrine, adrénaline Dompéridone, métoclopramide

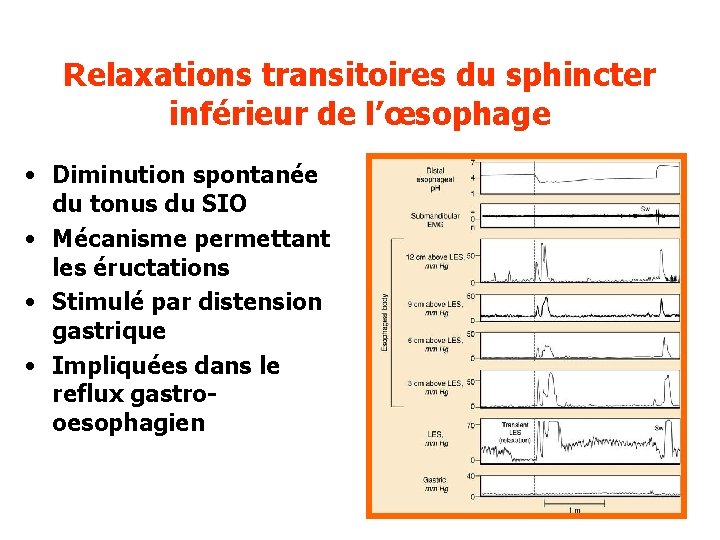

Relaxations transitoires du sphincter inférieur de l’œsophage • Diminution spontanée du tonus du SIO • Mécanisme permettant les éructations • Stimulé par distension gastrique • Impliquées dans le reflux gastrooesophagien

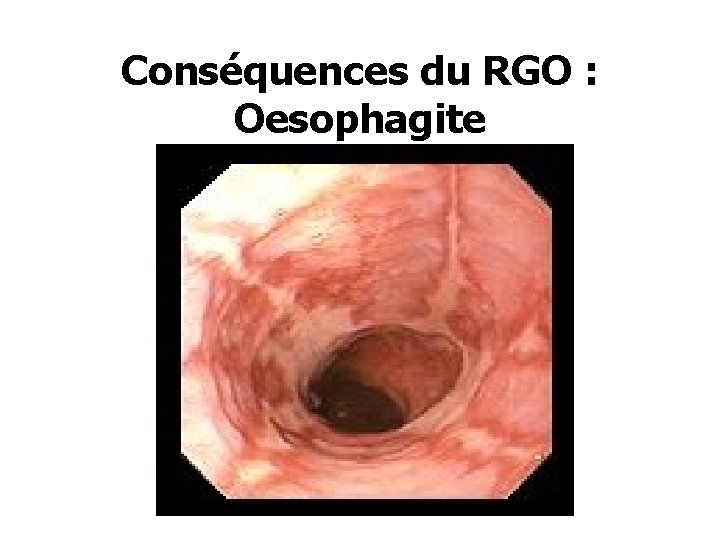

Reflux Gastro Oesoph Définition • RGO : passage d’une partie du contenu gastrique dans l’œsophage • Reflux physiologique : – % de temps sur 24 h avec p. H < 4 - 4, 2 • Reflux pathologique : Symptômes résultant de la remontée dans l’œsophage du contenu gastrique acide = pyrosis: Brûlures rétro-sternales ascendantes remontant de la base du thorax vers la gorge

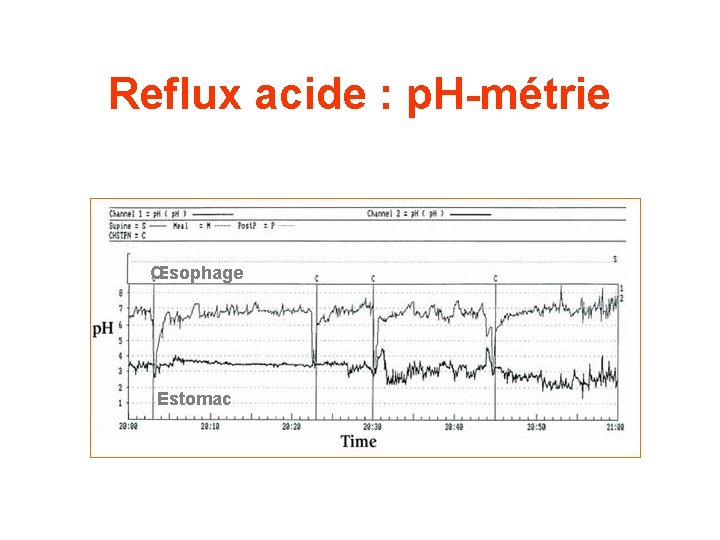

Reflux acide : p. H-métrie Œsophage Estomac

Mécanismes antireflux 1) Facteurs anatomiques • Piliers droit du diaphragme • Sphincter inférieur de l’œsophage • ligament phréno-oesophagien. 2) Facteurs fonctionnels • Clairance oesophagienne : Contraction induite par le reflux acide. • Résistance oesophagienne

Facteurs favorisants du RGO 1 - Facteurs oesophagiens – Hernie hiatale – Diminution du tonus du SIO - Anomalie de la clairance oesophagienne 2 - Facteurs positionnels – Décubitus, tronc penché en avant 3 - Augmentation de la pression abdominale – Grossesse, obésité

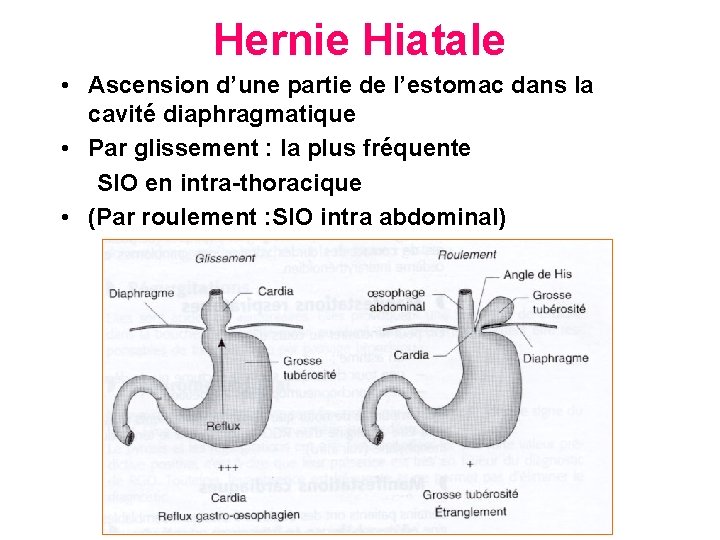

Hernie Hiatale • Ascension d’une partie de l’estomac dans la cavité diaphragmatique • Par glissement : la plus fréquente SIO en intra-thoracique • (Par roulement : SIO intra abdominal)

Savoir différencier Ø Vomissements : - nausées, efforts de vomissements, pâleur, sueurs, dilatation pupilles, … - contraction des muscles abdo, relâchement du cardia, forçage SSO, soulèvement voile - Mécanisme de défense (centre bulbaire): - dilatation, irritation de l’estomac - facteurs externes: vertiges, grossesse, douleurs, émotion, …) Ø Régurgitations : - pas de nausées, pas d’efforts

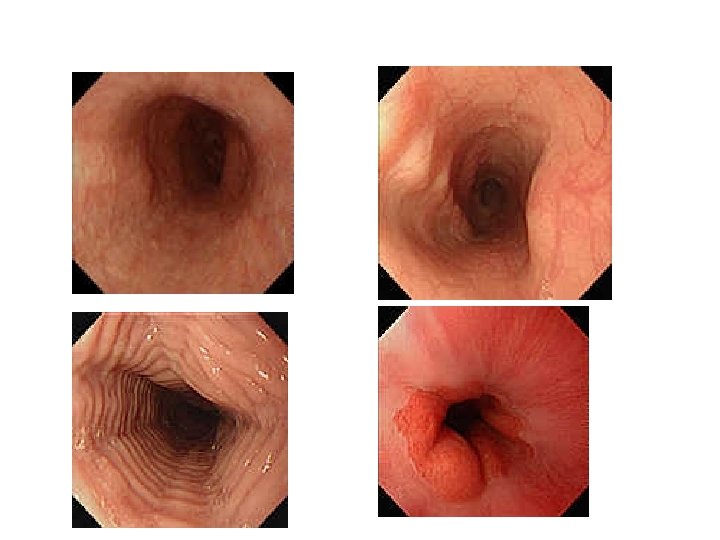

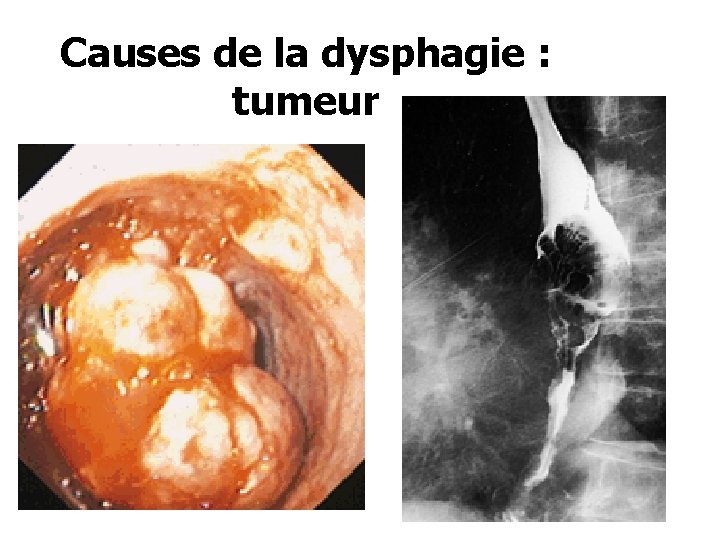

Dysphagie • Définition : – Sensation de gêne ou de blocage lors de la déglutition des aliments. • Causes : – Obstacle oesophagien : tumeur – Lésion muqueuse : oesophagite – Trouble moteur oesophagien

Causes de la dysphagie : tumeur

Conséquences du RGO : Oesophagite

Troubles de la motricité oesophagienne : achalasie Normal Achalasie

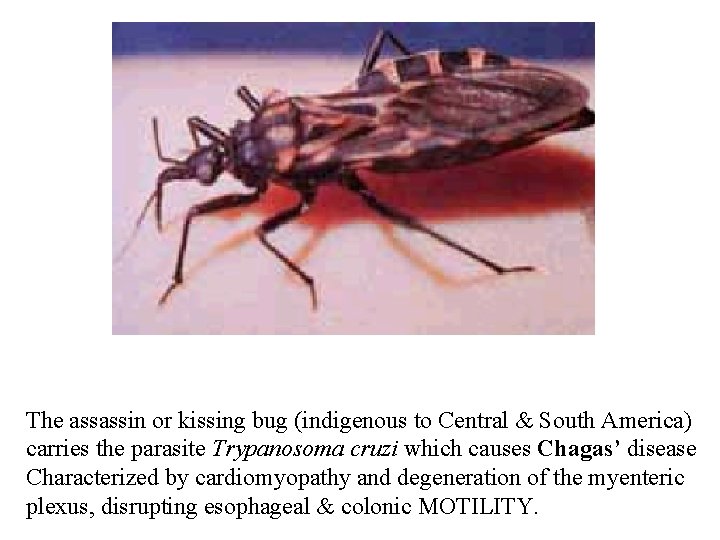

The assassin or kissing bug (indigenous to Central & South America) carries the parasite Trypanosoma cruzi which causes Chagas’ disease Characterized by cardiomyopathy and degeneration of the myenteric plexus, disrupting esophageal & colonic MOTILITY.

Fonction de l’estomac Reservoir transitoire Digestion = chimique (HCl et enzymes) - suc gastrique = mécanique - liquefication des aliments Le bol alimentaire devient chyme Relargage progressif des aliments dans l’intestin

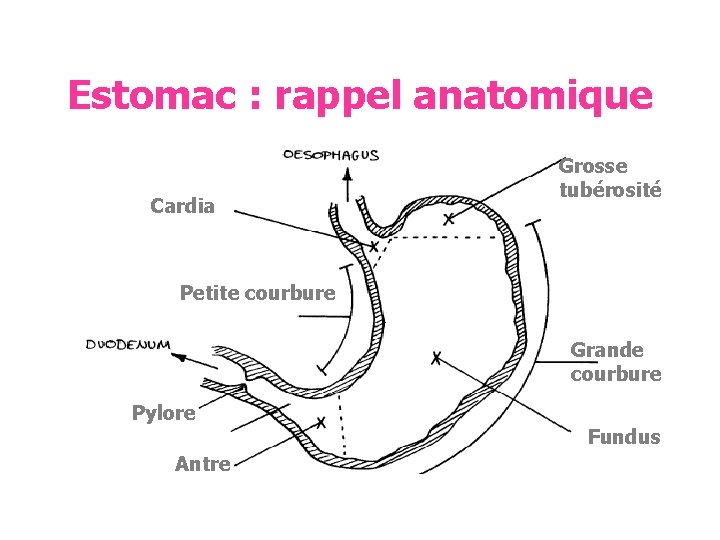

Estomac : rappel anatomique Cardia Grosse tubérosité Petite courbure Grande courbure Pylore Antre Fundus

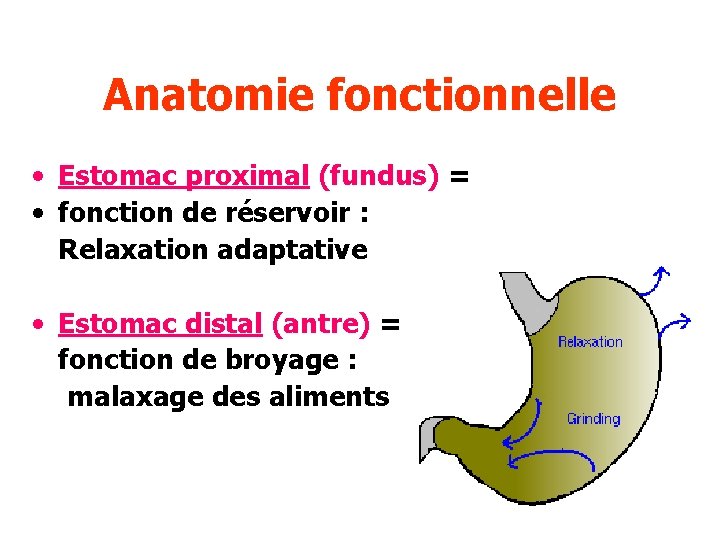

Anatomie fonctionnelle • Estomac proximal (fundus) = • fonction de réservoir : Relaxation adaptative • Estomac distal (antre) = fonction de broyage : malaxage des aliments

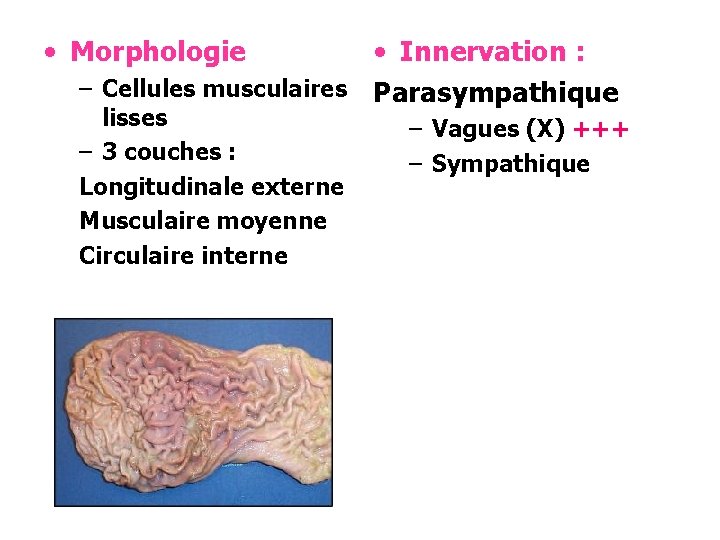

• Morphologie • Innervation : – Cellules musculaires Parasympathique lisses – 3 couches : Longitudinale externe Musculaire moyenne Circulaire interne – Vagues (X) +++ – Sympathique

Relaxation adaptative de l’estomac proximal 1. Fonction COMPLIANTE de l’estomac Augmentation du volume (600 à 1000 m. L) associée à une faible augmentation de la pression intra-gastrique ( 4 mm. Hg). 2. Contraction lente : vidange des liquides

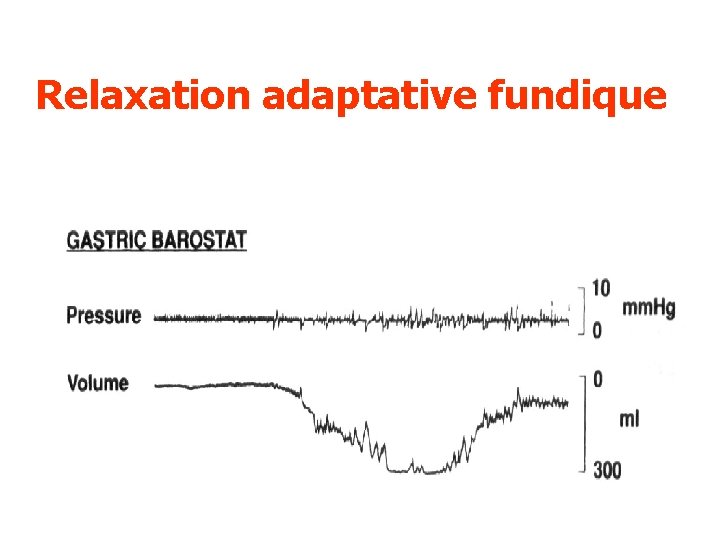

Relaxation adaptative fundique

Fonction de malaxage • Assurée par l’antre gastrique • A jeun : contraction rythmée 3/min complexe, 1 seule à la fois • Période post-prandiale : – activité puissante ( P 10 à 30 mm. Hg) – anarchique – assurant la réduction en taille des particules (90% < 0, 25 mm). • Propulsion vers le pylore qui s’ouvre de manière coordonnée. Aliments non digérés refoulés

Vidange gastrique • Liquides : – boissons + sécrétions gastriques – Évacuation rapide : exponentielle (20 min) – Sauf lipides : évacuation tardives • Solides : – + lents (malaxage), 1 à 4 h – À 1 h : évacuation de 30 % des solides – Solides non digestibles (fibres alimentaires) : évacués en dernier

Contrôle de la vidange gastrique 1. 2. 3. 4. Gastrique Intestin grêle Nerveux Hormonal

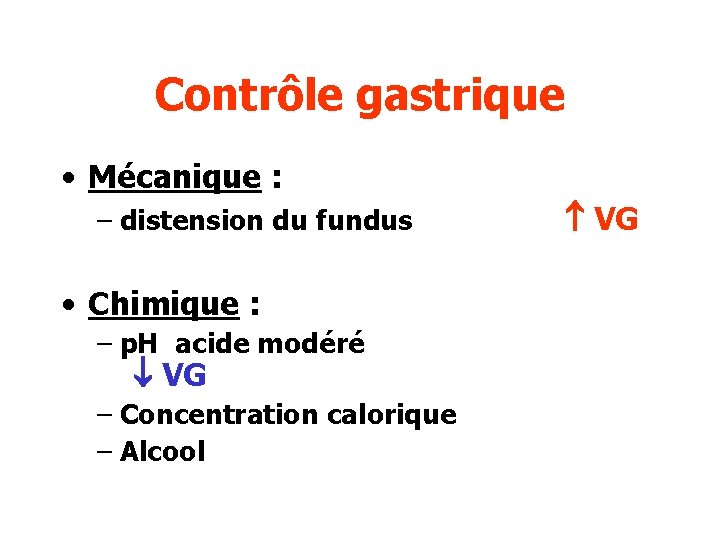

Contrôle gastrique • Mécanique : – distension du fundus • Chimique : – p. H acide modéré VG – Concentration calorique – Alcool VG

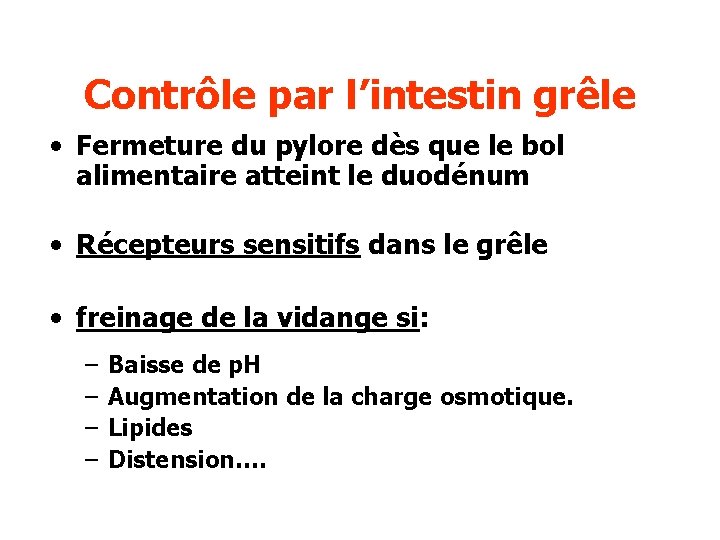

Contrôle par l’intestin grêle • Fermeture du pylore dès que le bol alimentaire atteint le duodénum • Récepteurs sensitifs dans le grêle • freinage de la vidange si: – – Baisse de p. H Augmentation de la charge osmotique. Lipides Distension….

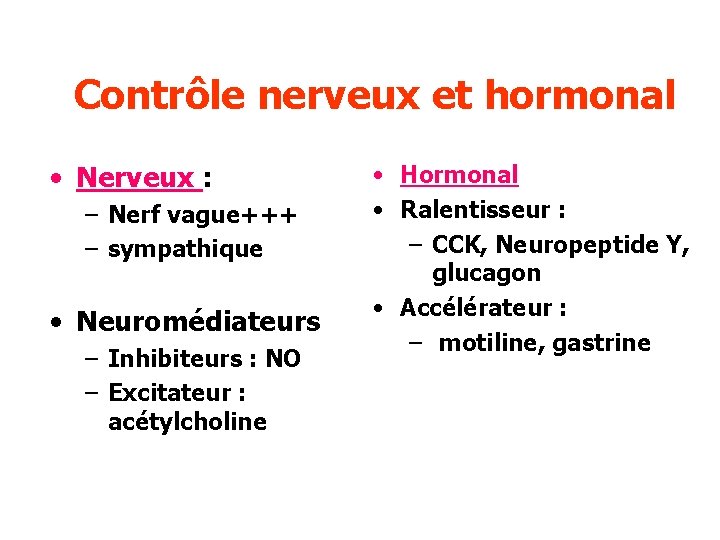

Contrôle nerveux et hormonal • Nerveux : – Nerf vague+++ – sympathique • Neuromédiateurs – Inhibiteurs : NO – Excitateur : acétylcholine • Hormonal • Ralentisseur : – CCK, Neuropeptide Y, glucagon • Accélérateur : – motiline, gastrine

ØIndigestion Blocage de la vidange par excès de calories, graisses, solides ØGastroparésie = trouble de la vidange gastrique • Vomissements, douleurs abdominale, inconfort gastrique, … • Causes: atteintes du vague - Diabète - Chirurgie digestive (vagotomie) - connectivites, amylose - médicaments (narcotiques)

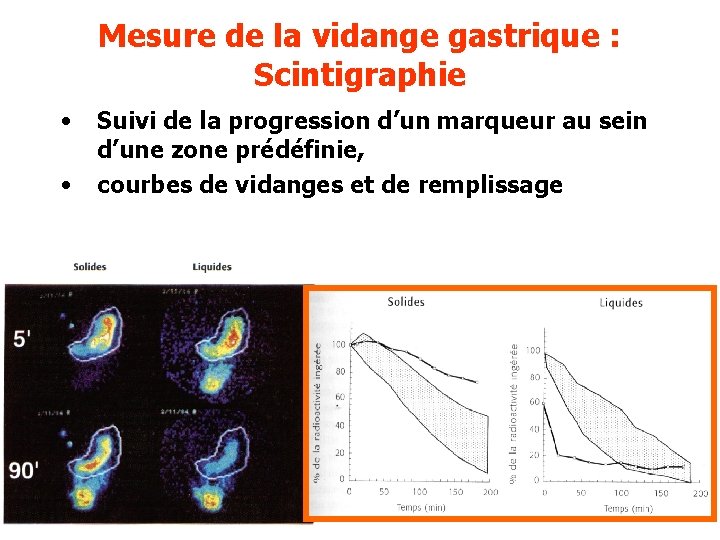

Mesure de la vidange gastrique : Scintigraphie • • Suivi de la progression d’un marqueur au sein d’une zone prédéfinie, courbes de vidanges et de remplissage

- Slides: 52