Motricit digestive Notions de base Aude FERRAN 1

Motricité digestive: Notions de base Aude FERRAN 1

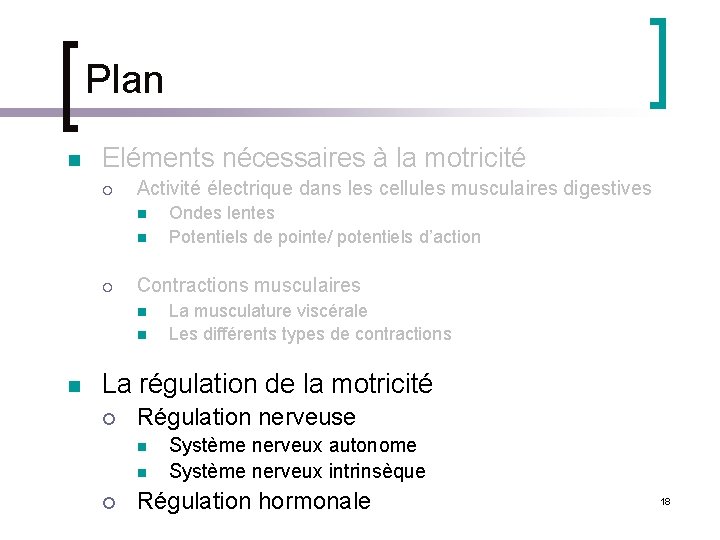

Plan n Eléments nécessaires à la motricité ¡ Activité électrique dans les cellules musculaires digestives n n ¡ Contractions musculaires n n n Ondes lentes Potentiels de pointe/ potentiels d’action La musculature viscérale Les différents types de contractions La régulation de la motricité ¡ Régulation nerveuse n n ¡ Système nerveux autonome Système nerveux intrinsèque Régulation hormonale 2

Activité électrique musculaire n 2 types d’activité électrique ¡ Ondes lentes ¡ Potentiels de pointe (potentiels d’action) 3

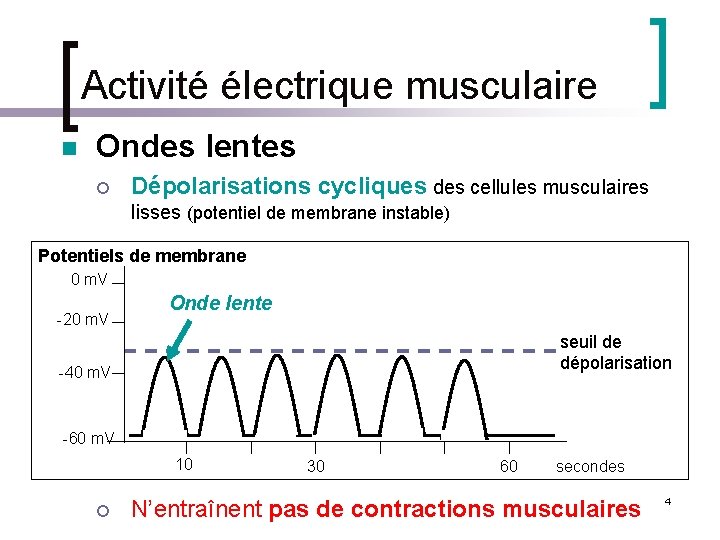

Activité électrique musculaire n Ondes lentes ¡ Dépolarisations cycliques des cellules musculaires lisses (potentiel de membrane instable) Potentiels de membrane 0 m. V -20 m. V Onde lente seuil de dépolarisation -40 m. V -60 m. V 10 ¡ 30 60 secondes N’entraînent pas de contractions musculaires 4

Activité électrique musculaire n Ondes lentes ¡ Observables sur toute la longueur du tube digestif sauf sur l’œsophage et la partie proximale de l’estomac ¡ Contrôlent l’apparition de potentiels de pointe qui entraînent les contractions musculaires Donnent le rythme électrique de base ¡ 5

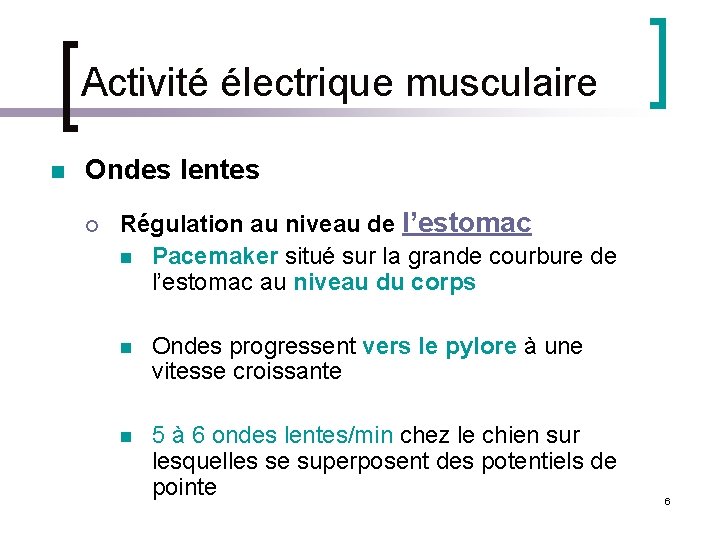

Activité électrique musculaire n Ondes lentes ¡ Régulation au niveau de l’estomac n Pacemaker situé sur la grande courbure de l’estomac au niveau du corps n Ondes progressent vers le pylore à une vitesse croissante n 5 à 6 ondes lentes/min chez le chien sur lesquelles se superposent des potentiels de pointe 6

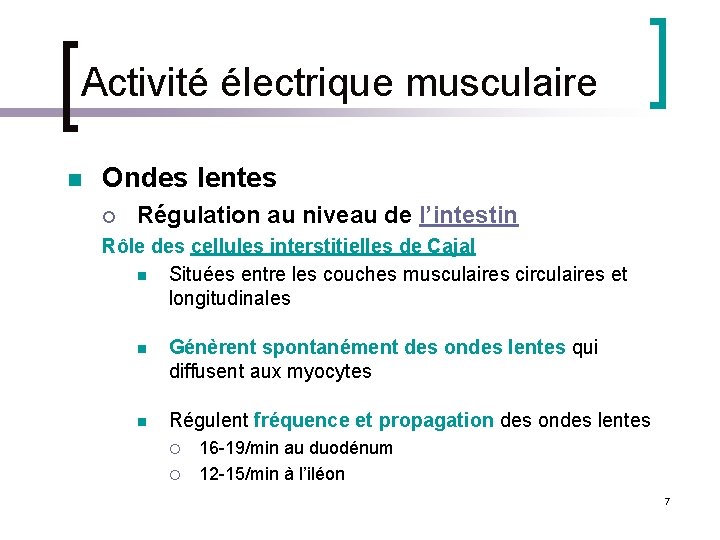

Activité électrique musculaire n Ondes lentes ¡ Régulation au niveau de l’intestin Rôle des cellules interstitielles de Cajal n Situées entre les couches musculaires circulaires et longitudinales n Génèrent spontanément des ondes lentes qui diffusent aux myocytes n Régulent fréquence et propagation des ondes lentes ¡ ¡ 16 -19/min au duodénum 12 -15/min à l’iléon 7

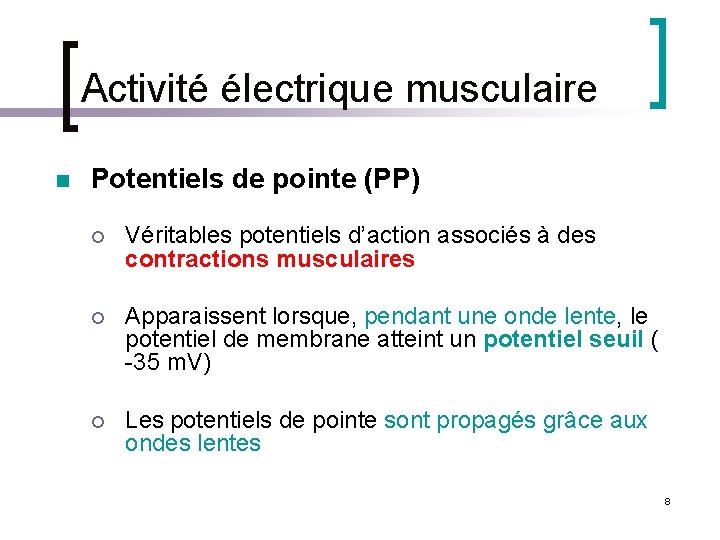

Activité électrique musculaire n Potentiels de pointe (PP) ¡ Véritables potentiels d’action associés à des contractions musculaires ¡ Apparaissent lorsque, pendant une onde lente, le potentiel de membrane atteint un potentiel seuil ( -35 m. V) ¡ Les potentiels de pointe sont propagés grâce aux ondes lentes 8

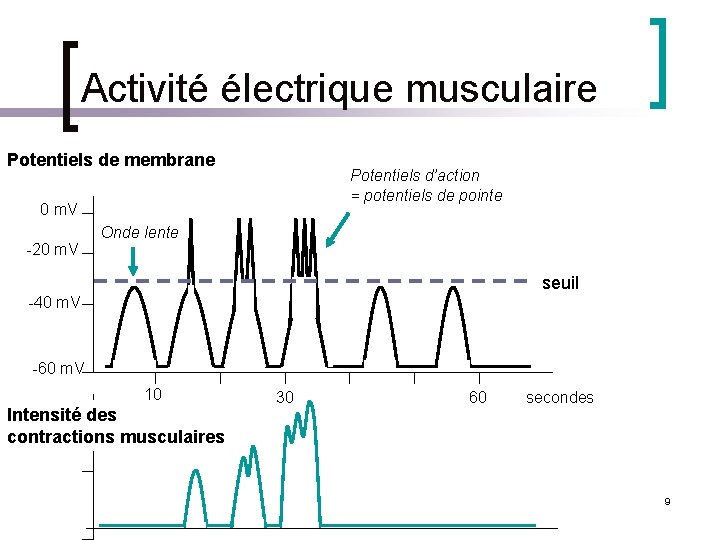

Activité électrique musculaire Potentiels de membrane Potentiels d’action = potentiels de pointe 0 m. V -20 m. V Onde lente seuil -40 m. V -60 m. V 10 Intensité des contractions musculaires 30 60 secondes 9

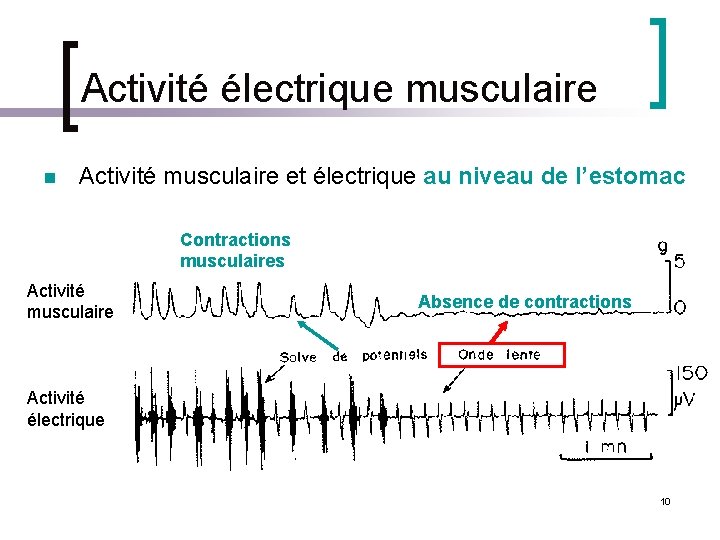

Activité électrique musculaire n Activité musculaire et électrique au niveau de l’estomac Contractions musculaires Activité musculaire Absence de contractions Activité électrique 10

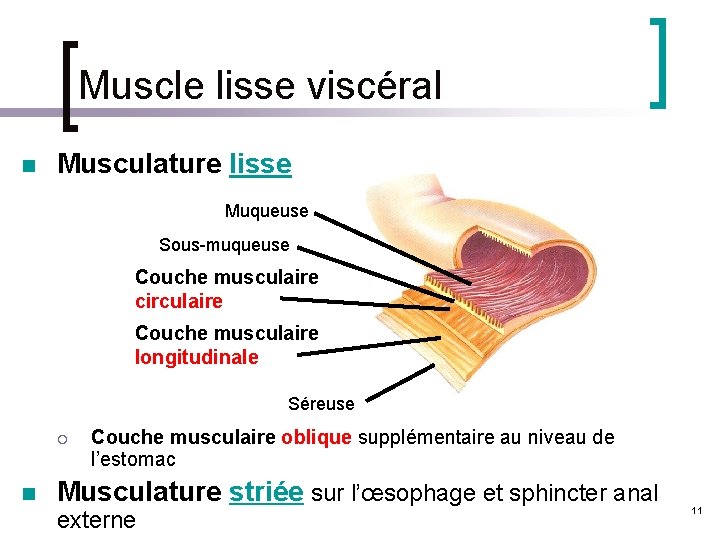

Muscle lisse viscéral n Musculature lisse Muqueuse Sous-muqueuse Couche musculaire circulaire Couche musculaire longitudinale Séreuse ¡ n Couche musculaire oblique supplémentaire au niveau de l’estomac Musculature striée sur l’œsophage et sphincter anal externe 11

Muscle lisse viscéral n Propriétés du tissu musculaire lisse viscéral ¡ Jonctions communicantes entre les fibres = syncytium n n ¡ Les potentiels d’action se propagent entre les fibres Toutes les fibres ne doivent pas être forcément innervées individuellement Réflexe myogénique des myocytes les fibres musculaires se contractent de manière réflexe en réponse à l’étirement 12

Muscle lisse viscéral n Contractions du muscle lisse viscéral ¡ Contractions initiées par une augmentation des concentrations de calcium cytosolique n n Par ouverture de canaux voltage-dépendant Par relargage à partir du réticulum sarcoplasmique Activation des protéines contractiles 13

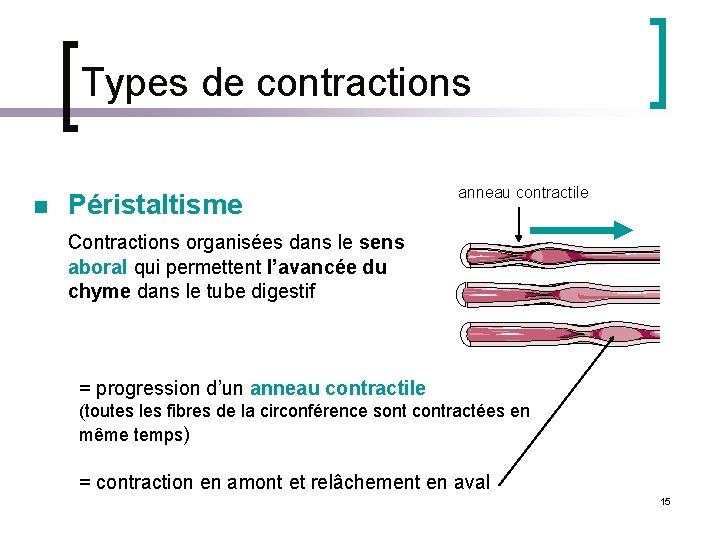

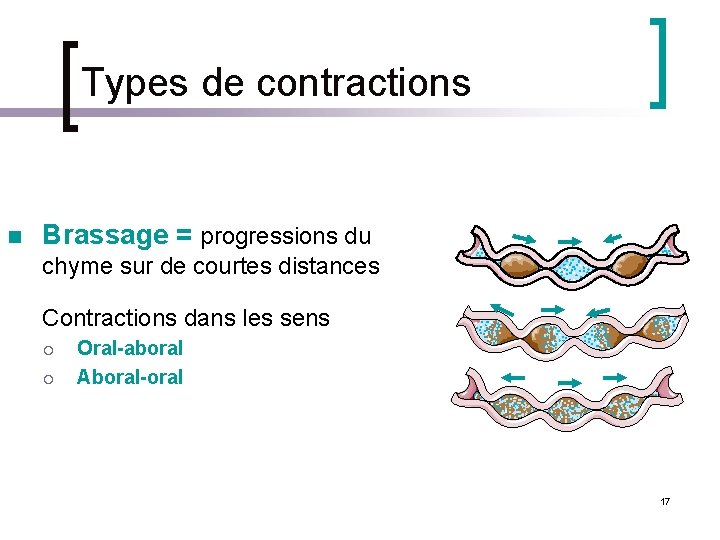

Types de contractions n 2 types de mouvements fonctionnels ¡ Péristaltisme = propulsif ¡ Brassage = progressions sur de courtes distances

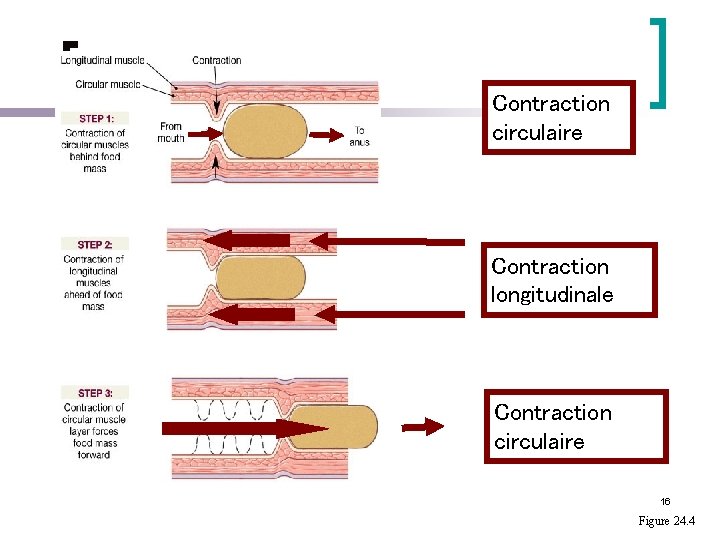

Types de contractions n Péristaltisme anneau contractile Contractions organisées dans le sens aboral qui permettent l’avancée du chyme dans le tube digestif = progression d’un anneau contractile (toutes les fibres de la circonférence sont contractées en même temps) = contraction en amont et relâchement en aval 15

Contraction circulaire Contraction longitudinale Contraction circulaire 16 Figure 24. 4

Types de contractions n Brassage = progressions du chyme sur de courtes distances Contractions dans les sens ¡ ¡ Oral-aboral Aboral-oral 17

Plan n Eléments nécessaires à la motricité ¡ Activité électrique dans les cellules musculaires digestives n n ¡ Contractions musculaires n n n Ondes lentes Potentiels de pointe/ potentiels d’action La musculature viscérale Les différents types de contractions La régulation de la motricité ¡ Régulation nerveuse n n ¡ Système nerveux autonome Système nerveux intrinsèque Régulation hormonale 18

Régulation de la motricité n Régulations des contractions par: ¡ ¡ ¡ Réflexe myogénique (contraction réflexe locale suite à un étirement) Système nerveux Hormones gastro-intestinales 19

Régulation de la motricité n Exemples de stimuli qui peuvent modifier la motricité ¡ ¡ Distension de la paroi digestive Substances (glucides, aa, lipides, …) p. H Frottements, … 20

Régulation de la motricité 1. régulation nerveuse n Deux types d’innervation des cellules musculaires digestives ¡ Système nerveux central = extrinsèque dont les fibres proviennent du système nerveux central ¡ Système nerveux entérique = intrinsèque Système localisé au tube digestif sur toute sa longueur 21

Régulation de la motricité 1. régulation nerveuse n Système nerveux central autonome ¡ ¡ Parasympathique : STIMULE la motricité Sympathique : INHIBE la motricité 22

Régulation de la motricité 1. régulation nerveuse n Système nerveux autonome ¡ Parasympathique : STIMULE la motricité n Nerf vague innerve quasiment tout le tube digestif Nerf pelvien innerve le côlon descendant et rectum n Neurotransmetteur : n ¡ ¡ ¡ Acétylcholine Vasoactive intestinal peptide (VIP) Gastrin releasing peptide (GRP) 23

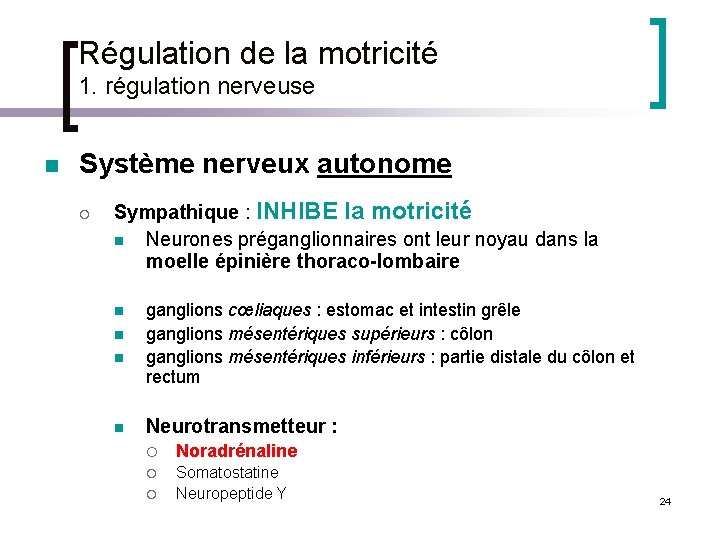

Régulation de la motricité 1. régulation nerveuse n Système nerveux autonome ¡ Sympathique : INHIBE la motricité n Neurones préganglionnaires ont leur noyau dans la moelle épinière thoraco-lombaire n n ganglions cœliaques : estomac et intestin grêle ganglions mésentériques supérieurs : côlon ganglions mésentériques inférieurs : partie distale du côlon et rectum Neurotransmetteur : ¡ Noradrénaline ¡ Somatostatine Neuropeptide Y ¡ 24

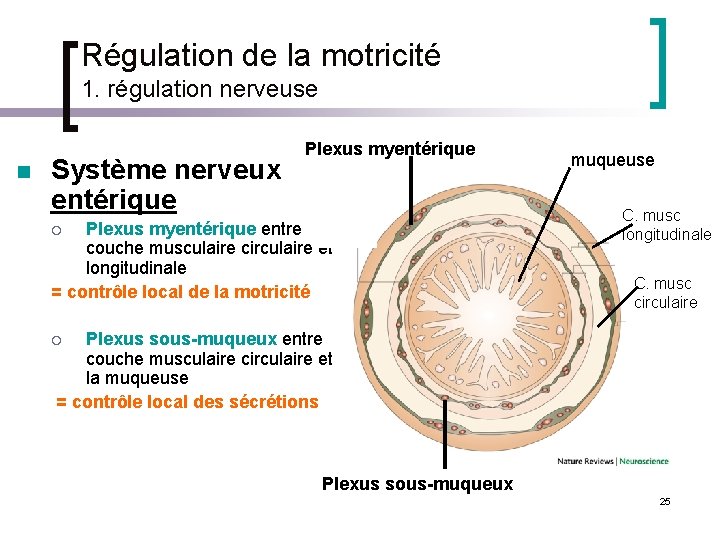

Régulation de la motricité 1. régulation nerveuse n Système nerveux entérique Plexus myentérique entre couche musculaire circulaire et longitudinale = contrôle local de la motricité ¡ muqueuse C. musc longitudinale C. musc circulaire Plexus sous-muqueux entre couche musculaire circulaire et la muqueuse = contrôle local des sécrétions ¡ Plexus sous-muqueux 25

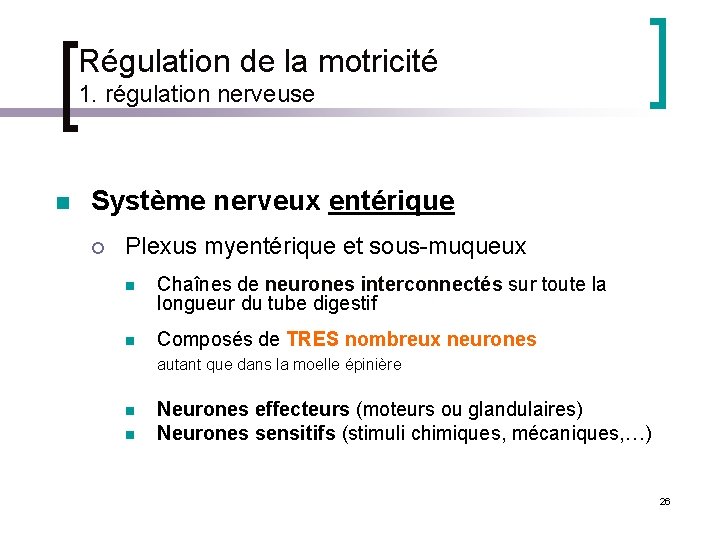

Régulation de la motricité 1. régulation nerveuse n Système nerveux entérique ¡ Plexus myentérique et sous-muqueux n Chaînes de neurones interconnectés sur toute la longueur du tube digestif n Composés de TRES nombreux neurones autant que dans la moelle épinière n n Neurones effecteurs (moteurs ou glandulaires) Neurones sensitifs (stimuli chimiques, mécaniques, …) 26

Régulation de la motricité 1. régulation nerveuse n Système nerveux entérique ¡ Peut fonctionner de manière indépendante ¡ Reçoit une innervation du système nerveux autonome 27

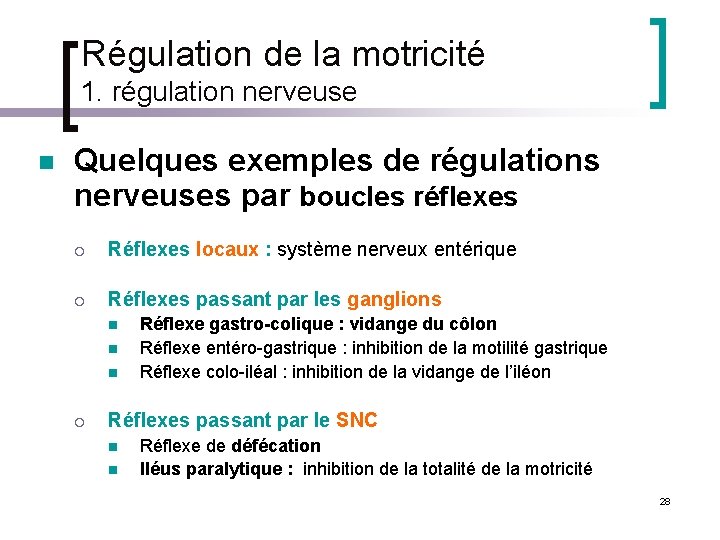

Régulation de la motricité 1. régulation nerveuse n Quelques exemples de régulations nerveuses par boucles réflexes ¡ Réflexes locaux : système nerveux entérique ¡ Réflexes passant par les ganglions n n n ¡ Réflexe gastro-colique : vidange du côlon Réflexe entéro-gastrique : inhibition de la motilité gastrique Réflexe colo-iléal : inhibition de la vidange de l’iléon Réflexes passant par le SNC n n Réflexe de défécation Iléus paralytique : inhibition de la totalité de la motricité 28

Régulation de la motricité 2. régulation hormonale n Gastrine ¡ Produite au niveau de l’estomac, duodénum et pancréas lors de distension ou de stimulation par le nerf vague Stimule les contractions de l’estomac Stimule la libération d’acide n Motiline ¡ Produite au niveau du jejunum et duodénum en présence d’un contenu alcalin Renforce les contractions de l’estomac 29

Régulation de la motricité 2. régulation hormonale n CCK = cholecystokinine (ou pancreozymine) ¡ ¡ Produite au niveau du duodénum Sécrétion stimulée en présence de protéines et de lipides dans le duodénum Stimule la vidange de la vésicule biliaire Stimule la sécrétion d’enzymes pancréatiques Inhibition de la vidange gastrique n De nombreuses autres hormones gastro-intestinales influent sur la motricité digestive mais de manière moins importante 30

Conclusion n Motricité digestive régulée par: ¡ ¡ ¡ n Système nerveux autonome Système nerveux entérique Hormones gastro-intestinales Motricité (péristaltisme ou brassage) s’adapte à la prise alimentaire Mécanismes de motricité permettent une digestion et une absorption optimale 31

- Slides: 31