Malformations de la charnire cervicooccipitale PLAN I Introduction

- Slides: 79

Malformations de la charnière cervico-occipitale

PLAN I/ Introduction II/ Rappel anatomique III/ Clinique IV/ Moyens d’exploration radiologique V/ Malformations osseuses majeures VI/ Malformations osseuses mineures VII/ Malformations du névraxe

INTRODUCTION l l l Anomalies morphologiques de la jonction crâniovertébrale d’origine embryologique regroupant: Malformations osseuses majeures et mineures Malformations du névraxe Diverses et souvent associées Richesse anatomique de cette région clinique polymorphe Imagerie moderne = TDM et l’IRM = techniques de référence

Objectifs Le but de notre travail est de connaître ü ü Les différentes malformations de la CCO Leurs aspects radiologique « TDM et IRM » 3 questions: * y a-t-il instabilité de la jonction? * y a-t-il compression du névraxe? * y a-t-il malformation associée du SNC?

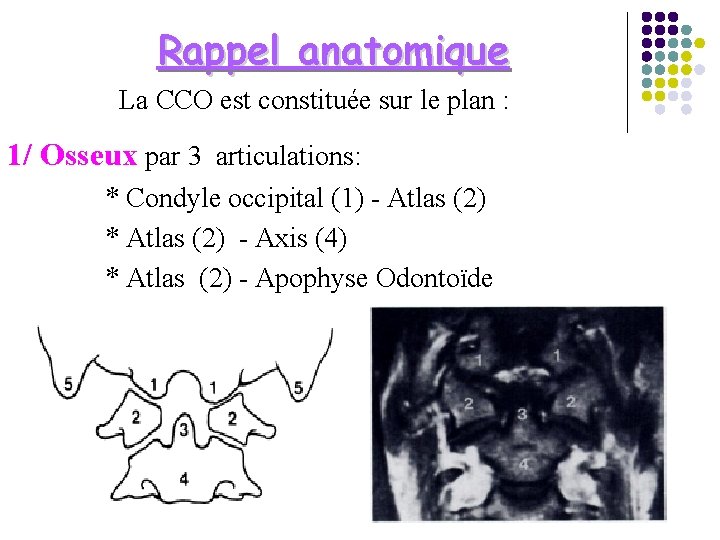

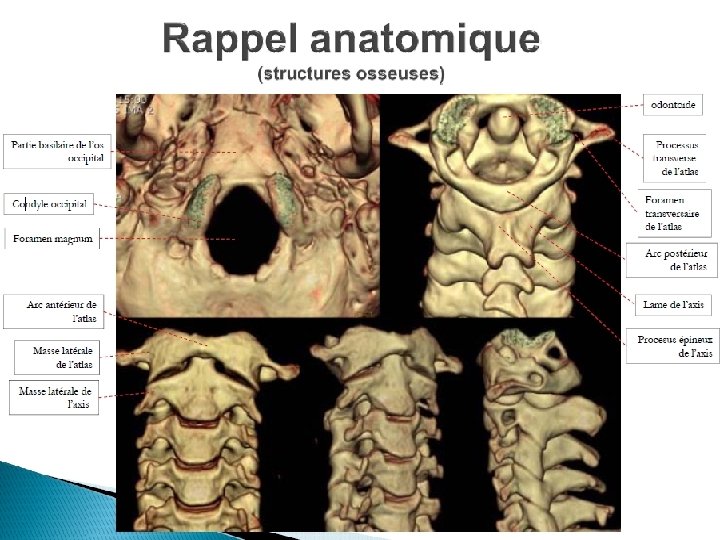

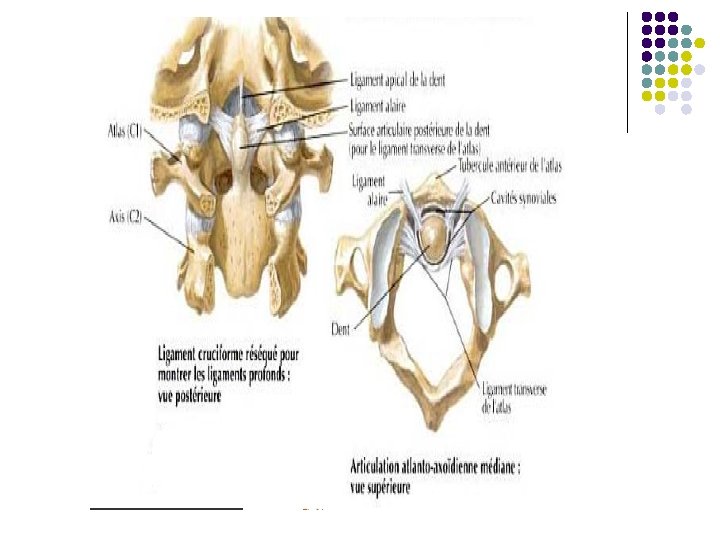

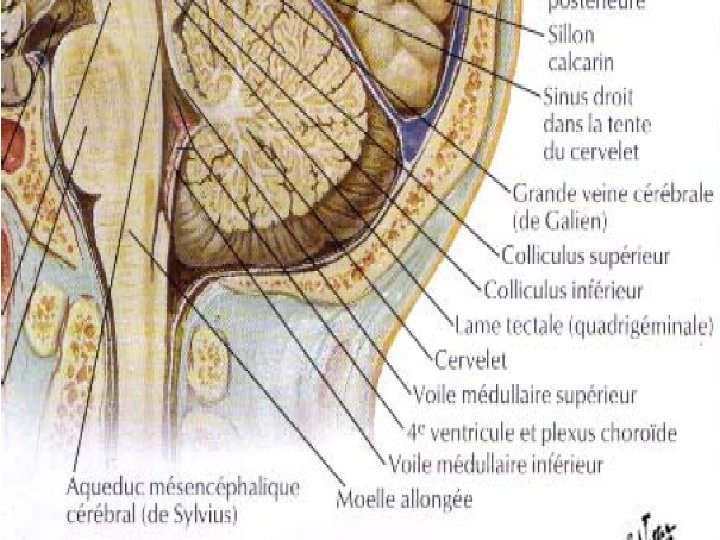

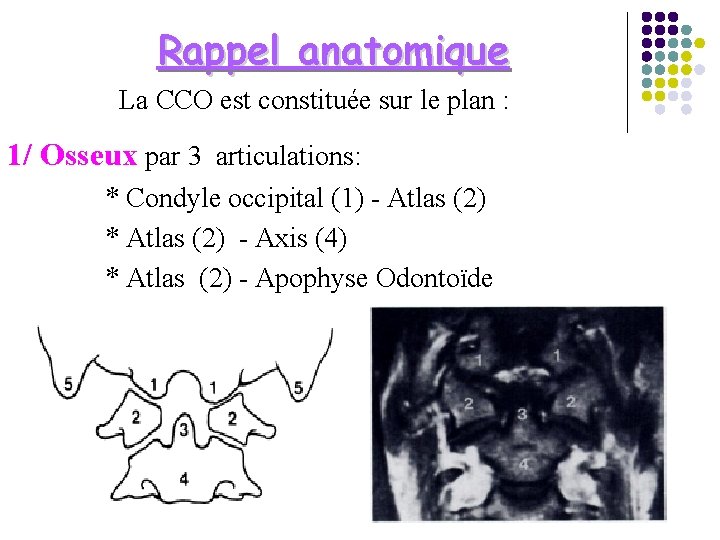

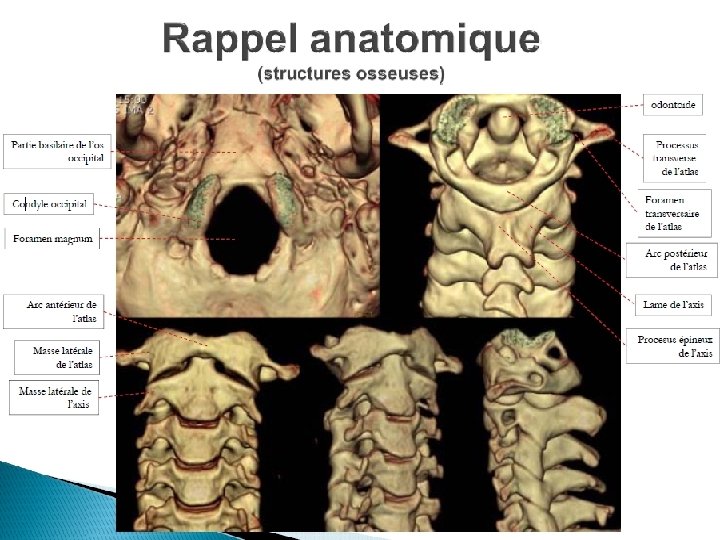

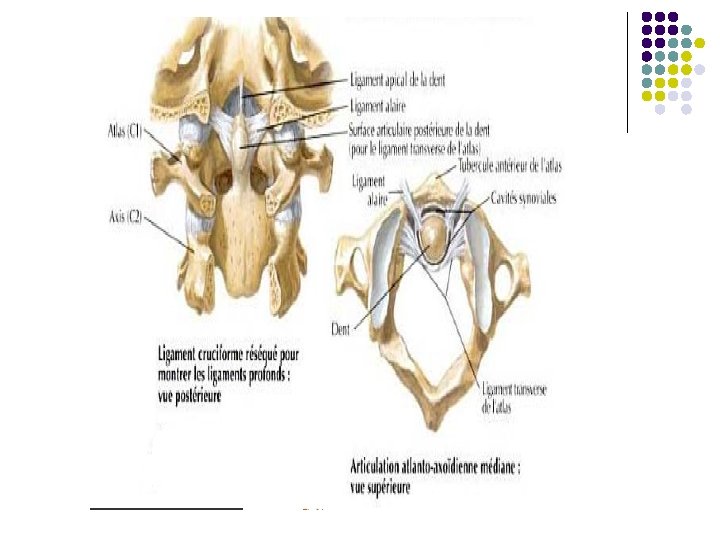

Rappel anatomique La CCO est constituée sur le plan : 1/ Osseux par 3 articulations: * Condyle occipital (1) - Atlas (2) * Atlas (2) - Axis (4) * Atlas (2) - Apophyse Odontoïde

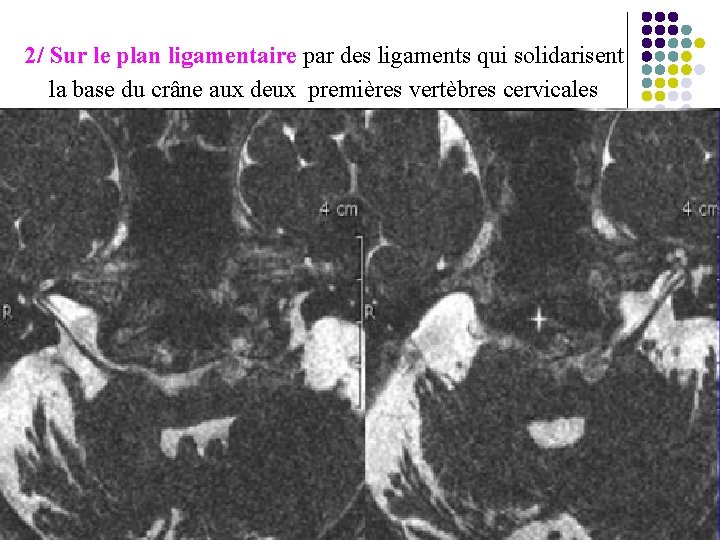

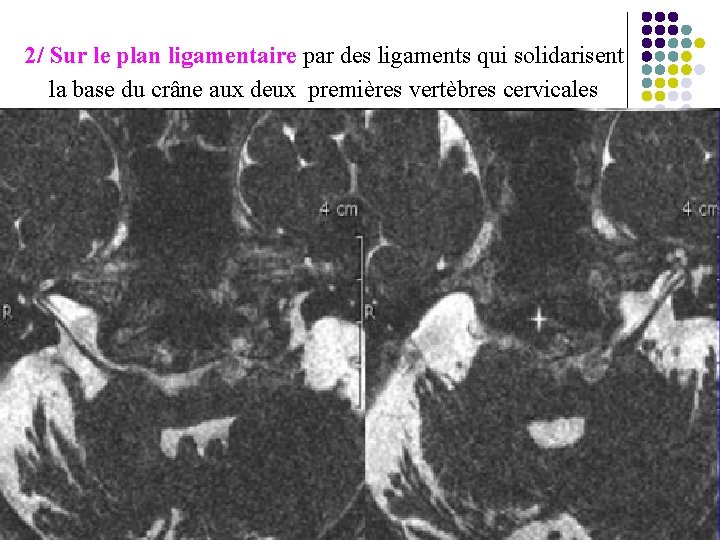

2/ Sur le plan ligamentaire par des ligaments qui solidarisent la base du crâne aux deux premières vertèbres cervicales

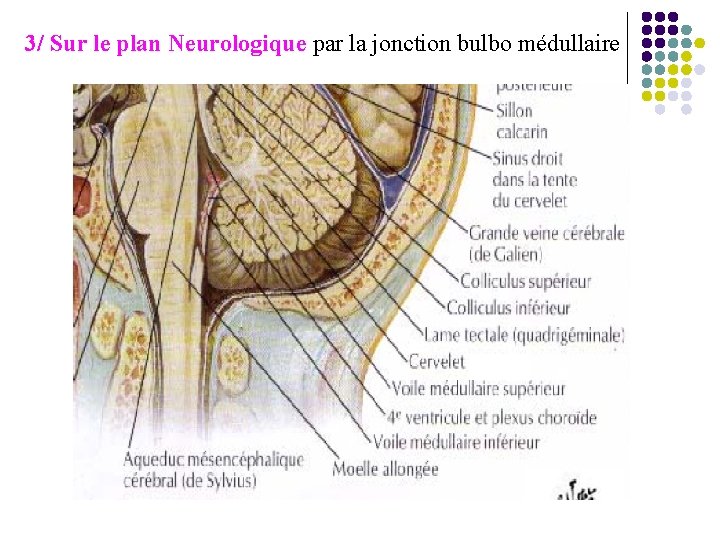

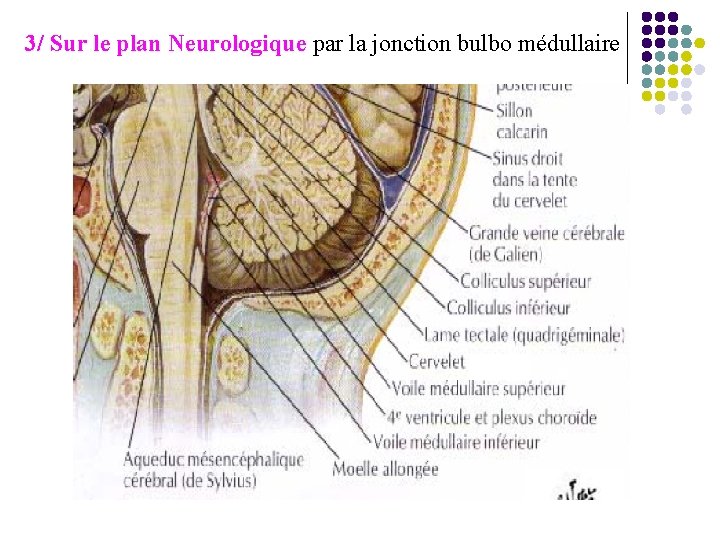

3/ Sur le plan Neurologique par la jonction bulbo médullaire

Circonstances de découverte v v Fortuite (traumatisme surtout) Bilan malformations régionales Signes cervicaux: torticolis – douleurs Atteinte neurologique: Signes déficitaires Syndrome vestibulaire Syndrome cérébello-bulbaire Atteinte des nerfs crâniens

Moyens d’exploration

Radiographie standard Identifie la plupart des malformations majeures pathogènes Radiographies incidences ü ü ü Face « bouche ouverte » Profil +/- clichés dynamiques

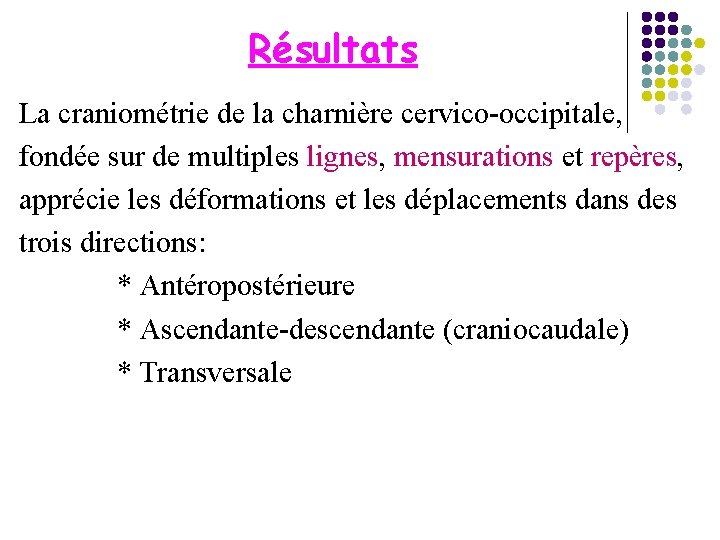

Résultats La craniométrie de la charnière cervico-occipitale, fondée sur de multiples lignes, mensurations et repères, apprécie les déformations et les déplacements dans des trois directions: * Antéropostérieure * Ascendante-descendante (craniocaudale) * Transversale

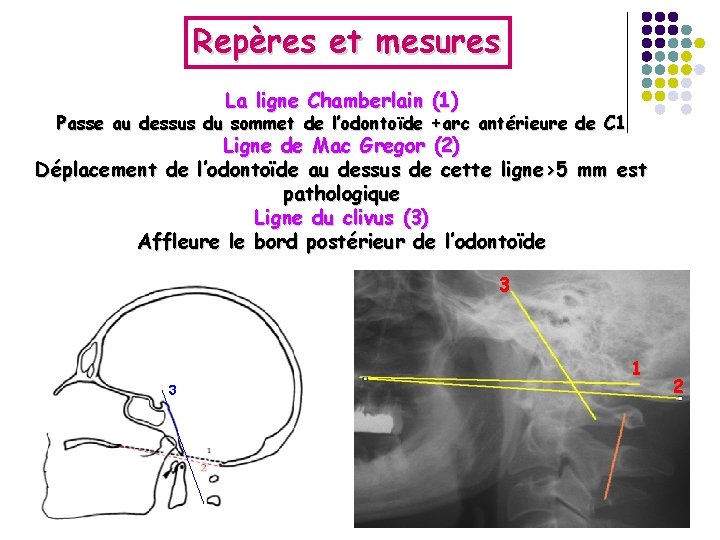

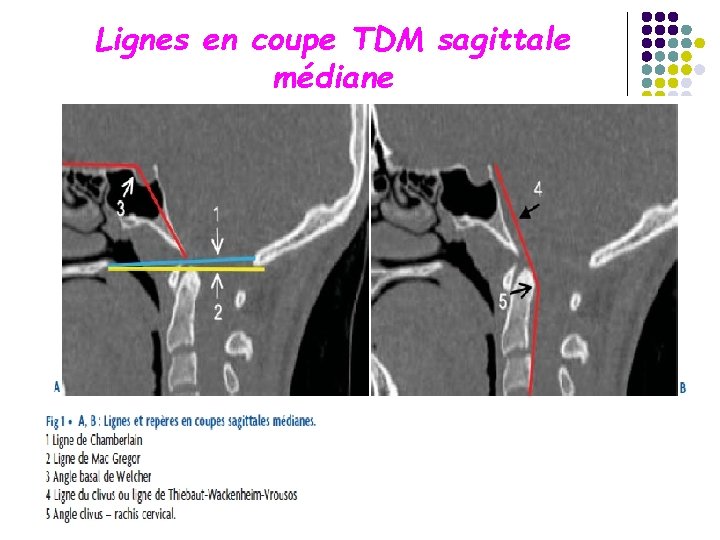

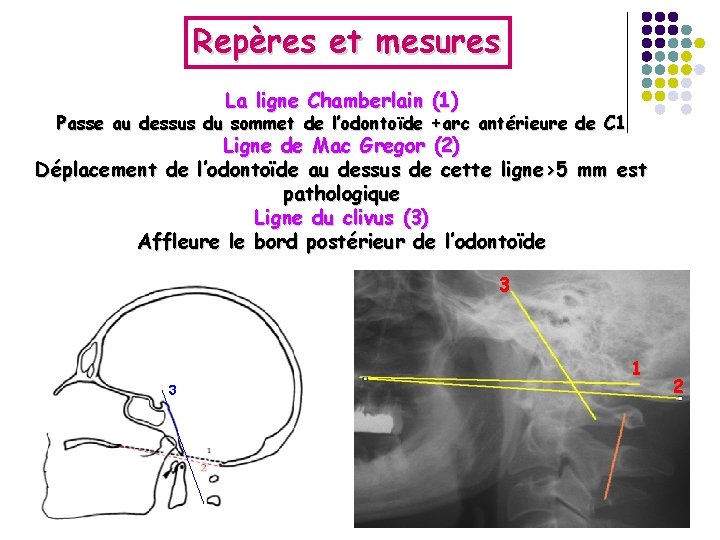

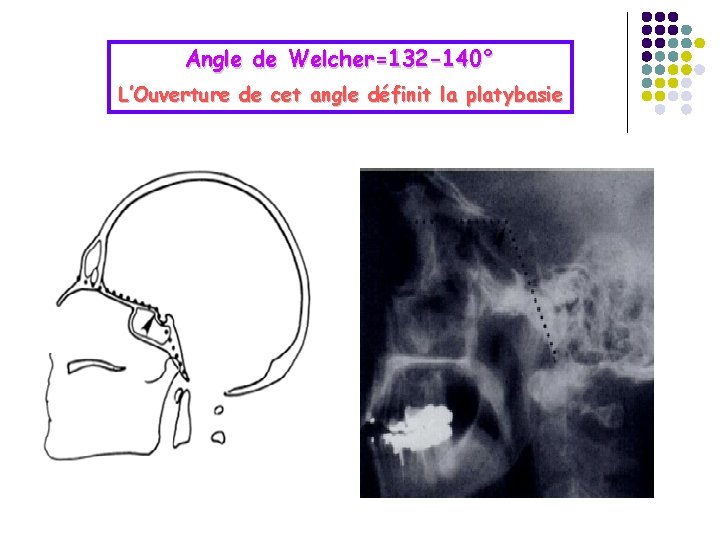

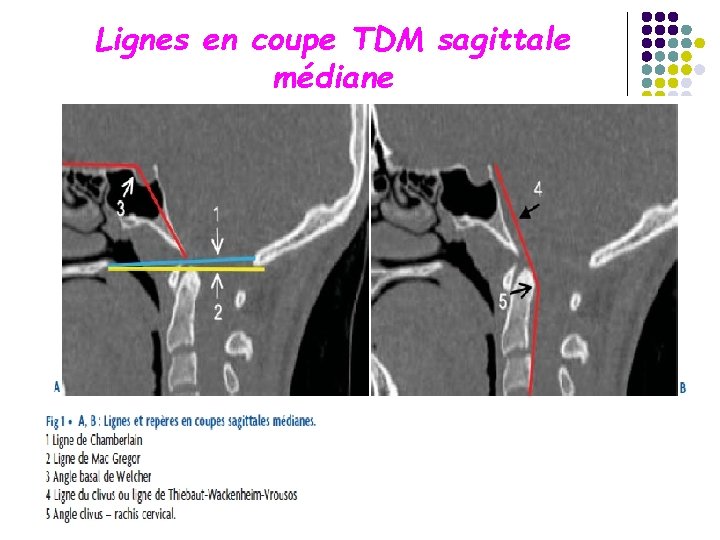

Repères et mesures La ligne Chamberlain (1) Passe au dessus du sommet de l’odontoïde +arc antérieure de C 1 Ligne de Mac Gregor (2) Déplacement de l’odontoïde au dessus de cette ligne>5 mm est pathologique Ligne du clivus (3) Affleure le bord postérieur de l’odontoïde 3 1 3 2

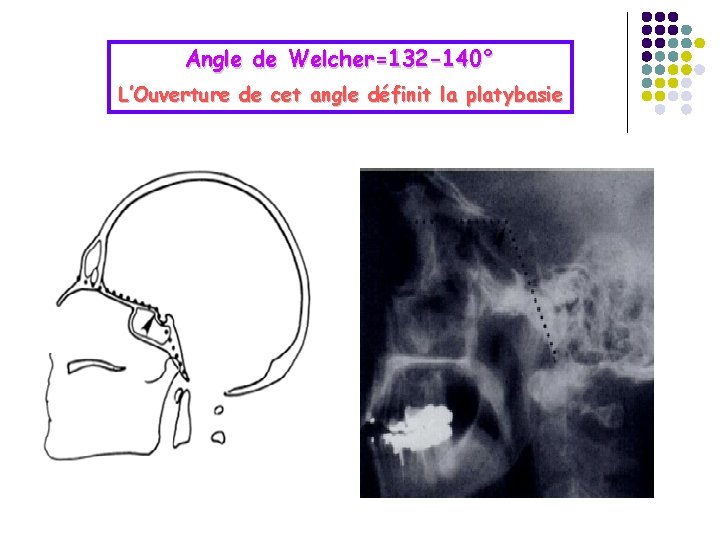

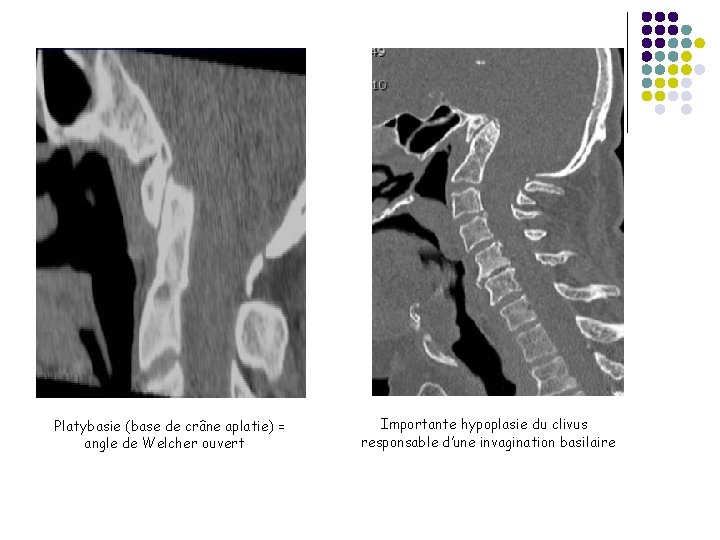

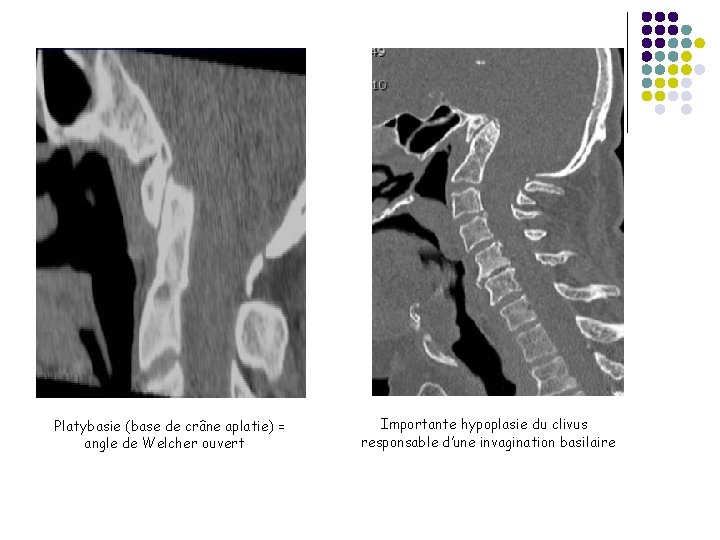

Angle de Welcher=132 -140° L’Ouverture de cet angle définit la platybasie

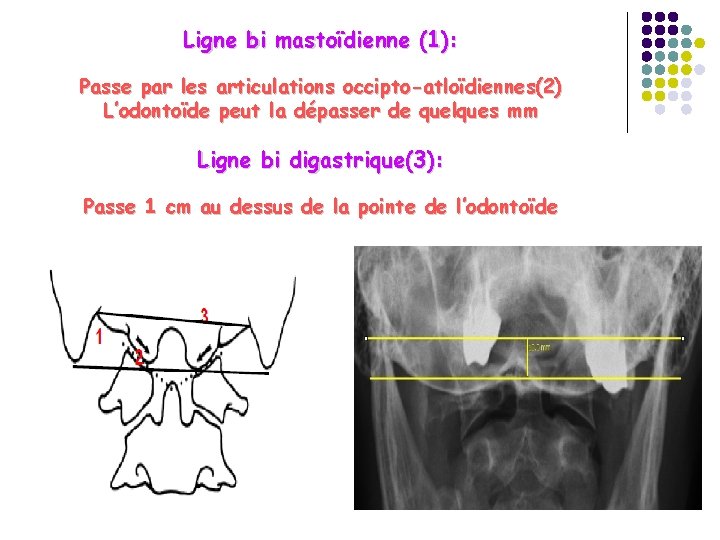

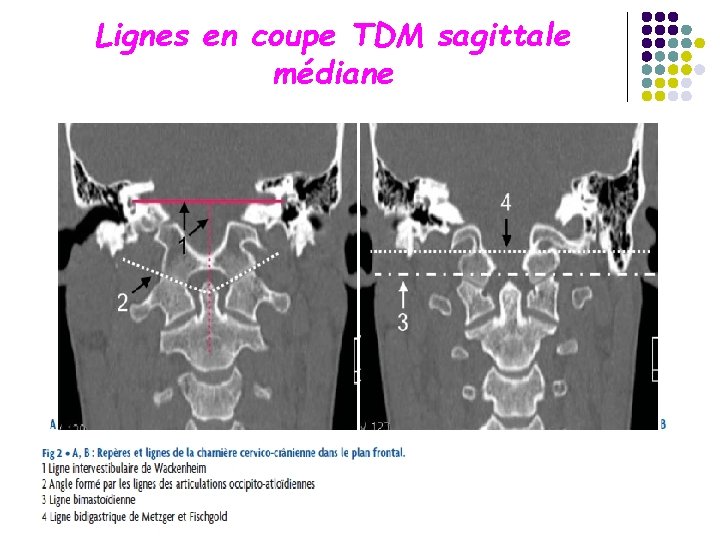

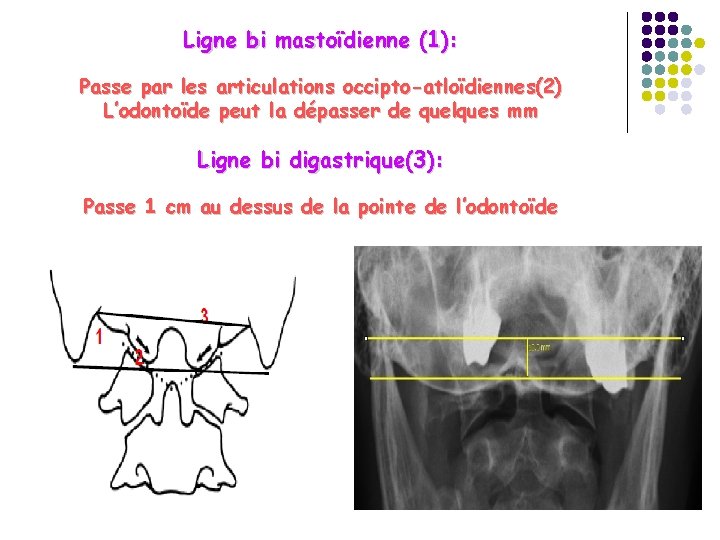

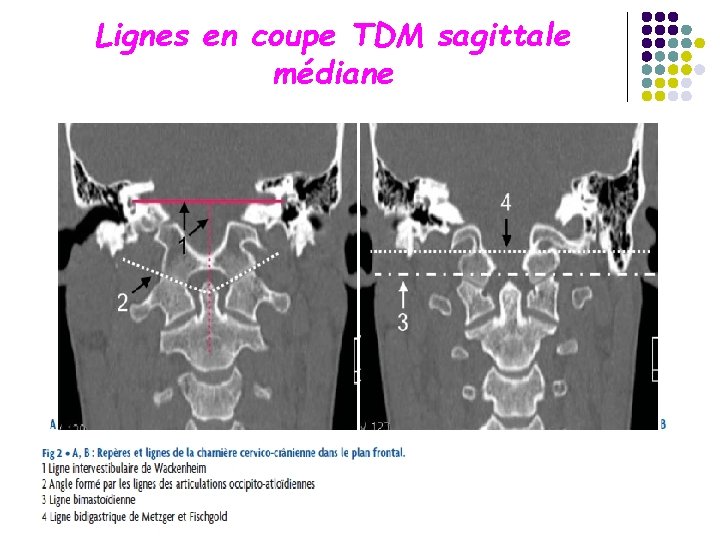

Ligne bi mastoïdienne (1): Passe par les articulations occipto-atloïdiennes(2) L’odontoïde peut la dépasser de quelques mm Ligne bi digastrique(3): Passe 1 cm au dessus de la pointe de l’odontoïde

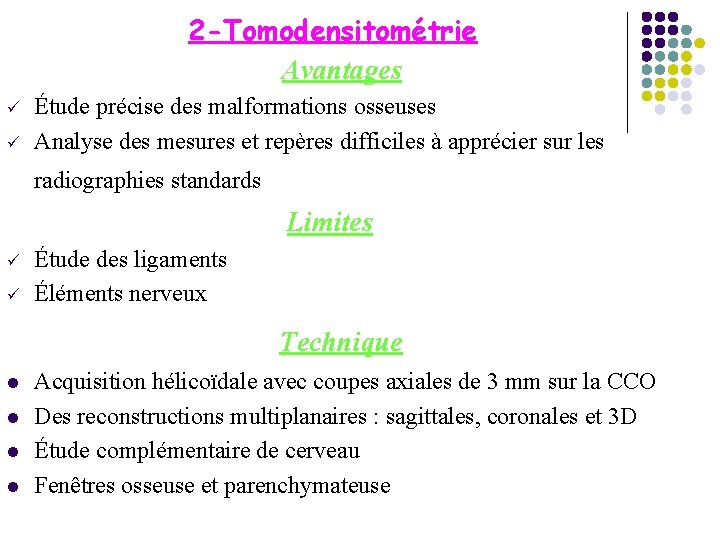

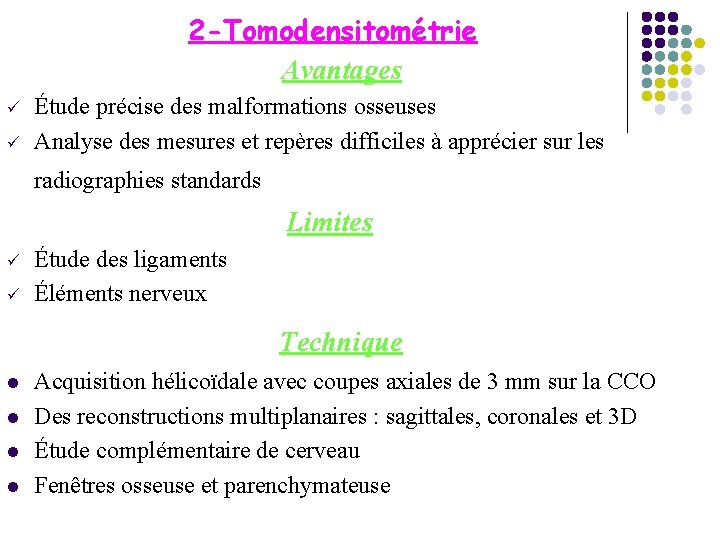

2 -Tomodensitométrie Avantages ü ü Étude précise des malformations osseuses Analyse des mesures et repères difficiles à apprécier sur les radiographies standards Limites ü ü Étude des ligaments Éléments nerveux Technique l l Acquisition hélicoïdale avec coupes axiales de 3 mm sur la CCO Des reconstructions multiplanaires : sagittales, coronales et 3 D Étude complémentaire de cerveau Fenêtres osseuse et parenchymateuse

Lignes en coupe TDM sagittale médiane

Lignes en coupe TDM sagittale médiane

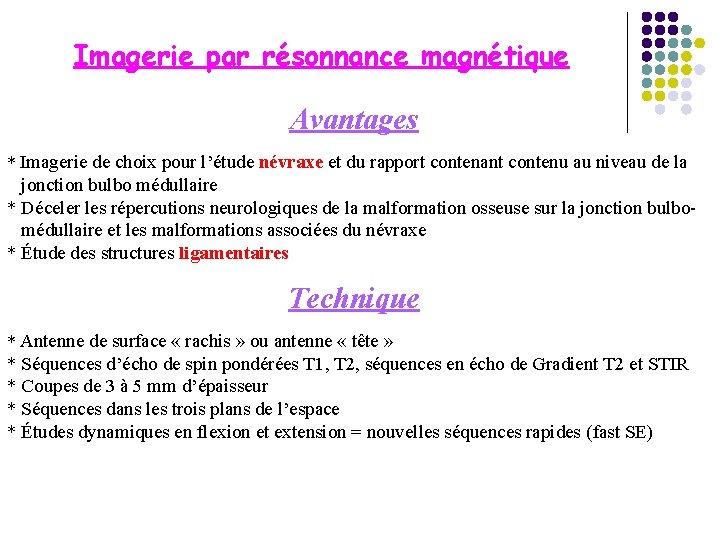

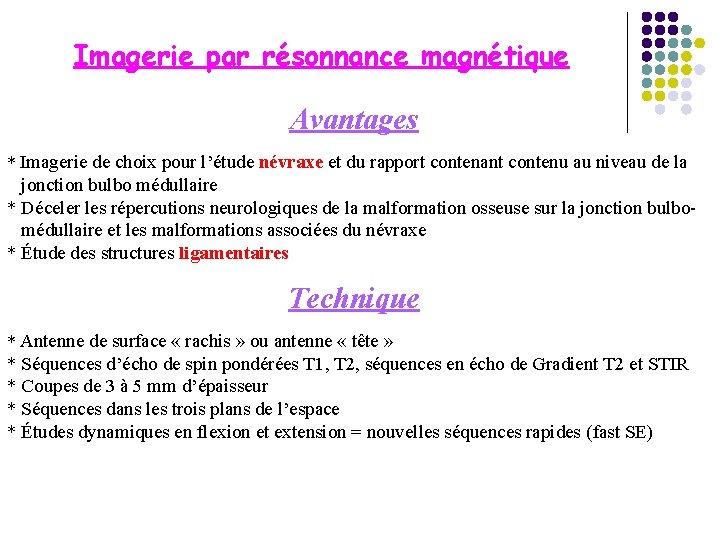

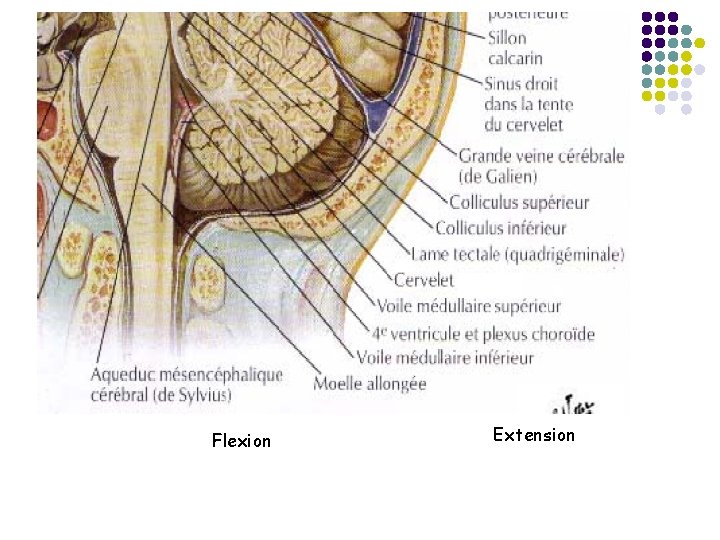

Imagerie par résonnance magnétique Avantages * Imagerie de choix pour l’étude névraxe et du rapport contenant contenu au niveau de la jonction bulbo médullaire * Déceler les répercutions neurologiques de la malformation osseuse sur la jonction bulbomédullaire et les malformations associées du névraxe * Étude des structures ligamentaires Technique * Antenne de surface « rachis » ou antenne « tête » * Séquences d’écho de spin pondérées T 1, T 2, séquences en écho de Gradient T 2 et STIR * Coupes de 3 à 5 mm d’épaisseur * Séquences dans les trois plans de l’espace * Études dynamiques en flexion et extension = nouvelles séquences rapides (fast SE)

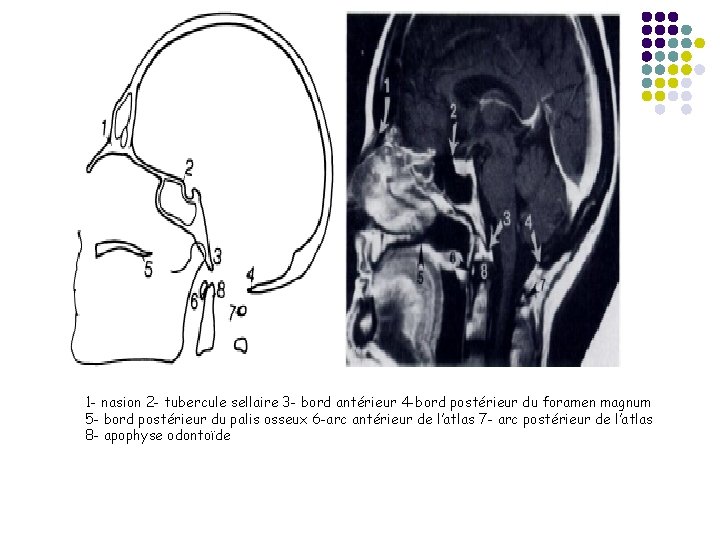

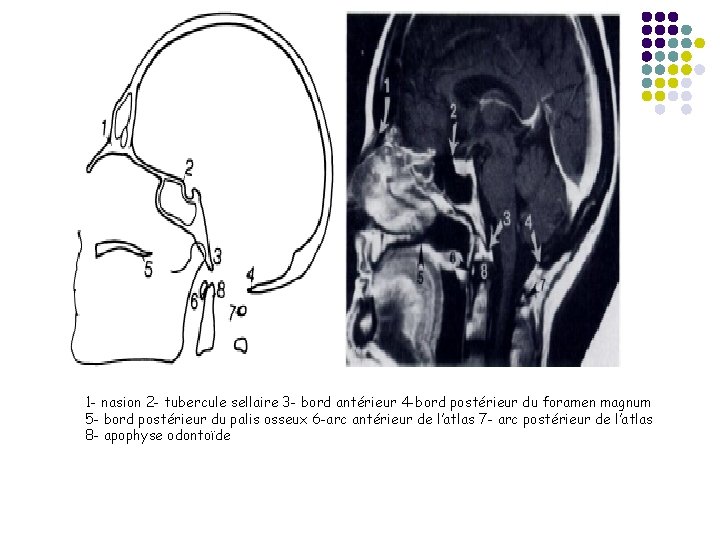

1 - nasion 2 - tubercule sellaire 3 - bord antérieur 4 -bord postérieur du foramen magnum 5 - bord postérieur du palis osseux 6 -arc antérieur de l’atlas 7 - arc postérieur de l’atlas 8 - apophyse odontoïde

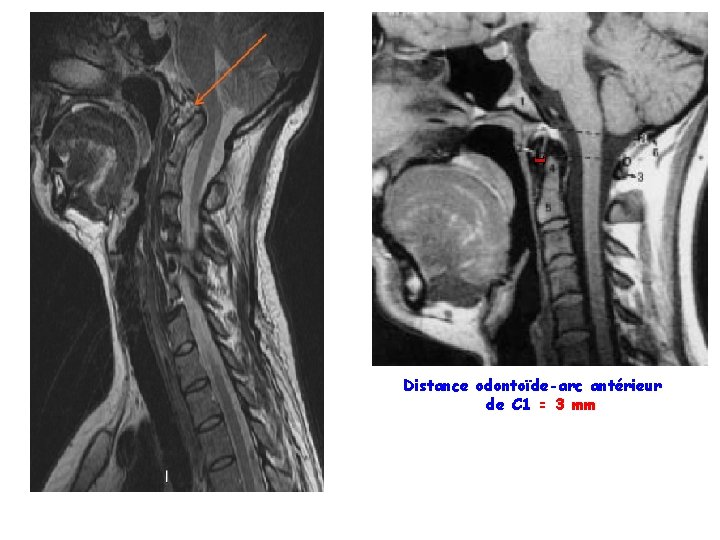

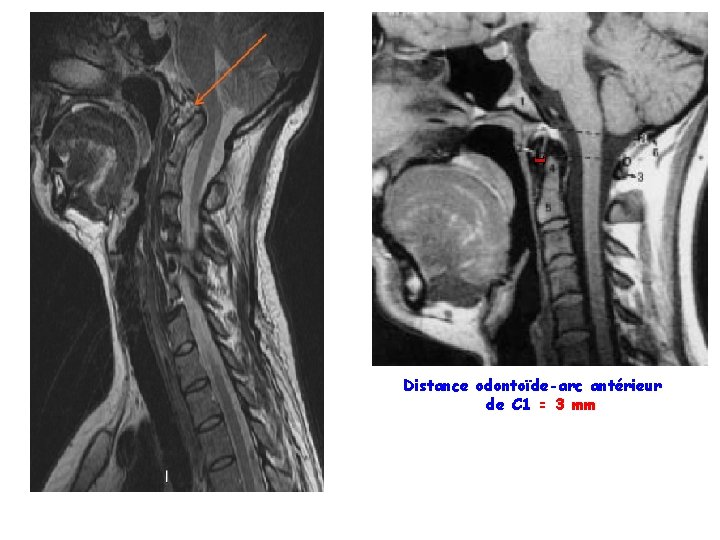

Distance odontoïde-arc antérieur de C 1 = 3 mm

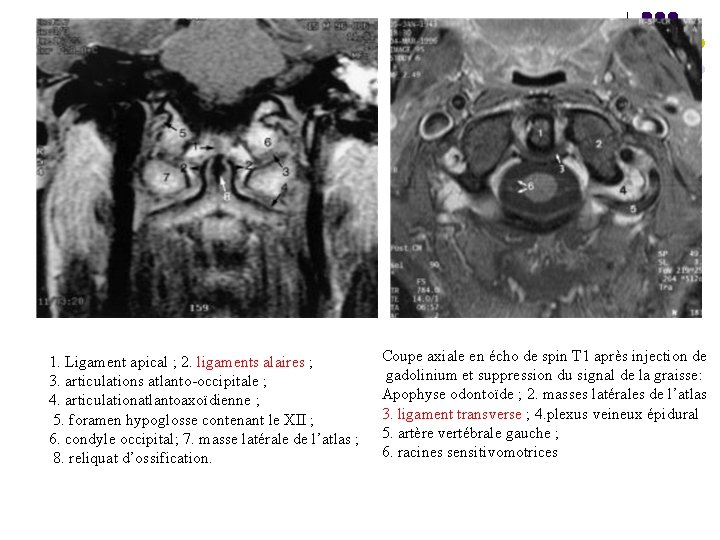

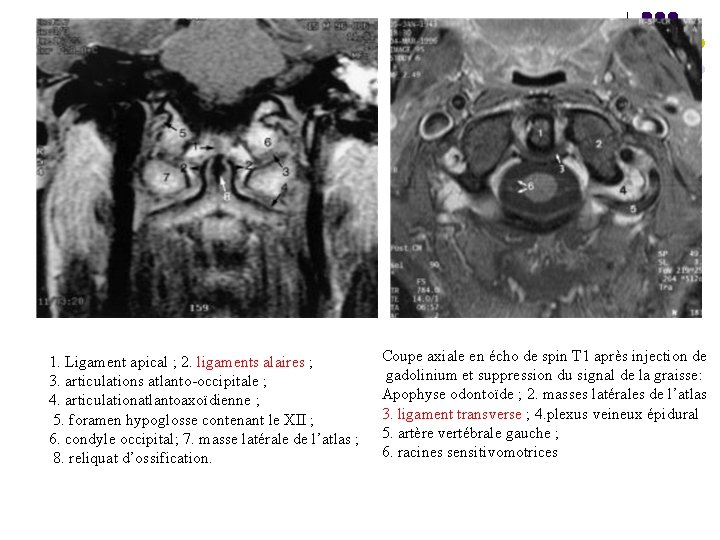

1. Ligament apical ; 2. ligaments alaires ; 3. articulations atlanto-occipitale ; 4. articulationatlantoaxoïdienne ; 5. foramen hypoglosse contenant le XII ; 6. condyle occipital; 7. masse latérale de l’atlas ; 8. reliquat d’ossification. Coupe axiale en écho de spin T 1 après injection de gadolinium et suppression du signal de la graisse: Apophyse odontoïde ; 2. masses latérales de l’atlas 3. ligament transverse ; 4. plexus veineux épidural 5. artère vertébrale gauche ; 6. racines sensitivomotrices

MALFORMATIONS OSSEUSES MAJEURES

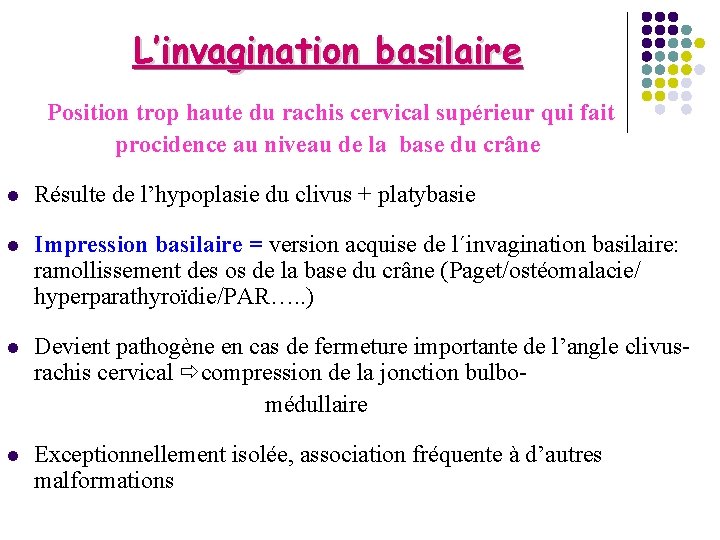

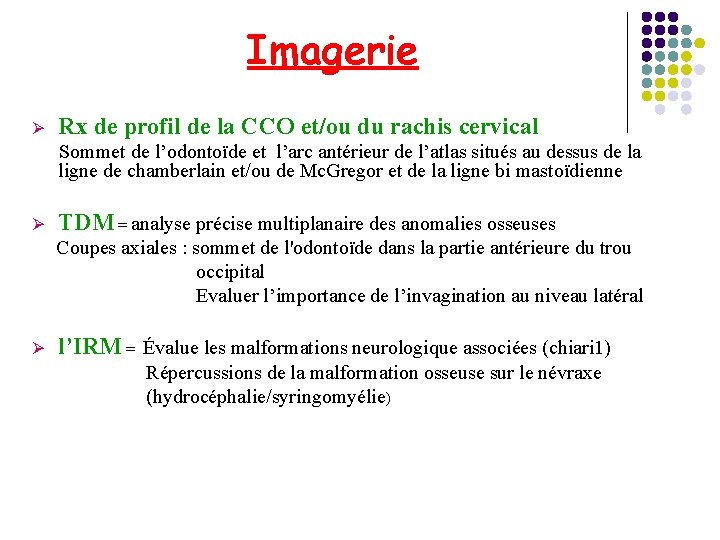

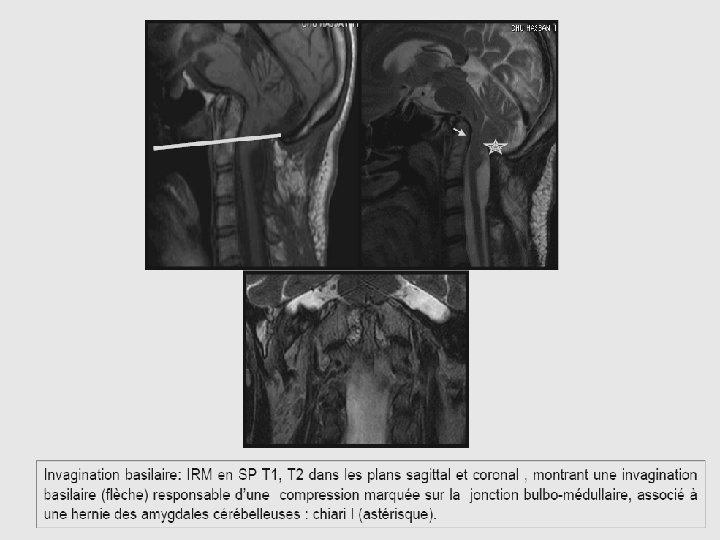

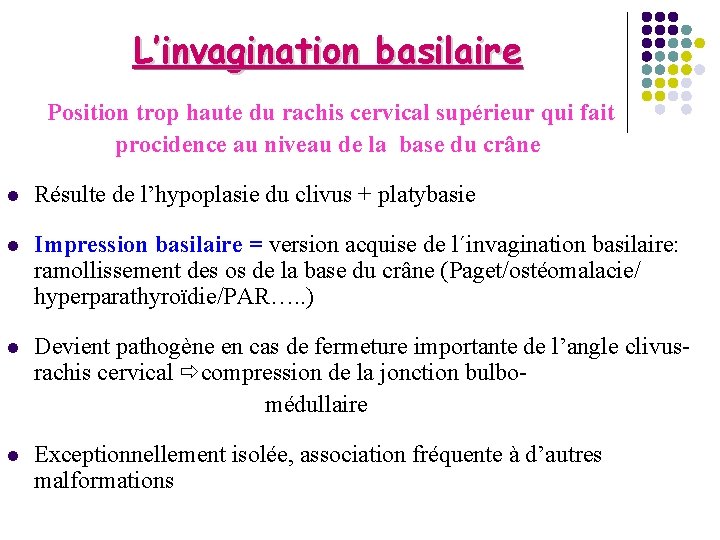

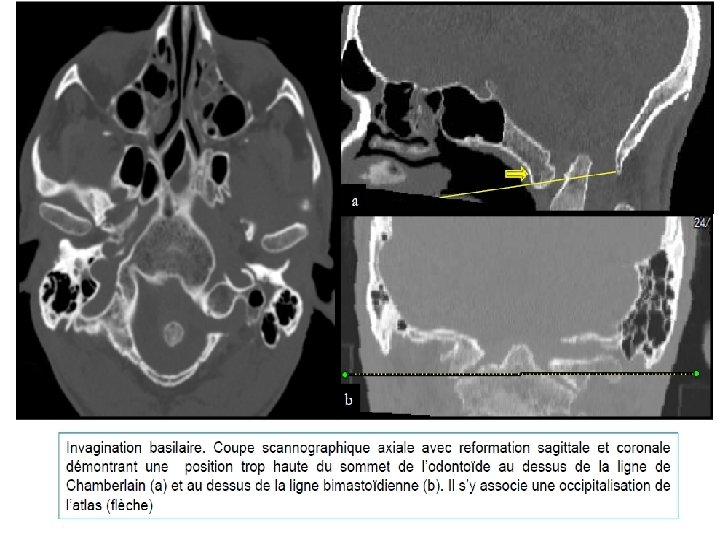

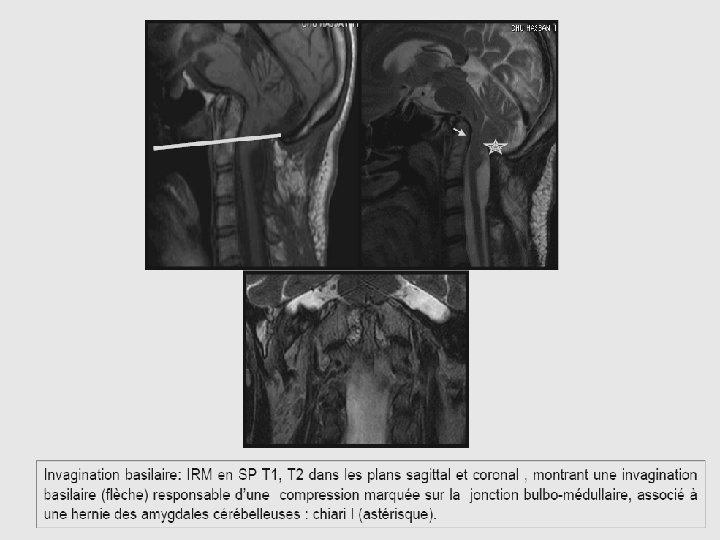

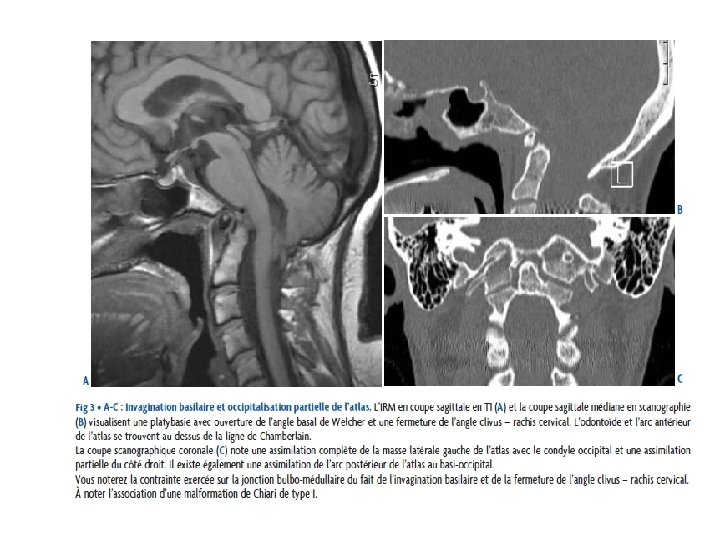

L’invagination basilaire Position trop haute du rachis cervical supérieur qui fait procidence au niveau de la base du crâne l Résulte de l’hypoplasie du clivus + platybasie l Impression basilaire = version acquise de l´invagination basilaire: ramollissement des os de la base du crâne (Paget/ostéomalacie/ hyperparathyroïdie/PAR…. . ) l Devient pathogène en cas de fermeture importante de l’angle clivusrachis cervical compression de la jonction bulbomédullaire l Exceptionnellement isolée, association fréquente à d’autres malformations

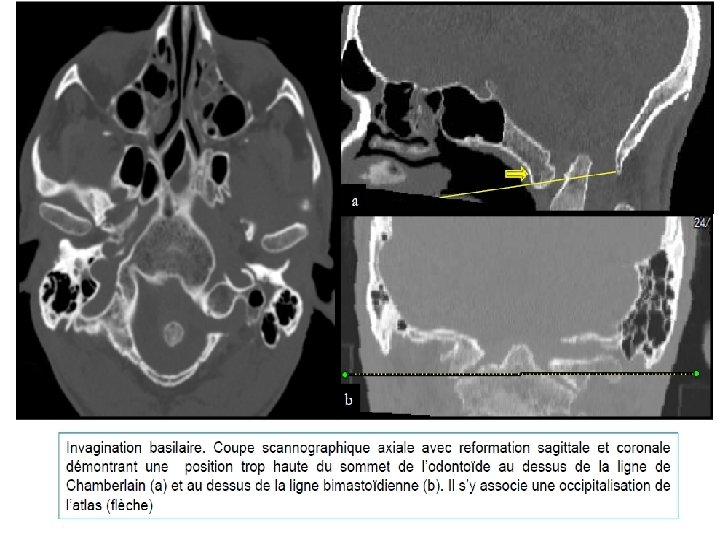

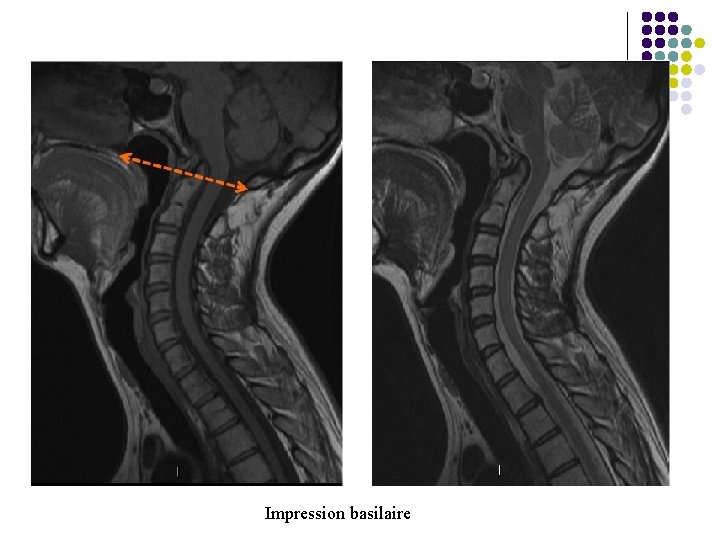

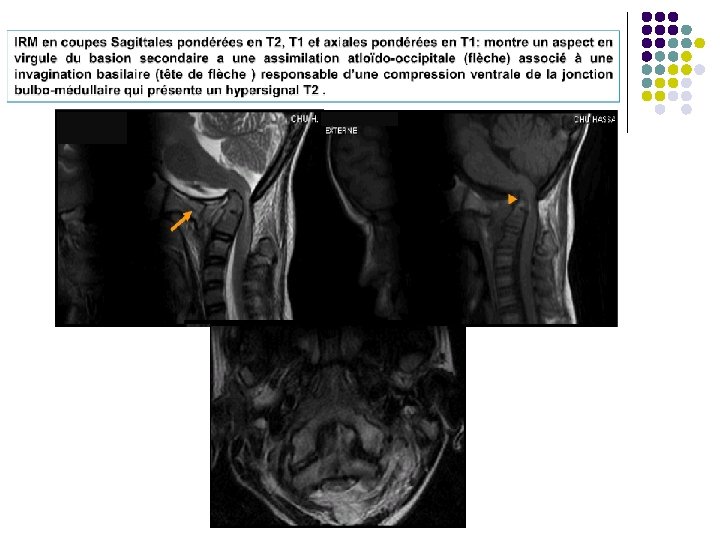

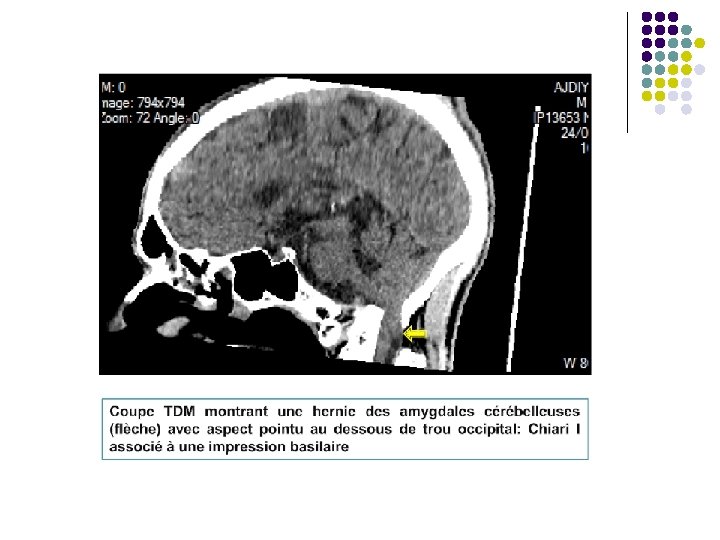

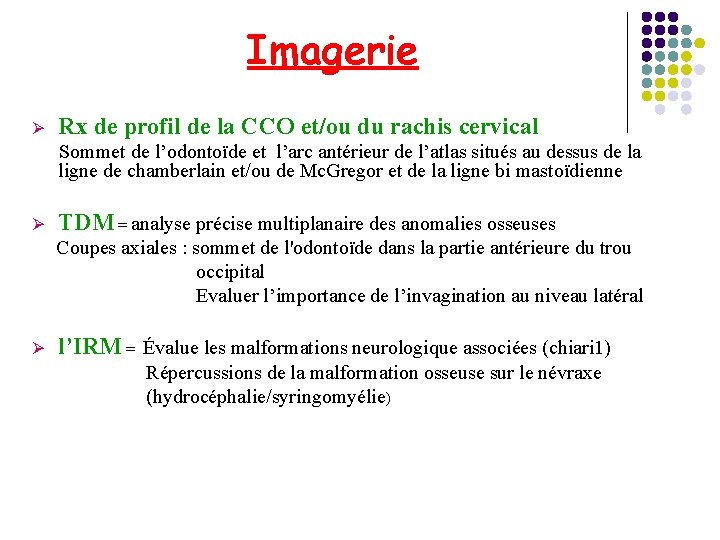

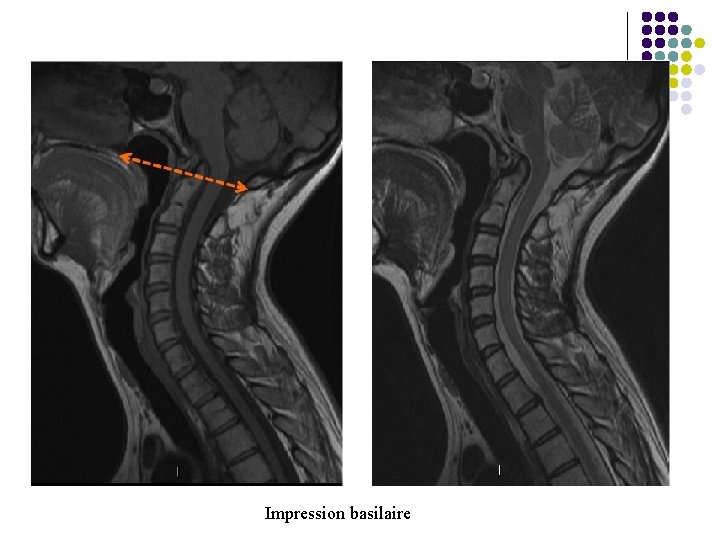

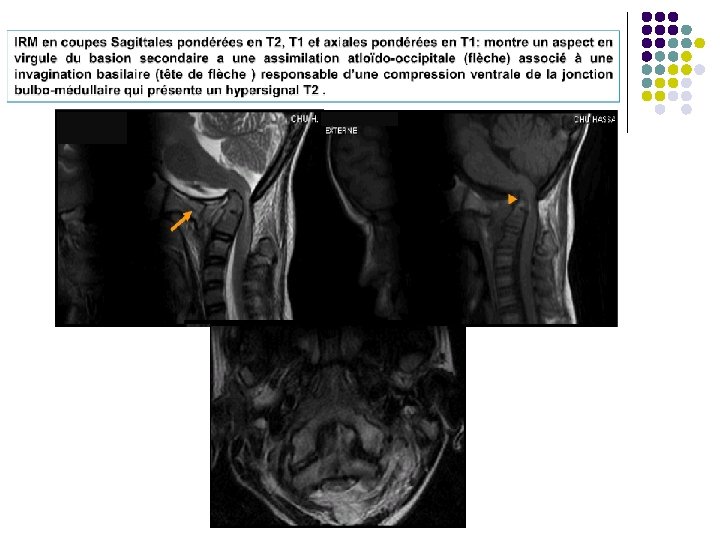

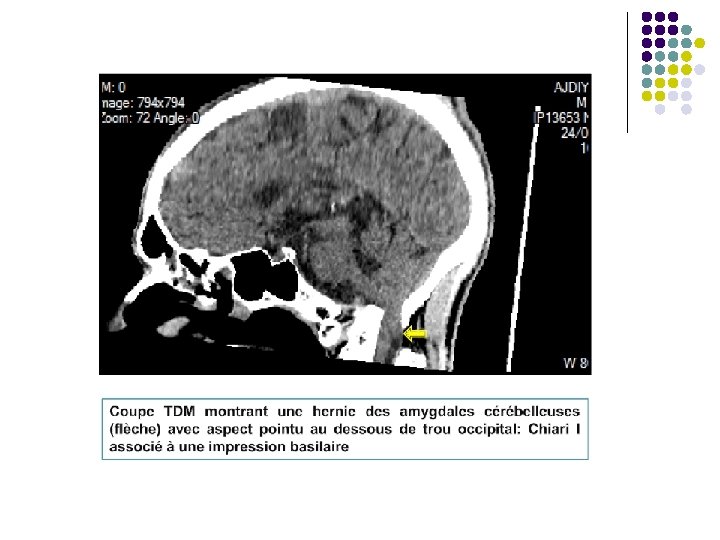

Imagerie Ø Rx de profil de la CCO et/ou du rachis cervical Sommet de l’odontoïde et l’arc antérieur de l’atlas situés au dessus de la ligne de chamberlain et/ou de Mc. Gregor et de la ligne bi mastoïdienne Ø TDM = analyse précise multiplanaire des anomalies osseuses Coupes axiales : sommet de l'odontoïde dans la partie antérieure du trou occipital Evaluer l’importance de l’invagination au niveau latéral Ø l’IRM = Évalue les malformations neurologique associées (chiari 1) Répercussions de la malformation osseuse sur le névraxe (hydrocéphalie/syringomyélie)

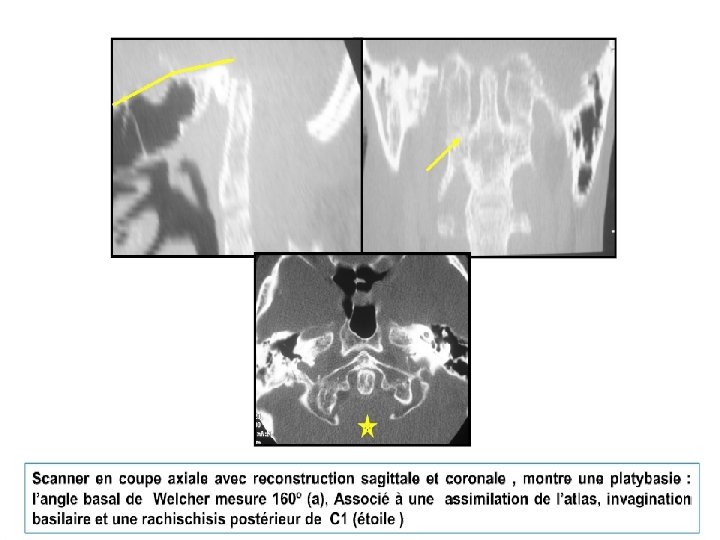

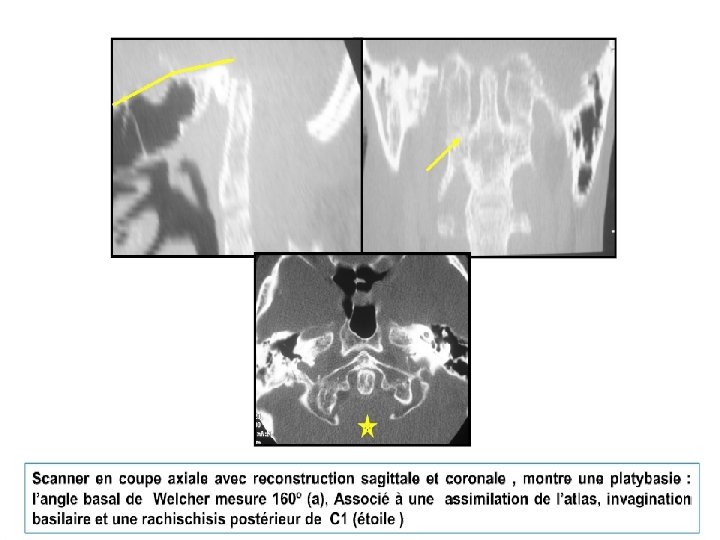

Platybasie (base de crâne aplatie) = angle de Welcher ouvert Importante hypoplasie du clivus responsable d’une invagination basilaire

Impression basilaire

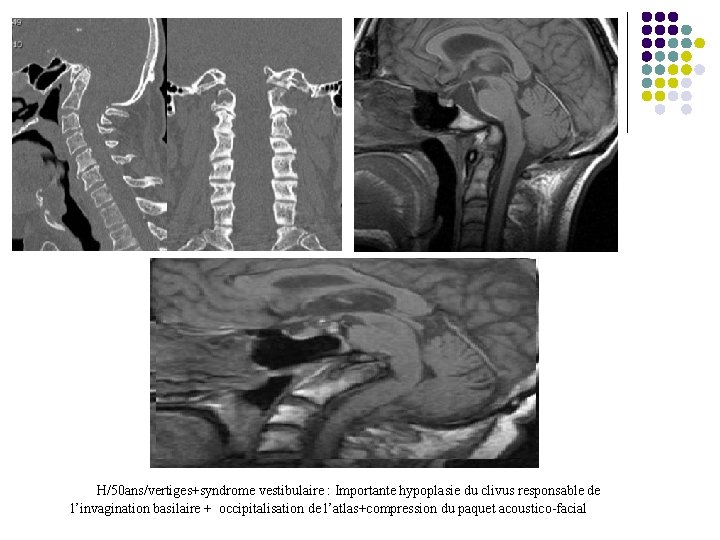

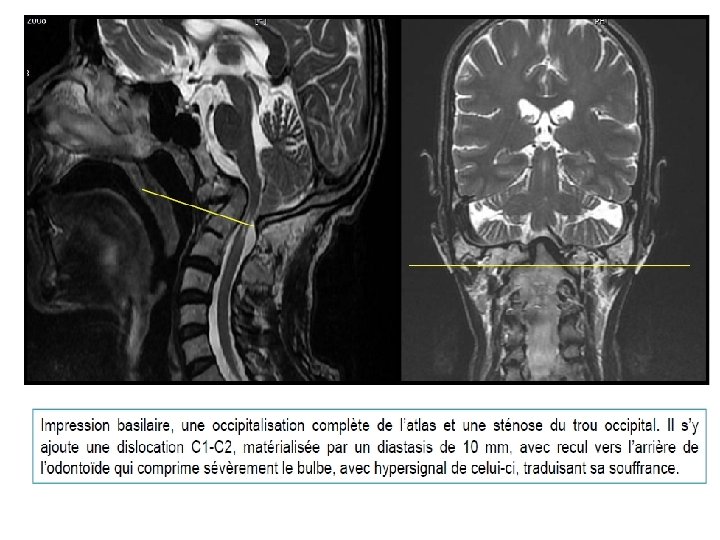

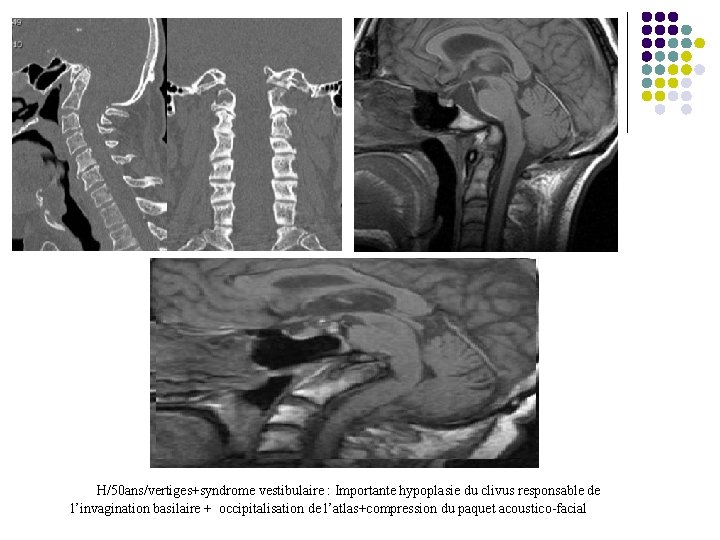

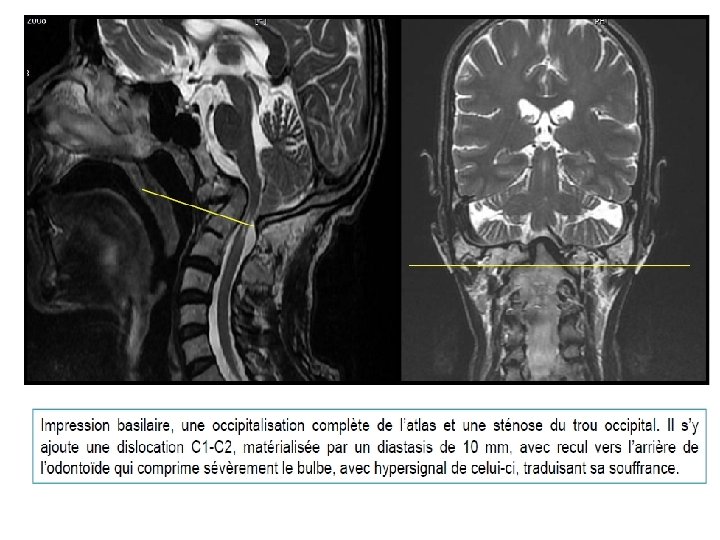

H/50 ans/vertiges+syndrome vestibulaire : Importante hypoplasie du clivus responsable de l’invagination basilaire + occipitalisation de l’atlas+compression du paquet acoustico-facial

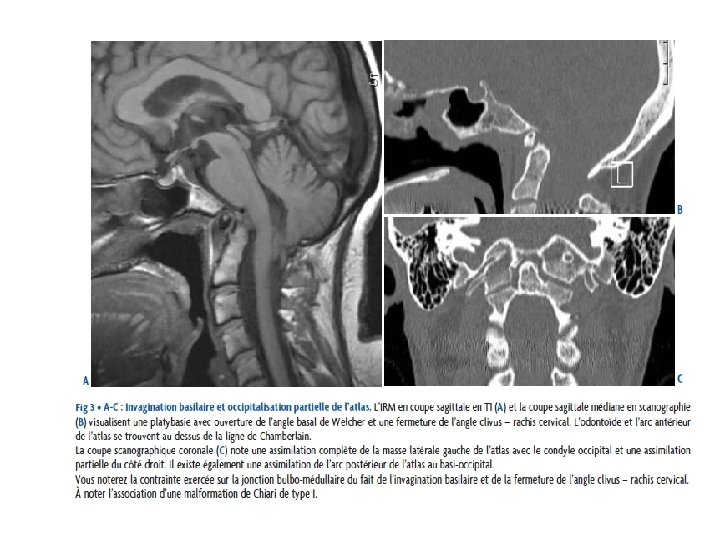

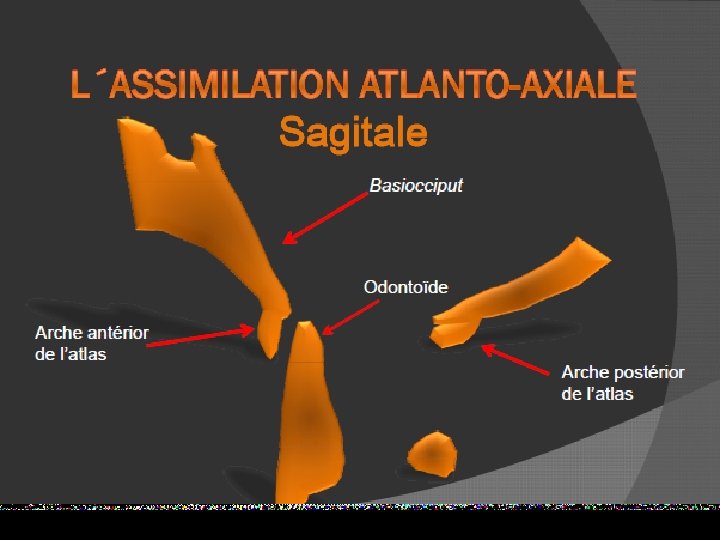

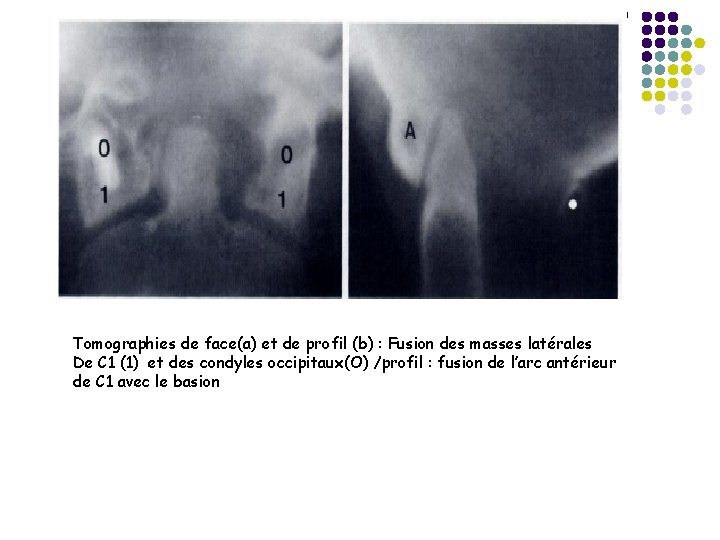

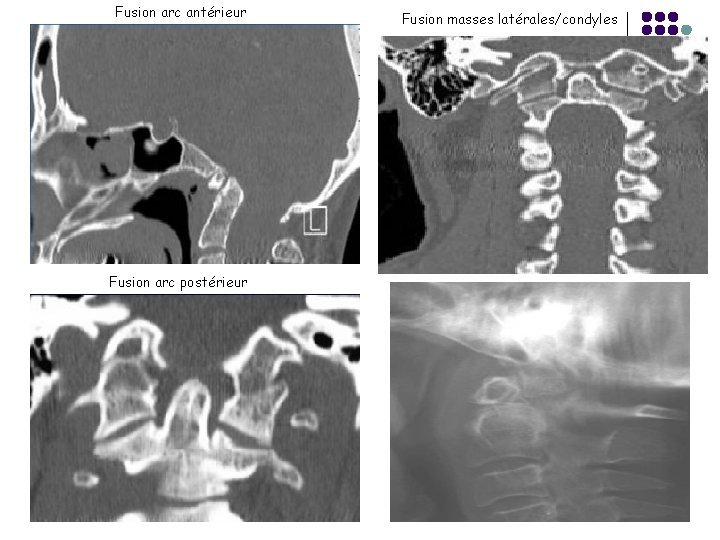

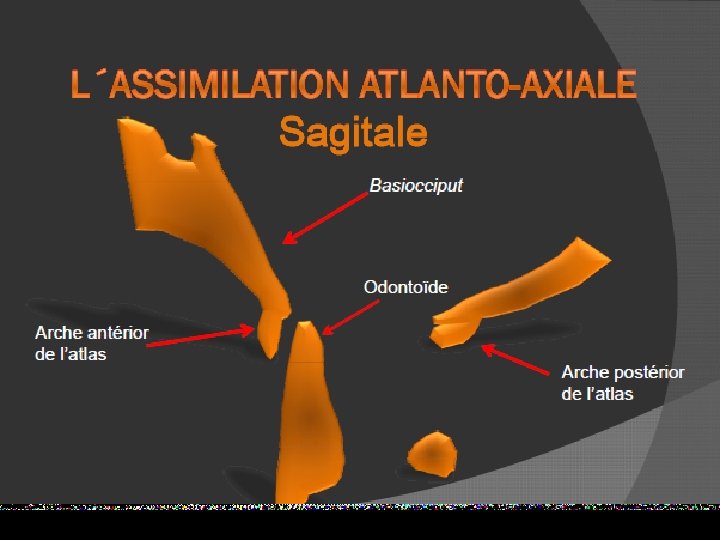

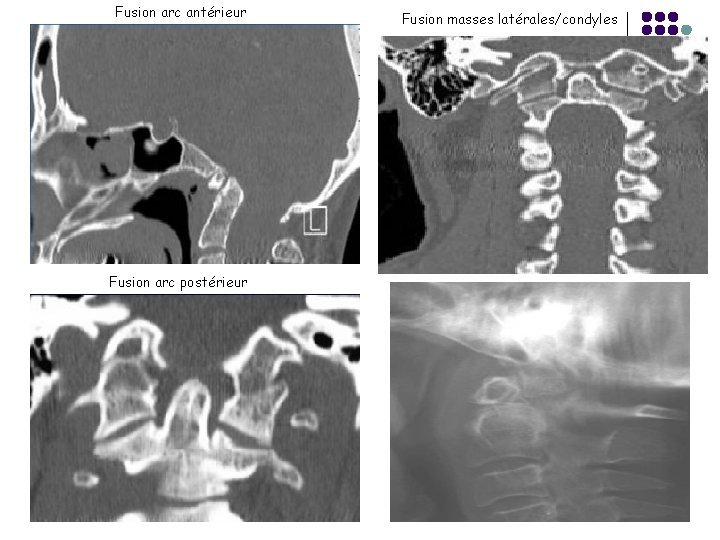

Occipitalisation de l’atlas l l l Fusion +/- complète de C 1 qui est souvent atrophique à l'occiput Peut être complète ou partielle +/- associée à une invagination basilaire Quatre types pouvant être associés : * Fusion de l’arc antérieur * Fusion des masses latérales * Fusion de l’arc postérieur * Combinaison variable des 3 types de fusions Recherche d’une luxation C 1 - C 2 Unilatérale pouvant être cause de torticolis congénital

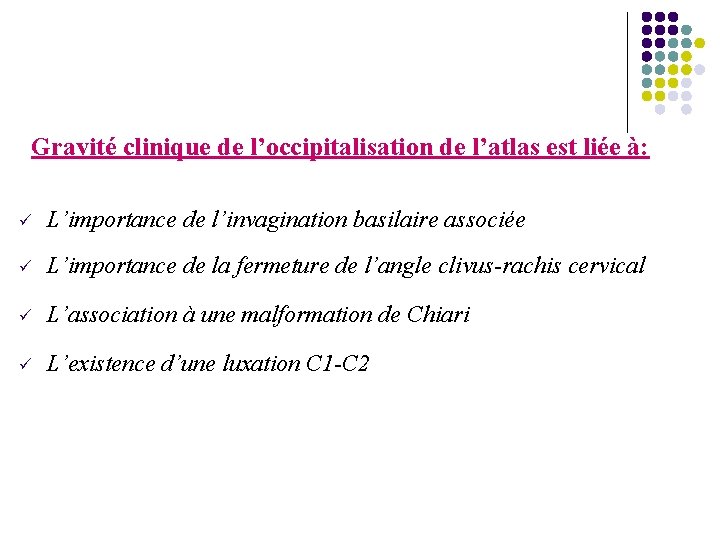

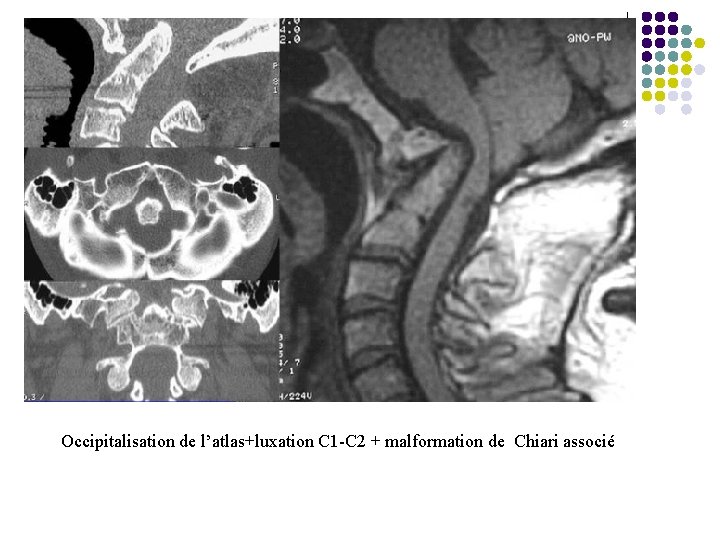

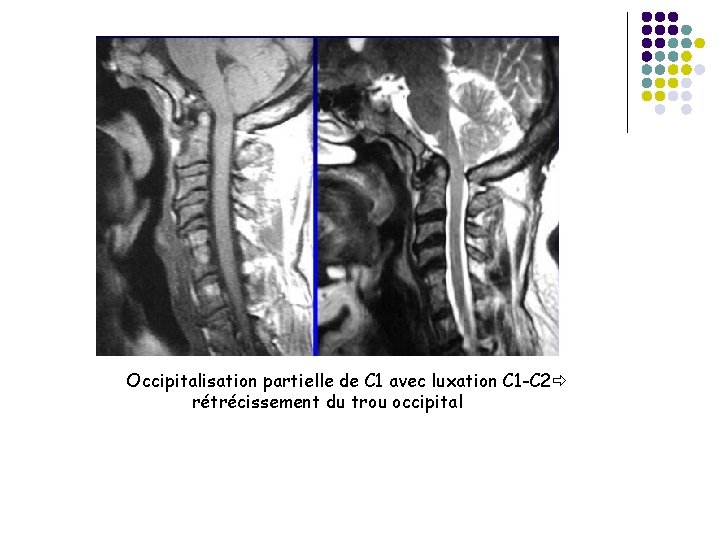

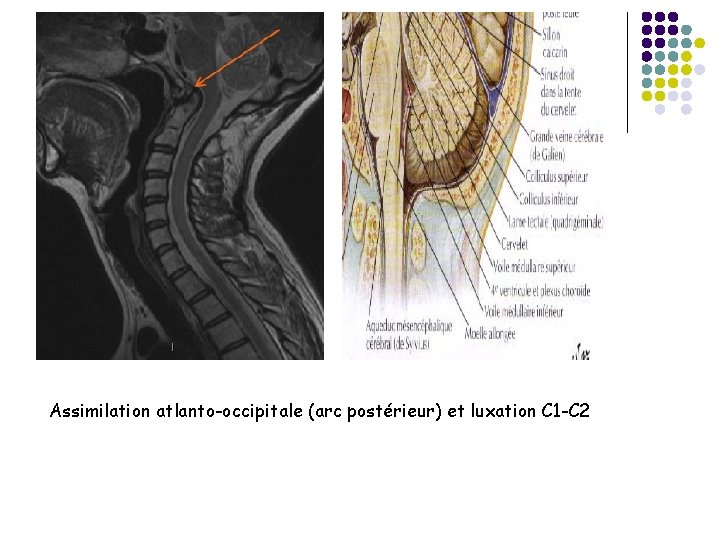

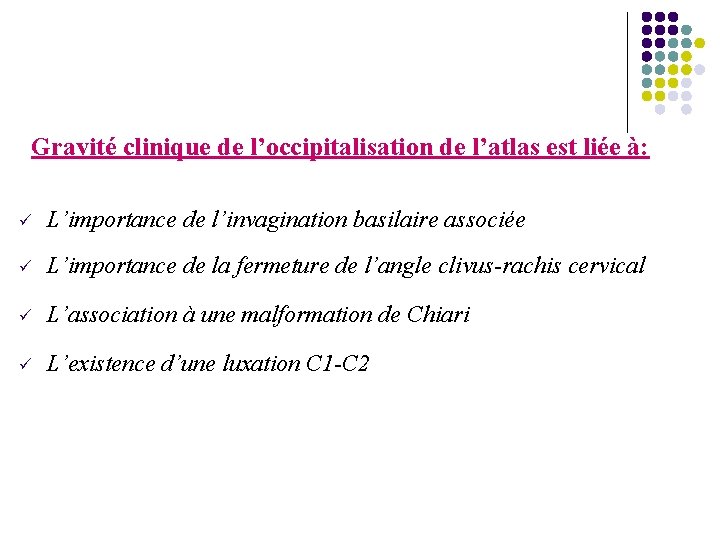

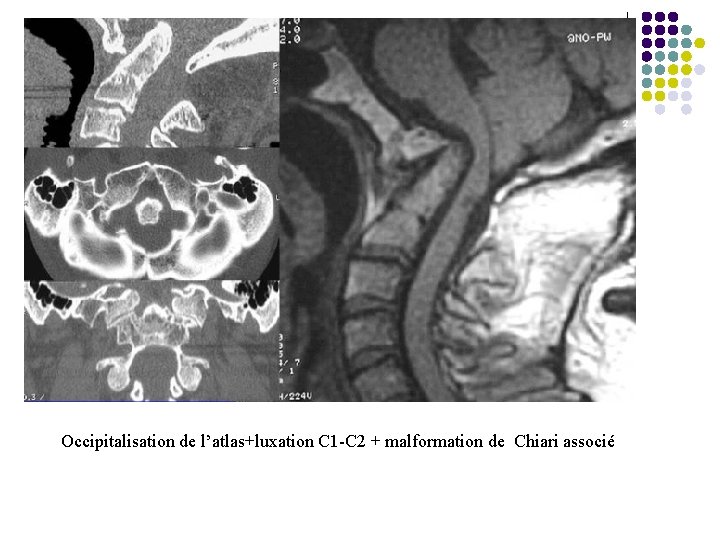

Gravité clinique de l’occipitalisation de l’atlas est liée à: ü L’importance de l’invagination basilaire associée ü L’importance de la fermeture de l’angle clivus-rachis cervical ü L’association à une malformation de Chiari ü L’existence d’une luxation C 1 -C 2

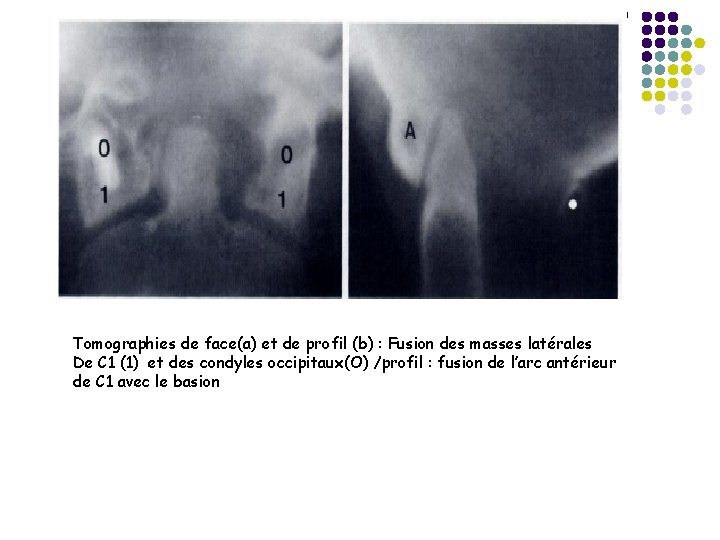

Tomographies de face(a) et de profil (b) : Fusion des masses latérales De C 1 (1) et des condyles occipitaux(O) /profil : fusion de l’arc antérieur de C 1 avec le basion

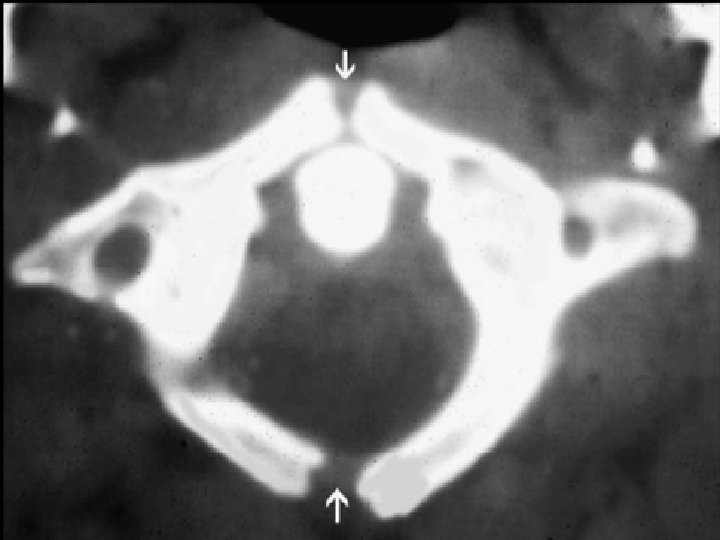

Fusion arc antérieur Fusion arc postérieur Fusion masses latérales/condyles

Occipitalisation de l’atlas+luxation C 1 -C 2 + malformation de Chiari associé

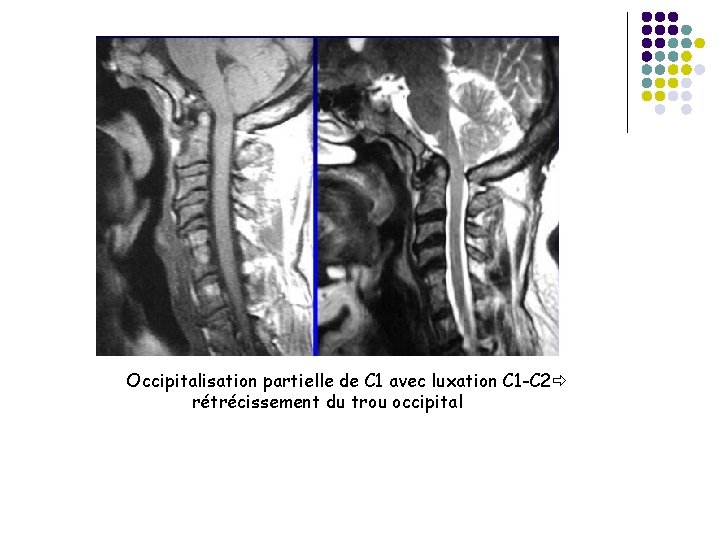

Occipitalisation partielle de C 1 avec luxation C 1 -C 2 rétrécissement du trou occipital

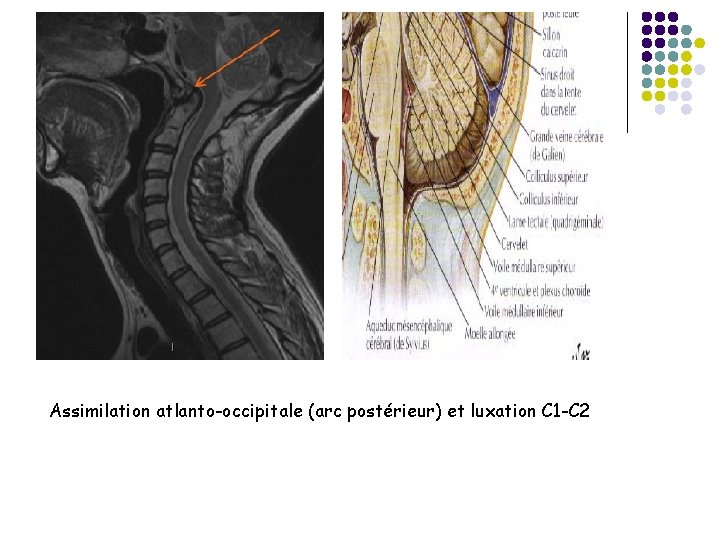

Assimilation atlanto-occipitale (arc postérieur) et luxation C 1 -C 2

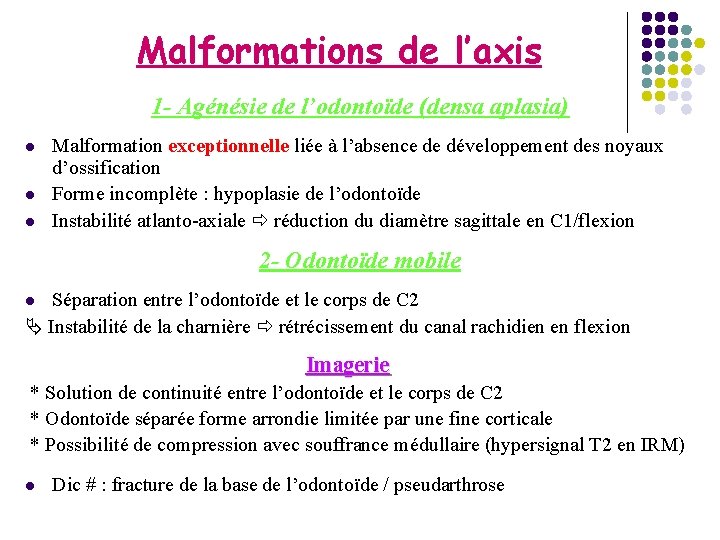

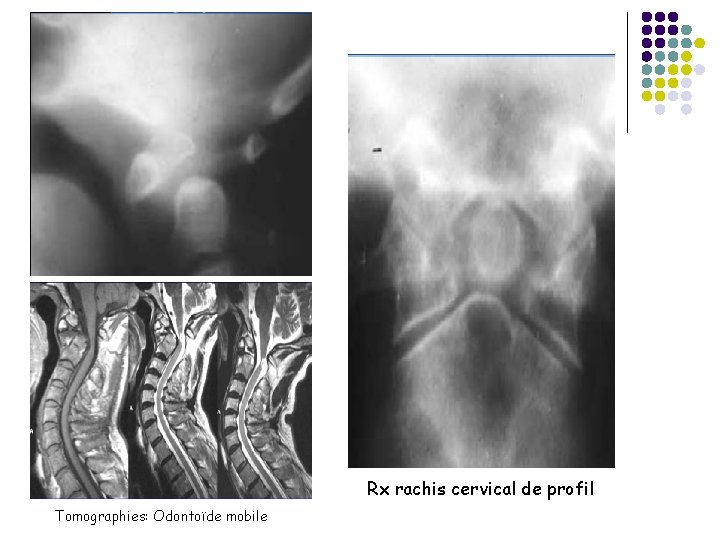

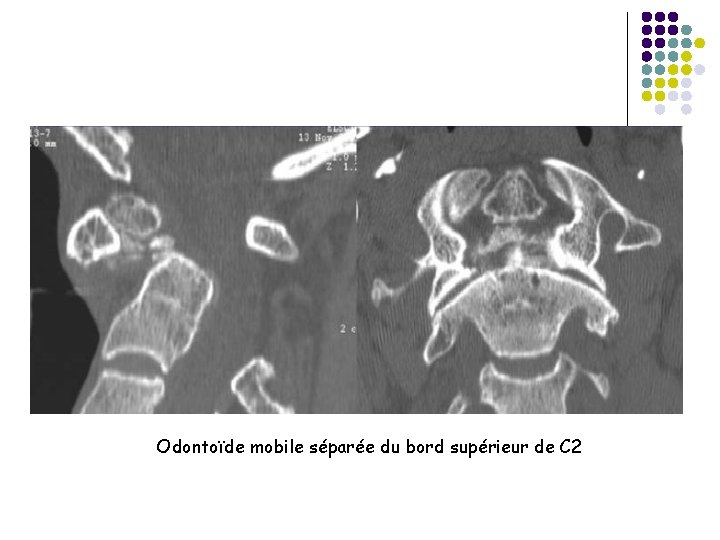

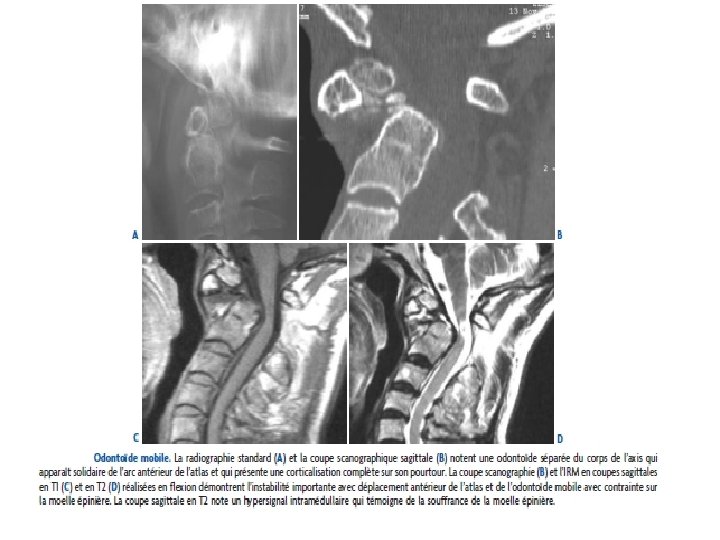

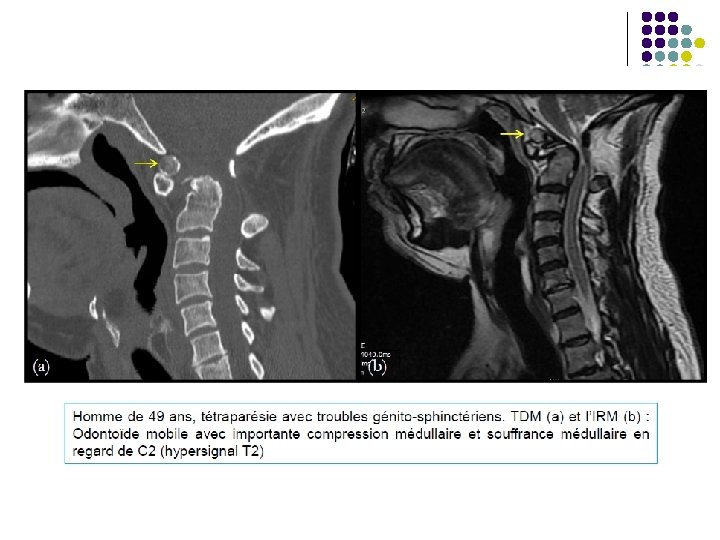

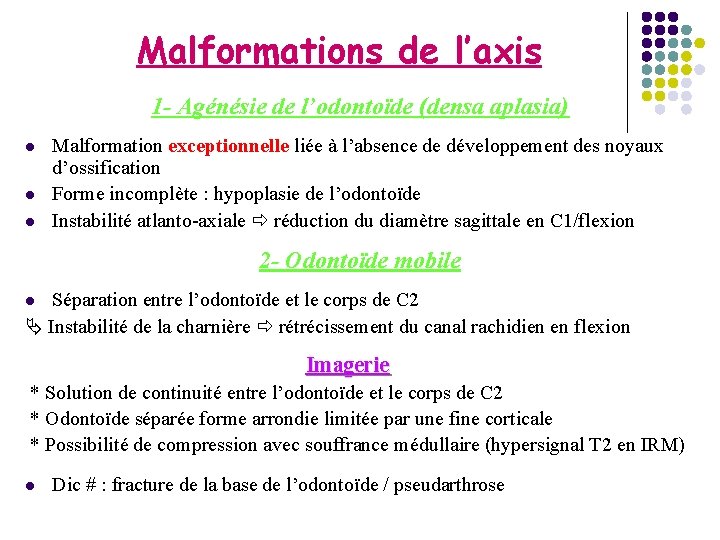

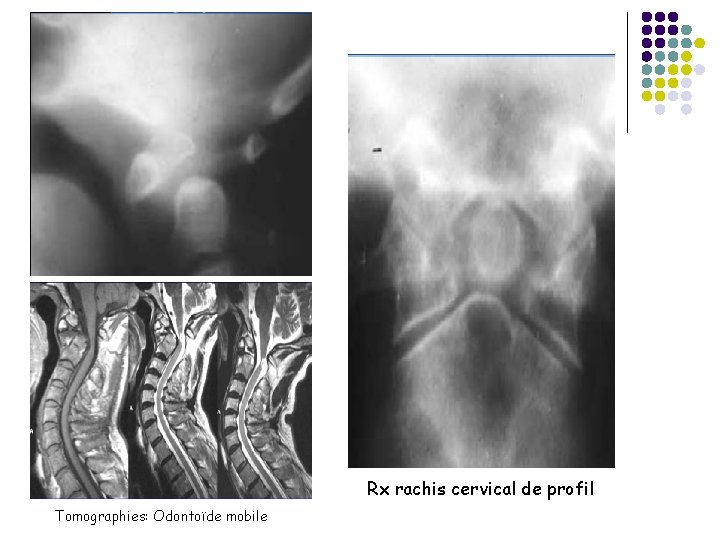

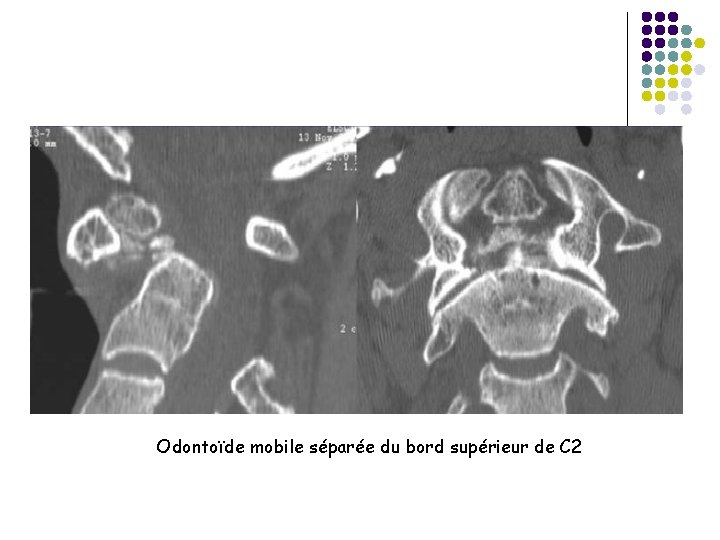

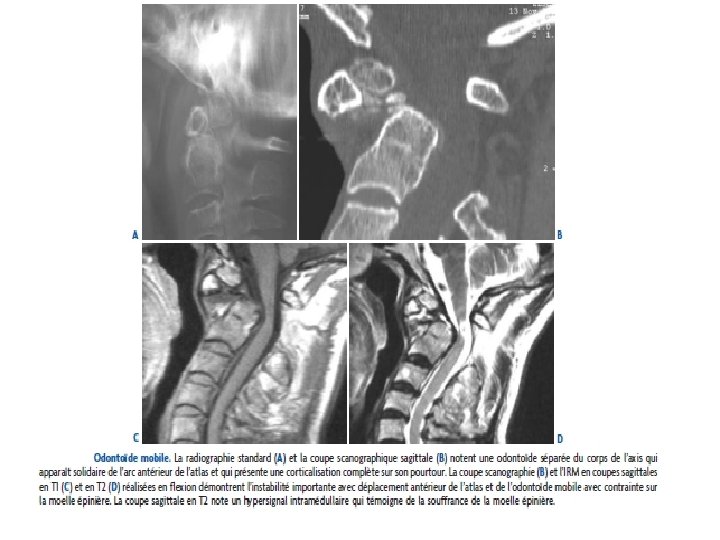

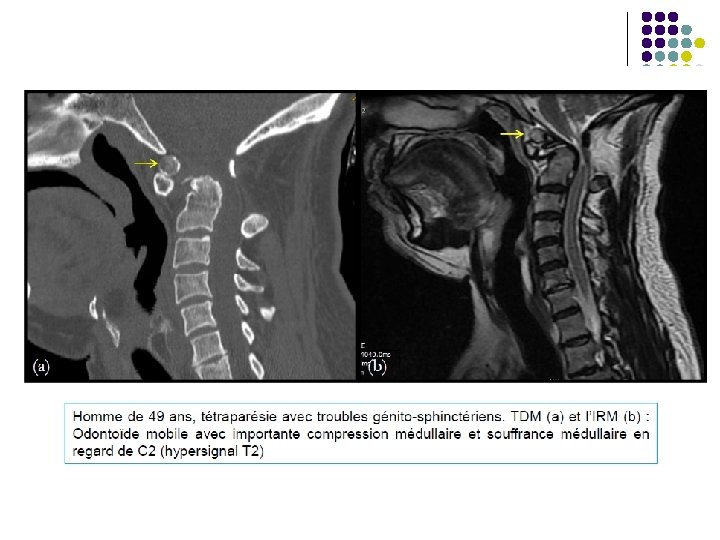

Malformations de l’axis 1 - Agénésie de l’odontoïde (densa aplasia) l l l Malformation exceptionnelle liée à l’absence de développement des noyaux d’ossification Forme incomplète : hypoplasie de l’odontoïde Instabilité atlanto-axiale réduction du diamètre sagittale en C 1/flexion 2 - Odontoïde mobile Séparation entre l’odontoïde et le corps de C 2 Instabilité de la charnière rétrécissement du canal rachidien en flexion l Imagerie * Solution de continuité entre l’odontoïde et le corps de C 2 * Odontoïde séparée forme arrondie limitée par une fine corticale * Possibilité de compression avec souffrance médullaire (hypersignal T 2 en IRM) l Dic # : fracture de la base de l’odontoïde / pseudarthrose

Rx rachis cervical de profil Tomographies: Odontoïde mobile

Odontoïde mobile séparée du bord supérieur de C 2

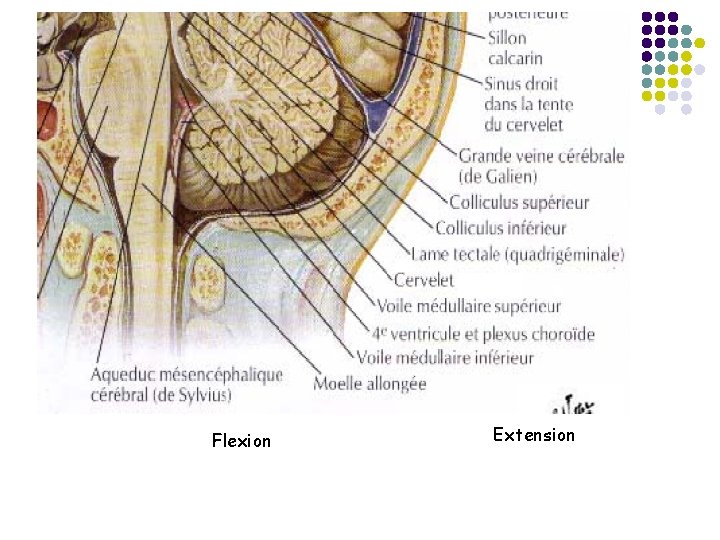

Flexion Extension

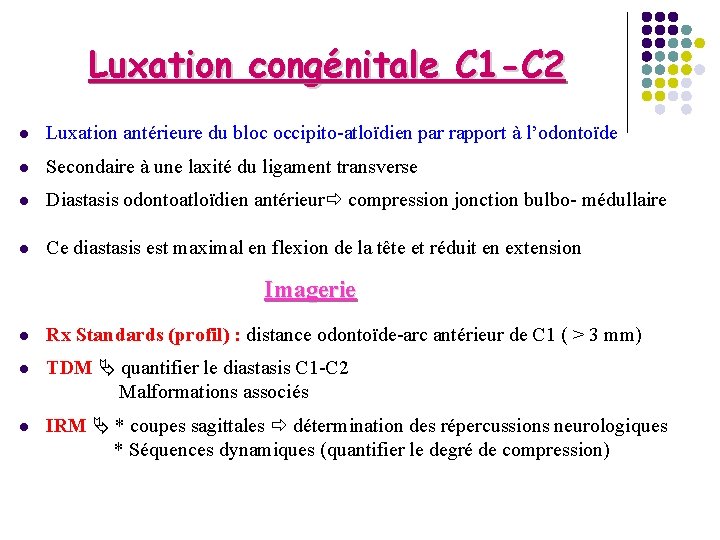

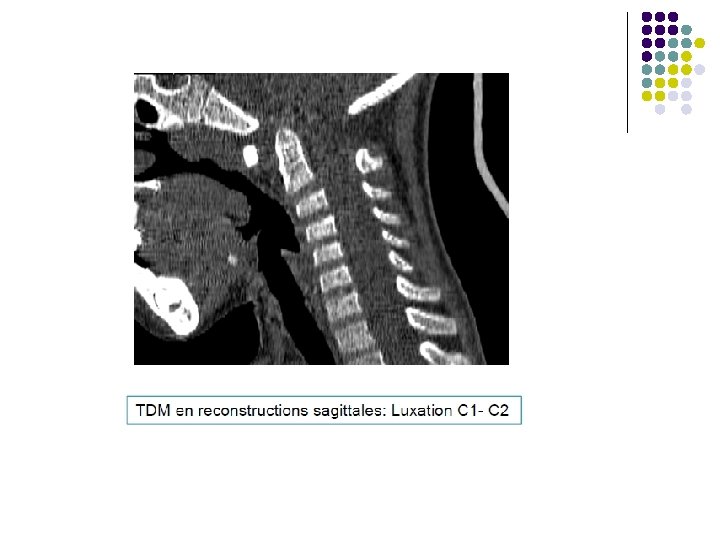

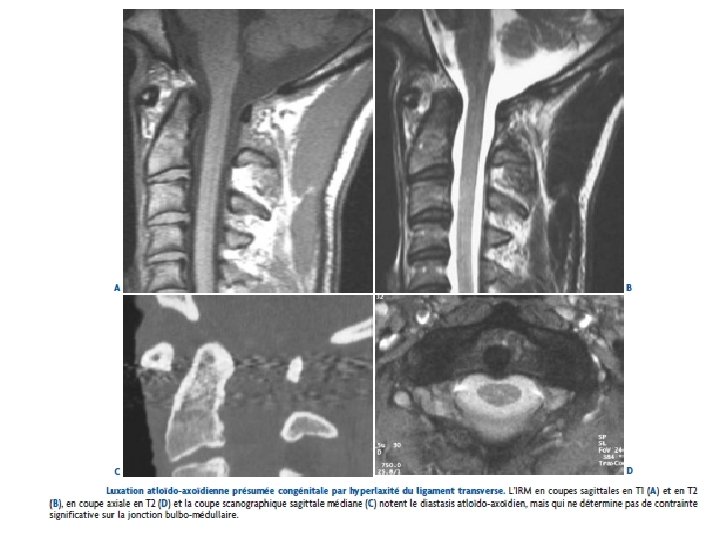

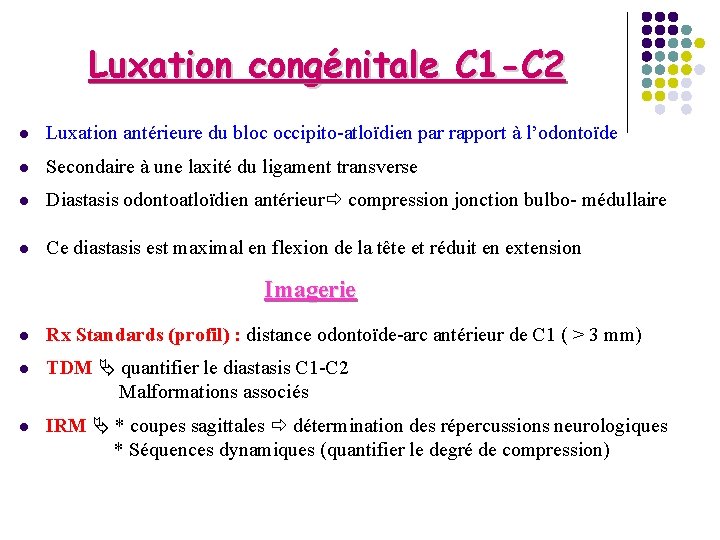

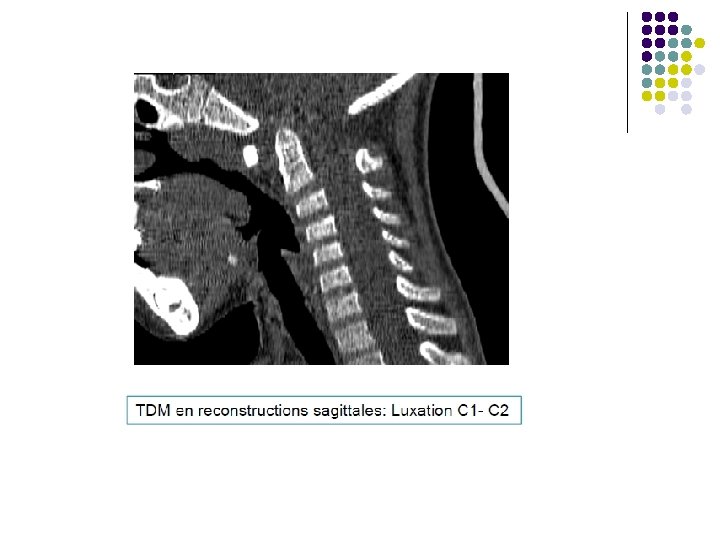

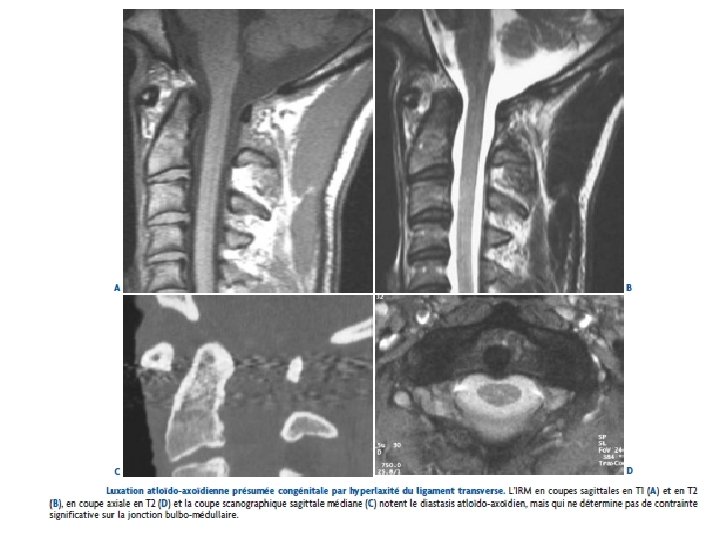

Luxation congénitale C 1 -C 2 l Luxation antérieure du bloc occipito-atloïdien par rapport à l’odontoïde l Secondaire à une laxité du ligament transverse l Diastasis odontoatloïdien antérieur compression jonction bulbo- médullaire l Ce diastasis est maximal en flexion de la tête et réduit en extension Imagerie l Rx Standards (profil) : distance odontoïde-arc antérieur de C 1 ( > 3 mm) l TDM quantifier le diastasis C 1 -C 2 Malformations associés l IRM * coupes sagittales détermination des répercussions neurologiques * Séquences dynamiques (quantifier le degré de compression)

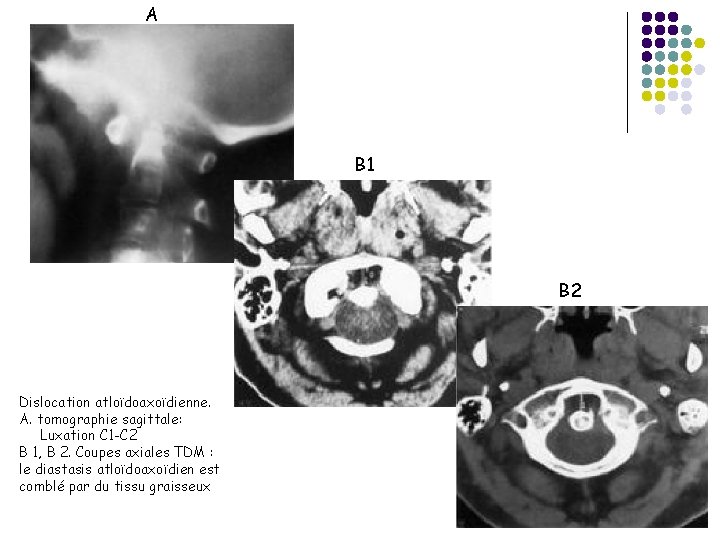

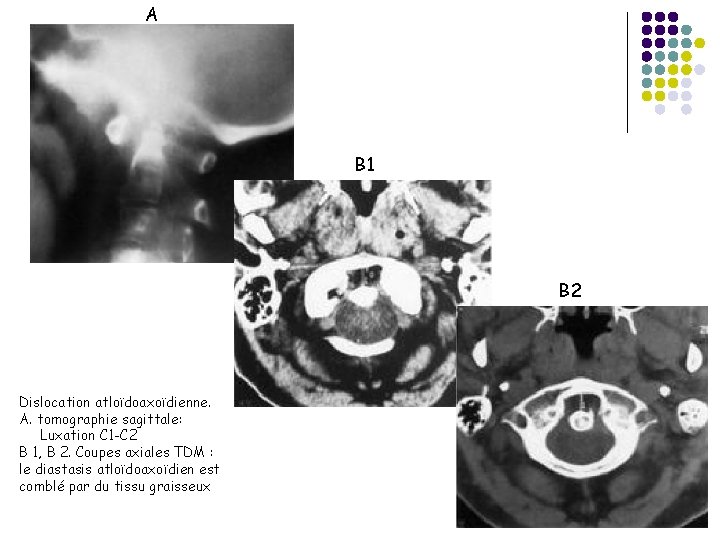

A B 1 B 2 Dislocation atloïdoaxoïdienne. A. tomographie sagittale: Luxation C 1 -C 2 B 1, B 2. Coupes axiales TDM : le diastasis atloïdoaxoïdien est comblé par du tissu graisseux

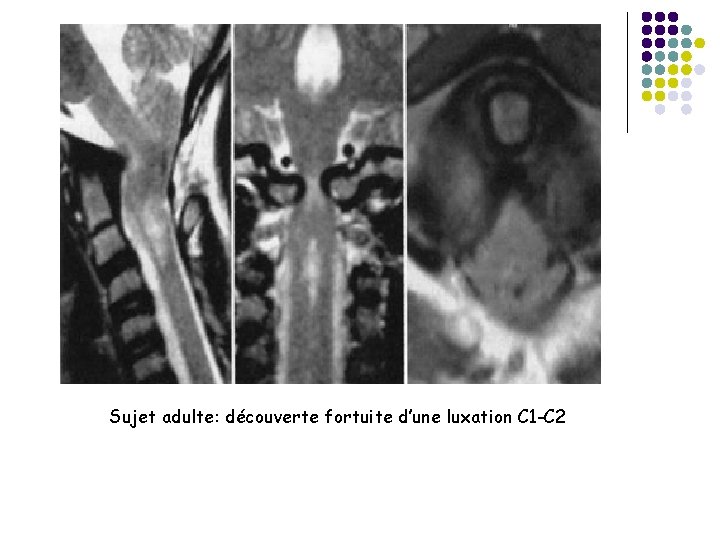

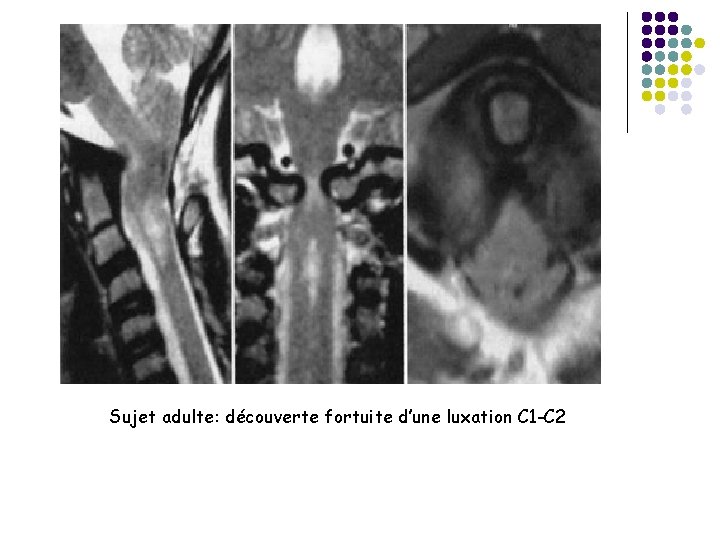

Sujet adulte: découverte fortuite d’une luxation C 1 -C 2

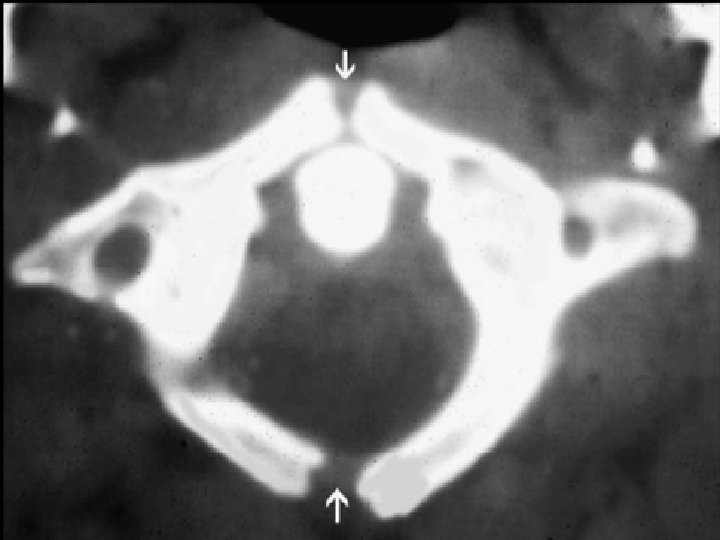

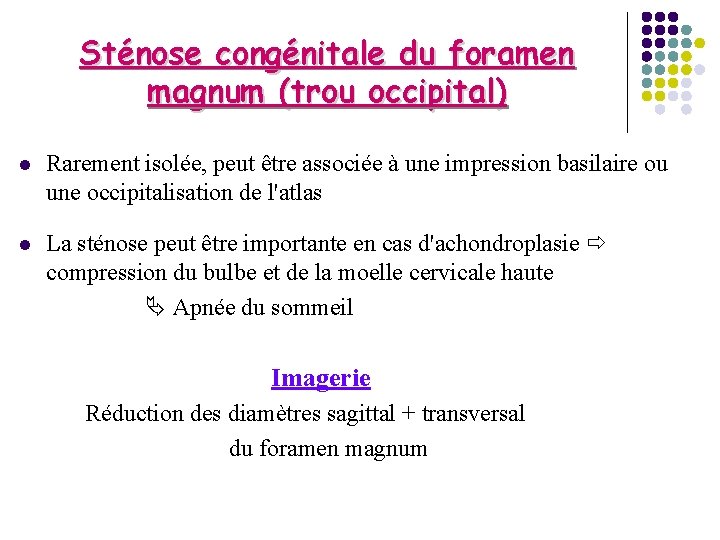

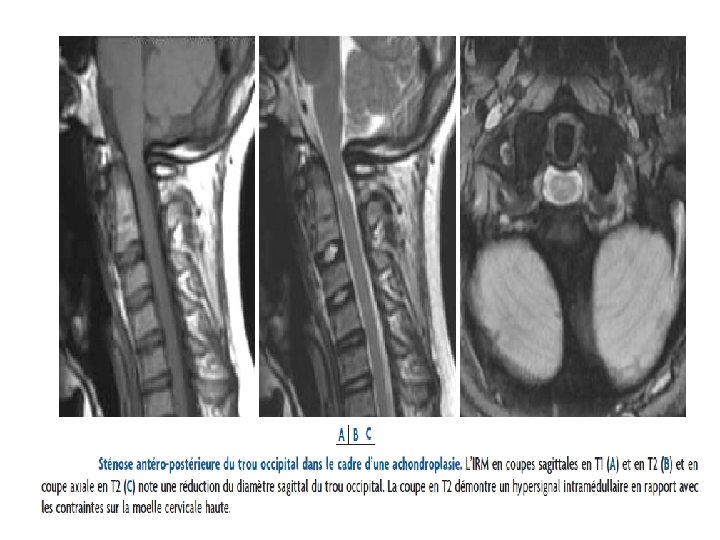

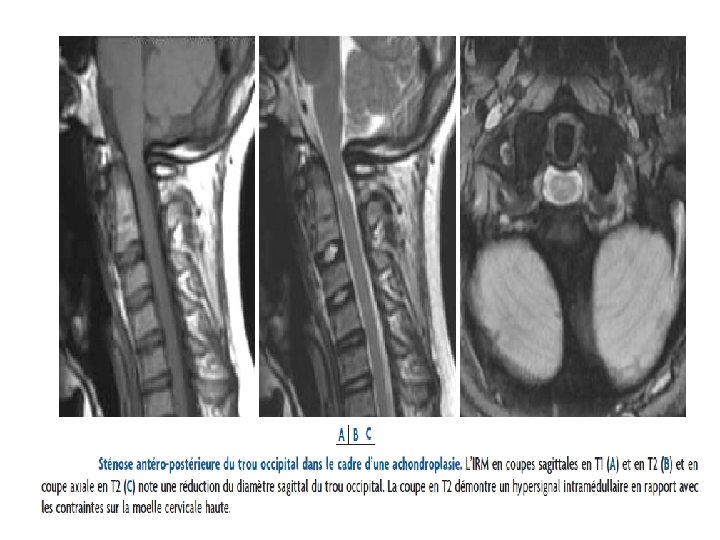

Sténose congénitale du foramen magnum (trou occipital) l Rarement isolée, peut être associée à une impression basilaire ou une occipitalisation de l'atlas l La sténose peut être importante en cas d'achondroplasie compression du bulbe et de la moelle cervicale haute Apnée du sommeil Imagerie Réduction des diamètres sagittal + transversal du foramen magnum

Les malformations osseuses mineures

Malformations osseuses mineures l Non symptomatiques le plus souvent l +/- associées : Malformations osseuses majeures Malformations du système nerveux Imagerie l Isolées peuvent être méconnues en Rx standards + IRM l TDM + reformations multiplanaires: technique de référence

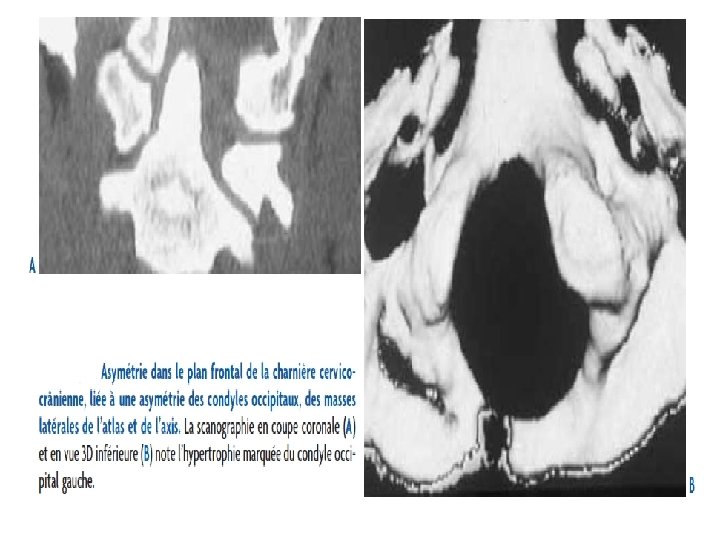

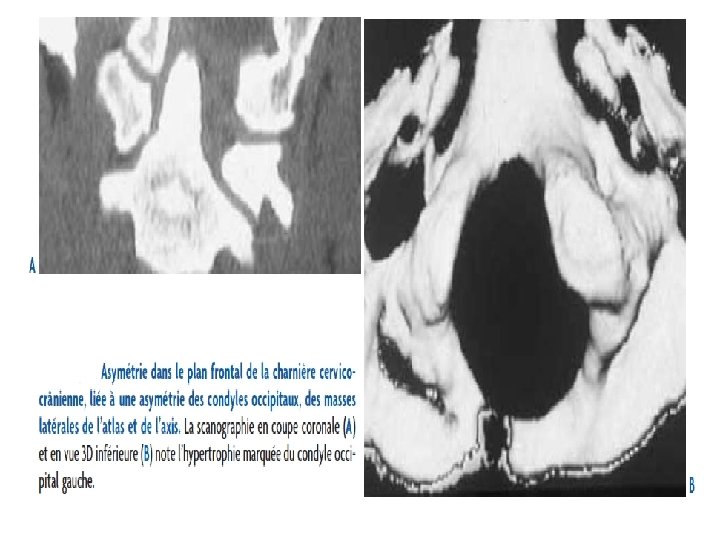

Asymétrie des structures osseuses l Condyles occipitaux, masses latérales de l’atlas et/ou de l’axis l Elle touche souvent simultanément les 3 pièces osseuses l Trouble de la statique céphalées, cervicalgies et torticolis si asymétrie importante Imagerie l TDM en coupes coronales +++ Dic différentiel= assimilation incomplète

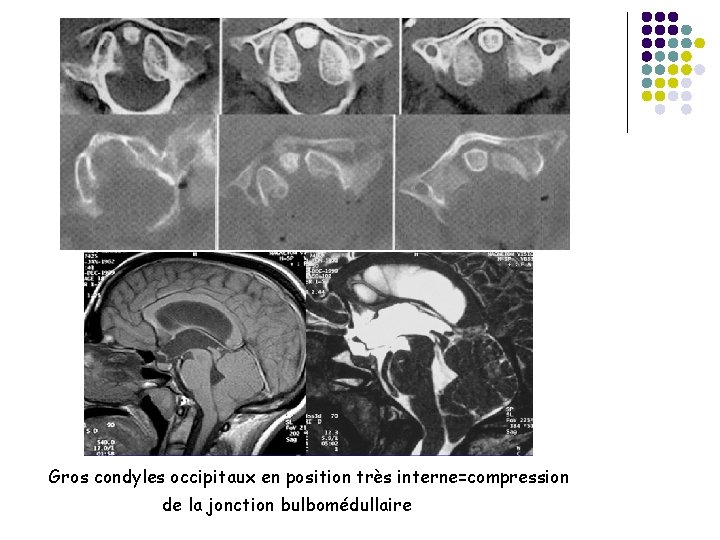

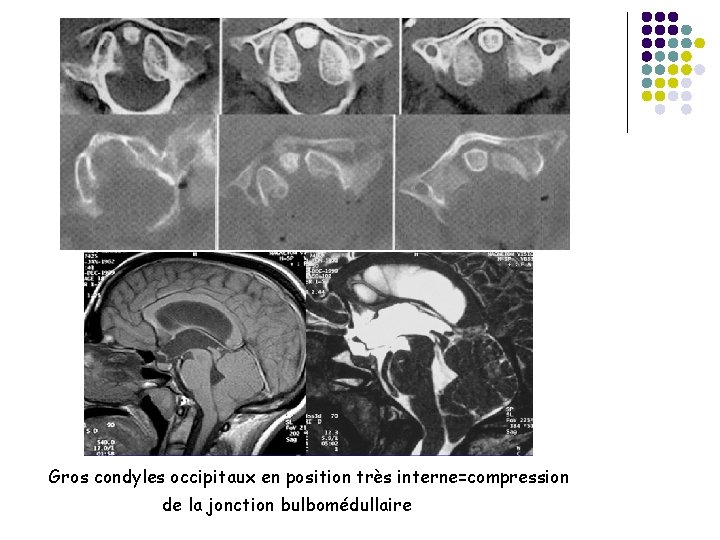

Gros condyles occipitaux en position très interne=compression de la jonction bulbomédullaire

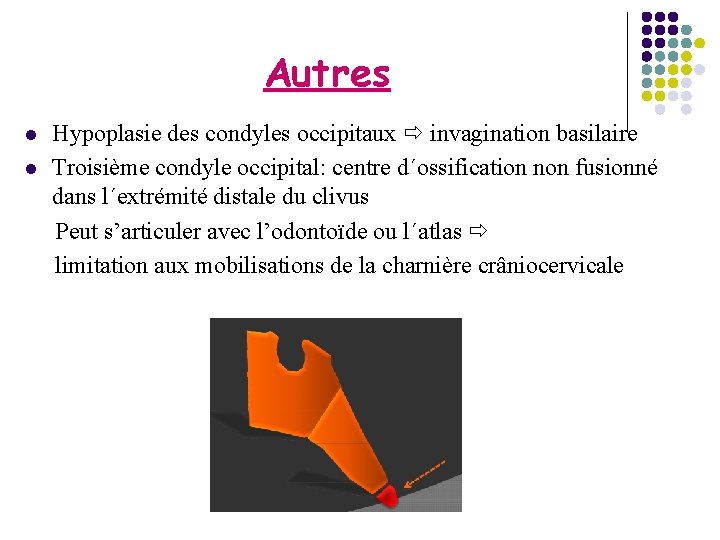

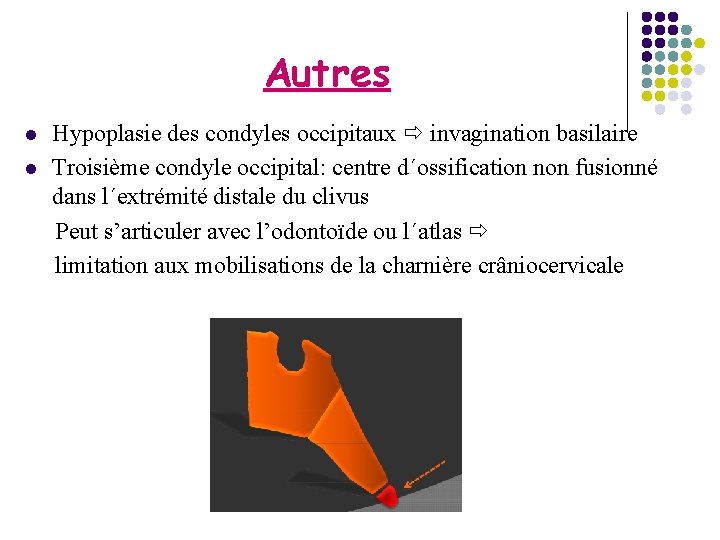

Autres l l Hypoplasie des condyles occipitaux invagination basilaire Troisième condyle occipital: centre d´ossification non fusionné dans l´extrémité distale du clivus Peut s’articuler avec l’odontoïde ou l´atlas limitation aux mobilisations de la charnière crâniocervicale

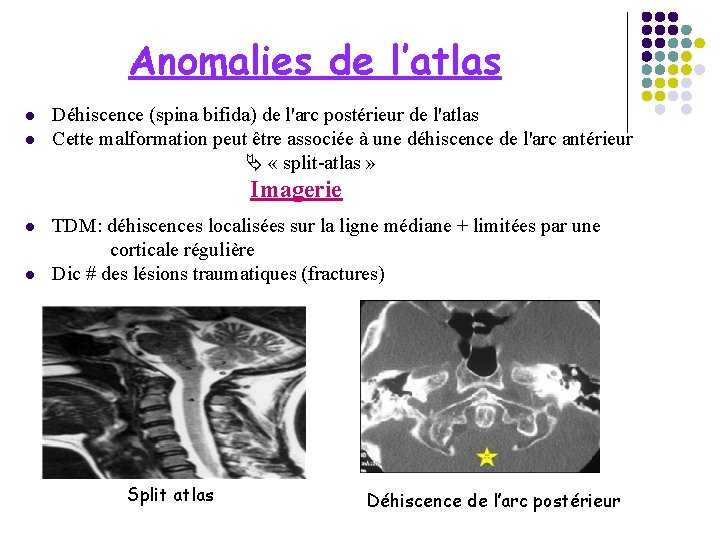

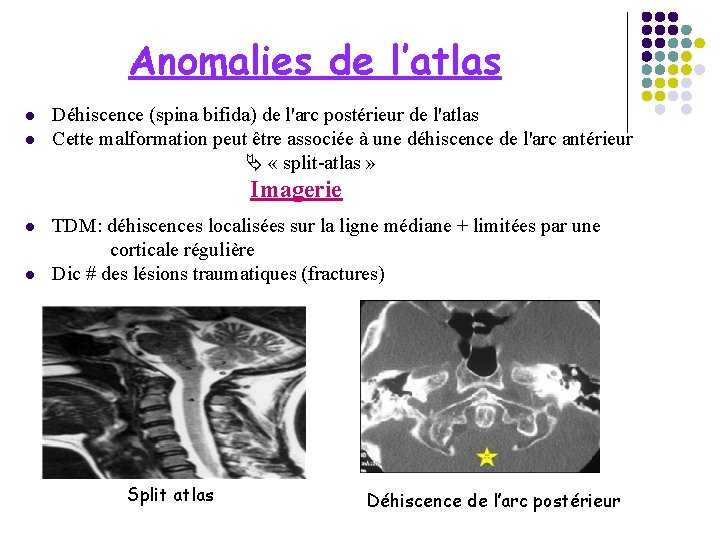

Anomalies de l’atlas l l Déhiscence (spina bifida) de l'arc postérieur de l'atlas Cette malformation peut être associée à une déhiscence de l'arc antérieur « split-atlas » Imagerie l l TDM: déhiscences localisées sur la ligne médiane + limitées par une corticale régulière Dic # des lésions traumatiques (fractures) Split atlas Déhiscence de l’arc postérieur

Anomalies de l’odontoïde l l La taille de l’odontoïde peut varier (hypoplasie ou dolicho-odontoïde), de même que la morphologie (lordose/scoliose) La jonction bulbo-médullaire peut être comprimée par une dolicho-odontoïde

Les malformations du névraxe

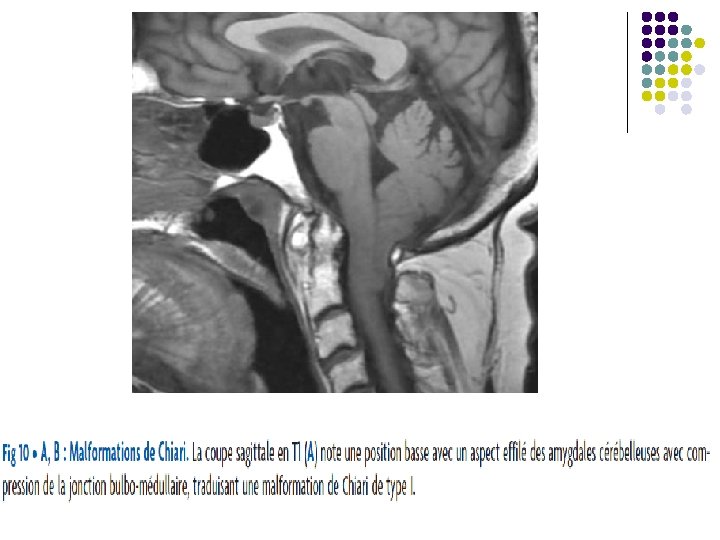

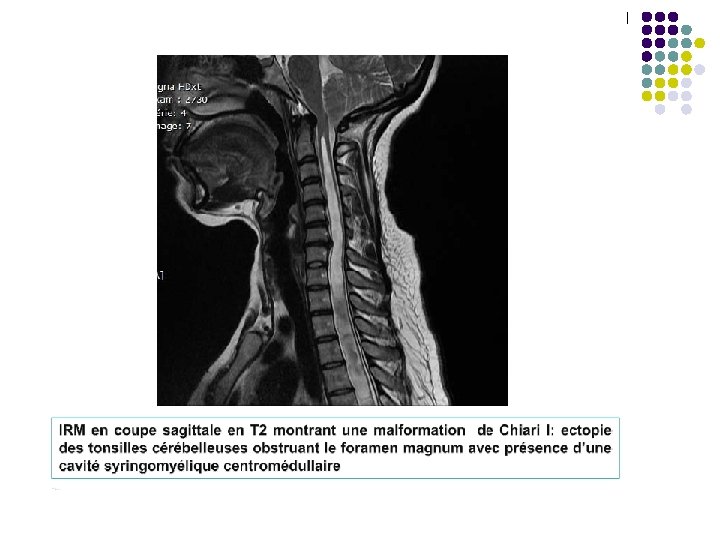

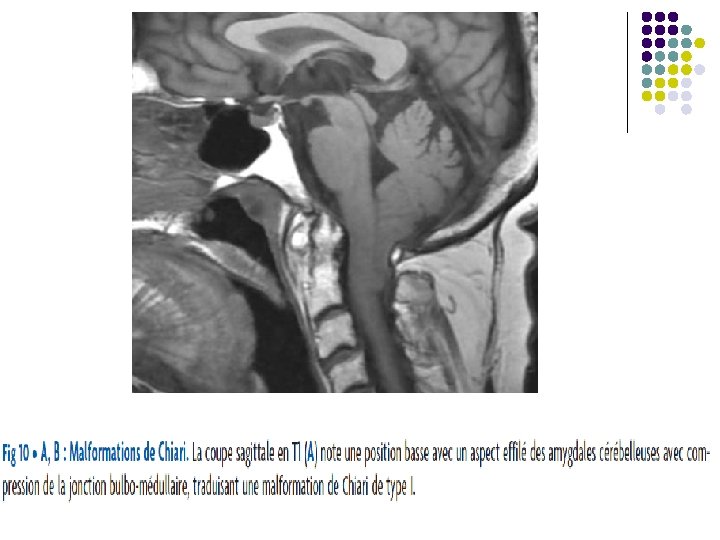

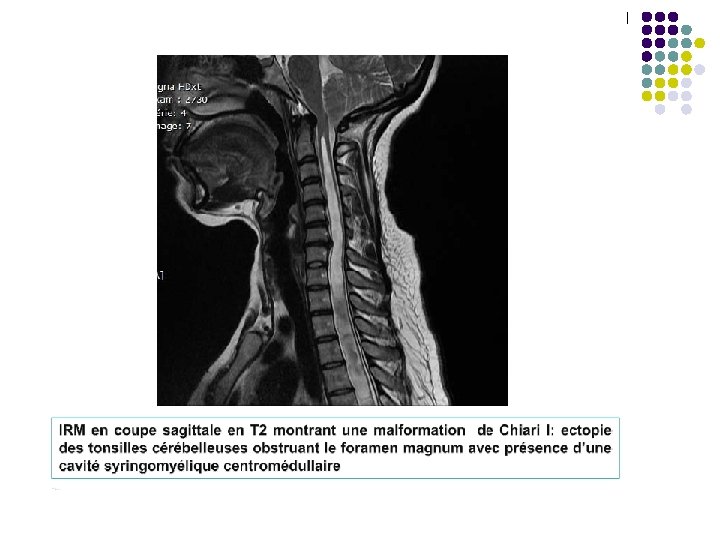

Malformation de chiari type. I l l l Anomalie congénitale = descente des amygdales cérébelleuses à plus de 3 mm sous le plan du trou occipital Ectopie de 5 à 10 = asymptomatique / symptomatique si hernie > 12 mm Le tronc cérébral peut être allongé mais non déplacée V 4 n’est pas abaissé au-dessous du trou occipital L’association à une : * Compression de la jonction bulbo-médullaire * Une syringomyélie * Hydrocéphalie * Malformation osseuse de la CCO est possible Accentuer la contrainte sur les amygdales cérébelleuses et la jonction bulbo-médullaires

Malformation de Chiari 1: imagerie l TDM en coupes axiales = Disparition des espaces liquidiens péri bulbaires l IRM : * Coupes sagittales = position basse des amygdales * Coronales et axiales = symétrie de la malformation * hypoplasie de FCP * V 4 petit ou dilatée * Dilatation du V 3 et des VL l Dic #: position basse des amygdales Hypotension intracrânienne Hypertension intracrânienne Après dérivation lombo-péritonéale chez les enfants ü ü ü

Chiari 1+ hydrocéphalie

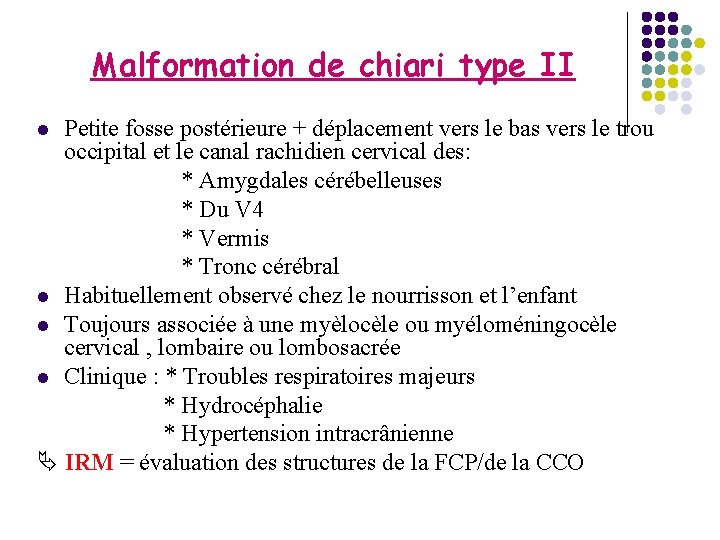

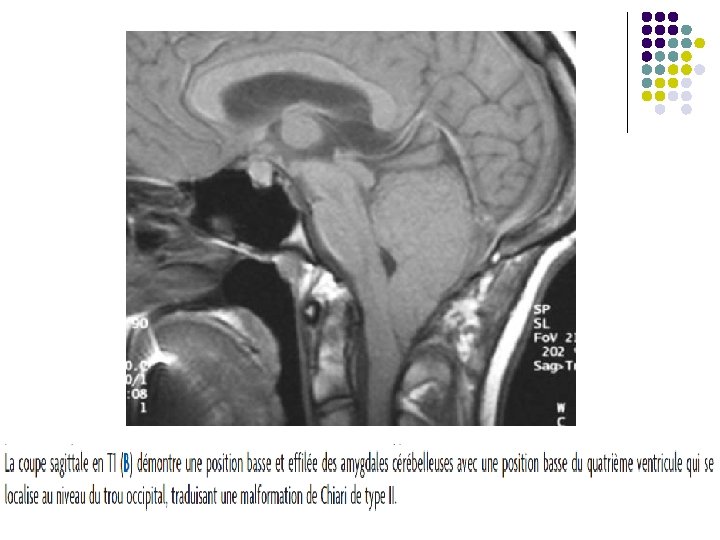

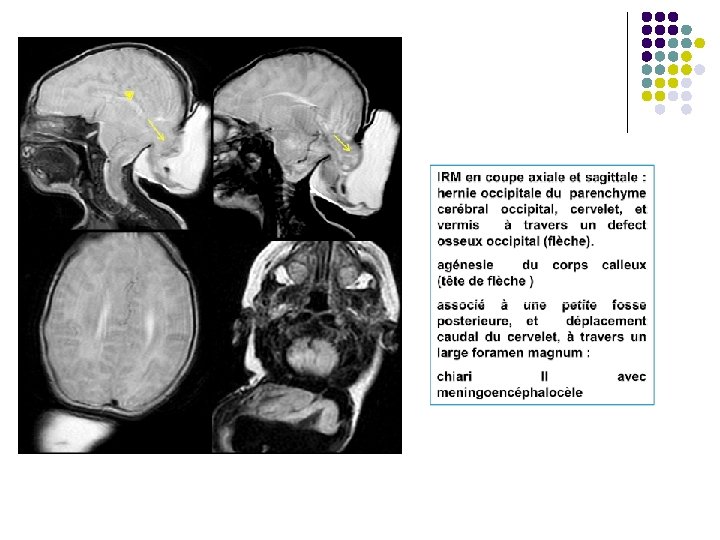

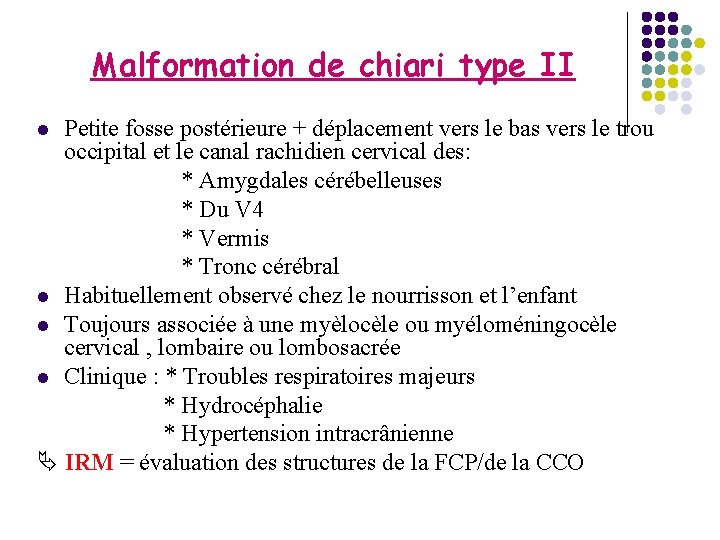

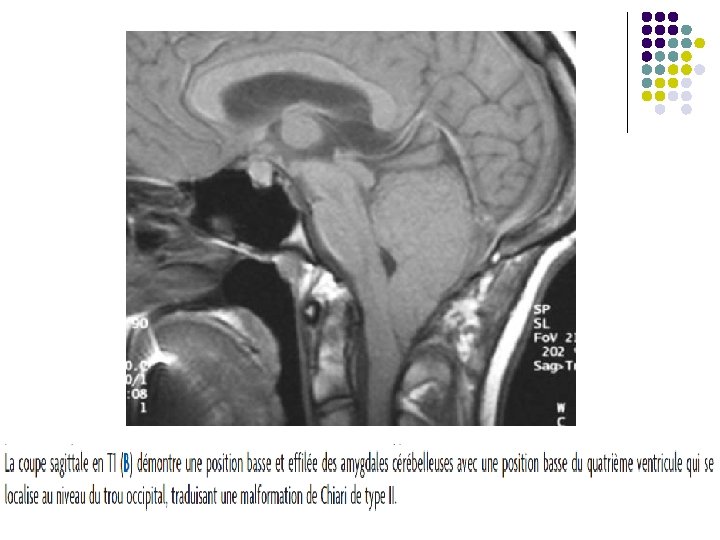

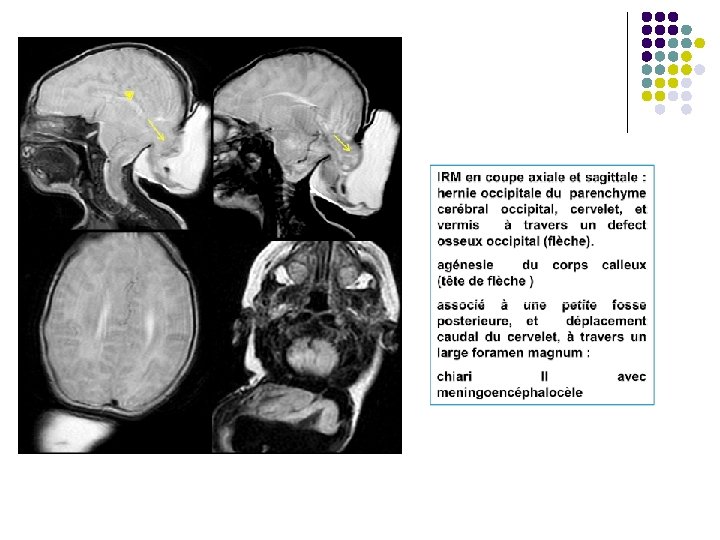

Malformation de chiari type II Petite fosse postérieure + déplacement vers le bas vers le trou occipital et le canal rachidien cervical des: * Amygdales cérébelleuses * Du V 4 * Vermis * Tronc cérébral l Habituellement observé chez le nourrisson et l’enfant l Toujours associée à une myèlocèle ou myéloméningocèle cervical , lombaire ou lombosacrée l Clinique : * Troubles respiratoires majeurs * Hydrocéphalie * Hypertension intracrânienne IRM = évaluation des structures de la FCP/de la CCO l

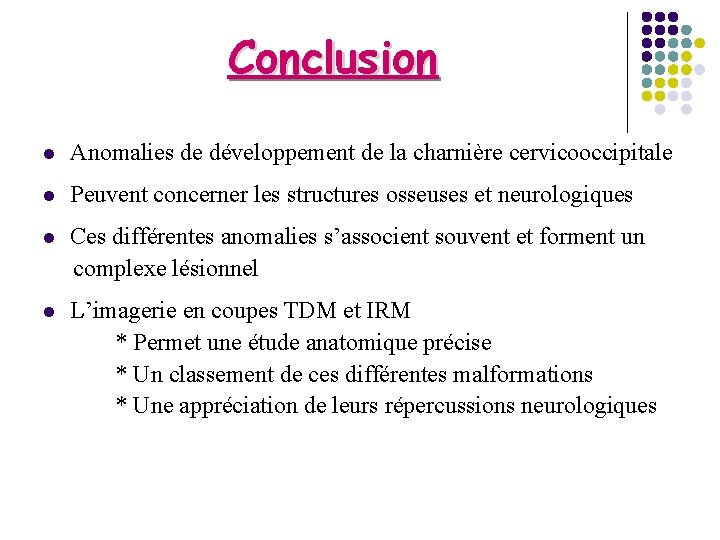

Conclusion l Anomalies de développement de la charnière cervicooccipitale l Peuvent concerner les structures osseuses et neurologiques l Ces différentes anomalies s’associent souvent et forment un complexe lésionnel l L’imagerie en coupes TDM et IRM * Permet une étude anatomique précise * Un classement de ces différentes malformations * Une appréciation de leurs répercussions neurologiques