LES TUMEURS PRIMITIVES DU RACHIS Pr Ag K

- Slides: 117

LES TUMEURS PRIMITIVES DU RACHIS Pr. Ag. K. MRAD DALI UVT 2009 Service d’Imagerie Médicale CHU. Sahloul

INTRODUCTION But de l’imagerie : Dg positif Signes d’agressivité (T. Bénigne - T. Maligne) Approche étiologique Bilan d’opérabilité Suivie

INTRODUCTION RX standard : examen de débrouillage Imagerie en coupes : analyse extrêmement précise sur le plan anatomique constitution chimique (teneur en eau, en graisse. . . ), Distinction tumeur bénigne / maligne : parfois hésitante Biopsies percutanées Dg final = histologie

REMARQUES T. B. ne mettent pas en danger la vie des patients sauf rachis, base du crane pseudo tumeurs = tumeurs bénignes tumeurs à cellules géantes ? Transformation maligne Ostéochondrome Chondroblastome Fibrome non ossifiant

CIRCONSTANCES REVELATRICES très variables Fortuite Douleurs (rachidiennes, radiculaires) Troubles statiques (scoliose raide et douloureuse) Compressions nerveuses (moelle, racines) Tuméfactions postérieures Dans certains contextes (cancers, hémopathies. . . )

LES TECNIQUES D’IMAGERIE

RADIOGRAHIES STANDARD Face, profil et 3/4 Faux négatifs ++ Segments d'exploration difficile (charnière cervico-dorsale, sacrum. . . ) Lésions de dimensions réduites : ↓ 50 % de la charge calcique tissu spongieux, 30% tissu compact Mauvaise étude : parties molles extra- et intra canalaires

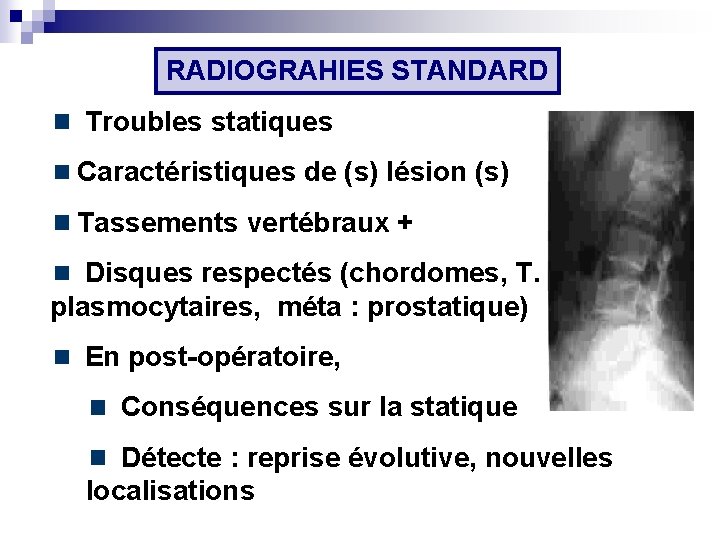

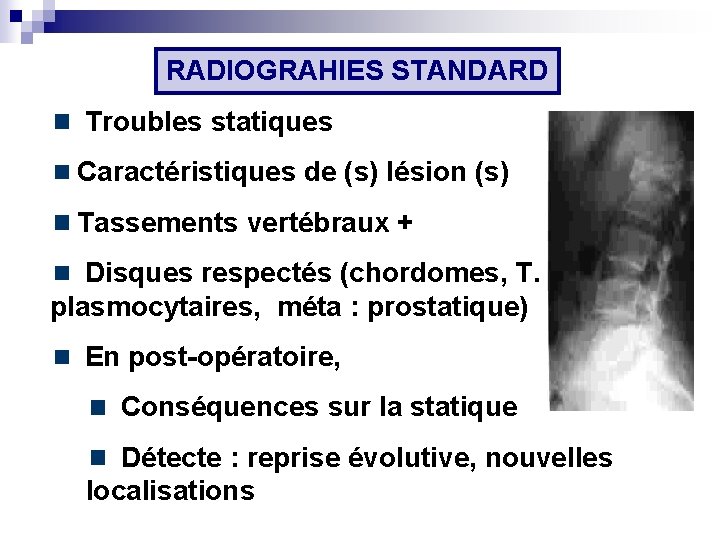

RADIOGRAHIES STANDARD Troubles statiques Caractéristiques de (s) lésion (s) Tassements vertébraux + Disques respectés (chordomes, T. plasmocytaires, méta : prostatique) En post-opératoire, Conséquences sur la statique Détecte : reprise évolutive, nouvelles localisations

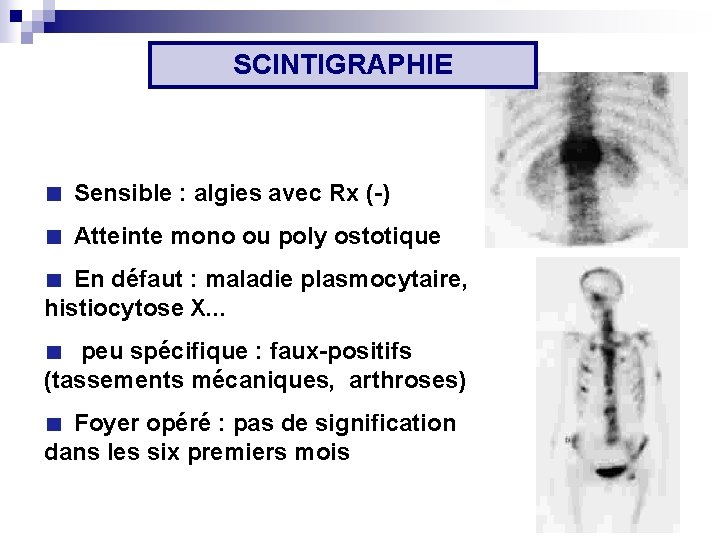

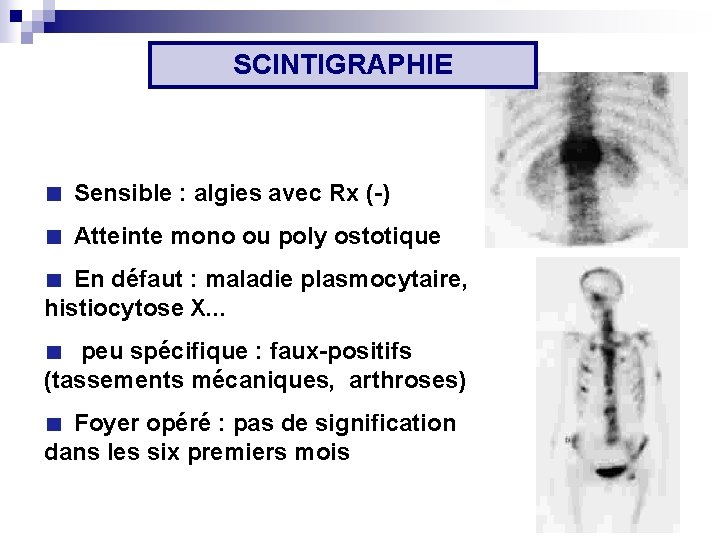

SCINTIGRAPHIE Sensible : algies avec Rx (-) Atteinte mono ou poly ostotique En défaut : maladie plasmocytaire, histiocytose X. . . peu spécifique : faux-positifs (tassements mécaniques, arthroses) Foyer opéré : pas de signification dans les six premiers mois

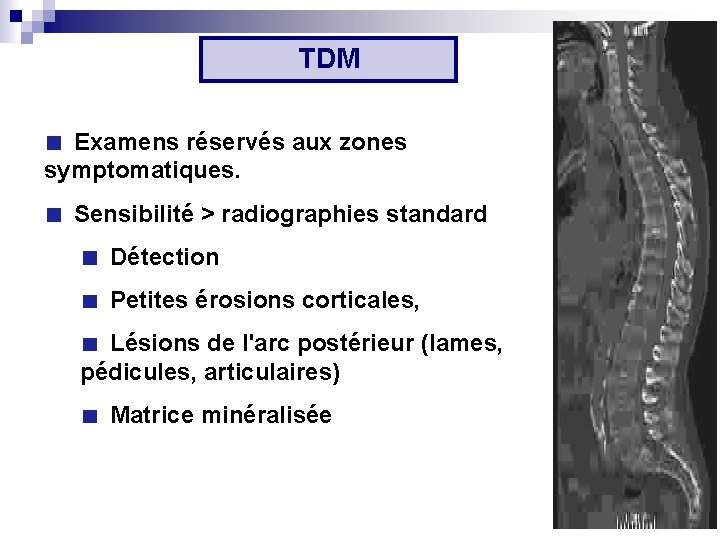

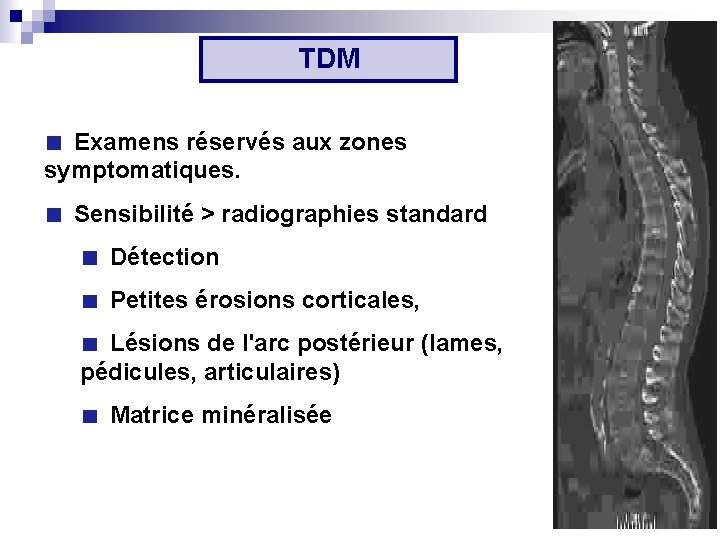

TDM Examens réservés aux zones symptomatiques. Sensibilité > radiographies standard Détection Petites érosions corticales, Lésions de l'arc postérieur (lames, pédicules, articulaires) Matrice minéralisée

Inconvénients Extension épidurale, Compression médullaire Matériel métallique : TDM en association avec la myélographie

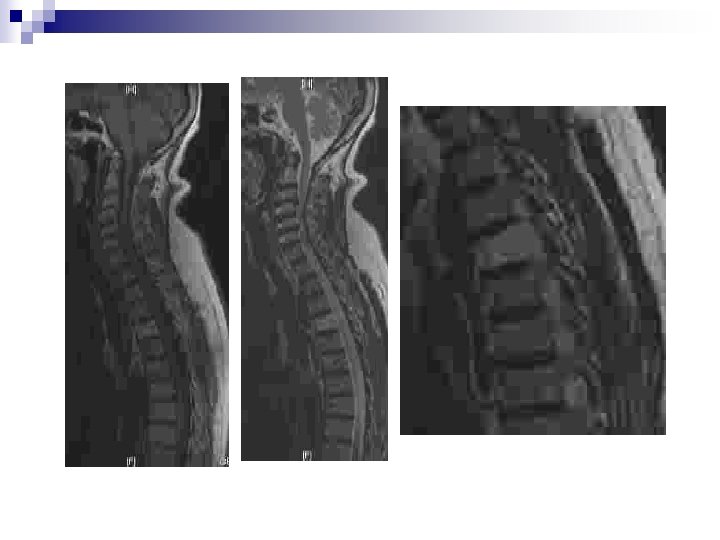

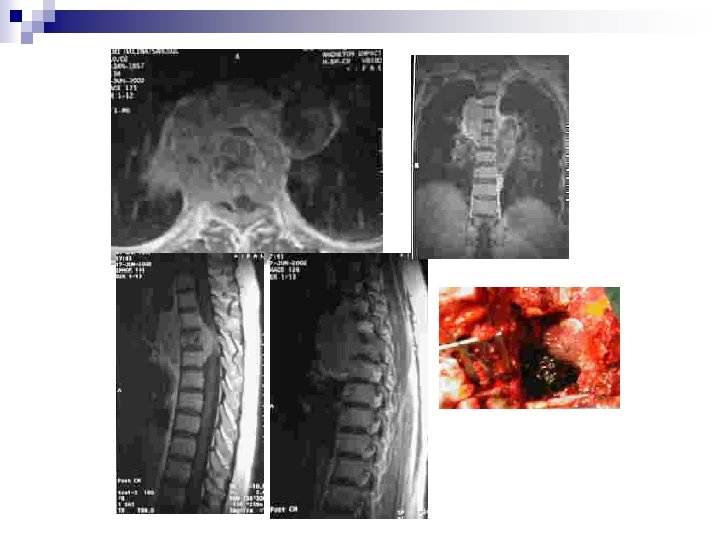

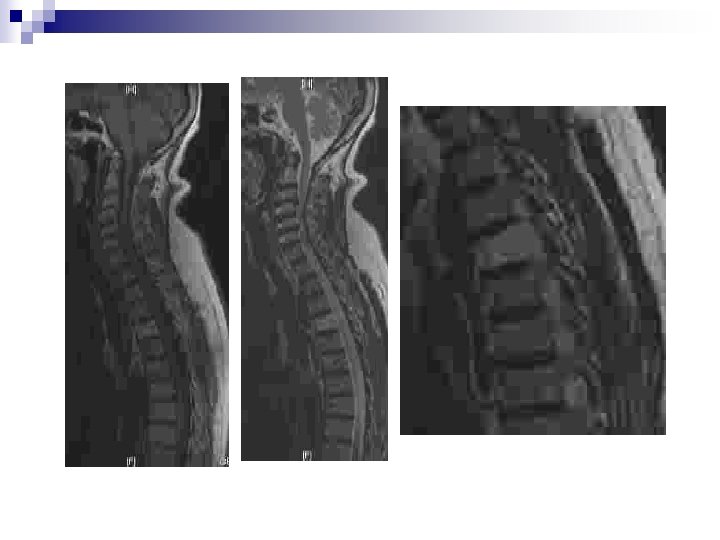

IRM q Antennes (phased array) : totalité du rachis q Coupes sagittales, axiales q Séquences en sp. T 1 et T 2 q Séquences STIR et T 2 à effet myélographique q Séquences en écho de gradient : phénomènes hémorragiques q Injection de gadolinium : différencier une prise de contraste tumorale d'un œdème.

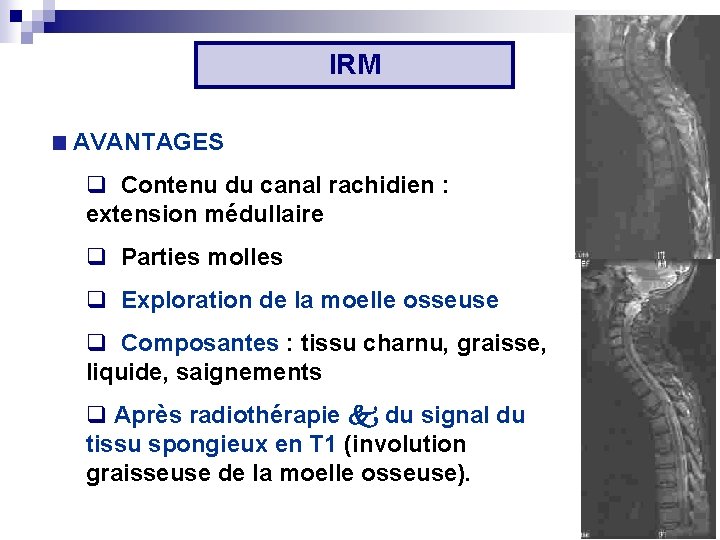

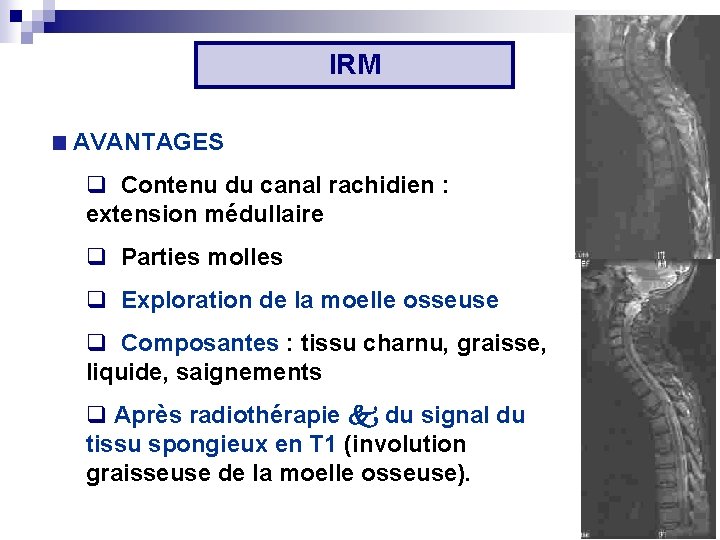

IRM AVANTAGES q Contenu du canal rachidien : extension médullaire q Parties molles q Exploration de la moelle osseuse q Composantes : tissu charnu, graisse, liquide, saignements q Après radiothérapie du signal du tissu spongieux en T 1 (involution graisseuse de la moelle osseuse).

IRM LIMITES q MAIS analyse limitée des structures minéralisées / calcifiées q Petites lésions condensantes (arcs postérieurs) q Contrôles post opératoires (matériel métallique).

n RX et TDM : site, centre, taille, matrice, limites, corticale, périoste n IRM : signal, extension locale, œdème osseux, n Angio IRM, Angio TDM n Artériographie : Embolisation, artère d’Adamkiewick n Echographie : intérêt très limité

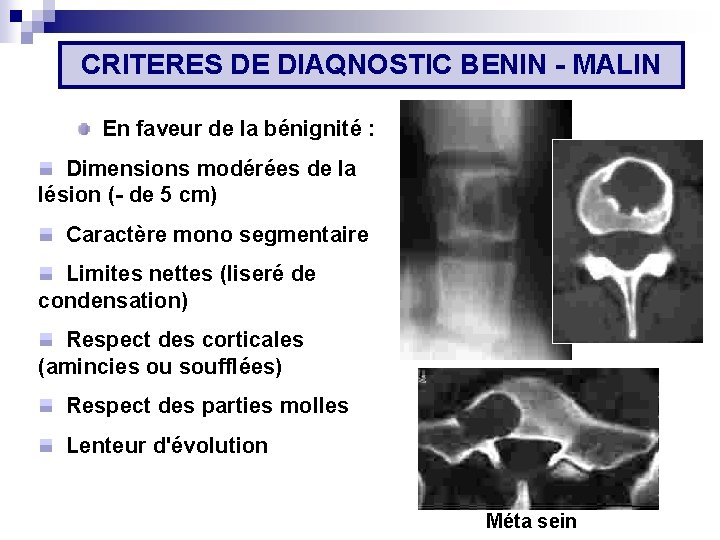

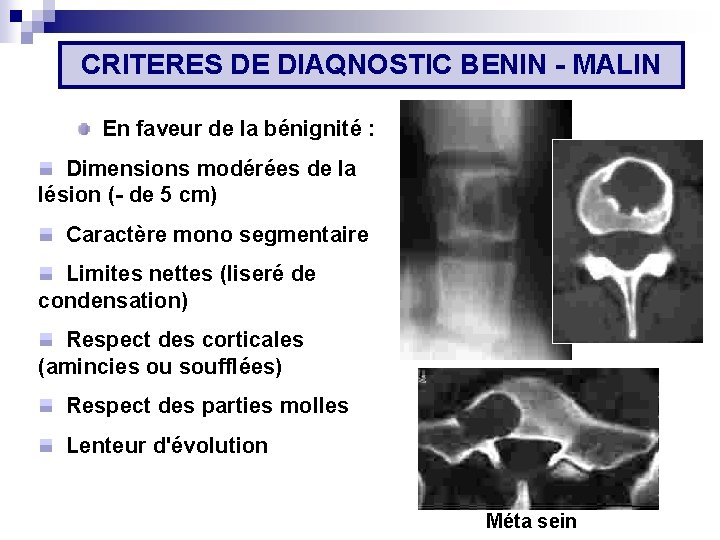

CRITERES DE DIAQNOSTIC BENIN - MALIN En faveur de la bénignité : Dimensions modérées de la lésion (- de 5 cm) Caractère mono segmentaire Limites nettes (liseré de condensation) Respect des corticales (amincies ou soufflées) Respect des parties molles Lenteur d'évolution Méta sein

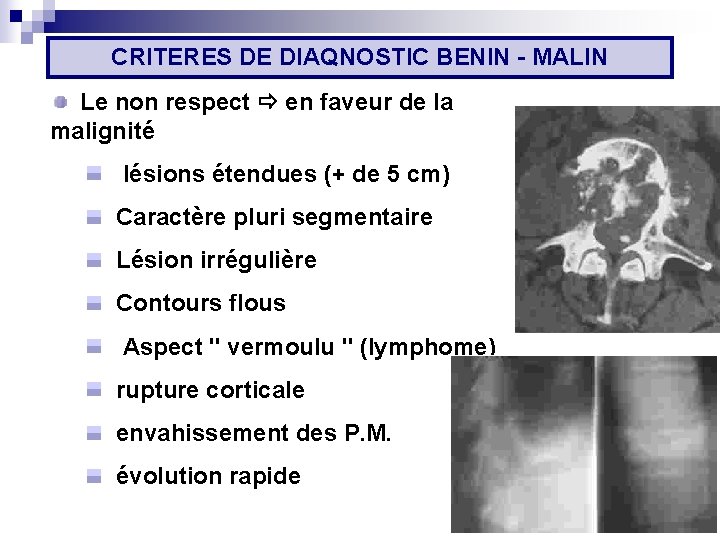

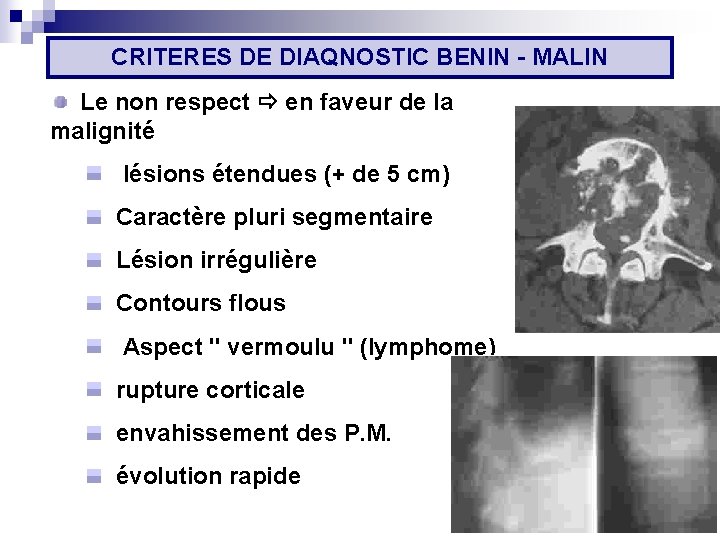

CRITERES DE DIAQNOSTIC BENIN - MALIN Le non respect en faveur de la malignité lésions étendues (+ de 5 cm) Caractère pluri segmentaire Lésion irrégulière Contours flous Aspect " vermoulu " (lymphome) rupture corticale envahissement des P. M. évolution rapide

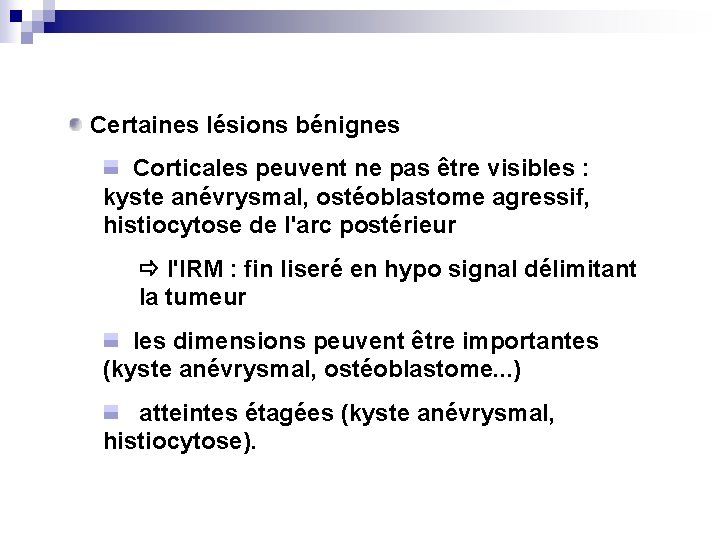

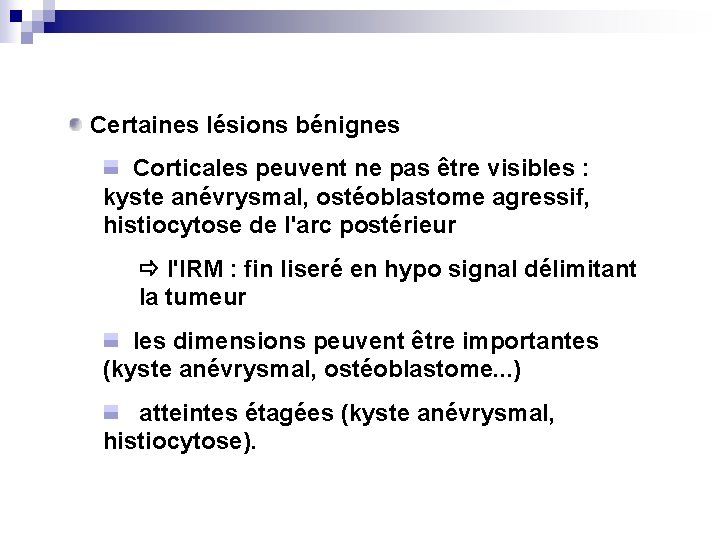

Certaines lésions bénignes Corticales peuvent ne pas être visibles : kyste anévrysmal, ostéoblastome agressif, histiocytose de l'arc postérieur l'IRM : fin liseré en hypo signal délimitant la tumeur les dimensions peuvent être importantes (kyste anévrysmal, ostéoblastome. . . ) atteintes étagées (kyste anévrysmal, histiocytose).

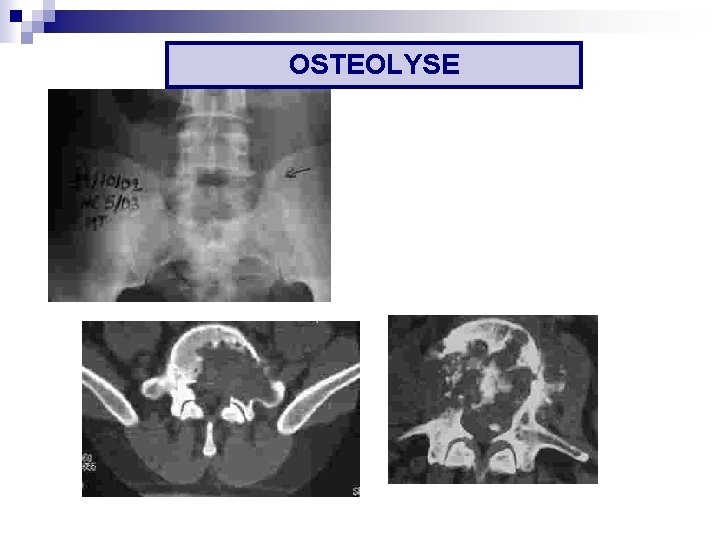

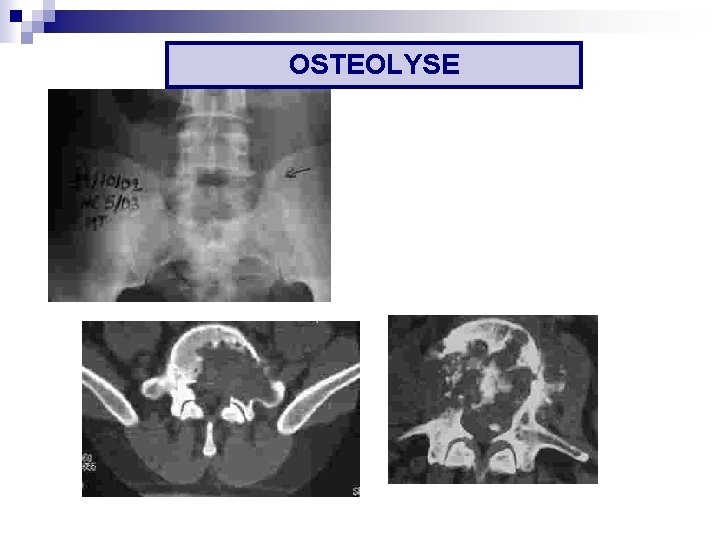

OSTEOLYSE

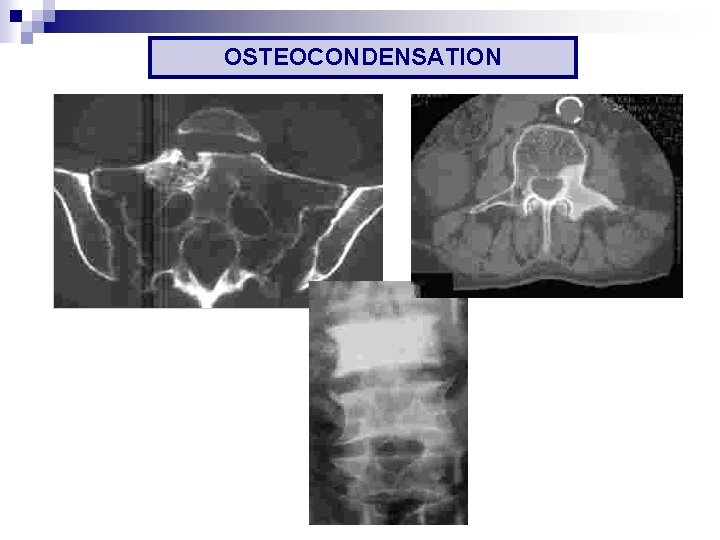

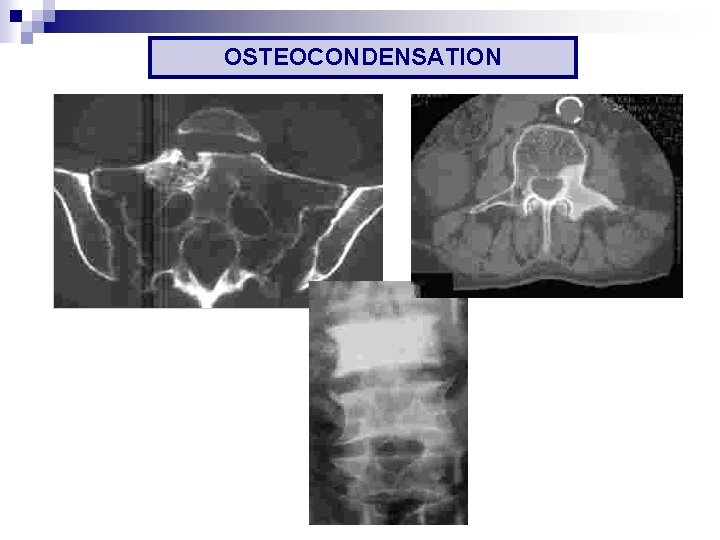

OSTEOCONDENSATION

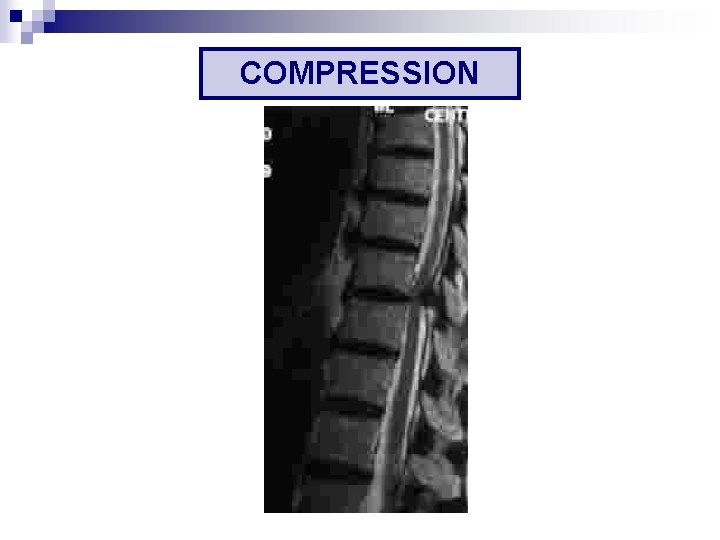

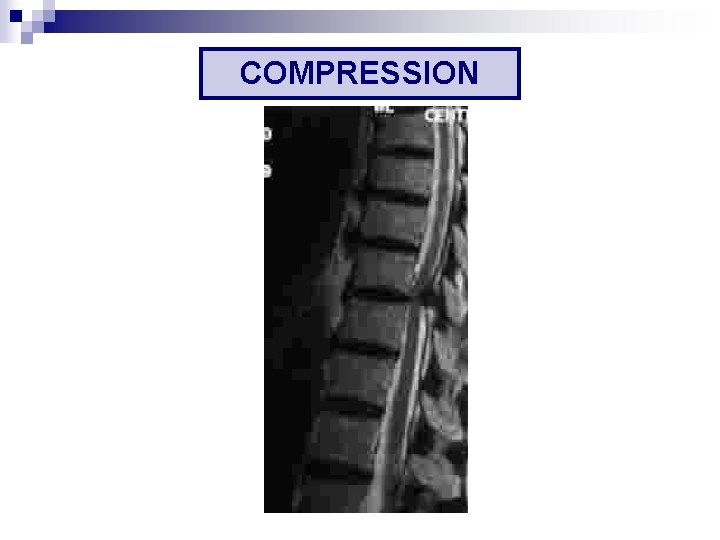

COMPRESSION

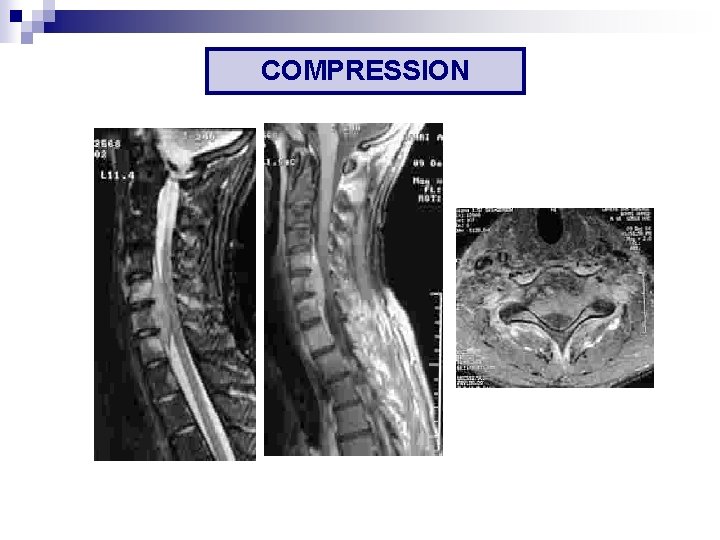

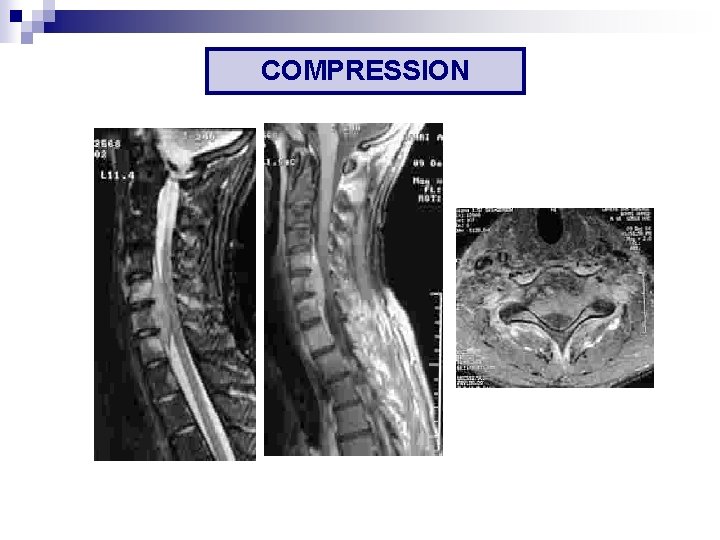

COMPRESSION

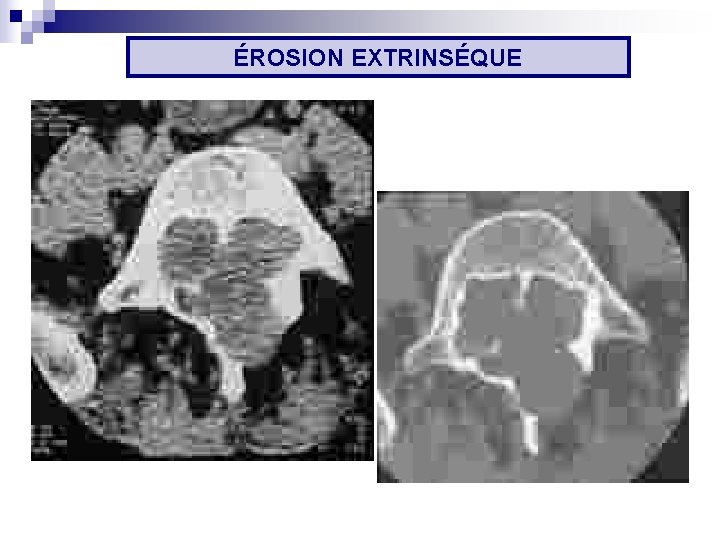

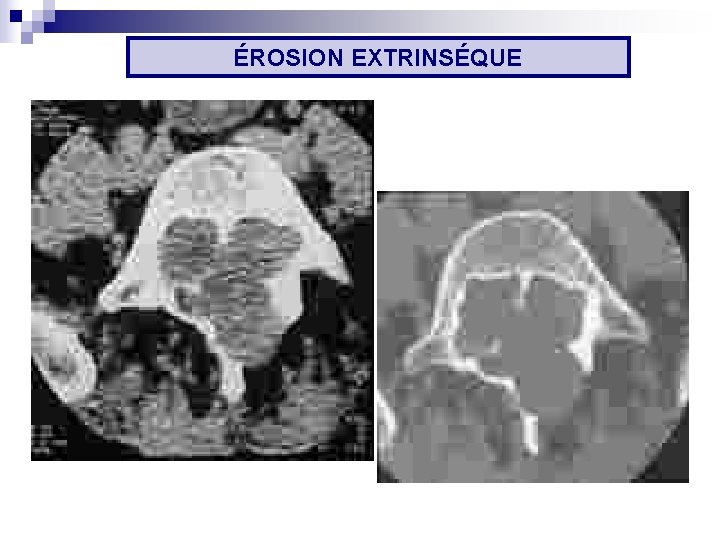

ÉROSION EXTRINSÉQUE

ÉROSION EXTRINSÉQUE

TASSEMENT VERTEBRAL Problématique : Tassement « bénin » ou « malin » L’origine ostéoporotique est la plus fréquente En cas de tassement « malin » : métastase, plasmocytome, tm osseuse bénigne Le plus souvent: - Antécédents du patient, - Examen clinique, - Bilan biologique, - RX standard

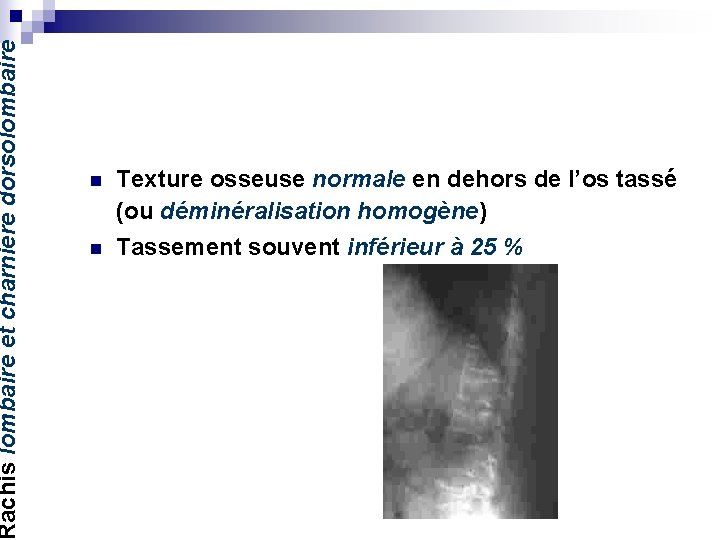

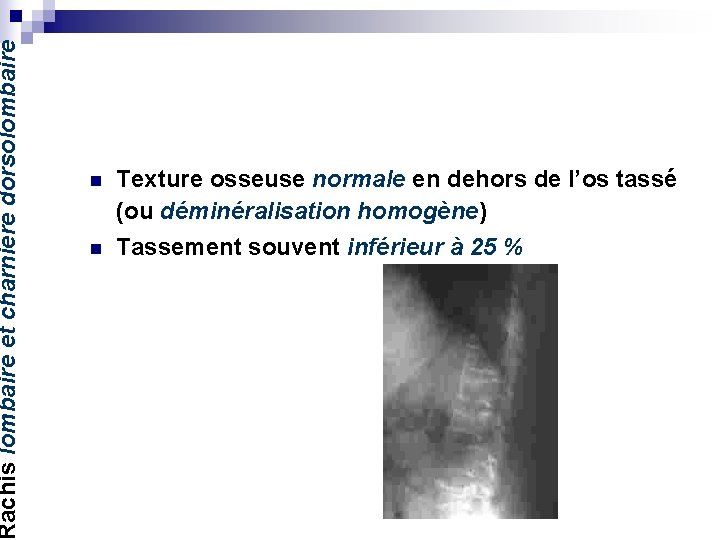

achis lombaire et charnière dorsolombaire n Texture osseuse normale en dehors de l’os tassé (ou déminéralisation homogène) n Tassement souvent inférieur à 25 %

Arc postérieur respecté trique n avec cave tébraux Corticale parfois fracturée mais non effacée n faveur de la bénignité n

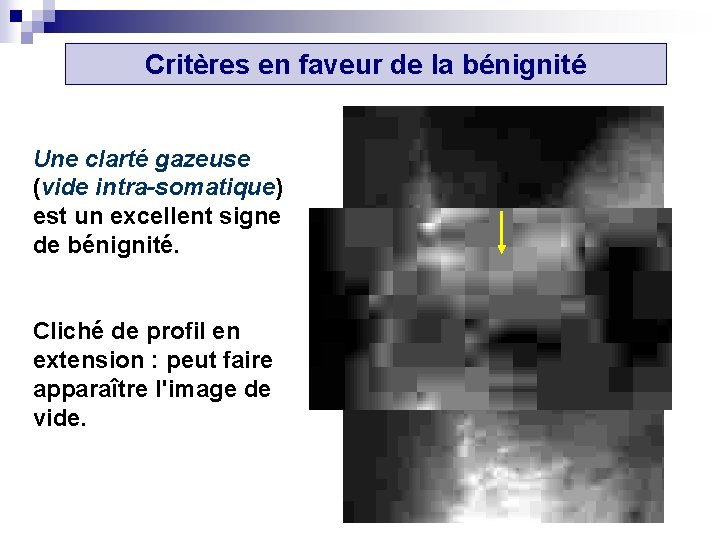

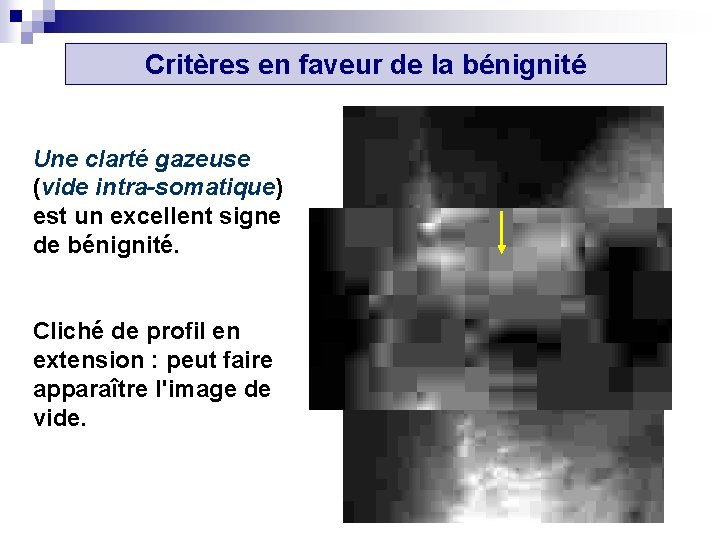

Critères en faveur de la bénignité Une clarté gazeuse (vide intra-somatique) est un excellent signe de bénignité. Cliché de profil en extension : peut faire apparaître l'image de vide.

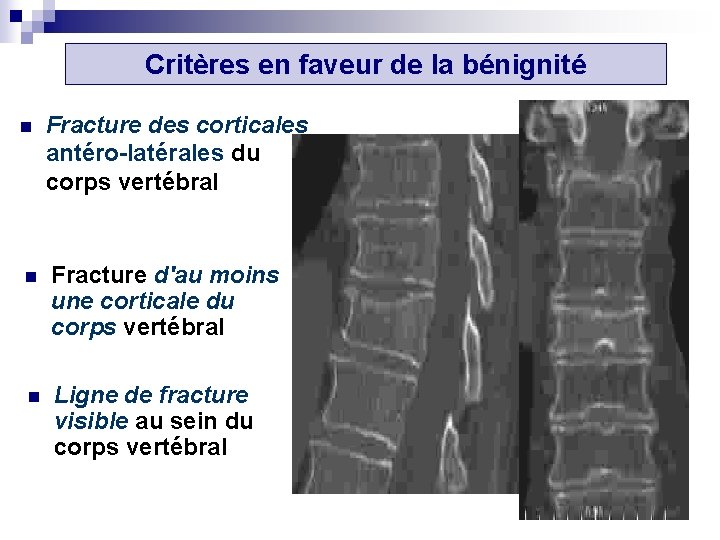

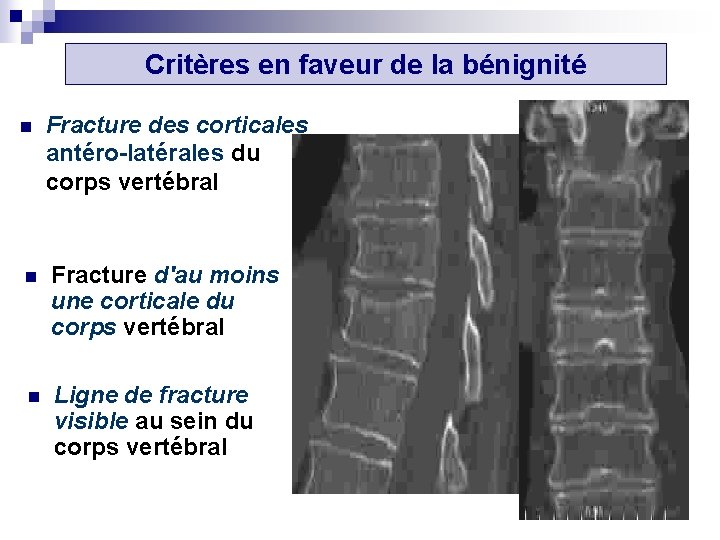

Critères en faveur de la bénignité n Fracture des corticales antéro-latérales du corps vertébral n Fracture d'au moins une corticale du corps vertébral n Ligne de fracture visible au sein du corps vertébral

Critères en faveur de la bénignité n n Bascule d’un coin postérieur Vide intra-somatique n Tuméfaction circonférentielle des PM de moins de 8 mm

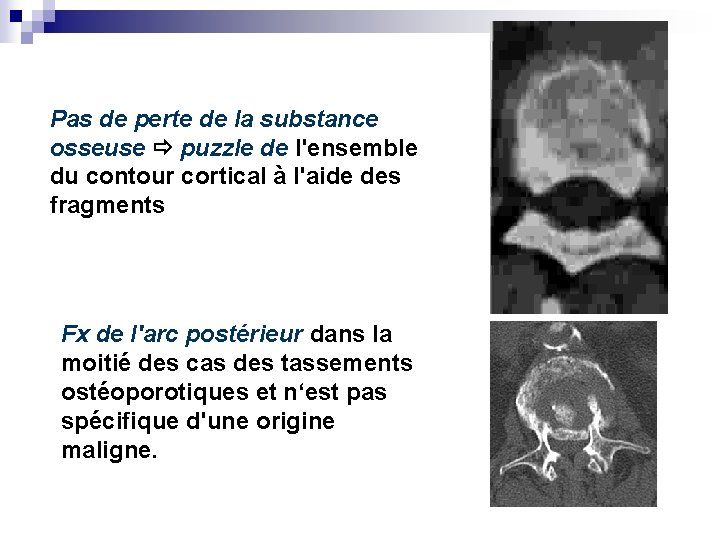

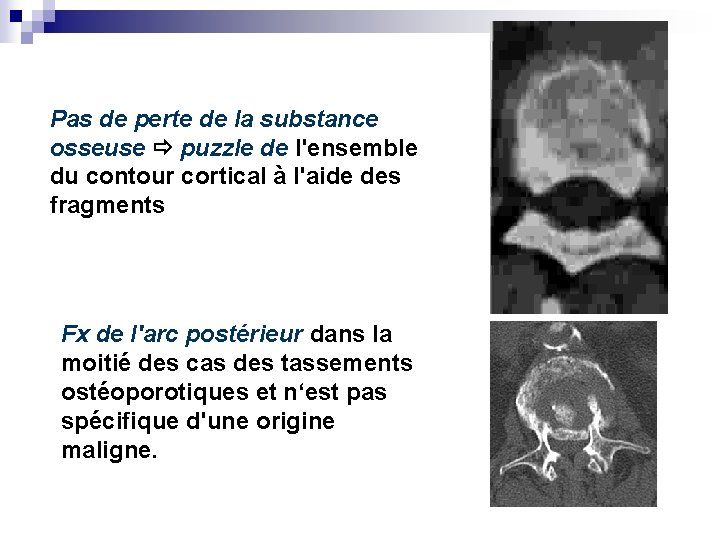

Pas de perte de la substance osseuse puzzle de l'ensemble du contour cortical à l'aide des fragments Fx de l'arc postérieur dans la moitié des cas des tassements ostéoporotiques et n‘est pas spécifique d'une origine maligne.

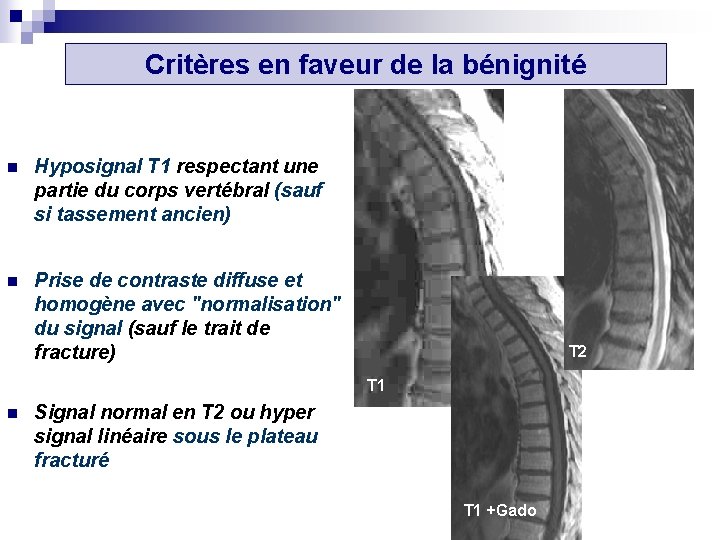

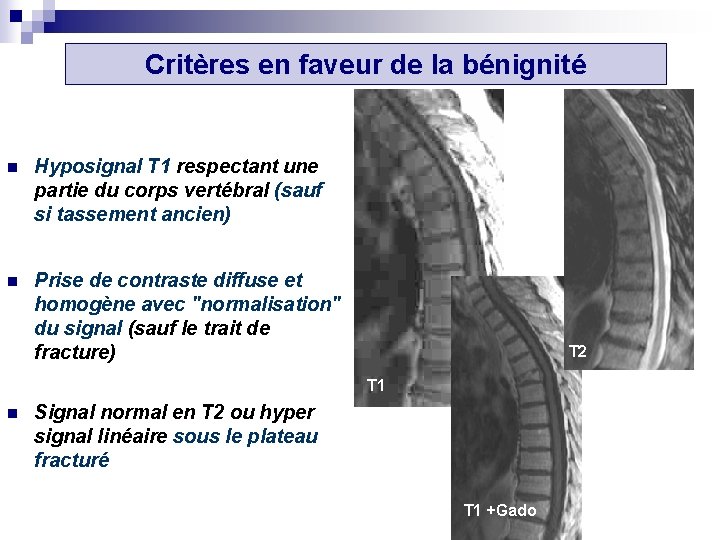

Critères en faveur de la bénignité n Hyposignal T 1 respectant une partie du corps vertébral (sauf si tassement ancien) n Prise de contraste diffuse et homogène avec "normalisation" du signal (sauf le trait de fracture) T 2 T 1 n Signal normal en T 2 ou hyper signal linéaire sous le plateau fracturé T 1 +Gado

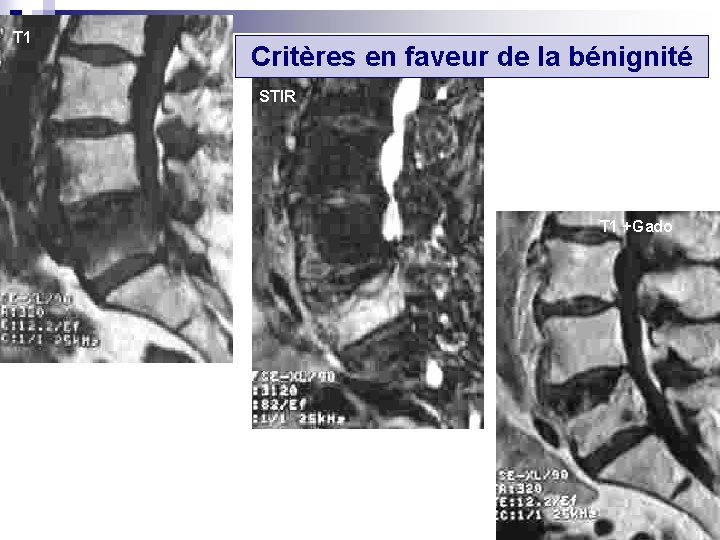

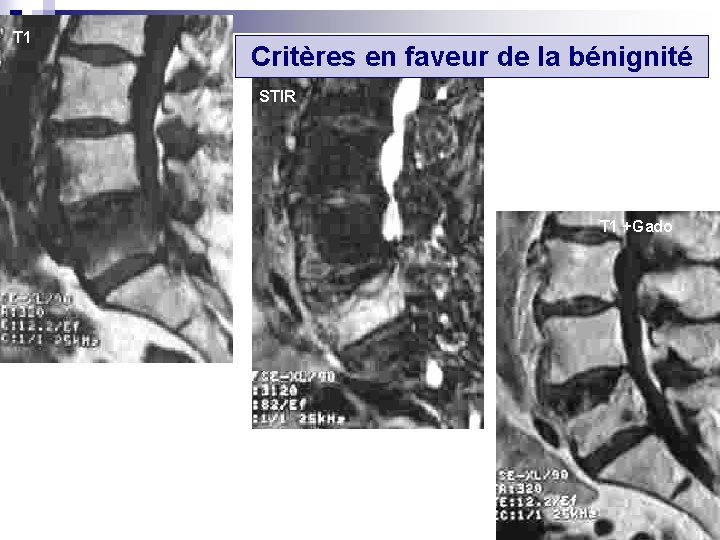

T 1 Critères en faveur de la bénignité STIR T 1 +Gado

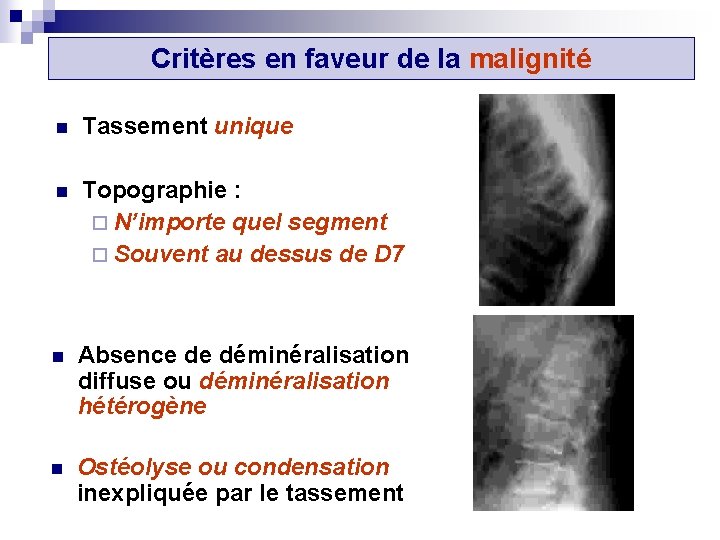

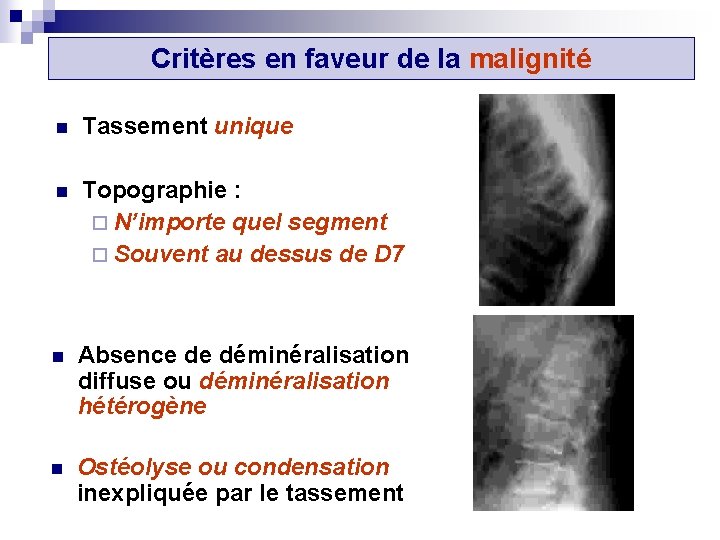

Critères en faveur de la malignité n Tassement unique n Topographie : ¨ N’importe quel segment ¨ Souvent au dessus de D 7 n Absence de déminéralisation diffuse ou déminéralisation hétérogène n Ostéolyse ou condensation inexpliquée par le tassement

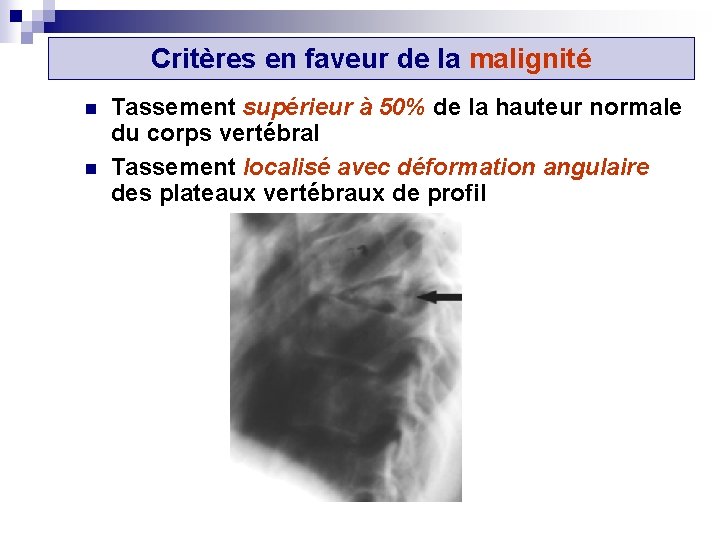

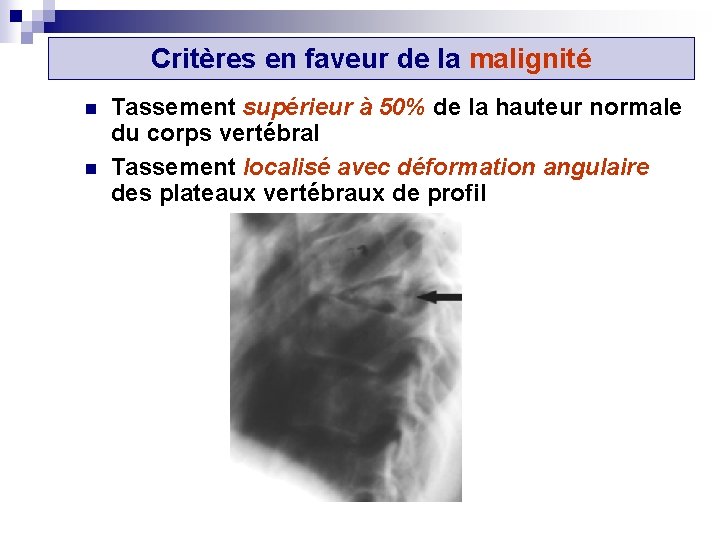

Critères en faveur de la malignité n n Tassement supérieur à 50% de la hauteur normale du corps vertébral Tassement localisé avec déformation angulaire des plateaux vertébraux de profil

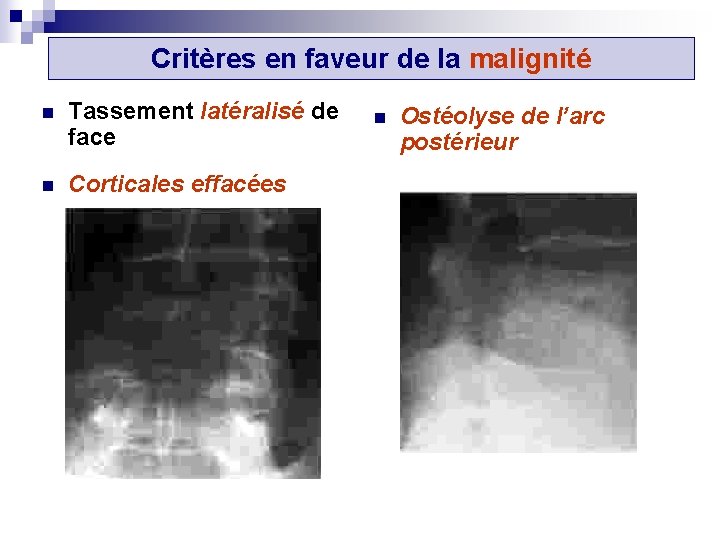

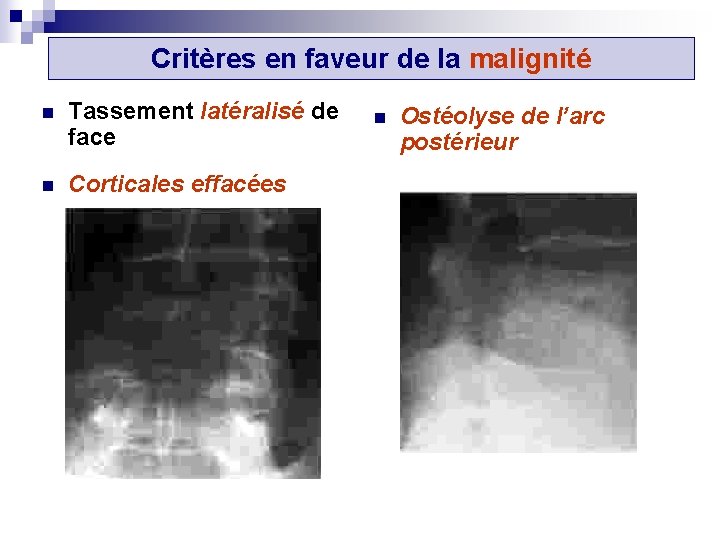

Critères en faveur de la malignité n Tassement latéralisé de face n Corticales effacées n Ostéolyse de l’arc postérieur

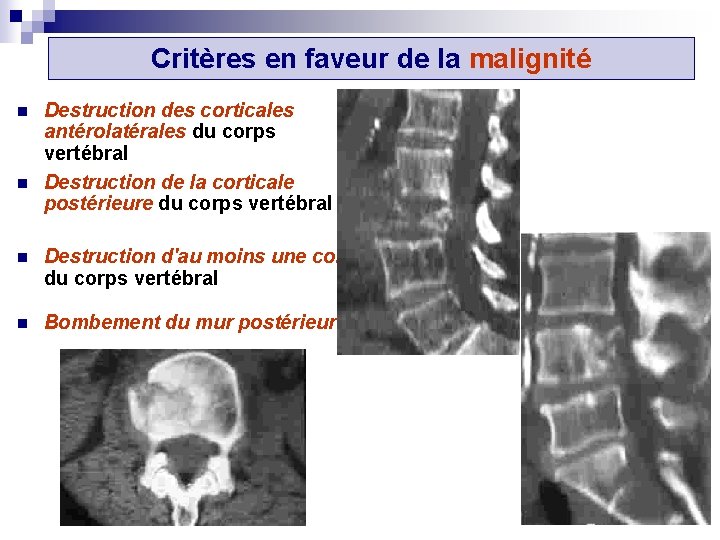

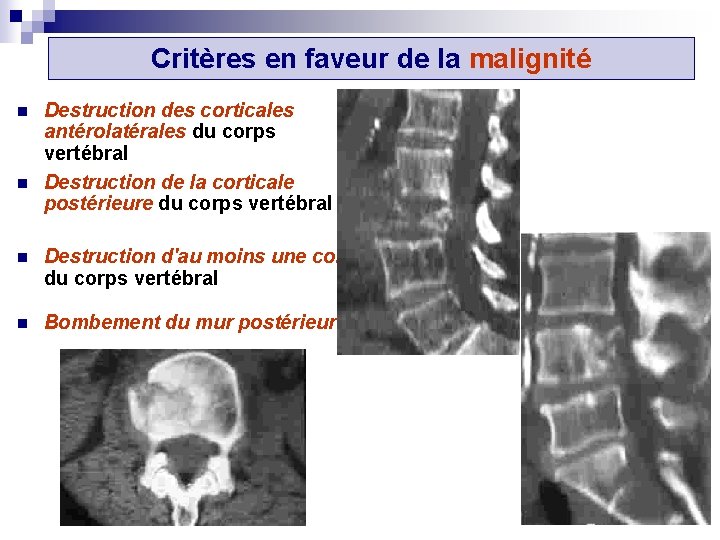

Critères en faveur de la malignité n n Destruction des corticales antérolatérales du corps vertébral Destruction de la corticale postérieure du corps vertébral n Destruction d'au moins une corticale du corps vertébral n Bombement du mur postérieur

Critères en faveur de la malignité n Destruction de l'os spongieux du corps vertébral n Destruction d'un pédicule

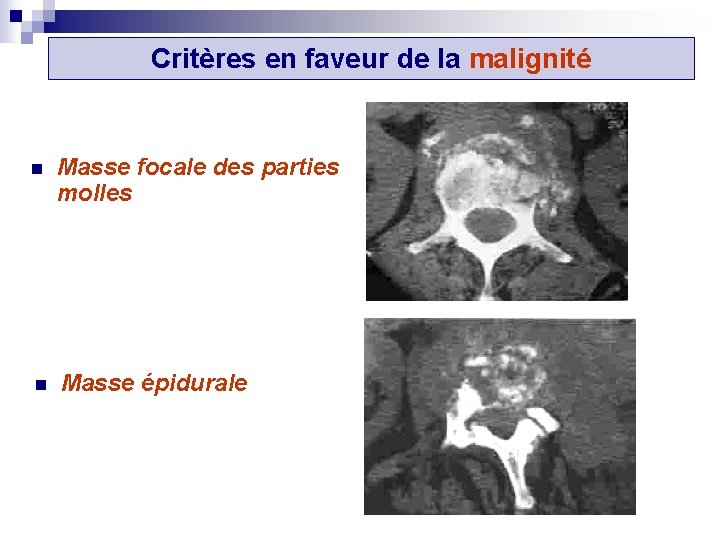

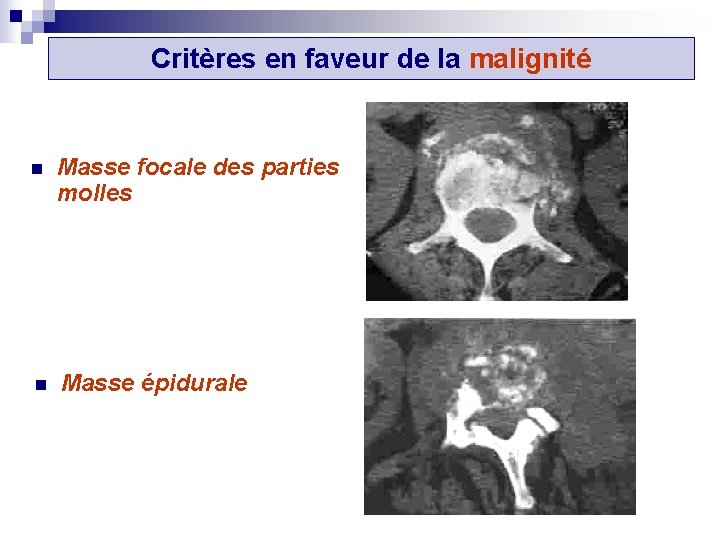

Critères en faveur de la malignité n Masse focale des parties molles n Masse épidurale

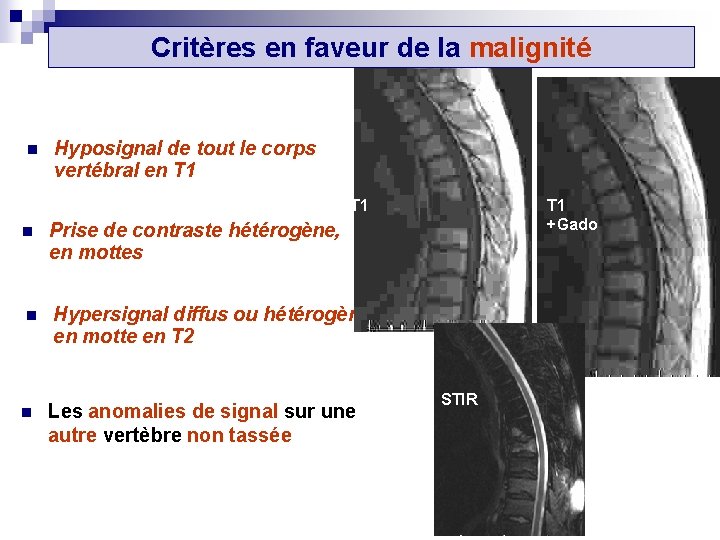

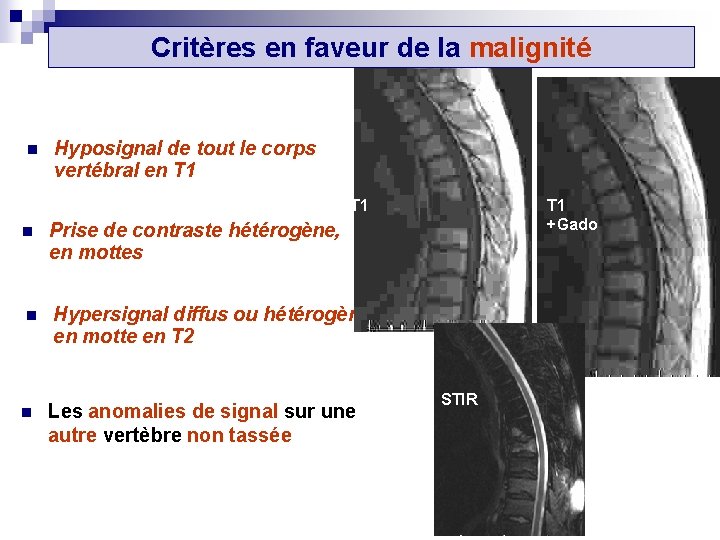

Critères en faveur de la malignité n Hyposignal de tout le corps vertébral en T 1 n Prise de contraste hétérogène, en mottes n Hypersignal diffus ou hétérogène en motte en T 2 n Les anomalies de signal sur une autre vertèbre non tassée T 1 +Gado STIR

Critères en faveur de la malignité n Atteinte d'un ou des deux pédicules

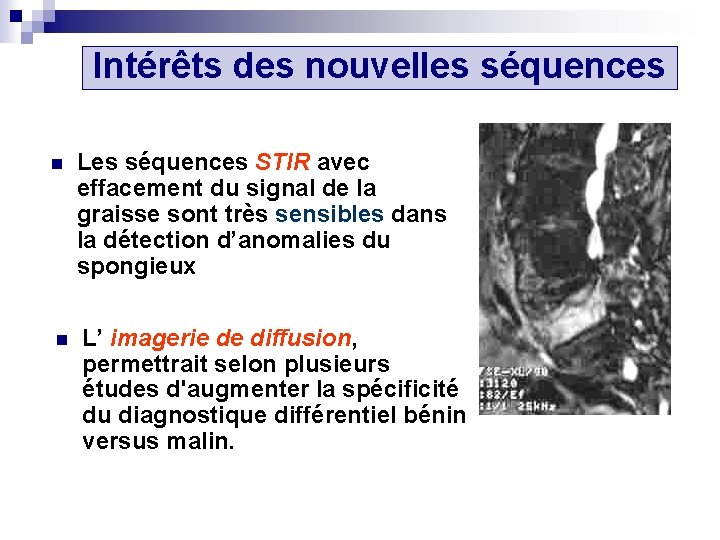

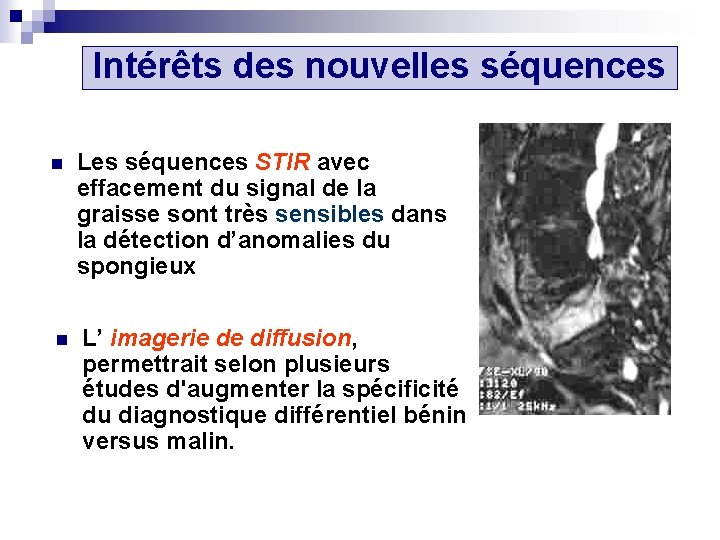

Intérêts des nouvelles séquences n n Les séquences STIR avec effacement du signal de la graisse sont très sensibles dans la détection d’anomalies du spongieux L’ imagerie de diffusion, permettrait selon plusieurs études d'augmenter la spécificité du diagnostique différentiel bénin versus malin.

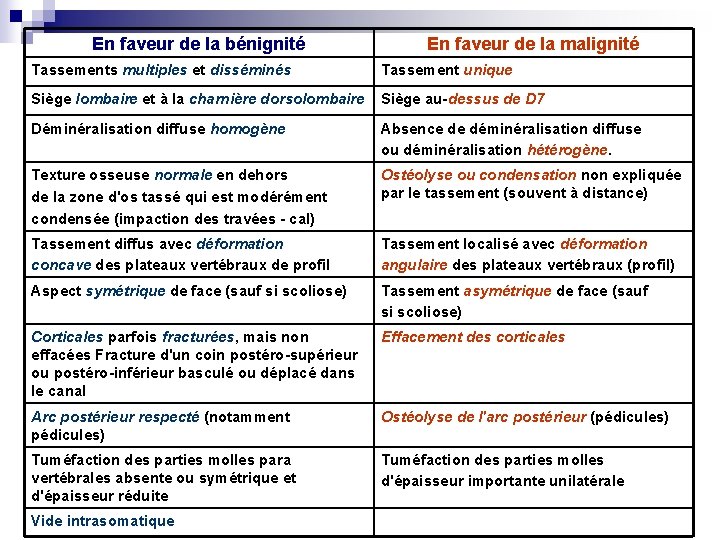

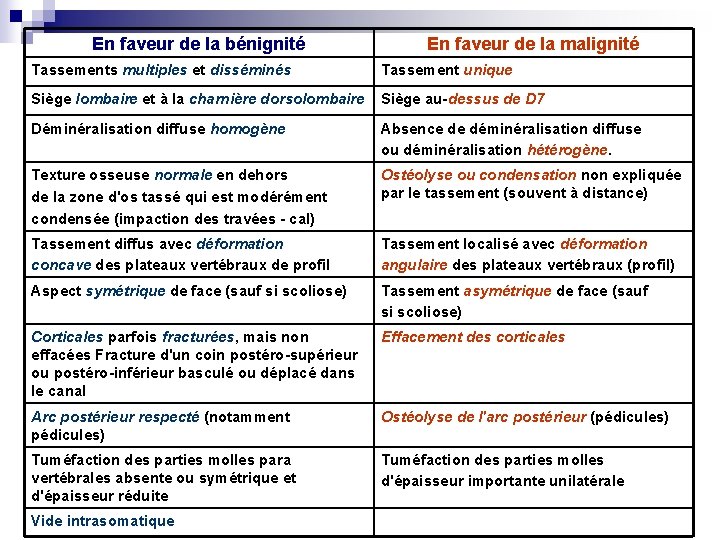

En faveur de la bénignité En faveur de la malignité Tassements multiples et disséminés Tassement unique Siège lombaire et à la charnière dorsolombaire Siège au-dessus de D 7 Déminéralisation diffuse homogène Absence de déminéralisation diffuse ou déminéralisation hétérogène. Texture osseuse normale en dehors de la zone d'os tassé qui est modérément condensée (impaction des travées - cal) Ostéolyse ou condensation non expliquée par le tassement (souvent à distance) Tassement diffus avec déformation concave des plateaux vertébraux de profil Tassement localisé avec déformation angulaire des plateaux vertébraux (profil) Aspect symétrique de face (sauf si scoliose) Tassement asymétrique de face (sauf si scoliose) Corticales parfois fracturées, mais non effacées Fracture d'un coin postéro-supérieur ou postéro-inférieur basculé ou déplacé dans le canal Effacement des corticales Arc postérieur respecté (notamment pédicules) Ostéolyse de l'arc postérieur (pédicules) Tuméfaction des parties molles para vertébrales absente ou symétrique et d'épaisseur réduite Tuméfaction des parties molles d'épaisseur importante unilatérale Vide intrasomatique

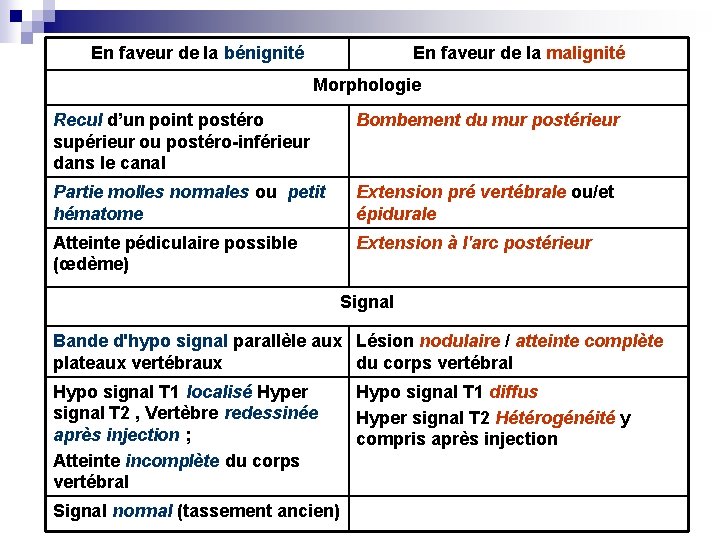

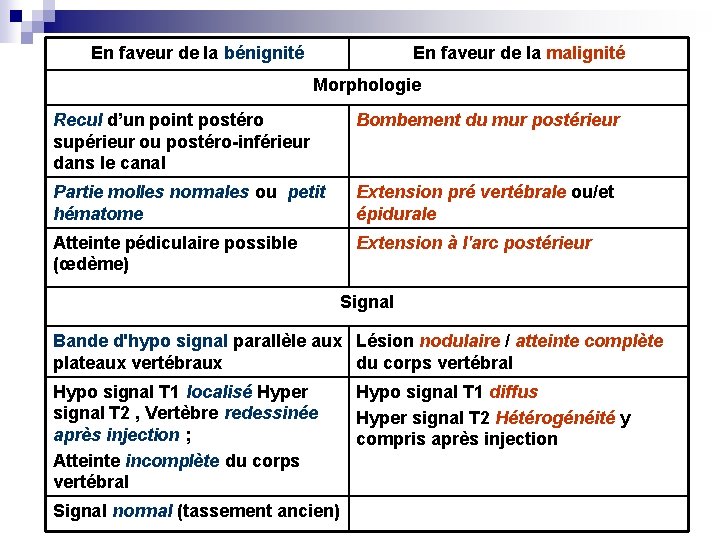

En faveur de la bénignité En faveur de la malignité Morphologie Recul d’un point postéro supérieur ou postéro-inférieur dans le canal Bombement du mur postérieur Partie molles normales ou petit hématome Extension pré vertébrale ou/et épidurale Atteinte pédiculaire possible (œdème) Extension à l'arc postérieur Signal Bande d'hypo signal parallèle aux Lésion nodulaire / atteinte complète plateaux vertébraux du corps vertébral Hypo signal T 1 localisé Hyper signal T 2 , Vertèbre redessinée après injection ; Atteinte incomplète du corps vertébral Signal normal (tassement ancien) Hypo signal T 1 diffus Hyper signal T 2 Hétérogénéité y compris après injection

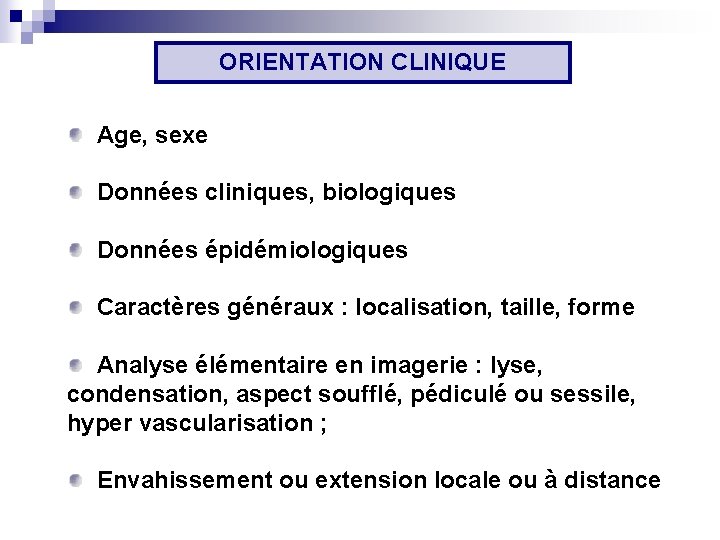

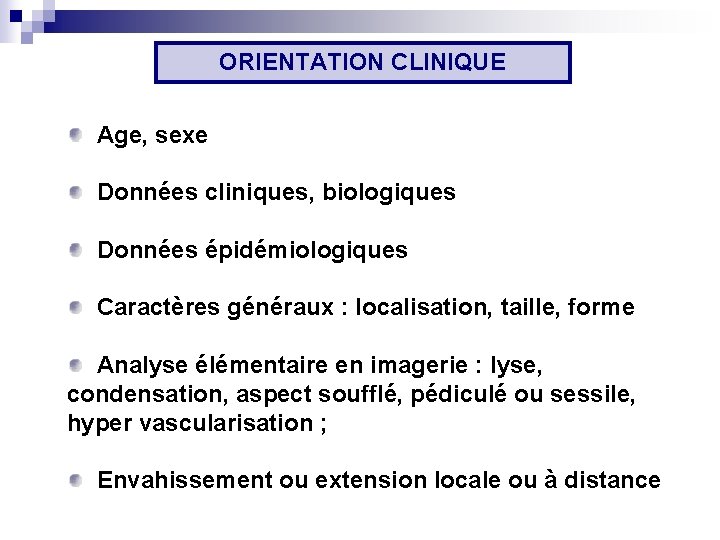

ORIENTATION CLINIQUE Age, sexe Données cliniques, biologiques Données épidémiologiques Caractères généraux : localisation, taille, forme Analyse élémentaire en imagerie : lyse, condensation, aspect soufflé, pédiculé ou sessile, hyper vascularisation ; Envahissement ou extension locale ou à distance

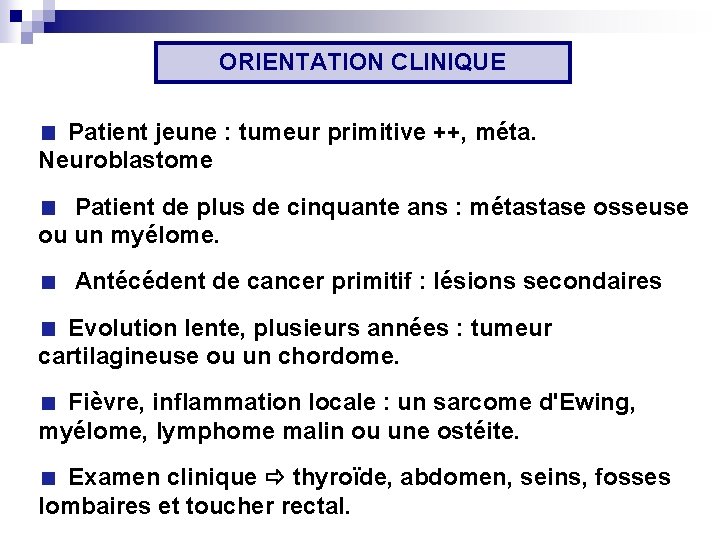

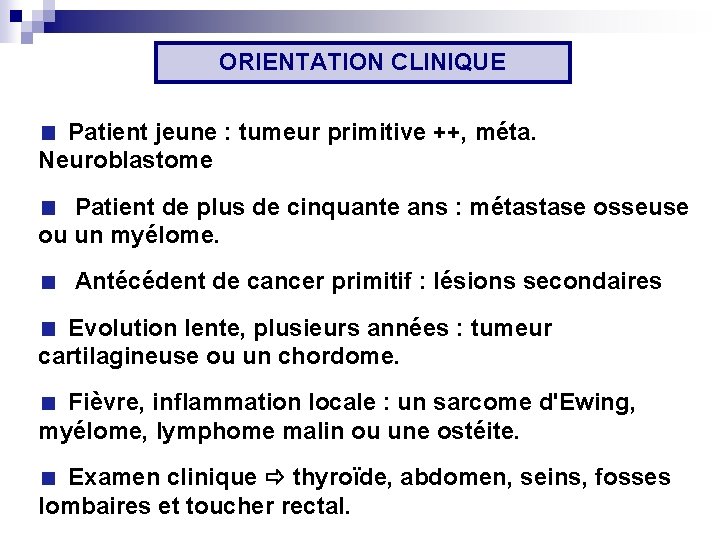

ORIENTATION CLINIQUE Patient jeune : tumeur primitive ++, méta. Neuroblastome Patient de plus de cinquante ans : métastase osseuse ou un myélome. Antécédent de cancer primitif : lésions secondaires Evolution lente, plusieurs années : tumeur cartilagineuse ou un chordome. Fièvre, inflammation locale : un sarcome d'Ewing, myélome, lymphome malin ou une ostéite. Examen clinique thyroïde, abdomen, seins, fosses lombaires et toucher rectal.

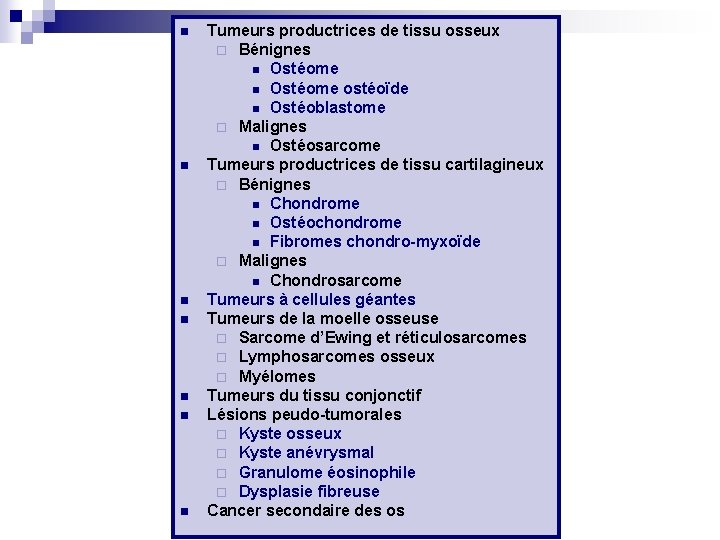

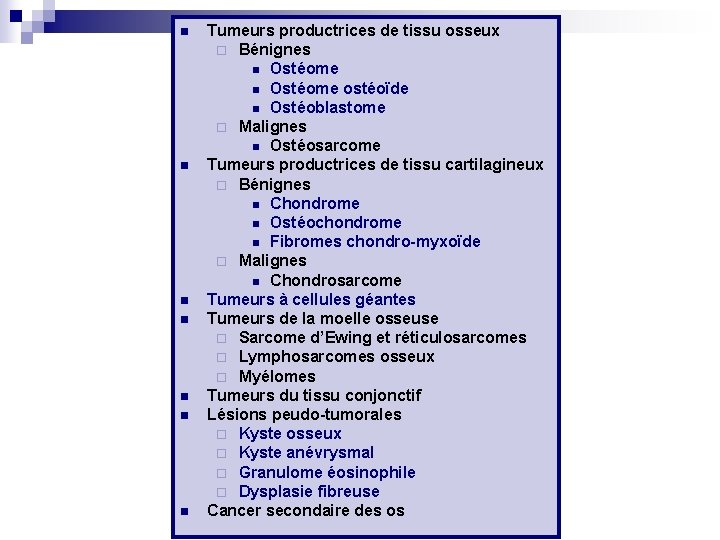

n n n n Tumeurs productrices de tissu osseux ¨ Bénignes n Ostéome ostéoïde n Ostéoblastome ¨ Malignes n Ostéosarcome Tumeurs productrices de tissu cartilagineux ¨ Bénignes n Chondrome n Ostéochondrome n Fibromes chondro-myxoïde ¨ Malignes n Chondrosarcome Tumeurs à cellules géantes Tumeurs de la moelle osseuse ¨ Sarcome d’Ewing et réticulosarcomes ¨ Lymphosarcomes osseux ¨ Myélomes Tumeurs du tissu conjonctif Lésions peudo-tumorales ¨ Kyste osseux ¨ Kyste anévrysmal ¨ Granulome éosinophile ¨ Dysplasie fibreuse Cancer secondaire des os

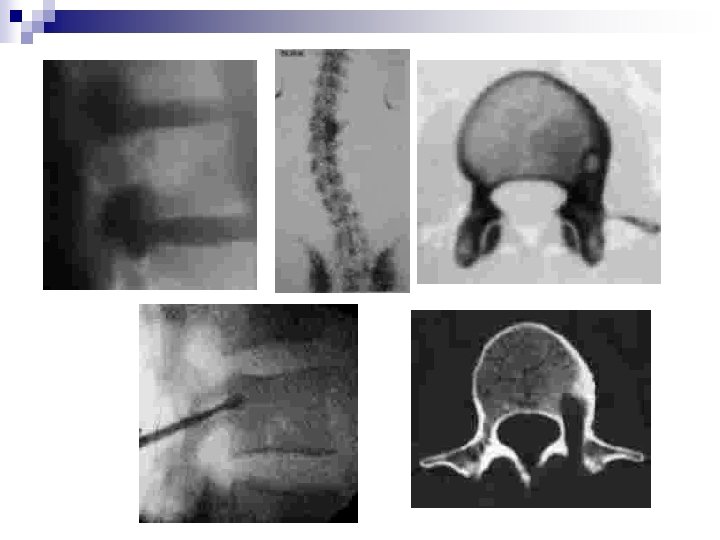

OSTÉOME OSTÉOÏDE 12 % des TOB, 10 % rachis < 30 ans ( 50% entre 10 et 20 ans), extrême (18 mois, 70 ans) M > F ( 3 -4; 1) Lombaire 56% > Cervicale 27% > dorsale 10% > sacrée Arc postérieur 75% > Corps vertébral seul 10% Rx standard: svt normale Scintigraphie 100% de fixation

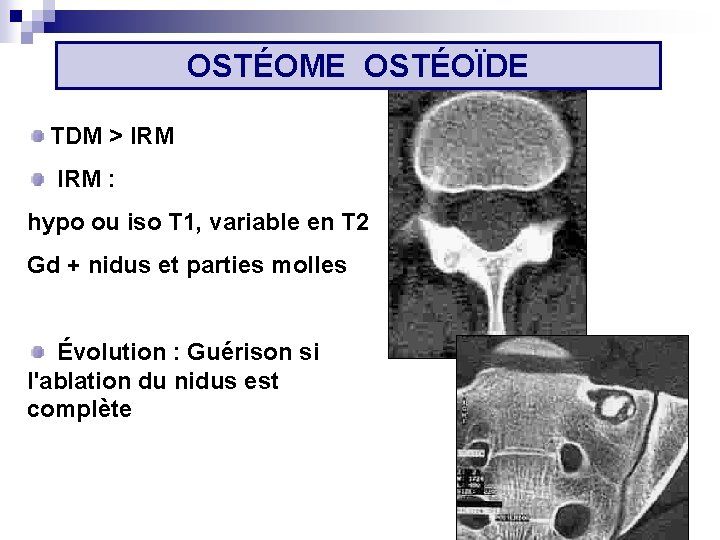

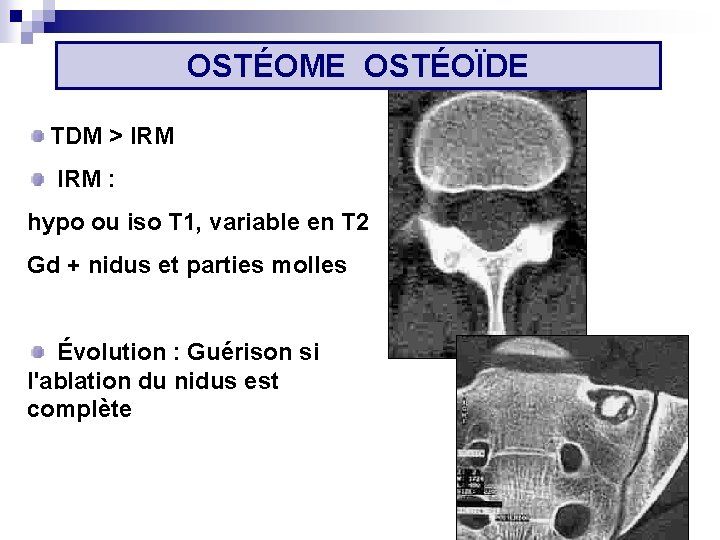

OSTÉOME OSTÉOÏDE TDM > IRM : hypo ou iso T 1, variable en T 2 Gd + nidus et parties molles Évolution : Guérison si l'ablation du nidus est complète

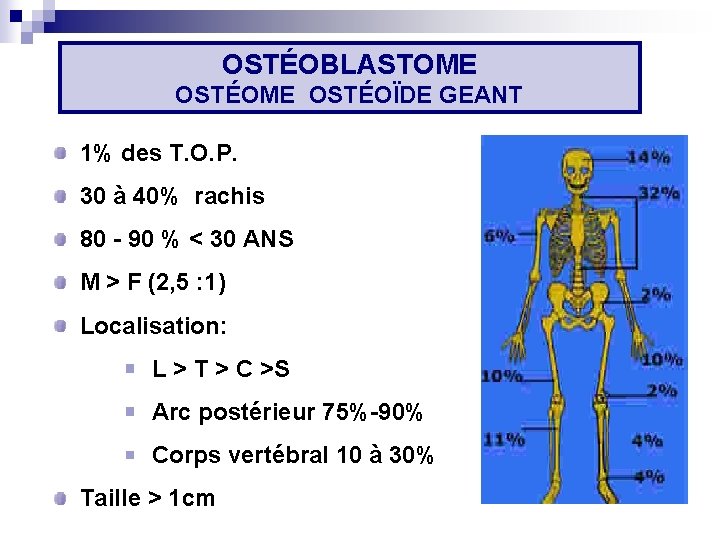

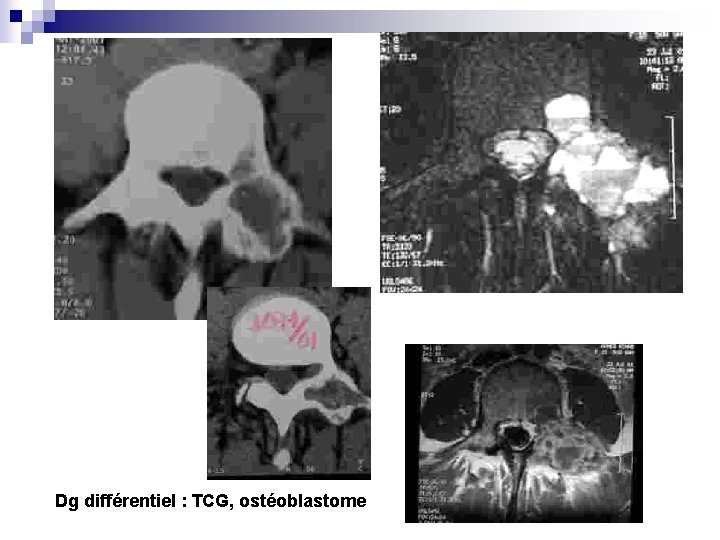

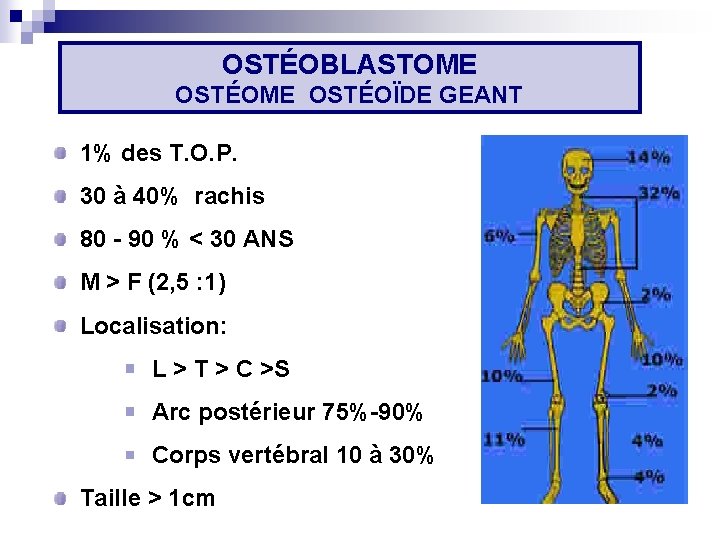

OSTÉOBLASTOME OSTÉOÏDE GEANT 1% des T. O. P. 30 à 40% rachis 80 - 90 % < 30 ANS M > F (2, 5 : 1) Localisation: L > T > C >S Arc postérieur 75%-90% Corps vertébral 10 à 30% Taille > 1 cm

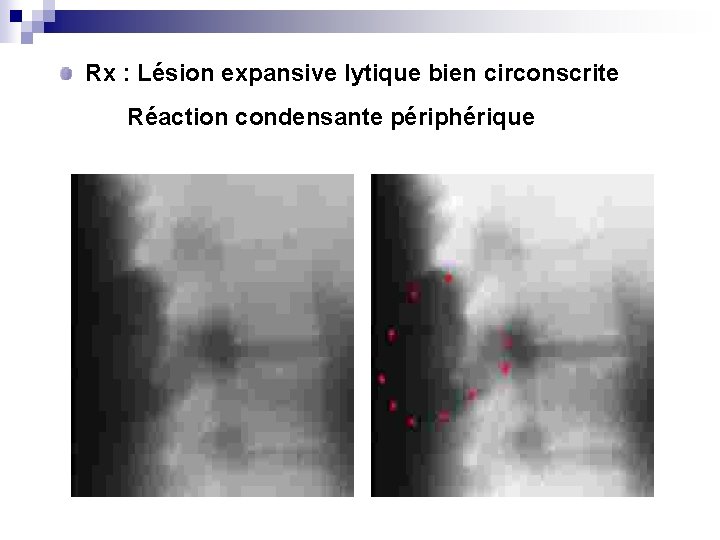

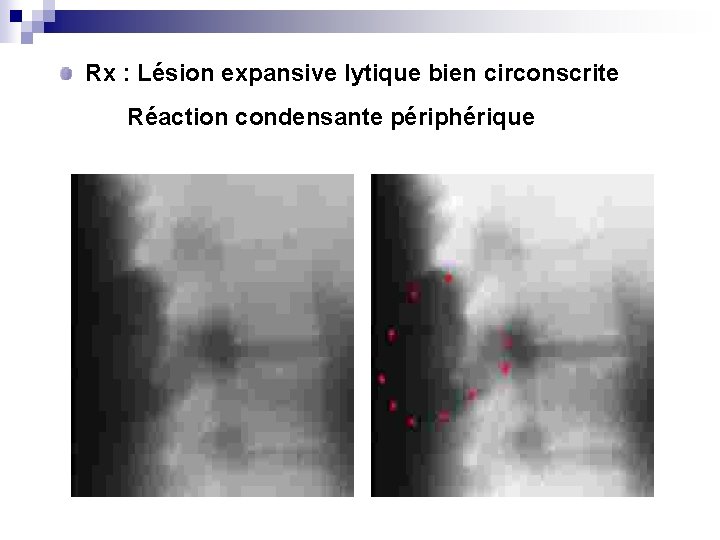

Rx : Lésion expansive lytique bien circonscrite Réaction condensante périphérique

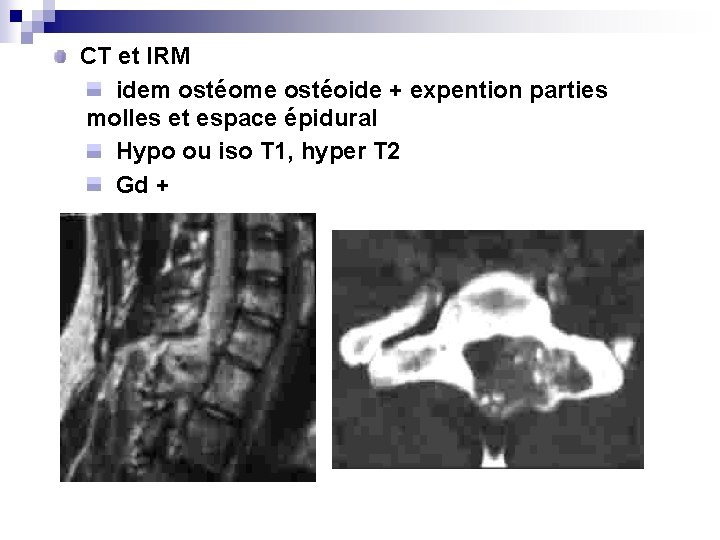

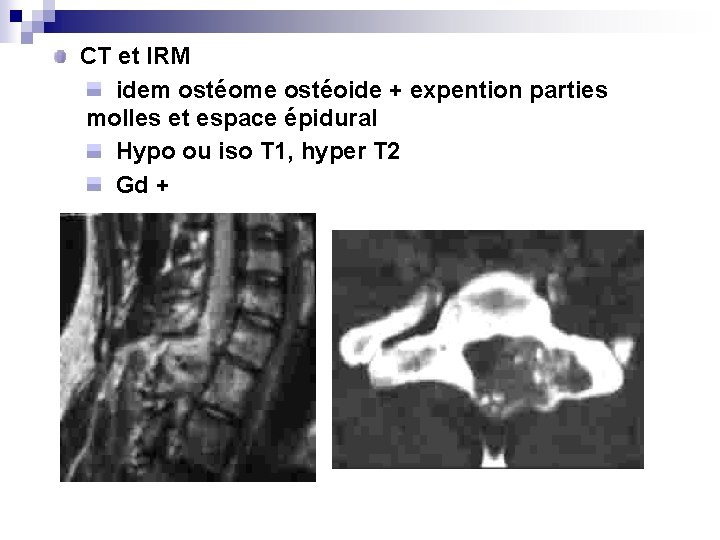

CT et IRM idem ostéome ostéoide + expention parties molles et espace épidural Hypo ou iso T 1, hyper T 2 Gd +

Ostéoblastome agressif ou malin Dg différentiel: T. à cellule géante Ostéosarcome au début Ostéomyélite

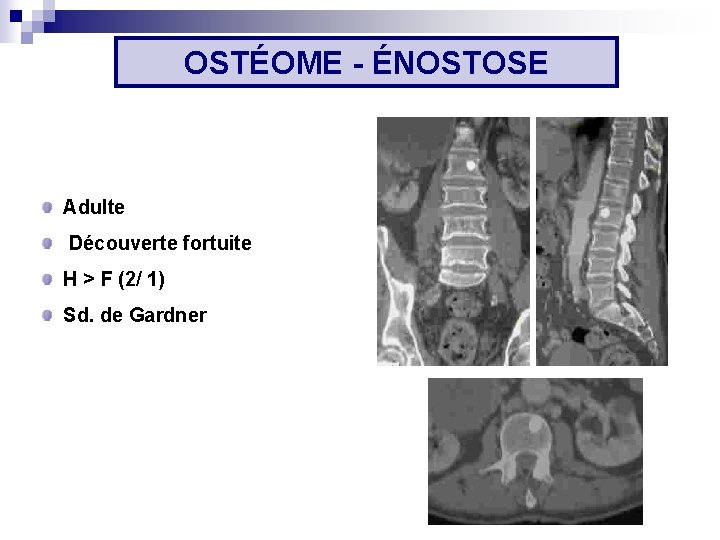

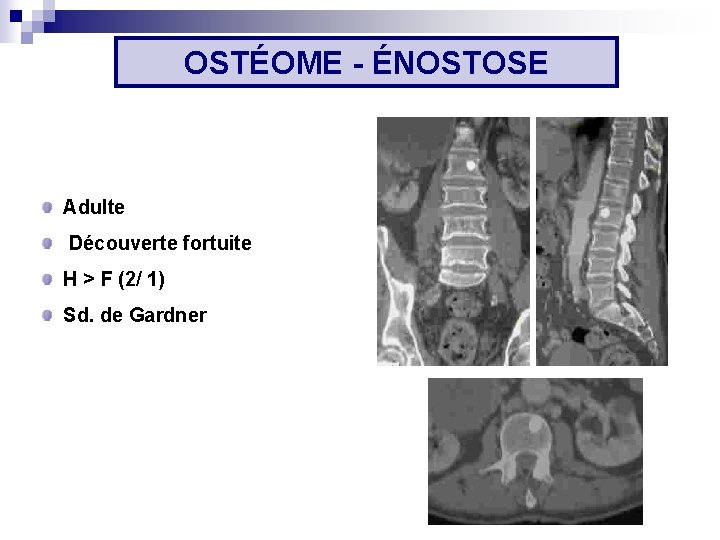

OSTÉOME - ÉNOSTOSE Adulte Découverte fortuite H > F (2/ 1) Sd. de Gardner

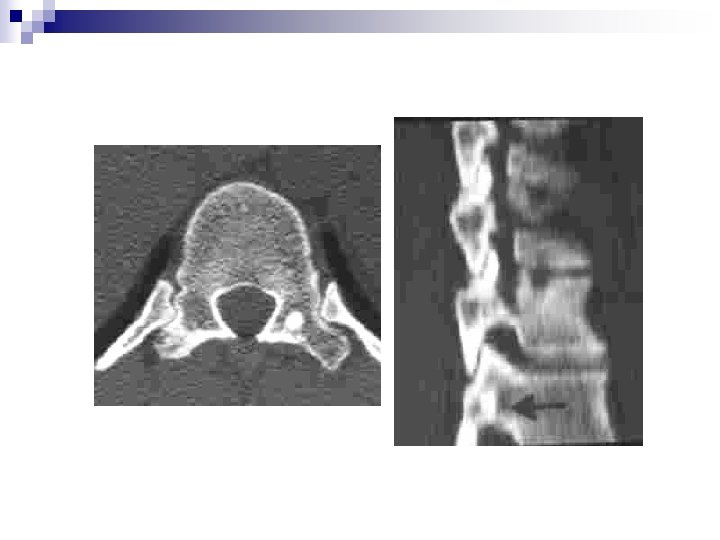

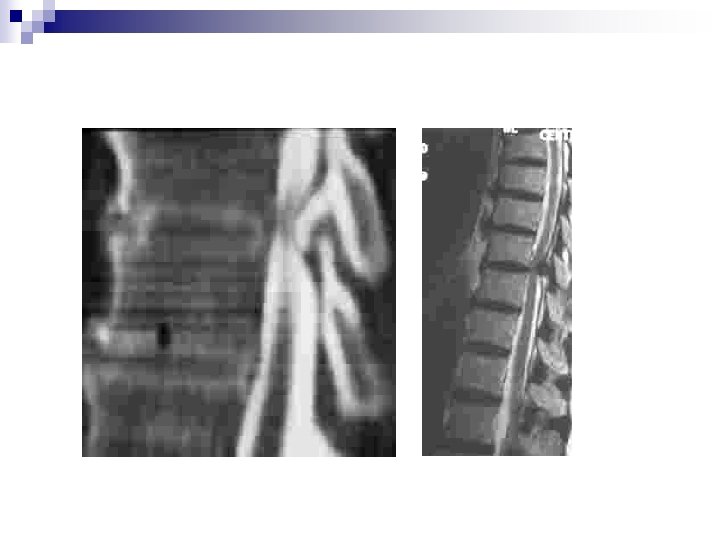

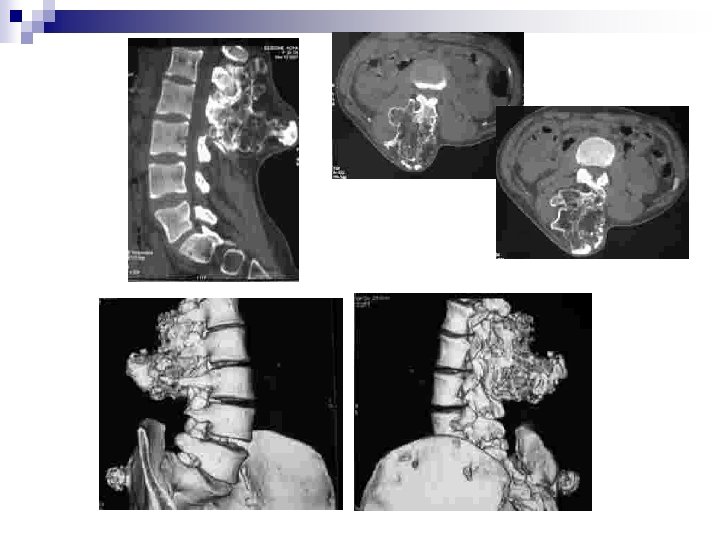

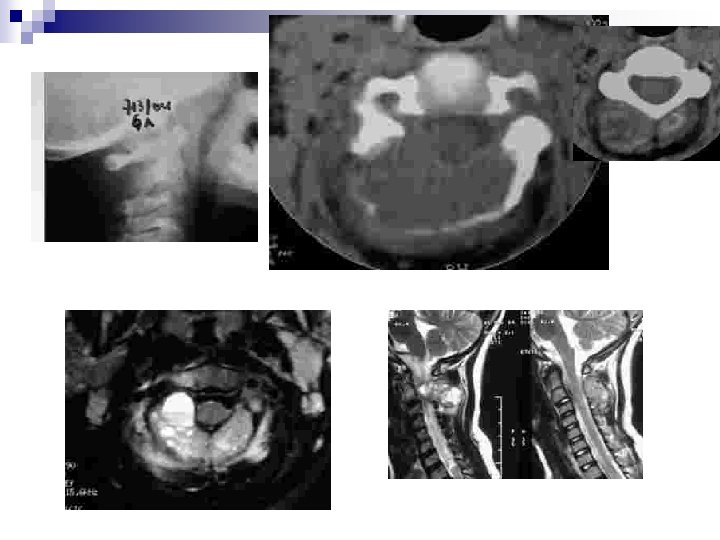

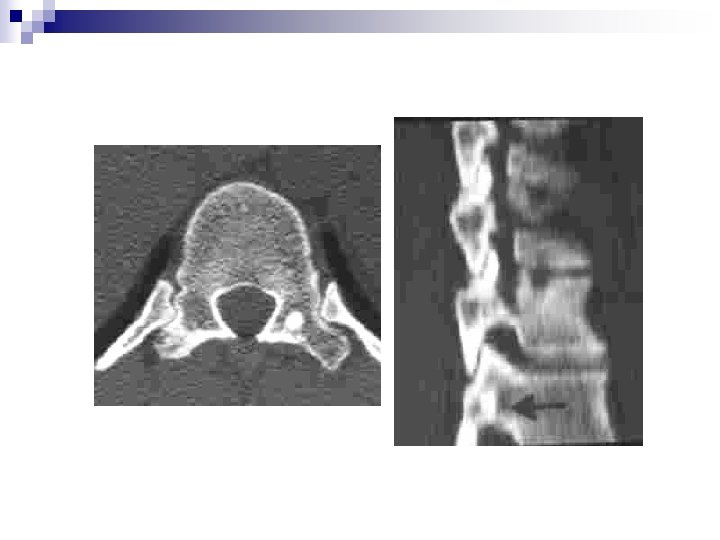

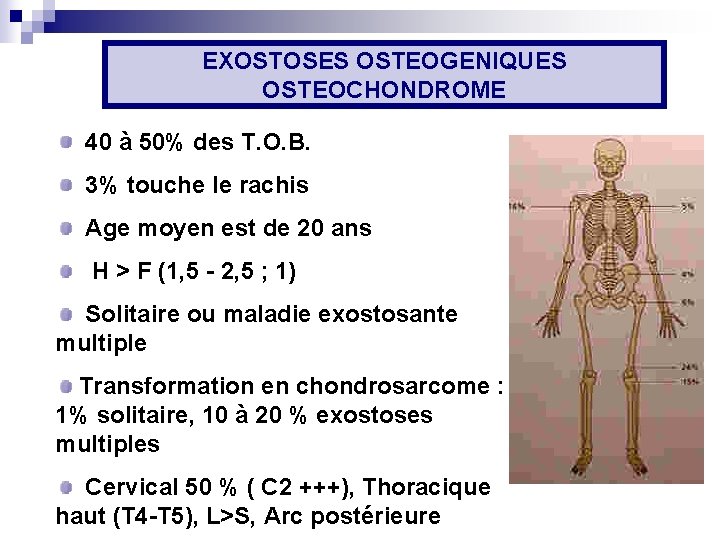

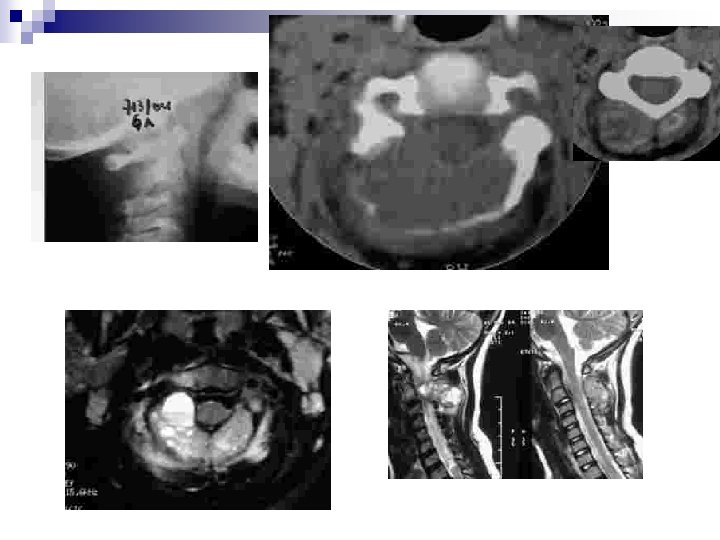

EXOSTOSES OSTEOGENIQUES OSTEOCHONDROME 40 à 50% des T. O. B. 3% touche le rachis Age moyen est de 20 ans H > F (1, 5 - 2, 5 ; 1) Solitaire ou maladie exostosante multiple Transformation en chondrosarcome : 1% solitaire, 10 à 20 % exostoses multiples Cervical 50 % ( C 2 +++), Thoracique haut (T 4 -T 5), L>S, Arc postérieure

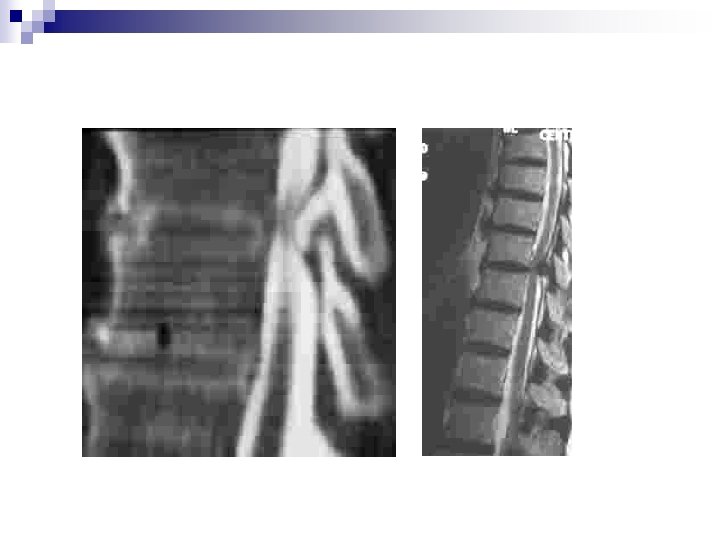

Rx standard : masse « en chou-fleur » para vertébrale sessile ou pédiculée CT : cortex tumoral se continue cortex os adjacent Capsule cartilagineuse périphérique inférieure < à 1 cm si >1 cm envisager chondrosarcome IRM : signal mixte T 1 et T 2 Rx et CT +++

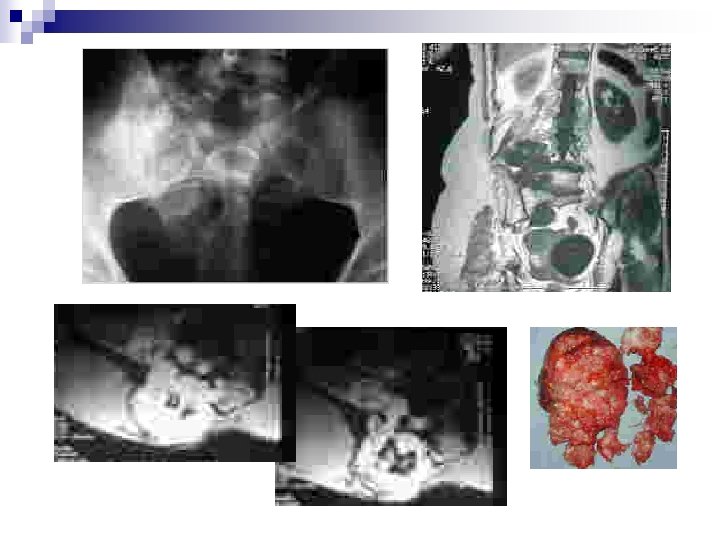

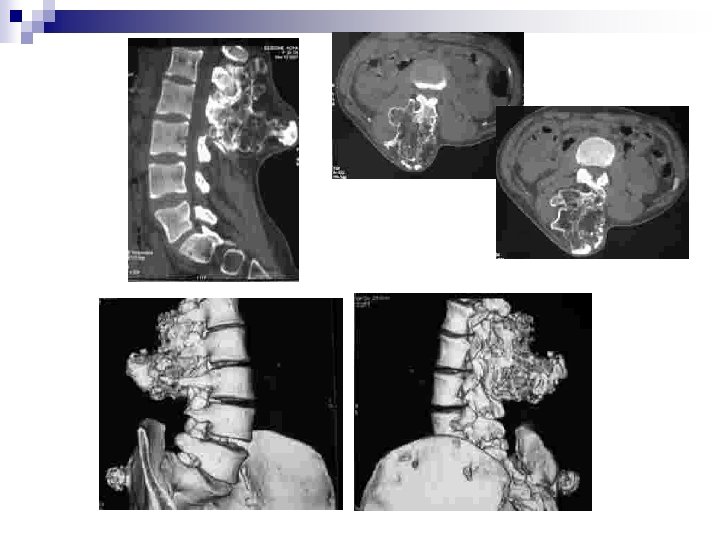

CHONDRONES 10% des T. bénignes des os Sexe idem, ge : après 20 ans Rachis et sacrum : localisations rares Chondrome solitaire ou chondromatose multiple Bénignité (transformation maligne rare) 1 fois sur 2 : main, 1 fois sur 10 : os longs

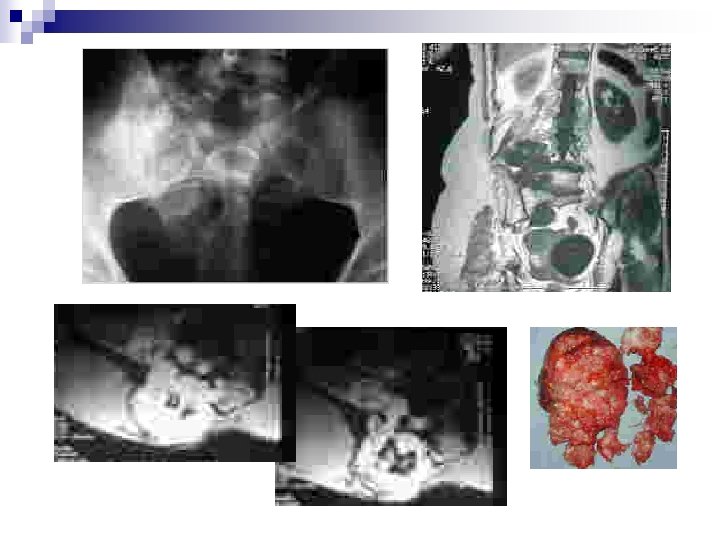

FIBROME CHONDROMYXOÏDE n n Rare, Sacrum Récidives : 25% Transformation maligne rare

HÉMANGIOME 2 à 3% des TOP 9 à 12 % autopsie 75 % touche le rachis 4 - 6 éme décennie, F > H Localisation : Thoracique bas et lombaire Corps vertébral+++, arc postérieur (10 à 15%) Multiple 25 -30%

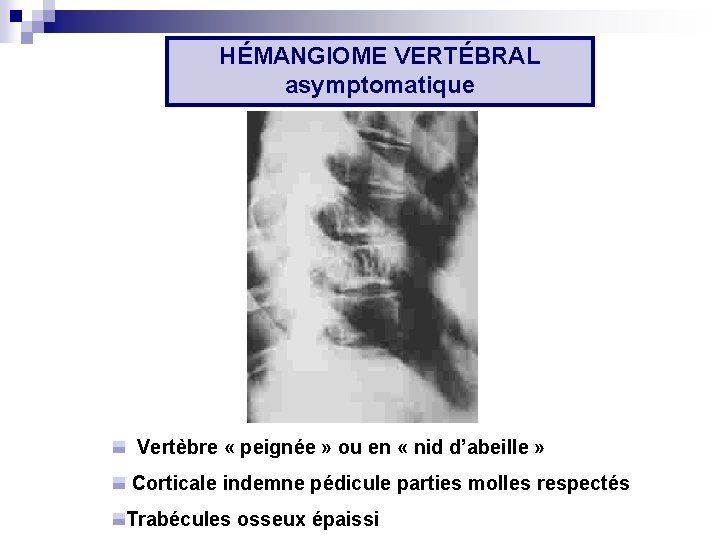

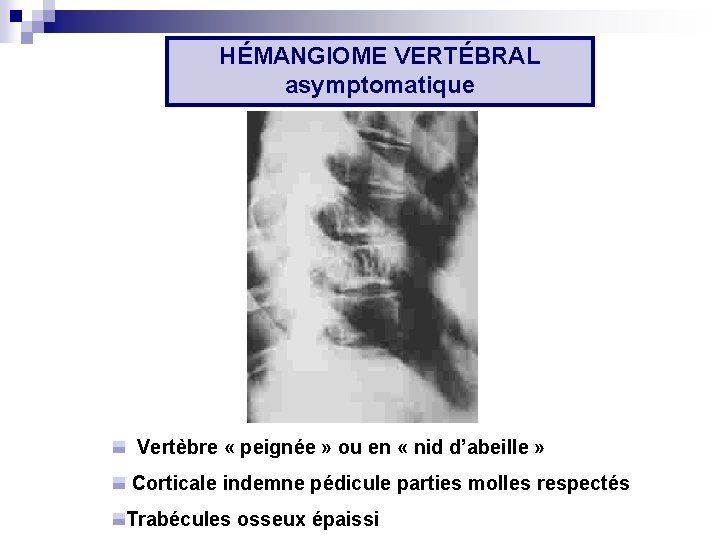

HÉMANGIOME VERTÉBRAL asymptomatique Vertèbre « peignée » ou en « nid d’abeille » Corticale indemne pédicule parties molles respectés Trabécules osseux épaissi

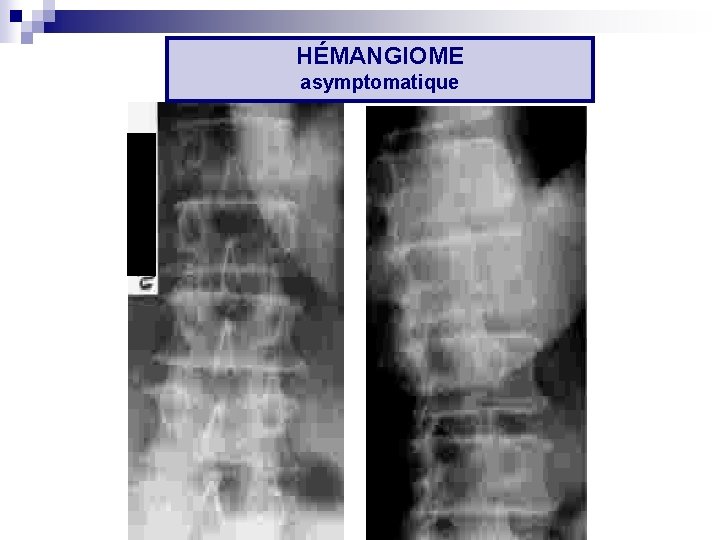

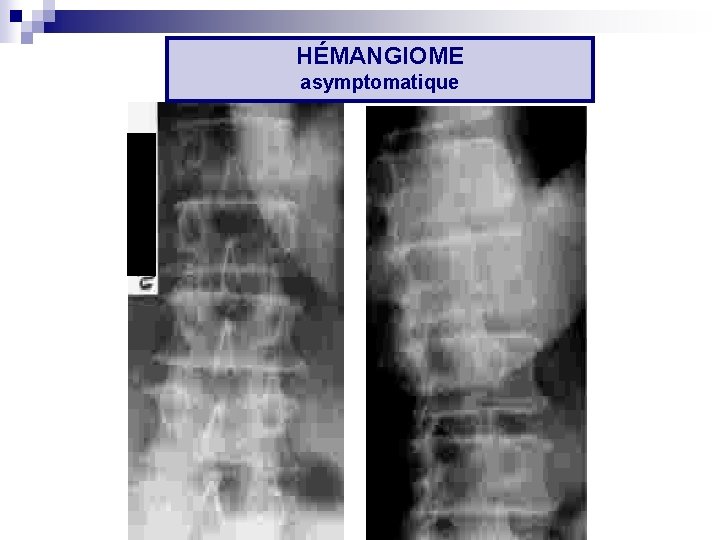

HÉMANGIOME asymptomatique

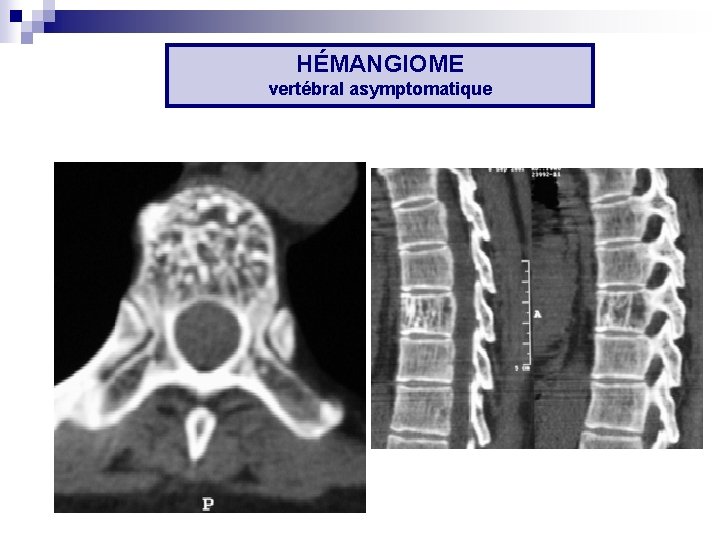

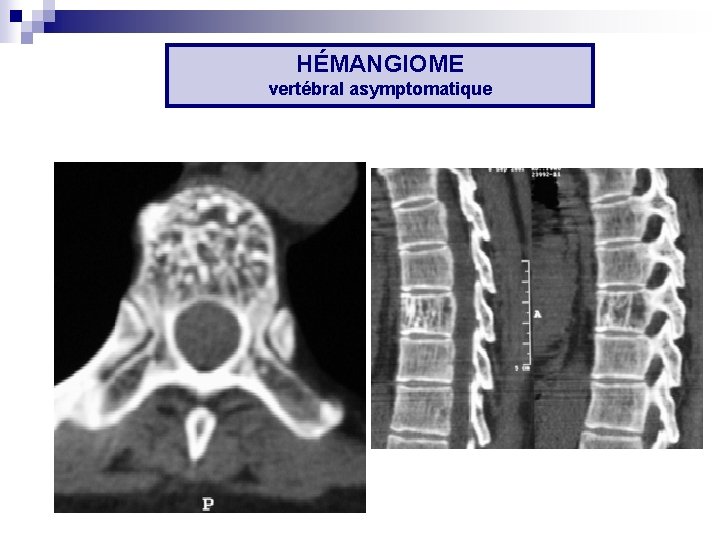

HÉMANGIOME vertébral asymptomatique

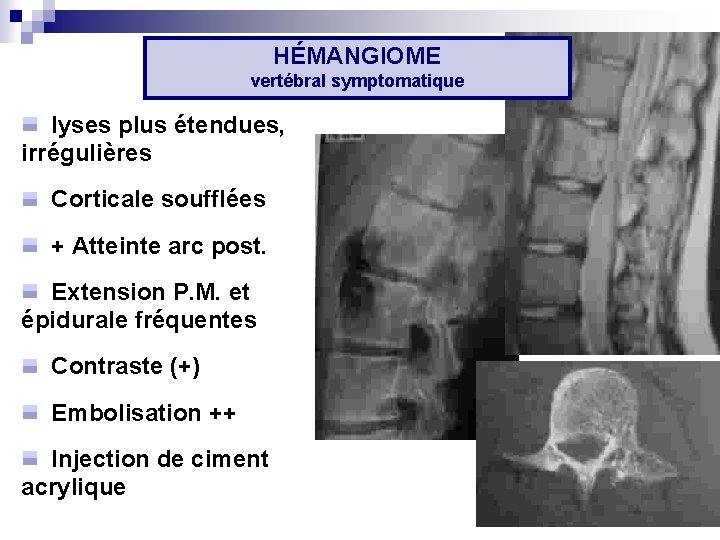

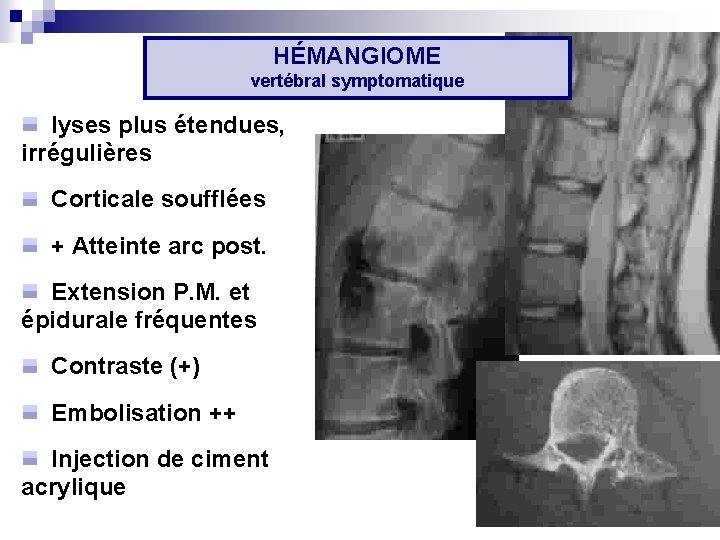

HÉMANGIOME vertébral symptomatique lyses plus étendues, irrégulières Corticale soufflées + Atteinte arc post. Extension P. M. et épidurale fréquentes Contraste (+) Embolisation ++ Injection de ciment acrylique

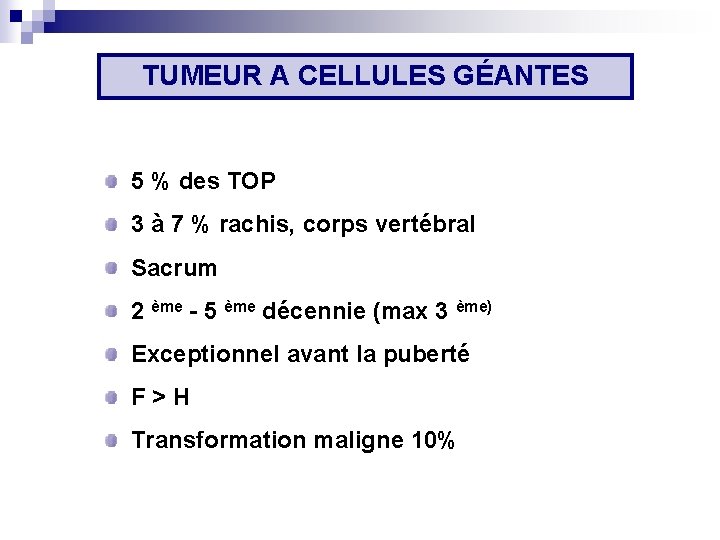

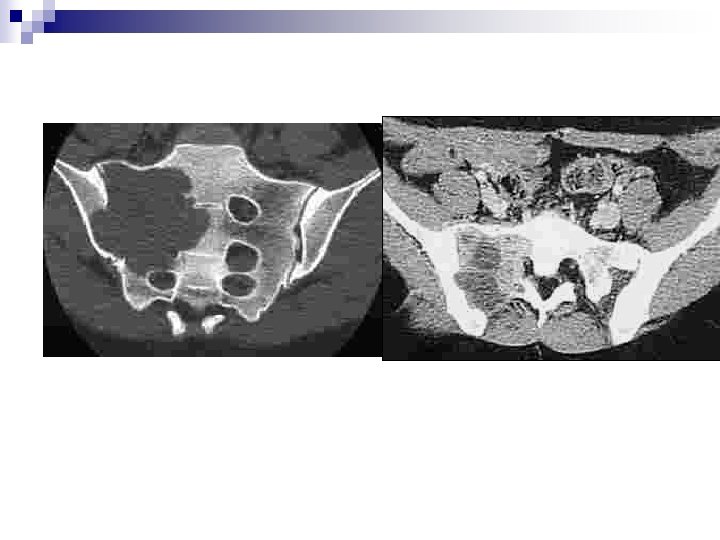

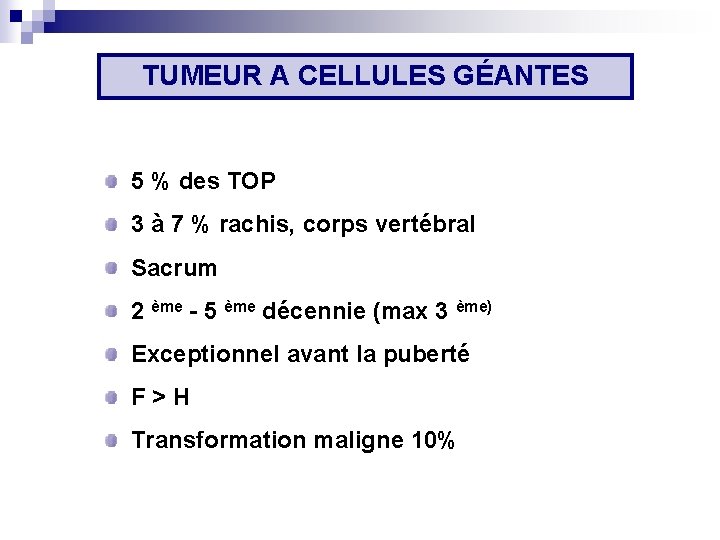

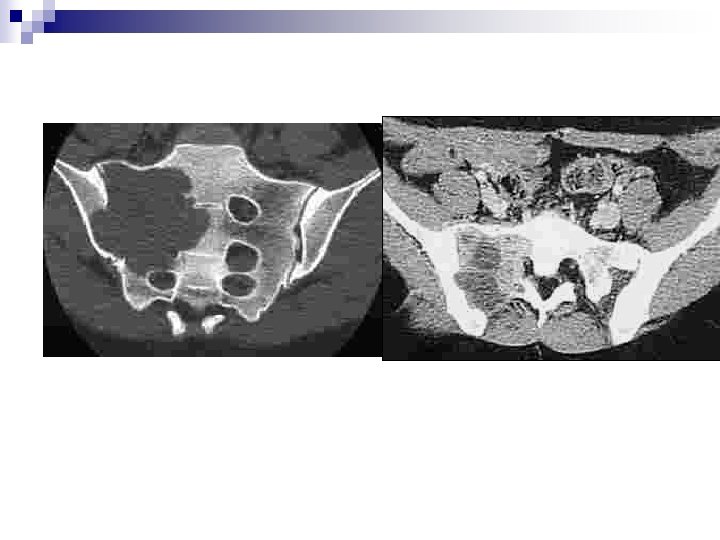

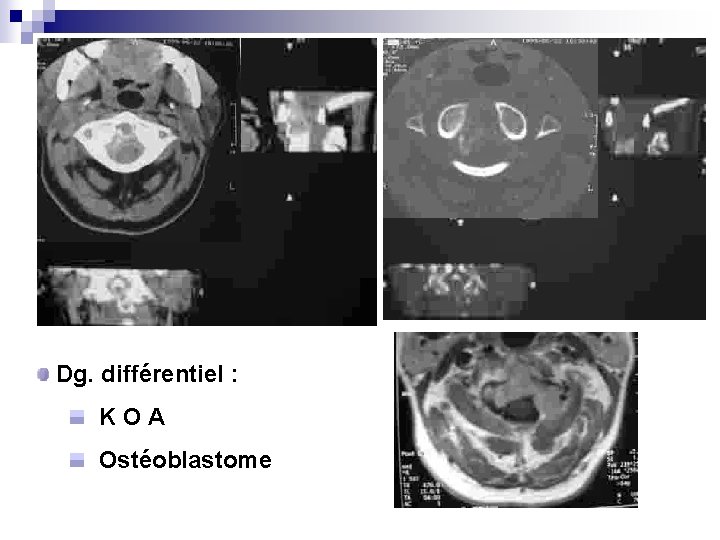

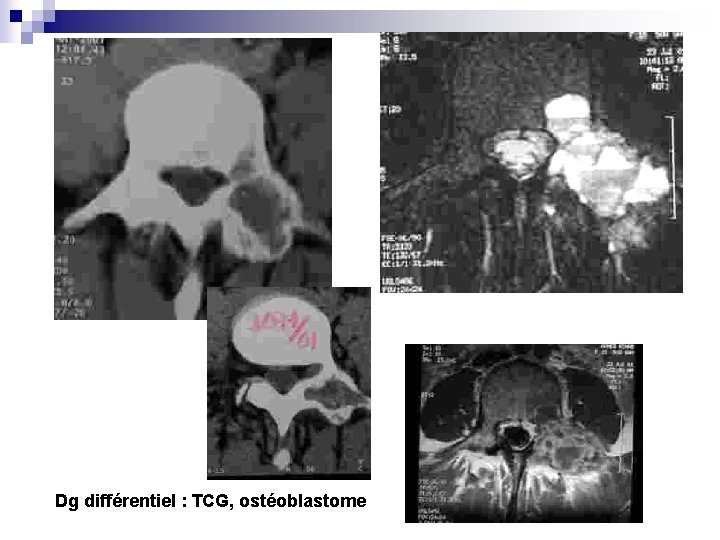

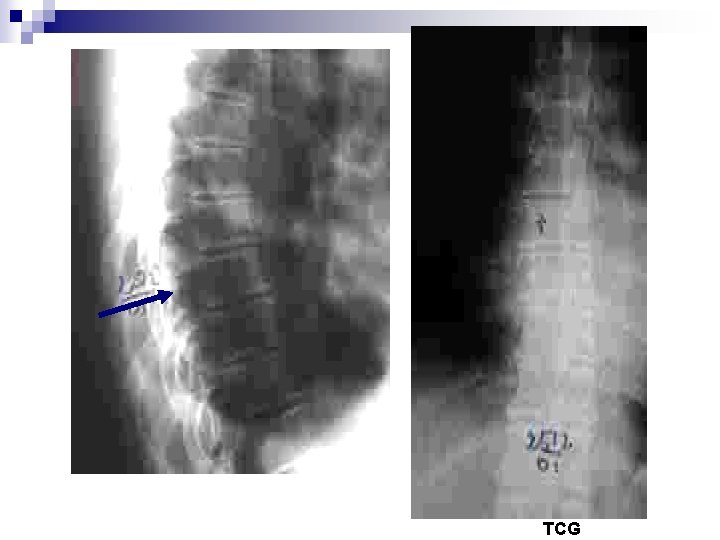

TUMEUR A CELLULES GÉANTES 5 % des TOP 3 à 7 % rachis, corps vertébral Sacrum 2 ème - 5 ème décennie (max 3 ème) Exceptionnel avant la puberté F > H Transformation maligne 10%

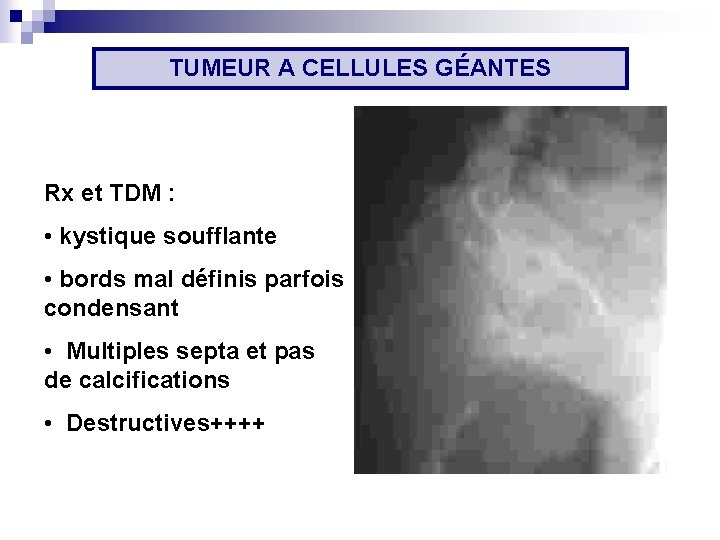

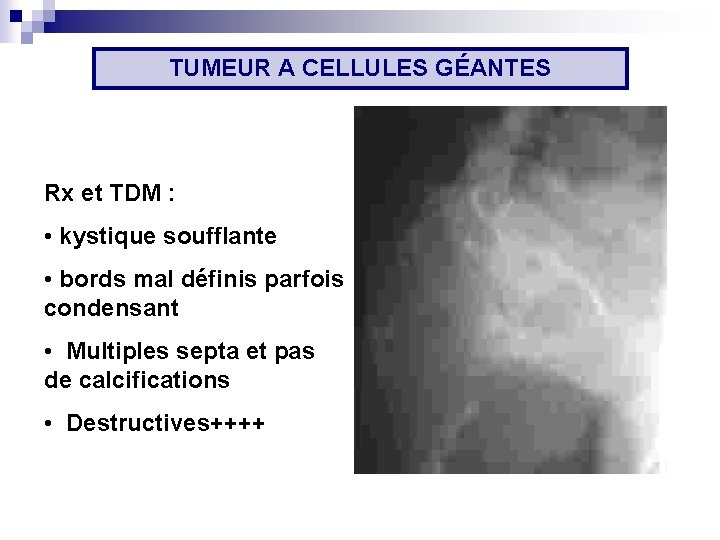

TUMEUR A CELLULES GÉANTES Rx et TDM : • kystique soufflante • bords mal définis parfois condensant • Multiples septa et pas de calcifications • Destructives++++

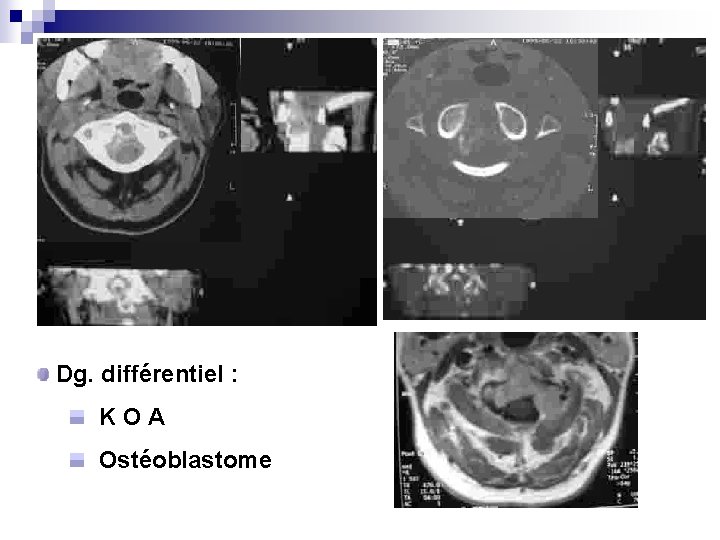

Dg. différentiel : K O A Ostéoblastome

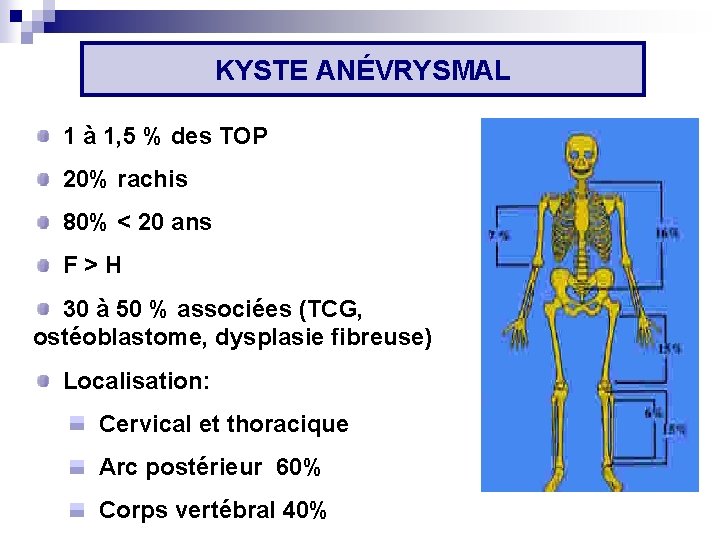

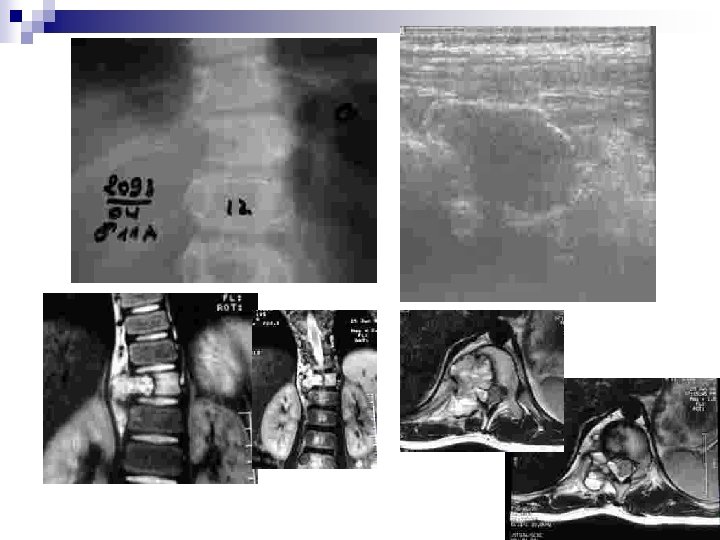

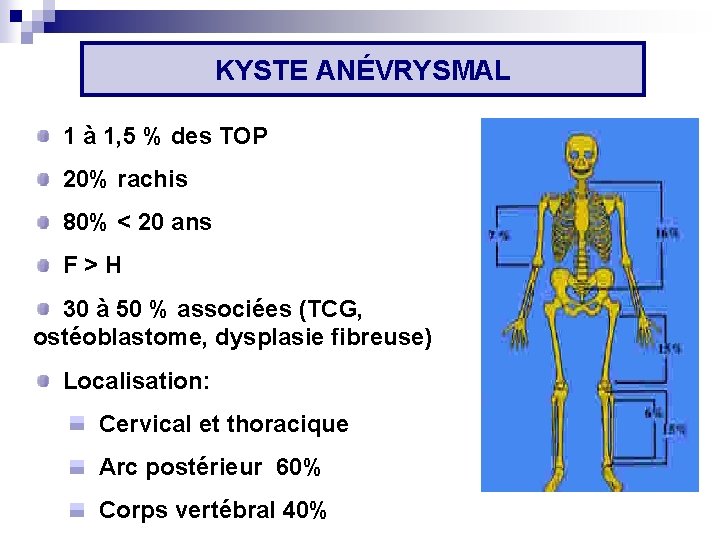

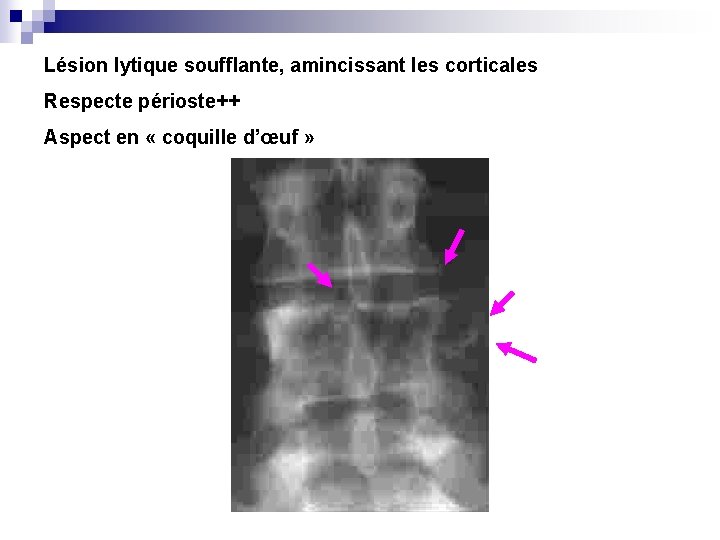

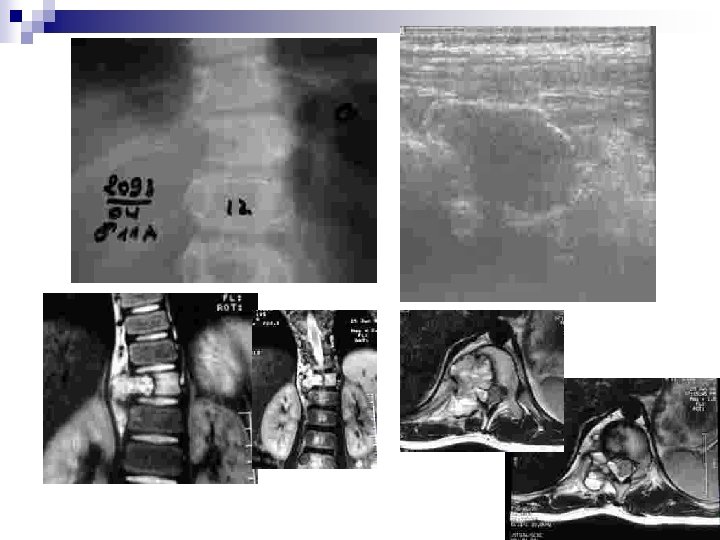

KYSTE ANÉVRYSMAL 1 à 1, 5 % des TOP 20% rachis 80% < 20 ans F > H 30 à 50 % associées (TCG, ostéoblastome, dysplasie fibreuse) Localisation: Cervical et thoracique Arc postérieur 60% Corps vertébral 40%

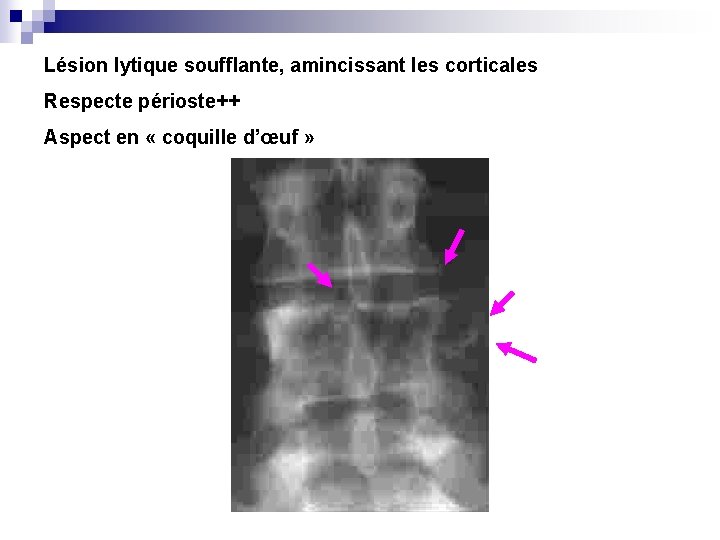

Lésion lytique soufflante, amincissant les corticales Respecte périoste++ Aspect en « coquille d’œuf »

Dg différentiel : TCG, ostéoblastome

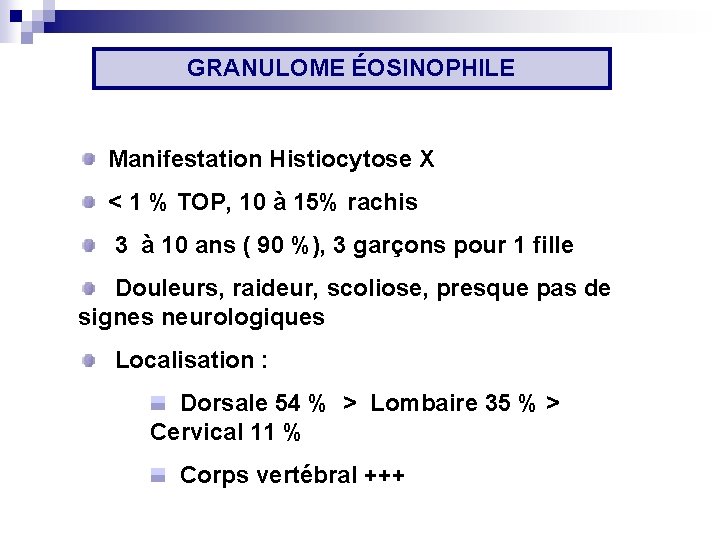

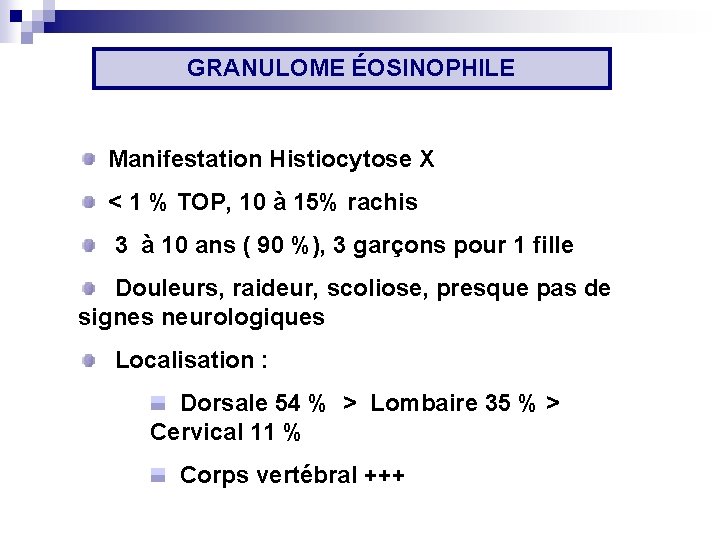

GRANULOME ÉOSINOPHILE Manifestation Histiocytose X < 1 % TOP, 10 à 15% rachis 3 à 10 ans ( 90 %), 3 garçons pour 1 fille Douleurs, raideur, scoliose, presque pas de signes neurologiques Localisation : Dorsale 54 % > Lombaire 35 % > Cervical 11 % Corps vertébral +++

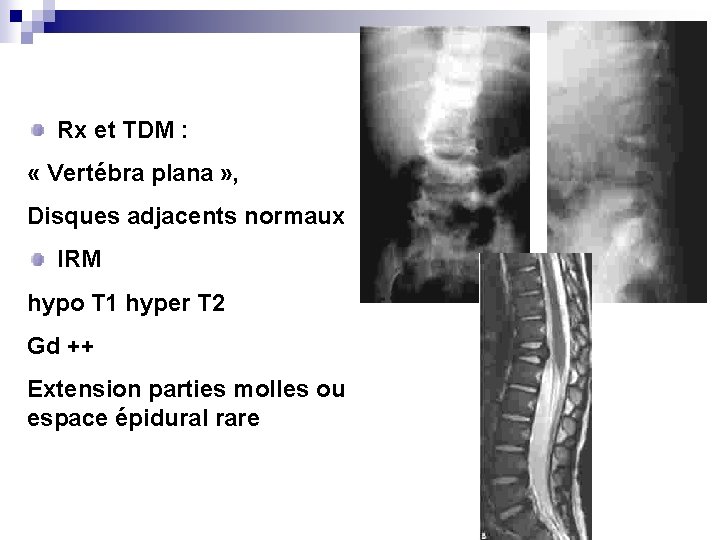

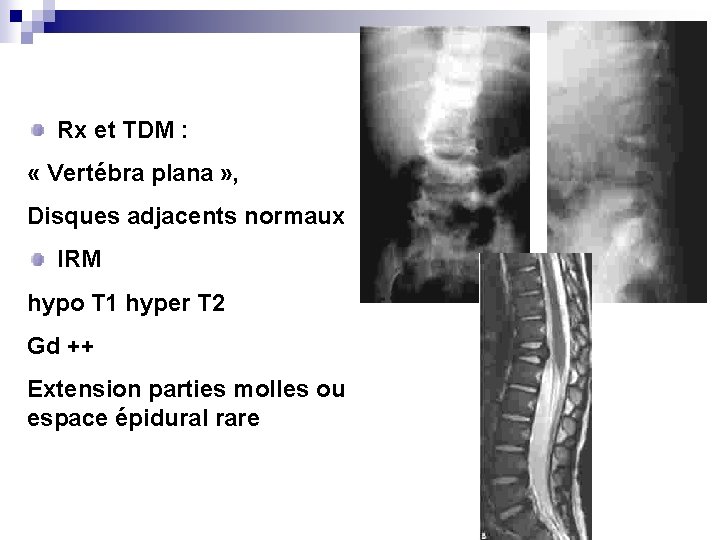

Rx et TDM : « Vertébra plana » , Disques adjacents normaux IRM hypo T 1 hyper T 2 Gd ++ Extension parties molles ou espace épidural rare

Dg. Diff. : • Neuroblastome métastatique • Hémangiome • Kyste anévrysmal osseux • Tuberculose • Traumatisme

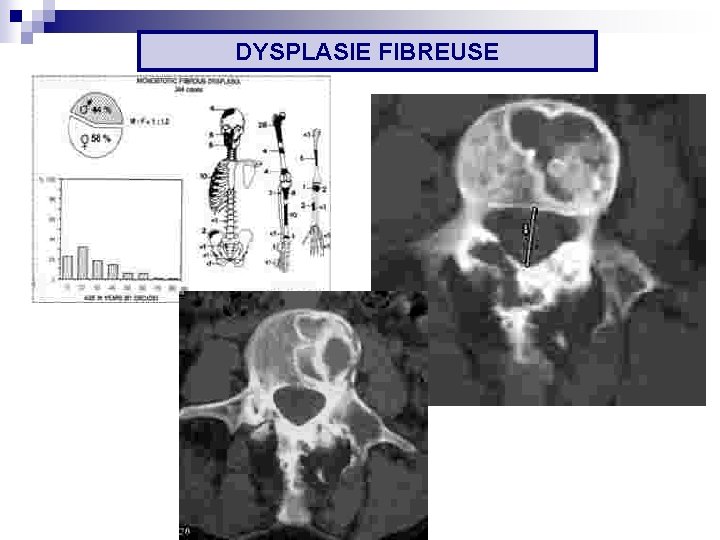

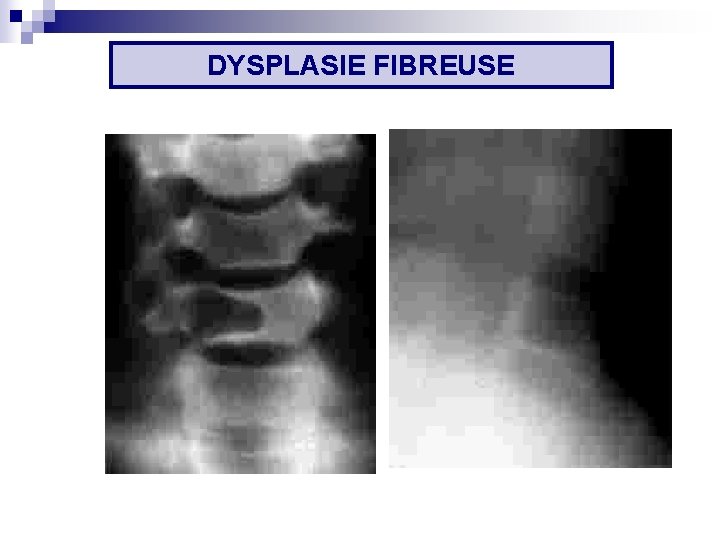

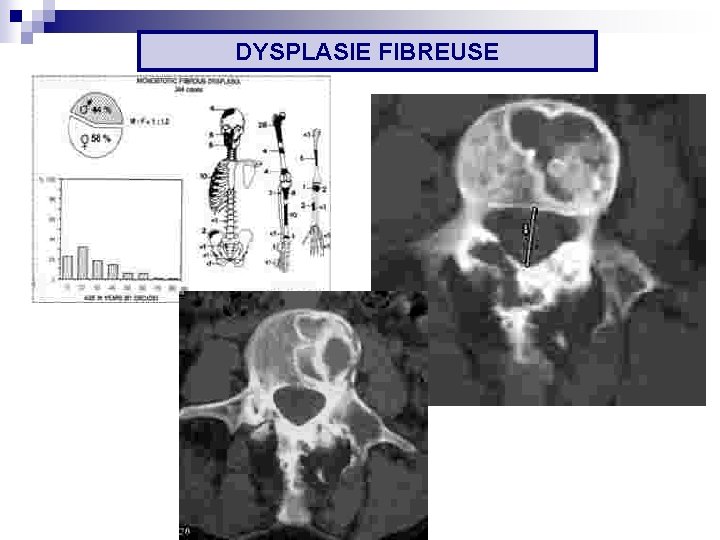

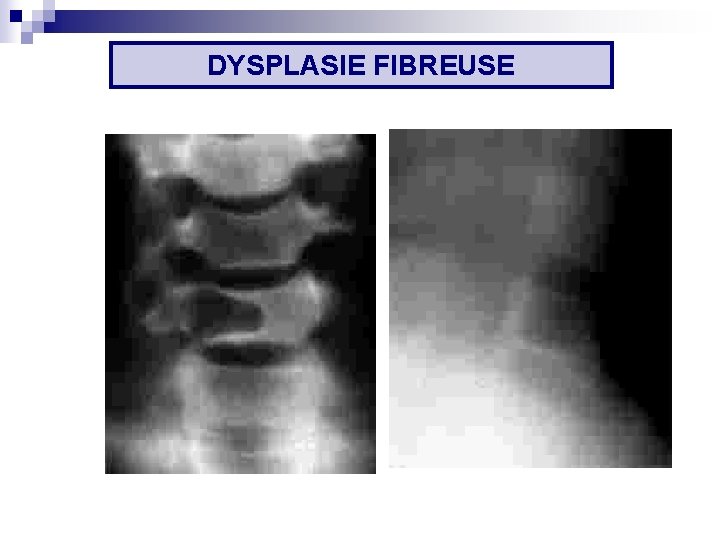

DYSPLASIE FIBREUSE

DYSPLASIE FIBREUSE

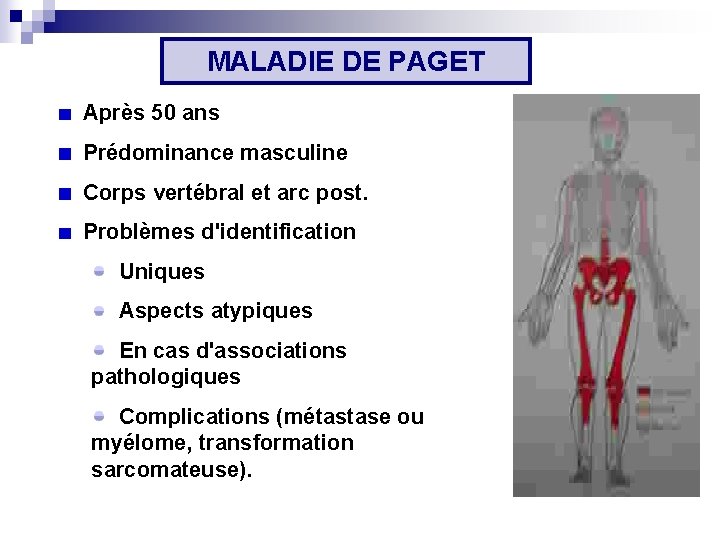

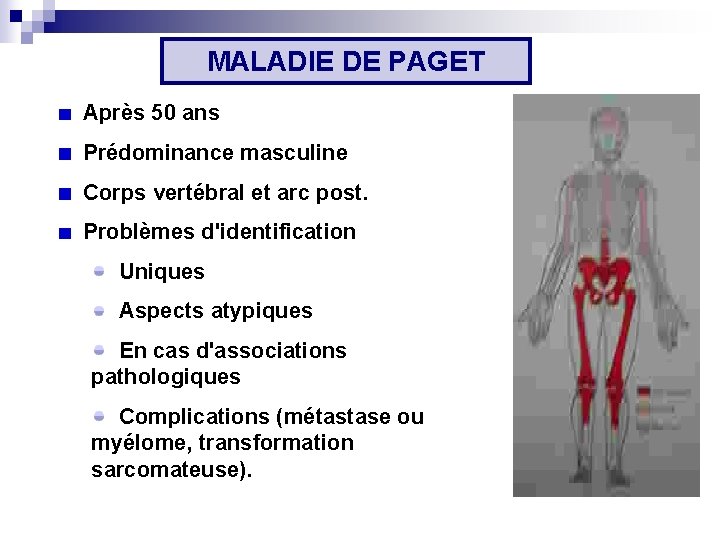

MALADIE DE PAGET Après 50 ans Prédominance masculine Corps vertébral et arc post. Problèmes d'identification Uniques Aspects atypiques En cas d'associations pathologiques Complications (métastase ou myélome, transformation sarcomateuse).

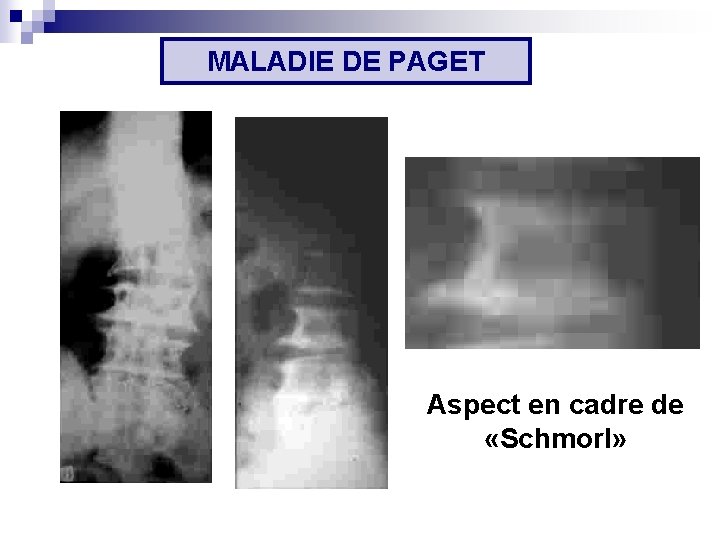

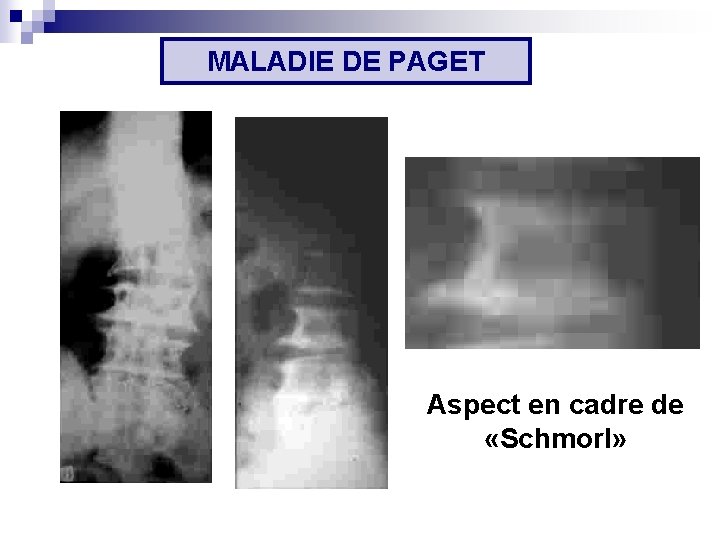

MALADIE DE PAGET Aspect en cadre de «Schmorl»

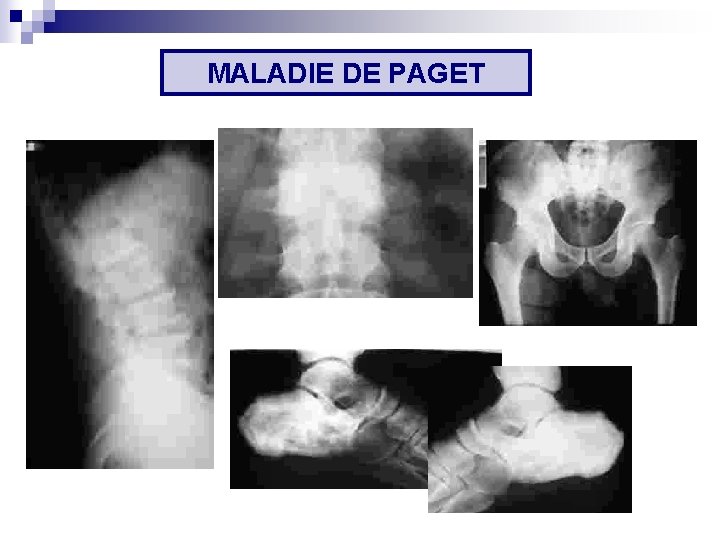

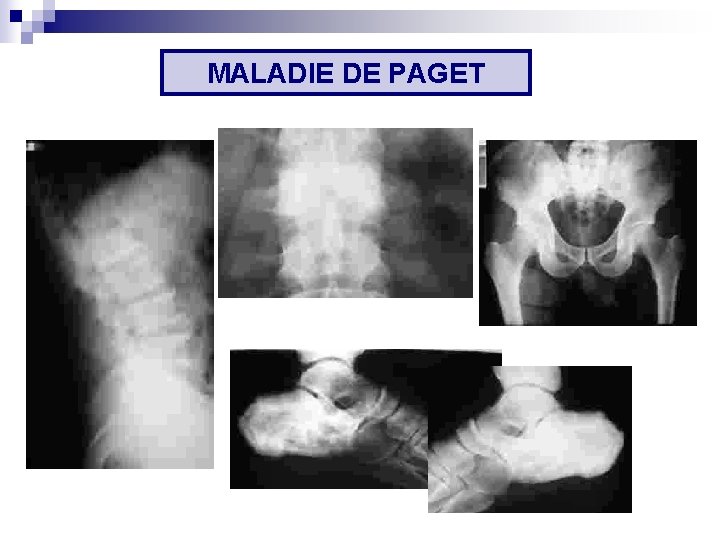

MALADIE DE PAGET

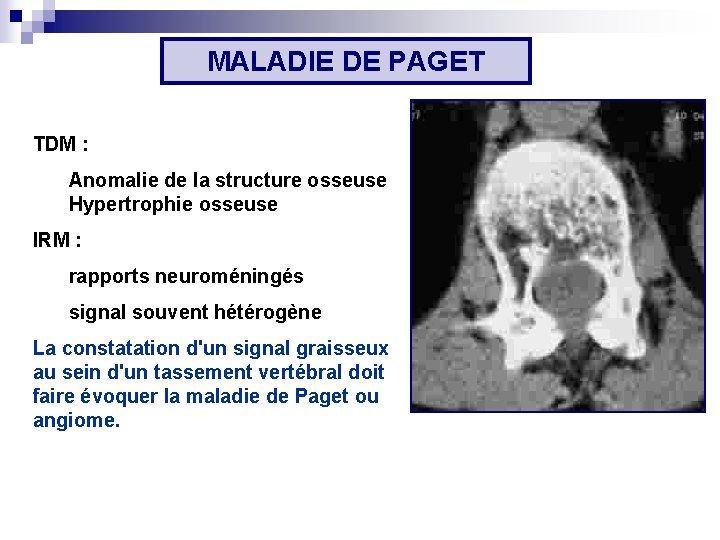

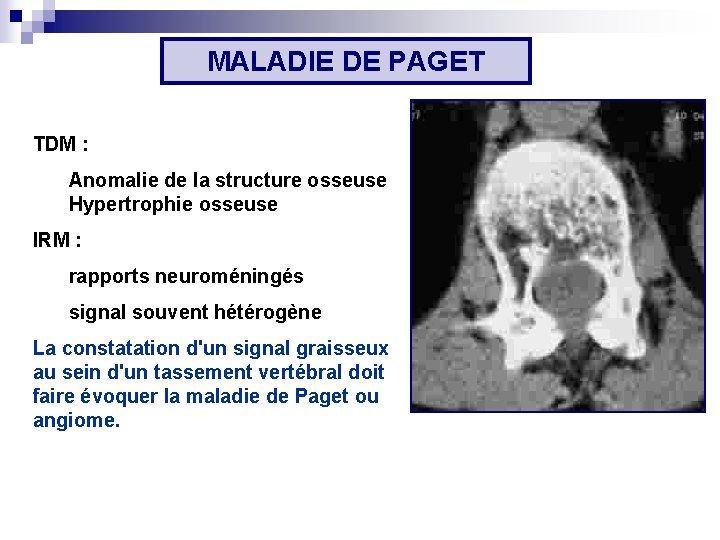

MALADIE DE PAGET TDM : Anomalie de la structure osseuse Hypertrophie osseuse IRM : rapports neuroméningés signal souvent hétérogène La constatation d'un signal graisseux au sein d'un tassement vertébral doit faire évoquer la maladie de Paget ou angiome.

n n n Tumeurs productrices de tissu osseux ¨ Bénignes n Ostéome ostéoïde n Ostéoblastome ¨ Malignes n Ostéosarcome Tumeurs productrices de tissu cartilagineux ¨ Bénignes n Chondrome n Ostéochondrome n Fibromes chondro-myxoïde ¨ Malignes n Chondrosarcome Tumeurs à cellules géantes Tumeurs de la moelle osseuse ¨ Sarcome d’Ewing et réticulosarcomes ¨ Lymphosarcomes osseux ¨ Myélomes Tumeurs du tissu conjonctif ¨ Fibrosarcomes osseux

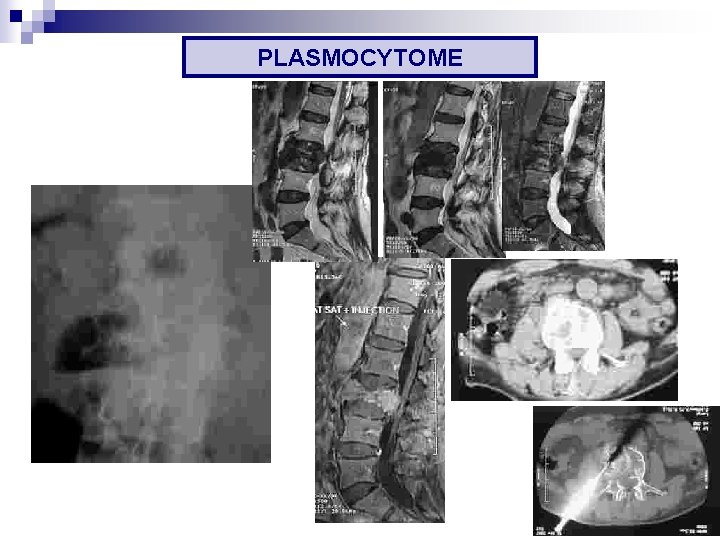

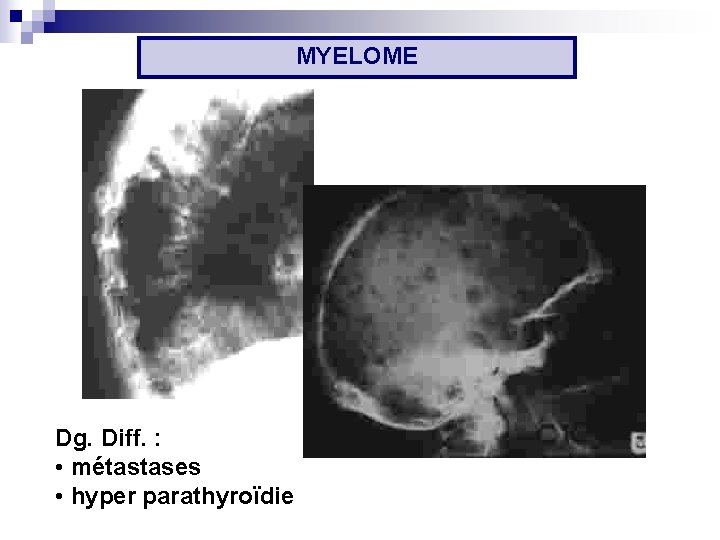

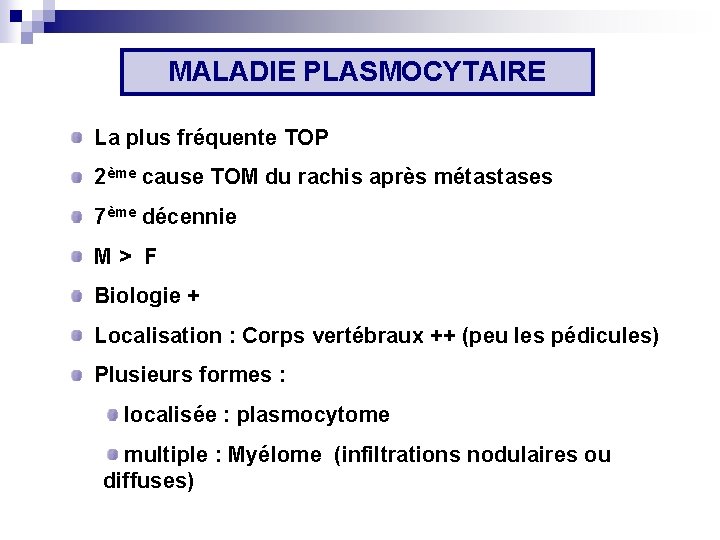

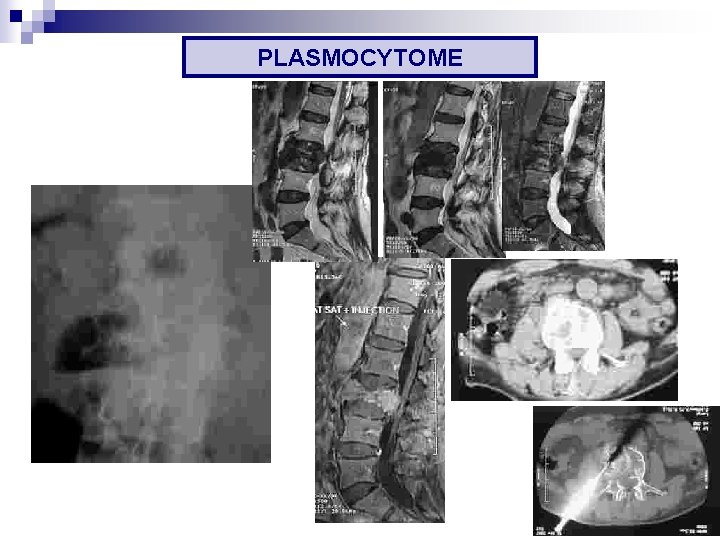

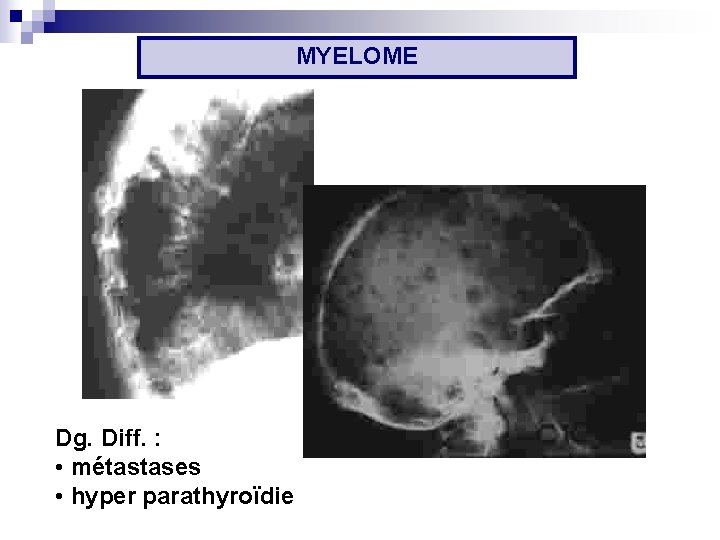

MALADIE PLASMOCYTAIRE La plus fréquente TOP 2ème cause TOM du rachis après métastases 7ème décennie M > F Biologie + Localisation : Corps vertébraux ++ (peu les pédicules) Plusieurs formes : localisée : plasmocytome multiple : Myélome (infiltrations nodulaires ou diffuses)

Rx et TDM Ostéopenie diffuse Lésions lytiques focales ou diffuses. Rarement ostéo condensation hétérogène IRM Fracture tassement hypo T 1, hyper T 2 Fat Sat+++ Scintigraphie : positive dans 20% ++ Dg différentiel : Métastase, ostéoporose, autres hémopathies malignes (lymphomes, leucémies. . . )

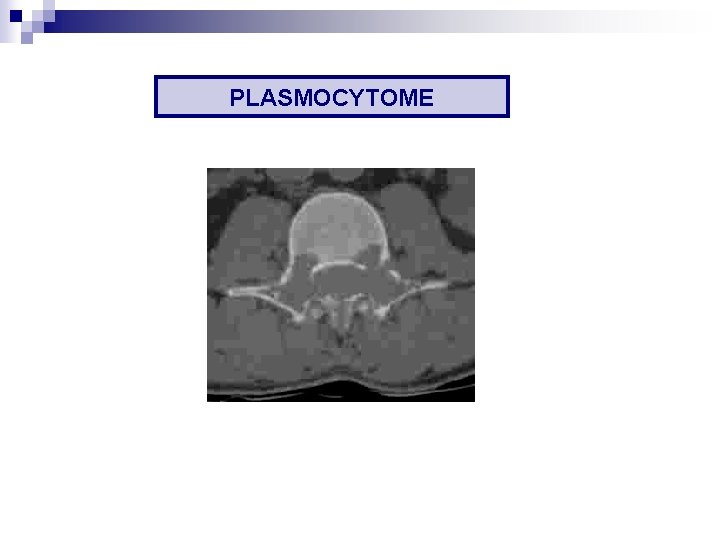

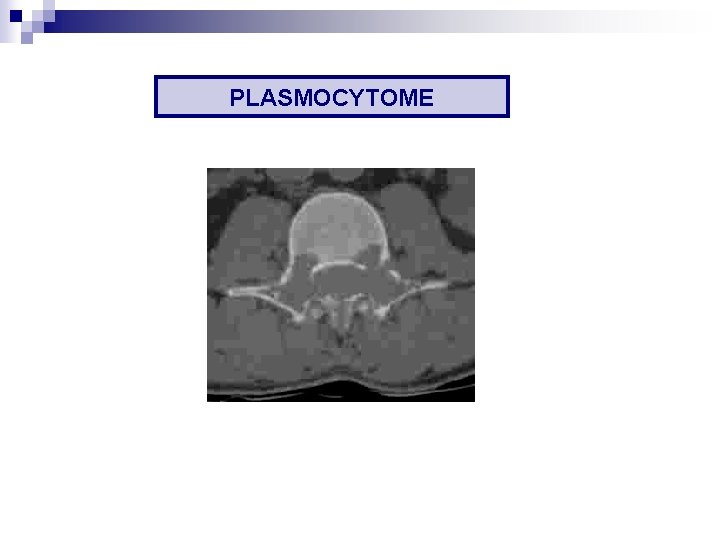

PLASMOCYTOME

PLASMOCYTOME

MYELOME Dg. Diff. : • métastases • hyper parathyroïdie

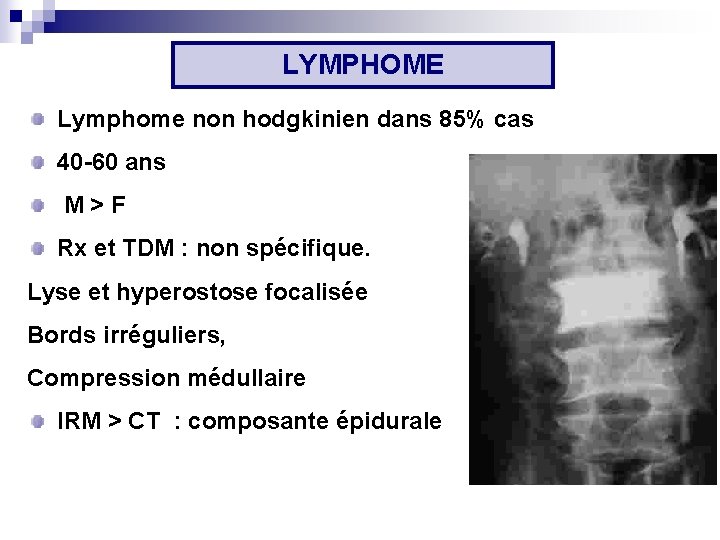

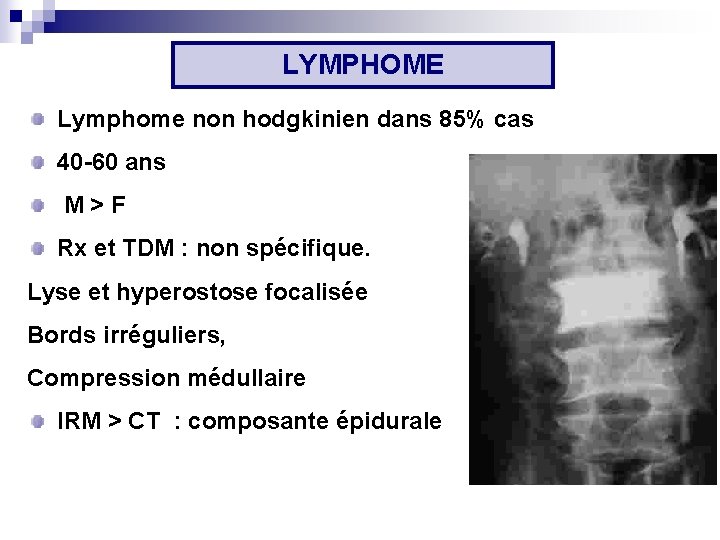

LYMPHOME Lymphome non hodgkinien dans 85% cas 40 -60 ans M > F Rx et TDM : non spécifique. Lyse et hyperostose focalisée Bords irréguliers, Compression médullaire IRM > CT : composante épidurale

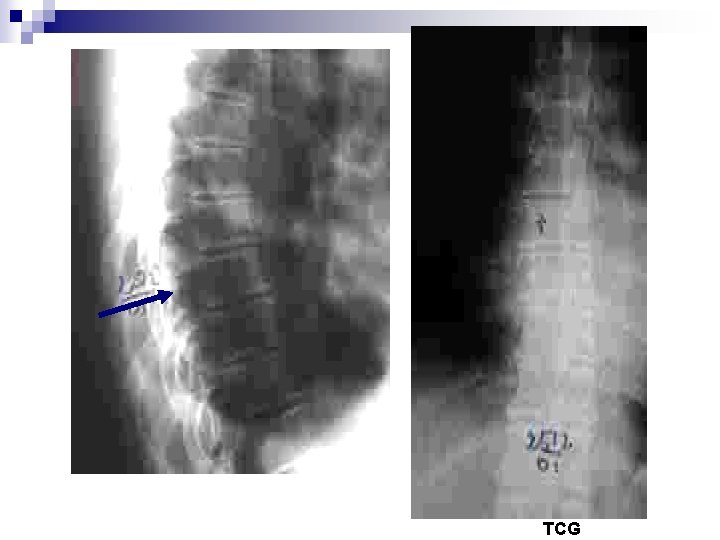

TCG

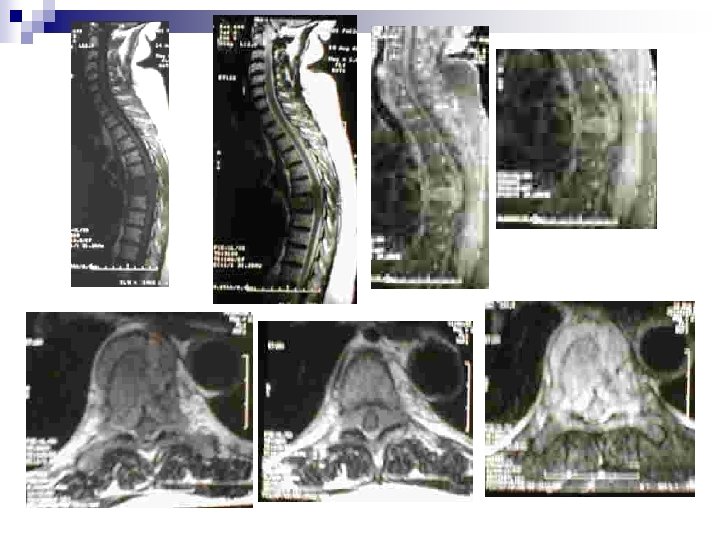

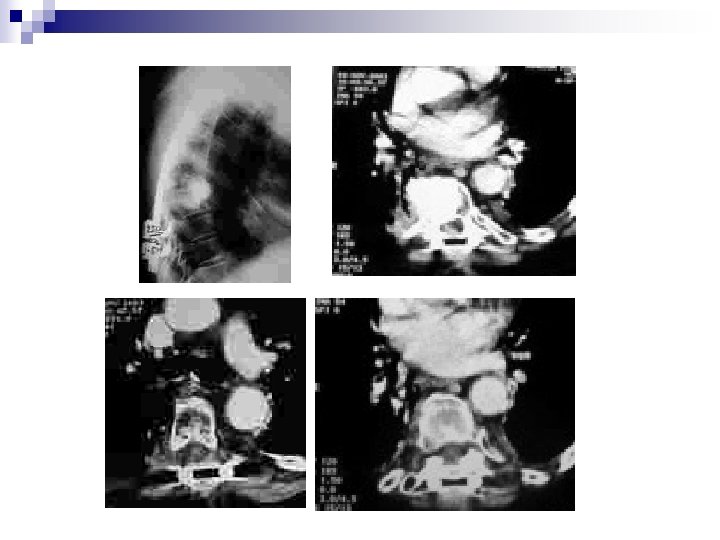

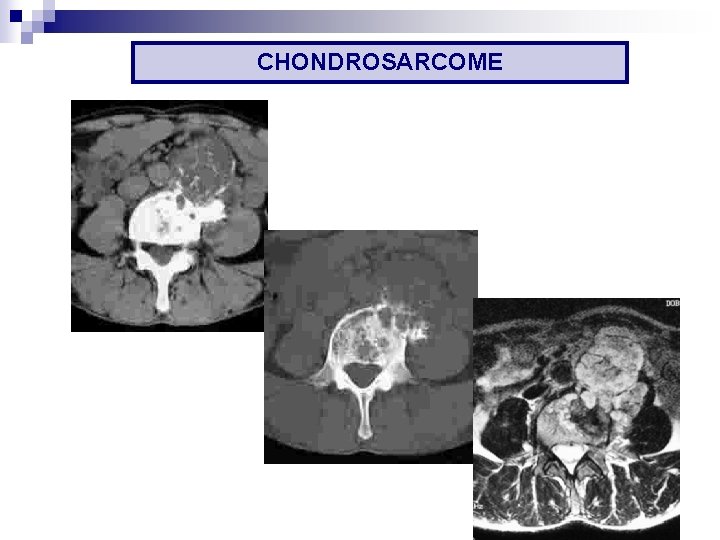

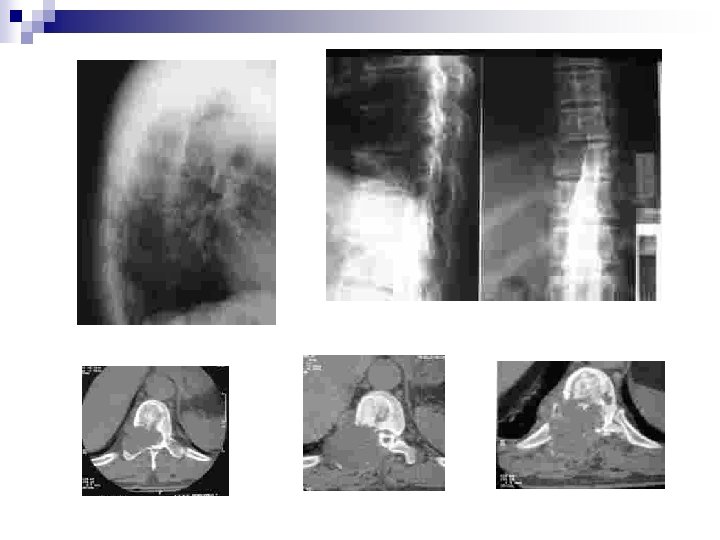

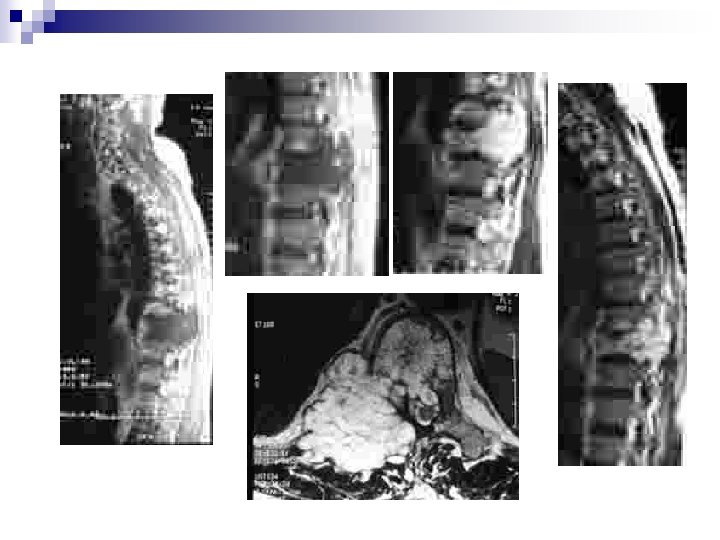

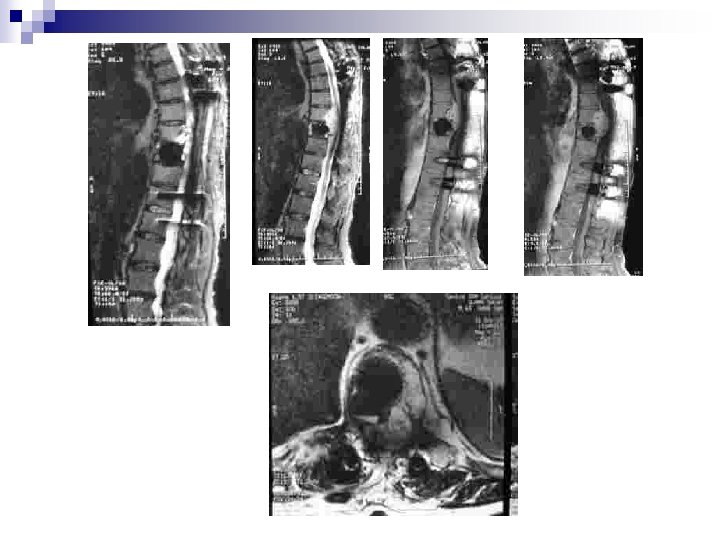

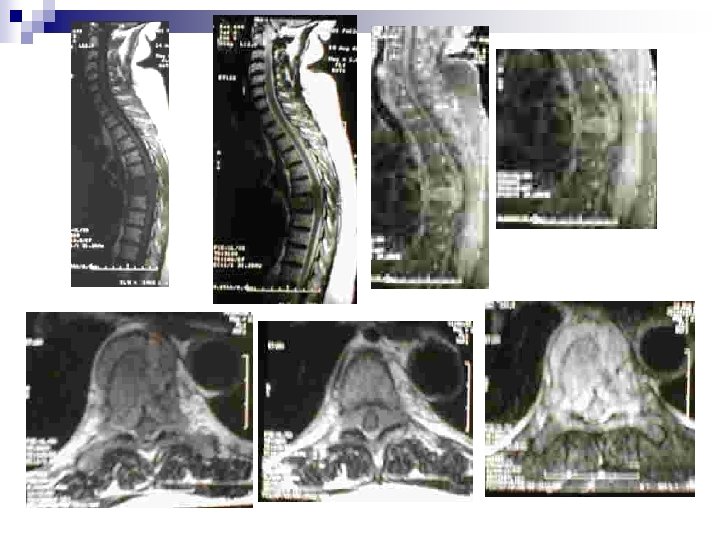

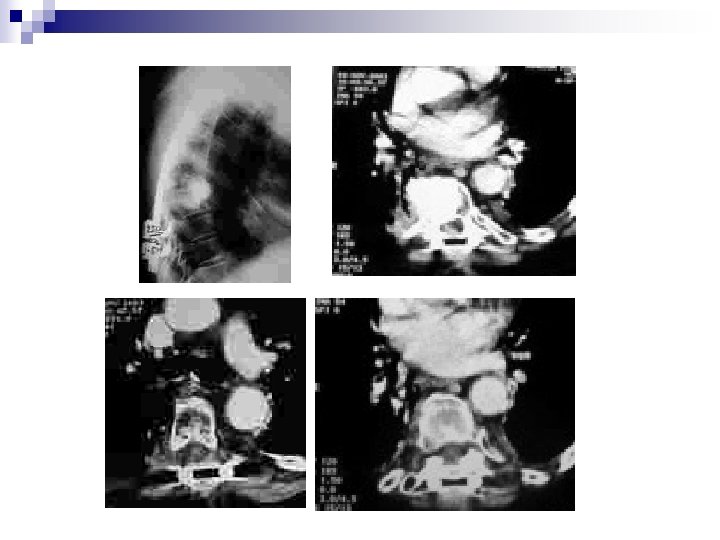

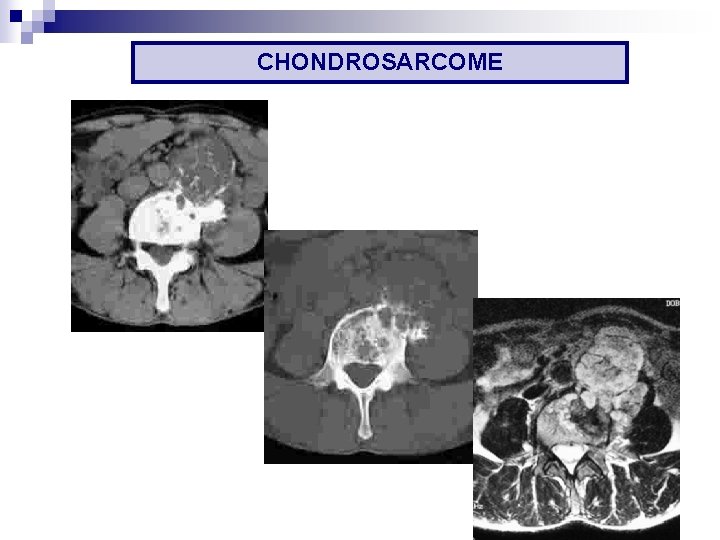

CHONDROSARCOME 4ème-6ème décennie M > F (2 ; 1) Primitif ou complication : Ostéochondrome solitaire (1%), exotoses multiples (20%) Thoracique > Sacrum

Rx et CT: calcification diffuses « en mottes » au sein d’une zone lytique à bords condensés. Masse tissus mous; extension vertébrale adjacente IRM variable (cartilage hyalin) >CT parties molles et espace épidural masses lobulées contenant des calcifications en mottes au sein des lésions osseuses et des extensions aux parties molles

CHONDROSARCOME

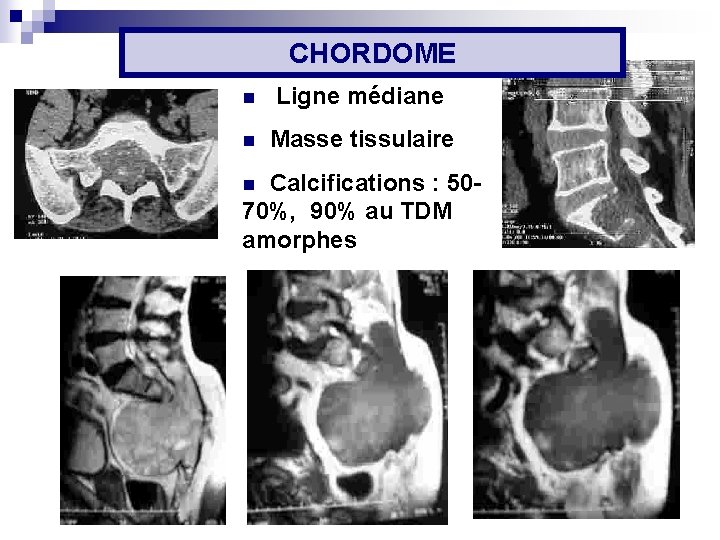

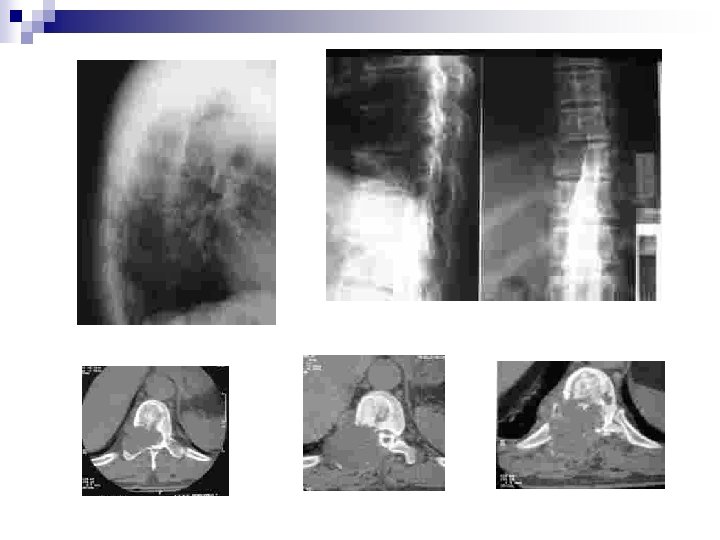

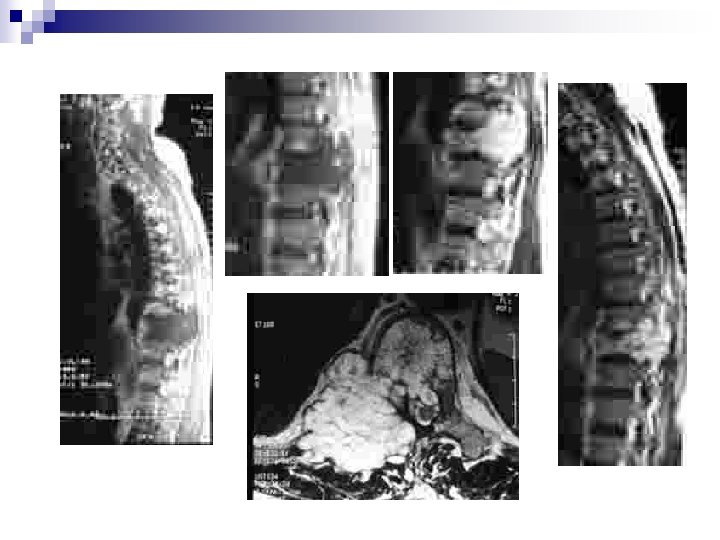

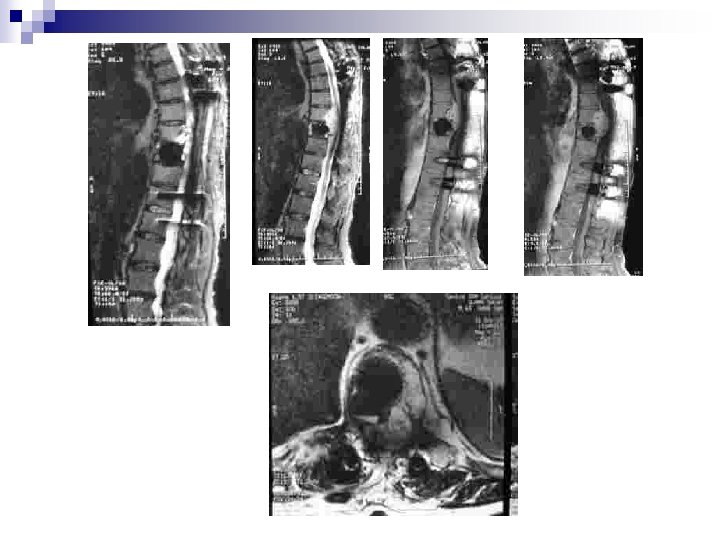

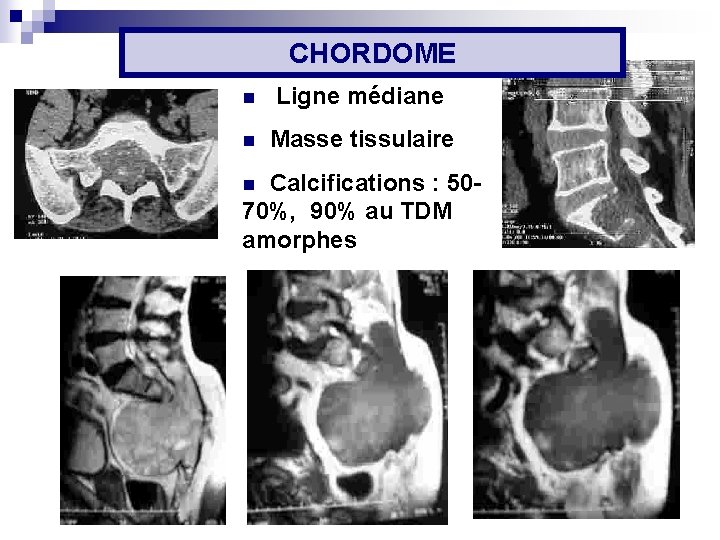

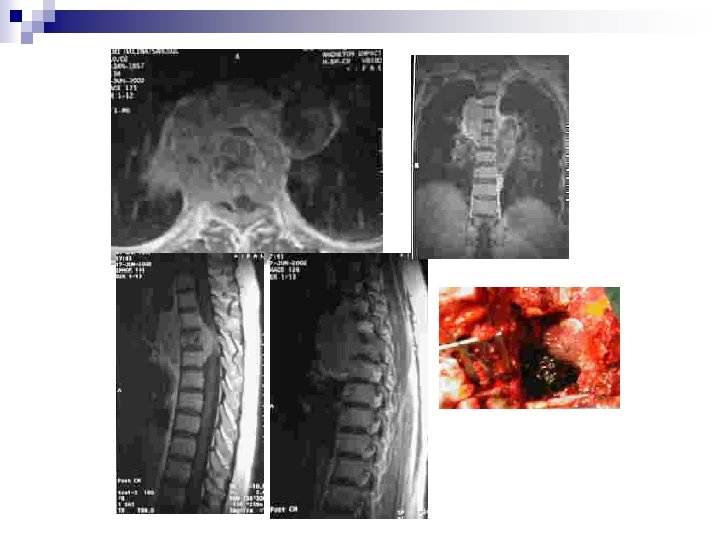

CHORDOME 4% T O M, 1 à 2% TOP 50 -70 ans, M > F (2: 1) 2 types: Chordome typique Chordome chondroïde 50% sacrum, 35% clivus, 15% rachis : C > L > T

CHORDOME n Ligne médiane n Masse tissulaire n Calcifications : 50 - 70%, 90% au TDM amorphes

OSTEOSARCOME 20 % de tous les sarcomes 3 premières décennies M > F Touche rarement le rachis Rx et CT lésion mixte ostéolytique et sclérosante Calcifications matrice osseuse, masse tissus mous IRM : signal variable: Hyper T 2 (haut grade), Hypo T 1 et T 2 (Ostéosarcome ostéoblastique)

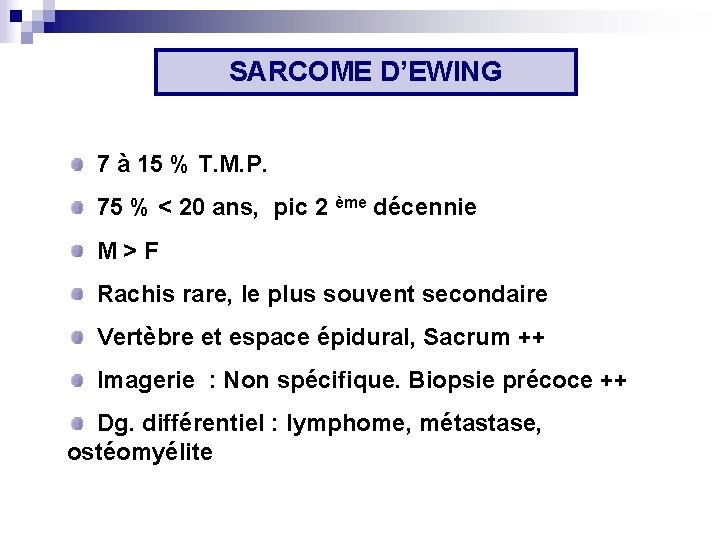

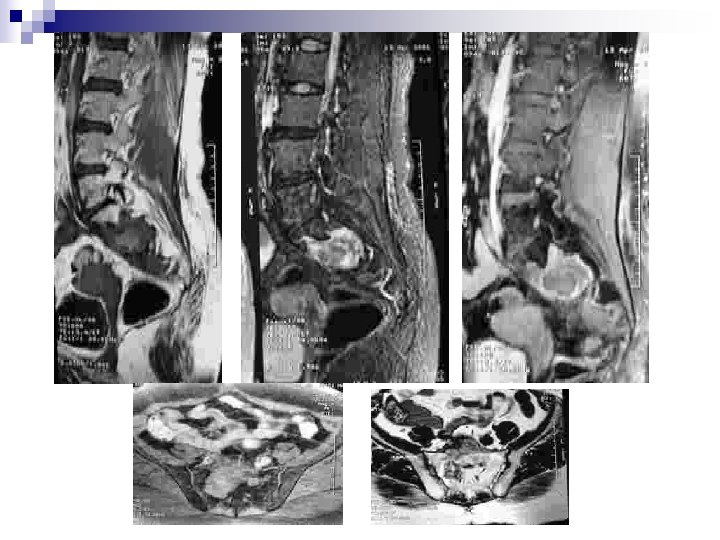

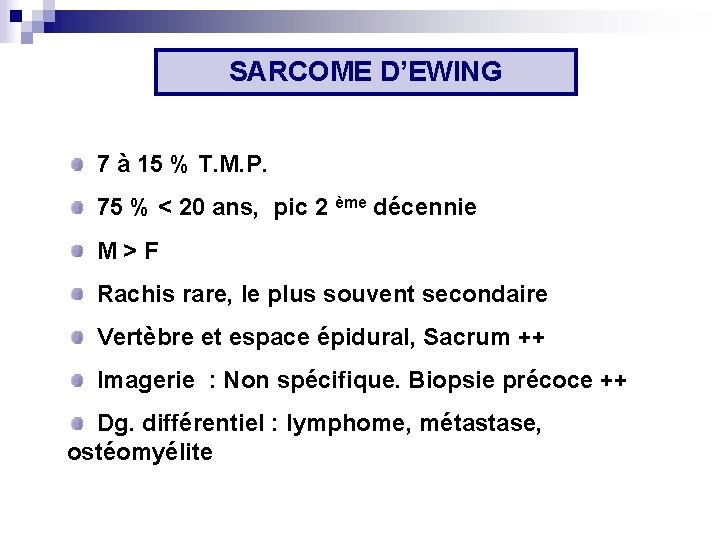

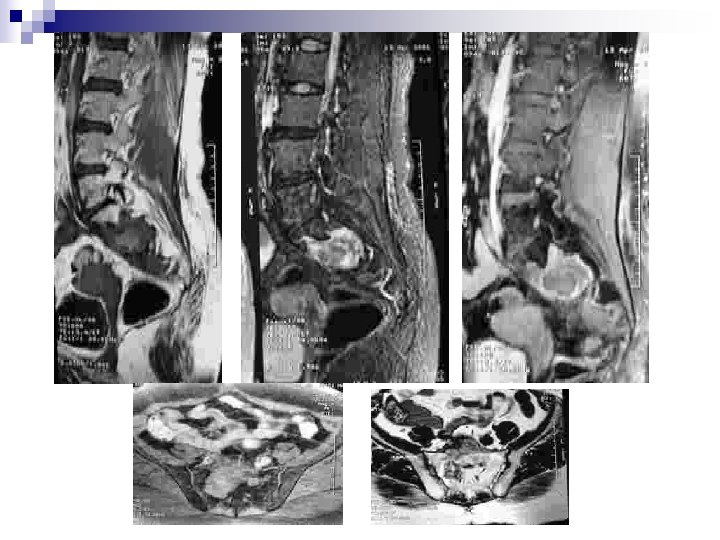

SARCOME D’EWING 7 à 15 % T. M. P. 75 % < 20 ans, pic 2 ème décennie M > F Rachis rare, le plus souvent secondaire Vertèbre et espace épidural, Sacrum ++ Imagerie : Non spécifique. Biopsie précoce ++ Dg. différentiel : lymphome, métastase, ostéomyélite

FIBROSARCOME n Extrêmement rare n Pas prédilection sexe ou âge n Lésion soufflante, lytique, n Expansive n Sans calcification

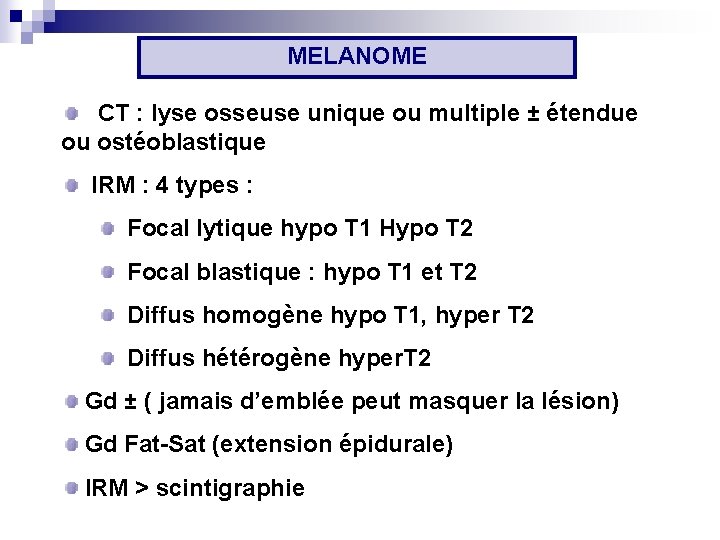

MELANOME CT : lyse osseuse unique ou multiple ± étendue ou ostéoblastique IRM : 4 types : Focal lytique hypo T 1 Hypo T 2 Focal blastique : hypo T 1 et T 2 Diffus homogène hypo T 1, hyper T 2 Diffus hétérogène hyper. T 2 Gd ± ( jamais d’emblée peut masquer la lésion) Gd Fat-Sat (extension épidurale) IRM > scintigraphie

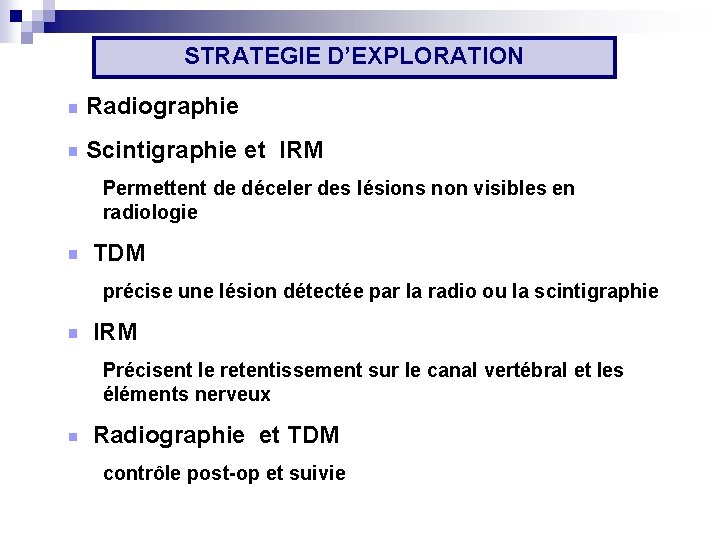

STRATEGIE D’EXPLORATION Radiographie Scintigraphie et IRM Permettent de déceler des lésions non visibles en radiologie TDM précise une lésion détectée par la radio ou la scintigraphie IRM Précisent le retentissement sur le canal vertébral et les éléments nerveux Radiographie et TDM contrôle post-op et suivie

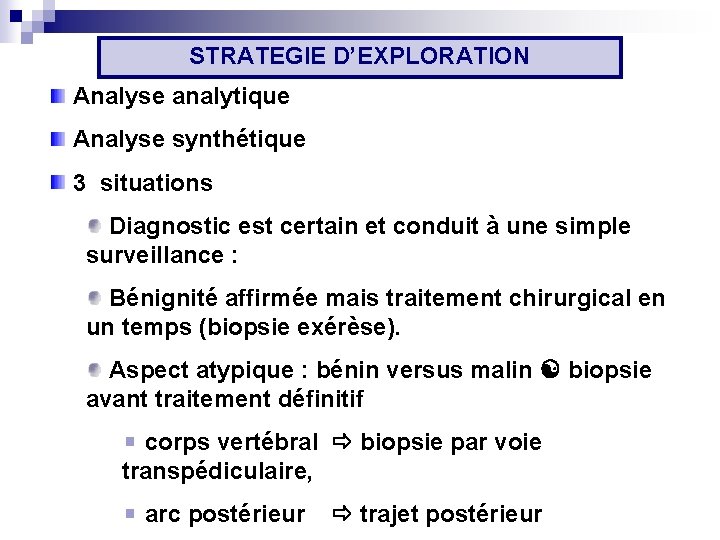

STRATEGIE D’EXPLORATION Analyse analytique Analyse synthétique 3 situations Diagnostic est certain et conduit à une simple surveillance : Bénignité affirmée mais traitement chirurgical en un temps (biopsie exérèse). Aspect atypique : bénin versus malin biopsie avant traitement définitif corps vertébral biopsie par voie transpédiculaire, arc postérieur trajet postérieur

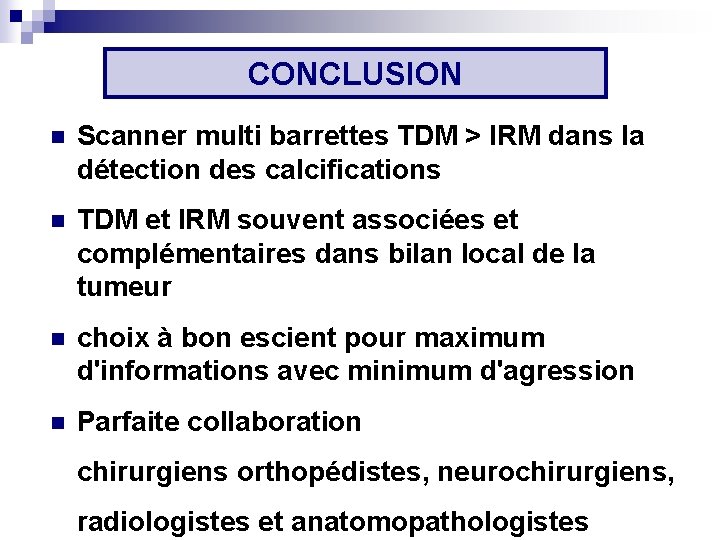

CONCLUSION n Scanner multi barrettes TDM > IRM dans la détection des calcifications n TDM et IRM souvent associées et complémentaires dans bilan local de la tumeur n choix à bon escient pour maximum d'informations avec minimum d'agression n Parfaite collaboration chirurgiens orthopédistes, neurochirurgiens, radiologistes et anatomopathologistes