La prvention prcoce des troubles du comportement de

La prévention précoce des troubles du comportement de l’enfant La santé publique au service de la santé individuelle ? Chubilleau Catherine, mardi 17 avril 2012, ASPES

La santé (selon l’OMS) « état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » … et ses déterminants Ø intérieurs, intrinsèques : Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

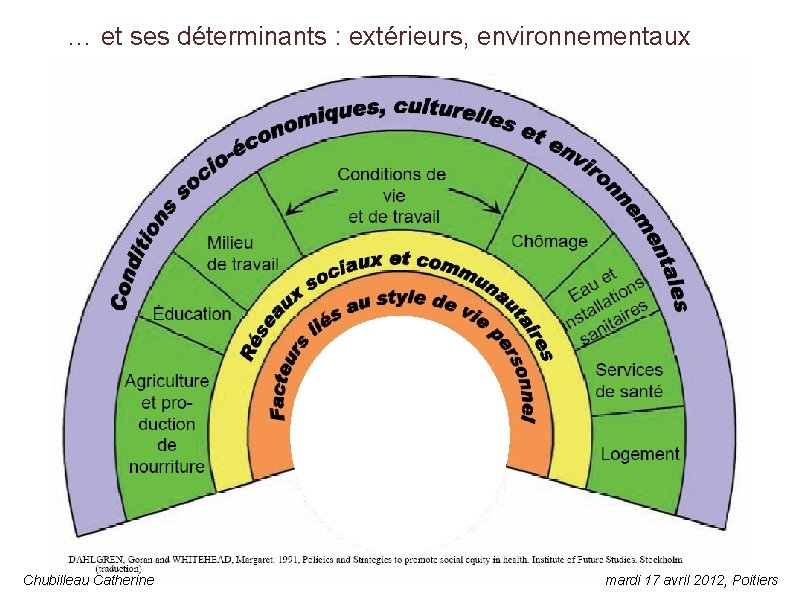

… et ses déterminants : extérieurs, environnementaux Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

Qu’est-ce que la santé publique ? Santé publique : phénomène de santé à l’échelon collectif Santé individuelle : phénomène de santé à l’échelon individuel la santé individuelle la santé publique bien-être physique, mental et social d’un individu Chubilleau Catherine d’une population mardi 17 avril 2012, Poitiers

Quels sont les objectifs de la santé publique ? Selon l’OMS (1985) : 1. assurer l’égalité de santé en réduisant les disparités sanitaires entre pays ou entre catégories socioprofessionnelles, 2. ajouter de la santé à la vie en donnant aux individus les moyens d’une plénitude physique et psychique optimale, 3. ajouter de la santé à la vie en diminuant la morbidité et l’incapacité, 4. ajouter des années à la vie en luttant contre la mort prématurée, en allongeant l’espérance de vie. Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers in Santé publique. Lévy A. Cazaban M. Duffour J. Jourdan R. Masson. 1995

Comment atteindre ces 4 objectifs ? Pour atteindre ces 4 objectifs, la santé publique s’appuie sur : 1. l’épidémiologie 2. les actions de santé publique 3. l’organisation sanitaire et sociale in Santé publique. Lévy A. Cazaban M. Duffour J. Jourdan R. Masson. 1995. Epidémiologie : « l’étude de la dynamique des phénomènes de santé dans les populations dans le but de mettre en évidence les facteurs qui les déterminent ainsi que le rôle de ces facteurs et de mettre en œuvre les mesures de correction appropriées. » Selon D. Schwarz, in Santé publique. Sous la dir. de G. Brücker et D. Fassin. Ellipses. 1989 Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

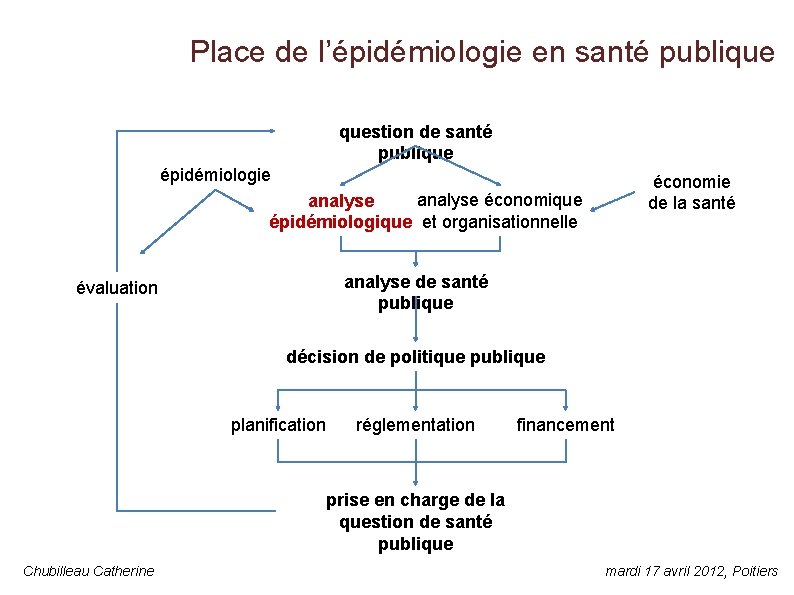

Place de l’épidémiologie en santé publique question de santé publique épidémiologie économie de la santé analyse économique analyse épidémiologique et organisationnelle analyse de santé publique évaluation décision de politique publique planification réglementation financement prise en charge de la question de santé publique Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

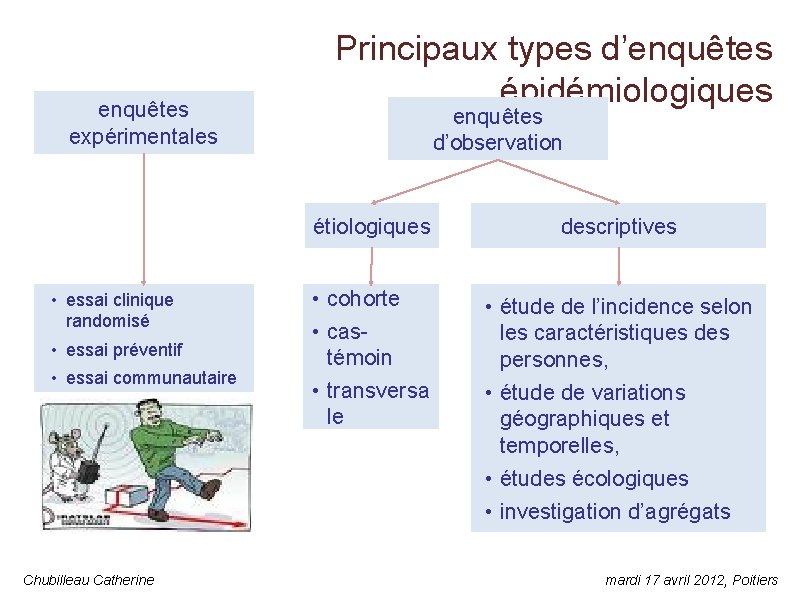

Pourquoi l’épidémiologie ? Objectifs de l’épidémiologie : • mesurer, observer, surveiller, décrire Ø épidémiologie descriptive = formuler des hypothèses. . . dont la surveillance sanitaire • comparer, analyser Ø épidémiologie étiologique = tester ces hypothèses Ø épidémiologie expérimentale = appréhender la relation causale pour agir : prévenir ou guérir Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

enquêtes expérimentales • essai clinique randomisé • essai préventif • essai communautaire Chubilleau Catherine Principaux types d’enquêtes épidémiologiques enquêtes d’observation étiologiques descriptives • cohorte • castémoin • transversa le • étude de l’incidence selon les caractéristiques des personnes, • étude de variations géographiques et temporelles, • études écologiques • investigation d’agrégats mardi 17 avril 2012, Poitiers

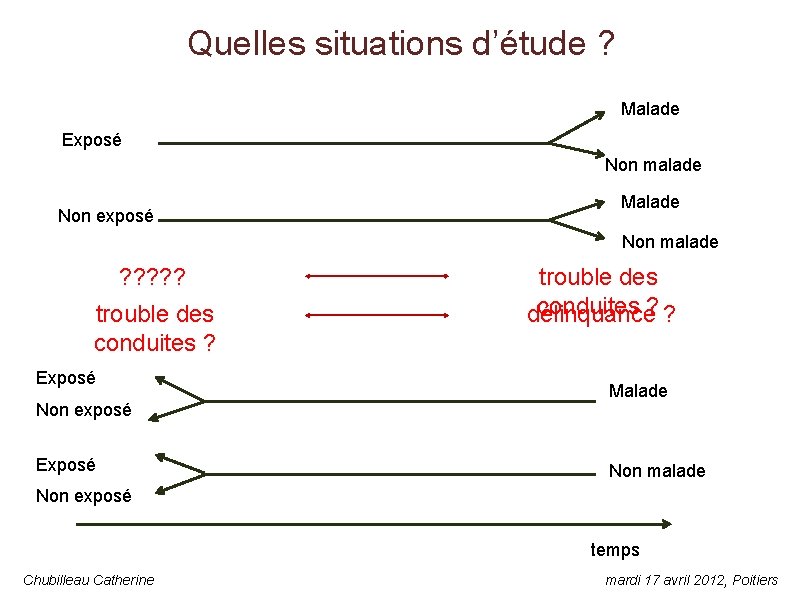

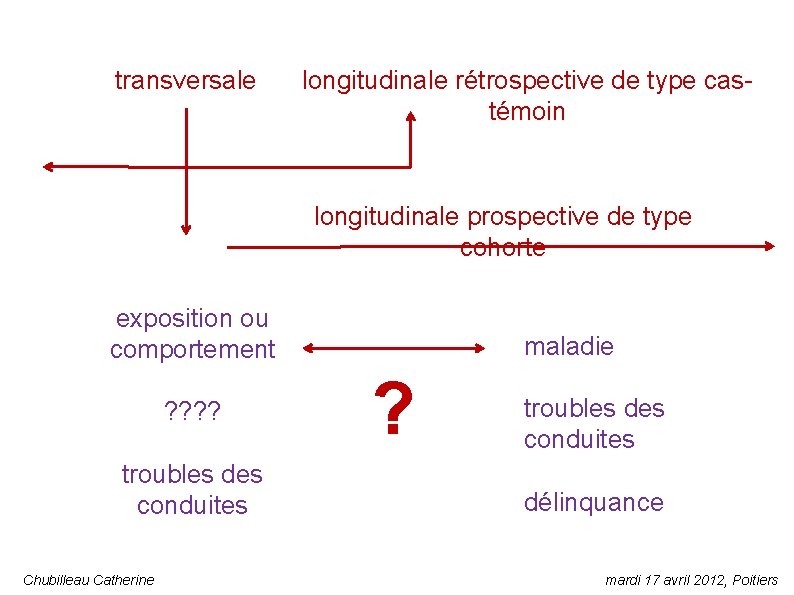

Quelles situations d’étude ? Malade Exposé Non malade Non exposé Malade Non malade ? ? ? trouble des conduites ? Exposé Non exposé Exposé trouble des conduites ? délinquance ? Malade Non malade Non exposé temps Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

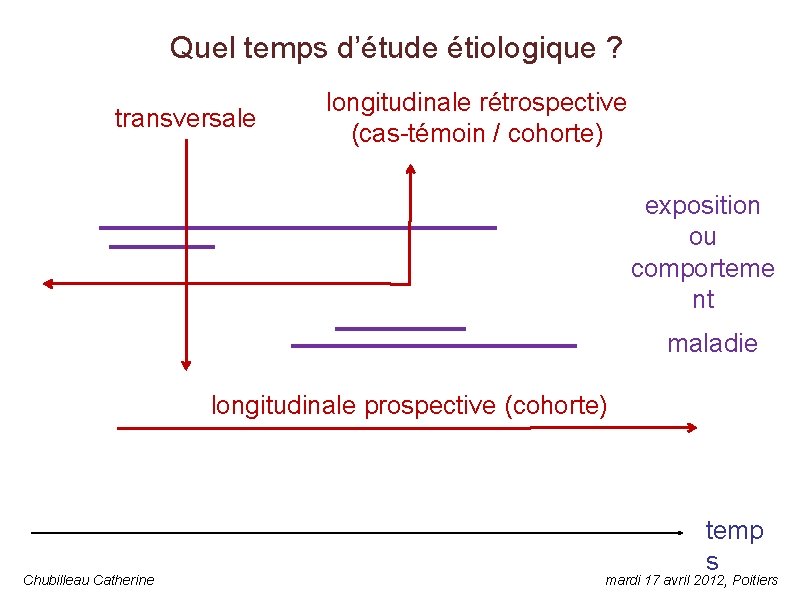

Quel temps d’étude étiologique ? transversale longitudinale rétrospective (cas-témoin / cohorte) exposition ou comporteme nt maladie longitudinale prospective (cohorte) Chubilleau Catherine temp s mardi 17 avril 2012, Poitiers

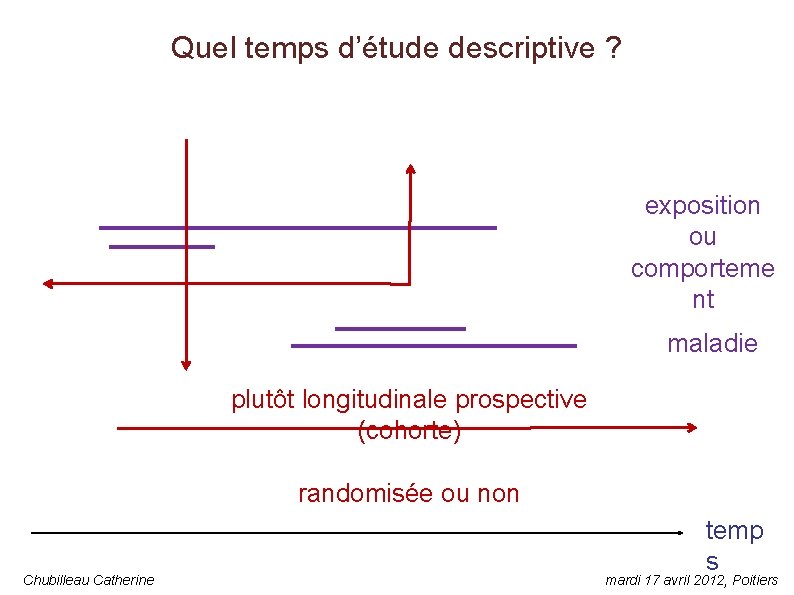

Quel temps d’étude descriptive ? exposition ou comporteme nt maladie plutôt longitudinale prospective (cohorte) randomisée ou non Chubilleau Catherine temp s mardi 17 avril 2012, Poitiers

transversale longitudinale rétrospective de type castémoin longitudinale prospective de type cohorte exposition ou comportement ? ? troubles des conduites Chubilleau Catherine maladie ? troubles des conduites délinquance mardi 17 avril 2012, Poitiers

Les principaux critères de causalité d’une relation entre deux variables Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

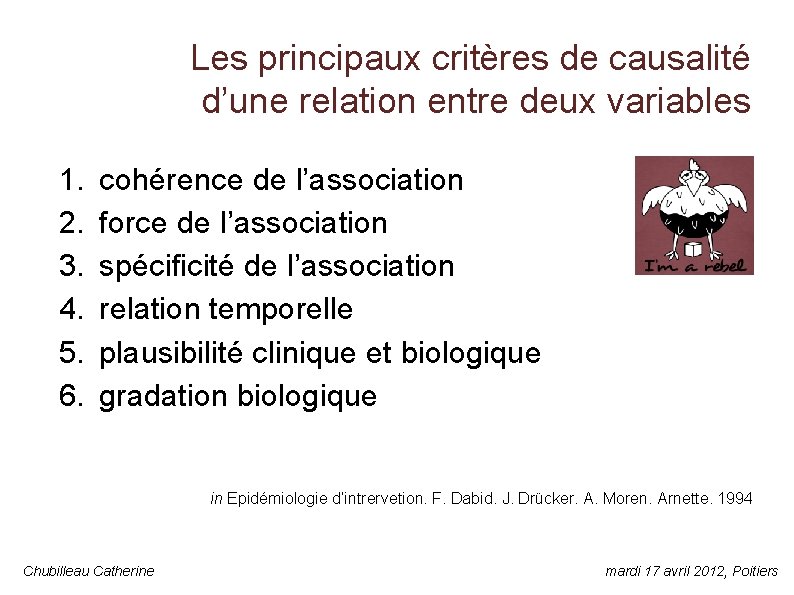

Les principaux critères de causalité d’une relation entre deux variables 1. 2. 3. 4. 5. 6. cohérence de l’association force de l’association spécificité de l’association relation temporelle plausibilité clinique et biologique gradation biologique in Epidémiologie d’intrervetion. F. Dabid. J. Drücker. A. Moren. Arnette. 1994 Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

La délinquance des mineurs en France Quelques données Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

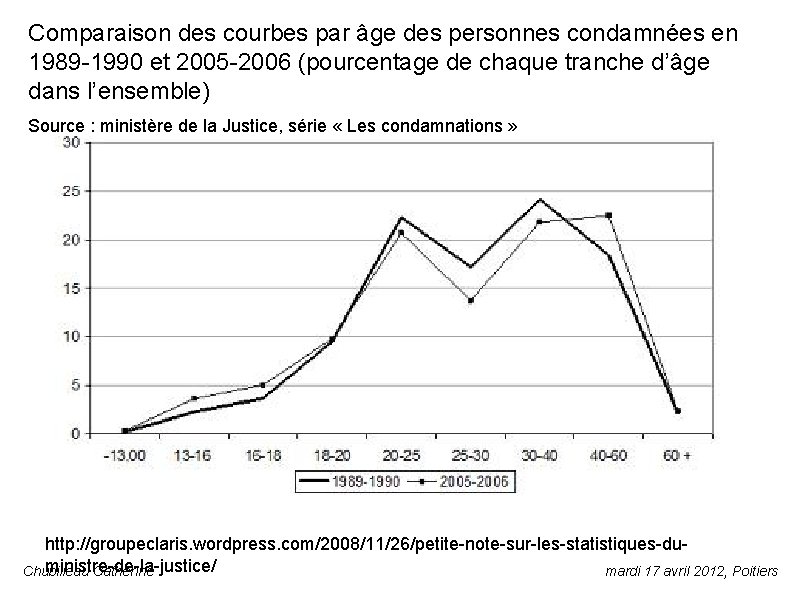

Comparaison des courbes par âge des personnes condamnées en 1989 -1990 et 2005 -2006 (pourcentage de chaque tranche d’âge dans l’ensemble) Source : ministère de la Justice, série « Les condamnations » http: //groupeclaris. wordpress. com/2008/11/26/petite-note-sur-les-statistiques-duministre-de-la-justice/ Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

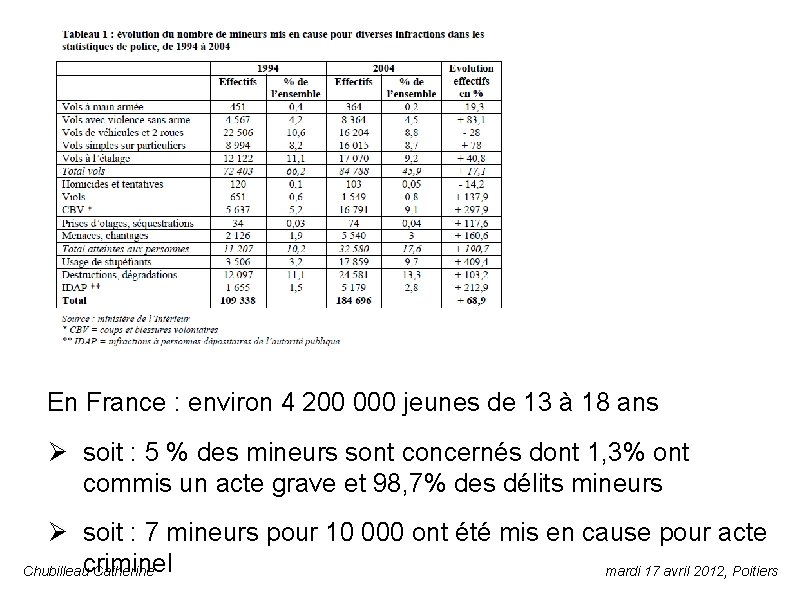

En France : environ 4 200 000 jeunes de 13 à 18 ans Ø soit : 5 % des mineurs sont concernés dont 1, 3% ont commis un acte grave et 98, 7% des délits mineurs Ø soit : 7 mineurs pour 10 000 ont été mis en cause pour acte Chubilleaucriminel Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

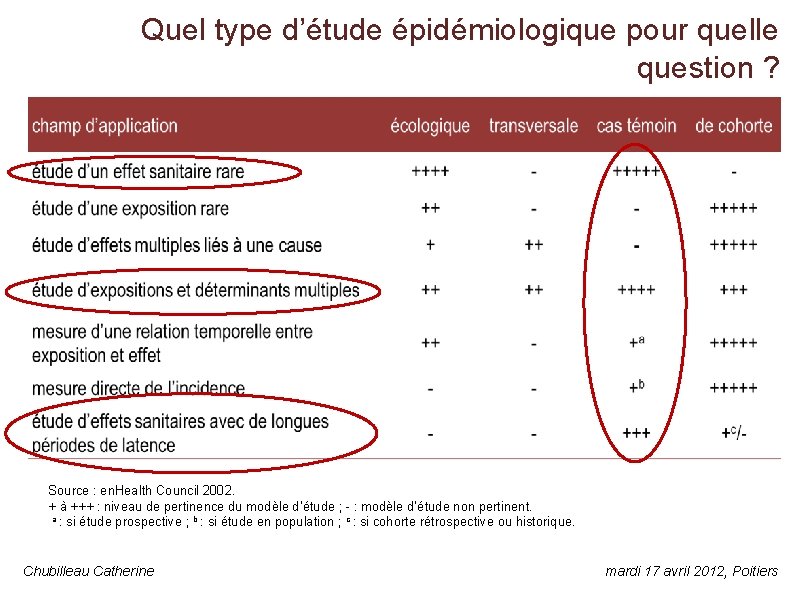

Quel type d’étude épidémiologique pour quelle question ? Source : en. Health Council 2002. + à +++ : niveau de pertinence du modèle d’étude ; - : modèle d’étude non pertinent. a : si étude prospective ; b : si étude en population ; c : si cohorte rétrospective ou historique. Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

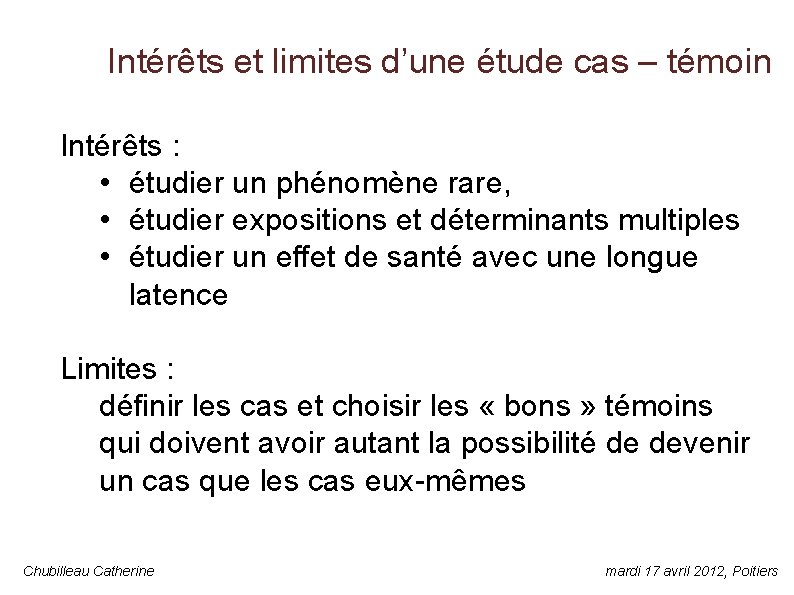

Intérêts et limites d’une étude cas – témoin Intérêts : • étudier un phénomène rare, • étudier expositions et déterminants multiples • étudier un effet de santé avec une longue latence Limites : définir les cas et choisir les « bons » témoins qui doivent avoir autant la possibilité de devenir un cas que les cas eux-mêmes Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

Pour le sociologue L. Mucchielli, l’environnement socioéconomique joue un rôle-clé : dans des cités en voie de ghettoïsation, à taux de chômage et d’échec scolaire très importants, l’absence de perspectives d’avenir provoque désespoir et sentiment d’injustice. Un contexte propice au développement de la délinquance des jeunes, notamment pour les comportements les plus graves. Pour Sébastian Roché, davantage intéressé par les causes individuelles et se référant à plusieurs disciplines (de fait, on le rangerait plutôt du côté des « criminologues » ), l’origine sociale de la délinquance n’est au contraire pas toujours évidente : « Les jeunes de milieux aisés volent autant en supermarché que ceux des couches modestes, ils fument plus de cannabis et en vendent également plus souvent. » Pour lui, la délinquance dépendrait aussi de la qualité des relations parents-enfants, de la fréquentation des copains ou du rapport à l’école. Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers http: //www. scienceshumaines. com/delinquance-comment-interpreter-les-

Que pensez-vous de l'idée de réduire l'âge de la responsabilité pénale à 12 ans ? Laurent Mucchielli : « Je ne suis pas du tout hostile à l'idée de responsabilité individuelle, à condition qu'elle n'exclue pas l'idée de responsabilité collective. J'estime que nous sommes tous responsables de la façon dont grandissent les enfants, parce que nous ne sommes pas simplement une collection d'individus, nous formons ensemble une société. » http: //www. lemonde. fr/politique/article/2008/12/10/laurent-muchielli-la-delinquance-desmineurs-n-est-pas-en-augmentation_1129156_823448. html Proverbe africain : « Il faut un village pour élever un enfant. » Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

Troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent Expertise collective INSERM de 2005 de 12 experts et 7 experts auditionnés plus de 1000 articles et documents analysés et A propos de l’expertise collective de l’Inserm sur le troubles des conduites: quelques problèmes critiques de la pédopsychiatrie contemporaine. N. Georgieff. Psychiatrie de l’enfant. 2008. Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

Définitions Trouble des conduites : « comportement dans lequel sont transgressées les règles sociales. Ce trouble se situe donc à l’interface et à l’intersection de la psychiatrie, du domaine social et de la justice. » CIM-10 : conduites répétitives et persistantes dans lesquelles sont bafoués les droits des autres ou les normes et règles sociales, avec une notion de durée d’au moins 6 mois, correspondant à 23 symptômes DSM-IV : définition des troubles des conduites associant trois types de critères (diagnostiques (conduites agressives), retentissement sur le fonctionnement social, Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers scolaire ou professionnel, personnalité asociale).

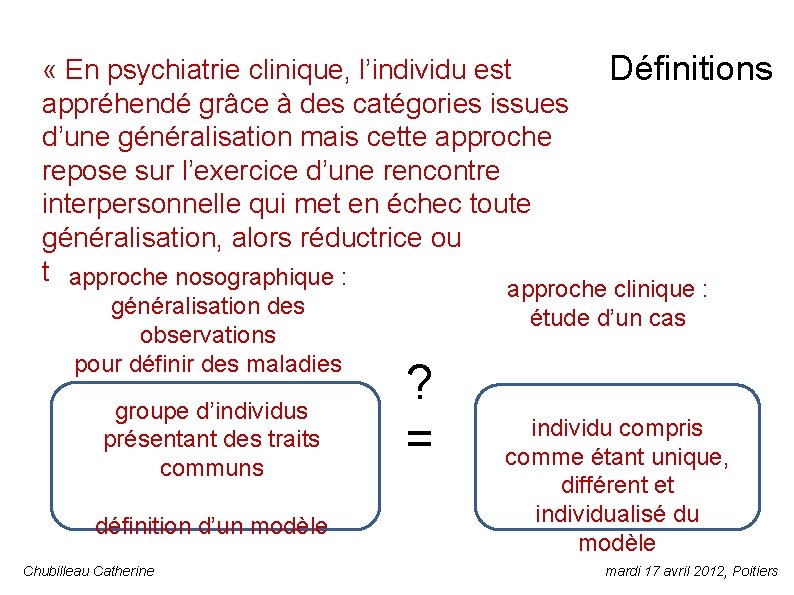

« En psychiatrie clinique, l’individu est appréhendé grâce à des catégories issues d’une généralisation mais cette approche repose sur l’exercice d’une rencontre interpersonnelle qui met en échec toute généralisation, alors réductrice ou totalitaire. » approche nosographique : généralisation des observations pour définir des maladies groupe d’individus présentant des traits communs définition d’un modèle Chubilleau Catherine Définitions approche clinique : étude d’un cas ? = individu compris comme étant unique, différent et individualisé du modèle mardi 17 avril 2012, Poitiers

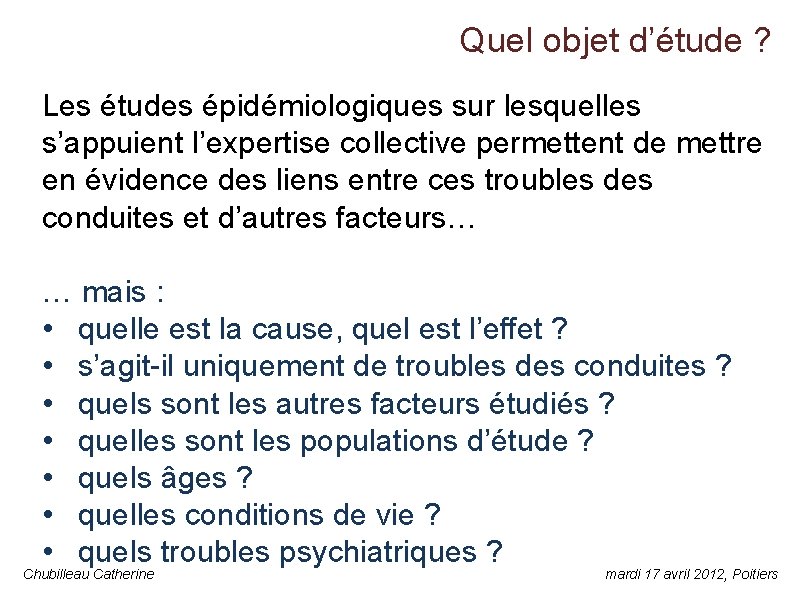

Quel objet d’étude ? Les études épidémiologiques sur lesquelles s’appuient l’expertise collective permettent de mettre en évidence des liens entre ces troubles des conduites et d’autres facteurs… … mais : • quelle est la cause, quel est l’effet ? • s’agit-il uniquement de troubles des conduites ? • quels sont les autres facteurs étudiés ? • quelles sont les populations d’étude ? • quels âges ? • quelles conditions de vie ? • quels troubles psychiatriques ? Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

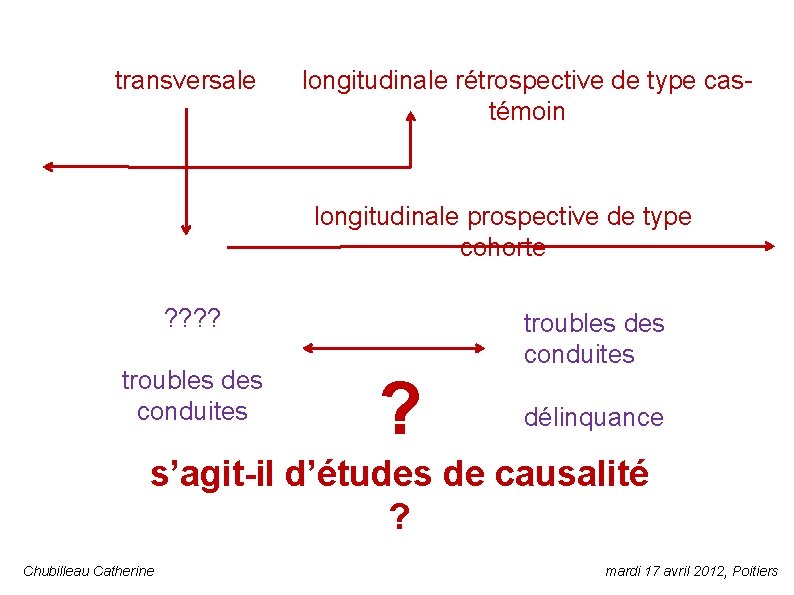

transversale longitudinale rétrospective de type castémoin longitudinale prospective de type cohorte ? ? troubles des conduites ? troubles des conduites délinquance s’agit-il d’études de causalité ? Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

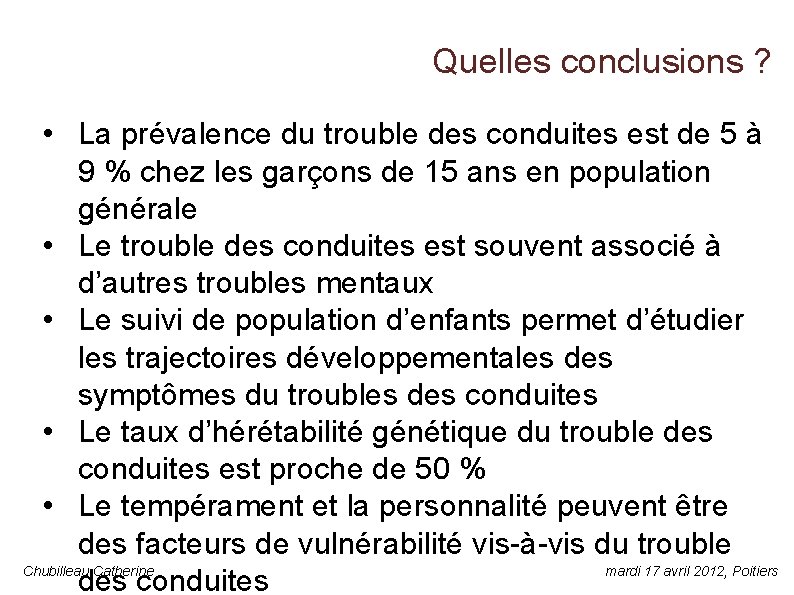

Quelles conclusions ? • La prévalence du trouble des conduites est de 5 à 9 % chez les garçons de 15 ans en population générale • Le trouble des conduites est souvent associé à d’autres troubles mentaux • Le suivi de population d’enfants permet d’étudier les trajectoires développementales des symptômes du troubles des conduites • Le taux d’hérétabilité génétique du trouble des conduites est proche de 50 % • Le tempérament et la personnalité peuvent être des facteurs de vulnérabilité vis-à-vis du trouble Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers des conduites

Quelles conclusions ? • Pendant la période périnatale, des évènements sont susceptibles de contribuer à la survenue d’un trouble des conduites • La genèse et la persistance du trouble des conduites sont influencées par des facteurs familiaux et environnementaux • Des déficits neurocognitifs sont impliqués dans le trouble des conduites • Le diagnostic du trouble des conduites nécessite une évaluation rigoureuse plurimodale Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

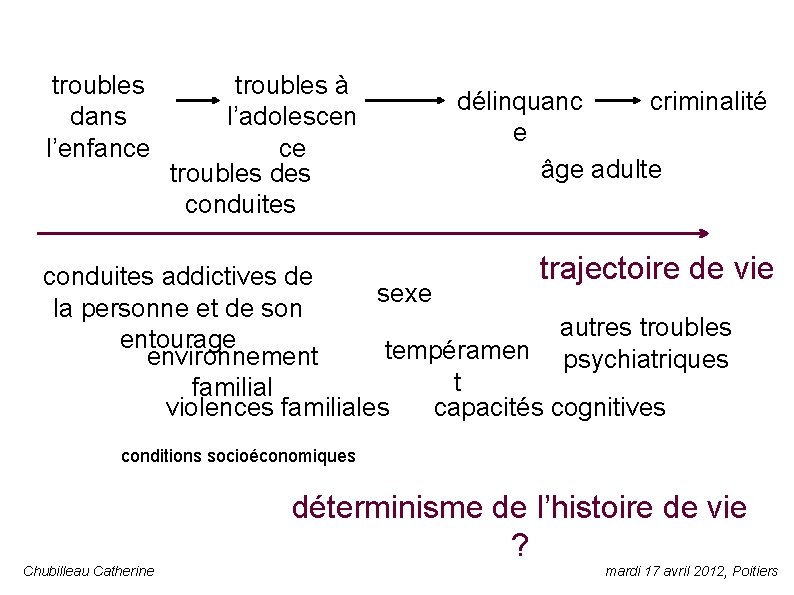

troubles dans l’enfance troubles à l’adolescen ce troubles des conduites délinquanc criminalité e âge adulte trajectoire de vie conduites addictives de sexe la personne et de son autres troubles entourage tempéramen psychiatriques environnement t familial violences familiales capacités cognitives conditions socioéconomiques Chubilleau Catherine déterminisme de l’histoire de vie ? mardi 17 avril 2012, Poitiers

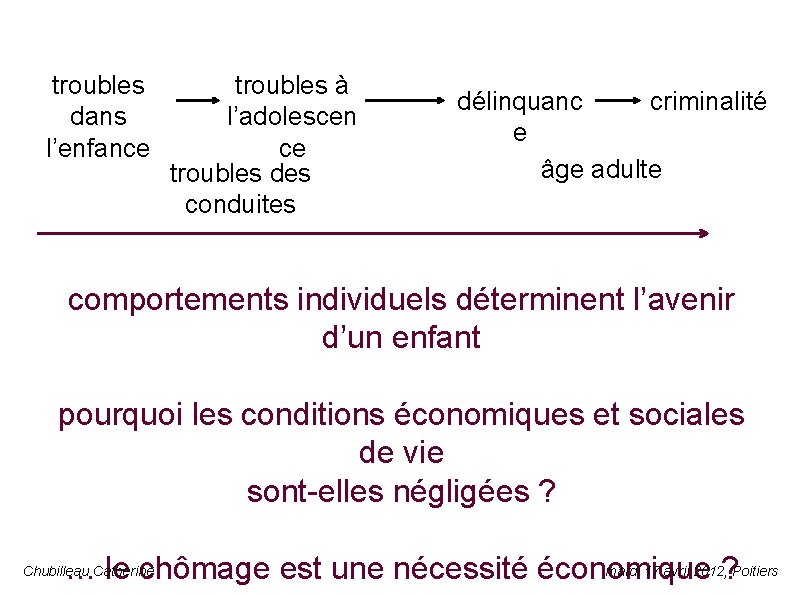

troubles dans l’enfance troubles à l’adolescen ce troubles des conduites délinquanc criminalité e âge adulte comportements individuels déterminent l’avenir d’un enfant pourquoi les conditions économiques et sociales de vie sont-elles négligées ? mardi 17 avril 2012, Poitiers … le chômage est une nécessité économique ? Chubilleau Catherine

Des conclusions abusives ? • Psychiatrie : discipline médicale ou de sciences humaines ? • Ne peut-on avoir qu’une position prédictive ? • Prédire l’évolution d’une pathologie « non psychiatrique » est déjà difficile : qui peut prédire l’évolution d’un cas en psychiatrie ? • Quelles sont les capacités prédictives de ces troubles ? • Le dépistage de ces troubles est-il le seul qui permettrait de modifier une trajectoire de vie ? • Compte tenu des incertitudes. . . inhérentes à la psychiatrie ? Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers • Ne commence-t-on pas à envisager une origine

santé publique : observation au niveau collectif santé individuelle : observation au niveau individuel l’exception confirme toujours la règle : le blouson doré ou le jeune qui s’en sort Tout ça pour quoi ? Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

La Prévention de la délinquance des jeunes « Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. » Socrate cité par… … Jean-Marie Bockel, secrétaire d’état à la justice, dans son rapport au président de la République de novembre 2010 Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

« Ces faits se déclinent dans trois champs principaux. 1. Dans les familles : ● toute puissance de certains enfants conduisant à l’anomie, ● effet d’éviction des parents dans certaines familles, ● démission parentale dans d’autres, ● création d’une économie intrafamiliale de survie basée sur les trafics, mardi 17 avril 2012, Poitiers crise de notre modèle d’intégration républicaine. Chubilleau Catherine ●

2. A l’école : ● ● constat d’échec unanime quant aux 150. 000 mineurs qui sortent chaque année du système scolaire sans formation ni diplôme, absentéisme et décrochage scolaire conduisant à l’émergence d’une catégorie de jeunes sans repères, livrés à la rue, devenant des cibles privilégiées pour la délinquance et l’intégrisme religieux. 3. Sur la voie publique : ● phénomène d’occupation de l’espace public par des bandes, rajeunissement dans leur composition et apparition de Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers groupes de filles tournés vers la délinquance, ●

![« […] Cette approche fait ainsi apparaître trois grands chantiers structurants : ● « […] Cette approche fait ainsi apparaître trois grands chantiers structurants : ●](http://slidetodoc.com/presentation_image_h/1e4a49bdbd00e9012dd66a457e91f883/image-37.jpg)

« […] Cette approche fait ainsi apparaître trois grands chantiers structurants : ● ● ● Le soutien indispensable à la parentalité La restauration de la citoyenneté par l’école et sur l’ensemble du territoire de la République La mise en œuvre d’une stratégie volontariste de reconquête de l’espace public. » Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

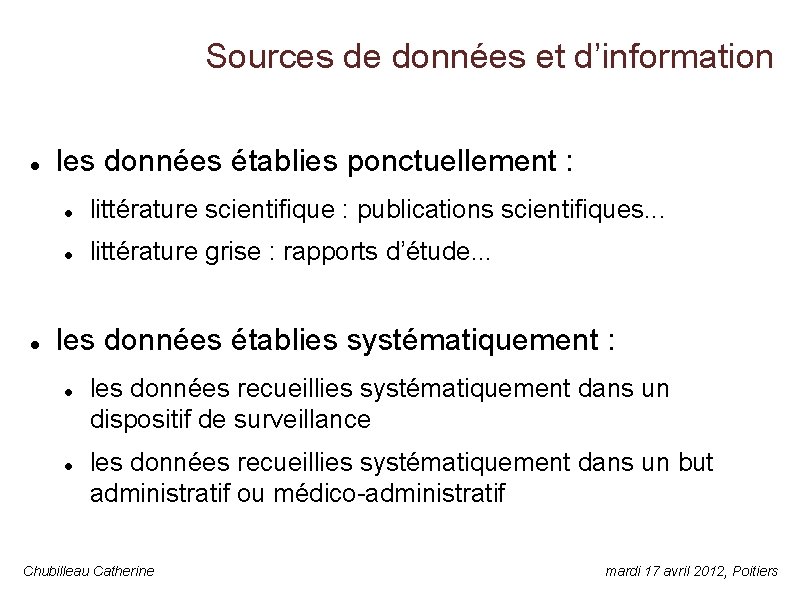

Sources de données et d’information les données établies ponctuellement : littérature scientifique : publications scientifiques. . . littérature grise : rapports d’étude. . . les données établies systématiquement : les données recueillies systématiquement dans un dispositif de surveillance les données recueillies systématiquement dans un but administratif ou médico-administratif Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

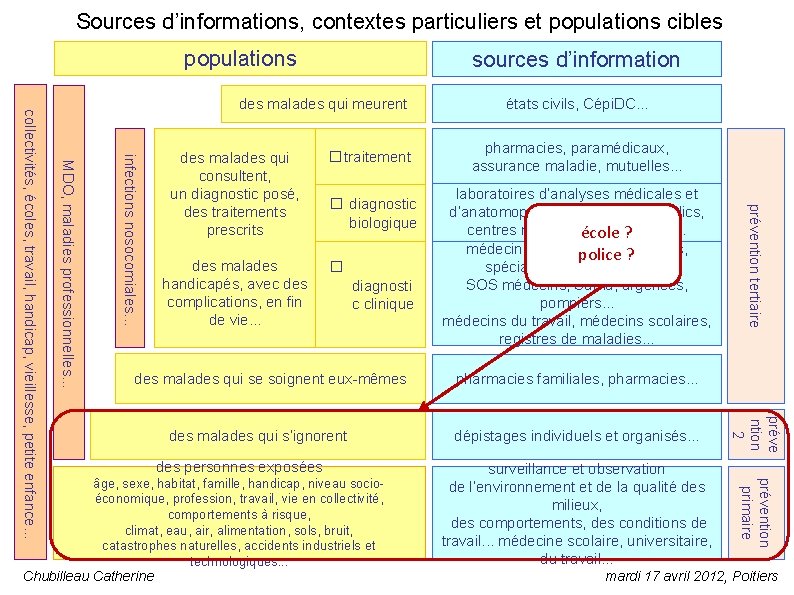

Sources d’informations, contextes particuliers et populations cibles populations sources d’information des malades qui consultent, un diagnostic posé, des traitements prescrits des malades handicapés, avec des complications, en fin de vie. . . � traitement � diagnostic biologique � diagnosti c clinique des malades qui se soignent eux-mêmes âge, sexe, habitat, famille, handicap, niveau socioéconomique, profession, travail, vie en collectivité, comportements à risque, climat, eau, air, alimentation, sols, bruit, catastrophes naturelles, accidents industriels et technologiques. . . Chubilleau Catherine laboratoires d’analyses médicales et d’anatomopathologie privés et publics, centres nationaux de référence. . . école ? médecins libéraux et hospitaliers, police ? spécialistes et généralistes, SOS médecins, Samu, urgences, pompiers. . . médecins du travail, médecins scolaires, registres de maladies. . . pharmacies familiales, pharmacies. . . dépistages individuels et organisés. . . surveillance et observation de l’environnement et de la qualité des milieux, des comportements, des conditions de travail. . . médecine scolaire, universitaire, du travail. . . prévention primaire des personnes exposées pharmacies, paramédicaux, assurance maladie, mutuelles. . . préve ntion 2 des malades qui s’ignorent états civils, Cépi. DC. . . prévention tertiaire infections nosocomiales. . . MDO, maladies professionnelles. . . collectivités, écoles, travail, handicap, vieillesse, petite enfance. . . des malades qui meurent mardi 17 avril 2012, Poitiers

Ces approches relèvent de la seule responsabilité individuelle. Ø Répondent-elles aux réelles questions ? Ø Apportent-elles une ou plus solutions efficaces ? Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

Faut-il couper le blé tendre sans s’être interrogé sur le village qui l’a semé et le terreau qui le nourrit ? Je vous remercie de votre attention. Chubilleau Catherine mardi 17 avril 2012, Poitiers

- Slides: 41