LA LIBERAZIONE La guerra di Piero Dopo la

LA LIBERAZIONE La guerra di Piero

Dopo la Seconda guerra mondiale si rafforzò maggiormente anche negli artisti un giudizio negativo sulla guerra , soprattutto critico definendola stupida, disumana ed inutile e mettendo da parte i valori di eroismo che erano stati esaltati negli anni precedenti. Anche la canzone “La guerra di Piero” del cantautore genovese Fabrizio De André , reputato come uno dei pilastri della musica italiana , non fa eccezione, infatti nonostante parli di un’impresa militare non ne esalta l’eroismo bensì parla del pericolo e del gesto coraggioso ed istintivo del soldato.

Si presenta come una specie di ballata popolare a due voci: quella del narratore esterno, indirizzata a Piero e pertanto espressa in seconda persona, e quella che riporta in prima persona i pensieri di quest’ultimo (nel testo esplicitati dalle virgolette).

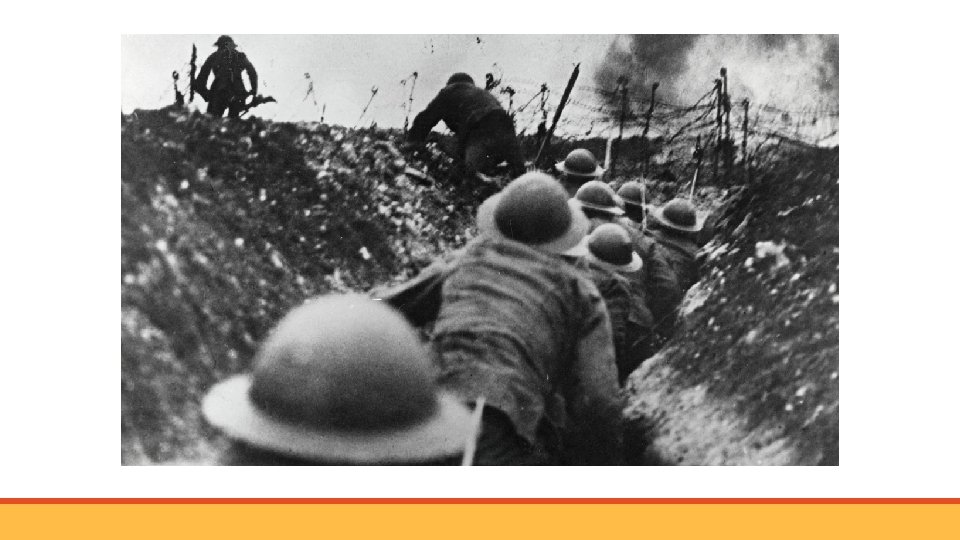

Spiegazione de «La guerra di Piero» Dormi sepolto in un campo di grano Non è la rosa non è il tulipano Che ti fan veglia dall'ombra dei fossi Ma son mille papaveri rossi Lungo le sponde del mio torrente Voglio che scendano I lucci argentati Non più I cadaveri dei soldati Portati in braccio dalla corrente Così dicevi ed era inverno E come gli altri verso l'inferno Te ne vai triste come chi deve Il vento ti sputa in faccia la neve Nella prima strofa l’autore usa elementi del paesaggio per simboleggiare il contrasto tra la morte di Piero e la vita che continua: il grano che rimanda al raccolto e al pane, i papaveri rossi che sono fiori di campo, spontanei ma rossi come il sangue versato. L'assenza di altri fiori più “sofisticati”, invece, indica la condizione di “milite ignoto” di Piero, che non ha una vera tomba ma giace, anonimo e dimenticato, immerso nella natura che prosegue il suo corso. Nella seconda quartina è Piero che parla, un “anti-eroe”, che coglie nella dimensione naturale il senso e l'etica della vita. Emblematico il contrasto fra i lucci e “. . . i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. . . ” infatti nel fiume che scorre come il tempo della propria esistenza, ci si aspetta di trovare lucci argentati e non morti ammazzati. Ma la canzone ci racconta di un uomo che mentre pensa a ciò se ne va verso la guerra in uno scenario freddo e ciò sta a significare che Piero non voleva andare in guerra ma è stato obbligato, come chi non sente giusta una certa cosa ma, ciò nonostante, la deve fare.

Fermati Piero, fermati adesso Lascia che il vento ti passi un po’ addosso Dei morti in battaglia di porti la voce Chi diede la vita ebbe in cambio una croce Ma tu no lo udisti e il tempo passava Con le stagioni a passo di giava Ed arrivasti a varcar la frontiera In un bel giorno di primavera Il narratore si rivolge al personaggio Piero, lo esorta a fermarsi subito e a riflettere sull' insegnamento che ha ricevuto da molti morti in battaglia, ma Piero è troppo legato al suo dovere per pensare ai soldati morti in guerra e continua la propria marcia in un bel giorno di primavera giunge oltre la frontiera del nemico.

E mentre marciavi con l’anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere a terra a coprire il suo sangue. Quando è ormai primavera(durante l’età giovane e radiosa) giunge oltre la frontiera e avvista un soldato solo e amareggiato come lui, in quanto umano, ma appartenente al fronte opposto al suo(aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore): molti pensano che sia il narratore nuovamente gli rivolgergli un appello invitandolo a sparare per primo e a salvarsi la vita (Sparagli Piero, sparagli ora) altri ipotizzano anche sia lo stesso Piero a ripensare a quanto gli è stato inculcato: uccidi sempre il nemico!

E se gli sparo in fronte o nel cuore Soltanto il tempo avrà per morire Ma il tempo a me resterà per vedere Vedere gli occhi di un uomo che muore E mentre gli usi questa premura Quello si volta, ti vede e ha paura Ed imbraccia l'artiglieria Non ti ricambia la cortesia Ma ancora una volta Piero ignora le parole del narratore, e, in preda ad una “crisi di umanità”, gli risponde di non voler assistere con i suoi occhi alla morte di un uomo. Ecco allora il risvolto prevedibile e previsto; il nemico, impaurito alla vista di Piero, non è scosso dai suoi stessi sentimenti, e gli spara.

Cadesti in terra senza un lamento E ti accorgesti in un solo momento Che il tempo non ti sarebbe bastato A chiedere perdono per ogni peccato Cadesti interra senza un lamento E ti accorgesti in un solo momento Che la tua vita finiva quel giorno E non ci sarebbe stato un ritorno. Piero, colpito, cade, e realizza l’imminenza della sua morte. Gli ultimi pensieri del protagonista sono rivolti alla sua compagna Ninetta, alla quale mentalmente confida con dolcezza il rammarico per la sua dipartita in primavera, e che avrebbe preferito avventurarsi per la guerra in inverno.

Ninetta Mia A Crepare Di Maggio Ci Vuole Tanto Troppo Coraggio Ninetta Bella Dritto All’inferno Avrei Preferito Andarci D’inverno E Mentre Il Grano Ti Stava A Sentire Dentro Alle Mani Stringevi Il Fucile Dentro Alla Bocca Stringevi Parole Troppo Gelate Per Sciogliersi Al Sole Dormi Sepolto In Un Campo Di Grano Non È La Rosa Non È Il Tulipano Che Ti Fan Veglia Dall’ombra Dei Fossi Ma Sono Mille Papaveri Rossi. Ancora una volta richiamando le stagioni De André simbolizza un'esistenza spezzata nel pieno della sua rigogliosità (a maggio), quando sarebbe naturale andarsene nell'inverno dell'esistenza, in età avanzata. Questa è la storia e il destino imposto a tutti coloro che sono comandati ad uccidersi a vicenda, non perché diversi gli uni dagli altri, ma perché tenuti ad indossare divise differenti e a combattere per interessi contrastanti che spesso neanche li riguardano. L'ultima quartina è l'epilogo già prologo: Piero è e rimarrà sempre un ignoto, come se non fosse mai esistito, sepolto in un campo di grano senza né rose né tulipani ad ornare quella sepoltura posticcia. Sopra di lui il grano produce cibo e vita e i papaveri rossi segnano il corso della natura, di colore rosso come il suo sangue.

In Italia le formazioni partigiane si costituirono dopo l’ 8 settembre 1943. Le bande partigiane diedero vita alla resistenza armata contro l’occupazione nazista e contro il collaborazionismo fascista ed è per questo che fu una guerra di liberazione contro lo straniero e nel contempo una guerra civile. L’azione della resistenza partigiana fu coordinata dai comitati di liberazione nazionale il primo dei quali sorse a Roma il 9 settembre 1943. Le formazioni partigiane si distinguevano per orientamento politico: vi erano le brigate Garibaldi (comuniste), Matteotti (socialiste), Giustizia e libertà (del partito d’azione).

Operavano lontano dai centri abitati per sfruttare I vantaggi offerti dalla natura montagnosa del paese, portando attacchi improvvisi A reparti nemici O A strutture di interesse militare Feroci furono le rappresaglie tedesche. Ricordiamo i 335 civili massacrati a Roma nelle fosse ardeatine e la strage di Marzabotto, vicino a Bologna, : 1830 vittime. Rivestirono grande importanza atre forme di resistenza, non meno rischiose, ad esempio nel marzo 1944 una grande sciopero generale bloccò la produzione del triangolo industriale. Nel giugno 1944 si costituiva il CLN alta Italia (comitato di liberazione nazione dell’alta Italia)

Lavoro svolto da Asta Fabio, Camarda Susanna, Miceli Michela, Flores Denis, La Sala Aurelia, Portaro Francesca.

- Slides: 18