Koordination Budgetierung und Anreize EwertWagenhofer 2008 Alle Rechte

Koordination, Budgetierung und Anreize © Ewert/Wagenhofer 2008. Alle Rechte vorbehalten!

Ziele n Darstellung der Gründe für einen Koordinationsbedarf n Analyse der Funktionen der Budgetierung n Aufzeigen des Zusammenspiels von Budgetierung und Managementbeurteilung bei der Lösung von Koordinationsproblemen n Erkennen von Anreizeffekten bei der Partizipation im Rahmen der Budgetierung 8. 2

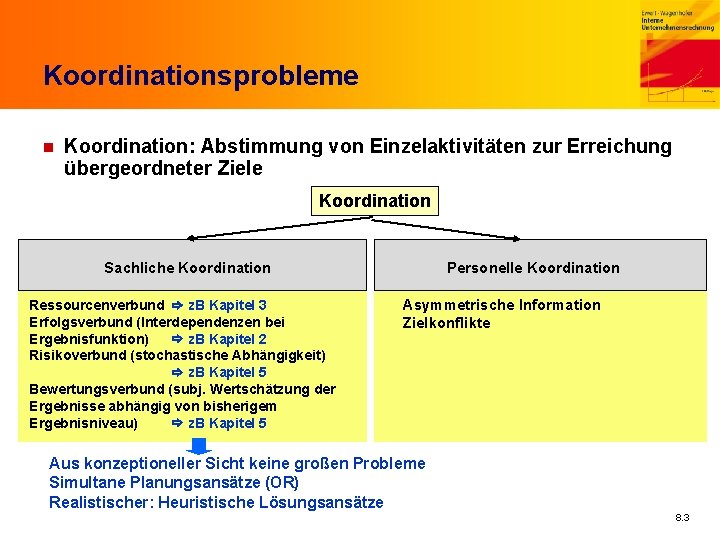

Koordinationsprobleme n Koordination: Abstimmung von Einzelaktivitäten zur Erreichung übergeordneter Ziele Koordination Personelle Koordination Sachliche Koordination Ressourcenverbund z. B Kapitel 3 Erfolgsverbund (Interdependenzen bei Ergebnisfunktion) z. B Kapitel 2 Risikoverbund (stochastische Abhängigkeit) z. B Kapitel 5 Bewertungsverbund (subj. Wertschätzung der Ergebnisse abhängig von bisherigem Ergebnisniveau) z. B Kapitel 5 Asymmetrische Information Zielkonflikte Aus konzeptioneller Sicht keine großen Probleme Simultane Planungsansätze (OR) Realistischer: Heuristische Lösungsansätze 8. 3

Personelle Koordination n Asymmetrische Informationsverteilung l Entscheidungsbefugnisse auf viele Personen aufgeteilt Ø Informationsbeschaffung obliegt Bereichsmanagern – Duplizieren des Informationsbeschaffungsprozesses durch die Zentrale keine sinnvolle Lösung – Berichterstattung seitens der Bereichsmanager wahrheitsgemäß? n Zielkonflikte Ø Unterschiedliche subjektive Präferenzen („gegebene“ Zielkonflikte) – z. B: Bereichsmanager erstreben umfangreiche Ressourcenzuteilungen Ø Organisationsbedingte Unterschiede („gemachte“ Zielkonflikte) – Entscheidungsträger erhalten Kompetenzen und werden anhand Beurteilungsgröße gemessen Konflikte mit Zielen der Unternehmensleitung 8. 4

Personelle Koordination (2) n Problembereiche l Wahrheitsgemäße Berichterstattung? l Nutzung des Informationsstandes im Interesse der Zentrale? l Ausreichende Motivation zur Informationsbeschaffung und zum Einsatz für Unternehmensziele? 8. 5

Typische Delegationsformen (1) l Cost Center Verantwor tung für Effizienz der Leistungserstellung, gemessen über Kosten; Beschäftigung durch Anforderungen anderer Bereiche vorgegeben Ø Beispiele: Produktionsbereich Ø l Expense Center Output nicht direkt messbar oder Zusammenhang zwischen Output und Input schwer fassbar Verantwortlichkeit nur für Höhe der Ausgaben zur Erstellung der betreffenden Leistung, gemessen über Budgets Ø Beispiele: Forschung und Entwicklung, Marketing Ø l Revenue Center Verantwor tung nur für Erlösseite, Kosten über Standardkosten einbezogen Ø Beispiele: Marketingbereich, jedoch selten in reiner Form Ø 8. 6

Typische Delegationsformen (2) l Profit Center Gewinnve Ø rantwortlichkeit, im operativen Bereich weitreichende Entscheidungsrechte. Investitions- und Finanzierungsentscheidungen trifft Zentrale l Investment Center Entscheidungsdelegation inklusive Investitions- bzw Kapazitätsentscheidungen, Zentrale verfügt nur mehr über Finanzierungsentscheidungen. Ø Beurteilungsmaßstab: meist Return on Investment (ROI) oder Residualgewinn (Gewinn nach Abzug einer vorgegebenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals) Ø Vorteilhaftigkeit der Center-Konzepte hängt von vielen Faktoren ab! 8. 7

Controlling und Koordinationsprobleme n Koordinationsorientierte Controllingkonzeption l Zentraler Zweck ist Koordination des Führungsgesamtsystems der Unternehmung l Funktionen: Ø Zielausrichtungsfunktion Ø Anpassungs- und Innovationsfunktion: aktive und passive Reaktion auf Umweltentwicklungen Ø Servicefunktion: Beratung und Unterstützung der Entscheidungsträger beim Einsatz von Planungs-, Kontroll- und Informationsinstrumenten n Frage: Controlling als eigenständige Teildisziplin? 8. 8

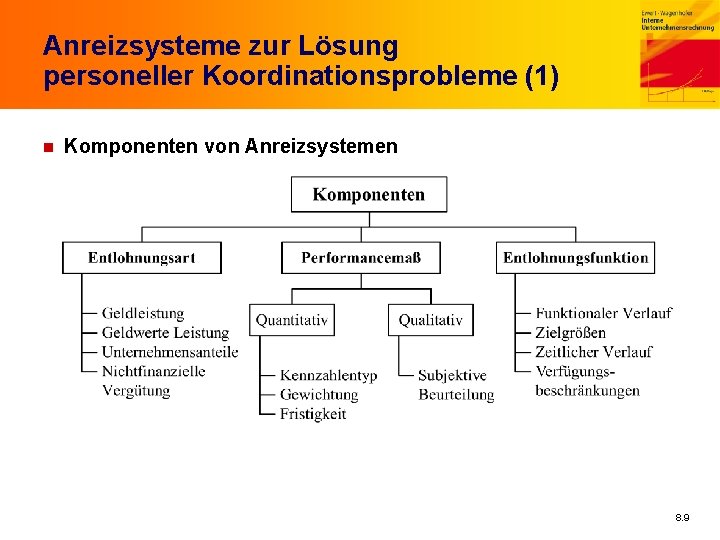

Anreizsysteme zur Lösung personeller Koordinationsprobleme (1) n Komponenten von Anreizsystemen 8. 9

Anreizsysteme zur Lösung personeller Koordinationsprobleme (2) n Anwendung von Anreizsystemen Festlegen von Beurteilungsgrößen bzw Bemessungsgrundlagen Ø Festlegen einer Entlohnungs- bzw Kompensationsfunktion Ø n Betrachtung finanzieller Anreizsysteme zur personellen Koordination l Ansatzpunkte l Allgemeine Agency Modelle ( Kapitel 7: Kontrollrechnungen) Ø Art des Kontrakts als Resultat des Optimierungsprozesses Ø zu anspruchsvoll für eine Anwendung in der Realität l Analyse der Eigenschaften spezifisch vorgegebener Lösungswege Ø Budgetierung Ø Verrechnungspreise und Kostenallokationen 8. 10

Budgetierung Grundlagen n Definition l Angelsächsischer Raum: „budgeting“ „profit planning and control“: Ø Budgetierung als gewinnorientierte Planung und Kontrolle, Ergebnis: Budget (master budget) l Weiter reichende Betrachtung Ø Budgetierung als Prozess der Aufstellung, Vorgabe und Kontrolle von Budgets Ø Budget als formalzielorientierter, in wertmäßigen Größen formulierter Plan, der einer Entscheidungseinheit für eine bestimmte Zeitperiode mit einem bestimmten Verbindlichkeitsgrad vorgegeben wird (Kostenbudgets, Absatzbudgets, Gewinnbudgets, Investitionsbudgets 8. 11

Budgetierung Grundlagen n Funktionen der Budgetierung l Nachdenken über künftig erzielbare Erfolge (Zukunftsorientierung) l Koordination aller Aktivitäten (wertmäßiges Ergebnis der Unternehmensplanung) l Förderung der Kommunikation und Identifizierung von Engpass- bzw Problembereichen l Messlatte zur Beurteilung der Manager - Einbindung der Budgets in Anreizsysteme 8. 12

Schwächen von Budgets n Von Praktikern meist genannte Schwächen: Budgets l schaffen wenig Wert l beschränken die Flexibilität l sind selten strategisch fokussiert l konzentrieren sich auf Kostenreduktionen l stärken vertikale Befehls- und Kontrollhierarchien l begünstigen Fehlverhalten l werden zu selten erstellt und angepasst l verstärken Bereichsbarrieren 8. 13

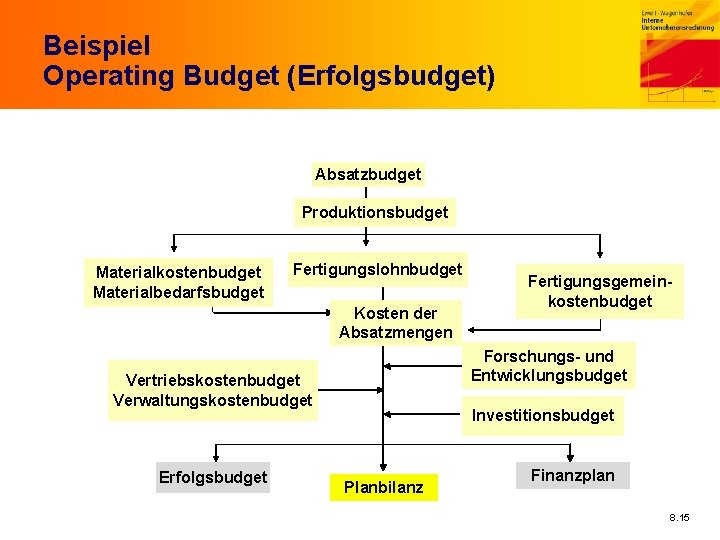

Das master budget n n Master budget = periodenbezogene finanzielle Gesamtschau der Maßnahmen aller Unternehmensbereiche Vorgehen bei der Erstellung des master budgets l Ermittlung des operating budget (Erfolgsbudget) Absatzprognose Absatzbudget Produktionsbudget Spezialbudgets (z. B F&E) l Ermittlung des Finanzbudgets aus Daten des operating budget und des Investitionsbudgets l Zusammenfassung in der Planbilanz l Voraussetzung: Teilpläne für sich optimiert und untereinander stimmig l Oft sachlicher Koordinationsbedarf zu berücksichtigen 8. 14

Beispiel Operating Budget (Erfolgsbudget) Absatzbudget Produktionsbudget Materialkostenbudget Materialbedarfsbudget Fertigungslohnbudget Kosten der Absatzmengen Forschungs- und Entwicklungsbudget Vertriebskostenbudget Verwaltungskostenbudget Erfolgsbudget Fertigungsgemeinkostenbudget Investitionsbudget Planbilanz Finanzplan 8. 15

Budgetsysteme und Berichterstattung n Bei der Budgetierung ist Förderung der Kommunikation grundsätzlich wichtiges Kriterium (s. o. ) n Dennoch wird die Berichterstattung selbst etwa beim Master-Budget kaum eigenständig problematisiert n Qualität der in Budgets niedergelegten Planung hängt aber von den eingehenden Informationen ab n Zentrale hat regelmäßig nur grobes Wissen um die konkreten Verhältnisse in einzelnen Abteilungen und Bereichen n Daher sind Berichte erforderlich n Dabei sind aber Interessenkonflikte und asymmetrische Informationsverteilungen zu beachten 8. 16

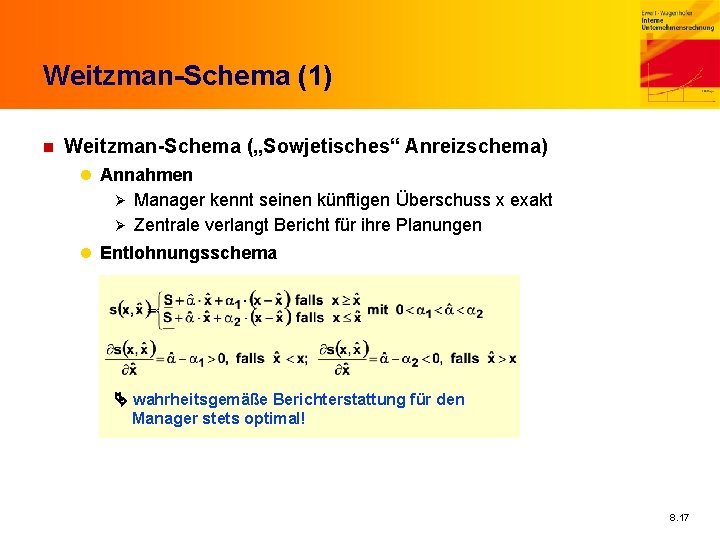

Weitzman-Schema (1) n Weitzman-Schema („Sowjetisches“ Anreizschema) l Annahmen Ø Manager kennt seinen künftigen Überschuss x exakt Ø Zentrale verlangt Bericht für ihre Planungen l Entlohnungsschema wahrheitsgemäße Berichterstattung für den Manager stets optimal! 8. 17

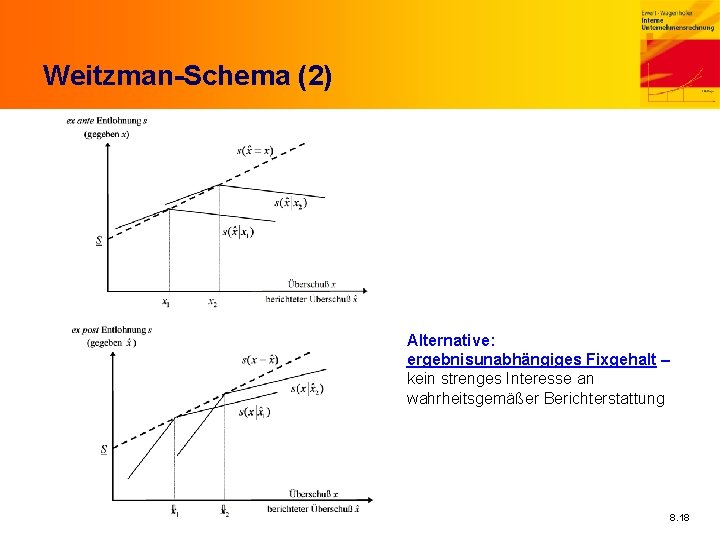

Weitzman-Schema (2) Alternative: ergebnisunabhängiges Fixgehalt – kein strenges Interesse an wahrheitsgemäßer Berichterstattung 8. 18

Beispiel Weitzman-Schema Annahmen Drei mögliche Ergebnisse: x = 100, 200 oder 30 Bereichsmanager kennt genauen Wert von x Basisentlohnung S: 0 Entlohnungsparameter: 8. 19

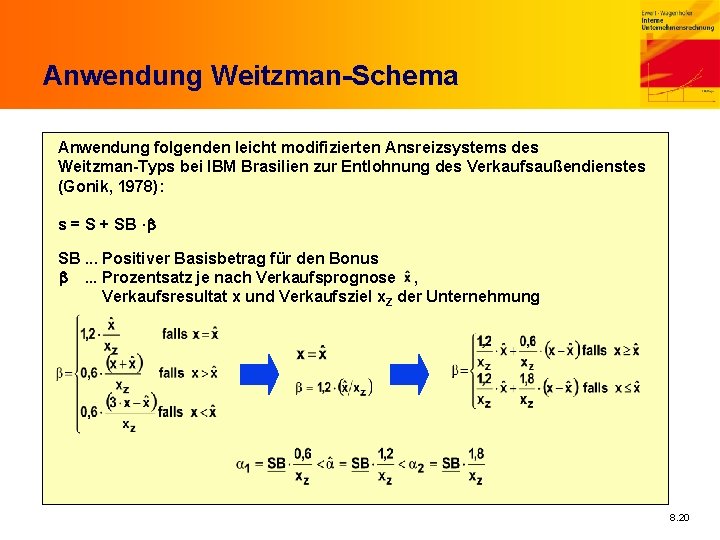

Anwendung Weitzman-Schema Anwendung folgenden leicht modifizierten Ansreizsystems des Weitzman-Typs bei IBM Brasilien zur Entlohnung des Verkaufsaußendienstes (Gonik, 1978): s = S + SB · SB. . . Positiver Basisbetrag für den Bonus . . . Prozentsatz je nach Verkaufsprognose , Verkaufsresultat x und Verkaufsziel x. Z der Unternehmung 8. 20

Berichterstattung und Weitzman-Schema n Erweiterung l Ergebnis x risikobehaftet, unterliegt Wahrscheinlichkeitsverteilung Manager besser über Ergebnisverteilung informiert als Zentrale, risikoneutral Ø Maximierung der erwarteten Entlohnung ergibt je nach Ergebnisverteilung und Entlohnungsparameter beliebige Quantile der Ergebnisverteilung Ø Zentrale kann auf zugrundeliegende Verteilung rückschließen Ø Bericht kann aber nicht direkt als Erwartungswert des Ergebnisses interpretiert werden 8. 21

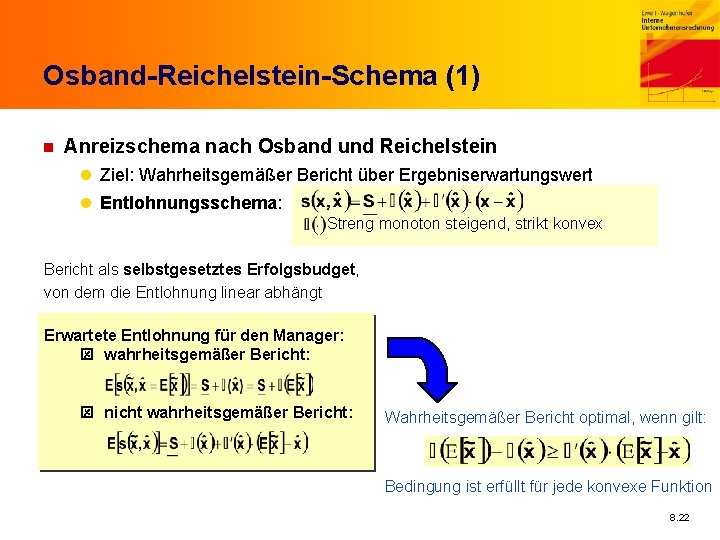

Osband-Reichelstein-Schema (1) n Anreizschema nach Osband und Reichelstein l Ziel: Wahrheitsgemäßer Bericht über Ergebniserwartungswert l Entlohnungsschema: Streng monoton steigend, strikt konvex Bericht als selbstgesetztes Erfolgsbudget, von dem die Entlohnung linear abhängt Erwartete Entlohnung für den Manager: ý wahrheitsgemäßer Bericht: ý nicht wahrheitsgemäßer Bericht: Wahrheitsgemäßer Bericht optimal, wenn gilt: Bedingung ist erfüllt für jede konvexe Funktion 8. 22

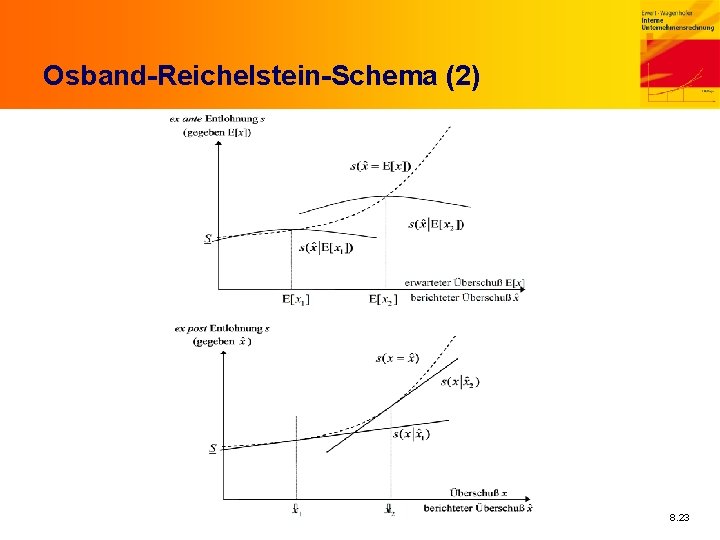

Osband-Reichelstein-Schema (2) 8. 23

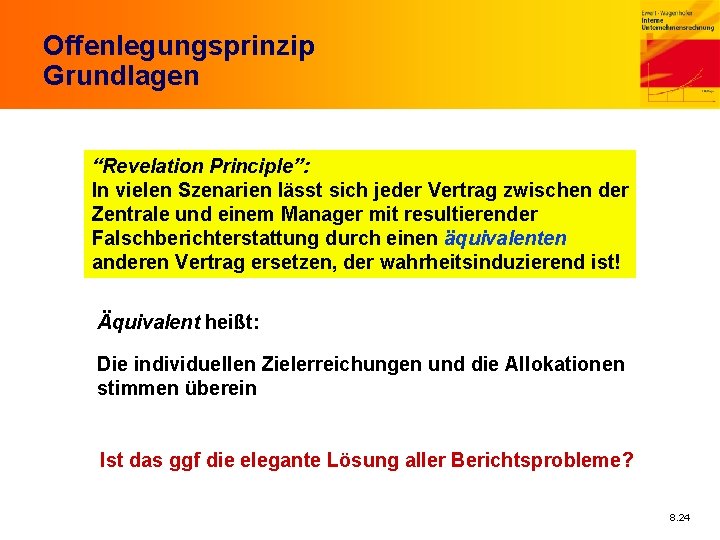

Offenlegungsprinzip Grundlagen “Revelation Principle”: In vielen Szenarien lässt sich jeder Vertrag zwischen der Zentrale und einem Manager mit resultierender Falschberichterstattung durch einen äquivalenten anderen Vertrag ersetzen, der wahrheitsinduzierend ist! Äquivalent heißt: Die individuellen Zielerreichungen und die Allokationen stimmen überein Ist das ggf die elegante Lösung aller Berichtsprobleme? 8. 24

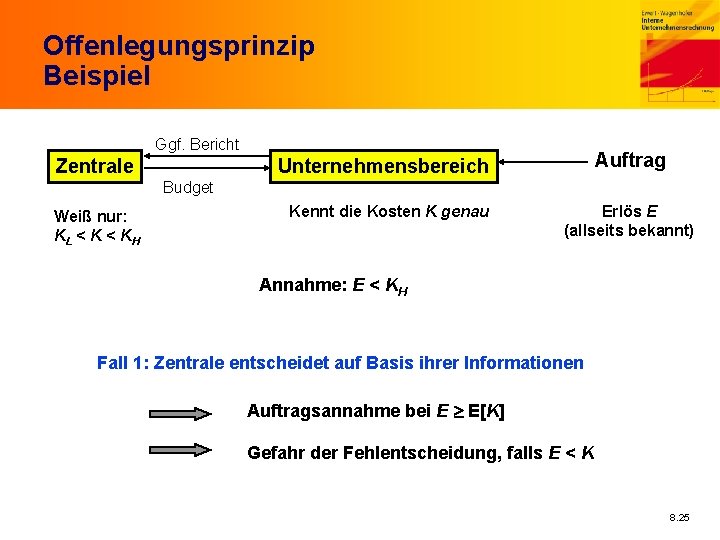

Offenlegungsprinzip Beispiel Ggf. Bericht Zentrale Auftrag Unternehmensbereich Budget Weiß nur: KL < K H Kennt die Kosten K genau Erlös E (allseits bekannt) Annahme: E < KH Fall 1: Zentrale entscheidet auf Basis ihrer Informationen Auftragsannahme bei E E[K] Gefahr der Fehlentscheidung, falls E < K 8. 25

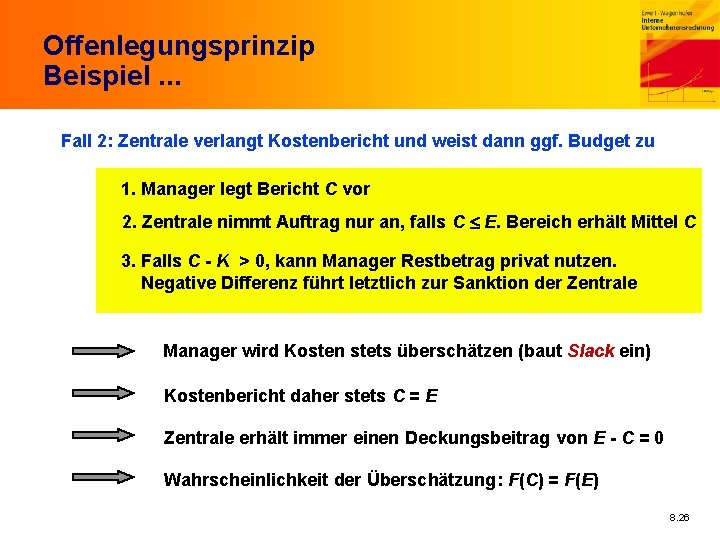

Offenlegungsprinzip Beispiel. . . Fall 2: Zentrale verlangt Kostenbericht und weist dann ggf. Budget zu 1. Manager legt Bericht C vor 2. Zentrale nimmt Auftrag nur an, falls C E. Bereich erhält Mittel C 3. Falls C - K > 0, kann Manager Restbetrag privat nutzen. Negative Differenz führt letztlich zur Sanktion der Zentrale Manager wird Kosten stets überschätzen (baut Slack ein) Kostenbericht daher stets C = E Zentrale erhält immer einen Deckungsbeitrag von E - C = 0 Wahrscheinlichkeit der Überschätzung: F(C) = F(E) 8. 26

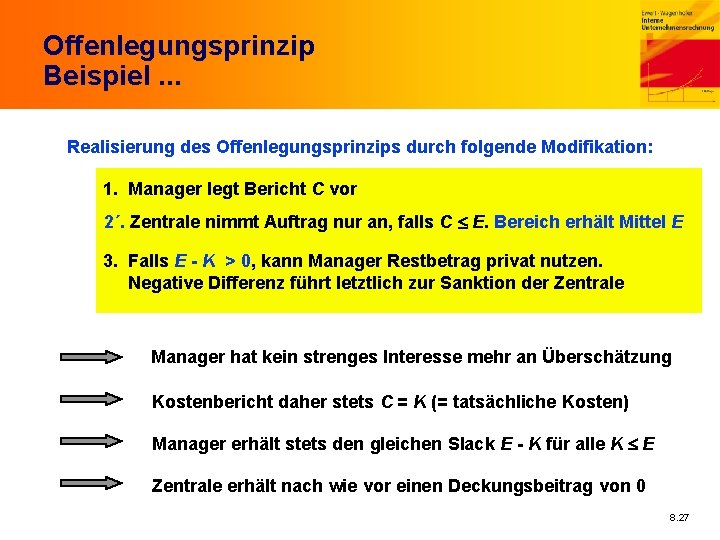

Offenlegungsprinzip Beispiel. . . Realisierung des Offenlegungsprinzips durch folgende Modifikation: 1. Manager legt Bericht C vor 2´. Zentrale nimmt Auftrag nur an, falls C E. Bereich erhält Mittel E 3. Falls E - K > 0, kann Manager Restbetrag privat nutzen. Negative Differenz führt letztlich zur Sanktion der Zentrale Manager hat kein strenges Interesse mehr an Überschätzung Kostenbericht daher stets C = K (= tatsächliche Kosten) Manager erhält stets den gleichen Slack E - K für alle K E Zentrale erhält nach wie vor einen Deckungsbeitrag von 0 8. 27

Offenlegungsprinzip Diskussion n n n n Idee: Man gebe dem Manager bei zutreffendem Bericht genau das, was er bisher beim Schummeln erzielt Konsequenz: Selbstbindung der Zentrale hinsichtlich der Ausnutzung der besseren Bereichsinformationen Kann daher kein “Allheilmittel” für die Berichtsprobleme sein Muss sequentiell nicht rational sein, daher Bindungsaspekt zentral für die Gültigkeit des Prinzip gilt unmittelbar nur relativ zu einem wie auch immer gegebenen Kontrakt Optimalität dieses vorherigen Kontrakts grundsätzlich offen Kommunikationsmöglichkeiten und Kontraktmöglichkeiten dürfen nicht beschränkt sein In neuerer Literatur eine “technische” Funktion: Zusätzliche Restriktion ermöglicht bessere Kennzeichnung optimaler Kontrakte 8. 28

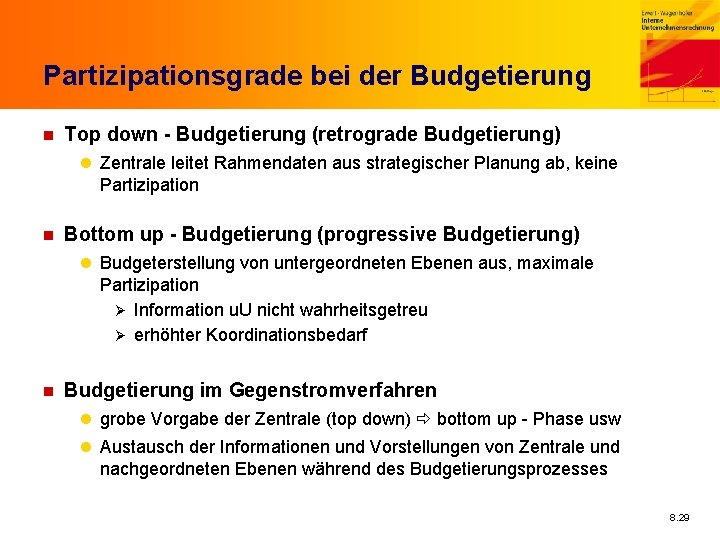

Partizipationsgrade bei der Budgetierung n Top down - Budgetierung (retrograde Budgetierung) l Zentrale leitet Rahmendaten aus strategischer Planung ab, keine Partizipation n Bottom up - Budgetierung (progressive Budgetierung) l Budgeterstellung von untergeordneten Ebenen aus, maximale Partizipation Ø Information u. U nicht wahrheitsgetreu Ø erhöhter Koordinationsbedarf n Budgetierung im Gegenstromverfahren l grobe Vorgabe der Zentrale (top down) bottom up - Phase usw l Austausch der Informationen und Vorstellungen von Zentrale und nachgeordneten Ebenen während des Budgetierungsprozesses 8. 29

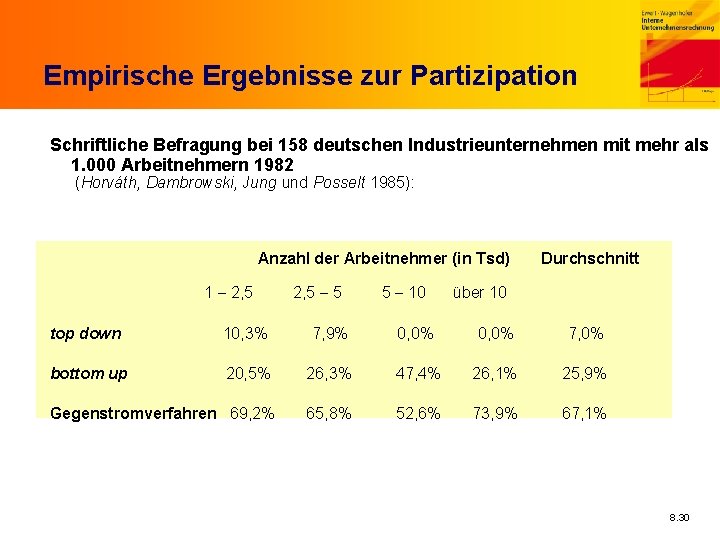

Empirische Ergebnisse zur Partizipation Schriftliche Befragung bei 158 deutschen Industrieunternehmen mit mehr als 1. 000 Arbeitnehmern 1982 (Horváth, Dambrowski, Jung und Posselt 1985): Anzahl der Arbeitnehmer (in Tsd) 1 - 2, 5 - 5 5 - 10 Durchschnitt über 10 top down 10, 3% 7, 9% 0, 0% 7, 0% bottom up 20, 5% 26, 3% 47, 4% 26, 1% 25, 9% Gegenstromverfahren 69, 2% 65, 8% 52, 6% 73, 9% 67, 1% 8. 30

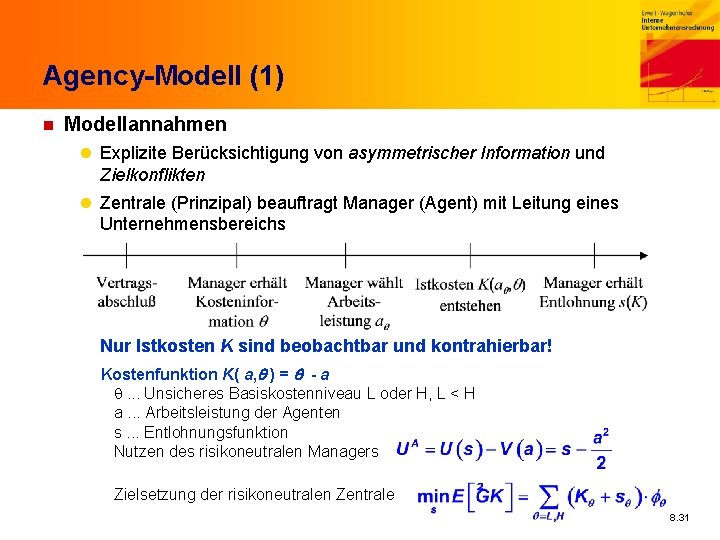

Agency-Modell (1) n Modellannahmen l Explizite Berücksichtigung von asymmetrischer Information und Zielkonflikten l Zentrale (Prinzipal) beauftragt Manager (Agent) mit Leitung eines Unternehmensbereichs Nur Istkosten K sind beobachtbar und kontrahierbar! Kostenfunktion K( a, ) = - a . . . Unsicheres Basiskostenniveau L oder H, L < H a. . . Arbeitsleistung der Agenten s. . . Entlohnungsfunktion Nutzen des risikoneutralen Managers Zielsetzung der risikoneutralen Zentrale 8. 31

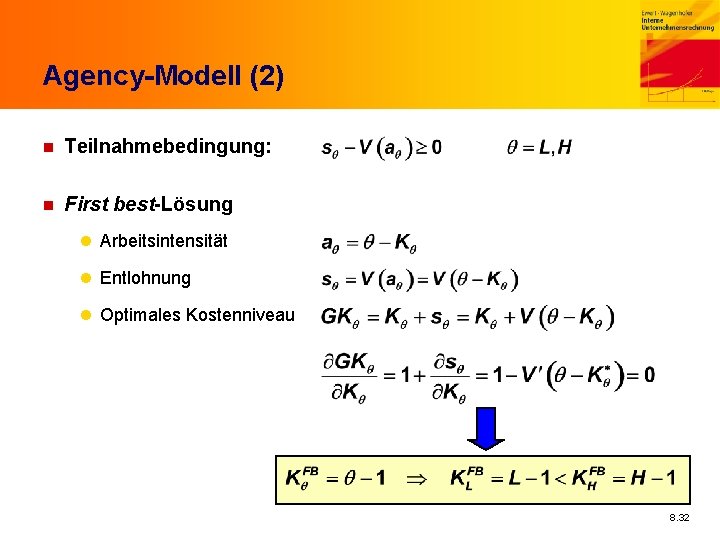

Agency-Modell (2) n Teilnahmebedingung: n First best-Lösung l Arbeitsintensität l Entlohnung l Optimales Kostenniveau 8. 32

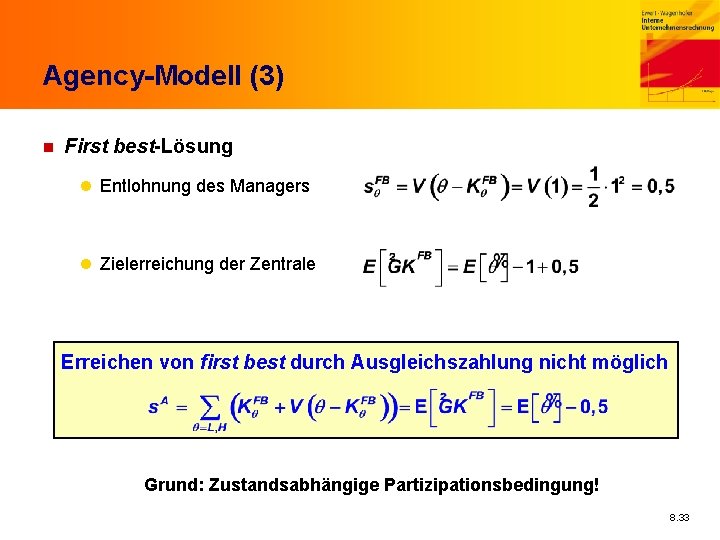

Agency-Modell (3) n First best-Lösung l Entlohnung des Managers l Zielerreichung der Zentrale Erreichen von first best durch Ausgleichszahlung nicht möglich Grund: Zustandsabhängige Partizipationsbedingung! 8. 33

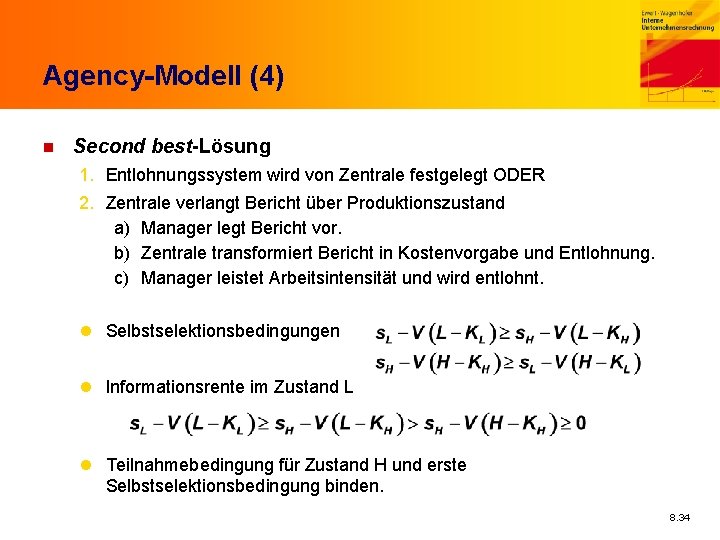

Agency-Modell (4) n Second best-Lösung 1. Entlohnungssystem wird von Zentrale festgelegt ODER 2. Zentrale verlangt Bericht über Produktionszustand a) Manager legt Bericht vor. b) Zentrale transformiert Bericht in Kostenvorgabe und Entlohnung. c) Manager leistet Arbeitsintensität und wird entlohnt. l Selbstselektionsbedingungen l Informationsrente im Zustand L l Teilnahmebedingung für Zustand H und erste Selbstselektionsbedingung binden. 8. 34

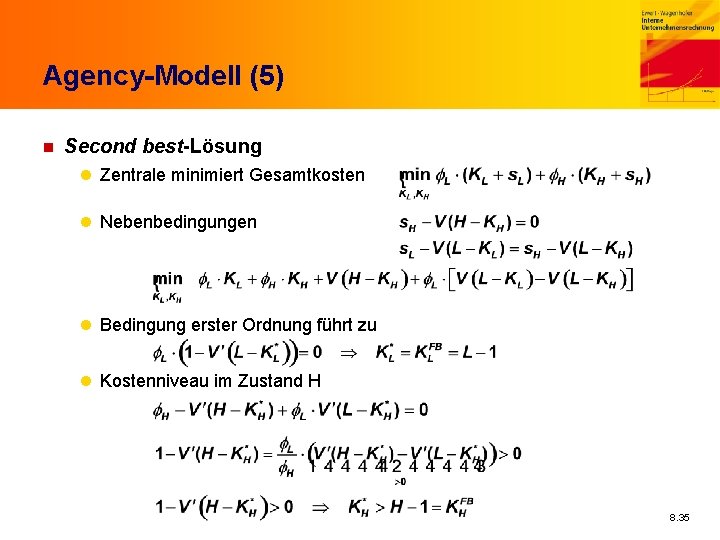

Agency-Modell (5) n Second best-Lösung l Zentrale minimiert Gesamtkosten l Nebenbedingungen l Bedingung erster Ordnung führt zu l Kostenniveau im Zustand H 8. 35

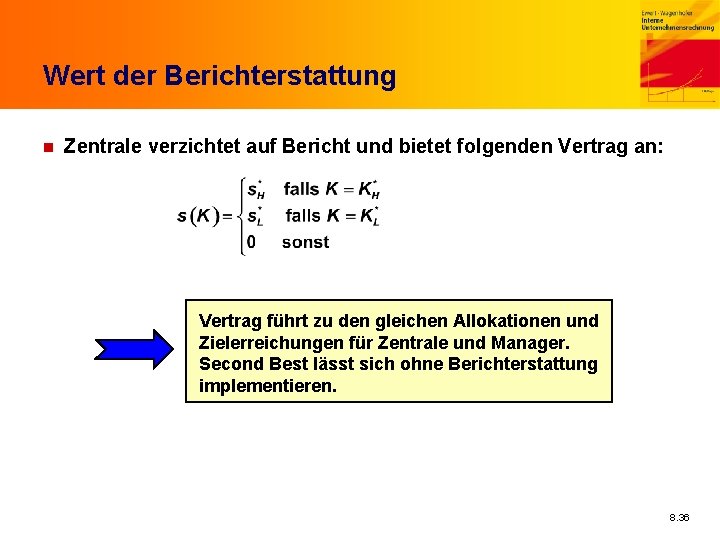

Wert der Berichterstattung n Zentrale verzichtet auf Bericht und bietet folgenden Vertrag an: Vertrag führt zu den gleichen Allokationen und Zielerreichungen für Zentrale und Manager. Second Best lässt sich ohne Berichterstattung implementieren. 8. 36

Vorteilhaftigkeit von Partizipationsvarianten n n Budgets als Kostenziele? Entlohnungsvertrag kann folgendermaßen interpretiert werden: l Zentrale legt Kostenbudget fest l Basisentlohnung l Überschreitung Entlohnung = 0 l Unterschreitung um mindestens n Bonus Vorteilhaftigkeit von Zusatzinformationen l Informationssystem über Kostensituation (hier ) wird vor der Wahl der Arbeitsleistung zur Verfügung gestellt l First best nicht mehr erreichbar l Unvorteilhaft für Zentrale 8. 37

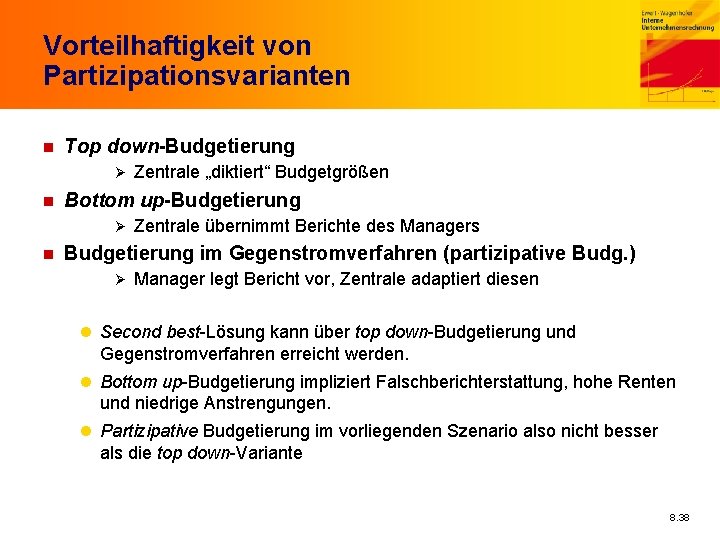

Vorteilhaftigkeit von Partizipationsvarianten n Top down-Budgetierung Ø n Bottom up-Budgetierung Ø n Zentrale „diktiert“ Budgetgrößen Zentrale übernimmt Berichte des Managers Budgetierung im Gegenstromverfahren (partizipative Budg. ) Ø Manager legt Bericht vor, Zentrale adaptiert diesen l Second best-Lösung kann über top down-Budgetierung und Gegenstromverfahren erreicht werden. l Bottom up-Budgetierung impliziert Falschberichterstattung, hohe Renten und niedrige Anstrengungen. l Partizipative Budgetierung im vorliegenden Szenario also nicht besser als die top down-Variante 8. 38

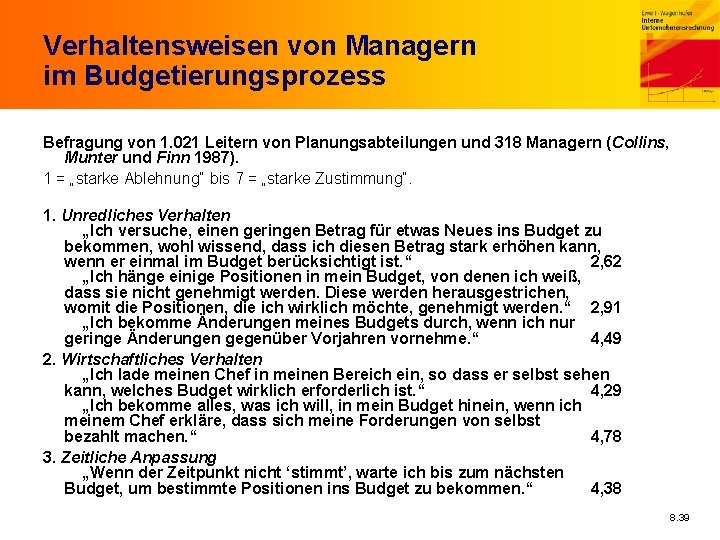

Verhaltensweisen von Managern im Budgetierungsprozess Befragung von 1. 021 Leitern von Planungsabteilungen und 318 Managern (Collins, Munter und Finn 1987). 1 = „starke Ablehnung“ bis 7 = „starke Zustimmung“. 1. Unredliches Verhalten „Ich versuche, einen geringen Betrag für etwas Neues ins Budget zu bekommen, wohl wissend, dass ich diesen Betrag stark erhöhen kann, wenn er einmal im Budget berücksichtigt ist. “ 2, 62 „Ich hänge einige Positionen in mein Budget, von denen ich weiß, dass sie nicht genehmigt werden. Diese werden herausgestrichen, womit die Positionen, die ich wirklich möchte, genehmigt werden. “ 2, 91 „Ich bekomme Änderungen meines Budgets durch, wenn ich nur geringe Änderungen gegenüber Vorjahren vornehme. “ 4, 49 2. Wirtschaftliches Verhalten „Ich lade meinen Chef in meinen Bereich ein, so dass er selbst sehen kann, welches Budget wirklich erforderlich ist. “ 4, 29 „Ich bekomme alles, was ich will, in mein Budget hinein, wenn ich meinem Chef erkläre, dass sich meine Forderungen von selbst bezahlt machen. “ 4, 78 3. Zeitliche Anpassung „Wenn der Zeitpunkt nicht ‘stimmt’, warte ich bis zum nächsten Budget, um bestimmte Positionen ins Budget zu bekommen. “ 4, 38 8. 39

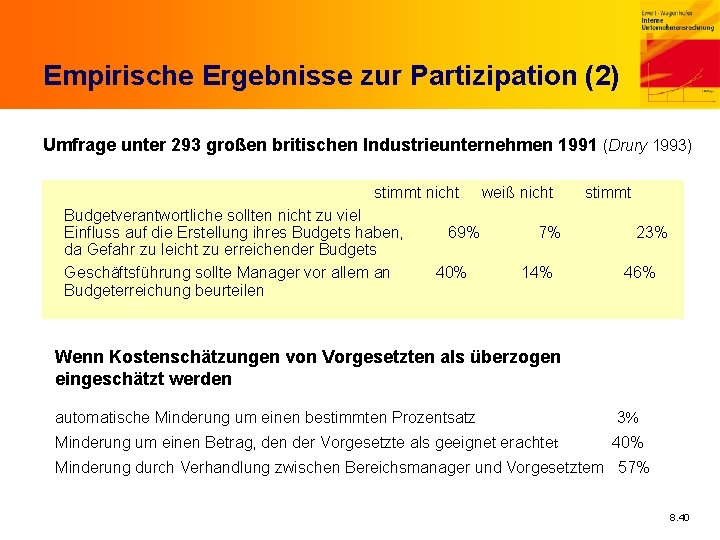

Empirische Ergebnisse zur Partizipation (2) Umfrage unter 293 großen britischen Industrieunternehmen 1991 (Drury 1993) stimmt nicht Budgetverantwortliche sollten nicht zu viel Einfluss auf die Erstellung ihres Budgets haben, da Gefahr zu leicht zu erreichender Budgets Geschäftsführung sollte Manager vor allem an Budgeterreichung beurteilen 69% 40% weiß nicht 7% 14% stimmt 23% 46% Wenn Kostenschätzungen von Vorgesetzten als überzogen eingeschätzt werden automatische Minderung um einen bestimmten Prozentsatz 3% Minderung um einen Betrag, den der Vorgesetzte als geeignet erachtet 40% Minderung durch Verhandlung zwischen Bereichsmanager und Vorgesetztem 57% 8. 40

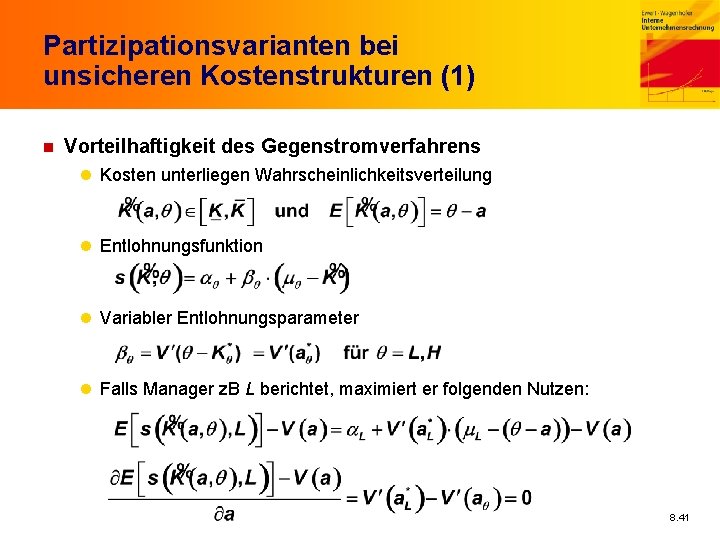

Partizipationsvarianten bei unsicheren Kostenstrukturen (1) n Vorteilhaftigkeit des Gegenstromverfahrens l Kosten unterliegen Wahrscheinlichkeitsverteilung l Entlohnungsfunktion l Variabler Entlohnungsparameter l Falls Manager z. B L berichtet, maximiert er folgenden Nutzen: 8. 41

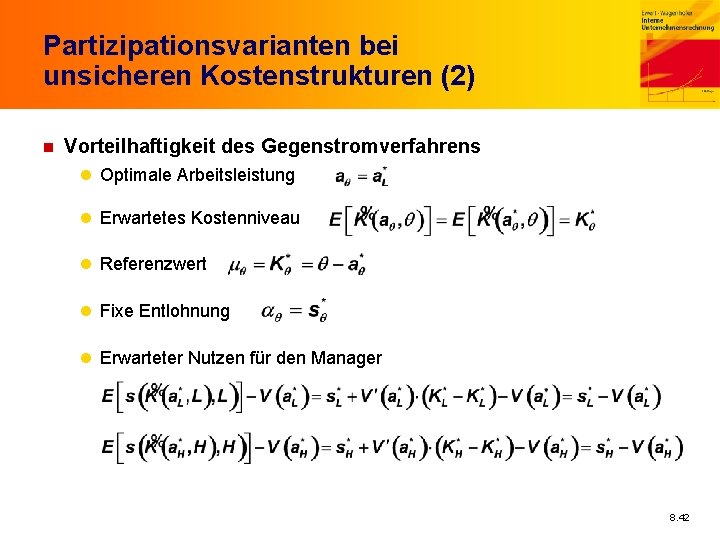

Partizipationsvarianten bei unsicheren Kostenstrukturen (2) n Vorteilhaftigkeit des Gegenstromverfahrens l Optimale Arbeitsleistung l Erwartetes Kostenniveau l Referenzwert l Fixe Entlohnung l Erwarteter Nutzen für den Manager 8. 42

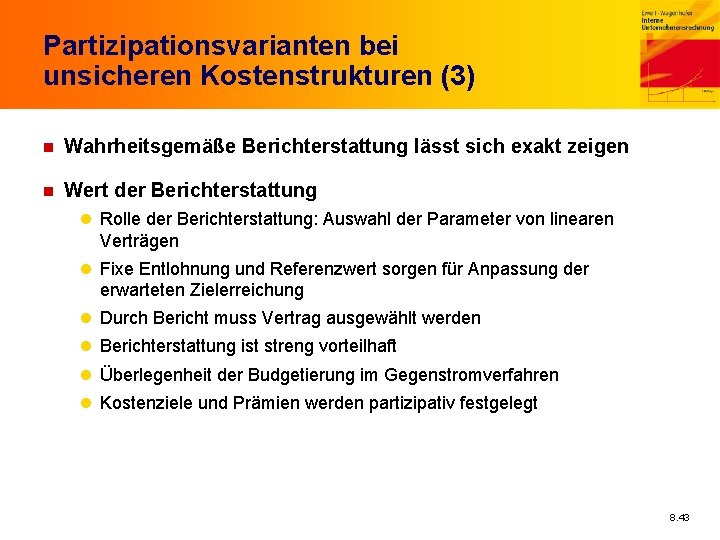

Partizipationsvarianten bei unsicheren Kostenstrukturen (3) n Wahrheitsgemäße Berichterstattung lässt sich exakt zeigen n Wert der Berichterstattung l Rolle der Berichterstattung: Auswahl der Parameter von linearen Verträgen l Fixe Entlohnung und Referenzwert sorgen für Anpassung der erwarteten Zielerreichung l Durch Bericht muss Vertrag ausgewählt werden l Berichterstattung ist streng vorteilhaft l Überlegenheit der Budgetierung im Gegenstromverfahren l Kostenziele und Prämien werden partizipativ festgelegt 8. 43

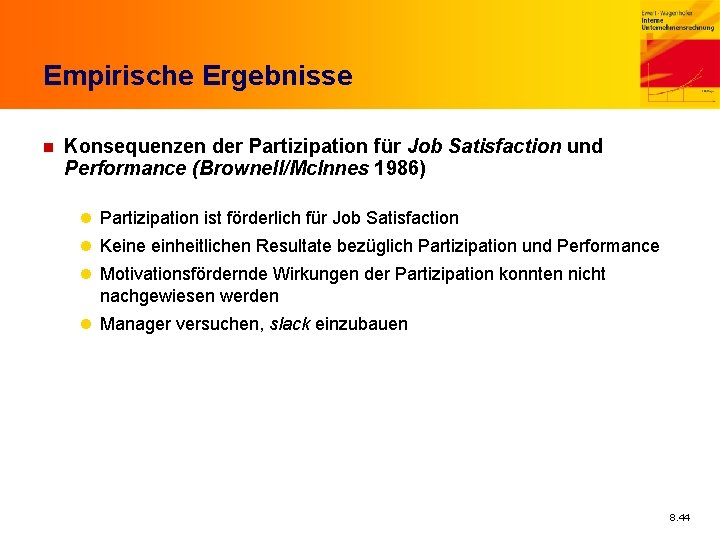

Empirische Ergebnisse n Konsequenzen der Partizipation für Job Satisfaction und Performance (Brownell/Mc. Innes 1986) l Partizipation ist förderlich für Job Satisfaction l Keine einheitlichen Resultate bezüglich Partizipation und Performance l Motivationsfördernde Wirkungen der Partizipation konnten nicht nachgewiesen werden l Manager versuchen, slack einzubauen 8. 44

- Slides: 44