Introduction la syntaxe du franais Leon 3 La

- Slides: 13

Introduction à la syntaxe du français Leçon 3 La phrase de base et les transformations © Henriette Gezundhajt

© Henriette Gezundhajt Intérêt de l’indicateur syntagmatique La représentation arborescente s’avère très utile pour illustrer les expansions des constituants de base par des constituants de rang inférieur

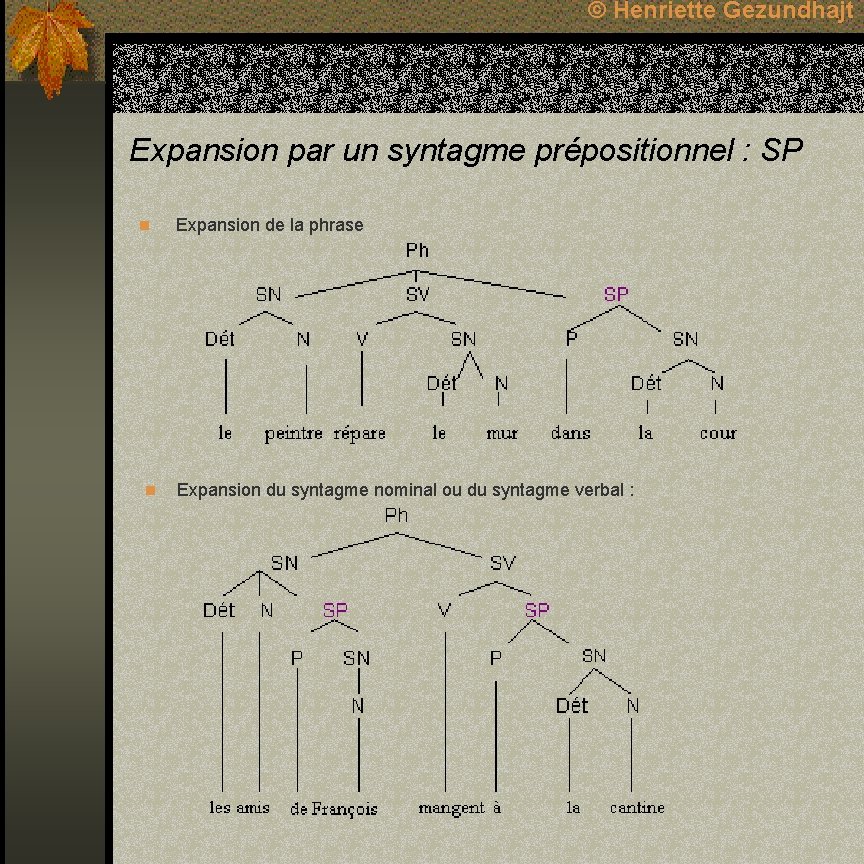

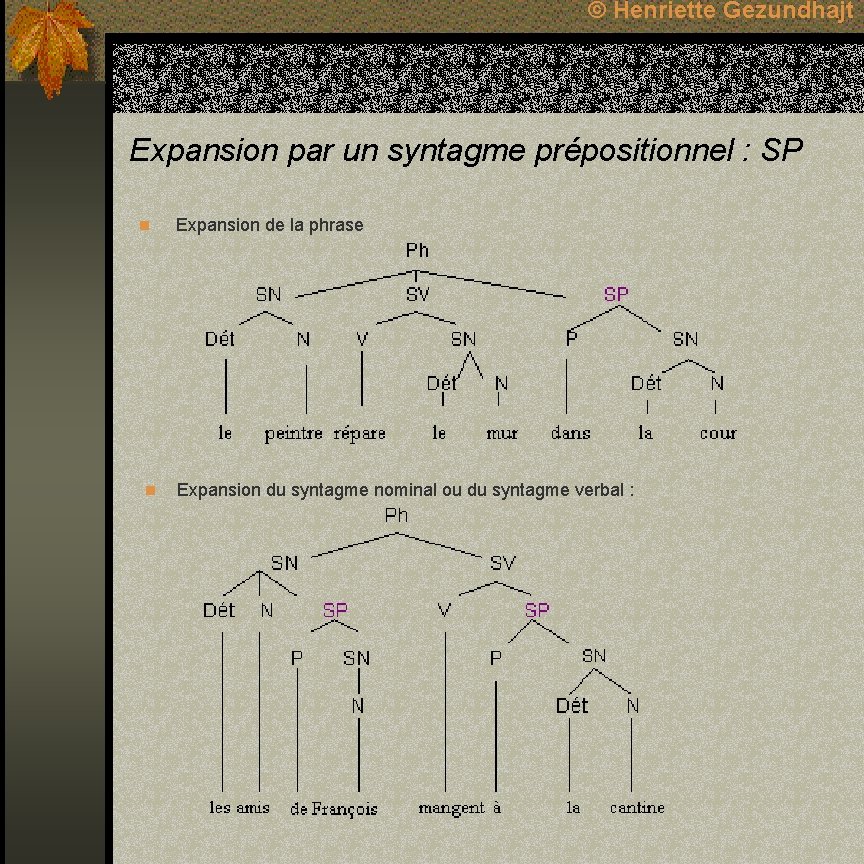

© Henriette Gezundhajt Expansion par un syntagme prépositionnel : SP n Expansion de la phrase n Expansion du syntagme nominal ou du syntagme verbal :

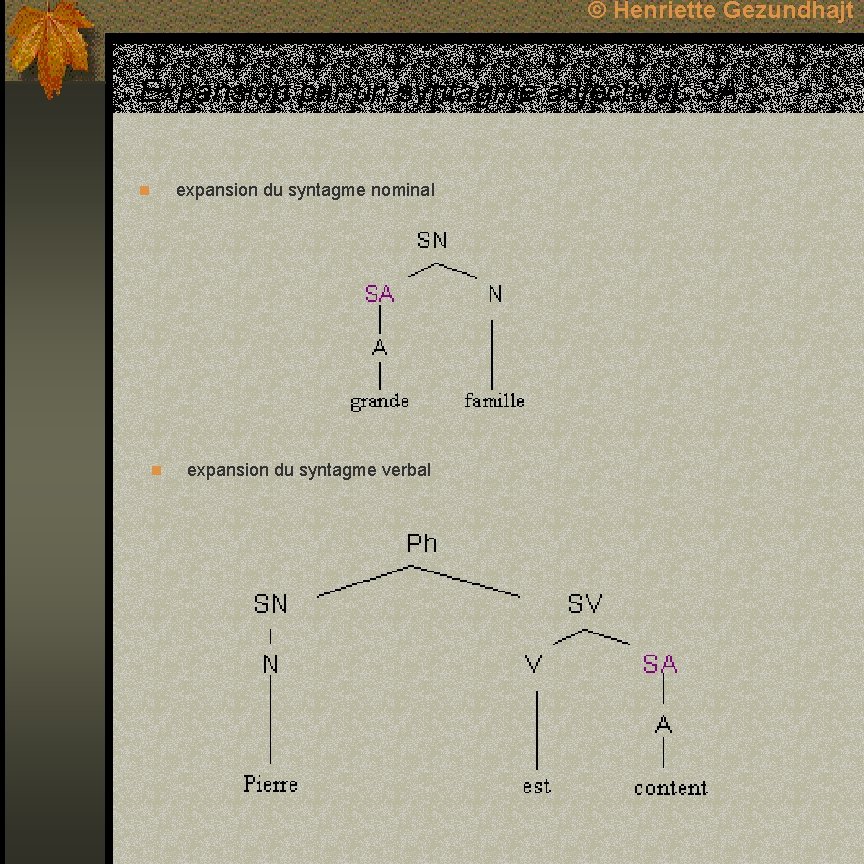

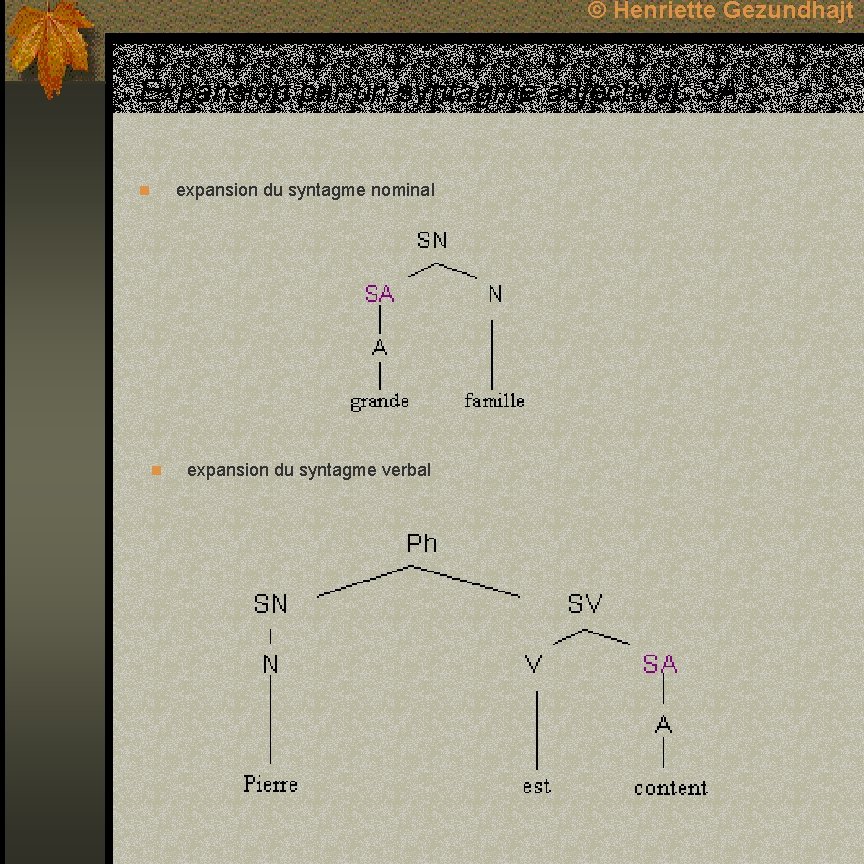

© Henriette Gezundhajt Expansion par un syntagme adjectival: SA expansion du syntagme nominal n n expansion du syntagme verbal

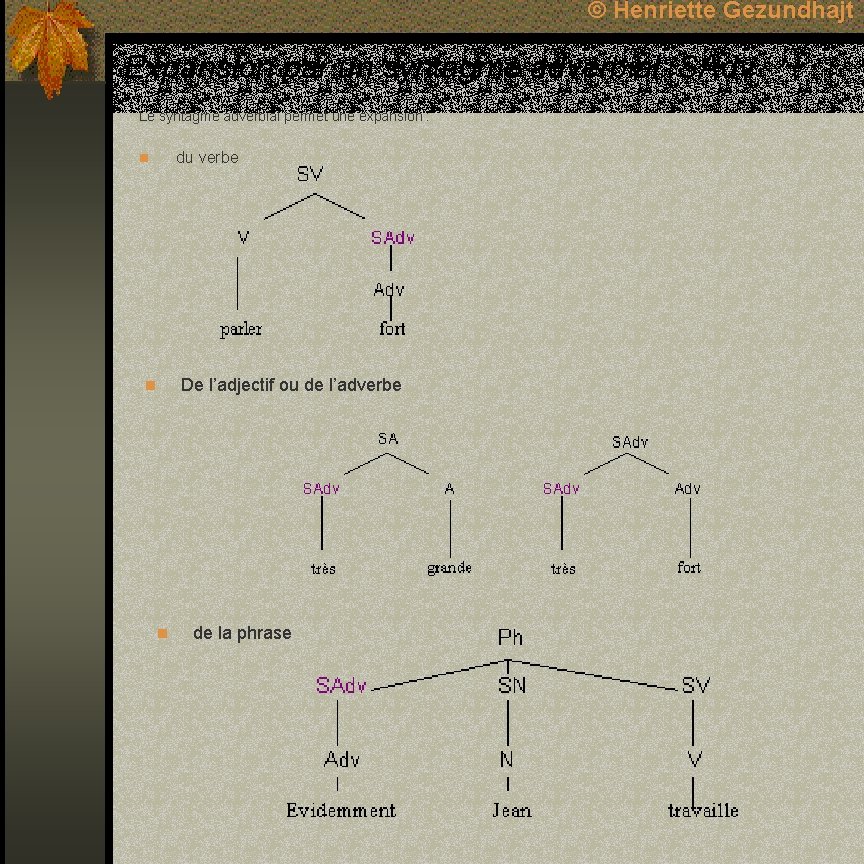

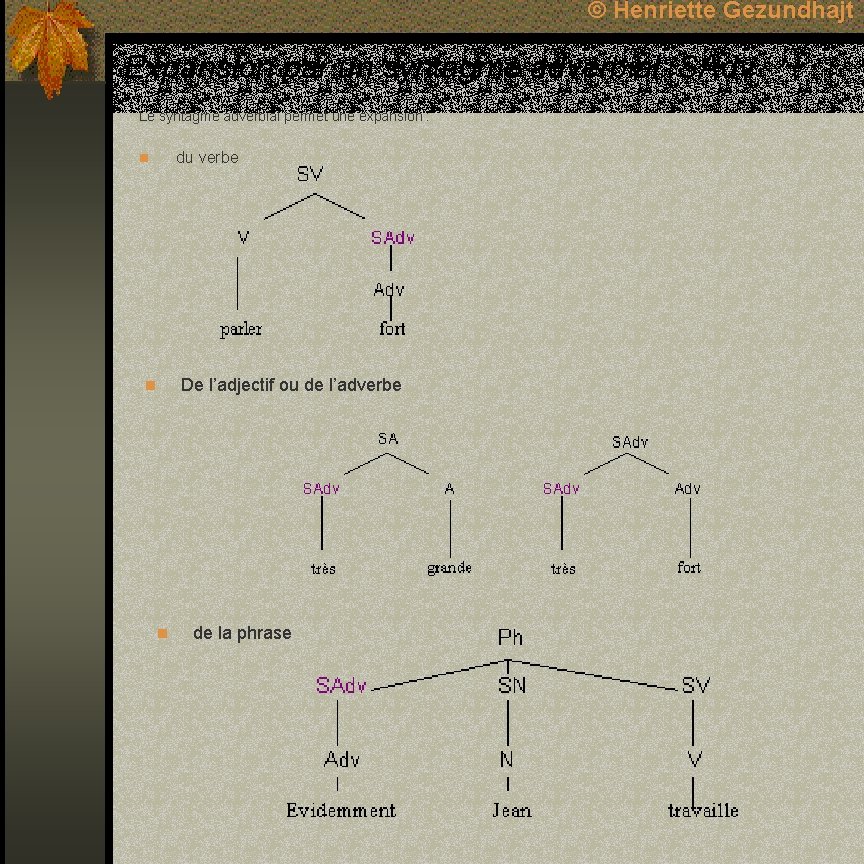

© Henriette Gezundhajt Expansion par un syntagme adverbial: SAdv Le syntagme adverbial permet une expansion : du verbe n De l’adjectif ou de l’adverbe n n de la phrase

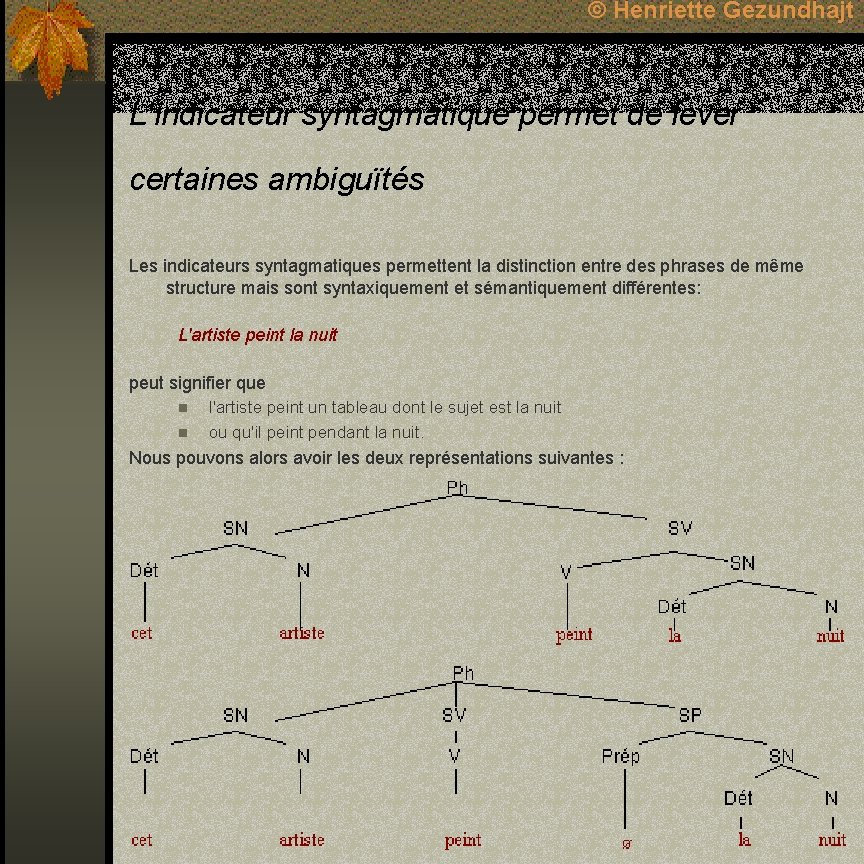

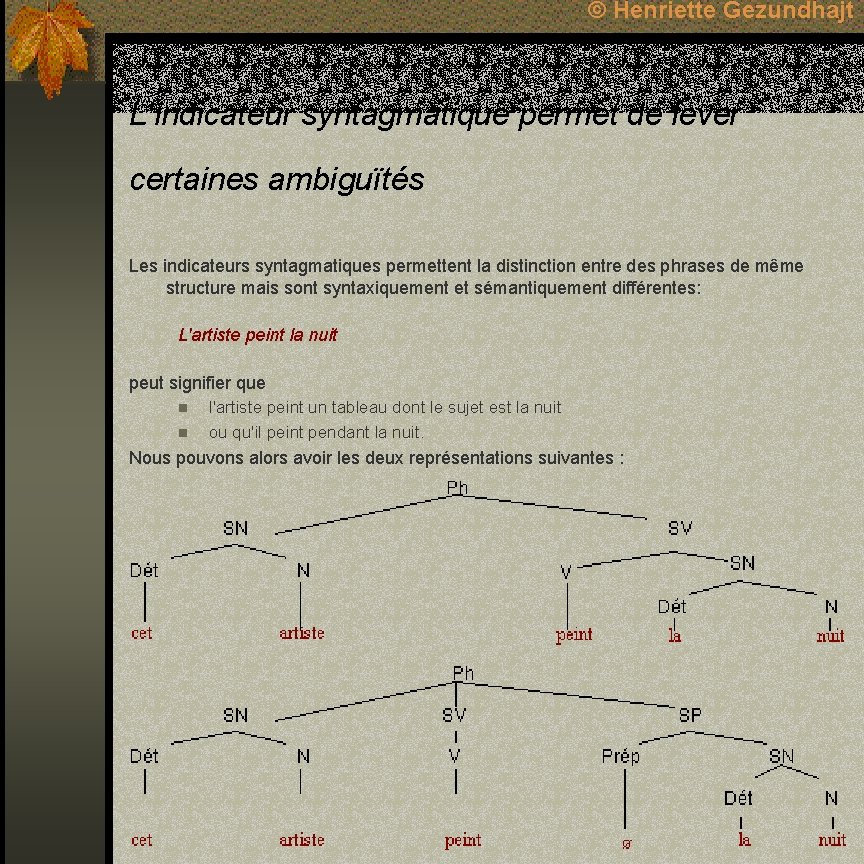

© Henriette Gezundhajt L’indicateur syntagmatique permet de lever certaines ambiguïtés Les indicateurs syntagmatiques permettent la distinction entre des phrases de même structure mais sont syntaxiquement et sémantiquement différentes: L'artiste peint la nuit peut signifier que n n l'artiste peint un tableau dont le sujet est la nuit ou qu'il peint pendant la nuit. Nous pouvons alors avoir les deux représentations suivantes :

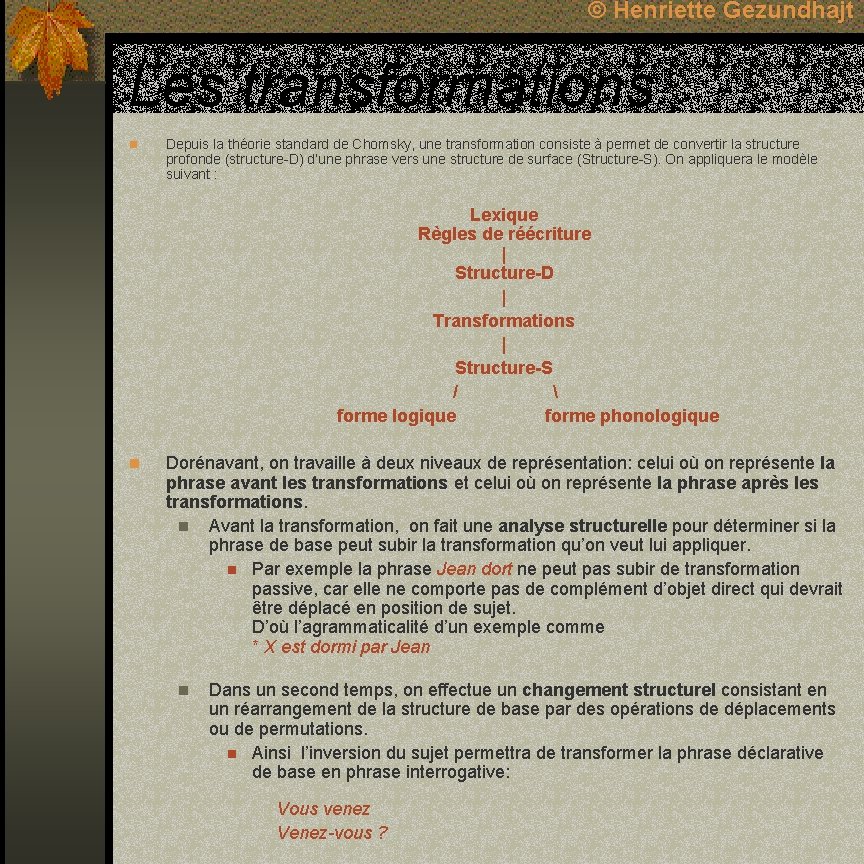

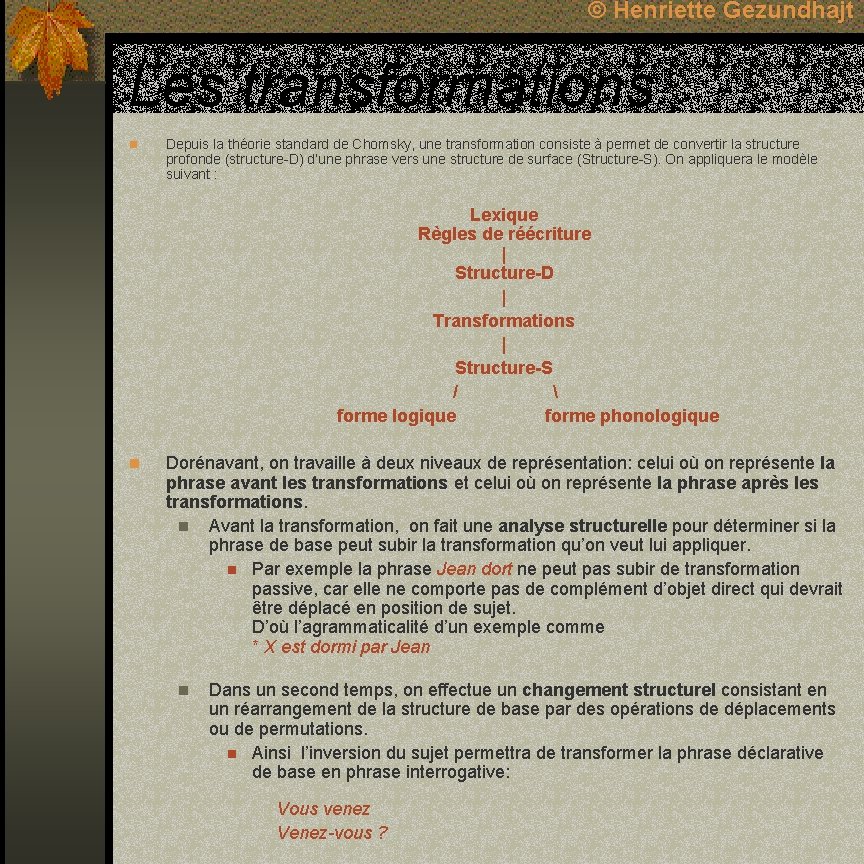

© Henriette Gezundhajt Les transformations n Depuis la théorie standard de Chomsky, une transformation consiste à permet de convertir la structure profonde (structure-D) d’une phrase vers une structure de surface (Structure-S). On appliquera le modèle suivant : Lexique Règles de réécriture | Structure-D | Transformations | Structure-S / forme logique forme phonologique n Dorénavant, on travaille à deux niveaux de représentation: celui où on représente la phrase avant les transformations et celui où on représente la phrase après les transformations. n Avant la transformation, on fait une analyse structurelle pour déterminer si la phrase de base peut subir la transformation qu’on veut lui appliquer. n Par exemple la phrase Jean dort ne peut pas subir de transformation passive, car elle ne comporte pas de complément d’objet direct qui devrait être déplacé en position de sujet. D’où l’agrammaticalité d’un exemple comme * X est dormi par Jean n Dans un second temps, on effectue un changement structurel consistant en un réarrangement de la structure de base par des opérations de déplacements ou de permutations. n Ainsi l’inversion du sujet permettra de transformer la phrase déclarative de base en phrase interrogative: Vous venez Venez-vous ?

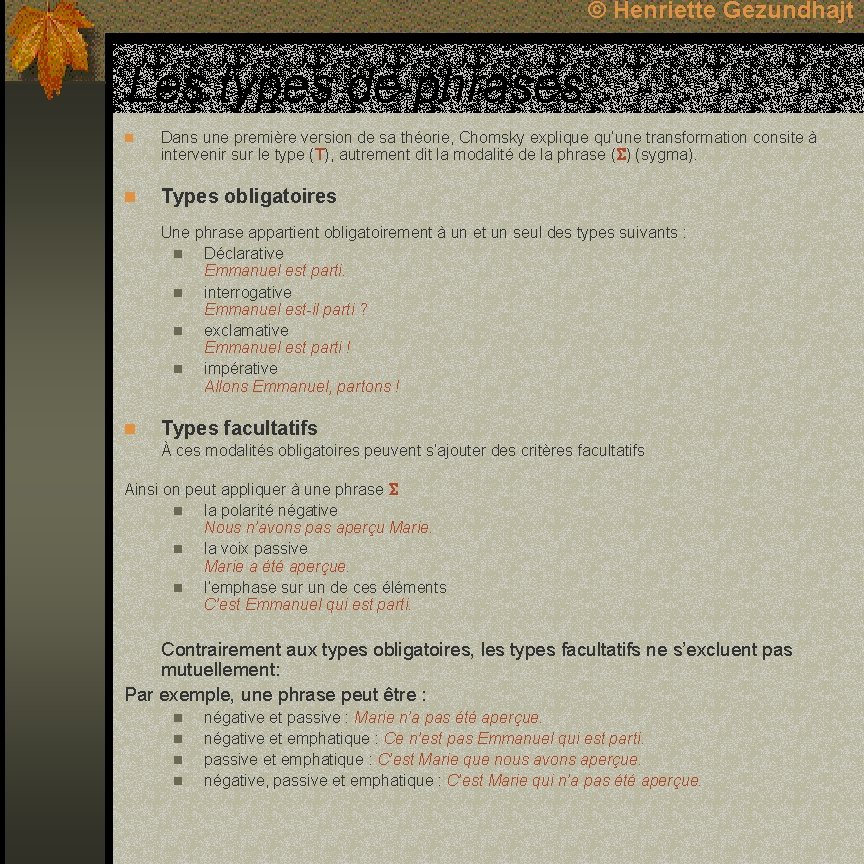

© Henriette Gezundhajt Les types de phrases n Dans une première version de sa théorie, Chomsky explique qu’une transformation consite à intervenir sur le type (T), autrement dit la modalité de la phrase (S) (sygma). n Types obligatoires Une phrase appartient obligatoirement à un et un seul des types suivants : n Déclarative Emmanuel est parti. n interrogative Emmanuel est-il parti ? n exclamative Emmanuel est parti ! n impérative Allons Emmanuel, partons ! n Types facultatifs À ces modalités obligatoires peuvent s’ajouter des critères facultatifs Ainsi on peut appliquer à une phrase S n la polarité négative Nous n’avons pas aperçu Marie. n la voix passive Marie a été aperçue. n l’emphase sur un de ces éléments C’est Emmanuel qui est parti. Contrairement aux types obligatoires, les types facultatifs ne s’excluent pas mutuellement: Par exemple, une phrase peut être : n n négative et passive : Marie n’a pas été aperçue. négative et emphatique : Ce n’est pas Emmanuel qui est parti. passive et emphatique : C’est Marie que nous avons aperçue. négative, passive et emphatique : C’est Marie qui n’a pas été aperçue.

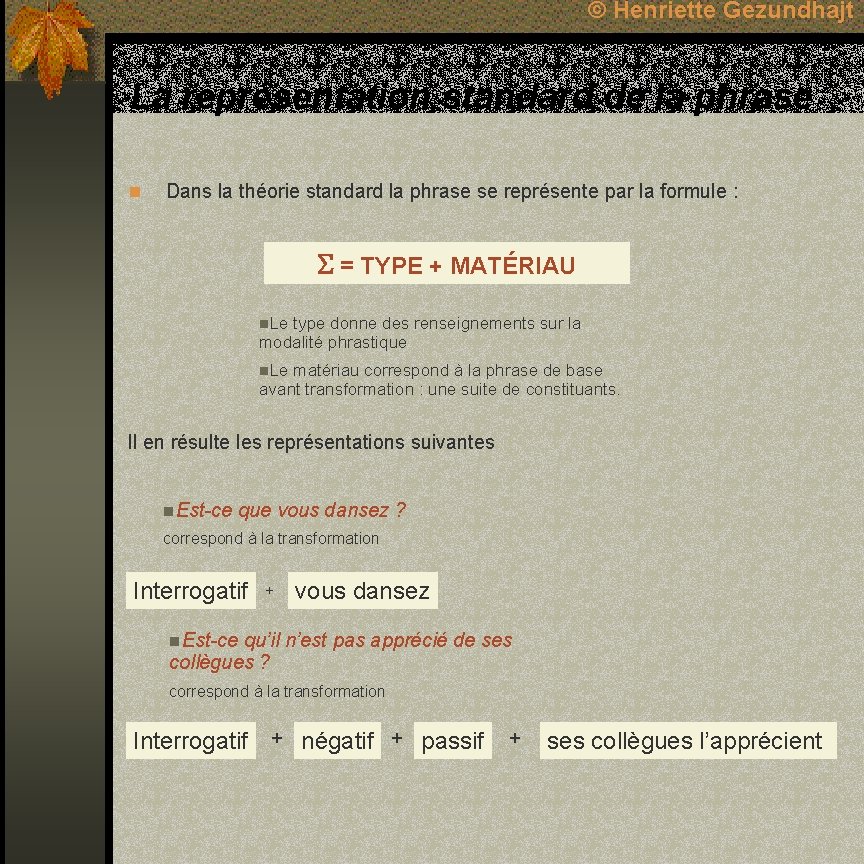

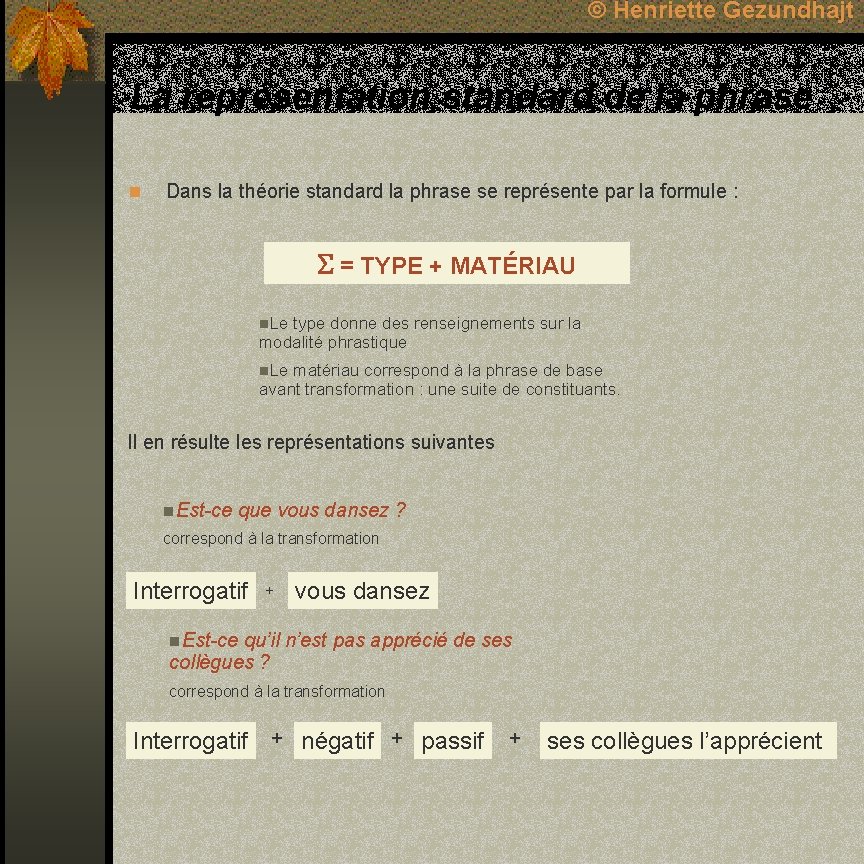

© Henriette Gezundhajt La représentation standard de la phrase n Dans la théorie standard la phrase se représente par la formule : S = TYPE + MATÉRIAU n. Le type donne des renseignements sur la modalité phrastique n. Le matériau correspond à la phrase de base avant transformation : une suite de constituants. Il en résulte les représentations suivantes n. Est-ce que vous dansez ? correspond à la transformation Interrogatif + vous dansez n. Est-ce qu’il n’est pas apprécié de ses collègues ? correspond à la transformation Interrogatif + négatif + passif + ses collègues l’apprécient

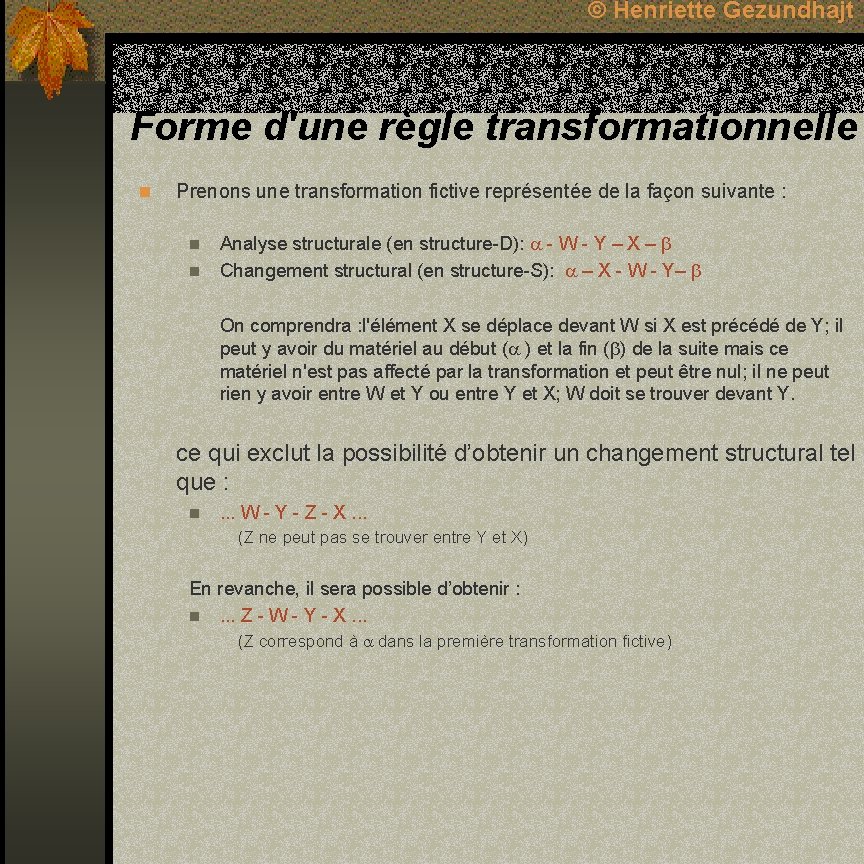

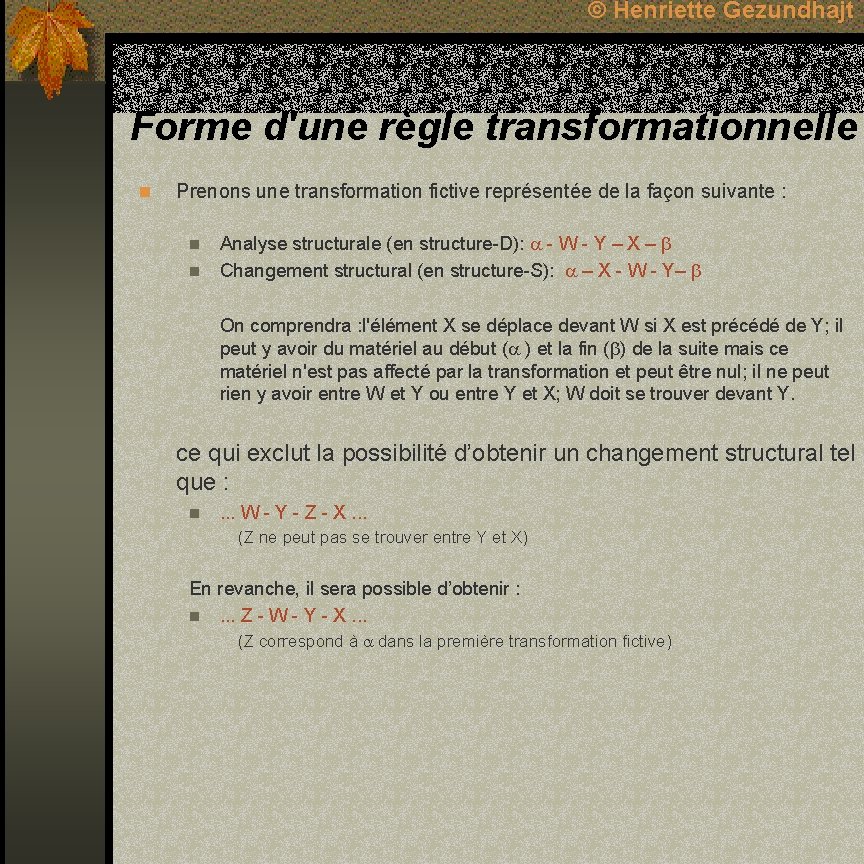

© Henriette Gezundhajt Forme d'une règle transformationnelle n Prenons une transformation fictive représentée de la façon suivante : n n Analyse structurale (en structure-D): a - W - Y – X – b Changement structural (en structure-S): a – X - W - Y– b On comprendra : l'élément X se déplace devant W si X est précédé de Y; il peut y avoir du matériel au début (a ) et la fin (b) de la suite mais ce matériel n'est pas affecté par la transformation et peut être nul; il ne peut rien y avoir entre W et Y ou entre Y et X; W doit se trouver devant Y. ce qui exclut la possibilité d’obtenir un changement structural tel que : n . . . W - Y - Z - X. . . (Z ne peut pas se trouver entre Y et X) En revanche, il sera possible d’obtenir : n. . . Z - W - Y - X. . . (Z correspond à a dans la première transformation fictive)

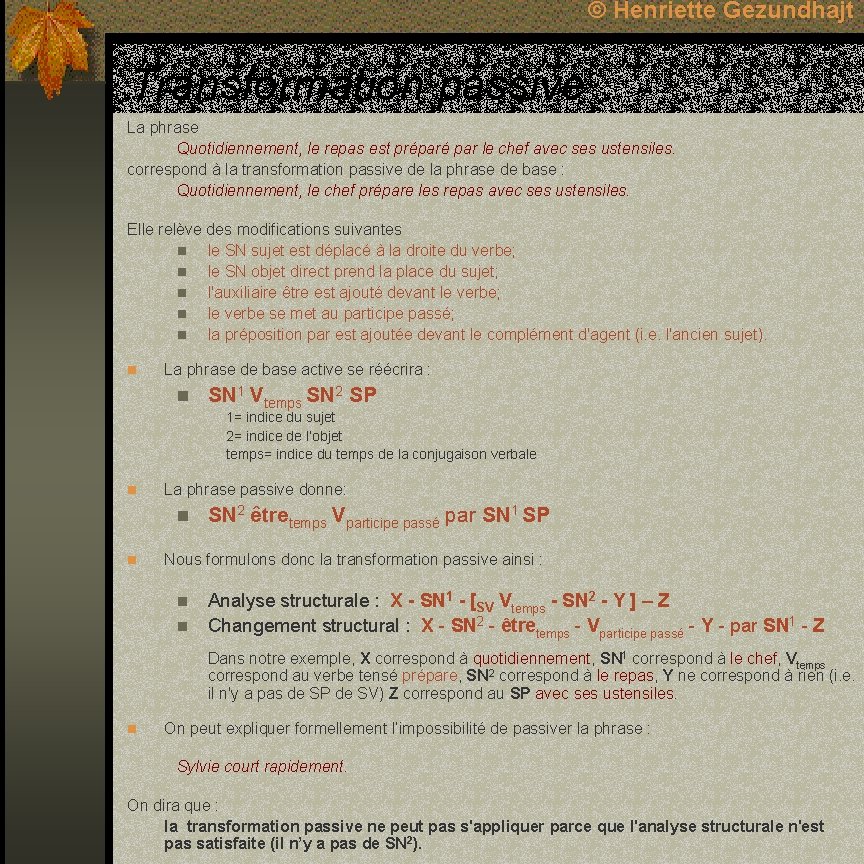

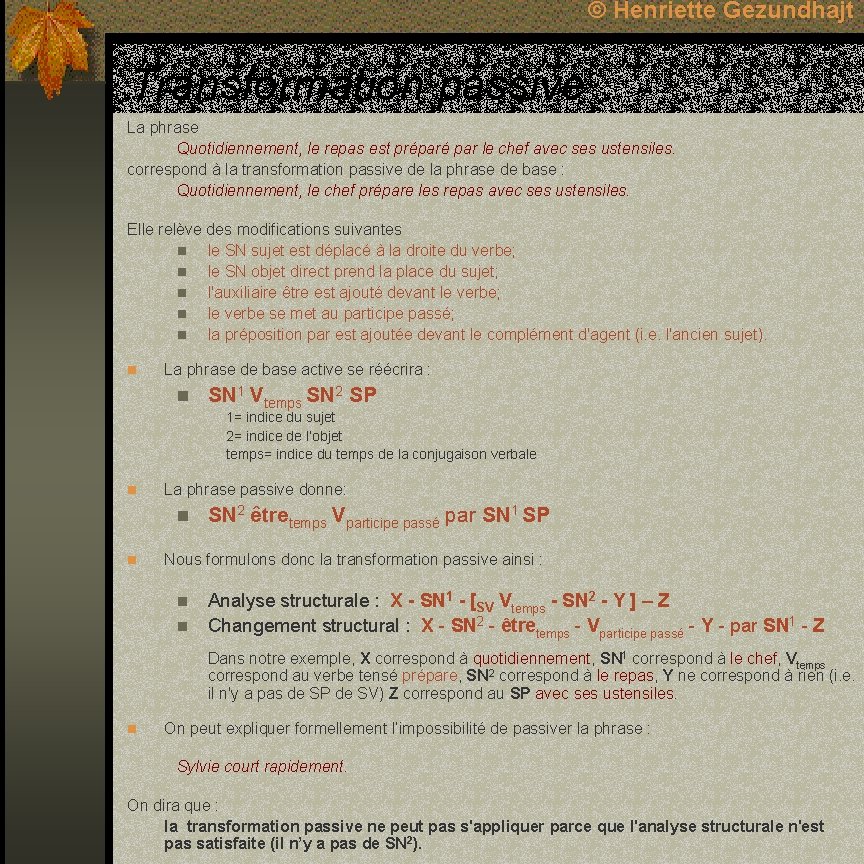

© Henriette Gezundhajt Transformation passive La phrase Quotidiennement, le repas est préparé par le chef avec ses ustensiles. correspond à la transformation passive de la phrase de base : Quotidiennement, le chef prépare les repas avec ses ustensiles. Elle relève des modifications suivantes n le SN sujet est déplacé à la droite du verbe; n le SN objet direct prend la place du sujet; n l'auxiliaire être est ajouté devant le verbe; n le verbe se met au participe passé; n la préposition par est ajoutée devant le complément d'agent (i. e. l'ancien sujet). n La phrase de base active se réécrira : n SN 1 Vtemps SN 2 SP 1= indice du sujet 2= indice de l’objet temps= indice du temps de la conjugaison verbale n La phrase passive donne: n n SN 2 êtretemps Vparticipe passé par SN 1 SP Nous formulons donc la transformation passive ainsi : n n Analyse structurale : X - SN 1 - [SV Vtemps - SN 2 - Y ] – Z Changement structural : X - SN 2 - êtretemps - Vparticipe passé - Y - par SN 1 - Z Dans notre exemple, X correspond à quotidiennement, SN 1 correspond à le chef, Vtemps correspond au verbe tensé prépare, SN 2 correspond à le repas, Y ne correspond à rien (i. e. il n'y a pas de SP de SV) Z correspond au SP avec ses ustensiles. n On peut expliquer formellement l’impossibilité de passiver la phrase : Sylvie court rapidement. On dira que : la transformation passive ne peut pas s'appliquer parce que l'analyse structurale n'est pas satisfaite (il n’y a pas de SN 2).

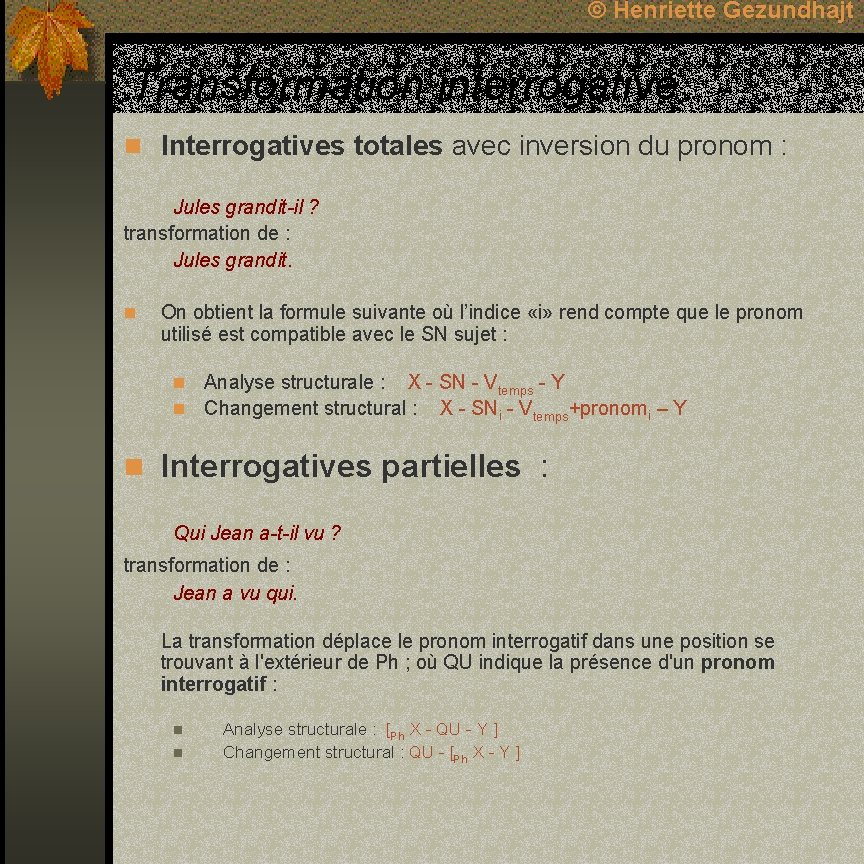

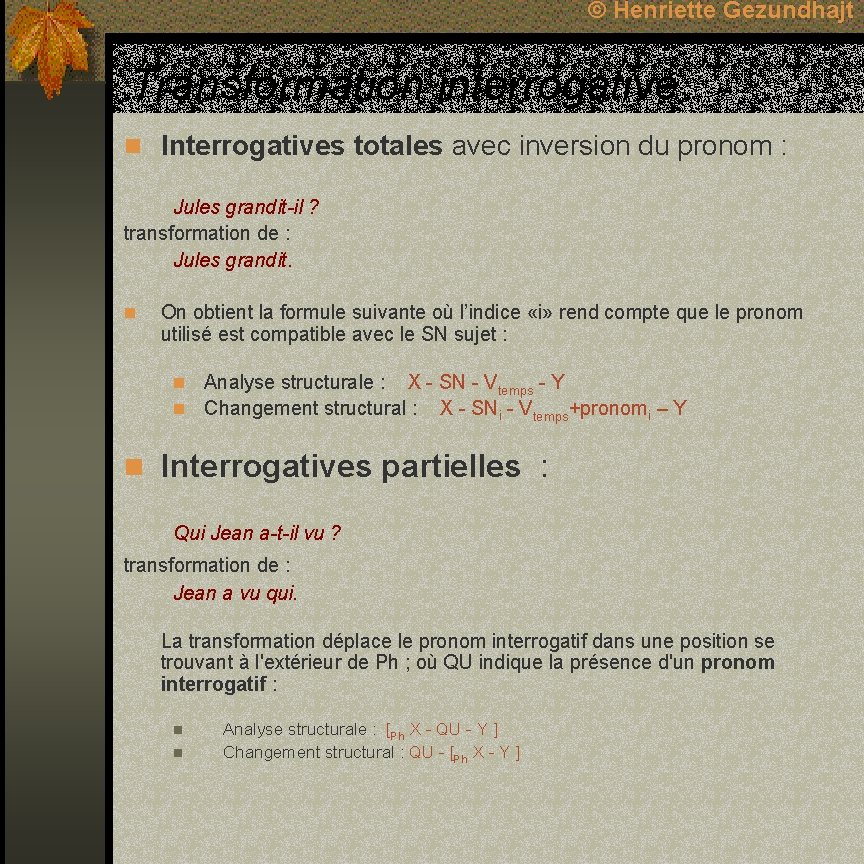

© Henriette Gezundhajt Transformation interrogative n Interrogatives totales avec inversion du pronom : Jules grandit-il ? transformation de : Jules grandit. n On obtient la formule suivante où l’indice «i» rend compte que le pronom utilisé est compatible avec le SN sujet : Analyse structurale : X - SN - Vtemps - Y n Changement structural : X - SNi - Vtemps+pronomi – Y n n Interrogatives partielles : Qui Jean a-t-il vu ? transformation de : Jean a vu qui. La transformation déplace le pronom interrogatif dans une position se trouvant à l'extérieur de Ph ; où QU indique la présence d'un pronom interrogatif : n n Analyse structurale : [Ph X - QU - Y ] Changement structural : QU - [Ph X - Y ]

© Henriette Gezundhajt Remarques sur les transformations n La transformation opère des modification sur la structure de la phrase sans changer les relations sémantiques des participants (agent, patient, bénéficiaire, instrument). Voir la leçon traitant des catégories actantielles et des rôles thématiques. n Le nombre d’éléments qui composent le syntagme de base n’est pas pertinent pour l’application de la transformation. n Par exemple pour qu’il y ait transformation passive, il faut pouvoir déplacer un SN dans une position préverbale. Il peut tout aussi bien être composé de «Pierre» , «le professeur» , ou «l’ami dont je t’ai parlé» . On dira que la composante transformationnelle ne dépend pas de la composante syntagmatique. n