Die Benrather Linie Die zweite Lautverschiebung und ihre

Die Benrather Linie Die zweite Lautverschiebung und ihre Auswirkungen auf die deutsche Sprache und ihre Varietäten

Die Benrather Linie ist nach dem Düsseldorfer Vorort „Benrath“ benannt. Nördlich dieser gedachten Linie hat die zweite Lautverschiebung nicht stattgefunden. Lediglich die Wandlung vom th zum d hat sich dort vollzogen. Die Benrather Linie trennt die Formen des Niederdeutschen und Niederländischen von den hochdeutschen Varietäten.

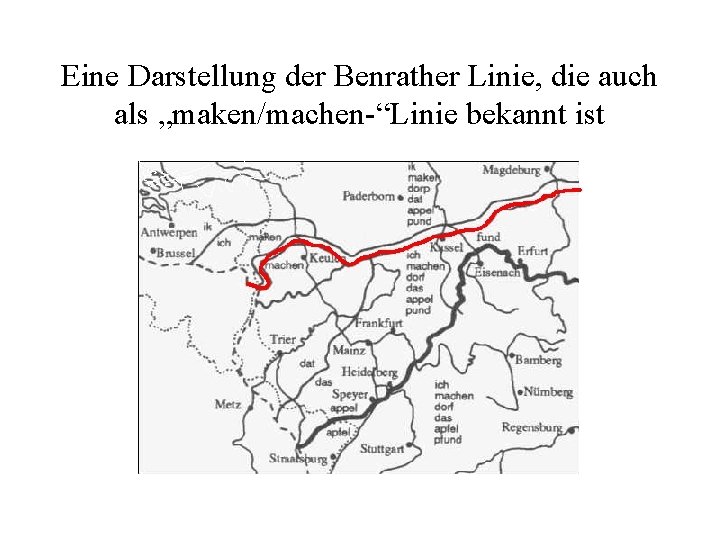

Eine Darstellung der Benrather Linie, die auch als „maken/machen-“Linie bekannt ist

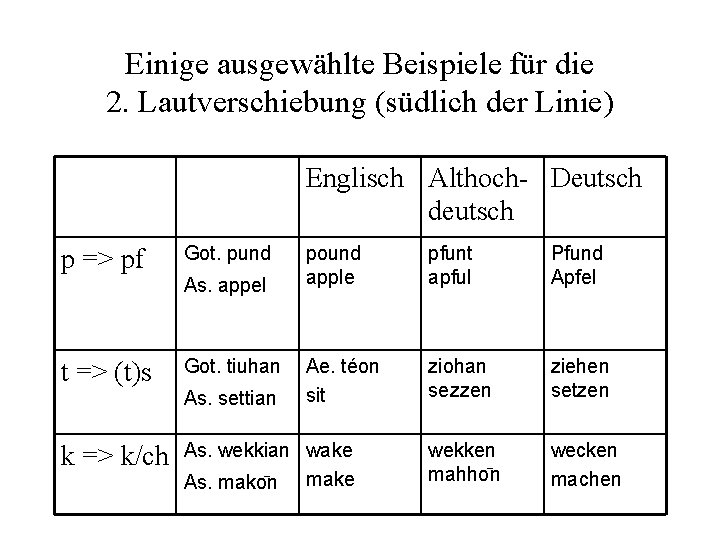

Einige ausgewählte Beispiele für die 2. Lautverschiebung (südlich der Linie) Englisch Althoch- Deutsch deutsch p => pf Got. pund As. appel t => (t)s Got. tiuhan As. settian k => k/ch pound apple pfunt apful Pfund Apfel Ae. téon sit ziohan sezzen ziehen setzen wekken mahho n wecken machen As. wekkian wake As. mako n make

• Die Westgermanischen stimmlosen Verschlusslaute p, t und k werden im Hochdeutschen zu den Affrikaten pf, tz und kch, zu doppelten Frikativen, z. B. ff, ȥȥ, hh, oder zu einfachen Frikativen f, ȥ, (c)h Wie sich die Verschlusslaute wandelten, wurde von ihrer ursprünglichen phonetischen Umgebung bestimmt: im Anlaut, nach Konsonant und Gemination: Affrikata, nach kurzem Vokal doppelter, nach langem Vokal und im Auslaut einfacher Frikativ.

Zur 2. (hochdeutschen) Lautverschiebung Die 2. Lautverschiebung vollzog sich vor etwa 1200 bis 1500 Jahren. Die beschriebene Benrather Linie ist jedoch nicht mit den heutigen Grenzen der Sprachgebiete gleichzusetzen. Sie befindet sich im Gebiet von nur einer Sprache, dem Deutschen, und repräsentiert bestenfalls Zonen dialekter Übergänge.

• Der Wandel von k zu dem Krachlaut kch vollzieht sich nur im äußersten Süden, sprich der Schweiz, Südösterreich und sehr begrenzten Teilen Süddeutschlands.

• Stimmlose, dentale Reibelaute wie das westgermanische th wurden im Zuge der zweiten Lautverschiebung zum d: Vergleiche „thing“ und „Ding“.

• Die Verschiebung zu den Affrikaten pf, tz und kch trat genau dann ein, wenn p, t und k im Wortanlaut, im Inlaut und Auslaut nach den Konsonanten l, r, m oder n und der Verdopplung bzw. Doppelkonsonanz pp, tt oder kk vorkamen.

Die Zersplitterung in die verschiedenen Deutschen Dialekte Oberdeutsche Dialekte: Im südlichen Teil des deutschsprachigen Raumes verläuft südlich von Frankfurt aber nördlich von Würzburg von Ost nach West die Speyrer Linie (Appel/Apfel-Linie). Südlich der Linie hat sich die 2. Lautverschiebung vollständig in dem von westgermanischen Dialekten ererbten Wortschatz durchgesetzt. Ausnahme ist nur die für den äußersten Süden charakteristische Verschiebung von anlautendem k zu kch. Die südlich der Speyerer Linie beheimateten Dialekte werden als Oberdeutsche Dialekte bezeichnet.

Mitteldeutsche Dialekte: Zwischen der Benrather und der Speyerer Linie finden wir Dialekte, die unter der Bezeichnung „Mitteldeutsch“ zusammengefasst werden. Was diese Formen vereint, ist die partielle Durchführung der 2. Lautverschiebung, doch welche Merkmale jeweils zur Ausprägung gekommen sind, variiert erheblich.

Eine Übersicht über den deutschen Sprachraum

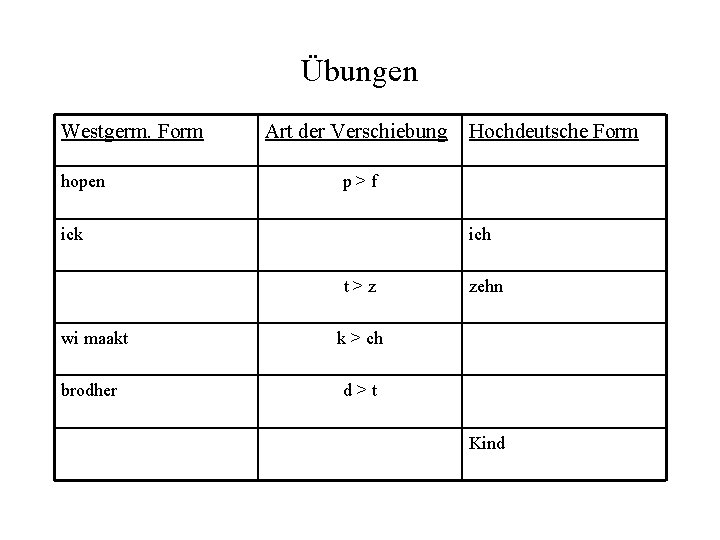

Übungsaufgaben In den folgenden Übungen ist es Ihre Aufgabe, die Tabelle zu vervollständigen, indem Sie die Formen vom Westgermanischen bis zur Hochdeutschen Form berücksichtigen.

Übungen Westgerm. Form hopen Art der Verschiebung Hochdeutsche Form p>f ick ich t>z wi maakt k > ch brodher d>t zehn Kind

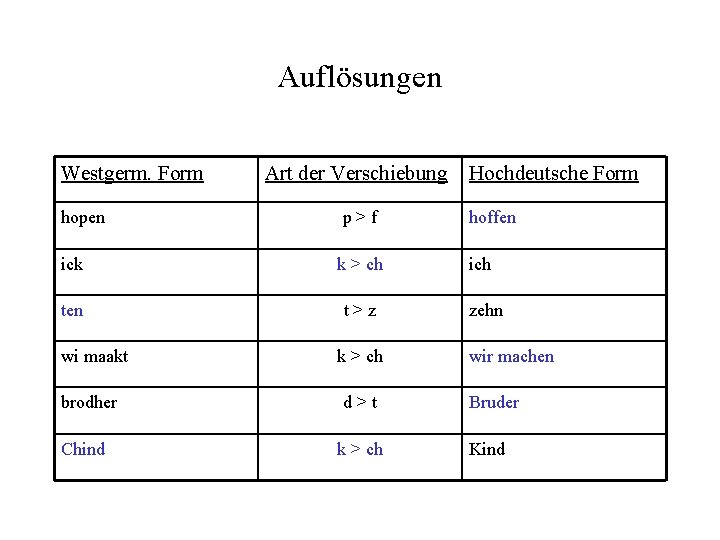

Auflösungen Westgerm. Form hopen Art der Verschiebung p>f ick k > ch ten t>z wi maakt k > ch brodher d>t Chind k > ch Hochdeutsche Form hoffen ich zehn wir machen Bruder Kind

Kurs: Geschichte der Deutschen Sprache Dozent: Prof. Dr. Ulrich Seelbach Fakultät für Linguistik und Literaturwissenschaften Wintersemester 03/04 Präsentation erarbeitet von: Anja Röding Julia D. Hillebrandt

Quellenangaben • Barbour, S. / Stevenson, P. : Variation im Deutschen. Soziolinguistische Perspektiven. Berlin, New York: de Gruyter, 1998 • Polenz, P. von: Geschichte der deutschen Sprache. Berlin, New York: de Gruyter, 1978 • Materialien und Informationen aus dem Kurs „Geschichte der deutschen Sprache bei Prof. Dr. Ulrich Seelbach, WS 2003/2004

- Slides: 17