Diagnostik und Frderung I ELDIB Entwicklungstherapeutischer Lernziel Diagnose

Diagnostik und Förderung (I) ELDIB – Entwicklungstherapeutischer Lernziel Diagnose Bogen

ELDIB ETEP • ETEP: Entwicklungtherapie / Entwicklungspädagogik – therapeutisch pädagogisches Rahmenkonzept • ELDIB: Entwicklungstherapeutischer / entwicklungs pädagogischer Lernziel Diagnose Bogen – Diagnostisches Verfahren im Rahmen der ETEP

ETEP • Die Konzeption ETEP geht zurück auf das auf Erziehung und Bildung ausgerichtete entwicklungspsychologische Konzept von Mary Wood (USA) aus den 1970 er Jahren. • Dieses Konzept wurde in den USA weiter entwickelt und in den 1990 er Jahren im Zusammenhang mit der Gründung der Jakob Muth Schule in Essen durch Marita Bergsson auf deutsche Verhältnisse übertragen Quelle: Curriculum für pädagogische Fachkräfte © Institut für Entwicklungstherapie/Entwicklungspädagogik e. V. (ETEP Europe), Düsseldorf, 2001

Leitgedanken des ETEP • Ressourcenperspektive – Fokus auf Stärken eines Kindes/eines Jugendlichen, Förderung des Selbstvertrauens, Unterstützung des Aufbaus von Verhaltensweisen, die erfolgreich und für das Entwicklungsalter typisch sind • Entwicklungslogik – Der normale Prozess der sozialen, emotionalen und verhaltensbezogenen Entwicklung nimmt einen vorhersagbaren und geordneten Verlauf • Freude und Erfolg – Konstruktive Veränderungen geschehen dann, wenn angemessene Verhaltensweisen und Beziehungen persönlich befriedigende Ergebnisse erbringen • Bedeutsame Erfahrungen – Lernen geschieht durch Ereignisse, die sowohl persönlich als auch gesellschaftlich bedeutsam sind

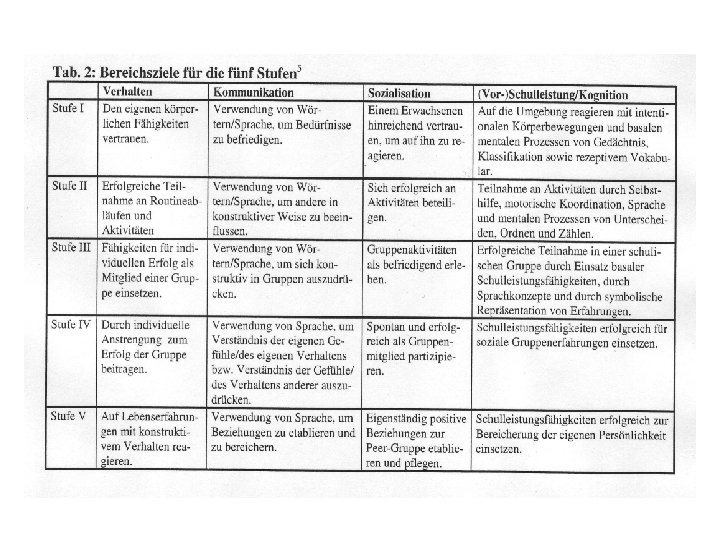

• Die Zielsetzungen des Konzeptes ETEP verlaufen über 5 Stufen, die schwerpunktmäßig nach der sozial emotionalen Entwicklung ausgerichtet sind • • Für jede Stufe gibt es ein „Stufenziel“, das in einem normalen Entwicklungsverlauf in den angegebenen Zeiträumen erreicht wird. • Die in jeder Stufe zu erreichenden Ziele beziehen sich insgesamt auf die Lernbereiche Verhalten, Kommunikation, Sozialisation und Kognition / (Vor-)Schulleistung

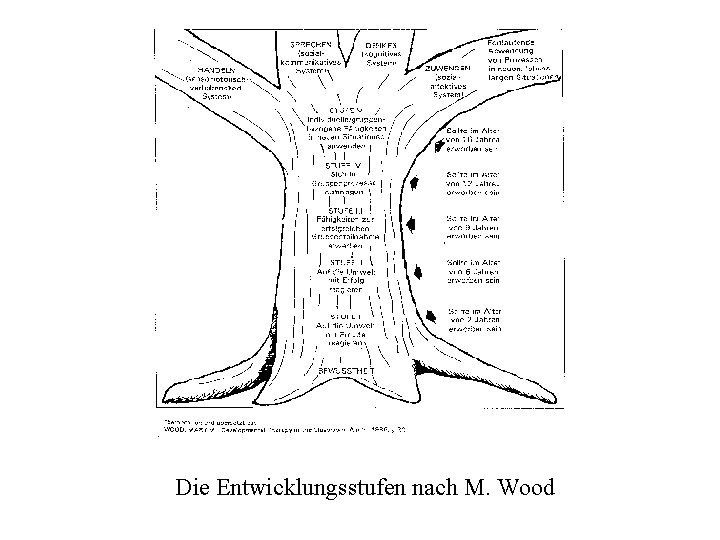

Die Entwicklungsstufen nach M. Wood

Stufenziel der Stufe 1 • Auf die Umwelt mit Freude reagieren • D. h. hat die Entwicklung des Kindes in den ersten beiden Lebensjahren in den Lernbereichen Verhalten, Kommunikation, Sozialisation, und Kognition einen normalen Verlauf genommen, reagiert es mit Freude und Vertrauen gegenüber seiner sozialen Umwelt. Es geht hier also um Reagieren und jemanden vertrauen. - Das Kind erkennt und unterscheidet Erwachsene, ist aufmerksam und kann Bedürfnisse mit vorsprachlichen Mitteln ausdrücken.

Stufenziel der Stufe 2 • Auf die Umwelt mit Erfolg reagieren D. h. bei einer normalen Entwicklung hat das Kind im Alter von 6 Jahren individuelle Fähigkeiten erworben, die es ihm ermöglichen mit anderen Kindern erfolgreich in Kontakt zu kommen. • Das Kind nimmt erfolgreich an Aktivitäten teil und verwendet Sprache um andere in konstruktiv Weise zu beeinflussen.

Stufenziel der Stufe 3 • Fähigkeiten zur erfolgreichen Gruppenteilnahme erwerben D. h. ein Kind erwirbt aufbauend auf die Fähigkeiten von Stufe 2 zwischen dem 7. und 9. Lebensjahren weitere Fähigkeiten, die es erfolgreich in Gruppenprozessen anwendet. • Solchen Fähigkeiten sind z. B. das Verstehen von Regeln und Erwartungen, das Verwendung von Sprache um sich konstruktiv in der Gruppe auszudrücken und das Eingehen von Freundschaften.

Stufenziel der Stufe 4 • Sich in Gruppenprozesse einbringen • In dieser Stufe geht es um das Wertschätzen der eigenen Gruppe. D. h. das Kind bringt sich in die Gruppe ein, wirkt an Entscheidungen mit und übernimmt zunehmend Verantwortung für sein eigenes Verhalten, es lernt, ein Gruppenmitglied zu werden

Stufenziel der Stufe 5 • Individuelle / gruppenbezogene Fähigkeiten in neuen Situationen anwenden • Zwischen 13 und 16 Jahren geht es um Generalisieren und Bewerten. Die in bisherigen Gruppensituationen erworbenen Fähigkeiten werden unter neuen Bedingungen angewendet. Sprache wird bewusst zum Etablieren und Pflegen von Beziehungen verwendet, Schulleistungsfähigkeiten werden erfolgreich zur Bereicherung der eigenen Persönlichkeit (Lesen, Taschengeldberechnungen) eingesetzt, das eigene Verhalten orientiert sich an übergeordneten Werten

Kritik • Das Stufenmodell entspricht nicht mehr dem neuesten Forschungsstand • So geht man z. B. nicht mehr davon aus, dass Kinder in den ersten beiden Lebensjahren nur (passiv) mit Freude reagieren, sondern dass sie sich auch schon in diesem Alter vom Erfolg ihres Verhaltens leiten lassen und aktiv interagieren • Wie auch beim Piagetschen Stufenmodell sind die Altersangaben eher als Daumenregeln zu verstehen, denn als statistisch präzise, empirisch abgesicherte Normen

• Andererseits ist der ETEP in der Anwendung flexibler, als es diese Entwicklungszielhierarchie zunächst vermuten ließe • Und für den Umgang mit verhaltensproblematischen Kindern mag eine Unterschätzung alterstypischer Fähigkeiten sogar von Vorteil sein

Stufen und Lernziele • Stufen sind Lernziele zugeordnet: sog. „Bereichsziele“ • Das Konzept sieht für jedes Kind und jeden Jugendlichen eine individuelle Förderung durch Formulierung individueller Lernziele auf der Basis eingeschätzter Kompetenzen vor • Den momentanen Entwicklungsstand, sowie die Ziele für das emotionale und soziale Lernen werden mit Hilfe des Lernziel Diagnose Bogens ELDi. B ermittelt

• Soziale, emotionale und kommunikative Ziele stehen im Zentrum und sind nicht Nebenprodukt des Unterrichts • Präzise Formulierung des Lernziels ist wichtig. Im EH Bereich sind Ursachen oft genau benennbar, das Ziel bleibt jedoch oft diffus • Durch Angabe konkreter Schritte und konkreter Ziele können Schüler und Lehrer ihr Verhalten besser in die gewünschte Richtung steuern > Lösungsorientierung • Lernziele werden von Lehrer und Schüler gemeinsam formuliert!

• Je konkreter und präziser ein Ziel formuliert ist, desto • leichter ist es erreichbar • bessere Feed back Möglichkeit besteht • bessere Erfolgswahrnehmung ist möglich

ELDIB • Vier Versionen: – Pädagogische Fachkräfte – Kind / Jugendlicher – Eltern – Gruppenversion (für Klassen)

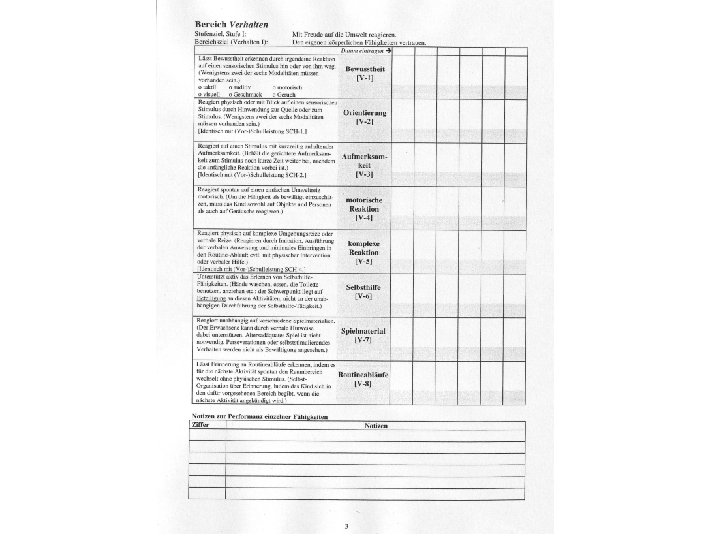

Aufbau In der deutschen Version handelt es sich insgesamt um 182 Items, die vier Bereichen Verhalten Kommunikation Sozialisation Kognition und in den Bereichen (Subskalen) jeweils nach den fünf Entwicklungsstufen geordnet sind

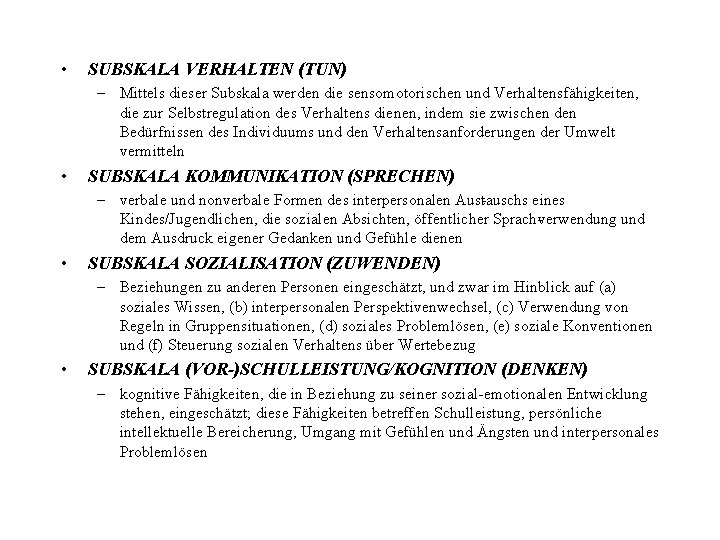

• SUBSKALA VERHALTEN (TUN) – Mittels dieser Subskala werden die sensomotorischen und Verhaltensfähigkeiten, die zur Selbstregulation des Verhaltens dienen, indem sie zwischen den Bedürfnissen des Individuums und den Verhaltensanforderungen der Umwelt vermitteln • SUBSKALA KOMMUNIKATION (SPRECHEN) – verbale und nonverbale Formen des interpersonalen Aus tauschs eines Kindes/Jugendlichen, die sozialen Absichten, öffentlicher Sprach verwendung und dem Ausdruck eigener Gedanken und Gefühle dienen • SUBSKALA SOZIALISATION (ZUWENDEN) – Beziehungen zu anderen Personen eingeschätzt, und zwar im Hinblick auf (a) soziales Wissen, (b) interpersonalen Perspektivenwechsel, (c) Verwendung von Regeln in Gruppensituationen, (d) soziales Problemlösen, (e) soziale Konventionen und (f) Steuerung sozialen Verhaltens über Wertebezug • SUBSKALA (VOR-)SCHULLEISTUNG/KOGNITION (DENKEN) – kognitive Fähigkeiten, die in Beziehung zu seiner sozial emotionalen Entwicklung stehen, eingeschätzt; diese Fähigkeiten betreffen Schulleistung, persönliche intellektuelle Bereicherung, Umgang mit Gefühlen und Ängsten und interpersonales Problemlösen

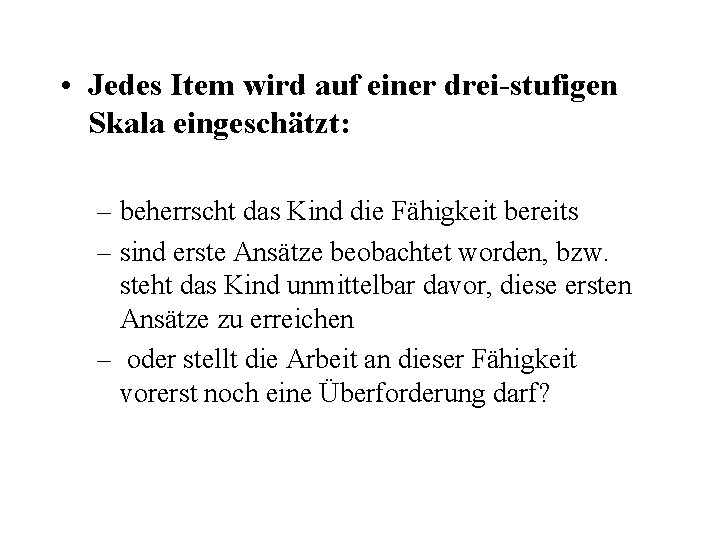

• Jedes Item wird auf einer drei-stufigen Skala eingeschätzt: – beherrscht das Kind die Fähigkeit bereits – sind erste Ansätze beobachtet worden, bzw. steht das Kind unmittelbar davor, diese ersten Ansätze zu erreichen – oder stellt die Arbeit an dieser Fähigkeit vorerst noch eine Überforderung darf?

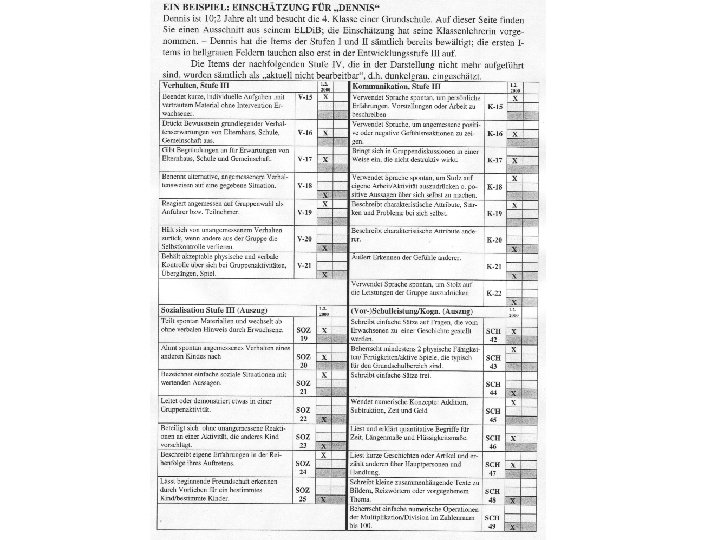

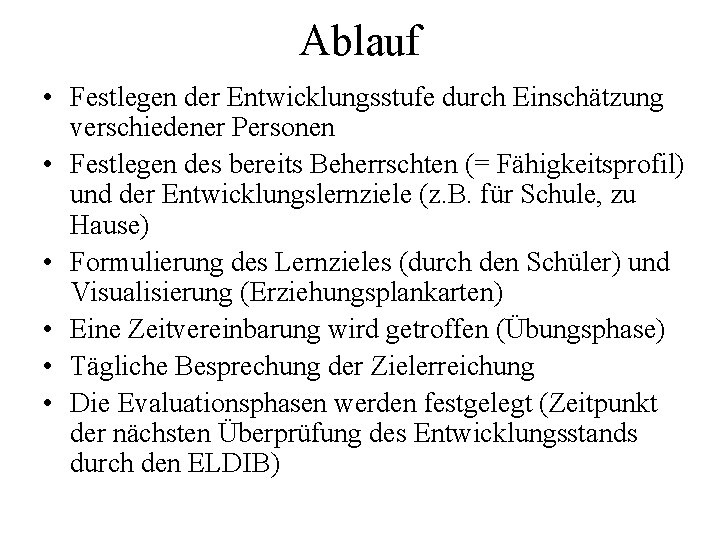

Ablauf • Festlegen der Entwicklungsstufe durch Einschätzung verschiedener Personen • Festlegen des bereits Beherrschten (= Fähigkeitsprofil) und der Entwicklungslernziele (z. B. für Schule, zu Hause) • Formulierung des Lernzieles (durch den Schüler) und Visualisierung (Erziehungsplankarten) • Eine Zeitvereinbarung wird getroffen (Übungsphase) • Tägliche Besprechung der Zielerreichung • Die Evaluationsphasen werden festgelegt (Zeitpunkt der nächsten Überprüfung des Entwicklungsstands durch den ELDIB)

• Beispiel: • Item: Soz 14 „Warten“ • „Wartet ohne physische Intervention durch Erwachsene“ • Lernziel für Schüler: – „Ich zeige meinen Gesprächsbeitrag an und warte, bis ich zu Wort komme“

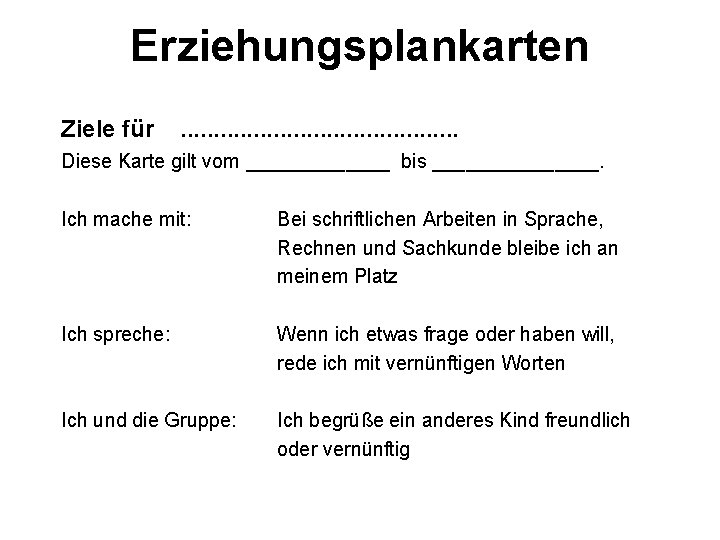

Erziehungsplankarten Ziele für . . Diese Karte gilt vom _______ bis ________. Ich mache mit: Bei schriftlichen Arbeiten in Sprache, Rechnen und Sachkunde bleibe ich an meinem Platz Ich spreche: Wenn ich etwas frage oder haben will, rede ich mit vernünftigen Worten Ich und die Gruppe: Ich begrüße ein anderes Kind freundlich oder vernünftig

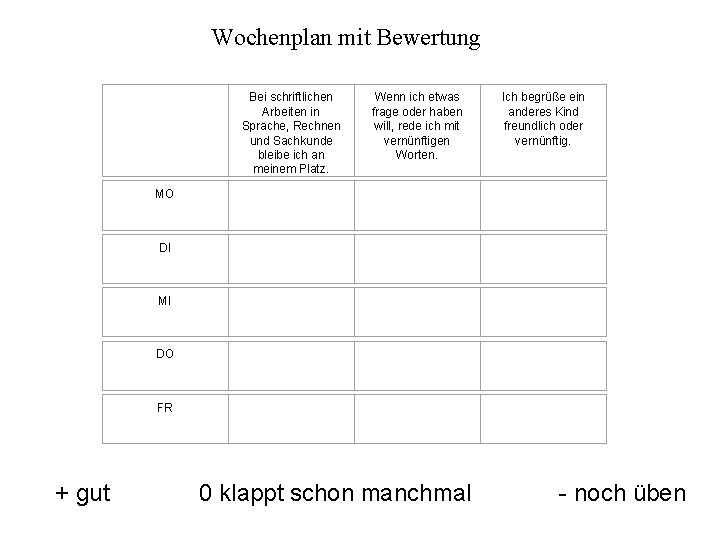

Wochenplan mit Bewertung + gut Bei schriftlichen Arbeiten in Sprache, Rechnen und Sachkunde bleibe ich an meinem Platz. Wenn ich etwas frage oder haben will, rede ich mit vernünftigen Worten. Ich begrüße ein anderes Kind freundlich oder vernünftig. MO DI MI DO FR 0 klappt schon manchmal - noch üben

Reliabilität des ELDIB • Zwei Studien aus den USA • Wood & Swan, 1978: – Urteilsübereinstimmung für trainierte Beurteiler bei. 76 (N=2 Beurteiler) • Weller, 1990: – Urteilsübereinstimmung für zwei trainierte Beurteiler bei. 95 (N=2 Beurteiler) • Training für die 1990 er Studie: – Fallbeschreibungen, Standardprotokolle, Videoaufzeichnungen von Schülern

Konsequenz • ELDIB ist bei trainierten Beurteilern vermutlich messgenau • Es wären aber mehr Studien mit mehr Beurteilern nötig, um dies zuverlässig einschätzen zu können • Für Statusdiagnostik (sonderpädagogisches Gutachten, Förderbedarf) daher nur bei gut ausgebildeten Beurteilern einsetzbar • Ansonsten Einsatz standardisierter Fragebögen, die kein Training voraussetzen (z. B. TRF) • Aufgrund der konsensuellen Diagnostik innerhalb des Förderprozesses ist dieses Problem aber in der eigentlichen Förderung wenig gravierend!

- Slides: 30