Cliquez chaque vue Lautomne Epernon 2 Epernon est

- Slides: 42

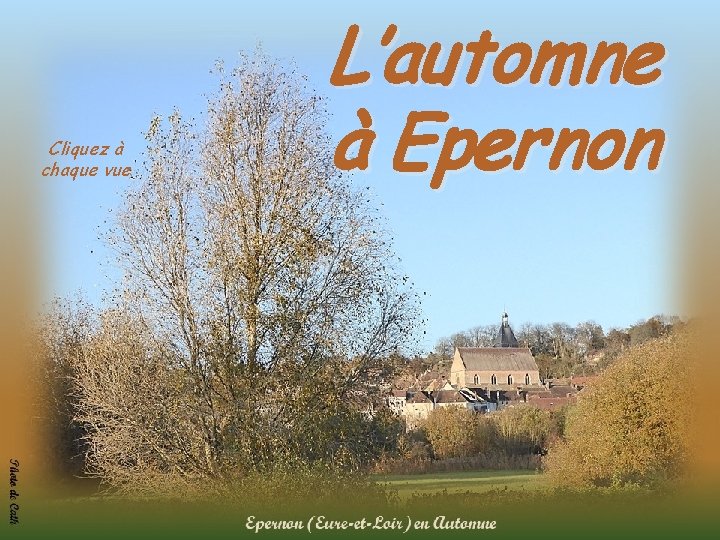

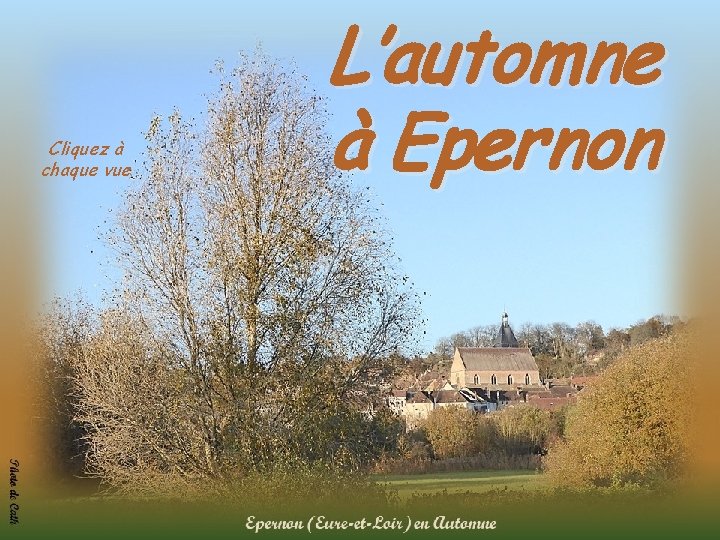

Cliquez à chaque vue L’automne à Epernon

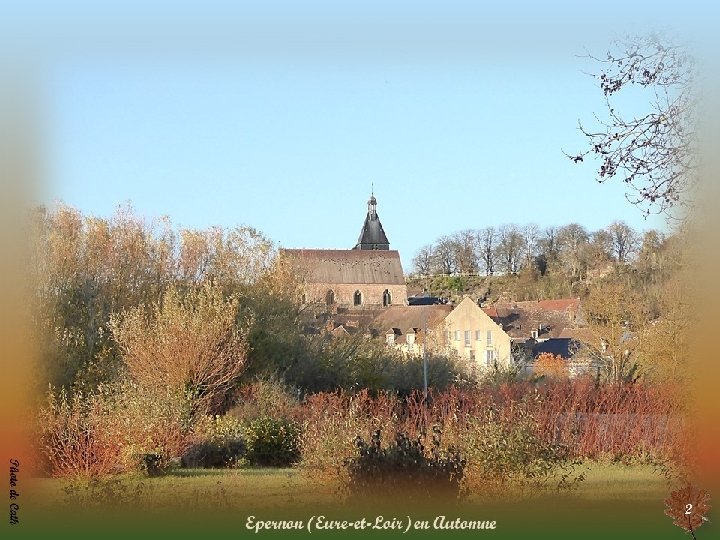

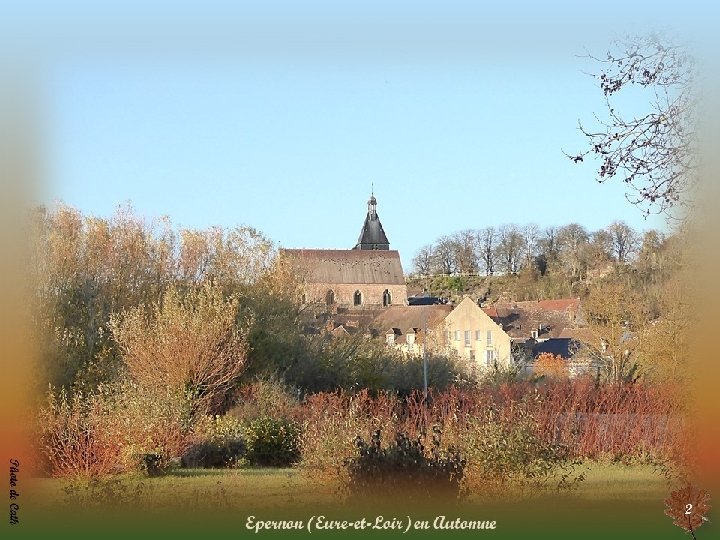

2

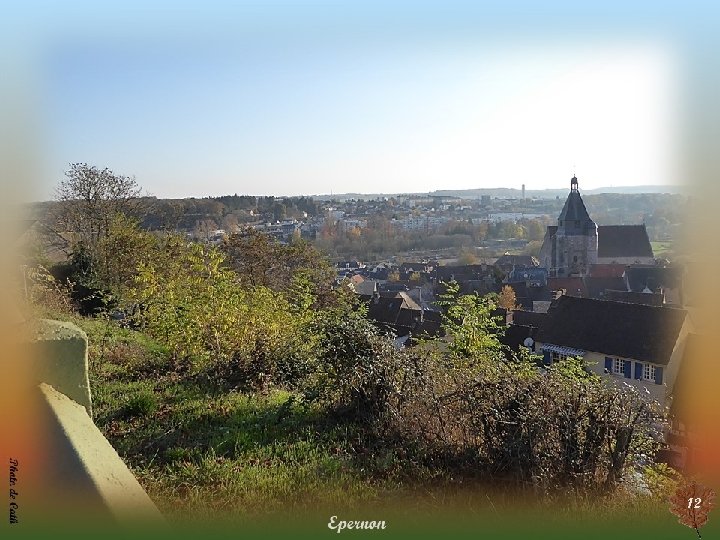

Epernon est aujourd’hui une petite commune de 5550 habitants, située à 8 km de Maintenon et à 13 km de Rambouillet. Epernon a eu différentes appellations dérivées du nom gaulois « sparno » qui signifie épine, puis du nom romain « sporonus » ou éperon. Au Moyen ge, on voit apparaître le nom « sparnaïcum » puis « sparnatum » , ce qui veut dire lieu couvert de buissons d’épines et en 1603 « Espernon » puis Epernon. Les habitants sont dénommés les sparnoniens. Au temps des Mérovingiens, Epernon existait. Des fours à pains ont été découverts dans un verger entre deux petites rivières, la Drouette et la Guesville. En 987, le Roi Robert le Pieux possède la forêt de l’Yvelines et le château de St. Léger-en-Yvelines. Il demande à Hugues de Beauvais, Comte de Dreux et de Nogent, d’administrer ses terres. Il lui donne la terre d’Epernon. Sa petite fille épouse Guillaume de Hainaut qui possède, quant à lui, le fief de Montfort. Celui-ci, pour la protection du roi, fait construire deux forteresses, l’une sur l’éperon rocheux d’Epernon, l’autre à Montfort. Son fils Amauri 1 er lui succède puis tour à tour ses fils Simon, Amauri et Richard puis ses descendants. Au temps du roi de France Philippe 1 er, Amaury III, duc d’Epernon et de Montfort, réside dans le château de son grand-père. Une double enceinte le sépare du village qui lui-même a son enceinte. Une seule et unique gravure de Claude Châtillon le représente. Amaury III doit défendre le roi contre les Normands. 3

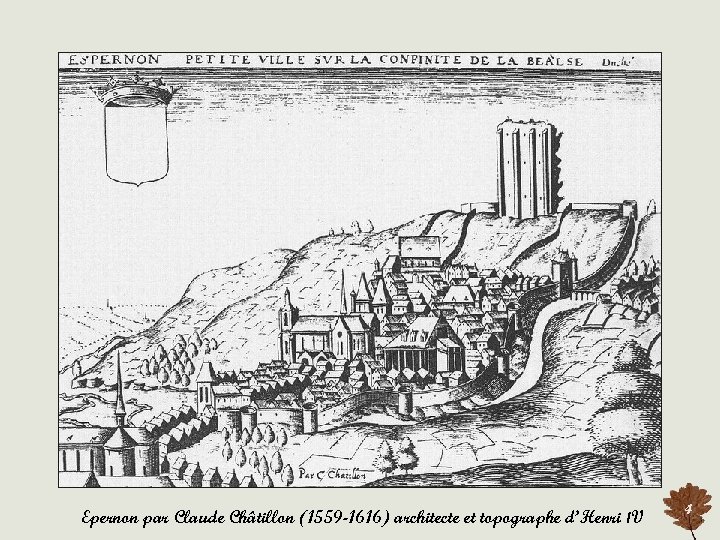

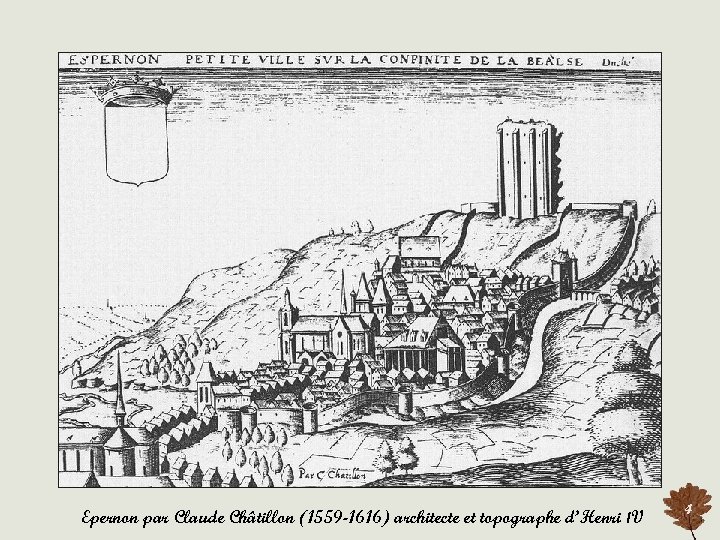

Epernon par Claude Châtillon (1559 -1616) architecte et topographe d’Henri IV 4

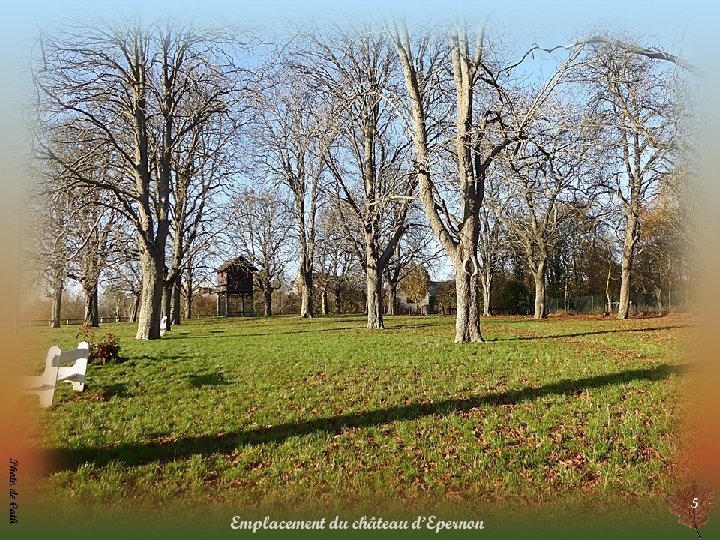

5

6

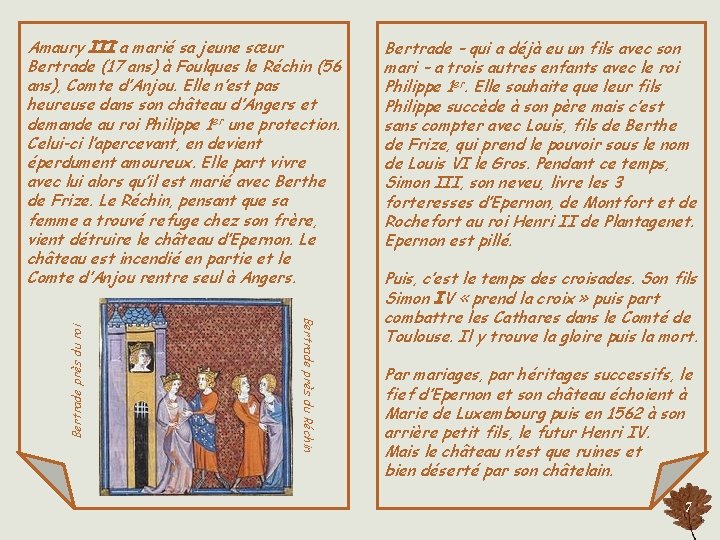

Bertrade près du Réchin Bertrade près du roi Amaury III a marié sa jeune sœur Bertrade (17 ans) à Foulques le Réchin (56 ans), Comte d’Anjou. Elle n’est pas heureuse dans son château d’Angers et demande au roi Philippe 1 er une protection. Celui-ci l’apercevant, en devient éperdument amoureux. Elle part vivre avec lui alors qu’il est marié avec Berthe de Frize. Le Réchin, pensant que sa femme a trouvé refuge chez son frère, vient détruire le château d’Epernon. Le château est incendié en partie et le Comte d’Anjou rentre seul à Angers. Bertrade – qui a déjà eu un fils avec son mari – a trois autres enfants avec le roi Philippe 1 er. Elle souhaite que leur fils Philippe succède à son père mais c’est sans compter avec Louis, fils de Berthe de Frize, qui prend le pouvoir sous le nom de Louis VI le Gros. Pendant ce temps, Simon III, son neveu, livre les 3 forteresses d’Epernon, de Montfort et de Rochefort au roi Henri II de Plantagenet. Epernon est pillé. Puis, c’est le temps des croisades. Son fils Simon IV « prend la croix » puis part combattre les Cathares dans le Comté de Toulouse. Il y trouve la gloire puis la mort. Par mariages, par héritages successifs, le fief d’Epernon et son château échoient à Marie de Luxembourg puis en 1562 à son arrière petit fils, le futur Henri IV. Mais le château n’est que ruines et bien déserté par son châtelain. 7

8

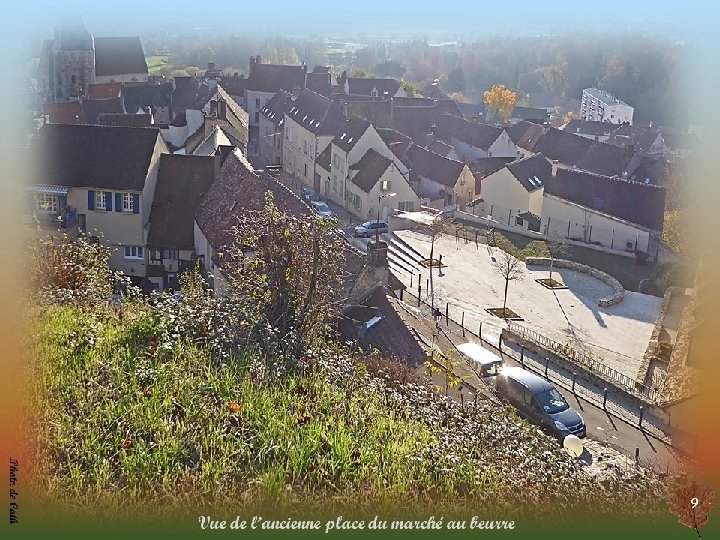

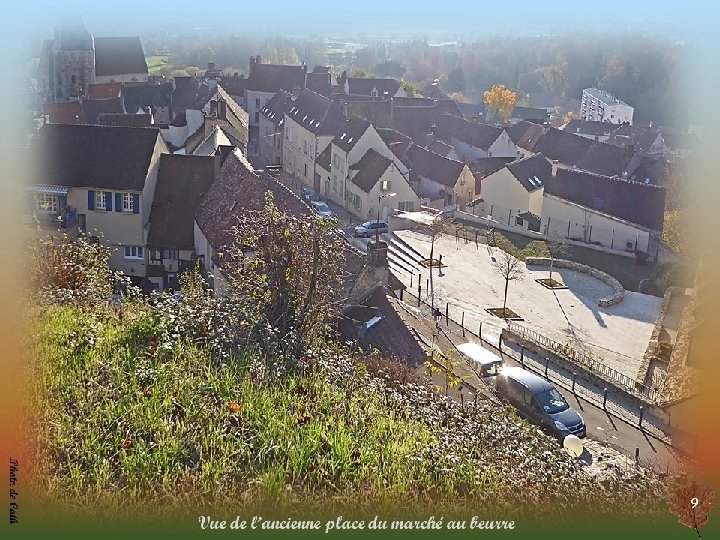

9

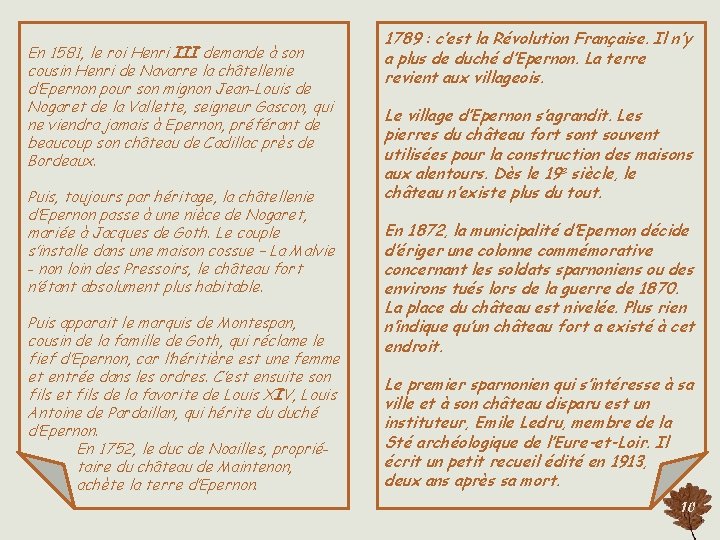

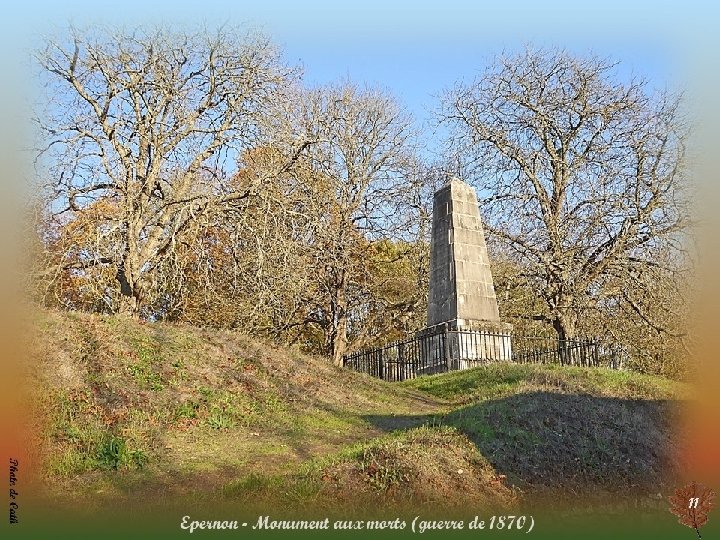

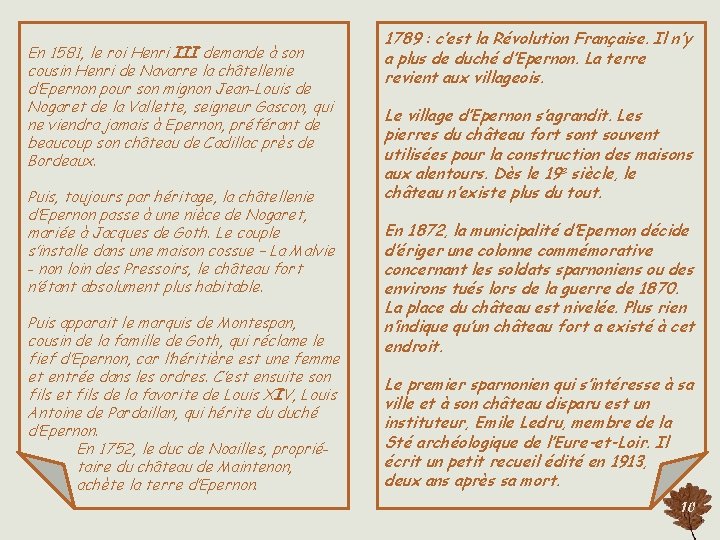

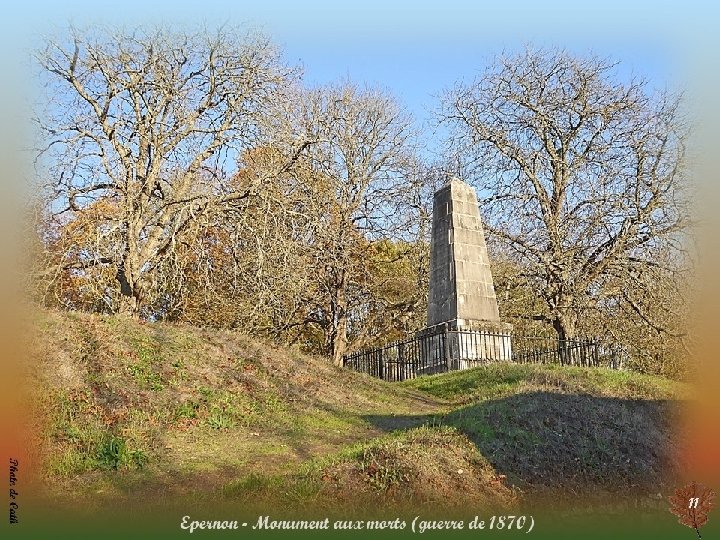

En 1581, le roi Henri III demande à son cousin Henri de Navarre la châtellenie d’Epernon pour son mignon Jean-Louis de Nogaret de la Vallette, seigneur Gascon, qui ne viendra jamais à Epernon, préférant de beaucoup son château de Cadillac près de Bordeaux. Puis, toujours par héritage, la châtellenie d’Epernon passe à une nièce de Nogaret, mariée à Jacques de Goth. Le couple s’installe dans une maison cossue – La Malvie - non loin des Pressoirs, le château fort n’étant absolument plus habitable. Puis apparait le marquis de Montespan, cousin de la famille de Goth, qui réclame le fief d’Epernon, car l’héritière est une femme et entrée dans les ordres. C’est ensuite son fils et fils de la favorite de Louis XIV, Louis Antoine de Pardaillan, qui hérite du duché d’Epernon. En 1752, le duc de Noailles, propriétaire du château de Maintenon, achète la terre d’Epernon. 1789 : c’est la Révolution Française. Il n’y a plus de duché d’Epernon. La terre revient aux villageois. Le village d’Epernon s’agrandit. Les pierres du château fort sont souvent utilisées pour la construction des maisons aux alentours. Dès le 19 e siècle, le château n’existe plus du tout. En 1872, la municipalité d’Epernon décide d’ériger une colonne commémorative concernant les soldats sparnoniens ou des environs tués lors de la guerre de 1870. La place du château est nivelée. Plus rien n’indique qu’un château fort a existé à cet endroit. Le premier sparnonien qui s’intéresse à sa ville et à son château disparu est un instituteur, Emile Ledru, membre de la Sté archéologique de l’Eure-et-Loir. Il écrit un petit recueil édité en 1913, deux ans après sa mort. 10

11

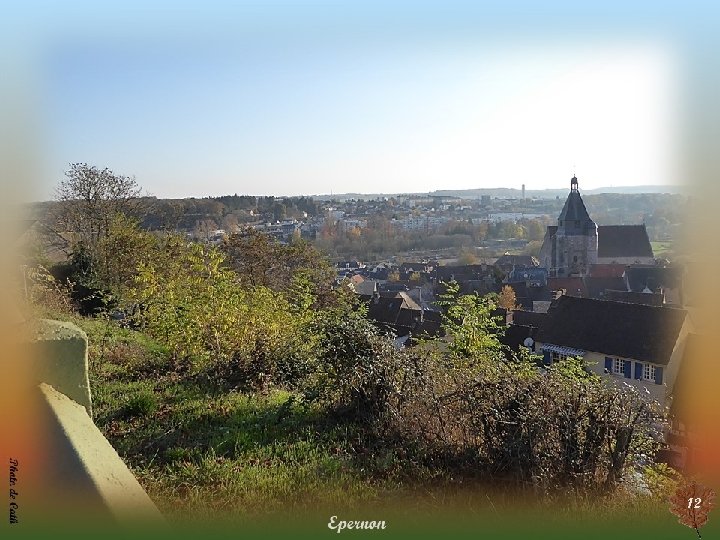

12

13

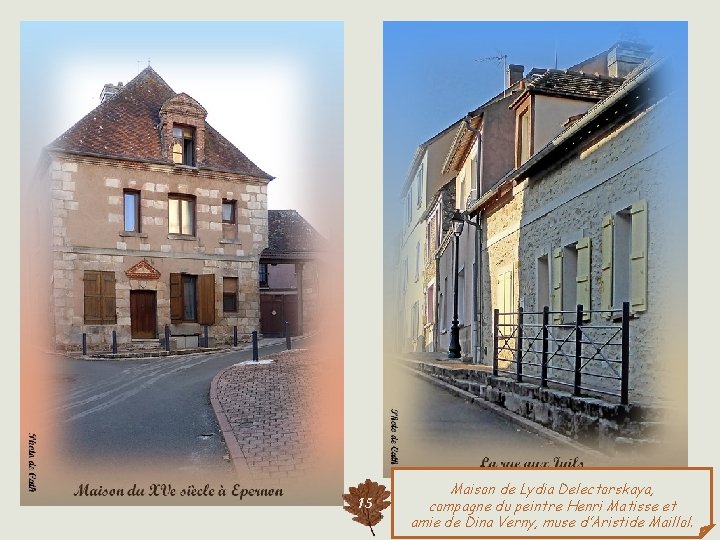

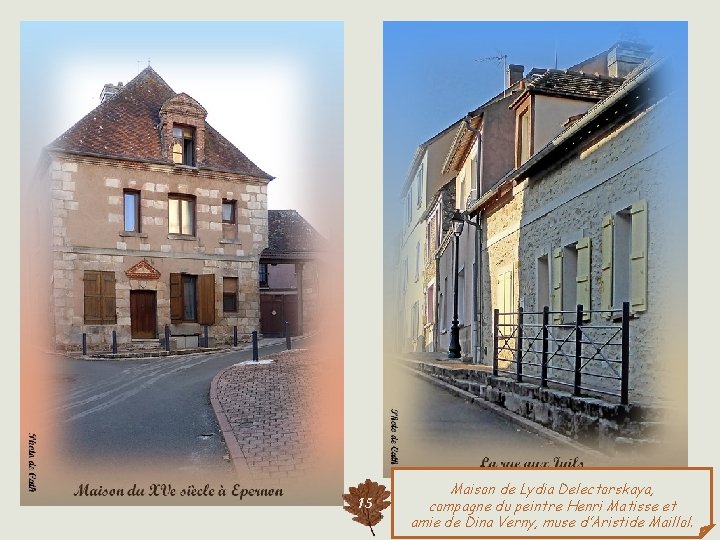

14

15 Maison de Lydia Delectorskaya, compagne du peintre Henri Matisse et amie de Dina Verny, muse d’Aristide Maillol.

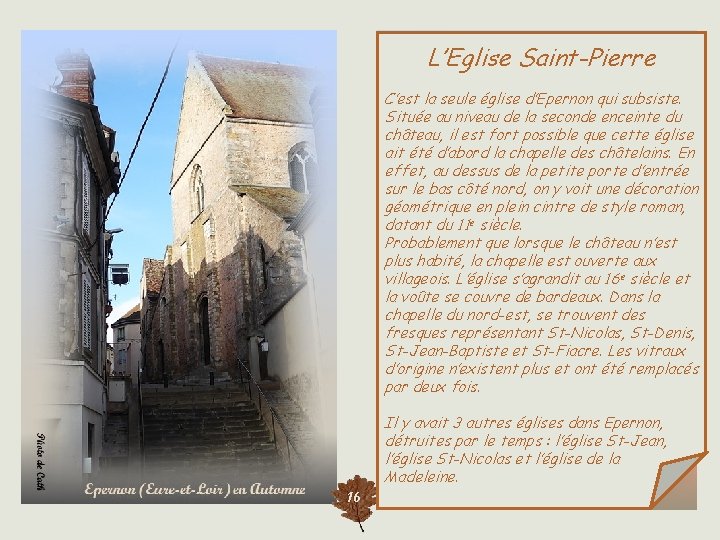

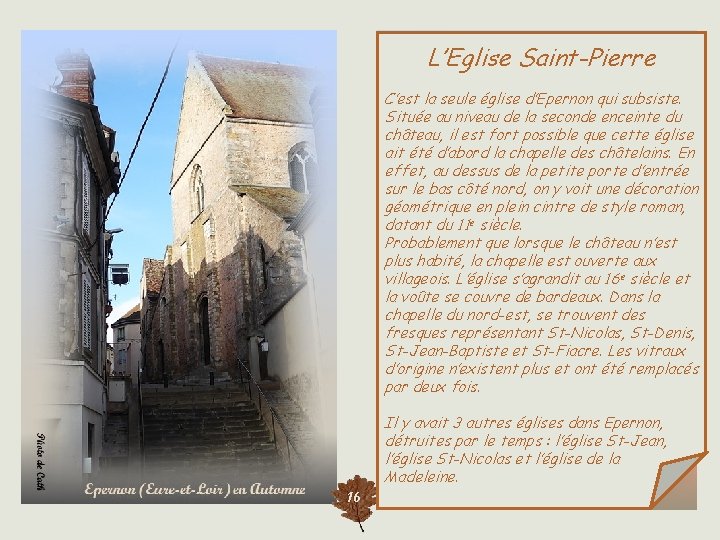

L’Eglise Saint-Pierre C’est la seule église d’Epernon qui subsiste. Située au niveau de la seconde enceinte du château, il est fort possible que cette église ait été d’abord la chapelle des châtelains. En effet, au dessus de la petite porte d’entrée sur le bas côté nord, on y voit une décoration géométrique en plein cintre de style roman, datant du 11 e siècle. Probablement que lorsque le château n’est plus habité, la chapelle est ouverte aux villageois. L’église s’agrandit au 16 e siècle et la voûte se couvre de bardeaux. Dans la chapelle du nord-est, se trouvent des fresques représentant St-Nicolas, St-Denis, St-Jean-Baptiste et St-Fiacre. Les vitraux d’origine n’existent plus et ont été remplacés par deux fois. Il y avait 3 autres églises dans Epernon, détruites par le temps : l’église St-Jean, l’église St-Nicolas et l’église de la Madeleine. 16

Les Pressoirs La rue St-Jean La place Aristide Briand a été nivelée au début du 19 e siècle lorsqu’il a été décidé de construire la mairie et l’école des garçons. Pour pouvoir accéder aux maisons de la rue St-Jean, un escalier a été prévu. On accédait à l’église St. Jean – qui n’existe plus – par cette rue. C’est un ancien cellier du 12 e siècle, construit comme une crypte d’église, en grès, avec trois nefs, des chapiteaux sculptés et des voûtes en ogives. Les vignerons étaient autrefois fort nombreux à Epernon et les coteaux étaient couverts de vignes. Le duc d’Epernon avait offert ce cellier aux religieuses de Haute Bruyère et elles conservaient le vin qu’elles récoltaient sur la colline de la Diane qui leur appartenait. Elles permettaient aussi aux vignerons d’y presser leur vin à condition qu’ils leur remettent leur 7 e seau 17 de vin pour leur rétribution.

18

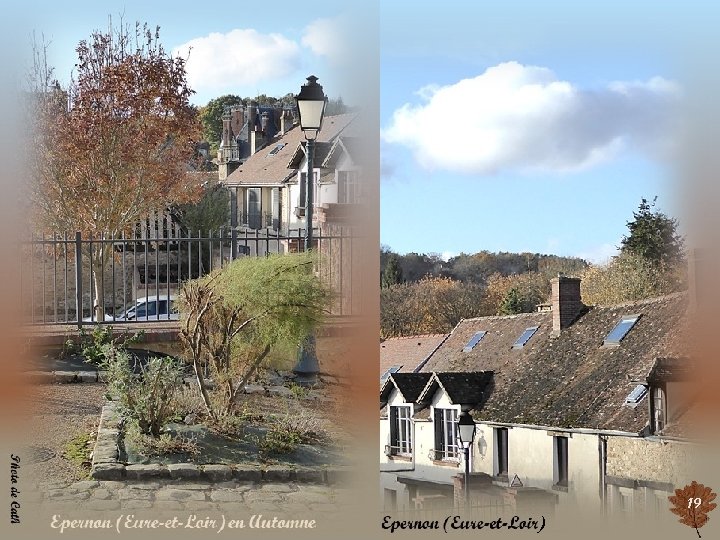

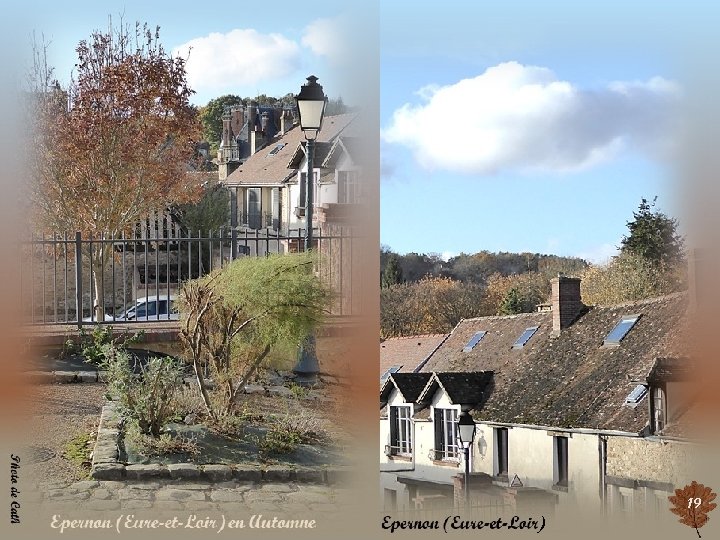

19 )

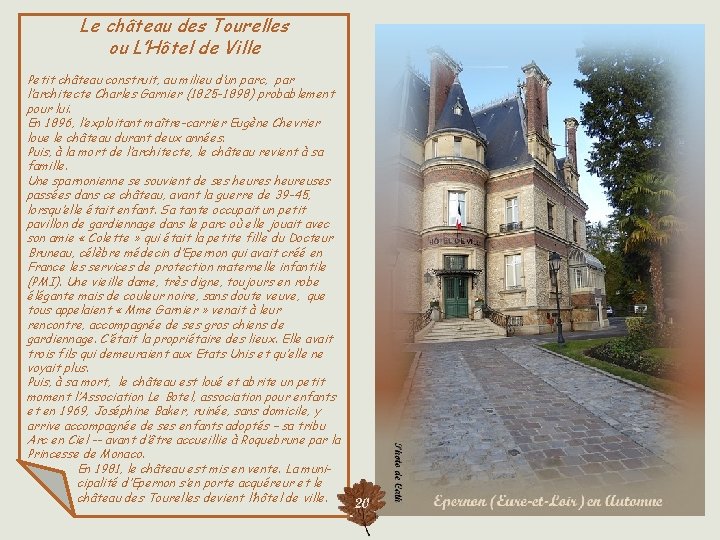

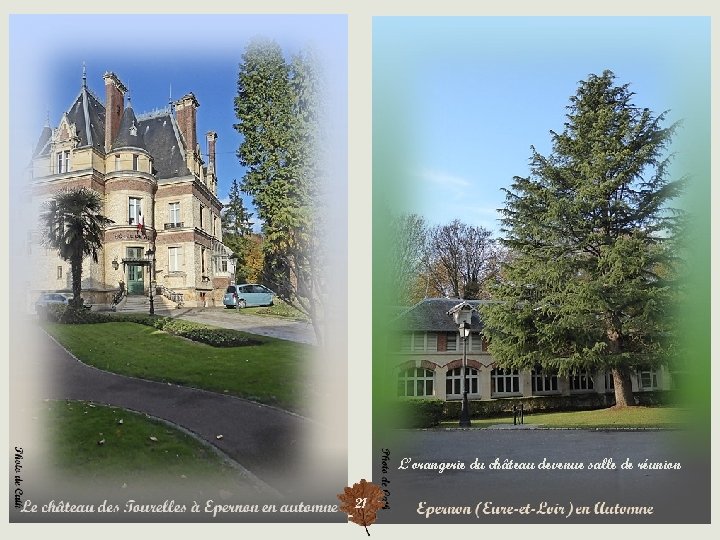

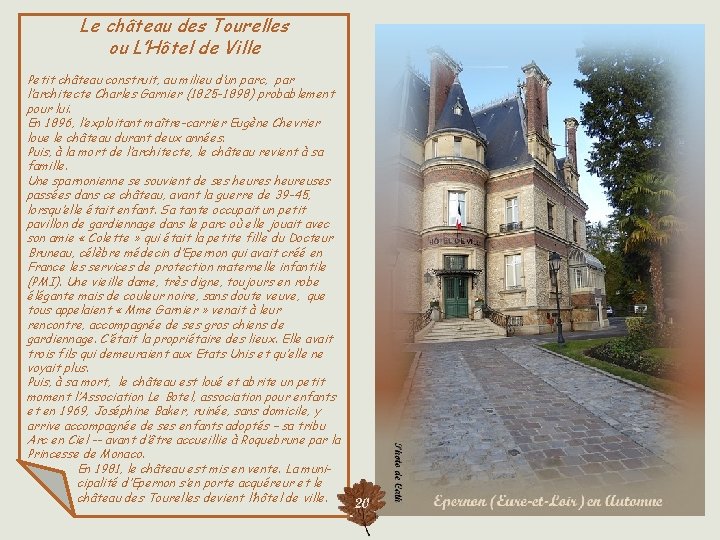

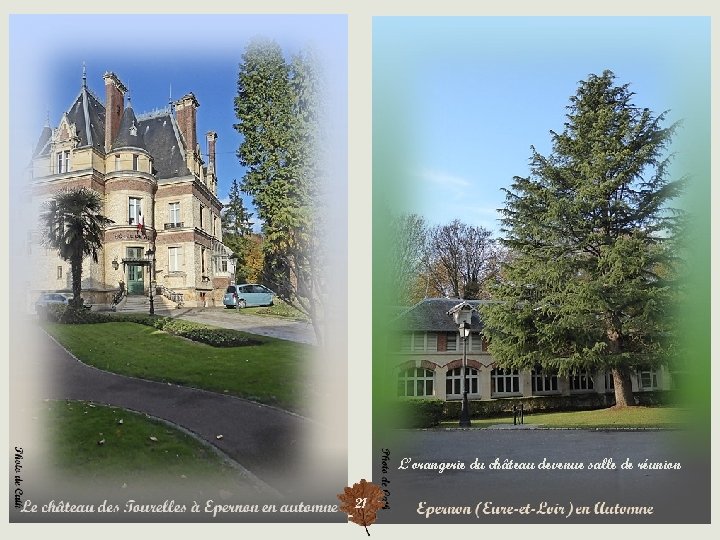

Le château des Tourelles ou L’Hôtel de Ville Petit château construit, au milieu d’un parc, par l’architecte Charles Garnier (1825 -1898) probablement pour lui. En 1896, l’exploitant maître-carrier Eugène Chevrier loue le château durant deux années. Puis, à la mort de l’architecte, le château revient à sa famille. Une sparnonienne se souvient de ses heureuses passées dans ce château, avant la guerre de 39 -45, lorsqu’elle était enfant. Sa tante occupait un petit pavillon de gardiennage dans le parc où elle jouait avec son amie « Colette » qui était la petite fille du Docteur Bruneau, célèbre médecin d’Epernon qui avait créé en France les services de protection maternelle infantile (PMI). Une vieille dame, très digne, toujours en robe élégante mais de couleur noire, sans doute veuve, que tous appelaient « Mme Garnier » venait à leur rencontre, accompagnée de ses gros chiens de gardiennage. C’était la propriétaire des lieux. Elle avait trois fils qui demeuraient aux Etats Unis et qu’elle ne voyait plus. Puis, à sa mort, le château est loué et abrite un petit moment l’Association Le Botel, association pour enfants et en 1969, Joséphine Baker, ruinée, sans domicile, y arrive accompagnée de ses enfants adoptés – sa tribu Arc en Ciel -- avant d’être accueillie à Roquebrune par la Princesse de Monaco. En 1981, le château est mis en vente. La municipalité d’Epernon s’en porte acquéreur et le château des Tourelles devient l’hôtel de ville. 20

L’orangerie du château devenue salle de réunion 21

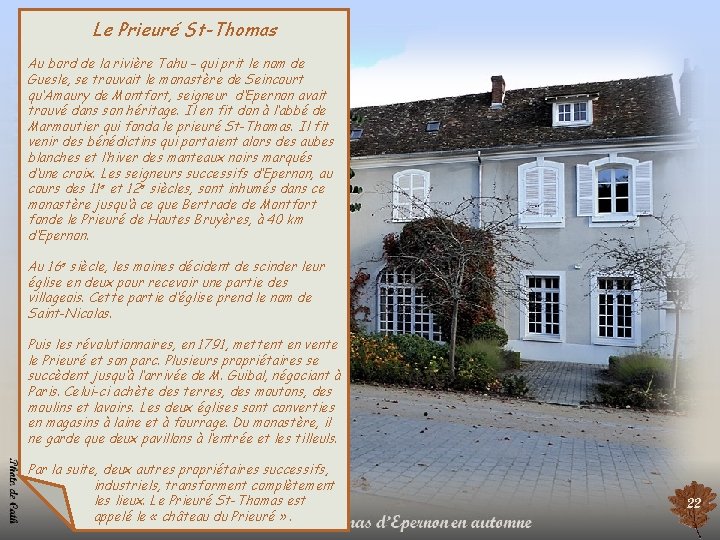

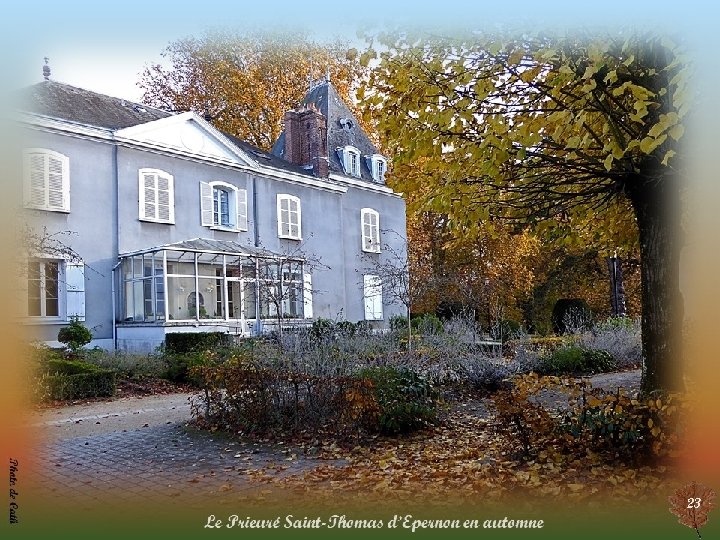

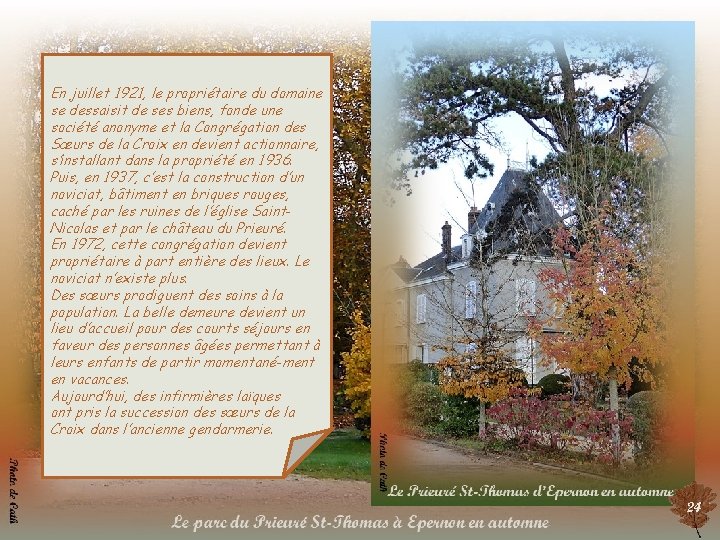

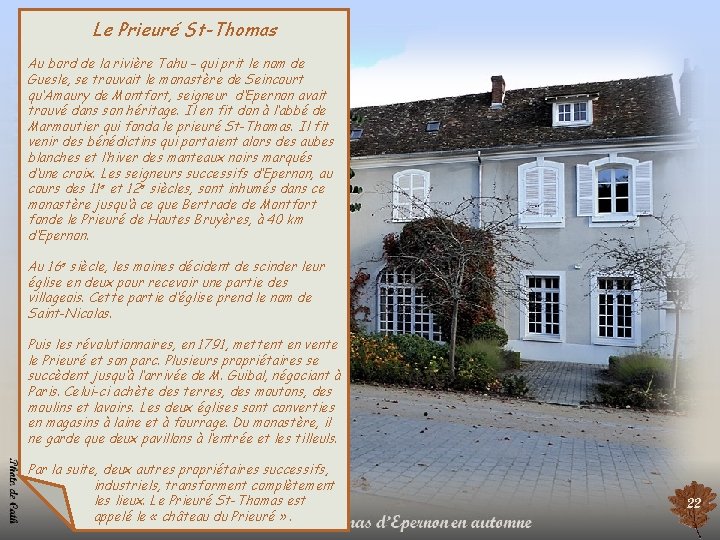

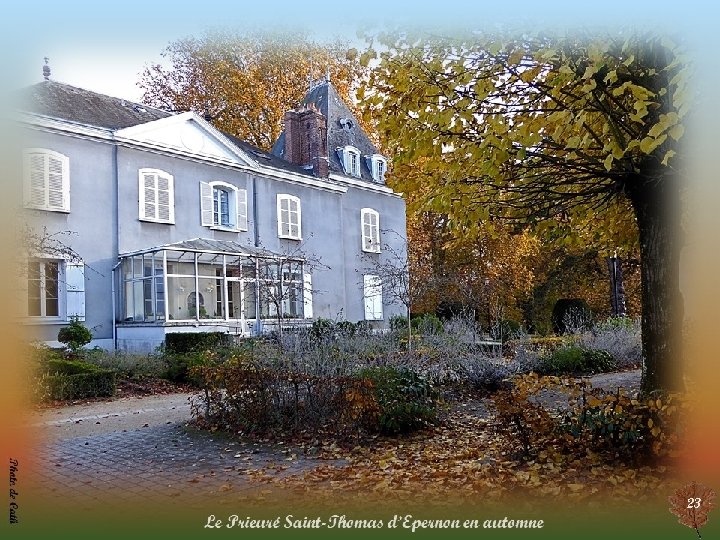

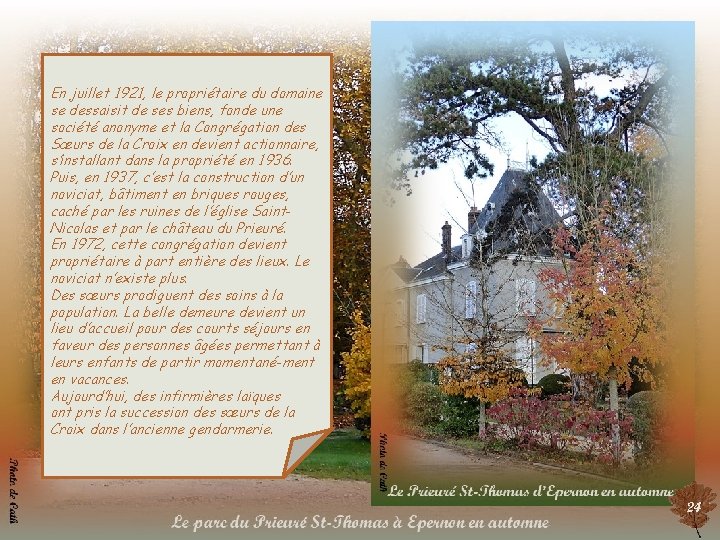

Le Prieuré St-Thomas Au bord de la rivière Tahu – qui prit le nom de Guesle, se trouvait le monastère de Seincourt qu’Amaury de Montfort, seigneur d’Epernon avait trouvé dans son héritage. Il en fit don à l’abbé de Marmoutier qui fonda le prieuré St-Thomas. Il fit venir des bénédictins qui portaient alors des aubes blanches et l’hiver des manteaux noirs marqués d’une croix. Les seigneurs successifs d’Epernon, au cours des 11 e et 12 e siècles, sont inhumés dans ce monastère jusqu’à ce que Bertrade de Montfort fonde le Prieuré de Hautes Bruyères, à 40 km d’Epernon. Au 16 e siècle, les moines décident de scinder leur église en deux pour recevoir une partie des villageois. Cette partie d’église prend le nom de Saint-Nicolas. Puis les révolutionnaires, en 1791, mettent en vente le Prieuré et son parc. Plusieurs propriétaires se succèdent jusqu’à l’arrivée de M. Guibal, négociant à Paris. Celui-ci achète des terres, des moutons, des moulins et lavoirs. Les deux églises sont converties en magasins à laine et à fourrage. Du monastère, il ne garde que deux pavillons à l’entrée et les tilleuls. Par la suite, deux autres propriétaires successifs, industriels, transforment complètement les lieux. Le Prieuré St-Thomas est appelé le « château du Prieuré » . 22

23

En juillet 1921, le propriétaire du domaine se dessaisit de ses biens, fonde une société anonyme et la Congrégation des Sœurs de la Croix en devient actionnaire, s’installant dans la propriété en 1936. Puis, en 1937, c’est la construction d’un noviciat, bâtiment en briques rouges, caché par les ruines de l’église Saint. Nicolas et par le château du Prieuré. En 1972, cette congrégation devient propriétaire à part entière des lieux. Le noviciat n’existe plus. Des sœurs prodiguent des soins à la population. La belle demeure devient un lieu d’accueil pour des courts séjours en faveur des personnes âgées permettant à leurs enfants de partir momentané-ment en vacances. Aujourd’hui, des infirmières laïques ont pris la succession des sœurs de la Croix dans l’ancienne gendarmerie. 24

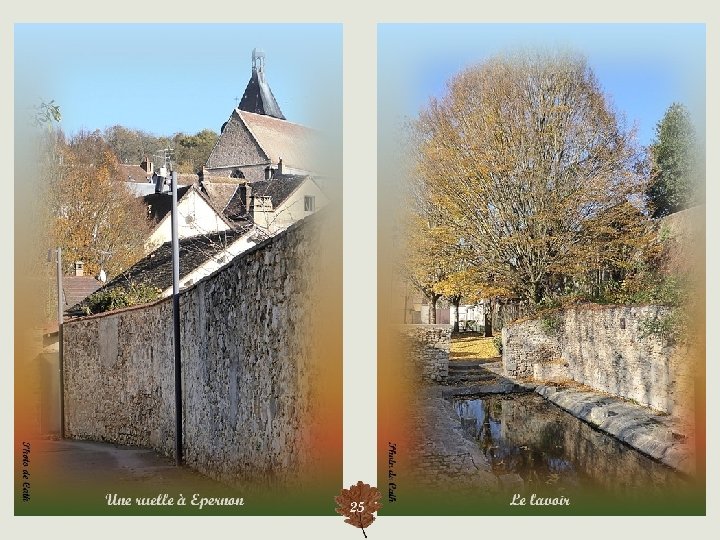

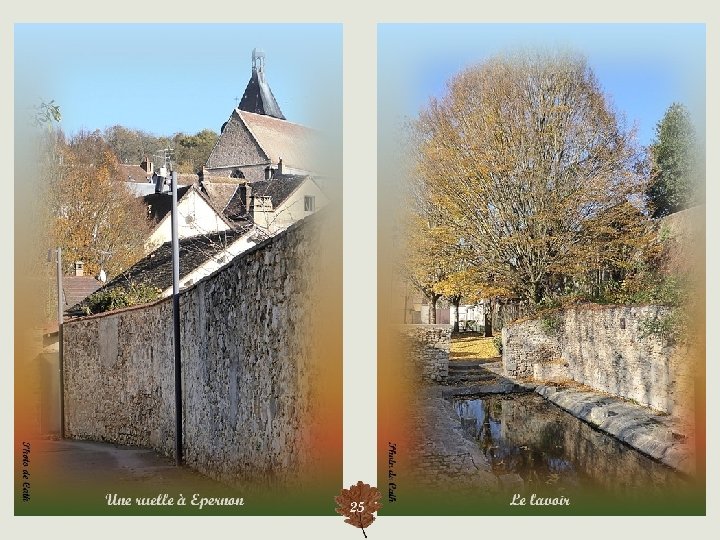

25

26

Epernon, vu des ruelles 27

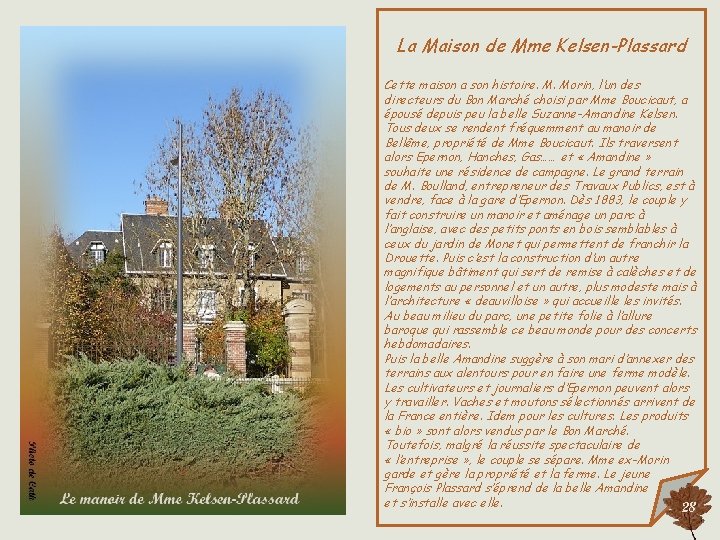

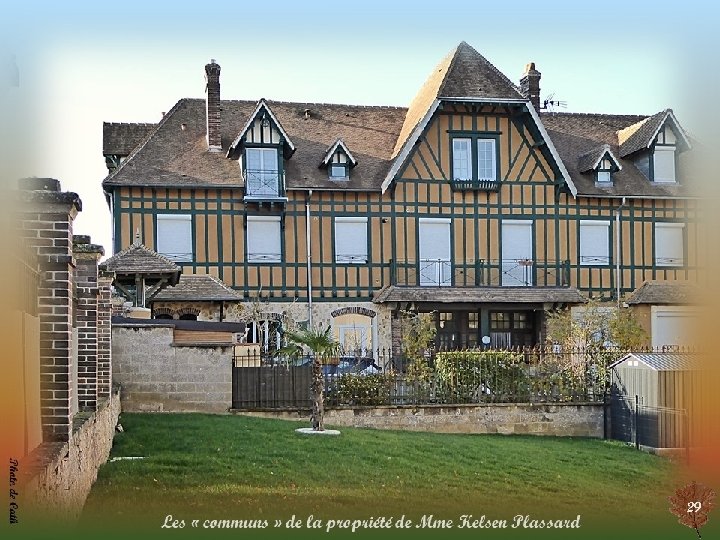

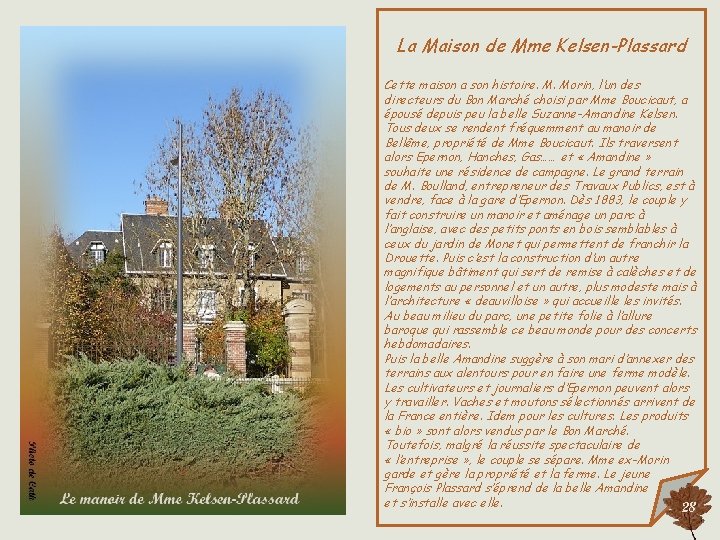

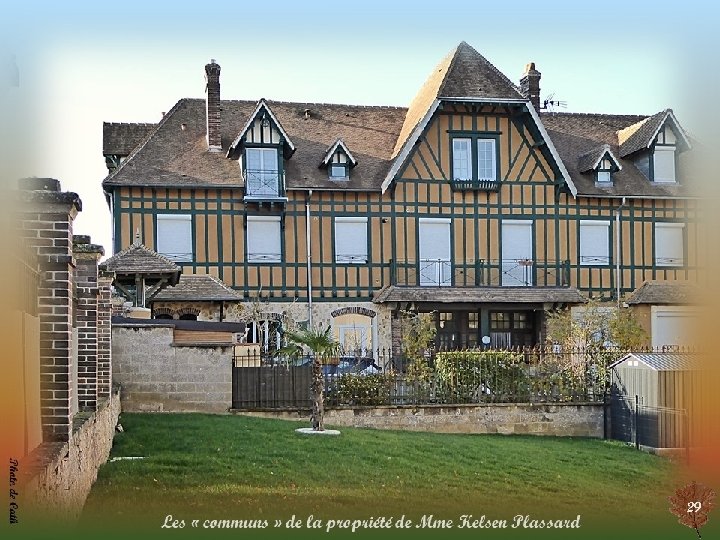

La Maison de Mme Kelsen-Plassard Cette maison a son histoire. M. Morin, l’un des directeurs du Bon Marché choisi par Mme Boucicaut, a épousé depuis peu la belle Suzanne-Amandine Kelsen. Tous deux se rendent fréquemment au manoir de Bellême, propriété de Mme Boucicaut. Ils traversent alors Epernon, Hanches, Gas…… et « Amandine » souhaite une résidence de campagne. Le grand terrain de M. Boulland, entrepreneur des Travaux Publics, est à vendre, face à la gare d’Epernon. Dès 1883, le couple y fait construire un manoir et aménage un parc à l’anglaise, avec des petits ponts en bois semblables à ceux du jardin de Monet qui permettent de franchir la Drouette. Puis c’est la construction d’un autre magnifique bâtiment qui sert de remise à calèches et de logements au personnel et un autre, plus modeste mais à l’architecture « deauvilloise » qui accueille les invités. Au beau milieu du parc, une petite folie à l’allure baroque qui rassemble ce beau monde pour des concerts hebdomadaires. Puis la belle Amandine suggère à son mari d’annexer des terrains aux alentours pour en faire une ferme modèle. Les cultivateurs et journaliers d’Epernon peuvent alors y travailler. Vaches et moutons sélectionnés arrivent de la France entière. Idem pour les cultures. Les produits « bio » sont alors vendus par le Bon Marché. Toutefois, malgré la réussite spectaculaire de « l’entreprise » , le couple se sépare. Mme ex-Morin garde et gère la propriété et la ferme. Le jeune François Plassard s’éprend de la belle Amandine et s’installe avec elle. 28

29

30

31

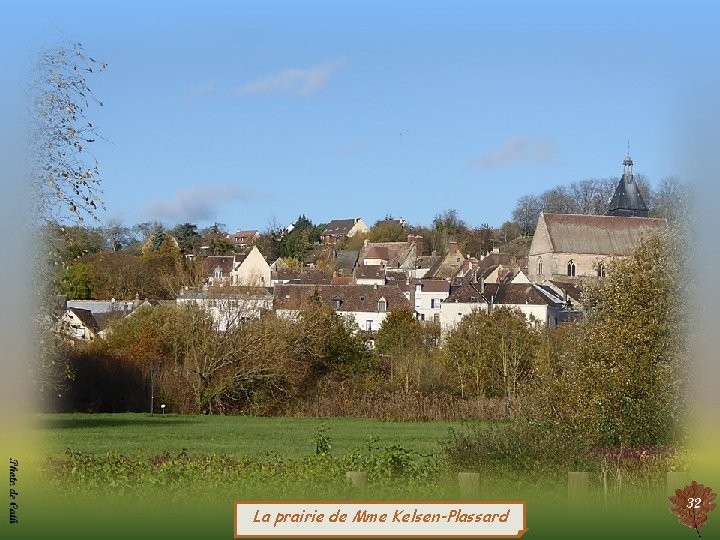

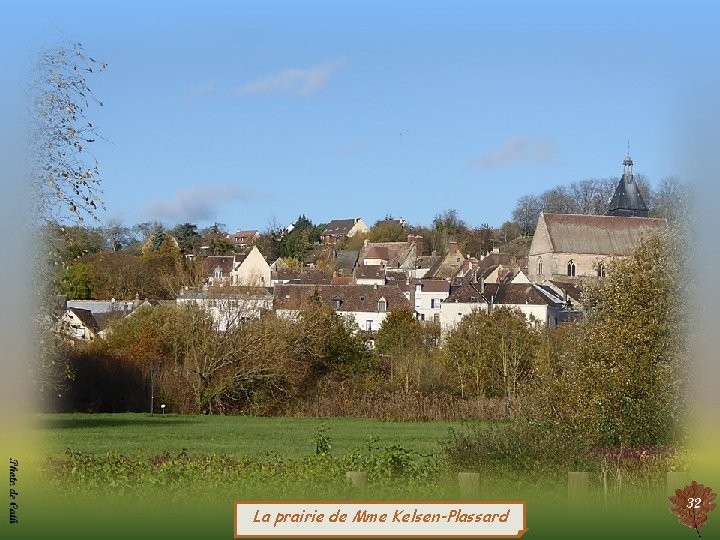

La prairie de Mme Kelsen-Plassard 32

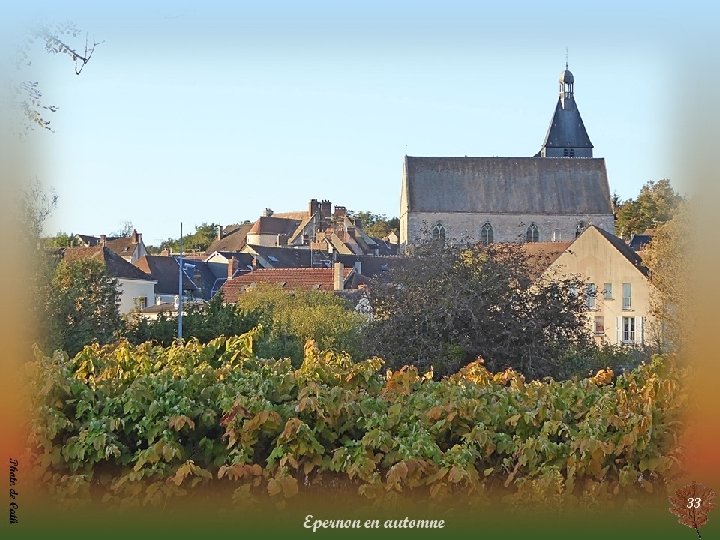

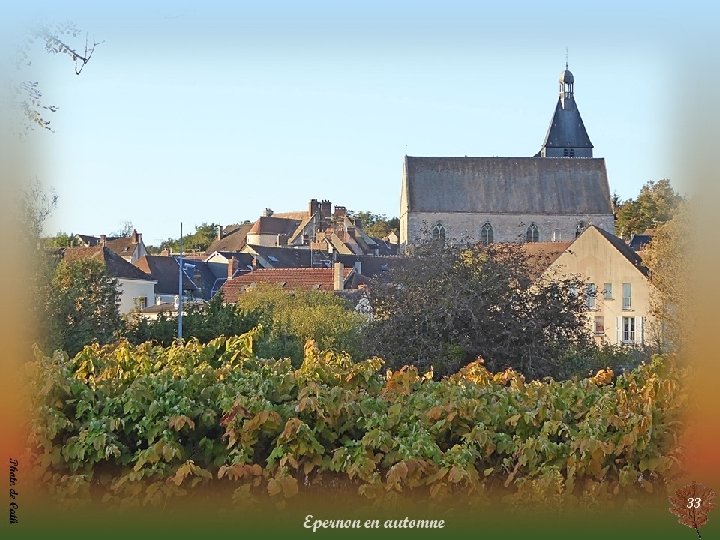

33

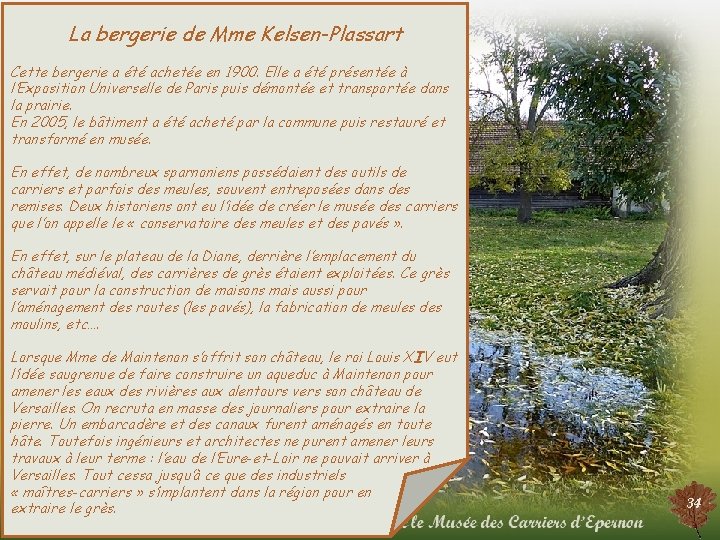

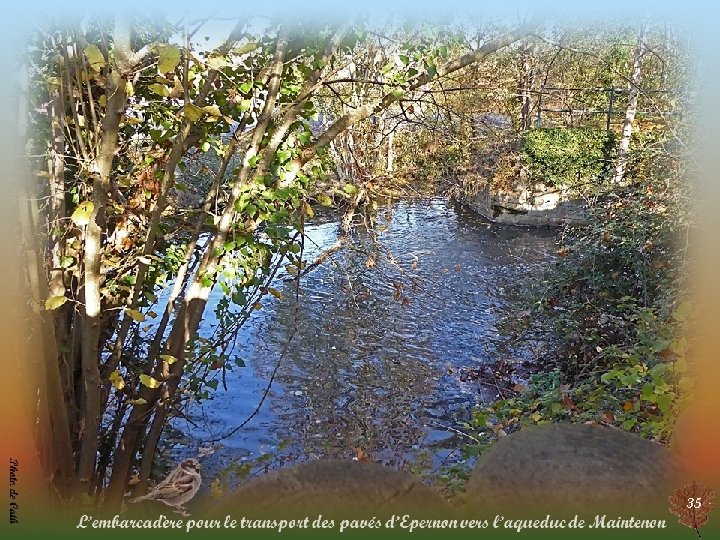

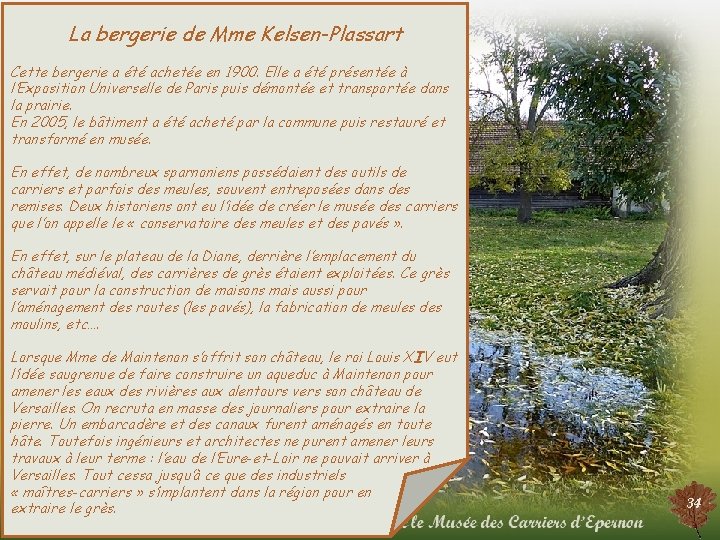

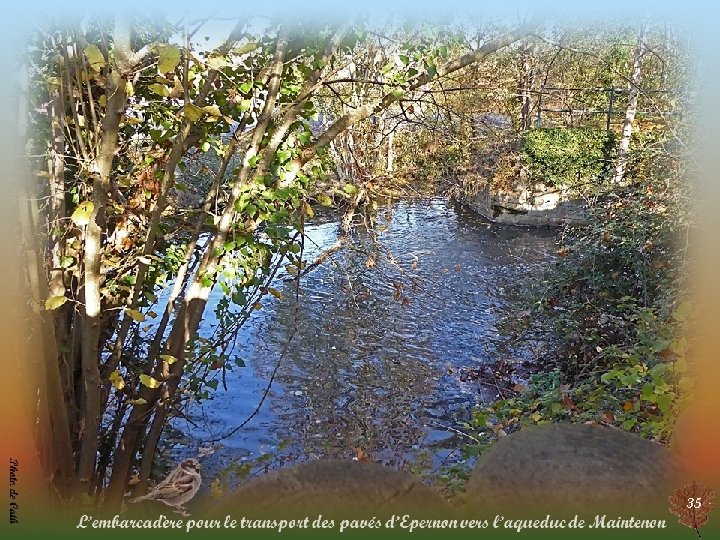

La bergerie de Mme Kelsen-Plassart Cette bergerie a été achetée en 1900. Elle a été présentée à l’Exposition Universelle de Paris puis démontée et transportée dans la prairie. En 2005, le bâtiment a été acheté par la commune puis restauré et transformé en musée. En effet, de nombreux sparnoniens possédaient des outils de carriers et parfois des meules, souvent entreposées dans des remises. Deux historiens ont eu l’idée de créer le musée des carriers que l’on appelle le « conservatoire des meules et des pavés » . En effet, sur le plateau de la Diane, derrière l’emplacement du château médiéval, des carrières de grès étaient exploitées. Ce grès servait pour la construction de maisons mais aussi pour l’aménagement des routes (les pavés), la fabrication de meules des moulins, etc…. Lorsque Mme de Maintenon s’offrit son château, le roi Louis XIV eut l’idée saugrenue de faire construire un aqueduc à Maintenon pour amener les eaux des rivières aux alentours vers son château de Versailles. On recruta en masse des journaliers pour extraire la pierre. Un embarcadère et des canaux furent aménagés en toute hâte. Toutefois ingénieurs et architectes ne purent amener leurs travaux à leur terme : l’eau de l’Eure-et-Loir ne pouvait arriver à Versailles. Tout cessa jusqu’à ce que des industriels « maîtres-carriers » s’implantent dans la région pour en extraire le grès. 34

35

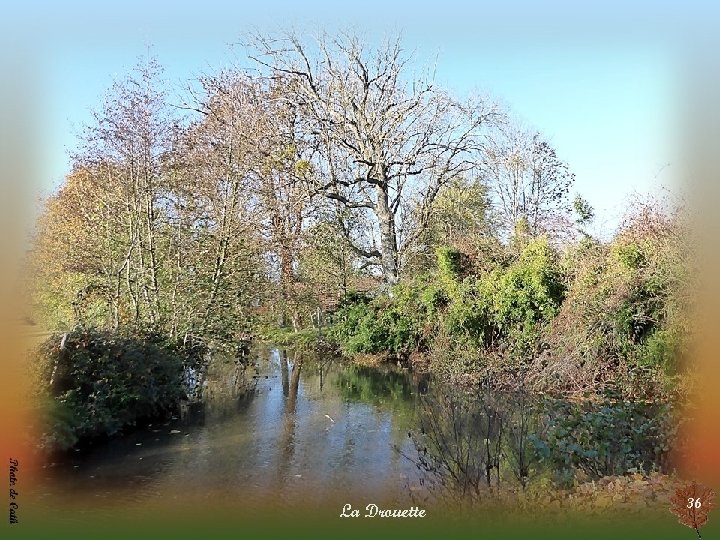

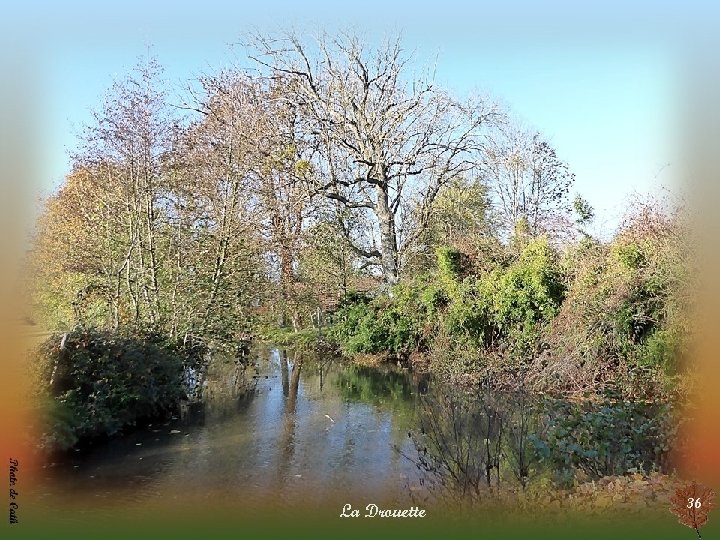

La Drouette 36

37

38

39

40

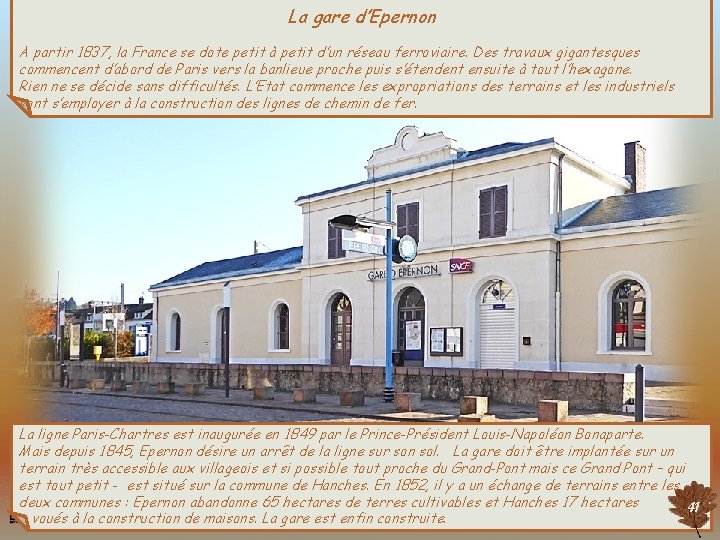

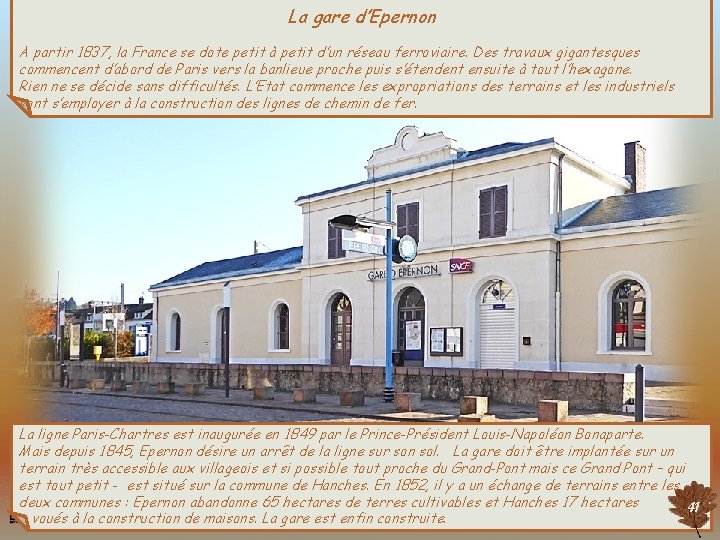

La gare d’Epernon A partir 1837, la France se dote petit à petit d’un réseau ferroviaire. Des travaux gigantesques commencent d’abord de Paris vers la banlieue proche puis s’étendent ensuite à tout l’hexagone. Rien ne se décide sans difficultés. L’Etat commence les expropriations des terrains et les industriels vont s’employer à la construction des lignes de chemin de fer. La ligne Paris-Chartres est inaugurée en 1849 par le Prince-Président Louis-Napoléon Bonaparte. Mais depuis 1845, Epernon désire un arrêt de la ligne sur son sol. La gare doit être implantée sur un terrain très accessible aux villageois et si possible tout proche du Grand-Pont mais ce Grand Pont – qui est tout petit - est situé sur la commune de Hanches. En 1852, il y a un échange de terrains entre les deux communes : Epernon abandonne 65 hectares de terres cultivables et Hanches 17 hectares 41 voués à la construction de maisons. La gare est enfin construite.

Ce diaporama est à usage non commercial Il ne doit pas être publié Il est adressé gratuitement par courrier électronique aux amis des amis Il ne doit pas être modifié Aucune de ses vues ne doit en être extraite Merci de respecter ces consignes La réalisatrice : Cath ou l’Oiseau de Feu Fin Photos de l’Oiseau de Feu Musique de la Renaissance : « danse et amour » Pour voir ou revoir ses diaporamas, vous avez deux possibilités : Cliquez sur le site canadien de Léo : http: //www. imagileonation. com/oiseau-de-feu. ws Ou bien, cliquez sur son propre site : http: //www. chez-cath. fr