Analisi metrica fenomeni di adeguamento alla misura del

- Slides: 20

Analisi metrica: fenomeni di adeguamento alla misura del verso Tra due parole successive: �elisione = caduta della vocale finale della prima parola (segno grafico dell’apostrofo) e formazione di un’unica sillaba es. debb’io l’aura �sinalefe = fusione in un’unica sillaba della vocale finale della prima parola e la vocale iniziale della parola successiva es. ascoltate in onde aure s’oppose e invano

Analisi metrica: fenomeni di adeguamento alla misura del verso Tra due parole successive: �dialefe o iato = le due vocali restano divise formando due sillabe separate es. Là ove (prima sillaba accentata) O anima (prima parola monosillabo) Io non Enëa, // io non Paolo sono (coincidenza con la cesura)

Analisi metrica: fenomeni di adeguamento alla misura del verso Tra due versi successivi: �enjambement (o inarcatura, o accavallamento) = la continuazione del senso di una frase da un verso a quello successivo; può essere più o meno marcato (molto marcato è quando viene spezzato un sintagma, come ad es. sostantivo-aggettivo); ha valore più stilistico (la coincidenza tra sintassi e verso viene spezzata) e indirettamente metrico (dovuto alla lettura che travalica la compiutezza del verso) es. Segue egli la vittoria, e la trafitta

Svolgimento della prova: 1. parafrasi �trasposizione dall’italiano antico e poetico a un italiano attuale → trasposizione della sintassi e del lessico del testo poetico in una sintassi regolare e in un lessico più attuale �la parafrasi è molto importante per il superamento della prova: troppi errori di parafrasi determinano la bocciatura, in quanto denotano da parte dello studente l'incomprensione del testo e, più in generale, l'incapacità di comprendere e decodificare un testo poetico �si tollerano errori, purché tali da dimostrare comunque che una comprensione del testo c'è stata. Spesso gli errori, infatti, possono derivare da un'erronea interpretazione del testo �per questo si richiede una parafrasi letterale (non in terza persona, non riassuntiva)

Svolgimento della prova: 1. parafrasi 1. ricostruire la costruzione sintattica delle frasi: ✓ all’interno della frase complessa → proposizione principale - proposizioni coordinate - proposizioni subordinate ✓ all’interno delle singole frasi → verbo - soggetto - complemento diretto - complementi indiretti 2. sostituire le parole poetiche con parole più attuali: ad esempio, romìto = solitario

Le forme metriche: il sonetto Tesi più diffusa sull’origine del sonetto: � già dal Cinquecento (in particolare Pietro Bembo) si ritiene che questa forma metrica abbia avuto origine in Italia (vs origine occitanica), in Sicilia, nella prima metà del XIII secolo → deriva dal distacco di una stanza di canzone � padre del sonetto: Giacomo da Lentini (scuola siciliana) → il poeta più antico che ne fa uso (tema amoroso)

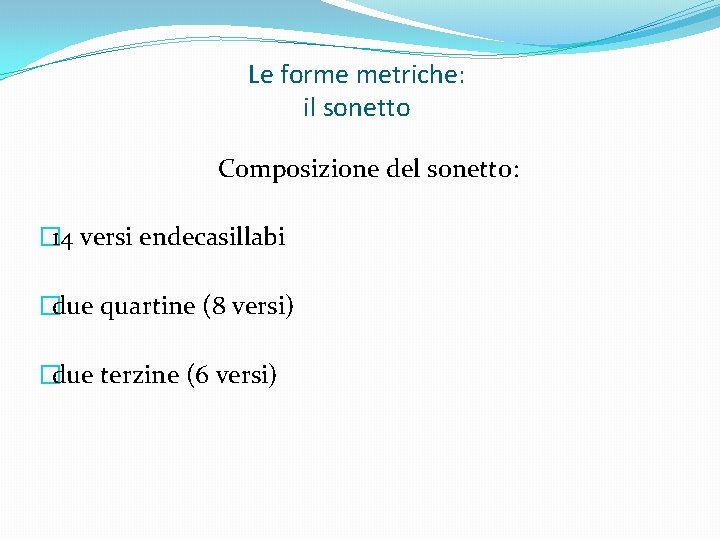

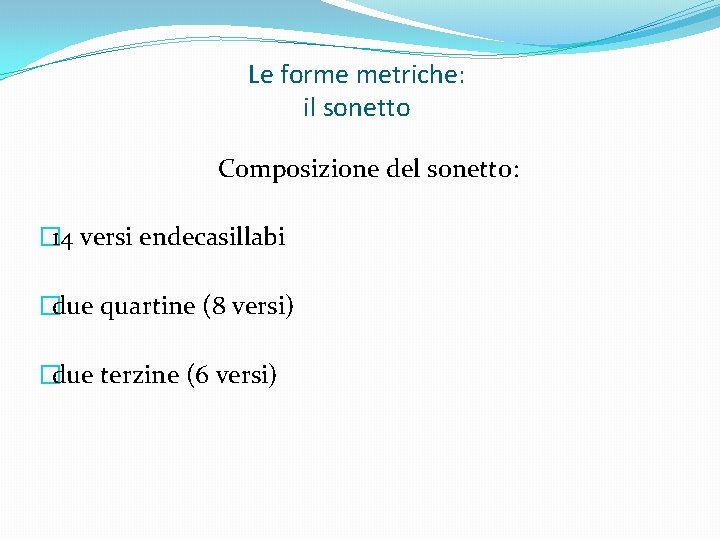

Le forme metriche: il sonetto Composizione del sonetto: � 14 versi endecasillabi � due quartine (8 versi) � due terzine (6 versi)

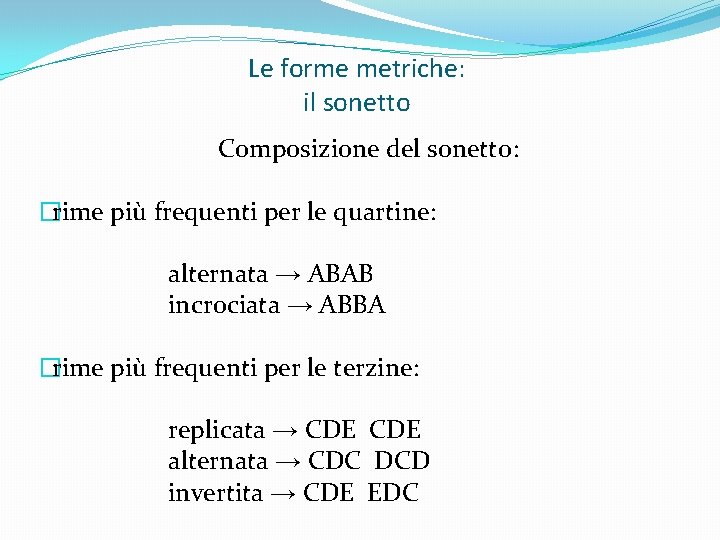

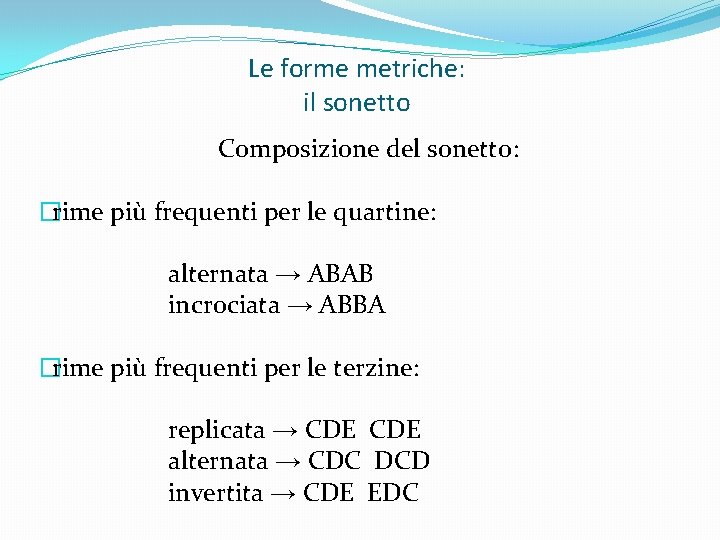

Le forme metriche: il sonetto Composizione del sonetto: � rime più frequenti per le quartine: alternata → ABAB incrociata → ABBA � rime più frequenti per le terzine: replicata → CDE alternata → CDC DCD invertita → CDE EDC

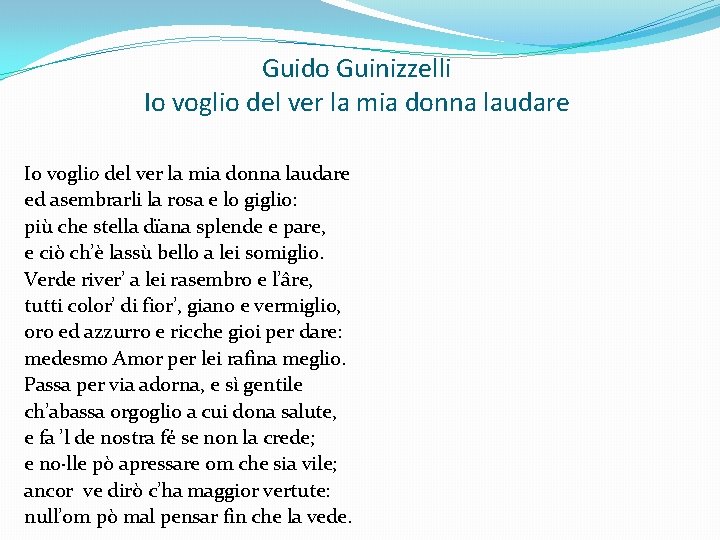

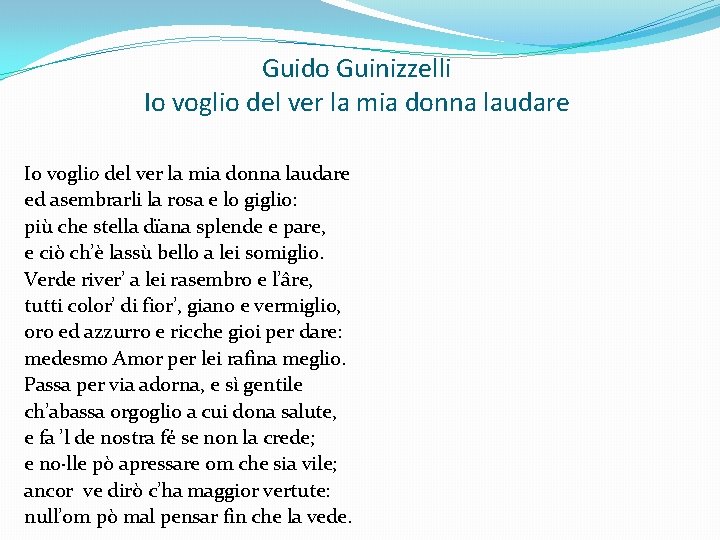

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare ed asembrarli la rosa e lo giglio: più che stella dïana splende e pare, e ciò ch’è lassù bello a lei somiglio. Verde river’ a lei rasembro e l’âre, tutti color’ di fior’, giano e vermiglio, oro ed azzurro e ricche gioi per dare: medesmo Amor per lei rafina meglio. Passa per via adorna, e sì gentile ch’abassa orgoglio a cui dona salute, e fa ’l de nostra fé se non la crede; e no·lle pò apressare om che sia vile; ancor ve dirò c’ha maggior vertute: null’om pò mal pensar fin che la vede.

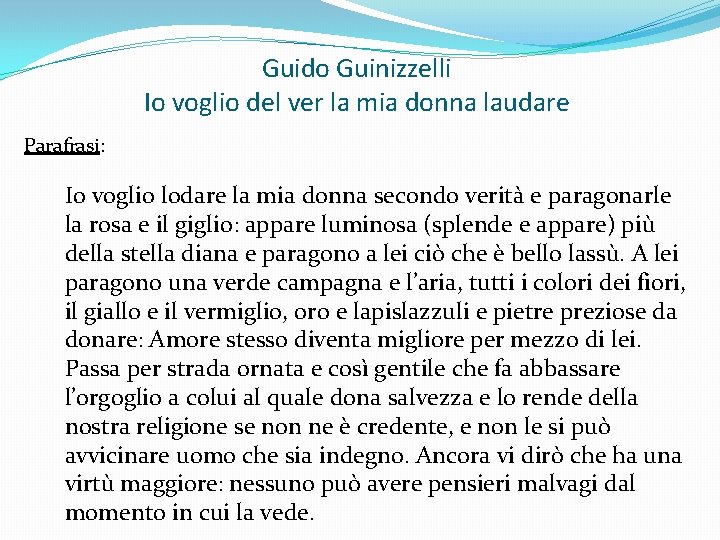

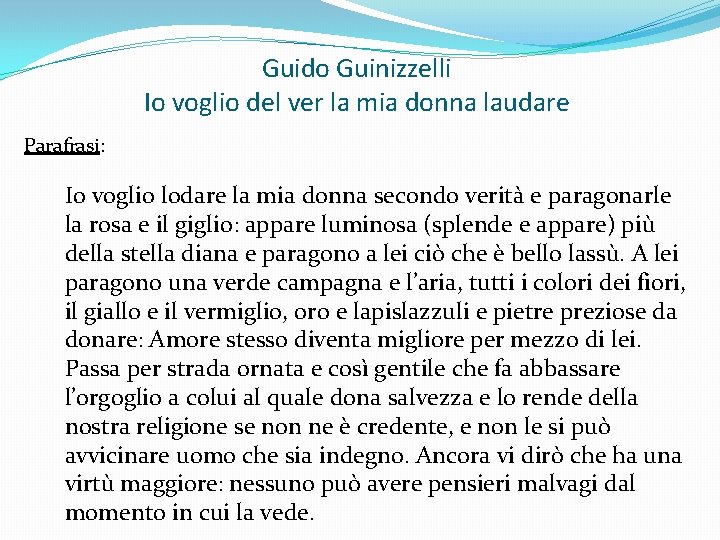

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare Parafrasi: Io voglio lodare la mia donna secondo verità e paragonarle la rosa e il giglio: appare luminosa (splende e appare) più della stella diana e paragono a lei ciò che è bello lassù. A lei paragono una verde campagna e l’aria, tutti i colori dei fiori, il giallo e il vermiglio, oro e lapislazzuli e pietre preziose da donare: Amore stesso diventa migliore per mezzo di lei. Passa per strada ornata e così gentile che fa abbassare l’orgoglio a colui al quale dona salvezza e lo rende della nostra religione se non ne è credente, e non le si può avvicinare uomo che sia indegno. Ancora vi dirò che ha una virtù maggiore: nessuno può avere pensieri malvagi dal momento in cui la vede.

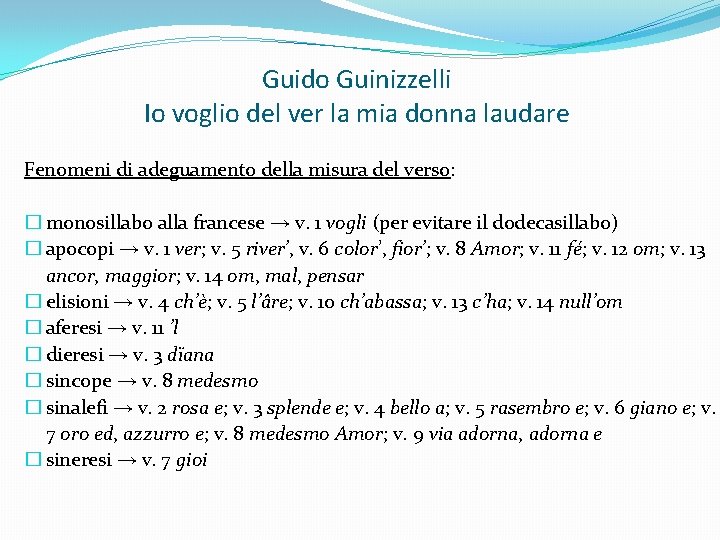

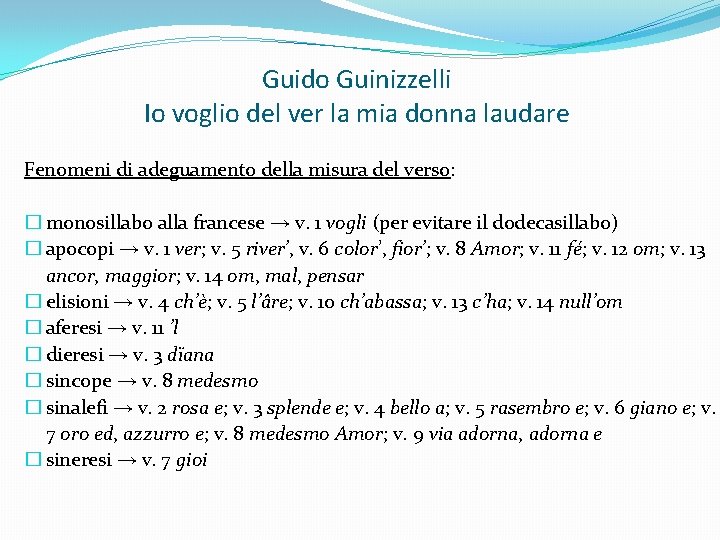

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare Fenomeni di adeguamento della misura del verso: � monosillabo alla francese → v. 1 vogli (per evitare il dodecasillabo) � apocopi → v. 1 ver; v. 5 river’, v. 6 color’, fior’; v. 8 Amor; v. 11 fé; v. 12 om; v. 13 ancor, maggior; v. 14 om, mal, pensar � elisioni → v. 4 ch’è; v. 5 l’âre; v. 10 ch’abassa; v. 13 c’ha; v. 14 null’om � aferesi → v. 11 ’l � dieresi → v. 3 dïana � sincope → v. 8 medesmo � sinalefi → v. 2 rosa e; v. 3 splende e; v. 4 bello a; v. 5 rasembro e; v. 6 giano e; v. 7 oro ed, azzurro e; v. 8 medesmo Amor; v. 9 via adorna, adorna e � sineresi → v. 7 gioi

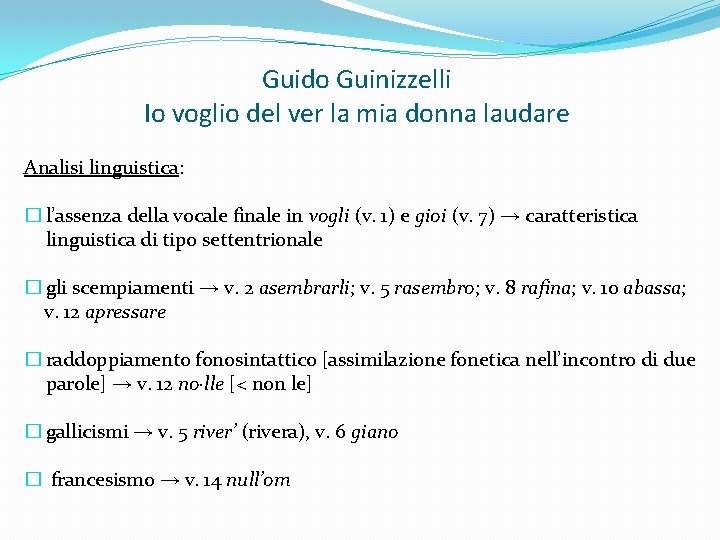

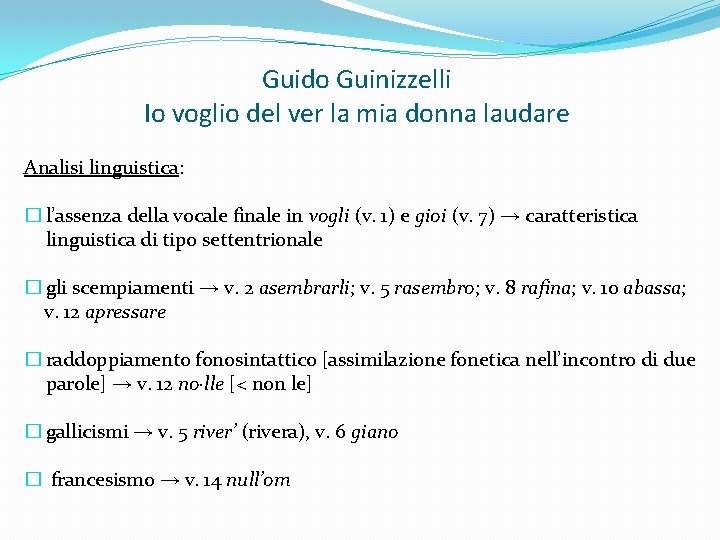

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare Analisi linguistica: � l’assenza della vocale finale in vogli (v. 1) e gioi (v. 7) → caratteristica linguistica di tipo settentrionale � gli scempiamenti → v. 2 asembrarli; v. 5 rasembro; v. 8 rafina; v. 10 abassa; v. 12 apressare � raddoppiamento fonosintattico [assimilazione fonetica nell’incontro di due parole] → v. 12 no·lle [< non le] � gallicismi → v. 5 river’ (rivera), v. 6 giano � francesismo → v. 14 null’om

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare Analisi linguistica: � l’influenza della pronuncia bolognese dell’autore → toscano -iglio > bolognese -eglio → regolarità della rima giglio: somiglio: vermiglio: meglio (vv. 2, 4, 6, 8) � notazioni lessicali: → uso di verbi indicanti comparazione e confronto: asembrare (v. 2), somigliare (v. 4), rasembrare (v. 5) → uso di aggettivi e sostantivi di tipo cromatico: v. 2 la rosa, lo giglio; v. 5 verde; vv. 6 -7 tutti color’ di fior’ (multicromatismo), giano, vermiglio, oro, azzurro � notazioni semantiche: → polisemia di salute (v. 10)

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare Analisi retorica: � v. 3 splende e pare → endiadi (appare luminosa) � v. 7 azzurro → metonimia (lapislazzullo) � v. 8 Amor → personificazione (il dio Amore) � v. 1 voglio laudare → iperbato � v. 1 la mia donna laudare → anastrofe � v. 7 oro ed azzurro e ricche gioi → polisindeto � iterazione della congiunzione “e” dovuta agli accoppiamenti di parole: vv. 1 -2 laudare ed asembrarli, la rosa e lo giglio v. 3 splende e pare v. 5 rivera e l’are v. 6 giano e vermiglio v. 9 adorna e sì gentile

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare Temi per l’analisi e il commento: � � � � chi era Guido Guinizzelli, quando e dove è vissuto, qual è stato il suo stile poetico la lode della donna le lodi della donna rispecchiano la verità e non sono, quindi, esagerazioni le lodi della donna sono costruite attraverso il paragone con gli elementi della natura e del creato (la lode sviluppata attraverso analogie secondo il modello del Cantico dei cantici) la rosa e il giglio: due fiori che evocano due colori (rosa-rosso e bianco), i quali a loro volta rappresentano la bellezza della donna diana: aggettivo che deriva da dì = mattutino → nome della stella che appare la mattina in oriente prima del sorgere del Sole, cioè Venere (chiamata anche, nelle sue apparizioni mattutine, Lucifero) la donna è paragonabile alle bellezze del cielo, il che evoca il cielo divino, l’eternità celeste ulteriori cromatismi dal paragone tra donna e elementi naturali: il verde della campagna, il multicromatismo dei fiori, il giallo, il rosso vivo (o purpureo), l’oro e l’azzurro delle pietre preziose

Guido Guinizzelli Io voglio del ver la mia donna laudare Temi per l’analisi e il commento: � � � la donna è capace di esercitare un influsso su chi entra in contatto con lei: è capace di perfezionare e di nobilitare. Il potere di questo influsso si dimostra dalla possibilità che ha la donna di influire positivamente sul dio Amore, cosa generalmente impossibile → fuor di metafora ciò significa che porta il sentimento d’amore verso la perfezione adorna e gentile: sono quasi due termini tecnici per indicare le qualità della donna stilnovistica. La donna ornata o adornata significa bella, ma è una bellezza derivante dalla sua virtù (ornata di virtù); la donna gentile significa nobile, in riferimento sempre all’animo la donna induce all’umiltà grazie alla capacità di donare salvezza, intesa anche qui come salvezza dell’animo altrui per la capacità di farsi intermediaria tra cielo e terra → salus = saluto/salvezza → il contatto fisico con la donna attraverso il suo incontro e il suo saluto dona salvezza spirituale il tema della salvezza conduce anche a quello della conversione → azione divina della donna gentile vs persona indegna donna virtuosa vs persona che «mal pensa»

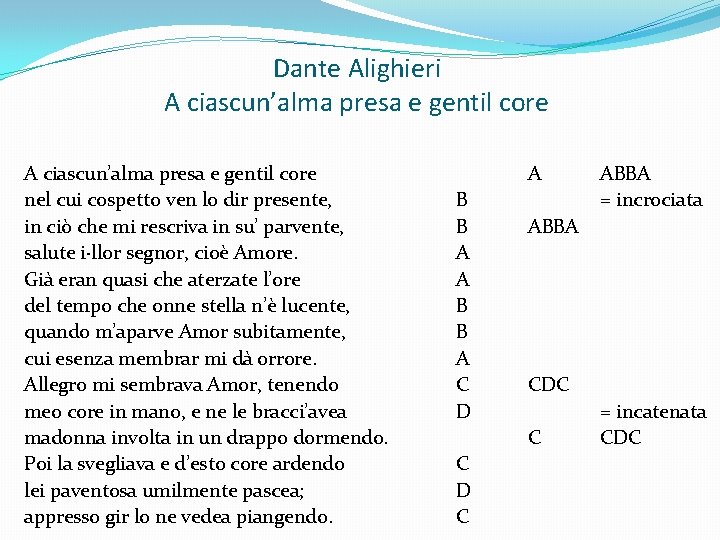

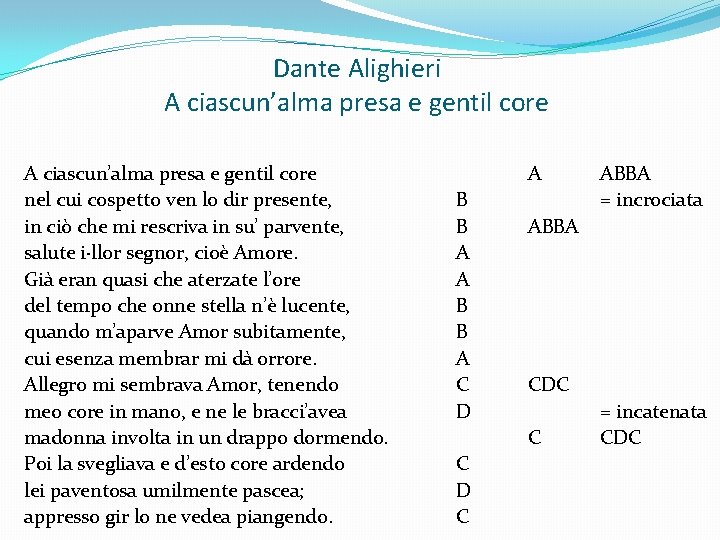

Dante Alighieri A ciascun’alma presa e gentil core nel cui cospetto ven lo dir presente, in ciò che mi rescriva in su’ parvente, salute i·llor segnor, cioè Amore. Già eran quasi che aterzate l’ore del tempo che onne stella n’è lucente, quando m’aparve Amor subitamente, cui esenza membrar mi dà orrore. Allegro mi sembrava Amor, tenendo meo core in mano, e ne le bracci’avea madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava e d’esto core ardendo lei paventosa umilmente pascea; appresso gir lo ne vedea piangendo. A B B A C D ABBA CDC C C D C ABBA = incrociata = incatenata CDC

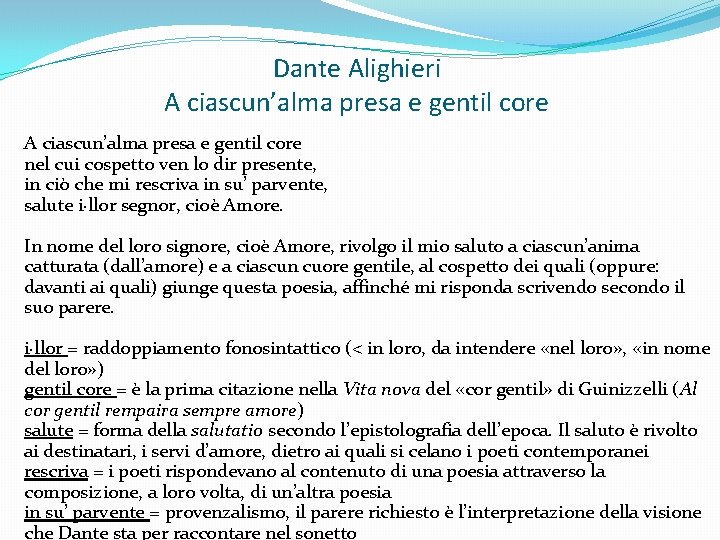

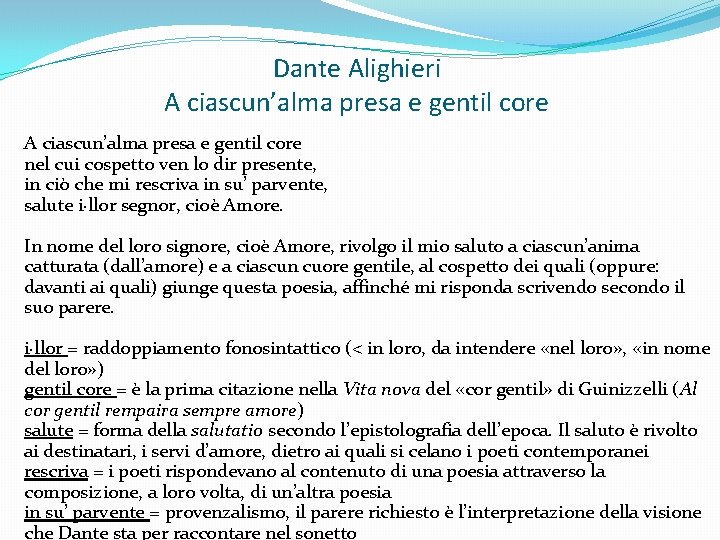

Dante Alighieri A ciascun’alma presa e gentil core nel cui cospetto ven lo dir presente, in ciò che mi rescriva in su’ parvente, salute i·llor segnor, cioè Amore. In nome del loro signore, cioè Amore, rivolgo il mio saluto a ciascun’anima catturata (dall’amore) e a ciascun cuore gentile, al cospetto dei quali (oppure: davanti ai quali) giunge questa poesia, affinché mi risponda scrivendo secondo il suo parere. i·llor = raddoppiamento fonosintattico (< in loro, da intendere «nel loro» , «in nome del loro» ) gentil core = è la prima citazione nella Vita nova del «cor gentil» di Guinizzelli (Al cor gentil rempaira sempre amore) salute = forma della salutatio secondo l’epistolografia dell’epoca. Il saluto è rivolto ai destinatari, i servi d’amore, dietro ai quali si celano i poeti contemporanei rescriva = i poeti rispondevano al contenuto di una poesia attraverso la composizione, a loro volta, di un’altra poesia in su’ parvente = provenzalismo, il parere richiesto è l’interpretazione della visione che Dante sta per raccontare nel sonetto

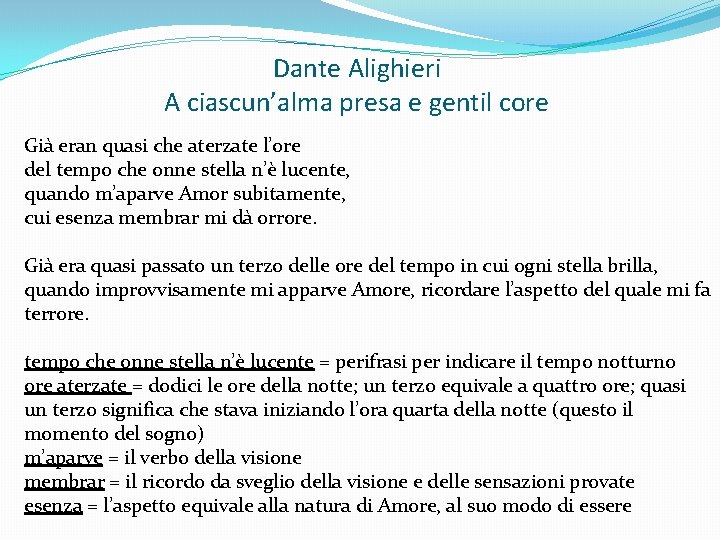

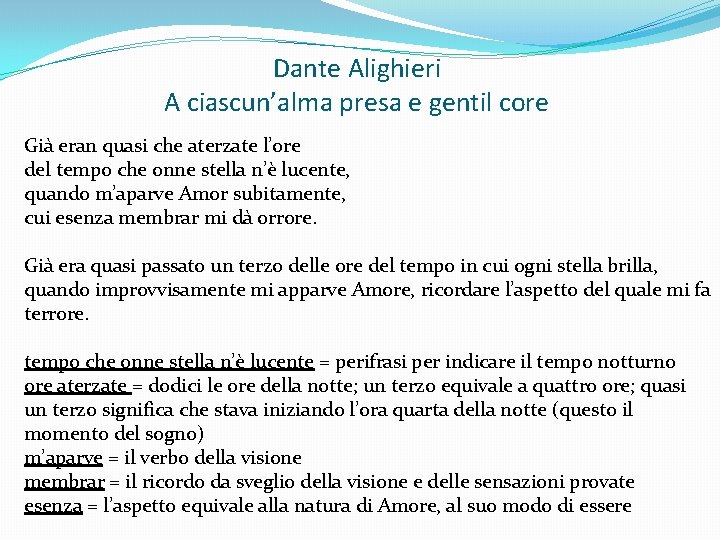

Dante Alighieri A ciascun’alma presa e gentil core Già eran quasi che aterzate l’ore del tempo che onne stella n’è lucente, quando m’aparve Amor subitamente, cui esenza membrar mi dà orrore. Già era quasi passato un terzo delle ore del tempo in cui ogni stella brilla, quando improvvisamente mi apparve Amore, ricordare l’aspetto del quale mi fa terrore. tempo che onne stella n’è lucente = perifrasi per indicare il tempo notturno ore aterzate = dodici le ore della notte; un terzo equivale a quattro ore; quasi un terzo significa che stava iniziando l’ora quarta della notte (questo il momento del sogno) m’aparve = il verbo della visione membrar = il ricordo da sveglio della visione e delle sensazioni provate esenza = l’aspetto equivale alla natura di Amore, al suo modo di essere

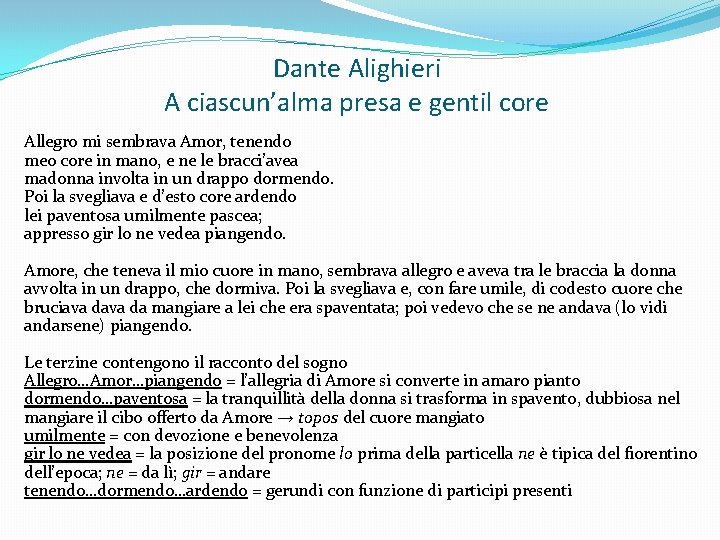

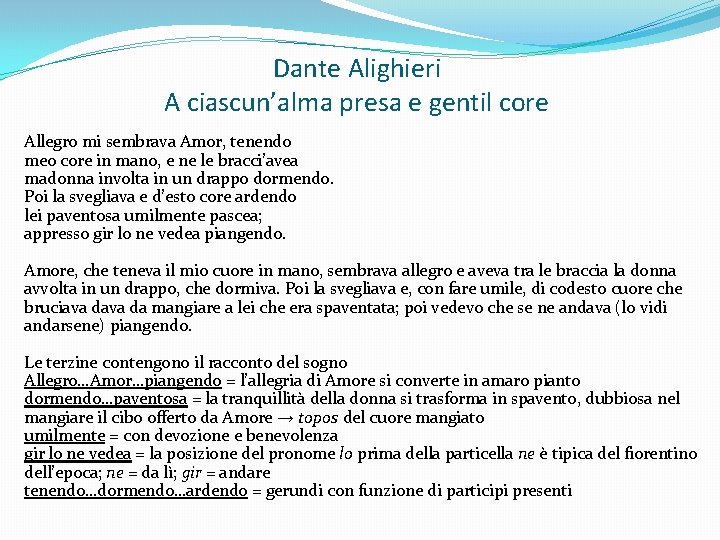

Dante Alighieri A ciascun’alma presa e gentil core Allegro mi sembrava Amor, tenendo meo core in mano, e ne le bracci’avea madonna involta in un drappo dormendo. Poi la svegliava e d’esto core ardendo lei paventosa umilmente pascea; appresso gir lo ne vedea piangendo. Amore, che teneva il mio cuore in mano, sembrava allegro e aveva tra le braccia la donna avvolta in un drappo, che dormiva. Poi la svegliava e, con fare umile, di codesto cuore che bruciava da mangiare a lei che era spaventata; poi vedevo che se ne andava (lo vidi andarsene) piangendo. Le terzine contengono il racconto del sogno Allegro…Amor…piangendo = l’allegria di Amore si converte in amaro pianto dormendo…paventosa = la tranquillità della donna si trasforma in spavento, dubbiosa nel mangiare il cibo offerto da Amore → topos del cuore mangiato umilmente = con devozione e benevolenza gir lo ne vedea = la posizione del pronome lo prima della particella ne è tipica del fiorentino dell’epoca; ne = da lì; gir = andare tenendo…dormendo…ardendo = gerundi con funzione di participi presenti